আজকের আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়, “শিল্প বিপ্লব উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ” -এর “বিষয়সংক্ষেপ” নিয়ে আলোচনা করব। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু পড়ার সময় অধ্যায়টির কাঠামো ও প্রধান বিষয়াবলি বুঝতে সাহায্য করবে, যা আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, এই সংক্ষিপ্ত বিবেচনা আপনাদের প্রস্তুতি আরও ভালো করতে সাহায্য করবে।

শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution) –

দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রপাতির দ্বারা শিল্পসামগ্রীর ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধিকে ‘শিল্পবিপ্লব’ (Industrial Revolution) বলা হয়। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্প উৎপাদনে ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষ করা যায়।

- ‘শিল্পবিপ্লব’ কথাটি 1837 খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্যবহার করেন লুই অগাস্তে ব্ল্যাঙ্কি (Louis Auguste Blanqui)। পরে 1845 খ্রিস্টাব্দে জার্মান সমাজতন্ত্রী দার্শনিক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (Friedrich Engles) ইউরোপের পরিপ্রেক্ষিতে কথাটি পুনরায় ব্যবহার করেছিলেন। তবে 1880-1881 খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee) ‘শিল্পবিপ্লব’ কথাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি বলেন, 1740-1760 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়।

- অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মূলত বস্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ডে যে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, তা ক্রমশ ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশেও দেখা গিয়েছিল।

- শিল্পবিপ্লবের ফলে নগরজীবনের প্রসার ঘটে, বৃহৎ কলকারখানার উদ্ভব হয় এবং সমাজে মালিক ও শ্রমিক – এই দুই শ্রেণির উত্থান ঘটে।

- ঐতিহাসিক হ্যাজেন (Hazen), হেজ (Hayes) প্রমুখ ‘শিল্পবিপ্লব’ কথাটি মানতে চাননি। তাঁদের মতে শিল্পবিপ্লব নয়, ইউরোপের তৎকালীন পরিস্থিতিকে ‘শিল্পবিবর্তন’ বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

লুই অগাস্তে ব্ল্যাঙ্কি (1805-1881 খ্রিস্টাব্দ) –

- লুই অগাস্তে ব্ল্যাঙ্কি (Louis Auguste Blanqui) ছিলেন ফরাসি সমাজতন্ত্রী নেতা। 1830 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। এজন্য জুলাই রাজতন্ত্র বা লুই ফিলিপের সরকার তাঁকে পুরস্কৃত করেছিল। পরে তিনি জুলাই রাজতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং একটি প্রজাতন্ত্রী দল গঠন করেন।

- 1848 খ্রিস্টাব্দে ফ্রেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় তিনি সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের প্রধান নেতা ছিলেন।

- তিনি 1837 খ্রিস্টাব্দে ‘শিল্পবিপ্লব’ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন।

আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস –

- ডাব্লু ডাব্লু রোস্টো (W W Rostow) তাঁর ‘The Stages of Economic Growth’ নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক ইতিহাস কতকগুলি ধাপের মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ধাপগুলি হল –

- পুরোনো ঐতিহ্যবাহী সমাজ।

- পুরোনো শিল্পের অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে আধুনিক কলকারখানাভিত্তিক শিল্পসমাজের উত্থান, যা শিল্পবিপ্লবের Take off বা উড়ান পর্ব বলে চিহ্নিত। মূলত 1760-1780 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই উত্থান সূচিত হয়।

- আধুনিক অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পূর্ণতা লাভের সময়কাল এবং

- সর্বশেষে সাধারণ মানুষের উপভোক্তারূপে ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করার অবস্থা।

ইংল্যান্ডে বেষ্টনী প্রথা (Encloser) –

ইংল্যান্ডে জমি ঘিরে ভেড়াপালনের প্রথাই বেষ্টনী প্রথা বা Encloser নামে পরিচিত ছিল। কৃষিজমির থেকে ভেড়া প্রতিপালনের জমিকে পৃথক করার জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। পশমের ব্যাবসা লাভজনক হওয়ার ফলে Encloser -এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যা Encloser Movement নামে পরিচিত। এর ফলে বহু কৃষক কর্মচ্যুত হয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে। যাওয়ায় ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের গতি দ্রুত হয়েছিল।

1757 খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার অপরিসীম ধনভাণ্ডার ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির (British East India Company) হাতে আসায় ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবে মূলধনের অভাব দূর হয়।

জেমস ওয়াটের (James Watt) আবিষ্কার ও বোল্টন ইঞ্জিল (Boulton Engine) –

জেমস ওয়াট (James Watt) বাষ্পশক্তির সাহায্যে যন্ত্র চালানোর যে ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন, তা বাজারে বিক্রি করতেন ম্যাথু বোল্টন (Matthew Boulton) নামে এক ব্যবসায়ী। এর ফলে জেমস ওয়াটের আবিষ্কৃত ইঞ্জিন জনগণের কাছে বোল্টন ইঞ্জিন (Boulton Engine) নামে অধিক পরিচিত ছিল।

ব্রিটোন শিল্পবিপ্লাব সহায়ক যন্ত্রের আবিষ্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য –

| আাবিষ্কারের ক্ষেত্র | আবিষ্কারক | আবিষ্কার | সময়কাল | কার্যকারিত |

| বস্ত্রশিল্প | জন কে (John Key) জেমস হারগ্রিভস (James Hargreaves) রিচার্ড আর্করাইট) ক্রম্পটন (Crompton) এডমন্ড কার্টরাইট (Edmund Cartwright) এলি হুইটনি (Eli Whitney) জেমস ওয়াট (James Watt) | ফ্লাইং শাটল (উড়ন্ত মাকু) (Flying Shuttle) স্পিনিং জেনি (Spinning Jenny) ওয়াটার ফ্রেম (Water Frame) মিউল (Mule) পাওয়ার লুম (Power Loom) কটন জিন (Cotton Gin) বাষ্পীয় ইঞ্জিন (Steam Engine) | 1733 খ্রিস্টাব্দ 1765 (1764-1769 খ্রিস্টাব্দ) 1769 খ্রিস্টাব্দ 1779 খ্রিস্টাব্দ 1785 খ্রিস্টাব্দ 1793 খ্রিস্টাব্দ 1769 খ্রিস্টাব্দ | দ্রুত কাপড় বোনার যন্ত্র। একসঙ্গে অনেক গাছি সুতো কাটার যন্ত্র। জলশক্তির সাহায্যে সুতো কাটার যন্ত্র। সুতো তৈরির উন্নতমানের যন্ত্র। যন্ত্রচালিত তাঁত। তুলো বীজ থেকে তন্তু পৃথক করার যন্ত্র। বাষ্পশক্তির সাহায্যে যন্ত্র চালানোর ইঞ্জিন। |

| বাষ্পশক্তি | জর্জ স্টিফেনসন (George Stephenson) রবার্ট ফুলটন (Robert Fulton) | রেল ইঞ্জিন (RailEngine) স্টিমবোট (Steam Boat) | 1814 খ্রিস্টাব্দ 1815 খ্রিস্টাব্দ | বাষ্পচালিত রেলইঞ্জিন। বাষ্পচালিত জলযান। |

| লৌহশক্তি | জন স্মিটন (John Smeaton) | ব্লাস্ট ফার্নেস (Blast Furnace) | 1860 খ্রিস্টাব্দ | লোহা গলাবার চুল্লি। |

| খনিজ উত্তোলন | হামফ্রে ডেভি (Humphry Davy) | সেফটি ল্যাম্প (নিরাপত্তা বাতি, Safety Lamp) | 1815 খ্রিস্টাব্দ | খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের কাজ সহজ ও নিরাপদ হয়। |

| পরিবহণ ব্যবস্থা | টেলফোর্ড (Telford) ও জনম্যাক অ্যাডাম (John McAdam) | পাকা রাস্তা (Metalled Road) | 1811 খ্রিস্টাব্দ | পাথরকুচি ও পিচ দিয়ে মজবুত রাস্তা। |

| যোগাযোগ | স্যামুয়েল থমাস ভন সোমারিং (Samuel Thomas Von SÖmmering) আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell) | টেলিগ্রাফ (Telegraph) টেলিফোন (Telephone) | 1837 খ্রিস্টাব্দ 1876 খ্রিস্টাব্দ | তারবার্তা পাঠানোর যন্ত্র। একস্থান থেকে অপর কোনো দূরবর্তী স্থানে কথাবলার যন্ত্র। |

ইংল্যান্ডে রেলপথের বিস্তার –

| সময় | রেলপথের বিস্তার |

| 1850 খ্রিস্টাব্দ | 6 হাজার মাইল |

| 1880 খ্রিস্টাব্দ | 17 হাজার মাইল |

- ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়কে ‘রেলের যুগ’ বলে অভিহিত করা হয়। রেলপথ নির্মাণের ফলে কয়লা, লোহা ও ইস্পাতের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ ছাড়া রেলপথ ইংল্যান্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল।

- ইংল্যান্ডে লোহা ছিল খুব নিম্নমানের। ফলে সুইডেন থেকে উন্নতমানের লোহা আনা হত। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে লোহা গলানোর উন্নত প্রণালী Bessemer process আবিষ্কৃত হলে ইংল্যান্ডে উৎকৃষ্ট মানের লোহা তৈরি শুরু হয়।

- ইংল্যান্ডে জাহাজ শিল্পে বিনিয়োগের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু কোম্পানি গড়ে ওঠে। যেমন – পেনিনসুলার ও ওরিয়েন্টাল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি (Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, 1837 খ্রিস্টাব্দ), হোয়াইট স্টার লাইন (White Star Line, 1869 খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি।

- ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার (Manchestar)-এ বয়নশিল্পের কারখানা গড়ে ওঠে।

- শেফিল্ড (Sheffield), বার্মিংহাম (Birmingham), ল্যাঙ্কাশায়ার (Lancashire) প্রভৃতি অঞ্চলে বড়ো বড়ো লোহার কারখানা গড়ে ওঠে।

- শিল্পবিপ্লবকালীন সময়ে কারখানাগুলিকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ডে লিভারপুল (Liverpool), ম্যানচেস্টার (Manchester) ইত্যাদি শহরের উত্থান হয়।

- শিল্পবিপ্লবের একটি সামাজিক কুফল ছিল কারখানায় শিশুশ্রমিক নিয়োগ। শিশুশ্রমিকদের শৈশব কেড়ে নিয়ে কম মজুরিতে তাদের বেশি সময় খাটিয়ে শিল্পমালিকরা বেশি মুনাফা অর্জন করত।

শিল্পসমাজ –

শিল্পবিপ্লবের ফলে শহরে কলকারখানায় কাজ করে বেশি মজুরি উপার্জনের আশায় গ্রাম থেকে অধিকাংশ মানুষ শহরে চলে এলে গ্রামগুলি জনহীন হয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে কারখানার আধিক্য ছিল। ফলে দক্ষিণ ইংল্যান্ড থেকে লোক এখানে আসায় দক্ষিণ ইংল্যান্ড প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। অপরদিকে উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে নতুন নতুন বসতি গড়ে ওঠে। এই বসতিগুলিই শিল্পসমাজ হিসেবে পরিচিত হয়।

- নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মহাদেশীয় অবরোধ প্রথার উদ্ভাবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় শিল্পের বিকাশ, অর্থাৎ ফ্রান্সের শিল্পের বিকাশ।

- তৃতীয় নেপোলিয়নের (Napoleon III) সময়ে অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতিয়ার্ধে আলসাসে সুতিবস্ত্রের কারখানা, লোরেনে ধাতুশিল্পের কারখানা, লয়ার উপত্যকায় রাসায়নিক কারখানা, লিয়ঁতে রেশমশিল্পের কারখানা গড়ে ওঠে। শিল্পায়নের ফলে ফ্রান্সে লিয়ঁ (Leon), বর্দো (Bordeaux), তুলোঁ (Toulon) প্রভৃতি শিল্পশহর গড়ে ওঠে।

- ফরাসি স্থপতি ফার্দিনান্দ দ্য লেসেন্স (Ferdinand de Lesseps) সুয়েজ খাল খনন করলে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর সংযুক্ত হয়। ফলে আন্তর্জাতিক জলপথরূপে সুয়েজ খাল ও তার উপকূলে অবস্থিত মিশরের অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব বাড়ে।

- জার্মানির ঐক্যবদ্ধকরণের পর জার্মান সাম্রাজ্য Blood and Iron নীতির উপর নয়, Coal and Iron নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

- জার্মানির শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় –

- রেলপথ এবং

- জার্মান শুল্কসংঘ (জোলভেরেইন)।

- ফ্রেডরিখ লিস্টের (Friedrich List) উদ্যোগে ইংল্যান্ডের অর্থসাহায্যে 1839 খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে 1840 খ্রিস্টাব্দ) লিপজিগ থেকে ড্রেসডেন পর্যন্ত জার্মানিতে প্রথম রেলপথ বিস্তৃত হয়।

- রাশিয়াতে শিল্পবিপ্লব ব্যক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগে নয়, রাষ্ট্রীয় বা সরকারি উদ্যোগে শুরু হয়েছিল।

- 1880-1890 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রুশ সরকার 5 হাজার মাইল দীর্ঘ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ (Trans-Siberian Railway) নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়।

বাণিজ্যিক মূলধন (Mercantile Capital) –

শিল্পবিপ্লবের আগে বাণিজ্যে নিয়োজিত মূলধন ‘বাণিজ্যিক মূলধন’ (Mercantile Capital) নামে পরিচিত।

শিল্প মূলধন (Industrial Capital) –

শিল্পবিপ্লবের পর ব্যাবসাবাণিজ্যের পরিবর্তে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। শিল্পে নিয়োজিত এই মূলধন ‘শিল্প মূলধন’ (Industrial Capital) নামে পরিচিত।

পুঁজিবাদ (Capitalism) –

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সেগুলির বণ্টন পরিলক্ষিত হয়, তাকে বলে পুঁজিবাদ (Capitalism)।

বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ –

শিল্পবিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অভিজাত শ্রেণি এতকাল যে ক্ষমতা ভোগ করত শিল্পবিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণি সেইসব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। শিল্পবিপ্লবের ফলাফলগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব। পুঁজিবাদী শিল্পমালিকেরা নতুন নতুন বাজার দখলের জন্য বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপনে সচেষ্ট হয়। উপনিবেশগুলি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির পাশাপাশি নতুন নতুন শিল্প ও কলকারখানা স্থাপন করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে থাকে। সেই মূলধনকে ব্যবহার করে পুঁজিপতি শিল্পমালিকেরা নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে।

ঘেটো –

হিব্রু শব্দ ‘গেট’ থেকে ‘ঘেটো’ শব্দটি এসেছে। ‘গেট’ -এর অর্থ হল বিচ্ছিন্ন দলিল। ‘ঘেটো’ শব্দটির প্রথম প্রবর্তন করে ভেনিসিয়রা। ইটালির ভেনিস শহরের এক বিশেষ কেন্দ্রের স্বল্প পরিসরে নিম্নবিত্ত মানুষজন ‘ভেনিসিয়ান ঘেটো’ রূপে বসবাস করত।

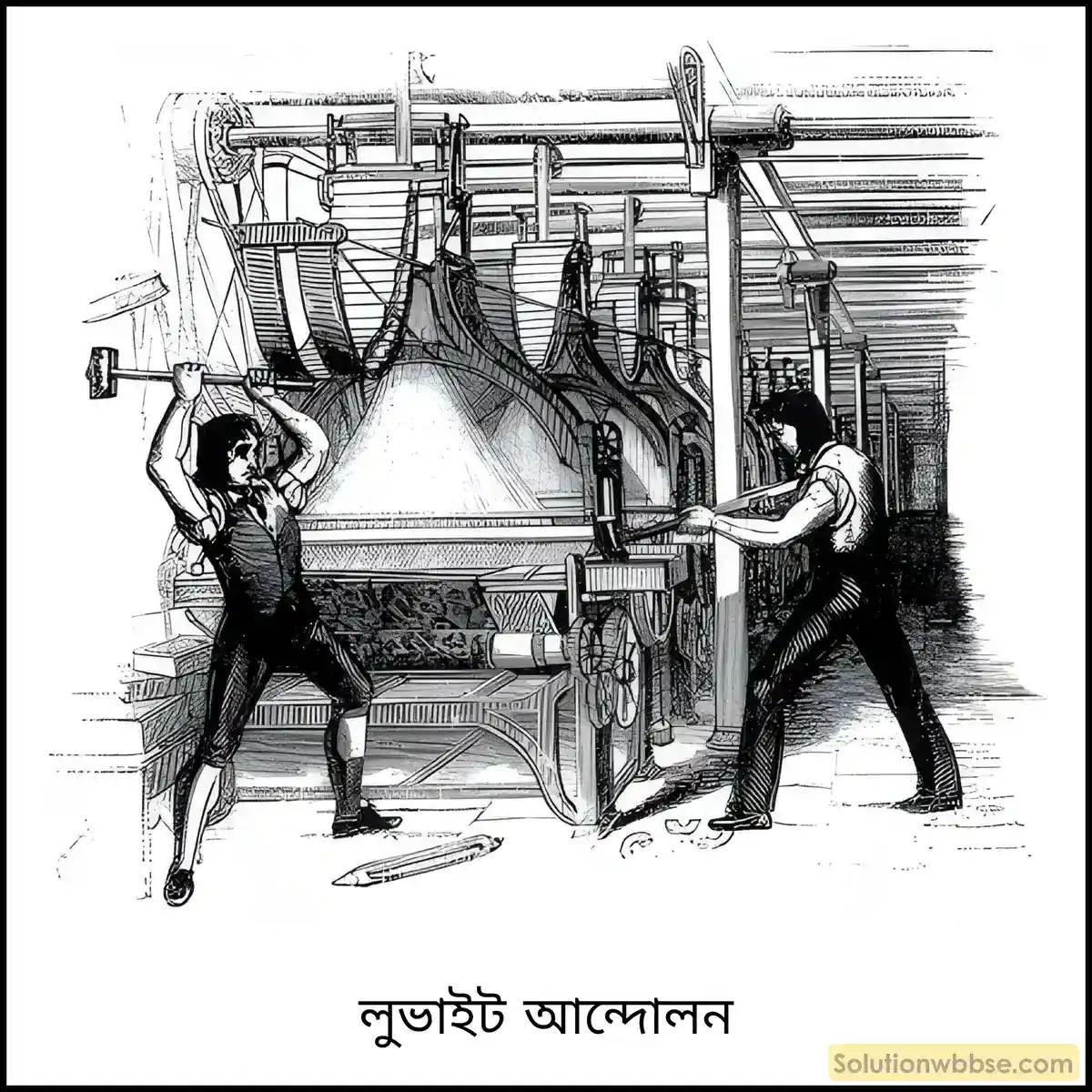

লুডাইট আন্দোলন (Luddite Riot) –

শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমিকশ্রেণির জন্ম হয়। কিন্তু শিল্পের এই অগ্রগতিই শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তাই শ্রমিকরাও তাদের দুর্দশার জন্য যন্ত্রকে দায়ী করত। ইংল্যান্ডে নেড লুড (Ned Ludd) নামক এক তরুণ শ্রমিকের নেতৃত্বে তারা যন্ত্রগুলি ভেঙে ফেলতে শুরু করে। 1811 থেকে 1817 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংঘটিত যন্ত্র ভাঙার এই আন্দোলনই ‘লুডাইট আন্দোলন’ (Luddite Riot) নামে পরিচিত।

- ট্রেড ইউনিয়নগুলির (Trade Union) মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রথমদিকে স্থাপিত ‘গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনসলিডেটেড ট্রেডস ইউনিয়ন’ (Grand National Consolidated Trades Union, 1834 খ্রিস্টাব্দ)। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রবার্ট আওয়েন (Robert Owen)।

- হুইগ দলের (Whig party) পৃষ্ঠপোষকতায় 1830 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে কতকগুলি শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণীত হয় –

- 1833 খ্রিস্টাব্দের প্রথম ফ্যাক্টরি আইন (Factory Act),

- 1834 খ্রিস্টাব্দের পুওর ল (Poor Law),

- 1842 খ্রিস্টাব্দের খনি আইন (Mining Act) ইত্যাদি।

রক্তাক্ত রবিবার (Bloody Sunday) –

1905 খ্রিস্টাব্দের 22 জানুয়ারি রাশিয়ার সেন্ট পিটারসবার্গে শ্রমিকদের এক শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর সেনাবাহিনী গুলি চালিয়ে বহু শ্রমিককে নির্বিচারে হত্যা করে। এই ঘটনাই ইতিহাসে ‘রক্তাক্ত রবিবার’ (Bloody Sunday) নামে পরিচিত।

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) –

সমাজতন্ত্রবাদ হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে যৌথ মালিকানা পরিলক্ষিত হয়।

ইউটোপীয় দ্বীপ (Utopian Island) –

1516 খ্রিস্টাব্দে টমাস মোর (Thomas More) ‘ইউটোপিয়া’ (Utopia) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে টমাস মোর শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত একটি দ্বীপের কল্পনা করেন। একেই ‘ইউটোপীয় দ্বীপ’ (Utopian Island) বলা হয়।

- এই দ্বীপে মানুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকবে না।

- প্রত্যেক মানুষ শ্রম করে জীবনযাপন করবে।

- পরশ্রমভোগী কোনো মানুষ থাকবে না।

সূর্য নগরী (City of the Sun) –

টমাসো ক্যাম্পানেল্লা (Tommaso Campanella) ইউটোপীয় দ্বীপের মতো ‘সূর্য নগরী’-তে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তাঁর কল্পনার এই আদর্শ নগরী হবে শোষণহীন, দাসত্বহীন এক সাম্যবাদী সমাজ।

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন ধারা –

সমাজতন্ত্রবাদ আলোচনার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ধারা লক্ষ করা যায় –

- কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ (Utopian Socialism)।

- নরমপন্থী সমাজতন্ত্রবাদ বা সমষ্টিবাদ (Moderate Socialism or Collectivism)।

- সিন্ডিক্যালিস্ট (Syndicalist)।

- নৈরাজ্যবাদী (Anarchist)।

- গিল্ড সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism)।

- রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism)।

- ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ (Fabian Socialism)।

- খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ (Christian Socialism)।

- কমিউনিজম (Communism)।

- বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ (Scientific Socialism)।

- কার্ল মার্কস (Karl Marx) -এর পূর্ববর্তী বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক দার্শনিকরা হলেন – ইংল্যান্ডের রবার্ট আওয়েন (Robert Owen), ফ্রান্সের সাঁ সিমোঁ (Saint Simon), শার্ল ফ্যুরিয়ের (Charles Foorier), লুই ব্ল্যাঙ্ক (Louis Blanc) এবং রাশিয়ার বাকুনিন (Bakunin)।

- বিখ্যাত দুজন নৈরাজ্যবাদী ছিলেন ফরাসি চিন্তাবিদ প্রুধোঁ (Proudhon) এবং রাশিয়ার বাকুনিন (Bakunin)।

- ফ্যালাঞ্জ (Phalanxes) বা ফ্যালানস্তার (Phalanstéres) হল একটি ফরাসি শব্দ। এর অর্থ হল কমিউন (Commune)।

কার্ল মার্কস (Karl Marx) –

কার্ল মার্কস (Karl Marx) ছিলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক। 1818 খ্রিস্টাব্দে তিনি জার্মানির ট্রিয়ার শহরে এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

- কার্ল মার্কস জার্মানি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর প্যারিসে যান এবং সেখানে তাঁর পরিচয় হয় ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (Friedrich Engels) -এর সঙ্গে। আমৃত্যু উভয়ের বন্ধুত্ব ছিল অটুট। মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস তাঁর কাজ চালিয়ে যান। 1848 খ্রিস্টাব্দে এঙ্গেলস ও মার্কসের যৌথভাবে প্রকাশিত ইস্তাহারটি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (Communist Manifesto) নামে পরিচিত।

- কার্ল মার্কস -এর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল –

- দ্য পভার্টি অফ ফিলোজফি (The Poverty of Philosophy, 1847 খ্রিস্টাব্দ)।

- দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (The Communist Manifesto, 1848 খ্রিস্টাব্দ)।

- এ কনট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি (A Contribution to the Critique of Political Economy, 1859 খ্রিস্টাব্দ)।

- দাস ক্যাপিটাল (Das Capital, 1867 খ্রিস্টাব্দ)।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (Communist Manifesto) –

- 1847 খ্রিস্টাব্দে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ব্রাসেলস-এ ‘কমিউনিস্ট লিগ’ (Communist Leauge) নামে শ্রমিকদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

- 1847 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে কমিউনিস্ট লিগের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। এই অধিবেশন উপলক্ষ্যে কার্ল মার্কসকে একটি ইস্তাহার রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস মিলে এই ইস্তাহারটি রচনা করেন। এর নাম ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’ (Communist Manifesto) বা ‘কমিউনিস্ট ইস্তাহার’। এটি 1848 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে প্রকাশিত হয়।

- এই ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’-র প্রথম কথা হল – ‘মানবসমাজের ইতিহাস হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস’ (The history of all hitherto existing society is the history of class struggles) I

শিল্পসমাজের মার্কসীয় সমালোচনা –

শিল্পসমাজ সম্পর্কে মার্কসের অভিমত হল – উৎপাদন ব্যবস্থায় দুটি শ্রেণি থাকে-মালিক ও শ্রমিকশ্রেণি। মালিকশ্রেণি বিভিন্নভাবে শ্রমিককে শোষণ করে। এই শোষিত শ্রমিকের কোনো জাতিগত বা দেশগত পার্থক্য নেই। দুনিয়ার সকল শ্রমিকের একমাত্র শত্রু হল পুঁজিবাদী বুর্জোয়া শ্রেণি। বুর্জোয়া শ্রেণির অবসান ঘটলে সাম্যবাদী সমাজ গড়ে উঠবে এবং শ্রমিক শোষণ বন্ধ হবে।

সাম্যবাদ (Communism) –

সাম্যবাদ বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝায়, যার বৈশিষ্ট্য হল সম্পত্তির উপর যৌথ মালিকানা এবং শ্রমিক সংগঠন স্থাপনার দ্বারা সকলের মঙ্গলসাধন।

1864 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘ। এরপর 1889 এবং 1919 খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘ গঠিত হয়।

সমাজতন্ত্রবাদ বিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও তার লেখক –

| গ্রন্থ | লেখক |

| ইউটোপিয়া (Utopia) | স্যার টমাস মোর (Thomas More)। |

| নিউ ভিউ অফ সোসাইটি (New View of Society) | রবার্ট আওয়েন (Robert Owen)। |

| রিপোর্ট টু দ্য কাউন্টি অফ ল্যানার্ক (Report to the County of Lanark) | রবার্ট আওয়েন (Robert Owen)। |

| রিভ্যু দ্য প্রোগ্রেস (Revue du Progress) I | লুই ব্ল্যাঙ্ক (Louis Blanc) I |

| অরগ্যানাইজেশন অফ লেবার (Organisation of Labour) | লুই ব্ল্যাঙ্ক (Louis Blanc) I |

| কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (Communist Manifesto) | কার্ল মার্কস (Karl Marx) ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (Friedrich Engels)। |

| দাস ক্যাপিটাল (Das Capital) | কার্ল মার্কস (karl Marx) ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (Friedrich Engels)। |

| দ্য ওয়েলথ অফ নেশনস (The Wealth of Nations) | অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith)I |

| মাদার (Mother) | ম্যাক্সিম গোর্কি (Maxim Gorky)। |

| সাম্রাজ্যবাদ- একটি সমীক্ষা (Imperialism : A Study) | জে এ হবসন (JA Hobson) I |

| সাম্রাজ্যবাদ – পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর (Imperialism : The Highest Stage of Capitalism) | লেনিন (Lenin)। |

ইতিহাস ডাকে যে নামে ডাকে –

- অশ্বারোহী সেন্ট সাইমন – তৃতীয় নেপোলিয়ন (Napoleon III)।

- ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রের জনক – রবার্ট আওয়েন (Robert Owen)।

- ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদের আদি গুরু – হেনরি সেন্ট সাইমন (Henry Saint Simon)।

- ফরাসি সমাজতন্ত্রের জনক – হেনরি সেন্ট সাইমন (Henry Saint Simon) I

- নৈরাজ্যবাদের জনক – পিয়ারে জোসেফ প্রুধোঁ (Pierre Joseph Proudhon) I

- সমাজতান্ত্রিক দর্শনের বাইবেল – কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (Communist Manifesto) I

- সমাজতন্ত্রবাদের বাইবেল – দাস ক্যাপিটাল (Das Capital)।

- বুলগেরিয়ার বিসমার্ক – স্তেফান স্তামবুলফ (Stefan Stambolov) (বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী)।

ঔপনিবেশিকতাবাদ (Colonialism) –

ঔপনিবেশিকতাবাদ বলতে বোঝায় কোনো জনগোষ্ঠীর দ্বারা নিজ ভূখণ্ড ব্যতীত অন্য কোনো ভূখণ্ডে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলার মতবাদকে।

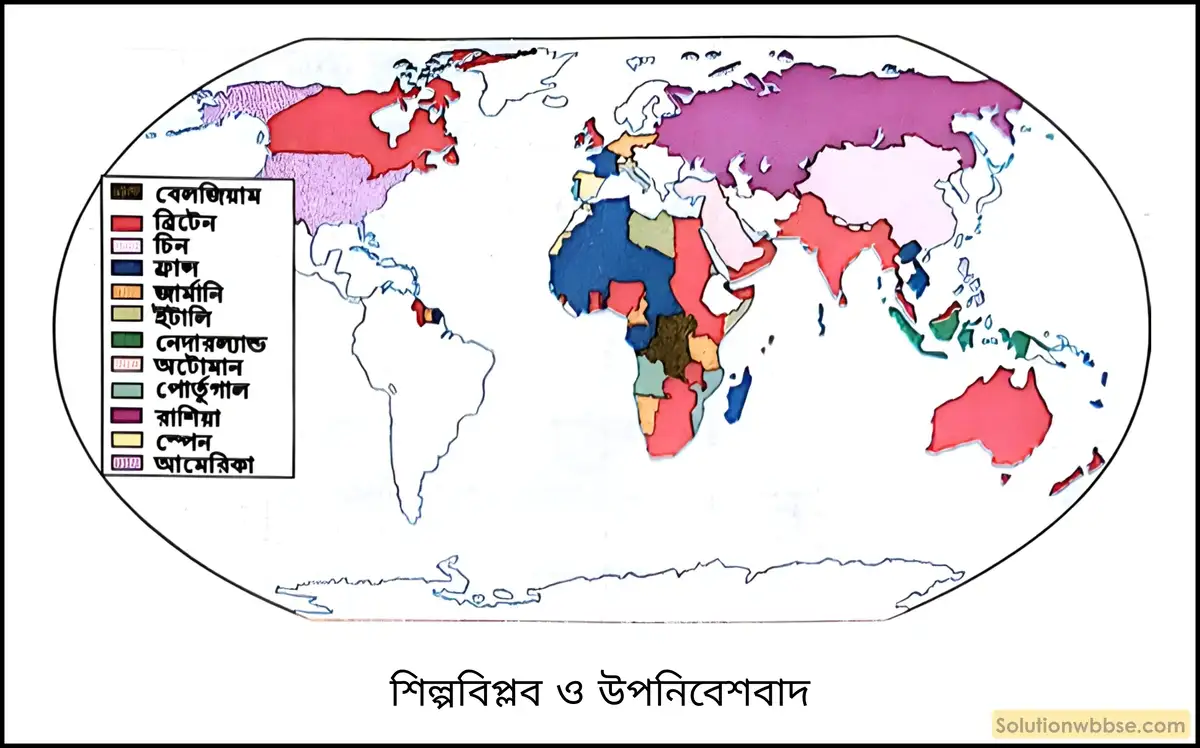

শিল্পবিপ্লব ও উপনিবেশবাদ –

বিখ্যাত মার্কসবাদী রুশ কমিউনিস্ট নেতা লেনিন (Lenin) শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে উপনিবেশবাদের যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, অধিক মুনাফার লোভে শিল্পমালিকেরা দেশের জনগণের প্রয়োজন অপেক্ষা বাড়তি দ্রব্য উৎপাদন করে। এই বাড়তি দ্রব্য বিক্রি এবং সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি তৎপর হয়ে ওঠে। ফলত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাককালে (1914 খ্রিস্টাব্দ) ইউরোপীয় শক্তিগুলির প্রধান প্রধান উপনিবেশসমূহ –

| দেশ | উপনিবেশসমূহ |

| ইংল্যান্ড | 1. ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকা, 2. ব্রিটিশ গিনি, 3. ব্রিটিশ হন্ডুরাস, 4. ব্রিটিশ মালয়, 5. বার্মা, 6. কানাডা, 7. সিংহল, 8. সাইপ্রাস, 9. মিশর, 10. ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, 11. গাম্বিয়া, 12. জিব্রাল্টার, 13. ভারত (বর্তমান পাকিস্তান নিউজিল্যান্ডের বেশ কিছু অংশ, 14. অস্ট্রেলিয়ার বেশ কিছু অংশ, 15. নাইজেরিয়া, 16. ওমান, 17. পাপুয়া, 18. সেন্ট হেলেনা, 19. উগান্ডা, ও বাংলাদেশসহ), 20. কি জামাইকা, 21. ডি কেনিয়া, 22. মাল্টা, 23. দক্ষিণ আফ্রিকা, 24. ত্রিনিদাদ এবং 25. টোবাগো, 26. ব্রিটিশ হংকং ইত্যাদি। |

| ফ্রান্স | 1. কমোরস দ্বীপপুঞ্জ, 2. ফরাসি গিনি, 3. চাদ, 4. ফরাসি কঙ্গো, 5. গ্যাবন, 6. ভারত (পণ্ডিচেরি, চন্দননগর, কারিকল, মাহে এবং ইয়ানাওন), 7. আন্নাম, 8. লাওস, 9. কম্বোডিয়া, 10. ফরাসি পলিনেশিয়া, 11. ফরাসি সোমালিল্যান্ড, 12. ফরাসি সুদান, 13. নাইজার, 14. মাদাগাস্কার, 15. ফরাসি মরক্কো, 16. টিউনিশিয়া, 17. ভানুয়াতু ইত্যাদি। |

| রাশিয়া | 1. বাল্টিক প্রদেশ, 2. ডিনিপার ইউক্রেন, 3. রাশিয়া-অধিকৃত পোল্যান্ড, 4. আর্মেনিয়া, 5. আজারবাইজান, 6. বেসারাবিয়া, 7. আউটার মাঞ্চুরিয়া, 8. রাশিয়া-অধিকৃত তুর্কিস্তান, ইত্যাদি। |

| জার্মানি | 1. ক্যামেরুন, 2. জার্মানি অধিকৃত নিউ গিনি, 3. জার্মানি অধিকৃত পূর্ব আফ্রিকা, 4. জার্মানি অধিকৃত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, 5. মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ, 6. মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, 7. টোগো ইত্যাদি। |

| ইটালি | 1. ইটালি অধিকৃত ইরিত্রিয়া, 2. ইটালি অধিকৃত লিবিয়া, 3. ইটালি অধিকৃত সোমালিল্যান্ড, 4. ইটালি অধিকৃত তিয়েনসিন এলাকা ইত্যাদি। |

| হল্যান্ড | 1. ডাচ অধিকৃত গিনি, 2. ডাচ অধিকৃত ইস্ট ইন্ডিজ, 3. ডাচ অধিকৃত নিউ গিনি ইত্যাদি। |

| পোর্তুগাল | 1. পোর্তুগাল অধিকৃত অ্যাঙ্গোলা, 2. পোর্তুগাল অধিকৃত কঙ্গো, 3. পোর্তুগাল অধিকৃত গিনি, 4. পোর্তুগাল অধিকৃত মোজাম্বিক, 5. ভারত (গোয়া, দমন ও দিউ), 6. পোর্তুগাল অধিকৃত ম্যাকাও ইত্যাদি। |

| স্পেন | 1. ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ, 2. স্পেন অধিকৃত মরক্কো ইত্যাদি। |

| অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি | 1. বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনা, 2. তিয়ানজিন ইত্যাদি। |

| ডেনমার্ক | 1. গ্রিনল্যান্ড এবং 2. আইসল্যান্ড। |

| বেলজিয়াম | 1. বেলজিয়াম অধিকৃত কঙ্গো ইত্যাদি। |

- সামুদ্রিক অভিযান ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, স্পেন, পোর্তুগাল প্রায় একই সময়ে পথ চলা শুরু। করলেও প্রথমদিকে স্পেন ও পোর্তুগালের তুলনায় ইংল্যান্ড পিছিয়ে ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সকলের উপনিবেশগুলি অস্তাচলে গেলেও ইংল্যান্ডের উপনিবেশগুলির অস্তিত্ব বহুদিন বজায় থাকে – তাই বলা হয় “ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না।”

- লেনিনের গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকার নাম ‘Imperialism, the Highest Stage of Capitalism’। এখানে তিনি অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের কথা বলেছেন।

- হবসন -এর ভাষায় অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ছিল ‘A process of excessive capital in search of investment’ I

- আফ্রিকার ঘন অরণ্য, খরস্রোতা নদীসমূহ, ঊষর মরুভূমি, দুর্গম পর্বতশ্রেণি, অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, শ্বাপদসংকুল বনভূমি এবং আদিম অধিবাসীদের প্রতিরোধ ইত্যাদির জন্য এই মহাদেশটিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বা ‘Dark Continent’ আখ্যা দেওয়া হয়।

- আফ্রিকা গ্রাস করার জন্য 1876 খ্রিস্টাব্দে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড (Leopold II) এক বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকের ফলে আন্তর্জাতিক আফ্রিকান সংগঠন গঠিত হয়। এর কার্যালয় ছিল ব্রাসেলস-এ।

- আফ্রিকা বিভাজনের ফলে ইংরেজরা লাভ করে কেপ কলোনি, বেচুয়ানাল্যান্ড, জাঞ্জিবার প্রভৃতি। এ ছাড়া ফরাসিদের হাত থেকে দখল করে সুদান। সর্বোপরি রোডেসিয়া, সুয়েজ খালের অধিকাংশ শেয়ার তারা ক্রয় করে।

- মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জন হে (John Hay) Open Door Policy বা ‘উন্মুক্ত দ্বার নীতি’ ঘোষণা করেন। এই নীতিতে বলা হয় যে, চিনে বাণিজ্যের জন্য সব দেশই সমান সুযোগ পাবে এবং বিভিন্ন শক্তির দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমান বাণিজ্যিক অধিকার দিতে হবে।

- 1870 থেকে 1914 খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তাকে নব সাম্রাজ্যবাদ (Neo Imperialism) বলা হয়।

- 1870 থেকে 1914 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত) সময়কালকে সশস্ত্র শান্তির যুগ (Age of Armed peace) নামেও অভিহিত করা হয়।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টির পিছনে একশ্রেণির সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা, সন্দেহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি বাড়িয়ে যুদ্ধের ইন্ধন জোগায় এবং মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে জনগণকে উত্তেজিত করে তোলে। এই ধরনের সাংবাদিকতাকে বলা হয় Yellow Journalism।

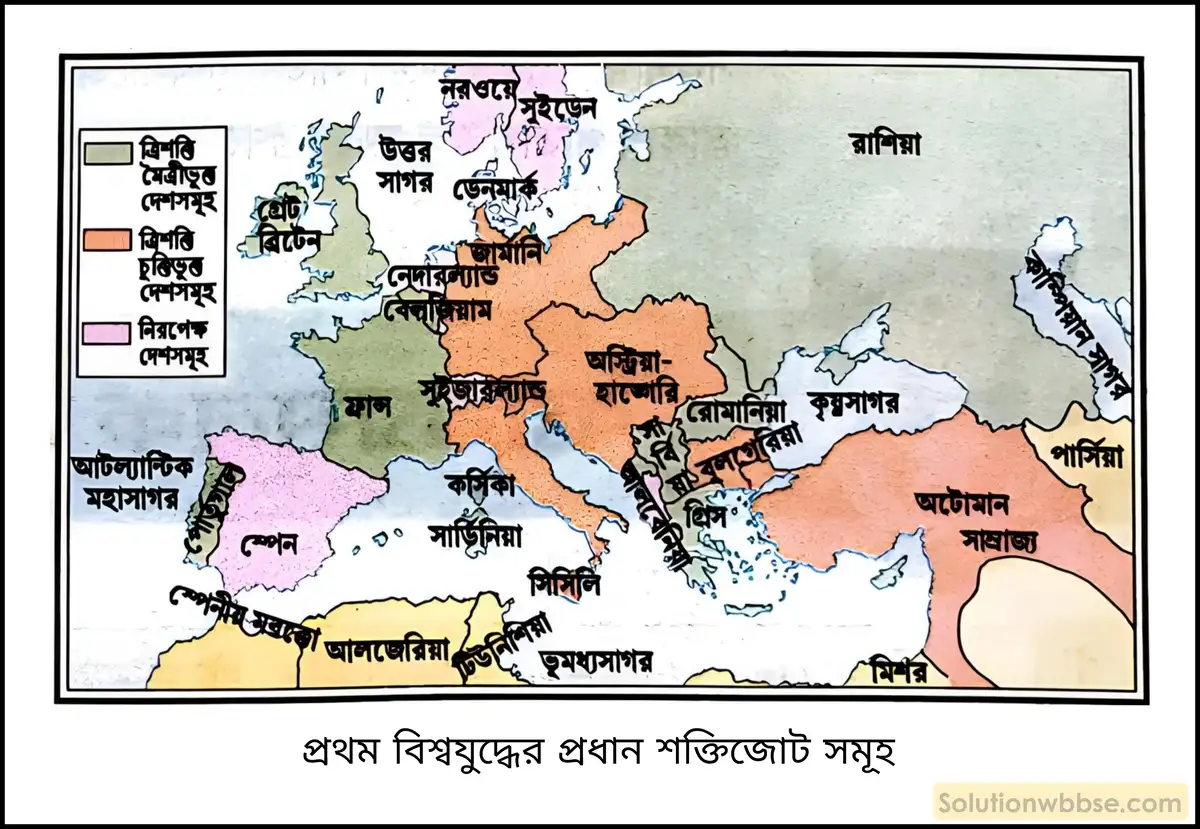

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান শক্তিজোটসমূহ –

| শক্তিজোট | সময়কাল | অংশগ্রহণকারী দেশ |

| ট্রিপল অ্যালায়েন্স (Triple Alliance) (ত্রিশক্তি মৈত্রী বা অক্ষশক্তি বা কেন্দ্রীয় শক্তি) | 1882 খ্রিস্টাব্দ | জার্মানি, ইটালি ও অস্ট্রিয়া |

| ট্রিপল আঁতাত (Triple Entente) (ত্রিশক্তি আঁতাত বা মিত্রশক্তি) | 1907 খ্রিস্টাব্দ | ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া |

অস্ট্রিয়ার হাত থেকে মুক্তির জন্য বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় অনেক গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ‘ব্ল্যাক হ্যান্ড’ (Black Hand), যাদের Union of Death-ও বলা হত। এরা সেরাজেভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ও তাঁর পত্নীকে হত্যা করেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কাল –

| বিষয় | সময়কাল | শুরু এবং শেষ |

| প্রথম বিশ্বযুদ্ধ | 1914-1918 খ্রিস্টাব্দ | শুরু – 1914 খ্রিস্টাব্দের 28 জুলাই শেষ – 1918 খ্রিস্টাব্দের 11 নভেম্বর (জার্মানির আত্মসমর্পণ) |

আজকের আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়, “শিল্প বিপ্লব উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ” -এর “বিষয়সংক্ষেপ” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় অধ্যায়টির কাঠামো ও প্রধান বিষয়াবলি বুঝতে সাহায্য করবে, যা আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে কিছুটা হলেও সহায়ক হয়েছে। যদি কোনো প্রশ্ন, মতামত বা সহায়তার প্রয়োজন হয়, নিচে মন্তব্য করে জানাতে পারেন কিংবা টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন—আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা সর্বদা প্রস্তুত।

মন্তব্য করুন