আজকের আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়, “বিংশ শতকে ইউরোপ” -এর “বিষয়সংক্ষেপ” নিয়ে আলোচনা করব। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু পড়ার সময় অধ্যায়টির কাঠামো ও প্রধান বিষয়াবলি বুঝতে সাহায্য করবে, যা আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, এই সংক্ষিপ্ত বিবেচনা আপনাদের প্রস্তুতি আরও ভালো করতে সাহায্য করবে।

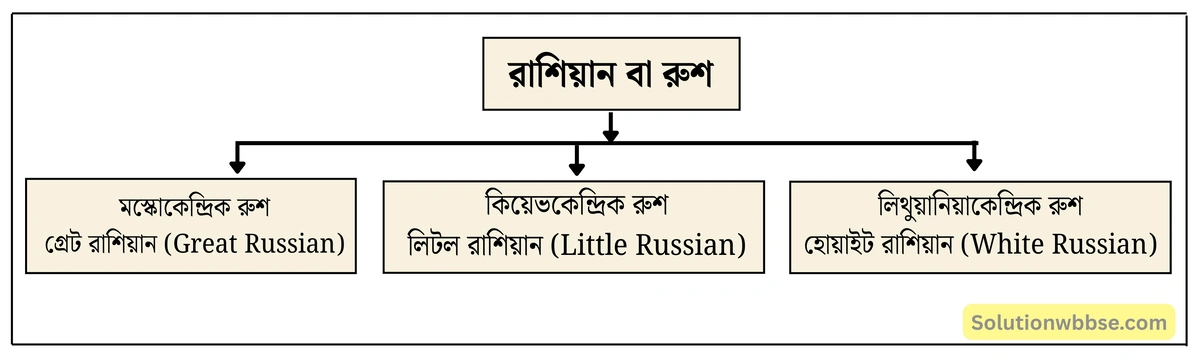

রাশিয়া নামের উৎপত্তি –

‘রাশ’ শব্দ থেকে রাশিয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে। মধ্যযুগে স্লাভ জাতি অধ্যুষিত রাশ নামে একটি দেশ ছিল। পরবর্তীকালে সেখানকার জনগণ তাদের বাসভূমিকে বলত Russokaya Zemlya। এর অর্থ হল ‘রাশিয়ান ভূমি’ বা ‘রাশদের ভূমি’।

আসলে ‘ভারাঞ্জিয়ান’ (সুইডিশ ভাইকিং) নামে একটি দলের গোত্র ছিল রাশ। তারাই প্রথম রাশ নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। রাশ শব্দটি হল পুরোনো ল্যাটিন শব্দ। রাশিয়া ও রাশ দেশের নামের পার্থক্য করার জন্য আধুনিক ইতিহাসে একে কিয়েভান রাশ বলা হয়।

রাশিয়ার অধিবাসীদের রাশিয়ান বা রুশ বলা হয়।

জার (Czar) ও জারিনা (Czarina) –

জার – রাশিয়ার শাসকদের জার (Tsar বা Czar) বলা হয়। রাজারা নিজেদের সার্বভৌম শক্তির প্রতীক হিসেবে নিজেদের জার বলে অভিহিত করতেন।

সম্ভবত জার শব্দটি একটি বুলগেরীয় শব্দ। এর আদি শব্দ ছিল সিজার (Caesar)। মধ্যযুগের ইউরোপে সিজার শব্দের অর্থ ছিল রাজা বা সম্রাট।

জারিনা (Czarina) – জারের রানিদের জারিনা (Czarina) বলা হয়।

জারতন্ত্র – জারের শাসনকে জারতন্ত্র বলা হয়।

উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে পরপর পাঁচজন জার –

- জার প্রথম আলেকজান্ডার (Czar Alexander I) (1801-1825 খ্রিস্টাব্দ)।

- প্রথম নিকোলাস (Nicholas I) (1825-1855 খ্রিস্টাব্দ)।

- দ্বিতীয় আলেকজান্ডার (Alexander II) (1855-1881 খ্রিস্টাব্দ)।

- তৃতীয় আলেকজান্ডার (Alexander III) (1881-1894 খ্রিস্টাব্দ)।

- দ্বিতীয় নিকোলাস (Nicholas II) (1894-1917 খ্রিস্টাব্দ)।

- রাশিয়ার রোমানভ (Romanov) বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মিখাইল রোমানভ (Mikhail Romanov, 1613-1645 খ্রিস্টাব্দ)।

- এই বংশের রাজারা 300 বছরেরও বেশি সময় ধরে রাশিয়ায় রাজত্ব করেছিলেন।

- 1547 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার রাজা চতুর্থ আইভান (Ivan IV) প্রথম ‘জার’ উপাধি গ্রহণ করেন।

- জার পিটার দ্য গ্রেট (Peter the Great) বা মহান পিটারকে (1682-1725 খ্রিস্টাব্দ) ‘আধুনিক রাশিয়ার জনক’ বলা হয়।

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের পিতা জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের আদর্শ ছিল – ‘এক জার, এক চার্চ, এক রাশিয়া’ (One Czar, One Church, One Russia)।

জারতন্ত্র থোক সমাজতন্ত্র –

1917 খ্রিস্টাব্দে মার্চ বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ায় জারতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু মার্চ বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ার দীর্ঘ তিনশো বছরের জার শাসনের অবসান হয় এবং 1917 খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় বলশেভিক দল ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতায় এসে বলশেভিক দল সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্যোগী হয়। জমিদার ও গির্জার অধিকৃত সব জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের পাশাপাশি শ্রমিকদের জন্য কাজের সময় 8 ঘণ্টা স্থির করা হয় এবং তাদের চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। 1924 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় একটি স্থায়ী সংবিধান রচনা করা হয়। এই সংবিধান দ্বারা রাশিয়া সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

নিহিলিস্ট আন্দোলন (Nihilist Movement) –

রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নিহিলিস্ট বা নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে।

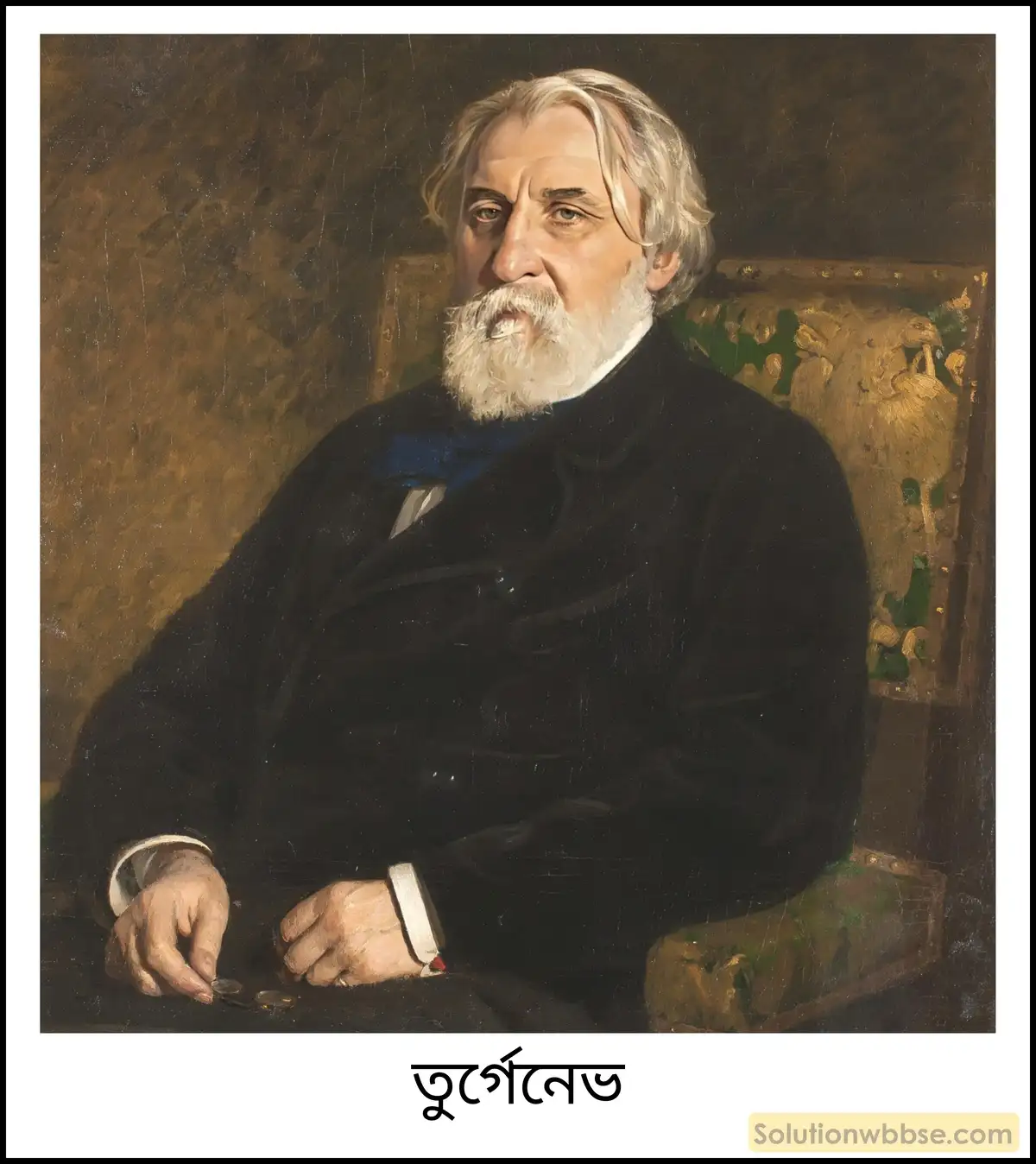

বিখ্যাত রুণ সাহিত্যিক তুর্গেনেভ (Turgenev) তাঁর ‘ফাদারস্ অ্যান্ড সনস্’ (Fathers and Sons) উপন্যাসে (1862 খ্রিস্টাব্দ) সর্বপ্রথম বিপ্লবীদের ‘নিহিলিস্ট’ বলে অভিহিত করেন। নিহিলিস্ট গুপ্ত সমিতি সন্ত্রাস সৃষ্টি ও হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করত।

রাশিয়ার ক্যালেন্ডার –

আগে রাশিয়ায় জুলিয়ান ক্যালেন্ডার (Julian Calendar) ব্যবহৃত হত। এই ক্যালেন্ডারের হিসাব বর্তমান রাশিয়ায় প্রচলিত ক্যালেন্ডার থেকে 13 দিন পিছিয়ে ছিল। আর তাই 1917 খ্রিস্টাব্দের 13 মার্চ (পুরোনো ক্যালেন্ডারের 28 ফেব্রুয়ারি) জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই ঘটনা বর্তমান ক্যালেন্ডার অনুসারে মার্চ বিপ্লব কিন্তু পুরোনো ক্যালেন্ডার অনুসারে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব।

নারদনিক আন্দোলন (Narodnik Movement) –

রুশ ভাষায় ‘নারদ’ শব্দের অর্থ হল জনগণ। নারদনিক আন্দোলন বলতে বোঝায় জনগণের আন্দোলন-কে।

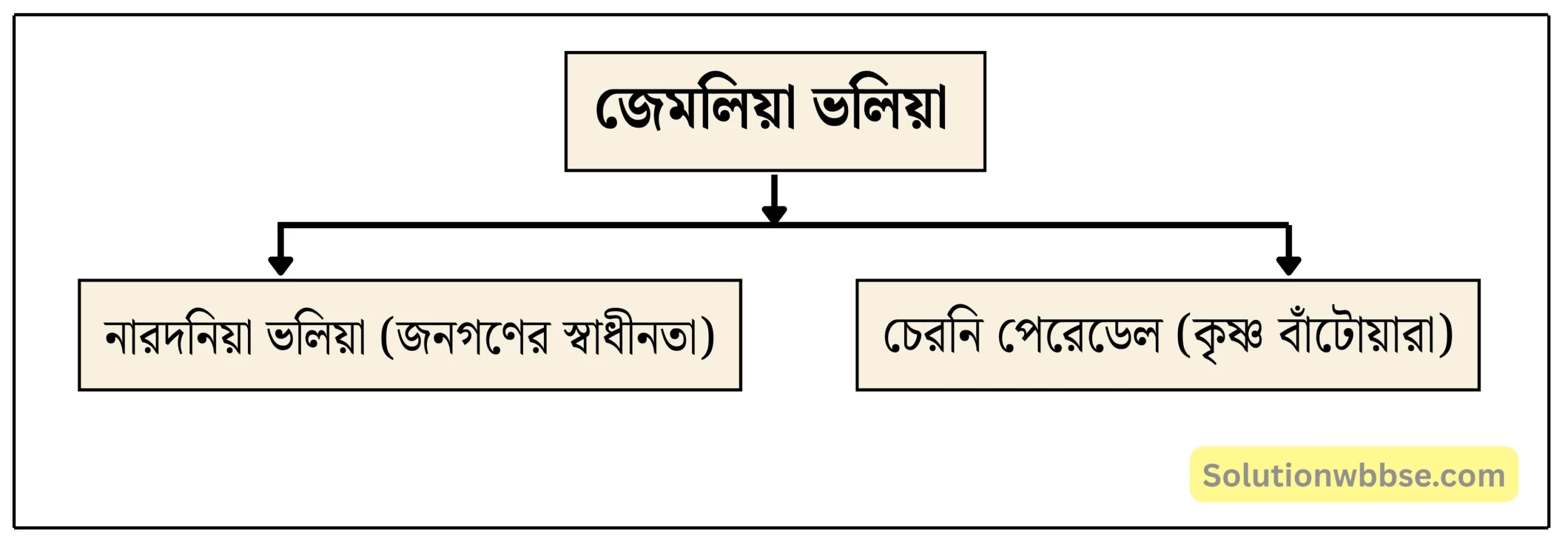

জেমলিয়া ভলিয়া (Zemlya Volya) –

নারদনিক আন্দোলনের ব্যর্থতার পর বিপ্লবীরা 1876 খ্রিস্টাব্দে জেমলিয়া ভলিয়া নামে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করে। রুশ ভাষায় ‘জেমলিয়া’ শব্দের অর্থ জমি ও ‘ভলিয়া’ শব্দের অর্থ স্বাধীনতা। অর্থাৎ জমি ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ছিল এই গুপ্ত সমিতির মূল লক্ষ্য। পরবর্তীকালে জেমলিয়া ভলিয়া দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়।

চেরনি পেরেডেল (Chernyi Peredel) –

‘চেরনি পেরেডেল’ দল কালো বিভাজন নামেও পরিচিত ছিল। এটিও ছিল রাশিয়ার একটি সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবী সংগঠন।

‘জেমলিয়া ভলিয়া’ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 1879 খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ‘কালো বিভাজন’ বা চেরনি পেরেডেল দল গঠিত হয়। এই দলের সেন্ট পিটারসবার্গের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্লেখানোড, পাভেল অক্সেলরোড, ওসিপ অ্যাপটেকম্যান প্রমুখ।

কুলাক (Kulaks) –

রুশ শব্দ ‘কুলাক’ -এর আক্ষরিক অর্থ হল মুষ্টি। কিন্তু বাস্তবে প্রায়োগিক অর্থে কুলাক বলতে বোঝায় এক শ্রেণির ধনী চাষি বা জমিদারকে। সম্ভবত বিংশ শতকের প্রথম দশকে স্টোলিপিনের সংস্কারের ফলে কুলাক শ্রেণির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। আসলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জার সরকারের প্রতি অনুগত জমিদার শ্রেণি তৈরি করা। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পথে এরা ছিল প্রধান বাধা। এরা নিজ নিজ এলাকায় গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করত। স্ট্যালিন তাঁর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই কুলাক শ্রেণির বিলোপ ঘটান।

পেট্রোগ্রাড –

পেট্রোগ্রাড হল সেন্ট পিটারসবার্গের নতুন নাম। রাশিয়ার জার নিকোলাস এই নামকরণ করেছিলেন। পেট্রোগ্রাড ছিল জারশাসিত রাশিয়ার রাজধানী। পরে 1918 খ্রিস্টাব্দের মার্চ থেকে রাশিয়ার রাজধানী হয় মস্কো।

1917 খ্রিস্টাব্দের 12 মার্চ রাজধানী পেট্রোগ্রাড বিপ্লবীদের দখলে চলে যায়। পরদিন জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগ করেন। দীর্ঘ প্রায় 300 বছরের রোমানভ বংশের পতন ঘটে। রাশিয়ায় প্রিন্স লুভভের (Prince Lvov) নেতৃত্বে এক অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়।

বলশেভিক ও মেনশেভিক (Bolshevik & Menshevik) –

1898 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় কার্ল মার্কসের আদর্শে ‘সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল’ (Social Democratic Party) প্রতিষ্ঠিত হয়। 1903 খ্রিস্টাব্দে এই দলটি দুভাগে ভাগ হয়ে যায় –

- বলশেভিক (Bolshevik, সংখ্যাগরিষ্ঠ) ও

- মেনশেভিক (Menshevik, সংখ্যালঘিষ্ঠ)।

1917 খ্রিস্টাব্দের ‘নভেম্বর বিপ্লব’ (নতুন ক্যালেন্ডারে 1917 খ্রিস্টাব্দ 7 নভেম্বর এবং পুরোনো ক্যালেন্ডারে 25 অক্টোবর) আবার পুরোনো ক্যালেন্ডার অনুসারে ‘অক্টোবর বিপ্লব’ নামে পরিচিত।

লেনিন (22 এপ্রিল, 1870 – 21 জানুয়ারি, 1924 খ্রিস্টাব্দ) –

লেনিনের প্রকৃত নাম ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ (Vladimir Ilyich Ulyanov) এবং ছদ্মনাম লেনিন। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়ার নেতা লেনিন ছদ্মনামেই চিরস্মরণীয় হয়েছিলেন।

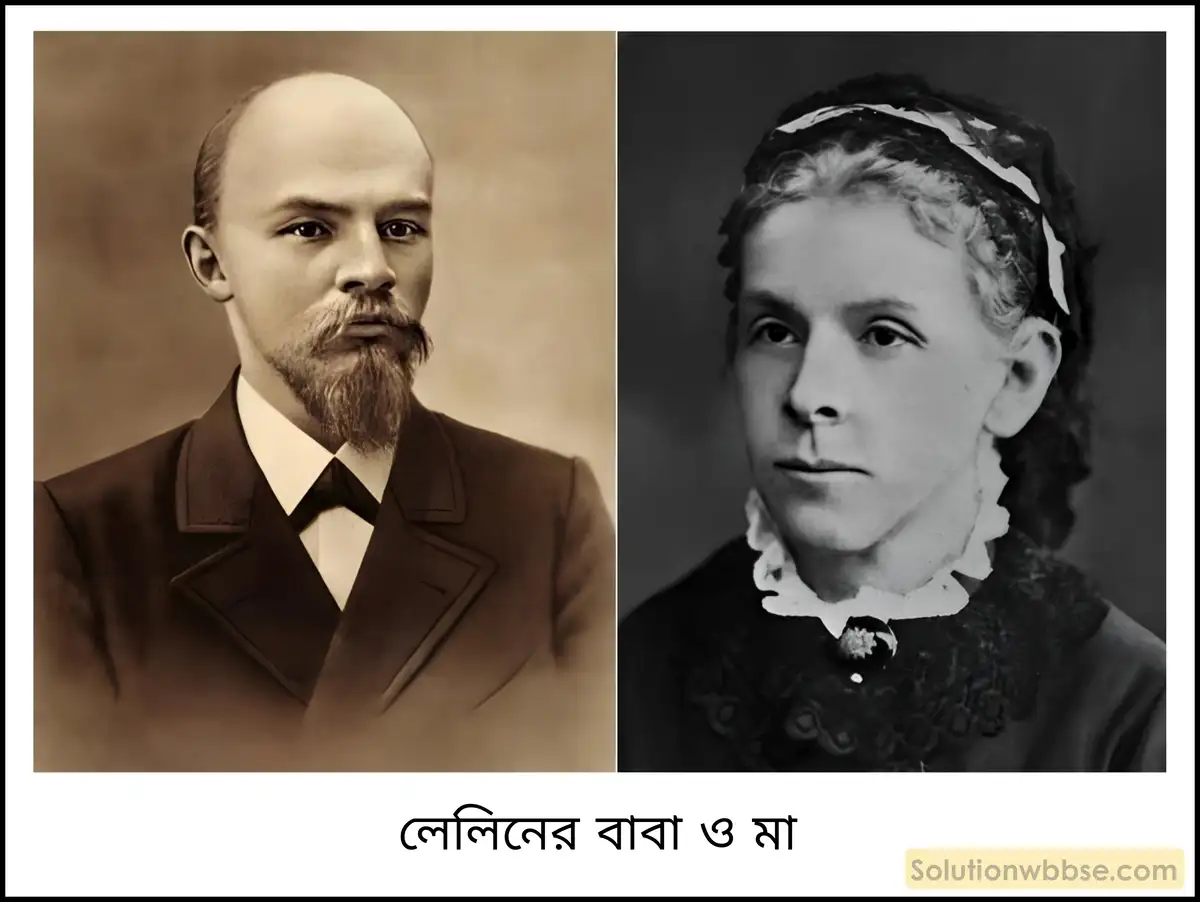

- লেনিন 1870 খ্রিস্টাব্দের 22 এপ্রিল রাশিয়ার ভলগা নদীর তীরে সিমবিরস্ক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ল্যা নিকোলয়েভিচ উলিয়ানভ (Llya Nikolayevich Ulyanov) ছিলেন একজন বিদ্যালয় পরিদর্শক। মা মারিয়া আলেক্সান্ড্রাভনা উলিয়ানভ (Maria Alexandrovna Ulyanov) ছিলেন শিক্ষিকা। তাঁর বড়ো দাদা আলেকজান্ডার নারদনিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং রুশ জার তৃতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অপরাধে ধরা পড়েন। 1887 খ্রিস্টাব্দে মাত্র 22 বছর বয়সে তাঁর ফাঁসি হয়। বিপ্লবী অ্যানা ইলিচনিনা (Anna Ilyichnina) ছিলেন লেনিনের দিদি এবং তাঁর সহযোদ্ধা।

- ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ ‘রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি’ (Russian Social Democratic Labour Party) গঠনের সময় লেনিন ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের নাম লেনিন রেখেছিলেন সাইবেরিয়ার লেনা (Lena) নদীর নাম অনুসারে।

- লেনিন 1900 খ্রিস্টাব্দে সুইজারল্যান্ডে থাকার সময় ‘ইসক্রা’ (Iskra) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ‘ইসক্রা’ শব্দের বাংলা অর্থ ‘স্ফুলিঙ্গ’। ‘ইসক্রা’ শব্দটি বড়ো অক্ষরে ছাপা থাকত, তার নীচে ছোটো অক্ষরে যা লেখা থাকত তার বাংলা অর্থ হল – ‘এই স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন জ্বলবে’।

- রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে লেনিন কাজ করেছেন 8 নভেম্বর, 1917 থেকে 21 জানুয়ারি, 1924 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

ট্রটস্কি (Trotsky) –

ট্রটস্কির প্রকৃত নাম লেভ দাভিদোভিচ ব্রনস্তাইন (Lev Davidovich Bronshtein)। তাঁর জন্ম হয় 1879 খ্রিস্টাব্দে ইউক্রেনে। তিনি রেড আর্মি (Red Army) বা লাল ফৌজ গঠন করেছিলেন। তিনি ছিলেন বলশেভিক নেতা লেনিনের বিশিষ্ট সহযোগী। বলশেভিক সরকারের বিদেশমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন ট্রটস্কি।

আলেকজান্ডার কেরেনস্কি –

আলেকজান্ডার কেরেনস্কি (Alexander Kerensky) ছিলেন নরমপন্থী মেনশেভিক (Menshevik) দলের নেতা। তিনি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দেশে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় পদার্পণ করে শ্রমিক-কৃষকদের অর্থনৈতিক সমস্যার নিরসনের জন্য ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি।

CPC (Council of Peoples Commissors) –

1917 খ্রিস্টাব্দের 7 নভেম্বর লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল রাশিয়ায় ক্ষমতা লাভকরার পর নবগঠিত সরকারের নামকরণ হয় ‘কাউন্সিল অফ পিপলস কমিসারস’ (Council of People’s Commissors)।

USSR (Union of Soviet Socialist Republic) –

1917 খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পর 1924 খ্রিস্টাব্দের স্থায়ী সংবিধান অনুসারে রাশিয়ার নতুন নামকরণ হয় ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক বা সংক্ষেপে USSR।

স্ট্যালিন (Stalin) –

স্ট্যালিনের প্রকৃত নাম জোসেফ ভিসারিওনোভিচ্ জুগাসভিলি (Joseph Vissarionovich Jugashvilli)। স্ট্যালিন হল তাঁর ছদ্মনাম। স্ট্যালিন কথার অর্থ ইস্পাত। তিনি 1879 খ্রিস্টাব্দে টিফলিস প্রদেশের গোরি শহরে এক দরিদ্র চর্মকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলশেভিক দলের পত্রিকা ‘প্রাভদা’ (Pravda)-র সম্পাদক ছিলেন।

| পরিচিত নাম (ছদ্মনাম) | প্রকৃত নাম | জন্ম-মৃত্যু |

| লেনিন | ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ (Vladimir Ilyich Ulyanov) | 1870-1924 খ্রিস্টাব্দ। |

| স্ট্যালিন | জোসেফ ভিসারিওনোভিচ্ জুগাসভিলি (Joseph Vissarionovich Jugashvilli) | 1879-1953 খ্রিস্টাব্দ। |

| ট্রটস্কি | লেভ দাভিদোভিচ ব্রনস্তাইন (Lev Davidovich Bronshtein) | 1879-1940 খ্রিস্টাব্দ। |

বিভিন্ন দেশের আইনসভাসমূহ –

| আইনসভার নাম | দেশ |

| ডুমা (Duma) | রাশিয়া |

| 1. রাইখস্ট্যাট (Reichstedet, আইনসভার উচ্চকক্ষ), 2. রাইখস্ট্যাগ (Reichstag, আইনসভার নিম্নকক্ষ) | জার্মানি |

বিভিন্ন বিদেশি শব্দ এবং তার অর্থ –

| বিদেশি শব্দ | অর্থ |

| নারদ (Narod) | জনগণ। |

| নারদনিয়া ভলিয়া (Narodnaya Volya) | গণ-ইচ্ছা। |

| প্রাভদা (Pravda) | সত্য। |

| ইসক্রা (Iskra) | স্ফুলিঙ্গ। |

| স্ট্যালিন (Stalin) | ইস্পাত। |

| আভান্তি (Avanti) | প্রগতি। |

| ফ্যাসেস (Fasces) | শক্তি। |

| ইল দুচে (II Duce) | নেতা। |

| ফ্যুয়েরার (Führer) | নেতা। |

| মেইন ক্যাম্প (Mein Kampf) | আমার সংগ্রাম। |

| মোরাটোরিয়াম (Moratorium) | স্থগিতাদেশ। |

| কডিলো (Caudillo) | নেতা। |

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি –

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িত মানুষের সংখ্যা – 65 কোটি।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আহত মানুষের সংখ্যা – 22 কোটি।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশের ব্যয় হয় দৈনিক – 24 কোটি ডলার।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মৃত মানুষের সংখ্যা 13 কোটি।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মোট ব্যয় হয় – 27 হাজার কোটি ডলার।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রধান চার শন্তি (Big Four) –

- ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী – জর্জ ক্লেমেশোঁ (George Clemenceau)।

- আমেরিকার রাষ্ট্রপতি – উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson)।

- ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী – লয়েড জর্জ (Lloyd George)।

- ইটালির প্রধানমন্ত্রী – ভিট্টোরিও অ্যান্ডো (Vittorio Orlando)।

প্যারিস সম্মেলান স্বাক্ষরিত প্রধান পাঁচটি সন্ধি –

- ভার্সাই সন্ধি (Treaty of Versailles) – 28 জুন, 1919 (জার্মানির সাথে)।

- সেন্ট জার্মেইন -এর সন্ধি (Treaty of Saint-Germain) – 10 সেপ্টেম্বর, 1919 (অস্ট্রিয়ার সাথে)।

- নিউলির সন্ধি (Treaty of Neuilly) – 27 নভেম্বর, 1919 (বুলগেরিয়ার সাথে)।

- ট্রিয়ানন -এর সন্ধি (Treaty of Treanan) – 4 জুন, 1920 (হাঙ্গেরির সাথে)।

- সেভরের সন্ধি (Treaty of Sevres) – 10 আগস্ট, 1920 (তুরস্কের সাথে)।

তুরস্ক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হলে 1923 খ্রিস্টাব্দের ল্যসান -এর সন্ধির দ্বারা সেভরের সন্ধির শর্তাবলি পরিবর্তিত হয়।

ভার্সাই সন্ধির শর্তানুসারে যুদ্ধে পরাজিত রাষ্ট্রগুলির থেকে যেসব অঞ্চল কেড়ে নেওয়া হয়, সেগুলির শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অছি প্রথা বা Mandatory System চালু হয়।

ভার্সাই সন্ধি ও উগ্র জাতীয়তাবাদ –

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানির প্রতি যে নীতিগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল তা জার্মানিবাসীদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল। এমনকি ব্রিটেন ও ফ্রান্সও মনে করত যে, ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানির প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানির উপনিবেশগুলি কেড়ে নিয়ে তার উপর এক বিশাল ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। জার্মানির সামরিক শক্তিও ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ভার্সাই সন্ধির এই অবিচার জার্মান জাতির মনে যে গভীর রেখাপাত করে, তা জার্মান রাজনীতিতে প্রতিশোধের মনোভাব বা উগ্র জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে।

জাতিসংঘ (Leauge of Nations) –

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (1914-1918 খ্রিস্টাব্দ) -এর ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সমগ্র বিশ্বে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই পরিবেশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণভাবে সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই 1919 খ্রিস্টাব্দের 28 এপ্রিল জাতিসংঘ গঠিত হয়, যদিও জাতিসংঘের প্রথম অধিবেশন বসে 1920 খ্রিস্টাব্দের 10 জানুয়ারি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ালস্ট্রিটের পতনকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায় – কালা বৃহস্পতিবার (Black Thursday), কালা শুক্রবার (Black Friday), কালা সোমবার (Black Monday) ও কালা মঙ্গলবার (Black Tuesday)।

ফ্যাসিবাদ (Fascism) ও নাৎসিবাদ (Nazism) –

| বিষয় | ফ্যাসিবাদ (Fascism) | নাৎসিবাদ (Nazism) |

| দলের নাম | ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ট পার্টি (National Fascist Party) | ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি (National Socialist German Workers’ Party) বা নাৎসি পার্টি (Nazi Party) |

| স্থান | ইটালি | জার্মানি |

| প্রধান নেতা | বেনিটো মুসোলিনি | অ্যাডলফ হিটলার |

তিন রাষ্ট্রপ্রধানের তিন উপাধি –

| নাম | উপাধি |

| বেনিটো মুসোলিনি (Benito Mussolini) | ইল-দুচে (II Duce) |

| অ্যাডলফ হিটলার (Adolf Hitlar) | ফ্যুয়েরার (Führer) |

| ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো (Francisco Franco) | কডিলো (Caudillo) |

বিভিন্ন সেনাবাহিনীর নাম এবং তাদের নেতৃবর্গের নামের তালিকা –

| সেনাদলের নাম | নেতা | দেশ |

| রেড গার্ড (Red Guard) | লেনিন | রাশিয়া |

| হোয়াইট গার্ড (White Guard) | লেনিনের বিরোধী পক্ষ | রাশিয়া |

| ব্ল্যাক শার্টস্ (Black Shirts) | মুসোলিনি | ইটালি |

| 1. ব্রাউন শার্টস্ (Brown Shirts), 2. স্টর্ম ট্রুপার্স (StormTroopers), 3. এলিট গার্ডস্ (Elite Guards) | হিটলার | জার্মানি |

ভাইমার প্রজাতন্ত্র –

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হলে জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম সপরিবারে হল্যান্ডে আশ্রয় নেন (9 নভেম্বর, 1818 খ্রিস্টাব্দ)। এইরূপ অবস্থায় জার্মানির বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক নেতা ফ্রেডরিখ ইবার্টের (Friedrich Ebert) নেতৃত্বে সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি (Socialist Republican Party) রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে একটি সাময়িক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ভাইমার শহরে এই প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

- 1919 খ্রিস্টাব্দে হিটলার German Workers’ Party-তে যোগ দেন। পরে তিনি এই দলের নতুন নামকরণ করেন National Socialist German Workers’ Party বা Nazi Party।

- বিশুদ্ধ জার্মানদের নিয়ে তৃতীয় রাইখ (Third Reich) গঠিত হবে- হিটলার এ কথা ঘোষণা করেন। প্রথম রাইখ (First Reich) গঠিত হয়েছিল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে। আর দ্বিতীয় রাইখ (Second Reich) বলা হয় বিসমার্কের নেতৃত্বে গঠিত জার্মান সাম্রাজ্যকে।

হিটলারের সাম্মানিক উপাধিসমূহ –

- Supreme Judge of the German people

- First Soldier of the German Reich

- Greatest Military Commander of All Time.

স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ বনাম বিরোধী আদর্শের সংঘাত –

1936 খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে জয়লাভ করে বামপন্থীগণ স্পেনে সরকার গঠন করে। ক্ষমতায় আসীন হয়ে এই দল বহু সামরিক কর্মচারীকে পদচ্যুত করে, এমনকি রাজতন্ত্রের সমর্থক সন্দেহে অনেককে বহুদূরে স্পেনীয় উপনিবেশে বদলি করে দেয়। এর ফলে বামপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীসহ অনেকেরই মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এমতাবস্থায় 1936 খ্রিস্টাব্দে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করলে এই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে এবং স্পেনে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়।

ইংল্যান্ডে বসবাসকারী বহু ভারতীয় স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রজাতন্ত্রীদের সমর্থন করে ‘ভারত-স্পেন কমিটি’ ও ‘স্প্যানিশ প্রজাতান্ত্রিক তহবিল’ গঠন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1937 খ্রিস্টাব্দে ‘দ্য স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় স্পেনের গৃহযুদ্ধে স্পেনীয়দের প্রতি সহানভুতি এবং জনগণের সরকারকে রক্ষা করার আহ্বান জানান। 1938 খ্রিস্টাব্দে জওহরলাল নেহরু ও সাংবাদিক কৃষ্ণ মেনন স্পেনে যান এবং প্রজাতন্ত্রীদের সমর্থন জানান। স্পেনীয় – প্রজাতন্ত্রের তহবিলের উন্নতিকল্পে ইন্দিরা গান্ধি তাঁর 50 পাউন্ড মূল্যের ব্রেসলেটটি দান করেন।

কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামসমূহ –

| গ্রন্থ | গ্রন্থকার |

| ওয়ার অ্যান্ড পিস (War And Peace) | লিও টলস্টয় (Leo Tolstoy) |

| দ্য গ্যাদারিং স্টর্ম (The Gathering Storm) | উইনস্টন চার্চিল (Winston Churchill) |

| দ্য ইকোনমিক কনসিকোয়েনসেস অফ দ্য পিস (The Economic Consequences of the Peace) | জন কেইনস্ (John Keynes) |

| ফাদারস্ অ্যান্ড সনস্ (Fathers And Sons) | তুর্গেনেভ (Turgenev) |

| ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস বিটুইন দ্য টু ওয়ার্ল্ড ওয়ারস, 1919-1939 (International Relations Between The Two World Wars, 1919-1939) | ই এইচ কার (E H Carr) |

| দ্য বলশেভিক রেভল্যুশন (The Bolshevik Revolution) | ই এইচ কার (E H Carr) |

| দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য রাশিয়ান রেভল্যুশন (The History of the Russian Revolution) | লিও ট্রটস্কি (Leon Trotsky) |

| ফ্যাসিজম অ্যান্ড সোশ্যাল রেভল্যুশন (Fascism and Social Revolution) | রজনীপাম দত্ত (Rajani Palme Dutta) |

| রিসারেকশন (Resurrection) | লিও টলস্টয় (Leo Tolstoy) |

আজকের আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়, “বিংশ শতকে ইউরোপ” -এর “বিষয়সংক্ষেপ” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় অধ্যায়টির কাঠামো ও প্রধান বিষয়াবলি বুঝতে সাহায্য করবে, যা আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে কিছুটা হলেও সহায়ক হয়েছে। যদি কোনো প্রশ্ন, মতামত বা সহায়তার প্রয়োজন হয়, নিচে মন্তব্য করে জানাতে পারেন কিংবা টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন—আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা সর্বদা প্রস্তুত।

মন্তব্য করুন