আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোলের পঞ্চম অধ্যায় “ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ” -এর “ভারতের মৃত্তিকা” বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ “ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

‘খাদার’ ও ‘ভাঙ্গর’ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলে, বিশেষত গঙ্গা সমভূমিতে দু-ধরনের পলিমাটি দেখা যায় –

- খাদার ও

- ভাঙ্গর।

খাদার –

- নদীর উভয় তীরের নতুন প্লাবনভূমিতে অর্থাৎ নদীর কাছাকাছি অঞ্চলে যে নতুন পলি দেখা যায় তাকে খাদার বলে।

- প্রতি বছর নতুন পলি সঞ্চিত হয় বলে খাদার খুব উর্বর।

- এতে বালির ভাগ বেশি থাকে এবং

- এর রং ধূসর হয়।

ভাঙ্গর –

- পুরোনো পলিমাটির নাম ভাঙ্গর।

- নদী থেকে কিছু দূরে পুরোনো প্লাবনভূমিতে এই মাটি দেখা যায়।

- এই মাটিতে চুনজাতীয় পদার্থ বেশি থাকে।

- এর জলধারণক্ষমতা কম হয়।

- এর রং গাঢ় হয় এবং

- এর উর্বরতা তুলনামূলকভাবে কম।

ল্যাটেরাইট মাটি সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখো।

ল্যাটেরাইট মাটি –

- লাতিন শব্দ ‘later’ থেকে ইংরেজিতে laterite শব্দটির উৎপত্তি। লাতিন ভাষায় ‘later’ শব্দের অর্থ ইট।

- উষ্ণ ও বৃষ্টিবহুল দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি, পশ্চিমঘাট ও কার্ডামম পার্বত্যভূমি, ওডিশার পাহাড়ি এলাকা, ঝাড়খণ্ডের ছোটোনাগপুর মালভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে ইটভাঙা সুরকির মতো এক ধরনের শক্ত বাদামি লাল কাঁকুরে মাটি দেখা যায়। একে বলে ল্যাটেরাইট মাটি। [iii]

- এই মাটির স্থানীয় নাম মোরাম।

ল্যাটেরাইট মাটির বৈশিষ্ট্য –

- প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাতের কারণে লবণসহ অন্যান্য দ্রবণশীল পদার্থ মাটির নীচের স্তরে চলে গিয়ে ধৌত প্রক্রিয়ায় মাটিতে লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উঠে আসে।

- কাঁকরপূর্ণ বলে এই মাটির জলধারণক্ষমতা বিশেষ নেই। এজন্য এই মাটি বিশেষ উর্বরও নয়। তাই এই মাটিতে চাষাবাদও কম হয়।

- ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার ওপরের অংশ কঠিন, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে অনায়াসে জল প্রবেশ করতে পারে।

ভারতের কোথায় কোথায় ঝুমচাষ করা হয় এবং কীভাবে করা হয়?

ভারতের ঝুমচাষ-অধ্যুষিত অঞ্চল – ঝুমচাষ এক ধরনের স্থান-পরিবর্তনশীল কৃষিপদ্ধতি। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে, বিশেষত অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড প্রভৃতি রাজ্যে পাহাড়ি উপজাতির লোকেরা এই পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করে।

ভারতে ঝুমচাষ পদ্ধতি – এই পদ্ধতিতে প্রথমে বনভূমির কোনো একটি অংশ নির্দিষ্ট করে তা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর যখন ওই ছাই মাটির সঙ্গে মিশে যায় তখন তাতে গর্ত করে বিভিন্ন ফসলের বীজ পুঁতে দেওয়া হয়। এইভাবে তিন থেকে চার বছর চাষ করার পর মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি হ্রাস পাওয়ায় ওই জমিটি পরিত্যাগ করে আগে থেকে পুড়িয়ে রাখা কোনো জমিতে নতুন করে চাষাবাদ শুরু হয়। ঝুম চাষে প্রত্যেক বছরই কোনো না কোনো জমি পুড়িয়ে ফেলার ফলে পাহাড়ি অঞ্চলের জীব-পরিমণ্ডল বিপর্যস্ত হয়।

কৃষ্ণ মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

অথবা, কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভারতের কোন্ অংশে দেখা যায়? এর বৈশিষ্ট্য কী কী?

অথবা, ভারতের কৃয় মৃত্তিকা বা কালোমাটি সম্পর্কে যা জানো সংক্ষেপে লেখো।

ভারতের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল –

- দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পশ্চিমাংশে মহারাষ্ট্র মালভূমি বা ডেকান ট্র্যাপ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা যায়।

- এ ছাড়া, গুজরাতের ভারুচ, ভাদোদরা ও সুরাট, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং কর্ণাটকের উত্তরাংশেও কৃষ্ণ মৃত্তিকা লক্ষ করা যায়।

কৃষ্ণ মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য –

- লাভা জমাট বেঁধে সৃষ্ট ব্যাসল্ট শিলা ক্ষয় হয়ে এই মাটি উৎপন্ন হয়েছে।

- এই মাটিতে টাইটানিয়াম অক্সাইড এবং জৈব যৌগের পরিমাণ বেশি থাকে বলে এই মাটির রংও কালো হয়। এই মাটির আর-এক নাম রেগুর।

- এর মধ্যে কাদা ও পলির ভাগ বেশি থাকে এবং বালি কম থাকে, এজন্য এই মাটির দানাগুলি খুব সূক্ষ্ম হয়।

- নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থ কম থাকলেও এই মাটিতে ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, চুন, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট আছে বলে এই মাটি অত্যন্ত উর্বর।

- এই মাটির জলধারণক্ষমতা খুব বেশি।

- এই মাটিতে তুলো চাষ খুব ভালো হয় বলে একে ‘কৃষ্ণ তুলো মৃত্তিকা’-ও বলা হয়।

- এই মাটিতে প্রচুর পরিমাণে আখ (বিদর্ভ, মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে), চিনাবাদাম (উত্তর কর্ণাটক), জোয়ার, কমলালেবু (নাগপুর), পিঁয়াজ (নাসিক) প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

কৃষির ওপর রেপুর মৃত্তিকার প্রভাব কীরূপ?

কৃষ্ণ মৃত্তিকার অপর নাম রেগুর। তেলুগু শব্দ রেগাডা থেকে এই রেপুর নামের উৎপত্তি। এটি দাক্ষিপাত্য মালভূমির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৃত্তিকা। এই মৃত্তিকায় ফসফরাস, নাইট্রোজেন এবং জৈব পদার্থ কম থাকলেও লোহা, চুন, ম্যাগনেশিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। তা ছাড়া, মাটির কণাগুলি খুব সূক্ষ্ম হওয়ায় এই মাটির জলধারণক্ষমতাও বেশি। এজন্য এই মৃত্তিকা খুবই উর্বর। ফলে রেগুর মাটিতে চাষ-আবাদ খুব ভালো হয়। তুলো চাষ খুব ভালো হয় বলে রেগুরকে ‘কৃষ্ণ তুলো মৃত্তিকা’-ও বলা হয়। তবে শুধু তুলো নয়, এই মৃত্তিকায় আখ, চিনাবাদাম, তিসি, তামাক, পিঁয়াজ, কমলালেবু প্রভৃতি ফসলও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে, দাক্ষিপাত্যের রেগুর মৃত্তিকা অঞ্চল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃষিসমৃদ্ধ এলাকা।

ভারতের তিনটি প্রধান মৃত্তিকা অঞ্চলের নাম করো।

উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতার বিচারে ভারতের তিনটি প্রধান মৃত্তিকা অঞ্চল হল –

| মৃত্তিকা অঞ্চল | ভৌগোলিক অবস্থান |

| পলি মৃত্তিকা অঞ্চল | সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী বিধৌত উত্তর ভারতের সমভূমি ও গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল এবং পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমি অঞ্চল এর অন্তর্গত। |

| কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল | মহারাষ্ট্র মালভূমি, গুজরাতের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণাংশ, কর্ণাটকের উত্তরাংশ প্রভৃতি অঞ্চল এই এলাকার অন্তর্গত। |

| লোহিত মৃত্তিকা অঞ্চল | তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওডিশা প্রভৃতি রাজ্যের মালভূমি অঞ্চলে লোহিত মৃত্তিকা দেখা যায়। |

ভারতে মৃত্তিকা ক্ষয়ের কারণগুলি উল্লেখ করে তার প্রতিকার সংক্ষেপে লেখো।

মৃত্তিকা ক্ষয়ের কারণ – ঝড়, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, নদীক্ষয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণ এবং মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কার্যাবলি, যেমন – অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ, যথেচ্ছ বৃক্ষচ্ছেদন, অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ ইত্যাদির ফলে ভারতে মৃত্তিকা ক্ষয় বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা – মৃত্তিকা ক্ষয়রোধ করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া প্রয়োজন, যথা –

- যথেষ্ট পরিমাণে বৃক্ষরোপণ,

- স্থান পরিবর্তনশীল কৃষিকাজ বা ঝুমচাষ রোধ,

- পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ,

- বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজ প্রভৃতি উদ্যোগগুলি ঠিকমতো পালন করা গেলে মৃত্তিকার উপযুক্ত সংরক্ষণ সম্ভব হবে।

অবৈজ্ঞানিক খনন, ভূমিধস, বৃক্ষচ্ছেদন কীভাবে মাটি ক্ষয় করে? মৃত্তিকাক্ষয়ের অপ্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলি কী কী?

অবৈজ্ঞানিক খনন – ভূগর্ভ থেকে খনিজসম্পদ সংগ্রহের জন্য অবৈজ্ঞানিকভাবে খনি খনন করা হচ্ছে। রাস্তাঘাট ও বাঁধ অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মাণ করলে দ্রুত মাটি ক্ষয় হয়। মাটি থেকে খনিজদ্রব্য সংগ্রহের পর ওই খনিগুলি ঠিকমতো ভরাট না করলে ভূমিক্ষয় দ্রুততর হয় এমনকি ধস পর্যন্ত নামতে পারে।

ভূমিধস – পার্বত্য অঞ্চলে সড়ক, রেলপথ নির্মাণ, জলাধার নির্মাণ, পর্বতের গায়ে অবৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিকাজ করলে নবীন পার্বত্যঢালে ভূমিভাগে ধস নামে। এই ভূমিধস মাটি ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত বর্ষা, ভূমিকম্প, অবৈজ্ঞানিক নির্মাণকার্য এই ভূমিধসকে আরও ত্বরান্বিত করে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নুড়ি, পাথর, মাটি, বালি নীচের দিকে নেমে আসে।

বৃক্ষচ্ছেদন – গাছের শিকড় মাটির কণাগুলিকে দৃঢ়সংঘবদ্ধভাবে ধরে রাখে। অতিরিক্ত গাছ কেটে ফেলার জন্য মাটির কণাগুলি আলগা হয়ে যায়। ফলে মাটি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অপসারিত হয়।

ভারতের বিভিন্ন অংশে নদী উপত্যকার পলিমাটি কী কী নামে পরিচিত?

ভারতের বিভিন্ন অংশে নদী উপত্যকার পলিমাটি বিভিন্ন নামে পরিচিত –

| পলিমাটির নাম | ভৌগোলিক অবস্থান |

| খাদার ও ভাঙ্গর | উচ্চ গঙ্গা সমভূমির নবীন পলিমাটির নাম খাদার ও প্রাচীন পলিমাটির নাম ভাঙ্গর। |

| বেট | পাঞ্জাব বা শতদ্রু সমভূমি। |

| বস্তুর বা ঘুটিং | উত্তর-পশ্চিম ভারতের চুনমিশ্রিত প্রাচীন পলি। |

| রে বা উষর বা কালার | উত্তর রাজস্থানের শুষ্ক অঞ্চলের নুন ও ক্ষারধর্মী পলিমাটি। |

| তরাই | শিবালিক পর্বতের পাদদেশের জলাভূমিপূর্ণ সমতল অঞ্চলের পলিমাটি। |

| কারেওয়া | কাশ্মীর উপত্যকার হিমবাহ বাহিত পলিমাটি। |

| লোয়েস | রাজস্থানের লুনি অববাহিকার বালি দিয়ে গঠিত পলিমাটি। |

ভারতের মৃত্তিকা ক্ষয় প্রভাবিত অঞ্চলগুলির বিবরণ দাও।

ভারতে মৃত্তিকা ক্ষয়ের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ, পশুচারণ, স্থানান্তরকৃষি পদ্ধতি, মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি কারণে মাটির ক্ষয় ঘটে চলেছে।

- হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে, পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পার্বত্য অঞ্চলে, জলপ্রবাহের দ্বারা ক্ষয়ের পরিমাণ বেশি।

- রাজস্থান, গুজরাত রাজ্যে বায়ুপ্রবাহ দ্বারা মাটি ক্ষয়ের পরিমাণ বেশি।

- হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে অত্যধিক পশুচারণের ফলে মাটি ক্ষয়ের পরিমাণ বাড়ছে।

- রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে অতিরিক্ত বৃক্ষচ্ছেদনের ফলেও মাটির ক্ষয় বাড়ছে।

- উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, দার্জিলিং, সিকিম-সহ সামগ্রিকভাবে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিধসের কারণে বিপুল পরিমাণ মাটি ক্ষয় ঘটে।

- উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে ও ওডিশা রাজ্যে স্থানান্তর কৃষি পদ্ধতি মৃত্তিকা ক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে।

মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধে বৃক্ষরোপণ, ধাপচাষ, এবং গালিচাষ কতখানি কার্যকরী?

অথবা, মৃত্তিকা সংস্করণের তিনটি পদ্ধতি লেখো।

মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ করতে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ –

বৃক্ষরোপণ – উদ্ভিদের শিকড় যেমন মাটিকে ধরে রাখে তেমনি সে মাটির ওপর ছাতার মতো আচ্ছাদন তৈরি করে। তাই বৃষ্টির জল সরাসরি মাটির ওপর পড়ে না। বৃষ্টির জল গাছের ওপর পড়ে তারপর মাটিতে যায়। এতে মাটি ক্ষয়ের পরিমাণ কম হয়। তাই স্থানীয় জলবায়ু অনুযায়ী ফাঁকা জায়গায় গাছপালা লাগানো উচিত।

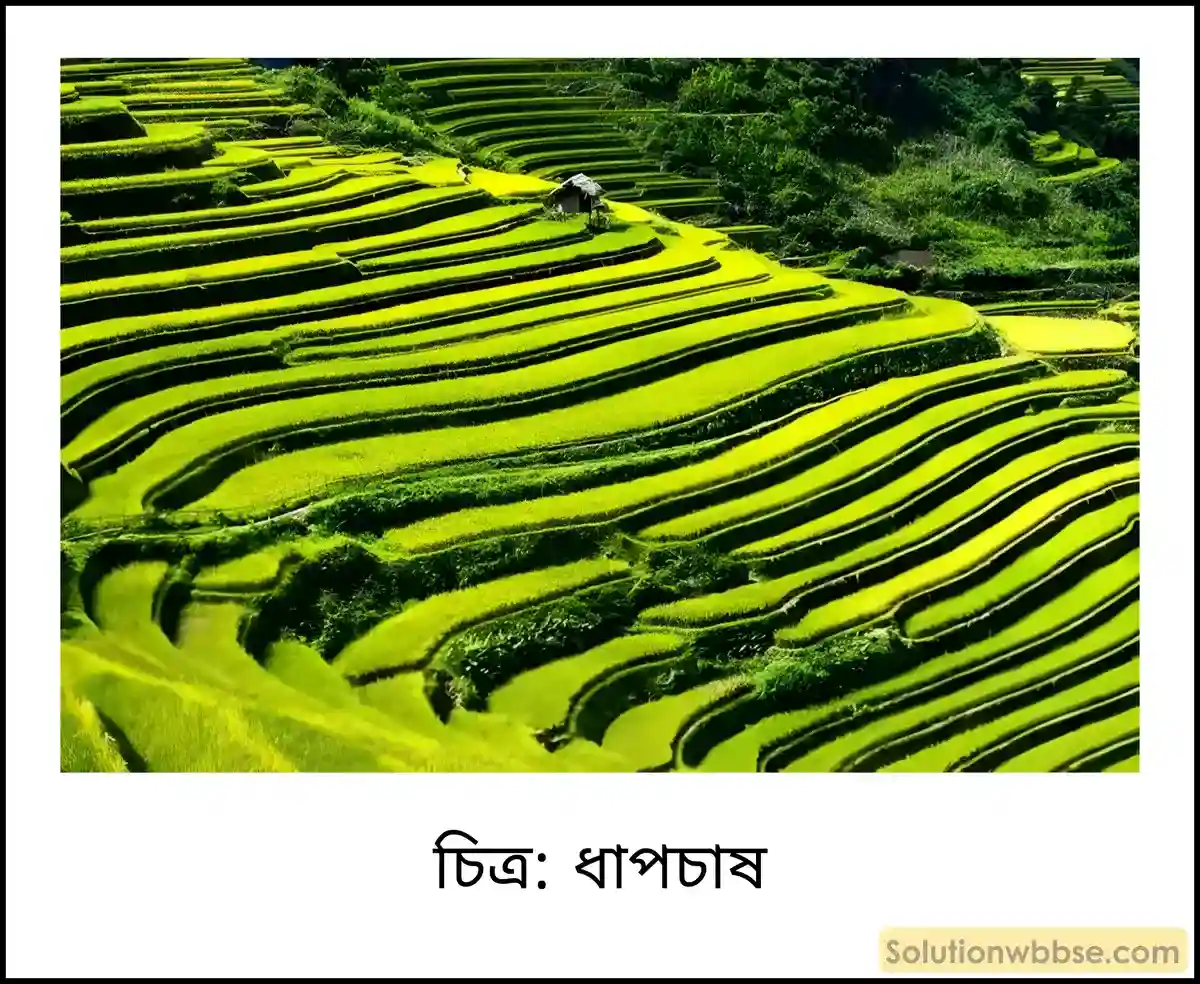

ধাপচাষ – মাটি সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল ধাপচাষ। পাহাড়ি বা ঢালু জমিতে ঢাল অনুযায়ী সিঁড়ি বা ধাপ সৃষ্টি করলে ঢালের কৌণিক মান হ্রাস পায়। ধাপ তৈরি করলে সেখানে জলের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ধাপচাষ পাহাড়ি অঞ্চলের ভূমিক্ষয়কে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে।

গালিচাষ – যেখানে ভূমিভাগ নরম মাটি দিয়ে গঠিত সেখানে খুব বৃষ্টি হলে গালি ক্ষয় হয়। নালীক্ষয় অঞ্চলে খাতের মধ্যে চারাগাছ বা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এমন উদ্ভিদ রোপণ করে মাটিক্ষয় রোধ করা যায়।

প্রবহমান জলধারা কীভাবে ভূমিক্ষয় করে?

প্রবহমান জলধারা ভূমিক্ষয়ের মূল কারণ। প্রবহমান জলধারা নানাভাবে মাটিকে ক্ষয় করে –

- স্তর ক্ষয় – একটানা ভারী বৃষ্টি চলার সময় বৃষ্টির জলের সঙ্গে স্তরে স্তরে মাটির অপসারণকে মৃত্তিকার স্তর ক্ষয় বলে।

- নালী ক্ষয় – ঢালযুক্ত অঞ্চলে বৃষ্টির জলধারা মাটিতে সরু, লম্বা, অগভীর গর্ত বা নালী সৃষ্টি করে প্রবাহিত হয়। এই জাতীয় ক্ষয়কে নালী ক্ষয় বলে।

- খাত ক্ষয় – নালী ক্ষয় দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে নালীগুলি চওড়া ও গভীর হয় অর্থাৎ নালীগুলির আকার বৃদ্ধি পায়। এইপ্রকার ক্ষয়কে খাত ক্ষয় বা গালি ক্ষয় বলে।

- র্যাভাইন ক্ষয় – যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাতের পার্শ্বদেশ বা পাড় খুব খাড়া তাদের র্যাভাইন বলে। মেদিনীপুরের গড়বেতা অঞ্চলে এরকম ক্ষয় দেখা যায়।

খাদার ও ভাঙ্গর মৃত্তিকার মধ্যে দুটি পার্থক্য নির্দেশ করো।

খাদার ও ভাঙ্গরের মধ্যে পার্থক্যগুলি হল –

| বিষয় | খাদার | ভাঙ্গর |

| অবস্থান | নদীর উভয় তীরের নতুন প্লাবনভূমিতে অর্থাৎ নদীর কাছাকাছি অঞ্চলে খাদার পলি দেখা যায়। | নদী থেকে কিছু দূরে পুরোনো প্লাবনভূমিতে এই মাটি দেখা যায়। |

| উর্বরতা | প্রতি বছর নতুন পলি সঞ্চিত হয় বলে খাদার খুব উর্বর হয়। | প্রতি বছর নতুন পলির সংযোজন না ঘটার ফলে এই পলির উর্বরতা তুলনামূলকভাবে কম হয়। |

লোহিত মাটি ও ল্যাটেরাইট মাটির পার্থক্য লেখো।

লোহিত মাটি ও ল্যাটেরাইট মাটির মধ্যে পার্থক্যগুলি হল –

| বিষয় | লোহিত মাটি | ল্যাটেরাইট মাটি |

| সৃষ্টি | প্রাচীন গ্র্যানাইট ও নিস শিলার আবহবিকার থেকে লোহিত মাটির সৃষ্টি হয়। | লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড জমাট বেঁধে ল্যাটেরাইট মাটির সৃষ্টি হয়। |

| অবস্থান | দাক্ষিণাত্য মালভূমির অন্তর্গত তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র রাজ্যের মালভূমি অঞ্চল, ঝাড়খণ্ডের ছোটোনাগপুর মালভূমি, উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ও মেঘালয় মালভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। | পশ্চিমঘাট, নীলগিরি, কার্তামম প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চল, ওডিশার পাহাড়ি অঞ্চল এবং ঝাড়খণ্ডের ছোটোনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। |

| কৃষিফসল | জলসেচের সাহায্যে ধান, গম, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি চাষ হয়। | ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, কফি, কাজুবাদামের চাষ হয়। |

পলিমাটি ও কালোমাটির পার্থক্য লেখো।

পলিমাটি ও কালোমাটির মধ্যে পার্থক্যগুলি হল –

| বিষয় | পলিমাটি | কালোমাটি |

| সৃষ্টি | নদীর পলি, বালি, কাদা, জৈব পদার্থ সঞ্চিত হয়ে পলিমাটির সৃষ্টি হয়। | ব্যাসল্ট শিলার ক্ষয়ের ফলে কালোমাটির সৃষ্টি হয়। |

| রং | এই মাটি ধূসর রঙের হয়। | এই মাটি ঘন কালো রঙের হয়। |

| বণ্টন | ভারতের বিভিন্ন নদীর মধ্য ও নিম্নসমভূমিতে পলিমাটি দেখা যায়। | মহারাষ্ট্র মালভূমি, গুজরাতের বহু স্থানে, মধ্যপ্রদেশের কোথাও কোথাও এই মাটি দেখা যায়। |

| উৎপন্ন ফসল | ধান, গম, আখ, পাট প্রভৃতি। | তুলো, তামাক, মিলেট, গম প্রভৃতি। |

ধাপচাষ ও ফালিচাষের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

ধাপচাষ ও ফলিচাষের মধ্যে পার্থক্যগুলি হল –

| পার্থক্যের বিষয় | ধাপচাষ | ফালিচাষ |

| অর্থ | পাহাড়ের ঢালে ধাপ কেটে কৃষিক্ষেত্র নির্মাণ করে চাষ। | পাহাড়ের ঢালে সমউচ্চতায় সারি সারি ফালি জমি নির্মাণ করে চাষ। |

| জমির প্রকৃতি | পাহাড়ি ঢালের সমান্তরালে সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে কৃষিজমি প্রস্তুত করা হয়। | পাহাড়ি ঢালের আড়াআড়ি একফালি কৃষিজমি প্রস্তুত করা হয়। |

| ভূমিক্ষয় | এখানে ভূমিক্ষয়রোধক শস্য চাষের প্রয়োজন হয় না। | এখানে ভূমিক্ষয়রোধক শস্য (চিনাবাদাম, সয়াবিন) চাষ করা হয়। |

খাদার ও ভাঙ্গরের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করো।

খাদার ও ভাঙ্গরের মধ্যে পার্থক্যগুলি হল –

| ভিত্তি | খাদার | ভাঙ্গর |

| ধারণা | উচ্চ গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলের নদী উপত্যকার নতুন পলি মাটিকে বলে খাদার। | উচ্চ গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলের নদী উপত্যকার প্রাচীন পলি মাটিকে বলে ভাঙ্গর। |

| রং | এটি হালকা বা ধূসর রঙের মাটি। | এটি গাঢ় রঙের মাটি। |

| উর্বরতা | প্রতি বছর নতুন করে পলি জমা হয় বলে এর উর্বরতা বেশি। | নতুন করে পলি সংযোজিত হয় না বলে এই মাটির উর্বরতা কম। |

| জলধারণক্ষমতা | এর জলধারণক্ষমতা বেশি। | এর জলধারণক্ষমতা কম। |

আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোলের পঞ্চম অধ্যায় “ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ” -এর “ভারতের মৃত্তিকা” বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ “ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন