আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোলের ষষ্ঠ অধ্যায় “ভারতের অর্থনৈতিক পরিবেশ” -এর “ভারতের শিল্প” বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ “দীর্ঘধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্পস্থাপনের কারণসমূহ আলোচনা করো।

অথবা, কোনো জায়গায় শিল্প গড়ে তোলার আগে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া উচিত?

শিল্পস্থাপনের কারণসমূহ –

পৃথিবীর সর্বত্র শিল্প গড়ে তোলা যায় না। শিল্পস্থাপনের কারণগুলি হল –

প্রাকৃতিক কারণ –

- কাঁচামাল – কাঁচামালের ওপর নির্ভর করেই শিল্পজাত পণ্য তৈরি হয়। অধিকাংশ শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামালের প্রাপ্তির ওপর শিল্পস্থাপন নির্ভর করে। কাঁচামাল দু-ধরনের হতে পারে। যথা –

- অবিশুদ্ধ কাঁচামাল – যেসব কাঁচামাল শিল্পজাত দ্রব্যে রূপান্তরিত করলে তার ওজন কমে যায় তাকে অবিশুদ্ধ কাঁচামাল বলে। যেমন – আখ থেকে চিনি, লোহার আকরিক থেকে ইস্পাত তৈরির পর তার ওজন কমে। তাই অবিশুদ্ধ কাঁচামালনির্ভর শিল্পকেন্দ্রগুলি কাঁচামালের উৎসের কাছে গড়ে ওঠে।

- বিশুদ্ধ কাঁচামাল – যেসব কাঁচামাল শিল্পজাত দ্রব্যে রূপান্তরিত করলে তার ওজন কমে যায় না তাকে বিশুদ্ধ কাঁচামাল বলে। যেমন – তুলো, পাট। এক টন তুলো বা পাট থেকে 1 টন বস্ত্র বা পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। কাঁচামালের উৎস থেকে দূরবর্তী স্থানেও গড়ে ওঠে।

- জল – শিল্পের প্রয়োজনে প্রচুর জল দরকার হয়। লোহা ও ইস্পাত, বজ্রবয়ন ও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক শিল্পে প্রচুর জলের প্রয়োজন। 1 কিলোওয়াট/ঘণ্টা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য 36400 লিটার জলের প্রয়োজন। সেকারণে পৃথিবীর বেশিরভাগ শিল্পাঞ্চলগুলি কোনো বড়ো হ্রদ, নদী বা খালের পাশে গড়ে উঠেছে। যেমন – হুগলি নদীর তীরে হুগলি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে।

- বিদ্যুৎ – শিল্পে যেসব শক্তিসম্পদ ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে তাপবিদ্যুৎ এবং জলবিদ্যুতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এজন্য ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্প কারখানাগুলি কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভারতের বহু শিল্পকারখানা কয়লাখনি ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

কৃত্রিম কারণ –

- পরিবহণ – শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ সংগ্রহ, শ্রমিকদের যাতায়াত, উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে পাঠানোর জন্য উন্নত ও আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। শিল্পের পরিবহণ ব্যয় যেখানে কম সেখানে শিল্প গড়ে উঠলে তা লাভজনক হয়। যেমন – দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পরিবহণ ব্যবস্থা ভালো নয় বলে তেমন শিল্প গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে, সমতল অঞ্চলে উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার উপস্থিতিতে শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা সহজসাধ্য হয়।

- শ্রমিক – শিল্পস্থাপনের জন্য দক্ষ, আধুনিক ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন, সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। জনবিরল অঞ্চলে একারণে শিল্পস্থাপন করা যায় না। যেমন – অস্ট্রেলিয়ায় শিল্পস্থাপনের অনুকূল পরিবেশ থাকলেও শ্রমিকের অভাবে সেখানে শিল্পের তেমন বিকাশ ঘটেনি। আবার পূর্ব ভারতের হুগলি শিল্পাঞ্চলে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায় বলে সেখানে শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

- বাজার – শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার না থাকলে শিল্প গড়ে তোলা লাভজনক হয় না। জনবহুল অঞ্চলে মানুষের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বেশি হয় বলে সেখানে বাজার সৃষ্টি হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ভারতের থেকে কম হলেও তাদের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বেশি বলে ওইসব দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার ভারতের তুলনায় বহুগুণ উৎকৃষ্ট।

- মূলধন – শিল্প গড়ে তুলতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। শিল্পের প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা, কারখানা স্থাপন, কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি, শক্তিসম্পদের জোগান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক মূলধনের প্রয়োজন হয়। ভারতের মহারাষ্ট্রে বয়ন শিল্পের উন্নতির অন্যতম কারণ পারসি ধনী ব্যবসায়ীদের মূলধন বিনিয়োগ।

ভারতের যে-কোনো দুটি বৃহদায়তন লোহা ও ইস্পাত কারখানার অবস্থানগত সুবিধা আলোচনা করো।

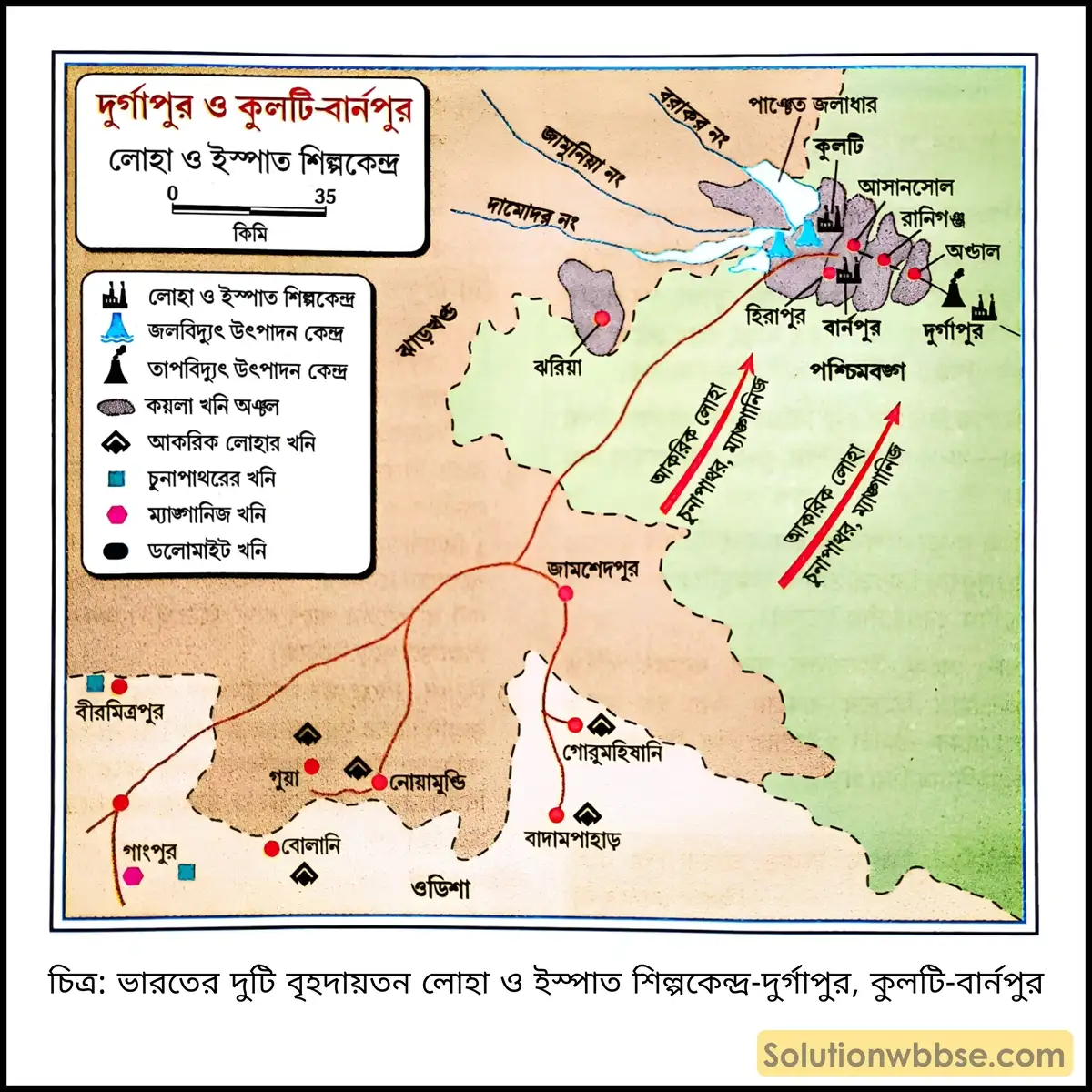

ভারতের দুটি বৃহদায়তন লোহা ও ইস্পাত কারখানা হল –

- ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল প্লান্ট (কুলটি-বার্নপুর) এবং

- দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট (দুর্গাপুর)।

নিম্নে এই কারখানা দুটির অবস্থানগত সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করা হল –

ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল প্লান্ট (কুলটি-বার্নপুর) –

অবস্থান –

বর্ধমান জেলায় দামোদর নদের ধারে পূর্ব রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত এই কারখানাটি। এই কারখানার একটি অংশ কুলটিতে এবং অপর একটি অংশ নিকটবর্তী বার্নপুরে অবস্থিত।

স্থাপনকাল –

ব্যক্তিগত উদ্যোগে কুলটির কারখানাটি 1870 সালে এবং বার্নপুরের কারখানাটি 1919 সালে স্থাপিত হয়। 1973 সাল থেকে এই দুটি কারখানা ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে।

লোহা ও ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠার অবস্থানগত সুবিধা বা কারণ –

কাঁচামালের সুবিধা – নীচের সারণিতে শিল্পকেন্দ্রটির জন্য বা প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলির প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হল –

| কাঁচামাল | প্রাপ্তিস্থান |

| কয়লা | রানিগঞ্জ (পশ্চিমবঙ্গ) ও ঝরিয়া (ঝাড়খণ্ড) |

| আকরিক লোহা | গুয়া, নোয়ামুণ্ডি (ঝাড়খণ্ড); বোলানি, গোরুমহিষানি, বাদামপাহাড় (ওডিশা) |

| চুনাপাথর | গাংপুর ও বীরমিত্রপুর (ওডিশা) |

| ডলোমাইট | গাংপুর (ওডিশা) |

| ম্যাঙ্গানিজ | গাংপুর (ওডিশা) |

- জলের সহজলভ্যতা – দামোদর এবং বরাকর নদীর জল এই শিল্পে প্রয়োজনীয় জলের চাহিদাপূরণ করে।

- তাপসহনক্ষম ইট – রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের তাপসহনক্ষম ইট এই লোহা ও ইস্পাত কারখানার চাহিদা মেটায়।

- বিদ্যুৎকেন্দ্রের অবস্থান – দুর্গাপুর, ওয়ারিয়া, দিশেরগড় ও মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এই শিল্পকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তির জোগান দেয়।

- সুলভ শ্রমিক – বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সুলভ এবং দক্ষ শ্রমিক শ্রমশক্তির চাহিদাপূরণ করে।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – NH-2 এবং পূর্ব রেলপথের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পরিবহণ ও পণ্যদ্রব্য রপ্তানিতে সুবিধা হয়।

- বন্দরের অনুকূল অবস্থান – 230 কিমির মধ্যে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর অবস্থিত হওয়ায় প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানিতে সুবিধা হয়।

- ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও উন্নত বাজার – ভারতবর্ষ ও বিশ্ব জুড়ে ইস্পাতের চাহিদা বৃদ্ধি এই শিল্পকেন্দ্রের উন্নতির সহায়ক হয়েছে।

দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট (দুর্গাপুর) –

অবস্থান –

দুর্গাপুরে দামোদর নদের তীরে রানিগঞ্জ কয়লাখনির পূর্ব সীমায় পূর্ব রেলপথের পাশে দুর্গাপুর স্টিল প্লান্টটি অবস্থিত।

স্থাপনকাল –

ভারত সরকারের উদ্যোগে 1956 সালে এই কারখানাটি স্থাপনের কাজ শুরু হলেও 1962 সালে উৎপাদন শুরু হয়।

লোহা ও ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠার অবস্থানগত সুবিধা বা কারণ –

কাঁচামালের সুবিধা – নীচের সারণিতে শিল্পকেন্দ্রটির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলির প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হল –

| কাঁচামাল | প্রাপ্তিস্থান |

| কয়লা | রানিগঞ্জ (পশ্চিমবঙ্গ) ও ঝরিয়া (ঝাড়খণ্ড) |

| আকরিক লোহা | গোরুমহিষানি ও বাদামপাহাড় (ওডিশা); গুয়া ও নোয়ামুণ্ডি (ঝাড়খণ্ড) |

| চুনাপাথর | বীরমিত্রপুর ও গাংপুর (ওডিশা) |

| ম্যাঙ্গানিজ | গাংপুর (ওডিশা) |

- জলের সহজলভ্যতা – শিল্পের প্রয়োজনীয় জল দামোদর নদ থেকে পাওয়া যায়।

- বিদ্যুৎকেন্দ্রের অবস্থান – দুর্গাপুর ও ওয়ারিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা মেটায়।

- সুলভ শ্রমিক – বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সুলভ এবং দক্ষ শ্রমিক শ্রমশক্তির চাহিদা মেটায়।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – NH-2 এবং পূর্ব রেলপথের মাধ্যমে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় কাঁচামাল আনয়ন ও পণ্যদ্রব্য রপ্তানিতে সুবিধা হয়।

- বন্দরের অনুকূল অবস্থান – 160 কিমি -এর মধ্যে কলকাতা বন্দর ও 250 কিমির মধ্যে হলদিয়া বন্দর অবস্থিত হওয়ায় প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানিতে সুবিধা হয়।

- ক্রমবর্ধমান চাহিদা – ভারতবর্ষ (পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অংশে ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশ) ও বিশ্বজুড়ে ইস্পাতের চাহিদা বৃদ্ধি এই শিল্পকেন্দ্রের উন্নতির সহায়ক হয়েছে।

ভারতে একটি সরকারি ও একটি বেসরকারি উদ্যোগে গঠিত লোহা ও ইস্পাত কারখানার অবস্থানগত সুবিধা আলোচনা করো।

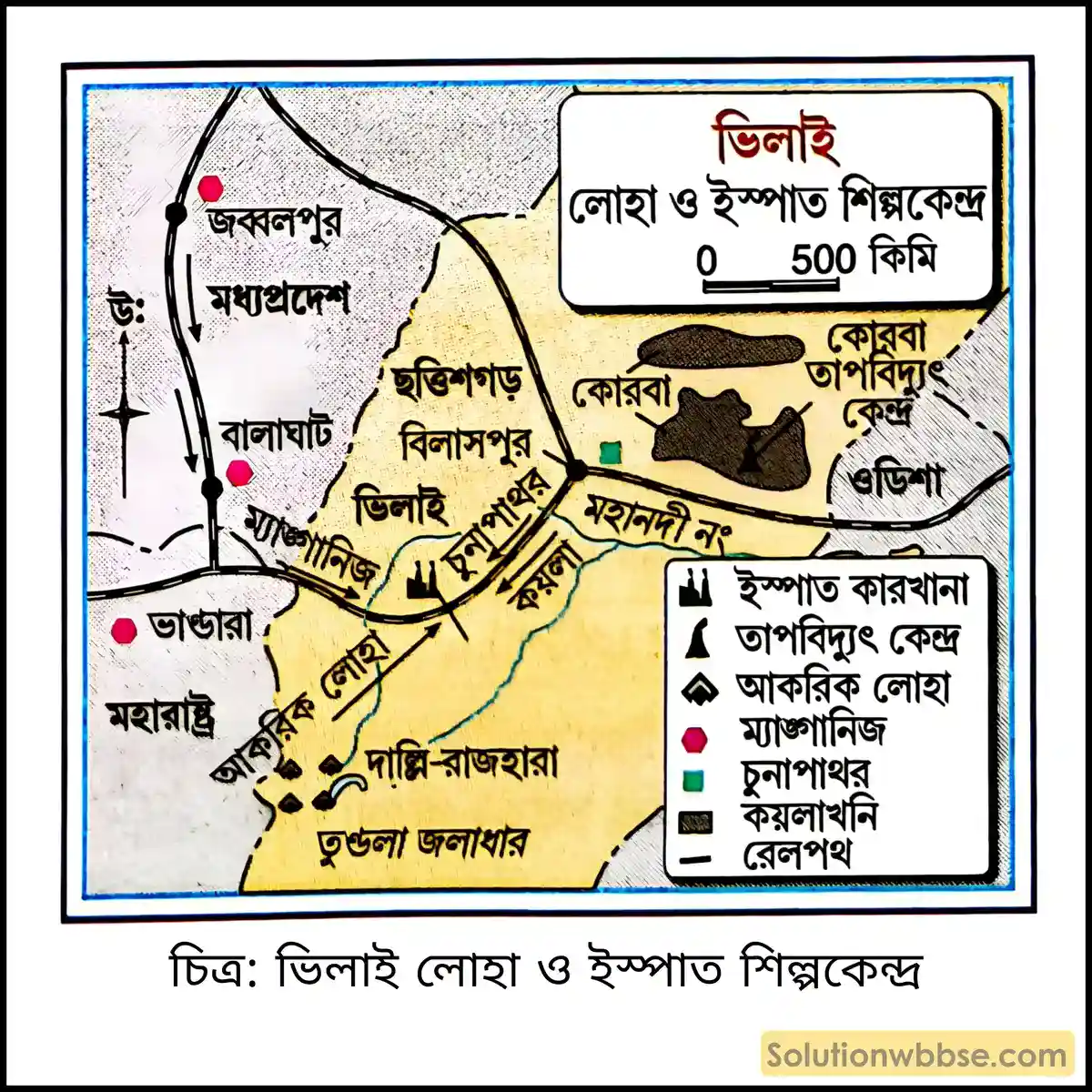

সরকারি উদ্যোগে গঠিত একটি লোহা ও ইস্পাত কারখানা – ডিলাই স্টিল প্লান্ট –

অবস্থান –

ভিলাই স্টিল প্লান্ট ভারতের বৃহত্তম লোহা ও ইস্পাত কারখানা যেটি ছত্তিশগড়ের দুর্গ জেলার ভিলাইতে অবস্থিত।

স্থাপনকাল –

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় এবং ভারত সরকারের উদ্যোগে 1956 সালে এই কারখানাটি স্থাপিত হয় এবং 1959 সালে এখানে উৎপাদন শুরু হয়।

লোহা ও ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণ –

কাঁচামালের সুবিধা – নীচের সারণিতে শিল্পকেন্দ্রটির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলির প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হল –

| কাঁচামাল | প্রাপ্তিস্থান |

| কয়লা | কোরবা (ছত্তিশগড়); ঝরিয়া (ঝাড়খণ্ড) |

| আকরিক লোহা | দাল্লি-রাজহারা (ছত্তিশগড়) |

| চুনাপাথর | নন্দিনী ও বিলাসপুর (ছত্তিশগড়) |

| ডলোমাইট | হিরি ও বড়োদুয়ার (ছত্তিশগড়) |

| ম্যাঙ্গানিজ | বালাঘাট (মধ্যপ্রদেশ); ভাণ্ডারা (মহারাষ্ট্র) |

- জলের সহজলভ্যতা – তেণ্ডুলা জলাধার শিল্পকেন্দ্রটির প্রয়োজনীয় জলের চাহিদাপূরণ করে।

- বিদ্যুৎকেন্দ্রের অবস্থান – কোরবা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং নিজস্ব তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এই শিল্পকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা মেটায়।

- সুলভ শ্রমিক – স্থানীয় সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক, শ্রমশক্তির চাহিদা মেটায়। কারণ এই অঞ্চল কৃষিতে অনুন্নত বলে জীবিকার মাধ্যম হিসেবে অনেকেই শিল্পশ্রমিকের কাজ করে।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মাধ্যমে কলকাতা, মুম্বাই এবং 6নং জাতীয় সড়কের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় সুবিধা হয়।

- বন্দরের অনুকূল অবস্থান – মাত্র 570 কিমি দূরে বিশাখাপত্তনম বন্দর অবস্থিত হওয়ায় পণ্যদ্রব্য রপ্তানিতে ও কাঁচামাল আমদানিতে বিশেষ সুবিধা হয়।

- উন্নত বাজার ও চাহিদা – মধ্য ও পশ্চিম ভারতের বাজার বিশেষত পশ্চিম ভারতে ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশ এই শিল্পকেন্দ্রের উন্নতির সহায়ক হয়েছে।

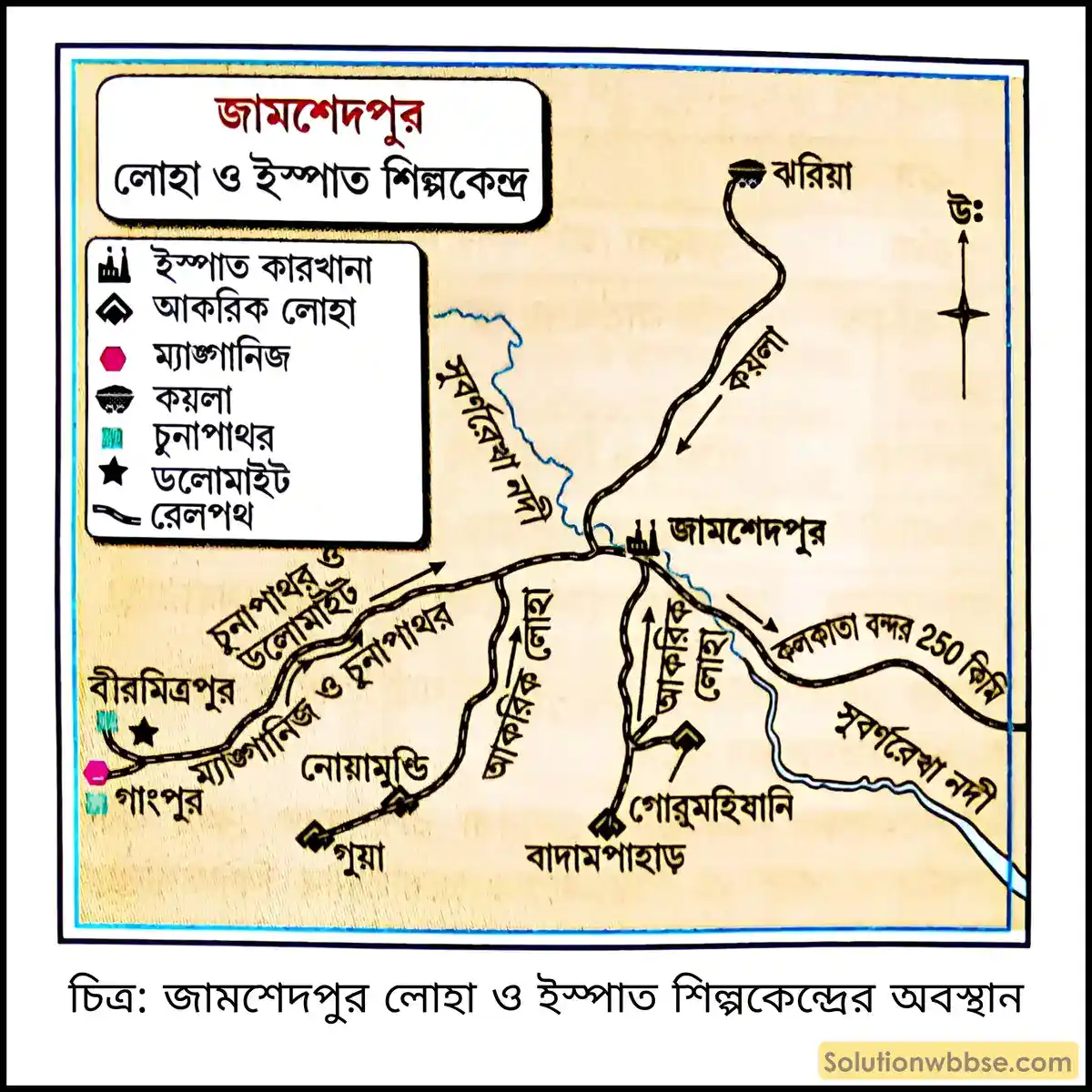

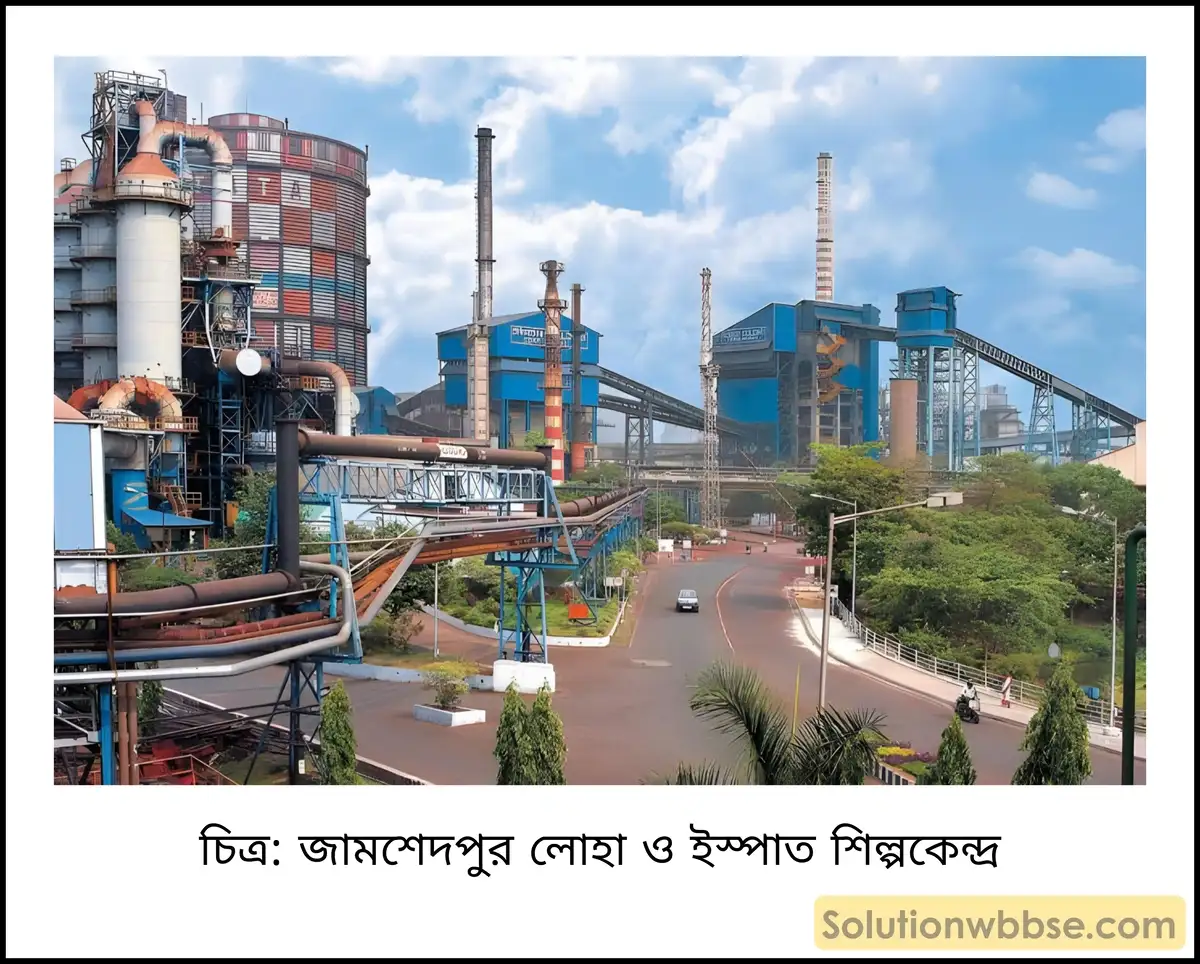

বেসরকারি উদ্যোগে গঠিত একটি লোহা ও ইস্পাত কারখানা-আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি – (TISCO) –

অবস্থান –

ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ওপর সুবর্ণরেখা এবং খরকাই নদীর মিলনস্থলে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি – TISCO কারখানাটি গড়ে উঠেছে। ভারতে বেসরকারি ক্ষেত্রে গঠিত লোহা ও ইস্পাত কারখানাগুলির মধ্যে এই কারখানাটি বৃহত্তম।

স্থাপনকাল –

জামশেদজি টাটা পরিকল্পিত এই কারখানাটি 1907 সালে জামশেদপুর শহরে স্থাপিত হয়েছিল।

লোহা ও ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণ –

কাঁচামালের সুবিধা – নীচের সারণিতে শিল্পকেন্দ্রটির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলির প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হল –

| কাঁচামাল | প্রাপ্তিস্থান |

| কয়লা | ঝরিয়া (ঝাড়খণ্ড), রানিগঞ্জ (পশ্চিমবঙ্গ) |

| আকরিক লোহা | নোয়ামুণ্ডি, গুয়া (ঝাড়খণ্ড); গোরুমহিষানি, বাদামপাহাড়, বোনাই (ওডিশা) |

| চুনাপাথর | বীরমিত্রপুর, গাংপুর (ওডিশা) |

| ডলোমাইট | সুন্দরগড়, বীরমিত্রপুর (ওডিশা) |

| ম্যাঙ্গানিজ | গাংপুর (ওডিশা) |

- জলের সহজলভ্যতা – শিল্পকেন্দ্রটির প্রয়োজনীয় জল সুবর্ণরেখা ও এর উপনদী খরকাই থেকে সহজেই পাওয়া যায়।

- বিদ্যুৎশক্তি – টাটা কোম্পানির নিজস্ব তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এই শিল্পের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তির চাহিদাপূরণ করে।

- সুলভ শ্রমিক – ঝাড়খণ্ড ও ওডিশার সুলভ এবং দক্ষ শ্রমিক শ্রমশক্তির চাহিদা মেটায়। কারণ এই অঞ্চল কৃষিতে উন্নত নয় বলে জীবিকার মাধ্যম হিসেবে অনেকেই শিল্প শ্রমিকের কাজ করে।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ এবং NH-2, 23, 31, 33 প্রভৃতি জাতীয় সড়কের সঙ্গে এই শিল্পকেন্দ্রের সংযুক্তির ফলে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পরিবহণে যথেষ্ট সুবিধা হয়।

- বন্দরের অনুকূল অবস্থান – কলকাতা বন্দরের (জামশেদপুর থেকে মাত্র 280 কিমি দূরে অবস্থিত) সাহায্যে দূরবর্তী স্থান থেকে কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানির সুবিধা এই শিল্পকেন্দ্রের উন্নতির সহায়ক হয়েছে।

- উন্নত বাজার ও চাহিদা – জামশেদপুর, রাঁচি প্রভৃতি অঞ্চলসহ পূর্ব ভারতে ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকেন্দ্রের বিকাশ এই শিল্পকেন্দ্রের সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

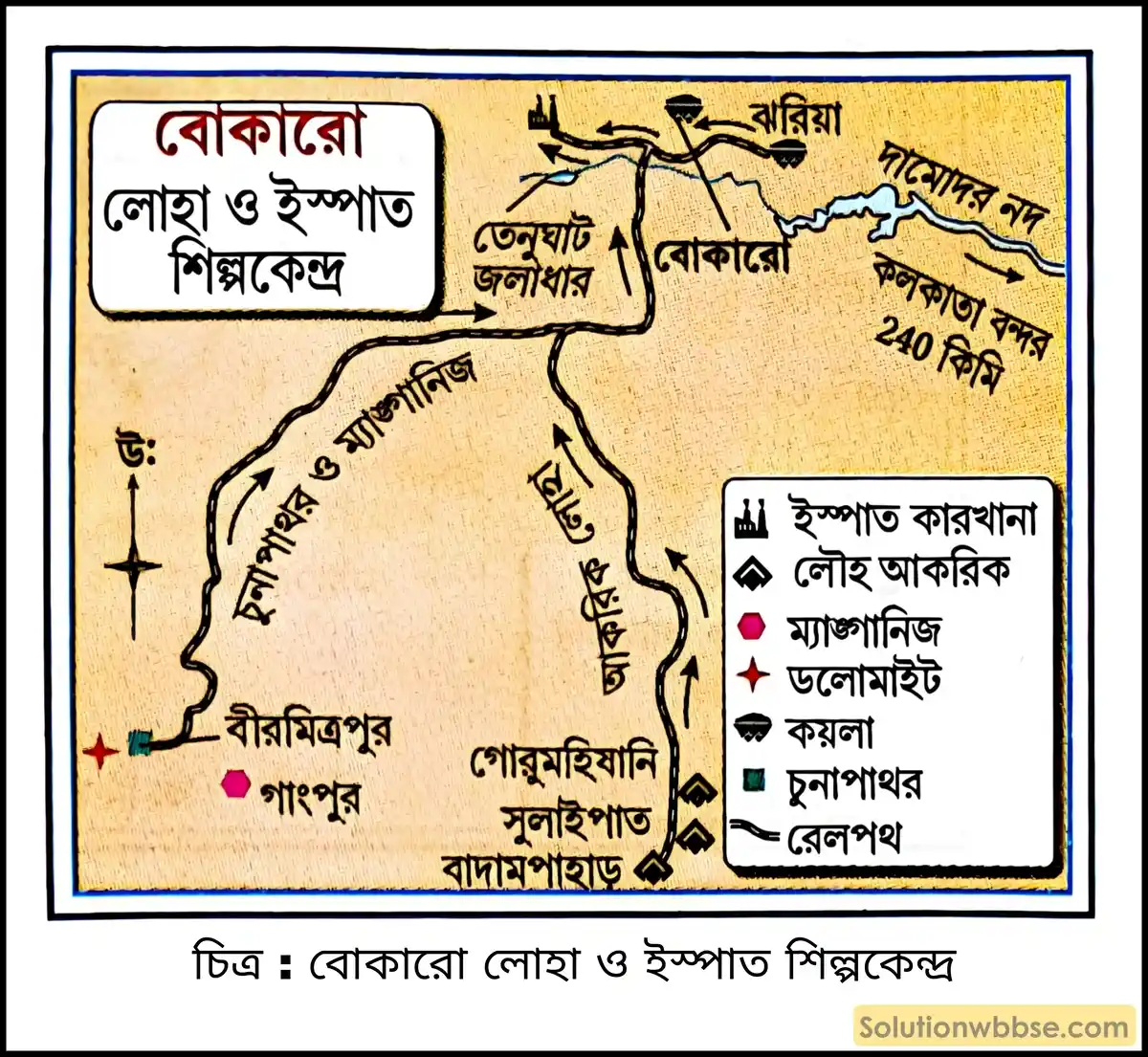

বোকারো স্টিল প্লান্টটি গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণ কী কী?

বোকারো স্টিল প্লান্ট –

অবস্থান –

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় ভারত সরকারের উদ্যোগে ঝাড়খণ্ডের বোকারো কয়লাখনির কাছে বোকারো জেলাতে বোকারো স্টিল প্লান্ট নির্মিত হয়েছে।

স্থাপনকাল –

1964 সালে এই কারখানাটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং 1972 সালে এখানে উৎপাদন শুরু হয়।

লোহা ও ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণ –

কাঁচামালের সুবিধা – নীচের সারণিতে শিল্পকেন্দ্রটির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলির প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হল –

| প্রাপ্তিস্থান | প্রাপ্তিস্থান |

| কয়লা | বোকারো, ঝরিয়া (ঝাড়খণ্ড) |

| আকরিক লোহা | চিরিয়া, গুয়া, মেঘাহাতাবুরু (ঝাড়খণ্ড), কিরিবুরু (ওডিশা) |

| চুনাপাথর | ভবনাথপুর, ডালটনগঞ্জ (ঝাড়খণ্ড) ও বীরমিত্রপুর (ওডিশা) |

| ডলোমাইট | বিলাসপুর (ছত্তিশগড়) |

| ম্যাঙ্গানিজ | গাংপুর (ওডিশা) |

- জলের সহজলভ্যতা – দামোদরের ওপর নির্মিত তেনুঘাট জলাধার থেকে এই শিল্পকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জল সহজেই পাওয়া যায়।

- বিদ্যুৎকেন্দ্রের অবস্থান – বোকারো ও পাত্রাতু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এই শিল্পকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তির চাহিদাপূরণ করে।

- সুলভ শ্রমিক – ঝাড়খণ্ডের সুলভ এবং দক্ষ শ্রমিক এই কেন্দ্রে শ্রমশক্তির চাহিদা মেটায়। কারণ এই অঞ্চল কৃষিতে উন্নত নয় বলে জীবিকার মাধ্যম হিসেবে অনেকেই শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের কাজ করে।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ এবং NH-2, 23, 31, 33 প্রভৃতি একাধিক জাতীয় সড়কের সঙ্গে এই শিল্পকেন্দ্রের সংযুক্তি কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পরিবহণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

- বন্দরের অনুকূল অবস্থান – 320 কিমি -এর মধ্যে কলকাতা বন্দর অবস্থিত হওয়ায় কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানিতে সুবিধা হয়।

- উন্নত বাজার ও চাহিদা – জামশেদপুর, রাঁচি প্রভৃতি অঞ্চলসহ পূর্ব ভারতের ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকেন্দ্রের বিকাশ এই শিল্পকেন্দ্রের সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

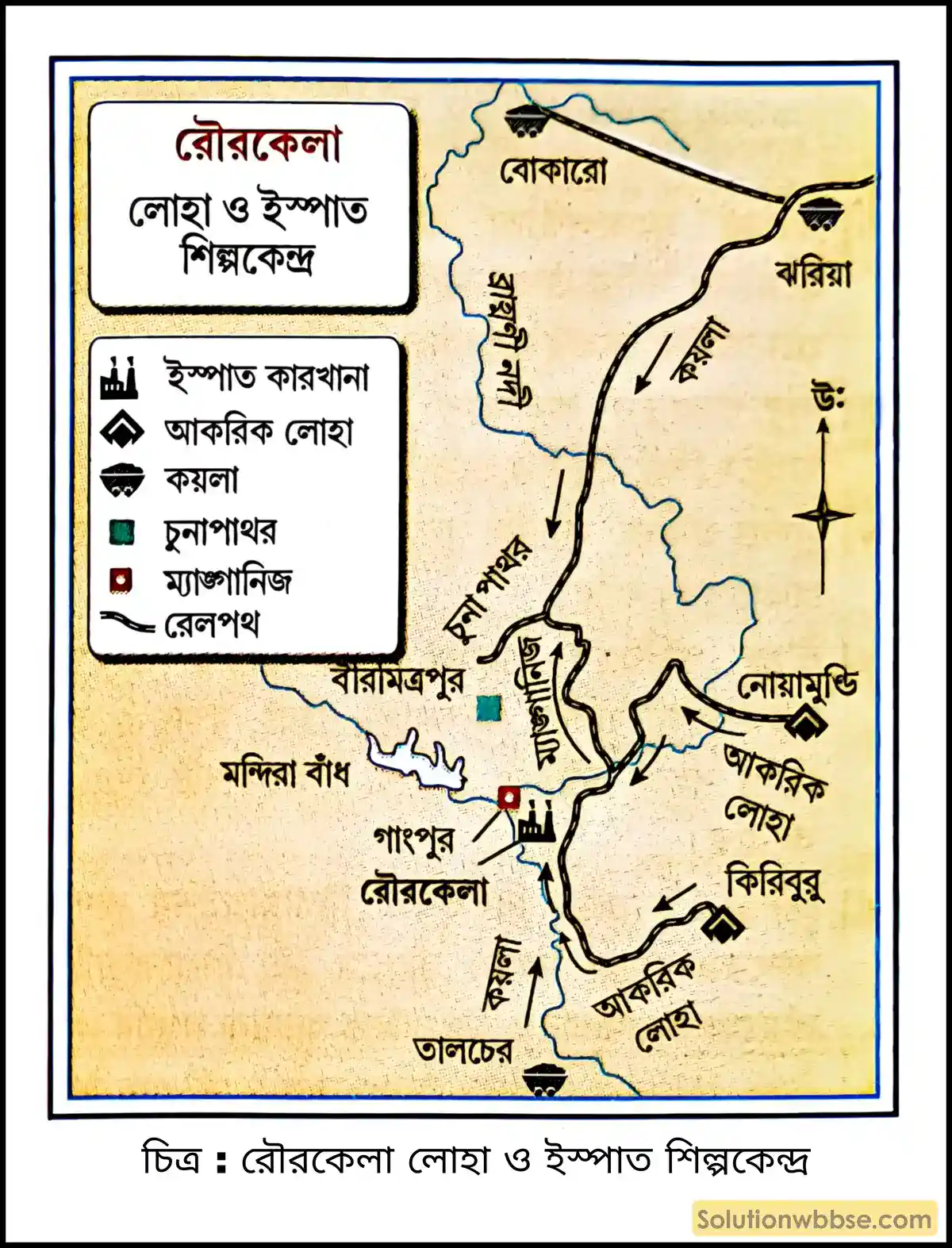

রৌরকেলা এবং বিশাখাপত্তনমে লোহা ও ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠার কারণগুলি আলোচনা করো।

রৌরকেলা লোহা ও ইস্পাত কারখানা –

অবস্থান –

ভারত সরকারের উদ্যোগে এবং জার্মানিরক্রুপস অ্যান্ড ডেমাগ (Krupps and Demag) কোম্পানির সহায়তায় ওডিশার সুন্দরগড় জেলার রৌরকেলায় ব্রাহ্মণী নদীর ঊধর্বপ্রবাহে শঙ্খ নদীর কাছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাশে রৌরকেলা স্টিল প্লান্টটি গড়ে উঠেছে।

স্থাপনকাল –

এই কারখানাটি 1956 সালে স্থাপিত হয় এবং 1959 সালে এখানে উৎপাদনকার্য শুরু হয়।

লোহা ও ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠার কারণ –

কাঁচামালের সুবিধা – নীচের সারণিতে শিল্পকেন্দ্রটির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলির প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হল –

| কাঁচামাল | প্রাপ্তিস্থান |

| কয়লা | ঝরিয়া, বোকারো (ঝাড়খণ্ড); রানিগঞ্জ (পশ্চিমবঙ্গ) |

| আকরিক লোহা | কিরিবুরু, বোলানি, বারসুয়া (ওডিশা); গুয়া ও মেঘাহাতুবুরু (ঝাড়খণ্ড) |

| চুনাপাথর | গাংপুর, বীরমিত্রপুর (ওডিশা); পূর্ণপাণি (ছত্তিশগড়) |

| ডলোমাইট | সম্বলপুর (ওডিশা), বড়োদুয়ার (ছত্তিশগড়) |

| ম্যাঙ্গানিজ | গাংপুর, কালাহাণ্ডি (ওডিশা) |

- জলের সহজলভ্যতা – ব্রাহ্মণী ও শঙ্খ নদী এবং দক্ষিণ কোয়েল ও মন্দিরা জলাধারের জল শিল্পকেন্দ্রটির প্রয়োজনীয় জলের চাহিদা মেটায়।

- বিদ্যুৎকেন্দ্রের অবস্থান – হিরাকুঁদ প্রকল্পের জলবিদ্যুতের মাধ্যমে এই শিল্পকেন্দ্রের বিদ্যুতের চাহিদাপূরণ করা হয়।

- সুলভ শ্রমিক – স্থানীয় সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক শিল্পকেন্দ্রটির প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তির চাহিদা মেটায়। কারণ এই অঞ্চল কৃষিতে অনুন্নত হওয়ায় জীবিকার মাধ্যম হিসেবে অনেকেই শিল্প শ্রমিকের কাজ বেছে নেয়।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ও পূর্ব-উপকূল রেলপথ এবং বিভিন্ন সড়কপথের মাধ্যমে কলকাতা, মুম্বাই ও অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে উন্নত যোগাযোগ এই শিল্পকেন্দ্রটি গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ।

- বন্দরের অনুকূল অবস্থান – প্রায় 400 কিমি দূরে পারাদীপ বন্দর এবং 510 কিমি দূরে কলকাতা বন্দর অবস্থান করায় কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য রপ্তানিতে যথেষ্ট সুবিধা হয়।

- উন্নত বাজার ও চাহিদা – পূর্ব ভারতে ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশ এই শিল্পকেন্দ্রের উন্নতির সহায়ক হয়েছে।

বিশাখাপত্তনম লোহা ও ইস্পাত কারখানা –

অবস্থান –

ভারতের পূর্ব উপকূলে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে এই সরকারি লোহা ও ইস্পাত কারখানাটি অবস্থিত। এটি বিশাখাপত্তনম স্টিল প্লান্ট নামে পরিচিত।

স্থাপনকাল –

এই কারখানাটির নির্মাণের কাজ 1982 সালে শুরু হলেও উৎপাদন শুরু হয় 1990 সালে। এটি হল দাক্ষিণাত্যের প্রথম বৃহদায়তন লোহা ও ইস্পাত কারখানা।

লোহা ও ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠার কারণ –

কাঁচামালের সুবিধা – নীচের সারণিতে শিল্পকেন্দ্রটির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলির প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হল –

| কাঁচামাল | প্রাপ্তিস্থানা |

| কয়লা | সিঙ্গারেনি (তেলেঙ্গানা); তালচের (ওডিশা) |

| আকরিক লোহা | কাডাপ্পা, নেল্লোর, কুর্নুল (অন্ধ্রপ্রদেশ); বায়লাডিলা (ছত্তিশগড়) |

| চুনাপাথর | জ্যাগ্যায়েপেট (অন্ধ্রপ্রদেশ), বদনাপুর ও কাটনি (মধ্যপ্রদেশ) |

| ডলোমাইট | মাধারাম (অন্ধ্রপ্রদেশ); বীরমিত্রপুর (ওডিশা); বিলাসপুর (ছত্তিশগড়) |

| ম্যাঙ্গানিজ | চিপুরুপল্লি, কোঠাভালাসা (অন্ধ্রপ্রদেশ) |

- জলের সহজলভ্যতা – অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলার ইয়েলেরু নদীর ওপর নির্মিত জলাধার থেকে এই শিল্পকেন্দ্রটির প্রয়োজনীয় জলের সরবরাহ করা হয়।

- বিদ্যুৎকেন্দ্রের অবস্থান – রামাগুণ্ডাম কেন্দ্রের তাপবিদ্যুৎ -এর মাধ্যমে শিল্পকেন্দ্রটির প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের চাহিদাপূরণ করা হয়।

- সুলভ শ্রমিক – স্থানীয় সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তির চাহিদাপূরণ করে।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – ইস্ট কোস্ট রেলপথ ও বিভিন্ন সড়কপথের মাধ্যমে কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই ও অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সহজ পরিবহণ ব্যবস্থা শিল্পকেন্দ্রটি গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

- বন্দরের নৈকট্য – নিকটবর্তী বিশাখাপত্তনম বন্দর ও পারাদীপ বন্দরের (550 কিমি) মাধ্যমে এই শিল্পকেন্দ্রটির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করা হয়।

- উন্নত বাজার ও চাহিদা – অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওডিশায় ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নতি এই শিল্পকেন্দ্রের বিকাশের সহায়ক হয়েছে।

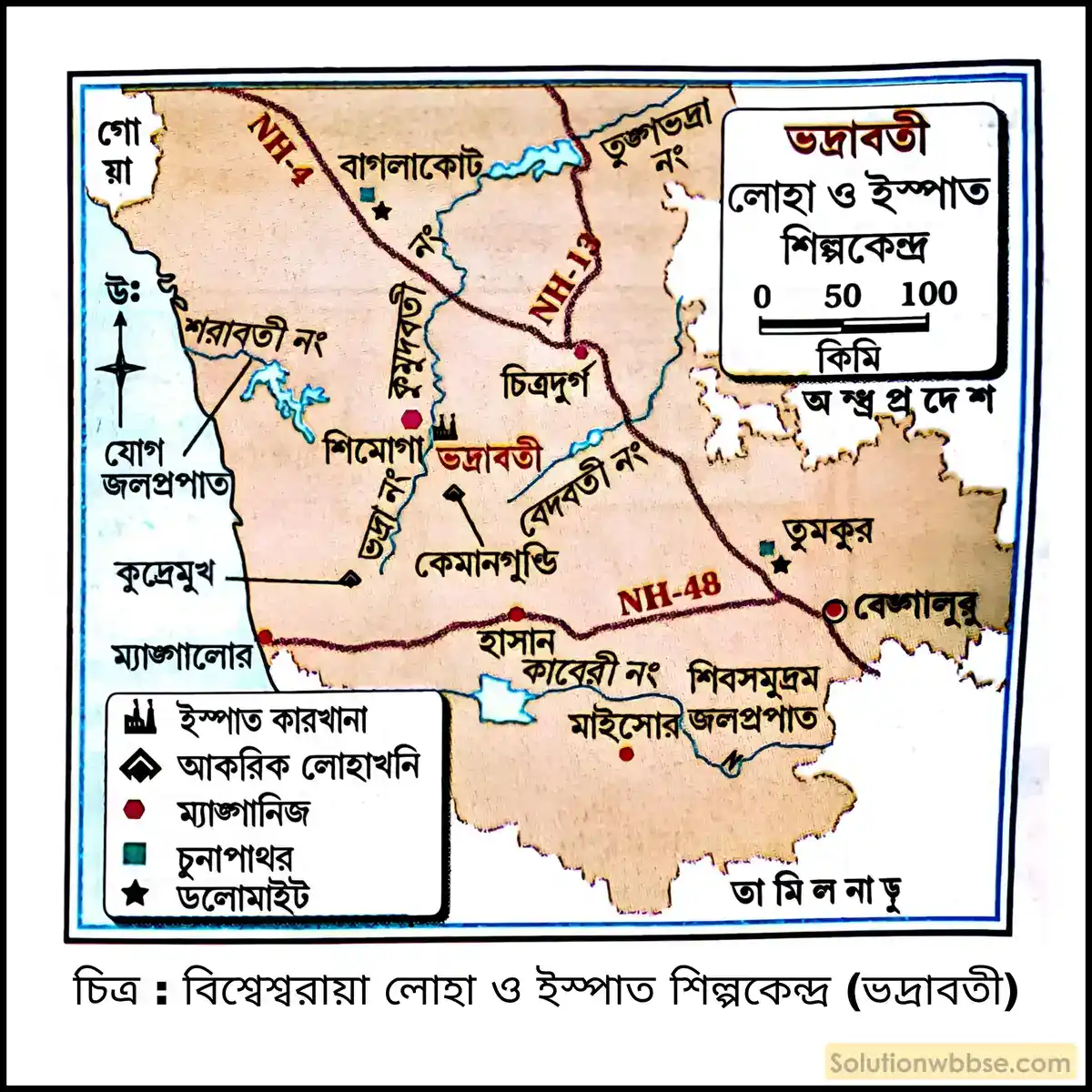

বিশ্বেশ্বরায়া আয়রন অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড বা ভদ্রাবতী ইস্পাতকেন্দ্রের অবস্থানগত সুবিধা আলোচনা করো।

বিশ্বেশ্বরায়া আয়রন অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড বা ভদ্রাবতী ইস্পাতকেন্দ্র –

অবস্থান –

কর্ণাটক রাজ্যের উত্তরাংশে ভদ্রা নদীর তীরে ভদ্রাবতীতে এই কারখানাটি অবস্থিত। এখানে বিশেষ ধরনের ইস্পাত উৎপাদন করা হয়।

স্থাপনকাল –

1918 সালে এই কারখানাটি নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং এখানে উৎপাদনকার্য শুরু হয় 1923 সালে। 1962 সালে ভারত সরকার ও কর্ণাটক সরকার এই কারখানাটি অধিগ্রহণ করে এবং এরপর এই কেন্দ্রটির নাম হয় বিশ্বেশ্বরায়া আয়রন অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড (VISL)।

লোহা ও ইস্পাত কেন্দ্র গড়ে ওঠার অবস্থানগত সুবিধা –

কাঁচামালের সহজলভ্যতা – নীচের সারণিতে শিল্পকেন্দ্রটির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলির প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হল –

| কাঁচামাল | প্রাপ্তিস্থান |

| আকরিক লোহা | কেমানগুণ্ডি, বাবাবুদান পাহাড় (কর্ণাটক) |

| ডলোমাইট | ভাণ্ডিগুড্ডা (কর্ণাটক) |

| চুনাপাথর | ভাণ্ডিগুড্ডা (কর্ণাটক) |

| ম্যাঙ্গানিজ | শিমোগা ও চিত্রদুর্গ অঞ্চল (কর্ণাটক) |

- জলের সহজলভ্যতা – ভদ্রা নদী এই শিল্পকেন্দ্রটির প্রয়োজনীয় জলের চাহিদা মেটায়।

- নিকটবর্তী বিদ্যুৎকেন্দ্র – যোগ জলপ্রপাতের ওপর নির্মিত মহাত্মা গান্ধি ও শরাবতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎশক্তি এই শিল্পকেন্দ্রটির বিদ্যুতের চাহিদাপূরণ করে।

- সুলভ শ্রমিক – কর্ণাটকের দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক এই শিল্পকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তির চাহিদাপূরণ করে।

- বন্দরের নৈকট্য – এই শিল্পকেন্দ্রের নিকটবর্তী ম্যাঙ্গালোর (210 কিমি) ও মারমাগাও (400 কিমি) বন্দরের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করা হয়।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – দক্ষিণ ও দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ এবং উন্নত সড়ক সংযোগ এই শিল্পকেন্দ্রের উন্নতির সহায়ক হয়েছে।

- উন্নত বাজার ও চাহিদা – পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকেন্দ্রসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই শিল্পকেন্দ্রটিতে উৎপন্ন বিশেষ ধরনের ইস্পাতের চাহিদা শিল্পকেন্দ্রটির সমৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে লোহা ও ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণগুলি কী?

পশ্চিমবঙ্গে লোহা ও ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণসমূহ –

পশ্চিমবঙ্গে দুটি বৃহদায়তন লোহা ও ইস্পাত কারখানা আছে – একটি দুর্গাপুরে দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট এবং অপরটি কুলটি-বার্নপুরে ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি। এই দুটি বৃহদায়তন লোহা ও ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণগুলি হল –

কাঁচামালের সহজলভ্যতা – নীচের সারণিতে শিল্পকেন্দ্রগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলির প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হল –

| কাঁচামাল | প্রাপ্তিস্থান |

| কয়লা | রানিগঞ্জ, অণ্ডাল, মেজিয়া, দিশেরগড় (পশ্চিমবঙ্গ); ঝরিয়া (ঝাড়খণ্ড) |

| আকরিক লোহা | গুয়া ও নোয়ামুণ্ডি (ঝাড়খণ্ড); গোরুমহিষানি, বাদামপাহাড় ও বোলানি (ওডিশা) |

| চুনাপাথর | বীরমিত্রপুর (ওডিশা) |

| ডলোমাইট | গাংপুর (ওডিশা) |

| ম্যাঙ্গানিজ | গাংপুর (ওডিশা) |

- জলের সহজলভ্যতা – শিল্পকেন্দ্রগুলির প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত জল দামোদর নদ ও তার উপনদী বরাকর থেকে পাওয়া যায়।

- বিদ্যুৎ পাওয়ার সুবিধা – দুর্গাপুর, ওয়ারিয়া, মেজিয়া ও দিশেরগড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এখানে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবিধা আছে।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – পূর্ব রেলপথ, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নৌ-বহনযোগ্য খালের মাধ্যমে এই শিল্পকেন্দ্রগুলি হুগলি শিল্পাঞ্চলের বিশাল বাজার ও কলকাতা বন্দরের সঙ্গে যুক্ত। ফলে কাঁচামাল আমদানি এবং ফলে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত ও রপ্তানি করা বিশেষ সুবিধাজনক।

- সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য – ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় এখানে পর্যাপ্ত সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়।

পূর্ব ও মধ্য ভারতে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ কী?

পূর্ব ও মধ্য ভারতে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ –

ভারতের লোহা ও ইস্পাত কারখানা অধিকাংশ গড়ে উঠেছে পূর্ব ও মধ্য ভারতে, যেমন – পূর্ব ভারতের দুর্গাপুর, কুলটি-বার্নপুর, জামশেদপুর, রৌরকেলা, বোকারো ও মধ্য ভারতের ভিলাই প্রভৃতি স্থানে। এ ছাড়াও এই অঞ্চলে আরও কয়েকটি লোহা ও ইস্পাত কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এই অঞ্চলে লোহা ও ইস্পাত কারখানার কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি হল –

কাঁচামালের সহজলভ্যতা – নীচের সারণিতে পূর্ব ও মধ্য ভারতের লোহা ও ইস্পাত কারখানাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলির প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হল –

| কাঁচামাল | প্রাপ্তিস্থান |

| কয়লা | 1. পূর্ব ভারত – রানিগঞ্জ (পশ্চিমবঙ্গ); ঝরিয়া, বোকারো, গিরিডি, করণপুরা (ঝাড়খণ্ড); তালচের (ওডিশা) 2. মধ্য ভারত – কোরবা, সোনহাট (ছত্তিশগড়), সিংগ্রাউলি, উমারিয়া (মধ্যপ্রদেশ) |

| আকরিক লোহা | 1. পূর্ব ভারত – গুয়া, নোয়ামুণ্ডি, চিরিয়া (ঝাড়খণ্ড); গোরুমহিষানি, বাদামপাহাড়, সুলাইপাত, কিরিবুরু, বোনাই, বোলানি (ওডিশা) 2. মধ্য ভারত – বায়লাডিলা, দাল্লি-রাজহারা (ছত্তিশগড়) |

| চুনাপাথর | 1. পূর্ব ভারত – বীরমিত্রপুর (ওডিশা); ভবনাথপুর ও ডালটনগঞ্জ (ঝাড়খণ্ড); পূর্ণপাণি (ছত্তিশগড়) 2. মধ্য ভারত – সাতনা, কুটেশ্বর, কাটনি (মধ্যপ্রদেশ) |

| ডলোমাইট | 1. পূর্ব ভারত – সম্বলপুর, গাংপুর ও সুন্দরগড় (ওডিশা); হিররি (ছত্তিশগড়) 2. মধ্য ভারত – কাটনি (মধ্যপ্রদেশ) |

| ম্যাঙ্গানিজ | গাংপুর ও বোনাই (ওডিশা) |

- জলের সহজলভ্যতা – এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জল দামোদর, বরাকর, সুবর্ণরেখা, খরকাই, শঙ্খ, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি নদনদী থেকে সহজেই পাওয়া যায়। এ ছাড়া তেণ্ডুলা জলাধার থেকেও জল পাওয়া যায়।

- পর্যাপ্ত বিদ্যুৎশক্তি – পূর্ব ও মধ্য ভারতে প্রচুর কয়লানির্ভর বৃহদায়তন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। যেমন – পূর্ব ভারতের দুর্গাপুর, মেজিয়া, দিশেরগড়, ওয়ারিয়া (পশ্চিমবঙ্গ), পাত্রাতু, বোকারো (ঝাড়খণ্ড), তালচের (ওডিশা) প্রভৃতি এবং মধ্য ভারতের কোরবা (ছত্তিশগড়), বিন্ধ্যাচল (মধ্যপ্রদেশ) প্রভৃতি। এ ছাড়া হিরাকুঁদ ও সিলেরুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলবিদ্যুৎ প্রাপ্তির সুবিধা পূর্ব ও মধ্য ভারতে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রীভবনের সহায়ক হয়েছে।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – ভারতীয় রেলপথের বিভিন্ন শাখা (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ) এবং NH-2, 6, 23, 31, 33 প্রভৃতি জাতীয় সড়ক এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রসারিত হওয়ায় দেশের যে-কোনো অঞ্চলের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ ও পণ্যদ্রব্যের আদানপ্রদান করা যায়।

- বন্দরের নৈকট্য – কলকাতা, হলদিয়া, বিশাখাপত্তনম ও পারাদীপের মতো দেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের সান্নিধ্য এই অঞ্চলে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতিতে বিশেষ সহায়তা করেছে।

- সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য – পূর্ব ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওডিশা ও পশ্চিমবঙ্গ এবং মধ্য ভারতের ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য যথেষ্ট জনবহুল হওয়ায় এখানে যথেষ্ট সংখ্যক সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়।

- উন্নত বাজার ও চাহিদা – পূর্ব ও মধ্য ভারত ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে খুবই সমৃদ্ধ। তাই এই অঞ্চলে লোহা ও ইস্পাতের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

ভারতে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের সমস্যাসমূহ আলোচনা করো।

ভারতে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের সমস্যা –

ভারতে লোহা ও ইস্পাত শিল্প যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলেও এই শিল্পের বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। যেমন –

- উন্নতমানের কোকিং কয়লার অভাব – ভারতে উন্নতমানের আকরিক লোহা থাকলেও লোহা ও ইস্পাত শিল্পের অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অর্থাৎ, উন্নতমানের কোকিং কয়লার অভাব আছে।

- মূলধনের অভাব – নতুন লোহা ও ইস্পাত কারখানা নির্মাণ এবং পুরোনো কারখানাগুলির আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয় যার অভাব ভারতে রয়েছে।

- জমি অধিগ্রহণ-সংক্রান্ত সমস্যা – নতুন কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ-সংক্রান্ত সমস্যা লোহা ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির অন্যতম অন্তরায়।

- প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাব – পুরোনো যন্ত্রপাতি মেরামতি এবং আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

- আধুনিক প্রযুক্তির অভাব – অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অভাবে ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের খরচ অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বেশি এবং ইস্পাতের গুণগত মানও উন্নত নয়।

- দক্ষ শ্রমিকের অভাব – ভারতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় সুলভ শ্রমিক থাকলেও শ্রমিক প্রতি উৎপাদনক্ষমতা বেশ কম এবং তাদের কাজে দক্ষতাও কম।

- পরিবহণগত সমস্যা – কাঁচামাল আমদানি ও পণ্য রপ্তানির জন্য আন্তর্জাতিক মানের সড়কপথের অভাব এই শিল্পের অন্যতম সমস্যা।

- অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস – অভ্যন্তরীণ বাজারে সব সময় লোহা বা ইস্পাতের চাহিদা বেশি থাকে না। তাই বিদেশের বাজারের ওপর নির্ভর করতে হয়।

- ডাম্পিং -এর বিপদ – অর্থনীতির উদারীকরণের ফলে কোনো কোনো দেশ অত্যন্ত কম দামে লোহা ও ইস্পাতজাত দ্রব্য ভারতে বিক্রি করে, একে ডাম্পিং বলে। এর ফলে ভারতীয় কোম্পানিগুলিও অভ্যন্তরীণ বাজারে লোহা ও ইস্পাতজাত দ্রব্য অনেক কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয় এবং ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ ছাড়া,

- তাপসহনক্ষম ইটের অভাব এবং

- অত্যধিক সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং ত্রুটিপূর্ণ সরকারি পরিকল্পনা ভারতে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে।

ভারতের পেট্রোরসায়ন শিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

ভারতের পেট্রোরসায়ন শিল্প –

পেট্রোরসায়ন শিল্পকে আধুনিক যুগে শিল্পদানব বলা হয়। এই শিল্পে উৎপাদিত প্রতিটি সামগ্রী বা উপকরণ দৈনন্দিন কাজে লাগে। পেট্রোরসায়ন শিল্পের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে বহু ধরনের শিল্প। এগুলিকে বলা হয় ডাউন স্ট্রিম শিল্প।

বিকাশ –

1966 সালে ইউনিয়ন কার্বাইড (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ট্রম্বেতে পেট্রোরসায়ন কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভারতে এই শিল্পের প্রকৃত সূচনা ঘটায়। 1977 সালে গুজরাত রাজ্যের হাজিরা (সুরাত)-তে পেট্রোরসায়ন কারখানা গড়ে ওঠে। 2002 সালে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়াতে পেট্রোরসায়ন কারখানাতে উৎপাদন শুরু হয়।

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল –

খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য যেমন – ন্যাপথা, মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন, হেক্সেন, পেনটেন, বেনজল, বিউটাডিন, ইথানল, প্রোপিলিন ইত্যাদি হল পেট্রোরসায়ন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল।

উৎপন্ন দ্রব্য –

- রাসায়নিক দ্রব্য – বেঞ্জিন, ইথিলিন, প্রোপিলিন, কার্বন ব্ল্যাক ইত্যাদি;

- নানা ধরনের সলভেন্ট;

- কৃত্রিম তন্তু, যেমন – অ্যাক্রিলিক তন্তু, নাইলন ফিলামেন্ট ইয়ার্ন, পলিয়েস্টার ফিলামেন্ট ইয়ার্ন প্রভৃতি;

- পলিমারস, যেমন – পলিইথিলিন, পলিপ্রোপিলিন, পলি ভিনাইল ক্লোরাইড প্রভৃতি;

- প্লাস্টিক;

- ফাইবার ইন্টারমিডিয়েটস, যেমন – অ্যাক্সিলোনাইট্রাইল, মোনো ইথিলিন গ্লাইকল প্রভৃতি;

- কৃত্রিম রবার।

ভারতের উল্লেখযোগ্য পেট্রোরসায়ন কোম্পানি ও কেন্দ্রসমূহ –

ইন্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যালস কর্পোরেশন লিমিটেড কোম্পানি –

- অধীনস্থ কারখানা – ভাদোদরার জওহরনগর, গান্ধার বা দহেজ (গুজরাত); নাগোথানে (মহারাষ্ট্র); সিলভাসা (দাদরা ও নগর হাভেলি); এলাহাবাদ (উত্তরপ্রদেশ); বাউলপুর (ওডিশা)।

- উল্লেখযোগ্য তথ্য –

- 1969 সালে ভারত সরকার ও জার্মানির ‘Fried Krupp Gmbh’ -এর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

- 2002 সালে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ সংস্থাটি অধিগ্রহণ করেছে।

- বেঞ্জিন, ইথিলিন, প্রোপিলিন, কার্বন ব্ল্যাক, প্লাসটিক ও কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন করা হয়।

সাদার্ন পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড কোম্পানি –

- অধীনস্থ কারখানা – তুতিকোরিন (তামিলনাড়ু)।

- উল্লেখযোগ্য তথ্য –

- 1969 সালে গঠিত হয় এবং 1975 সালে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু হয়।

- জৈব সার, রাসায়নিক সার উৎপাদন করা হয়।

বঙ্গাইগাঁও রিফাইনারিজ অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড কোম্পানি –

- অধীনস্থ কারখানা – বঙ্গাইগাঁও (অসম)।

- উল্লেখযোগ্য তথ্য –

- 1974 খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত।

- জাইলিন, পি এস এফ তন্তু উৎপাদন করা হয়।

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কোম্পানি –

- অধীনস্থ কারখানা – জামনগর, হাজিরা, দহেজ (গুজরাত)।

- উল্লেখযোগ্য তথ্য –

- পলিয়েস্টার তন্তু, পলিয়েস্টার ইন্টারমিডিয়েটস্ এবং রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করা হয়।

- জাইলিন ও পলিয়েস্টার তন্তু উৎপাদন করা হয়।

ম্যাঙ্গালোর রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড কোম্পানি –

- অধীনস্থ কারখানা – ম্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)।

- উল্লেখযোগ্য তথ্য – রাষ্ট্রায়ত্ত HPCL এবং আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত।

হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড কোম্পানি –

- অধীনস্থ কারখানা – হলদিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

- উল্লেখযোগ্য তথ্য –

- পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম, টাটা গোষ্ঠী, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এবং চ্যাটার্জি পেট্রোকেম কোম্পানি লিমিটেডের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত।

- এখানে নিম্ন ও উচ্চ ঘনত্বের পলিইথিলিন, এইচ ডি পি ই, এল এল ডি পিই প্রভৃতি দ্রব্য।

মিৎসুবিশি কেমিক্যালস কর্পোরেশন কোম্পানি –

- অধীনস্থ কারখানা – হলদিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

- উল্লেখযোগ্য তথ্য – পলিয়েস্টার তন্তু, পি ই টি. ফিল্ম উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল টেরেফথ্যালিক অ্যাসিড উৎপাদনের কারখানা রয়েছে।

বোম্বে ডাইং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড কোম্পানি –

- অধীনস্থ কারখানা – পটলগঙ্গা (মহারাষ্ট্র)।

- উল্লেখযোগ্য তথ্য – পলিয়েস্টার তন্তু উৎপাদনের জন্য ডাইমিথাইল টেরেফথ্যালেট উৎপাদনের কারখানা রয়েছে।

মানালি পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড কোম্পানি –

- অধীনস্থ কারখানা – মানালি; তুতিকোরিন (তামিলনাড়ু)।

- উল্লেখযোগ্য তথ্য – কস্টিক সোডা ও অ্যালকালি প্রস্তুতের কারখানা রয়েছে।

কোনো স্থানে পেট্রোরসায়ন শিল্প গড়ে ওঠার কারণগুলি আলোচনা করো।

পেট্রোরসায়ন শিল্প গড়ে ওঠার কারণ –

পেট্রোরসায়ন শিল্পকে আধুনিক যুগের শিল্পদানব বলা হয়। এই শিল্পের ওপর নির্ভর করে অনেক শিল্প গড়ে ওঠে বলে একে শিল্পগুচ্ছও বলা হয়। তবে ভারতের পশ্চিমাংশে ও পূর্বাংশে এই শিল্পের বিকাশ লক্ষ করা যায়। পেট্রোরসায়ন শিল্পে প্রধান উৎপাদিত দ্রব্যগুলি হল কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম তন্তু, প্লাস্টিক, পলিথিন, রং, জীবনদায়ী ঔষধ, কীটনাশক, সার, প্রসাধনী প্রভৃতি। এই শিল্প গড়ে ওঠার প্রধান কারণগুলি হল –

- তেলশোধনাগারের অবস্থান – পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য এই শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে খনিজ তেল শোধনাগারের কাছে এই শিল্প গড়ে ওঠে। এখানে মূল শিল্প হিসেবে ন্যাপথা উৎপাদন শিল্পকেন্দ্র এবং অনুসারী শিল্প হিসেবে ন্যাপথার ওপর ভিত্তি করে যেসব দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেগুলির উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে ওঠে।

- বিদ্যুতের সহজলভ্যতা – কারখানাগুলি পরিচালনা করার জন্য সুলভবিদ্যুৎ সরবরাহ এই শিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক।

- মূলধনের জোগান – এই শিল্পস্থাপনের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। সেই জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ও ধনী শিল্পগোষ্ঠী প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে।

- উন্নত প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান – উন্নত প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের সহজলভ্যতা এই শিল্পস্থাপনের জন্য সহায়ক।

- চাহিদা – অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোরসায়ন শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা এই শিল্পের বিকাশকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে।

- সুদক্ষ শ্রমিক – দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিক এই শিল্পের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – এ ছাড়াও বন্দরের নৈকট্য এবং উন্নত সড়ক ও রেলপরিবহণ ব্যবস্থা পেট্রোরসায়ন শিল্পের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক।

এসকল কারণেই পশ্চিম ভারতের ট্রম্বে, ভাদোদরা, কয়ালি ও পূর্ব ভারতের হলদিয়াতে এই শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

ভারতে পেট্রোরসায়ন শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করো।

ভারতে পেট্রোরসায়ন শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন –

ভারতের চারটি অঞ্চলে খনিজ তেল শোধনাগারকে কেন্দ্র করে পেট্রোরসায়ন শিল্পগুচ্ছের কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। এগুলি হল –

পশ্চিমাঞ্চল অঞ্চল –

- স্থান – নাগোথানে (মহারাষ্ট্র); ভাদোদরা, কয়ালি, সুরাতের কাছে হাজিরা, দহেজ, জামনগর (গুজরাত)।

- উল্লেখযোগ্য তথ্য – গুজরাতের কাম্বে, আঙ্কেলেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চল ও বম্বে হাই -এর প্রাপ্ত অশোধিত খনিজ তেল ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানিকৃত অশোধিত তেল এখানকার শোধনাগারগুলিতে ব্যবহৃত হয়। এই শোধনাগারগুলিই এখানকার পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্রগুলিতে কাঁচামাল সরবরাহ করে।

পূর্বাঞ্চল অঞ্চল –

- স্থান – বঙ্গাইগাঁও (অসম); হলদিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

- উল্লেখযোগ্য তথ্য – বঙ্গাইগাঁও, নুনমাটি, ডিগবয় ও নুমালিগড় শোধনাগার থেকে প্রাপ্ত ন্যাপথার সাহায্যে অসমের বঙ্গাইগাঁওতে পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়াতে হলদিয়া তেলশোধনাগার থেকে প্রাপ্ত ন্যাপথা এবং আমদানিকৃত ন্যাপথার সাহায্যে যৌথ উদ্যোগে (সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা) এবং সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

দক্ষিণাঞ্চল অঞ্চল –

- স্থান – তুতিকোরিন ও মানালি (তামিলনাড়ু); ম্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)।

- উল্লেখযোগ্য তথ্য – মানালিতে 1986 সালে পেট্রোরসায়ন শিল্প গড়ে ওঠে। এই শিল্পকেন্দ্রটি প্রপিলিন-গ্লাইকল ও পলিওল উৎপাদনে ও রপ্তানিতে ভারতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ম্যাঙ্গালোর পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্রটি 1988 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উত্তরাঞ্চল অঞ্চল –

- স্থান – পায়াল, পানিপথ (হরিয়ানা); আউরাইয়া (উত্তরপ্রদেশ)।

- উল্লেখযোগ্য তথ্য – এই শিল্পকেন্দ্র ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেড (IOCL) -এর সহায়তায় প্রায় 5000 একর জমির ওপর স্থাপিত হয়েছে।

ভারতে মোটরগাড়ি শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করো।

ভারতে মোটরগাড়ি শিল্পের সমস্যা –

ভারতে মোটরগাড়ি শিল্পের সমস্যাগুলি হল-

- উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি – ভারতে এই শিল্পক্ষেত্রে অনুন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- জ্বালানি তেলের খরচ বৃদ্ধি – ভারতীয় রাস্তার অনুন্নত মান, রাস্তায় দুর্ঘটনার ভয়, অনুন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে গাড়ির তেল খরচ বৃদ্ধি (জ্বালানি তেলের 45% রাস্তার জন্য খরচ হয়) প্রভৃতি মোটরগাড়ি শিল্প বিকাশের অন্যতম সমস্যা।

- সরকারি নীতির পরিবর্তন – সরকারের অর্থনৈতিক নীতির ঘনঘন পরিবর্তন মোটরগাড়ি কোম্পানিগুলির প্রসার পরিকল্পনা রূপায়ণের পক্ষে অন্যতম অন্তরায়।

- শ্রমিক-মালিক অসন্তোষ – শ্রমিক-মালিক অসন্তোষের কারণে এবং ধর্মঘটের কারণে অনেক সময় উৎপাদন ব্যাহত হয়।

ভারতের মোটর গাড়ি শিল্পের সম্ভাবনা –

বর্তমানে মোটরগাড়ির শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনাগুলি হল –

- মুক্ত অর্থনীতি ও লাইসেন্স প্রথার বিলোপ সাধন – 1991 সাল থেকে মুক্ত অর্থনীতির পথে ভারত সরকারের পদক্ষেপ, শিল্পক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রথার বিলোপ, 100% বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ ভারতীয় মোটরগাড়ি শিল্পের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে।

- অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান – ভারত সরকারের ‘Automotive Mission Plan’ (AMP) অনুযায়ী 225000 ডলারের বেশি বিনিয়োগের ওপর ট্যাক্স ছাড়, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দ্রুত অনুমতি প্রভৃতি এই শিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে নির্দেশ করছে।

- উৎপাদন ব্যয় হ্রাস – বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানির বিনিয়োগের ফলে এবং উন্নত প্রযুক্তি আসার ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। ফলে গাড়ির ক্রয়মূল্য অনেক কমেছে এবং উৎপাদনগত বৈচিত্র্য এসেছে।

- ভারতের জনসংখ্যার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি – পূর্বের তুলনায় ভারতের জনসংখ্যার আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় (মূলত শহরাঞ্চলে) ও তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মনে করা হচ্ছে মানুষের গাড়ি কেনার মানসিকতা বৃদ্ধি পাবে।

- যন্ত্রাংশ নির্মাণশিল্পের উন্নতি – মোটরগাড়ি শিল্পের সহায়ক শিল্প হিসেবে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নির্মাণশিল্পের (ইঞ্জিন, সাসপেনসান, ক্লাচ প্রভৃতি) উন্নতি মোটরগাড়ি শিল্পের বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

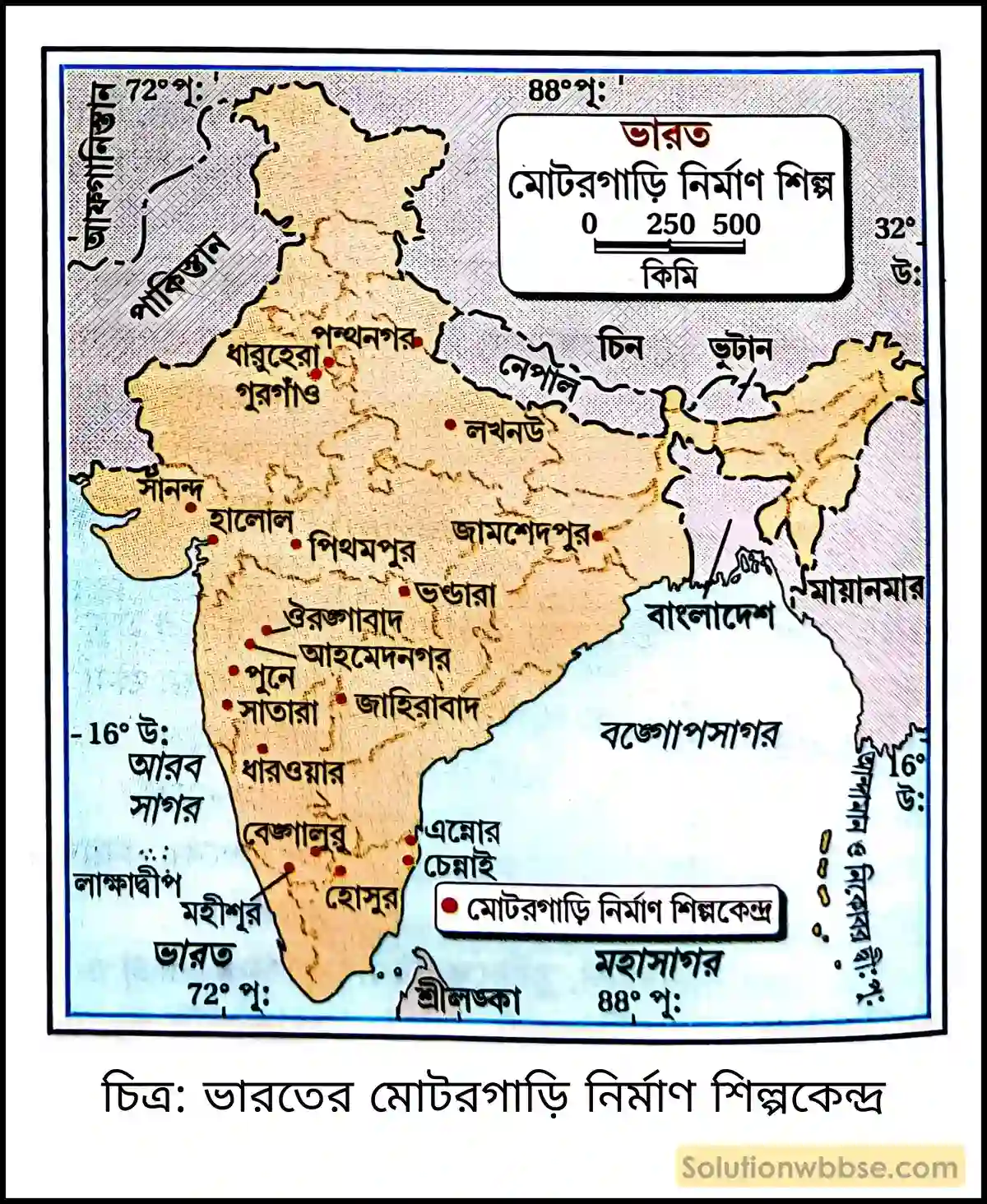

মোটরগাড়ি ও রেলকামরা উৎপাদনকেন্দ্রগুলির অবস্থান উল্লেখ করো।

মোটর গাড়ি উৎপাদনকেন্দ্র –

নীচে ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোটরগাড়ি নির্মাণ সংস্থা ও তাদের উৎপাদনকেন্দ্রগুলির অবস্থান উল্লেখ করা হল –

| নির্মাণ সংস্থা | উৎপাদনকেন্দ্র |

| টাটা মোটরস্ লিমিটেড | গুজরাতের সানন্দ, ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর, উত্তরাখণ্ডের পন্থনগর, মহারাষ্ট্রের পুনে, কর্ণাটকের ধারওয়াড়, উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ। |

| মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা ইন্ডিয়া লিমিটেড | মহারাষ্ট্রের নাসিক ও কান্ডিভালি (মুম্বাই -এর কাছে); উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার, কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু, তেলেঙ্গানার জাহিরাবাদ। |

| মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড | হরিয়ানার গুরগাঁও ও মানেশ্বর। |

| ফোর্ড ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড | তামিলনাড়ুর মারাইমালাই নগর (চেন্নাই -এর কাছে)। |

| বাজাজ অটো লিমিটেড | মহারাষ্ট্রের চাকান (পুনের কাছে) ও ওয়ালুজ; উত্তরাখণ্ডের পন্থনগর। |

| অশোক লেল্যান্ড | তামিলনাড়ুর এন্নোর, হোসুর; উত্তরাখণ্ডের পন্থনগর; রাজস্থানের আলওয়াড়। |

| হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড | মধ্যপ্রদেশের পিথমপুর, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপাড়া, তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুর। |

| টিভিএস মোটর কোম্পানি লিমিটেড | তামিলনাড়ুর হোসুর; কর্ণাটকের মাইসোর। |

ভারতে রেলকামরা উৎপাদনকেন্দ্র –

- চেন্নাইয়ের কাছে পেরাম্বুর (ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি),

- ম্যাঙ্গালোর (ভারত আর্থ মুভার্স লিমিটেড),

- কলকাতার কাছে দমদম (জেসপ অ্যান্ড কোম্পানি) এবং

- পাঞ্জাবের কপুরথালা (ইনটিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি) প্রভৃতি।

হুগলি শিল্পাঞ্চলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ ব্যাখ্যা করো।

হুগলি শিল্পাঞ্চলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ –

হুগলি নদীর উভয় তীরে নানা ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি হল –

- ইংরেজ সরকারের উদ্যোগ – ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে 1911 সাল পর্যন্ত কলকাতাই ছিল ভারতের রাজধানী। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা ও বিস্তারের জন্য যান্ত্রিক উপকরণ সরবরাহের প্রয়োজন ছিল এবং তাই জন্য কলকাতা ও তার আশেপাশে শিল্পকেন্দ্র স্থাপনে তারা বিশেষ আগ্রহী ছিল। ফলে এখানে পাশ্চাত্য কারিগরি সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তারই ফলশ্রুতিতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়ে ওঠে।

- মূলধন – বাণিজ্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কলকাতার আত্মপ্রকাশ ঘটায় এই অঞ্চলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন পেতে অসুবিধা হয়নি।

- সুলভ শ্রমিক – হুগলি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ায় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক সহজেই পাওয়া যায়।

- কাঁচামাল পাওয়ার সুবিধা – ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে সাধারণত লোহা ও ইস্পাত এবং কয়লা বেশি ব্যবহৃত হয়। নীচের সারণিতে শিল্পকেন্দ্রটির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলির প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা হল –

| কাঁচামাল | কারখানার অবস্থান |

| লোহা ও ইস্পাত | কুলটি-বার্নপুর এবং দুর্গাপুর লোহা ও ইস্পাত কারখানা (পশ্চিমবঙ্গ); জামশেদপুর লোহা ও ইস্পাত কারখানা (ঝাড়খণ্ড) |

| কয়লা | রানিগঞ্জ, আসানসোল (পশ্চিমবঙ্গ) |

- জলের সহজলভ্যতা – এই শিল্পাঞ্চলের মাঝখান দিয়ে হুগলি নদী প্রবাহিত হওয়ায় শিল্পের প্রয়োজনীয় জলও সহজেই পাওয়া যায়।

- বিদ্যুৎশক্তির সহজলভ্যতা – ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড -এর অধীনস্থ কাশীপুর, বজবজ, টিটাগড় প্রভৃতি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শিল্পাঞ্চলের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – NH-2, 6, 34, 35 প্রভৃতি জাতীয় সড়কপথ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মাধ্যমে পূর্ব ভারতসহ দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গেও এই শিল্পাঞ্চলটি যুক্ত।হুগলি নদীর মাধ্যমে সুলভ জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থাও এখানে গড়ে উঠেছে।

- বন্দরের নৈকট্য – কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর এই শিল্পাঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় খুব সহজেই বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ আমদানি এবং উৎপাদিত পণ্য বিদেশের বাজারে পাঠানো সম্ভব হয়।

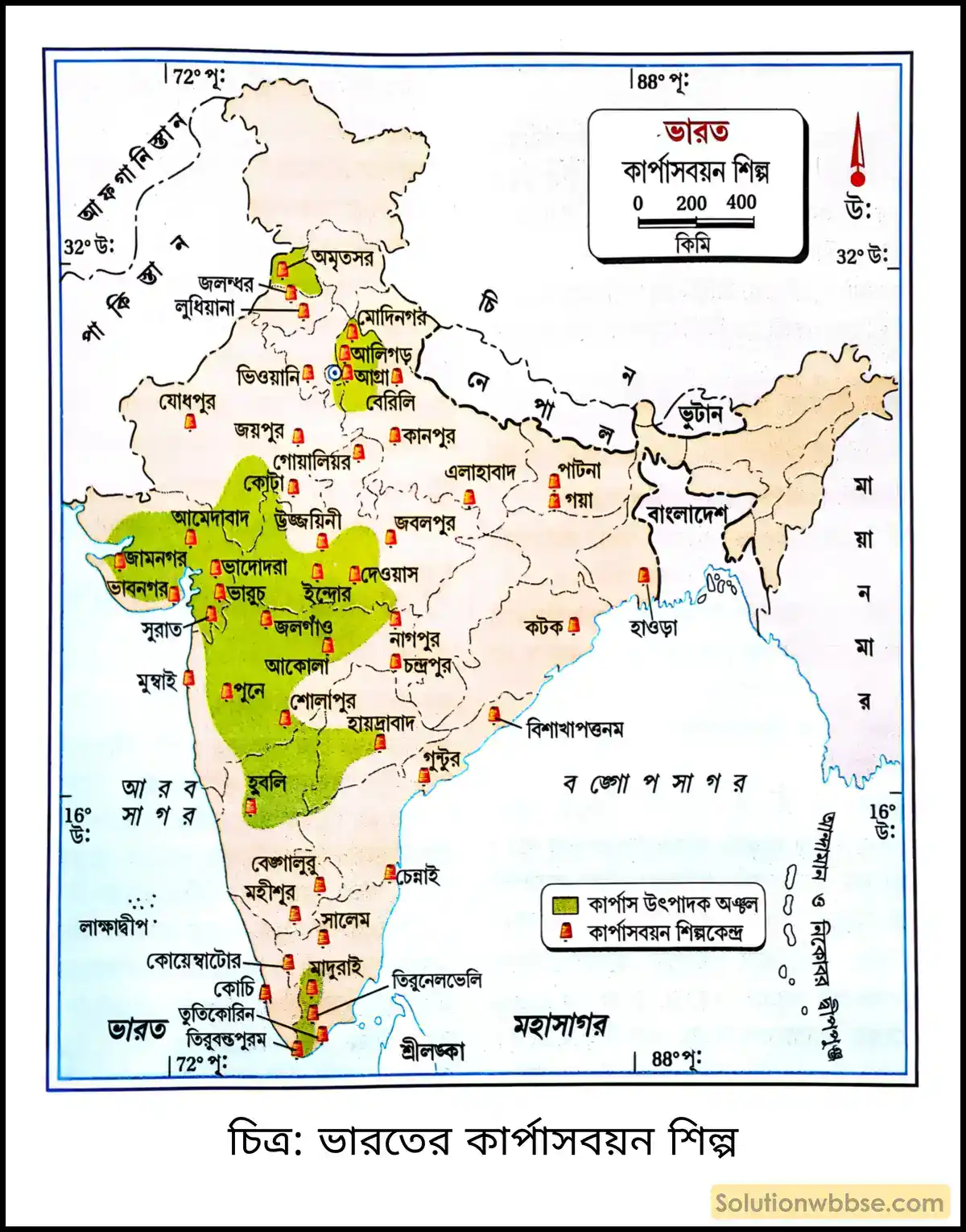

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে কার্পাসবয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি কী?

অথবা, মুম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে কার্পাসবয়ন শিল্পের একদেশীভবনের কারণগুলি ব্যাখ্যা করো।

অথবা, পশ্চিম ভারতের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে কার্পাসবয়ন শিল্পের একদেশীভবনের কারণ কী?

অথবা, পশ্চিম ভারতে কার্পাসবয়ন শিল্প গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ আলোচনা করো।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বা পশ্চিম ভারতের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে কার্পাসবয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ –

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বা পশ্চিম ভারতের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে, বিশেষত মহারাষ্ট্রের মুম্বাই, পুনে, নাগপুর, শোলাপুর, আকোলা ও জলগাঁও এবং গুজরাতের আমেদাবাদ, সুরাত, ভারুচ, ভাদোদরা, রাজকোট প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য কার্পাসবয়ন শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে এই কার্পাসবয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি হল –

- শ্রেষ্ঠ তুলো উৎপাদক অঞ্চল – মহারাষ্ট্র-গুজরাতের (ঔরঙ্গাবাদ, জলগাঁও, বুলধানা) কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল হল দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তুলো উৎপাদক অঞ্চল। ফলে এখানে এই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা তুলো সুলভে পাওয়া যায়।

- আর্দ্র জলবায়ু – আরব সাগর-সংলগ্ন মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের জলবায়ু আর্দ্র, যা সুতো কাটার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

- সুলভ বিদ্যুৎশক্তি –

| জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র | উকাই ও কাদানা (গুজরাত); ভিবপুরী, খোপোলি ও কয়না (মহারাষ্ট্র) |

| তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | ট্রম্বে, নাসিক (মহারাষ্ট্র) |

- বন্দরের সান্নিধ্য – ভারতের তিনটি প্রধান বন্দর – মুম্বাই, কান্ডলা, জওহরলাল নেহরু বন্দর এবং অন্যান্য অপ্রধান বন্দর – সুরাত, পোরবন্দর প্রভৃতি এই অঞ্চলে অবস্থিত। এর ফলে এই শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উন্নতমানের তুলো আমদানি এবং কার্পাস বস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয়।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – পশ্চিম, মধ্য ও কোঙ্কন রেলপথ এবং 3, 4, 6, 7, 8 নং জাতীয় রাজপথ এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রসারিত হওয়ায় এখানকার পরিবহণ ব্যবস্থাও উন্নত।

- পর্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োগ – সরকারি ও বেসরকারি পারসি, ভাটিয়া ও গুজরাতি প্রভৃতি ব্যবসায়ী উদ্যোগে পর্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োগ এই অঞ্চলে বস্ত্রশিল্পের উন্নতির কারণ।

- সুলভ শ্রমিক – মুম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চল ঘন জনবসতিপূর্ণ হওয়ায় এই অঞ্চলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সুলভ শ্রমিক সহজেই পাওয়া যায়।

- শিল্প বিকাশের উপযুক্ত পরিকাঠামো – মহারাষ্ট্র ও গুজরাত রাজ্যের শিল্প বিকাশের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এই অঞ্চলে কার্পাস শিল্পের উন্নতির সহায়ক হয়েছে।

- বিপুল চাহিদা – জনবহুল ভারতে কার্পাস বস্ত্রের ব্যাপক অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং ভারতীয় বস্ত্রের আন্তর্জাতিক চাহিদা এই শিল্পের বিকাশে সাহায্য করেছে।

ভারতের কার্পাসবয়ন শিল্পের সমস্যা ও সমাধান আলোচনা করো।

কার্পাসবয়ন শিল্পের সমস্যা –

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হল কার্পাসবয়ন শিল্প। তবে এই শিল্পও নানাধরনের সমস্যার সম্মুখীন। সেই সমস্যগুলি হল –

- কাঁচামালের অভাব – ভারতে উন্নত মানের দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোর উৎপাদন পর্যাপ্ত নয়।

- অধিক উৎপাদন ব্যয় – দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলো আমদানি করার ফলে ভারতীয় বস্ত্রের উৎপাদন ব্যয় অধিক। কিন্তু সেই অনুপাতে বস্ত্রাদির দাম কম।

- পুরোনো যন্ত্রপাতি – ভারতের অধিকাংশ কার্পাসবয়ন কলগুলির যন্ত্রপাতি পুরোনো ও নিম্নমানের। এর ফলে নিম্নমানের বস্ত্রাদি উৎপন্ন হয় এবং উৎপাদনব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

- আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা – আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষত ইউরোপীয় দেশগুলিতে কোটা পদ্ধতি চালু হওয়ায় ভারতীয় বস্ত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য দেশগুলির সাথে প্রতিযোগিতা ভারতীয় বস্ত্র উৎপাদনকে ব্যাহত করে।

- কৃত্রিম তন্তুজাত বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা – কৃত্রিম তন্তু, যেমন – রেয়ন, নাইলন, পলিয়েস্টার, অ্যাক্রিলিক ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন মিশ্র বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কারণেও কার্পাসবয়ন শিল্প গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

- অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ – ভারতে কার্পাসবয়ন কলগুলি চালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের চাহিদার তুলনায় কম বিদ্যুৎ সরবরাহ হওয়ায় অনেকসময় উৎপাদন বন্ধ থাকে।

কার্পাসবয়ন শিল্পের সমাধান –

- শিল্পের আধুনিকীকরণ – উন্নত প্রযুক্তির প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারত সরকার কারখানাগুলির আধুনিকীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বয়ন আধুনিকীকরণ ভাণ্ডার (Textile Modernisation Fund) স্থাপন করেছে।

- দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোর চাষ বৃদ্ধি – দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোর আমদানি কমানোর জন্য উত্তর-পশ্চিম ভারতের শুষ্ক এলাকায় ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধের জলসেচের সাহায্যে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলো চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- অন্তঃশুল্ক হ্রাস – ‘যোশী কমিটি’ -র সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার অন্তঃশুল্ক হ্রাস করেছে।

- স্বয়ংক্রিয় তাঁত স্থাপন – শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাসের জন্য ভারত সরকার বস্ত্র কলগুলিতে স্বয়ংক্রিয় তাঁত বসানোর অনুমতি দিয়েছে।

- রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা গঠন – সুতিবস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কার্পাস বস্ত্র রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা (Cotton Textile Export Promotion Council) গঠন করা হয়েছে।

- গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন – শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যেমন – আমেদাবাদ টেক্সটাইল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন, মুম্বাই টেক্সটাইল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন, সাউথ ইন্ডিয়া টেক্সটাইল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি।

- জাতীয় বয়ন নিগম গঠন – রুগ্ণ কলগুলির পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে জাতীয় বয়ন নিগম (National Textile Corporation) গঠন করা হয়েছে।

ভারতে কার্পাসবয়ন শিল্প গড়ে ওঠার কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

ভারতে কার্পাসবয়ন শিল্প গড়ে ওঠার কারণ –

অবস্থান অনুসারে ভারতের কার্পাসবয়ন শিল্পকেন্দ্রগুলিকে মোট চারটি অঞ্চলে ভাগ করা যায় –

- পশ্চিমাঞ্চল,

- দক্ষিণাঞ্চল,

- উত্তরাঞ্চল এবং

- পূর্বাঞ্চল।

নিম্নে এই অঞ্চলগুলিতে অবস্থিত বিভিন্ন কার্পাসবয়ন শিল্পকেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হল –

- কাঁচামালের সহজলভ্যতা – পশ্চিম ভারতের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে প্রচুর তুলো উৎপন্ন হয় যা কার্পাসবয়ন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। এ ছাড়া, দক্ষিপ ভারতের রাজ্যগুলিতেও উন্নতমানের দীর্ঘ ও অতিদীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলোর চাষের প্রচলন হওয়ায় কার্পাসবয়ন শিল্পের কাঁচামাল সহজেই সংগ্রহ করা যায়।

- আর্দ্র জলবায়ু – উপদ্বীপিয় ভারতের উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিতে, বিশেষত দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে তুলো চাষের অনুকূল আর্দ্র জলবায়ু রয়েছে। এ ছাড়া, আর্দ্র জলবায়ু সুতো কাটার পক্ষেও বিশেষ উপযোগী। তবে বর্তমানে এটি কার্পাসবয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নয় কারণ কারখানাগুলিতে কৃত্রিমভাবেও আর্দ্রতা সৃষ্টি করা যায়।

- সুলভ বিদ্যুৎশক্তি পাওয়ার সুবিধা – স্বাধীনতার পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার সুবিধা ভারতে কার্পাসবয়ন শিল্পের বিকাশে সহায়তা করেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন – পশ্চিম ভারতের (উকাই, কয়না), দক্ষিণ ভারতের (মেত্তুর, শিবসমুদ্রম, নাগার্জুনসাগর), উত্তর ভারতের (ভাকরা নাঙ্গাল, রিহান্দ, বাথিন্ডা), পূর্ব ভারতের (হিরাকুদ, তালচের, ব্যান্ডেল) বিভিন্ন তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সহজেই বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

- বন্দরের সান্নিধ্য – মুম্বাই, কান্ডলা (পশ্চিম ভারত), বিশাখাপত্তনম, কোচি, চেন্নাই, নিউ ম্যাঙ্গালোর (দক্ষিণ ভারত), কলকাতা, হলদিয়া (পূর্ব ভারত) প্রভৃতি বন্দরের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদিত পণ্য সহজেই রপ্তানি করার সুবিধা ভারতে কার্পাসবয়ন শিল্পের বিকাশে সহায়তা করেছে।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – ভারতের রেলপথ ব্যবস্থা ও জাতীয় ও রাজ্য সড়ক ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে উৎপাদক অঞ্চল থেকে কাঁচামাল সহজেই উৎপাদন কেন্দ্রে আনা যায় এবং উৎপাদিত পণ্য সহজেই বাজারে পাঠানো যায়। তাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্পাসবয়ন শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠতে লক্ষ করা যায়।

- পর্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োগ – ভারতে কার্পাসবয়ন শিল্পে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে (পারসি, ভাটিয়া, গুজরাতি ব্যবসায়ী) মূলধন বিনিয়োগ করার ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই শিল্প গড়ে উঠেছে।

- সুলভ শ্রমিক – ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ। ফলে এখানে শিল্পের জন্য শ্রমিক সহজেই পাওয়া যায়। যেমন – আমদাবাদে কার্পাসবয়ন শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সুরাতের শ্রমিকদের সহজলভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

- বিপুল চাহিদা – অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের বিপুল চাহিদা ভারতে নতুন নতুন কার্পাসবয়ন শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উন্নতির কারণ কী?

ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের কারণসমূহ –

যে শিল্প ডিজিটাল ও ইলেকট্রনিকস মাধ্যমে তথ্যের আদানপ্রদান করে, তাকে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প বলে। এই শিল্প সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের কাছে ও বিভিন্ন শিল্পে তথ্যের আদানপ্রদান করে। 1970 -এর দশকের শুরু থেকে 1980 দশকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ধীর উন্নতি শুরু হয়। কিন্তু 1990 দশকের পর থেকে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ভারতের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে বিকাশ লাভ করে। ভারতে এই শিল্পের উন্নতি কারণগুলি হল –

- দক্ষ ও মেধাবী কর্মী – বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি শিক্ষায় ভারতীয়রা সবসময়ই এগিয়ে। দেশে বিখ্যাত প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি প্রযুক্তি শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। এইসব কেন্দ্র থেকে আসা দক্ষ এবং মেধাবী কর্মীরা তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে নিযুক্ত হচ্ছে।

- বিশ্ব বাজার – ইউরোপ, আমেরিকার দেশগুলির বিভিন্ন কাজ আউটসোর্সিং -এর মাধ্যমে করা হয়। এ ছাড়া দেশে ব্যাংকিং, রেল, টেলিকম ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজের পরিধি বেড়েছে। এই বিশ্ব বাজারে তথ্যপ্রযুক্তির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

- জমির সমস্যা কম – অন্যান্য শিল্পের মতো তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বিশাল জমির প্রয়োজন নেই। একই বাড়িতে অনেকগুলি কোম্পানি তাদের কাজ করতে পারে।

- পরিকাঠামো – তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প শহরকেন্দ্রিক। ভারতের বড়ো বড়ো শহরগুলিতে এই শিল্প গড়ে উঠেছে। ভালো রাস্তাঘাট, পর্যাপ্ত জল, বিদ্যুৎ, ইনটারনেট, ওয়াইফাই এবং আরও আধুনিক সুবিধা থাকায় এই শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন ঘটছে।

- সরকারি উদ্যোগ – বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকার এই শিল্পের উন্নয়নে সবরকম সহায়তা করে। বিভিন্ন রাজ্যে নানা রকম তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র রয়েছে। এ ছাড়া স্পেশাল ইকোনমিক জোন (SEZ) গঠন, নানা ক্ষেত্রে সরকারি ভরতুকি এই শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করেছে।

- বিনিয়োগ – টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রো, আইবিএম প্রভৃতি বহুজাতিক কোম্পানিগুলি তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়ে ওঠেনি কেন?

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়ে না ওঠার কারণ –

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়ে না ওঠার কারণগুলি নিম্নরূপ –

- কাঁচামালের অভাব – ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। কিন্তু হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে এর যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

- জল এবং বিদ্যুতের অভাব – এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল এবং বিদ্যুৎ পাওয়ার অসুবিধা রয়েছে।

- দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকের অভাব – বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলে স্বল্প জনবসতির জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় শ্রমিক পাওয়া যায় না। এ ছাড়া, যেসব শ্রমিক পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অধিকাংশ উন্নত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন না হওয়ায় এই অঞ্চলে দক্ষ শ্রমিকের অভাব লক্ষ করা যায়।

- অনুন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – প্রাকৃতিক দুর্গমতার কারণে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে পরিবহণ ব্যবস্থা অনুন্নত। এ ছাড়া, ভূমিধসের (landslide) কারণে অনেক অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকে।

- স্বল্প চাহিদা – স্বল্প জনবসতির কারণে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও সীমিত।

- মূলধনের অভাব – কাঁচামালের অভাবসহ অন্যান্য অসুবিধার জন্য এই অঞ্চলে শিল্পস্থাপন অনেকক্ষেত্রে লাভজনক হয় না। তাই এই অঞ্চলে শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রায়ই মূলধন বিনিয়োগ করার অভাব দেখা যায়।

- রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সন্ত্রাসবাদ সমস্যা – হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পশ্চিম হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসবাদ সমস্যা শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

হলদিয়ায় পেট্রোরসায়ন শিল্প গড়ে ওঠার অবস্থানগত সুবিধাগুলি কী?

হলদিয়া পেট্রোরসায়ন শিল্প গড়ে ওঠার অবস্থানগত সুবিধা –

পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতের অন্যতম পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্রটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় হুগলি-হলদি নদীর সংগমস্থলে হলদিয়ায় গড়ে উঠেছে। যেসব অনুকূল অবস্থার জন্য হলদিয়ায় এই পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল –

- নিকটবর্তী তেল শোধনাগারের অবস্থান – নিকটবর্তী হলদিয়া তেল শোধনাগার থেকে সহজেই কাঁচামাল পাওয়ার সুবিধা এখানে শিল্প গড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

- বন্দরের নৈকট্য – হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি ও উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির সুযোগ এই শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ।

- মূলধন বিনিয়োগ – পেট্রোরাসায়নিক শিল্পের ওপর নির্ভর করে অনেক অনুসারী শিল্পের বিকাশ ঘটে বলে এখানে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য সহজেই পাওয়া যায়।

- সুলভ শ্রমিক – পশ্চিমবঙ্গসহ পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘন জনবসতিপূর্ণ হওয়ায় এখানে শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় সুলভ শ্রমিক পাওয়ার সুবিধা রয়েছে।

- উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা – প্রকল্প স্থাপন ও পরিচালনায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ এই শিল্পাঞ্চলে বর্তমান।

- অন্যান্য সুবিধা – সহজলভ্য জমি, উন্নত বাজার, বিপুল চাহিদা প্রভৃতি হলদিয়ায় পেট্রোরসায়ন শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

ভারতে পেট্রোরসায়ন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করো।

ভারতে পেট্রোরসায়ন শিল্পের সমস্যা –

পেট্রোরসায়ন শিল্প ভারতের একটি উদীয়মান শিল্প। এই শিল্পের সমস্যাগুলি হল –

- শিল্পস্থাপনের প্রাথমিক ব্যয় বেশি বলে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হওয়ায় এই শিল্পের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না।

- এই শিল্পে ক্রমপরিবর্তনশীল কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশ থেকে উচ্চ মূল্যে বিভিন্ন প্রযুক্তি সংগ্রহ করতে হয়।

- ভারতে পেট্রোপণ্যের ওপর শুল্ক অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে বেশি।

- রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিশ্ববাজারে খনিজ তেলের মূল্যবৃদ্ধি এই শিল্পের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করেছে।

- খনিজ তেলজাত অধিকাংশ দ্রব্য ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজ্য না হওয়ায় (non-biodegradable) খনিজ তেলজাত বর্জ্য পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করে।

ভারতে পেট্রোরসায়ন শিল্পের সম্ভাবনা –

ভারতে পেট্রোরাসায়নিক শিল্পের সম্ভাবনাগুলি হল –

- রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতি দ্রব্যসহ প্রায় 600টির বেশি পণ্য এই শিল্প থেকে উৎপন্ন করা যায়। তাই সমৃদ্ধ ভারতে এই শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের বিশাল বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে।

- মূলধনের সমস্যা সমাধানের জন্য অনাবাসী ভারতীয় এবং বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প কারখানা গড়ে তোলা যেতে পারে। বর্তমানে এই প্রয়াস শুরু হয়েছে।

- বহু অনুসারী শিল্পের বিকাশ ঘটেছে বলে এই শিল্পের আঞ্চলিক উন্নয়ন হয়েছে ও কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোলের ষষ্ঠ অধ্যায় “ভারতের অর্থনৈতিক পরিবেশ” -এর “ভারতের শিল্প” বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ “দীর্ঘধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন