আজকের আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের ‘প্রাককথন: ইউরোপ ও আধুনিক যুগ’ এর আলোচনা করব। এই নিবন্ধে বইয়ের বিষয়বস্তু, অধ্যায়ের কাঠামো এবং প্রধান বিষয়াবলী সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হবে, যা আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আপনাদের প্রস্তুতি আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

ইউরোপের সমাজ-রাজনৈতিক বিবর্তন (Political-Social Evolution of Europe)

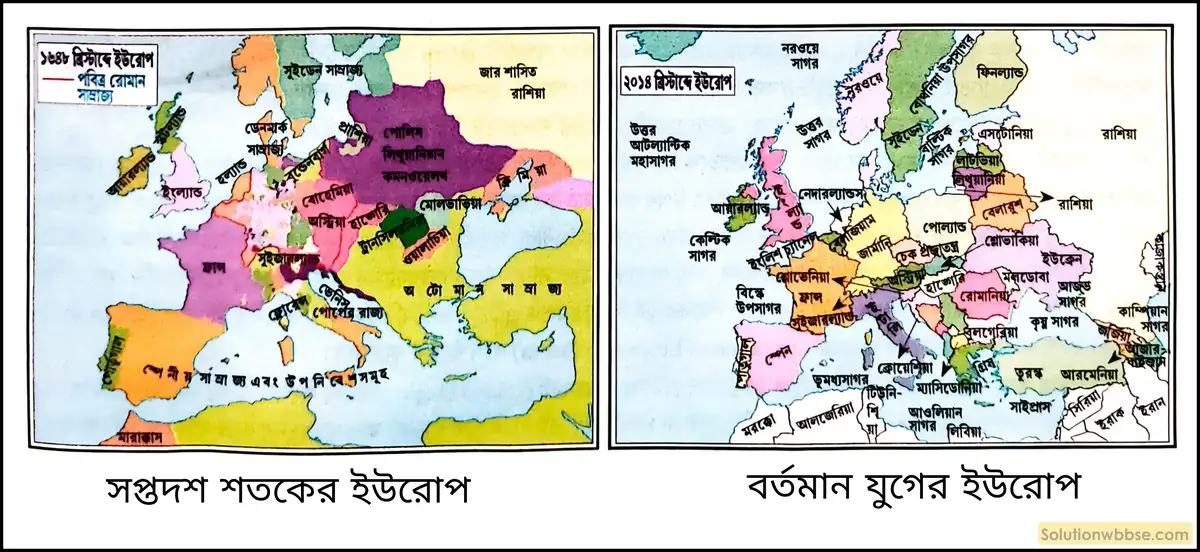

ইউরোপের ইতিহাসে 900-1798 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে পরিবর্তনের সময়সীমা বলে মনে করা হয়। ইউরোপ মহাদেশ প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছিল। বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ঘটেছিল। সামন্ততন্ত্রের পতন, রেনেসাঁস ও ভৌগোলিক আবিষ্কার এই সময়কালে ঘটেছিল যা আধুনিক ইউরোপের ভিত্তিভূমি রচনা করে দিয়েছিল। বস্তুত বলা যেতে পারে যে, এই সময়কালে ইউরোপ মধ্যযুগীয় সময়সীমা অতিক্রম করে আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছিল। ইউরোপের বিবর্তন এইভাবেই ঘটেছিল।

রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্ব – রোমান সাম্রাজ্য বনাম পোপতন্ত্র

পোপ হলেন খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু। 795 খ্রিস্টাব্দে পোপ প্রথম অ্যাড্রিয়ানের (Pope Adrian I) মৃত্যু হয়। নতুন পোপ হন তৃতীয় লিও (Pope Leo III)।

সদ্য প্রয়াত পোপ প্রথম অ্যাড্রিয়ানের আত্মীয়স্বজন তৃতীয় লিওর তীব্র বিরোধিতা করেন। পোপ তৃতীয় লিও-র বিরোধী পক্ষ তাঁকে দুশ্চরিত্র ও বহু দুষ্কর্মের নায়ক বলে প্রচার করেন।

সেইসময় ফ্রাঙ্ক সম্রাট শার্লাম্যান (Charlemagne) শক্তিশালী সম্রাট হিসেবে ইউরোপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পোপ তৃতীয় লিও ও তাঁর বিরোধী-উভয় পক্ষই সম্রাট শার্লাম্যানের সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন।

799 খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শার্লাম্যানের জীবনে এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল। সম্রাটের প্রধান পরামর্শদাতা পণ্ডিত আলকুইন সম্রাটকে বলেছিলেন যে, পৃথিবীতে এখন তিনজন প্রধান ব্যক্তি আছেন। যথা –

- পোপ,

- পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট এবং

- আপনি – সম্রাট শার্লাম্যান। এর মধ্যে

- পোপ শত্রুবেষ্টিত হয়ে তাঁর গৌরব হারিয়েছেন।

- পূর্ব রোমান সম্রাট রাজপ্রাসাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে বিধ্বস্ত।

- এই অবস্থায় আপনি – সম্রাট শার্লাম্যান পূর্ণ গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে আছেন।

একমাত্র আপনিই পারেন খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু পোপ ও চার্চের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। সম্রাট শার্লাম্যান 800 খ্রিস্টাব্দে আবার ইটালিতে উপস্থিত হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পোপতন্ত্রকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা।

এর মধ্যে পোপ লিও-র বিরুদ্ধে সব অভিযোগ অসত্য বলে প্রমাণিত হল। পোপ নিজে শপথ নিয়ে ঘোষণা করলেন যে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। এরপর পোপ সেন্ট পিটারস গির্জার পবিত্র আসন ফিরে পেলেন। এজন্য পোপ তৃতীয় লিও সম্রাট শার্লাম্যানের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন।

শার্লাম্যানের (Charlemagne) অভিষেক –

সম্রাট শার্লাম্যান 800 খ্রিস্টাব্দের 25 ডিসেম্বর জিশু খ্রিস্টের পবিত্র জন্মদিন উপলক্ষ্যে রোমের সেন্ট পিটারস গির্জায় যান। সেখানে তিনি যখন উপাসনা করছিলেন তখন সম্রাট শার্লাম্যানের প্রতি কৃতজ্ঞ পোপ তৃতীয় লিও একটি মুকুট শার্লাম্যানের মাথায় পরিয়ে দেন। এতে শার্লাম্যান খ্রিস্টান জগতের ধর্মগুরু পোপের দ্বারা অভিষিক্ত ও স্বীকৃত সম্রাট হলেন। 324 বছর পর রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান হয়।

কারণ –

চতুর্থ শতকের শেষদিকে চিনের পশ্চিম অংশের হুনরা ইউরোপে জার্মানদের উপর আক্রমণ করে। হুনদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জার্মানরা পশ্চিমদিকে চলে যায় এবং রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে ঢুকে পড়ে। রোমে নবাগত জার্মান উপজাতির সংখ্যা বাড়তে থাকে।

476 খ্রিস্টাব্দের 4 সেপ্টেম্বর জার্মান সেনাপতি অডোয়েকার (Odoacer) রোমান সম্রাট রোমুলাস অগাস্টুলাসকে (Romulus Augustulus) সিংহাসনচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন। 476 খ্রিস্টাব্দ থেকে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য আগন্তুক জাতিগুলির দখলে চলে যায়। 800 খ্রিস্টাব্দে পোপ তৃতীয় লিও কর্তৃক শার্লাম্যানের অভিষেক হয়। ফলে 324 বছর পর আবার রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান ঘটে বলে ধরা হয়।

অভিষেক দ্বন্দ্ব –

800 খ্রিস্টাব্দের ঘটনায় –

- পোপের রক্ষাকারী হলেন সম্রাট। আবার

- সম্রাটকে অভিষিক্ত করেন পোপ।

পরবর্তীকালে এই ঘটনাকে নিয়ে সম্রাট ও পোপের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তা ‘অভিষেক দ্বন্দ্ব’ নামে পরিচিত।

এই দ্বন্দ্বের মূল প্রশ্ন ছিল কে বড়ো – সম্রাট না পোপ?

রোমান সাম্রাজ্য বনাম পোপতন্ত্র –

খ্রিস্টান জগতে বড়ো কে? কার ক্ষমতা বেশি? সম্রাটের না পোপের? এই নিয়ে রোমান সম্রাটের সঙ্গে পোপের দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

মূলত অষ্টম শতকে রোমান সাম্রাজ্য ও পোপতন্ত্রের মধ্যে এই বিরোধের সূত্রপাত হয়। এর একদিকে ছিল রোমান সাম্রাজ্য এবং অন্যদিকে পোপতন্ত্র। একাদশ শতকে যখন সম্রাট ও পোপের দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে তখন এর একদিকে ছিলেন জার্মান সম্রাট চতুর্থ হেনরি (Henry IV) এবং অপরদিকে ছিলেন পোপ সপ্তম গ্রেগরি (Pope Gregory VII)।

পোপ সপ্তম গ্রেগরি (Pope Gregory VII) (22 এপ্রিল 1073-25 মে 1085 খ্রিস্টাব্দ) –

পোপ সপ্তম গ্রেগরি 1073 খ্রিস্টাব্দে পোপ পদে নির্বাচিত হন। তবে তাঁর পক্ষে মৌখিক অনুমোদন থাকলেও তিনি বিধিবদ্ধ প্রথা অগ্রাহ্য করেছিলেন।

বিরোধের কারণ –

- পোপ পদ লাভ করার পর সপ্তম গ্রেগরি চার্চকে সমস্ত লৌকিক শক্তির ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

- তিনি পোপের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্রাটের অধিকারের বিরোধিতা করেছিলেন।

- তিনি পোপতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রাচীন তথ্যপ্রমাণ ও যাজকীয় আইনাবলি সংগ্রহ করেছিলেন।

- তিনি ‘Dictatus Papae’ (1073 খ্রিস্টাব্দ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর প্রতিটি বাক্যে, ঘোষণায় ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তিনি পোপতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন।

- তিনি ঘোষণা করেছিলেন তাঁর আদেশ ও কর্মপন্থাকে মেনে চলাই ধর্ম। অর্থাৎ তাঁর বিরোধিতা করা অধর্ম।

- তিনি খ্রিস্টান জগতের সমস্ত শাসককে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অবাধ্য ও ধর্মভ্রষ্টদের অপসারিত করাকে তাঁর অধিকার বলে ঘোষণা করেন।

- 1073 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পোপ গ্রেগরি এক ভয়ংকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি অযাজক সামন্তপ্রভু কর্তৃক ভূস্বামী যাজক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ইনভেস্টিচার প্রথা ও অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন তার নির্দেশ কেউ অমান্য করলে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হবে।

পোপের এই আদেশকে কেন্দ্র করে শুরু হয় পোপ ও সম্রাটের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী এবং রক্তক্ষয়ী তিক্ত সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ইতিহাসে ‘ইনভেস্টিচার কনটেস্ট” (Investiture Contest) নামে পরিচিত।

ইনভেস্টিচার (Investiture) –

ইউরোপের সামন্ততন্ত্রে ইনভেস্টিচার নামে এক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। সামন্তপ্রভু যখন তাঁর অধস্তন সামন্তকে ভূসম্পত্তি প্রদান করতেন তখন সামন্তপ্রভুর কাছে অধস্তন সামন্ত বিশ্বস্ততা ও নতিস্বীকারের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করতেন। এরপর সামন্তপ্রভু অধস্তন সামন্তকে তাঁর পদ ও ভূসম্পত্তির প্রতীক হিসেবে পতাকা, দণ্ড, সনদ ও অঙ্গুরীয় দিতেন। গ্রহীতা সামন্ত নতজানু হয়ে তা গ্রহণ করতেন।

চার্চের ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম ছিল। সম্রাট চার্চের বিশপকে সম্পত্তি প্রদান করলে বা নতুন বিশপ নিযুক্ত হলে তাঁকেও সম্রাটকে বিশ্বস্ততা ও নতিস্বীকারের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করে পতাকা, দণ্ড, সনদ ও অঙ্গুরীয় গ্রহণ করতে হত।

সম্রাট চতুর্থ হেনরি (Henry IV) –

জার্মান সম্রাট চতুর্থ হেনরি পোপ সপ্তম গ্রেগরির আদেশকে অবৈধ হস্তক্ষেপ বলে ঘোষণা করেন। ফলে সম্রাট ও পোপের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়।

সম্রাট চতুর্থ হেনরি ও পোপ সপ্তম গ্রেগরির দ্বন্দ্ব –

সম্রাটের আচরণে ক্ষুদ্ধ হয়ে পোপ সপ্তম গ্রেগরি সম্রাটকে সমাজচ্যুত বলে ঘোষণা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সম্রাট পোপের অধীন একজন কর্মচারী এবং পোপ ইচ্ছা করলে সম্রাটকে অপসারণ করতে পারেন। সম্রাট যতদিন পোপের নির্দেশ পালন করবেন, ততদিন সম্রাট পদে থাকতে পারবেন। পোপ সপ্তম গ্রেগরি বিশ্বাস করতেন মর্ত্যে পোপ হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাই একমাত্র পোপেরই অধিকার আছে সম্রাটের যোগ্যতা ও বৈধতা বিচার করার।

- পোপ সপ্তম গ্রেগরির এই বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে সম্রাট চতুর্থ হেনরি এক সম্মেলন আহ্বান করেন (1076 খ্রিস্টাব্দ)। এখানে সম্রাটের সমর্থক কিছু বিশপের সহযোগিতায় সম্রাট চতুর্থ হেনরি পোপ সপ্তম গ্রেগরিকে ‘ভণ্ড সন্ন্যাসী’, ‘অবৈধভাবে ক্ষমতাদখলকারী’ বলে নিন্দা করেন।

- সম্রাট চতুর্থ হেনরির আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে পোপ সপ্তম গ্রেগরি সম্রাট চতুর্থ হেনরিকে সিংহাসনচ্যুত করেছেন বলে ঘোষণা করেন।

- পোপ সপ্তম হেনরির ঘোষণার ফলে জার্মানিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এর ফলে চতুর্থ হেনরির সম্রাট পদ বিপন্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সম্রাট চতুর্থ হেনরি পোপ সপ্তম গ্রেগরির কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন।

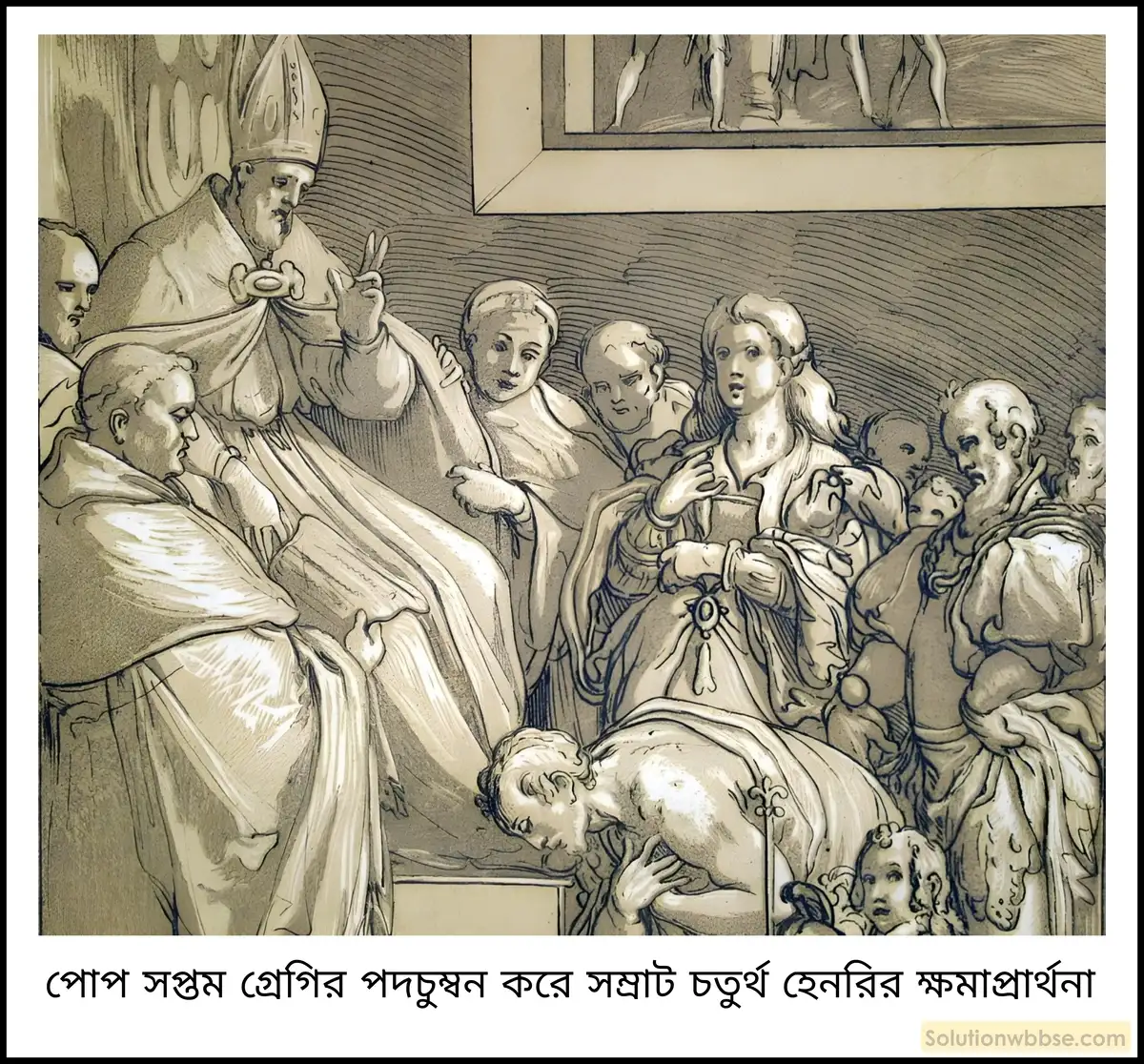

ক্যানোসা (Canossa) –

1077 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পোপ সপ্তম গ্রেগরি ইটালির টাসকানির ক্যানোসা-র দুর্গে ছিলেন। সম্রাট চতুর্থ হেনরি ইটালির ক্যানোসা দুর্গে পোপের কাছে ক্ষমাভিক্ষা প্রার্থনার জন্য যান। কিন্তু পোপ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন না। তখন সম্রাট চতুর্থ হেনরি ক্যানোসা দুর্গের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রবল শীতের মধ্যে তিন দিন নগ্নপদে নতজানু হয়ে পোপবিরোধী কাজের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করলেন। এরপর পোপ তাঁকে ক্ষমা করলেন।

ক্যানোসার ঘটনার গুরুত্ব –

ক্যানোসার এই ঘটনার গুরুত্ব অপরিসীম।

সম্রাট চতুর্থ হেনরির কূটনৈতিক জয় –

ক্যানোসা-র ঘটনায় সম্রাট চতুর্থ হেনরি চরম অপমানিত হন। কিন্তু এই ঘটনার ফলে তাঁর কূটনৈতিক জয় হয়েছিল – তিনি পোপের স্বীকৃতি লাভ করে আবার সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

পোপ সপ্তম গ্রেগরির নৈতিক জয় ও প্রভাব বৃদ্ধি –

- ক্যানোসা-র ঘটনা ছিল পোপ সপ্তম গ্রেগরির নৈতিক জয়।

- সেইসময় ইউরোপের সবচেয়ে পরাক্রান্ত সম্রাট পোপের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এতে পোপের মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল।

খ্রিস্টান জগতে পোপের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা –

- এই ঘটনার পর খ্রিস্টান জগতের প্রায় প্রতিটি দেশের চার্চের উপর পোপের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

- পোপ তাঁর ক্ষমতাকে সমস্ত লৌকিক শক্তির ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

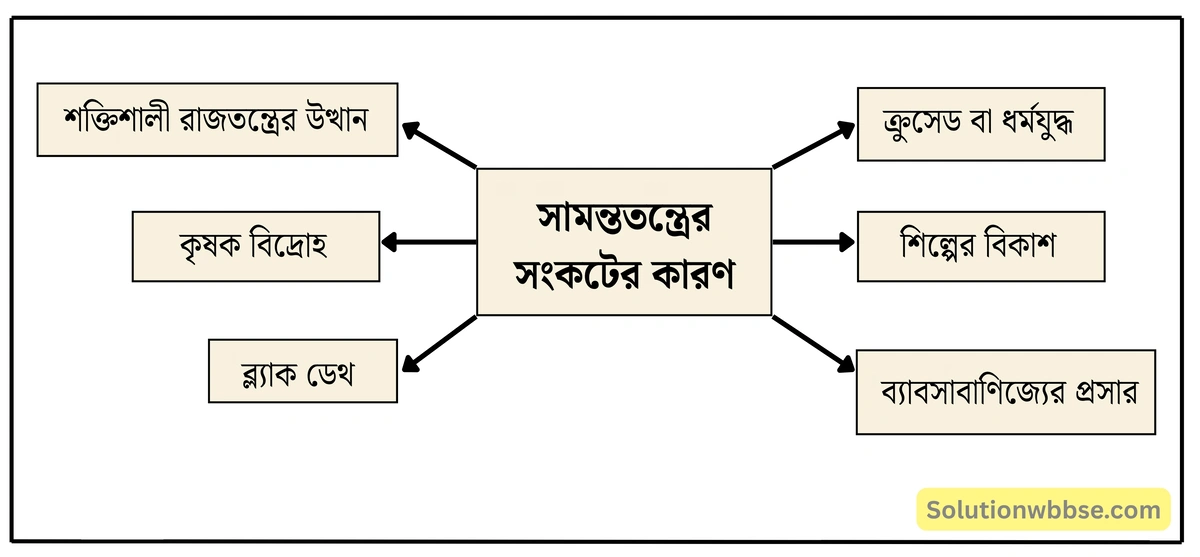

পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সংকট –

নবম ও দশম শতকে ইউরোপে কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙে পড়লে সমাজ ও রাষ্ট্রে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। ভূমিনির্ভর অভিজাত ও সরকারি কর্মচারীরা সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রের পরিবর্তে এক ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, যার নাম সামন্ততন্ত্র (Feudalism)। সামন্ততন্ত্রের এক বড়ো বৈশিষ্ট্য হল ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে শাসনব্যবস্থাকে যুক্ত করা। চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকেই পশ্চিম ইউরোপের সমাজে ভূমিনির্ভর সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তবে এই অবক্ষয় কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না।

সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত দুর্বলতাও সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার পতন ঘটিয়েছিল।

ভূমিদাস প্রথার বিলোপ

পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভূমিদাস (Sert) শ্রমের উপর নির্ভর করে ম্যানরগুলিতে যে উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল নবম শতক থেকে, তা অন্তত কিছুকালের জন্যে ব্যাহত হয় জনসংখ্যার হ্রাসের কারণে। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হওয়া মহামারি, দুর্ভিক্ষ পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র জীবনহানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা ছাড়া, নানারকম সামরিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বহু অঞ্চলে চাষবাস প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। 1470 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পরিত্যক্ত গ্রামের সংখ্যা ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। কৃষিজীবীদের আকস্মিক সংখ্যাল্পতার ফলে বাধ্যতামূলক শ্রমদানের প্রবণতাও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডে প্লেগ মহামারির (Black Death) ফলে কৃষিমজুরের সংখ্যা কমে গেলে নগদ টাকায় মজুর কেনা দরকার হয়ে পড়লে তা ভূমিদাসপ্রথায় আঘাত করেছিল। ক্রুসেডের উন্মাদনা বিশেষত প্রথম ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী সার্ফদের মুক্তিলাভ সার্ফপ্রথায় ভাঙন ধরিয়েছিল।

কৃষিক্ষেত্রে নয়া-পদ্ধতির উদ্ভাবন, কৃষির সম্প্রসারণ, খাদ্য এবং নিত্যব্যবহার্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি

ষোড়শ শতক নাগাদ ইউরোপে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ইংল্যান্ডের ম্যানরগুলিতে এমনিতে গ্রামীণ সমাজের পরিচালনায় কৃষি উৎপাদন চালু ছিল। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর ভাঙন ও ভূমির মালিকানার পরিবর্তনের ফলে তা যথেষ্ট লাভজনক হয়ে ওঠে। তা ছাড়া জাতীয় বাজার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মুদ্রানির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তন, পশমশিল্পের অভাবনীয় বিকাশ অল্প সময়ের মধ্যে সে-দেশে এক মূলধনি শ্রেণির আবির্ভাবকে সুনিশ্চিত করে দেয়। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সতেরো শতকের মধ্যে অঞ্চল বিশেষে বেষ্টনী ব্যবস্থার প্রবর্তন, ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্র ধরে মঠের বিশাল ভূসম্পত্তি গ্রাস শুধু ভূস্বামীদের জমির আয়তনই বাড়ায়নি, তা ভূস্বামী ও কৃষকদের আনুপাতিক হারেরও পরিবর্তন ঘটায়।

এই সময় থেকেই সব ধরনের ভূমিকর্ষণের উপযোগী লোহার ফলাযুক্ত লাঙল, মাটি গুঁড়ো করার জন্য চ্যাপ্টা কাঠের খণ্ডযুক্ত ‘মই’ ব্যবহার শুরু হয়। এই জাতীয় ভারী লাঙল ব্যবহারের ফলে গভীরভাবে ভূমিকর্ষণ ছাড়াও মাটি গুঁড়ো করে সমানভাবে বীজ বপন করা সম্ভব হত। আর এই ভারী লাঙল টানার জন্য প্রথমে বলদ, পরে ঘোড়ার ব্যবহার হতে থাকে। তবে এর ব্যবহার একমাত্র স্বচ্ছল কৃষকদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। সাধারণ কৃষকরা যৌথভাবে ঘোড়ায় টানা লাঙল ব্যবহার করতেন। উপযুক্ত লাঙলের সঙ্গে উন্নতমানের কাস্তে, মই ইত্যাদি চালু হয়। এর ফলে একেবারে গোড়া থেকে ফসল না কেটে গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কাটা ফসলের মূলদেশ খেতগুলিতে রেখে দেওয়া সম্ভব হত। এই সময় বিজ্ঞানসম্মতভাবে রাসায়নিক সার প্রস্তুত হয়। জলসেচ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটে।

সামুদ্রিক অভিযান এবং নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের আগেও কৃষি উৎপাদনে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ছিল। আলেকজান্ডারের আক্রমণ, আরব যুদ্ধ এবং ক্রুসেডের মাধ্যমে ইউরোপীয়দের প্রাচ্যের বহু নতুন খাদ্যশস্য ও ফলমূলের সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছিল। আখ, ধান, তুলো ও রেশম উৎপাদন পদ্ধতি ইউরোপীয়দের আর অজানা ছিল না। বিশেষ ধরনের গম উৎপাদন ফ্রান্সে শুরু হয়ে ক্রমশ তা উত্তর ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে পনেরো শতকে ইউরোপীয়রা নতুন খাদ্যশস্য, বহু বিচিত্র সবজি, ফলমূল উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয় বিপুল বৈচিত্র্য। তবে মশলার দুষ্প্রাপ্যতা দূর করা যায়নি। যদিও শীতকালের জন্য শুকনো ফল এবং নুন দিয়ে সবজি সংরক্ষণের কৌশল তারা আয়ত্ত করে নিয়েছিল।

কলম্বাস এবং তাঁর অনুগামীরা দেখেছিলেন যে, নতুন ও পুরোনো পৃথিবী – দুইই তুলো, নারকেল, লাউ জাতীয় ফসলের সঙ্গে পরিচিত হলেও ভুট্টা, ক্যাসাভা (সাগুদানা বিশেষ), আলু, ফুলকপি, বিন, মটরশুঁটি, বাদাম, ধনে, তামাক, কোকো, কফি, আনারস, টম্যাটো প্রভৃতি খাদ্য বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। এভাবে অনেক স্বল্প সময়ের মধ্যে বহু খাদ্যশস্য ও সবজি, ফলমূল ও বাণিজ্য শস্য উৎপাদন ও ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া মহাদেশীয় কৃষি অর্থনীতিতে যুগান্তর এসে গিয়েছিল। বিনের বীজ কানাডা থেকে ইউরোপে এনেছিল ফরাসিরা। তাই এর নাম হয়েছিল ফ্রেঞ্চবিন। আমেরিকার আনারস ইউরোপে পৌঁছেছিল ষোড়শ শতকে। যদিও সপ্তদশ শতকের আগে তা জনপ্রিয় হয়নি।

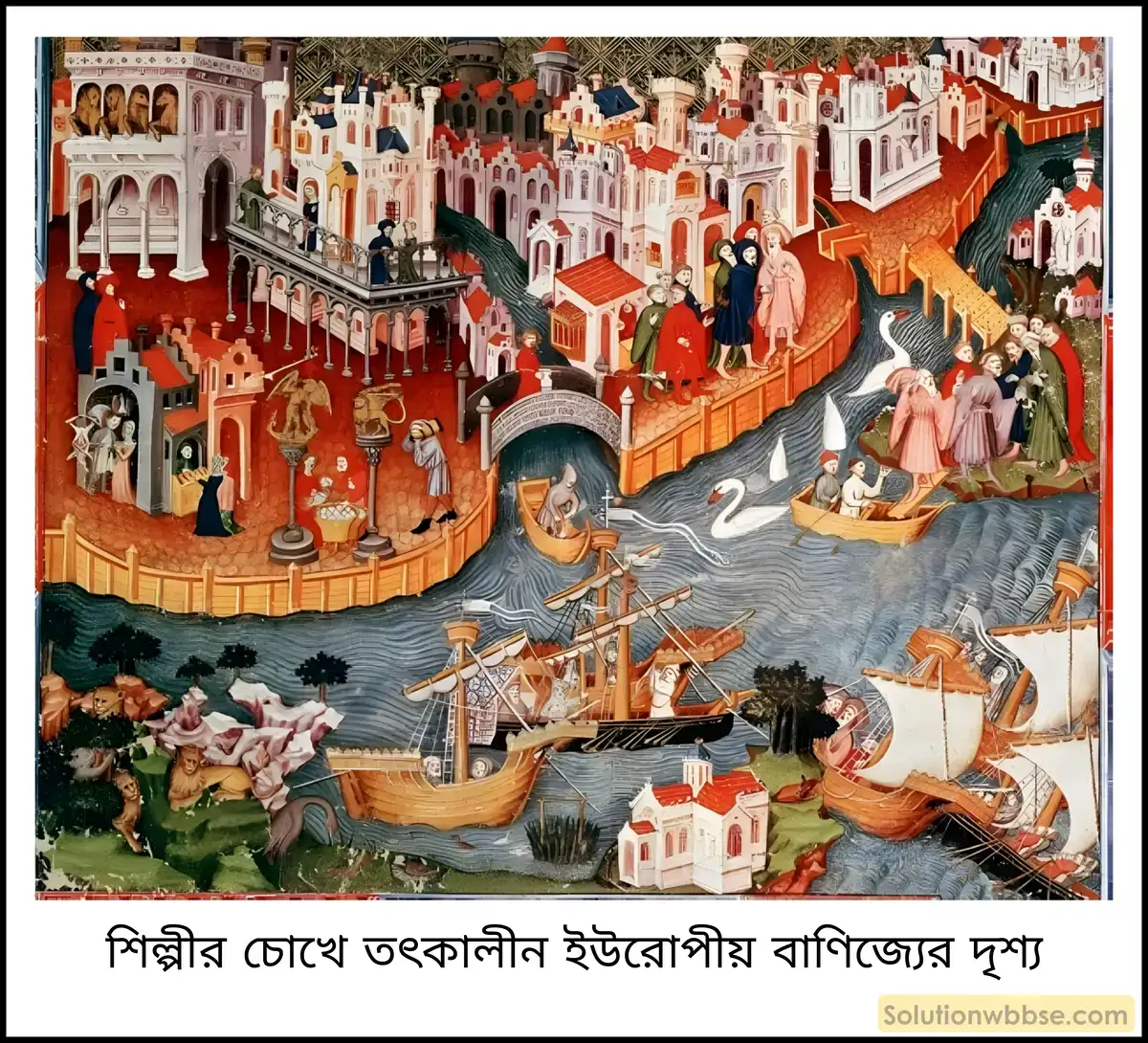

নতুন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উত্থান –

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, সামন্ততন্ত্রের অবসানের পর নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণির উদ্ভব হল কীভাবে? একটু ভাবলেই দেখা যাবে, মধ্যযুগের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা ছিল ক্রুসেড (Crusade) বা ধর্মযুদ্ধ। এই ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল সামন্তপ্রভু ও ক্রীতদাস শ্রেণি উভয়েই। সামন্তপ্রভুরা যেমন যুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাদের রাজকোশ নিঃশেষিত করে ফেলেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ক্রীতদাসরাও ধর্মযুদ্ধে যোগ দেওয়ার নাম করে সামন্তপ্রভুর জমিদারি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে সামন্তপ্রথাকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এইভাবে সামন্তপ্রথা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লে সেই জায়গায় স্থান করে নেয় বাণিজ্য ও শিল্প অর্থনীতি। কারণ, ক্রুসেডের ফলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল, গড়ে উঠেছিল নতুন শহর ও বন্দর এবং সামাজিক ক্ষেত্রে জন্ম নিয়েছিল নতুন এক বণিক শ্রেণির। সামন্ত অর্থনীতির বদলে বাণিজ্য অর্থনীতির প্রসার ঘটলে এই নবোদিত বণিক শ্রেণি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলেরও চেষ্টা করে। ফলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোরও বদল ঘটতে থাকে। এইভাবে পুঁজিবাদ রাষ্ট্রব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে।

নবজাগরণ ও মানবতাবাদ (Renaissance and Humanism) –

নবজাগরণ (Renaissance) –

‘নবজাগরণ’ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল রেনেসাঁস (Renaissance)। আসলে ‘রেনেসাঁস’ একটি ফরাসি শব্দ। ‘রেনেসাঁস’ শব্দের অর্থ পুনর্জন্ম। মধ্যযুগের কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরোধিতা করে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদকে আশ্রয় করে গ্রিক ও ল্যাটিন ধ্রুপদি সাহিত্য ও জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে মানুষের চিন্তা ও মননে পরিবর্তন আনে রেনেসাঁস। ‘রেনেসাঁস’, শব্দটি সম্ভবত 1500 খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্যবহার করেন ইটালির চিত্রকর ও স্থপতি জর্জো ভাজারি (Georgio Vasari)।

মানবতাবাদ (Humanism) –

‘মানবতাবাদ’ (Humanism) কথাটি সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করেছেন জার্মান শিক্ষাবিদ এফ জে নাইথাম্মের (F J Niethammer)। মানবতাবাদ আধুনিক যুগের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানবতাবাদের মূল কথা হল মানুষের মঙ্গল করা বা মানুষের প্রতি ভালোবাসা। মানবতাবাদে পারলৌকিক চিন্তায় গুরুত্ব না দিয়ে এই জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য, ভালোবাসা ও আনন্দলাভের কথা প্রচার করা হয়।

সুইজারল্যান্ডের ঐতিহাসিক জেকব বুর্খার্ড (Jacob Burckhardt) তাঁর ‘The Civilization of the Renaissance in Italy’ গ্রন্থের মাধ্যমে নবজাগরণ এবং মানবতাবাদ শব্দ দুটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

অতীতের পুনরুদ্ধার ও নব জীবনদর্শন –

প্রাচীন গ্রিক ও রোমান যুগে ইউরোপে যে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, মধ্যযুগে তা লোপ পায়। গ্রিক দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চা বন্ধ হয়ে যায় এবং যুক্তিবাদের পরিবর্তে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস ইউরোপকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করে অতীতের জ্ঞানের আলোয় ইউরোপকে উদ্ভাসিত করে তোলার প্রচেষ্টাই হল নবজাগরণ। নবজাগরণের ফলে পঞ্চদশ শতক থেকে পুনরায় ধ্রুপদি গ্রিক ও রোমান শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের চর্চা শুরু হয়। ফলে অতীতের পুনরুদ্ধার ঘটে।

Point -এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শব্দ দিয়ে মনে রাখার সহজ উপায় –

যুক্তি ধর্ম অনু মান আর

ব্যক্তি বিজ্ঞান ও অতীতের পুনরুদ্ধার।

যুক্তিবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা অনুসন্ধিৎসা মানবতাবাদ

ব্যক্তিস্বাধীনতা বিজ্ঞানচেতনা ও অতীতের পুনরুদ্ধার।

নবজাগরণ প্রসূত যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতির প্রভাবে মানুষ পার্থিব সুখভোগ ও আনন্দময় জীবনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। মধ্যযুগে মানুষ গির্জার প্রভাবে পরলোকে যে সুখভোগের স্বপ্ন দেখত তার পরিবর্তে ইহজগতে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনযাপনের নতুন পথ খুঁজে পায়। ধ্রুপদি ঐতিহ্যকে তারা মূল্যবোধের তথা জীবনদর্শনের মূল্যায়নে ব্যবহার করে এক নতুন চেতনা সৃষ্টি করে। এই নতুন চেতনা মানুষকে এই বোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, দৈব বা অলৌকিক কোনো শক্তি নয়, সে নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা।

মানুষের গুরুত্ব ও মর্যাদাবৃদ্ধি এবং মানবকেন্দ্রিক বিশ্বধারণা

‘রেনেসাঁস’ আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানবতাবাদ। মানবতাবাদ বলতে এমন এক বুদ্ধিজীবী আন্দোলনকে বোঝায় যেখানে মানুষই হল জগতের কেন্দ্রবিন্দু। মানবতাবাদ মানুষের প্রকৃতি, কৃতিত্ব ও সম্ভাবনার উপর জোর দিয়েছিল, ঈশ্বরের শক্তি ও রহস্য নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ঈশ্বর রয়ে গেলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হিসেবে, মানুষের ভাগ্যের নিয়ামক হিসেবে নয়। মানবতাবাদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল মানুষকে ঈশ্বর নির্ভরতা ছেড়ে আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাসী, গতিশীল, কর্মোদ্যোগী ও দুঃসাহসী মানুষে পরিণত করা। আর মানবতাবাদ প্রসূত এই ধারণাই হল মানবকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের সাহিত্য, শিল্প-ভাস্কর্য, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রতত্ত্ব, ইতিহাস, সংগীত সবকিছুতেই এই ধারণার প্রভাব লক্ষণীয়।

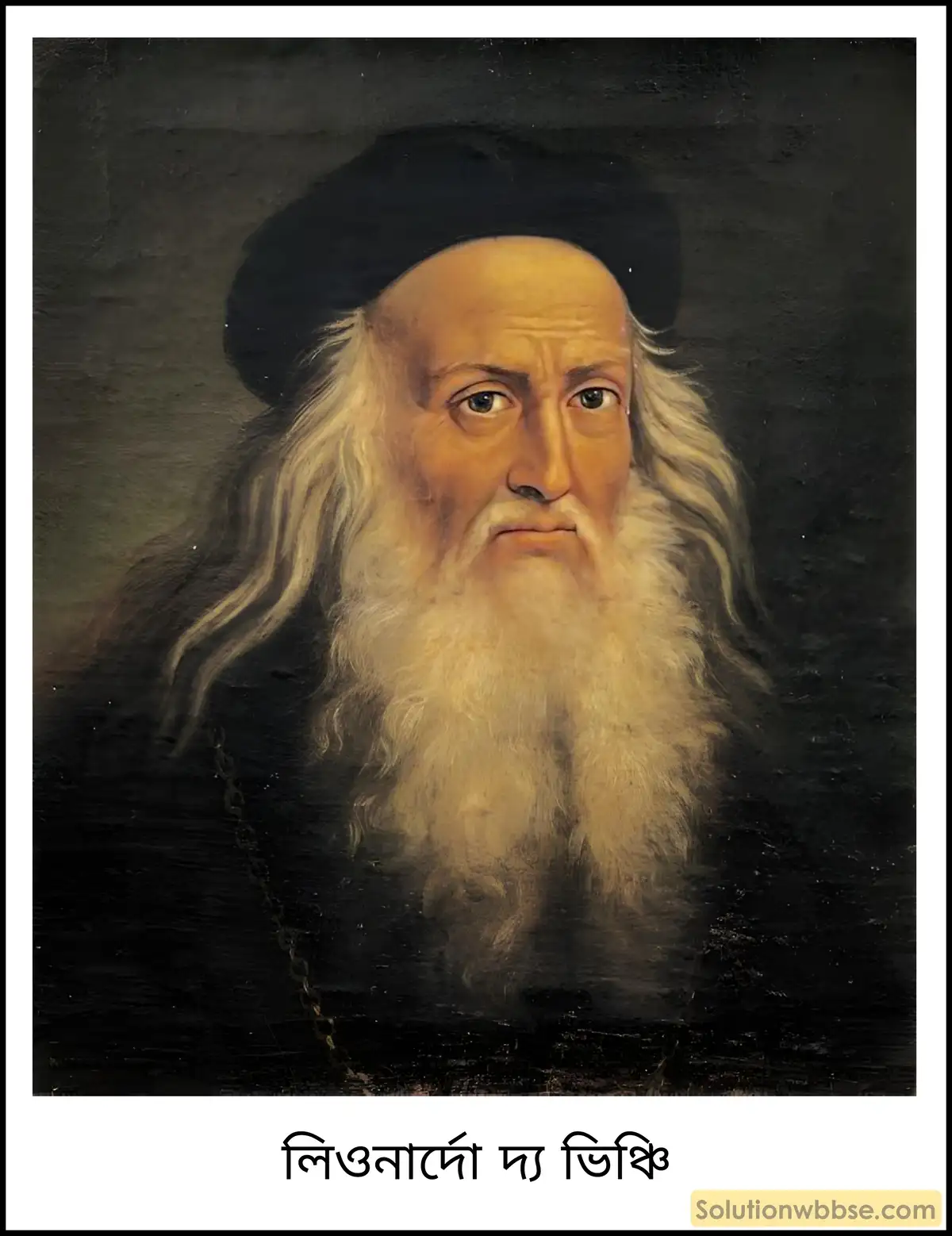

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci) –

মানবতাবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। 1452 খ্রিস্টাব্দে তিনি ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, বিজ্ঞানী, স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, শারীরবিদ, ভূতত্ত্ববিদ এবং সংগীতজ্ঞ।

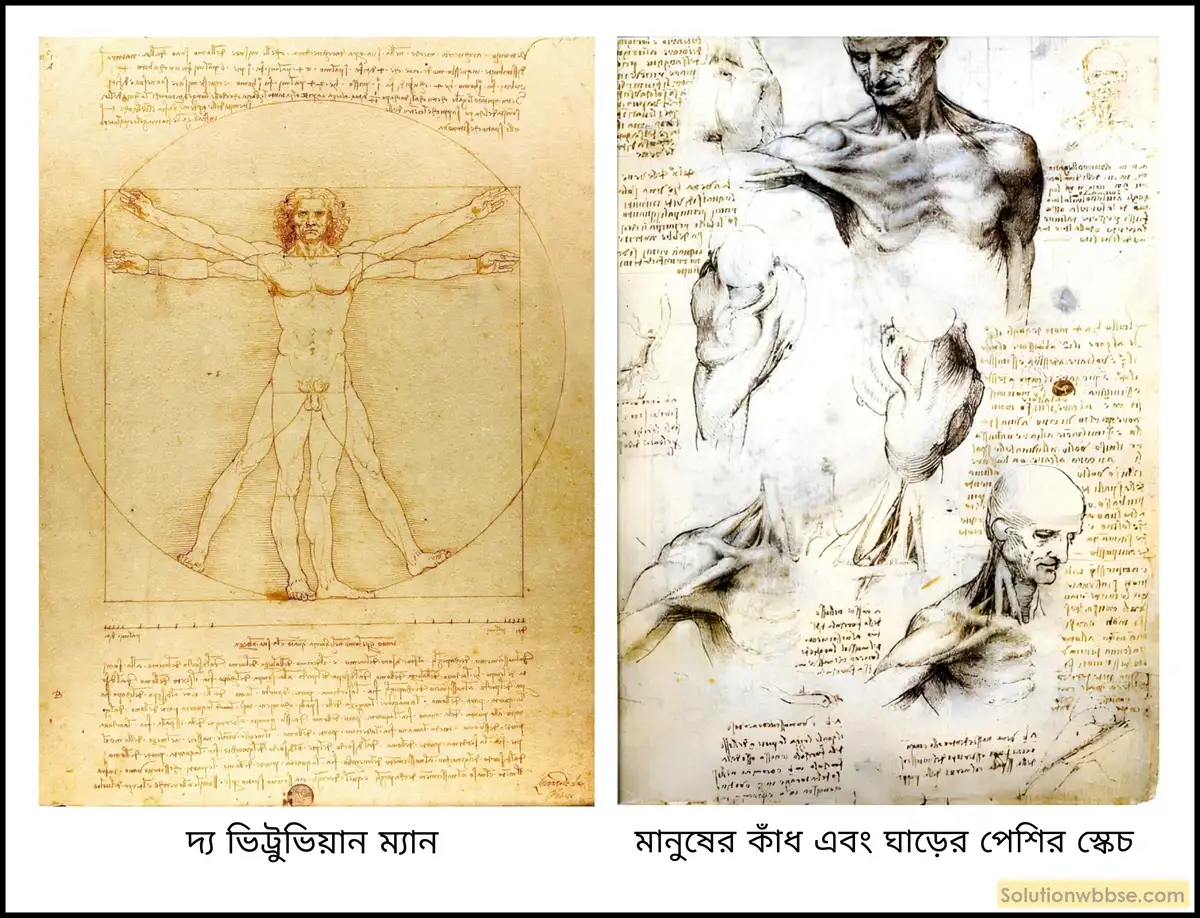

তাঁর আঁকা চিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – ‘মোনালিসা’ (Monalisa, জনৈক ব্যবসায়ীর পত্নী লিজা জোকোন্দের প্রতিকৃতি, 1503 খ্রিস্টাব্দ) এবং ‘দ্য লাস্ট সাপার’ (The Last Supper, জিশু ও তাঁর 12 জন শিষ্যের একসাথে শেষ ভোজনের দৃশ্য, 1498 খ্রিস্টাব্দ)। এ ছাড়া ‘দ্য ভিট্রুভিয়ান ম্যান’ (The Vitruvian Man), ‘লেডি উইথ অ্যান আরমিন’ (Lady with an Ermine), ‘ভার্জিন অ্যান্ড চাইল্ড উইথ সেন্ট অ্যান’ (Virgin and Child with St. Anne) ইত্যাদিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লিওনার্দো-ই প্রথম আলো-ছায়া ও রঙের সমতা বজায় রেখে ছবি আঁকার দক্ষতা দেখান। ‘ভার্জিন অফ দ্য রকস’ (Virgin of the Rocks) চিত্রে তাঁর প্রকৃতিপ্রেম প্রকাশিত। শোনা যায়, তিনি গভীর রাতে মাটি খুঁড়ে শবদেহ বের করে আনতেন এবং শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে মানুষের শারীরিক গঠন পরীক্ষা করতেন। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির নোটবইয়ে শারীরিক কাঠামোর অনেক স্কেচ পাওয়া গেছে। তিনি যুদ্ধের ট্যাংকার, প্যারাসুট, ডুবোজাহাজ ও বায়ুযানেরও নকশা তৈরি করেছিলেন। তিনি স্ক্রু-র প্যাঁচ কাটার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। 1519 খ্রিস্টাব্দে 67 বছর বয়সে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এই বিখ্যাত মানুষটির মৃত্যু হয়।

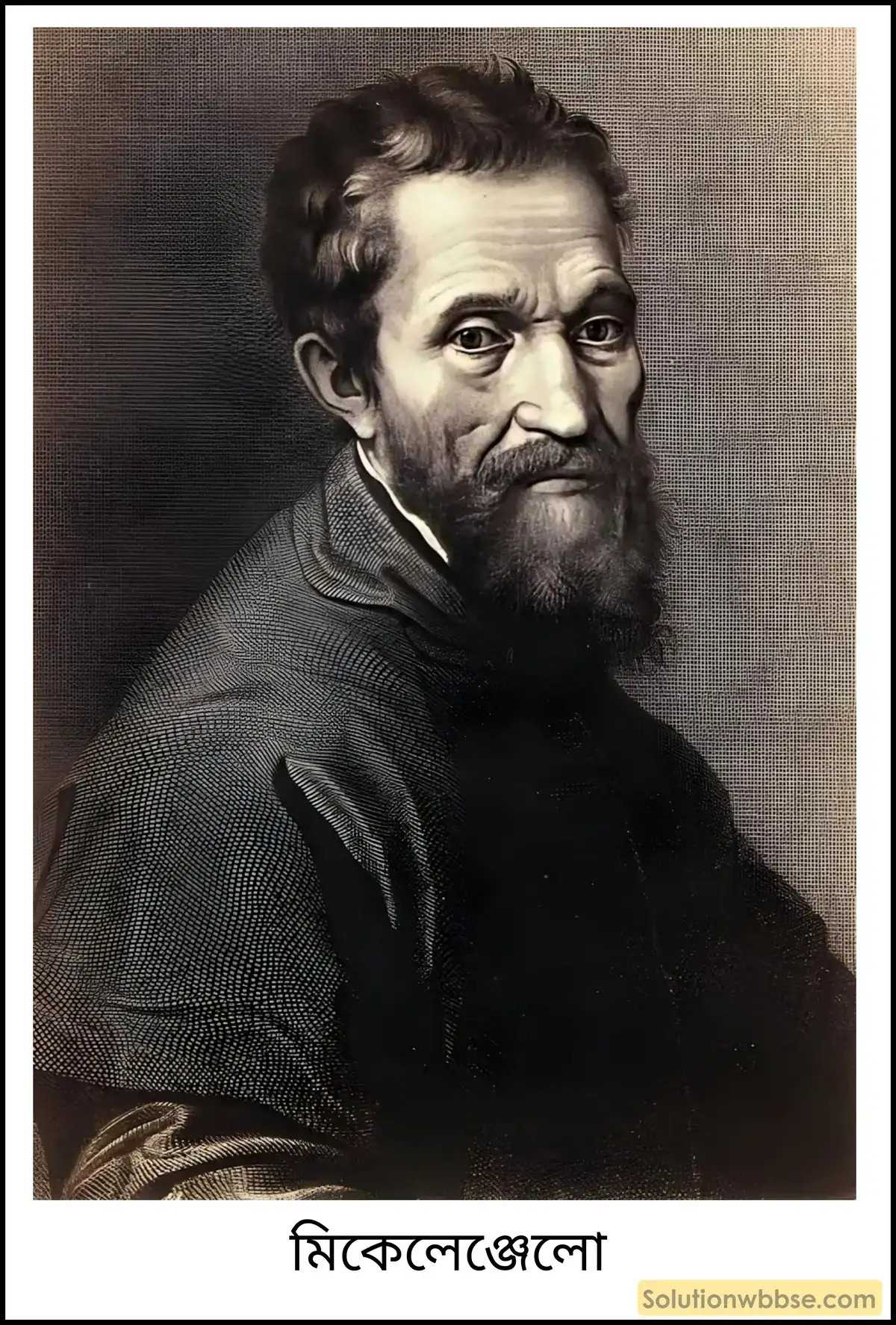

মিকেলেঞ্জোলো (Michelangelo) –

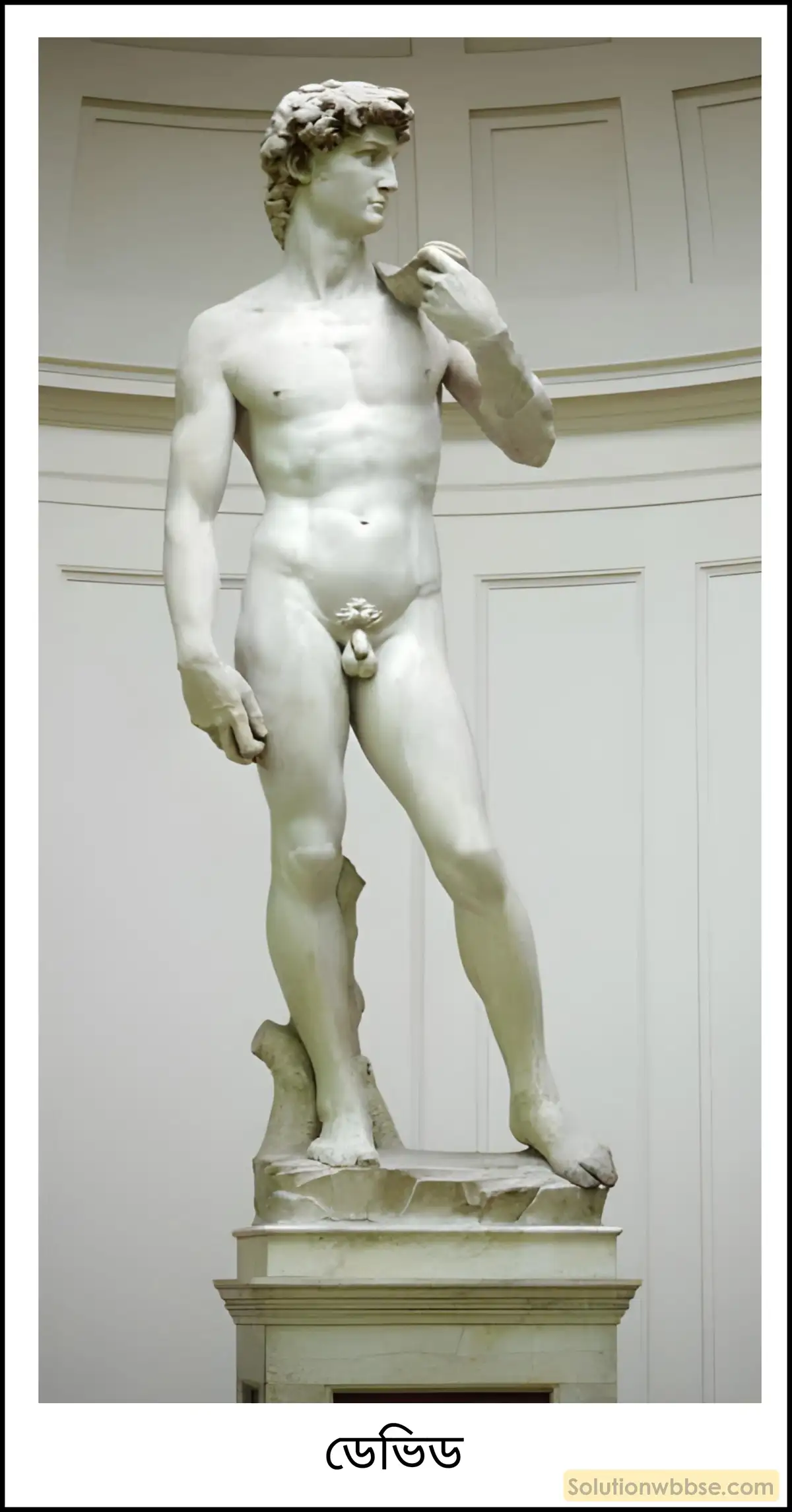

মিকেলেঞ্জোলো দ্য লোদোভিকো বুওনারোত্তি সিমোনি (Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni) -কে আমরা মিকেলেঞ্জোলো বলেই বেশি চিনি। ইটালির ফ্লোরেন্সের অধিবাসী মিকেলেঞ্জোলো ছিলেন রেনেসাঁস যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর। তাঁর আঁকা শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – রোমের সেন্ট পিটারস গির্জার দেওয়ালে আঁকা ‘দ্য লাস্ট জাজমেন্ট’ (The Last Judgement, 1500 খ্রিস্টাব্দ) এবং সিস্টিনা উপাসনাগৃহের ভিতরের দিকের ছাদে আঁকা ‘ক্রিয়েশন অফ অ্যাডাম’ (Creation of Adam, 1508-1812 খ্রিস্টাব্দ)। ভাস্কর্য শিল্পে মিকেলেঞ্জোলো কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন ডেভিড (David) এবং পিয়েতা (Pietá) নির্মাণের দ্বারা। 1564 খ্রিস্টাব্দে 88 বছর বয়সে মিকেলেঞ্জোলো মারা যান।

আবিষ্কারের যুগ (The Age of ‘Discovery’) –

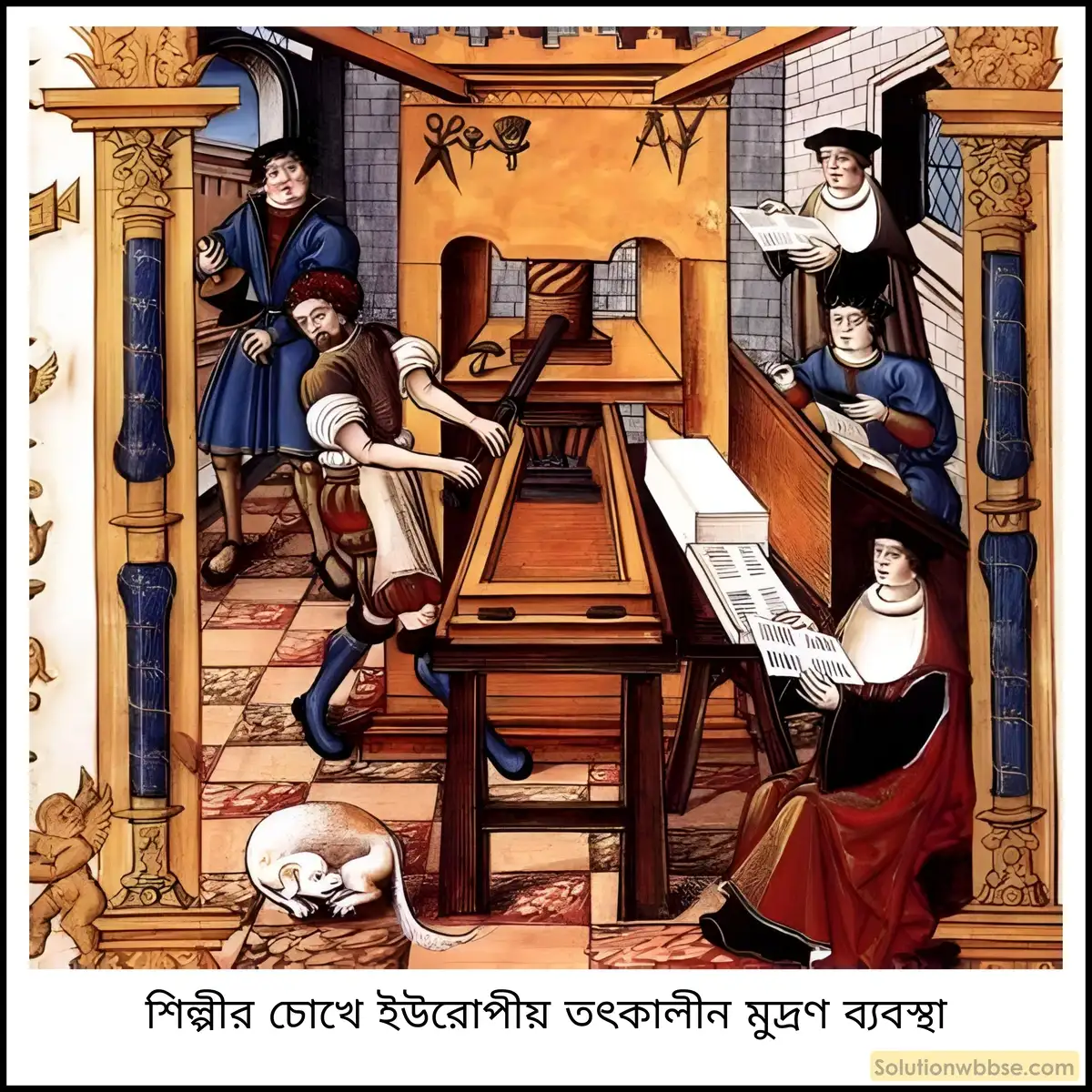

মুদ্রণ বিপ্লব –

মধ্যযুগীয় ইউরোপে বই -এর উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও তার রূপ ছিল লিখিত পুথি। পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপে ক্রমবর্ধমান বইয়ের চাহিদা হাতে লেখা পুথি মেটাতে পারেনি। রেনেসাঁস সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার চাহিদা সৃষ্টি করেছিল। তার সাথে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল যাজকদের বইয়ের চাহিদা। এক-একটি বই নকল করার ভার দেওয়া হত বেশ কয়েকজনকে। তারা নিজের নিজের অংশকে নকল করে জমা দিত। এইভাবে অনেক কম সময়ে বই নকল করিয়ে নেওয়া হলেও তা চাহিদাপূরণে যথেষ্ট ছিল না।

আনুমানিক 1450 খ্রিস্টাব্দে জার্মানির মেইনজ (Mainz) শহরে জোহানেস গেনসফ্লিশ গুটেনবার্গ (Johannes Gensfleisch Gutenberg) সচল ছাপার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তাঁর প্রধান সহযোগী হিসেবে জোহান ফাস্ট (Johann Fust) এবং পিটার সোফার (Peter Schöffer) -এর নাম উল্লেখযোগ্য। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে মুদ্রণ বা বই ছাপার কাজে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে, তা ‘মুদ্রণ বিপ্লব’ (Printing Revolution) নামে পরিচিত।

মেইনজ, স্ট্রাসবার্গ, নুরেমবার্গ, অগসবার্গ, বেসল, ভেনিস, রোম, প্যারিস, লিয়ঁ প্রভৃতি শহরে ছাপাখানা গড়ে ওঠে। প্রথমদিকে শুধু ধর্মসংক্রান্ত বই ও বিশ্বকোশ ছাপা হলেও পরবর্তীকালে অন্যান্য বিষয়কেন্দ্রিক বই-ও ছাপা হতে থাকে। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে কম সময়ের মধ্যে অনেক বই ছাপা হতে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে বই সহজলভ্য হয়। তারা শিক্ষার আলোয় যুক্তিবাদী হয়ে উঠলে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে।

মুদ্রণযন্ত্র –

1450 খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের সংস্কৃতি জগতে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তা হল, জার্মানির মেইনজ শহরের বাসিন্দা জন গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার। গুটেনবার্গই ছিলেন আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তক। কারণ, আগে চিনদেশে কাঠের ব্লকে কালি মাখিয়ে, তাতে কাগজ চেপে ছাপার কাজ চলত। তা ছাড়া হাতে লেখা পুথির নকলও ছিল। কিন্তু এগুলি ছিল অস্থায়ী, পরিশ্রমসাধ্য, ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য। হাতে লেখা বলে এগুলি যেমন সংখ্যায় অল্প, তেমনি এগুলিতে ভুলও থাকত অনেক। তাই গুটেনবার্গ মিশ্র ধাতুর ব্লকে ছাপার কাজ শুরু করলেন। এতে অল্প খরচে, কম সময়ে অনেক বেশি বই ছাপা সম্ভব হল। 1455-1456 খ্রিস্টাব্দে গুটেনবার্গ ল্যাটিন ভাষায় বাইবেল প্রকাশ করেন। আগে মানুষের বাইবেল পড়ার কোনো সুবিধে ছিল না। তারা এখন বাইবেল পড়ার সুযোগ পেল। যাজকদের ভুল ব্যাখ্যা তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ফলে রেনেসাঁস ও ধর্মসংস্কারের পথ তৈরি হল।

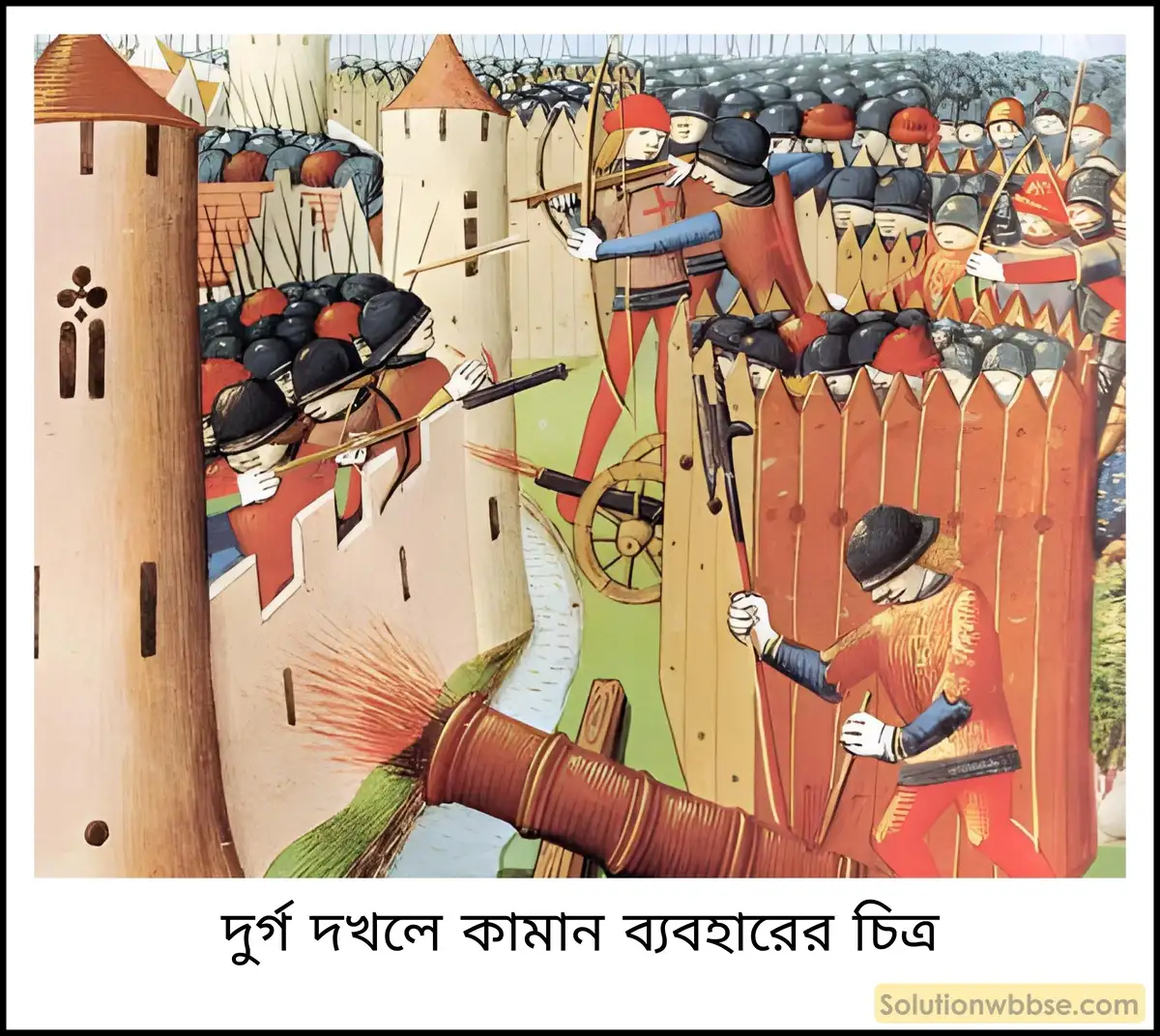

যুদ্ধ প্রযুক্তির নানা উদ্ভাবন –

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন ঘটে। 1450-1550 খ্রিস্টাব্দের কালসীমায় ধ্বংস ও হত্যার প্রযুক্তি যতটা উন্নত হয়েছিল, আর কখনও বোধহয় তা হয়নি।

এই যুগে যুদ্ধপ্রযুক্তির উদ্ভাবন –

স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন –

আগে ইউরোপে স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না। এই সময়ের রাজাদের মধ্যে স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

নতুন রণকৌশল গ্রহণ –

এ যুগে রণকৌশলের ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

- ব্যক্তিগত বীরত্বের পরিবর্তে সমগ্র বাহিনীর শৃঙ্খলা ও ঐক্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

- নতুন নতুন দুর্গ নির্মাণ করে সেখানে স্থায়ী সৈন্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

- বারুদ দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ করা হয়।

বন্দুক ও কামানের ব্যবহার –

প্রথম বন্দুকের উল্লেখ পাওয়া যায় 1326 খ্রিস্টাব্দের ফ্লোরেন্স শহরে প্রাপ্ত এক দলিলে। চোদ্দোশো শতকের শেষদিকে ইউরোপের সর্বত্র বন্দুকের ব্যবহার শুরু হয়।

- এই সময় ইউরোপে কামানের ব্যবহারও শুরু হয়।

- কামান ও বন্দুক গঠিত গোলন্দাজ বাহিনী যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কামান ও বন্দুকের উন্নতি ঘটতে থাকে।

- এই যুগে জাহাজ-নির্মাণ শিল্পেও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ঘটে। জলযান নির্মাণের পাশাপাশি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণেও আগ্রহ দেখা যায়। জাহাজে দূরপাল্লার কামান বসানো শুরু হলে নৌযুদ্ধ ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

বারুদের ব্যবহার –

ত্রয়োদশ শতকের ইউরোপে গোলাবারুদ অপরিচিত ছিল না। তবে বারুদের জন্মভূমি ইউরোপ ছিল না, ছিল চিন। সম্ভবত একাদশ শতকের গোড়ায় চিনে বারুদ আবিষ্কৃত হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক চিনে আমোদপ্রমোদের জন্য বারুদ ব্যবহৃত হত। তারা বারুদ দিয়ে হাওয়াই বাজি তৈরি করত। চিন থেকে আরবদের মাধ্যমে বারুদ ইউরোপে পৌঁছোয়। রজার বেকন (Roger Bacon) 1214 থেকে 1292 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বারুদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সোরা, গন্ধক, কাঠকয়লা ইত্যাদির মিশ্রণে তিনি বারুদ তৈরির পদ্ধতির উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছিলেন, একটি মুখ আটকানো পাত্রে বারুদ রেখে আগুন দিলে বিস্ফোরণ হয়। বারুদের ধ্বংস ক্ষমতা প্রমাণিত হলে তা যুদ্ধে ব্যবহৃত হতে থাকে।

আধুনিক বিজ্ঞানদৃষ্টির সূচনা –

নবজাগরণের কালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়েছিল। মধ্যযুগের শেষদিকে বিজ্ঞানীরা ধর্মযাজকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে সত্যকে যাচাই করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি হয়েছিল, তা ‘বৈজ্ঞানিক বিপ্লব’ (Scientific Revolution) নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের দুটি দিক ছিল। একটি হল ব্যাবহারিক দিক, যা ইউরোপে বিপুল পরিবর্তন এনেছিল এবং তাকে শিল্পবিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অপরটি হল বিজ্ঞান দর্শনের পরিবর্তন। নতুন নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক নানা উদ্ভাবন বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। গণিত, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হয়। সেযুগের বিজ্ঞানসাধকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রজার বেকন, ফ্রান্সিস বেকন, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, জোহানেস গুটেনবার্গ প্রমুখ।

| বিজ্ঞানীর নাম | আবিষ্কার | উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ | উপাধি |

| রজার বেকন (Roger Bacon, 1214-1294 খ্রিস্টাব্দ) | চশমা, বারুদ, দূরবিনের কাচ (ইউরোপে প্রথম)। | ওপাস মাজুস (Opus Majus) | 1. বিস্ময়কর ডাক্তার। 2. আধুনিক বিজ্ঞানের জনক। |

| ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon, 1561-1626 খ্রিস্টাব্দ) | – | 1. নোভাম অর্গানাম (Novum Organum) 2. দি অ্যাডভান্সমেন্ট অফ লার্নিং (The Advancement of Learning) | আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভাবক। |

| কোপারনিকাস (Copernicus, 1473-1543 খ্রিস্টাব্দ) | সূর্য-ই হল গ্রহজগতের কেন্দ্র, পৃথিবী অন্যান্য গ্রহের মতো সূর্যের চারদিকে ঘোরে। | অন দ্য রেভলিউশনস অফ দ্য সেলেসটিয়াল স্ফিয়ারস (On the Revolutions of the Celestial Spheres) | আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক। |

| আইজ্যাক নিউটন (Isaac Newton, 1643-1727 খ্রিস্টাব্দ) | মাধ্যাকর্ষণ সূত্র, ক্যালকুলাস। | প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা (Principia Mathematica) | – |

| জোহানেস কেপলার (Johannes Kepler, 1571-1630 খ্রিস্টাব্দ) | সূর্যের গ্রহগুলি সূর্যকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। | অ্যাস্ট্রোনমিয়া নোভা (Astronomia Nova) | – |

আর যার কথা না বললে ‘বৈজ্ঞানিক বিপ্লব’ -এর আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তিনি হলেন গ্যালিলিও গ্যালিলি (Galileo Galilei) |

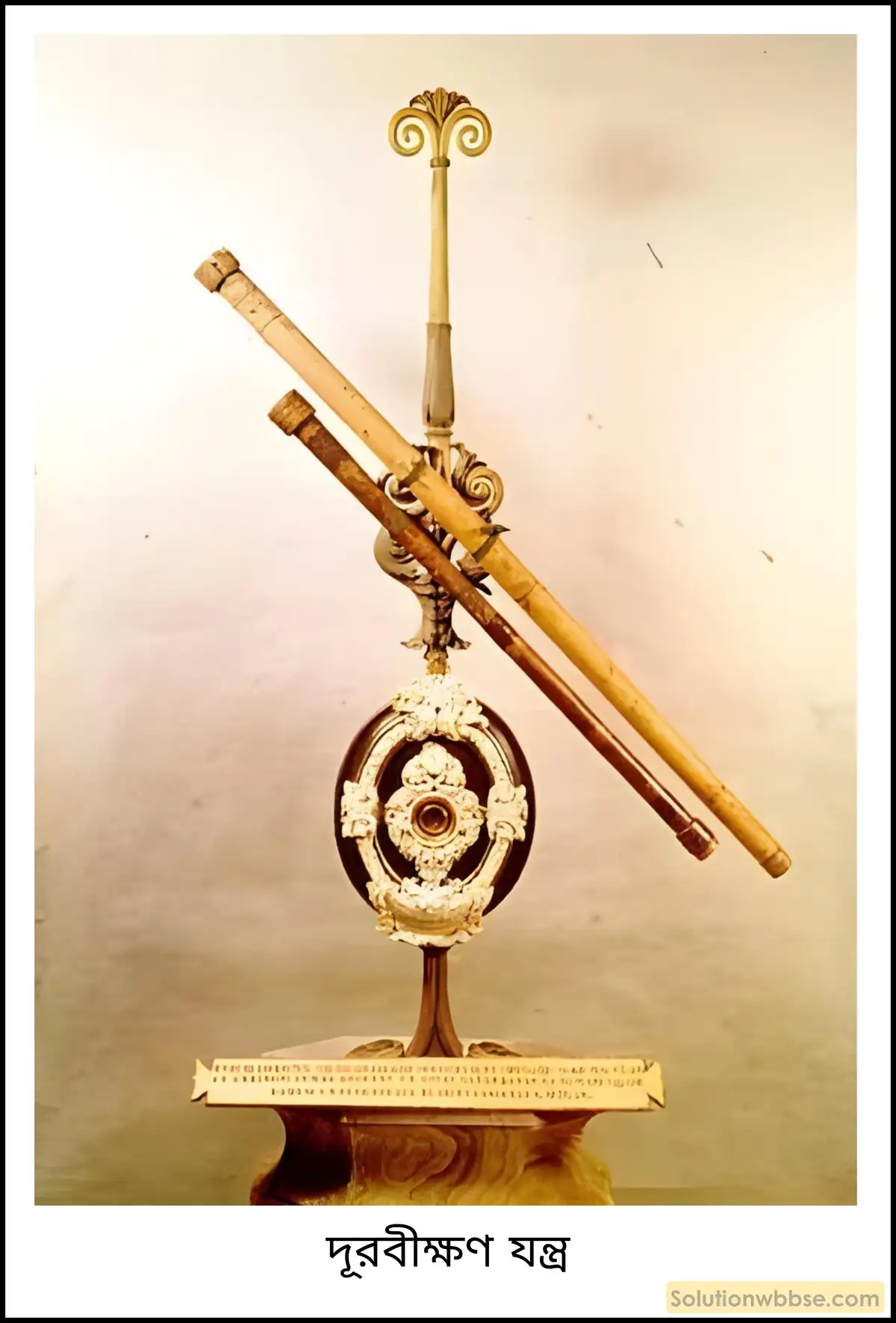

গ্যালিলিও গ্যালিলি (Galileo Galilei, 1564-1642 খ্রিস্টাব্দ) –

গ্যালিলিও গ্যালিলি (Galileo Galilei) ছিলেন ইটালির একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হল শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবন, নিউটনের গতিসূত্র ও বিজ্ঞানী কোপারনিকাসের তত্ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তিনি কোপারনিকাসের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করে বলেন যে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে নির্দিষ্ট নিয়মে প্রদক্ষিণ করে। বিজ্ঞানে গ্যালিলিও গ্যালিলি-র অবদানের জন্য তাঁকে ‘আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক’ বলে অভিহিত করা হয়।

গ্যালিলিও গ্যালিলির জীবনী –

গ্যালিলিও গ্যালিলি 1564 খ্রিস্টাব্দের 15 ফেব্রুয়ারি ইটালির টাসকানির পিসা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ভিনসেঞ্জো গ্যালিলি (Vincenzo Galilei) গণিতজ্ঞ ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। গ্যালিলিওর মায়ের নাম গিউলিয়া আমানাটি (Giulia Ammannati) |

গ্যালিলিও সাধারণ শিক্ষার পর ইটালির পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু অসচ্ছলতার জন্য তাঁর এখানে পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। পরে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। পরে তিনি পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

গ্যালিলিও গ্যালিলির আবিষ্কার –

গ্যালিলিও গ্যালিলি একটি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি বৃহস্পতি গ্রহের চারটি উপগ্রহ, শনির বলয়, নক্ষত্রপুঞ্জ ও কয়েকটি নীহারিকা আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদের উপরিভাগের দাগ পর্যবেক্ষণ করে সেগুলিকে পাহাড়, পর্বত, নদী, গহ্বর ও জলাশয় বলে মনে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে নির্দিষ্ট নিয়মে প্রদক্ষিণ করে। তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ হল – ‘The Starry Messenger’ এবং ‘Concerning the two new chief systems of the World.’।

গ্যালিলিও গ্যালিলির আবিষ্কারের শক্তি –

গ্যালিলিও গ্যালিলির এইসব আবিষ্কারের জন্য গোঁড়া খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হন। আসলে গ্যালিলিওর আবিষ্কারের ফলে খ্রিস্টান যাজকদের প্রচারিত তত্ত্ব ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এজন্য পোপ তৃতীয় আরবানের উদ্যোগে গ্যালিলিও কারারুদ্ধ হন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে মুচলেকা দিতে হয়েছিল যে, ‘সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে’। এরপর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে আজীবন গৃহবন্দি থেকে কাটাতে হয়েছিল।

বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে কারাগারে বন্দি করলেও তাঁর মতবাদকে রুদ্ধ করা যায়নি। 1992 খ্রিস্টাব্দে পোপ ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে গ্যালিলিও নির্দোষ ছিলেন।

সমুদ্রযাত্রা আর নতুন ভূখণ্ড ‘আবিষ্কার’ –

রেনেসাঁস প্রসূত অনুসন্ধিৎসা, ব্যাবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের ধর্মপ্রচারে আগ্রহ ইউরোপীয় বণিকদের ভৌগোলিক অভিযানে আগ্রহ জোগায়। প্রকৃতপক্ষে, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হলে বিশেষভাবে প্রাচ্যের সঙ্গে সরাসরি সমুদ্রপথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলে প্রাচ্যের বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভার ইউরোপীয়দের সামনে উন্মুক্ত হবে, এমন একটি ধারণা ইউরোপে জনপ্রিয় হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকে ভেনিসের নাবিক মার্কোপোলো (Marco Polo) চিন, ভারত প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করে যে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছিলেন, তার মাধ্যমে প্রাচ্য দেশগুলির ঐশ্বর্যের কথা প্রচারিত হলে ইউরোপীয় বণিকরা ভৌগোলিক ‘আবিষ্কার’ -এর ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়। তা ছাড়া কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর ইউরোপে ইসলামের প্রসার ঘটলে ইসলামধর্মকে প্রতিহত করা ও সমুদ্র পেরিয়ে নতুন দেশের মানুষদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান চার্চ সমুদ্রাভিযানে উৎসাহ দেয়। পঞ্চদশ শতকে বিভিন্ন দেশের রাজা-রানিরা ভৌগোলিক অভিযানে নাবিকদের সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন।

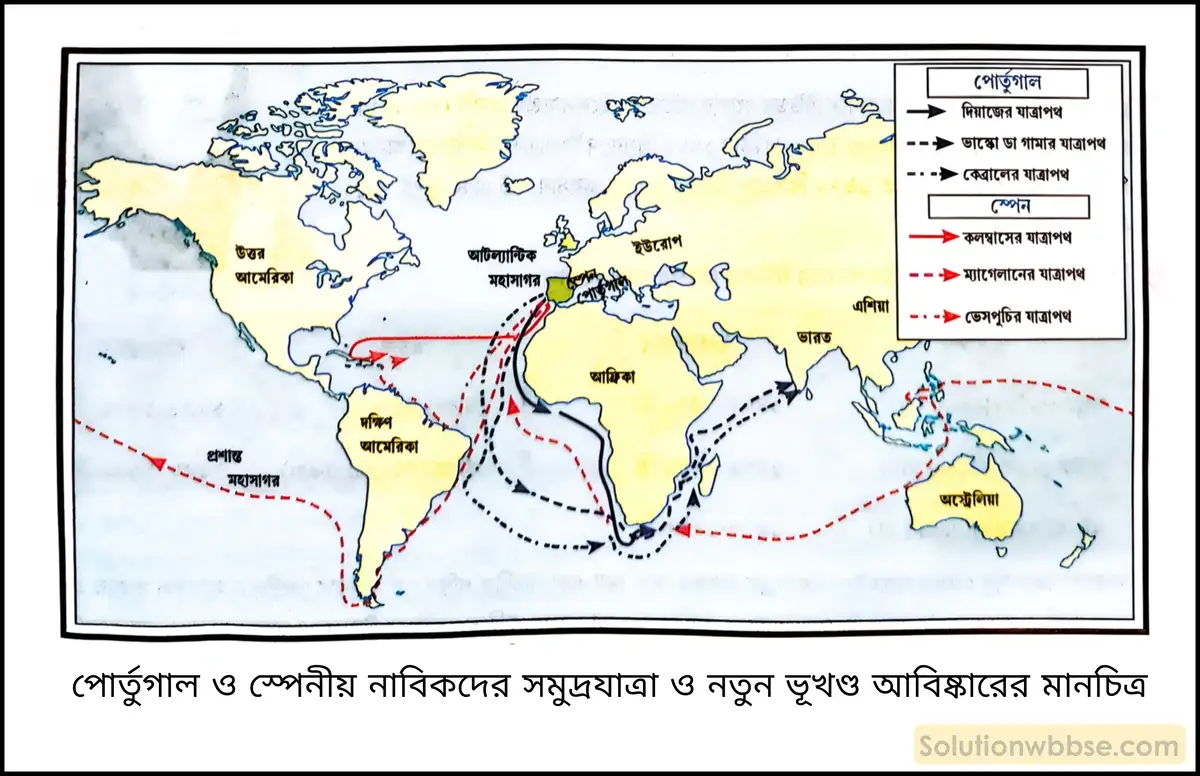

ভৌগোলিক ‘আবিষ্কার’ -এর ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল পোর্তুগাল।

পোর্তুগালের নাবিকদের সমুদ্র অভিযান –

| নাবিক | আবিষ্কার | খ্রিস্টাব্দ |

| বার্থোলোমিউ দিয়াজ (Bartholomew Diaz) | দক্ষিণ আফ্রিকা (ঝড়ের অন্তরীপ) | 1486 |

| ভাস্কো-ডা-গামা (Vasco da Gama) | ভারত (কালিকট বন্দর) | 1498 |

| পেড্রো কেব্রাল (Pedro Cabral) | ব্রাজিল | 1500 |

এরপর একে একে স্পেন, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশ সামুদ্রিক অভিযানে নামে।

স্পোনর নাবিকদের সমুদ্র অভিযান –

| নাবিক | আবিষ্কার | খ্রিস্টাব্দ |

| কলম্বাস (Columbus) | আমেরিকা (পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ) | 1492 |

| আমেরিগো ভেসপুচি (Amerigo Vespucci) | আমেরিকা | 1497 |

| ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান (Ferdinand Magellan) | ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ | 1521 |

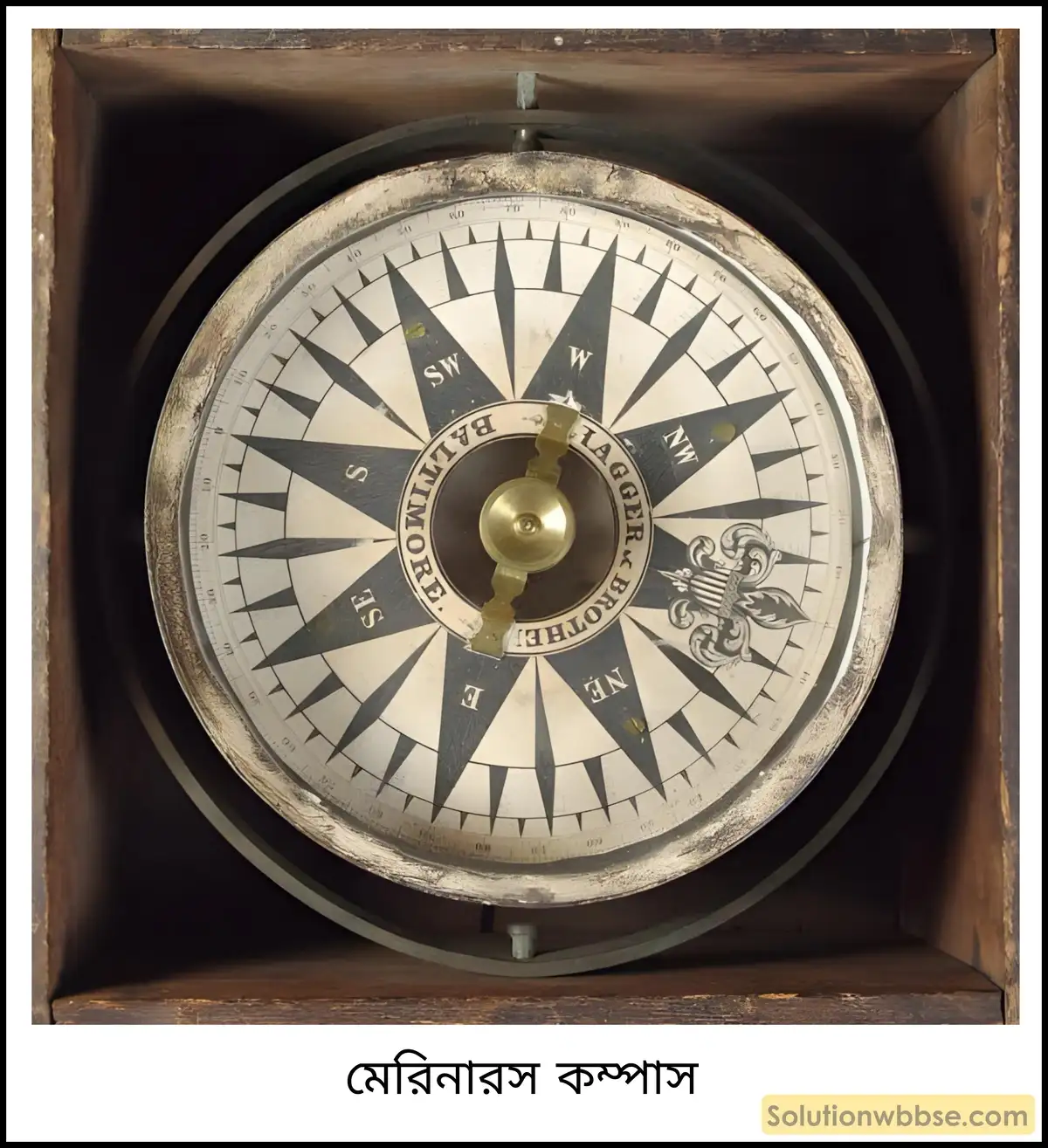

মেরিনারস কম্পাস (Mariner’s Compass) –

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পোর্তুগালের যুবরাজ হেনরি বিশেষ আগ্রহ দেখান। এই কারণে তাঁর নাম হয়েছিল নাবিক হেনরি। তাঁর নৌবিদ্যায় জ্ঞান ছিল গভীর। নৌ-প্রশিক্ষণকেন্দ্র তৈরি করে, দক্ষ কারিগরদের সাহায্যে উন্নত নৌযান তৈরি করে, নৌ-অভিযানের পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। সমুদ্রে দিকনির্ণয় করার জন্য তিনি যে কম্পাস আবিষ্কার করেন, তার নামই মেরিনারস কম্পাস বা নাবিকদের কম্পাস।

আধুনিক রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্ভব (Rise of the Modern State) –

আধুনিক যুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের এবং নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এই যুগে মধ্যযুগীয় সামন্তশ্রেণির প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়।

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) – নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র হল এমন একটি রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যেখানে সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং প্রজাদের উপরে রাজার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বজায় থাকে।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র তিনটি রাষ্ট্রে দেখা গিয়েছিল। যথা – ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেন।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন –

মধ্যযুগে বহুজাতিভিত্তিক বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। আধুনিক যুগে সেই বহুজাতিক বিশাল বিশাল সাম্রাজ্যের স্থানে গড়ে ওঠে জাতীয় চেতনাভিত্তিক রাষ্ট্র। ইংল্যান্ডে টিউডর (Tudor) ও স্টুয়ার্ট (Stuart) এবং ফ্রান্সে বুরবোঁ (Bourbon) রাজবংশের অধীনে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে।

ইংল্যান্ড –

ইংল্যান্ডের সিংহাসনে টিউডর বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সপ্তম হেনরি (Henry VII)। তাঁর আসল নাম হেনরি টিউডর (Henry Tudor)। তিনি 1485 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রানি এলিজাবেথের মৃত্যুতে 1603 খ্রিস্টাব্দে টিউডর বংশের অবসান ঘটে এবং স্টুয়ার্ট বংশের শাসনের সূচনা হয়।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ডের টিউডর বংশের শাসনকগণ –

| শাসক | রাজত্বকাল |

| সপ্তম হেনরি (Henry VII) | 1485 -1509 খ্রিস্টাব্দ |

| অষ্টম হেনরি (Henry VIII) | 1509-1547 খ্রিস্টাব্দ |

| ষষ্ঠ এডওয়ার্ড (Edward VI) | 1547-1553 খ্রিস্টাব্দ |

| মেরি (Mary) | 1553-1558 খ্রিস্টাব্দ |

| এলিজাবেথ (Elizabeth) | 1558-1603 খ্রিস্টাব্দ |

পঞ্চদশ শতক শুরু হওয়ার আগেই সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় দেখা দেয় এবং সামরিক শক্তির পূর্ণ অধিকার কেন্দ্রীভূত হয়েছিল রাজার হাতে। যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ পেশাদার সৈন্যবাহিনী, গোলাবারুদের আবিষ্কার ও তার সঙ্গে জড়িত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সামনে সামন্তপ্রভুদের দুর্গ আর দুর্ভেদ্য থাকে না। সামন্তদের ‘নাইট’ (Knight)-নির্ভর অদক্ষ সেনাদের অসহায়তা প্রকট হয়ে ওঠে। রাজা হয়ে ওঠেন সর্বেসর্বা।

ফ্রান্স –

মধ্য সপ্তদশ শতক ছিল ফরাসি চূড়ান্তবাদের একটি গঠনশীল পর্ব এবং এটি ছিল একটি যুগসন্ধিক্ষণ। ফরাসি রাজতন্ত্রের প্রকৃত বিকাশ দেখা যায় বুরবোঁ (Bourbon) বংশের ‘চতুর্দশ লুই’ (Louis IV) -এর রাজত্বকালে। তাঁর গৃহীত ব্যবস্থা ছিল চতুর্থ হেনরি, কার্ডিনাল রিশল্যু ও মাজারিনের নীতির চূড়ান্ত পরিণতি। সপ্তদশ শতকে ফরাসি প্রশাসনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার পরাজয় এবং রাষ্ট্রীয় চূড়ান্তবাদের প্রতিষ্ঠা। যদিও চতুর্দশ লুইয়ের রাজতন্ত্র কিন্তু সীমাহীন ও সর্বগ্রাসী স্বৈরতন্ত্র ছিল না। এই পর্বে ক্যাথলিক চার্চ, গিল্ডসমূহ, পার্লামেন্ট এবং অভিজাত শ্রেণি তাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের সংকট (Crisis of Absolute Monarchy) –

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে চূড়ান্ত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতকে সেই চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের সংকট সৃষ্টি হয়। এই সময় রাজতন্ত্রের কর্তৃত্বের সঙ্গে পার্লামেন্টের সংঘাত শুরু হয়।

সংকটের পটভূমি –

বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ –

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার নিয়ে রাজকীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ বাধে। একচেটিয়া কর্তৃত্ব দেওয়ার অধিকার ছিল রাজকীয় কর্তৃপক্ষের। কিন্তু সেসময় ইংল্যান্ডের এক শ্রেণির ক্ষমতাবান বুর্জোয়া পণ্য কেনাবেচার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাইছিল এবং রাজকীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করছিল।

প্রথম জেমসের (James I) স্বৈরাচারী মনোভাব –

ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্ট বংশের প্রথম শাসক প্রথম জেমস ইংল্যান্ডের রাজা হওয়ার পর থেকে পার্লামেন্টের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। তিনি মনে করতেন রাজাই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং সকল আইনের উর্দ্ধে। তিনি বলতেন যেমন ঈশ্বরের সমালোচনার অধিকার কারোর নেই ঠিক সেই রকম রাজার কাজের সমালোচনা করার অধিকার কারোর নেই। বিচারক, জনগণ বা পার্লামেন্ট কেউ রাজার সমালোচনা করতে পারে না।

প্রথম চার্লস (Charles I) -এর স্বৈরাচারী শাসন –

1625 খ্রিস্টাব্দে প্রথম জেমসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম চার্লস ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। 1640 খ্রিস্টাব্দে তিনি পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হলেও তা কয়েকদিনের মধ্যেই ভেঙে দেওয়া হয়। একে শর্ট পার্লামেন্ট (Short Parliament) বলা হয়।

- কিন্তু 1640 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাজা প্রথম চার্লস আবার পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন। এই পার্লামেন্ট 1660 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 20 বছর স্থায়ী হয়েছিল বলে একে লং পার্লামেন্ট (Long Parliament) বলা হয়।

- 1641 খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্ট রাজশক্তির ক্ষমতা খর্ব করার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

- 1642 খ্রিস্টাব্দে চার্লস বনাম পার্লামেন্টের দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হয়। উভয়পক্ষ সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ইংল্যান্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাজার স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব সহ্য করতে রাজি ছিল না। তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ করা হয়।

অলিভার ক্রমওয়েল (Oliver Cromwell) এবং ইংল্যান্ডে কমনওয়েলথ যুগ –

অলিভার ক্রমওয়েল ছিলেন ইংরেজ সেনাপতি ও রাজনীতিবিদ। ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের সময় পার্লামেন্টের পক্ষের সেনাদলের তিনিই ছিলেন প্রধান নেতা। তিনি প্রথম চার্লসের অনুগামীদের পরাজিত করেন এবং রাজার বিচারের ব্যবস্থা করেন। বিচারে রাজা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এরপর অলিভার ক্রমওয়েল ইংল্যান্ডে কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠা করেন। 1649 থেকে 1660 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 11 বছর রাজাবিহীন ইংল্যান্ডের সময়কালকে ‘কমনওয়েলথ’ (Commonwealth) বলা হয়।

এই সময় 1649 খ্রিস্টাব্দের 17 মার্চ ও 19 মার্চ দুটি আইন পাস করে ইংল্যান্ডে রাজার পদ ও হাউস অফ লর্ডস (House of Lords) -এর উচ্ছেদ করা হয়। হাউস অফ কমন্স (House of Commons) ইংল্যান্ডের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়। অলিভার ক্রমওয়েল এই সময় দেশের রাজার পদ গ্রহণ না করলেও দেশের প্রশাসনিক কর্তৃত্বের প্রধান হয়ে ওঠেন। তিনিও চার্লসের মতো সমান স্বৈরশাসক ছিলেন। 1658 খ্রিস্টাব্দে অলিভার ক্রমওয়েলের মৃত্যু হয়।

রিচার্ড ক্রমওয়েল (Richard Cromwell) ও তাঁর পদত্যাগ –

অলিভার ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রিচার্ড ক্রমওয়েল-কে ‘প্রোটেক্টর’ বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তাঁর অযোগ্যতার জন্য সেনাবাহিনী তাঁকে সমর্থন করতে অস্বীকার করে। ফলে তিনি পদত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় চার্লস (Charles II) ও রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা: –

রিচার্ড ক্রমওয়েলের পদত্যাগের পর ইংল্যান্ডে আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 1660 খ্রিস্টাব্দের 29 মে প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 11 বছর পর ইংল্যান্ডে আবার রাজতন্ত্র ফিরে আসে। এই ঘটনাকে ‘রাজতন্ত্রের পুনঃস্থাপন’ বা ‘রেস্টোরেশন’ (Restoration) বলা হয়।

দ্বিতীয় জেমসের (James II) স্বৈরাচারী শাসন ও তার অবসান –

ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর 1685 খ্রিস্টাব্দে তাঁর ভাই দ্বিতীয় জেমস ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন। রাজা দ্বিতীয় জেমস ছিলেন ক্যাথলিকপন্থী ও অস্থিরচিত্ত। তাঁর রাজত্বকালে 1688 খ্রিস্টাব্দে তাঁর শাসনের উচ্ছেদের জন্য ‘গৌরবময় বিপ্লব’ ঘটে। দ্বিতীয় জেমস ইংল্যান্ডের সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে যান।

গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Revolution) –

দ্বিতীয় জেমসের অসাংবিধানিক শাসনে ইংল্যান্ডের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। 1688 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের অধিবাসীরা রাজা দ্বিতীয় জেমসের মেয়ে মেরি (Mary) ও জামাই উইলিয়ম অফ অরেঞ্জ (William of Orange) -কে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসার জন্য আহ্বান জানায়। এই আহ্বানে উইলিয়ম ও মেরি হল্যান্ড থেকে ইংল্যান্ডে এলে রাজা দ্বিতীয় জেমস ফ্রান্সে পালিয়ে যান। উইলিয়ম ও মেরি ইংল্যান্ডবাসীর নানা শর্ত মেনে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন। ইংল্যান্ডের রাজতান্ত্রিক শাসনে 1688 খ্রিস্টাব্দে কোনো যুদ্ধ ছাড়া এতো বড়ো এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল বলে একে ‘গৌরবময় বিপ্লব’ বলা হয়।

বিল ডাফ রাইটস (Bill of Rights) –

1688 খ্রিস্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লব শুধু রাজার পরিবর্তন ছিল না – ছিল রাজতন্ত্রের প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন। রাজা বিল অফ রাইটস মেনে নিয়েছিলেন। এতে রাজার উপরে পার্লামেন্টকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এতে বলা হয় –

- পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়া রাজা কোনো স্থায়ী সেনাবাহিনী রাখতে পারবে না।

- পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়া রাজা কোনোরকম বাড়তি কর বা অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন না।

- পার্লামেন্টের নির্বাচনে রাজা বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

- পার্লামেন্টের সদস্যদের বাকস্বাধীনতা ও তর্ক করার অধিকার স্বীকৃত হয়।

এর ফলে রাজা পুরোপুরি পার্লামেন্টের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হন।

মুক্তচিন্তার বিকাশ-যুক্তিবাদের যুগ –

ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক -কে বলা হয় – The Age of Reason। মধ্যযুগের চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল খ্রিস্টধর্ম। রেনেসাঁস ও রিফরমেশন এই ধর্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সরিয়ে দিয়ে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানকে আশ্রয় দিয়েছিল। যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক চিন্তা রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনৈতিক জীবন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার উপর জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব ছিল অবিসংবাদিত।

জন লক -এর (John Locke) উদারবাদ –

সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে যুগোপযোগী তত্ত্ব ছিল দার্শনিক জন লক -এর উদারবাদ।

জন লক রচিত ‘সিভিল গভর্নমেন্ট’ (Civil Government) প্রকাশিত হয়েছিল 1690 খ্রিস্টাব্দে। তার আগে 1651 খ্রিস্টাব্দে চিন্তাবিদ হবস্ (Hobbes) -এর ‘লেভিয়াথান’ (Leviathan) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ইংল্যান্ডের হুইগ দল জন লক-এর মতবাদে বিশ্বাস করত। জন লক 1632 খ্রিস্টাব্দে সামারসেটশায়ারে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার পিউরিটান মতবাদে বিশ্বাসী ছিল।

জন লকের মতবাদ –

দার্শনিক জন লক বলতেন –

- প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ স্বাভাবিক অধিকার ভোগ করত। মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হল –

- জীবনের অধিকার,

- স্বাধীনতার অধিকার ও

- সম্পত্তির অধিকার।

- মানুষের স্বাভাবিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করার অধিকার কারোর নেই।

- রাজা বা সরকারের প্রধান কাজ হল মানুষের স্বাভাবিক অধিকারকে রক্ষা করা। মানুষ সরকারকে তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত করার অধিকার দিয়েছে।

- মানুষ অর্থের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সঞ্চয় করতে পারে।

- সরকার মানুষের সঙ্গে চুক্তি করে তাঁর অধিকার লাভ করে। মানুষের স্বাভাবিক অধিকার রক্ষিত না হলে জনগণ সরকারের বদল ঘটাতে পারে। অর্থাৎ লকের মতে সরকারের ক্ষমতা মানুষের সম্মতির উপর নির্ভরশীল।

- রাজা বা সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত হলে, স্বেচ্ছাচারী হলে বা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারবে।

অষ্টাদশ শতকে প্রাক্-ফরাসি বিপ্লব যুগে মানুষের মননশীলতার ক্ষেত্রে যে আলোড়ন ঘটেছিল, তা ইতিহাসে ‘অষ্টাদশ শতকীয় যুক্তিবাদ’ নামে পরিচিত। ফরাসি দার্শনিক কনডরসে (Condorcet) সুন্দর বলেছেন – ‘এমন সময় আসবে যেদিন সূর্যের কিরণ পতিত হবে শুধুমাত্র স্বাধীন মানুষের উপর, আর স্বাধীন মানুষের একমাত্র প্রভু হবে যুক্তিবাদ।’

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

ইনভেস্টিচার কনটেস্ট বা ‘অভিষেক কাকে বলে?

“ইনভেস্টিচার (Investiture) – ইনভেস্টিচার কথাটি এসেছে ‘ইনভেস্ট’ (Invest) থেকে। যার অর্থ পদ ও কর্তৃত্ব প্রদান করা। ইনভেস্টিচার হল মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্তকে তার নতুন পদে অধিষ্ঠিত করার অনুষ্ঠান। এই ঘটনাকে নিয়ে যে বিরোধ, তাকে ইনভেস্টিচার কনটেস্ট বা ‘অভিষেক দ্বন্দ্ব’ বলা হয়।

মিকেলেঞ্জোলোর জন্মস্থান “ক্যাপ্রিসি”-র বর্তমান নাম কী?

মিকেলেঞ্জোলোর জন্মস্থান ক্যাপ্রিসির বর্তমান নাম হল ক্যাপ্রিসি মিকেলেঞ্জোলো।

ফ্লোরেন্সে মিকেলেঞ্জোলোর পরিবার কার সঙ্গে বসবাস করতেন?

ফ্লোরেন্সে মিকেলেঞ্জোলোর পরিবার এক পাথর খোদাইকারী পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতেন।

গুটেনবার্গের মুদ্রিত ল্যাটিন বাইবেলকে কেন “42-লাইন বাইবেল” বা “B42” বলা হয়?

গুটেনবার্গের মুদ্রিত ল্যাটিন বাইবেল প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের সম্মান পায়। এই বইতে 42টি লাইন ছিল বলে ঐতিহাসিকরা একে 42 লাইন বাইবেল বা B42 নামে অভিহিত করেছেন।

ইনকুনাবুলা (Incunabula) কী?

1500 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছাপা বইগুলিকে ইনকুনাবুলা (Incunabula) বলা হত।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বাইবেল কোথায় উৎপাদন হয়?

পৃথিবীর মধ্যে চিন সবথেকে বেশি বাইবেল সরবরাহ করে। চিনের নানজিংগ -এর একটি ছাপাখানায় মাসে 10 লক্ষ বাইবেল ছাপা হয়।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ডের নৌশক্তির উত্থান কীভাবে সামরিক বাহিনীর কাঠামো পরিবর্তন করেছিল?

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ড ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নৌশক্তি। এই সময়ে ব্যক্তিগত বীরত্বের পরিবর্তে সমগ্র সেনাবাহিনীর উপর জোর দেওয়া হলে মধ্যযুগীয় নাইট (Knight)-দের গুরুত্ব ও মর্যাদা হ্রাস পেয়েছিল।

অটোমানরা কত খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করে?

1453 খ্রিস্টাব্দে অটোমানরা রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করে। এই যুদ্ধে অটোমানদের জয়লাভের পিছনে গোলাবারুদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমেরিকা মহাদেশের নামকরণ কীভাবে হলো?

কলম্বাস নব আবিষ্কৃত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের নাম দেন ‘রেড ইন্ডিয়ান’ (Red Indian)। তিনি বুঝতে পারেননি যে তিনি নতুন মহাদেশ আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন। পরে আমেরিগো ভেসপুচি এই মহাদেশকে নতুন মহাদেশ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তাই তাঁর নামানুসারে আমেরিকা মহাদেশের নামকরণ করা হয়।

ইউরোপীয় সামুদ্রিক অভিযানগুলির প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

ইউরোপীয় সামুদ্রিক অভিযানগুলির মূল কারণকে তিনটি ‘G’ দ্বারা বোঝানো হয় – তিনটি ‘G’ হল – ‘God’ (খ্রিস্টধর্ম প্রসারের আকাঙ্ক্ষা), Gold (সোনার খনির অনুসন্ধান) এবং Glory (নিজ নিজ দেশের সম্মান বৃদ্ধি)।

একচেটিয়া বা মনোপলি (Monopoly) বলতে কী বোঝায় এবং এটি কেন দেওয়া হত?

একচেটিয়া (মনোপলি, Monopoly) – একচেটিয়া বলতে বোঝায় কোনো একটি দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। অনেক সময় আবিষ্কারকের পুরস্কার স্বরূপ বা আবিষ্কারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হত।

জন লকের মতে জ্ঞানের উৎস কী?

জন লক বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত জ্ঞান থাকে না। অভিজ্ঞতা হল মানুষের জ্ঞানের উৎস। প্রথমে মন থাকে সাদা কাগজের মতো, তাতে কোনো তত্ত্ব থাকে না। মানুষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে।

‘গৌরবময় বিপ্লব’ -এর পিছনে জন লকের কী ভূমিকা ছিল?

জন লকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংল্যান্ডে ‘গৌরবময় বিপ্লব’ হয়েছিল।

আজকের আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের ‘প্রাককথন: ইউরোপ ও আধুনিক যুগ’ নিয়ে আলোচনা করেছি। এই আর্টিকেলটি নবম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের বিষয়বস্তু, অধ্যায়ের কাঠামো ও প্রধান বিষয়াবলি বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে, যা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে কিছুটা হলেও সহায়ক হবে। যদি কোনো প্রশ্ন, মতামত বা সাহায্যের প্রয়োজন হয়, নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারেন অথবা টেলিগ্রামের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন—আমরা আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

মন্তব্য করুন