আজকের আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়, “উনবিংশ শতকের ইউরোপ: রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সংঘাত” -এর “বিষয়সংক্ষেপ” নিয়ে আলোচনা করব। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু পড়ার সময় অধ্যায়টির কাঠামো ও প্রধান বিষয়াবলি বুঝতে সাহায্য করবে, যা আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, এই সংক্ষিপ্ত বিবেচনা আপনাদের প্রস্তুতি আরও ভালো করতে সাহায্য করবে।

জাতি (Nation) –

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের যুগে ল্যাটিন ভাষায় ‘Nation’ শব্দটির প্রচলন ছিল, যার অর্থ ছিল ‘গোষ্ঠী’ বা ‘জাতি’। সাধারণভাবে ‘জাতি’ বলতে বোঝায় একটি বিশেষ ভৌগোলিক ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে, যাদের একটি সাধারণ সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ভাষা আছে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে এসে ‘জাতি’ শব্দটি ক্রমশ রাজনৈতিক পরিচিতি পেতে শুরু করে।

রাষ্ট্র (State) –

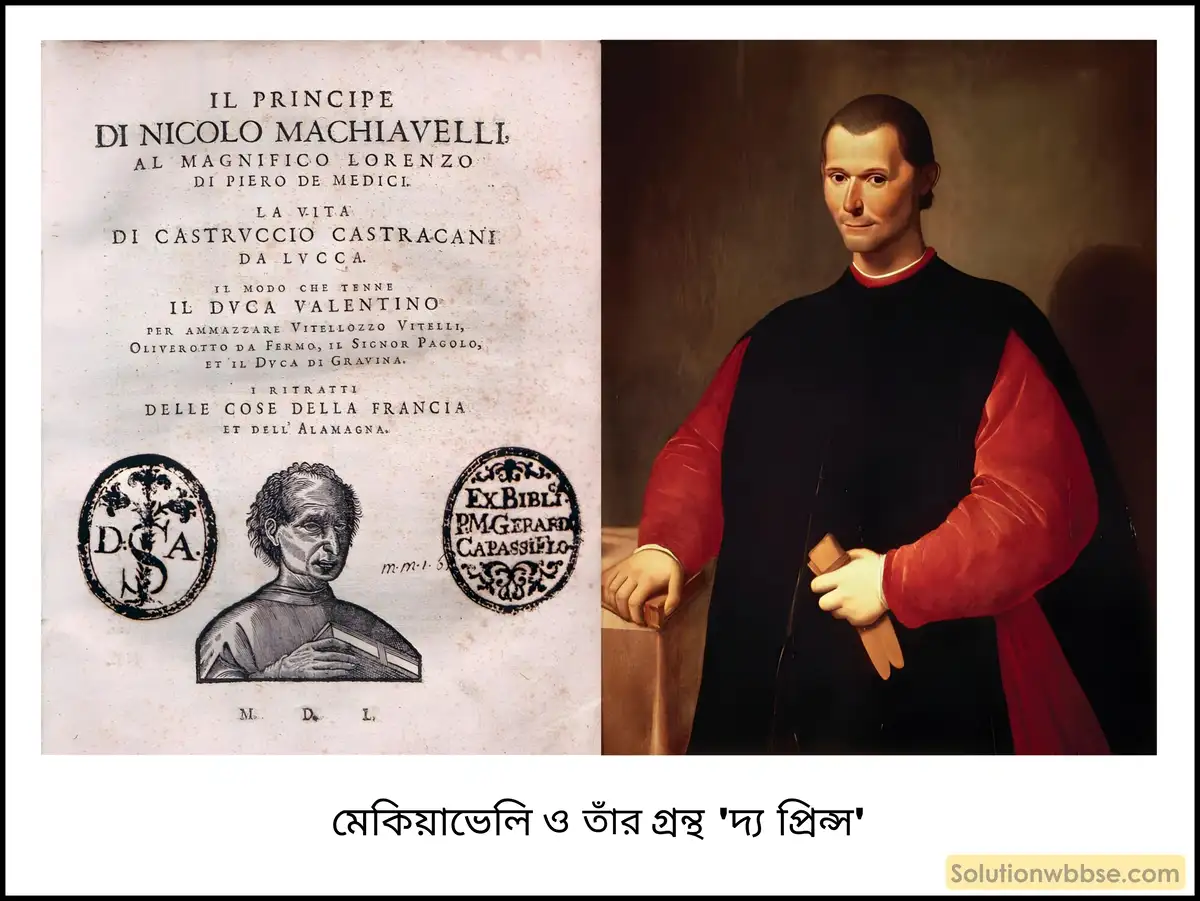

সাধারণভাবে রাষ্ট্র হল একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এক বৃহৎ জনসমাজ যা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ বা প্রায় মুক্ত এবং যার একটি সুসংগঠিত সরকার রয়েছে, যে সরকারের প্রতি জনগণ আনুগত্য প্রদর্শন করে। ইটালির পণ্ডিত নিকোলো মেকিয়াভেলি (Niccolo Machiavelli) তাঁর ‘দ্য প্রিন্স’ (The Prince) গ্রন্থে প্রথম ‘রাষ্ট্র’ শব্দটি ব্যবহার করেন।

জাতি-রাষ্ট্র (Nation-State) –

একই সংস্কৃতি ও একই ভাষার মানুষজন যখন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে বসবাস করে তখন তাকে বলা হয় জাতি-রাষ্ট্র। জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিকশিত হলেও 1860 খ্রিস্টাব্দের পূর্বে জাতি-রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল মাত্র দুটি – ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স। ফরাসি বিপ্লবের ফলে জনমানসে জাগ্রত জাতীয়তাবাদ জাতি-রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism) –

জাতীয়তাবাদ হল একটি অনুভূতি অথবা ভাবগত বা মানসিক ধারণা। কোনো জনসমাজের প্রত্যেক সদস্য যখন প্রত্যেকের সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায়, মান-অপমানের সমান অংশীদার বলে নিজেদের মনে করে তখন জন্ম হয় জাতীয়তাবোধের। এই জাতীয়তাবোধের সঙ্গে দেশপ্রেম মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয় জাতীয়তাবাদের। ইউরোপে জাতীয়তাবাদের বিকাশে ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কার্ল মার্কস জাতীয়তাবাদকে ‘ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ার’ বলেছেন।

জাতীয়তাবাদের প্রকারভেদ –

জাতীয়তাবাদ দু-প্রকারের হয় –

- আদর্শ জাতীয়তাবাদ ও

- বিকৃত জাতীয়তাবাদ।

আদর্শ জাতীয়তাবাদ –

আদর্শ জাতীয়তাবাদ হল ‘নিজে বাঁচো, অপরকে বাঁচতে দাও’।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ –

বিকৃত বা উগ্র জাতীয়তাবাদ হল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। এতে নিজের জাতিকে শ্রেষ্ঠ ও অন্য জাতিকে ঘৃণ্য বলে মনে করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একে ‘পৈশাচিক পাপ’ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘নৈবেদ্য’ কাব্যগ্রন্থে বিকৃত জাতীয়তাবাদের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন –

“স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত লোভে লোভে

ঘটেছে সংগ্রাম – প্রলয় মন্থন ক্ষোভে

ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছি জাগি

পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি

জাতিপ্রেম নাম ধরি, প্রচণ্ড অন্যায়

ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।”

ভিয়েনা চুক্তি –

ভিয়েনা চুক্তিকে প্রকৃতপক্ষে পূর্বেকার অন্য কতকগুলি চুক্তির সামগ্রিক নথিভুক্তকরণ বলা যেতে পারে –

- শ্যুমঁর চুক্তি – 1814 খ্রিস্টাব্দ, মার্চ।

- প্রথম প্যারিসের চুক্তি (Treaty of Paris) – 1814 খ্রিস্টাব্দ, মে।

- দ্বিতীয় প্যারিসের চুক্তি (Treaty of Paris) – 1815 খ্রিস্টাব্দ, নভেম্বর।

ভিয়েনা সম্মেলন (1814-1815 খ্রিস্টাব্দ, The Congress of Vienna) –

ভিয়েনা হল অস্ট্রিয়ার রাজধানী। নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপীয় শক্তিবর্গ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে এক সম্মেলনে সমবেত হন।

ভিয়েনা সম্মেলনের উদ্দেশ্য –

ভিয়েনা সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল –

- নেপোলিয়নের পতনের পর উদ্ভূত সমস্যার সমাধান,

- ইউরোপীয় রাজ্যগুলির পুনর্গঠন এবং

- ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সীমানার পুনর্বিন্যাস।

তৎকালীন ইউরোপীয় পরিস্থিতি –

ভিয়েনা সম্মেলন চলাকালে নেপোলিয়ন অকস্মাৎ এলবা দ্বীপ থেকে ফ্রান্সে চলে আসেন (1815 খ্রিস্টাব্দের 1 মার্চ)। তিনি ফ্রান্সে আবার 100 দিন রাজত্ব করেন (20 মার্চ-29 জুন, 1815 খ্রিস্টাব্দ)।

- এই সময় ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ভিয়েনা সম্মেলন স্থগিত রেখে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

- ওয়াটারলুর যুদ্ধে (Battle of Waterloo, 1815 খ্রিস্টাব্দের 18 জুন) চূড়ান্তভাবে পরাজিত হওয়ার পর নেপোলিয়ন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন। ভিয়েনা সম্মেলনের কাজকর্ম আবার শুরু হয়।

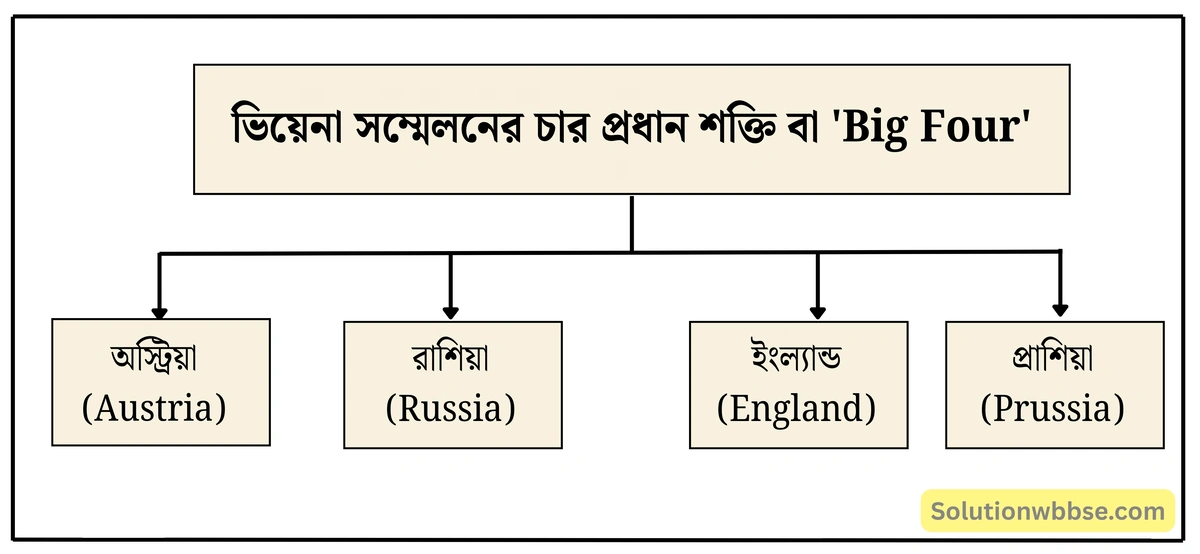

ভিয়েনা সম্মেলনের চার প্রধান শক্তি (Big Four) –

ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদানকারী তিনজন শাসক –

| দেশ | শাসকের নাম |

| অস্ট্রিয়া (Austria) | প্রথম ফ্রান্সিস (Francis I) |

| প্রাশিয়া (Prussia) | তৃতীয় ফ্রেডরিক উইলিয়ম (Frederick William III) |

| রাশিয়া (Russia) | জার প্রথম আলেকজান্ডার (Tsar Alexander I) |

ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদানকারী কূটনীতিজ্ঞরা হলেন –

দেশ –

- অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিখ (Prince Metternich)।

- ইংল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসালরি (Castlereagh) ও ডিউক অফ ওয়েলিংটন (Duke of Wellington)।

- প্রাশিয়ার মন্ত্রী হার্ডেনবার্গ (Hardenberg) ও হামবোল্ড (Humboldt)।

- রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী নেসেলরোড (Nesselrode)।

- ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টেলির্যান্ড (তালেরাঁ) (Talleyrand)।

ভিয়েনা সম্মেলনের সভাপতি –

অস্ট্রিয়ার ‘চ্যান্সেলার’ বা প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স ক্লেমেন্স ভন মেটারনিখ (Prince Klemens Von Metternich)।

মেটারনিখ –

প্রকৃত নাম প্রিন্স ক্লেমেন্স ভন মেটারনিখ। তিনি অস্ট্রিয়ার ‘চ্যান্সেলার’ বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ কূটনীতিবিদ। 1809 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ 40 বছর অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস ও প্রথম ফার্দিনান্দের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। 1815 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1848 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে তাই ইউরোপের ইতিহাসে ‘মেটারনিখের যুগ’ (Age of Metternich) বলা হয়।

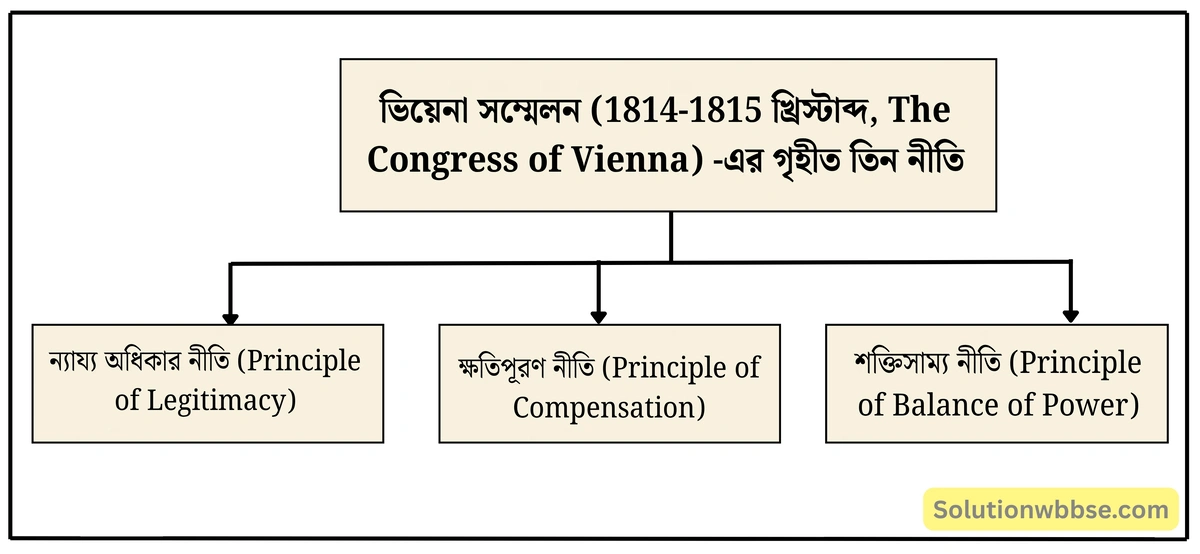

ভিয়েনা সম্মেলন (1814-1815 খ্রিস্টাব্দ, The Congress of Vienna) -এর গৃহীত তিন নীতি –

ব্রিটিশ সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটন (Duke of Wellington) এবং প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্লকার ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত করেছিলেন (1815 খ্রিস্টাব্দের 18 জুন)। সেই প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্লকার (Blücher) ভিয়েনা সম্মেলনকে ‘গবাদি পশুর মেলা’ বলে অভিহিত করেছেন।

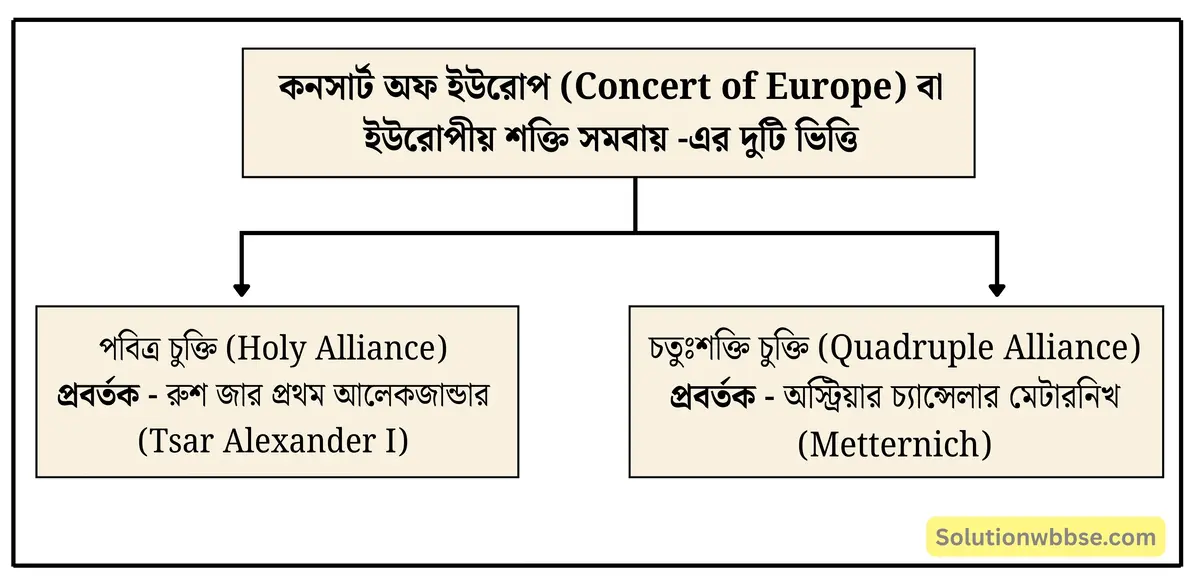

ইউরোপীয় শস্ত্রি সমবায় –

শক্তি সমবায়ের 5টি সম্মেলন –

- আই-লা-স্যাপেল কংগ্রেস (1818 খ্রিস্টাব্দ, Congress of Aix-la-Chapelle)।

- ট্রপো কংগ্রেস (1820 খ্রিস্টাব্দ, Congress of Troppau)।

- লাইবেক বৈঠক (1821 খ্রিস্টাব্দ, Congress of Laibach)।

- ভেরোনা বৈঠক (1822 খ্রিস্টাব্দ, Congress of Verona)।

- সেন্ট পিটারসবার্গ বৈঠক (1825 খ্রিস্টাব্দ, Congress of Saint Petersburg)।

কংগ্রেস কূটনীতি –

বাহুবল বা সংঘর্ষের পথে না গিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক বিতর্কিত বিষয়গুলির সমাধানের মনোভাবই ‘কংগ্রেস কূটনীতি’ বা ‘কংগ্রেস ব্যবস্থা’ নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক গ্রান্ট ও টেম্পারলি -র মতে, 1815 খ্রিস্টাব্দের চতুঃশক্তি চুক্তি থেকেই ‘কংগ্রেস কূটনীতি’ কথাটি এসেছে। উল্লেখ্য, 1815 থেকে 1823 খ্রিস্টাব্দ সময়কাল পর্যন্ত ইউরোপীয় রাজনীতি এই ‘কংগ্রেস কূটনীতি’ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Bourbon Restoration) –

নেপোলিয়নের পতনের পর সংঘটিত ভিয়েনা সম্মেলন ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুই-কে 1815 খ্রিস্টাব্দের 8 জুলাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। এই ঘটনা বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Bourbon Restoration) নামে পরিচিত।

শ্বেত সন্ত্রাস (White Terror) –

অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে বসে তালেরাঁ-র সাহায্যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। তালেরাঁ-র আপসনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থকরা বিপ্লবের সমর্থকদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার শুরু করে। ক্রমশ এই অত্যাচার ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী সন্ত্রাসের থেকেও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ঐতিহাসিকরা এই সন্ত্রাসকে ‘শ্বেত সন্ত্রাস’ (White Terror) নামে অভিহিত করেছেন।

জুলাই রাজতন্ত্র (July Monarchy) –

1830 খ্রিস্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের ফলে ফরাসি পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্লিয়েন্স (Orleans) বংশীয় লুই ফিলিপ (Louis Philippe) ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। জুলাই বিপ্লবের ফলে এই রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে একে ‘জুলাই রাজতন্ত্র’ (July Monarchy) বলা হয়।

সংস্কারের ভোজসভা –

জুলাই রাজতন্ত্রের রাজত্বকালে অসন্তুষ্ট ফরাসি জনগণ ভোটাধিকার সম্প্রসারণ ও অন্যান্য সংস্কারের দাবিতে যেসব সভার আয়োজন করত, সেগুলি ‘সংস্কারের ভোজসভা’ (Reform Banquets) নামে পরিচিত।

1830 খ্রিস্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের ঢেউ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লে মেটারনিখ ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, ‘ফ্রান্সের সর্দি হলে ইউরোপের হাঁচি হয়।’ (When France catches Cold, Europe sneezes.)

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব –

ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে ‘Half Revolution’ বলা হয়। জুলাই বিপ্লবে অভিজাততন্ত্রের পতন ঘটে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণির হাত থেকে নিম্ন বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে ক্ষমতা চলে যায়।

স্ট্যাটিউটো –

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে পিডমন্টের রাজা চার্লস অ্যালবার্ট 1848 খ্রিস্টাব্দের 4 মার্চ যে উদারনৈতিক সংবিধান প্রবর্তন করেছিলেন, তা ‘স্ট্যাটিউটো’ নামে পরিচিত।

ফ্রান্সের তিন প্রজাতন্ত্র –

| প্রথম প্রজাতন্ত্র (First Republic) | 1792 খ্রিস্টাব্দের 22 সেপ্টেম্বর। |

| দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র (Second Republic) | 1848 খ্রিস্টাব্দের 26 ফেব্রুয়ারি। |

| তৃতীয় প্রজাতন্ত্র (Third Republic) | 1870 খ্রিস্টাব্দের 4 সেপ্টেম্বর। |

- প্রথম প্রজাতন্ত্র (First Republic) – 1792 খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুই কারারুদ্ধ হওয়ার পর ন্যাশনাল কনভেনশন ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। এটি ছিল ফ্রান্সের প্রথম প্রজাতন্ত্র।

- দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র (Second Republic) – 1848 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত বিপ্লবের ফলে ফরাসি সম্রাট লুই ফিলিপ সিংহাসন ছেড়ে (24 ফেব্রুয়ারি) ইংল্যান্ডে পালিয়ে যান। 1848 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের এই ঘটনা ফেব্রুয়ারি বিপ্লব (February Revolution) নামে পরিচিত। এই সময় প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দল মিলিত হয়ে ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে (26 ফেব্রুয়ারি, 1848 খ্রিস্টাব্দ)। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র বলা হয়।

- তৃতীয় প্রজাতন্ত্র (Third Republic) – সেডানের যুদ্ধে ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের (নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভাইপো লুই নেপোলিয়ন) পরাজয়ের সংবাদে ফ্রান্সে ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হয়। 1870 খ্রিস্টাব্দের 4 সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে দ্বিতীয় রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র (Third Republic) প্রতিষ্ঠিত হয়।

1848 খ্রিস্টাব্দের ফ্রান্সে জুন মাসের গৃহযুদ্ধ বা জুনের অভ্যুত্থান বা June Days –

দ্বিতীয় ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সরকার 1848 খ্রিস্টাব্দের 22 জুন ‘জাতীয় কর্মশালা’ বন্ধ করে দিলে সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণি প্যারিসে 23 থেকে 26 জুন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। সেনাপতি ক্যাভিগনাকের তীব্র দমননীতির ফলে জুন মাসের এই সমাজতান্ত্রিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যায়। ফ্রান্সের ইতিহাসে এই জুনের অভ্যুত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

‘অশ্বারূঢ়’ বা ‘অশ্বপৃষ্ঠে সেন্ট সাইমন’ –

ঐতিহাসিক আলফ্রেড কোব্বান সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে ‘অশ্বারূঢ়’ বা ‘অশ্বপৃষ্ঠে সেন্ট সাইমন’ বলে অভিহিত করেছেন। কেননা, তৃতীয় নেপোলিয়ন ভাববাদী সমাজতান্ত্রিক সেন্ট সাইমনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণির কল্যাণের জন্য –

- তাদের বাসস্থানের উন্নতিসাধন,

- ট্রেড ইউনিয়ন বা ধর্মঘট করার অধিকার প্রদান এবং

- কারখানায় কতর্ব্যরত অবস্থায় দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিমাব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

লা মার্টিন –

উনবিংশ শতাব্দীর এক উল্লেখযোগ্য ফরাসি কবি ও রাজনীতিবিদ ছিলেন লা মার্টিন। তিনি লুই ফিলিপের বিরোধিতা এবং পরবর্তীকালে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করেছিলেন।

অষ্টাদশ লুই ও দশম চার্লসের সময় নিয়োজিত মন্ত্রীবর্গ –

- তালেরাঁ (Talleyrand),

- রিশেল্যু (Richelieu),

- দেকাজে (Decazes),

- ভিলিল (Villele),

- মার্তিগন্যাক (Martignac) এবং

- পলিগন্যাক (Polignac)।

অষ্টাদশ লুই -এর রাজত্বকালে চারটি রাজনৈতিক দল –

- উগ্র রাজতন্ত্রী (Ultra Royalists),

- সংবিধানপন্থী (Constitutionalists),

- উদারতন্ত্রী (Liberals) ও

- চরমপন্থী (Radicals)।

গুয়েলফিজম (Guelfism) বা নব্য-গুয়েলফ আন্দোলন –

মধ্যযুগে ইটালিতে পোপের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সমর্থকরা ‘গুয়েলফ’ নামে পরিচিত ছিলেন। উনিশ শতকে ইটালির ঐক্য আন্দোলনের প্রথম পর্বে সংস্কারগুলির স্বাধীনতা ও ঐক্যের সপক্ষে প্রচারের মতবাদই ‘গুয়েলফিজম’ বা নব্য-গুয়েলফবাদ নামে পরিচিত।

রিসঅর্গিমেন্টো (Risorgimento) বা পুনর্জাগরণ –

ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত ‘ন্যায্য অধিকার নীতি’ ইটালির ঐক্যের পথে প্রধান অন্তরায়রূপে দেখা দিয়েছিল। ফলে ইটালির জনগণ যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন, তা ‘রিসঅর্গিমেন্টো’ বা ‘পুনর্জাগরণ’ নামে পরিচিত।

ইয়ং ইটালি (Young Italy) –

ইটালির যুবসমাজকে জাতীয় চেতনায় জাগ্রত করে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে জোসেফ ম্যাৎসিনি (Giuseppe Mazzini) 1831 খ্রিস্টাব্দে ‘ইয়ং ইটালি’ নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের সদস্যরা সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করে কালো পোশাক পরিধান করত।

জার্মান অঞ্চলগুলির ঐক্যসাধনের উদ্দেশ্যে অটোভন বিসমার্ক (Otto Von Bismarck) প্রাশিয়ার পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছিলেন – “The great questions of the day will not be solved by speeches or by majority decisions but by the policy of Blood and Iron.”

জার (Tsar) –

রাশিয়ার শাসকদের ‘জার’ বলা হয়। তাঁদের শাসনকে বলা হয় জারতন্ত্র (Tsardom)। 1857 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার সম্রাট চতুর্থ আইভান (Ivan IV) প্রথম ‘জার’ উপাধি নেন। তারপর কয়েক শত বছর রাশিয়ার সম্রাটরা এই উপাধি নিয়েছিলেন। 1917 খ্রিস্টাব্দে জার দ্বিতীয় নিকোলাসের (Nicholas II) আমলে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাইজার (Kaiser) –

‘কাইজার’ বলা হয় জার্মানির সম্রাটদের।

জার্মানিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় 1810 খ্রিস্টাব্দের পর। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা স্থাপিত হয় –

- বুন্ডেসরাট (Bundesrat) বা উচ্চকক্ষ এবং

- রাইখস্ট্যাগ (Reichstag) বা নিম্নকক্ষ।

ড্রাঙ্গ ন্যাক্ অস্টেন (Drang nach Osten) –

‘ড্রাঙ্গ ন্যাক্ অস্টেন’ কথার অর্থ হল – পূর্বদিকে অগ্রসর হও। জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের সময়ে জার্মানি পূর্বদিকে অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপ-সহ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের যে নীতি গ্রহণ করেছিল, তাকে বলা হয় ড্রাঙ্গ ন্যাক্ অস্টেন।

ইতিহাস তাকে যে নামে ডাকে –

- কূটনীতির রাজকুমার (Prince of Diplomacy) – মেটারনিখ।

- নেপোলিয়ন বিজেতা (Conqueror of Napoleon) – মেটারনিখ।

- হাঙ্গেরির ম্যাৎসিনি (Mazzini of Hungary) – লুই কসুথ।

- ইটালির স্পন্দিত হৃদয় (The Beating Heart of Italy) – জোসেফ ম্যাৎসিনি।

- ইটালির ঐক্য আন্দোলনের মস্তিষ্ক – কাউন্ট ক্যামিলো বেনসো ডি ক্যাভুর।

- ইউরোপের রক্ষণশীলতার জনক – মেটারনিখ।

- ইউরোপের প্রধানমন্ত্রী – মেটারনিখ।

- কূটনীতির জাদুকর – বিসমার্ক।

- রূপকথার রাজপুত্র – কাউন্ট ক্যাভুর।

- সিংহ হৃদয় (Lion Heart) – জোসেফ গ্যারিবল্ডি।

- মুক্তিদাতা জার (Czar Liberator) – দ্বিতীয় আলেকজান্ডার।

- ইউরোপের রুগ্ণ মানুষ (Sickman of Europe) – তুরস্ক।

- উগ্রপন্থীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উগ্র (Ultra of the Ultras) – পলিগন্যাক।

- ভূমধ্যসাগরের বন্দিনি – ইটালি।

- ইউরোপের খিড়কির দরজা – ইটালি।

জুরিখের সন্ধি (1859 খ্রিস্টাব্দ, Treaty of Zürich) –

অস্ট্রিয়া ও সার্ভিনিয়ার মধ্যে জুরিখের সন্ধি দ্বারা যুদ্ধবিরতি ঘটে। স্থির হয় লম্বার্ডি ও ভেনিস যথাক্রমে সার্ডিনিয়া ও অস্ট্রিয়ার অধিকারে থাকবে। পার্মা, মডেনা, টাসকানি প্রভৃতি রাজ্যের বিতাড়িত শাসকরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন।

তুরস্কের সুলতানগণ –

দ্বিতীয় মহম্মদ (1808-1839 খ্রিস্টাব্দ), আব্দুল মজিদ (1839-1861 খ্রিস্টাব্দ), আব্দুল আজিজ (1861-1876 খ্রিস্টাব্দ), পঞ্চম মুরাদ (1876 খ্রিস্টাব্দ), দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ (1876-1909 খ্রিস্টাব্দ), পঞ্চম মুরাদ (1909-1918 খ্রিস্টাব্দ), ষষ্ঠ মুরাদ (1918-1922 খ্রিস্টাব্দ)।

স্যানস্টিফেনোর সন্ধি –

1878 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার সঙ্গে তুর্কি সুলতানের স্যানস্টিফেনোর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি দ্বারা স্থির হয় যে –

- রোমানিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর স্বাধীনতাকে তুরস্ক স্বীকৃতি দেবে এবং

- বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য গঠন করা হবে।

উনকেয়ার স্কেলেসি সন্ধি –

1833 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে উনকেয়ার স্কেলেসির সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই সন্ধি দ্বারা –

- রাশিয়া তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়,

- দার্দেনেলিস প্রণালীতে রুশ যুদ্ধজাহাজের অবাধ চলাচলের অধিকার তুরস্কের সুলতান মেনে নেন এবং

- যুদ্ধের সময় এই প্রণালীতে অন্যদেশের যুদ্ধজাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়।

বলকান অঞ্চল –

বলকান অঞ্চল ইউরোপের পূর্বদিকে অবস্থিত। তুর্কি ভাষায় ‘বলকান’ শব্দের অর্থ হল ‘পর্বত’। ইজিয়ান সাগর ও দানিয়ুব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলকান অঞ্চল বলা হয়। ইউরোপের পূর্বদিকে অবস্থিত, আবার প্রাচ্যের নিকটবর্তী বলে পশ্চিম ইউরোপে একে ‘নিকট-প্রাচ্য’ (Near East) বলা হয়।

- সীমানা – বলকান অঞ্চলের পূর্বদিকে কৃয়সাগর ও ইজিয়ান সাগর, পশ্চিমদিকে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর ও আয়োনিয় সাগর, উত্তরদিকে হাঙ্গেরি এবং দক্ষিণদিকে রয়েছে ভূমধ্যসাগর।

- অন্তর্ভুক্ত এলাকা – বলকান অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল – গ্রিস, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়া, সার্বিয়া, মোলদাভিয়া প্রভৃতি অঞ্চল।

- বিভিন্ন নাম – বলকান অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত –

- নিকট প্রাচ্য – এই অঞ্চলটি প্রাচ্যের নিকটবর্তী বলে একে ‘নিকট প্রাচ্য’ বলা হয়।

- পূর্বাঞ্চল – এই অঞ্চলটি ইউরোপের পূর্বদিকে অবস্থিত বলে একে ‘পূর্বাঞ্চল’-ও বলা হয়।

উষ্ণ জলনীতি (Warm Water Policy) –

জলপথে যাতায়াত করার জন্য রাশিয়া যে বরফমুক্ত নতুন জলপথের সন্ধানের প্রচেষ্টা শুরু করেছিল, তাকে ‘উষ্ণ জলনীতি’ বলা হয়। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ, রাজনৈতিক প্রাধান্য এবং ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্য রাশিয়ার জলপথ প্রয়োজন ছিল। রাশিয়া এজন্য বাল্টিক সাগরকে ব্যবহার করলেও বাল্টিক সাগর সারা বছর বরফমুক্ত থাকত না। তাই রাশিয়া কৃষ্ণসাগর দিয়ে দার্দেনেলিস প্রণালী অতিক্রম করে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছোনোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনাই ‘উয় জলনীতি’ বা ‘বরফমুক্ত জলনীতি’ নামে পরিচিত।

কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম –

| গ্রন্থ | গ্রন্থকার |

| লা মিজারেবেল (Les Misérables) | ভিক্টর হুগো (Victor Hugo) |

| দি এইটিনথ ব্রুমেয়ার অফ লুই বোনাপার্ট (The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte) | কার্ল মার্কস (Karl Marx) |

| নেপোলিয়নিক আইডিয়াস (Napoleonic Ideas) | লুই নেপোলিয়ন (Louis Napoleon) |

| দি অর্গানাইজেশন অফ লেবার (The Organization of Labour) | লুই ব্ল্যাঙ্ক (Louis Blanc) |

| দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য রাশিয়ান রেভল্যুশন (The History of the Russian Revolution) | লিও ট্রটস্কি (Leon Trotsky) |

আজকের আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়, “উনবিংশ শতকের ইউরোপ: রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সংঘাত” -এর “বিষয়সংক্ষেপ” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় অধ্যায়টির কাঠামো ও প্রধান বিষয়াবলি বুঝতে সাহায্য করবে, যা আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে কিছুটা হলেও সহায়ক হয়েছে। যদি কোনো প্রশ্ন, মতামত বা সহায়তার প্রয়োজন হয়, নিচে মন্তব্য করে জানাতে পারেন কিংবা টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন—আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা সর্বদা প্রস্তুত।

মন্তব্য করুন