আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোলের দ্বিতীয় অধ্যায় “বায়ুমণ্ডল” -এর “বায়ুমণ্ডলের তাপ, উষ্ণতা ও বিশ্ব উষ্ণায়ন” বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ “ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

উষ্ণ মরু অঞ্চলে দিবাভাগে প্রচণ্ড উত্তাপ ও রাত্রিকালে খুবই কম উত্তাপ থাকে কেন?

আকাশে মেঘের আবরণ না থাকার জন্য দিনেরবেলা সূর্যরশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে তোলে। রাতেরবেলা আবার ভূপৃষ্ঠ থেকে এই তাপ বিকিরিত দীর্ঘতরঙ্গ রূপে মহাশূন্যে ফিরে যায়। অর্থাৎ দিনেরবেলা যেমন উত্তাপ বাড়ে তেমনি রাতেরবেলা উত্তাপ কমে। যেমন – উষ্ণ মরু অঞ্চলের বায়ুমণ্ডল দিনেরবেলা প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয় কিন্তু রাতেরবেলা উত্তাপ খুব কম থাকে। এর কারণ –

- আকাশে মেঘ না থাকার জন্য দিনেরবেলা সূর্যরশ্মি সরাসরি ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। ফলে মরুভূমির বালি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে যে তাপ বিকিরণ করে তাতে বায়ুমণ্ডল প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে যায়।

- সূর্যাস্তের পর মরুভূমির বালি দ্রুত তাপ বিকিরণ করে ঠান্ডা হয় এবং আকাশে মেঘ না-থাকার জন্য ওই বিকীর্ণ তাপ সরাসরি মহাশূন্যে চলে যায়। ফলে রাতে উত্তাপ খুবই কম থাকে এবং ঠান্ডা অনুভূত হয়।

মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির তুলনায় মেঘমুক্ত রাত্রি শীতল হয় কেন?

আকাশে মেঘের আবরণ দিনেরবেলা সূর্যরশ্মিকে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছোতে বাধা দেয় এবং রাতে ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ তাপকে মহাশূন্যে অর্থাৎ পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বাইরে পৌঁছোতে দেয় না। ফলে, আকাশে মেঘের আবরণ থাকলে দিনেরবেলা উত্তাপ কমে এবং রাতে উত্তাপ বাড়ে। কিন্তু রাতে আকাশ যদি মেঘমুক্ত হয় তাহলে দিনেরবেলা আগত তাপের পুরোটা ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত হয়ে মহাশূন্যে অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে চলে যেতে পারে। এর ফলে ভূপৃষ্ঠ-সংলগ্ন বায়ুস্তরও শীতল হয়। এই কারণে মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির তুলনায় মেঘমুক্ত রাত্রি শীতল হয়।

সূর্যরশ্মির তাপীয় ফল কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল?

সূর্যরশ্মির তাপীয় ফল নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে –

- সূর্যরশ্মির পতনকোণ – পৃথিবীর নিম্ন অক্ষাংশে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে বলে সেখানে তাপীয় ফল বেশি, কিন্তু উচ্চ অক্ষাংশগুলিতে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ে বলে সেখানে তাপীয় ফল কম।

- পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে দূরত্ব – কখনো-কখনো পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে দূরত্বের হ্রাসবৃদ্ধির জন্য সূর্যরশ্মির তাপীয় ফলের হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

- সূর্যালোকের স্থিতিকাল – পৃথিবীর যে সমস্ত জায়গায় বেশিক্ষণ ধরে সূর্যালোক পড়ে সেখানকার তাপীয় ফল বেশি আর যেখানে সূর্যালোক পাওয়া যায় না বা কম পাওয়া যায় সেখানে তাপীয় ফল কম।

কোনো স্থানের উষ্ণতা নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলি কী কী?

বায়ুর উষ্ণতা পরিমাপক যন্ত্র হল থার্মোমিটার। সিক্সের থার্মোমিটারের সাহায্যে কোনো দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। এর জন্য সিক্সের লঘিষ্ঠ এবং গরিষ্ঠ থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় –

1.

2.

3.

4. উষ্ণতার প্রসর = সর্বোচ্চ উষ্ণতা – সর্বনিম্ন উষ্ণতা

নিরক্ষরেখায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সাউথ কিলিমাঞ্জারোতে বরফ জমে কেন?

অথবা, ইকুয়েডরের রাজধানী কুইটোকে ‘চিরবসন্তের দেশ’ বলে কেন?

কিলিমাঞ্জারো শৃঙ্গটি 5.9 কিমি উচ্চতায় এবং কুইটো শহরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 2.85 কিমি ওপরে অবস্থিত।

আমরা জানি প্রতি 1 কিমি উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে 6.5°C হারে তাপমাত্রা কমতে থাকে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে গড় বার্ষিক উষ্ণতা 27°C।

সুতরাং,

- কিলিমাঞ্জারো পর্বতে 27°C – (6.5 × 5.9)°C = -11.35°C বা হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রা থাকে। সেইজন্য কিলিমাঞ্জারো পর্বতশৃঙ্গ সবসময় বরফে ঢাকা থাকে।

- কুইটো শহরে 27°C – (6.5 × 2.85)°C = 8.5°C তাপমাত্রা থাকে, অর্থাৎ সারাবছর ধরে এখানে মৃদু শীতল আবহাওয়া বিরাজ করে বলে একে চিরবসন্তের দেশ বলা হয়।

একই অক্ষরেখা বরাবর অবস্থান করা সত্ত্বেও শীতকালে বাল্টিক সাগরের জল বরফে পরিণত হলেও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্ববর্তী সাগরের জল জমে যায় না কেন?

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের-সংলগ্ন সাগরের জল এবং বাল্টিক সাগর উভয়ে যে অক্ষাংশে অবস্থান করছে তাতে সেখানে শীতকালে বরফ জমে যাওয়ার কথা। কিন্তু ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে সর্বদা উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত প্রবাহিত হয় বলে, এই গরম জলের স্রোত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্ববর্তী অংশকে অনেকাংশে গরম রাখে। তাই শীতকালে উত্তর সাগরের জল বরফে পরিণত হয় না।

অন্যদিকে বাল্টিক সাগর স্থলভাগ দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার জন্য সেখানে উপসাগরীয় স্রোত প্রবেশ করতে পারে না, তাই এই অঞ্চল ঠান্ডা থাকে এবং এখানে শীতকালে সাগরের জল জমে যায়।

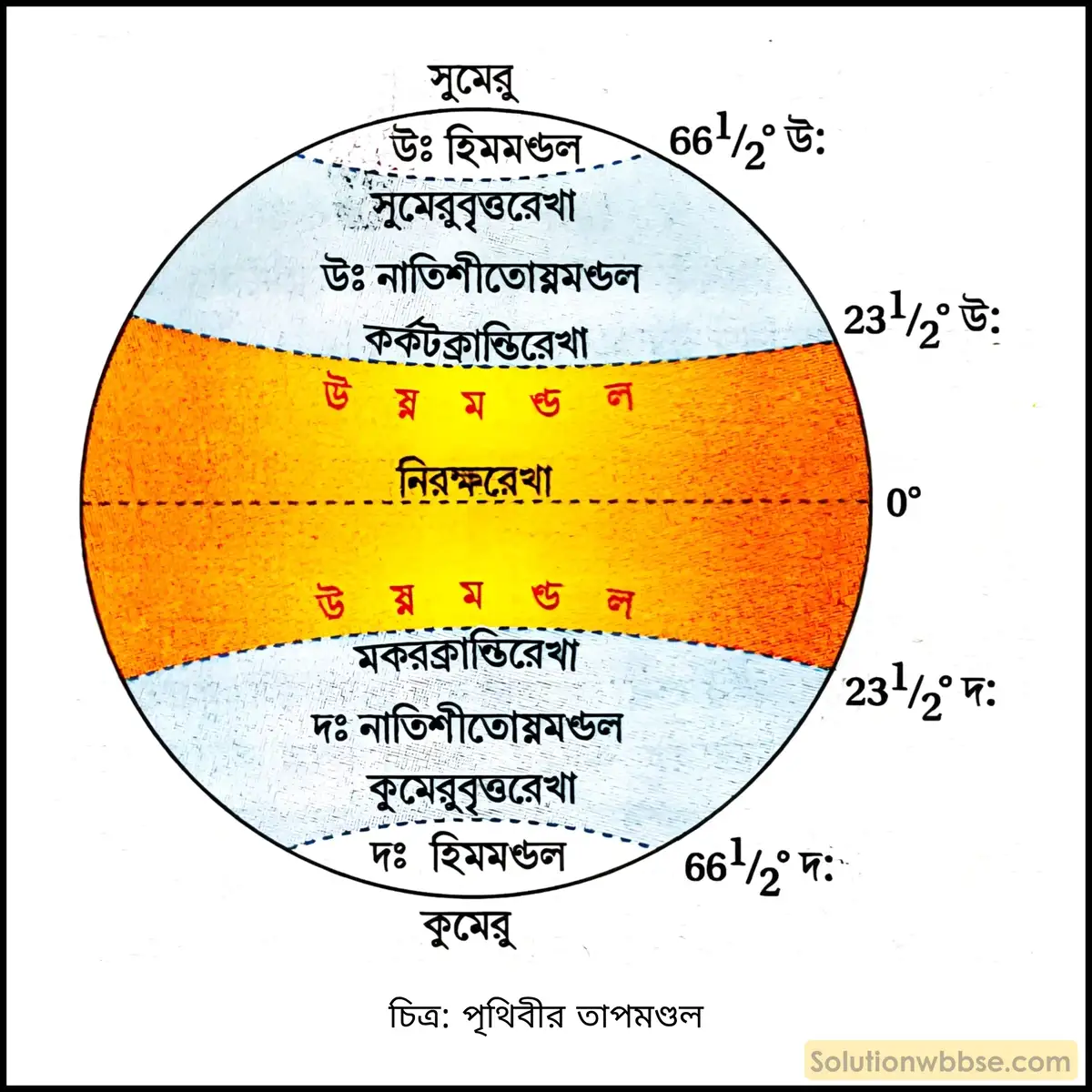

পৃথিবীকে বিভিন্ন তাপমণ্ডলে ভাগ করো।

অক্ষাংশ বা উষ্ণতার ভিত্তিতে পৃথিবীকে পাঁচটি তাপমণ্ডলে ভাগ করা যায় –

- উষ্ণমণ্ডল – নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কর্কটক্রান্তিরেখা ও মকরকান্তিরেখা পর্যন্ত অঞ্চলটি উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত। এখানকার গড় উষ্ণতা 27°C। উষ্ণমণ্ডলে ঋতুপরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয় নয়।

- উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল এবং দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল – উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তিরেখা থেকে সুমেরুবৃত্ত এবং দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তিরেখা থেকে কুমেরুবৃত্ত পর্যন্ত অংশ যথাক্রমে উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল এবং দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত। এই দুই অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা 0°C-27°C।

- উত্তর হিমমণ্ডল এবং দক্ষিণ হিমমণ্ডল – উত্তর গোলার্ধে সুমেরুবৃত্ত থেকে থেকে সুমেরু বিন্দু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরুবৃত্ত থেকে কুমেরু বিন্দু পর্যন্ত অঞ্চল যথাক্রমে উত্তর হিমমণ্ডল এবং দক্ষিণ হিমমণ্ডলের অন্তর্গত। এই দুই অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা সাধারণত 0°C -এর কম থাকে।

জলভাগের তুলনায় স্থলভাগ তাড়াতাড়ি গরম হয় কেন?

জলভাগের তুলনায় স্থলভাগ তাড়াতাড়ি গরম হয়। এর কারণ –

- জলের উত্তাপ পরিচলন পদ্ধতিতে জলের গভীরে চলে যায়, কিন্তু স্থলভাগের উত্তাপ পরিচলন পদ্ধতিতে চলাচল করে না, ওপরেই সঞ্চিত থাকে।

- জলভাগের তুলনায় স্থলভাগ থেকে সূর্যরশ্মি কম বিচ্ছুরিত হয়, ফলে স্থলভাগ তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়।

- নির্দিষ্ট ঘনএকক আয়তনের জলকে 1°C উত্তপ্ত করতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন হয়, একই বর্গএকক স্থলভাগকে 1°C উত্তপ্ত করতে ওই তাপের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ প্রয়োজন। অর্থাৎ, স্থলভাগের তুলনায় জলভাগের তাপ গ্রহণক্ষমতা বেশি হয়।

- স্থলভাগ অস্বচ্ছ কিন্তু জল স্বচ্ছ, ফলে সূর্যরশ্মি জলের নীচে প্রায় 200 মিটার পর্যন্ত চলে যায়। তাই জলভাগের তুলনায় স্থলভাগ দ্রুত উত্তপ্ত হয়।

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণগুলি লেখো?

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণগুলি হল –

- অতিরিক্ত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার – তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং যানবাহনের অতিরিক্ত জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় বাতাসে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড মিশছে। যা পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

- মিথেন গ্যাসের নির্গমন – মিথেন একটি অন্যতম গ্রিনহাউস গ্যাস। বিভিন্ন জলাজমি, ধানখেতের জমে থাকা জল থেকে মিথেন গ্যাস নির্গত হয়। এ ছাড়া, পচনশীল জৈব আবর্জনা, গবাদিপশুর মল থেকেও প্রচুর মিথেন গ্যাস বাতাসে মেশে। যা পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সহায়ক।

- অরণ্য ধ্বংস – পৃথিবী জুড়ে নানা কারণে অরণ্য ধ্বংস হয়ে চলেছে। এতে বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড তাপমাত্রা বৃদ্ধির সহায়ক।

- নাইট্রাস অক্সাইড নির্গমন – কৃষিজমিতে নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার, অরণ্যে দাবানলের সৃষ্টি হলে বায়ুতে প্রচুর নাইট্রাস অক্সাইড (N2O) মেশে। যা বিশ্ব উষ্ণায়নের সহায়ক।

- CFC গ্যাসের নির্গমন – ফ্রিজ, এসি, ইলেকট্রনিকস শিল্প, রং শিল্প, বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী সামগ্রী প্রস্তুত করতে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC) ব্যবহৃত হয়, যা বিশ্ব উষ্ণায়নের অন্যতম কারণ।

বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস এফেক্ট কীভাবে সৃষ্টি হয়?

শীতপ্রধান দেশগুলিতে উষ্ণমণ্ডলের ফসল চাষের জন্য খোলা বাগানের মধ্যে স্বচ্ছ কাচের যে ঘর তৈরি করা হয় তার নাম গ্রিনহাউস। ক্ষুদ্রতরঙ্গের মাধ্যমে আসা সূর্যরশ্মি গ্রিনহাউসের কাচের দেয়াল দিয়ে সহজে ভেতরে প্রবেশ করলেও দীর্ঘতরঙ্গরূপে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি কাচ ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে গ্রিনহাউসের মধ্যে উচ্চতাপমাত্রা বজায় থাকে। একই রকমভাবে তাপমাত্রা ধরে রাখে বলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে একটি বিশাল গ্রিনহাউসরূপে কল্পনা করা যায়। সেক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, জলীয়বাষ্প প্রভৃতি গ্যাসগুলি (গ্রিনহাউসের কাচের দেয়ালের মতো) উষ্ণতা ধরে রাখতে পারে বলে ভূপৃষ্ঠের তাপীয় বিকিরণকে বাধা দেয় এবং এইভাবে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটিয়ে গ্রিনহাউস এফেক্ট সৃষ্টি করে। এজন্য এগুলিকে গ্রিনহাউস গ্যাস বলে। আর তাই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, জলীয়বাষ্প, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের জোগান তথা ঘনত্ব যত বাড়ে, বিশ্বের গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধিও তত দ্রুত হয় অর্থাৎ গ্রিনহাউস এফেক্টও তীব্র হয়।

এল নিনো কী? পৃথিবীব্যাপী তার প্রভাব কতখানি?

ক্রান্তীয় প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বপ্রান্তে পেরু, ইকুয়েডরের পশ্চিম উপকূল দিয়ে কোনো কোনো বছর ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে উত্তরমুখী শীতল পেরু স্রোতের পরিবর্তে যে দক্ষিণমুখী উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হয়, তাকে এল নিনো বলে। এল নিনোর ফলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বেড়ে যায়।

এল নিনোর প্রভাব –

- পেরু ও ইকুয়েডরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়।

- আমাজন নদী অববাহিকা, মধ্য আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে বলে দাবানলের সৃষ্টি হয়।

- এল নিনোর সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর সম্পর্ক রয়েছে বলে আবহবিদগণ মনে করেন। যে বছরগুলিতে এল নিনো হয় সেই বছরগুলিতে ভারতে খরা দেখা দেয়। সেই বছরই চিলি, পেরুর মরুভূমিতে প্রবল বৃষ্টিতে বন্যার সৃষ্টি হয়।

- এল নিনোর প্রভাবে সমুদ্রে অধিকাংশ প্রবালকীটের মৃত্যু হয়।

লা নিনা কী? এর প্রভাব লেখো।

যখন পেরু ও চিলি উপকূলে পৃষ্ঠজলের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে আরও 4°C মতো কমে যায়, তখন এল নিনোর বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। একে লা নিনা বলে।

লা নিনার প্রভাব –

- এর প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়।

- দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে।

- এর প্রভাবে কানাডায় শীতের তীব্রতা বাড়ে এবং প্রচুর তুষারপাত হয়।

কী কারণে বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হয়?

বায়ুমণ্ডলের তাপের প্রধান উৎস সূর্য। সূর্য থেকে আগত ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। এই ঘটনাটিকে সূর্যরশ্মির তাপীয় ফল বা ইনসোলেশন (Insolation) বলে। ইনসোলেশন -এর প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের জলভাগ ও স্থলভাগ উত্তপ্ত হয় এবং উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে এসে বায়বীয় কণাগুলিও উত্তপ্ত হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকিরণের প্রভাবে নির্গত উত্তাপও বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। এ ছাড়া, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উর্ধ্বাংশের ওজোনোস্ফিয়ারে ওজোন কর্তৃক অতিবেগুনি রশ্মির শোষণের ফলেও বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বায়ুর উষ্ণতার কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়?

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বায়ুর উষ্ণতার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় –

- নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুর উষ্ণতা সবচেয়ে বেশি এবং মেরু অঞ্চলে উষ্ণতা সবচেয়ে কম।

- নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবছর উষ্ণতা প্রায় সমান থাকে, কিন্তু মেরু অঞ্চলে শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য খুব বেশি দেখা যায়।

- পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ গোলার্ধে এবং জুলাই মাসে উত্তর গোলার্ধে উষ্ণতা বেশি হয়।

- উচ্চতার তারতম্যের জন্য বায়ুর উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড়ে প্রতি 1 কিমি উচ্চতায় প্রায় 6.5°C হারে উষ্ণতা কমে যায়।

- উষ্ণ সমুদ্রস্রোত-সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলে বায়ুর উষ্ণতা বেশি এবং শীতল সমুদ্রস্রোত-সংলগ্ন অঞ্চলে বায়ুর উষ্ণতা কম হয়। এ ছাড়া,

- কোনো অঞ্চলের ওপর দিয়ে উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হলে স্থানটির উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং শীতল বায়ু প্রবাহিত হলে উষ্ণতা হ্রাস পায়।

বায়ুর উষ্ণতা পরিমাপ করা হয় কীভাবে?

বায়ুর উষ্ণতা পরিমাপ করা হয় থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে। এই তাপমান যন্ত্রে ফারেনহাইট স্কেল এবং সেলসিয়াস স্কেল-উভয় পদ্ধতিতেই উষ্ণতা পরিমাপ করা যায়। ফারেনহাইট থার্মোমিটারের হিমাঙ্ক 32°F এবং স্ফুটনাঙ্ক 212°F। সেলসিয়াস থার্মোমিটারের হিমাঙ্ক 0°C এবং স্ফুটনাঙ্ক 100°C।

দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা পরিমাপ করার জন্য গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। কোনো দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতা থেকে ওই দিনের গড় উষ্ণতা নির্ধারণ করা যায়। একইভাবে, বিভিন্ন দিনের গড় উষ্ণতা থেকে মাসের গড় উষ্ণতা এবং বিভিন্ন মাসের গড় উষ্ণতা থেকে বছরের গড় উষ্ণতা নির্ধারণ করা যায়।

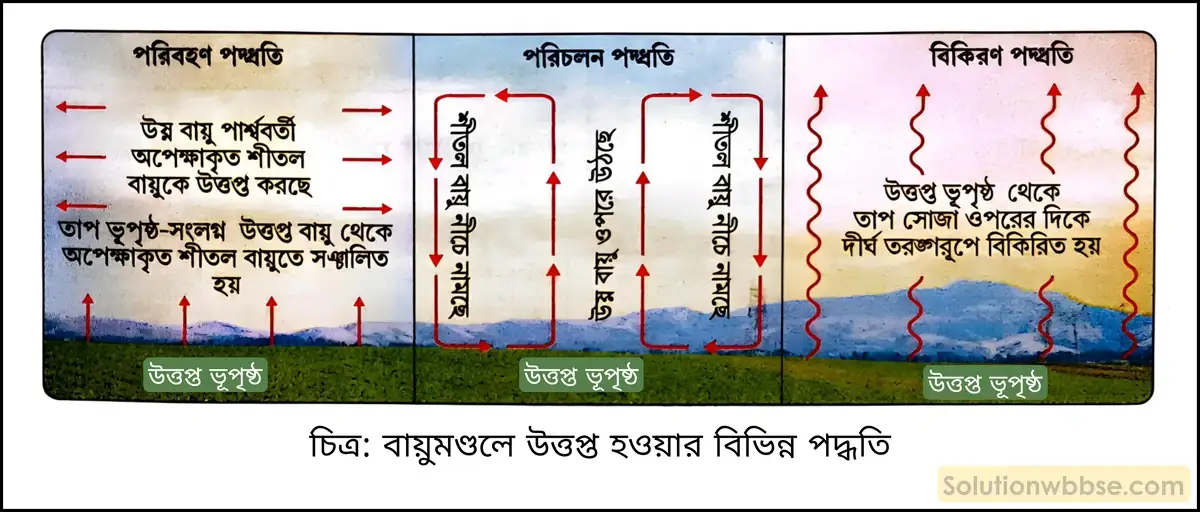

বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার পদ্ধতিগুলি লেখো।

বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হওয়ার প্রধান উৎস সূর্য হলেও সূর্যরশ্মির দ্বারা বায়ুমণ্ডল বিশেষ উষ্ণ হয় না। সূর্যতাপে প্রথমে ভূপৃষ্ঠ উষ্ণ হয় এবং উষ্ণ ভূপৃষ্ঠের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে উত্তপ্ত হয়। যেমন –

- বিকিরণ পদ্ধতি,

- পরিবহণ পদ্ধতি এবং

- পরিচলন পদ্ধতি।

- বিকিরণ পদ্ধতিতে – উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করে ভূপৃষ্ঠ-সংলগ্ন বায়ুকে উত্তপ্ত করে।

- পরিবহণ পদ্ধতিতে – ভূপৃষ্ঠ-সংলগ্ন উষ্ণ বায়ু তার সংস্পর্শে আসা শীতল বায়ুতে তাপ পরিবহণ করে। এক্ষেত্রে উভয় বায়ুস্তরের উষ্ণতা যতক্ষণ না সমান হয়, উষ্ণ বায়ুস্তর থেকে শীতল বায়ুস্তরে তাপের পরিবহণ চলতে থাকে।

- পরিচলন পদ্ধতিতে – ভূপৃষ্ঠ-সংলগ্ন উষ্ণ বায়ু প্রসারিত ও হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায় এবং চারপাশের শীতল ভারী বায়ু ওই শূন্যস্থান পূরণ করতে এসে উষ্ণ এবং হালকা হয়ে পুনরায় ওপরে উঠে যায়। এইভাবে বায়ু চক্রাকার আবর্তনের মাধ্যমে উত্তপ্ত হতে থাকে।

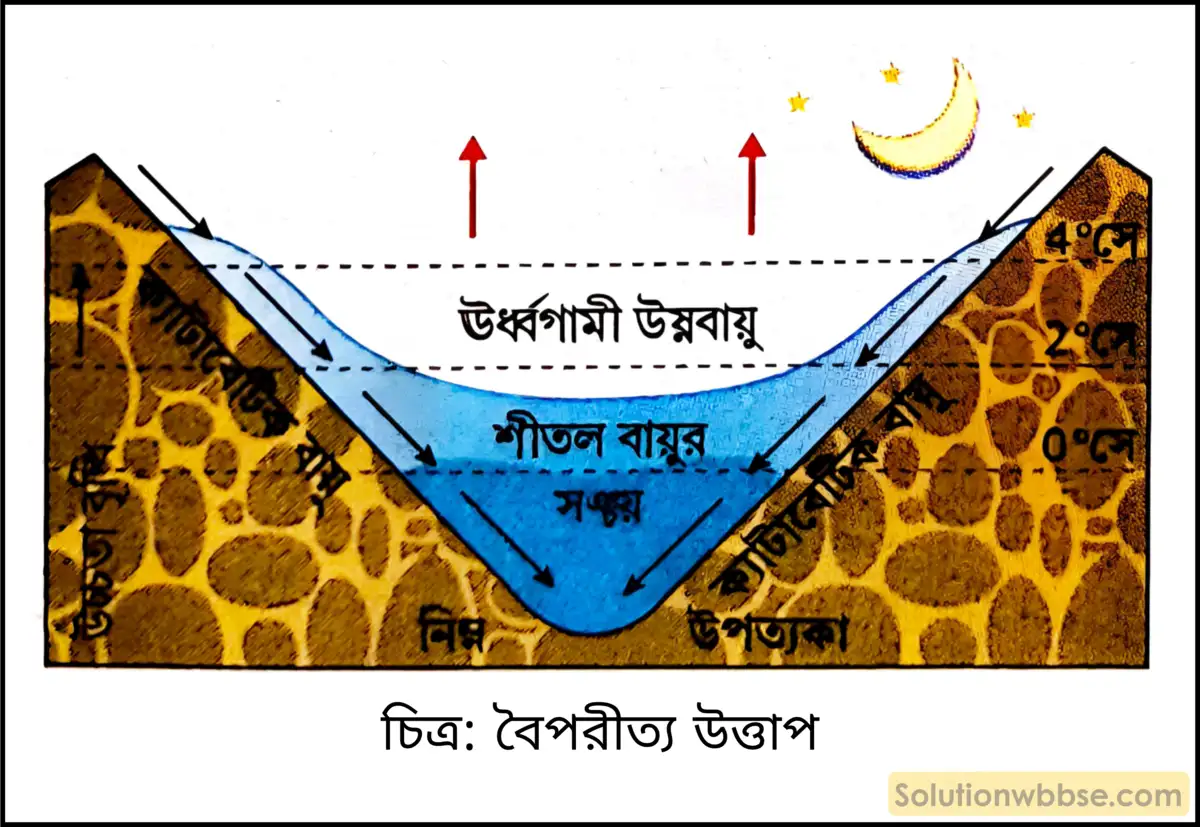

বৈপরীত্য উত্তাপ বলতে কী বোঝ?

স্বাভাবিক ধারণা – ভূপৃষ্ঠ থেকে ক্রমশ ওপরের দিকে অর্থাৎ উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে তাপমাত্রা হ্রাস পায় (প্রতি 1000 মি উচ্চতায় 6.5°C হারে)। একে তাপমাত্রার স্বাভাবিক হ্রাস হার (normal lapse rate of temperature) বলা হয়।

বিপরীত ধারণা – কিন্তু কোনো কোনো সময় উচ্চতা বাড়লেও উষ্ণতা না কমে বরং বেড়ে যায়।

পদ্ধতি – সাধারণত পার্বত্য উপত্যকার শান্ত মেঘমুক্ত রাতে পর্বতের ওপর অংশের বায়ু দ্রুত তাপ বিকিরণ করে খুব ঠান্ডা ও ভারী হয় এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পর্বতের ঢাল বরাবর নীচের উপত্যকায় নেমে আসে। (এই বায়ুকে বলা হয় ক্যাটাবেটিক বায়ু)। অন্যদিকে, সারাদিন ধরে উষ্ণ হওয়া পর্বত পাদদেশের বায়ু হালকা হয়ে উপত্যকার ঢাল বেয়ে ঊর্ধ্বগামী হয়। (এই বায়ুকে বলা হয় অ্যানাবেটিক বায়ু)। ফলে, উপত্যকার নীচু অংশের উত্তাপ পর্বতের ওপর অংশের তুলনায় অনেক কম হয়। একে বলা হয় বৈপরীত্য উত্তাপ।

প্রভাব – এজন্য ইউরোপের অনেক জায়গায় লোকবসতি ও কৃষিকাজ উপত্যকার নীচের দিকে না হয়ে পর্বতের ওপরের ঢালে হতে দেখা যায়।

তাপমণ্ডল বা তাপবলয় কাকে বলে? ভূপৃষ্ঠে কী কী তাপমণ্ডল আছে?

বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রার তারতম্য অনুসারে গোলকাকার ভূপৃষ্ঠকে কয়েকটি নির্দিষ্ট মণ্ডলে ভাগ করা যায়। এই বিভাগগুলিকেই বলা হয় তাপমণ্ডল। পৃথিবীকে বলয়ের আকারে বেষ্টন করে থাকা এই তাপমণ্ডলগুলিকে তাপবলয়ও বলা হয়।

তাপমণ্ডলের বিভাগ – ভূপৃষ্ঠে মোট পাঁচটি তাপমণ্ডল আছে। এগুলি হল –

- উষ্ণমণ্ডল (0°-23½° উত্তর ও দক্ষিণ),

- উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল (23½°-66½° উত্তর),

- দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল (23½°-66½° দক্ষিণ),

- উত্তর হিমমণ্ডল (66½°-90° উত্তর) এবং

- দক্ষিণ হিমমণ্ডল (66½°-90° দক্ষিণ)।

উষ্ণমণ্ডল সৃষ্টির কারণ নির্দেশ করো।

অবস্থান – নিরক্ষরেখার উভয়দিকে 23½° অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে উষ্ণমণ্ডল বলা হয়।

কারণ – এই অঞ্চলে সূর্যরশ্মির পতনকোণ 43°-90° থাকায় তাপীয় ফলের পরিমাণ ভূপৃষ্ঠের অন্য যে-কোনো অঞ্চলের তুলনায় বেশি। সূর্যরশ্মি যত লম্বভাবে ভূপৃষ্ঠে পতিত হবে ততই সেই রশ্মি বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করবে এবং এর ফলে বায়ুর বিভিন্ন উপাদান দ্বারা ওই রশ্মির প্রতিফলন, বিচ্ছুরণ ও শোষণ কম হবে। এইসব কারণে উষ্ণমণ্ডলে বায়ুর উষ্ণতা সারাবছরই বেশি থাকে।

ধরা যাক, কোনো বছরে কলকাতা শহরের মে মাসের প্রতিদিনের গড় উষ্ণতার সমষ্টি 1078.6°C। এর থেকে কলকাতা শহরের মাসিক গড় উষ্ণতা নির্ণয় করো।

\(=\frac{1078.6}{31}{}^\circ C\\\) [∵ মে মাসের দিনসংখ্যা \(=31\)]

\(=34.79{}^\circ C\\\)সুতরাং, কলকাতার মে মাসের মাসিক গড় উষ্ণতা \(34.79{}^\circ C\)।

কোনো স্থানের একটি দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 38°C ও 26°C হলে, দৈনিক তাপমাত্রার প্রসর নির্ণয় করো।

আমরা জানি, দৈনিক তাপমাত্রার প্রসর = (সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা) = (38 – 26)°C = 12°C

সুতরাং, ওই স্থানের দৈনিক তাপমাত্রার প্রসর 12°C।

সিউড়ির এপ্রিল মাসের 12 তারিখের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 35°C এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 28°C। এখন দৈনিক গড় তাপমাত্রা নির্ণয় করো।

\(\frac{35+28}2{}^\circ C\\\)\(=31.5{}^\circ C\\\)

সুতরাং, সিউড়ির \(12{}^\circ C\) তারিখের দৈনিক গড় তাপমাত্রা \(31.5{}^\circ C\)।

ধরা যাক, মালদহ শহরের প্রত্যেক মাসের গড় উষ্ণতা এমন –

| মাস | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর |

| গড় উষ্ণতা (°C) | 17.4 | 19.7 | 25 | 29.1 | 30.1 | 29.7 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 26.9 | 21.8 | 18.7 |

এই সারণি থেকে মালদহ শহরের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা নির্ণয় করো।

সুতরাং, মালদহ শহরের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা \(25.4{}^\circ C\)।

শীতকালে মুম্বাইয়ের রাত্রির তুলনায় দিল্লির রাত্রি অধিকতর শীতল হয় কেন?

শীতকালে মুম্বাইয়ের তুলনায় দিল্লির রাত্রি অধিকতর শীতল হয়। কারণ –

- আর্দ্র সমুদ্র বায়ুর প্রভাবে সমুদ্র-সংলগ্ন স্থানের আবহাওয়া সমভাবাপন্ন হয় এবং সমুদ্র থেকে দূরে আবহাওয়ার চরমভাব লক্ষ করা যায় অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম এবং শীতকালে তীব্র ঠান্ডা অনুভূত হয়। মুম্বাই আরব সাগরের তীরে অবস্থিত, কিন্তু দিল্লির অবস্থান সাগর থেকে বহুদূরে। এজন্য মুম্বাইয়ের তুলনায় দিল্লির শীতকাল অনেক তীব্র।

- মুম্বাইয়ের অক্ষাংশ 19°05′ উত্তর এবং দিল্লির অক্ষাংশ 28°42′ উত্তর অর্থাৎ অক্ষাংশ অনুসারে মুম্বাইয়ের তুলনায় দিল্লি কিছুটা উত্তরে অবস্থিত। সূর্যের আপাতগতি অনুসারে যেহেতু এই সময় সূর্য নিরক্ষরেখার দক্ষিণে লম্বভাবে কিরণ দেয় তাই উত্তর গোলার্ধের যে স্থান নিরক্ষরেখা থেকে যত দূরে থাকে সেখানে সূর্যতাপও তত কম পাওয়া যায়। মুম্বাইয়ের তুলনায় দিল্লি কিছুটা উত্তরে অবস্থিাত হওয়ায় শীতকালে স্বাভাবিকভাবেই দিল্লিতে সূর্যতাপ কিছুটা কম পাওয়া যায়। তাই দিল্লির রাত্রি মুম্বাইয়ের রাত্রির তুলনায় অধিকতর শীতল হয়।

গ্রীষ্মকালে সমুদ্র-সংলগ্ন মুম্বাইয়ের তুলনায় দিল্লির উষ্ণতা বেশি কেন হয়?

সমুদ্রের আর্দ্র বায়ুর প্রভাবে উপকূল-সংলগ্ন অঞ্চলের জলবায়ু সমভাবাপন্ন হয় এবং সমুদ্র থেকে যতই দেশের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করা যায় জলবায়ুর চরমভাব তত বাড়তে থাকে। মুম্বাই সমুদ্রের ধারে অবস্থিত এবং দিল্লি ভারতের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত। এই কারণে গ্রীষ্মকালে সমুদ্র-সংলগ্ন মুম্বাইয়ের তুলনায় দেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত দিল্লিতে উষ্ণতার চরমভাব বেশি লক্ষ করা যায়, অর্থাৎ উষ্ণতা বেশি হয়।

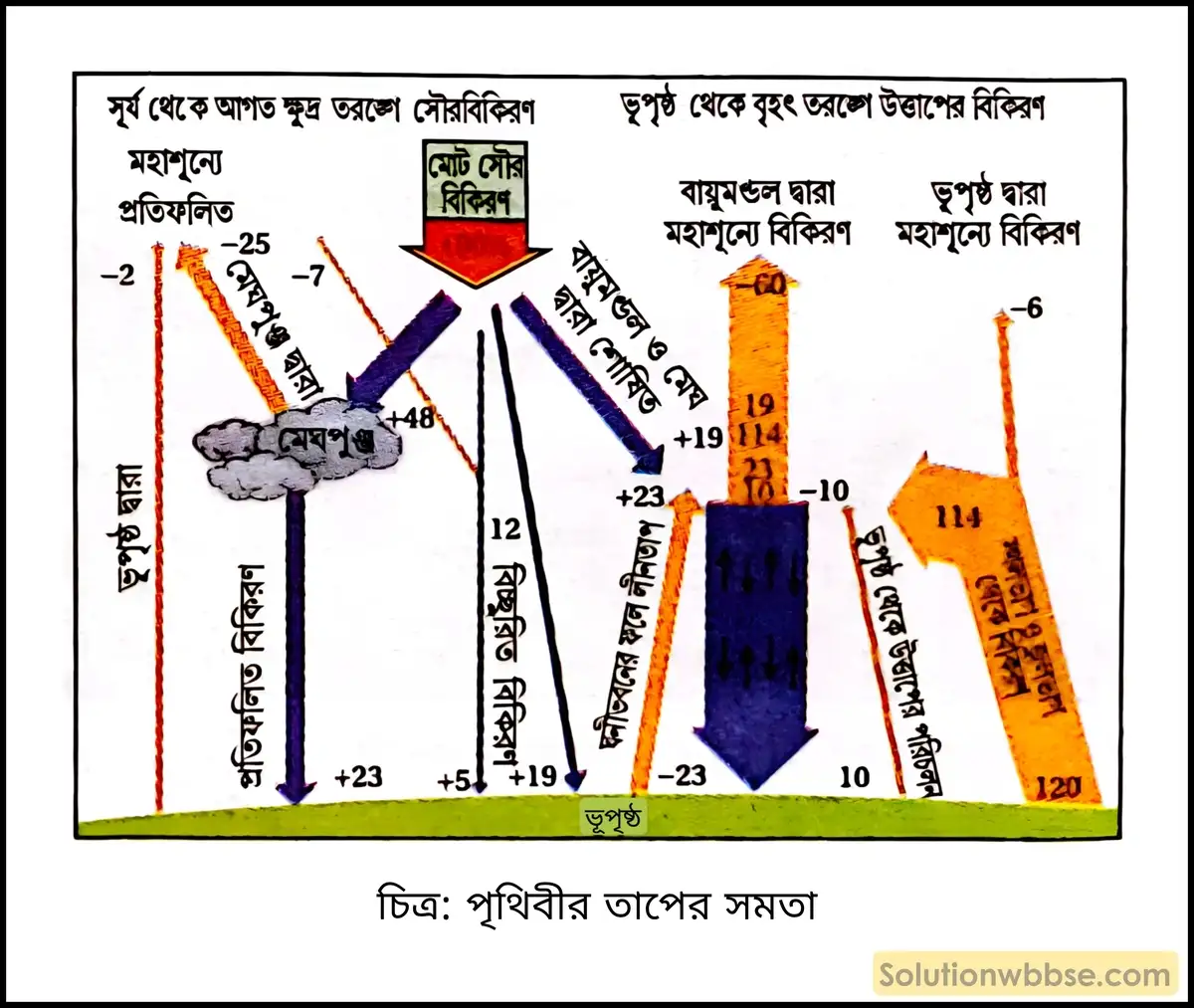

পৃথিবীর উত্তাপের সমতা কীভাবে বজায় থাকে?

সূর্য থেকে আগত সৌররশ্মির (200 কোটি ভাগের 1 ভাগ মাত্র) বা সূর্যরশ্মির তাপীয় ফলের 34% পৃথিবীকে উত্তপ্ত না করেই মহাশূন্যে ফিরে যায়। বাকি 66% রশ্মি বা কার্যকারী সৌরবিকিরণ পৃথিবীকে ক্ষুদ্র তরঙ্গরূপে উত্তপ্ত করলেও রাতের বেলা পুনরায় দীর্ঘ তরঙ্গরূপে মহাশূন্যে ফিরে যায়। এর ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না ও পৃথিবীতে উত্তাপের সমতা বজায় থাকে।

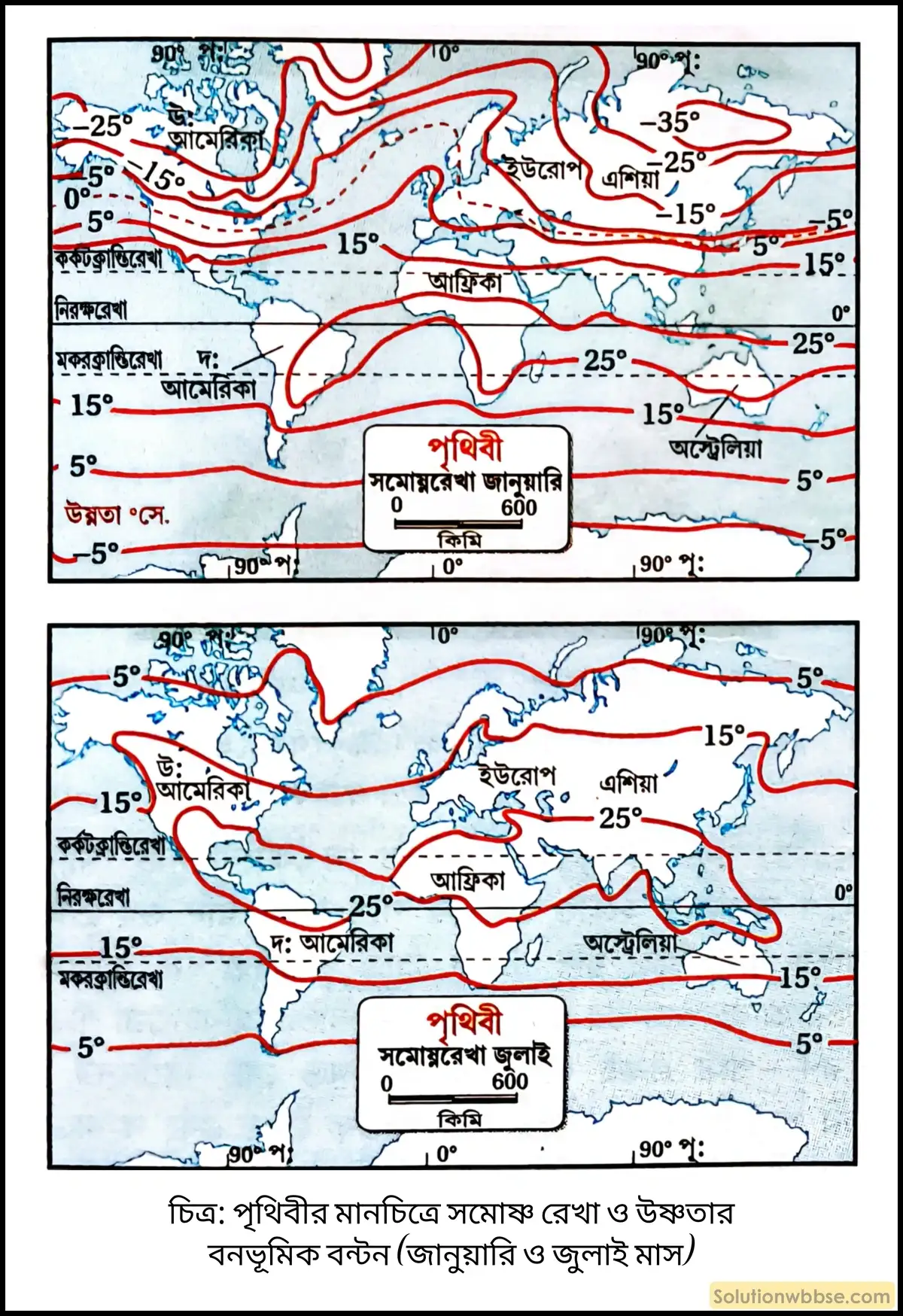

পৃথিবীতে তাপের অনুভূমিক বণ্টন সম্পর্কে কী জান?

সময়ের সাথে সাথে সূর্যের পতনকোণের পার্থক্য, অক্ষাংশ ইত্যাদি কারণের ওপর পৃথিবীর তাপের অনুভূমিক বণ্টন নির্ভর করে। জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে উষ্ণতার চরমভাব লক্ষ করা যায় বলে পৃথিবীর নানা জায়গায় এই দুটি মাসের সমোয়রেখা বিশ্লেষণ করে উষ্ণতার অনুভূমিক বণ্টন সম্পর্কে জানা যায়। যেমন –

- নিম্ন অক্ষাংশে গড় বার্ষিক উষ্ণতা সবচেয়ে বেশি এবং মেরুর দিকে সবচেয়ে কম হয়।

- উত্তর গোলার্ধে জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে।

- সবচেয়ে কম তাপমাত্রা দেখা যায় জুলাই মাসে কুমেরু মহাদেশে।

- জুলাই মাসে সর্বাধিক তাপমাত্রা হয় উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে।

- জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন উষ্ণতা উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে। গ্রিনল্যান্ডে এবং এশিয়ার সাইবেরিয়া ভূখণ্ডে পাওয়া যায়।

উঁচু স্থান শীতল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।

উঁচু স্থান শীতল হওয়ার কারণগুলি হল –

- সূর্যতাপে বায়ুমণ্ডল সরাসরি বিশেষ উষ্ণ হয় না। সূর্যতাপে প্রথমে ভূপৃষ্ঠ উষ্ণ হয় এবং পরে ওই উষ্ণ ভূপৃষ্ঠের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হয়। এজন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে ক্রমশ ওপরের দিকে তাপমাত্রা কমে যায়।

- ওপরের বায়ুস্তরের চাপ কম, ফলে ঘনত্বও কম। ঘনত্ব কম হলে তাপমাত্রাও কম হয়।

- ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ তাপের খুব কম অংশই ওপরে পৌঁছায়।

- ওপরের বায়ুতে ধূলিকণা ও জলীয়বাষ্প কম বলে ওই বায়ুর তাপ শোষণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতাও কম।

- ক্রমশ ওপরের দিকে বায়ুস্তর পাতলা হয়ে যায়। তাই তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়। এইসব কারণে উঁচু স্থান শীতল হয় এবং সুউচ্চ পর্বত শিখর তুষারাবৃত থাকে।

‘উষ্ণতার স্বাভাবিক হ্রাস-হার’ বা ‘উষ্ণতা হ্রাসের স্বাভাবিক হার’ কাকে বলে?

সূর্যতাপে প্রথমে ভূপৃষ্ঠ উষ্ণ হয় এবং তারপর ওই উষ্ণ ভূপৃষ্ঠ থেকে তাপ বিকির্ণ হয়ে বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ করে। এজন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে ক্রমশ ওপরের দিকে উষ্ণতা হ্রাস পায়। অর্থাৎ উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা হ্রাস পায়। একে উষ্ণতার স্বাভাবিক হ্রাস-হার (normal lapse rate of temperature) বলা হয়। উষ্ণতার স্বাভাবিক হ্রাসের হার প্রতি 1000 মিটার বা 1 কিলোমিটার উচ্চতায় প্রায় 6.5°C। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা হ্রাস পায় বলেই উচ্চস্থান শীতল হয় এবং সুউচ্চ পর্বতশিখর তুষারাবৃত থাকে।

আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোলের দ্বিতীয় অধ্যায় “বায়ুমণ্ডল” -এর “বায়ুমণ্ডলের তাপ, উষ্ণতা ও বিশ্ব উষ্ণায়ন” বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ “ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন