এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ “আলোর প্রতিসরণ ও প্রিজম” নিয়ে আলোচনা করব। এই অংশটি মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই “আলোর প্রতিসরণ ও প্রিজম” অংশটি মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় “আলো” -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই “আলোর প্রতিসরণ ও প্রিজম” থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়।

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান – আলো – আলোর প্রতিসরণ ও প্রিজম

আলোর প্রতিসরণ –

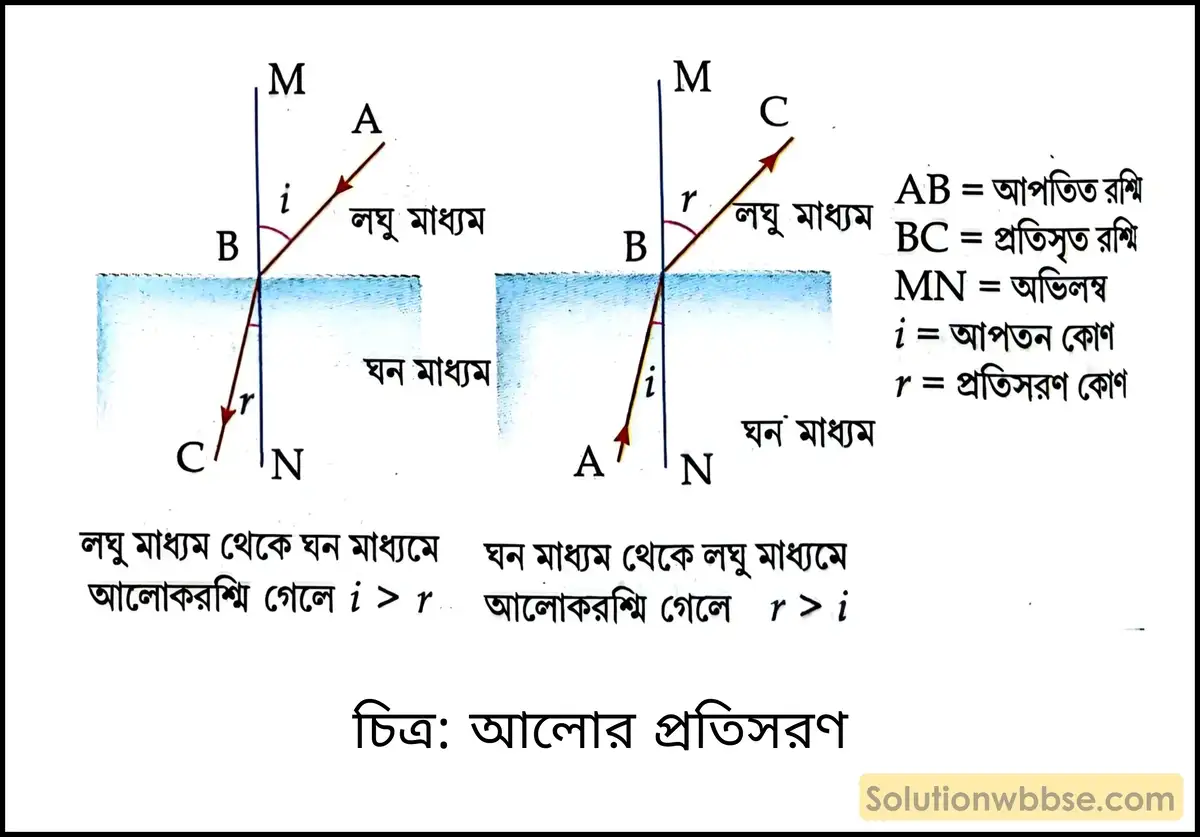

আলোকরশ্মি একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করলে তার গতিপথের পরিবর্তন হয়। এই ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।

প্রতিসরণের সূত্র –

- আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি ও আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

- আপতন কোণের সাইন (sin i) ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের (sin r) অনুপাত ধ্রুবক হয়।

∴ \(\frac{\sin\;i}{\sin\;r}\) = ধ্রুবক \(\left({}_1\mu_2\right)\)। এই ধ্রুবককে প্রতিসরাঙ্ক বলে।

প্রতিসরাঙ্ক –

প্রতিসরাঙ্ক হল দুটি মাধ্যমের আলোর গতিবেগের অনুপাত।

অর্থাৎ, \(\left({}_1\mu_2\right)=\frac{v_1}{v_2}\)

এটি মাধ্যমের প্রকৃতি, আলোর বর্ণ ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল।

প্রকারভেদ –

1. আলোকরশ্মি শূন্য মাধ্যম বা বায়ু মাধ্যম এসে অন্য কোনো মাধ্যমে পড়লে তখন প্রতিসরাঙ্ককে পরম প্রতিসরাঙ্ক বলে।

যেমন – বায়ু μ কাচ বা μ কাচ।

এক্ষেত্রে

2. আলো বায়ুর পরিবর্তে অন্য মাধ্যম থেকে এসে পড়লে তাকে আপেক্ষিক প্রতিসরাঙ্ক বলে। যেমন – জল, কাচ।

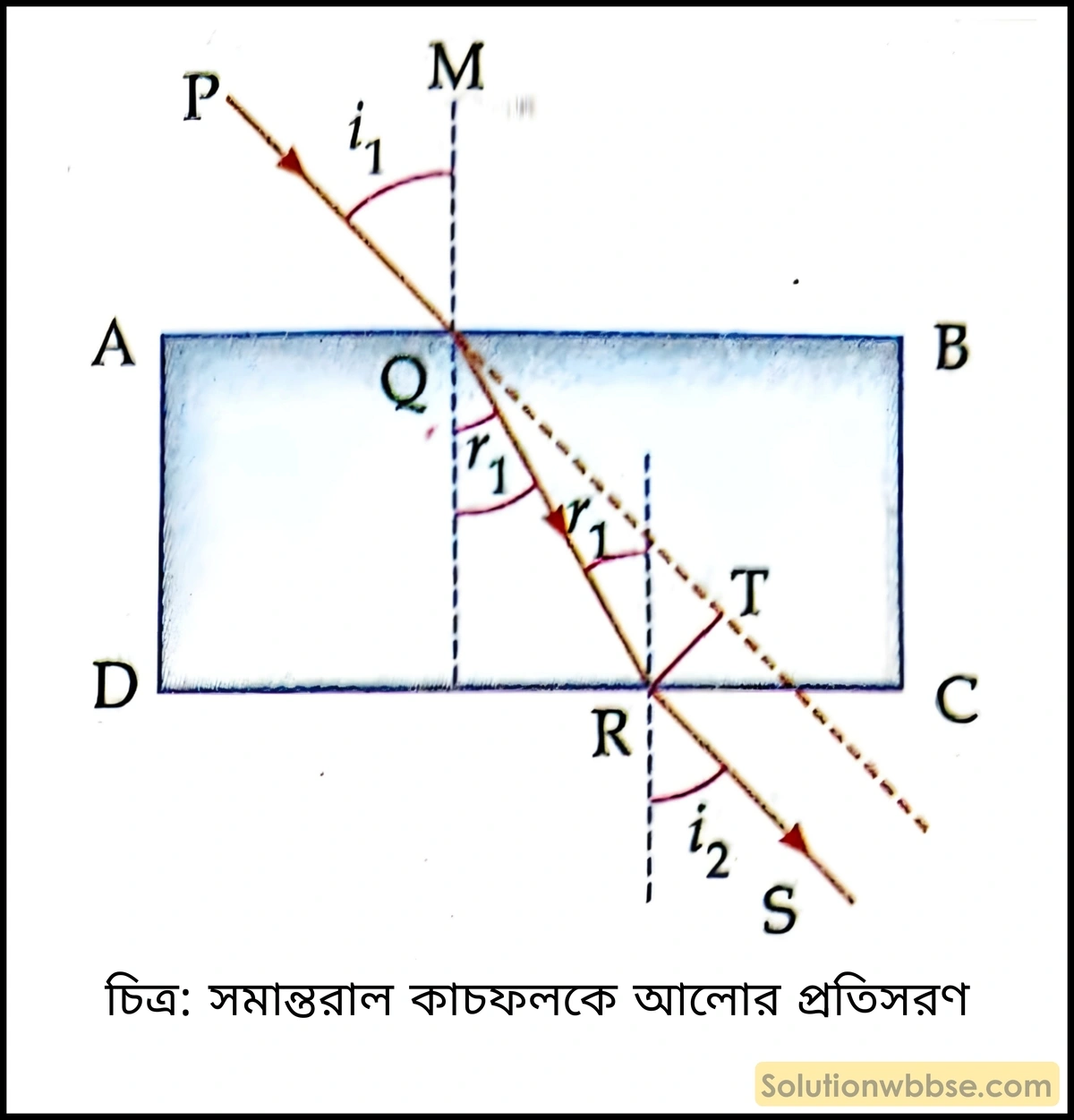

সমান্তরাল কাচফলকে আলোর প্রতিসরণ –

ABCD সমান্তরাল কাচফলকে PQ পথে আলোকরশ্মি এসে পড়ে ও RS পথে নির্গত হয়।

বৈশিষ্ট্য –

1. আপতন কোণ i1 ও নির্গমন কোণ i2 সমান হয় অর্থাৎ আপতিত ও নির্গত রশ্মি সমান্তরাল।

প্রমাণ – Q বিন্দুর ক্ষেত্রে প্রতিসরণের সূত্রানুযায়ী, \(\frac{\sin\;i_1}{\sin\;r_1}=\) কাচ μ বায়ু

ও R বিন্দুর ক্ষেত্র \(\frac{\sin\;r_1}{\sin\;i_1}=\) বায়ু μ কাচ

তাই \(\frac{\sin\;i_1}{\sin\;r_1}=\frac1{\displaystyle\frac{\sin\;r_1}{\sin\;i_2}}\Rightarrow\sin\;i_1=\sin\;i_2\)

বা, \(i_1=i_2\)

∴ আপতন কোণ ও নির্গমন কোণ সমান অর্থাৎ আপতিত রশ্মি ও নির্গত রশ্মি সমান্তরাল।

2. কাচফলক থেকে নির্গত আলোর চ্যুতিকোণ শূন্য।

1. কাচফলক থেকে নির্গত রশ্মির পার্শ্বসরণ হল RT। এই পার্শ্বসরণ কাচফলকের বেধ, প্রতিসরাঙ্ক ও আপতন কোণের মানের উপর নির্ভরশীল।

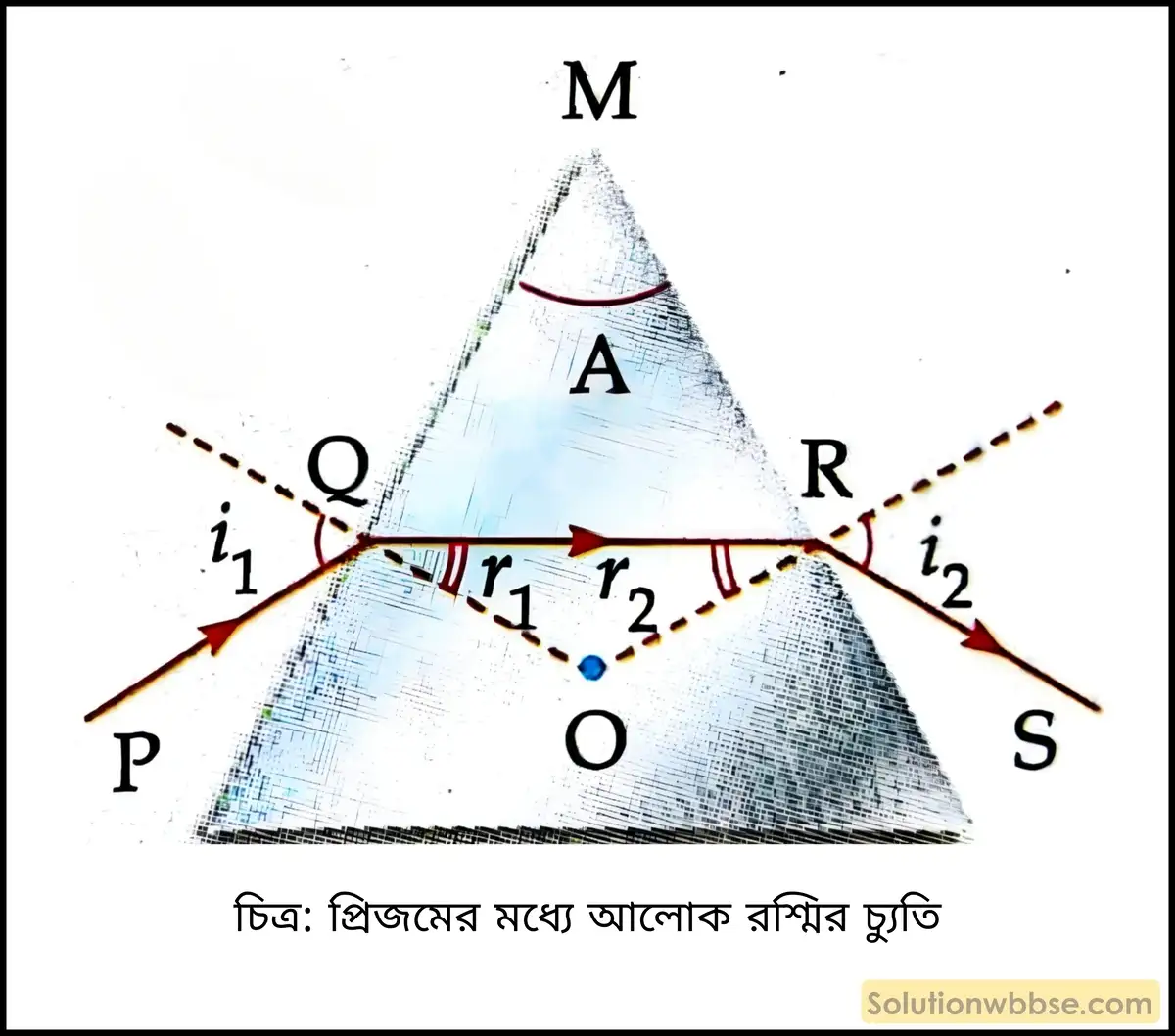

প্রিজম –

প্রিজম হল 5টি তলবিশিষ্ট স্বচ্ছ কাচের মাধ্যম। আলোকরশ্মি প্রিজমের মধ্যে দুবার প্রতিসৃত হয়ে ভূমির দিকে বেঁকে যায়। চিত্রে PQ হল আপতিত রশ্মি এবং এটি Q ও R বিন্দুতে দুবার প্রতিসৃত হয়। Q -তে আপতন কোণ i1 ও প্রতিসরণ কোণ r1 এবং R বিন্দুতে আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণ যথাক্রমে i2 ও i2।

∴ Q বিন্দুতে চ্যুতি হল i1 – r1 এবং R বিন্দুতে চ্যুতি হল i2 – r2

∴ মোট চ্যুতি হল δ = (i1 – r1) + (i2 – r2)

বা, δ = i1 + i2 – (r1 + r2) —(1)

আবার, △OQR অনুযায়ী r1 + r2 + ∠QOR = 180° —(2)

এবং ▱MQOR অনুযায়ী, ∠MQO + ∠QOR + ∠ORM + ∠QMR = 360°

বা, 90° + ∠QOR + 90° + A = 360°

বা, A + ∠QOR = 180° —(3)

(2) নং ও (3) নং সমীকরণ অনুযায়ী A = r1 + r2

∴ (1) নং সমীকরণ অনুযায়ী δ = i1 + i2 – A

চ্যুতিকোণ নির্ভর করে –

- আপতন কোণ,

- প্রতিসরণ কোণ ও

- প্রিজমের উপাদানের প্রতিসরাঙ্কের ওপর।

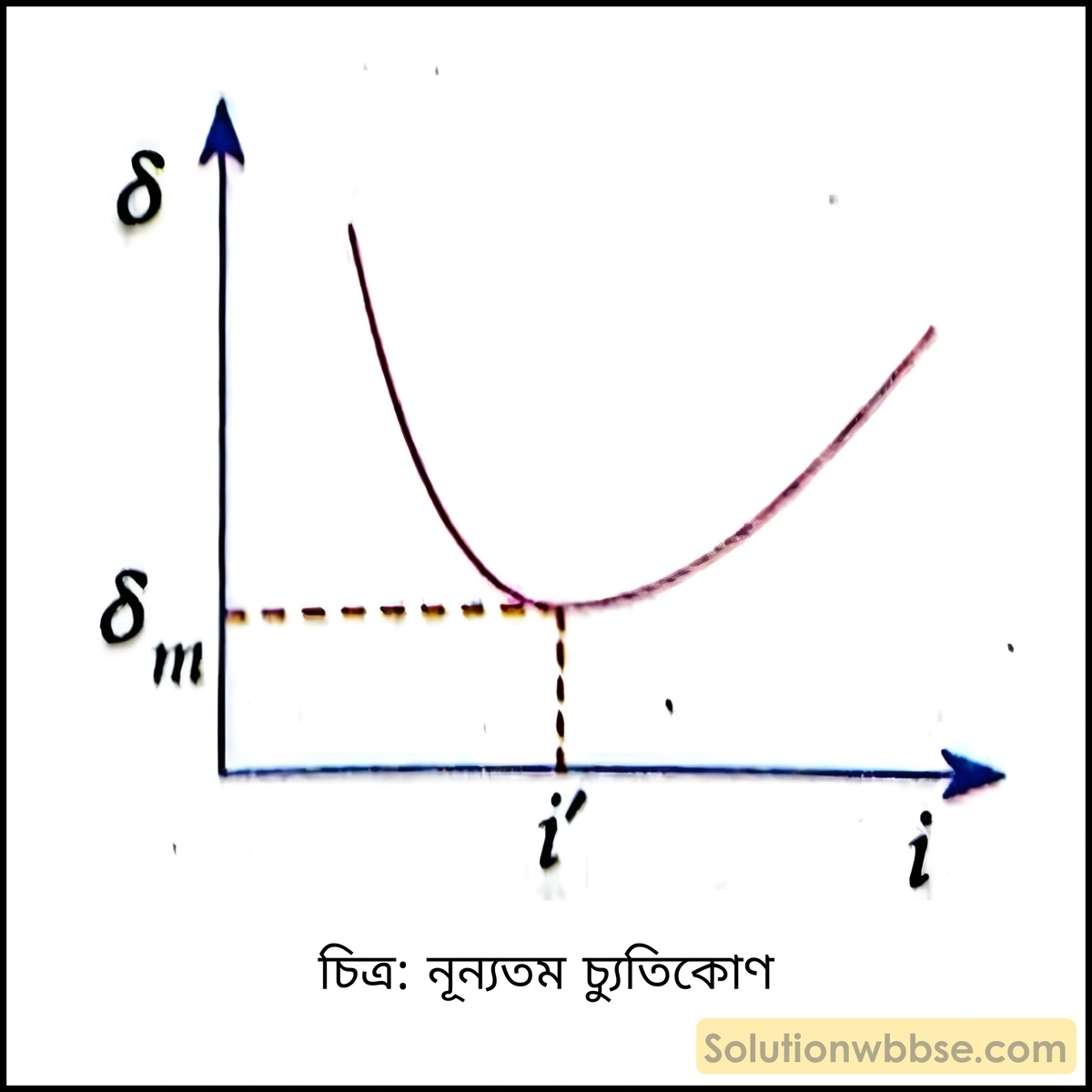

চ্যুতিকোণের পরিবর্তন সংক্রান্ত লেখচিত্র –

- আপতন কোণের একটি নির্দিষ্ট মানের জন্য চ্যুতিকোণ ন্যূনতম হয়। এক্ষেত্রে i1 = i2 = i’ এবং ন্যূনতম চ্যুতিকোণ δm = 2i’ – A হয়।

- প্রিজমের মধ্যে দিয়ে আলো ন্যূনতম চ্যুতিতে নির্গত হলে তার তীব্রতা সর্বাধিক হয়।

এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ “আলোর প্রতিসরণ ও প্রিজম” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই অংশটি মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই “আলোর প্রতিসরণ ও প্রিজম” অংশটি মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় “আলো“ -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই “আলোর প্রতিসরণ ও প্রিজম” অংশটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকলে, আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তাছাড়া, নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন