এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন “সমপ্রবাহ (DC) মোটরের গঠন ও কার্য প্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা করো।” নিয়ে আলোচনা করব। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই “সমপ্রবাহ (DC) মোটরের গঠন ও কার্য প্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা করো।” প্রশ্নটি মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের ষষ্ঠ অধ্যায় “চলতড়িৎ“ -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়।

সমপ্রবাহ (DC) মোটরের গঠন ও কার্য প্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা করো।

সমপ্রবাহ (DC) মোটরের গঠন ও কার্যপ্রণালী –

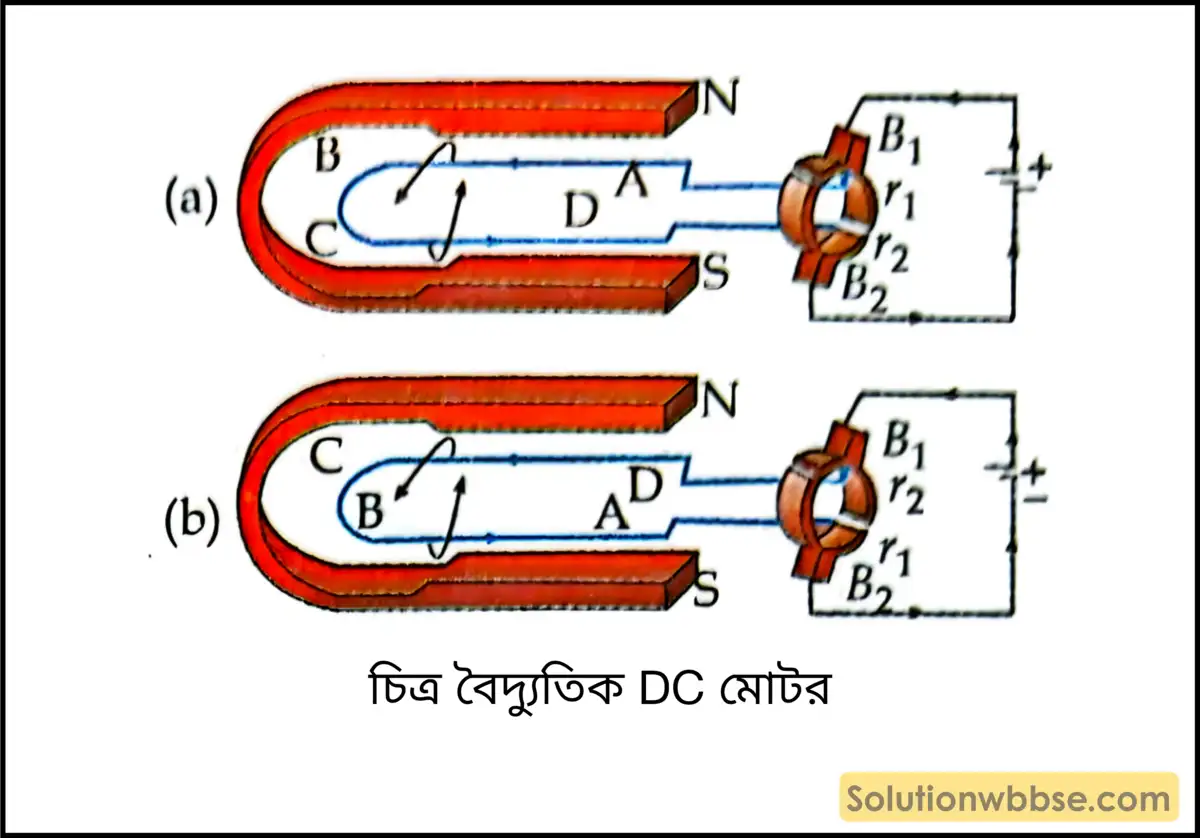

যন্ত্রের বর্ণনা – সমপ্রবাহ মোটরের প্রধান চারটি অংশ হল –

- শক্তিশালী ক্ষেত্রচুম্বক,

- আর্মেচার,

- কম্যুটেটর ও

- ব্রাশ।

শক্তিশালী ক্ষেত্রচুম্বক –

এটি একটি শক্তিশালী অশ্বক্ষুরাকৃতি তড়িৎচুম্বক (NS)। তারের পাক সংখ্যা বাড়িয়ে বা তড়িৎ প্রবাহমাত্রা বাড়িয়ে এই চুম্বককে প্রয়োজনমতো শক্তিশালী করা হয়।

আর্মেচার –

ক্ষেত্রচুম্বকের দুটি মেরুর মধ্যে একটি তামার তারের কুণ্ডলী (ABCD) থাকে। কুণ্ডলীটি একটি নরম লোহার চোঙের উপর জড়ানো থাকে। একে আর্মেচার বলে। আর্মেচারটি নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরতে পারে। চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে এই অক্ষ লম্বভাবে থাকে।

কম্যুটেটর –

আর্মেচারের দুই প্রান্ত দুটি তামার অর্ধবলয়ের (r1, r2) সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই অর্ধবলয় দুটি হল কম্যুটেটর। আর্মেচারের ঘূর্ণনের সঙ্গে অর্ধবলয় দুটিও ঘুরতে থাকে।

ব্রাশ –

r1, r2 অর্ধবলয়ের প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি করে পরিবাহী দণ্ড স্পর্শ করে থাকে। এই পরিবাহী দণ্ড দুটি হল ব্রাশ (B1, B2)। ব্রাশ দুটির সঙ্গে ব্যাটারির দুই মেরু যোগ করলে আর্মেচারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। এই তড়িৎপ্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়ায় আর্মেচারটির উপর বল প্রযুক্ত হয়। ফলে আর্মেচারটি নিজ অক্ষের চারদিকে ফ্লেমিং -এর বামহস্ত নিয়ম অনুযায়ী ঘুরতে থাকে।

কার্য প্রণালী –

1. প্রাথমিক অবস্থায়, ধরা যাক তড়িৎপ্রবাহ আর্মেচারের AB অংশে A থেকে B -এর দিকে এবং CD অংশে C থেকে D -এর দিকে যায়। এই অবস্থায় আর্মেচারের AB অংশ, ক্ষেত্র চুম্বকের N মেরুর কাছে ও CD অংশ চুম্বকের S মেরুর কাছে থাকে। ফলে চৌম্বকক্ষেত্রের অভিমুখ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে হয়। ফ্লেমিং -এর বামহস্ত নিয়ম অনুযায়ী N মেরুর কাছে থাকা আর্মেচারের AB অংশ সামনের দিকে ও S মেরুর কাছে থাকা আর্মেচারের CD অংশ পিছনের দিকে চলে যায়। ফলে আর্মেচারটি চিত্রে প্রদর্শিত দিকে ঘুরে যাবে।

এইভাবে ঘুরে যাওয়ার ফলে আর্মেচারের AB অংশ ক্ষেত্রচুম্বকের S মেরুর কাছে আসে তখন কম্যুটেটরের অর্ধবলয় r1 এবং B2 ব্রাশের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর্মেচারের CD অংশটি ঘুরে N মেরুর কাছে আসে, ফলে CD -এর সঙ্গে যুক্ত r2 অর্ধবলয়টিও ঘুরে B1 ব্রাশের সঙ্গে যুক্ত হয়।

2. দ্বিতীয় অবস্থায়, আর্মেচারের CD অংশে D থেকে C -এর দিকে এবং AB অংশে B থেকে A -এর দিকে তড়িৎপ্রবাহ হয়। এই অবস্থায় আর্মেচারের AB অংশ ক্ষেত্র চুম্বকের N মেরুর কাছে ও আর্মেচারের CD অংশ ক্ষেত্রচুম্বকের N মেরুর কাছে আসে। ফ্লেমিং-এর বামহস্ত নিয়ম অনুযায়ী N মেরুর কাছে থাকা আর্মেচারের CD অংশ সামনের দিকে ও মেরুর কাছে থাকা আর্মেচারের AB অংশ পিছনের দিকে চলে যায়। ফলে আর্মেচারটি চিত্রে প্রদর্শিত দিকে ঘুরে যায়। অর্থাৎ, আর্মেচারের AB অংশ আবার N মেরুর কাছে ও আর্মেচারের CD অংশ আবার S মেরুর কাছে চলে আসবে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ কী?

যখন কোনো বদ্ধ বর্তনী বা কুণ্ডলীর সঙ্গে জড়িত চৌম্বক ফ্লাক্সের (magnetic flux) পরিমাণ পরিবর্তিত হয়, তখন ঐ বর্তনীতে একটি তড়িৎচালক বল (electromotive force) বা EMF আবিষ্ট হয়। এর ফলে বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহেরও সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাটিকেই তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ (Electromagnetic Induction) বলা হয়।

তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের ঘটনাটি কে আবিষ্কার করেন?

বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে (Michael Faraday) 1831 সালে তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের এই মৌলিক নীতিটি আবিষ্কার করেন।

চৌম্বক ফ্লাক্স কী?

কোনো ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে প্রবাহিত মোট চৌম্বক ক্ষেত্রকে (Magnetic Field) ওই ক্ষেত্রফলের গুণফলের মাধ্যমে যে রাশিটি দ্বারা পরিমাপ করা হয়, তাকেই চৌম্বক ফ্লাক্স বলে। সহজ ভাষায়, এটি হলো কোনো পৃষ্ঠের মধ্য দিয়ে যাওয়া মোট চুম্বকত্বের একটি মাপ।

গ্যালভানোমিটারের কাঁটা কেন কেবলমাত্র চুম্বক নড়াচড়া করার সময়ই বিক্ষিপ্ত হয়?

গ্যালভানোমিটারের কাঁটা কেবল তখনই বিক্ষিপ্ত হয় যখন কুণ্ডলী ও চুম্বকের মধ্যে আপেক্ষিক গতি থাকে। এই গতির কারণেই চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। চুম্বকটিকে স্থির রাখলে ফ্লাক্সের কোনো পরিবর্তন ঘটে না, তাই কোনো আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহও সৃষ্টি হয় না এবং গ্যালভানোমিটারের কাঁটাও নড়ে না।

তড়িৎচুম্বকীয় আবেশে চুম্বকটিকে দ্রুত নাড়ালে গ্যালভানোমিটারের বিক্ষেপ বেশি হয় কেন?

চুম্বকটিকে যত দ্রুত নাড়ানো হয়, চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হার তত বেশি হয়। ফ্যারাডের সুত্র অনুসারে, আবিষ্ট তড়িচ্চালক বলের (EMF) মান এই ফ্লাক্স পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক। তাই ফ্লাক্স দ্রুত পরিবর্তন করলে আরও শক্তিশালী একটি আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয়, যার ফলে গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিচ্যুতিও বেশি পরিমাণে হয়।

আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহের দিক কীসের উপর নির্ভর করে?

আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহের দিক নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

1. চুম্বকটির কোন মেরু (উত্তর না দক্ষিণ) কুণ্ডলীর দিকে নিয়ে আসা হচ্ছে না কুণ্ডলী থেকে দূরে সরানো হচ্ছে।

2. চৌম্বক ফ্লাক্স বাড়ছে নাকি কমছে।

লেঞ্জের সূত্র (Lenz’s Law) অনুযায়ী, আবিষ্ট প্রবাহের দিক এমন হয় যে এটি নিজেই সেই পরিবর্তনেরই বিরোধিতা করে, যার কারণে এটি সৃষ্টি হয়েছে।

তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োগ লেখো।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপক, উদাহরণস্বরূপ –

1. বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার – এটি AC ভোল্টেজ বাড়ায় বা কমায়।

2. বৈদ্যুতিক জেনারেটর – যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

3. ইন্ডাকশন চুল্লি – ধাতু গলানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

4. ইন্ডাকশন কুকার – রান্নার জন্য ব্যবহার করা হয়।

5. ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডের রিডার – কার্ডের চৌম্বকীয় পাত থেকে তথ্য পড়ে।

6. গিটার পিকআপ – তারের কম্পনকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করে।

এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন “সমপ্রবাহ (DC) মোটরের গঠন ও কার্য প্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা করো।” নিয়ে আলোচনা করব। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই “সমপ্রবাহ (DC) মোটরের গঠন ও কার্য প্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা করো।” প্রশ্নটি মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের ষষ্ঠ অধ্যায় “চলতড়িৎ“ -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকলে, আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তাছাড়া, নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন