আজকের এই আর্টিকেলে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায়, ‘ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা (প্রথম পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০-১৫০০ অব্দ)’ অধ্যায়ের কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্যও সহায়ক। কারণ ষষ্ঠ শ্রেণী এবং চাকরির পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই আসতে দেখা যায়।

আদিম মানুষের জীবনযাত্রার তিনটি দিক উল্লেখ করো।

আদিম মানুষের জীবনযাত্রার দিকগুলি হল –

- আদিম মানুষেরা যাযাবর জীবন কাটাতে কাটাতে একসময় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল।

- আদিম মানুষেরা পশুপালন ও কৃষিকাজ শিখে ফেলেছিল।

- এছাড়া তারা আগুনের ব্যবহার ও চাকার ব্যবহার শিখে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনেছিল।

সভ্যতা গড়ে ওঠার শর্তগুলি/বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

সভ্যতা গড়ে উঠতে গেলে যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন, তা হল –

- সংগঠিত গ্রাম ও নগরের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন।

- লিপি ও শিল্প-স্থাপত্য গড়ে ওঠা জরুরি।

- সমাজে নির্দিষ্ট শাসনকাঠামো, ভৌগোলিক এলাকা, সামাজিক ভেদাভেদ ও পারস্পরিক নির্ভরতা থাকা প্রয়োজন।

আদিম সমাজে কীভাবে জিনিসপত্র কেনাবেচা হত?

সমাজ গঠিত হলে নানা জিনিসের উৎপাদন হতে লাগল এবং মানুষের চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে লাগল, এইসময় –

- বিনিময় প্রথার মাধ্যমে প্রথমদিকে জিনিসপত্র দেওয়া-নেওয়া চলত।

- পরে মুদ্রার বিনিময়ে জিনিসপত্র কেনাবেচা শুরু হয়।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। তা হল –

- সংস্কৃতি হল মানুষের জীবনযাপনের অনেকগুলি রীতিনীতির সমাহার। সভ্যতা হল মানব সভ্যতার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাহার।

- প্রত্যেক সমাজের একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি থাকে। যেমন – আদিম মানুষের সংস্কৃতি। অনেকগুলি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য মিলেমিশে সভ্যতার একটি নিজস্বরূপ তৈরি হয়।

আদিম মানুষ কীভাবে সভ্য হয়ে উঠেছিল, তার দু-একটি উদাহরণ দাও।

আদিম মানুষ যেভাবে সভ্য হয়ে উঠেছিল, তা হল –

- বসতি নির্মাণ – কৃষিকাজ শিখে মানুষ স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল।

- আগুনের ব্যবহার – আগুনের ব্যবহার শিখে মানুষ রান্না করা খাবার খেতে শিখেছিল।

- সামাজিক নিয়ম – বিবাদ মেটানোর জন্য মানুষ সামাজিক নিয়ম-কানুন তৈরি করেছিল।

- ধাতুর ব্যবহার – পাথরের বদলে ধাতুর ব্যবহার শিখে আদিম মানুষ উন্নত হতে শিখল।

আদিম যুগ কীভাবে সভ্যতার যুগে এসে পড়েছিল?

অনেক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে আদিম মানুষকে সভ্যতার যুগে আসতে হয়েছিল। যেমন –

- স্থায়ী বসতি নির্মাণ, কৃষিকাজ ও আগুনের ব্যবহার জেনে।

- লিপির উদ্ভাবন, শিল্প-স্থাপত্য নির্মাণ এবং শাসন-কাঠামো প্রভৃতি তৈরির মধ্যদিয়ে।

সভ্যতার নামকরণ কীভাবে হয়?

সভ্যতার নামকরণ যেভাবে হয়, তা হল –

- সাধারণত যে এলাকায় সভ্যতাটি আবিষ্কৃত হয় বা সভ্যতাটির প্রধান কিংবা প্রথম আবিষ্কৃত কেন্দ্রটির নাম অনুসারে সভ্যতার নামকরণ হয়। যেমন মেহেরগড় সভ্যতা।

- আবার, সভ্যতাটির সবথেকে প্রাচীন অথবা সব থেকে বড়ো কেন্দ্র, যেখান থেকে সভ্যতাটির অধিকাংশ তথ্য পাওয়া গেছে তার নাম অনুসারে সভ্যতাটির নামকরণ হতে পারে। যেমন – হরপ্পা সভ্যতা।

জেনে রাখো – মেহেরগড় সভ্যতা ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার আদি পর্ব মেহেরগড় সভ্যতা নামে পরিচিত। মেহেরগড় ছিল কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতা। আর সিন্ধু সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা।

মেহেরগড় সভ্যতার প্রথম পর্ব কোনটি? এই পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

অথবা, এই সভ্যতার প্রথম পর্বের পরিচয় দাও।

মেহেরগড় সভ্যতার প্রথম পর্ব আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব 7000 অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব 5000 অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সভ্যতা ছিল একটি কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সভ্যতা।

বৈশিষ্ট্য –

এই পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলি হল –

- ফসল – এযুগেই আদিম মানুষ খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকতে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ এযুগের মানুষ প্রথম চাষবাস শিখেছিল। কৃষিভিত্তিক মেহেরগড় সভ্যতার প্রথম পর্বে গম, যব প্রভৃতি ফসল চাষ হত।

- পশুপালন – এই পর্বে কুঁজওয়ালা ষাঁড়, ছাগল, ভেড়াকে গৃহপালিত পশু হিসেবে পোষ মানানো হয়েছিল।

- যন্ত্রপাতি – প্রাথমিক পর্বে পাথরের ছুরি, পশুর হাড়ের যন্ত্রপাতি, জাঁতা প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত।

- বাড়িঘর – মেহেরগড় সভ্যতায় রোদে শুকানো ইট দিয়ে বাড়িঘর তৈরি হত। শস্য মজুত রাখার জন্য এই সময় ইমারত তৈরি করা হয়েছিল।

জান কি? – প্রথম পর্যায়ের মেহেরগড় সভ্যতায় পাথর ও হাড়ের তৈরি নানা প্রকার মসৃণ হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা ছাড়া এই সময় ল্যাপিস লাজুলির মতো মূল্যবান পাথরেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এই পর্যায়ে কোনো মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

মেহেরগড় সভ্যতার তৃতীয় পর্ব কোন্ সময়কে বলা হয়? এই পর্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

আনুমানিক 4300 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে 3800 খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কাল মেহেরগড় সভ্যতার তৃতীয় পর্ব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য –

এই পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলি হল প্রধানত –

- মৃৎপাত্র – মেহেরগড় সভ্যতার তৃতীয় পর্বের মৃৎপাত্রগুলি কুমোরের চাকার সাহায্যে তৈরি হত। মাটির পাত্রের গায়ে রঙিন নকশা, ছবি আঁকা থাকত।

- তামার ব্যবহার – তৃতীয় পর্বে মেহেরগড় সভ্যতায় পাথরের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তামারের ব্যবহার শুরু হয়।

- সিলমোহরের ব্যবহার – মেহেরগড়ে এই সময় সিলমোহরের ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

মেহেরগড় সভ্যতার দ্বিতীয় পর্ব কোন্ সময়কে বলা হয়? এই পর্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

অথবা, মেহেরগড় সভ্যতার দ্বিতীয় পর্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব 5000 অব্দ থেকে 4000 অব্দ পর্যন্ত সময়কাল মেহেরগড় সভ্যতার দ্বিতীয় পর্ব নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য –

এই পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলি হল প্রধানত –

- কার্পাস চাষ – মেহেরগড় সভ্যতায় এই সময় কার্পাস চাষ হত। পৃথিবীর মধ্যে মেহেরগড়েই প্রথম কার্পাস চাষ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এর পাশাপাশি এ সময় চাষিরা গম ও যবের চাষ করত।

- কাস্তের ব্যবহার – মেহেরগড় সভ্যতার দ্বিতীয় পর্বে পাথরের তৈরি কাস্তে ব্যবহৃত হত বলে জানা গেছে।

- মাটির পাত্র – এখানে মাটির পাত্র ব্যবহৃত হত বলে মনে করা হয়। এই পর্বের শেষের দিকে মাটির পাত্র তৈরিতে কুমোরের চাকা ব্যবহার করা হত।

- গয়না – এই সময় পাথর, শাঁখ দিয়ে গয়না তৈরি হত।

সিন্ধু সভ্যতার কাল নিরূপণ করো।

অথবা, সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল উল্লেখ করো।

সিন্ধু সভ্যতার সূচনাকাল এবং ধ্বংসের সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। মনে করা হয় সিন্ধু সভ্যতা তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা। মোটামুটিভাবে 3000 খ্রিস্টপূর্ব থেকে 1500 খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল ধরা হয়। খ্রিস্টপূর্ব 2600 অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব 1800 অব্দ সিন্ধু সভ্যতার বিকাশের সময়কাল বলে মনে করা হয়।

মেহেরগড় সভ্যতার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে তুমি কী পার্থক্য দেখতে পাও?

মেহেরগড় সভ্যতার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে পার্থক্য গুলি হল –

- চাষের ফসল – প্রথম পর্বে মেহেরগড় সভ্যতার মানুষেরা গম, যবের চাষ জানত। দ্বিতীয় পর্বে গম, যবের সঙ্গে কার্পাস চাষ শুরু হয়।

- যন্ত্রপাতির ব্যবহার – প্রথম পর্বে পশুর হাড়ের যন্ত্রপাতি, পাথরের জাঁতা প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। দ্বিতীয় পর্বে পাথরের কাস্তে ব্যবহৃত হত বলে জানা গেছে।

- কুমোরের চাকার ব্যবহার – মেহেরগড় সভ্যতার প্রথম পর্বে মৃৎপাত্র তৈরিতে কুমোরের চাকার ব্যবহারের চল ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের শেষদিকে কুমোরের চাকার ব্যবহার হত বলে জানা গেছে।

সভ্যতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে গ্রাম ও নগর পাশাপাশি থাকা জরুরি কেন?

সভ্যতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে গ্রাম ও নগরের পাশাপাশি অবস্থান থাকা জরুরি। কারণ –

- নগরের বাসিন্দারা খাদ্যের জন্য গ্রামের ফসলের ওপর নির্ভর করত।

- গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের জোগান দেয় শহর।

- এছাড়া আর্থিক ও সামাজিক নির্ভরতার জন্য সভ্যতায় গ্রাম ও শহরের অস্তিত্ব পাশাপাশি থাকা জরুরি।

হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার কীভাবে হয়েছিল?

1826 খ্রিস্টাব্দে চার্লস ম্যাসন পাঞ্জাবের সাহিওয়াল জেলায় গিয়েছিলেন। কিন্তু ওই এলাকায় সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ছিল তা কারও জানা ছিল না।

এরপর 1850 খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার কানিংহাম ওই অঞ্চলে গিয়ে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে আসেন। শেষে 1920 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান জন মার্শালের নেতৃত্বে দয়ারাম সাহানি ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওই অঞ্চলে খননকার্য চালিয়ে শেষপর্যন্ত 1921 খ্রিস্টাব্দে ও 1922 খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার করেন।

সিন্ধু সভ্যতার নাম ‘হরপ্পা সভ্যতা’ হওয়ার কারণ কী?

সিন্ধু সভ্যতার আর-এক নাম ‘হরপ্পা সভ্যতা’ হওয়ার কারণ হল –

- হরপ্পাতে সিন্ধু সভ্যতার প্রথম কেন্দ্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে।

- হরপ্পা ছিল সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম বড়ো প্রত্নকেন্দ্র।

- হরপ্পায় খননকার্য চালিয়ে সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেশি পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে।

জেনে রাখো – হরপ্পা সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র হরপ্পা।

সিন্ধু সভ্যতা কি নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ছিল?

সিন্ধু সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ছিল। কারণ হিসেবে বলা যায় –

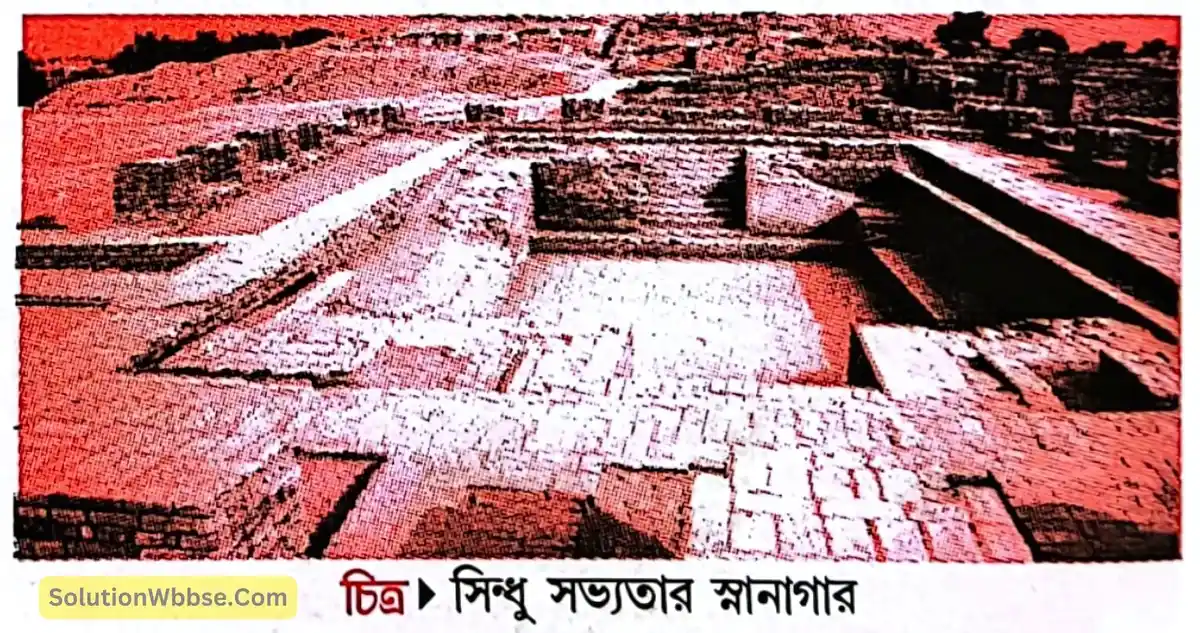

- উন্নত নগর – সিন্ধু সভ্যতার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, শস্যাগার, স্নানাগার প্রভৃতি একটি উন্নত পরিকল্পিত নাগরিক সভ্যতার পরিচয় দেয়।

- হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দারো মতো নগর – সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন কারিগরি শিল্প, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, বাণিজ্য এবং হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দারো মতো নগরের অবস্থান নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার অন্যতম উদাহরণ।

- নাগরিক জীবন – নাগরিক জীবনের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য সিন্ধু সভ্যতায় উপস্থিত ছিল।

সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলির তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

সিন্ধু সভ্যতা ছিল একটি নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। এই সভ্যতার নগরগুলির বৈশিষ্ট্য হল –

- বড়ো শহর – সিন্ধু সভ্যতায় হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দারো মতো বড়ো শহর যেমন ছিল, তেমনি লোথাল, কালিবঙ্গানের মতো ছোটো শহরও ছিল।

- বিভিন্ন মানুষের বাসস্থান – নগরগুলির সিটাডেল এলাকায় ধনী ও শাসক গোষ্ঠীর লোকেরা থাকত। আর নীচু এলাকায় সাধারণ মানুষেরা থাকত।

- শস্যাগার – নগরগুলিতে শস্য মজুত রাখার জন্য শস্যাগার থাকত।

সিন্ধু সভ্যতার শস্যাগারগুলি কেমন ছিল?

সিন্ধু সভ্যতার শস্যাগারগুলির প্রকৃতি ছিল –

- ইটের তৈরি – প্রায় প্রতিটি বড়ো শহরেই পাকা ইটের শস্যাগার তৈরি হয়েছিল।

- ঘুলঘুলি ব্যবস্থা – হরপ্পার শস্যাগারে বারোটি বড়ো তাক ও হাওয়া চলাচলের জন্য ঘুলঘুলির ব্যবস্থা ছিল।

- ঝাড়াই-বাছাইয়ের ব্যবস্থা – শস্যাগারগুলিতে শস্য ঝাড়াই-বাছাইয়ের ব্যবস্থা ছিল।

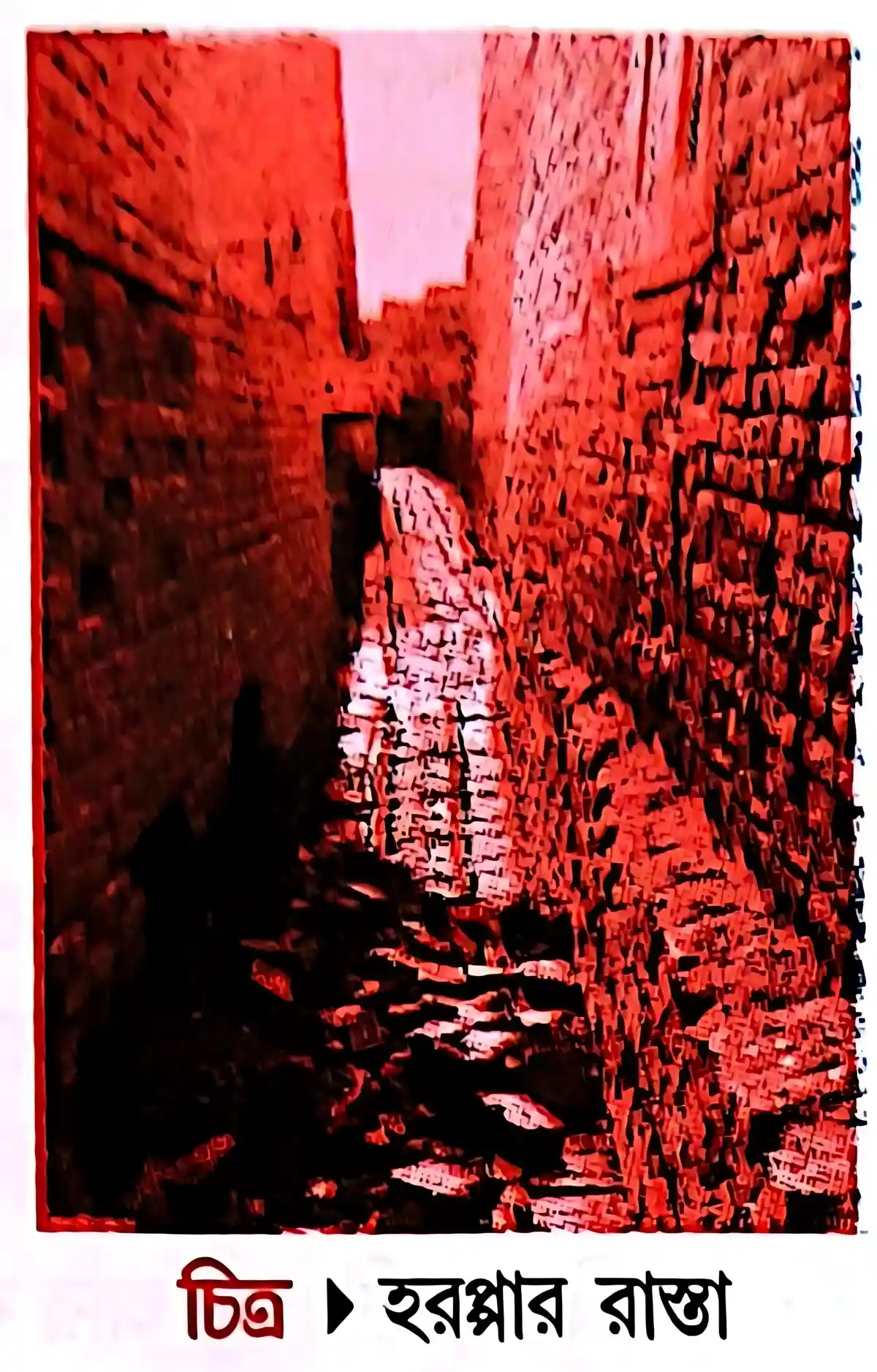

হরপ্পা সভ্যতার রাস্তাঘাটগুলি কেমন ছিল?

হরপ্পা সভ্যতার রাস্তাঘাটগুলি ছিল –

- হরপ্পা সভ্যতার প্রধান সড়কপথগুলি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। এগুলি ছিল চওড়া এবং সরল ও সমান্তরাল।

- গলিপথগুলি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল।

- রাস্তাগুলি পোড়া মাটির ইট দিয়ে নির্মিত হত।

এইভাবে হরপ্পা সভ্যতার রাস্তাঘাটগুলি উন্নত নগর পরিকল্পনার চিহ্ন বহন করত।

হরপ্পা সভ্যতায় আবিষ্কৃত স্নানাগারটির বৈশিষ্ট্য লেখো।

অথবা, মহেঞ্জো-দারো স্নানাগারটির বর্ণনা দাও।

অথবা, হরপ্পা সভ্যতার স্নানাগারটি কেমন দেখতে ছিল?

অথবা, মহেঞ্জো-দারো স্নানাগার – টীকা লেখো।

মহেঞ্জো-দারোতে একটি বড়ো স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল –

- আয়তন – স্নানাগারটি আগুনে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি, যার আয়তন দৈর্ঘ্যে 180 ফুট ও প্রস্থে 108 ফুট। এর চারদিকে ঘিরে আছে 8 ফুট উঁচু ইটের দেওয়াল। এর কেন্দ্রস্থলে আছে একটি জলাশয়, যা 39 ফুট লম্বা, 23 ফুট চওড়া এবং 8 ফুট গভীর।

- ঘর – স্নানাগারটির চারপাশে সিঁড়ি ও সিঁড়ির উপরের অংশে কয়েকটি ঘর ছিল।

- নিকাশি ব্যবস্থা – বাইরের জল ঢোকা, বন্ধ করা এবং অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ার, এমনকি জল পরিষ্কার করারও ব্যবস্থা ছিল।

- অন্যান্য বৈশিষ্ট্য – স্নানাগারের জল ঠান্ডা রাখার জন্য এর দেওয়ালগুলিতে বিটুমিনের প্রলেপ লাগানো হত।

সিন্ধু সভ্যতার নীচু এলাকার মূল বসতিগুলি কীরূপ ছিল?

সিন্ধু সভ্যতার নীচু এলাকার মূল বসতিগুলি ছিল –

- বিভিন্ন আকার – নীচু এলাকার বসতবাড়িগুলি নানা আকারের হত। কখনো-কখনো বাড়িগুলিতে একাধিক তলা থাকত।

- উঠোন – উঠোনের চারপাশ দিয়ে বাড়িগুলি তৈরি হত। মহেন-জো-দারোতে সাতাশটি বাড়ির একটি উঠোন ছিল।

- রান্নাঘর – বসতবাড়িগুলিতে একটিই মাত্র রান্নাঘর থাকত।

সিন্ধু সভ্যতায় ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ কী ছিল?

সিন্ধু সভ্যতায় বসতি এলাকা, বাড়িঘরগুলির কাঠামো প্রভৃতি দেখে মনে হয় সিন্ধু সভ্যতায় ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ ছিল। যেমন –

- এলাকা বিভাজন – সিটাডেল এলাকায় শহরের ধনীরা, আর নীচু এলাকায় গরিব সাধারণ মানুষেরা বসবাস করত।

- বসতির তারতম্য – সিন্ধু এলাকায় ছোটো ছোটো ঘরবাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। মনে করা হয় এগুলি গরিবদের বাসস্থান ছিল। অন্যদিকে বহুতলবিশিষ্ট বাড়িগুলি ধনী মানুষদের বসতি ছিল বলে মনে করা হয়।

হরপ্পা সভ্যতার গয়না শিল্প কেমন ছিল?

- হরপ্পা সভ্যতার কারিগরি শিল্পের অন্যতম দিক ছিল গয়না শিল্প।

- এখানে সোনা, হাতির দাঁত, তামা, শাঁখ প্রভৃতি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের অলংকার তৈরি হত, যেমন – হার, বালা, আংটি, দুল, চুড়ি, নূপুর ইত্যাদি।

- নীলকান্তমণি বা নীলচে ল্যাপিস লাজুলি পাথর গয়না তৈরিতে ব্যবহৃত হত।

- মালার দানা তৈরির কারখানার সন্ধান এখানে পাওয়া গেছে।

সিন্ধু সভ্যতায় কী কী কারিগরি শিল্প বিকশিত হয়েছিল?

সিন্ধু সভ্যতায় বিকশিত কারিগরি শিল্পগুলি হল:

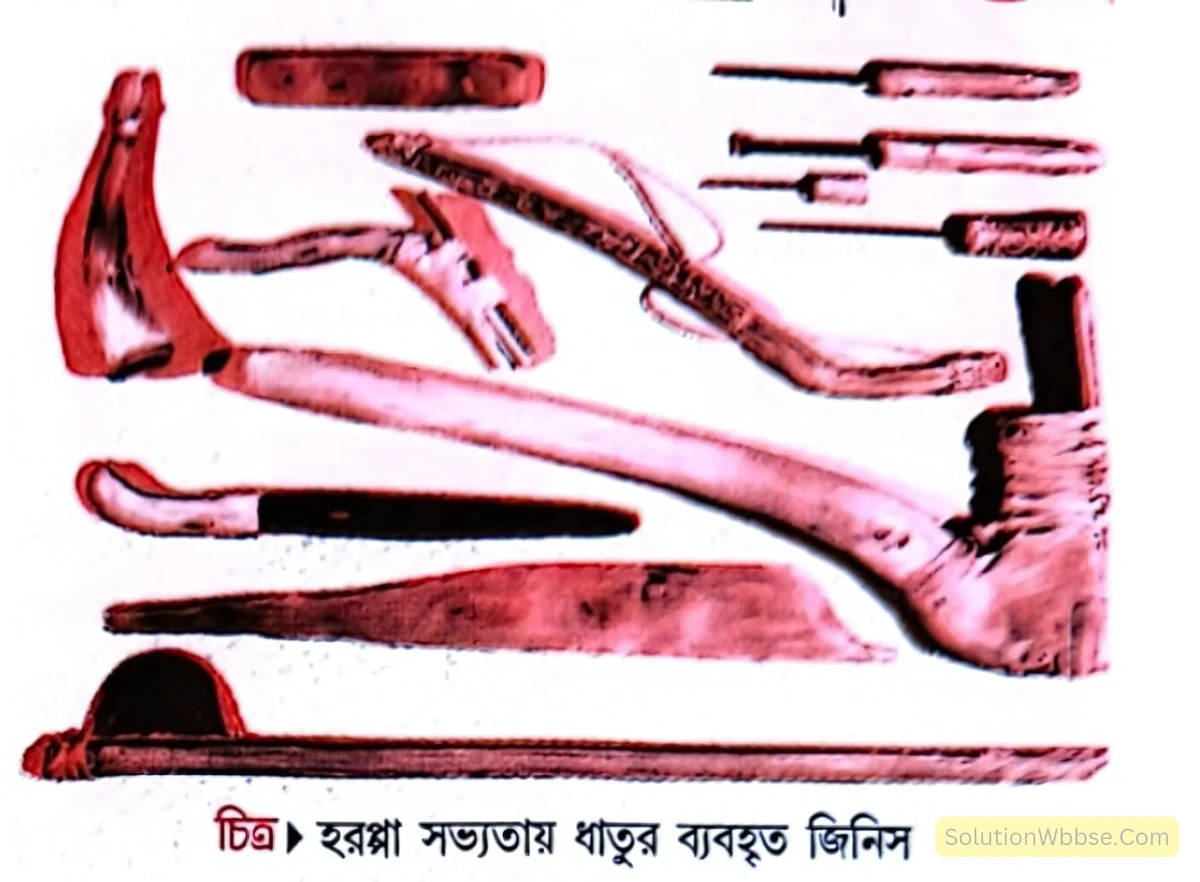

- ধাতুশিল্প – সিন্ধু সভ্যতায় ধাতু শিল্পের কারিগররা ধাতুর যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র প্রভৃতি তৈরি করত।

- মৃৎশিল্প – মৃৎপাত্রের কারিগররা থালা, বাটি, রান্নার বাসন প্রভৃতি তৈরি করত।

- বস্ত্রশিল্প – কাপড় বোনার কারিগররা বস্ত্রশিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছিল।

- গয়না শিল্প – গয়না শিল্প এই সময় বিকশিত হয়েছিল।

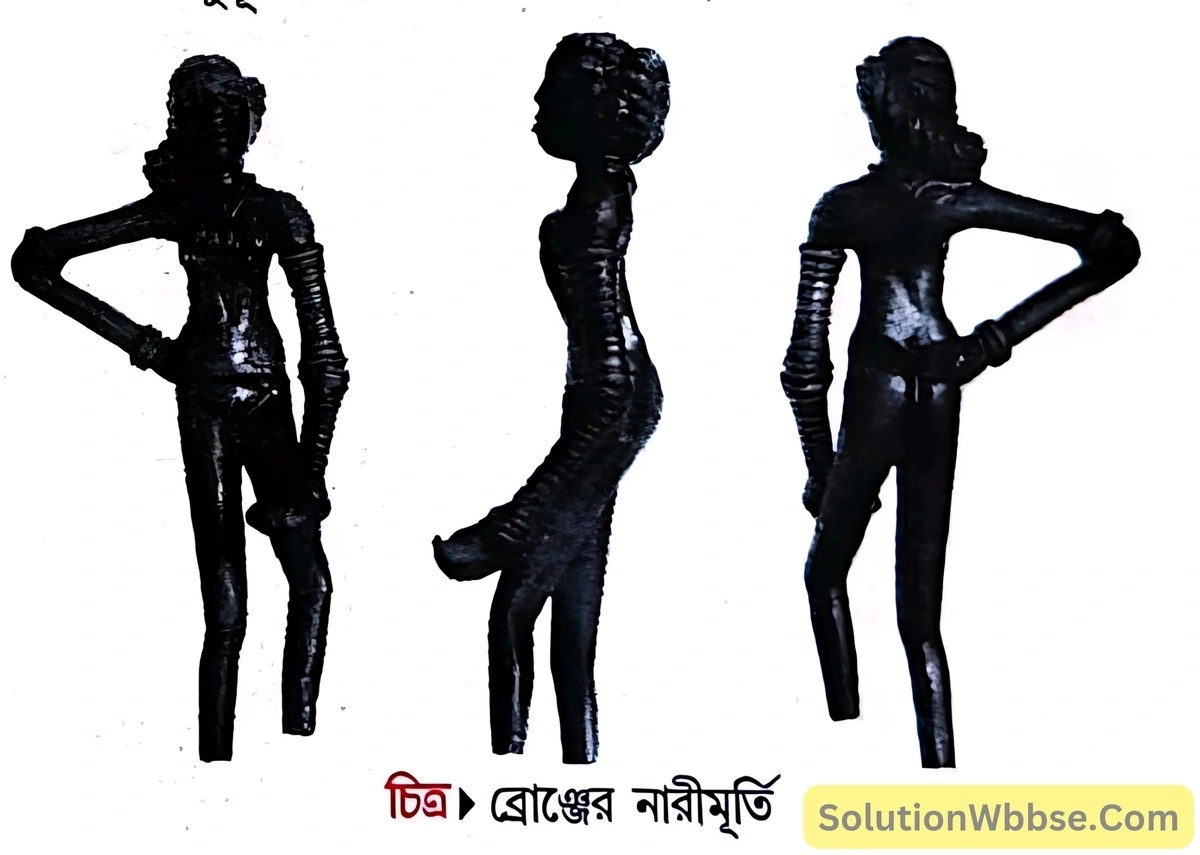

হরপ্পা সভ্যতার ভাস্কর্যের পরিচয় দাও

হরপ্পা সভ্যতার ভাস্কর্যগুলো মূলত পাথর, ধাতু এবং পোড়ামাটির তৈরি। এই সভ্যতায় অনেক ধরনের মূর্তি পাওয়া গেছে, যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হল:

- নারীমূর্তি – মহেঞ্জো-দারো শহরে একটি ব্রোঞ্জের তৈরি নারী-মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিটি খুবই সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা, যা নারীর সৌন্দর্য ও শৌর্য প্রকাশ করে।

- পশুমূর্তি – হরপ্পা সভ্যতার পোড়ামাটির কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে, যেগুলোর মধ্যে বানর, পাখি, এবং অন্যান্য পশুর মূর্তি রয়েছে। এছাড়া ব্রোঞ্জের তৈরি কয়েকটি পশুমূর্তি সেখানে পাওয়া গেছে। এসব মূর্তি হরপ্পা মানুষের পশুপালন ও জীবজন্তুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর প্রতীক হতে পারে।

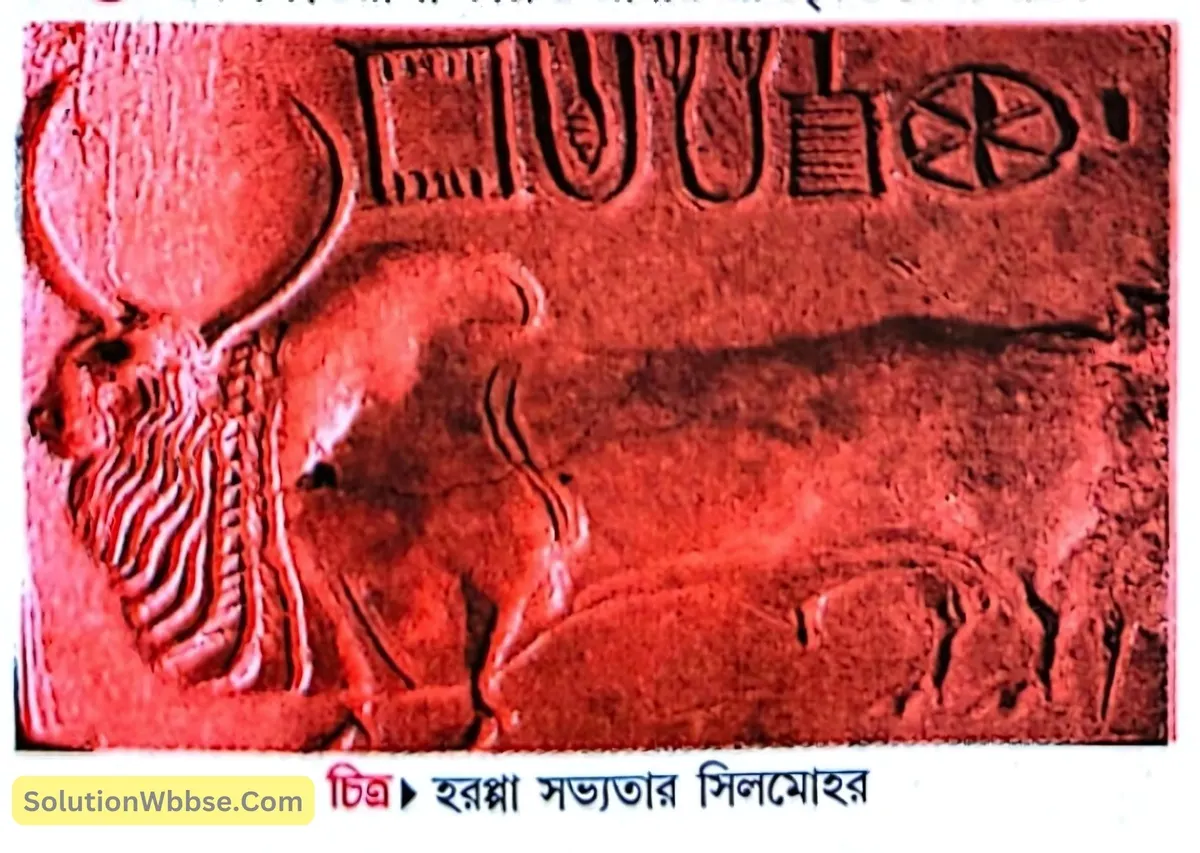

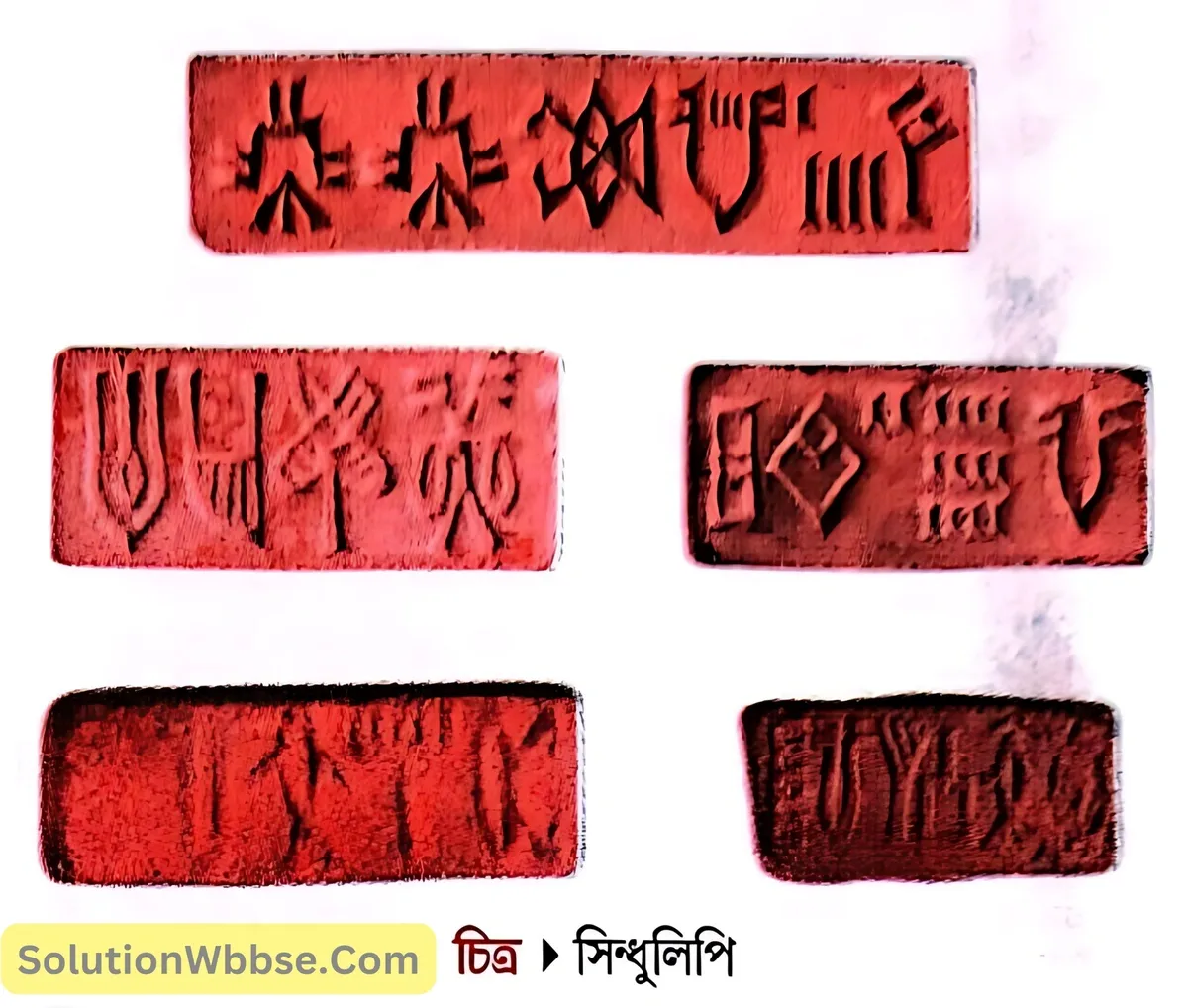

হরপ্পা সভ্যতার সিলমোহরগুলির পরিচয় দাও

খননকার্য চালিয়ে হরপ্পা সভ্যতায় অনেক সিলমোহরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলো ছিল বিশেষ ধরনের ছোট ছোট চিহ্নিত পাথরের সিল, যেগুলো ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা হত। এই সিলমোহরগুলিতে কিছু নির্দিষ্ট প্রতীক এবং লিপি খোদাই করা থাকত। এসব সিলমোহরের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য:

- নানারকম লিপি ও প্রতীক – সিলমোহরগুলিতে বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন এবং অজানা লিপি খোদাই করা থাকত। এগুলি সম্ভবত সেই সময়ে ব্যবহৃত একটি রীতির অংশ ছিল যা মানুষের যোগাযোগ এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করত।

- এক শিংওয়ালা প্রাণীর প্রতিকৃতি – বেশ কিছু সিলমোহরে এক শিংওয়ালা কল্পিত প্রাণীর চিত্র রয়েছে, যা সম্ভবত তাদের বিশ্বাস বা ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।

- নরম পাথর – সিলমোহরগুলো তৈরির জন্য নরম পাথর ব্যবহার করা হত, যা খুব সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা সম্ভব ছিল।

- সাদা দ্রব্য দিয়ে পোড়ানো – সিলমোহরগুলো তৈরি করার পর এগুলিকে সাদা দ্রব্য মাখিয়ে আগুনে পোড়ানো হত, যাতে সেগুলি শক্ত হয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন টিকে থাকে।

হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক কেমন ছিল?

হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা তাদের সময়ের অনেক জায়গার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। বিশেষ করে মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল বেশ শক্তিশালী। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া 23টি হরপ্পা সভ্যতার সিলমোহর থেকে। এসব সিলমোহর দেখে বোঝা যায় যে, হরপ্পা সভ্যতা ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যে ব্যবসা চলত।

- রফতানি দ্রব্য – হরপ্পা সভ্যতা রফতানি করত বার্লি, ময়দা, তেল, পশমজাত দ্রব্য (যেমন পশম) এবং বিভিন্ন ধরনের খাদ্যপণ্য।ব্য।

- পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল – হরপ্পা সভ্যতার মানুষ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য করত। এখানে তারা তেল, রত্নপাথর, সোনা, রূপা ইত্যাদি আমদানি করত।

- স্থলপথে বাণিজ্য – হরপ্পা সভ্যতার মানুষ শকট (এক ধরনের উটের গাড়ি) বা উটের পিঠে করে স্থলপথে ব্যবসা চালাত। তারা মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে বিশেষত সুতিবস্ত্রের (যেমন কাপড়, লিনেন) বাণিজ্য করত।

- লোথাল – গুজরাটের লোথালে হরপ্পা সভ্যতার মানুষ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। এখানে জাহাজ মেরামতির জন্য এবং বাণিজ্যদ্রব্য মজুত করার জন্য বড় বড় গুদামঘর পাওয়া গেছে।

- বিদেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্য – হরপ্পা সভ্যতায় বিদেশ থেকে সোনা, রূপা, তামা, দামি পাথর, হাতির দাঁতের তৈরি চিরুনি, পাখির মূর্তি ইত্যাদি দ্রব্য আনা হতো।

হরপ্পা সভ্যতায় ব্যবহৃত যানবাহনগুলির বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল?

হরপ্পা সভ্যতায় যানবাহনগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল –

- পশুতে টানা গাড়ি – হরপ্পা সভ্যতায় পশুতে টানা গাড়ি ব্যবহৃত হত।

- শক্ত চাকার ব্যবহার – গাড়িগুলিতে দুটি শক্ত চাকা ব্যবহার করা হত।

- তক্তার ব্যবহার – তিনটি সমান মাপের তক্তা দিয়ে গাড়িগুলি তৈরি হত।

- চওড়া কাঠামো – গাড়ির কাঠামোগুলি বেশ চওড়া ছিল।

সিন্ধু সভ্যতার আমদানি ও রফতানি দ্রব্যের নাম লেখো।

সিন্ধু সভ্যতার আমদানি ও রফতানি দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল –

আমদানি দ্রব্য – সিন্ধু সভ্যতার আমদানি দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল – সোনা, রূপো, তামা, দামি পাথর, হাতির দাঁত, পাখির মূর্তি প্রভৃতি।

রফতানি দ্রব্য – সিন্ধু সভ্যতার রফতানি দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল – পশমজাত বিভিন্ন দ্রব্য, বার্লি, ময়দা, তেল প্রভৃতি।

হরপ্পা সভ্যতার যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচয় দাও।

হরপ্পা সভ্যতায় যোগাযোগের নানা পদ্ধতি ছিল। যেমন –

- পশুতে টানা গাড়ি – হরপ্পা সভ্যতায় উট, গাধা কিংবা বলদে টানা গাড়ি যানবাহনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত।

- জলপথে যাতায়াত – হরপ্পা সভ্যতায় জলপথে নৌকা, বিশেষত পালতোলা নৌকার প্রচলন ছিল।

হরপ্পা সভ্যতার বা সিন্ধুর অধিবাসীদের ধর্মীয় জীবন কেমন ছিল?

সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় জীবন ছিল নিম্নরূপ –

- মাতৃ দেবতা – সিন্ধু সভ্যতায় অনেকগুলি পোড়ামাটির নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলোতে নারী চরিত্রের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়, যা নির্দেশ করে যে সেখানে মাতৃদেবতার পুজোর প্রচলন ছিল। মাতৃ দেবতা সাধারণত সমৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা এবং পরিবারের সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে পূজিত হত।

- পশুপতি শিব – মহেন-জো-দারোয় গন্ডার, বাঘ, হাতি পরিবেষ্টিত একটি পুরুষমূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিটি দেখতে পশুপতি শিবের আদি রূপের মতো লাগে। পশুপতি শিবকে পশুদের সুরক্ষা প্রদানকারী হিসেবে দেখা হয় এবং এটি ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

- প্রকৃতি পুজো – সিন্ধু সভ্যতায় নানা জীবজন্তু ও গাছপালার পুজো করা হত। এখানে ষাঁড়, অশ্বত্থ গাছ প্রভৃতি পূজিত হত। এটি দেখায় যে তারা প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিল এবং তাদের জীবনে প্রকৃতি পূজার একটি বড় ভূমিকা ছিল।

সিন্ধু সভ্যতার সামাজিক জীবন কেমন ছিল?

সিন্ধু সভ্যতার সামাজিক জীবন সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল –

সামাজিক বিভাগ – সিন্ধু সভ্যতার বাড়িঘর দেখে বোঝা যায় যে এখানে সমাজে ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিতের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন ছিল। বড় বড় বাড়িঘরগুলোতে বিলাসবহুল সুযোগ-সুবিধা দেখা যায়, যা নির্দেশ করে যে সেখানে সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ বাস করত।

খাদ্য – গম, যব, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য সিন্ধুবাসীরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করত। তারা বিভিন্ন ধরনের শস্য চাষ করত এবং পশুপালন করত, যা তাদের খাদ্যাভ্যাসের মূল ভিত্তি ছিল।

পোশাক – সিন্ধুবাসীরা সুতি ও পশমের পোশাক ব্যবহার করত। নারী ও পুরুষ উভয়ে অলংকার ব্যবহার করত ও লম্বা চুল রাখত। পোশাকের ধরন ও অলংকারের নকশা থেকে তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির কিছু ধারণা পাওয়া যায়।

আমোদ-প্রমোদ – সিন্ধুবাসীরা নাচ-গান, ষাঁড়ের লড়াই, মাছ শিকার করত। এই ধরনের বিনোদন তাদের দৈনন্দিন জীবনে আনন্দ এবং বিশ্রামের সুযোগ প্রদান করত।

সিন্ধু সভ্যতার সামাজিক জীবন কেমন ছিল?

সিন্ধু সভ্যতার সামাজিক জীবন সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল –

- সামাজিক বিভাগ – সিন্ধু সভ্যতার বাড়িঘর দেখে বোঝা যায় যে এখানে সমাজে ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিতের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন ছিল। বড় বড় বাড়িঘরগুলোতে বিলাসবহুল সুযোগ-সুবিধা দেখা যায়, যা নির্দেশ করে যে সেখানে সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ বাস করত।

- খাদ্য – গম, যব, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য সিন্ধুবাসীরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করত। তারা বিভিন্ন ধরনের শস্য চাষ করত এবং পশুপালন করত, যা তাদের খাদ্যাভ্যাসের মূল ভিত্তি ছিল।

- পোশাক – সিন্ধুবাসীরা সুতি ও পশমের পোশাক ব্যবহার করত। নারী ও পুরুষ উভয়ে অলংকার ব্যবহার করত ও লম্বা চুল রাখত। পোশাকের ধরন ও অলংকারের নকশা থেকে তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির কিছু ধারণা পাওয়া যায়।

- আমোদ-প্রমোদ – সিন্ধুবাসীরা নাচ-গান, ষাঁড়ের লড়াই, মাছ শিকার করত। এই ধরনের বিনোদন তাদের দৈনন্দিন জীবনে আনন্দ এবং বিশ্রামের সুযোগ প্রদান করত।

সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা কেমন ছিল?

হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনাগুলির বৈশিষ্ট্য হল –

- পরিকল্পিত শহর – হরপ্পা সভ্যতায় আবিষ্কৃত বাড়িঘর, রাস্তাঘাট প্রভৃতি দেখে বোঝা যায় সিন্ধু সভ্যতা ছিল পরিকল্পিত শহরের মতো। তাদের শহরগুলিতে সড়ক, আবাসন এবং অন্যান্য অবকাঠামো খুবই সুসংগঠিত ছিল।

- বাড়িঘর – এখানে পোড়া ইটের একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত বাড়িঘর পাওয়া গেছে, প্রতিটি বাড়িতে স্নানাগার, শৌচাগার থাকত। বাড়িগুলির ভিতরে পানির সরবরাহ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা খুবই উন্নত ছিল, যা পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা দেয়।

- রাস্তাঘাট – সিন্ধু সভ্যতার রাস্তাঘাটগুলি ছিল চওড়া ও সোজা। মহেন-জো-দারোয় 9 ফুট থেকে 34 ফুট রাস্তার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ধরনের রাস্তাঘাট নগরের বিভিন্ন অংশকে সহজে সংযুক্ত করত এবং যানবাহনের চলাচল সহজতর করত।

- স্নানাগার ও শস্যাগার – মহেন-জো-দারোয় একটি স্নানাগার পাওয়া গেছে, যা দেখায় যে সেখানে স্নান করা একটি সাধারণ অভ্যাস ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় হরপ্পা সহ বড়ো নগরগুলিতে শস্যাগার ছিল, যেখানে শস্য সংরক্ষণ করা হত। এটি তাদের কৃষি উৎপাদন এবং খাদ্য সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

হরপ্পাবাসীর অর্থনৈতিক জীবন কেমন ছিল?

নিম্নে হরপ্পাবাসীর অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হল –

- কৃষিকাজ – হরপ্পাবাসীরা গম, যব, তুলো, তিসি, ধানের চাষ করত। কৃষি ছিল তাদের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি। তারা সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে মাঠে জল সরবরাহ করত, যা ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করত। গম এবং ধানের পাশাপাশি তারা অন্যান্য শস্যও উৎপাদন করত, যা তাদের খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি বাজারে বিক্রির জন্য ব্যবহৃত হত।

- পশুপালন – ষাঁড়, ভেড়া, ছাগল, উট প্রভৃতি পশুকে হরপ্পাবাসীরা প্রতিপালন করত। পশুপালন থেকে তারা গোবর, দুধ, মাংস এবং পশুদের চামড়ার মতো উপাদান সংগ্রহ করত, যা তাদের জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। পশুদের সঠিক যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে তারা পশু সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল।

- ব্যবসাবাণিজ্য – হরপ্পা সভ্যতায় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হত। তারা বিভিন্ন সামগ্রী যেমন মাটি, ধাতু, মণি, এবং রঙিন কাঁচের তৈরি পণ্যের বিনিময় করত। সিন্ধু উপসাগরের মাধ্যমে তারা অন্যান্য সভ্যতার সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করত, যা তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল।

- শিল্পকাজ – হরপ্পা সভ্যতায় ধাতুর শিল্পকাজ, গয়না, ইট প্রভৃতি তৈরি হত। তারা ব্রোঞ্জ, তামা, কাঁসা ইত্যাদির ব্যবহার করে বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করত। গয়নার মধ্যে স্বর্ণের পিন, হাতের কলসি এবং বিভিন্ন অলংকার ছিল জনপ্রিয়। ইটের ব্যবহার করে তারা মজবুত ভবন নির্মাণ করত, যা তাদের নগরীর স্থাপত্যকে উন্নত করত।

সিন্ধু লিপির বৈশিষ্ট্য লেখো।

অথবা, হরপ্পা সভ্যতার লিপি – টীকা লেখো।

সিন্ধু সভ্যতা ছিল প্রায় ইতিহাস যুগের সভ্যতা। এই যুগের অনেক লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সিন্ধু লিপি নামে পরিচিত। এই লিপি এখনও পুরোপুরি খোলাখুলি না হওয়ায় এর সঠিক ভাষা ও অর্থ নির্ধারণ করা কঠিন।

সিন্ধু লিপির বৈশিষ্ট্যগুলি হল –

- সাংকেতিক লিপি – সিন্ধু লিপিতে 375 থেকে 400 টির মতো চিহ্ন ব্যবহৃত হত। এটি একটি সাংকেতিক লিপি, অর্থাৎ প্রতিটি চিহ্নের একটি নির্দিষ্ট অর্থ বা ধারণা ছিল। এই লিপি দিয়ে তারা দৈনন্দিন লেনদেন, প্রশাসনিক কাজকর্ম ও ধর্মীয় লেখালেখি করত।

- লেখার নীতি – সিন্ধু লিপি ডানদিক থেকে বামদিকে লেখা হত। এই লেখার দিকটি অন্যান্য প্রাচীন লিপির তুলনায় অনন্য ছিল। এটি একটি স্তরীয় লিপি, যেখানে চিহ্নগুলি একটি রেখার উপর সাজানো হত।

- ভাষার মিল – সিন্ধু লিপির সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার মিল পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ভাষাতেও এর প্রভাব দেখা যায়, যা প্রমাণ করে যে সিন্ধু সভ্যতার ভাষা অন্যান্য প্রাচীন ভাষার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

- পাঠোদ্ধার না-হওয়া – সিন্ধু লিপি পাওয়া গেলেও সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার করা আজও সম্ভব হয়নি। এর কারণ হলো এই লিপির ব্যাকরণ ও ভাষাগত নিয়ম সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা হয়নি। তাই, এখনও পর্যন্ত এই লিপির সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা যায়নি।

হরপ্পা সভ্যতার শাসক সম্বন্ধে কী জানা যায়?

হরপ্পা সভ্যতার উন্নত নগর পরিকল্পনা ও পৌর ব্যবস্থা দেখে মনে করা হয় এখানে নিশ্চয় কোনো শাসক ছিল। সম্ভবত সেই কারণেই সিন্ধু বাসীরা সমস্ত পৌর নিয়ম মেনে চলত। তারা সড়ক নির্মাণ, পানির সরবরাহ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা, এবং জনসাধারণের স্থাপনা যেমন বাজার ও স্নানের ঘর নির্মাণ করত। যেখানে-সেখানে বাড়ি তৈরি করত না বা আবর্জনা ফেলত না, যা তাদের নগরীর পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সাহায্য করত। মহেঞ্জোদারোতে খননকার্যের ফলে একটি চাপদাড়ি বিশিষ্ট পুরুষ মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটির বাঁ-কাঁধ থেকে একটি চাদর ঝুলছে। মনে করা হয় এই মূর্তিটি কোনো পুরোহিত-রাজার মূর্তি, যিনি হরপ্পার শাসনকার্য চালাতেন। এই মূর্তি থেকে জানা যায় যে শাসকদের ধর্মীয় বা সামাজিক দায়িত্ব ছিল সমাজের সুসংগঠিত পরিচালনার।

হরপ্পা সভ্যতার শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করো।

কুটিরশিল্পে হরপ্পা সভ্যতা খুবই উন্নত ছিল। তারা পাথর এবং ধাতু ব্যবহার করত, যা তাদের তৈরি শিল্পকর্মকে মজবুত ও টেকসই করে। তাদের প্রধান ধাতু ছিল তামা, কাঁসা এবং ব্রোঞ্জ। সমাজে কুমোর, তাঁতি, রাজমিস্ত্রি এবং সোনার বেনেদের অনেক সম্মান ছিল, কারণ তারা নানা ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি করত যা সমাজের উন্নতিতে সাহায্য করত। ধাতুর বাসনপত্র সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল, যা খাবার ও পানীয় পরিবহনে ব্যবহার হতো। মাটি ও খননকার্যের ফলে হরপ্পা সভ্যতায় নৃত্যরত ব্রোঞ্জের নারীমূর্তি পাওয়া গেছে, যা তাদের শিল্প দক্ষতার পরিচয় দেয়। এছাড়া, অলংকার, সজ্জিত মৃৎপাত্র এবং অন্যান্য শৈল্পিক সামগ্রী তাদের সৃজনশীলতা ও শিল্প দক্ষতার প্রমাণ। হরপ্পাবাসীদের তৈরি মূর্তি ও শিল্পকর্মগুলি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক মান্যতাগুলির প্রতিফলন।

সিন্ধু সভ্যতার পতনে বন্যা কতখানি প্রভাব ফেলেছিল?

সিন্ধু সভ্যতার পতনে বন্যার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা গেছে যে, বন্যা সভ্যতার অবনতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। এর কিছু প্রমাণ নিচে দেওয়া হলো:

- পাঁচিল ধ্বংস – মহেঞ্জো-দারো শহরের প্রাচীরগুলি বহুবার বন্যায় ধ্বংস হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই ধ্বংসের নিদর্শন পেয়ে বন্যার প্রভাব বুঝতে পেরেছেন।

- কাদার চিহ্ন – প্রাচীরের ওপর কাদার নিদর্শন পাওয়া গেছে, যা বন্যার সময় জমির ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন বহন করে।

- বাঁধের ব্যবহার – বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সিন্ধু নদীতে কমপক্ষে সাতবার বাঁধ নির্মাণের প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা বন্যার সম্ভাব্য বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা প্রকাশ করে।

সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণগুলি কী ছিল?

সিন্ধু সভ্যতার পতনে বিভিন্ন কারণে ভূমিকা রেখেছিল। প্রধান কারণগুলো হলো:

- বন্যা – বারবার বন্যার কারণে নগরীগুলির অবনতি ঘটে এবং কৃষি ব্যবস্থায় বিঘ্ন পড়ে।

- খরা – গাছের অতিরিক্ত কাটা এবং ইট পোড়ানোর ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায়, যা খরার সৃষ্টি করে এবং কৃষি ক্ষতির কারণ হয়।

- নদের গতিপথ পরিবর্তন – সিন্ধু নদীর পথ পরিবর্তনের ফলে জল সরবরাহে অভাব হয়, যা কৃষি এবং পানীয় জলের সংকট সৃষ্টি করে।

- আর্থিক অবনতি – বাণিজ্যের পতন এবং কৃষি উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়, যা অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণ হয়।

- বৈদেশিক আক্রমণ – ঘনঘন বিদেশি আক্রমণের কারণে সভ্যতার অবনতি ঘটে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়।

মেহেরগড় সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার মিলগুলি লেখো।

মেহেরগড় এবং হরপ্পা সভ্যতার মধ্যে অনেক মিল পাওয়া যায়। কিছু প্রধান মিল নিচে উল্লেখ করা হলো:

- প্রাচীন সভ্যতা – মেহেরগড় এবং সিন্ধু (হরপ্পা) উভয়টি প্রাচীন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা।

- পরিণতি লাভ – মেহেরগড় সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার বিকাশে বড় ভূমিকা রেখেছিল।

- লোহার ব্যবহার অজানা – উভয় সভ্যতার মানুষই লোহার ব্যবহার জানত না, যা তাদের প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার পরিচায়ক।

- আবিষ্কারস্থল – মেহেরগড় এবং হরপ্পা উভয় শহরের আবিষ্কারস্থল প্রায় একই অঞ্চলে অবস্থিত এবং উভয় সভ্যতায় মৃতদেহকে সমাধি দেওয়া হতো।

মেহেরগড় সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

মেহেরগড় সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতার মধ্যে পার্থক্যগুলি হল –

- মেহেরগড় সভ্যতা তামা-পাথরের যুগের সভ্যতা কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা।

- মেহেরগড় সভ্যতা কৃষিভিত্তিক সভ্যতা, অথচ সিন্ধু সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা।

- মেহেরগড়ের অধিবাসীরা বৈদেশিক ব্যাবসাবাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিল না, কিন্তু সিন্ধুর অধিবাসীরা জলপথ ও স্থলপথে বিদেশের সঙ্গে ব্যাবসাবাণিজ্য করত।

তাম্র প্রস্তর যুগে ব্যবসাবাণিজ্যের ধরণ কেমন ছিল?

অথবা, কীরূপে ব্যবসাবাণিজ্য চলত?

তাম্র প্রস্তর যুগে ব্যবসাবাণিজ্যের ধরণ ছিল নিম্নরূপ –

- বাজারের সৃষ্টি – বিনিময় এই আমদানি এবং এক এক জায়গা কেনাকাটার মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, যা পরবর্তীতে বাজারের মতো গড়ে ওঠে।

- লেনদেনের স্থান – নগরের মধ্যে বা নগরের পাশের এলাকায় বাণিজ্যিক লেনদেন হত।

- মুদ্রার অভাব – মুদ্রা তখন আবিষ্কৃত হয়নি, তাই পণ্য বিনিময় করে ব্যবসা করা হত।

- বণিক শ্রেণি – বাণিজ্যের মাধ্যমে বণিক শ্রেণি গড়ে উঠেছিল, যারা এক জায়গা থেকে পণ্য কিনে অন্য জায়গায় বিক্রি করত।

- রপ্তানি মাধ্যম – পণ্য রপ্তানি হতো গরুর গাড়ি বা নৌকা ব্যবহার করে।

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কীরূপ সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়?

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে সমাজে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল:

- বণিকদের ধনী হওয়া – ব্যবসা করে বণিকরা ধনী হয়ে উঠেছিল।

- গরিবের অবস্থা – গরিবরা আরও গরিব হয়ে পড়েছিল।

- মধ্যবিত্ত শ্রেণি – বণিক এবং গরিবের মাঝখানে ছোটো ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসকেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে অবস্থান করেছিল।

- ক্রীতদাসত্ব – যুদ্ধে পরাজিত হতো, তারা ক্রীতদাসে পরিণত হত, অর্থাৎ দাসত্বের শিকার হত।

সিন্ধুনদের তীরে হরপ্পা সভ্যতা কেন গড়ে উঠেছিল?

নানা কারণে সিন্ধুনদ ও তারা শাখানদীর উভয় তীরে সিন্ধুসভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা বা এই সভ্যতার শহরগুলি গড়ে উঠেছিল। যেমন –

- কৃষির সুবিধা – সিন্ধুনদ ও তার শাখানদীর উভয়তীরের জমিগুলি ছিল উর্বর। সেখানে পর্যাপ্ত জলের জোগান ছিল। যা কৃষিকাজের জন্য উপযোগী এলাকা ছিল। সেকারণে সিন্ধুবাসীরা এইসব নদী উপত্যকায় বসতি বা শহর গড়ে তুলেছিল।

- যোগাযোগের সুবিধা – সিন্ধু উপত্যকা নদীমাতৃক হওয়ায় ভেলা অথবা নৌকা করে সহজে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের সুবিধা ছিল।

- ব্যাবসাবাণিজ্যের সুবিধা – নদী পথ ধরে সিন্ধু উপত্যকার বিভিন্ন শহরগুলির সঙ্গে যেমন ব্যাবসাবাণিজ্যের সুবিধা ছিল, তেমনি সমুদ্রপথে পশ্চিম এশীয় সভ্যতাগুলির সঙ্গে ব্যাবসায়িক লেনদেনের সুবিধা ছিল।

- অন্যান্য সুবিধা – সিন্ধুবাসীরা দেখেছিল নদীগুলিতে পর্যাপ্ত জল থাকে। যা সিন্ধুবাসীদের পানীয় জলের জোগান দিত। এছাড়া কুম্ভকারেরা নদী উপত্যকা থেকে পেত পলিমাটি, যা দিয়ে তারা গৃহস্থালীর বিভিন্ন পাত্র তৈরি করতে পারত।

হরপ্পা সভ্যতায় কী ধরনের বাড়িঘর পাওয়া গেছে?

অথবা, হরপ্পা সভ্যতার ঘর-বাড়ি সম্পর্কে কী জানো?

অথবা, হরপ্পা সভ্যতার গৃহ নির্মাণ রীতি সম্পর্কে কী জানো?

হরপ্পা সভ্যতায় অসংখ্য ছোট-বড় ঘর ও বাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে। নিম্নে সেগুলির পরিচয় দেওয়া হল –

- উপকরণ – বাড়িগুলির মূল উপকরণ ছিল পোড়ামাটির ইট, চুন ও সুরকি। এছাড়া শুকনো ইটের তৈরি বাড়ির সংখ্যা কম ছিল না।

- পদ্ধতি – বাড়িগুলি সাধারণত উঁচু পাটাতনের ওপর তৈরি হত। এগুলি তৈরি হত গ্রিড পদ্ধতিতে।

- আকার-আয়তন – বাড়িগুলি ছিল আয়তাকার এবং একতল ও দ্বিতল বিশিষ্ট। মহেন-জো-দারোর দুর্গ এলাকায় 750 বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি বড়ো ভবন পাওয়া গেছে। এছাড়া দু-কামরা বিশিষ্ট এক জায়গায় ছোটো ছোটো 16টি ঘর পাওয়া গেছে।

- অন্যান্য বৈশিষ্ট্য – প্রত্যেক ঘরের ওপরের দিকে পাথরের ঝাঁঝরি লাগানো হত। বাড়ির ওপরে ওঠার জন্য থাকত সিঁড়ি। প্রত্যেক বাড়িতে থাকত অধিক ঘর, যেমন-স্নানঘর, সিঁড়ির ঘর ইত্যাদি। নীচের তলার রাস্তার দিকে ঘরগুলিতে কোনো জানালা রাখা হত না। বাড়িতে ঢোকার মূল প্রবেশদ্বারটি খোলা রাস্তার দিকে রাখা হত না।

সিটাডেল – টীকা লেখো।

হরপ্পা সভ্যতার প্রত্ননগরগুলির দুটি অংশ ছিল, যথা – নিম্ন এলাকা ও উচ্চ শহর বা সিটাডেল।

সিটাডেলগুলিতে সাধারণত বড়ো বড়ো বাড়ি নির্মিত হত। মনে করা হয় এখানে উচ্চবিত্তরা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বসবাস করতেন। এই অঞ্চলে স্নানাগার ও শস্যাগার তৈরি করা হত। যেমনটা পাওয়া গেছে মহেন-জো-দারোতে। এখানে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। নিরাপত্তার কারণে সিটাডেলের চারিদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। উল্লেখ্য যে, হরপ্পা সভ্যতার প্রত্যেক প্রত্নকেন্দ্রে সিটাডেল থাকলেও ব্যতিক্রম ছিল চানহুদাড়ো।

হরপ্পা সভ্যতাকে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা বলা হয় কেন?

অথবা, এই সভ্যতাকে কেন তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা বলা হয়?

হরপ্পা সভ্যতাকে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা বলা হয়। কারণ –

- এযুগে যেমন পাথরের ব্যবহার হত, তেমনি তাম্র ও বোঞ্জের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এর অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন-মহেন-জো-দারোতে একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত নারীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। চানহুদাড়োতে একটি পুঁতির মালা তৈরির কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে পাওয়া গেছে মূল্যবান পাথর, সোনা, তামা ও ব্রোঞ্জ নির্মিত মালা।

- অন্যদিকে এযুগে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরির উপকরণ ছিল পাথর। যেমন – থালা, বাটি, জাঁতা, যন্ত্রপাতি, মূর্তি (যেমন – পুরোহিত রাজা, আদি শিব, খেলার ঘুঁটি, খেলনা প্রভৃতি।)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে হরপ্পা সভ্যতায় পাথর, তামা ও সংকর ধাতু হিসেবে ব্রোঞ্জের প্রচলন ছিল। একারণে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই সভ্যতাকে একটি তাম্র-ব্রোঞ্জ তথা তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা বলে অভিহিত করেছেন।

হরপ্পা সভ্যতায় কীভাবে শস্য মজুত রাখা হত?

নিম্নোক্ত উপায়ে হরপ্পা সভ্যতায় শস্য মজুত করে রাখা হত।

প্রথমত, ভবিষ্যতের জন্য মজুত করে রাখার জন্য হরপ্পাবাসীরা শস্যাগার নির্মাণ করত। এরূপ শস্যাগারের নিদর্শন পাওয়া গেছে মহেন-জো-দারোর দুর্গ এলাকায়। দ্বিতীয়ত, শস্যগুলি ঝাড়াই বাছাই করার পর সেগুলিকে শস্যাগারে নিয়ে আসা হত। সেখানে শস্য রাখার জন্য তাকের ব্যবস্থা ছিল। শস্যগুলি যাতে নষ্ট হয়ে না যায়, তার জন্য শস্যাগারের ওপরদিকে ঘুলঘুলি রাখা হত। যাতে হাওয়া বাতাস যাতায়াত করতে পারে। ফলে শস্যগুলি অনেকদিন ধরে তরতাজা থাকত।

পরবর্তীকালে ভারতীয় সভ্যতার ওপর হরপ্পা সংস্কৃতির কয়েকটি প্রভাব উল্লেখ করো।

ভারতীয় সভ্যতার ওপর হরপ্পা সংস্কৃতির কয়েকটি প্রভাব –

- সিন্ধু সভ্যতার ছাপ দেওয়া সিলের অনুকরণে পরবর্তীকালে ছাপ দেওয়া মুদ্রা তৈরি হয়েছিল।

- মাপজোখ ও ওজনের পরিমাপও ভারতবাসী সিন্ধু সভ্যতা থেকে রপ্ত করেছিল।

- হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা, বলিদান প্রথা, বৃষের প্রতি ভক্তি সবই হরপ্পা সভ্যতায় প্রথম পাওয়া যায় বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে ভারতীয় সভ্যতা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

আজকের এই আর্টিকেলে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায়, “ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা (প্রথম পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০-১৫০০ অব্দ)” অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সহায়ক হবে, কারণ এগুলো প্রায়ই পরীক্ষায় আসে। আশা করি, এই নিবন্ধটি আপনাদের উপকারে এসেছে। যদি আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে, তবে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমি সর্বদা প্রস্তুত। ধন্যবাদ!

মন্তব্য করুন