আজকে আমরা এই আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ইতিহাসের পঞ্চম অধ্যায়, “বিংশ শতকে ইউরোপ” এর কিছু “ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর পরীক্ষার জন্য বা আপনি যদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন, তাহলে আপনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়।

রাশিয়ার জার আমলের প্রধান সামাজিক সংস্কারগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

অথবা, উনিশ ও বিশ শতকে রাশিয়ার জাররা ভূমিদাসপ্রথা বিষয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

ভূমিকা –

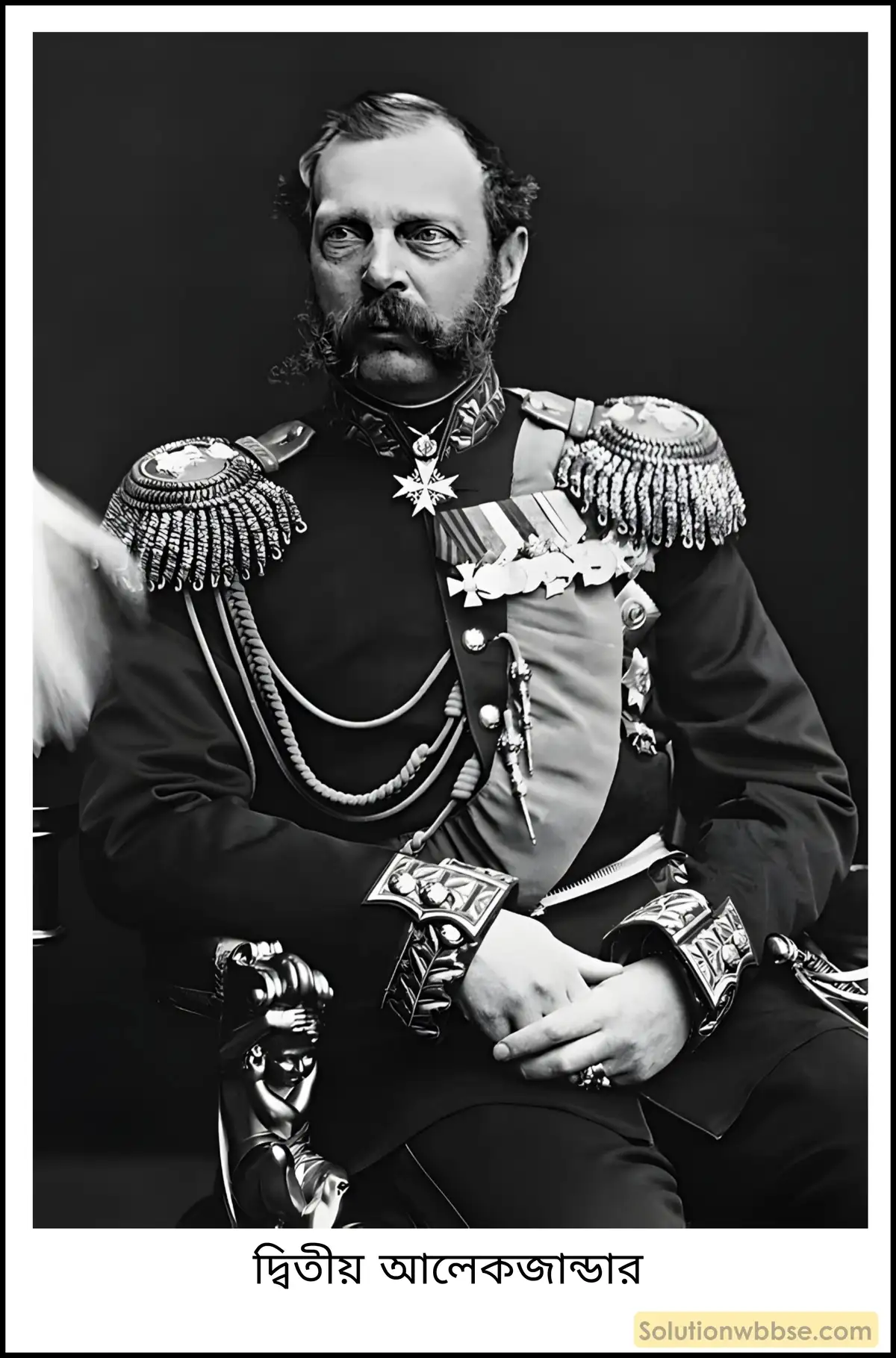

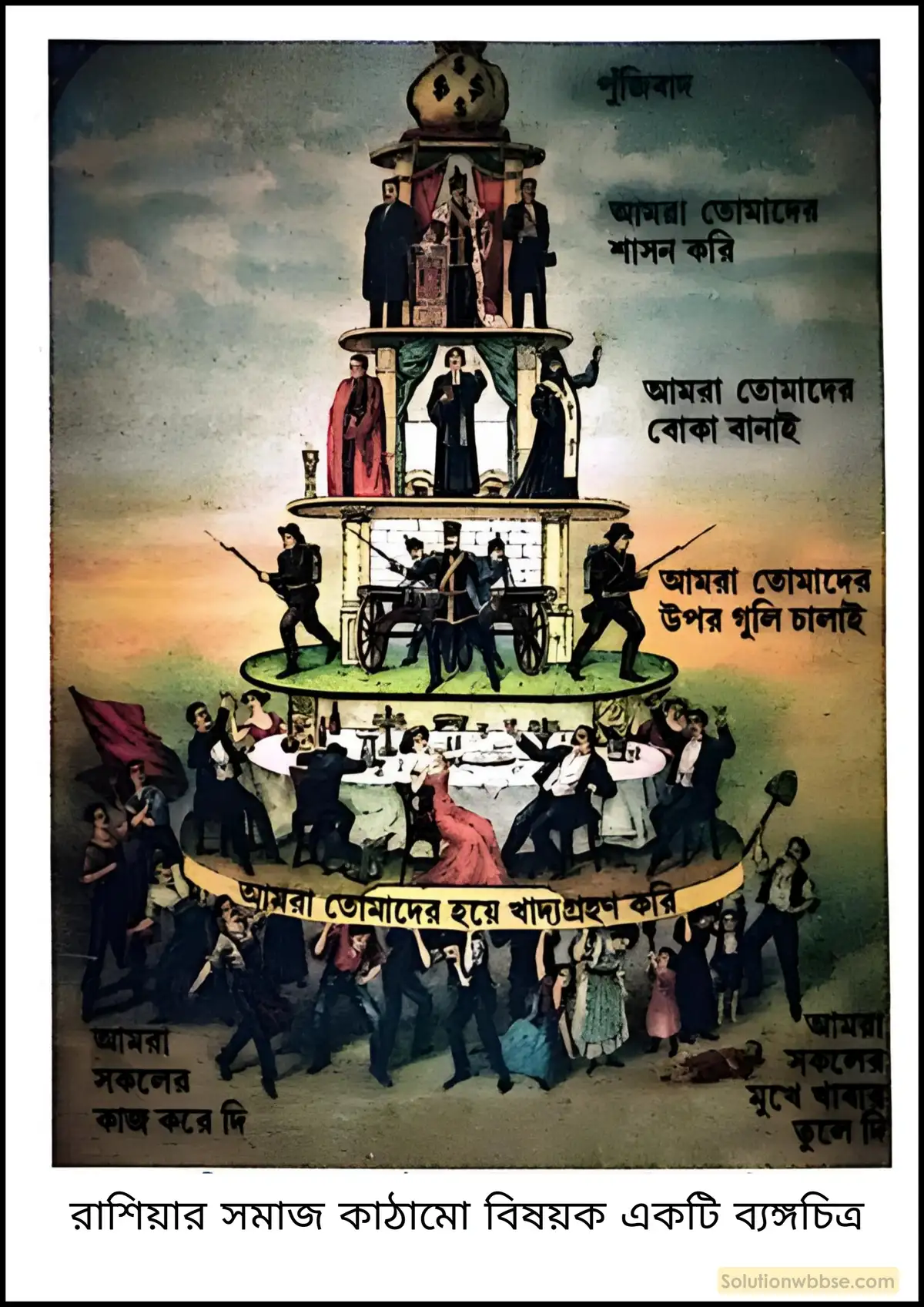

সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়া ছিল একটি অনগ্রসর দেশ। উনিশ শতকের প্রাককালে রাশিয়ার সমাজে মূলত দুটি শ্রেণি ছিল- অভিজাত শ্রেণি ও কৃষক শ্রেণি। রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার 94.5% মানুষ ছিল কৃষক। যারা স্বাধীন কৃষক ও ভূমিদাস এই দু-ভাগে বিভক্ত ছিল। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার, প্রথম নিকোলাস ও দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রাশিয়ার সমাজসংস্কারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু জার তৃতীয় আলেকজান্ডার ও দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন স্বৈরাচারী ও সংস্কারবিরোধী।

জারদের উদ্যোগ –

জার প্রথম আলেকজান্ডারের (1801-1825 খ্রিস্টাব্দ) আমল –

জার প্রথম আলেকজান্ডার রাশিয়ায় উদারনীতির সূচনা করেছিলেন বলে, তাঁকে ‘উদারনৈতিক জার’ (Liberal Czar) বলা হত। তিনি রাশিয়ার সমাজে ভূমিদাসদের স্বার্থরক্ষার জন্য বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করেছিলেন, যথা –

- ভূস্বামীদের সম্পত্তি ভূমিদাসদের মধ্যে হস্তান্তরিত করার ব্যবস্থা করেন,

- 1818 খ্রিস্টাব্দে এক আইন জারি করে অভিজাতদের কিছু জমি কিনে নিয়ে সেই অঞ্চলের ভূমিদাসদের মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন,

- তিনি ভূমিদাসদের উপর দৈহিক নির্যাতন বন্ধ করার জন্যও আইন প্রণয়ন করেছিলেন।

জার প্রথম নিকোলাসের (1825-1855 খ্রিস্টাব্দ) আমল –

জার প্রথম নিকোলাস ভূমিদাসপ্রথার বিরোধী হলেও ভূমিদাসপ্রথা উচ্ছেদের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তবে তিনি রাশিয়ার খাসজমির ভূমিদাসদের জন্য কল্যাণমূলক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যেমন – চিকিৎসালয় নির্মাণ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের (1855-1881 খ্রিস্টাব্দ) আমল –

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমাজসংস্কার হল ভূমিদাসপ্রথার অবসান। রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথা ছিল একটি প্রাচীন প্রথা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার 1861 খ্রিস্টাব্দের 19 ফেব্রুয়ারি ভূমিদাসদের মুক্তি ঘোষণা করেন। এজন্য তাঁকে ‘মুক্তিদাতা জার’ (Czar Liberator) বলা হয়। ভূমিদাসদের মুক্তির ফলে রাশিয়ায় আধুনিক যুগের সূচনা হয়।

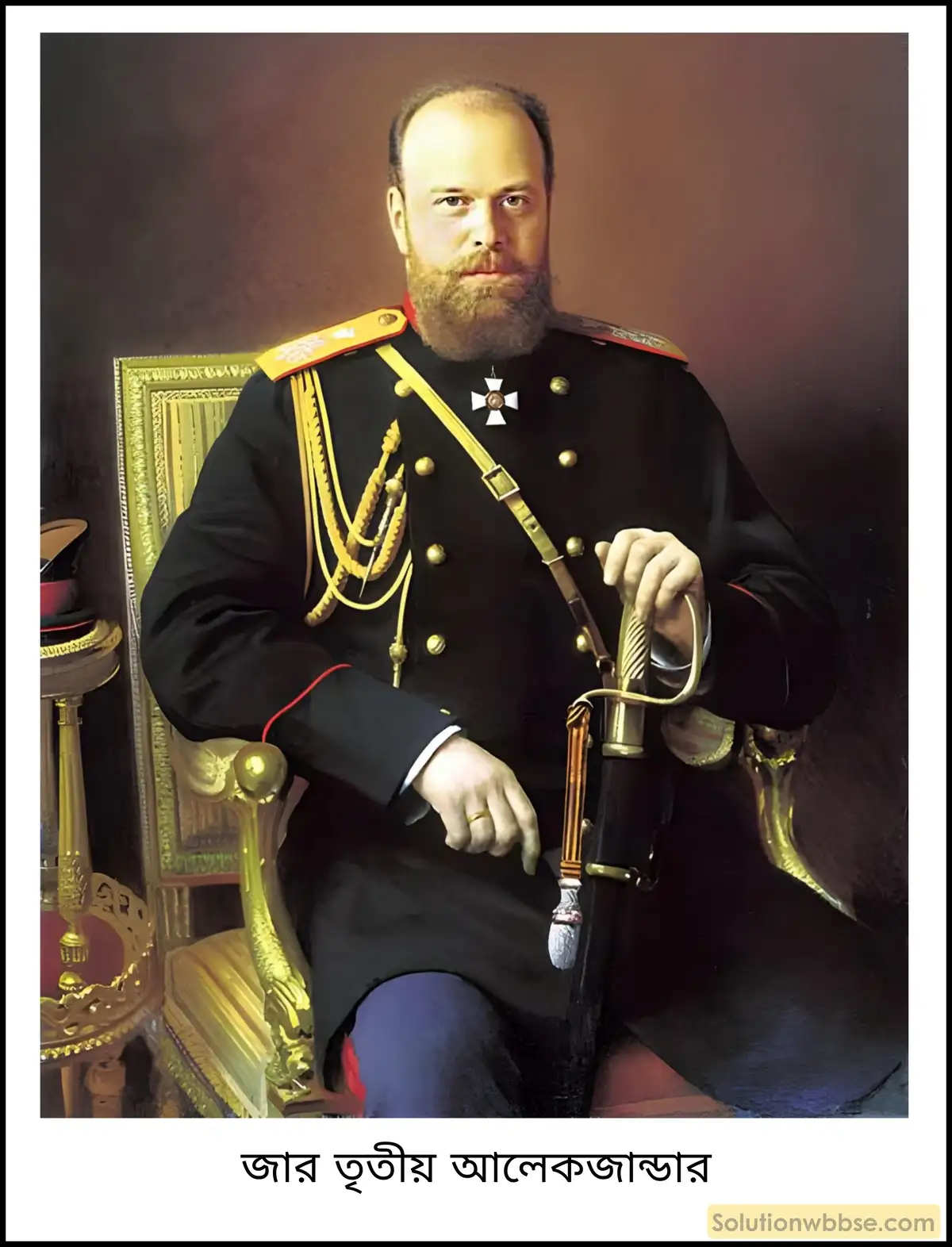

জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের (1881-1894 খ্রিস্টাব্দ) আমল –

জার তৃতীয় আলেকজান্ডার ছিলেন একজন প্রতিক্রিয়াশীল শাসক। তিনি রাশিয়ায় ‘এক জার, এক চার্চ এক রাশিয়া’ (One Czar, One Church, One Russia) -এই আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভূমিদাসদের মুক্তির আইন বাতিল করে দেন এবং শিক্ষা ও বিচারব্যবস্থার উপরে কঠোরতা আরোপ করেন।

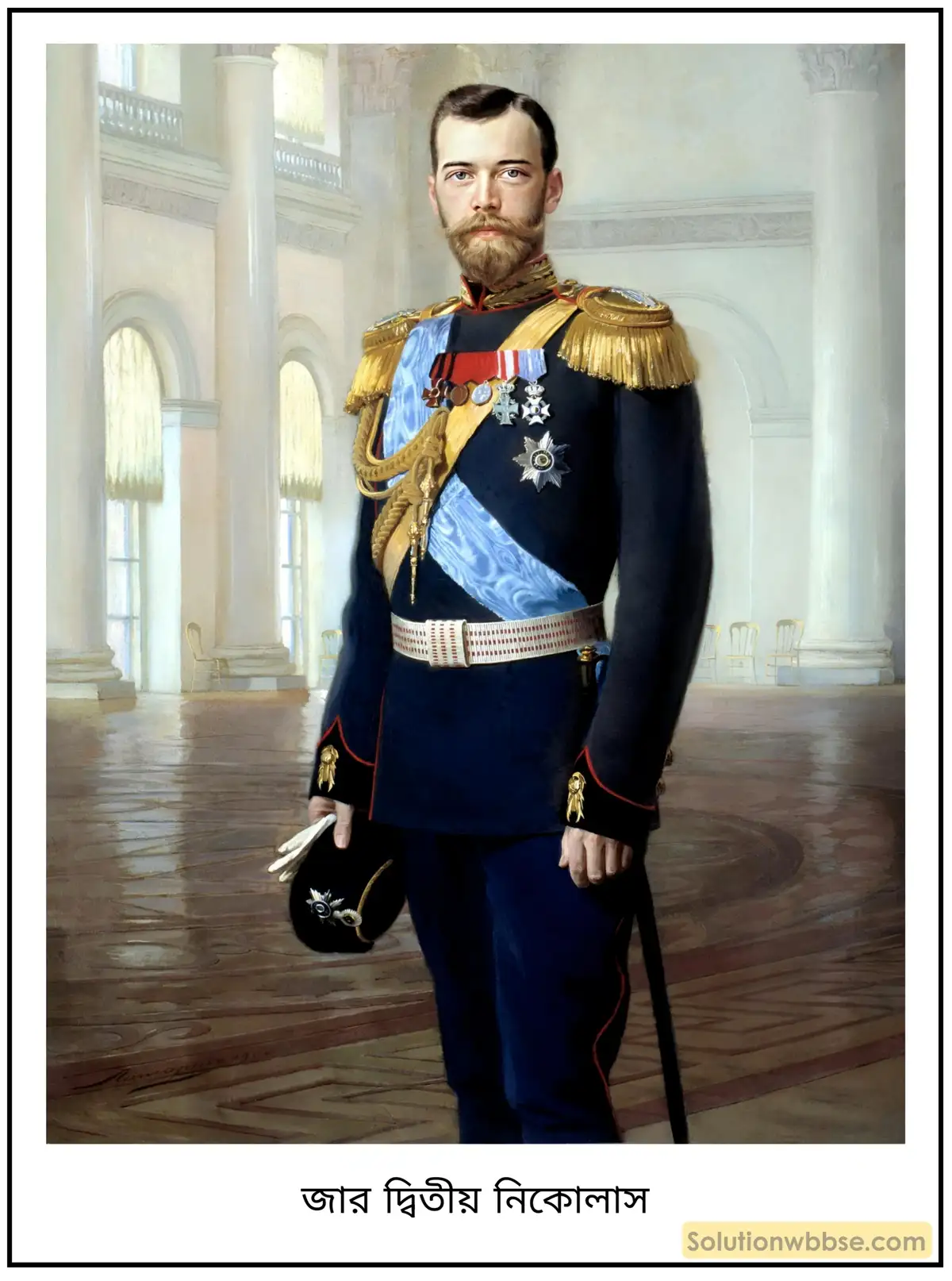

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের (1894-1917 খ্রিস্টাব্দ) আমল –

জার দ্বিতীয় নিকোলাস তাঁর পিতা তৃতীয় আলেকজান্ডারের মতোই প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ছিলেন। তিনি রুশ সাম্রাজ্যে বসবাসকারী অ-রুশ প্রজা পোল, জার্মান, ইহুদি প্রভৃতিদের উপর জোরপূর্বক রুশ ভাষা ও রুশ সংস্কৃতি আরোপ করেন। তাঁর আমলে রাশিয়ার সর্বস্তরের মানুষ ক্ষুব্ধ হয় এবং 1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের ফলে তাঁর শাসনের অবসান ঘটে।

মূল্যায়ন –

রাশিয়ার কায়েমি স্বার্থের প্রাধান্য বজায় থাকার ফলে জারদের বিভিন্ন উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। সামন্ততান্ত্রিক শোষণে নির্যাতিত ও চেতনার অভাবে ভূমিদাসরাও আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে রুশ বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়।

রাশিয়ায় 1905 খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা করো।

1917 খ্রিস্টাব্দের বলশেভিক বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব ছিল 1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব। লেনিন এই বিপ্লবকে 1917 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের মহড়া বা ‘ড্রেস রিহার্সাল’ বলেছেন।

রাশিয়ায় 1905 খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত বিপ্লবের কারণ –

এই বিপ্লবের পিছনে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল –

- রাজনৈতিক – প্রায় 300 বছর ধরে রাশিয়াতে জার বা সম্রাটরা স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার প্রতীকস্বরূপ ছিলেন। সর্বসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অভিজাত, ধর্মযাজক, পুলিশ, সেনাবাহিনীর দ্বারা শোষণ ও দমনপীড়নের মাধ্যমে জাররা দেশশাসন করতেন। রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে জারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ফলে উনিশ শতকের সূচনা থেকেই রাশিয়াতে নানা গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। তারা জারতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। ডেকাব্রিস্ট (Decabrist)-দের বিদ্রোহ, নিহিলিস্ট আন্দোলন (Nihilist Movement), নারদনিক আন্দোলন (Narodnik Movement) ইত্যাদির মাধ্যমে জারতন্ত্রের উচ্ছেদের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।

- সামাজিক – তৎকালীন বুশ সমাজ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল – সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণি ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত কৃষক শ্রেণি। ভূমিদাসপ্রথার অবসানে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হয়নি কারণ পরবর্তী সময়ে তারা ‘মির’গুলির অধীনস্থ হয়ে পড়ে। ফলে তারা মিরগুলির দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত হত। রাশিয়ার জনসংখ্যার 94.5% ছিল কৃষকরা। এই বিপুল সংখ্যক কৃষকদের অসন্তোষ বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। রাশিয়ায় শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির উত্থান হয়েছিল। রুশ সমাজে এদের সংখ্যা ছিল প্রায় 25,00,000। কৃষকদের মতো শ্রমিকরাও ছিল নিপীড়িত ও অত্যাচারিত। জার সরকার বিদেশি পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থসংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অখাদ্য, স্বল্প মজুরি ইত্যাদির জন্য শ্রমিকরা জারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং 1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

- অর্থনৈতিক – রাশিয়ায় দ্বিতীয় নিকোলাসের মন্ত্রী কাউন্ট উইটি (Count Witte) -র সময়ে ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটে। রাশিয়ার শিল্পে বিদেশি পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে রাশিয়ার জাতীয় ঋণ অত্যধিক হারে বেড়ে যায়। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে শ্রমিক-কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। তারা জারতন্ত্রের পতন কামনা করে।

প্রত্যক্ষ কারণ –

- রুশ-জাপান যুদ্ধ – 1904 খ্রিস্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে পরাজয় রাশিয়ার মর্যাদাকে বিনষ্ট করে এবং যা জারতন্ত্রের দুর্বলতাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরে। বিংশ শতকের সূচনায় রাশিয়ায় শিল্পসংকট দেখা দিলে শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ে। ফলে বেকার সমস্যা, কৃষক বিদ্রোহ, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং রাশিয়ায় এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

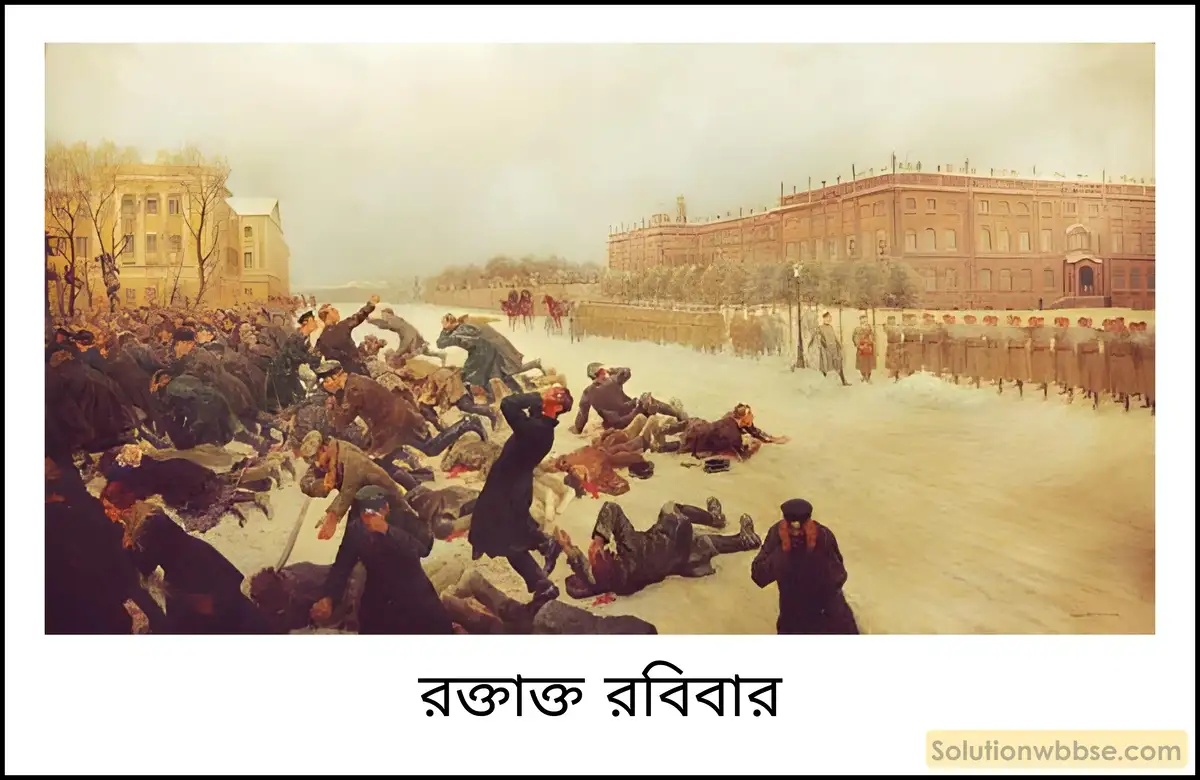

- রক্তাক্ত রবিবার – রাশিয়ায় এই বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে জারের একজন চর ফাদার গ্যাপন সেন্ট পিটারসবার্গে একদল শ্রমিকদের নিয়ে দ্বিতীয় নিকোলাসের শীতকালীন প্রাসাদে অভিযান করেন। উদ্দেশ্য ছিল জারের কাছে বিভিন্ন দাবি পেশ করা। জারের পুলিশবাহিনী এই শ্রমিকদের উপর গুলি চালিয়ে অনেককে হত্যা করে। এই ঘটনা ‘রক্তাক্ত রবিবার’ (9 জানুয়ারি, 1905 খ্রিস্টাব্দ) নামে পরিচিত। এর প্রতিক্রিয়ায় ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট হয়।

উপসংহার –

জার শাসিত রাশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী উন্নয়ন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কঠোরতা এবং তার সঙ্গে স্বেচ্ছাচারী দমনপীড়ন এক জটিল ও অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যার ফলশ্রুতিতে দেখা দিয়েছিল 1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব।

‘নারদনিক আন্দোলন’ (Narodnik Movement) সম্পর্কে আলোচনা করো।

অথবা, রাশিয়ার ‘নারদনিক আন্দোলন’ বলতে কী বোঝায়? এই আন্দোলনের লক্ষ্য, কর্মসূচি ও ব্যর্থতার কারণ কী ছিল?

ভূমিকা –

রুশ জারদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণের প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ায় চরমপন্থী ভাবধারার জন্ম হয়। বহু গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। কিন্তু এই পথ ও পদ্ধতি সফল না হলে তারা নারদনিক আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়।

নারদনিক আন্দোলন –

রাশিয়ার নিহিলিস্ট আন্দোলন (Nihilist Movement) পরবর্তীকালে নারদনিক আন্দোলন (Narodnik Movement) বা জনতাবাদী আন্দোলন (Populist Movement)-এ পরিণত হয়। রুশ ভাষায় ‘নারোদ’ শব্দের অর্থ জনগণ। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করতে চেয়েছিলেন বলে, এর নাম ‘নারদনিক আন্দোলন’।

মতাদর্শ –

নারদনিক আন্দোলনকারীরা ইউরোপের সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হলেও তারা মার্কসবাদের অনুগামী ছিল না। তারা বাকুনিন (Bakunin), হার্জেন (Herzen), লাভরফ (Lavrov), চেরনিশেভস্কি (Chernyshevsky) প্রমুখ দার্শনিকদের মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

আন্দোলনের লক্ষ্য, কর্মসূচি ও ব্যর্থতা –

- লক্ষ্য – নারদনিক আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য ছিল রাশিয়ার গ্রামীণ কমিউনগুলির মাধ্যমে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পৌঁছানো। তাদের বিশ্বাস ছিল কৃষকরা বিপ্লবে অংশগ্রহণ করলে পুরোনো জারতন্ত্র ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ভেঙে যাবে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

- কর্মসূচি – নারদনিক আন্দোলনকারীরা 1873 খ্রিস্টাব্দ থেকে জনগণের কাছে যাওয়ার এবং কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করে তাদের আন্দোলনমুখী করে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য আন্দোলনের অনুগামী শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা দলে দলে গ্রামের কৃষকদের কাছে যায় এবং তাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করে। তাদের জনসংযোগের কর্মসূচি 1874 খ্রিস্টাব্দে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়।

- ব্যর্থতার কারণ – প্রাথমিক পর্বে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ নারদনিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেও এই আন্দোলন চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়। নারদনিক আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হল —

- বিপ্লবীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব – বিপ্লবীদের মধ্যে কোনো সংগঠনগত ঐক্য ছিল না। ফলে এই আন্দোলন ছিল বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের।

- আন্দোলন সম্পর্কে কৃষকদের অনিচ্ছা – আন্দোলন সম্পর্কে কৃষকদের কোনো সঠিক ধারণা ছিল না। তারা আন্দোলন সম্পর্কে ছিল অনভিজ্ঞ ও নিস্পৃহ। আন্দোলনকারীরাও কৃষকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্পর্কে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়েছিল।

- সরকারের দমননীতি – রুশ সরকার নারদনিক আন্দোলন দমন করার জন্য তীব্র দমনপীড়নের নীতি গ্রহণ করেছিল। ফলে নারদনিক আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে।

মূল্যায়ন –

এইভাবে জার সরকার কঠোর দমনপীড়নের মাধ্যমে নারদনিক আন্দোলন দমন করে এবং চারজন নেতাকে ফাঁসি ও অনেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। তবে এই বিপ্লব ব্যর্থ হলেও বিপ্লবীরা এই শিক্ষা লাভ করে যে, যোগ্য নেতৃত্ব এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া বিপ্লব সফল হবে না। ব্যর্থ হলেও বিপ্লবীরা জনগণের সহানুভূতি লাভ করেছিল। অপরদিকে, বিপ্লবের যে প্রয়োজনীয়তা আছে — তা জনগণ উপলব্ধি করে।

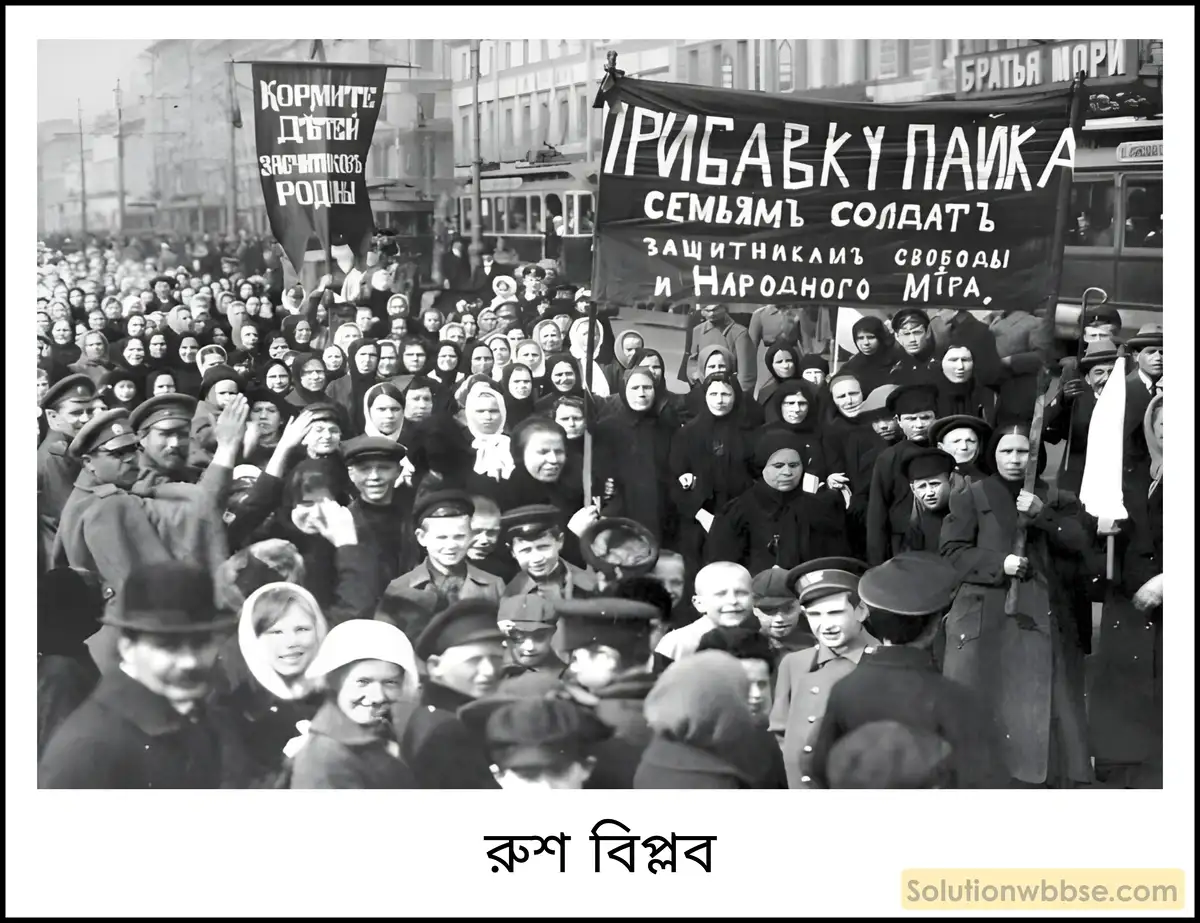

রুশ বিপ্লবের (1917 খ্রিস্টাব্দ) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি ব্যাখ্যা করো।

ভূমিকা –

বিশ্ব ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম হল রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব (1917 খ্রিস্টাব্দ)। ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে যেমন ফ্রান্সের পূর্বতন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা দায়ী ছিল, তেমনি রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের ক্ষেত্রেও এই কারণগুলি সমানভাবে সক্রিয় ছিল।

রুশ বিপ্লবের (1917 খ্রিস্টাব্দ) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি –

- সামাজিক পটভূমি – রুশ বিপ্লবের প্রাককালে রাশিয়ার সমাজ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। একদিকে ছিল অভিজাত সম্প্রদায় এবং অপরদিকে ছিল কৃষক ও শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষ। শিক্ষার আলো সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছায়নি। কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে ডুবে থাকা রুশদের মধ্যে সামাজিক উন্নয়নের কোনো চেষ্টাই ছিল না। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল (Bolshevik Party) রুশদের এই সামাজিক অনগ্রসরতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের বিপ্লবের পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

- অর্থনৈতিক পটভূমি – রুশ সমাজব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে মুষ্টিমেয় সদস্যের অভিজাত শ্রেণি বিরাজ করত। রাশিয়ার বিশাল কৃষক সম্প্রদায় এই অভিজাত শ্রেণির অধীনস্থ ছিল। ‘মির’ নামক গ্রাম্য সমিতিগুলির অত্যাচারে এদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠলে এরা মিরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কৃষকদের পাশাপাশি কলকারখানার শ্রমিকরাও আন্দোলনমুখী হয়েছিল। কলকারখানায় অল্প মজুরি, উদয়াস্ত পরিশ্রম, অস্বাস্থ্যকর বস্তিজীবনের যন্ত্রণা শ্রমিকদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তারা মালিকশ্রেণির পাশাপাশি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহে শামিল হয়েছিল।

- রাজনৈতিক পটভূমি – তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি 1917 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

- অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাশিয়া ছিল বহু জাতির কয়েদখানা। এখানে স্লাভ, ইউক্রেন, পোল, জর্জীয়, আর্মেনীয়, মোঙ্গল, উজবেক, তাজিক, কাজাখ প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী বাস করত। জার এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অগ্রাহ্য করে রুশীকরণ শুরু করেন। ফলে এইসব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে জার-বিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠে।

- রোমানভ বংশের জার দ্বিতীয় নিকোলাস তাঁর রানি আলেকজান্দ্রার প্রভাবাধীন ছিলেন। আবার রানি আলেকজান্দ্রা সাইবেরিয়ার এক সাধু রাসপুটিনের শিষ্যা ছিলেন। রাসপুটিনের হস্তক্ষেপ ও প্রভাবে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

- রুশ-জাপান যুদ্ধে (1934-1935 খ্রিস্টাব্দ) রাশিয়ার পরাজয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক বিপর্যয় জার শাসনের মর্যাদাকে হ্রাস করেছিল।

- ইতিমধ্যে বলশেভিক দল বিভিন্ন শাখা সংগঠন গড়ে তুলেছিল। লেনিন তাঁর বিখ্যাত ‘এপ্রিল থিসিস’ এবং শান্তি, রুটি, জমি-র কথা ঘোষণা করেন। ফলে জনগণ জারবিরোধী হয়ে ওঠেন ও বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

উপসংহার –

অতএব, উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কোনো একটি উপাদান নয় বরং একাধিক উপাদান 1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের পটভূমি তৈরি করেছিল।

1917 খ্রিস্টাব্দে রুশ বা বলশেভিক বিপ্লবের কারণগুলি কী ছিল?

ভূমিকা –

আধুনিক বিশ্বের একটি যুগান্তকারী ঘটনা হল 1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব (Russian Revolution)। রুশ বিপ্লবের ফলে শুধু রাশিয়াতেই নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর মনে এক নবচেতনার সঞ্চার হয়েছিল। এই রুশ বিপ্লবের পিছনে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল।

রুশ বিপ্লবের কারণ –

- স্বৈরাচারী জারতন্ত্র – রাশিয়ার সম্রাটকে জার বলা হত। জার ছিলেন দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী ও স্বৈরাচারী শাসক। জাররা সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে দেশ শাসন করতেন। তাঁদের অত্যাচারী শাসনে সাধারণ মানুষের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। এই অসহনীয় জীবন থেকে মুক্তির আশায় মানুষ বিপ্লবে শামিল হয়।

- কৃষকদের অসন্তোষ – কৃষকদের অসন্তোষ রুশ বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। রাশিয়ায় কৃষকদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাসপ্রথার উচ্ছেদ (1861 খ্রিস্টাব্দ) করলেও কৃষকরা জমির মালিকানা না পাওয়ায় তাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটেনি। দারিদ্র্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকদের অবস্থার অবনতি হয় ও জোতদার শ্রেণির (কুলাক) প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষক অসন্তোষ রাশিয়ায় জারতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল করেছিল।

- শ্রমিকদের অসন্তোষ – রাশিয়ার শিল্পায়নের ফলে শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভব ঘটে এবং শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ফলত, ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো রাশিয়াতেও অবাধে শ্রমিক শোষণ চলতে থাকে। কম মজুরিতে দীর্ঘ সময় কাজ, অনাহার-অর্ধাহার, বস্তিজীবনের দুরবস্থা, শোষণ-অত্যাচার শ্রমিকদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এ ছাড়া তাদের কাজের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। ফলে তারা উপলব্ধি করে যে, জারতন্ত্রের পতন না ঘটলে এই অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটবে না।

- দার্শনিকদের প্রভাব – রুশ বিপ্লবে দার্শনিকদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। গোর্কি (Gorky), টলস্টয় (Tolstoy), তুর্গেনেভ (Turgenev), গোগোল (Gogol), পুসকিন (Pushkin), বাকুনিন (Bakunin) প্রমুখ সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ স্বৈরাচারী জার শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এ ছাড়া দার্শনিক কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদ রাশিয়ার জনগণকে প্রভাবিত করেছিল। নির্যাতিত শ্রমিকশ্রেণি স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

- বলশেভিক দলের প্রভাব – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে রাশিয়ার জনগণের উপর করভার বৃদ্ধি পায়। ফলে রাশিয়ার কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। সেইসময় বলশেভিক দল কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। লেনিন ও বলশেভিক দলের যোগ্য নেতৃত্ব সর্বস্তরের অসন্তোষকে সংগঠিত করে বিপ্লবে পরিণত করেছিল।

- সংখ্যালঘু জাতিগুলির অসন্তোষ – স্বৈরাচারী জারতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘু জাতিগুলির অধিকার খর্ব করায় রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘু জাতিগুলি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এর ফলে সাম্রাজ্যের বন্ধন শিথিল হয়ে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

- সেনাবাহিনীর বিক্ষোভ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানের ফলে শ্রমিক ও কৃষকদের সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা ও উন্নত সমরাস্ত্র ছাড়াই এই সকল রুশ সৈনিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করা হত। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের মৃত্যু সামরিক বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকদের বিক্ষোভের সঙ্গে সেনাবাহিনী বিক্ষোভ যুক্ত হয়ে বিপ্লবকে অনিবার্য ও ত্বরান্বিত করে।

- 1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব – 1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব ব্যর্থ হলেও তা রুশ জনগণের মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এই বিপ্লব 1917 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত করেছিল। বিপ্লবী নেতা ট্রটস্কি বলেছেন, ‘1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব ছিল 1917 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের মহড়া।’

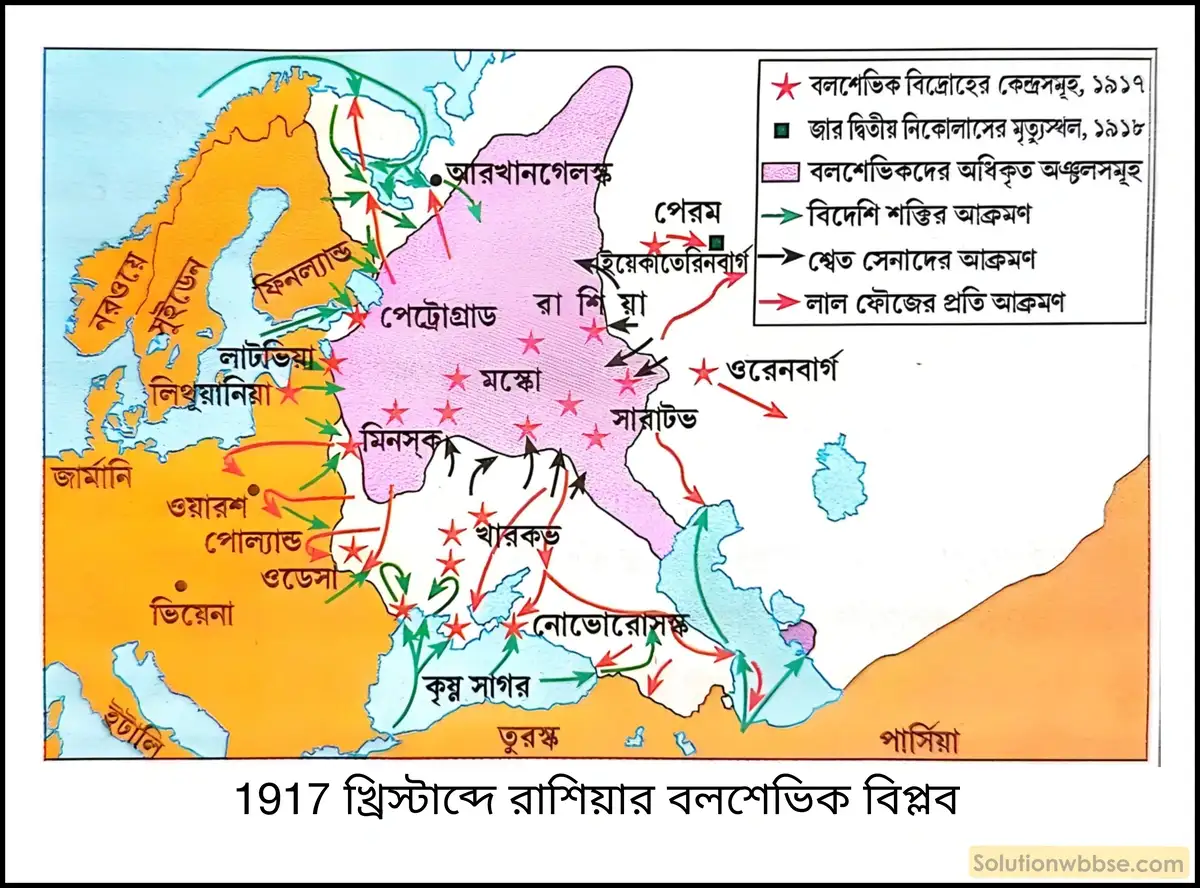

- প্রত্যক্ষ কারণ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের অভাবও প্রকট হয়ে ওঠে। এই অসন্তোষ থেকে কৃষক, শ্রমিক, সামরিক বাহিনী ও সাধারণ মানুষ মিলিত হয়ে লেনিনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং 1917 খ্রিস্টাব্দে জারতন্ত্রের অবসান ঘটে ও বিপ্লব সফল হয়।

মূল্যায়ন –

এইভাবে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা 1917 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাশিয়ার শাসনক্ষমতা দখল করে। রাশিয়া বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন লেনিন।

সময়সারণির মাধ্যমে 1917 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের রুশ বিপ্লব (November Revolution, নভেম্বর বিপ্লব বা বলশেভিক বিপ্লব) -এর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্ণয় করো।

ভূমিকা –

1917 খ্রিস্টাব্দের মার্চ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান ঘটালেও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 1917 খ্রিস্টাব্দের ‘নভেম্বর বিপ্লব’ (November Revolution) বা ‘বলশেভিক বিপ্লব’ -এর ফলে 1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়।

1917 খ্রিস্টাব্দের 16 এপ্রিল – লেনিনের রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন –

রাশিয়ার উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে বলশেভিক দলের নেতা লেনিন সুইজারল্যান্ডের নির্বাসন থেকে রাশিয়ায় ফিরে আসেন।

এপ্রিল থিসিস (April Theses) –

এই সময় লেনিন তাঁর বলশেভিক দলের সমর্থকদের সামনে যে কর্মসূচি তুলে ধরেন, তা ‘এপ্রিল থিসিস’ (April Theses) বা ‘এপ্রিল মতবাদ’ নামে পরিচিত। তিনি বলেন, মার্চ বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন ঘটেছে বলশেভিকদের জন্য। তাই সরকার চালানোর অধিকার তাদেরই প্রাপ্য এবং এখনই তা করতে হবে। তিনি কৃষক, শ্রমিক ও সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধভাবে ‘সর্বহারার একনায়কতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতকে সমর্পণের কথা বলেন।

‘শান্তি, জমি ও রুটি’র স্লোগান –

বলশেভিক নেতা লেনিন ঘোষণা করেছিলেন, বলশেভিকরা ক্ষমতা পেলে সৈন্যরা শান্তি পাবে, কৃষকরা জমি পাবে ও শ্রমিকরা রুটি পাবে। তাদের ‘শান্তি, জমি ও রুটি’-র স্লোগান রাশিয়ার জনগণের মধ্যে বলশেভিকদের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল।

1917 খ্রিস্টাব্দের 16 জুন – নিখিল রুশ সোভিয়েত সম্মেলন –

16 জুন পেট্রোগ্রাড শহরে রাশিয়ার সকল সোভিয়েতগুলি প্রথম সম্মেলনে সমবেত হয়। এই সম্মেলনে লেনিন বলেন যে, একমাত্র বলশেভিক সরকারের মাধ্যমেই দেশের সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাঁর বক্তব্যে সৈনিক, কৃষক, শ্রমিক সকলেই প্রভাবিত হয়।

16 জুলাই ও শ্রমিক ধর্মঘট –

16 জুলাই পেট্রোগ্রাড শহরের রাস্তায় সৈনিক, কৃষক ও শ্রমিকরা সমবেত হয়ে সব ক্ষমতা সোভিয়েতগুলিকে দেওয়ার দাবি তোলে। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সেনাবাহিনী সমবেত জনতার সমাবেশে গুলি চালায়। দেশের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় আলেকজান্ডার কেরেনস্কি রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি বলশেভিকদের উপর দমনপীড়নের নীতি গ্রহণ করেন।

1917 খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর, কেরেনস্কি সরকারের ক্ষমতা হ্রাস –

রাশিয়ার উত্তাল অবস্থায় ‘মেনশেভিক’ দলের নেতা আলেকজান্ডার কেরেনস্কি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে বলশেভিকদের উপর দমনপীড়ন শুরু করেন। এই সময় সেনাপ্রধান কর্নিলভের (Kornilov) সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কেরেনস্কির বিরোধ বাধে। কর্নিলভ সেনাবাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করলে কেরেনস্কি বলশেভিকদের সাহায্য নিয়ে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন। এতে বলশেভিকদের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পায়।

1917 খ্রিস্টাব্দের 10 অক্টোবর, লেনিনের গোপন বৈঠক –

লেনিন 10 অক্টোবর পেট্রোগ্রাড শহরে এসে বলশেভিক দলের সদস্যদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিষয়ে পরিকল্পনা করেন।

বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল (1917 খ্রিস্টাব্দের 7 নভেম্বর) –

কেরেনস্কি সরকার দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। লেনিনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও জনমোহিনী বক্তৃতায় তাঁর অনুগামী সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে।

বলশেভিক দলের ‘রেড গার্ড’ (Red Guard) বা ‘লাল ফৌজ’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে উঠেছিল। লেনিনের নির্দেশে ট্রটস্কির নেতৃত্বে 25 হাজার লাল ফৌজ রাজধানী পেট্রোগ্রাডের সরকারি অফিস ও ভবন দখল করে। প্রধানমন্ত্রী কেরেনস্কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যান। বলশেভিকরা রাশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। 1917 খ্রিস্টাব্দের 7 নভেম্বর বলশেভিকরা রাশিয়ায় ক্ষমতা দখল করেছিল বলে একে ‘নভেম্বর বিপ্লব’ বলা হয়। নবগঠিত বলশেভিক সরকারের রাষ্ট্রপতি হন লেনিন এবং বিদেশমন্ত্রী হন ট্রটস্কি।

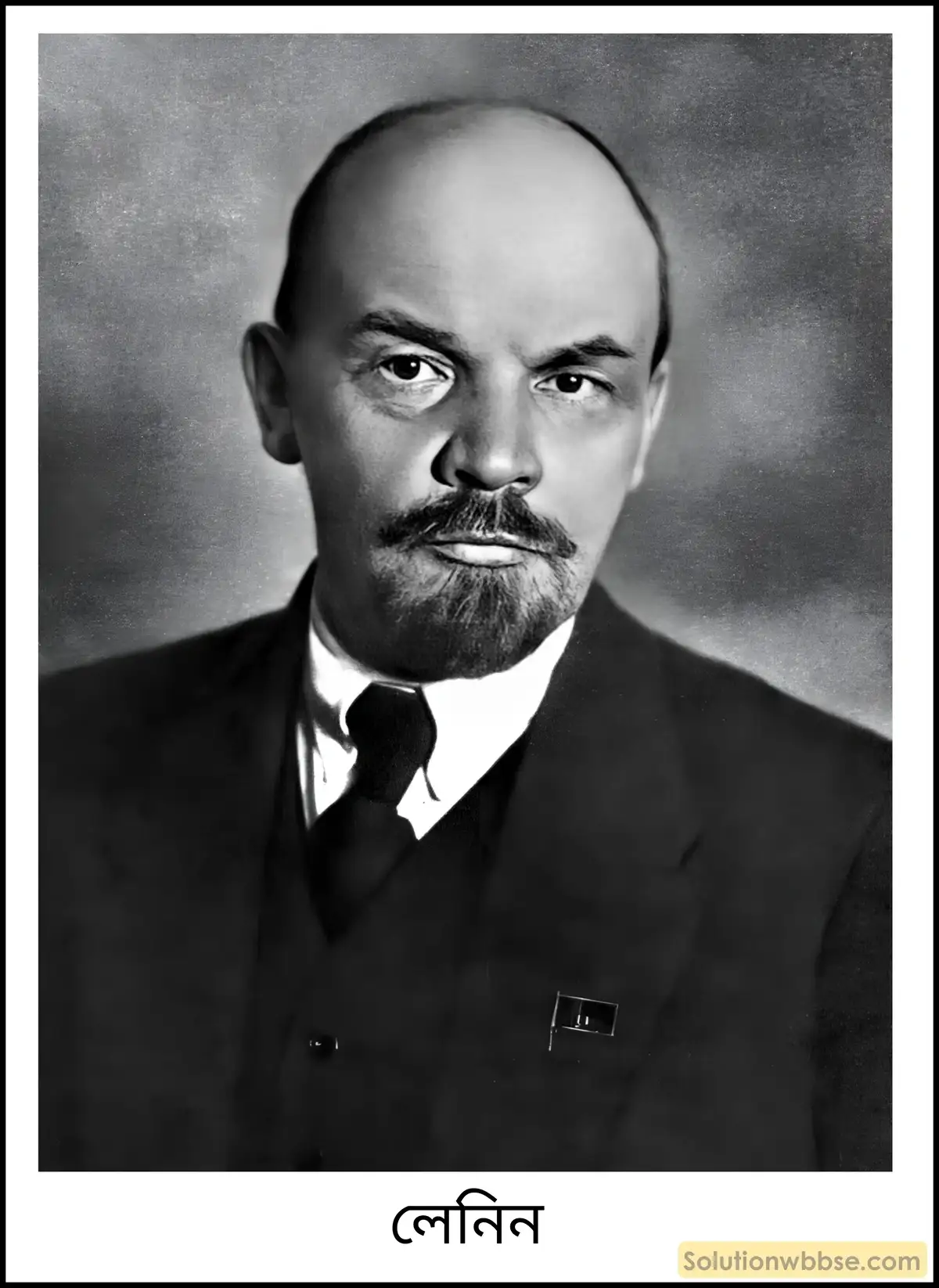

লেনিন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

ভূমিকা –

লেনিনের প্রকৃত নাম ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ (Vladimir Ilyich Ulyanov)। তাঁর ছদ্মনাম ছিল লেনিন। লেনিন নামেই তিনি বিশ্বের ইতিহাসে বিখ্যাত ও স্মরণীয় হয়ে আছেন। বলশেভিক বিপ্লবে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

লেনিনের জন্ম –

লেনিন 1870 খ্রিস্টাব্দের 22 এপ্রিল রাশিয়ার কাজান প্রদেশের ভলগা নদীর তীরে সিমবিরস্ক (Simbirsk) শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

লেনিনের পারিবারিক জীবন –

লেনিনের বাবা ল্যা নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভ শিক্ষাবিভাগে বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজ করতেন। লেনিনের মা মারিয়া আলেক্সান্ড্রভনা উলিয়ানভ স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন। লেনিনের বড়ো দাদা আলেকজান্ডার রাশিয়ার নারদনিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি রুশ জার তৃতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যার ষড়যন্ত্রে ধরা পড়েন এবং 1887 খ্রিস্টাব্দে 21 বছর বয়সে তাঁর ফাঁসি হয়। এই ঘটনায় 17 বছর বয়সী তরুণ লেনিন অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং স্বৈরাচারী জারতন্ত্রকে উচ্ছেদের সংকল্প গ্রহণ করেন। লেনিনের দিদি বিপ্লবী অ্যানা ইলিচনারা ছিলেন তাঁর সহযোদ্ধা।

লেনিনের ছাত্রজীবন –

লেনিন সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে 1887 খ্রিস্টাব্দে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনবিভাগে ভর্তি হন। এখানে তিনি মার্কসবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হন। এখানকার ছাত্রদের বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহিষ্কার করে। পরে 1891 খ্রিস্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

মার্কসবাদী নেতা হিসেবে লেনিনের উত্থান –

লেনিন 1893 খ্রিস্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গে কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন। 1895 খ্রিস্টাব্দে সেগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রতিষ্ঠা করেন ‘লিগ অফ স্ট্রাগল ফর দি ইমানসিপেশন অফ দি ওয়ার্কিং ক্লাস’ (League of Struggle for the Emancipation of the Working Class)। তিনি প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করে মার্কসবাদের আদর্শ সমগ্র রাশিয়ায় ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হন এবং মার্কসবাদের অবিসংবাদী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর কার্যকলাপের জন্য 1895 খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে তিনি গ্রেফতার হন এবং তিন বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। নির্বাসনদণ্ড শেষে লেনিন সুইজারল্যান্ডে চলে যান। সেখানে 1900 খ্রিস্টাব্দে ‘ইসক্রা’ (Iskra স্ফুলিঙ্গ) নামে একটি বিপ্লবী পত্রিকা প্রকাশ করেন।

1898 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় সোশ্যাল ‘ডেমোক্রেটিক পার্টি’ (Social Democratic Party) গঠিত হয়। 1903 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে এই দলের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। নীতিগত প্রশ্নে এই দল দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় –

- বলশেভিক (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ও

- মেনশেভিক (সংখ্যালঘিষ্ঠ)।

লেনিন ছিলেন বলশেভিক দলের প্রধান নেতা। 1917 খ্রিস্টাব্দে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল রাশিয়ার শাসনক্ষমতা দখল করে।

রুশ বিপ্লবের ভূমিকা –

মার্চ বিপ্লবের (16 মার্চ, 1917 খ্রিস্টাব্দ) মাধ্যমে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান হয় এবং প্রিন্স জর্জ লুভভের বুর্জোয়াপন্থী প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজনৈতিক পালাবদলের সুযোগে লেনিন সুইজারল্যান্ড থেকে রাশিয়া পৌঁছান। তিনি এপ্রিল থিসিস এবং শান্তি, জমি ও রুটির স্লোগানের মাধ্যমে সৈনিক, কৃষক ও শ্রমিকদের প্রভাবিত করেন। গঠিত হয় সোভিয়েত। তাঁর সহযোগী ট্রটস্কি লাল ফৌজ গঠন করেন। ফলে একটি বিকল্প সমান্তরাল প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এরপর (7 নভেম্বর, 1917 খ্রিস্টাব্দ) পেট্রোগ্রাড ও অন্যান্য শহরের সরকারি ভবন, কার্যালয় দখল করে লেনিন রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করেন।

মূল্যায়ন –

এইভাবে অদম্য ইচ্ছাশক্তি, দুর্জয় সাহস ও সংকল্প, অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও সাংগঠনিক প্রতিভার সাহায্যে লেনিন মার্কসীয় আদর্শের ভিত্তিতে বলশেভিক বিপ্লব ঘটিয়ে রাশিয়াকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করো।

বিশ্বের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা হল 1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব। এই রুশ বিপ্লবের প্রধান বিপ্লবী ও পরিকল্পক ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ, যিনি লেনিন নামে সুপরিচিত। তিনি জনগণকে ‘শান্তি, জমি ও রুটি’ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাশিয়ায় সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রথম জীবন –

1870 খ্রিস্টাব্দে ভলগা নদীর তীরবর্তী সিমবিরস্ক শহরে লেনিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিদর্শক ও মা ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা এবং ভাইবোনেরা সকলেই বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী। লেনিন ছাত্রাবস্থাতেই কার্ল মার্কসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি সেন্ট পিটারসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রাথমিক কার্যাবলি –

রাশিয়ায় সেই সময় জারশাসিত রাজতন্ত্র ছিল। লেনিন বিশ্বাস করতেন যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই একমাত্র রাশিয়ার মুক্তিলাভ সম্ভব। শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য 1895 খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রেফতার হন এবং তাঁর নির্বাসনদণ্ড হয়। দণ্ডশেষে তিনি সুইজারল্যান্ড থেকে ‘ইসক্রা’ (Iskra, স্ফুলিঙ্গ) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে তাঁর আদর্শ প্রচার করেন।

বলশেভিক দল প্রতিষ্ঠা –

1905 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় বিপ্লব শুরু হলে লেনিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি রাশিয়ায় বলশেভিক দল প্রতিষ্ঠা করেন ও এই দলের নেতৃত্ব দেন। তিনি দলের আদর্শ প্রচারের জন্য ‘প্রাভদা’ (Pravda, সত্য) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

জারশাসনের অবসান –

1917 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় পেট্রোগ্রাড শহরে শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে। বিপ্লব পরিচালনার জন্য সর্বত্র ‘সোভিয়েত’ (সমিতি) গঠিত হয়। রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং প্রিন্স জর্জ লুভভ (Prince George Lvov) -এর নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে লেনিনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকলেও এই সরকারে মার্কসবাদী প্রতিনিধি ছিল।

বলশেভিক বিপ্লব –

প্রিন্স জর্জ লুভভ -এর সরকারের পতন ঘটিয়ে মেনশেভিক দলের নেতা কেরেনস্কি রাশিয়ার শাসনভার গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় লেনিন দেশে ফিরে (1917 খ্রিস্টাব্দের 16 এপ্রিল) তাঁর বিখ্যাত এপ্রিল থিসিস প্রকাশ করেন। লেনিন -এর সহযোগী ট্রটস্কি র নেতৃত্বে পরিচালিত লাল ফৌজ পেট্রোগ্রাড শহরে অভ্যুত্থান ঘটায়। ফলে কেরেনস্কি সরকারের পতন ঘটে (1917 খ্রিস্টাব্দ, 7 নভেম্বর) এবং লেনিন -এর ‘সোভিয়েত সরকার’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে এটি বলশেভিক বিপ্লব নামে পরিচিত। রাশিয়ায় বিশ্বের প্রথম সর্বহারার একনায়কতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

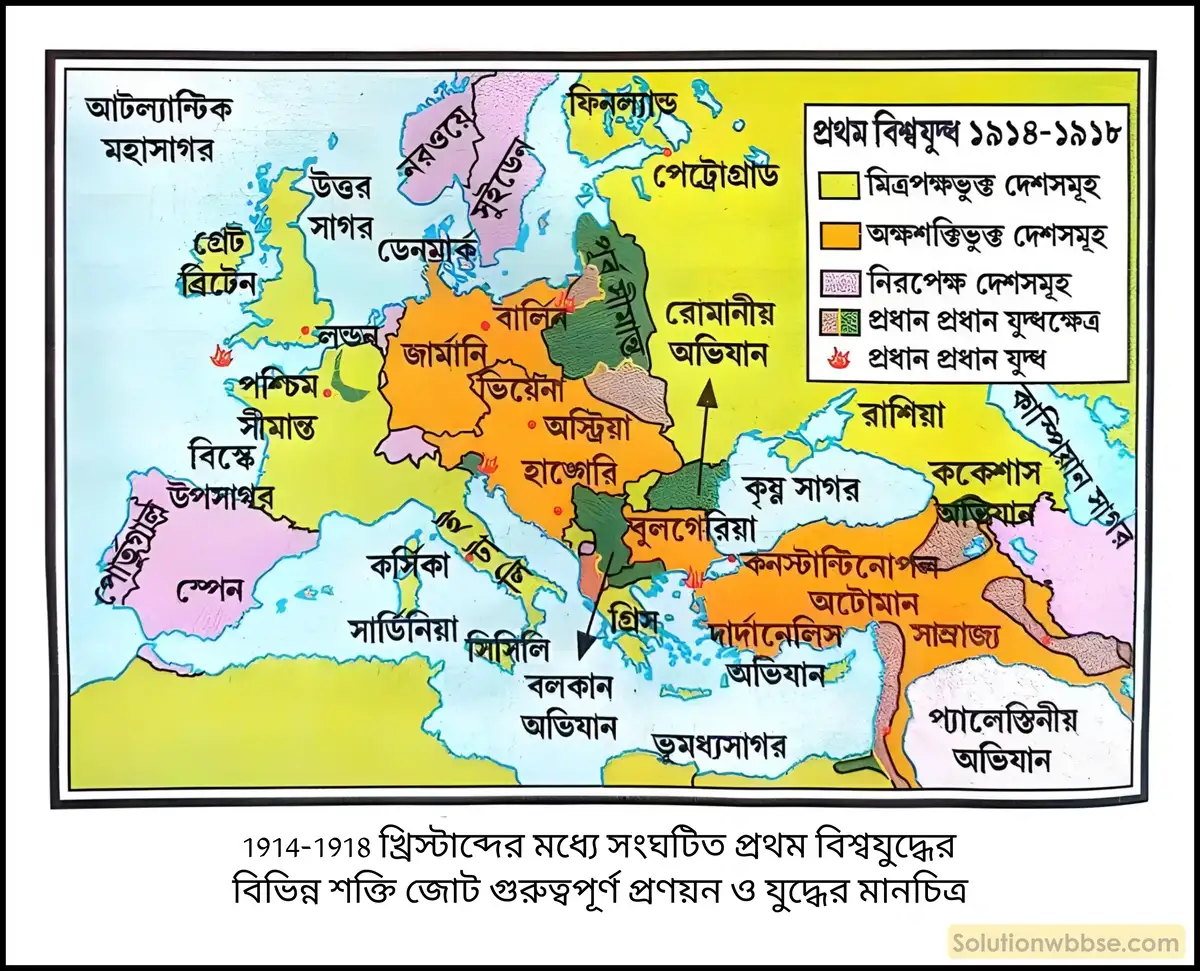

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জোটবিন্যাস ও সূচনা কীভাবে হয়?

ভূমিকা –

শিল্পবিপ্লব, উপনিবেশবাদ, এবং সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বকে কয়েকটি শক্তিধর দেশের দখলিস্বত্বে পরিণত করেছিল। এই দেশগুলি নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য শক্তিজোট গড়ে তোলে এবং তাদের পারস্পরিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

সারায়েভো হত্যাকাণ্ড –

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 1914 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1918 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 4 বছর ধরে চলেছিল। 1914 খ্রিস্টাব্দের 28 জুন শ্লাভ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ‘ব্ল্যাক হ্যান্ড’ (Black Hand) -এর সদস্য ন্যাভরিলো প্রিন্সেপ অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফার্দিনান্দ (Archduke Ferdinand) ও তাঁর পত্নী সোফিয়াকে (Sophie) বসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভোতে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে দায়ী করে এবং চরমপত্র পাঠিয়ে 48 ঘণ্টার মধ্যে তার কতকগুলি শর্তপূরণের দাবি জানায়। সার্বিয়া চরমপত্রের দাবি মানতে অস্বীকার করলে 28 28 জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড আক্রমণ করে।

শক্তিজোটের অংশগ্রহণ –

- 30 জুলাই রাশিয়ার যোগদান – অস্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করলে রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষে সৈন্যবাহিনী পাঠায়।

- 31 জুলাই জার্মানির যোগদান – 31 জুলাই জার্মানি তার মিত্র দেশ অস্ট্রিয়ার পক্ষে সেনা সমাবেশ করে। জার্মানি 1 আগস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং 3 আগস্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

- 4 আগস্ট ব্রিটেনের যোগদান – জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণ করার জন্য বেলজিয়ামের উপর দিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে যায়। বেলজিয়ামের উপর দিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে যাওয়ায় বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গের অভিযোগে ব্রিটেন 4 আগস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।

যুদ্ধ পূর্ববর্তী জোট –

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তিজোট গড়ে উঠেছিল। এর একদিকে ছিল –

- 1882 খ্রিস্টাব্দে গঠিত ট্রিপল অ্যালায়েন্স (Triple Alliance), যা জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালিকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল এবং অপরদিকে ছিল –

- 1907 খ্রিস্টাব্দে গঠিত ট্রিপল আঁতাত (Triple Entente), যা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়াকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

বিশ্বযুদ্ধকালীন জোটবিন্যাস –

- ট্রিপল আঁতাত (Triple Entente) বা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার পক্ষে আরও প্রায় 20টি রাষ্ট্র যোগ দেয়। এরা মিত্রপক্ষ (Allied Power) নামে পরিচিত হয়।

- অপরদিকে ট্রিপল অ্যালায়েন্স (Triple Alliance) -এর অন্তর্ভুক্ত জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার পক্ষে তুরস্ক, বুলগেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র যোগদান করে। এরা ট্রিপল অ্যালায়েন্স বা কেন্দ্রীয় শক্তি (Central Power) নামে পরিচিত হয়।

- ইটালির অবস্থান – যুদ্ধ শুরুর আগে পর্যন্ত ইটালি ছিল অস্ট্রিয়া ও জার্মানির পক্ষে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রথমদিকে ইটালি নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু পরে ইটালি তার নিরপেক্ষতা ভেঙে আঁতাতপক্ষে যোগদান করে।

- আমেরিকার অবস্থান – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে আমেরিকা নিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু জার্মানি সাবমেরিনের সাহায্যে আমেরিকার বাণিজ্যতরি পুরিন নষ্ট করলে এবং আমেরিকার অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিলে আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগ দেয়।

- তুরস্কের অবস্থান – প্রথমে তুরস্ক নিরপেক্ষ ছিল। তুরস্ক দুটি যুদ্ধজাহাজ কেনার জন্য ইংল্যান্ডকে অগ্রিম অর্থ দেয়। কিন্তু ইংল্যান্ড জাহাজ না দিলে তুরস্ক ক্ষুব্ধ হয়। তখন জার্মানি জাহাজ বিক্রি করে। ফলে তুরস্ক জার্মানির মিত্রে পরিণত হয়।

মন্তব্য –

পরস্পরবিরোধী শক্তিজোট গঠন ইউরোপকে বারুদের স্তূপে পরিণত করেছিল। বিভিন্ন ঘটনার ফলে দুই শিবিরেই উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সারায়েভো হত্যাকাণ্ডের সূত্রে এই দুই শক্তিজোট যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

ভূমিকা –

মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (1914-1918 খ্রিস্টাব্দ) ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া যুদ্ধগুলির মধ্যে এই যুদ্ধ ছিল অভিনব। ব্যাপকতা, মারণাস্ত্র, ক্ষয়ক্ষতির হিসাব আগের সবকিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

সামগ্রিক যুদ্ধ –

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ একটি সামগ্রিক যুদ্ধ ছিল। জল-স্থল-আকাশে এই যুদ্ধ বিস্তৃত হয়। প্রত্যেক মহাদেশে, প্রত্যেকটি জাতির মধ্যে এই যুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল। ডুবোজাহাজ, ট্যাংক, মেশিনগান, বিষাক্ত গ্যাস, যুদ্ধবিমান ইত্যাদির ব্যবহার পূর্ববর্তী সমস্ত যুদ্ধের থেকে এই যুদ্ধের ভয়াবহতা বৃদ্ধি করেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতি –

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলে পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে। মূলত পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানির এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধ চলে।

- পূর্ব রণাঙ্গনে টোটেনবার্গের (Tannenberg) যুদ্ধে জার্মান সেনাবাহিনী রাশিয়াকে বিধ্বস্ত করে। জার্মান সেনাবাহিনী ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া দখল করে নেয়।

- পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর কাছে মার্নে ও সোমের যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হয়। তবু জার্মান সেনাপতি হিন্ডেনবার্গ (Hindenburg) বেলজিয়ামের কিছু অংশ দখল করে নেয়।

- তুরস্ক মধ্যপ্রাচ্যে কুতল আমারার যুদ্ধে ইংরেজবাহিনীকে পরাজিত ও সেনাপতি টাউনসেন্ডকে বন্দি করে। মধ্য এশিয়ার রণাঙ্গনে তুর্কিবাহিনী রুশবাহিনীকে পরাজিত করে বহু স্থান দখল করে।

জার্মান ও রাশিয়ার সন্ধি (ব্রেস্ট-লিটভস্কের 1918 খ্রিস্টাব্দ, Treaty of Brest-Litovsk) –

1917 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত সরকার যুদ্ধবিরোধী ছিল বলে জার্মানির সঙ্গে ব্রেস্ট-লিটভস্কের সন্ধি (1918 খ্রিস্টাব্দ) স্বাক্ষর করে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়।

- ফ্রান্স – রাশিয়াকে পরাজিত ও সন্ধিবদ্ধ করার পর জার্মানবাহিনী ফ্রান্সের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং প্যারিসের 40 মাইলের মধ্যে পৌঁছোয়। ফলে ফ্রান্সের পতন আসন্ন হয়ে ওঠে।

- আমেরিকা – আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল। ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও যুদ্ধের আগুন তার গায়েও লাগে। আমেরিকার বাণিজ্যজাহাজ ‘লুসিটানিয়া’ -কে জার্মান ইউ-বোট ডুবিয়ে দিলে আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। ফলে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয় এবং জার্মানি ও তার মিত্ররা পরাজিত হতে থাকে।

- তুরস্ক – আমেরিকার যোগদানের পর মিত্রপক্ষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ড তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে এবং কূটনীতি অনুসরণ করে আরব অঞ্চলের বিদ্রোহে ইন্ধন জোগায়। ফলে তুরস্কের পরাজয় ঘটে।

- জার্মানির পরাজয় – যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আমেরিকার আক্রমণ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ কারখানায় ধর্মঘট, শ্রমিক বিক্ষোভ জার্মানিতে এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম অগত্যা দেশত্যাগ করেন। অস্থায়ী ভাইমার প্রজাতন্ত্র আত্মসমর্পণ করে (11 নভেম্বর, 1918 খ্রিস্টাব্দ)। এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে।

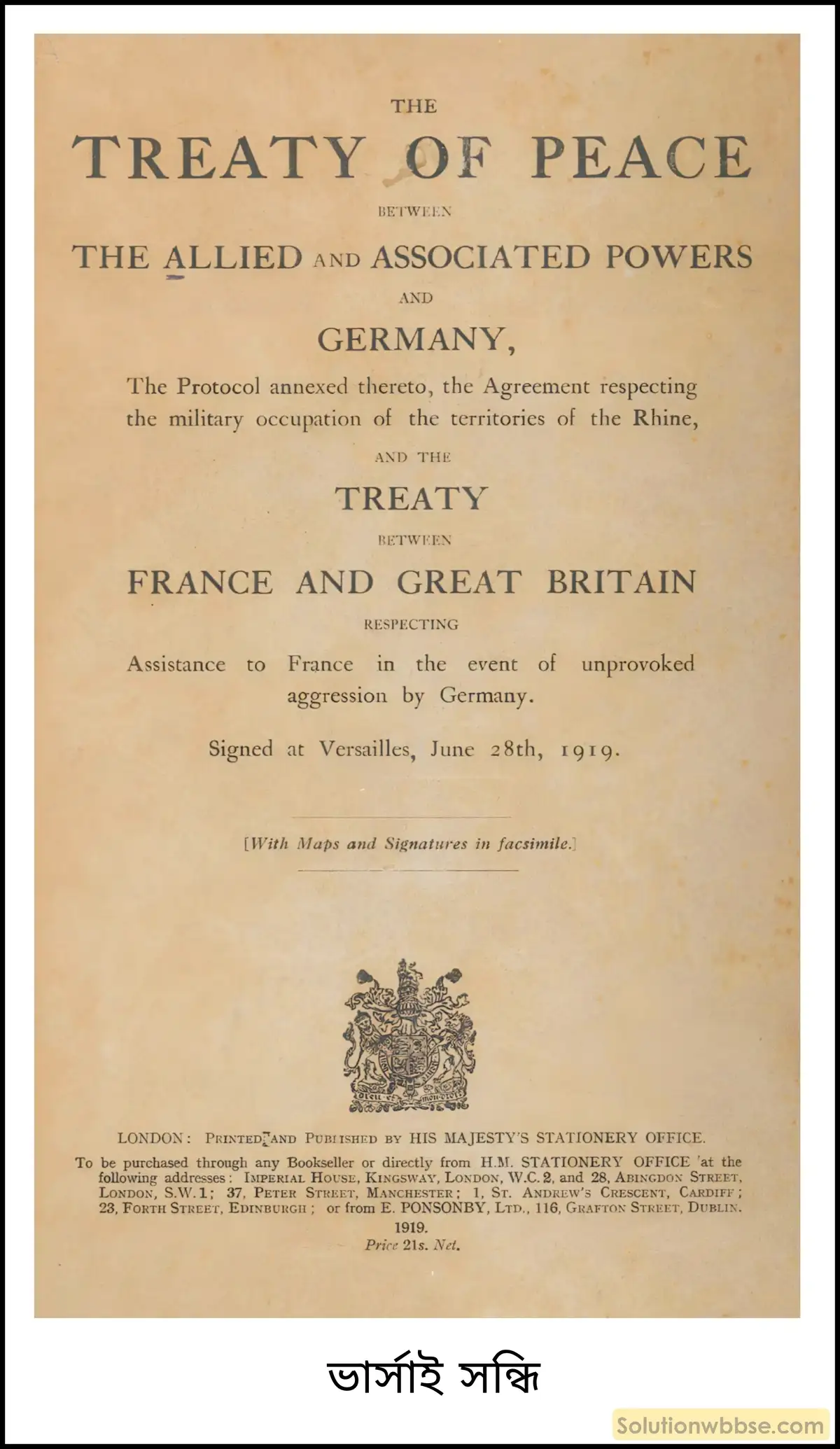

ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Versailles) -র শর্তগুলি লেখো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর 1919 খ্রিস্টাব্দের 28 জুন মিত্রশক্তি ও তার সহযোগীদের সঙ্গে জার্মানির ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আসলে বিজয়ী মিত্রপক্ষ জার্মানিকে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেছিল। সেই অর্থে ভার্সাই চুক্তি ছিল পরাজিত জার্মানির উপর আরোপিত চুক্তি (Dictated peace) I

বিশালাকার এই চুক্তিপত্রকে চারভাগে ভাগ করা যায় –

- ভৌগোলিক শর্তাবলি,

- সামরিক শর্তাবলি,

- অর্থনৈতিক শর্তাবলি এবং

- রাজনৈতিক শর্তাবলি।

ভৌগোলিক শর্ত –

ভার্সাই সন্ধির ভৌগোলিক শর্তানুযায়ী স্থির হয় যে, জার্মানি ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন এবং বেলজিয়ামকে ইউপেন, ম্যালমেডি এবং মরেসনেট প্রদান করবে। স্লেজউইগ অঞ্চলকে দু-ভাগে ভাগ করা হয় – উত্তর স্লেজউইগ ডেনমার্ককে এবং দক্ষিণ স্লেজউইগ জার্মানিকে প্রদান করা হয়। জার্মানিকেও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। জার্মানির আপার সাইলেসিয়ার একটি অংশ চেকোশ্লোভাকিয়াকে এবং পূর্ব সীমান্তের পোজেন এবং পশ্চিম প্রাশিয়া অঞ্চল পোল্যান্ডকে প্রদান করা হয়। জার্মানির ডানজিগকে ‘উন্মুক্ত শহর’ (Free City) বলে ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া জার্মানির দূরপ্রাচ্যের উপনিবেশগুলি জাপানকে দেওয়া হয়। এইভাবে ভার্সাই চুক্তির ফলে জার্মানি তার মোট ভূখণ্ডের 1/8 অংশ হারায়।

সামরিক শর্ত –

জার্মানির সামরিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং ভবিষ্যতে তার উত্থানের সম্ভাবনাকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তার উপর বেশ কিছু কঠোর সামরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপিত হয়। যেমন –

- জার্মানির জল, স্থল ও বিমানবাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হয়।

- জার্মানির সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে এক লক্ষ করা হয়। এই বাহিনীর কাজ কেবলমাত্র জার্মানির সীমানা রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়।

- জার্মানির যুদ্ধজাহাজগুলি ইংল্যান্ডকে প্রদান করা হয়।

- রাইন নদীর পশ্চিম তীরস্থ ত্রিশ মাইল ব্যাপী এলাকায় জার্মান সামরিক ঘাঁটি ও দুর্গগুলি ভেঙে ফেলা হয়।

- জার্মান সেনাপতিদের বরখাস্ত করা হয়।

- জার্মানিতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষাদান নিষিদ্ধ করা হয় ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক শর্ত –

ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানির উপর বেশ কিছু অর্থনৈতিক শর্ত আরোপ করা হয়। যেমন –

- যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে জার্মানির উপর 660 কোটি পাউন্ড অর্থের বোঝা চাপানো হয়।

- জার্মানির অধিকাংশ বাণিজ্য বন্দর ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে প্রদান করা হয়।

- জার্মানির কয়লাসমৃদ্ধ সার অঞ্চলটি ফ্রান্সের তথা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়।

- ফ্রান্স, ইটালি, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ প্রভৃতি রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলকভাবে লোহা, কাঠ, রবার ইত্যাদি জোগান দেওয়ার দায়িত্ব জার্মানিকে দেওয়া হয়।

- মিত্রপক্ষকে তার চাহিদামতো রেলইঞ্জিন ও মোটরগাড়ি সরবরাহ করতে জার্মানি বাধ্য থাকবে – এ কথা বলা হয়।

- জার্মানির বাজারে মিত্রপক্ষের পণ্য বিক্রিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

- জার্মানির কয়েকটি জলপথ বিশেষ করে রাইন নদীটিকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

- অন্যান্য দেশে জার্মানির বিশেষ বাণিজ্যিক অধিকারের বিলোপ করা হয়।

রাজনৈতিক শর্ত –

- ভার্সাই সন্ধিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানিকে দায়ী করা হয়।

- যুদ্ধাপরাধী হিসেবে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মকে অভিযুক্ত করে তাঁর বিচারের ব্যবস্থা করা হয়।

- বিচারের জন্য কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম ও তাঁর অনুগত কয়েকজন রাজকর্মচারীকে মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়।

- বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন (League of Nations বা জাতিসংঘ) প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।

- পোল্যান্ড, বেলজিয়াম, যুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে জার্মানির উপর ভার্সাই সন্ধি আরোপের মাধ্যমে বিজয়ীপক্ষ জার্মানিকে দুর্বল করার মধ্য দিয়ে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করেছিল।

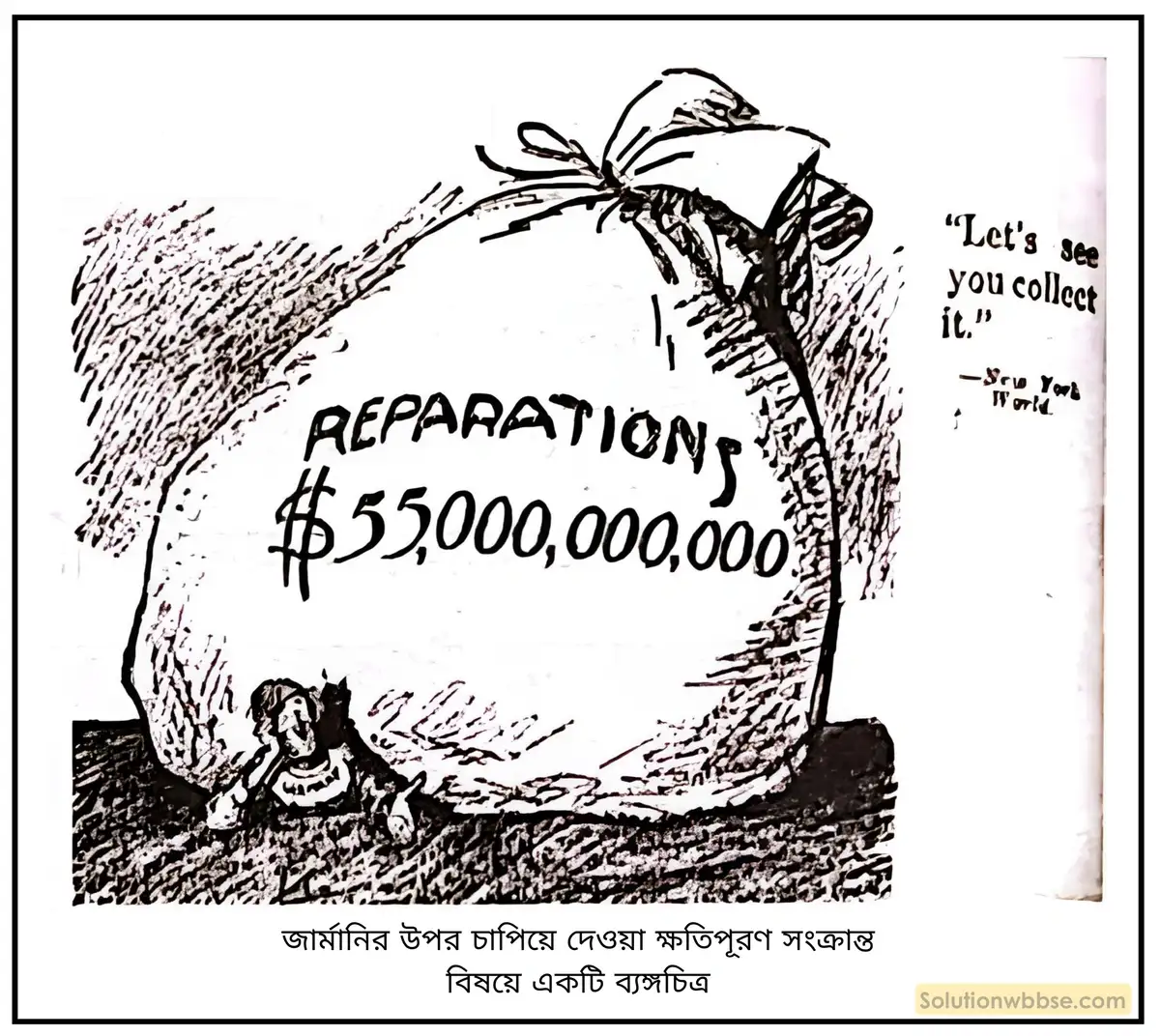

উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলির ভূমিকা কী ছিল?

1919 খ্রিস্টাব্দের 28 জুন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী মিত্রপক্ষ এবং পরাজিত জার্মানির মধ্যে ভার্সাই -এর রাজপ্রাসাদে ‘ভার্সাই সন্ধি’ স্বাক্ষরিত হয়। ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরকালে জার্মান প্রতিনিধিদের মতামত প্রকাশের কোনো সুযোগ না দিয়ে ভয় দেখিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করা হয়েছিল। এই কারণে ভার্সাই সন্ধিকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া সন্ধি বা ‘জবরদস্তিমূলক সন্ধি’ (Dictated Peace) বলা হয়। তা ছাড়া এই সন্ধির অধিকাংশ শর্তই ছিল জার্মান জাতির পক্ষে অমর্যাদাকর। তাই জার্মানদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলির বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়।

উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচারে ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলির ভূমিকা –

- জার্মানিকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে রচিত – ভার্সাই সন্ধির 440টি ধারার অধিকাংশেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে চিরতরে পঙ্গু করে রাখা।

- জার্মানির এলাকা কেড়ে নেওয়ায় জার্মানদের অসন্তোষ – জার্মানিকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করে তার উপর বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চাপিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া জার্মানির খনি ও শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল ও জার্মানির উপনিবেশগুলিও কেড়ে নেওয়া হয়। ফলে জার্মানরা অসন্তুষ্ট হয়।

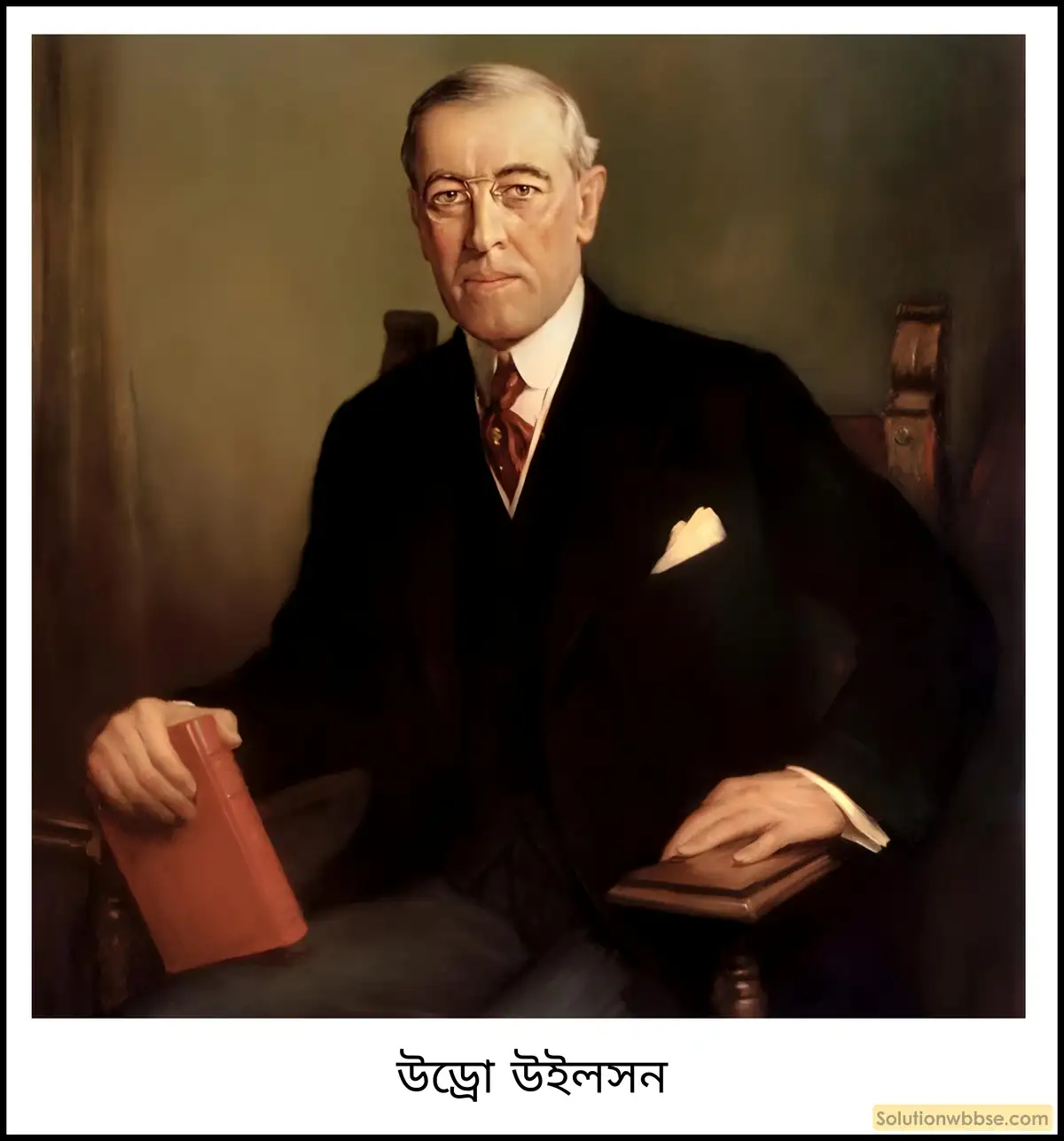

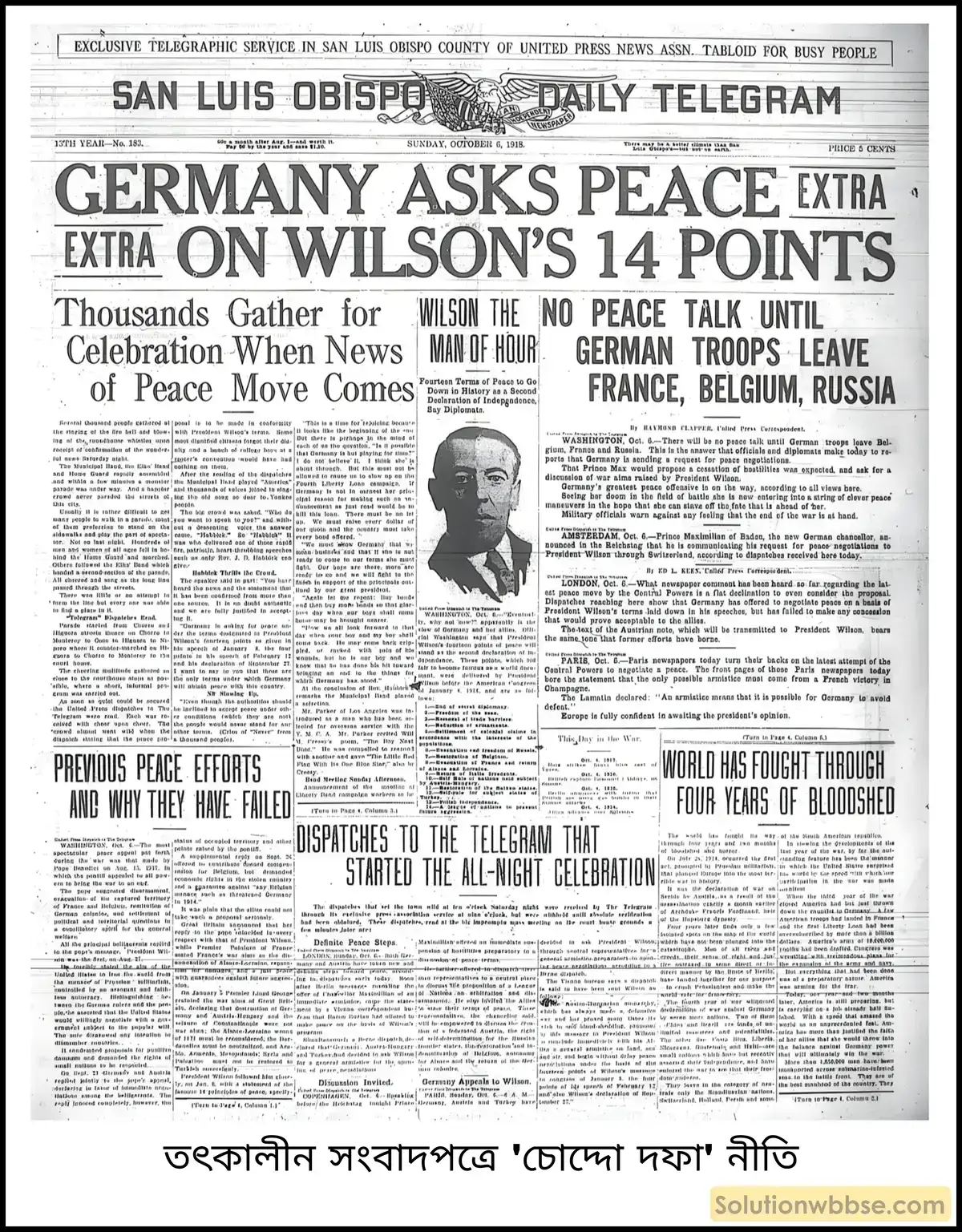

- জার্মানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লঙ্ঘন – বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) তাঁর ‘চোদ্দো দফা শর্তে’ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বললেও জার্মানদের ক্ষেত্রে তা মানা হয়নি। অনেক জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলকে জার্মানি থেকে বিচ্ছিন্ন করে পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ফলে বহু জার্মান পিতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য দেশে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। এই অবিচারের ফলে জার্মান জাতি উগ্র জাতীয়তাবাদের পথে অগ্রসর হয়।

- জার্মানির সামরিক শক্তি হ্রাস করা – মিত্রশক্তি জার্মানির সেনাবাহিনী হ্রাস করে মাত্র 1 লক্ষ করে যা ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বেলজিয়ামের চেয়েও কম।

- নাৎসি দলের প্রচার – জার্মানিতে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের শাসনকালে নাৎসি নেতা হিটলার ব্যাপক উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচার চালিয়ে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, জার্মানরা হল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি। খাঁটি আর্য জাতির বংশধর এই জার্মানরা ভার্সাই সন্ধির অবিচার মেনে নেবে না।

- হেরেনভক তত্ত্ব – হিটলার উগ্র জাতীয়তাবাদী হেরেনভক তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এই তত্ত্ব অনুসারে, যে-কোনো শ্রেষ্ঠ জাতি অন্যান্য বর্ণসংকর জাতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অধিকারী। এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে হিটলার ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সুবিশাল জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন।

মূল্যায়ন –

এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জার্মানিতে উগ্র জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে যার নেপথ্যে কাজ করেছিল ভার্সাই সন্ধি। জার্মানির মিত্ররাষ্ট্র ইতালি এবং জাপানেও ক্রমশ এই ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছিল।

উড্রো উইলসনের (Woodrow Wilson) ‘চোদ্দো দফা নীতি’ (Fourteen Points) -র প্রেক্ষাপট কী ছিল? ‘চোদ্দো দফা নীতি’ বর্ণনা করো।

উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 28তম রাষ্ট্রপতি। তিনি 1918 খ্রিস্টাব্দের 8 জানুয়ারি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁর বিখ্যাত ‘চোদ্দো দফা নীতি’ (Fourteen Points) ঘোষণা করেন।

উড্রো উইলসনের ‘চোদ্দ দফা নীতি’র উদ্দেশ্য –

উড্রো উইলসনের ‘চোদ্দ দফা নীতি’র প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল নিম্নলিখিত কারণে –

- যুদ্ধের বিশ্বব্যাপী প্রসার – বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপ অতিক্রম করে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, আটল্যান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল। ফলে যুদ্ধের নৃশংসতা ও ব্যাপকতা বিশ্বজনীন মাত্রা নেয়। এই প্রেক্ষিতেই আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্ব নিরাপত্তা ও শান্তির দাবি জোরদার হয়ে ওঠে।

- যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান – জার্মানির অবরোধ নীতি ও ডুবোজাহাজ ব্যবহারের ব্যাপকতার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেছিল। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন মানবাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষার আদর্শসহ বিশ্বনিরাপত্তা বিধানের আদর্শও ঘোষণা করেছিলেন (2 এপ্রিল, 1917 খ্রিস্টাব্দ)।

উড্রো উইলসনের চোদ্দো দফা নীতি –

উড্রো উইলসন কর্তৃক ঘোষিত ‘চোদ্দো দফা নীতি’র শর্তগুলি হল: –

- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গোপন চুক্তি ত্যাগ করে প্রকাশ্য আলোচনার মাধ্যমে শান্তিচুক্তি প্রণয়ন করতে হবে।

- প্রত্যেক দেশের সমুদ্রের উপকূল অংশ ছাড়া বাকি অংশ যুদ্ধ বা শান্তির সময় সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে হবে।

- প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রয়োজন ছাড়া বাকি অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করতে হবে।

- কোনো দেশের ঔপনিবেশিক অধিকার পুনর্বিবেচনার সময় ওই দেশের জনগণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করতে হবে।

- রাশিয়া থেকে বিদেশি সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে এবং রাশিয়াকে তার অধিকৃত অঞ্চল ফিরিয়ে দিতে হবে।

- বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হবে।

- আলসাস ও লোরেন প্রদেশ দুটি ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

- জাতীয়তার ভিত্তিতে ইটালির সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।

- অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

- রোমানিয়া, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো প্রভৃতি বলকান দেশগুলির পুনর্গঠন করতে হবে।

- তুর্কি সাম্রাজ্যভুক্ত অ-তুর্কি জাতিগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

- স্বাধীন পোল্যান্ড রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।

- বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করতে হবে।

মূল্যায়ন –

বিখ্যাত ‘চোদ্দো দফা নীতি’র সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের নাম জড়িত থাকলেও তিনি এই নীতির উদ্ভাবক ছিলেন না। ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল স্মাট ও লর্ড ফিলিমোর এই নীতির উদ্ভাবক ছিলেন। উইলসন তা গ্রহণ করে ব্যাপক মাত্রায় প্রচার করেন।

এই নীতি পরাভূত জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে। এই নীতির ভিত্তিতে পোল্যান্ড পুনর্গঠিত হয় এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সৃষ্টি হয়। আঞ্চলিক পুনর্গঠন করা হয়। কিন্তু তা প্রয়োগ করা হয়েছিল পরাজিত জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের উপর। বিজয়ী শক্তিবর্গ নিজেদের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেনি। বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হলেও তার মধ্যে ভার্সাই সন্ধির কিছু ধারা সংযোজিত হয়। এইজন্য আমেরিকা জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে।

1929 খ্রিস্টাব্দের অর্থনৈতিক মহামন্দার প্রধান কারণগুলি লেখো।

1920 খ্রিস্টাব্দে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপীয় দেশগুলিতে এমন কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হয় যার পরিণামস্বরূপ দেখা দেয় 1929 খ্রিস্টাব্দের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা। এই আর্থিক মন্দার পিছনে বহুবিধ কারণ ছিল।

অর্থনৈতিক মহামন্দার কারণসমূহ –

- মার্কিন ঋণের পরিণাম – ডয়েজ পরিকল্পনানুসারে (Dawes Plan) 1924 খ্রিস্টাব্দ থেকে মার্কিন শিল্পপতিরা জার্মানিকে ঋণ দিতে শুরু করে। জার্মানি সেই অর্থ দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে থাকে। ফলে ইউরোপীয় অর্থনীতির স্থিতিশীলতা একান্তভাবে মার্কিন পুঁজির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সচ্ছলতার সময় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বেড়েছিল। মার্কিন জনগণ মোটরগাড়ি, রেডিও, ফ্রিজ প্রভৃতির ব্যাপক ব্যবহার শুরু করে। এইজন্য তাদের মধ্যে ঋণ করার প্রবণতা বেড়ে যায়। এই ঋণের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের চেয়েও বেশি।

- সঞ্চয় প্রবণতা – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সচ্ছলতা সে দেশের মানুষের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি করেছিল। এদের অনেকেই আবার অধিক লাভের আশায় শেয়ার বাজারে অর্থলগ্নি করেছিল। পরিস্থিতি অনুকূল থাকায় বিভিন্ন কোম্পানি বিপুল মুনাফার লভ্যাংশ আমানতকারীদের দেয়। কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ হলে লভ্যাংশ দেওয়া বন্ধ করে।

- কৃষি সংকট – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কৃষিজ পণ্যের চাহিদা থাকায় কৃষকেরা প্রচুর ঋণ নিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু যুদ্ধের শেষে কৃষিজ পণ্যের দাম অস্বাভাবিক হারে হ্রাস পায়। এর ফলে কৃষকেরা চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়।

- মার্কিন বাণিজ্যে সংকোচন – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মার্কিন ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্তীকালে ইউরোপীয় দেশগুলি নিজেরাই শিল্পসামগ্রী ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করতে থাকে। ফলে ইউরোপে মার্কিন পণ্যের রপ্তানি ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়।

- উৎপাদন বৃদ্ধি – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আমেরিকায় শিল্প উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। উৎপাদিত এই বিপুল পরিমাণ পণ্য শুধু নিজের দেশে বিক্রি করা সম্ভব ছিল না। ফলে প্রচুর শিল্পসামগ্রী উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ে এবং শিল্পপতিরা উৎপাদনের হার কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

- স্বর্ণ সংকট – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধ চলাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোনার বিনিময়ে ইউরোপীয় দেশগুলিকে অর্থ ঋণ দিত। এমনকি সোনার বিনিময়েই ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করত। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণভাণ্ডারের দেশে পরিণত হয়। কিন্তু যুদ্ধশেষে বিভিন্ন দেশ নিজেদের সোনাসহ মূল্যবান ধাতু সংরক্ষণের জন্য শুল্কপ্রাচীর তুলে দিয়ে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ করে দিলে আমেরিকার অর্থনীতিতে মহামন্দা দেখা দেয়।

- শেয়ার বাজারে ধস – 1920 -এর দশকে আমেরিকাবাসীরা শেয়ার বাজারের কাল্পনিক সমৃদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শেয়ার বাজারে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। প্রথমদিকে শেয়ারের দাম বাড়লেও অচিরেই শেয়ারের দাম কমতে থাকে। এর ফলে আমেরিকার অর্থনীতিতেও মন্দা নেমে আসে।

- পুঁজিবাদের দুর্বলতা – পুঁজিপতি অর্থনীতির দেশ আমেরিকার অর্থনীতি নির্ভর করত বৃহৎ পুঁজিপতিদের অংশগ্রহণের উপর। এরাই আমেরিকার শিল্পজগতের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে ছিলেন। এখানে ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের ভূমিকা ছিল নগণ্য। এর ফলে আমেরিকান অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

অর্থাৎ বলা যায়, কোনো একটি নির্দিষ্ট কারণে নয়, বরং একাধিক কারণের সম্মিলিত ফলশ্রুতিতেই 1929 খ্রিস্টাব্দে অর্থনৈতিক মহামন্দা দেখা দেয়। আমেরিকায় চরম সংকটের সৃষ্টি হয়। এই মন্দা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির উপর বহুমুখী প্রভাব ফেলে।

1929 খ্রিস্টাব্দের মহামন্দা ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কী প্রভাব ফেলেছিল?

অথবা, 1929 খ্রিস্টাব্দের মহামন্দার ফলাফল লেখো।

1929 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মহামন্দা দেখা দিয়েছিল, তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই সংকট শুধু আমেরিকাকে নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

অর্থনৈতিক মহামন্দার প্রভাব –

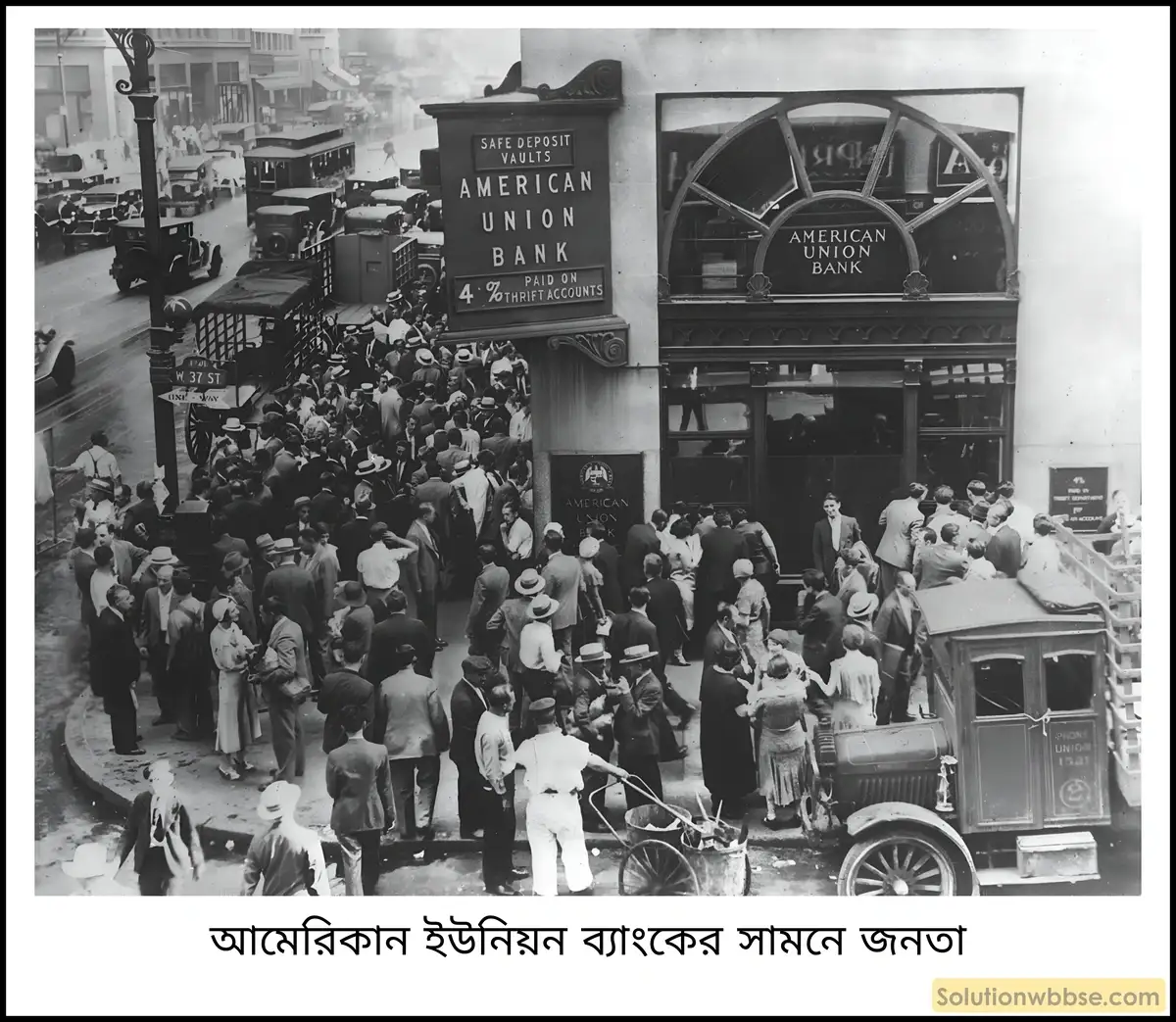

- শেয়ারে বিনিয়োগকারীদের বিপর্যয় – আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ শেয়ার ক্রেতা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শেয়ার কিনেছিল। কিন্তু শেয়ার বাজারে ধস নামায় তারা বাধ্য হয়ে কম দামে শেয়ার বিক্রি করে। এভাবে তারা ব্যাপক আর্থিক লোকসানের শিকার হয়ে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়।

- ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিপর্যয় – শেয়ার বাজারের তেজিভাবের সুযোগ নিয়ে বহু ব্যাংক বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারে টাকা বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু আমেরিকায় মহামন্দা দেখা দিলে 1929 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1932 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় 570টি ব্যাংক ফেল করে এবং আরও 3500টি ব্যাংক তাদের কাজকর্ম স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। কারণ ব্যাংকগুলি যেসব ঋণ দিয়েছিল সেগুলি তারা ফেরত পায়নি।

- আমানতকারীদের বিপর্যয় – ব্যাংকিং ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় বহু আমানতকারী ব্যাংক থেকে তাদের টাকা তুলে নেওয়ার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু একসঙ্গে এত বেশি আমানতকারী টাকা তুলে নিতে চাওয়ায় ব্যাংকগুলি আমানতকারীদের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ফলে সাধারণ মানুষের অনেকেই নিজেদের সঞ্চিত টাকার লাভে বঞ্চিত হয় এবং তাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। নিজেদের টাকা ফেরত না পেয়ে বহু আমানতকারী সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

- শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির বিপর্যয় – মহামন্দার ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর ফলে বিভিন্ন শিল্প উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত শিল্পমালিক ও শ্রমিকগণ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি কলকারখানার উৎপাদিত পণ্য অবিক্রিত থাকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এর ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যায় ও শুরু হয় শ্রমিক ছাঁটাই।

- কৃষকদের বিপর্যয় – মহামন্দার দরুন কৃষিপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। এর ফলে বহু কৃষক যারা ঋণ নিয়ে কৃষি উৎপাদন করেছিল তারা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন। ফলে ব্যাংকগুলি কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিখামারগুলি কেড়ে নেয় এবং কৃষকরা নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

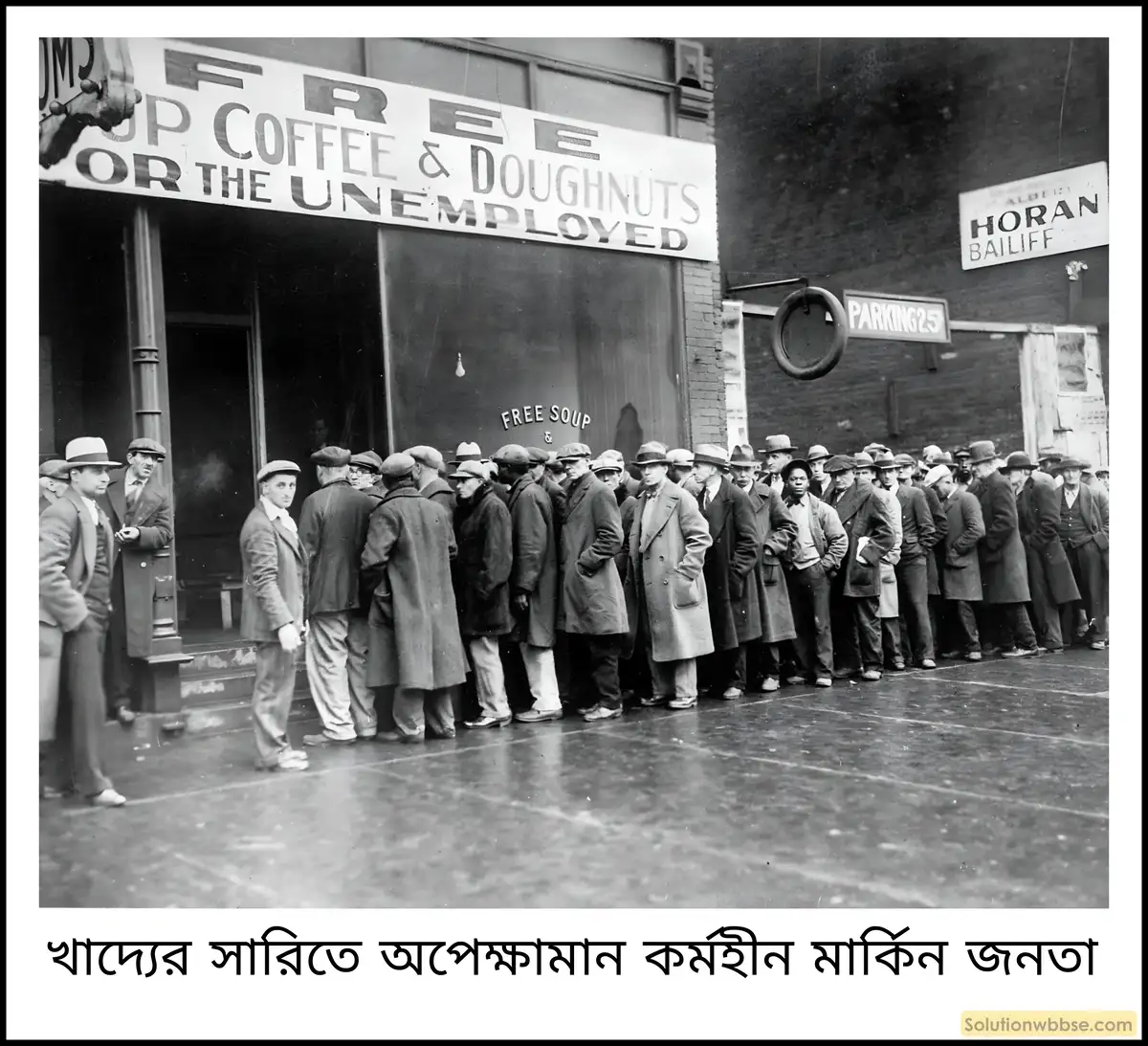

- বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি – আর্থিক সংকটের ফলে শিল্পপণ্য বিক্রি ভীষ্মভাবে কমে গেলে বহু মালিক তাদের কারখানা বন্ধ করে দিতে অথবা উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হন। ফলে কারখানায় ব্যাপকভাবে শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয় এবং বহু মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। 1929 খ্রিস্টাব্দে মহামন্দার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা তীব্রহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, 1929 খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা ছিল 10 লক্ষ, কিন্তু 1933 খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় দেড় কোটিতে।

- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের ক্ষতি – বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও ব্যবসায়ীগণ শেয়ার বাজারে মূলধন বিনিয়োগ করে মহামন্দার দরুন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শেয়ার বাজারে লোকসানের দরুন প্রচুর সংখ্যক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। মার্কিন বাণিজ্যের এই বিপর্যয় বিশ্ববাণিজ্যে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে।

- হুভার স্থগিতকরণ – 1931 খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন দেশে মহামন্দা তীব্র আকার ধারণ করে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি হুভার ঘোষণা করেন (1933 খ্রিস্টাব্দ, 20 জুন) যে, বিদেশি রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক আমেরিকাকে ঋণ পরিশোধের বিষয়টি এক বছর স্থগিত থাকবে। এই ঘোষণা ‘হুভার স্থগিতকরণ’ নামে পরিচিত। এর ফলে 1933 খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে হুভারের ‘রিপাবলিকান দল’ ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং ডেমোক্রেটিক দলের ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

- রাজনৈতিক প্রভাব – অর্থনৈতিক মহামন্দার ফলে বিভিন্ন দেশে একনায়কতন্ত্রের উত্থানের পথ সহজ হলে বিশ্বের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা 1933 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনে সমবেত হন।

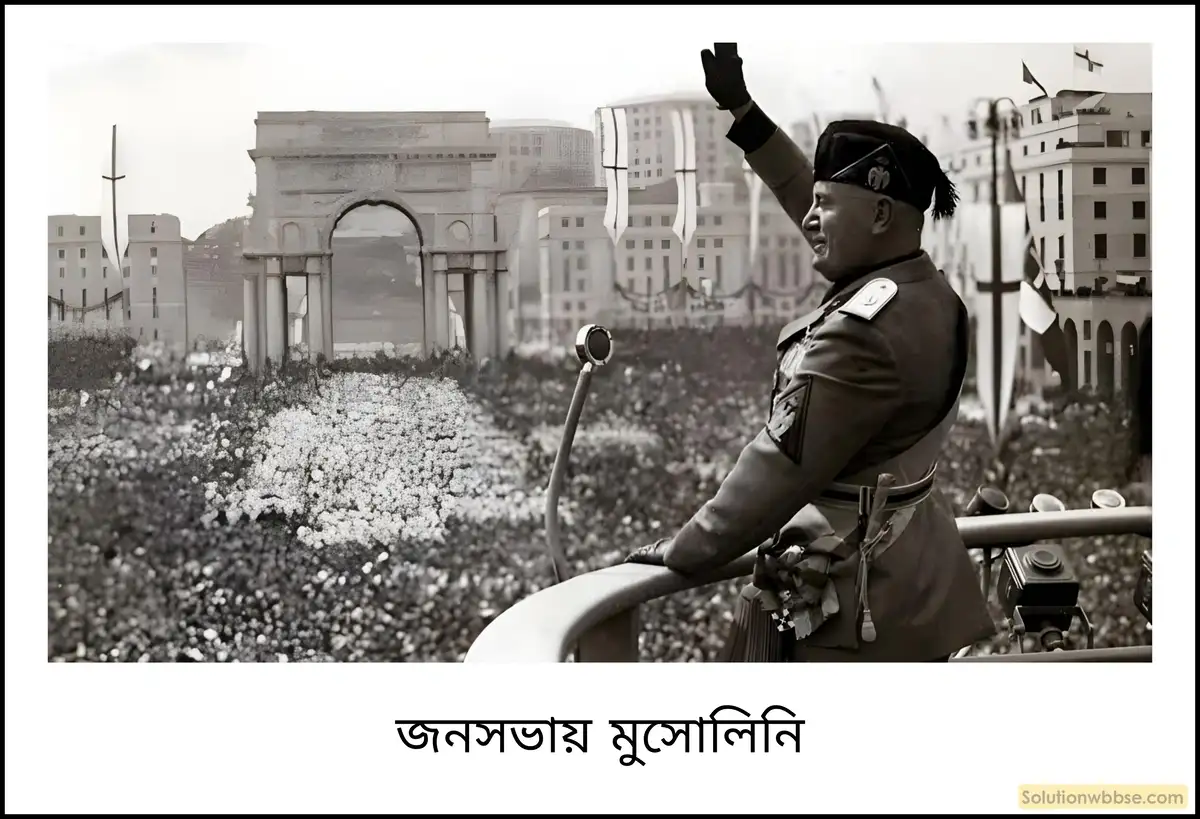

ইতালিতে বেনিটো মুসোলিনির (Benito Mussolini) উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করো।

বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ইতালি –

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী ইতালির জাতীয় জীবনেও সার্বিক বিপর্যয় নেমে আসে। অর্থনৈতিক দুর্দশা বৃদ্ধি, কৃষিব্যবস্থায় ভাঙন, দেশে চরম খাদ্যাভাব ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনী ভেঙে গেলে বেকার সমস্যা তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার বলশেভিক ভাবধারা ইতালিতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বেকার যুবক ও শ্রমিকরা সমাজতন্ত্রী দলে যোগদান করে। শ্রমিকরা তাদের কাজের সময়সীমা হ্রাস ও মজুরি বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন শুরু করে। দেশে দাঙ্গাহাঙ্গামা, লুঠতরাজ ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। ইতালি সমাজবিরোধী ও ফাটকাবাজদের দখলে চলে যায়। দেশের এই অরাজক পরিস্থিতিতে 1919-1922 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ছয়টি মন্ত্রীসভার পতন হলেও ইতালির সমস্যা সমাধান তাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা প্রকটিত হয় এবং জনগণ সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ইতালির এই সংকটজনক পরিস্থিতিতেই বেনিটো মুসোলিনির (Benito Mussolini) আবির্ভাব হয়।

মুসোলিনির প্রথম জীবন –

মুসোলিনি 1883 খ্রিস্টাব্দের 29 জুলাই ইতালির রোমানার পেদ্যপ্পিও গ্রামে এক দরিদ্র কর্মকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার প্রভাবে মুসোলিনি প্রথম জীবনে সমাজতন্ত্রী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি স্কুলশিক্ষক হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু ইতালিতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা চালু হলে তিনি সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যান। সেখানে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লে সুইজারল্যান্ড সরকার তাঁকে বহিষ্কার করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান –

ইতালিতে প্রত্যাবর্তন করে মুসোলিনি 1902 খ্রিস্টাব্দে ‘আভান্তি’ (Avanti, প্রগতি) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে তাঁর সমাজতন্ত্রী মতাদর্শ প্রচার করেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালির যোগদান সমর্থন করায় সমাজতন্ত্রী দল থেকে বহিষ্কৃত হন। তিনি নিজেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেছিলেন এবং যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন।

ফ্যাসিস্ট দল গঠন –

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালির যুদ্ধফেরত কর্মচ্যুত সৈনিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে মুসোলিনি 1919 খ্রিস্টাব্দের 23 মার্চ মিলান শহরে 118 জন কর্মচ্যুত সৈনিক এবং তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ‘ফ্যাসিস্ট দল’ (Fascist Party) গঠন করেন। মুসোলিনি তাঁর দলের অনুগামীদের নিয়ে একটি সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীও গঠন করেছিলেন। তাঁর দলের সদস্যরা কালো পোশাক পরত বলে, তাদের ‘কালো কোর্তা’ বা ‘ব্ল্যাক শার্টস্’ (Black Shirts) বাহিনী বলা হত।

জনসমর্থন লাভ –

বামপন্থী অরাজকতা, সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার হাত থেকে ইতালিকে উদ্ধার করে প্রাচীন রোমের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা মুসোলিনি প্রচার করেন। প্রচার ও সংগঠনের প্রসারের ফলে ‘ফ্যাসিস্ট’ দলের শক্তি ও জনপ্রিয়তা বহুগুণে বেড়ে যায়। সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলীয় কর্মীরা বিরোধীদের দমন করে। 1921 খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে ফ্যাসিস্টরা বিপুল সাফল্য লাভ করে।

মুসোলিনির ক্ষমতা দখল –

1922 খ্রিস্টাব্দে ফ্যাসিস্ট দলের সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় 30 লক্ষ। ওই বছরের নির্বাচনে মুসোলিনি 35টি আসন দখল করেছিলেন। ইতালির জিওলিত্তি সরকার 1922 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে পদত্যাগ করলে মুসোলিনি Black Shirts বাহিনীর 30 হাজার সদস্য নিয়ে রোম অভিযান করেন। মুসোলিনির শক্তি প্রদর্শনে ভীত হয়ে সম্রাট তৃতীয় ভিক্টর ইমান্যুয়েল (Victor Emmanuel III) মুসোলিনিকে ইতালির সরকার গঠন করতে আহ্বান জানান।

মুসোলিনি 1922 খ্রিস্টাব্দের 30 অক্টোবর প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন এবং 1926 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইতালির সর্বেসর্বা বা ‘ইল-ডুচে’ (Duce) হন।

জার্মানিতে হিটলারের (Hitlar) উত্থানের পটভূমি বা কারণ উল্লেখ করো।

ভূমিকা –

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জার্মানিতে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে এবং ফ্রেডরিখ ইবার্টের নেতৃত্বে সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান দল ক্ষমতা দখল করে। প্রতিষ্ঠিত হয় ভাইমার প্রজাতন্ত্র। কিন্তু জার্মানিতে তীব্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে অচিরেই ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে। এই সময় হিটলারের হাত ধরে নাৎসি দল জার্মানির ক্ষমতা দখল করে।

হিটলারের ক্ষমতা দখলের পটভূমি –

জার্মানিতে হিটলার ও নাৎসি দলের ক্ষমতা দখলের পশ্চাতে নিম্নলিখিত কারণগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

- ভার্সাই সন্ধির অপমান – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে মিত্রপক্ষ জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মানিকে 660 কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিতে ও সামরিক শক্তি হ্রাস করতে বাধ্য করা হয়, যা জার্মানির পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না বলে হিটলার ভার্সাই সন্ধি লঙ্ঘনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জার্মান জাতির সমর্থন লাভ করেছিলেন।

- জার্মানির প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ব্যর্থতা – 1918 খ্রিস্টাব্দের 9 নভেম্বর জার্মানির সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম সিংহাসন ত্যাগ করে হল্যান্ডে পালিয়ে যান। ফলে জার্মানিতে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই প্রজাতান্ত্রিক সরকারের (ভাইমার প্রজাতন্ত্র) ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর জার্মান জাতি মেনে নিতে পারেনি।

- অর্থনৈতিক সংকট – ভাইমার প্রজাতন্ত্রের আমলে জার্মানিতে আর্থিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। ভার্সাই সন্ধির বিপুল ক্ষতিপূরণের বোঝা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, খাদ্যাভাব প্রভৃতি জার্মান জনজীবনকে বিধ্বস্ত করে দেয়। এমনকি ত্রিশের দশকে বিশ্বব্যাপী মহামন্দাও জার্মানিকে প্রবলভাবে আঘাত করে। এই অবস্থায় হিটলার দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি ক্ষমতায় এলে বেকারদের চাকরি দেবেন এবং অর্থনীতিকে মজবুত করে গড়ে তুলবেন।

- জার্মানিবাসীর একনায়কতন্ত্রী শাসনের প্রতি আকর্ষণ – 1919 থেকে 1928 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জার্মানিতে প্রায় 15টি মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় আসে এবং প্রত্যেকটিই উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়। ফলে পরবর্তী আর্থিক ও পররাষ্ট্রনীতিগত সংকট মোকাবিলায় জার্মানিবাসীরা একনায়কতন্ত্রের উদ্ভবের প্রতিই আকৃষ্ট হয়। তা ছাড়া জার্মানিবাসীদের গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ আস্থাও ছিল না।

- কমিউনিস্ট বিরোধিতা – জার্মানিতে স্পার্টাকান বা কমিউনিস্টরা কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পকারখানাগুলিতে ধর্মঘট শুরু করে। এতে শিল্পপতিসহ সাধারণ জনগণ ভীত হয়। ফলে জার্মানিতে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে তারা নাৎসিদের সমর্থন করে।

- হিটলারের সুযোগ্য নেতৃত্ব – ভার্সাই সন্ধি লঙ্ঘন, বেকার সমস্যার সমাধান, হেরেনভক তত্ত্ব (Herrenvolk Theory) অনুসারে বিশ্বে জার্মানির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, ইহুদি বিতাড়ন প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি দিয়ে হিটলার হতাশাগ্রস্ত জার্মান জাতিকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। হিটলার স্টর্ম ট্রুপার্স (Strom troopers), এলিট গার্ডস্ (Elite Guards), গেস্টাপো (Gestapo) নামে বাহিনী গড়ে তোলেন। ফলে হিটলারের জনসমর্থন বেড়েছিল এবং নাৎসিবাদের উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

- নাৎসি দলের ক্ষমতালাভ – হিটলারের প্রচার ও জনমোহিনী বক্তৃতার মাধ্যমে 1932 খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে নাৎসি দল 608টি আসনের মধ্যে 230টি আসন লাভ করে ও বহুদলীয় সরকারে অংশগ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে নির্বাচনে নাৎসি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে জোট সরকারে যোগ দেয়। কিন্তু জার্মান সংসদের এক বিশেষ আইনবলে হিটলার আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করেন।

- প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গের (Hindenburg) দুর্বলতা ও মৃত্যু – প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গের দুর্বলতা হিটলারের উত্থানে সহায়ক হয়েছিল। হিন্ডেনবুর্গ প্রাক্তন চ্যান্সেলার পেপেনের পরামর্শে হিটলারকে চ্যান্সেলার পদগ্রহণে আহ্বান জানিয়েছিলেন। হিন্ডেনবুর্গের মৃত্যুর (আগস্ট, 1934 খ্রিস্টাব্দ) পর হিটলার চ্যান্সেলার ও প্রেসিডেন্টের সব ক্ষমতা করায়ত্ত করে জার্মানির সর্বময় কর্তা বা ‘ফ্যুয়েরার’ (Führer) হয়েছিলেন।

উপসংহার –

এইভাবে জার্মানিতে হিটলার ও নাৎসিবাদের উত্থান ঘটে। হিটলারের নাৎসি দল জার্মানিতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং হতাশাগ্রস্ত যুবসমাজ তাঁর অন্ধ সমর্থকে পরিণত হয়। তিনি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের দায়ে কারারুদ্ধ হন এবং কারাগারে বসে ‘মেইন কাম্ফ’ (আমার সংগ্রাম) রচনা করেন। কারামুক্ত হয়ে তিনি তাঁর প্রচার ও জনমোহিনী বক্তৃতার মাধ্যমে নাৎসি দলকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ (Spanish Civil War) -এর কারণ কী ছিল? এর গুরুত্ব বা ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করো।

স্পেনে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় 1936 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। এই গৃহযুদ্ধের একদিকে ছিল প্রজাতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য বামপন্থীদের মিলিত পপুলার ফ্রন্ট সরকার এবং অপরদিকে ছিল জেনারেল ফ্রাঙ্কোর (General Franco) নেতৃত্বে পরিচালিত দক্ষিণপন্থীরা। এই গৃহযুদ্ধ চলেছিল 1939 খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত। স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুধুমাত্র স্পেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি – এতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি জড়িয়ে পড়ায় এটি ফ্যাসিবাদী বনাম গণতান্ত্রিক আদর্শের সংঘাতে পরিণত হয়।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের কারণ –

- প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতি ক্ষোভ – স্পেনে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু শাসকশ্রেণির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করে। এই সরকার সাধারণ দেশবাসীর মঙ্গলার্থে যেসব উদ্যোগ নিয়েছিল তার ফলে সুবিধাভোগী বিত্তবান শ্রেণির ব্যক্তিরা এই সরকারের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

- বিভিন্ন দলের মতাদর্শগত বিরোধ – প্রজাতান্ত্রিক সরকারের মধ্যেও কোনো ঐক্য ছিল না। বিভিন্ন দলের মতাদর্শগত বিরোধ ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় স্পেনে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের অভাব দেখা দেয়।

- পপুলার ফ্রন্টের ভূমিকা – 1936 খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে বামপন্থী দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নেয় এবং ‘পপুলার ফ্রন্ট’ নামে মোর্চা গঠন করে। নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্ট জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। এই সরকার কতকগুলি কল্যাণকর সংস্কারকার্যে সচেষ্ট হলে বিত্তশালী সম্প্রদায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং ফ্যাসিস্টপন্থীদের সঙ্গে হাত মেলায়।

- সেনাবাহিনীর ক্ষোভ – পপুলার ফ্রন্ট সরকার আনুগত্যহীনতার অভিযোগে অনেক সামরিক কর্মচারীকে বদলি বা অবসর নিতে বাধ্য করে। জেনারেল ফ্রাঙ্কোকেও ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

- সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ – এই পরিস্থিতিতে সৈন্যবাহিনী হস্তক্ষেপ শুরু করে এবং 1936 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তারা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অন্যদিকে প্রজাতন্ত্রী সরকার ও বামপন্থীরা জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে বাধা দেয় এবং স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

- দ্বিধাবিভক্ত স্পেনবাসীর যোগদান – স্পেনের অধিবাসীগণ সরকার ও সরকারবিরোধী দুভাগে ভাগ হয়ে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তাই এই গৃহযুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ করে।

ইউরোপের ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ইটালি ও জার্মানি জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন ও সাহায্য করেছিল। অপরদিকে ফ্যাসিবাদবিরোধী রাশিয়া স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে মদত দিয়েছিল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের ফলাফল গুরুত্ব –

- জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জয় – তিন বছর যুদ্ধ চলার পর শেষ পর্যন্ত 1939 খ্রিস্টাব্দে জেনারেল ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করেন।

- স্পেনে ফ্যাসিবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা – জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জয়লাভের ফলে স্পেনেও ইটালি ও জার্মানির মতো ফ্যাসিবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

- গণতান্ত্রিক দেশগুলির কূটনৈতিক পরাজয় – স্পেনের গৃহযুদ্ধের ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স-সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক ও কূটনীতিক পরাজয় ঘটেছিল।

- জার্মানি ও ইটালির উপকার – জার্মানি ও ইটালি বিশেষত জার্মানি নানাভাবে উপকৃত হয়েছিল। এই গৃহযুদ্ধে অংশ নিয়ে হিটলার তাঁর বিমানবাহিনীর দক্ষতা ও বিভিন্ন মারণাস্ত্রের ক্ষমতা পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির যোগদানের ফলে অনেকে এটিকে ‘দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া’ (Stage Rehearsal of the Second World War) বলে অভিহিত করেছেন।

আজকে এই আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ইতিহাসের পঞ্চম অধ্যায়, “বিংশ শতকে ইউরোপ” এর কিছু “ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর পরীক্ষার জন্য বা আপনি যদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন, তাহলে আপনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। যদি আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে, টেলিগ্রামে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত আছি। এছাড়া, এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন