আজকের আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক (দশম শ্রেণীর) ইতিহাস বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়, “সংস্কার: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা” এর “বিষয়সংক্ষেপ” নিয়ে আলোচনা করব। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যায়টির কাঠামো ও প্রধান বিষয়াবলি বুঝতে সাহায্য করবে, যা আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সংক্ষিপ্ত বিবেচনা আপনাদের প্রস্তুতি আরও ভালো করতে সাহায্য করবে।

উনিশ শতকের বাংলা –

পলাশির যুদ্ধ (1757 খ্রিস্টাব্দ) থেকে বক্সারের যুদ্ধ (1764 খ্রিস্টাব্দ), ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ (1765 খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি ছিল বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে পালাবদলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (1176 বঙ্গাব্দ), নতুন শাসনকাঠামো গঠন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও চড়া ভূমিরাজস্ব আদায়, কৃষক বিদ্রোহ ইত্যাদি ঘটনা বাংলার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সংকুচিত হয়ে যায়। তাই আঠারো শতক অন্ধকার যুগ নামে পরিচিত ছিল।

এরপর উনিশ শতকে বাংলার সমাজজীবনে গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। এই সময় ইংরেজ শাসনকাঠামো দৃঢ় হয়। নতুন আইনবিধি চালু হয়। নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা ও ছাপাখানা গড়ে ওঠে। বেসরকারি (দেশীয় ও মিশনারি) ও সরকারি উদ্যোগে পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু হয়। মিশনারিরা খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে। চিকিৎসাবিদ্যা শেখানোর জন্য 1835 খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ গড়ে ওঠে। শিল্পকারখানা, রেল ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু হয়। ফলে নতুন আর্থিক ব্যবস্থার হাত ধরে সমাজে একটি মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে ওঠে। এই সময় নগরায়ণ শুরু হয়।

এই পরিমণ্ডলে বাঙালি মনীষার স্ফুরণ ঘটে। বাংলায় নবজাগরণের সূচনা হয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সাহিত্য প্রকাশিত হয়। এইসব পত্রপত্রিকায়, সাহিত্যে সমকালীন সমাজজীবনের প্রতিফলন ঘটে।

সাময়িকপত্র –

সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকাশিত বা বর্তমান ঘটনাবলি সংক্রান্ত লিখিত বিষয়।

সংবাদপত্র –

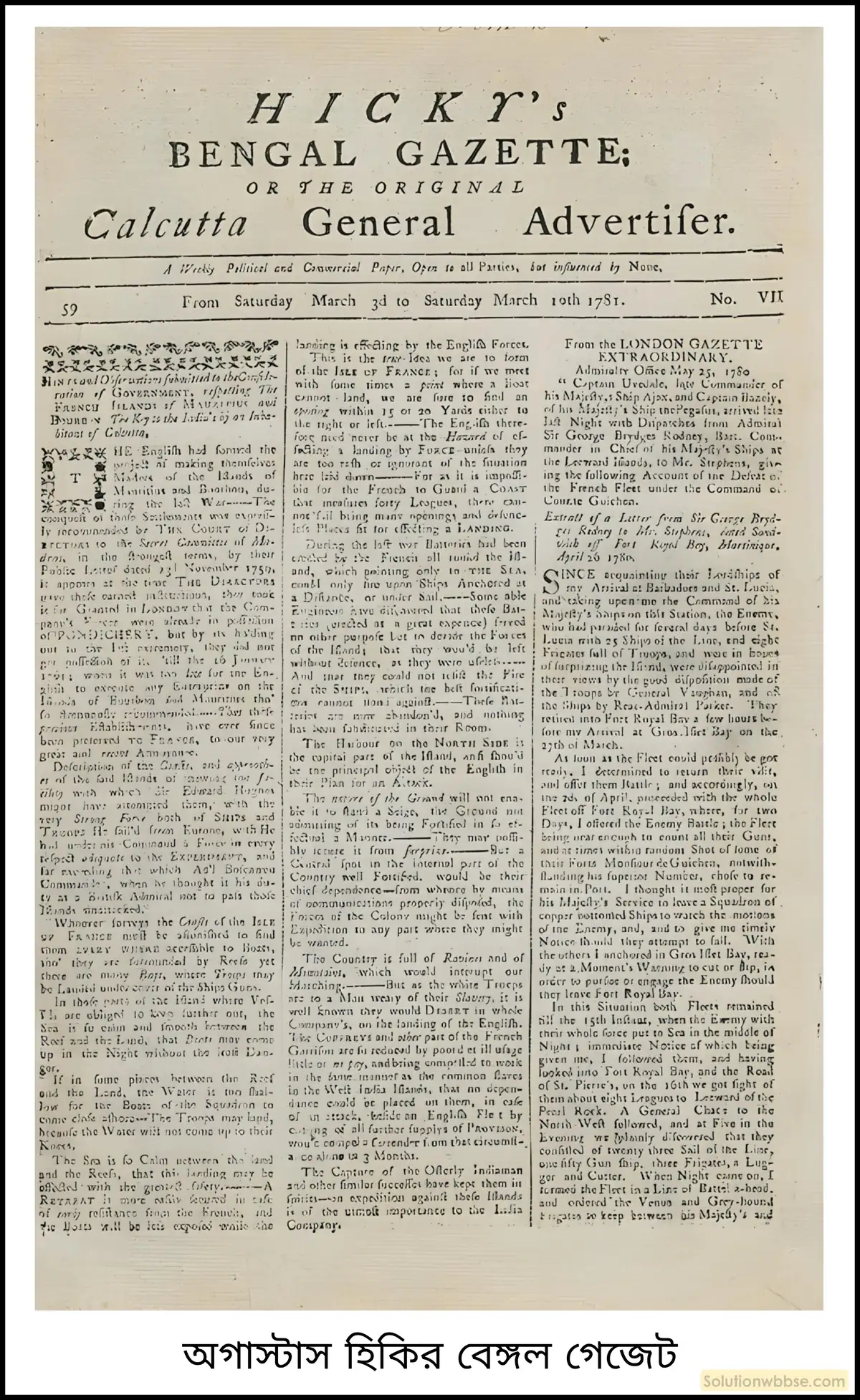

দৈনিক সংবাদপত্র। ‘সংবাদ’-এর সমার্থক শব্দ – খবর, বার্তা, সমাচার, সন্দেশ। আধুনিক সংবাদপত্র বলতে যা বোঝায় ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে তা কলকাতায় প্রথম চালু হয়। 1780 খ্রিস্টাব্দের 29 জানুয়ারি জেমস অগাস্টাস হিকি দু-পাতার ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ করেন।

ভারতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা ছিল দিগদর্শন। এই মাসিক পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 1818 খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারিরা এটি প্রকাশ করেন।

বাংলার বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, তাদের প্রথম প্রকাশকাল এবং সম্পাদকসমূহ –

| পত্রপত্রিকা | প্রথম প্রকাশকাল | সম্পাদক |

| দিগদর্শন | 1818 খ্রিস্টাব্দ | জে সি মার্শম্যান |

| বাঙ্গাল গেজেটি | 1818 খ্রিস্টাব্দ | গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য |

| সমাচার দর্পণ | 1818 খ্রিস্টাব্দ | জে সি মার্শম্যান |

| সম্বাদ কৌমুদী | 1821 খ্রিস্টাব্দ | রাজা রামমোহন রায় |

| জ্ঞানান্বেষণ | 1831 খ্রিস্টাব্দ | দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় |

| সংবাদ প্রভাকর | 1831 খ্রিস্টাব্দ | ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত |

| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | 1843 খ্রিস্টাব্দ | অক্ষয়কুমার দত্ত |

| বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা | 1855 খ্রিস্টাব্দ | কালীপ্রসন্ন সিংহ |

| সোমপ্রকাশ | 1858 খ্রিস্টাব্দ | দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ |

| গ্রামবার্তা প্রকাশিকা | 1863 খ্রিস্টাব্দ | হরিনাথ মজুমদার |

| বামাবোধিনী পত্রিকা | 1863 খ্রিস্টাব্দ | উমেশচন্দ্র দত্ত |

| হিতসাধক | 1868 খ্রিস্টাব্দ | প্যারীচরণ সরকার |

| অমৃতবাজার | 1868 খ্রিস্টাব্দ | শিশিরকুমার ঘোষ |

| মিত্রপ্রকাশ | 1870 খ্রিস্টাব্দ | হরিশচন্দ্র মিত্র |

| বঙ্গদর্শন | 1872 খ্রিস্টাব্দ | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |

| ভারতী | 1877 খ্রিস্টাব্দ | দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর |

| বালকবন্ধু | 1878 খ্রিস্টাব্দ | কেশবচন্দ্র সেন |

| পরিদর্শক (3) | 1880 খ্রিস্টাব্দ | বিপিনচন্দ্র পাল |

| বঙ্গবাসী | 1881 খ্রিস্টাব্দ | জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় |

| বালক | 1885 খ্রিস্টাব্দ | জ্ঞানদানন্দিনী দেবী |

| সাধনা | 1891 খ্রিস্টাব্দ | সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর |

| মুকুল | 1895 খ্রিস্টাব্দ | শিবনাথ শাস্ত্রী |

| সৌরভ | 1895 খ্রিস্টাব্দ | গিরিশচন্দ্র ঘোষ |

| বসুমতী | 1896 খ্রিস্টাব্দ | ব্যোমকেশ মুস্তাফী |

| বীণাবাদিনী | 1897 খ্রিস্টাব্দ | জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর |

হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদকগণের তালিকা –

হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা 1853 থেকে 1892 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাপ্তাহিকভাবে প্রকাশিত হত। 1892 খ্রিস্টাব্দের পর তা দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়।

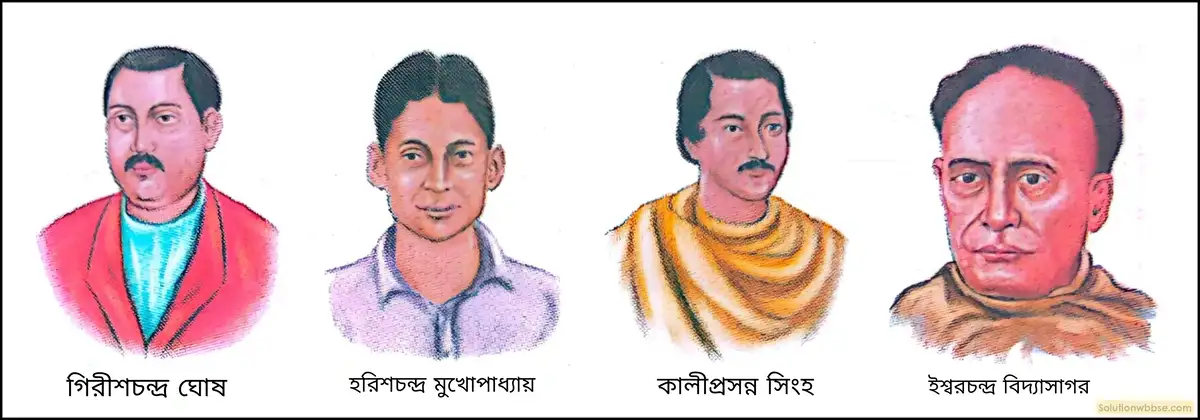

হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার স্বত্বাধিকারী-

- মধুসুদন রায় (1853-1854 খ্রিস্টাব্দ)।

- গিরীশচন্দ্র ঘোষ (1854-1856 খ্রিস্টাব্দ)।

- হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (1856-1861 খ্রিস্টাব্দ)।

- কালীপ্রসন্ন সিংহ (1861 খ্রিস্টাব্দ)।

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (1861-1862 খ্রিস্টাব্দ)।

হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদকগণ –

- গিরীশচন্দ্র ঘোষ (1853-1855 খ্রিস্টাব্দ)।

- হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (1855-1861 খ্রিস্টাব্দ)।

- গিরীশচন্দ্র ঘোষ (1861 খ্রিস্টাব্দ)।

- কৃষ্ণদাস পাল (1861-1884 খ্রিস্টাব্দ)।

- রাজকুমার সর্বাধিকারী (1884 খ্রিস্টাব্দ)।

বাংলার বিভিন্ন বিখ্যাত গ্রন্থ, তাদের প্রকাশকাল এবং রচয়িতাগণ –

| গ্রন্থ | প্রথম প্রকাশ | রচয়িতা |

| হুতোম প্যাঁচার নকশা | 1861 খ্রিস্টাব্দ | কালীপ্রসন্ন সিংহ |

| নীলদর্পণ | 1860 খ্রিস্টাব্দ | দীনবন্ধু মিত্র |

উনিশ শতকে বাংলায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল – হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’, উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত ‘বামাবোধিনী’, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ ইত্যাদি। কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা ‘হুতোম প্যাঁচার নক্শা’ ও দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটক ছিল তৎকালীন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি।

এই নামগুলি সহজে মনে রাখার জন্য নীচের ছন্দটি লক্ষণীয় –

গ্রাম-এ কাঙাল, বামা দত্ত

হিন্দু হরিশ দাতা।

প্যাঁচার কালী, নীল-এ বন্ধু

লেখেন সমাজ কথা।

| পত্রিকা ও গ্রন্থ | সম্পাদক বা লেখক | ছন্দ |

| গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (পত্রিকা) | কাঙাল হরিনাথ বা হরিনাথ মজুমদার (প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক) | গ্রাম-এ কাঙাল |

| বামাবোধিনী (পত্রিকা) | উমেশচন্দ্র দত্ত (প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক) | বামা দত্ত |

| হিন্দু প্যাট্রিয়ট (পত্রিকা) | হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) | হিন্দু হরিশ দাতা |

| হুতোম প্যাঁচার নক্শা (গ্রন্থ) | কালীপ্রসন্ন সিংহ (লেখক) | প্যাঁচার কালী |

| নীলদর্পণ (গ্রন্থ) | দীনবন্ধু মিত্র (লেখক) | নীল-এ বন্ধু |

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন অধ্যক্ষ –

| এম জে ব্রামলে (MJ Bramley) | 1835 থেকে 1837 খ্রিস্টাব্দ। |

| ডেভিড হেয়ার (David Hare) | 1837 থেকে 1841 খ্রিস্টাব্দ। |

| জে সি দে (JC De) | 1939 থেকে 1949 খ্রিস্টাব্দ। |

| এস এন ব্যানার্জি (SN Banerjee) | 2001 থেকে 2002 খ্রিস্টাব্দ। |

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য –

- 1857 খ্রিস্টাব্দের 24 জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

- জেমস উইলিয়ম কোলভিল (1857-1859 খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য এবং বর্তমান উপাচার্য হলেন সোনালি চক্রবর্তী ব্যানার্জি (15 জুলাই, 2017 খ্রিস্টাব্দ – বর্তমান)।

- 1858 খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি এ পরীক্ষা চালু হয়।

- 1861 খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এম এ পরীক্ষা চালু হয়।

- 1879 খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম মহিলা কলেজ হিসেবে বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।

- কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এবং চন্দ্রমুখী বসু ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুজন মহিলা স্নাতক।

- 1917 খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

- 1925 খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

- 1937 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আশুতোষ মিউজিয়ামটি হল ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন জাদুঘর।

- 1953 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত The Indian Institute of Social Welfare and Business Management (IISWBM) হল ভারতের প্রথম ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

- স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য।

- আশুতোষ শিক্ষাপ্রাঙ্গণ (campus)-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্র বলা হয়। এটি কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস নামেও পরিচিত।

- তারকনাথ শিক্ষাপ্রাঙ্গণ-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ বলা হয়। এটি বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ নামে পরিচিত।

- শহিদ ক্ষুদিরাম শিক্ষাপ্রাঙ্গণ-এ ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, সমাজবিদ্যা, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়।

- আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শিক্ষাপ্রাঙ্গণ-কে টেকনোলজি ক্যাম্পাস বা টেক ক্যাম্পাস বলা হয়। এখানে প্রযুক্তিবিদ্যা পড়ানো হয়।

- রাসবিহারী শিক্ষাপ্রাঙ্গণ-এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পড়ানো হয়। এটি রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ নামে পরিচিত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিখ্যাত উপাচার্যের নাম ও সময়কালের তালিকা –

- জেমস উইলিয়ম কোলভিল (প্রথম উপাচার্য) – 1857-1859 খ্রিস্টাব্দ।

- হেনরি সামনের মেইন – 1863-1867 খ্রিস্টাব্দ।

- কার্টনি ইলবার্ট – 1886 খ্রিস্টাব্দ।

- উইলিয়ম উইলসন হান্টার – 1886-1887 খ্রিস্টাব্দ।

- গুরুদাস ব্যানার্জি (প্রথম ভারতীয় উপাচার্য) – 1890-1892 খ্রিস্টাব্দ।

- আশুতোষ মুখোপাধ্যায় – 1906-1914 খ্রিস্টাব্দ।

- নীলরতন সরকার – 1919-1921 খ্রিস্টাব্দ।

- যদুনাথ সরকার – 1926-1928 খ্রিস্টাব্দ।

- শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি – 1934-1938 খ্রিস্টাব্দ।

- বিধানচন্দ্র রায় – 1942-1944 খ্রিস্টাব্দ।

বাংলার সমাজসংস্কারকগণ –

| সমাজসংস্কারক | প্রতিষ্ঠিত সংস্থা | বিশেষ সংস্কার |

| রাজা রামমোহন রায় (1772-1833 খ্রিস্টাব্দ) | ব্রাহ্মসমাজ (ব্রাহ্মসভা – 1828 খ্রিস্টাব্দ, পরে তা ‘ব্রাহ্মসমাজ’ হয়।) | হিন্দুসমাজের সতীদাহপ্রথা উচ্ছেদ। |

| ডিরোজিও (1809-1831 খ্রিস্টাব্দ) | নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী (ইয়ং বেঙ্গল) | হিন্দুসমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরোধিতা। |

| ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (1820-1891 খ্রিস্টাব্দ) | – | হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন। |

| শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (1836-1886 খ্রিস্টাব্দ) | – | হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন। |

| স্বামী বিবেকানন্দ (1863-1902 খ্রিস্টাব্দ) | রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন (1897 খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক) | – |

বাংলার বাইরের কয়েকজন সমাজসংস্কারক –

| সমাজসংস্কারক | প্রতিষ্ঠিত সংস্থা | বিশেষ সংস্কার |

| আত্মারাম পান্ডুরঙ্গ (মহারাষ্ট্র) | প্রার্থনা সমাজ (1867 খ্রিস্টাব্দ) | হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সংস্কার। |

| স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (সৌরাষ্ট্র) | আর্য সমাজ (1875 খ্রিস্টাব্দ) | হিন্দুধর্ম ও সমাজসংস্কার। |

| জ্যোতিরাও ফুলে (মহারাষ্ট্র) | সত্যশোধক সমাজ (1873 খ্রিস্টাব্দ) | নীচুতলার মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। |

| বীরেশলিঙ্গম পান্তুলু (মাদ্রাজ) | – | বিধবাবিবাহ ও নারীশিক্ষার পক্ষে এবং জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহের বিরোধিতায় আন্দোলন। |

| পণ্ডিতা রমাবাঈ (মহারাষ্ট্র) | – | বিধবা মহিলা এবং নারীশিক্ষা বিষয়ে নানা কাজ। |

| গোপালহরি দেশমুখ (মহারাষ্ট্র) | – | বিভিন্ন সমাজসংস্কার। |

| স্যার সৈয়দ আহমদ খান (আলিগড়) | সায়েন্টিফিক সোসাইটি (1865 খ্রিস্টাব্দ) | মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রসার এবং পর্দাপ্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ ও তালাক -এর বিরোধিতা। |

ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত সমাজসংস্কারমূলক কয়েকটি আইনের তালিকা –

| আইন | সময়কাল | শাসকের নাম |

| বঙ্গোপসাগরের সাগরদ্বীপে শিশুবলিবিরোধী আইন | 1803 খ্রিস্টাব্দ | লর্ড ওয়েলেসলি। |

| সতীদাহপ্রথাবিরোধী আইন | 1829 খ্রিস্টাব্দ | লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। |

| ঠগি দমন আইন | 1836 খ্রিস্টাব্দ | স্যার মেটকাফ/লর্ড অকল্যান্ড। |

| দাসপ্রথাবিরোধী আইন | 1843 খ্রিস্টাব্দ | লর্ড এলেনবরা। |

| হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন | 1856 খ্রিস্টাব্দ | লর্ড ক্যানিং। |

| বাল্যবিবাহ বিরুদ্ধ আইন বা বিবাহ-সম্মতির বয়সসূচক আইন | 1860 খ্রিস্টাব্দ | লর্ড ক্যানিং। |

| কন্যা শিশুহত্যা নিবারণ আইন | 1870 খ্রিস্টাব্দ | লর্ড মেয়ো। |

ব্রাহ্মসমাজের বিভাজন ও ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার প্রতিষ্ঠাতাদের নাম সহজে মনে রাখার ছন্দ –

ব্রাহ্ম রাম

আদি দেব

নব, ভারত সেন

আনন্দে শিবনাথ সাধারণ ছিলেন।

| ব্রাহ্মসমাজের বিভাজন | প্রতিষ্ঠাতা | ছন্দ |

| ব্রাহ্মসমাজ | রাজা রামমোহন রায় | ব্রাহ্ম রাম |

| আদি ব্রাহ্মসমাজ | দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | আদি দেব |

| ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ | কেশবচন্দ্র সেন | নব, ভারত সেন |

| নববিধান ব্রাহ্মসমাজ | কেশবচন্দ্র সেন | নব, ভারত সেন |

| সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ | আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী | আনন্দে শিবনাথ সাধারণ ছিলেন। |

সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবসমূহ –

- নারীদের বন্ধনমুক্তি।

- সতীদাহপ্রথা এবং সন্তান বিসর্জন প্রথার অবলুপ্তি।

- নারীশিক্ষার প্রসার।

কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের উপাথিসমূহ –

- কাঙাল হরিনাথ – হরিনাথ মজুমদার।

- ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ – রাজা রামমোহন রায়।

- আধুনিক ভারতের জনক – রাজা রামমোহন রায়।

- ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত – রাজা রামমোহন রায়।

- ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত – রাজা রামমোহন রায়।

- ভারত পথিক – রাজা রামমোহন রায়।

- ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক – রাজা রামমোহন রায়।

- আধুনিক ভারতের ইরাসমাস – রাজা রামমোহন রায়।

- ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী কবি – ডিরোজিও।

- ব্রহ্মানন্দ – কেশবচন্দ্র সেন।

- চিরন্তন মহাপরিব্রাজক – স্বামী বিবেকানন্দ।

- মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামের এই স্থানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বর্তমানে সেই জায়গায় এই বেদি নির্মিত হয়েছে।

- মাতা ভগবতী দেবী এবং বিদ্যাসাগরের আবক্ষমর্মর মূর্তি।

- বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর নিজ উদ্যোগে মায়ের নামে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

- বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির-বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৎকালীন বাসভবন বর্তমানে সংগ্রহশালায় পরিণত হয়েছে।

আজকের আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক (দশম শ্রেণীর) ইতিহাস বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়, “সংস্কার: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা” এর “বিষয়সংক্ষেপ” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় অধ্যায়টির কাঠামো ও প্রধান বিষয়াবলি বুঝতে সাহায্য করবে, যা আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে কিছুটা হলেও সহায়ক হয়েছে। যদি কোনো প্রশ্ন, মতামত বা সহায়তার প্রয়োজন হয়, নিচে মন্তব্য করে জানাতে পারেন কিংবা টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন—আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা সর্বদা প্রস্তুত।

মন্তব্য করুন