আজকে আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় “পরিবেশ, তার সম্পদ এবং তাদের সংরক্ষণ” অধ্যায়ের ‘জীববৈচিত্র্য এবং সংরক্ষণ‘ বিভাগের রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বা আপনি যদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন, তাহলে আপনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি মাধ্যমিক পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি যে এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হবে।

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব, জীববৈচিত্র্যের হটস্পট, জীববৈচিত্র্যের হ্রাস ও সুন্দরবনের পরিবেশগত সমস্যা

জীববৈচিত্র্য কাকে বলে লেখো। এর গুরুত্বগুলি উল্লেখ করো।

অংশ প্রশ্ন, জীববৈচিত্র্যের তিনটি তাৎপর্য লেখো।

অনুরূপ প্রশ্ন, জীববৈচিত্র্যকে সম্পদরূপে গণ্য করা হয় কেন?

জীববৈচিত্র্য –

স্থলভূমি, সমুদ্র বা অন্য জলাভূমির বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত বিভিন্ন জীবের প্রজাতিগত, আন্তঃপ্রজাতিগত এবং বাস্তুতান্ত্রিক বিভিন্নতাকে জীববৈচিত্র্য বা বায়োডাইভারসিটি বলে।

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব –

বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা –

বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে জীববৈচিত্র্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেক জীব বাস্তুতান্ত্রিকভাবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। একটি জীবের বিনাশ অন্য কোনো জীবের বিপন্নতার কারণ হতে পারে, তাই প্রজাতি বৈচিত্র্য যত বাড়বে সেই বাস্তুতন্ত্র তত বেশি স্থিতিশীল হবে।

পরিবেশগত মূল্য –

পরিবেশদূষণ রোধ করতে এবং তার মাধ্যমে জীবমণ্ডল সার্বিক সংরক্ষণ ও তার কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য জীববৈচিত্র্য আবশ্যক।

জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ –

পরিবেশদূষণ রোধে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং জীবমন্ডলের সার্বিক সংরক্ষণ ও তার কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য জীববৈচিত্র্য আবশ্যক। যেমন – ক্রান্তীয় বন CO2 শোষণ করে বিশ্ব উষ্ণায়ন হ্রাস করে। বনভূমি জলশোষণ ও বাষ্পমোচন দ্বারা বৃষ্টিপাত তথা জলচক্র বজায় রাখে। অনেক উদ্ভিদ দূষক গ্যাস শোষণ করে পরিবেশ পরিশুদ্ধ করে।

অর্থনৈতিক মূল্য –

মানুষ তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ওষুধপত্র, প্রভৃতির জন্য সরাসরি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল, জীববৈচিত্র্যের জন্যই মানুষ তার ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। মানুষ বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে বিভিন্নপ্রকার খাদ্যসামগ্রী ছাড়াও ড্রাগ ও ওষুধ, কাঠ, কাগজ, তন্তু, রবার, আঠা, রজন, ট্যানিন ইত্যাদি পেয়ে থাকে। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রাণীপ্রজাতি থেকে আমাদের দৈনন্দিন সামগ্রী, যেমন – মোম, সিল্ক, উল, মুক্তো, চামড়া, পালক, মধু, মাছ, মাংস ও দুগ্ধসামগ্রী পেয়ে থাকি।

নান্দনিক মূল্য –

বিভিন্ন প্রজাতির জীব প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় ও সুন্দর করে তোলে।

নৈতিক মূল্য –

প্রত্যেক জীবের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। 1982 সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কিত ঘোষণাপত্রে এই চিন্তাধারা স্বীকৃতি পেয়েছে।

জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদগুলি লেখো। ভারতের জীববৈচিত্র্যের হটস্পট -এর নাম উল্লেখ করো।

জীববৈচিত্র্যের প্রকার –

জীববৈচিত্র্যকে প্রধান তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা –

জিনগত বৈচিত্র্য –

বিভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে জিনগত গঠনের সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়, যার জন্য এরা একে অন্যের থেকে সামান্য আলাদা হয়। একে জিনগত বৈচিত্র্য বলে।

প্রজাতিগত বৈচিত্র্য –

প্রজাতিগত বৈচিত্র্য হল কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিবিধ প্রজাতির জীবের উপস্থিতি ও তাদের আপেক্ষিক প্রাচুর্য।

বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য –

একটি বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদান বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবদের নিয়ে গঠিত। বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের জীবের গঠন ও বৈচিত্র্যকেই বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বলে।

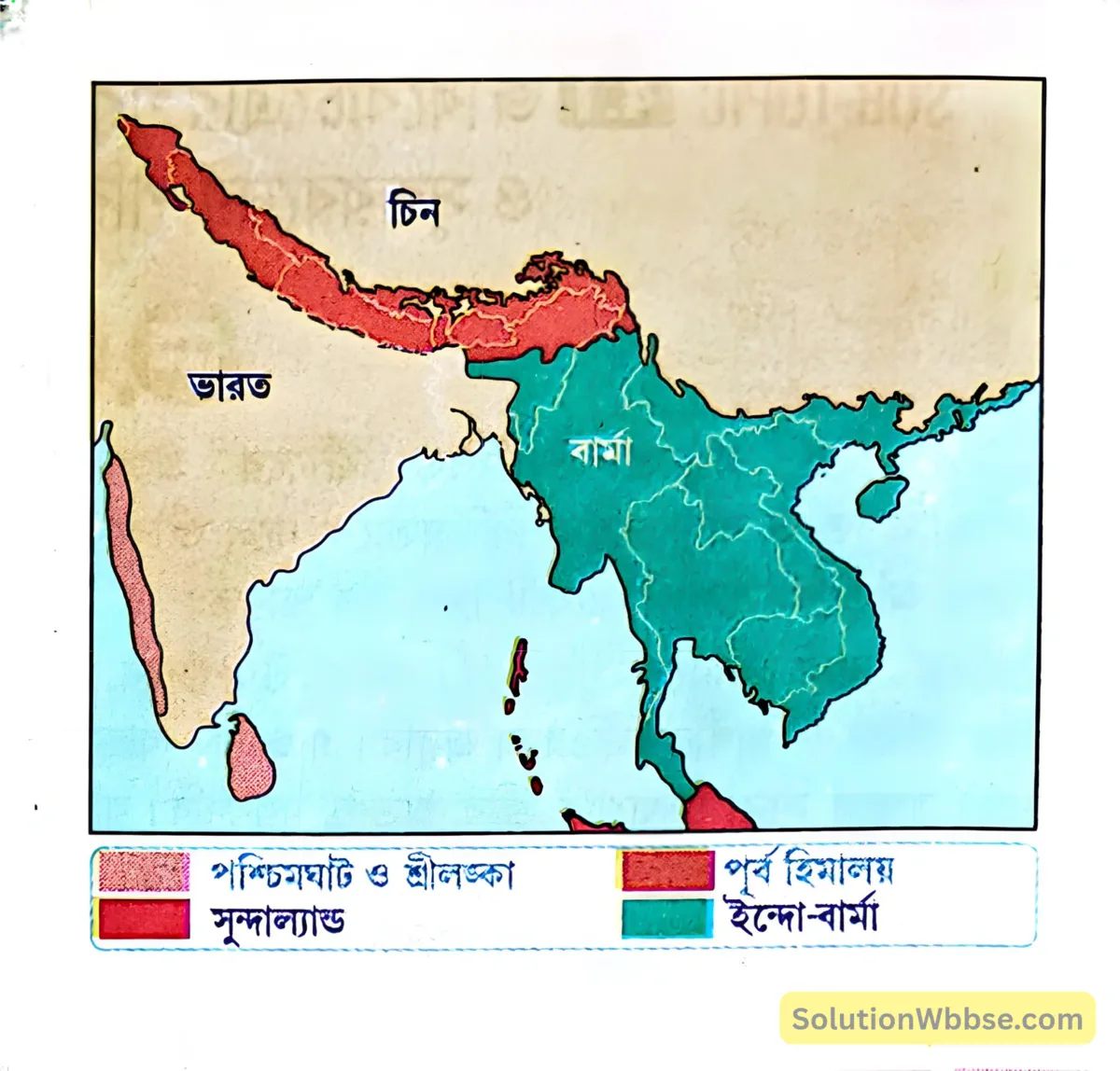

ভারতের জীববৈচিত্র্য হটস্পট –

ভারতের চারটি জীববৈচিত্র্য হটস্পট সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল।

পূর্ব হিমালয় –

ভারতের উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলি, যেমন – সিকিম, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ, অসম, অরুণাচল প্রদেশ এর অন্তর্গত। প্রাচীন সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রাচুর্য্যের জন্য এই স্থানকে প্রজাতিভবনের উৎপত্তিস্থল বলে।

ইন্দো-বার্মা –

ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি, যেমন – মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও দক্ষিণ অসম এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

পশ্চিমঘাট ও শ্রীলঙ্কা –

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, অর্থাৎ গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও কেরল রাজ্য এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

সুন্দাল্যান্ড –

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা ও বোর্নিও এবং ভারতের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সুন্দাল্যান্ড হটস্পটটির অন্তর্ভুক্ত।

জীববৈচিত্র্য কী কী কারণে হ্রাস পায় তা সঠিক উদাহরণের সাহায্যে নির্ধারণ করো।

জীববৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ –

জমি ব্যবহারের ধরন পরিবর্তন –

জমি ব্যবহারের ধরন পরিবর্তনের ফলে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ও তার সঙ্গে বিভিন্ন প্রাণীর আবাসস্থলগুলিও সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এ ছাড়া পৃথিবীতে জনসংখ্যার অত্যধিক চাহিদা পূরণ করার জন্য নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে।

শিকার ও চোরাশিকার –

খাদ্যের প্রয়োজনে, নিছক শিকারের আনন্দ উপভোগ করার জন্য অথবা চামড়া, শিং, চর্বি প্রভৃতি বিক্রি করে উপার্জনের লোভে বিভিন্ন বন্যজীবকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। এর ফলে সেই প্রজাতিগুলি ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। যেমন – সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ভারতীয় কস্তুরীমৃগ নির্বিচারে হত্যার ফলস্বরূপ এখন এদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে প্রজাতিটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন –

ইচ্ছেমতো বৃক্ষছেদন এবং অতিমাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে বিশ্ব উষ্ণায়নের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। বহু প্রাণী ওই পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না। ফলে তারা অবলুপ্ত হচ্ছে। যেমন – বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে আন্টার্কটিকার বরফ গলে যাওয়ার দরুন সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব ফেলছে।

দূষণ –

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে জলদূষণ, বায়ুদূষণ ও মৃত্তিকা দূষণের মাত্রাও প্রভূত পরিমাণে বাড়ছে। দূষণের ফলে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটছে। প্রকৃতিতে প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ার জন্য কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কীটনাশককেই দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে।

অতিব্যবহার –

বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি তাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য বনাঞ্চল থেকে নির্বিচারে বিভিন্ন বৃক্ষলতা ও গুল্ম আহরণ করে। এর ফলে জীববৈচিত্র্যপূর্ণ বনাঞ্চল থেকে ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদগুলি সংখ্যায় অতি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রাণীগুলিও অতিব্যবহারে আজ বিনাশের সম্মুখীন। যেমন – ভেষজ গুণসম্পন্ন সর্পগন্ধা গাছের অতিব্যবহারের ফলে প্রজাতিটি বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় –

বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের ফলে বহু প্রজাতি চিরকালের মতো অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বন্যা, ভূমিক্ষয়, ভূমিকম্প, সুনামি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি বিভিন্ন স্থানের বহু জীববৈচিত্র্যকে বিলুপ্ত করেছে। যেমন – 2004 সালের 26 ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে ঘটা সুনামির ফলে আন্দামানের প্রবাল প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশ –

যে-কোনো বাস্তুতন্ত্রের নিজস্ব গঠনবৈচিত্র্য থাকে। বাইরে থেকে হঠাৎ কোনো প্রজাতি এলে সেখানকার বাস্তুতন্ত্রের গঠন বিনষ্ট হয়। যেমন – ‘হাইব্রিড মাগুর’ প্রজাতিটির আবির্ভাবে দেশি মাগুর প্রায় বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

সুন্দরবনের সমস্যাগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করো।

অংশ প্রশ্ন, সুন্দরবনে একটি গবেষণা করতে গিয়ে তুমি নিম্নলিখিত তিনটি সমস্যা শনাক্ত করলে – (1) খাদ্য- খাদক সংখ্যার ভারসাম্য ব্যাঘাত, (2) নগরায়ণের জন্য লবণাম্বু উদ্ভিদ ধ্বংস, (3) উষ্ণতা বৃদ্ধির ওপর এদের প্রভাব কী কী হতে পারে তা বিশ্লেষণ করো।

অংশ প্রশ্ন, সুন্দরবনে দুটি পরিবেশ গত সমস্যা হল – খাদ্য-খাদক সংখ্যার ভারসাম্য ব্যাঘাত ও সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি। এর সম্ভাব্য ফলাফলগুলি ব্যাখ্যা করো।

অংশ প্রশ্ন, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের জলতলের উষ্ণতা অধিক বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের মানুষ ও জীববৈচিত্র্যের কী কী সমস্যা হতে পারে?

সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্যা –

বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চলে বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই অঞ্চলের সমস্যাগুলি সম্পর্কে নীচে বর্ণনা করা হল।

নগরায়ণের জন্য লবণাম্বু উদ্ভিদের ধ্বংস –

নগরায়ণের জন্য এবং গৃহনির্মাণ, চাষ-আবাদ জ্বালানি কাঠের চাহিদা পূরণের জন্য সুন্দরবনের তীরবর্তী অঞ্চলে লবণাম্বু উদ্ভিদকে ধ্বংস করা হচ্ছে।

কৃষি সংকট –

লবণাম্বু উদ্ভিদের ধ্বংসের ফলে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতিরিক্ত ভূমিক্ষয়ের কারণে পলি জমে নদী এবং খাঁড়িগুলির গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে সমুদ্রের লবণাক্ত জল চাষের জমিকে প্লাবিত করে চাষ-আবাদেরও ক্ষতি করছে। এ ছাড়া ভূমিক্ষয়ের ফলে চাষের জমির উর্বরতাও কমিয়ে দিচ্ছে।

মিষ্টি জলের সংকট –

সমুদ্র তীরবর্তী এই অঞ্চলে মিষ্টি জল বা স্বাদুজলের অভাব অত্যন্ত প্রকট। নদীর গভীরতা হ্রাস পাওয়ার ফলে, লবণাক্ত জল, পুকুর-ডোবার জলের সঙ্গে মিশে মিষ্টি জলের সংকট সৃষ্টি করছে।

বাসস্থান ধ্বংস –

অরণ্য ধ্বংসের ফলে বহু বন্যপ্রাণী ও কীটপতঙ্গ তাদের বাসস্থান হারাচ্ছে যা প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ ছাড়া জোয়ারভাটা, বন্যার কারণে সুন্দরবনে ভূমিক্ষয় হয়।

দূষণ –

হলদিয়া এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কলকারখানাগুলি থেকে নির্গত শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থগুলি নদী দ্বারা বাহিত হয়ে এই অঞ্চলে জলদূষণ ঘটায়। নদীর জলে এই সকল দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মাছ, মাছের ডিম, চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রভৃতি ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে। মাছের প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে। জাহাজ নির্গত তেল ও অন্যান্য বর্জ্য জলে মুক্ত হয়ে দূষণ ছড়ায়।

খাদ্য-খাদকের ভারসাম্যে ব্যাঘাত –

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে পরিবেশ সমস্যা সুন্দরবনকে গ্রাস করছে। বহু প্রাণী অবলুপ্ত হওয়ার ফলে বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলে খাদ্য-খাদকের সংখ্যার ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে, যা পরোক্ষভাবে মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে। মাছ, কাঁকড়া প্রভৃতি অতিরিক্ত সংগ্রহে বাঘেদের স্বাভাবিক খাদ্য হ্রাস পাচ্ছে, ফলে তারা সহজেই মানুষকে আক্রমণ করছে।

দ্বীপভূমির নিমজ্জন –

বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলে যাচ্ছে। সমুদ্রের জলের উচ্চতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সুন্দরবন অঞ্চলের বহু দ্বীপ জলে নিমজ্জিত হচ্ছে। যেমন – ভাঙ্গদুয়ানি দ্বীপটির 16.44% জলে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। এ ছাড়া ঘোরামারা, লোহাচারা, বেডফোর্ড প্রভৃতি দ্বীপগুলি জলে সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ না করলে ভবিষ্যতে এই সমস্যা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

জীববৈচিত্র্য এবং সংরক্ষণ

সংরক্ষণ কাকে বলে? জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

সংরক্ষণ –

যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, তার নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, তাকে সংরক্ষণ বলে।

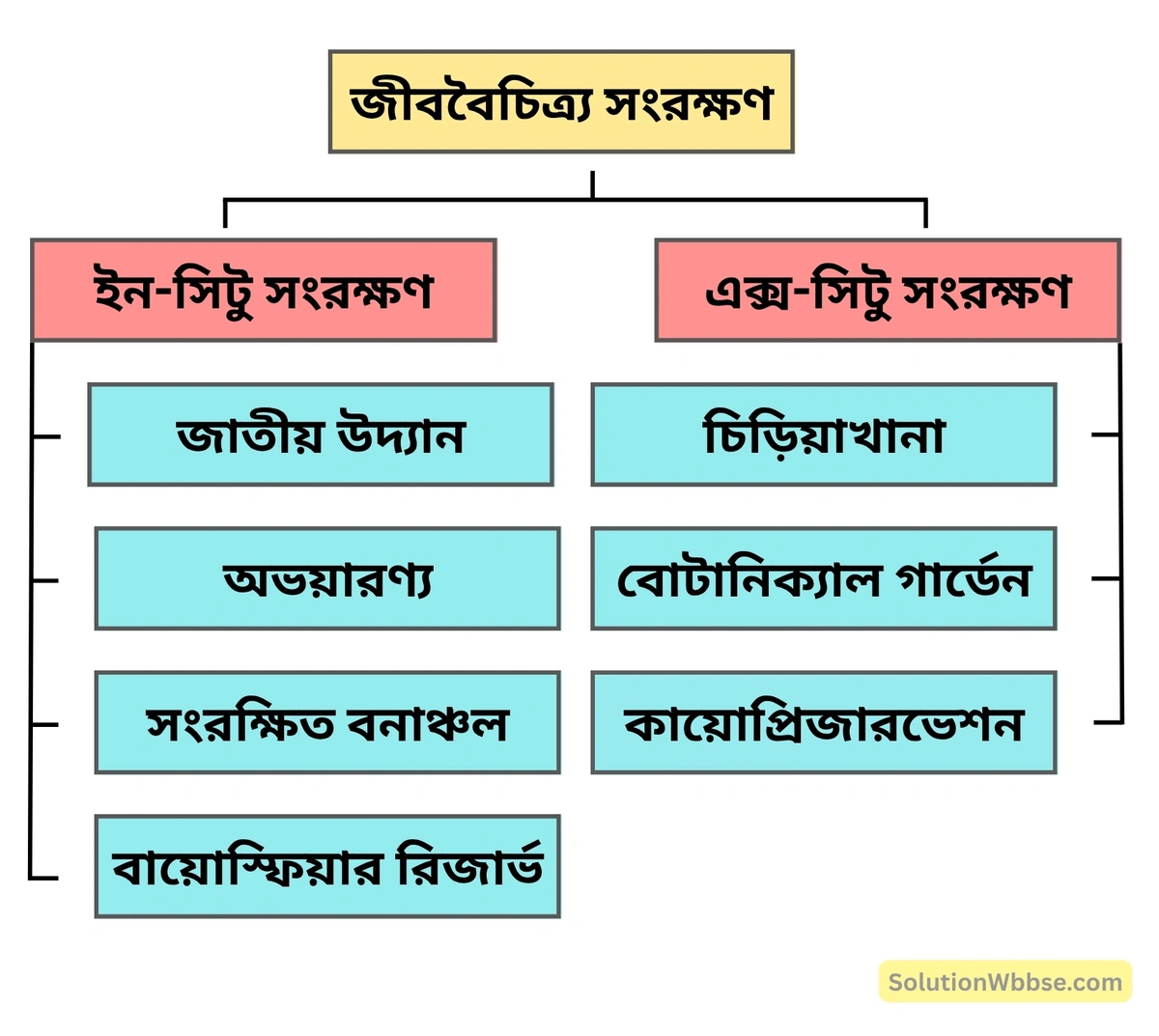

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদ্ধতি –

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য মূলত দুই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়, যথা – ইন-সিটু সংরক্ষণ এবং এক্স-সিটু সংরক্ষণ।

ইন-সিটু বা স্বস্থানিক সংরক্ষণ পদ্ধতি –

এইজাতীয় পদ্ধতির মাধ্যমে জীবগোষ্ঠীকে তাদের সমস্ত পরিবেশে বেঁচে থাকার ও বংশবিস্তার করার সমস্ত সুবিধা প্রদান করে সংরক্ষণ করা হয়। জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত অরণ্য, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ইত্যাদি স্বস্থানিক সংরক্ষণের বিবিধ পথ বা ক্ষেত্র।

- জাতীয় উদ্যান – এটি হল সরকার অধিগৃহীত ও নিয়ন্ত্রাধীন একটি অঞ্চল। এখানে বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদসমূহকে চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। 2013 সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতে 102টি জাতীয় উদ্যান সরকারিভাবে স্বীকৃত। জলপাইগুড়ির গোরুমারা এবং অসমের কাজিরাঙাতে এই ধরনের জাতীয় উদ্যান রয়েছে।

- অভয়ারণ্য – এই বনাঞ্চল, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের আইন স্বীকৃত। এটি জাতীয় উদ্যানের তুলনায় ক্ষুদ্র। এখানে কাঠকাটা, চাষ-আবাদ করা এবং বনজ সম্পদ আহরণ করা অনুমতি সাপেক্ষ, তবে নিষিদ্ধ নয়। 2013 সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতে 515টি অভয়ারণ্য রয়েছে। গুজরাটের গির অরণ্য হল একটি অভয়ারণ্যের উদাহরণ।

- সংরক্ষিত অরণ্য বা বনাঞ্চল – এইপ্রকার বনভূমি রাজ্য সরকারের আয়ত্তাধীন। এখানে গাছ কাটা, শিকার করা, গৃহপালিত পশুচারণ বিশেষ সরকারি অনুমতি ছাড়া নিষিদ্ধ। কর্ণাটকের হানামাসাগর একটি সংরক্ষিত অরণ্য।

- বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ – এটি একটি বিশেষ অঞ্চল। এখানে বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী জমি অঞ্চলভিত্তিক ও নির্দিষ্ট ক্রিয়া কর্মভিত্তিক কতকগুলি নির্দিষ্ট অংশে ভাগ করা হয়। এখানে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন উভয় কার্যই সম্পাদন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এবং তামিলনাড়ুর নীলগিরি হল খুবই সুপরিচিত বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ।

এক্স-সিটু বা অস্থানিক সংরক্ষণ পদ্ধতি –

এইজাতীয় পদ্ধতির মাধ্যমে জীবগোষ্ঠীকে তার নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশের বাইরে কৃত্রিম উপায়ে সংরক্ষণ করা হয়। চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ক্রায়োসংরক্ষণ বা ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রভৃতির মাধ্যমে এক্স-সিটু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

- চিড়িয়াখানা – চিড়িয়াখানাতে বিভিন্ন ধরনের স্থলজ ও জলজ প্রাণীকে সংরক্ষণ করা হয়।

- বোটানিক্যাল গার্ডেন – বোটানিক্যাল গার্ডেনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বিরল এবং বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদকে সংরক্ষণ করা হয়।

- ক্রায়োপ্রিজারভেশন বা ক্রায়োসংরক্ষণ – পরাগরেণু, বীজ, উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ প্রায় −196°C তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনে সংরক্ষণ করা যায়। অনেক সময় কঠিন CO2 -তে −80°C তাপমাত্রায় উদ্ভিদ প্রোপাগিউল সংরক্ষণ করা হয়। এইপ্রকার সংরক্ষণ ক্রায়োসংরক্ষণ নামে পরিচিত।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কাকে বলে? জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা লেখো।

অথবা, খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি ও তন্তু উৎপাদনে জৈব-বৈচিত্র্যের ভূমিকা লেখো।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ –

যে বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা জীববৈচিত্র্যের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থার সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হয় এবং জীববৈচিত্র্যকে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব, অপব্যবহার এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা করা হয়, তাকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা –

নানা কারণে জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। নীচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হল।

খাদ্যের ভান্ডার –

জীববৈচিত্র্য হল পৃথিবীর সমস্ত জীবের খাদ্যের ভান্ডার। তাই পৃথিবীর খাদ্য ভান্ডারকে অটুট রাখতে ও খাদ্য সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ অপরিহার্য।

শক্তি প্রদানকারী উৎস –

সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের সাহায্যে পরিবেশ থেকে সংগৃহীত CO2 ও জলের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শর্করা-জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এক কথায় উদ্ভিদ আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে খাদ্য তৈরি করে। ওই শক্তি উদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন স্তরের প্রাণীদেহে প্রবাহিত হয় ও জীবনীশক্তি বজায় রাখে। তাই শক্তি প্রদানকারী হিসেবে জীববৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা জীবজগতের কাছে অপরিহার্য।

জিনবৈচিত্র্যের ভান্ডার –

জীববৈচিত্র্য জিনবৈচিত্র্যের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। জিনবৈচিত্র্য অটুট রাখার জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

ওষুধের উৎস –

বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে আধুনিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। জানা গেছে প্রায় 70,000 প্রজাতির উদ্ভিদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

শিল্পের কাঁচামালের ভান্ডার –

বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল জীববৈচিত্র্য থেকে পাওয়া যায়। সেই কারণে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

বাস্তুসংস্থানগত ভূমিকা –

যে-কোনো বাস্তুতন্ত্রে জীবগোষ্ঠী পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে বসবাস করে। এদের মধ্যে উৎপাদক, খাদক, বিয়োজক ও পরিবর্তক থাকে। কোনো একটি সম্প্রদায়ের অবলুপ্তি খাদ্যশৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটায়। তাই বাস্তুতান্ত্রিক সাম্য

জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণে JFM ও PBR -এর ভূমিকা, ভারতের কিছু বিপন্ন প্রজাতি এবং তাদের সংরক্ষণ

JFM সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

অংশ প্রশ্ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট -এর ভূমিকা কী কী?

জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট (JFM) –

ভারত সরকার স্বীকৃত সরকারি ও স্থানীয় মানুষের যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় বনজ সম্পদের সুপরিচালন ব্যবস্থা হল জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট বা JFM। বন সুরক্ষা কমিটি (Forest Protection Committee বা FPC) নামক গ্রামীণ কমিটি ও বন দপ্তর একসাথে এটি পরিচালনা করে থাকে।

JFM -এর ঐতিহাসিক পটভূমি –

JFM ধারণাটির প্রথম সূত্রপাত পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আরাবারি অরণ্যে (1971)। এই প্রকল্পটির সূচনা করা হয়েছিল জনগণের দাবী মেনে ধ্বংসের হাত থেকে অরণ্যকে বাঁচাতে। বনদপ্তরের নীতি অনুযায়ী 1971 খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণবঙ্গে শালগাছের জঙ্গল পুনরুদ্ধারের জন্য মেদিনীপুর শহর থেকে 30 km দূরে আরাবারি অরণ্যে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (DFO) শ্রী অজিত কুমার ব্যানার্জির নেতৃত্বে শালগাছ চাষের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি স্থানীয় 11টি গ্রামের মানুষদের সঙ্গে আলোচনা করে 1972 খ্রিস্টাব্দে বন সুরক্ষা কমিটি (Forest Protection Committee বা FPC) গড়ে তোলেন। এই কমিটিকে সদ্য রোপিত শালগাছের চারাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিনিময়ে স্থানীয় মানুষদের গ্রামীণ নিযুক্তি স্কিমে চাকরির ব্যবস্থা ও কাঠের পরিবর্তে অন্য বনজ সম্পদ আহরণের অধিকার দেওয়া হয়। এর ফলে ওই অঞ্চলে বিশাল শালবন সৃষ্টি হয়। তাই এই উদ্যোগ সফল বলে প্রমাণিত হয়।

JFM ব্যবস্থাপনা –

আরাবারির ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারত সরকারের পরিবেশ ও বনমন্ত্রক সমস্ত রাজ্য সরকারকে, স্থানীয় জনসাধারণ এবং স্বেচ্ছা সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে বন উন্নয়নের চালননীতি প্রণয়ন করে। সেই অনুযায়ী 22টি রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্য বনদপ্তরকে JFM ব্যবস্থাপনা করবার নির্দেশ দেয়। বর্তমানে ভারতে 10-25 মিলিয়ন হেক্টর বন পরিচালনে JFM সহায়তা করে। JFM -এর অধীনে অনেকগুলি কমিটি গঠিত হয় যেগুলি বনসংরক্ষণে ভূমিস্তরে কাজ করে থাকে। এই কমিটিগুলি হল ফরেস্ট প্রোটেকশন কমিটি (FPC), ইকো ডেভলপমেন্ট কমিটি (EDC), ভিলেজ ফরেস্ট কমিটি (VFC) প্রভৃতি।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে JFM -এর ভূমিকা বা গুরুত্ব –

- বিভিন্ন রাজ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে রাজ্য বনদপ্তরকে সক্রিয় সহযোগিতা করে JFM কমিটি।

- বনে চোরাশিকারের ঘটনা তাৎক্ষণিক বনদপ্তরকে জানানোর কাজ করে JFM কমিটি।

- দাবানল, বেআইনি পশুচারণ, বনভূমি বিনাশের প্রচেষ্টা, বেআইনি খননকার্য রোধে প্রাথমিকভাবে বনদপ্তরকে তা জানানো ও সংশ্লিষ্ট কাজে বনদপ্তরের সঙ্গে JFM কমিটি কাজ করে থাকে।

PBR সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

পিপলস্ বায়োডাইভারসিটি রেজিস্টার (PBR) –

ভারত সরকার প্রণীত বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি অ্যাক্ট বা জীববৈচিত্র্য আইন, 2002 অনুযায়ী প্রত্যেক পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি বা শহরের কর্পোরেশনকে একটি বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি (BMC) স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর অন্যতম প্রধান কাজ হল একটি নথি তৈরি করে তাতে স্থানীয় জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য মজুত করা। জীববৈচিত্র্যের এই নথিটিকেই পিপলস্ বায়োডাইভারসিটি রেজিস্টার বা PBR বলে।

PBR -এর তথ্যভান্ডারের প্রকৃতি –

পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ (West Bengal Biodiversity Board বা WBBB), উপরোক্ত আইন অনুযায়ী একটি উল্লেখযোগ্য PBR তৈরি করবার নির্দেশ দিয়েছেন। এই তথ্যভান্ডার শুধুমাত্র স্থানীয় প্রজাতির একটি সামান্য তালিকা নয়, জীববৈচিত্র্যের সম্পূর্ণ আধাররূপে গ্রহণ করা যায়। PBR -এ যে সমস্ত বিষয়ে তথ্য মজুত করা থাকে তা হল –

- সমস্ত স্থানীয় প্রজাতি সম্পর্কে সামগ্রিক তথ্য।

- প্রজাতির বাসস্থান।

- প্রজাতির থেকে প্রাপ্ত জৈবিক উৎপাদন (বা সম্পদ) সম্বন্ধে ধারণা, তাদের বাজারমূল্য, সংগ্রহের সময়, সংগ্রহের নিয়ম ও তাদের পরিবহণ, পৃদ্ধতি।

- প্রজাতিজাত উৎপাদনের প্রক্রিয়াকরণের প্রযুক্তি।

- প্রজাতিজাত সম্পদের স্থানীয় ব্যবহার এবং পরিচালন পদ্ধতি।

- স্থানীয় ভৌগোলিক তথ্য।

- বিপন্ন প্রজাতি নির্ণয় ও স্থানীয় মানুষদের তরফ থেকে প্রজাতি সংরক্ষণের ধারণা ও উদ্যোগ।

- স্থানীয় প্রজাতিগুলি সম্বন্ধে ঐতিহ্যবাহী, পরম্পরাগত ও বিশ্বাস-সংক্রান্ত তথ্য।

PBR -এর ব্যবস্থাপনা –

পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের তত্ত্বাবধানে 14টি জেলায় পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটি অঞ্চলে PBR তৈরি করা হয়েছে। PBR তৈরি করবার কাজে স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (NGOs) গুলি যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে PBR -এর ভূমিকা বা গুরুত্ব –

- PBR স্থানীয় জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়। তার ওপর নির্ভর করে বিপন্ন জীবগুলির সংরক্ষণে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।

- স্থানীয় মানুষকে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের ব্যাপারে সজাগ করে সংরক্ষণে অংশীদার করতে সাহায্য করে PBR।

- জীববৈচিত্র্যের অর্থনৈতিক কারণে সস্থায়ী (sustainable) ব্যবহার।

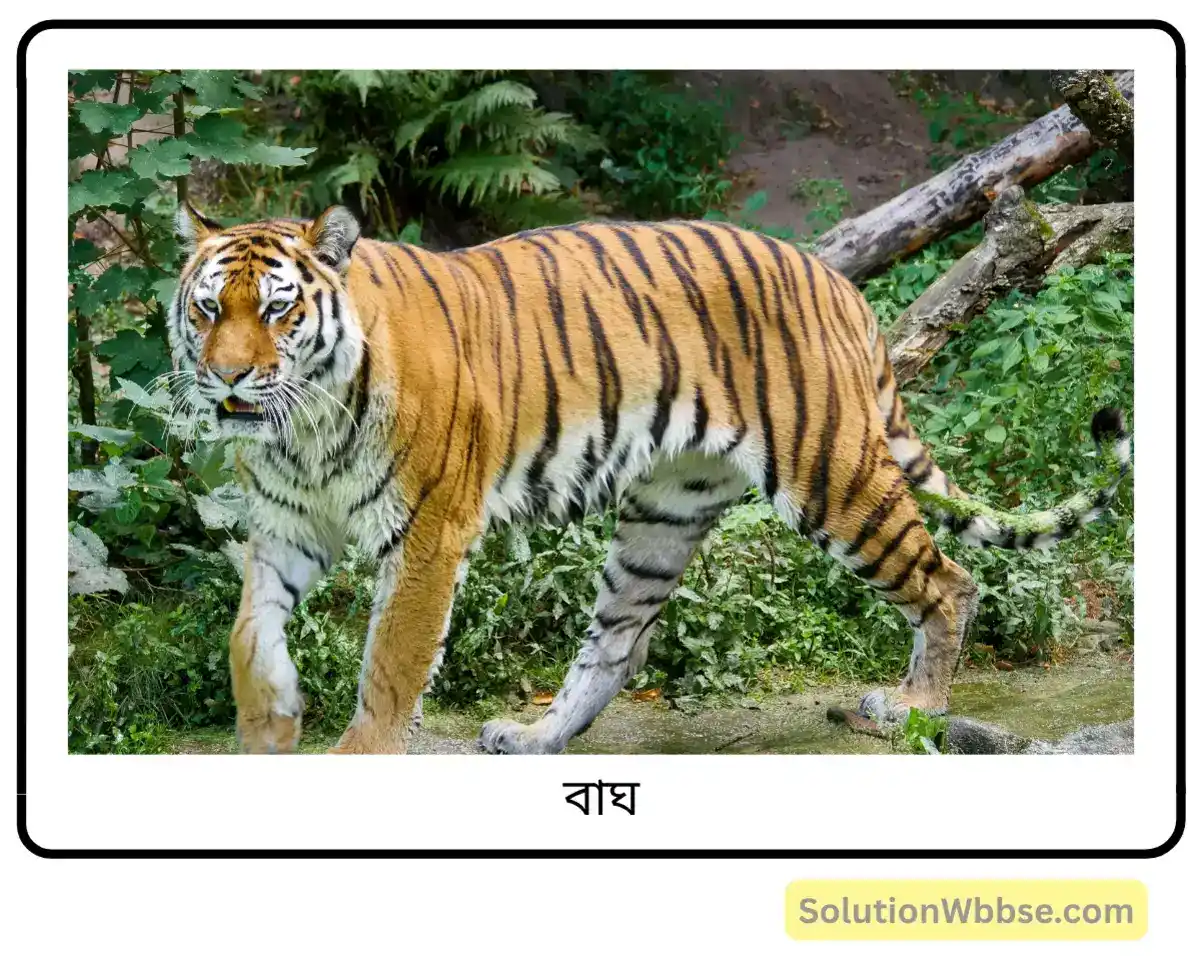

বাঘের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণগুলি লেখো। বাঘ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

বাঘের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ –

- বাসযোগ্য স্থানের বিনাশ – মানব জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং আগ্রাসনের কারণে বনাঞ্চল ক্রমাগত ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। এর ফলে বাঘের স্বাভাবিক বাসস্থান হ্রাস পাচ্ছে।

- চোরাশিকার – বাঘের চামড়া শৌখিন বস্তুরূপে ব্যবহৃত হয়। এর আন্তর্জাতিক মূল্যমান প্রায় 12,500 ডলার। বাঘের হাড়, চোখ, দাঁত প্রভৃতির ব্যাপক চাহিদার জন্য নির্বিচারে বাঘ হত্যা করা হয়।

- প্রজননে বাধা – প্রজনন সঙ্গীর অভাবে বাঘের প্রজনন হার হ্রাস পেয়েছে এবং বাঘের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

বাঘ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা –

1969 সালে দিল্লিতে IUCN -এর সাধারণ বৈঠকের পরে 1970 সালে ভারতবর্ষে বাঘ হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। 1972 সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন চালু হয়। 1973 সালে 1 এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশমন্ত্রক, IUCN এবং WWF -এর সহযোগিতায় ভারত সরকারের অধীনস্থ সংস্থা ন্যাশনাল টাইগার কনজারেভশন অথোরিটি বা NTCA -এর প্রজেক্ট টাইগার চালু করে। এর মাধ্যমে ভারতবর্ষে বাঘ সংরক্ষণের প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। 1973 সালে প্রাথমিকভাবে 9টি অভয়ারণ্যের মাধ্যমে বাঘ সংরক্ষণের প্রচেষ্টার সূচনা হয়। বর্তমানে এই সংস্থার অধীনে ব্যাঘ্র প্রকল্পের সংখ্যা 42টি। জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক (উত্তরাখণ্ড) হল একটি বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র।

গন্ডারের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণগুলি লেখো। গন্ডার সংরক্ষণ প্রচেষ্টা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

গন্ডারের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ –

- বন ধ্বংস – জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে তাদের বসতি গড়ে তুলতে ক্রমাগত বনাঞ্চলের গাছ কেটে ফেলায় গন্ডারের বাসস্থান বহুলাংশে নষ্ট হয়েছে।

- চোরাশিকার – গন্ডারের শিং গৃহসজ্জার উপকরণ, ভেষজ ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এগুলি চোরাবাজারে মহামূল্যবান। অবাধ চোরাশিকারের ফলে গন্ডারের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেয়েছে।

- বংশবৃদ্ধি হার – গন্ডারের গর্ভধারণকাল দীর্ঘ (479 দিন) এবং একবছরে একটি বাচ্চা প্রসব করার কারণে এদের বংশবৃদ্ধির হার অনেক কম হয়।

গন্ডার সংরক্ষণ প্রচেষ্টা –

ভারতে 85% গন্ডার অসমে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সংস্থা WWF (World Wide Fund for Nature) -এর সহযোগিতায় অসমের বনদপ্তর একটি প্রকল্প গ্রহণ করে, যার নাম ইন্ডিয়ান রাইনো ভিশন 2020 বা IRV 2020। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল, 2020 সালের মধ্যে অসমে গন্ডারের সংখ্যা 3000 -এ নিয়ে যাওয়া। এই প্রকল্পের সাফল্যের কারণে 2013 সালে এই সংখ্যা অসমে 2544 -এ এসে দাঁড়িয়েছে। 2013 -এর সুমারি অনুযায়ী শুধু কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্কেই গন্ডারের সংখ্যা 1855 থেকে 2329 দাঁড়িয়েছে।

সিংহের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণগুলি লেখো। সিংহ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সিংহের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ –

- বাসস্থানের বিনাশ – মানব জনসংখ্যার চাপে বনভূমির গাছ কেটে বাসভূমি গড়ে তোলায় সিংহের স্বাভাবিক বাসস্থান নষ্ট হয়েছে। গির অরণ্যের মধ্যে দিয়ে প্রধান সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে দুর্ঘটনায় বহুসংখ্যক সিংহ মারা যায়।

- চোরাশিকার – সিংহের হাড় ভেষজ ওষুধরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং নখ ও চামড়ার লোভে অসাধু ব্যবসায়ী, চোরাশিকারিরা সিংহ হত্যা করে অর্থ উপার্জন করে।

সিংহ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা –

জুনাগড়ের রাজা 1910 খ্রিস্টাব্দে প্রথম সিংহ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করেন। তিনি সিংহ হত্যা নিষিদ্ধ করেন। এই নিষেধ স্বাধীনতার পরেও বজায় থাকে। 1960 এবং 1970 সালে গির অরণ্যকে যথাক্রমে অভয়ারণ্য এবং জাতীয় উদ্যানরূপে ঘোষিত করা হয়। এখানে গুজরাট সরকারের তত্ত্বাবধানে গির লায়ন প্রজেক্ট চালু হয়। 1974 সাল থেকে এই পপুলেশন ক্রমশ বাড়তে থাকে। বর্তমানে গির অরণ্যে এশিয়ান সিংহের সংখ্যা 523 (2015, সিংহ গণনা অনুযায়ী)। 2015 সালে ভারত সরকারের পরিবেশমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে প্রজেক্ট লায়ন (project lion) গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া এশিয়াটিক লায়ন রি-ইনট্রোডাকশন প্রজেক্ট -এর মাধ্যমে এশিয়ার সিংহকে বাঁচানোর জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

কুমিরের সংখ্যা হ্রাসের কারণগুলি লেখো। কুমির সংরক্ষণ প্রচেষ্টা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

কুমিরের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ –

- চোরাশিকার – কুমিরের চামড়া সংগ্রহের জন্য কুমির নিধন করা হয়।

- খাদ্য – কুমিরের ডিম খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করায় তাদের সংখ্যা হ্রাস পায়।

- জেলেদের দ্বারা ক্ষতি – জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে জালে কুমির উঠলে অনেকসময়ে তাকে মেরে ফেলে।

কুমির সংরক্ষণ প্রচেষ্টা –

কুমির সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 1974 সালে ‘কুমির সংরক্ষণ গবেষণা প্রকল্প’ চালু হয়েছে। 1975 সালে ভারত সরকার কুমির প্রজনন ও পরিচালন প্রকল্প বা প্রজেক্ট ক্রোকোডাইল নামক কুমির সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করে। 16টি কুমির পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং 11টি কুমির স্যাংচুয়ারিতে ভারতবর্ষব্যাপী প্রকল্পটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রকল্পটিতে সহায়তা করবার জন্য কুশলী পরিচালকের প্রয়োজন অনুভব করে 1980 সালে হায়দ্রাবাদে কুমির প্রজনন ও পরিচালন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। ওড়িশার ভিতরকণিকা অভয়ারণ্য হল উল্লেখযোগ্য কুমির সংরক্ষণ প্রকল্প কেন্দ্র।

রেড পান্ডার সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণগুলি লেখো। রেড পান্ডা সংরক্ষণ প্রচেষ্টা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

রেড পান্ডার সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ –

- বাসস্থানের বিনাশ – বনজ কাঠ সংগ্রহ ও কৃষিকাজের জমির সম্প্রসারণে রেড পান্ডার বাসযোগ্য বনভূমি হ্রাস পেয়েছে। এদের খাদ্য মূলত বাঁশ গাছের পাতা। এই গাছের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় প্রাণীটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

- কুকুরের আক্রমণ – এ ছাড়া কুকুর প্রায়শই এই প্রাণীটিকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে।

- চোরাশিকার – রেড পান্ডার লোমশ চামড়া ও ঝালরের মতো সুন্দর ল্যাজ, থেকে টুপি ও পরিধান তৈরি হওয়ায় চোরাশিকারিরা প্রাণীটিকে শিকার করে।

রেড পান্ডা সংরক্ষণ প্রচেষ্টা –

বর্তমানে রেড পান্ডা একটি বিপন্ন প্রাণী। এই প্রাণীটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। 2005 সালে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার (WWF) নামক সংস্থা এবং সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশ সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রেড পান্ডা সংরক্ষণ প্রকল্প চালু করা হয়। সিকিমের বার্সি রোডোডেনড্রন অভয়ারণ্য ও কাঞ্চনজঙ্ঘা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ -এ রেড পান্ডা সংরক্ষণ প্রকল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এই সংরক্ষণ প্রকল্প অনুযায়ী এই দুই অঞ্চলে বাঁশ ও অন্যান্য উদ্ভিদকে জ্বালানির কাজে ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্থানীয় 200 জন মানুষকে কৃষিজ বর্জ্য ও কাদা থেকে তৈরি বিশেষ জৈব গুল (জ্বালানি) তৈরিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অরুণাচল প্রদেশে ‘কমিউনিটি কনজার্ভড এরিয়া’ বা CCA নামক রেড পান্ডার কতকগুলি বসতি অঞ্চলে স্থানীয় মানুষকেও সংরক্ষণে অংশীদার করা হয়। CCA অঞ্চলে রেড পান্ডার দর্শনের থেকে তাদের অতিরিক্ত রোজগারের ব্যবস্থাও করা হয়।

ভারতে 5টি বিপন্ন প্রজাতির নাম, সংরক্ষণ প্রকল্প ও স্থান উল্লেখ করো।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিপন্ন প্রজাতি –

| বিপন্ন প্রজাতি | সংরক্ষণ প্রকল্প | সংরক্ষণ স্থান |

| ভারতীয় বাঘ | ‘প্রজেক্ট টাইগার’ | 1. সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রির্জাভ (পশ্চিমবঙ্গ) 2. জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক (উত্তরাখণ্ড) |

| একশৃঙ্গ গন্ডার | ‘IRV 2020’ বা ‘ইন্ডিয়ান রাইনোভিশন 2020’ | 1. কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক (অসম) 2. জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্ক (পশ্চিমবঙ্গ) |

| এশিয়াটিক সিংহ | ‘গির এশীয় সিংহ পুনাবির্ভাব প্রজেক্ট’ (Gir Asiatic Lion Reintroduction Project) | গির ন্যাশনাল পার্ক ও ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি (গুজরাট) |

| কুমির (ঘড়িয়াল ও লবণাক্ত জলের কুমির) | ‘কুমির প্রজনন ও পরিচালন প্রকল্প’ | 1. ভিতরকণিকা স্যাংচুয়ারি (ওড়িশা) 2. ভগবতপুর কুমির প্রকল্প সুন্দরবন (পশ্চিমবঙ্গ) |

| রেড পান্ডা | ‘রেড পান্ডা প্রকল্প’ | 1. সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক, দার্জিলিং (পশ্চিমবঙ্গ) 2. কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক, (সিকিম) |

আজকে আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় “পরিবেশ, তার সম্পদ এবং তাদের সংরক্ষণ” অধ্যায়ের ‘জীববৈচিত্র্য এবং সংরক্ষণ‘ বিভাগের রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বা আপনি যদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন তাহলে আপনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি মাধ্যমিক পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি যে এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া, আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জন যার এটি প্রয়োজন হবে তার সাথে শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন