আজকে আমরা এই আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ইতিহাসের পঞ্চম অধ্যায়, “বিংশ শতকে ইউরোপ” এর কিছু “বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর পরীক্ষার জন্য বা আপনি যদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন, তাহলে আপনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার -এর সংস্কারগুলি সংক্ষেপে লেখো।

জার প্রথম নিকোলাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আলেকজান্ডার জার হিসেবে সিংহাসনে বসেন (1855 খ্রিস্টাব্দ)। দ্বিতীয় আলেকজান্ডার পিতার মতো স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ এবং প্রজাকল্যাণকামী শাসক।

দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সংস্কার –

স্বৈরাচারী শাসন এবং ভূমিদাসপ্রথাই যে রাশিয়ার অবক্ষয়ের প্রধান কারণ – এই সত্য জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে তিনি রাশিয়ার উন্নতিসাধনে তৎপর হন।

- উদারনৈতিক ব্যবস্থা – দ্বিতীয় আলেকজান্ডার জার নিকোলাসের আমলের দমননীতিকে রদ করেন। বিদ্রোহীদের নির্বাসনদণ্ড মকুব করেন, গুপ্তচর বাহিনী ভেঙে দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেন।

- ভূমিদাসপ্রথার বিলোপসাধন – ভূমিদাসরা (সার্ফ) রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল। সার্ফদের জীবন ছিল দুর্দশাগ্রস্ত। তাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার 1861 খ্রিস্টাব্দের 19 ফেব্রুয়ারি ‘মুক্তির ঘোষণাপত্র’ (Edict of Emancipation) তে স্বাক্ষর করেন। ফলে রাশিয়া থেকে ভূমিদাসপ্রথার অবসান ঘটে। ভূমিদাসদের মুক্তি দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে ‘মুক্তিদাতা জার’ (Czar Liberator) নামে খ্যাতি দেওয়া হয়।

- বিচারবিভাগীয় সংস্কার – দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের অনুকরণে বিচারবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেন। শাসনবিভাগ থেকে বিচারবিভাগকে পৃথক করা হয়।

- শাসনবিভাগীয় সংস্কার – তিনি সমগ্র রাশিয়াকে 350টি জেলায় বিভক্ত করে প্রত্যেক জেলায় জেমস্টোভো (Zemstvo) নামে একটি কাউন্সিল বা প্রাদেশিক সভা গঠন করেন। শিক্ষা ও শিল্পের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি আনার চেষ্টা করেন দ্বিতীয় আলেকজান্ডার।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের এই সংস্কারগুলি ছিল প্রায় নিষ্ফল। সংস্কারগুলি রূপ লাভ করেছিল অনেক বিলম্বে। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা চালু থাকায় সংস্কারের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছোয়নি। আইনগতভাবে ভূমিদাসপ্রথা লোপ পেলেও গ্রাম্য সমবায় বা ‘মির’-দের আধিপত্য বজায় থাকে। তবুও বলতে হয়, এই সংস্কারগুলি ছিল ইতিবাচক এবং রাশিয়ার বদ্ধ সমাজে খোলা বাতাসের ন্যায়।

রুশ বিপ্লবের পিছনে জারদের স্বৈরাচারী শাসনের কী ভূমিকা ছিল?

অথবা, রুশ বিপ্লবের পটভূমিতে জার তৃতীয় আলেকজান্ডার ও দ্বিতীয় নিকোলাস -এর ভূমিকা কী ছিল?

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের পটভূমিতে জার তৃতীয় আলেকজান্ডার ও দ্বিতীয় নিকোলাসের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুলি বিশেষভাবে দায়ী ছিল।

জার তৃতীয় আলেকজান্ডার –

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তৃতীয় আলেকজান্ডার রাশিয়ার জার হন। তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল শাসক।

- তিনি রাশিয়ার অধিবাসীদের ব্যক্তিস্বাধীনতা নাকচ করে রাশিয়াকে একটি স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

- তাঁর সাম্রাজ্যে বহু জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির লোক বসবাস করতেন। তিনি রাশিয়ায় – ‘এক জার, এক চার্চ, এক রাশিয়া’ (One Czar, One Church, One Russia)-র আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অ-রুশ ও ইহুদিদের চাকুরি, শিক্ষা ও সমস্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন।

- তিনি সংবাদপত্র, বিদ্যালয় ও বিচারালয়ের উপর কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিলেন।

- তিনি ভূমিদাসদের মুক্তির আইন নাকচ করে দিয়েছিলেন।

জার দ্বিতীয় নিকোলাস –

জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস রাশিয়ার জার হন।

- তিনিও তাঁর পিতার মতো স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। তিনি বলতেন, ‘আমি আমার পিতার মতো স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা বজায় রাখব।’

- তিনিও ‘এক জার, এক চার্চ, এক রাশিয়া’ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

- তিনি সংবাদপত্র, অনেক পুস্তক-পুস্তিকা, রাজনৈতিক দলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন।

- রুশ সাম্রাজ্যে বসবাসকারী অ-রুশ প্রজা, যেমন- পোল, ইহুদি, জার্মান প্রভৃতিদের উপর রুশ ভাষা ও সংস্কৃতি জোরপূর্বক আরোপ করেছিলেন।

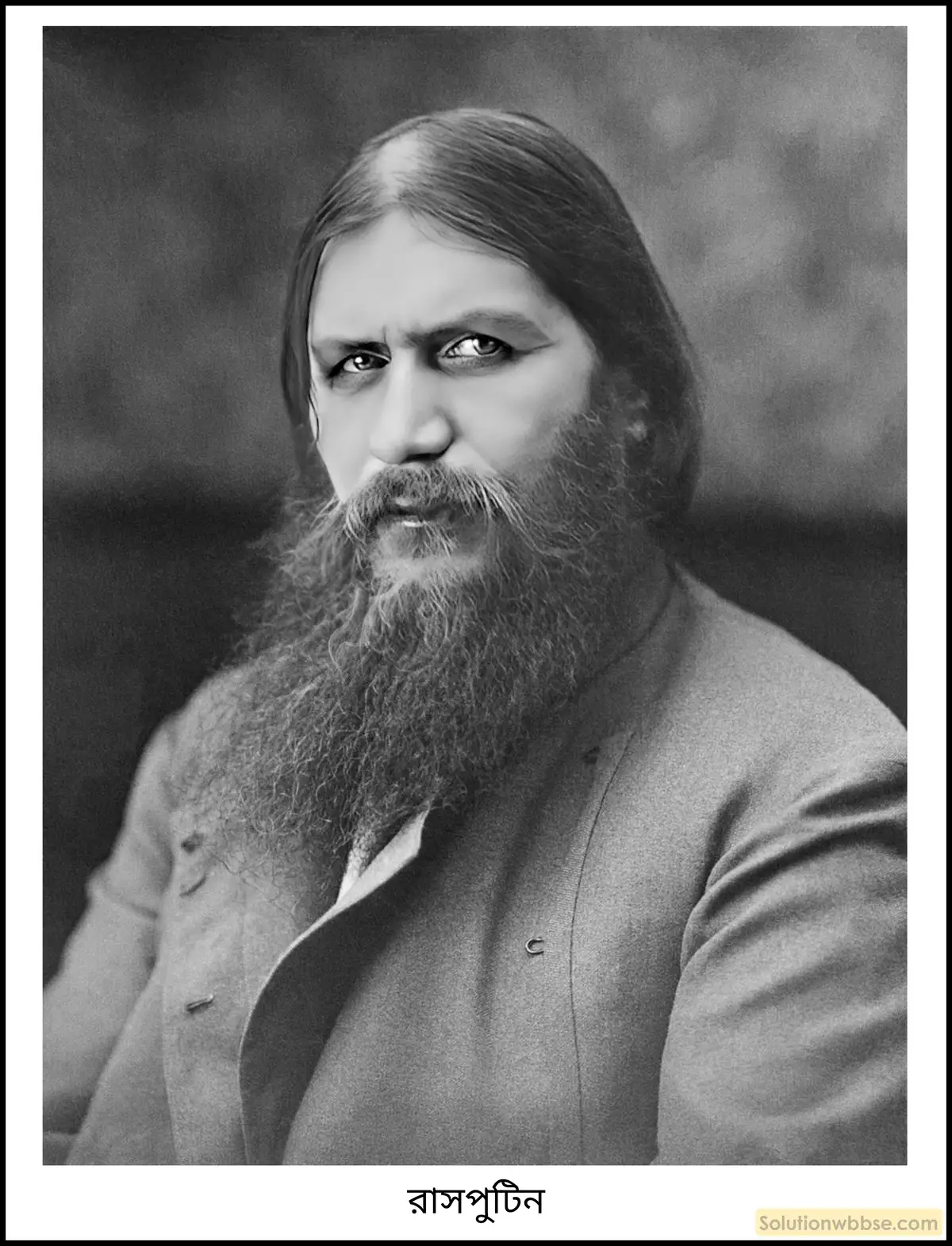

- জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বে রানি আলেকজান্দ্রা, কয়েকজন মন্ত্রী ও ভণ্ড সন্ন্যাসী রাসপুটিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে রাশিয়ার জারতন্ত্রের অবসান ঘটে। তাঁর স্বৈরাচারী শাসনে রাশিয়ার সর্বস্তরের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং 1905 ও 1917 খ্রিস্টাব্দে দুটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। 1917 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের ফলে 300 বছরের রোমানভ বংশের জার শাসনের অবসান ঘটে।

নারদনিক আন্দোলন (Narodnik Movement) সম্পর্কে টীকা লেখো।

রুশ জারদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণের প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ায় চরমপন্থী ভাবধারার জন্ম হয়। অনেক গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে, কিন্তু যখন এইসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন নারোদনিক আন্দোলন গড়ে ওঠে।

নারোদনিক আন্দোলন –

সার্ফ প্রথার বিলুপ্তি ঘটলেও রাশিয়ার কৃষক অভ্যুত্থান দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হয়। রাশিয়ার উদারপন্থী শিক্ষিত সম্প্রদায় এই ভূমিহীন কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাই ‘নিহিলিস্ট আন্দোলন’ (Nihilist Movement) কেবল দার্শনিক মতবাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি, ক্রমশ তা হয়ে উঠেছিল ‘জনতাবাদী আন্দোলন’ (Populist Movement)। রুশ ভাষায় ‘নারদ’ (Narod) শব্দ -এর অর্থ হল জনতা বা জনগণ। তা থেকেই এই আন্দোলনকে বলা হয় ‘নারদনিক আন্দোলন’ (Narodnik Movement)।

- কর্মসূচি – নারদনিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রায় 1 হাজার জন শিক্ষিত যুবক-যুবতী গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের বিপ্লবী আদর্শের সঙ্গে পরিচিত করাতে থাকে। তারা জনগণকে বোঝায় যে- গ্রামের কৃষকরা এবং শহরের শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ না হলে শোষণের অবসান ঘটবে না। তবে অচিরেই আন্দোলনকারীরা সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ করে।

- আন্দোলনের ব্যর্থতা – নারদনিক আন্দোলন নানা কারণে ব্যর্থ হয়েছিল-

- কৃষকরা নারদনিকদের আবেদনে সাড়া দেয়নি।

- সরকারি দমননীতির চাপে আন্দোলন তার গতি হারায়।

- গুরুত্ব – ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ – এই আন্দোলনই পরবর্তীকালে বৃহত্তর রুশ বিপ্লবের মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল। এর ফলেই জনগণ বিপ্লবী আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়।

‘নারদনিয়া ভলিয়া’ (Narodnaya Volya) সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

নারোদনিক আন্দোলনের ব্যর্থতার পর আন্দোলনকারীরা তাদের আন্দোলনের মত ও পথ পরিবর্তন করে। তারা কৃষকদের মধ্যে প্রচারের কর্মসূচি ত্যাগ করে সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ করে। 1876 খ্রিস্টাব্দে তারা ‘নারদনিয়া ভলিয়া’ (Narodnaya Volya) নামক বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গঠন করে আন্দোলন চালিয়ে যায়।

- নারদনিয়া ভলিয়া শব্দের অর্থ – রুশ ভাষায় ‘নারোদ’ শব্দের অর্থ ‘জনগণ’ এবং ‘ভলিয়া’ শব্দের অর্থ ‘ইচ্ছা’। অর্থাৎ, নারদনিয়া ভলিয়ার অর্থ ‘জনগণের ইচ্ছা’।

- নারদনিয়া ভলিয়ার কর্মসূচি – নারদনিয়া ভলিয়া গুপ্ত সমিতি জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জঙ্গি কার্যকলাপ শুরু করেছিল। তারা অত্যাচারী রাজকর্মচারীদের হত্যার কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই সংগঠনের নারী বিপ্লবী ভেরা জাসুলিচ (Vera Zasulich) অত্যাচারী রুশ সামরিক গভর্নর জেনারেল ট্রেপভ (General Trepov)-কে হত্যা করেন। পরে তিনি ধরা পড়লেও বিচারে মুক্তি পান।

- লক্ষ্য বদল – জার সরকার কঠোর দমননীতি অনুসরণ করে। পরবর্তীকালে বিপ্লবীরা নরম মনোভাব নিয়ে জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের কাছে আবেদন জানায় যে,

- জার সরকার নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা বন্ধ করবে এবং

- গণপরিষদ আহ্বান করলে বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করবে।

- জার সরকারের দমননীতি – জার তৃতীয় আলেকজান্ডার বিপ্লবীদের আবেদনে সাড়া না দিয়ে কঠোর দমননীতি অনুসরণ করেন। অনেক আন্দোলনকারী কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হন। লেনিনের দাদা আলেকজান্ডার উলিয়ানভ (Alexander Ulyanov) আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। সরকারের এই দমননীতির ফলে আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

- গুরুত্ব – বিপ্লবীদের আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এই আন্দোলনের গুরুত্বকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। এই আন্দোলন পরবর্তীকালের রুশ বিপ্লবের দিশা নির্ধারণে সহায়ক হয়েছিল।

1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের প্রাককালের রাশিয়ার কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা কীরূপ ছিল?

অথবা, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবের প্রাককালে রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

1905 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রাককালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ চরম আকার ধারণ করেছিল, যার ফলে সবচেয়ে দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিল কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণি।

- কৃষকশ্রেণির অবস্থা – বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার সমাজ ছিল দুভাগে বিভক্ত – সুবিধাভোগী অভিজাত সম্প্রদায় এবং দরিদ্র কৃষক শ্রেণি। ভূমিদাসপ্রথার অবসান হলেও কৃষকদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাসরা রাষ্ট্র, জমিদার, মির ইত্যাদিকে নানা প্রকার কর দিতে বাধ্য ছিল। ‘মির’-গুলিই ছিল জমির প্রকৃত মালিক-কৃষকরা সম্পূর্ণভাবে মিরগুলির অধীনস্থ হয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যে রাশিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ভূমিসমস্যা বিরাট আকার ধারণ করে। ফলে কৃষকদের উপর শোষণের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়।

- শ্রমিকশ্রেণির অবস্থা – রাশিয়ায় ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে রাশিয়ার জাতীয় ঋণের পরিমাণ দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে রুশ শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। তারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং অসহনীয় অবস্থার মধ্যে দিনযাপন করতে বাধ্য হত। শ্রমিকদের এই দুরবস্থা সম্পর্কে জার সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণগুলি সংক্ষেপে লেখো।

1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ – 1905 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল নানা কারণে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণগুলি হল-

- কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও তাদের মধ্যে কোনো ঐক্যবোধ গড়ে ওঠেনি।

- বিশালায়তন রাশিয়ার সর্বত্র এই বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় এই বিপ্লব কার্যকর হয়েছিল।

- 1905 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব ছিল অপরিকল্পিত এবং বিক্ষিপ্ত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি এতে যোগদান করায় ঐক্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থকে বড়ো করে দেখেছিল।

- নৌ ও স্থলবাহিনীর কিছু সৈন্য বিপ্লবে যোগ দিলেও সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনী জার সরকারের পক্ষই অবলম্বন করেছিল।

- জার সরকারের কঠোর দমননীতি ছিল বিপ্লবের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ।

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের সামাজিক পটভূমি কী ছিল?

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। রুশ বিপ্লব ছিল জনগণের দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভের প্রকাশ। ঐতিহাসিক লিপসন (Lipson) বলেছেন যে, রুশ বিপ্লবের কারণ রাশিয়ার ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এই বিপ্লবের জন্য রাশিয়ার দীর্ঘদিনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্যায়-অবিচার দায়ী ছিল।

সামাজিক পটভূমি –

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজ –

রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা মূলত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল –

- অভিজাত ও

- কৃষক-শ্রমিক শ্রেণি।

এ ছাড়াও ছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

- অভিজাত – রুশ সমাজে অভিজাতরা ছিলেন সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। কিন্তু তারা জার সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট ছিলেন বলে দেশের শাসনব্যবস্থায় তারা ছিলেন প্রধান স্তম্ভ। দেশের বেশিরভাগ জমিরও মালিক ছিলেন তারা।

- কৃষক ও শ্রমিক – রুশ সমাজে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণি ছিল জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ। ভূমিদাস মুক্তির আইন অনুসারে ভূমিদাসরা কৃষকের মর্যাদা পেয়েছিল। আবার কৃষকেরা জমি বিক্রি করে অনেকে ভূমিদাসের পর্যায়ে নেমে যায়। এদের অবস্থা দুর্বিষহ ছিল, সারা বছর তারা খেতে পেত না।

- মধ্যবিত্ত – রুশ সমাজে মধ্যবিত্ত লোক ছিল প্রায় নগণ্য। সমাজে এদের ভূমিকা ছিল না বললেই চলে।

সমাজে মদ্যপানের কু-অভ্যাস –

দরিদ্র ও অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিকরা নানারকম কু-অভ্যাসের শিকার হয়েছিল। তারা ‘ভদকা’ (Vodka) নামে এক ধরনের মদ পান করত।

শিক্ষার অভাব –

জার আমলে রাশিয়ায় তেমন শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের বেশিরভাগই ছিল নিরক্ষর। রুশ সরকারও শিক্ষাবিস্তারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণে জর্জরিত আধা-মধ্যযুগীয় রাশিয়ার সমাজ ছিল গতিহীন ও পশ্চাদপদ। এই দুরবস্থা রুশ বিপ্লবের সামাজিক পটভূমি রচনা করেছিল।

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের অর্থনৈতিক পটভূমি কী ছিল?

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। রুশ বিপ্লব ছিল জনগণের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রকাশ। ঐতিহাসিক লিপসন বলেছেন যে, রুশ বিপ্লবের (1917 খ্রিস্টাব্দ) কারণ রাশিয়ার ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এই বিপ্লবের জন্য রাশিয়ার অর্থনৈতিক পটভূমি যথেষ্ট দায়ী ছিল।

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের অর্থনৈতিক পটভূমি –

1917 খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়।

- সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা – রাশিয়ায় ভূমিদাস মুক্তি আইন পাস হলেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় ছিল। চার্চ ও জমিদারদের জমি অধিগ্রহণ করা হলেও ‘কুলাক’ (জোতদার) শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। আগের মতোই আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক ও শোষণ বজায় থাকে সমাজে। ফসলের অর্ধেক অংশ জমির মালিক আদায় করত।

- প্রযুক্তির অভাব – সমসাময়িক পশ্চিম ইউরোপে কৃষি বিপ্লব ঘটলেও রাশিয়ায় তা ঘটেনি। রাশিয়ায় তখনও পুরোনো দিনের মতো লাঙল-বলদের ব্যবহার ছিল। সেচব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম।

- বিদেশি মূলধননির্ভর শিল্প – শিল্পের ক্ষেত্রেও রাশিয়া অনেক পিছিয়ে ছিল। রাশিয়ায় যা শিল্প হয়েছিল তাতেও বিদেশি পুঁজির আধিপত্য ছিল। রাশিয়ায় মূলধন বিনিয়োগ করেছিল মূলত তৈল শিল্পে ব্রিটেন, কয়লা ও ধাতু শিল্পে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে জার্মানি। রাশিয়ার শিল্পায়নের জন্য বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য 1914 খ্রিস্টাব্দে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ হয়েছিল 5,400 মিলিয়ন রুবল।

- মধ্যবিত্তশ্রেণির অভাব – রাশিয়ায় ব্রিটেন বা ফ্রান্সের মতো ধনী বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থান ঘটেনি। মুষ্টিমেয় ধনী অভিজাতদের হাতে সম্পদ সঞ্চিত থাকলেও তা ব্যাবসাবাণিজে মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি।

- সমুদ্রপথের অভাব – রাশিয়ায় সমুদ্রপথে গমনাগমনের সুযোগ ছিল না। ফলে রাশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের যথেষ্ট বিকাশ ঘটেনি।

1917 খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের রাজনৈতিক পটভূমি কী ছিল?

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। রুশ বিপ্লব ছিল জনগণের দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ঐতিহাসিক লিপসন বলেছেন যে, রুশ বিপ্লবের (1917 খ্রিস্টাব্দ) কারণ রাশিয়ার ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এই বিপ্লবের জন্য রাশিয়ার রাজনৈতিক পটভূমি যথেষ্ট দায়ী ছিল।

রাজনৈতিক পটভূমি –

- জারের স্বৈরাচারী শাসন – বিংশ শতকের শুরুতে রাশিয়া ছিল একটি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। তখন রাশিয়ায় ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী রোমানভ বংশীয় জারদের স্বৈরাচারী শাসন বজায় ছিল। জারের অনুগ্রহপুষ্ট অভিজাতরা দেশের শাসন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। দেশের শাসন পরিচালনায় সাধারণ মানুষের কোনো ভূমিকা ছিল না।

- বৈদেশিক যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় – 1917 খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের আগে রুশ জারতন্ত্র হীনবল হয়ে পড়েছিল –

- 1904-1905 খ্রিস্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয়। ফলে রুশ জারের মর্যাদা নষ্ট হয়।

- আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হতে থাকলে রুশ জনগণ জারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হয়।

- জার শাসনে অবৈধ হস্তক্ষেপ – 1917 খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের প্রাককালে রাশিয়ার জার ছিলেন দ্বিতীয় নিকোলাস। তিনি ছিলেন তাঁর রানি জারিনা আলেকজান্দ্রার প্রভাবাধীন। আবার রানি আলেকজান্দ্রা ছিলেন জর্জিয়া থেকে আগত ভণ্ড সন্ন্যাসী রাসপুটিনের দ্বারা প্রভাবিত। রাসপুটিন আলেকজান্দ্রার মাধ্যমে রাশিয়ার আমলা, মন্ত্রী ও সেনাপতি নিয়োগ, রাজ্যশাসন, যুদ্ধ পরিচালনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতেন।

- রুশিকরণ নীতি – রাশিয়ায় পোল, ফিন, ইউক্রেনীয়, তুর্কি, জর্জীয়, আর্মেনীয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক বসবাস করত। রাশিয়ার জনসংখ্যার 20% ছিল ভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ। 1905 খ্রিস্টাব্দের পর জার সরকার এদের উপর বলপূর্বক রুশ ভাষা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়। তা ছাড়া তাদের উপর তিন গুণ বেশি কর আরোপ করে। ফলে অ-রুশ জনগণ জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে শামিল হয়।

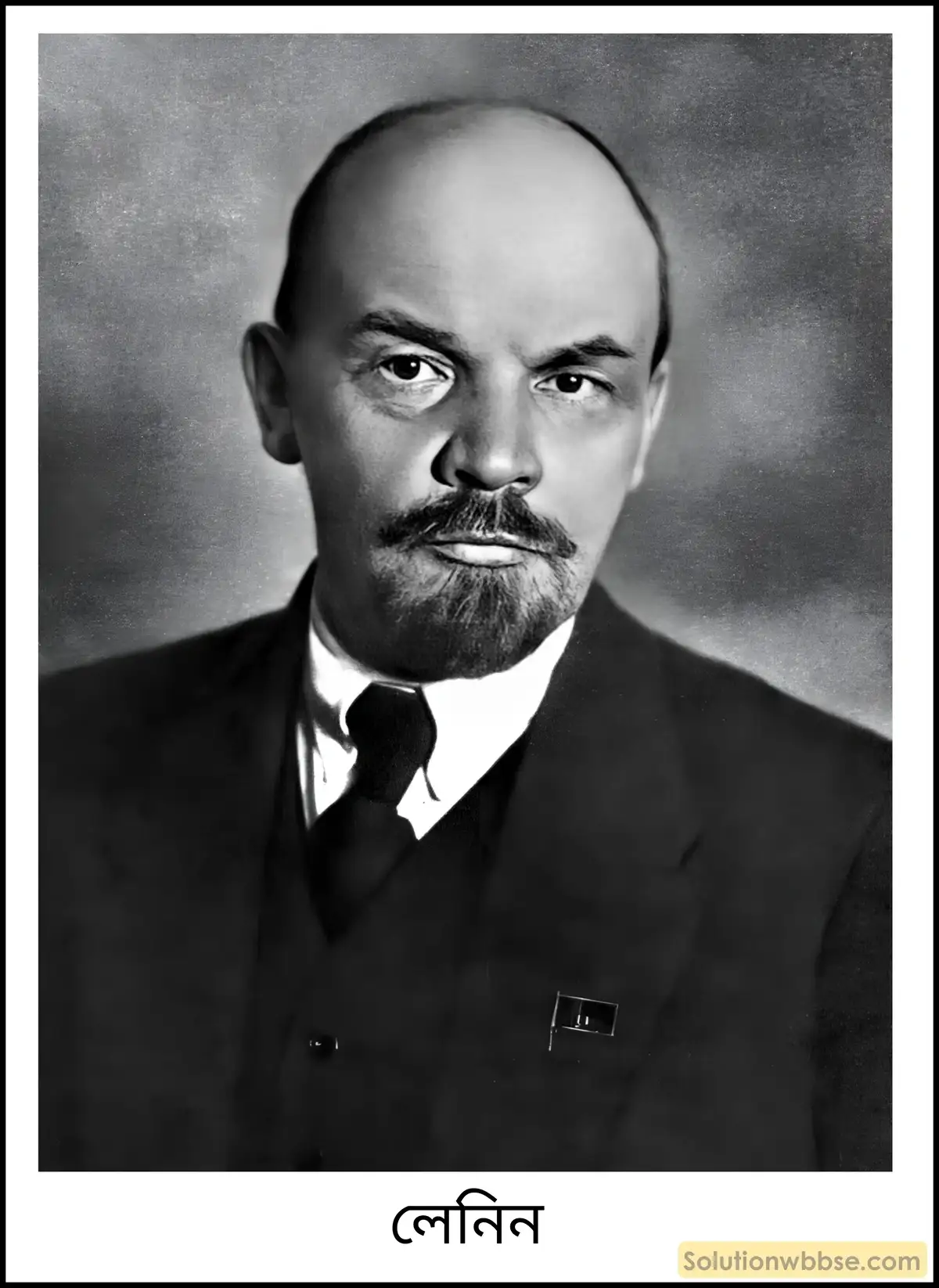

- রাজনৈতিক দল – ইতিমধ্যে রাশিয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের প্রধান শাখা বলশেভিক দল ও তার নেতা লেনিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দল শাখা সংগঠনের মাধ্যমে জারতন্ত্রের প্রতি বিক্ষুব্ধ জনগণকে সংগঠিত করে। লেনিন তাঁর বিখ্যাত ‘এপ্রিল থিসিস’ ঘোষণা করেন এবং শান্তি, জমি ও রুটি-র স্লোগান দেন। এর ফলে রুশ জনগণ জারবিরোধী হয়ে ওঠে ও বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়।

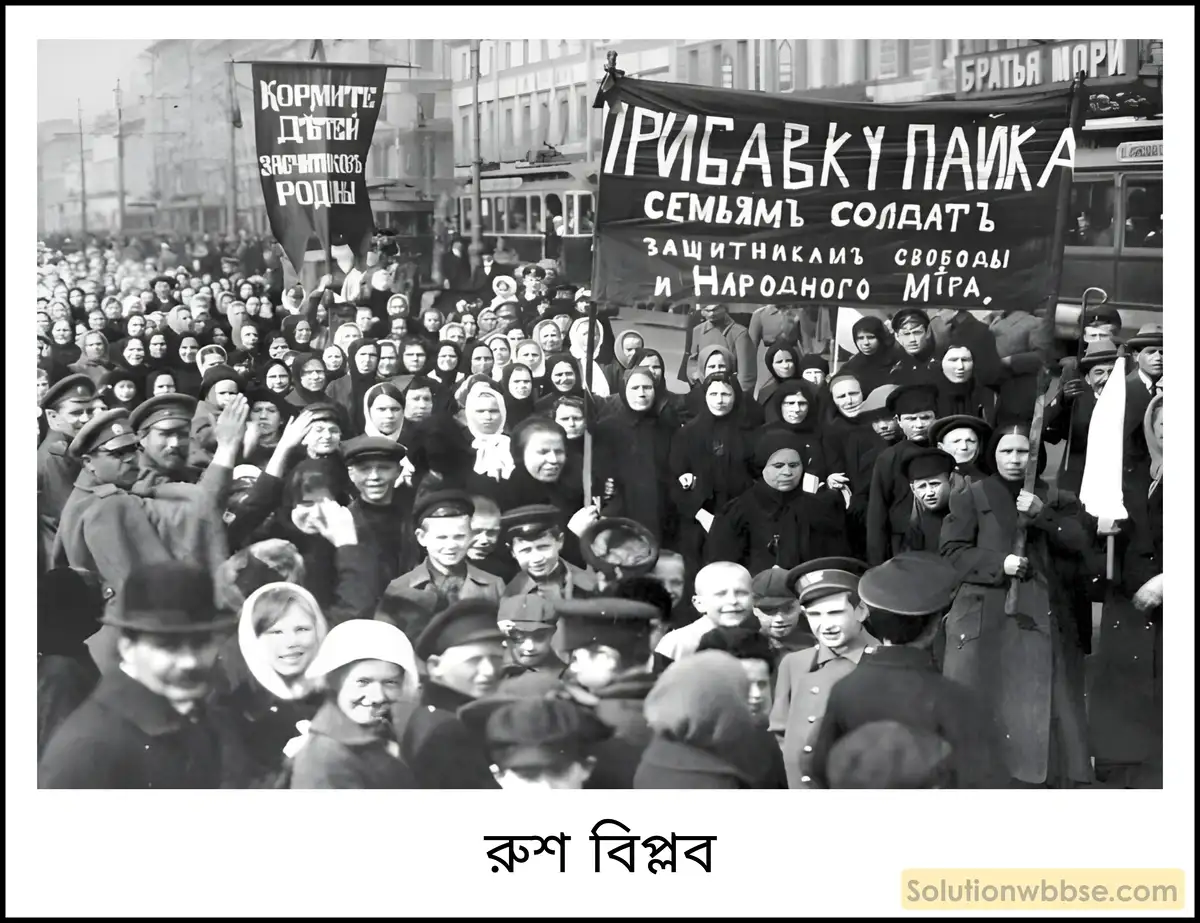

সময়সারণির মাধ্যমে 1917 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের রুশ বিপ্লবের বা মার্চ বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্ণয় করো।

রাশিয়ার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান, যুদ্ধে পরাজয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্য সংকট প্রভৃতি কারণে রাশিয়ার সাধারণ জনগণ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

সময়সারণি –

- 1917 খ্রিস্টাব্দের 8 মার্চ – পেট্রোগ্রাড শহরে 80-90 হাজার শ্রমিক বলশেভিক দলের নেতৃত্বে আন্দোলনে শামিল হয়। আন্দোলনকারীদের স্লোগান ছিল ‘স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক’, ‘শান্তি চাই, জমি চাই, রুটি চাই।’ রাশিয়ার ধর্মঘটি শ্রমিকরা লাল পতাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় অবরোধ গড়ে তোলে।

- 1917 খ্রিস্টাব্দের 11 মার্চ – ধর্মঘটিদের শায়েস্তা করার জন্য জার সেনাবাহিনী পাঠান। জার এক ঘোষণাপত্র জারি করে বলেন যে, পেট্রোগ্রাড-এ যেসব শ্রমিক ধর্মঘট করেছে তারা যেন কাজে ফিরে যায়। এর সঙ্গে নবনির্বাচিত ‘ডুমা’-ও তিনি ভেঙে দেন এবং সদস্যদের অনুরোধ জানান যে, তারা যেন ডুমা ছেড়ে চলে যান।

- 1917 খ্রিস্টাব্দের 12 মার্চ – জারের পাভলোভস্কি রেজিমেন্ট (Pavlovsky Regiment) ও ভলিনস্কি রেজিমেন্ট (Volinsky Regiment) আন্দোলনকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করতে অস্বীকার করে এবং বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করে। আসলে সৈন্যরা ছিল কৃষক ও শ্রমিক পরিবারের সন্তান। পেট্রোগ্রাড শহর বিপ্লবীদের দখলে চলে আসে। বিপ্লবীরা পেট্রোগ্রাড ও রাশিয়ার বিভিন্ন শহরে সোভিয়েত (Soviet) বা পরিষদ গঠন করে।

- 1917 খ্রিস্টাব্দের 13 মার্চ – সোভিয়েত সদস্যরা ঘোষণা করেন, এখন থেকে তারাই সরকার পরিচালনা করবে।

- 1917 খ্রিস্টাব্দের 15 মার্চ – পেট্রোগ্রাড, সোভিয়েত ও ডুমা জোটবদ্ধ হয়। আন্দোলকারীরা ডেমোক্র্যাট দলের প্রিন্স জর্জ লুভ -এর নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার গঠন করে। এটি ‘মার্চ বিপ্লব’ নামে পরিচিত।

- 16 মার্চ – পেট্রোগ্রাড -এর দিকে জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রেলযাত্রার সময় রেলশ্রমিকেরা পথ অবরোধ করে। জার পদত্যাগের দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন।

এইভাবে জার দ্বিতীয় নিকোলাস ও রোমানভ বংশের পতন ঘটে এবং রাশিয়ায় বুর্জোয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

1917 খ্রিস্টাব্দের রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের (November, Revolution) কারণ কী ছিল?

1917 খ্রিস্টাব্দের 16 মার্চ বিপ্লবের মাধ্যমে জারতন্ত্রের পতন ঘটে। অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলে অস্থায়ী সরকারের পালাবদল হয়। শেষে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লব ঘটে (7 নভেম্বর, 1917 খ্রিস্টাব্দ)।

নভেম্বর বিপ্লব (November Revolution) –

1917 খ্রিস্টাব্দের মার্চ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান ঘটলেও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 1917 খ্রিস্টাব্দের ‘নভেম্বর বিপ্লব’ বা ‘বলশেভিক বিপ্লব’ (Bolshevik Revolution) -এর ফলে ‘রুশ বিপ্লব’ সম্পূর্ণ হয়। 1917 খ্রিস্টাব্দের মার্চ বিপ্লবের ফলে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকারের দ্বারা নির্বাচিত ডুমা (Duma)-র বুর্জোয়া সদস্যরা একটি অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে। রাশিয়ার বলশেভিক দল এই সরকারকে মেনে নেয়নি। তারা রাশিয়ার গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষকে নিয়ে যে সোভিয়েত (Soviet) বা পরিষদ গঠন করেছিল, সেই সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর চেয়েছিল।

প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতি জনগণের ক্ষোভের কারণ –

1917 খ্রিস্টাব্দে মার্চ বিপ্লবের ফলে প্রতিষ্ঠিত রাশিয়ার প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতি জনগণের মনে অসন্তোষ ও ক্ষোভ জমেছিল। কারণ –

- কৃষকদের ক্ষোভ – কৃষকরা আশা করেছিল যে রাশিয়ার আমূল ভূমিসংস্কার হবে, ‘কুলাক’ প্রথার অবসান ঘটবে এবং তারা জমি পাবে। কিন্তু কৃষকরা তা পায়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে অনেক কৃষককে যুদ্ধে যেতে হয়েছিল। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় জার্মানবাহিনীর হাতে তারা দলে দলে মারা যায়। এই ঘটনায় কৃষকশ্রেণি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

- শ্রমিকদের ক্ষোভ – মার্চ বিপ্লবের ফলে গঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কাছে শ্রমিকদের আশা ছিল যে, তাদের বেতন বৃদ্ধি হবে এবং কাজের সময়সীমা 8 ঘণ্টা নির্ধারিত হবে। শ্রমিকদের এই চাহিদা পূরণ হয়নি বলে শ্রমিকরাও সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল।

- সেনাবাহিনীর ক্ষোভ – রাশিয়ার সেনাবাহিনী ও তাদের পরিবারেরা আশা করেছিল সরকার যুদ্ধ বন্ধ করবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক সরকার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল। ফলে সেনাবাহিনী ও তাদের পরিবার-পরিজনরা সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

- অ-রুশ জনগণের অসন্তোষ – রাশিয়ায় অনেক অ-রুশ জনগণ বসবাস করত। তারা আশা করেছিল সরকার তাদের স্বায়ত্তশাসন দেবে। কিন্তু তাদের আশা পূরণ হয়নি।

- বলশেভিকদের ভূমিকা – লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল বিভিন্ন শাখা সংগঠন এবং সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করেছিল। লেনিন ‘এপ্রিল থিসিস’ ঘোষণা করেন 16 এপ্রিল, 1917 খ্রিস্টাব্দে এবং সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েত -এর হাতে সমর্পণের দাবি ওঠে।

এইভাবে লেনিন তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বের দ্বারা প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূলে আনেন। অনুগত লাল ফৌজ এবং সোভিয়েতগুলির সাহায্যে রাশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে (7 নভেম্বর, 1917 খ্রিস্টাব্দ) নভেম্বর বিপ্লব সফল হয়।

লেনিনের চিন্তাধারা ও মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

লেনিনের চিন্তা ও মতবাদ –

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (Social Democratic Party)-র লন্ডন সম্মেলন –

1903 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে অনুষ্ঠিত সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দ্বিতীয় অধিবেশনে লেনিন তাঁর প্রধান দুটি বক্তব্য তুলে ধরেন –

- দলের সদস্যপদ দলের সক্রিয় কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

- এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হবে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানো। তাই এই দল রাশিয়ায় জারতন্ত্র ও পুঁজিবাদের উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে।

এই নীতিগত কারণে দল বলশেভিক (Bolshevik) ও মেনশেভিক (Menshevik) নামক দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

লেনিনের ‘এপ্রিল থিসিস’ (April Theses) –

সুইজারল্যান্ড থেকে 1917 খ্রিস্টাব্দের 16 এপ্রিল দেশে ফিরে আসেন। এরপর তিনি বলশেভিক অনুগামীদের সামনে তাঁর বিখ্যাত ‘এপ্রিল থিসিস’ (April Theses) ঘোষণা করেন। যাতে বলা হয় –

- মার্চ বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন ঘটেছে বলশেভিকদের জন্যই, তাই অস্থায়ী সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করতে হবে।

- সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে।

- রাশিয়ার সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করে তা রাষ্ট্রীয়করণ করতে হবে।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে রাশিয়া বিরত থাকবে।

- রাশিয়ার সৈনিক, কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য ‘শান্তি, জমি ও বুটি’-র তত্ত্ব বাস্তবায়িত করা হবে।

- রাশিয়াতে ‘সর্বহারা শ্রেণির একনায়কতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠিত হবে।

- নভেম্বর বিপ্লবের পর লেনিন রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই পথে বাধার সৃষ্টি হলে তিনি মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। এইজন্য তিনি নতুন আর্থিক নীতি বা New Economic Policy (NEP) ঘোষণা করেন।

লেনিনের অবদান –

লেনিনের ‘শান্তি, জমি ও রুটি’-র স্লোগানে রাশিয়ার জনগণ আকৃষ্ট হয়। 1917 খ্রিস্টাব্দের 10 অক্টোবর লেনিন পেট্রোগ্রাড শহরে এক গোপন বৈঠকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করেন। 1917 খ্রিস্টাব্দের 7 নভেম্বর ট্রটস্কি-র নেতৃত্বে 25 হাজার লাল ফৌজ রাজধানী পেট্রোগ্রাড দখল করে। ফলে অস্থায়ী কেরেনস্কি সরকারের পতন ঘটে এবং লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

‘এপ্রিল থিসিস’ সম্পর্কে টীকা লেখো।

অথবা, ‘এপ্রিল থিসিস’ কে প্রবর্তন করেন? এর বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব লেখো।

অথবা, ‘এপ্রিল থিসিস’ কী? এর বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব লেখো।

1917 খ্রিস্টাব্দের 16 এপ্রিল বলশেভিক নেতা লেনিন সুইজারল্যান্ডের নির্বাসন থেকে রাশিয়ায় ফিরে এসে বলশেভিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে এক কর্মধারা প্রকাশ করেন; যা ‘এপ্রিল থিসিস’ নামে খ্যাত।

এপ্রিল থিসিসের বিষয়বস্তু –

বলশেভিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে লেনিন যে এপ্রিল থিসিস ঘোষণা করেছিলেন, সেখানে বলা হয় –

- মার্চ বিপ্লবে যেহেতু সোভিয়েতগুলি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, সেহেতু সব ক্ষমতা সোভিয়েতগুলিকে দিতে হবে।

- বুর্জোয়া শাসনের অবসান ঘটিয়ে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

- শান্তি, রুটি ও জমির স্লোগানকে বাস্তবায়িত করে শ্রমিকদের রুটি, কৃষকদের জমি এবং সেনাদলকে শান্তি দেওয়া হবে।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে রাশিয়া বিরত থাকবে ইত্যাদি।

এপ্রিল থিসিসের গুরুত্ব –

- রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সংগঠনে এপ্রিল থিসিসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কারণ –

- লেনিনের শান্তি, জমি ও রুটির স্লোগান সৈনিক, কৃষক ও শ্রমিককে একত্রিত করে বিপ্লবের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল।

- এপ্রিল থিসিস ঘোষণার পরেই বলশেভিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটি কৃষক, শ্রমিক ও সেনা প্রতিনিধিদের সংগঠন সোভিয়েতের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

এইভাবে লেনিনের এপ্রিল থিসিস মার্চ বিপ্লবকে নভেম্বর বিপ্লবে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছিল।

বলশেভিক দল কীভাবে রাশিয়ায় ক্ষমতা দখল করে?

অথবা, রুশ বা বলশেভিক বিপ্লবে (1917 খ্রিস্টাব্দ) লেনিনের ভূমিকা কী ছিল?

1917 খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় বলশেভিক দলের নেতৃত্বে ‘সর্বহারার একনায়কত্ব’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন বলশেভিক দলের নেতা লেনিন।

অস্থায়ী সরকারের ব্যর্থতা –

রুশ বিপ্লবের ফলে জার সরকারের পতন ঘটলে প্রিন্স লুভড্ এবং কেরেনস্কির নেতৃত্বে অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও এই সরকার জনগণের প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ হয়।

ক্ষমতা দখলের আহ্বান –

লেনিন বলেন যে, বলশেভিকদের উদ্যোগেই মার্চ মাসে জারতন্ত্রের পতন ঘটায় দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা বলশেভিকদেরই প্রাপ্য। তিনি বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা দখলের জন্য বলশেভিকদের আহ্বান জানান।

লেনিনের নেতৃত্ব এবং বলশেভিক দল –

এমতাবস্থায় বলশেভিক নেতা লেনিন রাশিয়ায় ফিরে বিখ্যাত ‘এপ্রিল থিসিস’ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন- সেনাবাহিনীকে শান্তি কৃষকদের জমি শ্রমিকদের রুটি দিতে হবে এবং সব ক্ষমতা থাকবে সোভিয়েতের হাতে। ফলে কৃষক, শ্রমিকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে বলশেভিক দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

বলশেভিক দল ও সংকট সমাধান –

এমতাবস্থায় জেনারেল কর্নিলভ -এর অভ্যুত্থান ঘটলে প্রথমে কেরেনস্কি কর্নিলভের সাহায্যে বলশেভিকদের দমন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কর্নিলভ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলে কেরেনস্কি বলশেভিকদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বলশেভিকরা সাহায্য করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিদ্রোহ –

কিন্তু 1917 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বলশেভিকরা অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও কেরেনস্কি সরকার তা কঠোর হাতে দমন করে। 25 অক্টোবর শ্রমিকদের বিশাল বিক্ষোভ মিছিলে পেট্রোগ্রাড শহর উত্তাল হয়ে ওঠে। সোভিয়েত সৈন্যরা গিয়ে সরকারি বাড়ি, টেলিগ্রাফ অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সরকারি ব্যাংক ইত্যাদি দখল করে। ট্রটস্কি-র নেতৃত্বে ‘রেড গার্ড’ বা ‘লাল ফৌজ’ ছিল এই কর্মকান্ডের মূল নায়ক।

সরকারের পতন ও ক্ষমতা দখল –

1917 খ্রিস্টাব্দের 7 নভেম্বর লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে অস্থায়ী সরকার ভেঙে পড়ে এবং বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করে। লেনিনের নেতৃত্বে গঠিত হয় নতুন সমাজতান্ত্রিক সরকার।

রুশ বিপ্লবে বলশেভিকদের সাফল্যের কারণগুলি কী ছিল?

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবে বলশেভিকরা সাফল্যলাভ করায় রাশিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রুশ বিপ্লবে বলশেভিক দলের সাফল্যের পেছনে একাধিক কারণ ছিল –

বলশেভিকদের সাফল্যের কারণ –

- জার শাসনের দুর্বলতা – রাশিয়ার জার শাসন রুশ বিপ্লবের প্রাককালে চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। রাশিয়ার জাররা ছিলেন দুর্বল, অপদার্থ ও স্বৈরাচারী। ফলে জনগণ এই শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, যা বলশেভিকদের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছিল।

- সমকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি – 1917 খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। ফলে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার দরুন তারা রাশিয়ার বিপ্লবে জারকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারেনি।

- দুর্বল প্রতিবিপ্লব – রাশিয়ায় বিপ্লববিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্যবোধের পরিবর্তে মতবিরোধই বেশি লক্ষ করা গিয়েছিল। তাদের এই মতবিরোধ বলশেভিকদের সাহায্য করেছিল।

- সামরিক বিপর্যয় – প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ার সামরিক বিপর্যয় ঘটে। প্রশিক্ষণহীন রুশ কৃষক-শ্রমিকদের সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে পাঠানো হলে জার্মানবাহিনীর হাতে তারা নিহত হয়। এর ফলে জনগণের সমস্ত ক্ষোভ জারতন্ত্রের উপর গিয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বলশেভিকরা প্রচার চালিয়ে জনগণের সহানুভূতি লাভ করে।

- লেনিনের নেতৃত্ব – বলশেভিক দলের নেতা লেনিন ছিলেন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন। তিনি রাশিয়ার বাস্তব পরিস্থিতিকে কাজে লাগান। যুদ্ধের বদলে শান্তির আশায় সেনাবাহিনী, রুটির আশায় অভুক্ত জনগণ এবং জমির আশায় কৃষকেরা লেনিনের আহ্বানে সাড়া দেয়।

রুশ বিপ্লব কবে হয়? এ বিপ্লব রাশিয়ার রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজে কী প্রভাব ফেলেছিল?

পৃথিবীর যুগান্তকারী ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম হল 1917 খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত রুশ বিপ্লব। রাশিয়ার রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য।

রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজে প্রভাব –

- রাজনৈতিক প্রভাব – রুশ বিপ্লব রাশিয়ায় জারের স্বৈরতন্ত্র, অভিজাতবর্গের বিশেষ অধিকার এবং যাজকদের প্রাধান্যের বিলোপ ঘটিয়ে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে রাশিয়াতেই সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

- শ্বেত সন্ত্রাস (White Terror) – বিপ্লবের প্রভাবে রাশিয়ায় ‘শ্বেত সন্ত্রাস’ চালু হয়েছিল। কারণ রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার জনসাধারণ বলশেভিক সরকারের সপক্ষে এলেও অভিজাত, যাজক ও বিত্তশালী শ্রেণিগুলি বলশেভিক সরকারের বিরোধী হয়ে ওঠে। এর ফলে রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবের ‘শ্বেত সন্ত্রাস’ শুরু হয়।

- অর্থনৈতিক প্রভাব – রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত মুনাফার নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং বিনা ক্ষতিপূরণে কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে শ্রমিকদের হাতেই পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কৃষিক্ষেত্রে জমিদারদের থেকে জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এইভাবে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে ন্যায্য বণ্টন ব্যবস্থার প্রচলন করে রুশবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা হয়।

- সামাজিক প্রভাব – রুশ বিপ্লবের প্রভাবে রাশিয়ায় বসবাসকারী অ-রুশ জাতিগুলিকে সমমর্যাদা ও সমান অধিকার প্রদান করে রুশ জীবনের অংশীদার করে তোলা হয়।

মার্কস-এঙ্গেলসের সাম্যবাদের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে রাশিয়ায়। 1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব প্রচলিত সমাজকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রুশ বিপ্লবের কয়েকটি প্রভাব লেখো।

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বা বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য শুধুমাত্র রাশিয়াতেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল।

রুশ বিপ্লবের প্রভাব –

- ঔপনিবেশিক আন্দোলনে প্রভাব – 1917 খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবে বলশেভিক দলের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপনিবেশবিরোধী মুক্তি আন্দোলন শুরু হয় এবং চিন ও ভারত-সহ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে।

- সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা – রুশ বিপ্লবের প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হয়। বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলনের মধ্যে সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে লেনিনের উদ্যোগে 1919 খ্রিস্টাব্দে মস্কোতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক (Third International) বা কমিন্টার্ন (Comintern) প্রতিষ্ঠিত হয়।

- বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব – রুশ বিপ্লবের প্রভাবে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র চ্যালেঞ্জ জানায়। এর ফলে বিশ্ব রাজনীতি পুঁজিপতি ও সমাজতান্ত্রিক এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

- বিভিন্ন রাজবংশের পতন – রুশ বিপ্লবের প্রভাবে রাশিয়ায় রোমানভ রাজবংশ, জার্মানিতে হোহেনজোলার্ন রাজবংশ, অস্ট্রিয়ায় হ্যাপসবার্গ রাজবংশের পতন ঘটে। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

- শ্রমিক শোষণে অব্যাহতি – ইউরোপে সাম্যবাদী ভাবধারার গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রবর্তন করে শ্রমিক শোষণ বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়।

সমকালীন বিশ্বের সমাজে রুশ বিপ্লবের কী প্রভাব পড়েছিল?

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব সমকালীন বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। ঐতিহাসিক ই.এইচ. কার বলেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বলশেভিক বিপ্লব একটি বৈশ্বিক আন্দোলনে পরিণত হয়।

সমাজব্যবস্থায় প্রভাব –

- সাম্যবাদী ভাবধারার বিস্তার – রুশ বিপ্লব সমাজব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। এর প্রভাবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদী ভাবধারার বিস্তার ঘটে।

- শ্রমিক শ্রেণির মর্যাদা বৃদ্ধি – রুশ বিপ্লবের পর সমাজে শ্রমিক শ্রেণির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি শ্রমিক শোষণ রোধে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

- নাগরিকের সমানাধিকার – রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় সকল নাগরিকের সমান অধিকারের নীতি ঘোষণা করা হয়। এই নীতি পরবর্তীকালে বিশ্বের অনেক দেশেই অনুসরণ করা হয়েছিল।

- ধর্মীয় স্বাধীনতা – রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় রাষ্ট্র ও গির্জাকে পৃথক করা হয় এবং নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়, যা পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশেও প্রভাব ফেলেছিল।

সমকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রুশ বিপ্লবের কী প্রভাব পড়েছিল?

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব সমকালীন সমগ্র বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। ঐতিহাসিক ই এইচ কার (E H Carr) বলেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বলশেভিক আন্দোলন একটি বিশ্ব আন্দোলনে পরিণত হয়।

সমাজব্যবস্থায় প্রভাব –

- সাম্যবাদী ভাবধারার বিস্তার – রুশ বিপ্লব সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে আসে। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার প্রভাবে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদী ভাবধারার বিস্তার ঘটে।

- সমাজে শ্রমিকশ্রেণির মর্যাদা বৃদ্ধি – রুশ বিপ্লবের ফলে সমাজে শ্রমিক শ্রেণির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রাশিয়ার সাম্যবাদী ভাবধারার গতিরোধ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি শ্রমিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

- নাগরিকের সমানাধিকার – রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় সকল নাগরিকের সমান অধিকারের নীতি ঘোষিত হয়েছিল। নাগরিকের সমানাধিকারের নীতি বিশ্বের অনেক দেশ গ্রহণ করেছিল।

- নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রদান – রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় রাষ্ট্রকে গির্জা থেকে পৃথক করে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। রাশিয়ার এই আদর্শ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে প্রভাবিত করেছে বলে সেইসব দেশে এই আদর্শ অনুসৃত হয়েছে।

সমকালীন বিশ্বের অর্থনীতিতে রুশ বিপ্লবের কী প্রভাব পড়েছিল?

1917 খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব সমকালীন সমগ্র বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। ঐতিহাসিক ই এইচ কার (E H Carr) বলেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বলশেভিক আন্দোলন একটি বিশ্ব আন্দোলনে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক প্রভাব –

- ব্যক্তিমালিকানার অবসান – রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিগত মুনাফার নীতি পরিত্যক্ত হয়। কলকারখানার উৎপাদন ও বণ্টন রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয়। পৃথিবীর অনেক দেশ এই নীতির দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রভাবিত হয়।

- জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ – রাশিয়ায় জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত করে তা কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

- কৃষিক্ষেত্রে প্রভাব – রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার কৃষকরা উদ্বৃত্ত ফসল নিজেরা বাজারে বিক্রি করতে পারত। কৃষকরা নগদ মূল্যে কর দিত। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি ব্যাংক ও সমবায় ব্যবস্থা গঠন করা হয়। রাষ্ট্রীয় খামার গড়ে ওঠে। এই কৃষিনীতির দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ প্রভাবিত হয়েছে।

- শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন – রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময়সীমা 8 ঘণ্টা নির্দিষ্ট করা হয়। শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে উপযুক্ত মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিকদের উন্নয়নের এই নীতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গৃহীত হয়েছে।

- পুঁজিবাদের বিকল্প – সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ছিল পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকল্প ব্যবস্থা। 1929 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় আর্থিক মহামন্দা শুরু হলে বিশ্বব্যাপী তার প্রভাব পড়লেও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মন্দার প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে।

রুশ বিপ্লব বিশ্ব অর্থনীতিতেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। কৃষি-শিল্পের জাতীয়করণ, গণবন্টন ব্যবস্থার গণমুখীকরণ, শোষণহীন সমাজ বিশ্বের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে এবং বহু দেশ তার অনুকরণ করে।

সাম্রাজ্যবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কতখানি দায়ী ছিল?

1914 খ্রিস্টাব্দের 28 জুলাই অস্ট্রিয়ার সার্বিয়া আক্রমণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য যেসব কারণ দায়ী ছিল তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদ। অনেক ঐতিহাসিক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী 1870 থেকে 1914 খ্রিস্টাব্দ সময়কালকে ‘সাম্রাজ্যবাদের যুগ’ (Age of Imperialism) বলে চিহ্নিত করেন।

- ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা – পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। শিল্পবিপ্লবের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিশেষত ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানির শিল্পপতি শ্রেণি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ দেশের সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে ইউরোপের দেশগুলি এশিয়া, আফ্রিকায় উপনিবেশ দখলের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে।

- ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্যবিস্তারকে গর্বের প্রতীক বলে মনে করত। আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের ক্ষেত্রে ব্রিটেন ও ফ্রান্স অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তীকালে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব পোষণ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

- জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী নীতিগ্রহণ – 1870 খ্রিস্টাব্দে জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর চ্যান্সেলার বিসমার্ক বলেছিলেন, জার্মানি একটি ‘পরিতৃপ্ত দেশ’। কিন্তু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম ঘোষণা করেন যে, ‘জার্মানি পরিতৃপ্ত দেশ নয়, তার সামনে অনন্ত সম্প্রসারণের সম্ভাবনা আছে।’ জার্মানির সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রচেষ্টা ও ব্রিটেনের জার্মান ভীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল।

- সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য সামরিকশক্তি বৃদ্ধি – জার্মানি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সামরিকশক্তি বৃদ্ধি করে। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম নৌশক্তি বৃদ্ধি করেন। বিভিন্ন দেশে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্রনির্মাণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফলস্বরূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

এ ছাড়াও সশস্ত্র শান্তির যুগে বিভিন্ন মারণাস্ত্রের আবিষ্কার গড়ে ওঠা পরস্পরবিরোধী সামরিক জোট উত্তেজনার পারদ বাড়িয়ে দেয়। সেরাজেভোর ঘটনা তাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যোগ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির দায়িত্ব কতখানি তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। একদল বলেন, জার্মানিই দায়ী ছিল; অপরপক্ষ বলেন, জার্মানি একা দায়ী ছিল না।

জার্মানির দায়িত্ব –

- কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের বিদেশনীতি – কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম ছিলেন উগ্র সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তিনি সাম্রাজ্যবিস্তার ও বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের নীতি গ্রহণ করলে ইউরোপে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়।

- জার্মানির উগ্র জাতীয়তাবাদ – জার্মানরা ছিল টিউটন জাতির বংশধর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানিতে প্রচারিত হয়েছিল যে, টিউটন জাতি হল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মও বিশ্বে টিউটন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন।

- জার্মানির ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা – জার্মানিতে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল অনেক দেরিতে। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের আমলে শিল্পের ক্ষেত্রে জার্মানির ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছিল। ফলে শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির বাজারের প্রয়োজনে জার্মানি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল। এই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে জার্মানি সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।

- জার্মানির সামরিক শক্তি বৃদ্ধি – জার্মানি ইউরোপে সামরিক প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ স্থলবাহিনী, দ্বিতীয় বৃহত্তম নৌবহর, শক্তিশালী বিমানবহর এবং আধুনিক মারণাস্ত্র জার্মানিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই সামরিক প্রতিযোগিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

- জার্মানির শক্তিজোট গঠন – জার্মানি নিজের শক্তিবৃদ্ধি এবং ইউরোপের রাজনীতিতে ফ্রান্সকে নিঃসঙ্গ করার জন্য শক্তিজোট গঠন করে। অস্ট্রিয়া ও ইটালিকে নিয়ে জার্মানি ত্রিশক্তি মৈত্রী বা ট্রিপল অ্যালায়েন্স গঠন করে (1882 খ্রিস্টাব্দ)। রাশিয়ার সঙ্গেও জার্মানি রি-ইনসিওরেন্স চুক্তিতে (1887 খ্রিস্টাব্দ) আবদ্ধ হয়। জার্মানির এই শক্তিজোটের বিরুদ্ধে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও রাশিয়া ত্রিশক্তি আঁতাত নামে শক্তিজোট গঠন করে। ফলে ইউরোপ দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তিশিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

- বিরুদ্ধ মত – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানিকে দায়ী করা হলেও অন্যান্য দেশগুলির দায়িত্বও কম ছিল না। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং সেরাজেভো ঘটনার জন্য সার্বিয়া-অস্ট্রিয়ার বিরোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল। পরিশেষে বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানি দায়ী ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে জার্মানি একাই দায়ী এ কথা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেছিল?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু 1917 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগদান করলে যুদ্ধের গতিধারা বদলে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের কারণ –

- গণতন্ত্রের প্রতি দুর্বলতা – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল। স্বাভাবিক কারণেই অন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি তার দুর্বলতা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গণতান্ত্রিক দেশ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স বিপর্যস্ত হয়। মার্কিন জনমত তাই মিত্রদেশগুলির পক্ষে ছিল।

- অর্থনৈতিক কারণ – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকলেও ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমেরিকা ইউরোপের যুদ্ধরত দুই শিবিরকে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করে, কিন্তু জার্মানির শক্তিজোট জয়লাভ করলে ভবিষ্যতে মার্কিন বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত বা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

- রাজনৈতিক কারণ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্বে জার্মানির শক্তিজোটের সাফল্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আতঙ্কিত করে তোলে। রাশিয়ার পরাজয় ও সন্ধি স্বাক্ষর জার্মানিকে শক্তিশালী করেছিল। ফলে ফ্রান্সের পতন আসন্ন হয়ে ওঠে। ইউরোপের রাজনীতিতে অস্থিরতা দেখা দেয়।

- জার্মান নৌ-আক্রমণ – লুসিটানিয়া নামে একটি মার্কিন মালবাহী জাহাজকে জার্মান সাবমেরিন টর্পেডো আক্রমণ করে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়। জাহাজের নাবিক ও কর্মীরা সবাই মারা যায়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

প্রেসিডেন্ট উইলসন এই যুদ্ধের লক্ষ্য হিসেবে বলেন, আমরা সেইসব জিনিসের জন্য যুদ্ধ করছি, যেগুলি আমরা হৃদয়ের নিকটবর্তী স্থানে বহন করি – গণতন্ত্র, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি এবং মুক্ত মানুষের ও মুক্ত পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। এই সকল কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে। দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণগুলি কী ছিল?

বিপুল সৈন্যসংখ্যা, উন্নত যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ও তার মিত্রশক্তিবর্গের পরাজয়ের পিছনে একাধিক কারণ বিদ্যমান ছিল।

জার্মানির পরাজয়ের কারণ –

- তুলনামূলক দুর্বলতা – ইংল্যান্ড-ফ্রান্স ও রাশিয়ার জোটের তুলনায় জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের জোট অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইংল্যান্ড-ফ্রান্সের জোটে যোগ দিলে এই জোট আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

- উপনিবেশ থেকে প্রাপ্ত সুবিধার পার্থক্য – ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিশ্বজোড়া উপনিবেশ ছিল। যুদ্ধের জন্য উপনিবেশ থেকে অর্থ ও সৈন্য সাহায্য আসে। পক্ষান্তরে জার্মানির উপনিবেশগুলি সেই রকম সমৃদ্ধ ছিল না।

- একক দায়িত্ব – জার্মানির মিত্র অস্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়া পরাজিত হলে জার্মানিকে এককভাবেই দায়িত্ব নিতে হয়।

- স্বল্প আয়তন – জার্মানি আয়তনে ছোটো দেশ ছিল। রাশিয়ার মতো পশ্চাদপসরণ করে আত্মরক্ষা বা শত্রুকে বাধা দেওয়ার মতো উপযুক্ত স্থান তার ছিল না।

- কৌশলগত অসুবিধা – জার্মানিকে একই সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম-দুই রণাঙ্গনেই যুদ্ধ করতে হয়।

- U-বেটি প্রতিরোধী ব্যবস্থা – জার্মানির আবিষ্কৃত ইউ-বোট বা ডুবোজাহাজ প্রথমদিকে কার্যকরী ছিল। জার্মানি এই ডুবোজাহাজ ব্যবহার করে শত্রুপক্ষের বহু জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে ইংল্যান্ড এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা আবিষ্কার করে। তখন ইউ-বোটের কার্যকারিতা কমে যায়।

- সামরিক শক্তি – জার্মানি শক্তিশালী হলেও নৌশক্তিতে ইংল্যান্ডের সমকক্ষ ছিল না। বিমানবাহিনীও ইঙ্গ-মার্কিনদের তুলনায় দুর্বল ছিল। স্থলযুদ্ধের কৌশলও ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীর মতো উন্নত ছিল না। ফ্রান্সের সোম -এর যুদ্ধ এবং মার্ন নদীর তীরের যুদ্ধে জার্মানবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

- শ্রমিক ধর্মঘট – যুদ্ধ চলাকালীন জার্মানির অস্ত্রনির্মাণ ও গোলাবারুদ কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট হয়। এর ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে রসদের জোগান অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

এই সমস্ত কারণ জার্মানির পরাজয়ের জন্য দায়ী ছিল। এ ছাড়া জার্মান জনগণ দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ আর চাইছিল না। ফলে দেশের ভিতরেই নানা বিক্ষোভ-বিদ্রোহ ঘটতে থাকে এবং জার্মানির পরিস্থিতি বৈপ্লবিক হয়ে ওঠে।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন (Paris Peace Conference) সম্পর্কে টীকা লেখো।

1918 খ্রিস্টাব্দের 11 নভেম্বর জার্মানির আত্মসমর্পণের পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর 1919 খ্রিস্টাব্দের 18 জানুয়ারি প্যারিস সম্মেলনে বিজয়ীপক্ষের 32টি দেশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হন।

প্যারিস সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্র –

প্যারিস সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলি ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইটালি, পোল্যান্ড, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, চিন, জাপান, গ্রিস ইত্যাদি।

প্যারিস সম্মেলনে সমবেত নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্মেলনের প্রকৃত নিয়ন্তা চারজন রাষ্ট্রপ্রধান হলেন –

- আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson),

- ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ (Lloyd George),

- ফরাসি প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লেমেনশোঁ (George Clemenceau),

- ইটালির প্রধানমন্ত্রী ভিট্টোরিও অ্যান্ডো (Vittorio Orlando)।

এরা চার প্রধান বা ‘বিগ ফোর’ (Big Four) নামে পরিচিত ছিলেন। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেনশোঁ।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের উদ্দেশ্য –

প্যারিস সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল –

- পরাজিত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বিজয়ীপক্ষের সন্ধির শর্ত নির্ধারণ করা।

- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।

প্যারিস সম্মেলনের রচিত সন্ধির খসড়া –

সমবেত রাষ্ট্রনেতাগণ দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর প্যারিস সম্মেলনে 5টি সন্ধি রচনা করেছিলেন।

- জার্মানির সঙ্গে ভার্সাই সন্ধি (Treaty of Versailles)।

- অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সেন্ট জার্মেইনের সন্ধি (Treaty of St. Germain) I

- বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলির সন্ধি (Treaty of Neuilly)।

- হাঙ্গেরির সঙ্গে ট্রিয়াননের সন্ধি (Treaty of Treanan) I

- তুরস্কের সঙ্গে সেভরের সন্ধি (Treaty of Sevres) I

প্যারিস সম্মেলনে 70 জন রাজনীতিবিদ এবং 1037 জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে 56টি কমিশন নিয়োগ করা হয়। তা সত্ত্বেও প্যারিস সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা হয়েছিল। তবে যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে সমবেত রাষ্ট্রনেতাগণ বিভিন্ন সন্ধিপত্রগুলি রচনা করেছিলেন।

ভার্সাই সন্ধি (Treaty of Versailles, 1919 খ্রিস্টাব্দ) সম্পর্কে টীকা লেখো।

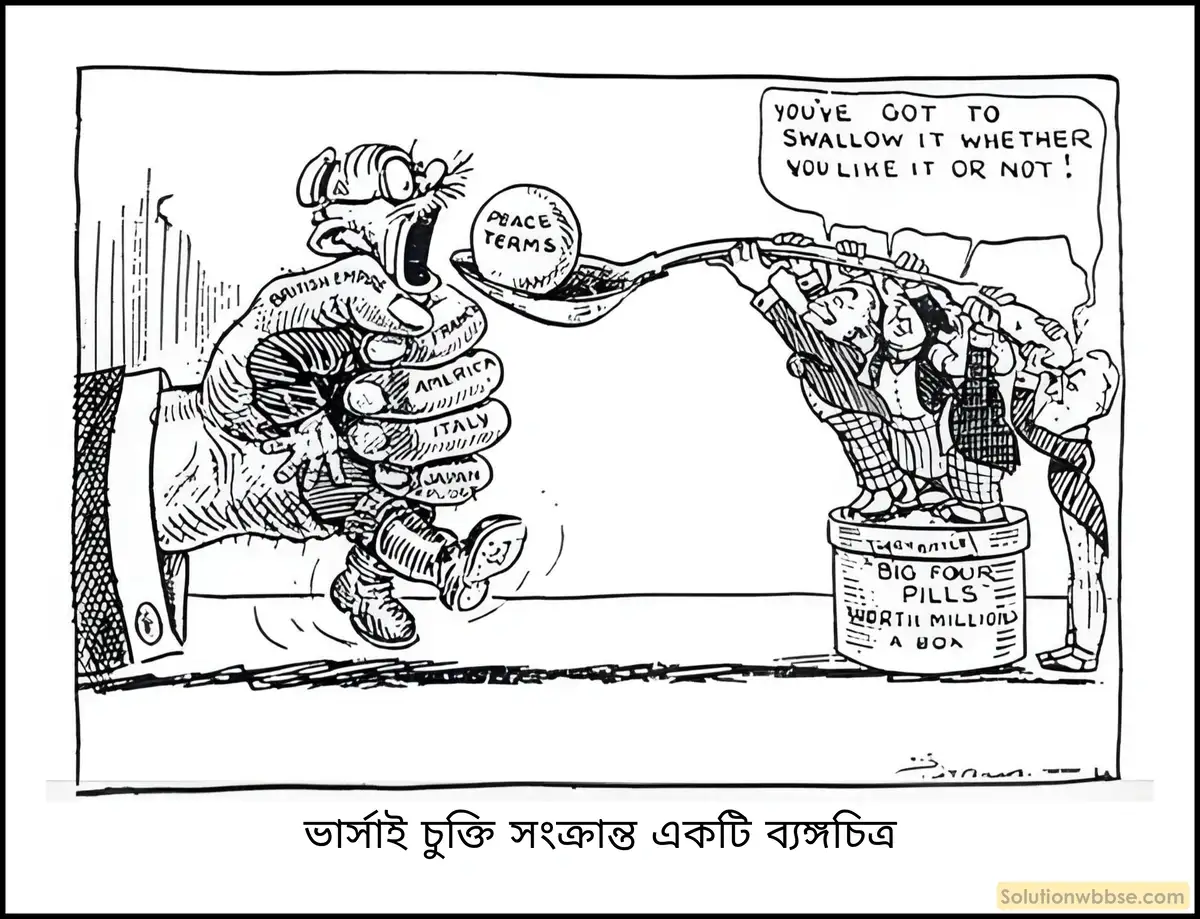

1918 খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর বিজয়ী মিত্রপক্ষ ও পরাজিত জার্মানির মধ্যে 1919 খ্রিস্টাব্দের 28 জুন ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি 15 ভাগে ভাগ করে 230 পৃষ্ঠায় 440টি ধারায় রচনা করে জার্মানির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

ভার্সাই সন্ধির উদ্দেশ্য –

ভার্সাই সন্ধির উদ্দেশ্য ছিল –

- জার্মানিকে চিরতরে পঙ্গু করে রাখা।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি জার্মানির কাছ থেকে আদায় করা।

ভার্সাই সন্ধির শর্ত –

ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলিকে –

- ভূখণ্ড সম্পর্কিত,

- অর্থনৈতিক,

- সামরিক ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

- ভূখণ্ড-সম্পর্কিত শর্ত – ভার্সাই সন্ধির ভূখণ্ড-সম্পর্কিত শর্তাবলি হল –

- ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন; বেলজিয়ামকে ইউপেন, মেলমেডি, মরেসনেট; লিথুয়ানিয়াকে মেমেল বন্দর দিতে হবে।

- নবগঠিত স্বাধীন পোল্যান্ডকে পোজেন; পশ্চিম প্রাশিয়া এবং জার্মানির মধ্যে 260×40 মাইল ভূখণ্ড (পোলিশ করিডোর) পোল্যান্ডকে সমুদ্রপথে যোগাযোগের জন্য ছেড়ে দিতে হবে।

- অর্থনৈতিক শর্ত – জার্মানির উপর ভার্সাই সন্ধির অর্থনৈতিক শর্তাবলি ছিল –

- 1921 খ্রিস্টাব্দের 1 মে-র মধ্যে জার্মানিকে 100 কোটি পাউন্ড মূল্যের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে; যদিও পরবর্তীকালে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ 660 কোটি পাউন্ড ধার্য করা হয়।

- জার্মানির খনিজ সম্পদ ও শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি, যথা-রূঢ়, সার প্রভৃতি অঞ্চল অধিগ্রহণ করা হবে।

- সামরিক শর্ত – ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানির উপর আরোপিত সামরিক শর্তগুলি হল –

- জার্মানির সামরিক ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে কেবল অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য 1 লক্ষ সৈন্য রাখা হবে।

- জার্মানিতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা বাতিল করতে হবে।

বিশ্ব ইতিহাসে বহু সমালোচিত ও নিন্দিত সন্ধি হল ভার্সাই সন্ধি। একে ‘জবরদস্তিমূলক সন্ধি’ (Dictated Peace) বলে অভিহিত করা হয়। ঐতিহাসিক ই এইচ কার (E H Carr) বলেছেন, ভার্সাই সন্ধির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল (The Treaty of Versailles sowed the seeds of World War II)।

ভার্সাই সন্ধির অর্থনৈতিক শর্তগুলি কী ছিল?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 1919 খ্রিস্টাব্দের 28 জুন ফ্রান্সের ভার্সাই প্রাসাদের মিরর হলে মিত্রপক্ষের সঙ্গে পরাজিত জার্মানির যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, তাকে ‘ভার্সাই সন্ধি’ বলা হয়। এই সন্ধিতে জার্মানিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অপরাধী বলে গণ্য করা হয় এবং জার্মানির উপর বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়।

ভার্সাই সন্ধির অর্থনৈতিক শর্ত –

ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানির উপর যেসব কঠোর অর্থনৈতিক শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, সেগুলি হল –

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানিকে অপরাধী বলে ঘোষণা করে তার উপর 660 কোটি পাউন্ড মূল্যের ক্ষতিপূরণ চাপিয়ে দেওয়া হয়।

- ক্ষতিপূরণ পরিশোধের নীতি নির্ধারণ করার জন্য একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন গঠন করা হয়।

- জার্মানির অধিকাংশ বাণিজ্যবন্দরগুলি ফ্রান্সকে এবং যুদ্ধ-জাহাজগুলি ব্রিটেনের হাতে তুলে দেবার কথা বলা হয়।

- ফ্রান্সের কয়লাখনিগুলি ধ্বংস করার অপরাধে জার্মানির কয়লা সমৃদ্ধ সার অঞ্চল 15 বছর ফ্রান্সের অধীনে থাকবে বলে ঠিক করা হয়। 15 বছর পর গণভোটের মাধ্যমে ঠিক হবে তারা কোন্ রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে।

- জার্মানির বাজার মিত্রপক্ষের শিল্পদ্রব্য বিক্রির জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

- জার্মানির বাইরের জার্মান নাগরিকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার মিত্রপক্ষের হাতে থাকবে।

- জার্মানি মিত্রপক্ষকে লোহা, কাঠ, কয়লা, রাবার, অন্যান্য খনিজ দ্রব্য, 5 হাজার রেলইঞ্জিন ও দেড় লক্ষ মোটরগাড়ি দিতে বাধ্য থাকবে।

ভার্সাই সন্ধির অর্থনৈতিক ফলাফল –

- ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানির উপর কঠোর অর্থনৈতিক শর্ত আরোপিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক ল্যাংসাম (Langsom) বলেন যে, এই সন্ধির ফলে জার্মানিকে 25 হাজার বর্গমাইল এলাকা, 65% লৌহ খনি, 40% কয়লা খনি, 15% কৃষিজমি, 12% পশুসম্পত্তি ও 10% বৃহদায়তন শিল্প হারাতে হয়। এর ফলে জার্মানির অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল।

- ভার্সাই সন্ধি সমস্যার সমাধান করেনি বরং নতুন সমস্যার জন্ম দিয়েছিল।

ভার্সাই সন্ধির ভৌগোলিক শর্তাবলি আলোচনা করো।

ভার্সাই সন্ধির বহুবিধ শর্তাবলির মধ্যে ভৌগোলিক শর্তাবলির উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন।

ভার্সাই সন্ধির ভৌগোলিক শর্তসমূহ –

- জার্মানি বেলজিয়ামকে ইউপেন, ম্যালমেডি ও মরেসনেট দেবে।

- ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন প্রদেশ ফিরিয়ে দেবে।

- স্লেজউইগ প্রদেশ ডেনমার্ককে ফিরিয়ে দেবে।

- জার্মানির মেমেল বন্দর লিথুয়ানিয়াকে হস্তান্তরিত করতে হবে।

- জার্মানির পূর্ব সীমান্তে পোল্যান্ড নামে এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হয়। পশ্চিম প্রাশিয়া ও পোজেন পোল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়।

- স্বাধীন পোল্যান্ড যাতে সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে, এইজন্য জার্মানির মধ্যে দিয়ে পোলিশ করিডর (Polis Corridor) তৈরি করা হয়।

- ডানজিগ বন্দরকে উন্মুক্ত বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

- উত্তর সাইলেশিয়া ও পূর্ব প্রাশিয়া গণভোটের দ্বারা পোল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইলে জার্মানিকে তাতে সম্মতি দিতে হয়।

- জার্মানির চেক অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া নামে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়।

- জার্মানির রাইন অঞ্চলকে বেসামরিক অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়।

ভার্সাই সন্ধির ভৌগোলিক ফলাফল –

এইভাবে জার্মানির প্রায় 10 লক্ষ 27 হাজার বর্গমাইল এলাকা ভার্সাই সন্ধির মারফত মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রগুলির দখলে আসে। ফলে জার্মানি তার পূর্বের আয়তন হারিয়ে অনেক ছোটো হয়ে যায়।

ভার্সাই চুক্তিকে কেন অপমানজনক এবং জবরদস্তিমূলক চুক্তি বলা হয়?

জার্মান জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা ভার্সাই সন্ধিকে অপমানজনক এবং জবরদস্তিমূলক চুক্তি বলে অভিহিত করেছেন।

ভার্সাই চুক্তি –

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর 1919 খ্রিস্টাব্দের 28 জুন ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে এক বিশেষ বৈঠকে জার্মানি বিজয়ী মিত্রপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত শান্তিচুক্তির শর্তাদি গ্রহণ করে। ভার্সাই শহরে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল বলে একে ‘ভার্সাই চুক্তি’ বলা হয়।

জবরদস্তিমূলক সন্ধি –

1919 খ্রিস্টাব্দের মে মাসের প্রথমদিকে মিত্রশক্তিবর্গ ভার্সাই চুক্তির শর্তাবলি রচনার কাজ সম্পূর্ণ করেছিল।

- এসময় জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিত্রশক্তিবর্গ কোনোরকম আলোচনা করেননি।

- যেসকল জার্মান প্রতিনিধি এই চুক্তি গ্রহণ করতে প্যারিসে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে ঘৃণ্য অপরাধীর মতো ব্যবহার করা হয়েছিল।

- জার্মানি এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে খসড়া চুক্তি সম্পর্কে নানা আপত্তি জানালে বিজয়ী শক্তিবর্গ খসড়া চুক্তিতে সামান্য পরিবর্তন করে জার্মানিকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

- জার্মানিকে ভয় দেখানো হয় যে, জার্মানি যদি এই চুক্তি গ্রহণ না করে তাহলে পুনরায় তাকে আক্রমণ করা হবে।

- ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের ভাষায় জার্মানি যদি ভার্সাই শহরে চুক্তি গ্রহণ না করে, তাহলে বার্লিনে বসে এই চুক্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

- ইচ্ছামতো বিভক্ত করে জার্মানিকে দুর্বল করে দেওয়া হয়।

- জার্মানিকে এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করে বিশাল পরিমাণ (660 কোটি পাউন্ড) ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপানো হয়।

- জার্মানির বিশাল সামরিক শক্তির সংকোচন করা হয়। সৈন্য ও পুলিশ মিলে মাত্র 1 লক্ষে তা সীমিত থাকে।

এই সকল কারণে প্রতিটি জার্মান নাগরিকের কাছে ভার্সাই সন্ধি প্রথম থেকেই অন্যায়, অপমানজনক ও জবরদস্তিমূলক চুক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

উড্রো উইলসন -এর ‘চোদ্দো দফা নীতি’ ঘোষণার প্রেক্ষিত বা পটভূমি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উড্রো উইলসন ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 28তম রাষ্ট্রপতি। তিনি ছিলেন সৎ ও আদর্শবাদী। তিনি বিশ্বের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর বিখ্যাত ‘চোদ্দো দফা নীতি’ ঘোষণা করেন।

উড্রো উইলসনের চোদ্দো দফা নীতি ঘোষণার প্রেক্ষিত –

- উড্রো উইলসনের সততা – আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন ছিলেন সৎ ও আদর্শবাদী।

- যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উইলসনের অভিমত – 1917 খ্রিস্টাব্দের 2 এপ্রিল উড্রো উইলসন যুদ্ধের আদর্শ ঘোষণা করে বলেছিলেন যে, কোনোরকম স্বার্থ চরিতার্থ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের নিরাপত্তা বিধান করা। রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং মানবাধিকার রক্ষা করা। কোনো রাজ্যগ্রাস বা প্রভুত্ব স্থাপন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এটি ছিল মিত্রপক্ষের যুদ্ধের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম ঘোষণা।

- লয়েড জর্জের ঘোষণা – ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ 1918 খ্রিস্টাব্দের 5 জানুয়ারি ঘোষণা করেন যে, জার্মান সাম্রাজ্য, তুরস্ক সাম্রাজ্য বা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য ধ্বংস করা বা দখল করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

- উইলসনের চোদ্দো দফা ঘোষণা – লয়েড জর্জের ঘোষণার তিন দিন পর 1918 খ্রিস্টাব্দের 8 জানুয়ারি উড্রো উইলসন মার্কিন কংগ্রেসে স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য তাঁর বিখ্যাত ‘চোদ্দো দফা নীতি’ ঘোষণা করেন।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় উড্রো উইলসন -এর চোদ্দো দফা নীতি কী ভূমিকা নিয়েছিল?

মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন আমেরিকাকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে যুদ্ধে যোগদান করলেও তিনি বারবার শান্তি স্থাপনের উপর জোর দেন। বিশ্বে দীর্ঘকালীন শান্তির ভিত্তি হিসেবে 1918 খ্রিস্টাব্দের 8 জানুয়ারি তাঁর বিখ্যাত ‘চোদ্দো দফা’ নীতি ঘোষণা করেন।

উইলসনের আদর্শ –

উড্রো উইলসন পৃথিবীতে অশান্তির কারণ হিসেবে গোপন কূটনীতি, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে পদানত করে রাখা ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে দায়ী বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, বিশ্বশান্তির জন্য প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীনতা জরুরি। বিশ্ববাসীর সামনে তিনি কয়েকটি বিকল্প পথের সন্ধান দেন –

- পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যা ও বিবাদের সমাধান করতে হবে।

- প্রত্যেক পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে।

- প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করতে হবে।

- বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরি করা হবে।

- কোনো ঔপনিবেশিক শক্তির ঔপনিবেশিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় সেখানকার জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করতে হবে।

- অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ কমাতে হবে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা –

উইলসনের আদর্শের উপর ভিত্তি করেই পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটে এবং পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া-সহ বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। তাঁর চোদ্দো দফা নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আন্তর্জাতিক বিরোধ-মীমাংসা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতিসংঘের জন্ম হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে উইলসনের আদর্শবাদ বিশ্বকে এক নতুন মূল্যবোধের সন্ধান দিয়েছিল।

ট্রিয়াননের সন্ধি (Trianon)-র শর্তাবলি উল্লেখযোগ্য ছিল কেন?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের সঙ্গে পরাজিত হাঙ্গেরির 1920 খ্রিস্টাব্দের 4 জুন ‘ট্রিয়াননের সন্ধি’ (Treaty of Trianon) স্বাক্ষরিত হয়।

ট্রিয়াননের সন্ধি-র শর্তাবলি –

এই সন্ধির শর্তানুযায়ী –

- অস্ট্রিয়া থেকে হাঙ্গেরিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

- শ্লোভাকিয়াকে চেক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

- রোমানিয়াকে ট্রানসিলভানিয়া ও টেমসভারের অধিকাংশ দেওয়া হয়।

- যুগোশ্লাভিয়াকে ক্রোয়েশিয়া প্রদান করা হয়।

- হাঙ্গেরির সামরিক বাহিনী 35 হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

- প্রতিবেশী যুগোশ্লাভিয়া ও রোমানিয়া রাষ্ট্রের মধ্যে বানাতকে ভাগ করে দেওয়া হয়।

- হাঙ্গেরির জনসংখ্যা আট মিলিয়ন (80 লক্ষ) এবং আয়তন 35,000 বর্গমাইলে সীমিত হয়।

ট্রিয়াননের সন্ধি-র ফলাফল –

হাঙ্গেরির সমরাস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করা হয় এবং নৌবাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস করে তাকে বাধ্য করা হয় মিত্রপক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে।

নিউলির সন্ধি (Treaty of Neuilly)-র শর্তাবলি আলোচনা করো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের সঙ্গে বুলগেরিয়ার 1919 খ্রিস্টাব্দের 27 নভেম্বর ‘নিউলির সন্ধি’ (Treaty of Neuilly) স্বাক্ষরিত হয়।

নিউলির সন্ধি-র শর্তাবলি –

এই সন্ধির শর্তানুসারে –

- ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশ যুগোশ্লাভিয়াকে প্রদান করা হয়।

- রোমানিয়াকে দোৱুজা দেওয়া হয়।

- বুলগেরিয়ার অস্ত্র, নৌবাহিনী হ্রাস করা হয় এবং সৈন্যসংখ্যা 20 হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়।

- পশ্চিম থ্রেস ও ইজিয়ান উপকূল গ্রিসকে প্রদান করা হয়।

- 1912-1913 খ্রিস্টাব্দে বলকান যুদ্ধের সময় বুলগেরিয়া যেসব স্থান দখল করেছিল সেগুলি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

- বুলগেরিয়াকে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করা হয়।

নিউলির সন্ধি-র ফলাফল –

এই চুক্তির দ্বারা বুলগেরিয়াকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি প্রায় সকল দিক থেকেই বলকানের এক দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়।এই সন্ধির ফলে বুলগেরিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিকভাবে দুর্বল একটি বলকান রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

সেভরের সন্ধি (Treaty of Sevres) কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

মিত্রপক্ষের সঙ্গে পরাজিত তুরস্কের 1920 খ্রিস্টাব্দের 10 আগস্ট ‘সেভরের সন্ধি’ (Treaty of Sevres) স্বাক্ষরিত হয়।

সেভরের সন্ধি-র শর্তাবলি –

এই সন্ধির শর্তগুলি ছিল –

- মিশর, সুদান, সাইপ্রাস, মরক্কো, টিউনিস ইত্যাদি স্থানের উপর তুরস্ক অধিকার ত্যাগ করে।

- বসফরাস ও দার্দেনালিস প্রণালী দুটি আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে ঘোষিত হয়।

- আরব, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়ার উপর তুরস্কের অধিকার বিলুপ্ত হয়।

- সিরিয়া ফ্রান্সকে এবং প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়া ব্রিটেনকে দেওয়া হয়।

- কনস্ট্যান্টিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি বন্দরগুলিকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

- তুরস্ক সাম্রাজ্য কনস্ট্যান্টিনোপল ও এশিয়া মাইনরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

- তুরস্কের সৈন্যসংখ্যা 50 হাজারে সীমাবদ্ধ করা হয়।

- খ্রিস্টান প্রজাতন্ত্র হিসেবে আর্মেনিয়া সৃষ্টি করা হয়। এই নবগঠিত রাষ্ট্রকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয়।

- গ্যালিসিয়ায় ফরাসি প্রভাব স্বীকৃতি লাভ করে।

- দক্ষিণ আনাতোলিয়ায় ইটালির প্রভাব স্বীকৃতি পায়।

- আদ্রিয়ানোপল, গ্যালিপলি, অ্যামব্রোস, টেনেডস ও স্মার্নাদ্বীপ এবং এশিয়া মাইনরের উপকূলীয় অঞ্চল গ্রিসকে সমর্পণ করতে হয়। এ ছাড়া গ্রিস ডোডিকানিজ দ্বীপপুঞ্জ লাভ করে।

- তুরস্ককে বিশাল পরিমাণ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

সেভরের সন্ধি-র ফলাফল –

এই সন্ধির ফলে বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করা হয়। ফলে ইউরোপের সামান্য অংশ ও আনাতোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে তুরস্ক সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

সেভরের সন্ধি-র প্রতিক্রিয়া –

মুস্তাফা কামাল পাশা নামে এক জাতীয়তাবাদী নেতা এই সন্ধির বিরোধিতা করেন। মিত্রপক্ষ সৈন্য পাঠালে কামাল পাশা তাদের পরাজিত করেন। ফলে মিত্রপক্ষ সেভরের সন্ধির শর্ত বদল করে ল্যসেন -এর সন্ধি স্বাক্ষর করে 1923 খ্রিস্টাব্দে।

জাতিসংঘ (League of Nations) প্রতিষ্ঠার পটভূমি সম্পর্কে টীকা লেখো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ‘জাতিসংঘ’ (League of Nations) নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পটভূমি –

- স্থায়ী শান্তি স্থাপনের আন্দোলন – ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা চিরতরে দূর করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি এতে অংশগ্রহণ করেন ও আন্দোলন পরিচালনার জন্য বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে আমেরিকার League of Nations Society ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- উইলসনের ‘চোদ্দো দফা নীতি’ – মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন তাঁর বিখ্যাত ‘চোদ্দো দফা নীতির’ মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানুষের শান্তিকামী মনোভাব ও প্রচেষ্টাকে সর্বোৎকৃষ্টভাবে রূপদান করেন। তিনি একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিরোধকে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করে বিশ্বশান্তি অব্যাহত রাখার কথা ঘোষণা করেন। ইংল্যান্ড ও অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণাকে সমর্থন করেন।

- প্রস্তাব গ্রহণ – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর প্যারিস শান্তি সম্মেলনে উইলসন কর্তৃক উত্থাপিত ‘লিগ অফ নেশনস’ -এর প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জাতিসংঘ গঠনের প্রস্তাবটি ভার্সাই সন্ধির শর্তের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

- লিগ কভেনান্ট – জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা ও তার নিয়মাবলি রচনার উদ্দেশ্যে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে উইলসনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ‘লিগ কভেনান্ট’ বা ‘লিগের চুক্তিপত্র’ নামে জাতিসংঘের একটি খসড়া সংবিধান রচনা করে।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা –

1919 খ্রিস্টাব্দের 28 এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। 1920 খ্রিস্টাব্দের 10 জানুয়ারি জাতিসংঘের প্রথম অধিবেশন বসে।

জাতিসংঘের (Leauge of Nations) ব্যর্থতার কারণগুলি উল্লেখ করো।

অথবা, জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণগুলি সংক্ষেপে লেখো।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ঘোষিত (8 জানুয়ারি, 1918 খ্রিস্টাব্দ) ‘চোদ্দো দফা শর্ত’-র শেষ দফা শর্তানুসারে জাতিসংঘ (League of Nations) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাতিসংঘ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফল হলেও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ নিবারণে ব্যর্থ হয়েছিল।

জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ –

জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণগুলি হল –

- আমেরিকা-সহ অনেক রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি – বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করেনি। তা ছাড়া জার্মানি, ইটালি, ল্যাটিন আমেরিকার অনেক রাষ্ট্র জাতিসংঘ ত্যাগ করেছিল এবং রাশিয়া বহিষ্কৃত হয়েছিল।

- সাংবিধানিক ত্রুটি – জাতিসংঘ শক্তিধর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির দ্বারা পরিচালিত হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি জাতিসংঘকে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ব্যবহার করছিল বলে পরাজিত রাষ্ট্রগুলি জাতিসংঘের বিরোধিতা করেছিল। এ ছাড়া আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আর্থিক অবরোধ ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

- নিজস্ব সামরিক বাহিনীর অভাব – নিজস্ব সামরিক বাহিনী ছিল না বলে জাতিসংঘ প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারেনি।

- তোষণনীতি – ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জাতিসংঘকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। জাতিসংঘ দুর্বল সংস্থা ছিল বলে শক্তিশালী দেশগুলির অন্যায় কাজের বিরোধিতা করতে পারেনি। ফ্রান্স জার্মানির রূঢ় শিল্পাঞ্চলে এবং জাপান চিনের মাঞ্চুরিয়ায় সামরিক আগ্রাসন চালায়। জার্মানি রাইন অঞ্চলে সেনা অভিযান চালায় (1936 খ্রিস্টাব্দ) এবং অস্ট্রিয়া দখল করে (1938 খ্রিস্টাব্দ)। এ ছাড়া ইটালি 1936 খ্রিস্টাব্দে আবিসিনিয়া দখল করে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে জাতিসংঘ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে বা তোষণনীতি অনুসরণ করে।

- নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতা – জাতিসংঘের উদ্যোগে জেনিভা শহরে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (1932-1933 খ্রিস্টাব্দ)। এই সম্মেলনে ইটালি ও জার্মানির অস্ত্র মজুতের পরিমাণের প্রশ্নে মতভেদ দেখা দেয়। ফলে হিটলারের নির্দেশে জার্মান প্রতিনিধি সম্মেলন ত্যাগ করেন এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ব্যর্থ হয়।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক স্বার্থসংঘাত, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ব্যর্থতা, জার্মানি ও ইটালির সদস্যপদ ত্যাগ এবং সর্বোপরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা জাতিসংঘের পতনকে সম্পূর্ণ করেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলি কী কী অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলি নানান অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে জার্মানি, ইটালি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক সমস্যা –

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলি ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়।

- মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি – প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির প্রচুর ব্যয় হওয়ায় তাদের জাতীয় ঋণের পরিমাণ বিপুল হারে বেড়ে যায়। এই কারণে তাদের মুদ্রা ছাপাতে হয়, ফলে স্বাভাবিকভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। এই অবস্থায় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষ দুর্দশার সম্মুখীন হন।

- বেকার সমস্যা বৃদ্ধি – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য যে বাড়তি সৈন্য নেওয়া হয়েছিল যুদ্ধশেষে তারা বেকার হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের কারখানা এবং অন্যান্য কারখানা থেকে প্রচুর শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছিল।

- কৃষি ও শিল্পের ক্ষতি – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে কৃষির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। কৃষির সঙ্গে যুক্ত শিল্পেও সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। তা ছাড়া সরকার বেশি পরিমাণে কর আদায় করে আর্থিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করলে কৃষক ও শিল্পমালিকদের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

- ব্যাবসাবাণিজ্যের ক্ষতি – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধ উপকরণের প্রচুর চাহিদা ছিল। তাই সহায়ক শিল্প ও বাণিজ্যের তেজিভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে অবস্থা বদলে যায়। চাহিদা না থাকায় ব্যাবসাবাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। এর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামন্দার প্রভাব ইউরোপীয় দেশগুলির উপর পড়ে। ফলে ইউরোপের আর্থিক জীবনে অচলাবস্থা দেখা দেয়।

- খাদ্যসংকট – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল এবং তীব্র খাদ্যসংকট সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের অর্থনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইউরোপ যেহেতু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তাই এই মহাদেশেই এর প্রভাব ছিল সর্বাধিক। এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে অনেক সময় লাগে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সংকট প্রকটিত হয় এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক তেজিভাবের কারণ কী ছিল?

1920-র দশক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধির দশক হিসেবে পরিচিত। এই সময় (1921-1930 খ্রিস্টাব্দ) রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট হার্ডিং, কুলিজ ও হুভার-এর দৃঢ় অর্থনৈতিক নীতির ফলে শিল্প-বাণিজ্যে জোয়ার আসে। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাপনের মানোন্নয়ন ঘটে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতির কারণ –

- সরকারি নীতি – রিপাবলিকান যুগে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া হয়। শিল্প সংরক্ষণ আইন পাস করা হয়। 1922 খ্রিস্টাব্দে শুল্ক আইন পাস করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা পণ্যদ্রব্যের উপর চড়া আমদানি শুল্ক আরোপের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতার নীতি গৃহীত হওয়ায় বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারি সাহায্য লাভ করে। সরকার আয়কর ও কোম্পানি কর কমিয়ে দেয়। ফলে সাধারণ ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

- বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আমেরিকায় নিত্যনতুন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ঘটে। এর ফলে কলকারখানায় ব্যাপকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে আমেরিকা বিশ্বের প্রধান উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়।

- কাজের বাজার – রিপাবলিকান যুগে সরকারি নীতির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প-বাণিজ্যে প্রচুর বিনিয়োগ হয়। প্রচুর কলকারখানা গড়ে ওঠে। প্রচুর উৎপাদনের ফলে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ফলে কাজের বাজার সম্প্রসারিত হয়। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় 31% এবং শ্রমিকের মজুরি বাড়ে 26%। বেকারত্বের অবসান ঘটে।

- পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি – 1920-র দশকে আমেরিকায় যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি ঘটে। নতুন রাস্তা ও রেলপথ নির্মাণের ফলে পণ্য পরিবহণ সহজ হয় এবং শিল্পদ্রব্য সহজে মানুষের নাগালের মধ্যে চলে আসে।

- ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি – এই সময় আমেরিকায় বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য যেমন – মোটরগাড়ি, টেলিফোন, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন প্রভৃতির উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। জনগণের মধ্যে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারের ফলে শিল্পেরও প্রসার ঘটে।

- বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি – এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়। বিদ্যুতের জোগানের প্রাচুর্য শিল্প উৎপাদনের সহায়ক হয়।

1929 খ্রিস্টাব্দে কেন বিশ্ব অর্থনীতি মহামন্দার (The Great Depression) কবলে পড়ে?

1929 খ্রিস্টাব্দে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-সহ ইউরোপীয় দেশগুলিতে যে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল, তাকে ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদরা ‘মহামন্দা’ বা Great Depression বলে উল্লেখ করেছেন।

মহামন্দার কারণ –

বিশ্বব্যাপী মহামন্দার পিছনে প্রধান কারণগুলি ছিল-

- কৃষিসংকট – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কৃষিজ পণ্যের চাহিদা থাকায় কৃষকরা প্রচুর ঋণ নিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু যুদ্ধের শেষে কৃষিজ পণ্যের দাম অস্বাভাবিক হারে হ্রাস পেলে কৃষকরা চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়।

- মার্কিন বাণিজ্যে সংকোচন – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মার্কিন ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে আমেরিকার উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ইউরোপে মার্কিন পণ্যের রপ্তানি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়।

- ঋণ বৃদ্ধি – সমৃদ্ধির সময় থেকে আমেরিকানদের মধ্যে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

- শেয়ার বাজারে ধস – বিংশ শতকের দুইয়ের দশকে আমেরিকাবাসীরা শেয়ার বাজারের প্রত্যাশিত সমৃদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শেয়ার বাজারে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। প্রথমদিকে শেয়ারের দাম বাড়লেও অচিরেই শেয়ারের দাম কমতে থাকে। এর ফলে আমেরিকার অর্থনীতিতে মন্দা নেমে আসে।

উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও আরও অনেক কারণ 1929 খ্রিস্টাব্দের বিশ্বব্যাপী মহামন্দার জন্য দায়ী ছিল।

1929 খ্রিস্টাব্দের মহামন্দার সমকালীন ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর কী প্রভাব পড়েছিল?

অর্থনীতির ভাষায় দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ধীরগতি বা বাণিজ্যের সংকোচনকে ‘মন্দা’ (Depression) বলা হয়। 1929 খ্রিস্টাব্দে ইউরোপ ও আমেরিকা-সহ সারা বিশ্বে যে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়, তাকে ‘1929 খ্রিস্টাব্দের মহামন্দা’ (The Great Depression of 1929) বলা হয়।

ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহামন্দার প্রভাব –

- শেয়ার ক্রেতাদের বিপর্যয় – ইউরোপ ও আমেরিকার লক্ষ লক্ষ মানুষ শেয়ার কিনে অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু শেয়ার বাজারে ধস নামায় তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, অনেকে সর্বস্বান্তও হয়ে পড়েছিল।

- ব্যাংক ব্যবস্থায় বিপর্যয় – ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক ব্যাংকই শেয়ার বাজারে অর্থলগ্নি করেছিল। শেয়ার বাজারের বিপর্যয়ের ফলে তাদের লগ্নি করা অর্থ হাতছাড়া হয়ে যায়। তা ছাড়া ব্যাংকগুলি সাধারণ মানুষকে যে ঋণ দিয়েছিল সেগুলিও ফেরত পায়নি। এর ফলে শুধু আমেরিকাতেই 570টি ব্যাংক বন্ধ হয় ও 3500টি ব্যাংক তাদের লেনদেন বন্ধ করে দেয়।

- শিল্প উৎপাদনে বিপর্যয় – 1929 খ্রিস্টাব্দের আর্থিক মন্দার ফলে শিল্পে উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে শিল্পমালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও উৎপাদনে বিপর্যয় দেখা দেয়।

- বেকার সমস্যা বৃদ্ধি – 1929 খ্রিস্টাব্দের মহামন্দার প্রভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় বেকার সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। শুধু আমেরিকায় 1929 খ্রিস্টাব্দে বেকারের সংখ্যা ছিল 10 লক্ষ। 1933 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তা বেড়ে হয়েছিল দেড় কোটি।

1929 খ্রিস্টাব্দের অর্থনৈতিক মহামন্দার প্রভাব শুধু ইউরোপ আমেরিকা নয়, সারা বিশ্বের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এর পরিণতিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়।

লেনিনের ‘নতুন অর্থনৈতিক নীতি’ (New Economic Policy) বা সংক্ষেপে NEP সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সাম্যবাদী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও কিছুদিনের মধ্যে রুশ জনগণ সোভিয়েত সরকারের বিরোধিতা করতে শুরু করে। দেশে খাদ্যসংকট দেখা দেয়। উৎপাদন হ্রাস পায়, জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে। এমনকি কৃষক বিদ্রোহ, নৌবিদ্রোহ ও শিল্পসংকটও পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থায় লেনিন 1921 খ্রিস্টাব্দে দশম পার্টি কংগ্রেসে ‘নতুন অর্থনৈতিক নীতি’ (NEP) ঘোষণা করেন।

NEP-র গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ –

কৃষিক্ষেত্রে –

- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষির উৎপাদনে জোর দেওয়া হয়।

- কৃষকদের উদ্বৃত্ত শস্য বাজারে বিক্রি করার অধিকার দেওয়া হয়।

- কৃষি ব্যাংক তৈরি করে কৃষকদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

শিল্পক্ষেত্রে –

- যেসব শিল্পকারখানায় 20 জনের কম শ্রমিক কাজ করে তাদের মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

- শ্রমিকদের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

- শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিদেশি মূলধনকে স্বাগত জানানো হয়েছিল।

ব্যাবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে –

- ব্যাংক ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্য, পরিবহণ ব্যবস্থা, বৃহৎ শিল্প সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

- দেশে ব্যাবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ উঠে গিয়েছিল।

- সরকারি বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে মূল্যবৃদ্ধি রদ করা হয়।

NEP-র প্রকৃতি –

অনেক ঐতিহাসিক বলেন, লেনিনের নতুন অর্থনৈতিক নীতি ছিল সাম্যবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে ধনতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের প্রথম ধাপ। আবার অনেকে বলেন, লেনিনের নতুন অর্থনীতি ছিল প্রয়োজনভিত্তিক মিশ্র অর্থনীতি। আসলে লেনিন পুঁথিগত কমিউনিজম থেকে বাস্তব প্রয়োজনকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে NEP গ্রহণ করেছিলেন।

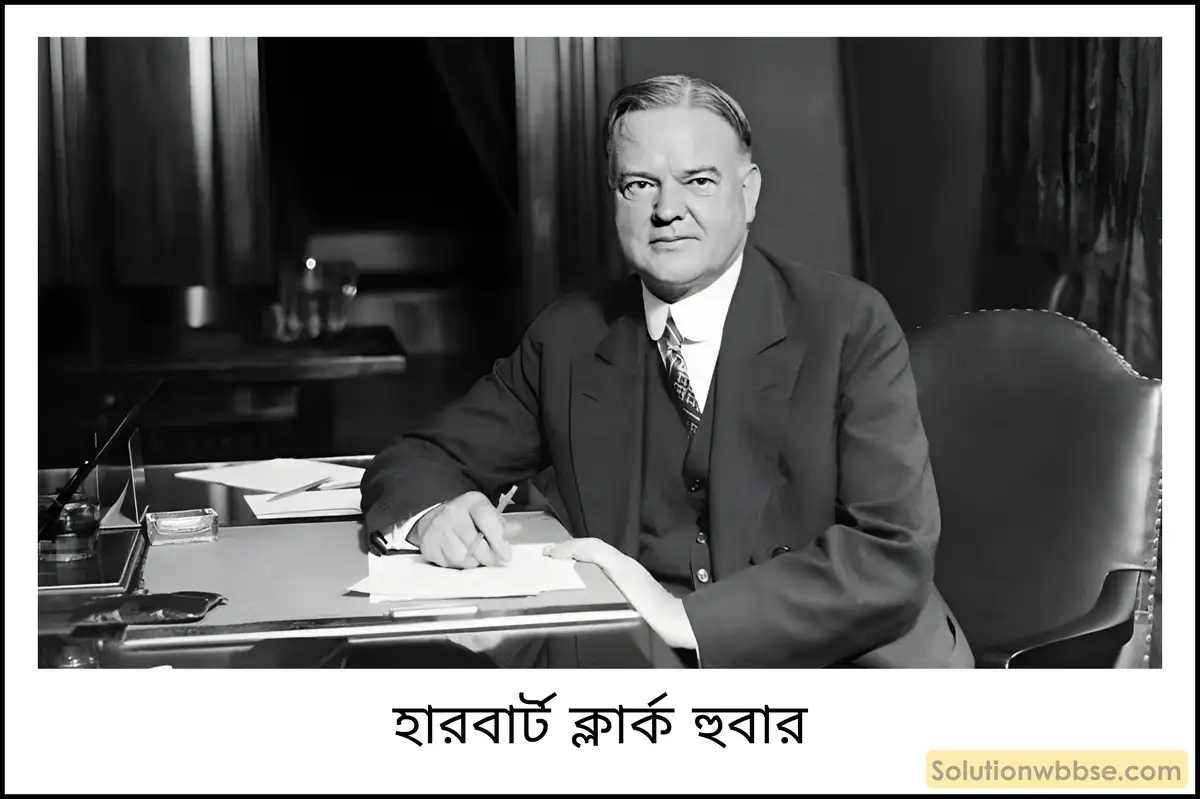

হুভার স্থগিতকরণ বা হুভার মোরাটোরিয়াম (Hoover Moratorium) সম্পর্কে টীকা লেখো।

হারবার্ট ক্লার্ক হুভার (Herbert Clark Hoover) ছিলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি (1929-1933 খ্রিস্টাব্দ)। 1931 খ্রিস্টাব্দের 20 জুন তিনি ঘোষণা করেন যে, 1931 খ্রিস্টাব্দের 1 জুলাই থেকে এক বছরের জন্য বিভিন্ন দেশ পরস্পরের ঋণশোধ করা স্থগিত রাখবে। এই ঘোষণা ‘হুভার স্থগিতকরণ’ বা ‘হুভার মোরাটোরিয়াম’ (Hoover Moratorium) নামে পরিচিত।

হুভার মোরাটোরিয়ামের পটভূমি –

- 1929 খ্রিস্টাব্দে ভার্সাই সন্ধিতে মিত্রপক্ষ জার্মানির উপর বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেয়। জার্মানি যাতে মিত্রশক্তির ক্ষতিপূরণের অর্থ দিতে পারে সেজন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জার্মানিকে ডয়েজ (Dawes) ও ইয়ং (Young) পরিকল্পনা অনুসারে ঋণ দিত। জার্মানি সেই অর্থ দিয়ে মিত্রশক্তির পাওনা মেটাত। আবার মিত্রশক্তিভুক্ত দেশগুলি সেই অর্থ দিয়ে যুদ্ধকালে আমেরিকার কাছে নেওয়া ঋণের টাকা শোধ করত।

- 1929 খ্রিস্টাব্দের অর্থনৈতিক মহামন্দা সৃষ্টি হলে আমেরিকার পক্ষে জার্মানিকে ঋণ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এদিকে জার্মানিও আমেরিকার সাহায্য না পাওয়ার জন্য মিত্রশক্তির ক্ষতিপূরণের অর্থ দিতে পারছিল না। এর ফলে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়।

- এই সংকট মোচনের জন্য আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হুভার (Hoover) তাঁর ঋণশোধ স্থগিতকরণের নীতি ঘোষণা করেন। হুভার মোরাটোরিয়ামের ফলে আমেরিকা আর্থিক দিক থেকে লাভবান হয়নি। 1933 -এর নির্বাচনে হুভারের রিপাবলিকান দল পরাজিত হয় এবং ডেমোক্র্যাটিক দলের ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট (Franklin Roosevelt) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনরো এক ঘোষণার দ্বারা ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে আমেরিকায় হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত করেন (1821 খ্রিস্টাব্দ)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত (1821-1917 খ্রিস্টাব্দ) এই বিচ্ছিন্নতা বজায় থাকে। পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইউরোপের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র –

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে – প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে (1914-1918 খ্রিস্টাব্দ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষে (ব্রিটেন, ফ্রান্স) যোগদান করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ, অস্ত্র ও ঋণলাভ করে মিত্রপক্ষ নানাভাবে উপকৃত হয়। মিত্রপক্ষের শক্তিবৃদ্ধির ফলে জার্মানির পতন ত্বরান্বিত হয়।

- 1917 খ্রিস্টাব্দের 2 এপ্রিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্দেশ্য হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন ঘোষণা করেন যে, ‘গণতন্ত্রের জন্য বিশ্বের নিরাপত্তা বিধান করা এবং মানবাধিকার রক্ষা করা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।’ এটিই ছিল মিত্রপক্ষের যুদ্ধের আদর্শ সম্পর্কে প্রথম ঘোষণা।

- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় – উড্রো উইলসন 1918 খ্রিস্টাব্দের 8 জানুয়ারি বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর বিখ্যাত ‘চোদ্দো দফা নীতি’ ঘোষণা করেন। এই চোদ্দো দফা-র সর্বশেষ দফায় জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। তাঁর আদর্শের ভিত্তিতেই জাতিসংঘ (League of Nations) প্রতিষ্ঠিত হয় 1919 খ্রিস্টাব্দের 24 এপ্রিল।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মিত্রপক্ষ ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানির উপর কঠোর অর্থনৈতিক শর্ত আরোপ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানিকে ঋণ দিয়ে ইউরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভারসাম্য বজায় রেখেছিল।

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠায় – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে সঙ্গে নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠাতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ইটালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট দলের উত্থানের কারণ কী ছিল?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যেসব দেশে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল এবং যারা ইউরোপ ও বিশ্বের ইতিহাসে আলোড়ন তুলেছিল সেই দেশগুলির অন্যতম ছিল ইটালি। ইটালিতে বেনিটো মুসোলিনি (Benito Mussolini)-র নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল।

উদ্ভবের কারণ –

মুসোলিনির নেতৃত্বে ইটালিতে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের উদ্ভবের কারণগুলি হল –

- ভার্সাই সন্ধির অতৃপ্তি – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ইটালি ত্রিশক্তি মৈত্রীতে আবদ্ধ হলেও প্রকৃতপক্ষে বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় ইটালি যোগদান করেছিল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে। অর্থাৎ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইটালি ছিল বিজয়ী পক্ষ। কিন্তু ভার্সাই সন্ধিতে ইটালি তার প্রত্যাশামতো ফিউম বন্দর, আলবেনিয়া প্রভৃতি লাভে ব্যর্থ হয়ে মিত্রশক্তির উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

- অর্থনৈতিক বিপর্যয় – প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রভৃত অর্থ ও জীবনহানি ঘটায় ইটালি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। একদিকে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটেছিল, অপরদিকে কৃষি ও শিল্পে বিপর্যয় হওয়ার দরুন তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল।

- গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যর্থতা – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নির্বাচনের মাধ্যমে ইটালিতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইটালির মর্যাদা হ্রাস, শিল্পের অবক্ষয় প্রভৃতি কারণে ইটালিবাসীর মনে গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল।

- রুশ সাম্যবাদের প্রভাব – এই সময় রাশিয়ায় সাম্যবাদী বলশেভিক সরকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইটালির কৃষক ও শ্রমিকরা সাম্যবাদী সরকার গঠনে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় ইটালির গণতান্ত্রিক সরকার তাদের দমন করতে অপারগ ছিল। ইটালির ভূস্বামী ও শিল্পপতিরাও দুর্বল সরকারের পরিবর্তে শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিল।

- প্রচার – মুসোলিনি ও তাঁর ফ্যাসিস্ট দলের প্রচার ইটালিবাসীকে মোহিত করে। মুসোলিনি প্রাচীন রোমের গৌরব পুনরুদ্ধার এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। ফলে মুসোলিনি ও ফ্যাসিস্ট দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

এই পরিস্থিতিতে ইটালিতে মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট দলের নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল।

ফ্যাসিবাদের (Fascism) মূল নীতিগুলি বা বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

ফ্যাসিবাদ (Fascism) হল ইটালিতে বেনিটো মুসোলিনি-র নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট দল পরিচালিত এক বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, ‘ফ্যাসিবাদ হল উগ্র জাতীয়তাবাদী ও আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একদলীয় একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা এবং একটি সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী মতবাদ।’

ফ্যাসিবাদের মূল নীতি বা বৈশিষ্ট্য –

- সর্বশক্তিমান ও সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা – ফ্যাসিবাদের মূলনীতি হল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে জনগণের উপর রাষ্ট্রের অধিকার সর্বাধিক। ‘ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয় – রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি’ – এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

- একদলীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা – ফ্যাসিবাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একদলীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে যে-কোনো বিরোধী দলের অস্তিত্ব লুপ্ত করার জন্য গ্রেফতার, হত্যা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির পথ অনুসরণ করা হয়।

- ব্যক্তিস্বাধীনতার উপেক্ষা – ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কাছে জনগণের আত্মসমর্পণ বাধ্যতামূলক। ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য বলিপ্রদত্ত।

- উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদে সমর্থন – ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রকৃতিগতভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী। তাদের মতে, সাম্রাজ্যবিস্তার জাতির ‘পবিত্র কর্তব্য’ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ‘কাপুরুষের স্বপ্ন’।

- কর্পোরেট রাষ্ট্র – ফ্যাসিবাদ রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সার্বিক চেষ্টা করে। খাদ্যসংকট, নৈরাজ্য ও বেকার সমস্যার সমাধান, শিল্পের জাতীয়করণ, শ্রমিকদের আট ঘণ্টা কাজ ও বিভিন্ন সুযোগসুবিধা প্রদান, বাণিজ্যের উন্নতি, পথ ও পরিবহনের উন্নতি, জনমানসে রাষ্ট্রের জৌলুস বৃদ্ধি করে। কিন্তু ক্ষমতা থাকে একনায়কের হাতে। এখানে খ্রিষ্টধর্ম প্রধান হলেও চার্চের কর্তৃত্ব হ্রাস পায়। চার্চের সম্পত্তির জাতীয়করণ করা হয়।

‘ফ্যাসেস’ বা ‘ফ্যাসিও’ শব্দ থেকে ‘ফ্যাসিস্ট’ কথাটি এসেছে। এর অর্থ দণ্ডের আটি বা শলাকাগুচ্ছ। প্রাচীন রোমের কনসালরা এই রকম শলাকাগুচ্ছ বহন করতেন। এই প্রতীকের অর্থ হল- ‘একতাই শক্তি’। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইটালি ও জার্মানির ফ্যাসিবাদী মতবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি রচনা করেছিল।

ভাইমার প্রজাতন্ত্র (Weimar Republic ) সম্পর্কে টীকা লেখো।

ভাইমার প্রজাতন্ত্র (Weimar Republic) –

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় এবং জার্মানির সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম হল্যান্ডে পালিয়ে যান। ফলে জার্মানিতে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে এবং সমাজতান্ত্রিক নেতা ফ্রেডরিখ ইবার্টের (Friedrich Ebert) নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানির ভাইমার শহরে এই প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রথম অধিবেশন বসেছিল বলে, একে ‘ভাইমার প্রজাতন্ত্র’ (Weimar Republic) বলা হয়। এই সরকারের চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন ইবার্ট। 1911 খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গণতান্ত্রিক জাতীয় পরিষদ (National Assembly) নির্বাচিত হয়। এই পরিষদ। সুইজারল্যান্ডের অনুকরণে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করে।

কার্যকলাপ –

এই সরকারের প্রথম কাজ ছিল মিত্রশক্তির সঙ্গে সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা করা। ভার্সাই সন্ধির বিভিন্ন সংশোধনী দাবি করে ব্যর্থ হলে এই সরকার বাধ্য হয়ে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করে (28 জুন, 1919 খ্রিস্টাব্দ)। এই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও নতুন সরকার শর্তপালনে সচেষ্ট হয়। এ ছাড়া অর্থনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবিলায়ও এই সরকার তৎপর হয়।

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের ব্যর্থতা –

জন্মলগ্ন থেকেই ভাইমার প্রজাতন্ত্র নানান জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত জার্মানিতে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের কার্যাবলিকে ঐতিহাসিকগণ ‘আগ্নেয়গিরির উপর নৃত্য’ (The Dance on Volcano) বলে বর্ণনা করেছেন।

- প্রথমত – প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানিকে অপমানজনক ভার্সাই সন্ধি মেনে নিতে হয়।

- দ্বিতীয়ত – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যাভাব, বেকারত্ব প্রভৃতি ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হয়নি।

পরিশেষে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রতি হতাশ জনগণ হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি দলের উত্থান ঘটায়।

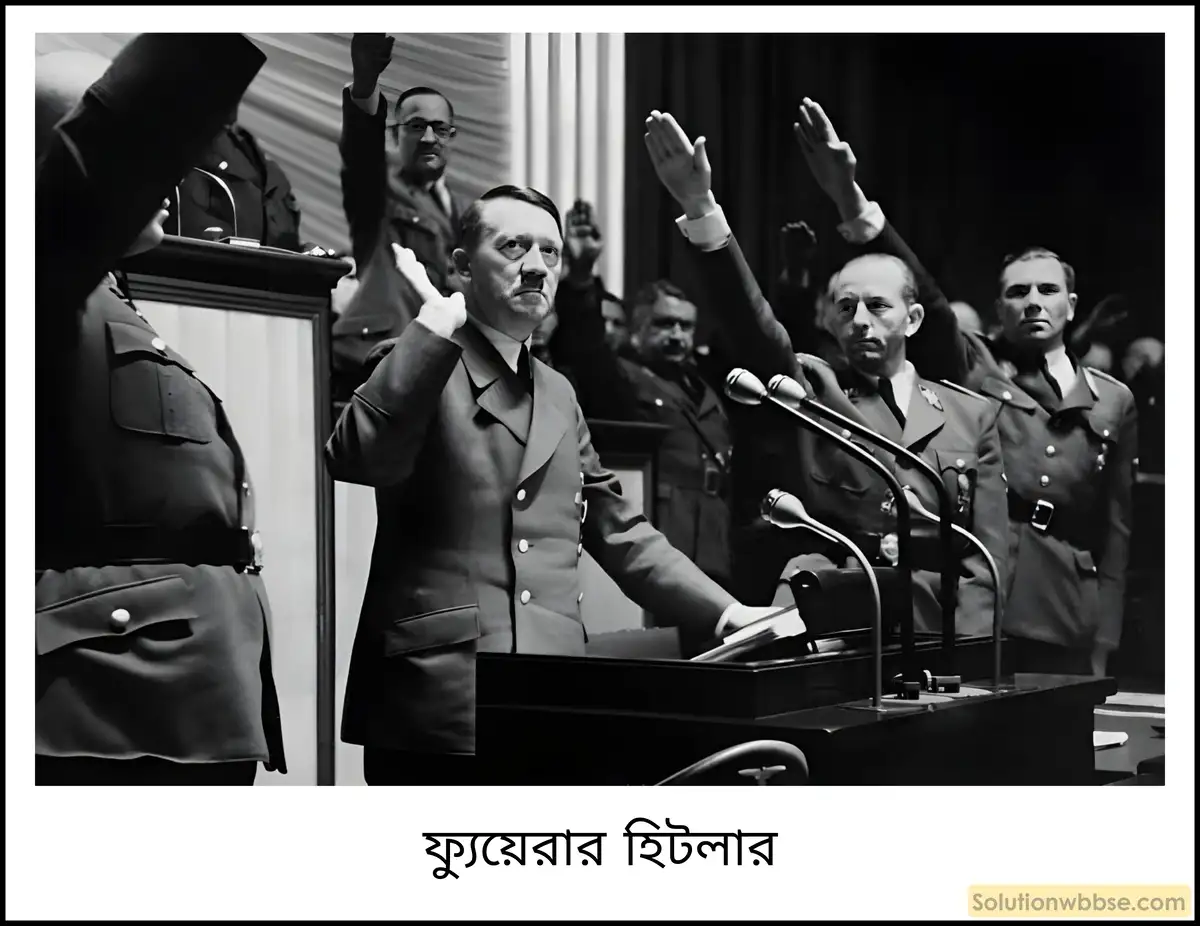

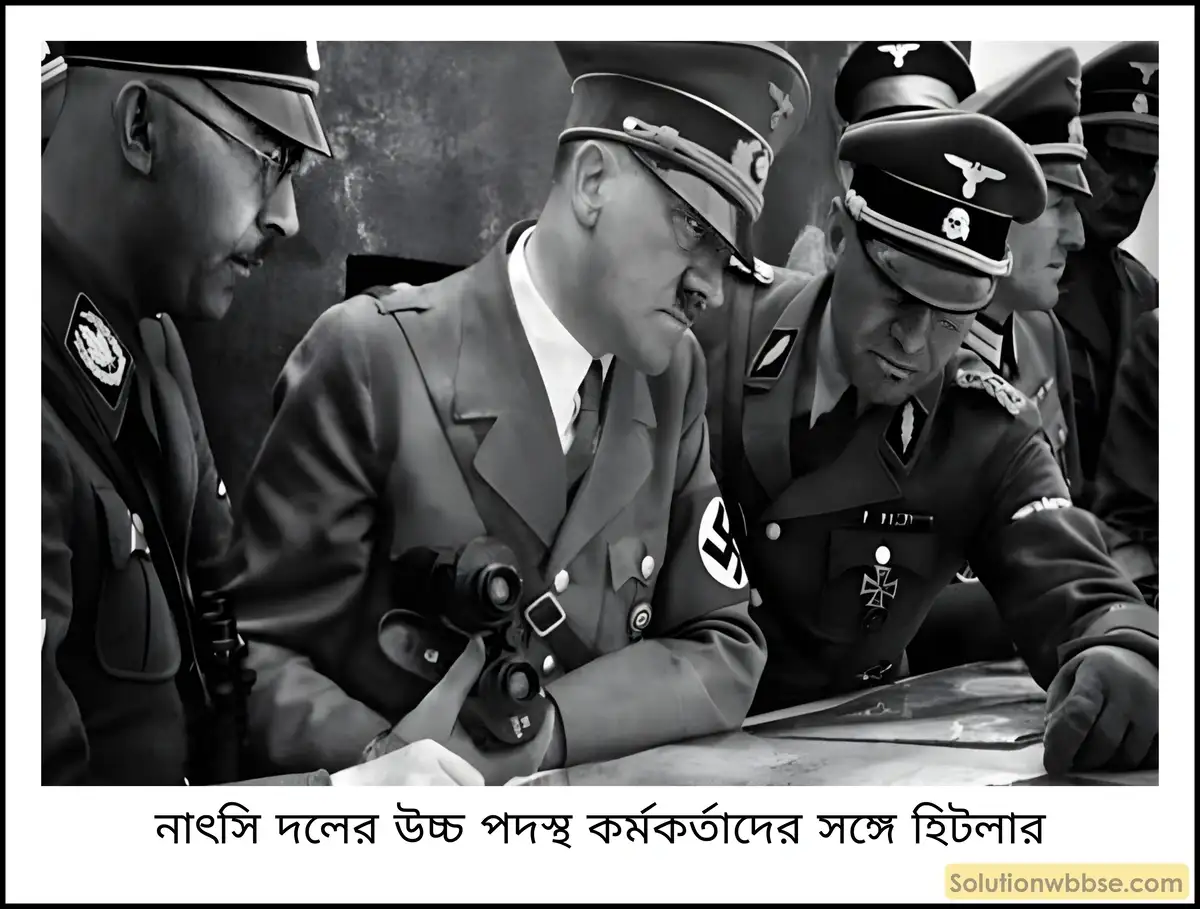

জার্মানিতে হিটলারের উত্থানে ভার্সাই সন্ধির ভূমিকা সংক্ষেপে লেখো।

অতি সাধারণভাবে জীবন শুরু করে হিটলার যেভাবে জার্মানির সর্বোচ্চ শাসকে পরিণত হয়েছিলেন তা চমকপ্রদ হলেও অস্বাভাবিক ছিল না। জার্মানিতে হিটলারের সাফল্যের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ঐতিহাসিক বুমন্ট (Beaumont), ব্যারাক্ল (Barraclough), ই এইচ কার ( E H Carr) এমুখ মনে করেন, হিটলারের উত্থানের পিছনে ভার্সাই সন্ধির ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

ভার্সাই সন্ধির ভূমিকা –

উপরোক্ত তিনজন ঐতিহাসিকের মতে, জার্মানির উপর আরোপিত অপমানজনক ভার্সাই সন্ধি হিটলারের উত্থানের পথ মসৃণ করেছিল।

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় এবং ভার্সাই সন্ধির গ্লানি জার্মান জাতিকে গভীরভাবে আহত করেছিল। তারা এই জাতীয় অপমানের অবসানের অপেক্ষায় ছিল। এমতাবস্থায় হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি দল ভার্সাই সন্ধির বিরোধিতা করে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

- ভার্সাই সন্ধির সামরিক বিধিনিষেধকে উপেক্ষা করে হিটলার জার্মানিতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা চালু করেন। এইভাবে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি, কামান, ডুবোজাহাজ প্রভৃতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সমন্বয়ে জার্মানবাহিনীকে তিনি শক্তিশালী করে তোলেন।

- এইভাবে যুদ্ধ এবং অপমানে বিধ্বস্ত এবং হতাশ জার্মানিবাসী নাৎসি দল ও হিটলারকে ভিত্তি করে বিশ্বে তাদের লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধারে আশাবাদী হয়ে ওঠে। জার্মানিবাসীর এই আশাই হিটলারকে জার্মানির ফ্যুয়েরার’ (Führer) বা সর্বেসর্বায় পরিণত করেছিল।

- ভার্সাই চুক্তির দ্বারা জার্মানির শিল্পসমৃদ্ধ সার উপত্যকা ফ্রান্সকে দেওয়া হয় এবং 1935 খ্রিস্টাব্দে গণভোটের দ্বারা এই স্থানের ভাগ্য নির্ধারণ হবে বলে ঠিক করা হয়। কিন্তু নির্বাচনের আগেই হিটলার এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং ভোটদাতাদের ভয় দেখানো শুরু করেন। ফলে 1936 খ্রিস্টাব্দে গণভোটের দ্বারা হিটলার এই অঞ্চল জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন।

এইভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানির হতাশাগ্রস্ত জনগণের কাছে হিটলার ও তাঁর নাৎসি দল জার্মানির হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আশা জাগিয়েছিল।

জার্মানিতে নাৎসি দল (Nazi Party) -এর উদ্ভবের পটভূমি বা কারণ লেখো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হয়। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম দেশত্যাগ করলে জার্মানি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই সময়ে জার্মানিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে, যেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল নাৎসি দল।

নাৎসি দল প্রতিষ্ঠা –

1919 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অ্যান্টন ড্রেক্সলার ‘জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের সদস্যসংখ্যা যখন মাত্র 23 জন তখন অ্যাডলফ হিটলার এর সদস্য হন। কিছুকাল পর হিটলারের দক্ষতায় দলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 1920 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি দলের নতুন নামকরণ করেন ‘ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি’।

নাৎসি দলের উদ্ভবের কারণ –

এই দলের উদ্ভবের জন্য নানা কারণ বিদ্যমান ছিল –