আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোলের প্রথম অধ্যায় “বহির্জাত প্রক্রিয়া ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ” -এর “বহির্জাত প্রক্রিয়া ও নদীর কাজ দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ” বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ “ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

গঙ্গানদীর প্রবাহ কোথা থেকে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত?

গঙ্গানদীর তিনটি প্রবাহ –

| প্রবাহের নাম | প্রবাহ পথের বিস্তৃতি |

|---|---|

| উচ্চ প্রবাহ | উত্তরাখণ্ডের গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ তুষারগুহা থেকে উত্তরাখণ্ডেরই হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গার পার্বত্য প্রবাহ বা উচ্চগতি। |

| মধ্য প্রবাহ | উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার থেকে ঝাড়খণ্ডের রাজমহল পর্যন্ত গঙ্গার সমভূমি প্রবাহ বা মধ্যগতি। |

| নিম্ন প্রবাহ | ঝাড়খণ্ডের রাজমহল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গঙ্গার বদ্বীপ প্রবাহ বা নিম্নগতি। |

নদী কী কী প্রক্রিয়ায় ক্ষয়কার্য করে?

নদী তার গতিপথে জলধারার সাহায্যে পাঁচভাবে ক্ষয়কার্য করে। এগুলি হল –

| ক্ষয়ের প্রক্রিয়া | বিবরণ |

|---|---|

| দ্রবণজনিত ক্ষয় | কোনো কোনো পাথর, যেমন – চুনাপাথর, লবণ প্রভৃতি নদীর জলের সংস্পর্শে গলে গিয়ে বা দ্রবীভূত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। |

| জলপ্রবাহজনিত ক্ষয় | পার্বত্য অঞ্চলে নদীখাতের নরম ও আলগা পাথরগুলি জলস্রোতের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কালক্রমে ভেঙে জলস্রোতের সাহায্যে বহুদূরে বাহিত হয়। |

| ঘর্ষণজনিত ক্ষয় | নদীর স্রোতে বাহিত পাথরগুলি পরস্পরের সাথে ঘর্ষণে এবং ঠোকাঠুকিতে ক্ষয় হয়ে যায় অবশেষে ক্ষুদ্রাকার কণায় পরিণত হয়। |

| অবঘর্ষজনিত ক্ষয় | নদীবাহিত পাথরগুলির সঙ্গে নদীখাতের ঘর্ষণ বা অবঘর্ষের ফলে নদীখাত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং নদীখাতে ছোটো ছোটো গর্তের সৃষ্টি হয়। গর্তগুলির জন্য নদীখাত আরও দ্রুত ক্ষয়ে যায়। |

| বুদবুদের কম্পন তরঙ্গজনিত ক্ষয় | নদীর জলের মধ্যে বুদ্বুদের আকারে বাতাস সামান্য সময়ের জন্য অবরুদ্ধ থাকে। সেই বুদ্বুদ হঠাৎ ফেটে গিয়ে নির্গত হলে যে শব্দ হয় সেই শব্দের কম্পন-তরঙ্গের আঘাতেও শিলাখণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। |

নদীর বহনক্ষমতা কীসের ওপর নির্ভর করে?

নদীর বহনক্ষমতা তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এগুলি হল –

| বহনক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী বিষয় | বিবরণ |

|---|---|

| নদীতে জলের পরিমাণ | নদীতে জলের পরিমাণ বেড়ে গেলে নদীর বহনক্ষমতা বাড়ে। |

| নদীর গতিবেগ | বহনক্ষমতা সবচেয়ে বেশি বাড়ে নদীর গতিবেগ বাড়লে। নদীর গতিবেগ আবার নির্ভর করে ভূমির ঢালের ওপর। ঢাল যদি বেশি হয়, নদীর গতিবেগও বেড়ে যায়। ফলে, নদীর বহন করার ক্ষমতাও বাড়ে। |

| নদীবাহিত বোঝার পরিমাণ | পাথরের আকৃতি ছোটো হলে নদীর বহনক্ষমতা বেড়ে যায়। আবার তা বড়ো হলে নদীর বহনক্ষমতা কমে যায়। |

নদী কী কী প্রক্রিয়ায় বহন করে?

নদী চারভাবে বহন করে। এগুলি হল –

বহন প্রক্রিয়া | বিবরণ |

|---|---|

| দ্রবণের মাধ্যমে | চুনাপাথর, লবণ প্রভৃতিকে জলে গুলে বা দ্রবণের মাধ্যমে নদী বয়ে নিয়ে চলে। |

| ভাসমান প্রক্রিয়ায় | কাদা, বালি প্রভৃতি হালকা পদার্থগুলি নদী ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নদী যে পরিমাণ পদার্থ বহন করে, তার প্রায় 70 শতাংশ বহন করে ভাসমান প্রক্রিয়ায়। |

| লম্ফনের মাধ্যমে | কিছুটা বড়ো বা মাঝারি আকৃতির পাথরগুলি স্রোতের সঙ্গে বাহিত হওয়ার সময় নদীখাতে বার বার ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হয়। |

| টান বা আকর্ষণ প্রক্রিয়ায় | খুব বড়ো বড়ো পাথর নদীর স্রোতের টানে বা আকর্ষণে বাহিত হয়। |

কী কী অবস্থায় নদী সঞ্চয় করে?

প্রধানত চারটি অবস্থায় নদী সঞ্চয় করে। এগুলি হল –

- নদীতে জলের পরিমাণ কমে গেলে। নদীতে জলের পরিমাণ কমে যায় কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় –

- কম বৃষ্টিপাত হয় এমন অঞ্চলে নদী প্রবেশ করলে,

- খরার সময়ে,

- বৃষ্টিহীন ঋতুতে এবং

- চুনাপাথর, বেলেপাথর প্রভৃতি সচ্ছিদ্র প্রস্তর-গঠিত অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে।

- ভূমির ঢাল কম হলে, অর্থাৎ নদীর গতিবেগ কমে গেলে।

- নদীর বোঝা বেড়ে গেলে।

- কোনো হ্রদের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হলে।

এইভাবে প্রবাহিত হওয়ার সময় পার্বত্য অঞ্চলে বড়ো বড়ো পাথরখন্ড, আর সমভূমিতে ও মোহানার কাছে বালি, কাদা, পলি প্রভৃতি সঞ্চিত হয়।

গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা বদ্বীপের সক্রিয় অংশের ওপর পৃথিবীব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব কতখানি?

পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনে সুন্দরবন অঞ্চলে নিম্নলিখিতভাবে প্রভাব ফেলেছে —

- উষ্ণতা বৃদ্ধি – বিগত 1980 সাল থেকে 2007 সাল পর্যন্ত সুন্দরবনে নদীর জলে প্রতি দশকে 0.5°C হারে তাপমাত্রা বাড়ছে। উষ্ণতার এই বৃদ্ধি ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলছে।

- ঘূর্ণিঝড় ও মৌসুমি বৃষ্টিপাতে প্রভাব – সমুদ্রজলের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বাড়ছে। ভারতীয় উপমহাদেশের ঘূর্ণিঝড়ের 74% সৃষ্টি হয়েছে বঙ্গোপসাগর থেকে। আয়লা এমনই একটি ঘূর্ণিঝড়।

- সমুদ্রজলের উচ্চতা বৃদ্ধি – পৃথিবীর অন্য অংশের তুলনায় সুন্দরবন অঞ্চলে সমুদ্র জলতলের উচ্চতা দ্রুত বাড়ছে। এতে বহু দ্বীপ (লোহাচড়া, নিউ মুর) সমুদ্রে তলিয়ে গেছে।

- জল এবং মাটির লবণতা বৃদ্ধি – জলতল বেড়ে যাওয়ায় এখানকার জল এবং মাটির লবণতা বাড়ছে। এর ফলে কৃষির প্রয়োজনীয় জল এবং খাদ্য ও পানীয় জলের সমস্যা বাড়ছে।

নদীর গতিপথে কীভাবে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়?

জলপ্রপাতের ধারণা – নদীর জলপ্রবাহ যখন হঠাৎ কোনো উচ্চ স্থান থেকে নীচের দিকে লাফিয়ে পড়ে, তখন তাকে জলপ্রপাত বলে।

জলপ্রপাতের পদ্ধতি – নদীর গতিপথে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর ওপর-নীচে আড়াআড়িভাবে বা অনুভূমিকভাবে অবস্থান করলে, প্রবল স্রোতে ওপরের কঠিন শিলাস্তর ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে নীচের কোমল শিলাস্তর বেরিয়ে পড়ে। কোমল শিলাস্তর দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় খাড়া ঢালের সৃষ্টি হয় এবং নদীস্রোত খাড়া ঢাল থেকে প্রবল বেগে নীচে পড়ে ও জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে।

জলপ্রপাতের উদাহরণ – আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত নায়াগ্রা নদীর গতিপথে নায়াগ্রা একটি বিখ্যাত জলপ্রপাত।

জলপ্রপাতের শ্রেণিবিভাগ করো।

ভূবিজ্ঞানীরা নদীখাতে জলের পরিমাণ ও ভূমির ঢাল অনুসারে জলপ্রপাতকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেন। এগুলি হল — র্যাপিড, কাসকেড, ক্যাটারাক্ট।

| শ্রেণি | সংজ্ঞা | উদাহরণ |

|---|---|---|

| র্যাপিড | জলপ্রপাতের ঢাল কম হলে তাকে র্যাপিড বলা হয়। এই ধরনের জলপ্রপাতের উচ্চতা কয়েক মিটার মাত্র হয়। | ছোটোনাগপুরের পাহাড়ি অঞ্চলে এরকম জলপ্রপাত প্রায়ই দেখা যায়। |

| কাসকেড | যখন কোনো জলপ্রপাতের জল অজস্র ধারায় বা সিঁড়ির মতো ঢাল বেয়ে ধাপে ধাপে নীচের দিকে নামে, তখন তার নাম কাসকেড। | রাঁচির জোনা জলপ্রপাত। |

| ক্যাটারাক্ট | কোনো নদী বরাবর পরপর অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রপাত অবস্থান করলে তাদের ক্যাটারাক্ট বলে। | আফ্রিকার নীলনদে খার্তুম থেকে আসোয়ান পর্যন্ত অংশে মোট 6টি ক্যাটারাক্ট দেখা যায়। |

নিম্নগতিতে নদীর প্রধান কাজ অবক্ষেপণ – ব্যাখ্যা করো।

নদী যখন মোহানার কাছাকাছি চলে আসে, তখন শুরু হয় নদীর নিম্নগতি। এই অংশে ভূমির ঢাল খুব কমে যায় বলে নদী অত্যন্ত ধীরগতিতে প্রবাহিত হয়। এজন্য নদীর ক্ষয় করার ক্ষমতা থাকে না এবং বহন ক্ষমতাও খুব কমে যায়। ফলে ঊর্ধ্বগতি ও মধ্যগতি থেকে বহন করে আনা কাদা, পলি, বালি নদী আর বহন করতে পারে না, এগুলি নদীখাতে জমতে শুরু করে। সুতরাং, বদ্বীপ প্রবাহ বা নিম্নগতিতে নদীর প্রধান কাজ হয় অবক্ষেপণ।

পার্বত্য অঞ্চলে নদীর ক্ষয়কার্যই প্রাধান্য লাভ করে কেন?

পার্বত্য প্রবাহে নদী প্রধানত ক্ষয়কার্য করে। এর কারণ —

- পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি বন্ধুর এবং ভূমির ঢালও বেশি। এজন্য নদী প্রবল বেগে নীচের দিকে নেমে আসে।

- প্রবল স্রোতের মাধ্যমে নদী তার উপত্যকাকে ভীষণভাবে ক্ষয় করে (মূলত জলপ্রবাহ ক্ষয়, ঘর্ষণ ও অবঘর্ষ প্রক্রিয়ায়) এবং ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলিকে নদী নীচের দিকে বহন করে নিয়ে চলে। সুতরাং, পার্বত্য প্রবাহ বা উচ্চগতিতে নদীর ক্ষয়কার্যই প্রাধান্য লাভ করে।

নদীর নিম্নগতিতে কীভাবে বদ্বীপ সৃষ্টি হয়?

নিম্নগতিতে নদী যতই মোহানার কাছে চলে আসে, ভূমির ঢাল ততই কমে যায়। এজন্য মোহানায় অর্থাৎ নদী এসে যেখানে সমুদ্রে মিলিত হয় সেখানে নদীর স্রোতের বেগ এবং বহনক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এর ফলে তখন নদীর অবক্ষেপণ খুব বেড়ে যায়। নদীবাহিত কাদা, পলি, বালি মোহানায় ব্যাপকভাবে সঞ্চিত হয়। এ ছাড়া, নদীবাহিত এইসব পদার্থ সমুদ্রের লবণাক্ত জলের সংস্পর্শে এসে সংবদ্ধ হয় এবং মোহানায় জমা হতে শুরু করে। এগুলি জমতে জমতে ক্রমশ মোহানায় নতুন ভূভাগ বা বদ্বীপ সৃষ্টি হয়। তবে বদ্বীপ গঠনের জন্য মোহানায় নদীর সঞ্চয়ের হার সমুদ্রস্রোতের অপসারণ ক্ষমতার তুলনায় বেশি হওয়া দরকার। উদাহরণ – গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহানায় এইভাবে যে বদ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে সেটি বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ।

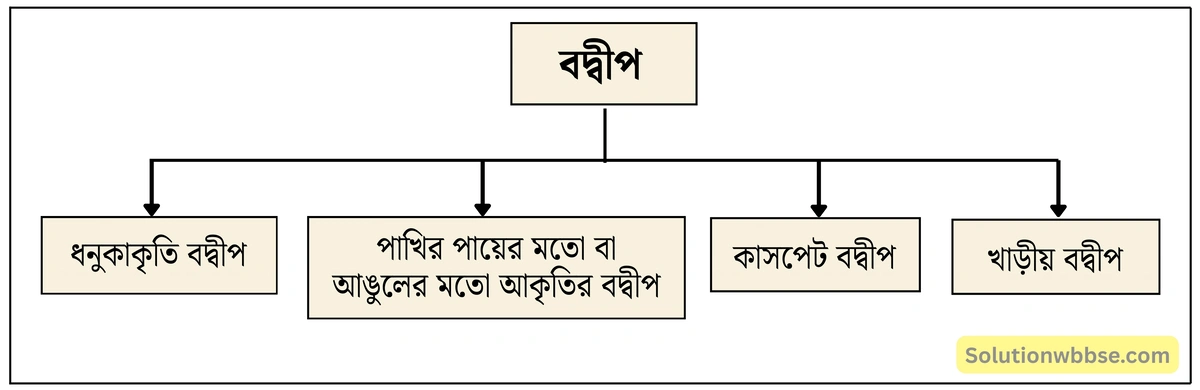

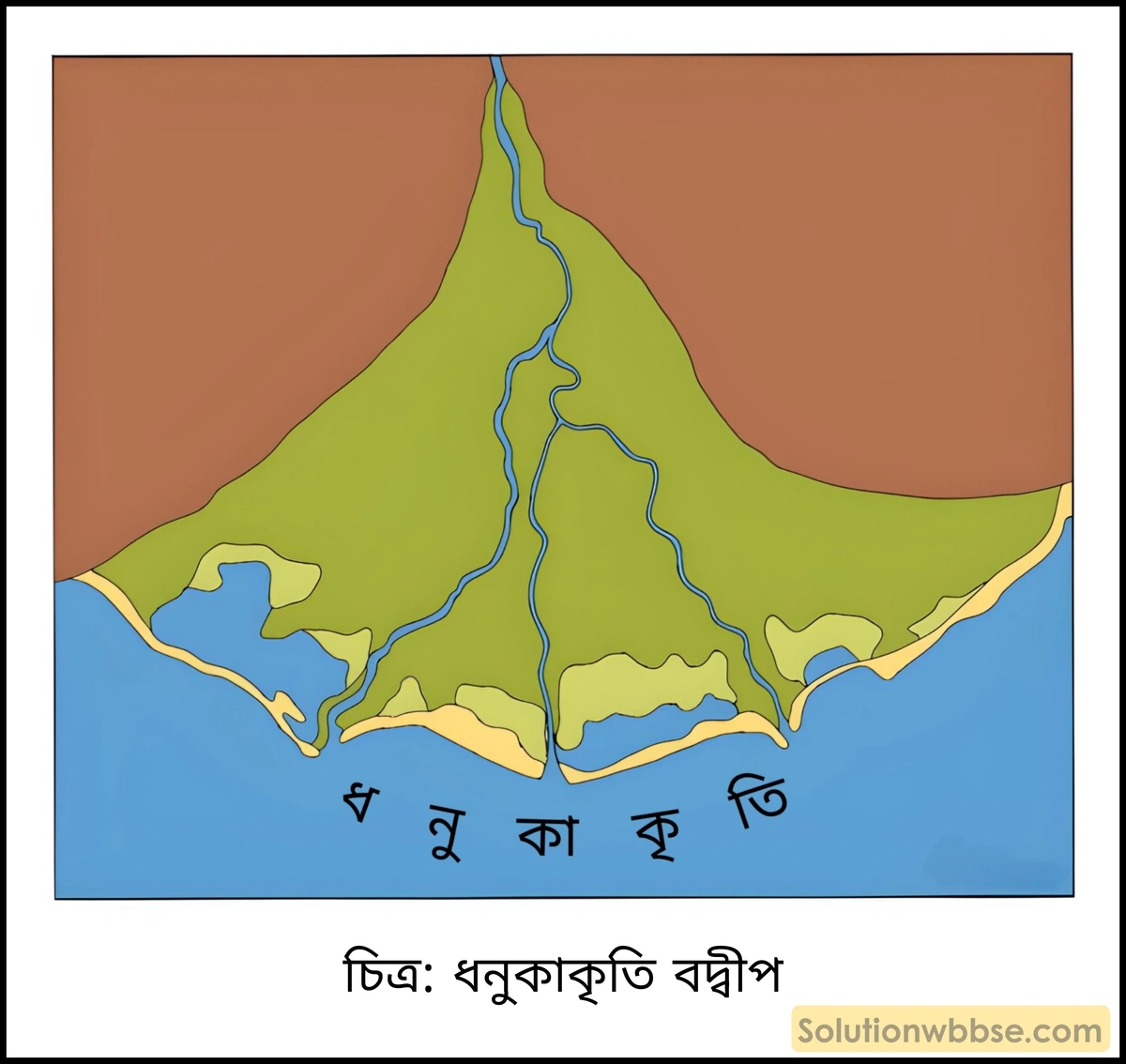

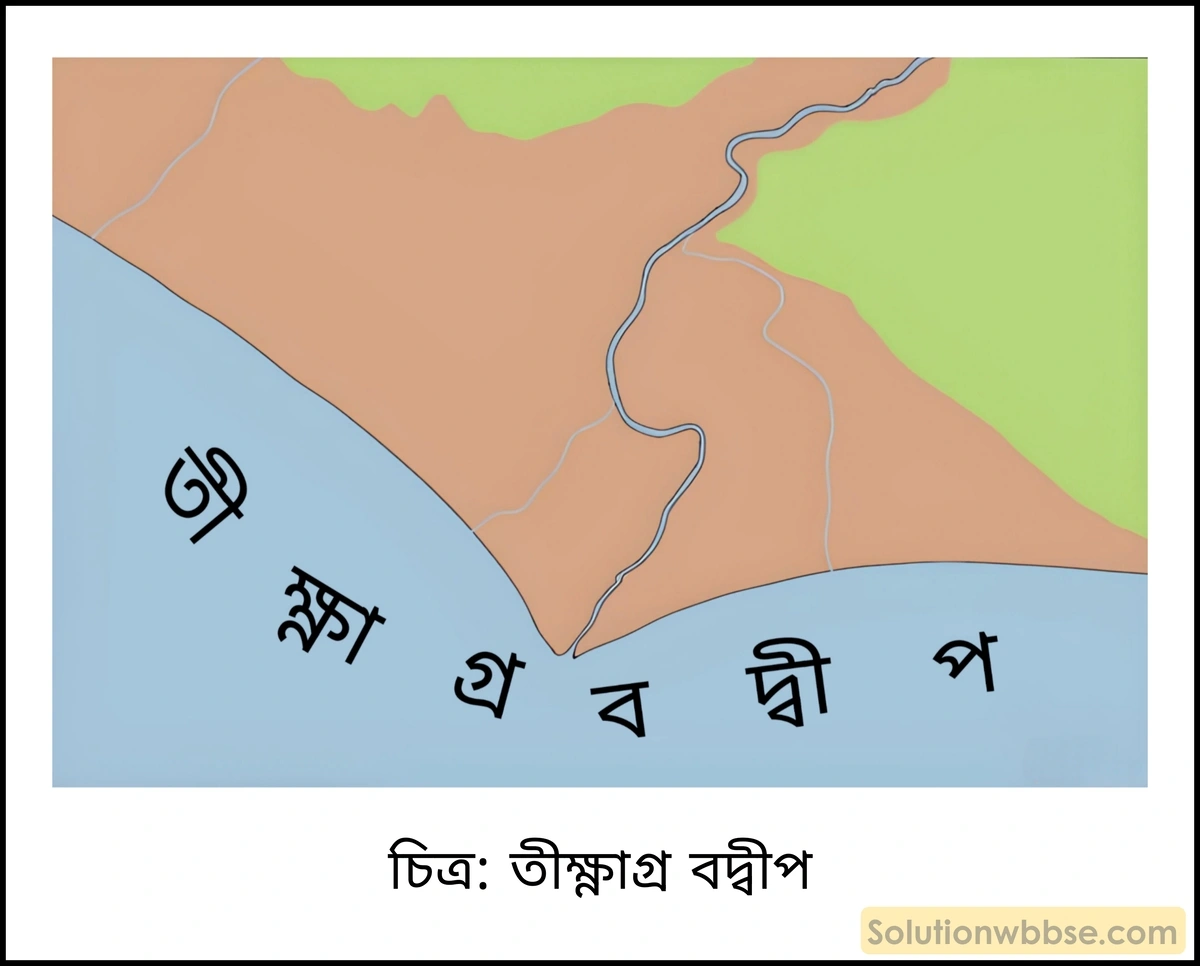

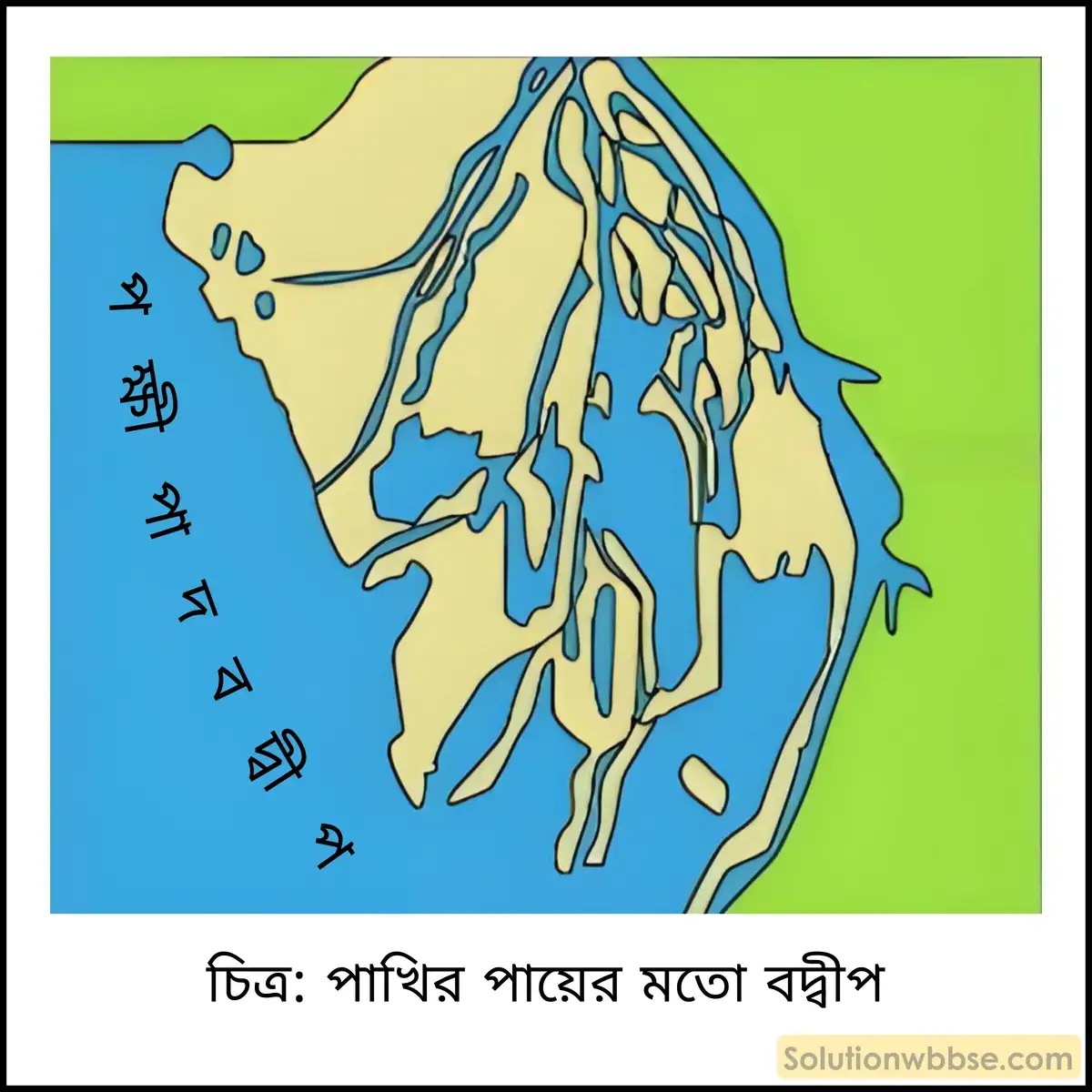

বদ্বীপের শ্রেণিবিভাগ করো।

আকৃতি অনুসারে নদীর বদ্বীপগুলি চার প্রকারের হয়। যেমন –

- বাংলা মাত্রাহীন ওলটানো ‘ব’ অক্ষর বা গ্রিক বর্ণমালার (Δ) (ডেল্টা)-র মতো আকৃতির বদ্বীপ ধনুকাকৃতি বদ্বীপ নামে পরিচিত। উদাহরণ – গঙ্গা, নীল, পো, রোন, হোয়াংহো নদীর বদ্বীপ।

- বদ্বীপের আকৃতি পাখির পায়ের মতো হলে, তাকে পাখির পায়ের মতো বা আঙুলের মতো আকৃতির বদ্বীপ বলে। উদাহরণ – মিসিসিপি-মিসৌরি নদীর বদ্বীপ।

- যখন কোনো বদ্বীপ করাতের দাঁতের মতো সমুদ্রে প্রবেশ করে, তখন তাকে কাসপেট বদ্বীপ বলা হয়। উদাহরণ – এব্রো, টাইবার নদীর বদ্বীপ।

- যখন বদ্বীপের সামনের অংশ হঠাৎ সমুদ্রের কাছে এসে প্রশস্ত হয়ে ওঠে, তখন তাকে খাড়ীয় বদ্বীপ বলে। উদাহরণ – রাইন নদীর বদ্বীপ।

নদীর সঞ্জয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপগুলি বর্ণনা করো।

নদীর সঞ্চয়কাজের ফলে গঠিত ভূমিরূপগুলি হল —

- পলল ব্যজনী বা ত্রিকোণ পললভূমি – নদী পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমভূমি অংশে পৌঁছোনো মাত্র ভূমির ঢাল কমে যাওয়ায় পর্বতের পাদদেশের সমভূমিতে পলি, বালি, কাঁকর প্রভৃতি সঞ্চয় করে ত্রিকোণ পললভূমি গঠন করে। ব্যজনী বা হাতপাখার মতো দেখতে বলে একে পলল ব্যজনীও বলা হয়।

- নদীচর – সমভূমিতে নদীর গতিবেগ কম হওয়ায় নুড়ি, পাথর, বালি প্রভৃতি নদীবক্ষে সঙ্কিত হয়ে চর বা দ্বীপ সৃষ্টি হয়।

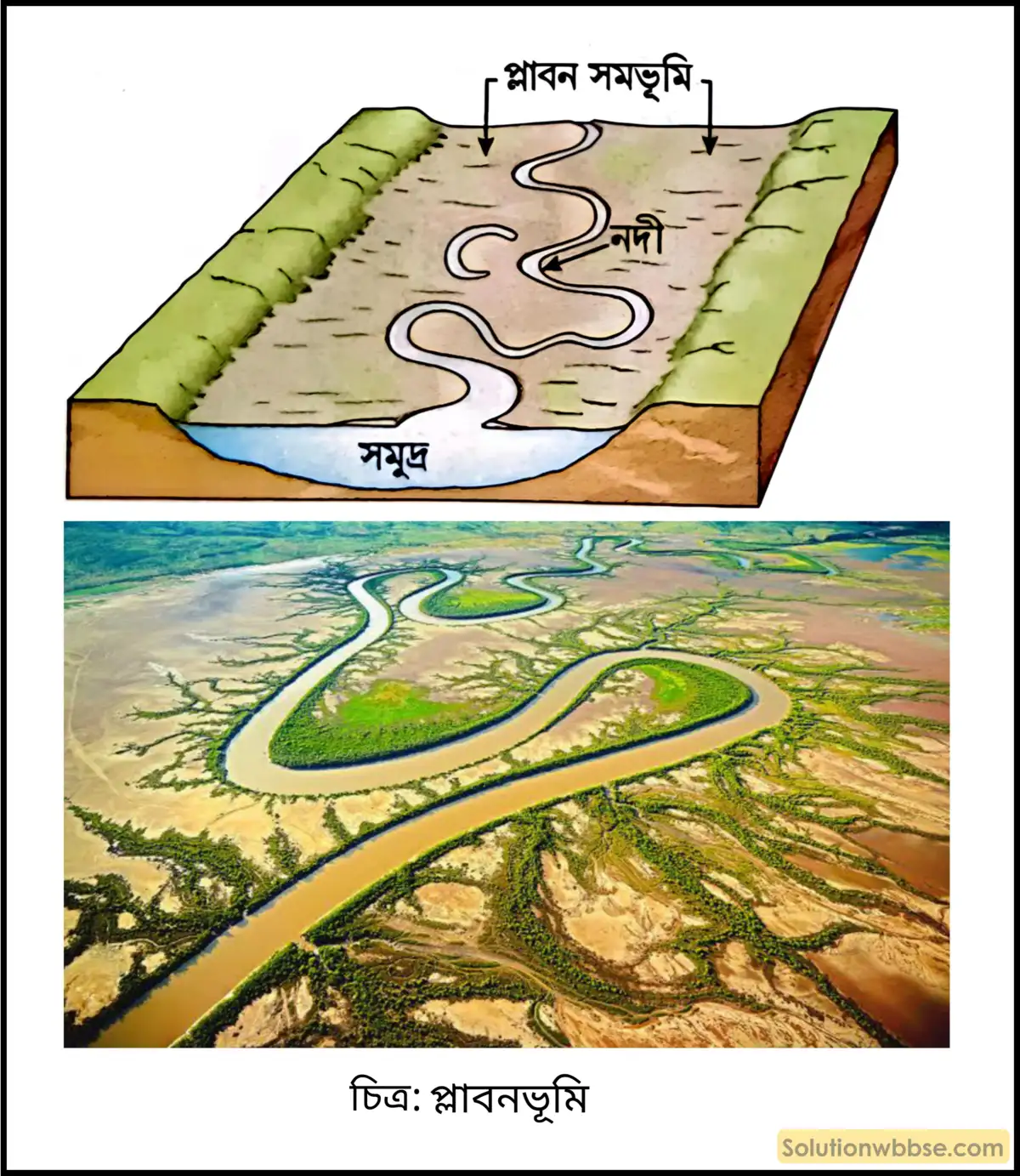

- প্লাবনভূমি – সমভূমিতে ভূমির ঢাল কম হওয়ায় বর্ষাকালে নদীতে হঠাৎ জল বেড়ে গেলে উপত্যকায় বন্যা বা প্লাবন হয়। প্লাবিত অঞ্চলে বালি, পলি ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে প্লাবনভূমি সৃষ্টি হয়।

- স্বাভাবিক বাঁধ – – সমভূমিতে নদীর গতিবেগ কম থাকায় নদীবাহিত পলি, বালি, কাদা প্রভৃতি প্লাবনের সময় নদীর দুই তীরে সঞ্চিত হয়ে বাঁধের মতো উঁচু হয়ে যায়। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় গঠিত হয় বলে এর নাম স্বাভাবিক বাঁধ।

- বদ্বীপ – মোহানায় এসে সমুদ্রের লবণাক্ত জলের সংস্পর্শে নদীবাহিত পলি, বালি প্রভৃতি সংবদ্ধ হয়ে নদীর মোহানায় বা অগভীর সমুদ্রে জমা হতে থাকে। নতুন গঠিত এই ভূমিরূপ দেখতে উলটানো মাত্রাহীন বাংলা অক্ষর ‘ব’ বা গ্রিক অক্ষর ডেল্টা (Δ)-র মতো হয় বলে একে বদ্বীপ বা ডেল্টা বলা হয়।

বদ্বীপ সৃষ্টি হওয়ার অনুকূল পরিবেশ উল্লেখ করো।

অথবা, বদ্বীপ গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি শর্ত সংক্ষেপে আলোচনা করো।

বদ্বীপ সৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশগুলি হল —

- মোহানায় নদীর অবক্ষেপণের হার সমুদ্রস্রোতের অপসারণ হারের তুলনায় বেশি হওয়া প্রয়োজন।

- নদীর জলের সঙ্গে যাতে বেশি পরিমাণে পলি আসে, তাই নদীকে সুদীর্ঘ হতে হবে এবং তার উপনদীর সংখ্যাও বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

- নদীর মুখে বা মোহানায় যাতে পলি জমতে পারে, তাই নদীর স্রোত কম হওয়া দরকার।

- সমুদ্রের যে অংশে নদী এসে মিশবে, সেখানে সমুদ্রের ঢাল কম হতে হবে, না হলে অবক্ষিপ্ত যাবতীয় পলি গভীর সমুদ্রে তলিয়ে যাবে।

- মোহানায় জোয়ারভাটার প্রকোপ কম থাকলে সহজে বদ্বীপ গড়ে ওঠে।

- মোহানায় নদীস্রোতের বিপরীত দিকে বায়ু প্রবাহিত হলে বদ্বীপ গঠনের কাজ দ্রুত হয়।

- উন্মুক্ত সমুদ্রের তুলনায় আংশিক বেষ্টিত সমুদ্রে বেশি বদ্বীপ গড়ে ওঠে।

- নদী মোহানার-সংলগ্ন ভূমি সমতল হওয়া প্রয়োজন।

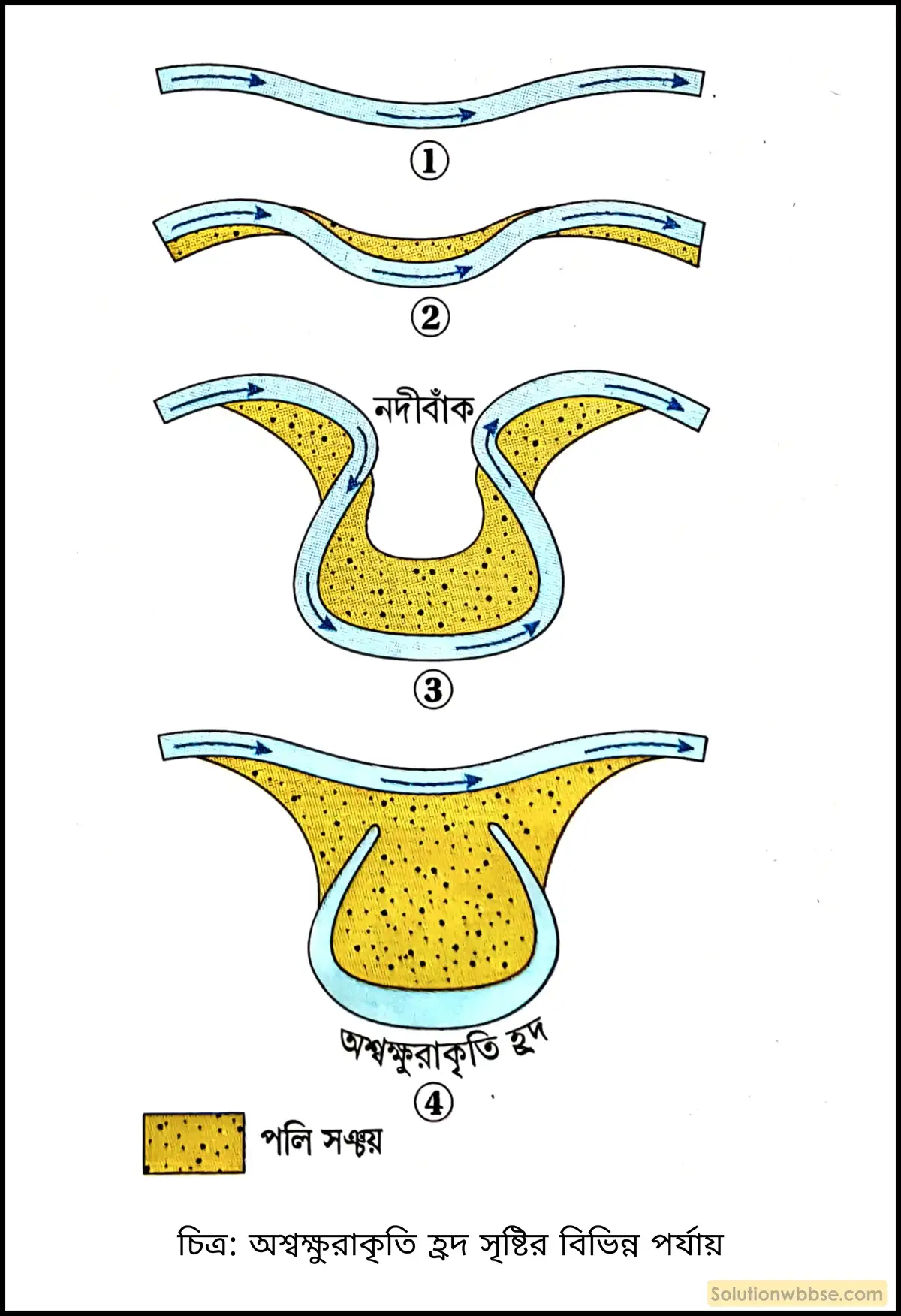

অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ কীভাবে তৈরি হয়?

অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের অবস্থান – মধ্যগতির শেষের দিকে এবং নিম্নগতিতে নদীর প্রবাহপথে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের (ox-bow lake) সৃষ্টি হয়।

অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টির কারণ – এই সময় নদীর গতিবেগ খুব কম থাকে বলে সামান্য কোনো বাধা পেলেই নদী এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়। নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথকে বলা হয় মিয়েন্ডার। নদী যখন এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয় তখন প্রবাহপথের অন্তঃবাঁকের (উত্তল পাড়) তুলনায় বহিঃবাঁকে (অবতল পাড়) গতিবেগ বেশি থাকে। তাই বহিঃবাঁকে ক্ষয়কার্য চলে, কিন্তু অন্তঃবাঁকে পলি, কাদা ইত্যাদি সঞ্চিত হয়। নদী যখন খুব বেশি এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়, দুই বাঁক বা জলধারার মধ্যবর্তী ভূমি কালক্রমে সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (বহিঃবাঁক ক্ষয় প্রক্রিয়ার জন্য) এবং তার ফলে তখন নদীর ওই দুটি বাঁক বা জলধারার সংযুক্তি ঘটে, অর্থাৎ বাঁকা পথ ছেড়ে নদী তখন সোজা পথে প্রবাহিত হয় এবং পরিত্যক্ত বাঁকটি হ্রদে পরিণত হয়। এই হ্রদ দেখতে ঘোড়ার খুরের মতো হয় বলে এর নাম অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বা মর্ট হ্রদ।

অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের উদাহরণ – নিম্নগতিতে গঙ্গা এবং তার শাখানদীগুলির গতিপথে এই ধরনের অনেক অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায়।

নদীর উচ্চগতিতে V-আকৃতির উপত্যকা সৃষ্টি হয় কেন?

পার্বত্য অঞ্চলের প্রবাহপথকে নদীর উচ্চগতি বলা হয়। এই অংশে নদীর গতিপথে ‘V’-আকৃতির উপত্যকা সৃষ্টি হওয়ার কারণ —

- ভূমির ঢাল – পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি বন্ধুর এবং ভূমির ঢালও বেশি। এজন্য নদী প্রবল বেগে নীচের দিকে নামে। প্রবল স্রোত এবং স্রোতের সঙ্গে বাহিত শিলাখণ্ড নদীগর্ভে ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় নদী উপত্যকায় নিম্নক্ষয় বৃদ্ধি করে। এভাবে নদী উপত্যকা ক্রমশ সংকীর্ণ ও গভীর হতে থাকে।

- বৃষ্টিবহুলতা ও আবহবিকার – বৃষ্টিবহুল পার্বত্য অঞ্চলে প্রথমে নদী উপত্যকার দুই পার্শ্বদেশ কিছুটা সংকীর্ণ থাকলেও রাসায়নিক আবহবিকার ও পুঞ্জিত ক্ষয়ের প্রভাবে (পার্শ্বক্ষয়ের দ্বারা) নদী উপত্যকা ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে পড়ে।

- ভূমিধস – দুই পাশ থেকে নদীতে ধস নামে ও কিছু উপনদীও এসে নদীখাতে মিলিত হয়। এর ফলে নদীখাত কিছুটা প্রশস্ত হয়ে ‘V’-আকৃতির উপত্যকা সৃষ্টি করে।

প্লাবনভূমি কীভাবে তৈরি হয়?

প্লাবনভূমির অবস্থান – মধ্য ও নিম্নগতিতে নদীর সঞ্জয়কার্যের ফলে প্লাবনভূমির (flood plain) সৃষ্টি হয়।

প্লাবনভূমির সৃষ্টির কারণ – নদীতে হঠাৎ জলপ্রবাহের পরিমাণ বেড়ে গেলে বন্যা বা প্লাবন দেখা দেয়। এ সময় দুই তীর বা কূল ছাপিয়ে সেই জল অনেক দূর পর্যন্ত প্লাবিত করে। নদীর জলের সঙ্গে যেসব পলি, বালি, কাদা থাকে সেগুলিও জলের সঙ্গে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বন্যার সময় নদীখাতের দুই পাশে ছড়িয়ে পড়া নদীবাহিত পদার্থের সবটা নদীখাতে ফিরে আসে না, অনেকটাই প্লাবিত অঞ্চলে সঞ্চিত হয়। এইভাবে বছরের পর বছর নদীর দুই পাশে বা উপত্যকায় পলি, বালি, কাদা সঞ্চিত হতে হতে নতুন যে ভূমিভাগ গঠিত হয়, তাকে বলা হয় প্লাবনভূমি বা প্লাবন সমভূমি।

প্লাবনভূমির উদাহরণ – বিহারে গঙ্গানদীর গতিপথের দুই পাশে এবং অসম উপত্যকায় ব্রহ্মপুত্র নদের দুই পাশে এই ধরনের প্লাবনভূমি দেখা যায়।

স্বাভাবিক বাঁধ কাকে বলে?

সমভূমি ও বদ্বীপ প্রবাহে ভূমির ঢাল কম থাকে বলে নদী ধীরগতিতে প্রবাহিত হয় এবং নদীখাত প্রশস্ত কিন্তু অগভীর হয়। জলের সঙ্গে যেসব পলি, বালি, কাদা প্রভৃতি বাহিত হয়ে আসে নদী আর সেগুলি বহন করে আনতে পারে না। সেগুলি নদীর দুই তীরে সঞ্চিত হতে থাকে। এইভাবে ক্রমাগত নদীর দুই তীরে পলি সঞ্চিত হওয়ার ফলে তা বাঁধের মতো উঁচু হয়ে যায়। এই বাঁধ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় বলে একে বলা হয় স্বাভাবিক বাঁধ (natural levee)। উদাহরণ – মধ্য ও নিম্নগতিতে গঙ্গানদীর দুই তীরে এবং মিশরে নীলনদের দুই পাশে উঁচু স্বাভাবিক বাঁধ দেখা যায়।

জলপ্রপাত পশ্চাদপসারণ করে কেন?

উচ্চগতিতে ভূমির ঢাল বেশি থাকে বলে নদী খুব দ্রুত নীচে নামে। এই সময় জলতলের পার্থক্য হলে জল ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে। একেই জলপ্রপাত বলে। জলপ্রপাতের জল নীচে যেখানে পড়ে, নরম শিলাস্তর গঠিত সেই অঞ্চলে বিশালাকার গর্তের সৃষ্টি হয়। ক্ষয়ের কারণে গর্তের আয়তন বাড়তে থাকে, তাই ওপরের কঠিন শিলাস্তর ঝুলতে থাকে এবং একসময় তা ভেঙে পড়ে। শিলাস্তর ভেঙে পড়ার কারণে জলপ্রপাতটি নদীর উৎসের দিকে বা পিছনের দিকে সরে যায়। একেই জলপ্রপাতের পশ্চাৎ অপসারণ বলে। উদাহরণ – ভারতের ইন্দ্রাবতী নদীর ওপর চিত্রকূট জলপ্রপাতটির পশ্চাৎ অপসারণ ভালোভাবে বোঝা যায়।

কী কী কারণে জলপ্রপাত সৃষ্টি হতে পারে?

নানা কারণে জলপ্রপাত সৃষ্টি হতে পারে –

- কঠিন ও কোমল শিলা – নদীর চলার পথে নরম ও কঠিন শিলা থাকলে নরম শিলা বেশি ক্ষয়ে গিয়ে নীচু হয়ে যায়। কঠিন শিলা উঁচু হয়ে থাকে। নদী উঁচু থেকে নীচুতে জল পড়ে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়।

- চ্যুতি সৃষ্টি – নদীর প্রবাহপথে চ্যুতি সৃষ্টি হলে সেখানে জলপ্রপাত সৃষ্টি হতে পারে।

- মালভূমির প্রান্তভাগ – মালভূমির প্রান্তভাগে নদী খাড়াভাবে নেমে এলে সেখানে জলপ্রপাত তৈরি হতে পারে।

- ঝুলন্ত উপত্যকা – ঝুলন্ত উপত্যকার মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হলে জলপ্রপাত গঠিত হয়।

- লাভাস্রোত – নদীর প্রবাহপথে লাভাস্রোত বেরিয়ে এলে ওই লাভা উঁচু হয়ে শিখর গঠন করে। ওই উঁচু শিখর থেকে জল নীচে লাফিয়ে পড়ে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব কীভাবে সুন্দরবন অঞ্চলের ওপরে পড়েছে?

পৃথিবীব্যাপী জলবায়ুর যে পরিবর্তন ঘটছে তাতে সুন্দরবনের অস্তিত্বের এবং স্থায়িত্বের ওপর প্রভাব পড়ছে। যেমন —

- পৃথিবীর তাপমাত্রা যেভাবে বাড়ছে তাতে আগামী 2050 সাল নাগাদ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা 2-4 1.4°C-3°C বেড়ে যাবে। এর জন্য এত বরফ গলে যাবে যে সমুদ্রজলের পরিমাণ বাড়বে। সমুদ্রজলের উচ্চতা 1 মিটার বাড়লে সুন্দরবনের বেশিরভাগ জায়গা ডুবে যাবে।

- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে সুন্দরবনের নদীগুলির লবণাক্ততা বেড়ে যাবে। এতে প্রাণীকূলের ও উদ্ভিদের খুব ক্ষতি হবে।

- সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষিকাজ ব্যাহত হবে এবং খাদ্যাভাব হবে এখানকার প্রধান সমস্যা।

- সমুদ্র আরও বেশি উষ্ণ হলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বাড়বে।

এ ছাড়া, আরও পরিবর্তন সুন্দরবন অঞ্চলে ঘটতে পারে।

জলচক্রের অংশ হিসেবে নদীর ভূমিকা কতখানি?

পদ্ধতি – পৃথিবীর জলমণ্ডলের সব জল জলচক্রের মাধ্যমে একসূত্রে বাঁধা। সূর্যের উত্তাপে প্রতিদিন জলভাগ থেকে জল বাষ্পীভূত হয়। পরে সেগুলি মেঘ এবং আরও পরে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি বা তুষার হিসেবে ঝরে পড়ে। ওই বৃষ্টিপাতের বেশিরভাগ অংশ এবং হিমবাহ গলা জল নদী তৈরি করে। ওই জলের কিছুটা অংশ বাষ্পীভূত হয় এবং কিছুটা মাটির তলায় পৌঁছে ভৌমজলের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। বাকি জল সমুদ্রে ফিরে যায়। এভাবেই নদী জলচক্রের অংশ হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে।

নদীর ভূমিকা – নদী কেবল ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায় তা-ই নয়, সে জলচক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশও। নদী আছে বলেই বৃষ্টির জল সবটা ভূপৃষ্ঠে আটকে না থেকে তার মাধ্যমে সমুদ্রে এসে পড়ে। এখানে নদী একটি সংযোগসূত্র, যার মাধ্যমে জলচক্র পূর্ণতা পায়।

অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বদ্বীপ অঞ্চলে দেখা যায় কেন?

অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বদ্বীপ অঞ্চলে দেখা যায়, কারণ –

- আঁকাবাঁকা নদীবাঁক – বদ্বীপ অংশে ভূমির ঢাল একেবারেই কমে যায়, তাই নদী তার গতিপথে সামান্য বাধা পেলে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়।

- নদীবাঁকে ক্ষয় – নদীর জল বাঁকাপথে কুণ্ডলীর আকারে এগিয়ে যায়। সেজন্য অবতল পাড়ে ক্ষয় এবং উত্তল পাড়ে সঞ্চয় হয়।

- নদীবাঁকের বিস্তার – ক্ষয় এবং সঞ্চয়ের জন্য নদীর বাঁক ক্রমশ বাড়তে থাকে।

- অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ গঠন – নদীর বাঁক আরও বেড়ে গেলে বাঁক দুটি পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসে এবং জোড়া লেগে যায়। এভাবে একসময় মূলনদী থেকে এই অংশটি বিচ্ছিন্ন হয়ে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ গঠন করে।

গঠনমূলক বদ্বীপ এবং ধ্বংসাত্মক বদ্বীপ কাকে বলে?

গঠনমূলক বদ্বীপ – নদী বিপুল পরিমাণ পলি অগভীর সমুদ্রে জমা করে বদ্বীপ গঠন করে। এই ধরনের বদ্বীপকে গঠনমূলক বদ্বীপ বলে। এই ধরনের বদ্বীপ দুই-রকমের হতে পারে –

- ধনুকের মতো আকৃতির বদ্বীপ এবং

- পাখির পায়ের মতো বদ্বীপ।

নীলনদের বদ্বীপ ধনুকাকৃতি বা ব্যজনী আকৃতির, কিন্তু মিসিসিপি নদীর বদ্বীপ পাখির পায়ের মতো হয়।

ধ্বংসাত্মক বদ্বীপ – জোয়ারভাটা এবং সমুদ্রতরঙ্গের আঘাতে যেসব বদ্বীপের আকার এবং আয়তন সবসময় পরিবর্তিত হয়, সেই ধরনের বদ্বীপকে ধ্বংসাত্মক বদ্বীপ বলে। ব্রাজিলের সাও ফ্রান্সিসকো, আফ্রিকার নাইজার নদীর বদ্বীপ এরকম ধবংসাত্মক বদ্বীপ।

নদীর সমভূমি প্রবাহ বা মধ্যগতি কাকে বলে? উদাহরণ দাও। সমভূমি প্রবাহ বা মধ্যগতিতে নদীর প্রধান কাজ কী?

নদীর সমভূমি প্রবাহ বা মধ্যগতি – পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে নদী যখন সমভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন নদীর সেই গতিপথকে বলা বলা হয় সমভূমি প্রবাহ বা মধ্যগতি। উদাহরণ – উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার থেকে ঝাড়খণ্ডের রাজমহল পর্যন্ত গঙ্গার সমভূমি প্রবাহ বা মধ্যগতি।

সমভূমি প্রবাহে নদীর প্রধান কাজ – নদী তার তিনটি গতিতে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করলেও মধ্যগতিতে বা সমভূমি প্রবাহে নদী প্রধানত বহন কাজ করে। তবে স্থানভেদে এই প্রবাহে নদী ক্ষয় এবং সঞ্চয় কাজও করে থাকে। যদিও এই দুই প্রকার কাজের পরিমাণ কম | অর্থাৎ মধ্যগতিতে নদী বেশি বহন করে এবং অল্প ক্ষয় এবং বেশ কিছুটা সঞ্চয় করে।

নদীর নিম্নগতিতে কেন সচরাচর বন্যা দেখা যায়?

নদীর নিম্নগতিতে সচরাচর বন্যা দেখা যায় কারণ –

- মোহানার কাছাকাছি বলে এই অংশে নদীতে যথেষ্ট পরিমাণে জল থাকে। কিন্তু ভূমির ঢাল খুব কমে যায় বলে এখানে নদীর স্রোত বিশেষ থাকে না।

- নদীর বহন করে আনা পলির সিংহভাগই নিম্নগতিতে নদীর বুকে সঞ্চিত হয়। এর ফলে নদীখাত ক্রমশ অগভীর হয়ে যায়। তাই বর্ষাকাল বা অতিবৃষ্টির সময় নদীতে হঠাৎ জলের জোগান বেড়ে গেলে তা বহন করার ক্ষমতা নদীর থাকে না — দুই কূল ছাপিয়ে সংলগ্ন অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি করে।

অবরোহণ প্রক্রিয়াকে ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া বলে কেন?

অবরোহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটে বা ভূমিভাগের ক্ষয় হয়। ভূমি তার প্রকৃত উচ্চতা থেকে নীচু হতে থাকে। সেই কারণেই অবরোহণ প্রক্রিয়াটি হল একটি ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া। শিলার ওপর ক্রমাগত আবহবিকার, পুঞ্জক্ষয় ইত্যাদি ক্রিয়া করে শিলাস্তরের ওপরের অংশকে অপসারিত করে নীচের শিলাস্তরকে উন্মোচন করে। এভাবেই অবরোহণ প্রক্রিয়া কার্যকরী থাকে।

উচ্চগতিতে পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নক্ষয় বেশি হয় কেন?

উচ্চগতিতে পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নক্ষয় বেশি হয় কারণ –

- উচ্চগতিতে বা পার্বত্য প্রবাহে নদীর ঢাল বেশি থাকায় নদী প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়।

- এই অংশে নদীর মধ্যে প্রচুর প্রস্তরখণ্ডও থাকে। তাই এই অংশে নদী প্রবল বেগে অবঘর্ষ পদ্ধতিতে নীচের দিকে ক্ষয় করে। এখানে অবঘর্ষ এবং জলপ্রবাহের ক্ষয়ের ফলে নদী উপত্যকা গভীর হয়।

মধ্যগতিতে নদীদ্বীপ বা চর সৃষ্টি হয় কেন?

মধ্যগতিতে নদীদ্বীপ বা চর সৃষ্টি হয় কারণ –

- মধ্যগতিতে ভূমির ঢাল কমে যায় ও নদী উপত্যকা চওড়া হয় বলে নদীর বহনক্ষমতা কম হয়। সেজন্য নদীবাহিত পদার্থগুলি নদীগর্ভে ক্রমাগত সঞ্চয় হতে থাকে।

- নদীর তলদেশে পলিসঞ্চয়ের জন্যই চর জেগে ওঠে। সেই চরে যত পলির সঞ্চয় বাড়ে, ততই তার আয়তন বাড়তে থাকে।

ব্রহ্মপুত্র নদীতে অসংখ্য দ্বীপ বা চড়ার সৃষ্টি হয়েছে কেন?

ব্রহ্মপুত্র নদীতে অসংখ্য দ্বীপ বা চড়ার সৃষ্টি হয়েছে কারণ –

- অসমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদী মধ্যগতি বা সমভূমি প্রবাহের অন্তর্গত। এখানে ভূমির ঢাল এত কম হয় যে নদী অত্যন্ত ধীরে প্রবাহিত হয়। তাই নদীবাহিত পদার্থ নদীগর্ভেই সঞ্চিত হয়।

- এ ছাড়া প্রচুর সংখ্যক উপনদী ব্রহ্মপুত্রে পড়ায় জল ও বোঝার পরিমাণও বেশি থাকে। সেকারণে ব্রহ্মপুত্রের নদীদ্বীপগুলি খুব চওড়া ও বৃহৎ হয়। মাজুলি এমনই একটি নদীদ্বীপ।

বহির্জাত প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগুলি কী কী?

মূলত তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে বহির্জাত প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়। যথা —

- অবরোহণ প্রক্রিয়া – এই প্রক্রিয়ায় ভূমিভাগের উচ্চতা ক্রমশ কমতে থাকে। যেমন – ক্ষয়জাত পর্বত।

- আরোহণ প্রক্রিয়া – আরোহণ কথার অর্থ ওপরে ওঠা। এই ধরনের প্রক্রিয়ায় ভূমিভাগের উচ্চতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। নদী, হিমবাহ, বায়ু দ্বারা বাহিত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে ভূপৃষ্ঠের নিম্নস্থান উঁচু বা ভরাট হয়। একে আরোহণ প্রক্রিয়া বলে। যেমন – বদ্বীপ, প্লাবন সমভূমি, লোয়েস সমভূমি।

- জৈবিক প্রক্রিয়া – উদ্ভিদ এবং প্রাণী যখন ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়, তখন তাকে জৈবিক প্রক্রিয়া বলে। জলাভূমিতে শ্যাওলা, আগাছা, পাতা, ফুল ইত্যাদি জমে জলাভূমি ভরাট হয়ে যায়। মানুষ পাহাড় কেটে রাস্তা বানায়, সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে সমুদ্রগর্ভ ভরাট করে, নতুন ভূমি তৈরি করে। এভাবে জৈবিক প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে।

পর্যায়নের মাধ্যমে কীভাবে ভূমিভাগের সমতলীকরণ ঘটে?

পর্যায়ন – চেম্বারলিন ও স্যালিসবেরি নামক দুই বিজ্ঞানী প্রথম ‘পর্যায়ন’ বা ‘gradation’ শব্দটি ব্যবহার করেন। অসমতল এবং বন্ধুর ভূপ্রকৃতি সমতলভাগে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পর্যায়ন বলে। এককথায় বলা যায়, অবরোহণ এবং আরোহণের সম্মিলিত ফল হল পর্যায়ন।

প্রক্রিয়া – পর্যায়ন দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকরী হয়। একটি অবরোহণ এবং অন্যটি আরোহণ। ভূমিভাগের উঁচু অংশগুলি নদী, হিমবাহ, বায়ুর ক্ষয় প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে নীচু হয়। অন্যদিকে, ওইসব ক্ষয়ীভূত পদার্থগুলি ভূপৃষ্ঠের নীচু অংশে জমা হয়ে আরোহণ প্রক্রিয়ায় উঁচু হয়ে ওঠে। যতক্ষণ না সমগ্র ভূমিভাগ একই সমতলে আসে, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

ধনুকাকৃতি, তীক্ষ্ণাগ্র এবং পাখির পায়ের মতো বদ্বীপ কাকে বলে?

ধনুকাকৃতি বদ্বীপ – এই ধরনের বদ্বীপের সমুদ্রমুখী বহিরেখা সমুদ্রের দিকে ধনুকের মতো বেঁকে যায়। এই ধরনের বদ্বীপ অনেকটা জিভের মতো দেখতে হয় বলে একে ‘জিহ্বাগ্র বদ্বীপ’-ও বলে। এর আকৃতি অনেকটা গ্রিক অক্ষর ‘Δ’ বা বাংলা মাত্রাহীন ‘ব’ অক্ষরের মতো হয়। এদের আকৃতি সমুদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হয়। উদাহরণ – নাইজার, নীলনদ, হোয়াংহো, মেকং, গঙ্গা, রাইন নদীতে এমন বদ্বীপ দেখা যায়।

তীক্ষ্ণাগ্র বদ্বীপ – মূলনদীর মোহানা করাতের দাঁতের মতো হয়ে থাকে। ল্যাটিন শব্দ ‘কাসপেট’ শব্দের অর্থ তীক্ষ্ণ। নদী যেখানে সমুদ্রে এসে পড়ে সেখানে নদীর শক্তির তুলনায় সমুদ্রের শক্তি বেশি হলে এমন ধরনের বদ্বীপ গড়ে ওঠে। উদাহরণ — ইটালির টাইবার নদীর বদ্বীপ।

পাখির পায়ের মতো বদ্বীপ (পক্ষীপাদ বদ্বীপ) – মূলনদী অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে পড়লে এমন বদ্বীপ গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে নদীর গতিবেগ বদ্বীপ অঞ্চলে একটু বেশি থাকায় দ্রবীভূত পদার্থগুলি সমুদ্রে বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে জমা হয়। এই ধরনের বদ্বীপ দেখতে পাখির পায়ের মতো বা আঙুলের মতো হয়। উদাহরণ – মিসিসিপি-মিসৌরি নদীর বদ্বীপ।

গিরিখাত ও ক্যানিয়নের মধ্যে পার্থক্য কী?

গিরিখাত ও ক্যানিয়ন উভয়ই অত্যন্ত সুগভীর ও সংকীর্ণ হয়। এরা উভয়ই নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্টি হয়। তবে এদের মধ্যে কিছু পার্থক্যও রয়েছে। যেমন –

| বিষয় | গিরিখাত | ক্যানিয়ন |

|---|---|---|

| আকৃতি | গিরিখাত খুব গভীর ও সংকীর্ণ (ইংরেজি অক্ষর ‘V’-আকৃতির) হয়। | ক্যানিয়ন অত্যন্ত সুগভীর এবং খুব বেশি সংকীর্ণ (ইংরেজি ‘I’ আকৃতির) হয়। |

| সৃষ্টিস্থল | এর সৃষ্টি হয় নদীর উচ্চগতিতে-বৃষ্টিবহুল পার্বত্য অঞ্চলে। | এর সৃষ্টি হয় বৃষ্টিহীন শুষ্ক বা মরুপ্রায় উচ্চভূমি অঞ্চলে। |

| আকৃতিগত তারতম্যের কারণ | গিরিখাতে নদীর পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নক্ষয় বেশি হলেও বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে সৃষ্ট হয় বলে নদীর দুই পাড়ের ক্ষয়ও কিছু কিছু চলতে থাকে এবং কিছু উপনদী এসেও নদীখাতে মিলিত হয়। এজন্য নদীখাত ‘V’-আকৃতির হয়। উদাহরণ – ইয়াংসি নদীর ইচাং গিরিখাত। | ক্যানিয়ন সৃষ্টি হয় সেইসব নদীতে যেগুলির উৎপত্তি প্রধানত তুষারগলা জলে এবং প্রবাহিত হয় শুষ্ক বা মরুপ্রায় অঞ্চলের ওপর দিয়ে। সুতরাং, এখানে নদীতে উপনদী এসে মিলিত হয় না বলেই নদীখাত ‘I’-আকৃতির হয়। উদাহরণ – কলোরাডো নদীর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। |

পললশঙ্কু ও বদ্বীপের মধ্যে পার্থক্য কী?

পললশঙ্কু ও বদ্বীপের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলি হল –

| বিষয় | পললশঙ্কু | বদ্বীপ |

|---|---|---|

| নদীপ্রবাহ | নদীর মধ্য বা সমভূমি প্রবাহে পললশঙ্কু গঠিত হয়। | নদীর নিম্ন বা বদ্বীপ প্রবাহে বদ্বীপ গঠিত হয়। |

| অবস্থান | পললশঙ্কু পাহাড়ের পাদদেশে দেখা যায়। | বদ্বীপ নদীর মোহনার কাছে দেখা যায়। |

| আয়তন | পললশঙ্কু আয়তনে ক্ষুদ্রাকার হয়। | বদ্বীপ আয়তনে সুবিশাল হতে পারে। |

| উপাদান | পললশঙ্কু গঠিত হয় নুড়ি, প্রস্তরখণ্ড, বালি, পলি ইত্যাদি উপাদান দিয়ে। | বদ্বীপ গঠিত হয় প্রধানত পলি ও কাদা দিয়ে। |

| আকৃতি | পললশঙ্কুর আকৃতি ত্রিকোণাকার বা পাখার মতো হয়। | বদ্বীপের আকৃতি ত্রিকোণাকার, পাখির পায়ের মতো বা করাতের দাঁতের মতো ও খাড়ির মতো হয়। |

আরও পড়ুন –

আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোলের প্রথম অধ্যায় “বহির্জাত প্রক্রিয়া ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ” -এর “বহির্জাত প্রক্রিয়া ও নদীর কাজ দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ” বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ “ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন