উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতীয় সমাজে এক নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব ঘটে। এই জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থানে বিভিন্ন কারণের অবদান রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা। সংঘবদ্ধতা বলতে বোঝায় বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্রিত করে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তোলা। উনিশ শতকে ভারতে সংঘবদ্ধতার বিকাশে বিভিন্ন উপাদান অবদান রেখেছে। এই অধ্যায়ে সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথার বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

বিশ্লেষনমূলক প্রশ্নোত্তর

মহাবিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য – টীকা লেখো।

ভূমিকা – ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এই মহাবিদ্রোহকে আগেকার বিদ্রোহগুলি থেকে স্বতন্ত্রতা দান করেছে। উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টায় বিদ্রোহ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছিল। নরহরি কবিরাজের মতে, বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছিল চোখে পড়ার মতো।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য – মহাবিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হল —

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক – এই বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে নেতা বলে মেনে নেয়। তিনি ছিলেন উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যের প্রতীক এবং মিলিত আন্দোলনের প্রেরণা। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে নানাভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন।

গো-হত্যার নিষেধ – যেসব অঞ্চল কোম্পানির কবল মুক্ত হয়েছিল, সেইসব অঞ্চলে বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতেও বাহাদুর শাহ জাফর কোরবানি হিসেবে গো-হত্যা নিষেধ করে দেন।

নেতৃ বর্গ – ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপী ছাড়াও দিল্লিতে বরকত খাঁ, বেরিলিতে খান বাহাদুর, গোরক্ষপুরে মহম্মদ হাসান, অযোধ্যায় বেগম সাহেবা, ফৈজাবাদে আহম্মদুল্লাহ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই মনেপ্রাণে ইংরেজ বিতাড়ন চেয়েছিল।

পর্যালোচনা – সম্প্রতি ব্রিটিশ লেখক উইলিয়াম ডালরিম্পিল তাঁর The Last Mughal গ্রন্থে মহাবিদ্রোহে মুসলিমদের ধর্মীয় আবেগের ওপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু নানান ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য দেখে ইংরেজরাও হতবাক হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এচিসন বলেছেন, এই বিদ্রোহের সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হিন্দুদের। বিরুদ্ধে মুসলিমদের ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহে জনগণের অংশগ্রহণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

ভূমিকা – ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থান সূচিত হয়েছিল সিপাহিদের দ্বারা। কিন্তু এই বিদ্রোহ শুধু। সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণ সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।

মহাবিদ্রোহে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ – দিল্লি, লখনউ, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলে। জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করার ফলে এই বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের রূপ নেয়।

- প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের নমুনা – দিল্লি, লখনউ, বেরিলির জনগণ তাদের বল্লম, টাঙ্গি, ছুরি, দা, কাস্তে প্রভৃতি নিয়ে বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং কোম্পানির অনুগত সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

- দিল্লি, অযোধ্যা, কানপুর, লখনউ সমেত প্রায় গোটা উত্তর ও মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাস্তাঘাট নষ্ট করে কোম্পানির সেনাবাহিনীর রসদ পত্র সরবরাহের কাজে বাধা দেওয়া হয়।

- গ্রামাঞ্চলে সুদখোর মহাজন ও নতুন জমিদারদের বাড়িঘর ও কাছারি লুঠ করা হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় ডাকাতরাও সুযোগের সদ্বব্যবহার করেছিল।

মহাবিদ্রোহে জনগণের পরোক্ষ অংশগ্রহণ – ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ জনগণ নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে বিদ্রোহে শামিল হয়েছিল।

- স্থানীয় ভৃত্য, পরিচায়ক ও আয়ারা তাদের কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে ইংরেজদের বিপদে ফেলেছিল।

- বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ ইংরেজদের কাছে বিদ্রোহী। সিপাহিদের গতিবিধি সম্পর্কে খবরাখবর গোপন রাখত এবং উপজাতি অঞ্চলের পুরুষ ও মহিলারা নানাভাবে বিদ্রোহীদের সাহায্য করত।

উপসংহার – এভাবে দেখা যায় যে, বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিদ্রোহে শামিল হয়ে বিদ্রোহের চরিত্রকেই বদলে দিয়েছিল।

মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি বা স্বরূপ কেমন ছিল?

ভূমিকা – মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি বা স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ সাধারণত যেসব মত প্রকাশ করে থাকেন, সেগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন — সিপাহি বিদ্রোহ, জাতীয় বিদ্রোহ, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সামন্ততান্তিক প্রতিক্রিয়া।

সিপাহি বিদ্রোহ – ম্যালেসন, জন কে, স্যার জন লরেন্স, রবার্টস প্রমুখ ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সিপাহি বিদ্রোহকে নিছক সিপাহি বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। সমসাময়িক ভারতীয় প্রখ্যাত লেখক স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিদ্রোহকে সিপাহি ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত বিদ্রোহ বলে মনে করেছেন। তবে মুজাফ্ফরপুর, সাহারণপুর, বান্দা, ফরাক্কাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের জনগণই প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে সিপাহিদের যোগদানে বাধ্য করে।

জাতীয় বিদ্রোহ – ১৮৫৭-র বিদ্রোহের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ও সর্বভারতীয় চরিত্র না থাকলেও উত্তর ও মধ্যভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নানা শ্রেণির জনগণ ও সিপাহিরা এক যোগে লড়ে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য নিজেদের মনোনীত দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে। তাই ঐতিহাসিক জে. বি. নর্টন, আলেকজান্ডার, ডাফ, হোমস্ প্রমুখ দেখিয়েছেন, প্রথমে সিপাহিদের দ্বারা বিদ্রোহ শুরু হলেও পরবর্তীতে তা আর সিপাহিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অর্থাৎ জাতীয়রূপ পরিগ্রহ করে।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম – প্রখ্যাত বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকার ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিনন্দিত করেছেন। কারণ ইংরেজ বিরোধী এত ব্যাপক আন্দোলন ভারতে ইতিপূর্বে আর ঘটেনি বলে এটিই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া – বামপন্থী চিন্তাবিদ রজনী পাম দত্ত এই বিদ্রোহকে রক্ষণশীল ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির অভ্যুত্থান বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ কিছু রাজ্যচ্যুত সামন্ত রাজা ও ভূমিচ্যুত জমিদার ও তালুকদার এই বিদ্রোহে নেতৃত্বে দিয়েছিল। তবে মনে রাখা দরকার অধিকাংশ সামন্তরাজ ও ভূস্বামী ইংরেজ কোম্পানির অনুগতই ছিল। তা ছাড়া বহু সিপাহি ও জনগণ এই বিদ্রোহে যোগ দেওয়ায় তাকে কেবল সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ বলা যায় না ৷

উপসংহার – ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ-এর তথাকথিত জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ না ছিল প্রথম, না ছিল জাতীয়, না ছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ। (The socalled First National War of Independence in 1857 is nither First, nor National, nor a War of Independence)। তাঁর মতে, এই বিদ্রোহ ছিল ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শ্রেণির মৃত্যুকালীন আর্তনাদ।

১৮৫৭-র বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলা যায় কি?

ভূমিকা – ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সর্বভারতীয় চরিত্র না থাকলেও উত্তর ও মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই বিদ্রোহ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে জাতীয়রূপ গ্রহণ করেছিল। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন যথার্থই বলেছেন, ধর্মনাশের বিরুদ্ধে ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হলেও তা জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধরূপে সমাপ্ত হয়।

- পক্ষে যুক্তি – পূর্ববর্তী বিদ্রোহগুলির তুলনায় ১৮৫৭-র বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও গণ সমর্থন ছিল ব্যাপক। পূর্ববর্তী বিদ্রোহগুলিতে এত স্বতঃস্ফূর্ত গণ সমর্থন ছিল না।

- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ছিলেন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যের প্রতীক। তাই ধর্মীয় ভাবাবেগ দিয়ে বিদ্রোহ শুরু হলেও পরবর্তীতে তা স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়।

- আবুল কালাম আজাদের মতে, আধুনিক জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞায় বিচার করলে একে জাতীয় আন্দোলন বলা না গেলেও বিদ্রোহীদের দেশপ্রেমের খামতি ছিল না।

- জে. বি. নর্টনের মতে, এই বিদ্রোহ আচমকা ঘটেনি, এর পেছনে স্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, সাহায্যের আশায় দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ পারস্যের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন।

- জাতীয়তাবাদ বলতে আমরা যাই বুঝি না কেন বিদেশি শাসন থেকে মুক্তিলাভের জন্য গড়ে ওঠা গণ অভ্যুত্থানকে জাতীয় সংগ্রাম বলা যেতেই পারে।

- ঐতিহাসিক কে. পানিক্কর-এর মতে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহের নেতারা যদি নিজ নিজ অঞ্চলের স্বাধীনতার কথা চিন্তাই করে থাকতেন, তথাপি তারা যে জাতীয় সংগ্রামই করেছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না।

বিপক্ষে যুক্তি – ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলা যায় না, কারণ –

- বিদ্রোহীদের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, পরিকল্পনা বা সংগঠন ছিল না।

- ঐক্য বা বোঝাপড়া কেবলমাত্র সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

- সিপাহিদের সঙ্গে বিদ্রোহী নেতাদের তেমন যোগাযোগ ছিল না।

- বিদ্রোহের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও নেতাদের মধ্যে লক্ষ্য ও আদর্শের ফারাক ছিল। জাতীয় স্বার্থে বিদ্রোহ পরিচালিত হয়নি।

উপসংহার – পরিশেষে বলা যায়, একটি দেশের মুক্তিযুদ্ধে দেশের সমস্ত মানুষ অংশ নেবে এ কথা আশা করা যায় না। এই বিদ্রোহে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ যোগদান করেছিল, তাই একে জাতীয় বিদ্রোহ বলা হয়ে থাকে। তা ছাড়া বিদ্রোহীদের মধ্যে জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা হয়তো ছিল না, কিন্তু জাতীয়তাবোধ ছিল।

১৮৫৭-র অভ্যুত্থানকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যায় কি?

ভূমিকা – ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের মত এত ব্যাপক ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ভারতে ইতিপূর্বে আর কোনোদিন ঘটেনি। দেশের মুক্তির জন্য কৃষক, কারিগর ও অন্যান্য সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। তাই প্রখ্যাত বিপ্লবী বি. ডি. সাভারকর এই অভ্যুত্থানকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেছেন। ঐতিহাসিক হীরেন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুশোভন সরকার এই বিদ্রোহেকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলেছেন।

পক্ষে যুক্তি – ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থানকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে অভিহিত করার যুক্তিগুলি হল —

- ইংরেজ কোম্পানির দীর্ঘকালের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ছিল ভারতবর্ষের বুকে জনগণের জ্বলন্ত প্রতিবাদ।

- বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে চেয়েছিল-এর থেকে মহান লক্ষ্য আর কি হতে পারে।

- ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সমগ্র ভারতে হয়নি ও এর কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য ছিল না। তবুও অধিকাংশ ভারতীয়ই মনেপ্রাণে ইংরেজদের বিতাড়ন চেয়েছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এক সঙ্গে লড়েছিল এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট করেছিল।

- ইংরেজ বিরোধী এত ব্যাপক আন্দোলন ভারতে আর হয়নি। তাই গতানুগতিক বিচার না করে এই অভ্যুত্থানকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলাই যুক্তিযুক্ত।

বিপক্ষে যুক্তি – ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুরেন্দ্রনাথ সেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করেননি, কারণ —

- এই সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রাম নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামও নয়। তাঁদের মতে, ভারতের কিছু অঞ্চলে এই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ ছিল; কাজেই এই সংগ্রামকে সারা ভারতের সংগ্রাম বলা যায় না।

- এই বিদ্রোহ ছিল সিপাহিদের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ, যা জাতীয় বিদ্রোহের পর্যায়ে পড়ে না।

- অধিকাংশ সামন্তরাজ ও জমিদার ইংরেজ কোম্পানির প্রতি অনুগত ছিল এবং বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিল।

- বিদ্রোহীদের মধ্যে সকলের স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্য ছিল না। পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্রোহ হয়েছিল।

- শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ ও সমসাময়িক বাংলার পত্রপত্রিকাগুলিও বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিল।

- তখন বিদ্রোহীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনা ছিল অর্থাৎ সেই সময় জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়নি।

উপসংহার – আসলে এই বিদ্রোহ কোনো বিশেষ একটি মত দিয়ে বিশ্লেষণ করলে এর সঠিক চরিত্র বোঝা যাবে না। তাই কোনো একটি বিশেষ মত যেমন পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি আবার ভিত্তিহীন নয়। প্রত্যেক মতামতের পেছনে কিছু না কিছু সত্য লুকিয়ে আছে।

সিপাহিবিদ্রোহের বা মহাবিদ্রোহের বিস্তার বর্ণনা করো।

ভূমিকা – ২৯ মার্চ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের সূচনা হলেও ১০মে মীরাটে এই বিদ্রোহ প্রকাশ্য

রূপ ধারণ করে এবং ধীরে ধীরে সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

মীরাট – ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১০মে বিদ্রোহী সিপাহিরা এক ইংরেজ সেনাধ্যক্ষকে হত্যা করে এবং জেলখানা ভেঙ্গে তাদের শাস্তিপ্রাপ্ত সহকর্মীদের মুক্ত করে।

দিল্লি – ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১১মে বিদ্রোহী সিপাহিরা জোরপূর্বক দিল্লিতে প্রবেশ করে এবং মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। দিল্লিতে নির্বিচারে ইউরোপীয় নিধন শুরু হয়। স্ত্রী-পুরুষ-শিশু কেউই বিদ্রোহীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি পুরোদমে লুঠতরাজও চলেছিল।

অযোধ্যা – অযোধ্যায় বিদ্রোহ তীব্র রূপ ধারণ করে। অযোধ্যার নবাব বন্দি থাকার কারণে তাঁর বেগম হজরত মহল বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের ভূমিচ্যুত তালুকদারদের সঙ্গে কৃষকরাও বিদ্রোহে শামিল হয়। মৌলবি আহমদ উল্লাহ-এর নেতৃত্বে এখানে বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল। বিদ্রোহীরা অযোধ্যা শহরকে প্রায় ছয়মাস নিজেদের দখলে রেখেছিল।

কানপুর –কানপুরে বিদ্রোহীরা কয়েকদিনের জন্য হলেও কানপুরকে বিদেশি কবলমুক্ত করেছিল। এখানে বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ছিলেন নানাসাহেব ও তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী তাঁতিয়া টোপী।

ঝাঁসি – ঝাঁসি বলতে মধ্যভারতকে বোঝায়। এখানে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ। তাঁতিয়া

টোপীও রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর সঙ্গে যোগ দিয়ে ব্রিটিশদের অনুগত সিন্ড্রিয়ার কাছ থেকে গোয়ালিয়র দুর্গটি দখল করে নেন।

বিহার – বিহারের সাহাবাদ, গয়া, আরা (জগদীশপুর)-তে ভূমিচ্যুত জমিদার কুনওয়ার

সিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল। রাঁচির সর্বস্তরের জনগণ ও ছোটোনাগপুরের আদিবাসীরাও এই বিদ্রোহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শামিল হয়।

উপসংহার – এভাবে দেখা যায় যে, সিপাহি বিদ্রোহ গোটা উত্তর ও মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও বাংলায় এর কোনো প্রভাব ছিল না। দক্ষিণ ভারতেও বিদ্রোহের কোনো তাপ-উত্তাপ ছিল না।

১৮৫৭-র বিদ্রোহ সম্পর্কে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণির মনোভাব কেমন ছিল?

ভূমিকা – দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও অভিজাত শ্রেণির একটা বড়ো অংশ মহাবিদ্রোহ থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেছিল। উপরন্তু মহাবিদ্রোহের বিরোধিতা করে আন্দোলনের প্রাণশক্তিকে দুর্বল করেছিল। এক্ষেত্রে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণিও পিছিয়ে ছিল না। তাদের প্রতিবিপ্লবী মানসিকতা বিদ্রোহীদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিল।

কারণ – সমকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণি তথা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিদ্রোহীদের সাফল্য ও ইংরেজ শাসনের অবসানের মধ্যে প্রাক্-ব্রিটিশ অন্ধকারময় যুগের পুনরার্ভিাবের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। ঐতিহাসিক প্রমোদ দাশগুপ্তের মতে, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে তথা শ্রেণি স্বার্থে বাঙালি বুদ্ধিজীবী ইংরেজদেরকে সমর্থন করেছিল।

বাঙালি সমাজের ভূমিকা – ১৮৫৭-র বিদ্রোহ বাংলায় শুরু হলেও বিদ্রোহ থেকে বাঙালি সমাজ ছিল বিচ্ছিন্ন। বাংলায় কিছু অ-বাঙালি নেতৃত্ব দিলেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ ছিল প্রায় নীরব দর্শক। সমসাময়িক বাঙালি ব্যক্তিত্ব যেমন — অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, রাধাকান্তদের প্রমুখরা বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের মতো কবি বিদেশি ঠাকুর ছেড়ে স্বদেশি কুকুর পুজোর কথা বললেও তিনিও নানাভাবে বিদ্রোহীদের কটাক্ষ করেছিলেন।

ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্যের নমুনা – প্রখ্যাত বাঙালি বুদ্ধিজীবি রাজা রাধাকান্তদের বিদ্রোহ ব্যর্থতার উচ্ছ্বাসে তাঁর বাগানবাড়িতে সাহেবদের নিয়ে এক ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। কলকাতার সংবাদপত্রগুলিও সেই সময় বিদ্রোহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিল। বাংলার জমিদার শ্রেণি লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করতে উদ্যত হয়।

উপসংহার – পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণির বিদ্রোহ বিমুখতা ও পরোক্ষে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা বিপ্লবের মানসিক বন্ধ্যাত্বকে প্রকট করেছিল। লর্ড ক্যানিং নিজেই স্বীকার করেছেন, সমকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজ সরকারকে সহযোগিতা না করলে তাদেরকে তল্পিতল্পা সহ ভারত ছাড়তে হত।

মহাবিদ্রোহ ও জাতীয়তাবোধ – টীকা লেখো।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় ভারতে জাতীয়তাবাদের আদর্শ গড়ে ওঠেনি। তবে এ কথা ঠিক যে সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা তৈরি হয়েছিল, যাকে কার্ল মার্কস অজ্ঞাত ও অচেতন হাতিয়ার (unconscious tool of history in learning about the revolution.) বলেছেন।

জাতীয়তাবোধের স্বরূপ – মহাবিদ্রোহের একটি বিশেষ দিক ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যেখানে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়গতভাবে আড়াআড়ি হয়ে গিয়েছিল সেখানে মহাবিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম একযোগে একটি নির্দিষ্ট ভাবাবেগ দ্বারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শামিল হয়েছিল। হয়তো জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা ছিল না, কিন্তু জাতীয়তাবোধ ছিল। আধুনিক শিক্ষা না থাকায় বিদ্রোহীরা গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র কথাটি চয়ন করতে পারেনি। কিন্তু তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ব্রিটিশ বিতাড়ন। জাতীয় ভাবাবেগ ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। আবুল কালাম আজাদও বিদ্রোহীদের দেশপ্রেমের প্রশংসা করেছেন।

ভারতে জাতীয়তাবোধের উদ্ভবে মহাবিদ্রোহ – ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবাদী সংগ্রামীরা মহাবিদ্রোহ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ার মনে করেন ভারতের জাতীয়তাবোধ উন্মেষে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থান কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল। অধ্যাপক রজতকান্ত রায় এই বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন। যতই দিন যাচ্ছিল ততই এই বিদ্রোহের স্মৃতি ভয়ানক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।

মূল্যায়ন – মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী উগ্রমতের উদ্ভব ঘটে। ভারতীয়রা ব্রিটিশ শাসকের বৈষম্যমূলক দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং স্বাধীকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লড়াই-এ শামিল হয়। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটতে থাকে।

মহারানির ঘোষণাপত্র – টীকা লেখো।

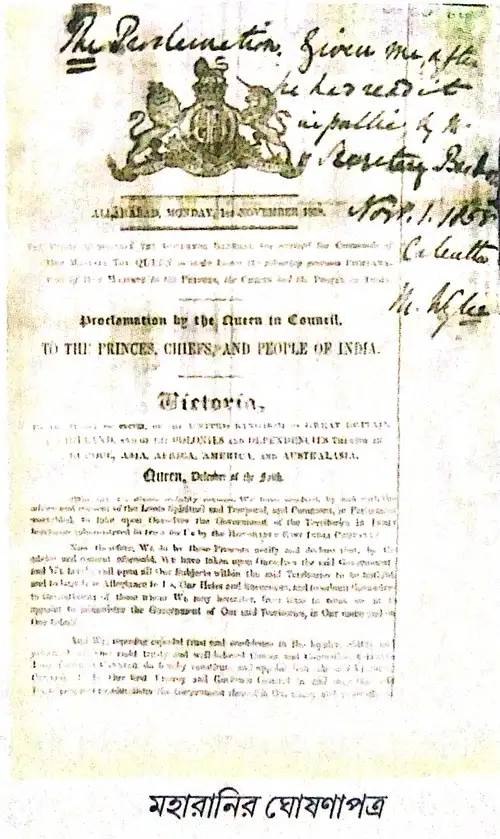

ভূমিকা – ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর ইংল্যান্ডের মহারানি র্ড ভিক্টোরিয়া ভারতীয়দের ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রশমনের জন্য। বেশ কিছু সুযোগসুবিধা সমেত একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন, যা মহারানির ঘোষণাপত্র নামে পরিচিত। এই ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশরাজের হাতে ভারতের শাসনভার তুলে দেওয়া হয় এবং কোম্পানির শাসনের বিলুপ্তি ঘটানো হয়। রানির প্রতিনিধি হিসেবে ভাইসরয় কর্তৃক ভারতীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়।

মহারানির ঘোষণাপত্রের মূল বক্তব্য – এই ঘোষণায় ভারতীয়দের আস্থা অর্জনের জন্য কতকগুলি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এগুলি হল –

- দেশীয় অপুত্রক রাজাদের দত্তক গ্রহণে আর কোনো বাধা দেওয়া হবে না। অর্থাৎ স্বত্ববিলোপ নীতি বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়।

- সরকার ভারতে আর সাম্রাজ্য বিস্তার করবে না। অর্থাৎ সরকার ভারতে রাজ্য বিস্তার নীতি বর্জন করবে।

- জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়দের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের সুবিধা দেওয়া হবে।

- ভারতের প্রচলিত রীতিনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করবে না।

- ভারতীয়দের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হবে। অর্থাৎ অন্য কোনো ধর্ম তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

- দেশীয় রাজাদের সঙ্গে ইতিপূর্বে সম্পাদিত চুক্তিগুলি বহাল থাকবে।

- মহাবিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের ছাড়া অন্যদের কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না।

- দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করবে।

পর্যালোচনা – উপরিউক্ত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে অনেকে এই ঘোষণাপত্রটিকে উদারনৈতিক শাসন ব্যবস্থার। প্রতীক বলে বর্ণনা করেছেন। তবে ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র একে রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি (Political bluff) বলেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, মহারানির শাসনকাল ছিল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অধ্যায়। কারণ, ভারতীয়দের কাছে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া হয়েছিল, তার কোনোটিই সঠিকভাবে পালিত হয়নি।

ঊনবিংশ শতককে সভাসমিতির যুগ বলা হয় কেন?

ভূমিকা – ঊনবিংশ শতকে ভারতের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, ভারতীয় জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ। ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ থেকেই সূচনা হয় সভাসমিতি গঠনের প্রয়াস। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে উনিশ শতকে বাংলা তথা গোটা ভারতে বেশ কিছু রাজনৈতিক সভা ও সমিতি গড়ে ওঠে। তাই কেমব্রিজ ঐতিহাসিক ডঃ অনিল শীল উনিশ শতককে সভাসমিতির যুগ (Age of Association) বলে উল্লেখ করেছেন।

উক্ত সময়কালের সভাসমিতি – উনিশ শতকে যেসব সভাসমিতি গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৬ খ্রি.), জমিদার সভা (১৮৩৮ খ্রি.) ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৩৯ খ্রি.), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩ খ্রি.), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১ খ্রি.), হিন্দুমেলা (১৮৬৮ খ্রি.), ইন্ডিয়ান লিগ (১৮৭৫) ভারত সভা বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬ খ্রি.) প্রভৃতি।

গুরুত্ব – এভাবে জনমত প্রকাশের জন্য সভাসমিতি গঠনের আয়োজন শুরু হয়েছিল। এর গুরুত্বগুলি হল —

- দেশের স্বার্থরক্ষা ও সরকারের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য সভাসমিতিগুলি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।

- ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারে ও ব্রিটিশ বিরোধী জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এইসব সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

- সভাসমিতির চূড়ান্ত পরিণতি ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা।

উপসংহার – ঐতিহাসিক অনিল শীল তাঁর The Emer- gence of Indian Nationalism গ্রন্থে লিখেছেন, সমিতির মাধ্যমেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত আধুনিক রাজনীতির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেণ (Associations brought 19th century Indian across the threshold of modern politics)। তবে সমালোচকদের মতে, এই সমিতিগুলিকে গণতান্ত্রিক চরিত্র দিতে জমিদার শ্রেণি আগ্রহী ছিলেন না।

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৬ খ্রি.) – টীকা লেখো।

ভূমিকা – ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে টাকির মুনশি কালীনাথ রায় চৌধুরীর উদ্যোগে এবং প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের সহায়তায় বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রামমোহন- এর শিষ্যদেরও ভূমিকা ছিল।

নামকরণ – নিজ শ্রেণির দাবিদাওয়া পেশের পাশাপাশি বাংলা ভাষার মাধ্যমে নিজ মত প্রচার করা হত। তাই এই সংগঠনের নামকরণ হয় বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা।

এই সংগঠনের লক্ষ্য – এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলি ভারতবাসীর কতটা মঙ্গলসাধন বা ক্ষতিসাধন করতে পারে তার পর্যালোচনা করা। ব্রিটিশ কোম্পানি কর্তৃক নিষ্কর জমি পুনর্গ্রহণ বা করস্থাপনের বিরুদ্ধে বাংলার জমিদার শ্রেণি এই সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

গুরুত্ব – গুরুত্ব প্রসঙ্গে গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগেল বলেছেন, এটি বাঙালি তথা ভারতবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকাতে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন বলা হয়েছে। এর বিভিন্ন সভায় ব্রিটিশ সরকারের ভালোমন্দ কাজে আলোচনা হত। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, রাজনৈতিক আলোচনা করলেও বিশুদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না।

উপসংহার – পরিশেষে বলা যায়, নানা ঘাতপ্রতিঘাতের সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদের যে বিকাশ ও পরিপুষ্টতা এসেছে, তার মধ্যে এই সভার প্রতিষ্ঠা ছিল সাংগঠনিক ঐক্যের প্রথম সোপান। এই সংগঠনের মাধ্যমেই জনসভা আয়োজন শুরু হয়।

জমিদার সভা বা ল্যান্ড হোল্ডারস্ সোসাইটি (১৮৩৮ খ্রি.) – টীকা লেখো।

ভূমিকা – ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর রাধাকান্তদেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মিলিত প্রচেষ্টায় জমিদার সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন রাধাকান্তদের। এবং যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এবং ডব্লিউ সি. হারি।

উদ্দেশ্য – জমিদার সভার উদ্দেশ্যগুলি হল –

- জমিদার ও প্রজাদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করা।

- ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করা।

- নিষ্কর জমির ওপর করভার প্রত্যাহার করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা।

- ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা স্থাপন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।

সদস্য সংখ্যা – এই প্রতিষ্ঠানের কার্য নির্বাহক সমিতির সকল সদস্য প্রতিষ্ঠিত জমিদার হলেও সংগঠনের ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের মাটির সঙ্গে স্বার্থযুক্ত সকল ভারতবাসীই এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারেন।

রাজনৈতিক তাৎপর্য – জামিদার সভা প্রতিষ্ঠার তাৎপর্যগুলি হল —

- জমিদার সভাই সর্বপ্রথম ভারতবাসীকে স্বাধীনভাবে মতামত জানাবার পথ দেখিয়েছিল।

- ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ইংরেজদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভে সমিতি সক্ষম হয়।

- এই সমিতির দাবি মেনে নিয়ে ব্রিটিশ সরকার প্রতি গ্রামে কিছু নিষ্কর জমি রাখতে সম্মত হয়। তাই রাজেন্দ্রলাল মিত্র যথার্থই মন্তব্য করেছেন। যে, জমিদার সভা ছিল জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত।

উপসংহার – পরিশেষে বলা যায় যে, এই প্রতিষ্ঠান থেকেই ভারতবাসী সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দাবি- দাওয়া আদায়ের শিক্ষালাভ করে। তাই ভারতের জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে জমিদার সভার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের রাজনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

জমিদার সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি। (২০ এপ্রিল ১৮৪৩ খ্রি.) একত্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (২৯ অক্টোবর ১৮৫১ খ্রি.)। রাধাকান্তদেব এর প্রথম সভাপতি এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম সম্পাদক ছিলেন। এটি ছিল একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই এই সংগঠনের জন্ম হয়। হিন্দু পেট্রিয়ট ছিল এই সংগঠনের মুখপাত্র, যার সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল।

দাবিদাওয়া – ভারতবাসীর মুখপাত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান বহু বছর ধরে শিক্ষা, শাসন সংস্কার, বিচারব্যবস্থা, নীলচাষ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে দেশে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই প্রতিষ্ঠানের দাবিদাওয়াগুলির মধ্যে ছিল – সরকারি উচ্চপদে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ, শাসন পরিষদ ও আইন পরিষদের পৃথক্করণ, ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশগুলির আদর্শে ভারতে একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা পরিষদ গঠন এবং সেই পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ, ভারতবাসীর সম্পদের সুরক্ষা প্রদান প্রভৃতি।

প্রসার – মাদ্রাজ ও অযোধ্যায় এই সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। এই সংগঠনের আদলে দাদাভাই নৌরজীর উদ্যোগে বোম্বাই-এ বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫২ খ্রি.) পুনায় ডেকান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫২ খ্রি.) এবং মাদ্রাজে মাদ্রাজনেটিভ অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫২ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপসংহার – পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতবাসীর অধিকার আদায়ের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির অবদান উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ সরকার এই সংগঠনের মতামতকে অনেকক্ষেত্রে গুরুত্ব দিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় এর সর্বভারতীয় চরিত্রটি চোখে পড়ে। তবে ধনী ও জমিদার শ্রেণির মুখপাত্র হওয়ায় এবং গ্রামাঞ্চলে এই সমিতির প্রভাব না থাকায় এই সংগঠন বিশেষ সফলতা পায়নি।

হিন্দুমেলা (১৮৬৭ খ্রি.) – টীকা লেখো।

ভূমিকা – শ্রী অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুমেলা গঠন করেন। এই সংগঠনের সদস্যগণ হিন্দু ছিলেন বলে একে হিন্দুমেলা বলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি চৈত্রমেলা নামেও পরিচিত। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের আগে এটি জাতীয়মেলা নামে পরিচিত ছিল এবং ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে-এর নামকরণ হয় হিন্দুমেলা।

কর্মসূচি – এই সংগঠনের কর্মসূচির আওতায় ছিল প্রদর্শনী, লাঠি-তরোয়াল খেলা, দেশাত্মবোধক সংগীত, বক্তৃতা প্রভৃতি। এই সকল কর্মসূচির মাধ্যমেই ভারতে জাতীয়তাবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়।

উদ্দেশ্য – হিন্দুমেলা-র উদ্দেশ্যগুলি হল —

- স্বদেশি ভাবধারায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা, অর্থাৎ জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় শিল্প ও জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করা।

- হিন্দু জাতীয়তার আদর্শে ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা।

চৈত্রমেলা নামকরণ – ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮০ খ্রি. পর্যন্ত প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে এই বাৎসরিক মেলা অনুষ্ঠিত হত এবং এখানে বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের নানাভাবে সম্মানিত করা হত। তাই এই মেলা চৈত্রমেলা নামেও খ্যাত।

বৈশিষ্ট্য – হিন্দুমেলার বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

- এই প্রতিষ্ঠানটির সকল সদস্যই হিন্দু ছিলেন

- হিন্দু জাতীয়তার আদর্শে ভারতবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়

- এই মেলায় স্বরচিত কবিতা, সংগীত পরিবেশিত হত।

উপসংহার – পরিশেষে বলা যায়, ভারতে জাতীয়তাবোধ জাগরণে হিন্দুমেলার অবদান অস্বীকার করা যায় না। প্রাক্-কংগ্রেস পর্বে এই সংগঠনটি যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। তাই জাতীয়তাবোধ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিপ্লবী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল যথার্থই মন্তব্য করেছেন, নবগোপাল মিত্রে’র কাছেই আমরা প্রথম জাতীয়তাবাদের প্রেরণা পেয়েছিলাম।

ভারত সভা বা Indian Association (১৮৭৬ খ্রি.) – টীকা লেখো।

ভূমিকা – রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের সহায়তায় কলকাতায় ভারত সভা (Indian Asso ciation) প্রতিষ্ঠা করেন। এর সভাপতি ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক ছিলেন আনন্দমোহন বসু এবং সহ-সম্পাদক ছিলেন অক্ষয় কুমার সরকার।

প্রেক্ষাপট – ভারতসভা গঠনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বদেশ-প্রেমিক অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সভাসমিতিগুলির সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংযোগে গণতান্ত্রিকভাবে সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সর্বভারতীয় স্তরে সমিতি গঠন ও আন্দোলন পরিচালনা করতে না পারলে আঞ্চলিক সমিতির দাবিদাওয়াকে সরকার গুরুত্ব দেবে না। এইরূপ পরিস্থিতিতে ২৬ জুলাই ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার এলবার্ট হলে (বর্তমান কফি হাউস) সুরেন্দ্রনাথ ও অপরাপর কয়েকজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর উদ্যোগে ভারত সভা গঠিত হয়। সমগ্র বাংলায় এই প্রতিষ্ঠানটির ১২৪টি শাখা গড়ে উঠেছিল।

উদ্দেশ্য – ভারত সভার চারটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের কথা বলা যায়। এগুলি হল —

- ভারতে একটি শক্তিশালী জনমত গঠন করা

- ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থে ভারতবাসীকে ঐক্য বদ্ধ করা

- হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি জোরদার করা এবং

- রাজনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের সর্বস্তরের মানুষকে শামিল করা।

আন্দোলন পরিচালনা – সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারত সভা সরকারের কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল দমনমূলক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। আই. সি. এস পরীক্ষায় বয়স সংক্রান্ত বিষয়, অস্ত্র আইন, দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন, ইলবার্ট বিল ইত্যাদি বিষয়ে এই সভা সক্রিয় আন্দোলন করে।

উপসংহার – পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভারত সভার গুরুত্ব অপরিসীম। এই সমিতির চেষ্টায় সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সমিতি গঠিত হয় এবং ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সমিতিই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পথ রচনা করে।

ভারত সভার উদ্দেশ্য আলোচনা করো।

ভূমিকা – ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপরাপর কয়েকজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সহায়তায় ভারত সভা গঠিত হয়। এই সভা গঠনকালে এর চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলি হল –

- জনমত গঠন – ব্রিটিশ সরকারের শাসন ও শোষণ এবং পক্ষপাতমূলক আইনের প্রতিবাদের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী জনমত গঠন ও ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করা।

- রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন – বিভিন্ন ভাষা, গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা।

- হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি – হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে জোরদার করা।

- জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটানো – সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিশেষত নিম্নবর্গীয় মানুষদের জাতীয় আন্দোলনে শামিল করার মধ্য দিয়ে তাদের মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা।

উপসংহার – ভারতের জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ভারত সভার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলির মাধ্যমেই সুরেন্দ্রনাথ ভারতসভাকে গণমুখী সর্বভারতীয় চরিত্র দিতে পেরেছিলেন। এই উদ্দেশ্যগুলিকে সামনে রেখেই তিনি ভারতবাসীর স্বার্থে নানা আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।

ইলবার্ট বিল আন্দোলন – টীকা লেখো।

ভূমিকা – ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ফৌজদারি আইনে বলা হয় যে, কোনো আদালতের ভারতীয় বিচারক ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করতে পারবে না। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড রিপন বিচারব্যবস্থায় এই বৈষম্য দূর করার জন্য তাঁর আইন সদস্য স্যার ইলবার্টকে একটি নতুন আইনের খসড়া বা বিল তৈরির নির্দেশ দেন। স্যার ইলবার্ট বিচার ব্যবস্থায় Judicial disqualification based on race distinction তুলে দিয়ে যে বিল বা খসড়া তৈরি করেন তা ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত।

বিতর্ক – ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয়রা এই আইন মানতে রাজি ছিলেন না, কারণ ভারতীয়দের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে তাদের জাত্যাভিমানে আঘাত লাগত। তাই তারা ইলবার্ট বিল মানতে অস্বীকার করেন। অন্যদিকে ভারতীয়রা ছিল ইলবার্ট বিলের পক্ষে। কারণ, ইলবার্ট বিলের উদ্দেশ্য ছিল বিচারব্যবস্থায় বৈষম্য দূর করা, যা ভারতবাসীর কাছে মঙ্গলদায়ক ছিল।

ইলবার্ট বিল আন্দোলন – ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়রা ইলবার্ট বিল অস্বীকার করে এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন ও প্রতিবাদ সভার মাধ্যমে তারা একদিকে যেমন লর্ড রিপনকে কটাক্ষ করতো অন্যদিকে ভারতীয়দেরকেও নানা কটূক্তি করতো। অন্যদিকে ভারতীয়রা ইলবার্ট বিলের সমর্থনে এগিয়ে আসে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত সভা ইলবার্ট বিলের পক্ষে প্রতি আন্দোলন গড়ে তোলেন। অবশেষে পরিস্থিতির চাপে সরকার ইলবার্ট বিলের কিছু সংশোধনী আনেন – যার মাধ্যমে ইউরোপীয়রাই জয়যুক্ত হয়েছিল।

গুরুত্ব – ইলবার্ট বিল ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ —

- ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়রা যে সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালিয়েছিল তাতে ভারতবাসীর চোখ খুলে গিয়েছিল।

- ইলবার্ট বিল আন্দোলন থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে সংঘবদ্ধ আন্দোলন না করলে কোনো কিছু আদায় করা যায় না। তাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশজুড়ে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভারত সভার ভূমিকা কী ছিল?

ভূমিকা – ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ভারত সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল একটি সর্বভারতীয় সংগঠন।

জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভারত সভার ভূমিকা – ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশে ভারত সভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এগুলি হল —

- সর্বভারতীয় গণ আন্দোলন গড়ে তোলা – ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ১২৪টি শাখা গড়ে উঠেছিল। এগুলির মাধ্যমে ভারত সভা সর্বভারতীয় গণ আন্দোলন গড়ে তোলে।

- রাজনৈতিক ঐক্যসাধন – ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থে ভারতের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য সাধন ছিল ভারত সভার ঘোষিত লক্ষ্য।

- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলা – হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য ভারত সভা জোর দিয়েছিল।

- জনমত গঠন – ব্রিটিশ সরকারের জনবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে ভারত সভা জনমত গঠনের ওপর জোর দেয়।

- জাতীয়তাবাদের উন্মেষ – বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই সভা ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়।

- ইলবার্ট বিলের সমর্থন – ইলবার্ট বিলের সমর্থনে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারত সভা দেশের নানা স্থানে জনসভা করে গণ আন্দোলন গড়ে তোলে।

উপসংহার – এই সভাই ছিল আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষ ও বিকাশ ভারত সভার হাত ধরেই বিকশিত হয়েছিল। আর এই কারণে সুরেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রগুরু আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন।

ইলবার্ট বিল বিতর্কের গুরুত্ব বর্ণনা করো।

অথবা, ভারতের জাতীয়তাবোধ জাগরণে ইলবার্ট বিলের ভূমিকা কী ছিল?

ভূমিকা – ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিচারকদের সমান ক্ষমতা প্রদান করে লর্ড রিপনের আইন সচিব স্যার ইলবার্ট যে আইনের খসড়া তৈরি করেন, সেটিকে বলা হয় ইলবার্ট বিল। কিন্তু এই বিলের পক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। শ্বেতাঙ্গরা এই বিলের বিপক্ষে ছিল।

গুরুত্ব – ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত ঘটনা প্রবাহ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সহায়ক হয়েছিল –

- ব্রিটিশ শাসনের বৈষম্যমূলক চরিত্র সম্পর্কে ভারতীয়দের ধারণা স্পষ্ট হয়।

- শিক্ষিত ভারতবাসীর ইংরেজ শাসনের প্রতি মোহ কমতে থাকে।

- ইংরাজ জাতি ভারতবাসীকে যে ঘৃণা বা অবজ্ঞার চোখে দেখে তা ইলবার্ট বিল বিরোধী আন্দোলন থেকে বোঝা যায়।

- ভারতবাসীকে তার নিজ অধিকার নিজেকেই অর্জন করতে হবে – ভারতবাসী এই ধারণায় উন্নীত হয়।

- অমৃতবাজার পত্রিকা ও বেঙ্গলি পত্রিকা ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের আন্দোলনে প্ররোচিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে ভারত সভার ভূমিকাও নেহাতই কম ছিল না।

- ইলবার্ট বিল বিতর্ক থেকে ভারতীয়রা উপলব্ধি করতে পারবে যে, ভারতের স্বাধীনতা ভিন্ন ভারতবাসীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত নয়। ভারতবাসীকে নিজ অধিকার নিজেকেই অর্জন করতে হবে এবং সংঘবদ্ধ আন্দোলন দ্বারাই তা সম্ভব।

উপসংহার – ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছেন, ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে ইলবার্ট বিলের মুখ্য ভূমিকা ছিল। (The Ilbert Bill greatly helped the cause of Indian Political Advoc- ate.) ঐতিহাসিক এস. গোপাল, The viceroyaltry of Lord Ripon গ্রন্থে ইলবার্ট বিল আন্দোলনকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঊষাকাল বলেছেন।

উনিশ শতকে ভারতের জাতীয়তাবাদী চেতনায় ইউরোপীয় প্রেক্ষিত বর্ণনা করো।

ভূমিকা – উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ শাসনের অনিবার্য ফল হিসেবে ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। ইউরোপ ও বহির্বিশ্বের নানা ঘটনাবলি ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চার করেছিল। যেমন –

- আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ – ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার ঔপনিবেশিকরা ইংল্যান্ডের অধীনতা ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ভারতীয়দের উজ্জীবিত করেছিল।

- ফরাসি বিপ্লব – ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ গোটা বিশ্বের পরাধীন জাতিকে আশার আলো দেখিয়েছিল। ভারতের ন্যায় পরাধীন জাতিগুলি জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

- ইতালির রাশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন – এইসব দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভারতবাসীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইতালির ঐক্য আন্দোলনে মাৎসিনির আদর্শ-ক্যাভুরের দূরদর্শিতা এবং গ্যারিবল্ডির বীরত্ব ভারতবাসীকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। রাশিয়ার নিহিলিস্ট আন্দোলনও ভারতীয়দের চেতনা জাগ্রত করতে সাহায্য করেছিল।

উপসংহার – ঐতিহাসিকদের মতে, ঊনবিংশ শতকে ইউরোপীয় আন্দোলনের ধারা থেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সূচনা ঘটে। ভারতবাসী আত্ম উপলব্ধি করতে লাগল যে, তারাও একদিন পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষে কতটা কার্যকর ছিল?

ভূমিকা – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনাবলির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের প্রচার করেছিলেন। তাঁর রচনাবলির न মধ্যে অমর কীর্তি হল আনন্দমঠ উপন্যাস। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি ও জীববোধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল স্বদেশ প্রীতি।

জাতীয়তাবাদী চেতনায় আনন্দমঠ – ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে আনন্দমঠ ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ এক জাতীয়তাবাদী উপন্যাস; কারণ —

স্বদেশ প্রেম – বঙ্কিমচন্দ্র রচিত আনন্দমঠ উপন্যাস f জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মনে য়। স্বাদেশিকতা ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ধারণা সঞ্চারিত করেছিল। স্বদেশপ্রেম যে শ্রেষ্ঠধর্ম, এ কথা আনন্দমঠ উপন্যাসের সন্তানদলের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল।

বন্দেমাতরম্ সংগীত – আনন্দমঠ উপন্যাসের শ বন্দেমাতরম্ সংগীতটি (১৮৭৫ খ্রি.) ছিল পরাধীন ভারতের সী জাতীয় সংগীত বিপ্লবীদের মন্ত্র। জন্মভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করা এই সংগীতের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। এই গানে বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে ভৌগোলিক সত্তারূপে বিচার না করে একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্ররূপে দেখেছেন।

দেশমাতার আদর্শ – আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, দেশমাতা হলেন মা, দেশপ্রেম হল ধর্ম, দেশসেবা হল পূজা।

স্ববিরোধিতা – আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতনভাবে জানিয়েছেন যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব, ডাকাতি, দস্যুবৃত্তি হল অমঙ্গলের নামান্তর, কারণ ইংরেজ রাজত্বে সনাতন সামস্ত সমাজ অটুট থাকবে। সুতরাং ইংরাজি রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে ও নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। যদিও এটি ছিল বিভ্রান্তিকর মন্তব্য।

উপসংহার – বাঙালির জাতীয়তা গঠন ও দেশের যুব সম্প্রদায়কে স্বদেশভক্তি, ত্যাগ ও সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল আনন্দমঠ। আনন্দমঠের অবদান বাঙালি জাতির জাতীয় জীবন গঠনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

ভারতে জাতীয়তাবাদ উন্মেষে বিবেকানন্দের বর্তমান ভারত – এর অবদান কী ছিল?

ভূমিকা – বিবেকানন্দ প্রকাশ্য রাজনীতি না করলেও তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ ভাবধারার সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদী নবভারত গঠনের আদর্শ প্রচার করেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে বর্তমান ভারত প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য, যা ভারতের জাতীয়তাবাদ বিকাশে সহায়ক হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদ উন্মেষে বর্তমান ভারতের ভূমিকা –

স্বদেশ চেতনা – বর্তমান ভারতে দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি বলেন, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের মৃত্তিকা আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। এই উক্তির মাধ্যমে বিবেকানন্দ স্বদেশ চেতনা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন।

সামাজিক সংহতি – সমাজের অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথা নিরসনের জন্য বিবেকানন্দ (বর্তমান ভারতে) বলেছেন, ভুলিও না নীচ জাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি-মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। বিবেকানন্দের এই তেজোদীপ্ত বাণী বিপ্লবীদের অন্তরে গভীর প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল।

দেশের জন্য আত্মত্যাগের আহ্বান – বর্তমান ভারতে প্রকাশ পেয়েছে, হে ভারত-ভুলিও না — তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, ভুলিও না- তোমার সমাজ যে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল — আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।

উপসংহার – বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতে দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে তার মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন — তাতে উচ্চনীচ, ধনী-নির্ধন কেউই বাদ পড়েনি। তাঁর প্রেরণাতেই দেশপ্রেম ধর্মের বিকল্প হয়ে উঠেছিল। তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারার ছাপ পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে ছাপ ফেলেছিল।

রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাস – এ কীভাবে জাতীয়তাবোধ ফুটে উঠেছে বর্ণনা করো।

ভূমিকা – বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বাঙালি ও ভারতীয় জীবনধারার সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন করা। শুধুমাত্র বিদেশি শাসক শক্তির বিরুদ্ধে নিস্ফল উত্তেজনা সৃষ্টি নয়।

প্রেক্ষাপট – কিন্তু অল্পকালের মধ্যে জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং স্বাদেশিক আন্দোলন হঠাৎ রাজনৈতিক দলাদলি, উগ্রজাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুয়ানির ছদ্মবেশ নেয়। এভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব উগ্র হয়ে জাতির শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করে নেয়।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমের স্থলে উগ্র জাতীয়তাবাদ সমর্থন করেননি। শাসকের বিরুদ্ধে গুপ্ত অভিযানের রক্তাক্ত পরিণাম কোনোদিন মেনে নিতে পারেননি। এই প্রেক্ষাপটেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন গোরা উপন্যাস।

গোরা ও জাতীয়তাবাদ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গোরা (১৯১০ খ্রি.) সমগ্র আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেরই একটি যুগান্তকারী উপন্যাস। ইউরোপের Epic Novel-এর সঙ্গে তা তুলনীয়। ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ভারতের শাশ্বত জীবনোপলব্ধির বার্তা ঘোষণা করে গোরা উপন্যাসটি।

১৮৫৭ তে সিপাহি বিদ্রোহের সময় জন্মেছিল গোরা। কৃষ্ণদয়াল বাবুর পুত্র হলেও সে ছিল আইরিশ সন্তান। কিন্তু গোরা জানত সে হিন্দু। গোরা প্রবলতর কণ্ঠে একটি কথাই ঘোষণা করতে চাইত ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ। হিন্দুর আচার-আচরণ নিষ্ঠা ভরে পালন করাই দেশ হিতৈষিতা। একটা সময় পর্যন্ত গোরাকে উগ্র জাতীয়তাবাদী বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু গোরা জানত সে হিন্দু। গোরা প্রবলতর কণ্ঠে একটি কথাই ঘোষণা করতে চাইত ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ। হিন্দুর আচার-আচরণ নিষ্ঠা ভরে পালন করাই দেশ হিতৈষিতা। একটা সময় পর্যন্ত গোরাকে উগ্র জাতীয়তাবাদী বলেই মনে হয়েছে।

সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা উনিশ শতকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিকাশের ফলে ভারতীয়রা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে সংগ্রাম করতে সক্ষম হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে এই বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।