আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের সপ্তম অধ্যায় ‘ভারতের সম্পদ (সম্পদের ধারণা শ্রেণীবিভাগ ও সংরক্ষণ)’ এর রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পদ কাকে বলে? সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

অথবা, “কোনো পদার্থ বা দ্রব্য সম্পদ কি না তা নির্ভর করে বস্তুটির গুণের ওপর।” – গুণগুলি আলোচনা করো।

সম্পদ (Resource) – Encyclopedia of the Social Science “সম্পদ হল পরিবেশের সেইসব বিষয় যা মানুষের চাহিদা এবং সামাজিক লক্ষ্য মেটায় বা মেটাতে সাহায্য করে।” অর্থাৎ, সম্পদ হল মানুষের নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উপায় মাত্র- এটি কোনোরকম জড় পদার্থ বা বস্তু নয়। বিখ্যাত জার্মান সম্পদ শাস্ত্রকার জিমারম্যানের দেওয়া সম্পদের সংজ্ঞাটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে, – “যা মানুষের ব্যক্তিগত অভাব বা সামাজিক চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা কালের গণ্ডির মধ্যে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে তাই সম্পদ।”

উদাহরণ – কয়লা বা খনিজ তেলকে আমরা তখনই সম্পদ বলব যখন এরা আমাদের অভাব মেটাবে।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য –

কোনো বস্তু বা অবস্তুকে তখনই সম্পদরূপে গণ্য করা হয় যখন তার মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলি বজায় থাকে।

- উপযোগিতা – উপযোগিতা বলতে সম্পদের সেই গুণ বোঝায়, যার দ্বারা সম্পদ মানুষের অভাব মোচন করে। সম্পদের এই উপযোগিতা প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে বাড়তে থাকে। যেমন – কয়লা একসময় শুধু জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হত কিন্তু বর্তমানে কয়লা থেকে নানান উপজাত দ্রব্য তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ, কয়লার উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- কার্যকারিতা – সম্পদের কার্যকারিতা অর্থাৎ, কাজ করার ক্ষমতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। যেমন – জল তৃষ্ণা মেটায়, পরিবহণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, সেচের কাজে, বিদ্যুৎ তৈরিতে, শিল্পে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, জল হল সম্পদ।

- প্রয়োগযোগ্যতা – যে বস্তুর ব্যবহার যত বেশি সেই বস্তু মানুষের কাজে তত বেশি প্রয়োগ হয়। যেমন – কয়লার তুলনায় কয়লা থেকে উৎপন্ন তাপবিদ্যুতের প্রয়োগযোগ্যতা বেশি।

- গ্রহণযোগ্যতা – কেবলমাত্র সামাজিক ও ধর্মীয় বাধানিষেধ ছাড়া সম্পদ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য উপাদান। যেমন – গোমাংস সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু খাদ্যশস্য রূপে ধান, গম প্রায় সর্বত্র গ্রহণযোগ্য।

- সর্বজনীনতা – সম্পদের নিজস্ব গুণাবলির জন্য এর ব্যাপক ও সর্বজনীন চাহিদা আছে। যেমন – জল, আলো, বাতাস প্রত্যেকের কাছেই আবশ্যিক।

- ক্ষয়শীলতা – গচ্ছিত সম্পদগুলি ব্যবহারের ফলে তার পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। যেমন – কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতি।

- সীমাবদ্ধতা – প্রবহমান সম্পদগুলি অফুরন্ত মনে হলেও দীর্ঘকালের বিচারে এরা সীমাবদ্ধ। যেমন – জল, বায়ু অতিরিক্ত ব্যবহারে দুষিত হলে তার কার্যকারিতা হ্রাস পাবে।

- সুগমতা – সম্পদের ক্ষেত্রে সুগমতা বলতে সহজে সম্পদ আহরণকে বোঝায়। যেমন – ছোটোনাগপুর মালভূমির খনিজ পদার্থের সুগমতা অনেক বেশি। হিমালয়ের খনিজ পদার্থের তুলনায় জলবিদ্যুৎশক্তি, বায়ুশক্তি প্রভৃতি।

- পরিবেশমিত্রতা – সম্পদের পরিবেশমিত্রতা বলতে পরিবেশকে কোনো ক্ষতি না করার ক্ষমতাকে বোঝায়। যেমন – সৌরশক্তি।

- পরিবর্তনশীলতা – সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্থান ও কাল ভেদে সম্পদের কার্যকারিতার পরিবর্তন ঘটে। যেমন – কাগজশিল্পে আখের ছিবড়ের ব্যবহার।

- স্পর্শযোগ্যতা – সম্পদের যেমন স্পর্শযোগ্য বস্তুগত রূপ আছে। তেমনই অবস্তুগত রূপও আছে যা স্পর্শযোগ্য নয়। যেমন – কয়লা বস্তুগত সম্পদ কিন্তু, মানুষের শিক্ষা, জ্ঞান প্রভৃতি অবস্তুগত সম্পদ।

- সংরক্ষণ ক্ষমতা – বসুন্ধরা সম্মেলনের (1992) সিদ্ধান্ত অনুসারে সম্পদ জীবমণ্ডলকে সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ, জীবমণ্ডল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মানুষ যে নিয়মনীতি গ্রহণ করে তা হল সম্পদ।

- একমুখী ও বহুমুখীতা – সম্পদের উপযোগিতা একমুখী ও বহুমুখী হতে পারে। যেমন – খনিজ তেল কেবল জ্বালানির কাজে লাগানো যায় আবার এর থেকে বহু উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়।

- অপ্রচলন – সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো সম্পদ ধীরে ধীরে অপ্রচলিত হয়ে পড়তে থাকে। যেমন – ইস্পাত তৈরিতে কাঠকয়লার ব্যবহার, পাটজাত সামগ্রী প্রভৃতি।

চার্টের মাধ্যমে সম্পদের শ্রেণিবিভাগ করো।

| শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি | শ্রেণিবিভাগ | সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য | উদাহরণ |

| সম্পদ সৃষ্টির উপাদান ভানুসারে [On the basis of resource creating factors of resources] | (i) প্রাকৃতিক সম্পদ | সংজ্ঞা – প্রকৃতি প্রদত্ত যা কিছু উপাদান বা উপকরণ মানুষের চাহিদা মেটাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, সেই উপাদানগুলিকে বা বস্তুর গুণাবলিকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) প্রকৃতির দ্বারা আপন নিয়মে এই সম্পদ সৃষ্টি হয়। (b) এই সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। | সূর্যকিরণ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা, জলবায়ু, নদী, খনিজপদার্থ, প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ। |

| (ii) মানবিক সম্পদ | সংজ্ঞা – আপন শ্রম ও বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে ভিত্তি করে যে সম্পদ গড়ে ওঠে, সেগুলিকে মানবিক সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) এই সম্পদ মানুষ তার নিজস্ব বুদ্ধি ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টি করে। (b) এই সম্পদ প্রকৃতি প্রদত্ত নয়। | মানুষের কর্মদক্ষতা, মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা মানবিক সম্পদের উদাহরণ। | |

| (iii) সাংস্কৃতিক সম্পদ | সংজ্ঞা – যে উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা মানুষ প্রকৃতি প্রদত্ত নিরপেক্ষ উপাদানগুলিকে সম্পদে পরিণত করে, সেই গুণাবলিগুলিকে সাংস্কৃতিক সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) এই সম্পদটিও মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি। (b) এই সম্পদ সৃষ্টিতে প্রকৃতির কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। | মানুষের শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, কলাকৌশল, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক সম্পদের উদাহরণ। | |

| সম্পদের জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে [On the basis of biotic characteristics of resources] | (i) জৈব সম্পদ | সংজ্ঞা – উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণীজগৎ থেকে প্রাপ্ত বা উৎপন্ন সম্পদগুলিকে জৈব সম্পদ বলে। কয়লা ও খনিজ তেল বহু প্রাচীন কালের জীবজগৎ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে, এদেরকে মৃত জৈব সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) প্রাণ আছে বা ছিল এরূপ বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়। (b) এই সম্পদ বহু প্রাচীনকালে সৃষ্টি হয়েছিল, বর্তমানে ব্যবহার করছি অথবা বর্তমানে সৃষ্টিও হচ্ছে এবং ব্যবহারও করছি। | দুধ, ঘি, বনস্পতি, কাঠ, মশলাপাতি ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ দ্রব্য। এছাড়াও কয়লা, খনিজ তেল জৈব সম্পদ। |

| (ii) অজৈব সম্পদ | সংজ্ঞা – যে সম্পদ প্রাণহীন জড়বস্তু থেকে সৃষ্টি হয় তাকেই অজৈব সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) এই সম্পদগুলি নিষ্প্রাণ। (b) এগুলি কঠিন, তাই তার সনটানৎসমিন তরল, বায়বীয় যে-কোনো প্রকার হতে পারে। | লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, অভ্র, জল, শিলা, মৃত্তিকা ইত্যাদি। | |

| সম্পদের স্থায়িত্ব বা ক্ষয়িষ্ণুতা অনুসারে [On the basis of permanency or Exhaustibility of resources] | (i) গচ্ছিত বা ক্ষয়িষ্ণু বা অপুনর্ভব সম্পদ | সংজ্ঞা – পৃথিবীতে যে সম্পদের পরিমাণ সীমিত, ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে নিঃশেষিত হয়ে যায়, সেই সম্পদকে গচ্ছিত বা ক্ষয়িষ্ণু বা অপুনর্ভব সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) এই সম্পদের ভান্ডার অপর্যাপ্ত। (b) ভবিষ্যতে জোগান থাকবে না। (c) মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। (d) কেবলমাত্র প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট। | কয়লা, খনিজ তেল, আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানিজ-বক্সাইট, অভ্র ইত্যাদি। |

| (ii) অবাধ বা প্রবহমান বা অক্ষয়িষ্ণু বা পুনর্ভব বা পূরণশীল সম্পদ | সংজ্ঞা – যে সম্পদ ক্রমাগত ব্যবহারের ফলেও সম্পূর্ণ রূপে শেষ হয়ে যায় না বা যে সম্পদ সাময়িকভাবে কমে গেলেও মানুষের চেষ্টা ও সদিচ্ছায় পুনরায় ফিরিয়ে আনা যায় তাকেই অবাধ বা প্রবহমান বা অক্ষয়িষ্ণু বা পুনর্ভব বা পুরণশীল সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) জোগান পর্যাপ্ত। (b) জোগান কমলেও প্রকৃতির সাহায্যে ও মানুষের চেষ্টায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। | সূর্যরশ্মি, নদীর জল, বাতাস, সমুদ্রের মাছ, বনভূমি ইত্যাদি। | |

| সম্পদের অসম বণ্টন ভানুসারে [On the basis of unequal Distribution of resources] | (i) সর্বত্রলভ্য সম্পদ | সংজ্ঞা – যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়, তাদের সর্বত্রলভ্য সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) এই সম্পদ প্রকৃতিতে সৃষ্ট। (b) ইহা পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। | জল, সূর্যালোক, বাতাস। |

| (ii) সহজলভ্য সম্পদ | সংজ্ঞা – যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া না গেলেও, অধিকাংশ দেশে পাওয়া যায়, তাদের সহজলভ্য সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) ইহা প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ। (b) ইহা পৃথিবীর সব দেশের অধিকাংশ স্থানে পাওয়া যায়। | কর্ষণযোগ্য জমি বা চাষের জমি, বনভূমি ইত্যাদি। | |

| (iii) দুষ্প্রাপ্য সম্পদ | সংজ্ঞা – যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীর সামান্য কয়েকটি দেশে বা অঞ্চলে পাওয়া যায়, তাদের দুষ্প্রাপ্য সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) ইহা পৃথিবীর সব দেশে বা অঞ্চলে পাওয়া যায় না। (b) ইহার জোগান সীমিত এবং ক্ষয়িষ্ণু। | টিন (মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বলিভিয়া) এবং অভ্র (ভারত, ব্রাজিল, USA) সীমাবদ্ধ। | |

| (iv) একমাত্রলভ্য সম্পদ | সংজ্ঞা – যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীর একটিমাত্র স্থানেই পাওয়া যায়, তাদেরকে একমাত্রলভ্য সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো স্থানে এই প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া যায় না। (b) একে অদ্বিতীয় সম্পদও বলে। | ক্রায়োলাইট যা কেবল গ্রিনল্যান্ডের আইভিগটাট নামক স্থানে পাওয়া যায়। | |

| সম্পদের মালিকানা অনুসারে [On the basis of ownership of resources] | (i) ব্যক্তিগত সম্পদ | সংজ্ঞা – কোনো ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) এই সম্পদ স্পর্শযোগ্য বা অস্পর্শযোগ্য মৌকেই উভয়ই হতে পারে।(b) ইহা পুনর্ভব বা ক্ষয়িষ্ণু উভয় প্রকার গীত হতে পারে। (c) এই সম্পদ প্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক যে-কোনো প্রকার হতে পারে। | নিজের জমি, বাড়ি, টাকাপয়সা, অলংকার সামগ্রী, নিজের বুদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। |

| (ii) সামাজিক সম্পদ | সংজ্ঞা – যে সম্পদ সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কাজে লাগে, তাদের সামাজিক সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) এই সম্পদ সাধারণত সরকারি মালিকানাধীন হয়ে থাকে। (b) ইহা ব্যক্তি মালিকানাধীনও হতে পারে। (c) সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ এই সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। | হাসপাতাল, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, পাঠাগার ইত্যাদি এই শ্রেণিভুক্ত। | |

| (iii) জাতীয় সম্পদ | সংজ্ঞা – যে সমস্ত সম্পদ দেশ বা রাষ্ট্র বা জাতির মালিকানাধীন থাকে, তাদের জাতীয় সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) ইহা কখনও ব্যক্তিগত সম্পদ হতে পারে না। (b) সাধারণত এই সম্পদের মালিকানা দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। | রেলপথ, জাতীয় সড়ক, খনিজ পদার্থ, সেনাবাহিনী ইত্যাদি। | |

| (iv) সর্বজনীন সম্পদ | সংজ্ঞা – যেসব সম্পদ কোনো ব্যক্তি, জাতি বা দেশের নিজস্ব সম্পদ নয়, কিন্তু পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির সম্পদ, তাদের সর্বজনীন সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) এই সম্পদ ব্যক্তিগত বা সামাজিক বা জাতীয় মালিকানাধীন নয়। (b) ইহা পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির। | বায়ুমণ্ডল, আকাশপথ, জলপথ, আন্টার্কটিকার খনিজ সম্পদ। | |

| সম্পদের উপলব্ধি অনুসারে [On the basis of perception or resources] | (i) বস্তুগত বা স্পর্শযোগ্য সম্পদ | সংজ্ঞা – যে সম্পদগুলি চোখে দেখা যায়, স্পর্শ করে অস্তিত্বের উপলব্ধি করা যায়, তাদের বস্তুগত বা স্পর্শযোগ্য সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) এদেরকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়। (b) অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। (c) ইহা মূলত প্রাকৃতিক সম্পদ। (d) ইহা পুনর্ভব বা ক্ষয়িষ্ণু উভয় প্রকার হতে পারে। | সমস্ত প্রকার খনিজদ্রব্য, কৃষিজ ফসল, বনভূমি এই শ্রেণিভুক্ত। |

| (ii) অবস্তুগত বা অস্পর্শযোগ্য সম্পদ | সংজ্ঞা – যে সম্পদ প্রত্যক্ষ করা যায় না বা স্পর্শযোগ্য নয়, তাদের অবস্তুগত বা অস্পর্শযোগ্য সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) এদের চোখে দেখা যায় না (b) উপলব্ধি বা অনুভূতির দ্বারা বুঝতে হয়। (c) ভৌত অস্তিত্বের অনুপস্থিতি। (d) যথেষ্ট কার্যকারিতা বা উপযোগিতা আছে। | মানুষের কর্মক্ষমতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্ঞান, দক্ষতা, সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ইত্যাদি। | |

| সম্পদের প্রাপ্যতা অনুসারে [On the basis of availability of resources] | (i) বিকশিত সম্পদ | সংজ্ঞা – যে সম্পদ শুধুমাত্র গচ্ছিত বা আবদ্ধ অবস্থায় নেই, ক্রমাগত ব্যবহার করে মানবসভ্যতার উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে বা মানুষ তার ব্যক্তিগত বা সামাজিক চাহিদা পূরণ করছে, তাদের বিকশিত সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) এই সম্পদ ইতিমধ্যেই বহুল প্রচলিত, (b) এগুলি পুনর্ভব বা অপুনর্ভব উভয় প্রকার হতে পারে (c) এই সম্পদের সুফল বা কুফল মানবসমাজ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করছে। | ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিমধ্যেই উত্তোলিত ও ব্যবহৃত কয়লা, লৌহ আকরিক, খনিজ তৈল, তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি। |

| (ii) সম্ভাব্য সম্পদ | সংজ্ঞা – প্রকৃতিতে যে সম্পদের উপস্থিতি সত্ত্বেও কারিগরি বা আর্থসামাজিক কারণে মানুষ পুরোপুরি তার সদব্যবহার করতে পারেনি কিন্তু ভবিষ্যতে করবে, সেইগুলিকে সম্ভাব্য সম্পদ বলে। বৈশিষ্ট্য – (a) অস্তিত্ব আছে, (b) ব্যবহার, উপযোগিতা ও কার্যকারিতা আছে, (c) এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়নি। (d) প্রযুক্তি উন্নত হলে ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যাবে। | ভূ-তাপ শক্তি, সমুদ্রতরঙ্গের শক্তি, জোয়ার-ভাটা শক্তি, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বর্জ্যপদার্থ থেকে উৎপন্ন শক্তি। | |

| সম্পাদর উদ্ভব অনুসারে | (i) প্রাথমিক সম্পদ | সংজ্ঞা – প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সরাসরি সংগৃহীত সম্পদগুলিকে প্রাথমিক সম্পদ বলে। | সূর্যালোক, জল, বায়ু। |

| (ii) বিকশিত বা উদ্ভুত সম্পদ | সংজ্ঞা – মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রযুক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদের বিকাশ ঘটিয়ে যেসব সম্পদ সৃষ্টি। করেছে, তাদের বিকশিত বা উদ্ভূত সম্পদ বলে। | আকরিক লোহা, খনিজ তেল, কৃত্রিম তন্তু প্রভৃতি। | |

| সম্পাদর অবস্থান অনুসারে | (i) আঞ্চলিক সম্পদ | সংজ্ঞা – নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা স্থানে যে সকল সম্পদ পাওয়া যায়, তাদেরকে আঞ্চলিক সম্পদ বলে। | কয়লা, খনিজ তেল, তামা, অভ্র, বক্সাইট প্রভৃতি। |

| (ii) সর্বব্যাপ্ত সম্পদ | সংজ্ঞা – পৃথিবীর সর্বত্র কম বেশি পাওয়া যায় এমন সম্পদগুলিকে সর্বব্যাপ্ত সম্পদ বলে। | সূর্যালোক, বায়ু, জল প্রভৃতি। |

সম্পদ সৃষ্টির উপাদানগুলি আলোচনা করো।

অথবা, পৃথিবীতে সম্পদ সৃষ্টিতে কোন্ কোন্ উপাদানের প্রভাব দেখা যায় লেখো।

সম্পদ সৃষ্টির উপাদান –

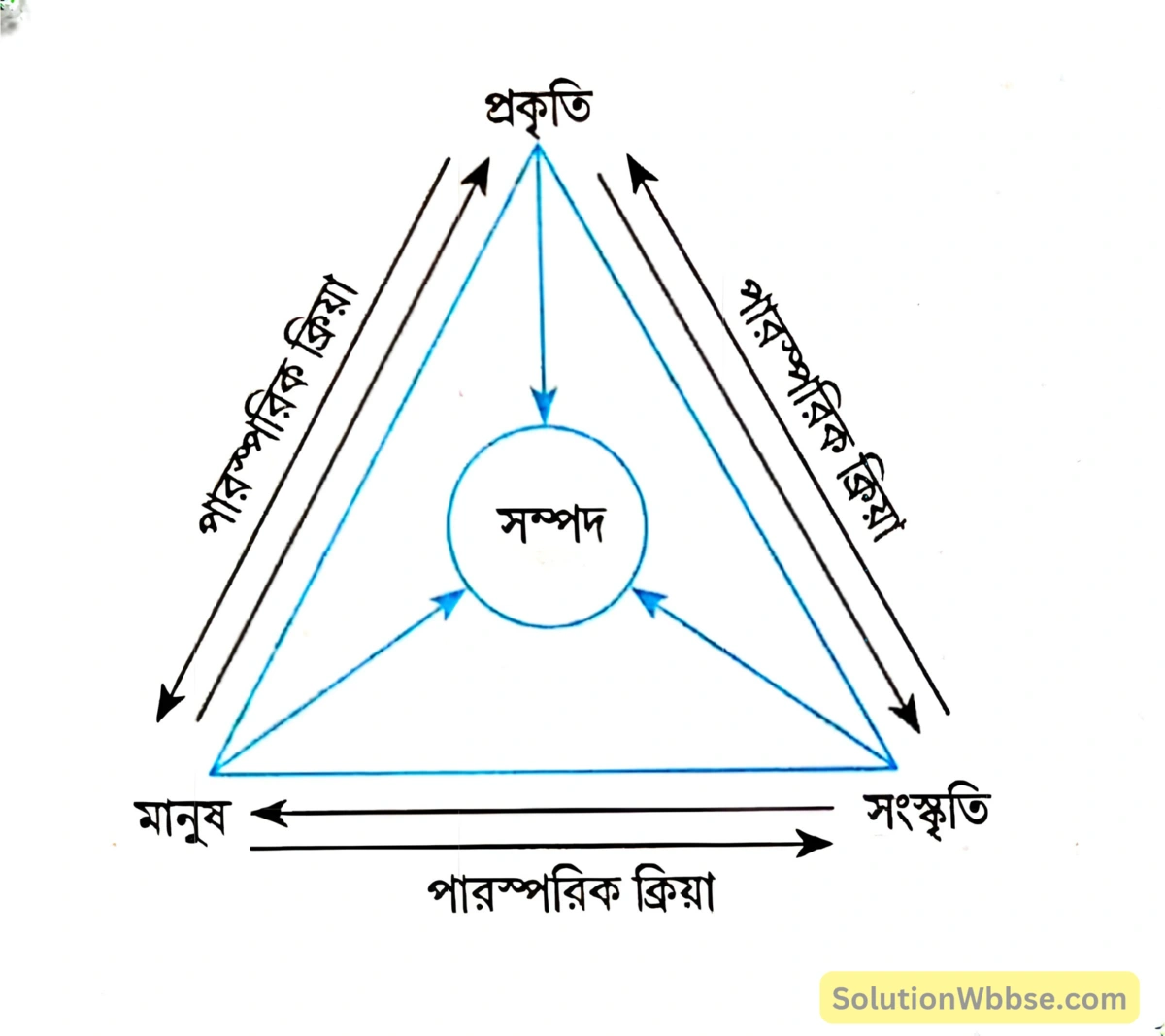

সম্পদ সৃষ্টির উপাদান তিনটি। যথা – প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতি। এই তিন উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় কোনো বস্তু বা অবস্তু সম্পদে পরিণত হয়।

প্রকৃতির ভূমিকা – প্রকৃতি হল সম্পদের আধার। সমস্ত সম্পদই প্রকৃতিতে নিরপেক্ষ উপাদানরূপে বিরজ করে এবং তা মানুষের হস্তক্ষেপে ও সংস্কৃতির সাহায্যে সম্পদে পরিণত হয়। জিমারম্যানের মতে, “প্রকৃতির সাহায্য, নির্দেশ ও সম্মতি নিয়েই সম্পদের সৃষ্টি হয়।” প্রকৃতিতে নিরপেক্ষ উপাদানগুলি দুই ভাবে বিরাজ করে। যথা – প্রবহমান উপাদানরূপে, যেমন – সূর্যালোক, বাতাস প্রভৃতি এবং সঞ্চিত উপাদানরূপে, যেমন – খনিজ দ্রব্য, অরণ্য প্রভৃতি।

মানুষের ভূমিকা – মানুষই সম্পদের সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষই সম্পদের পরিণতি। সম্পদের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের ভূমিকা তিন ধরনের। যথা –

- উৎপাদকরূপে – মানুষ তার কর্মকুশলতার সাহায্যে প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করে নিরপেক্ষ উপাদানগুলিকে সম্পদে পরিণত করে এবং সম্পদের বিকাশ ঘটায়।

- ভোগকর্তারূপে – মানুষ নিজের মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান) এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা (শিক্ষা, বিনোদন প্রভৃতি) নিবারণ করার জন্য সম্পদ ভোগ করে।

- ধ্বংসকর্তারূপে – সম্পদ সৃষ্টির সময় এবং ভোগের সময় মানুষ সম্পদ ধ্বংসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যেমন – বাসভূমি, চাষের জমি তৈরি করার তাগিদে অরণ্য ধ্বংস করে। আবার, মানুষ সম্পদের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই একটি সম্পদ। মানুষের কর্মদক্ষতা, শ্রমশক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি প্রভৃতি হল মানব সম্পদ।

সংস্কৃতির ভূমিকা – মানুষের সভ্যতার উৎকৃষ্টতাকে সংস্কৃতি বলে। সংস্কৃতির উপাদান দুই প্রকার। যথা – বস্তুগত (যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, বইপত্র প্রভৃতি) এবং অবস্তুগত (শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি, দক্ষতা প্রভৃতি)। এই দুই সাংস্কৃতিক উপাদানের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির বাধা অপসারণ করে নিরপেক্ষ উপাদানগুলিকে সম্পদে পরিণত করে। তাই জিমারম্যান বলেছেন – “সংস্কৃতি হল একটি ফলাগ্র যাকে প্রকৃতি ও বাধার গভীরে চালনা করে মানুষ নিরপেক্ষ উপাদানকে উত্তরোত্তর সম্পদে পরিবর্তন করে।”

সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব বলতে কী বোঝো?

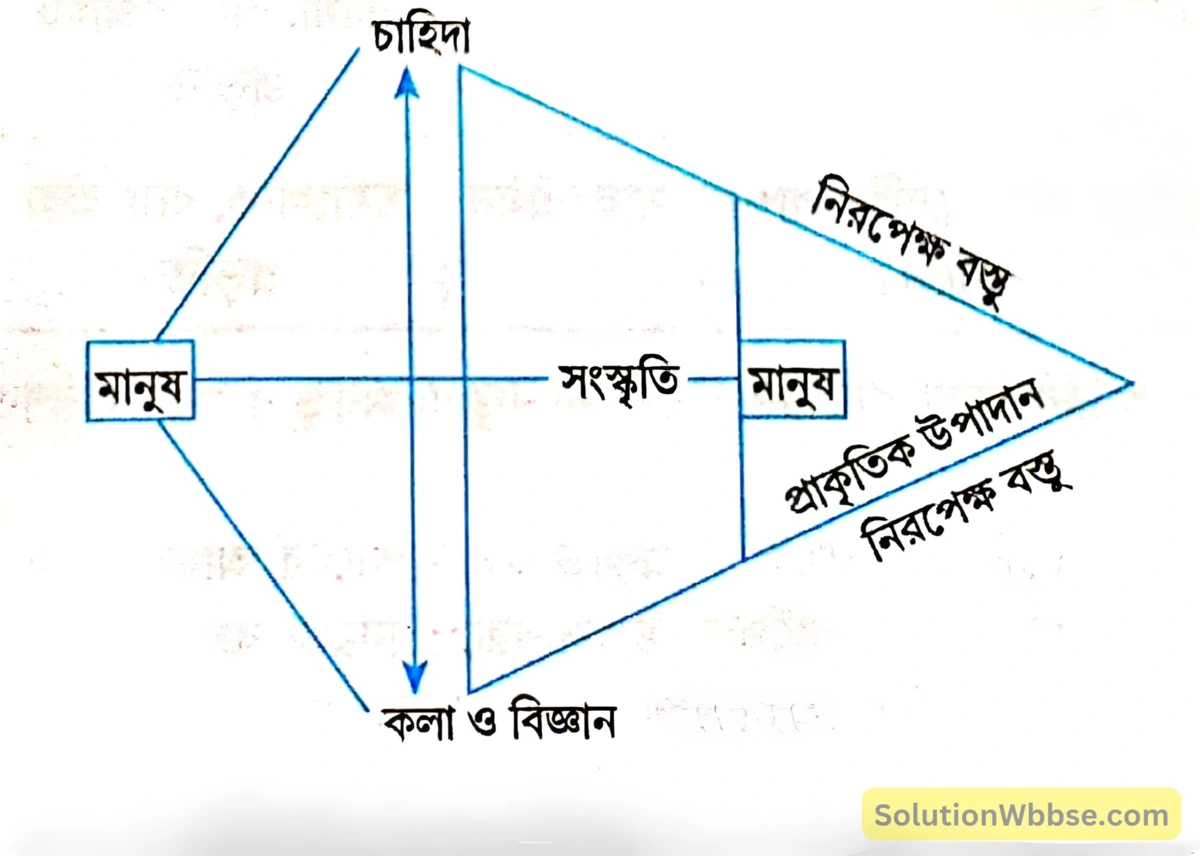

বিংশ শতকের তিরিশের দশকে অধ্যাপক জিমারম্যান সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্বের অবতারণা করেন। তাঁর মতে, কোনো বস্তু বা পদার্থের কার্যকারিতাই হল সম্পদ। অর্থাৎ, কার্যকরী গুণ বা অভাব পূরণের ক্ষমতার ভিত্তিতে কোনো বস্তুর সম্পদে পরিণত হওয়ার তত্ত্বকে সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব বলে।

তত্ত্বের মূলকথা – জিমারম্যানের কার্যকারিতা তত্ত্ব অনুসারে –

সম্পদ ও কার্যকারিতার সম্পর্ক হল –

- বস্তু + কার্যকারিতা = সম্পদ, যেমন – কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতি।

- অবস্তু + কার্যকারিতা = সম্পদ, যেমন – শিক্ষা, কর্মদক্ষতা, জ্ঞান প্রভৃতি।

- বস্তু – কার্যকারিতা = সম্পদ নয়, যেমন – পতিত জমি, দুষিত বাতাস প্রভৃতি।

- অবস্তু – কার্যকারিতা = সম্পদ নয়, যেমন – কুসংস্কার, বর্ণবৈষম্য প্রভৃতি।

- সম্পদ – কার্যকারিতা = সম্পদ নয়, যেমন – ভূমিক্ষয়, অনুর্বর কৃষিজমি প্রভৃতি।

মানবিক গুণ, যেমন – মানুষের শ্রম, দক্ষতা, জ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদি সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ায়। সংস্কৃতির কার্যকরী ক্ষমতা আছে, তাই সংস্কৃতিও সম্পদ। কার্যকারিতা আছে বলে সম্পদ গতিশীল প্রকৃতির। চাহিদা, প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

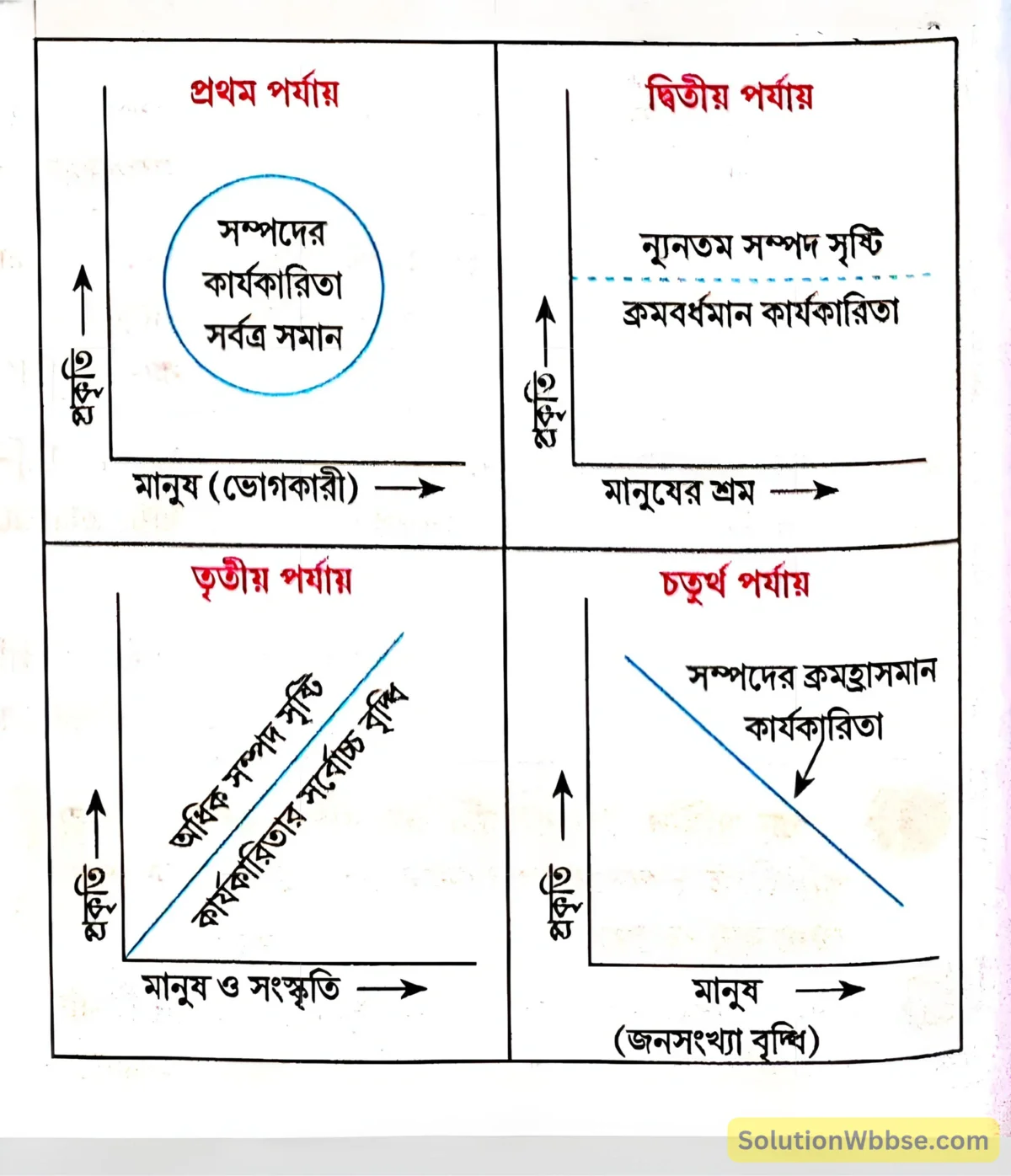

সম্পদের কার্যকারিতার পর্যায় –

সম্পদের কার্যকারিতা চারটি পর্বে বিভক্ত। যথা –

- প্রথম পর্যায় – এই পর্যায়ে সম্পদ প্রকৃতির দান এবং সর্বত্র সম্পদের কার্যকারিতা সমান।

- দ্বিতীয় পর্যায় – এই পর্যায়ে মানুষ তার দৈহিক শ্রমের দ্বারা সম্পদ আহরণ করে এবং সম্পদের কার্যকারিতা প্রথম পর্বের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পায়।

- তৃতীয় পর্যায় – মানুষ এই পর্যায়ে নিজের শ্রম ও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সম্পদের কার্যকারিতাকে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে দেয়।

- চতুর্থ পর্যায় – এই পর্যায়ে অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য গচ্ছিত সম্পদ প্রায় নিঃশেষিত হতে থাকে এবং সম্পদের ক্রমহ্রাসমান কার্যকারিতা লক্ষ করা যায়।

সম্পদের কার্যকারিতার নিয়ন্ত্রক –

সম্পদের কার্যকারিতা চারটি বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যথা –

- চাহিদা – মানুষের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির ফলে সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, চাহিদা নিবারণের জন্য মানুষ সম্পদের কার্যকারিতাকে বহুমুখী করে তোলে। যেমন – পূর্বে খনিজ তেল শুধুমাত্র জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হত, কিন্তু বর্তমানে খনিজ তেলের অসংখ্য উপজাত দ্রব্য নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়।

- প্রযুক্তি – মানুষের প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যার উৎকর্ষতা যত বৃদ্ধি পাবে সম্পদের কার্যকারিতাও তত বৃদ্ধি পাবে। যেমন – কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ায়।

- সময় – প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিচার করলে বোঝা যাবে সম্পদের কার্যকারিতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। যেমন – কারিগরি বিদ্যার উন্নতির ফলে দুর্গম অঞ্চল থেকেও খনিজ সম্পদ আহরণ করা যাবে।

- স্থান – সম্পদের প্রাপ্তিস্থানের ওপর তার কার্যকারিতা নির্ভর করে। যেমন – সূর্যালোকের কার্যকারিতা সর্বত্রই বিরাজমান। পরিশেষে, সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্বের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, কার্যকারিতা হল সম্পদের প্রাণশক্তি, যা ছাড়া সম্পদ অস্তিত্বহীন। সম্পদের এই কার্যকারিতা সর্বদা গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল।

সম্পদ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝো? সম্পদ সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি আলোচনা করো।

সম্পদ সংরক্ষণ – অধ্যাপক জিমারম্যানের মতে, আগামী প্রজন্মের জন্য বর্তমান প্রজন্মের ভোগের নিয়ন্ত্রণকে সংরক্ষণ বলে। এই অনুসারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণ ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সম্পদকে মিতব্যয়ীভাবে, যথোপযুক্তভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যবহার করাকে সম্পদ সংরক্ষণ বলে।

সম্পদ সংরক্ষণের পদ্ধতি (Various methods of Resource Conservation) –

আধুনিক যুগে নানা রকম বিচার-বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষানিরীক্ষার পর সম্পদ সংরক্ষণের নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। যথা –

- সম্পদের অতিব্যবহার কমানো – সম্পদকে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করতে হলে সম্পদের অতিব্যবহার কমানো দরকার। ইউরোপ ও আমেরিকার মতো উন্নত দেশগুলিতে মাথাপিছু ধাতব ও শক্তিসম্পদের ব্যবহার খুব বেশি। এই ব্যবহারের পরিমাণ যথোপযুক্ত হলে সঞ্চিত সম্পদ আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

- দ্রব্যের রূপান্তর ঘটিয়ে ব্যবহার – কোনো কোনো দ্রব্যকে সরাসরি ব্যবহার না করে রূপান্তর ঘটিয়ে তাদের ব্যবহার করলে কম জিনিস থেকে বেশি কাজ পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কয়লা অথবা খনিজ তৈল সরাসরি ব্যবহার করলে যেখানে বেশি খরচ হয় সেখানে বিদ্যুৎ তৈরি করে ব্যবহার করলে খরচ অনেক কম হয়। ফলে সম্পদের সাশ্রয় হয়ে থাকে।

- অপচয় বন্ধ করা – সম্পদ আহরণের সময় একটা বড়ো অংশ প্রথমেই নষ্ট হয়ে যায়। অরণ্য থেকে কাষ্ঠ আহরণের সময় একটা বড়ো অংশ বনে পড়ে থাকে এবং পরিবহণের সময় নষ্ট হয়। এ ছাড়া, লৌহ আকরিক, কয়লা ইত্যাদি খনিজ সম্পদ উত্তোলনের সময় তাদের বেশ কিছু অংশ ধুলোয় পরিণত হয়ে নষ্ট হয়। এভাবে সম্পদ যাতে নষ্ট না হয় তার দিকে লক্ষ রাখা উচিত।

- উৎপাদন এবং ভোগের মধ্যে সমতা – সম্পদের উৎপাদন এবং ভোগের মধ্যে সমতা রক্ষা করা দরকার। যে-কোনো সম্পদের ক্ষেত্রে উৎপাদন এবং ভোগের মধ্যে সমতা না থাকলে ক্রমশ ওই সম্পদ নিঃশেষিত হবে। পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে কাষ্ঠের উৎপাদন এবং ভোগের মধ্যে সমতা না থাকার দরুন বহু বনভূমি নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

- জৈব সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি – জৈব সম্পদ অর্থাৎ, স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুলের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। অরণ্য সৃষ্টি করে, কৃষি ব্যবস্থা ও পশুপালনের প্রসার ঘটিয়ে এবং সামুদ্রিক জৈব সম্পদের উৎপাদন বাড়িয়ে সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

- খনিজ দ্রব্যের পুনর্ব্যবহার – এমন অনেক খনিজ দ্রব্য আছে যাদের বারবার ব্যবহার করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, লৌহ-ইস্পাত, তাম্র, সিসা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতব পদার্থগুলি একবার ব্যবহার করার পর অব্যবহার্য হয়ে পড়লে তাদের গলিয়ে নিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। তবে এক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নত হওয়া প্রয়োজন।

- পুনর্ভব সম্পদের সময়ভিত্তিক এবং পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার – পুনর্ভব সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা খুবই দরকার। বনভূমি থেকে কাষ্ঠ সংগ্রহ এবং সমুদ্র থেকে মৎস্য শিকারের সময় লক্ষ রাখা উচিত যাতে অল্প সময়ের মধ্যে বেশি কাঠ কাটা এবং মাছ ধরা না হয়। তা না হলে ভবিষ্যতে উৎপাদন ব্যাহত হবে।

- অপুনর্ভব বা ক্ষয়িষ্ণু সম্পদগুলির বিকল্প ব্যবহার – কয়লা, আকরিক লৌহ, খনিজ তৈল ইত্যাদি অপুনর্ভব বা ক্ষয়িষ্ণু সম্পদের বিকল্প সম্পদগুলিকে ব্যবহার করা উচিত। কয়লার বদলে কাঠকয়লা এবং খনিজ তৈলের বদলে জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করা দরকার। ফলে ওই সব সম্পদের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং সংরক্ষণ করা সহজ হবে।

- সম্পদের কার্যকরী ক্ষমতাকে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার – সম্পদের কার্যকরী ক্ষমতাকে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করা দরকার। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মৃত্তিকার উর্বরা শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে কাজে লাগানোর জন্যে শস্যাবর্তন কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এর ফলে সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং সহজেই তা সংরক্ষণ করা যায়।

- সম্পদ সংরক্ষণের চেতনা সৃষ্টি – সবশেষে বলা যায়, সম্পদ সংরক্ষণের চেতনা সৃষ্টিই হল সম্পদ সংরক্ষণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সেই কারণে সর্বপ্রথম সম্পদ সংরক্ষণের জন্যে সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ইউরোপ এবং আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত দেশগুলি আবর্জনার সঙ্গে প্রচুর ধাতব পদার্থ ফেলে দেয়। ফলে ওইসব ধাতব পদার্থ চিরতরে নষ্ট হয়। সুতরাং, যাতে কোনো রকম ধাতব পদার্থ আবর্জনার সঙ্গে ফেলে না দেওয়া হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। বর্তমানে সম্পদ সংরক্ষণের চেতনা সৃষ্টির ফলে সম্পদের অপব্যবহার বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, সম্পদ সংরক্ষণের জন্যে নানারকম বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ ও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে। যেমন – পেট্রোল খরচ কমানোর জন্যে বর্তমানে অধিক শক্তিশালী ইঞ্জিনবিশিষ্ট গাড়ি তৈরি হয়েছে। এতে কম জ্বালানি খরচ করে অধিক পথ অতিক্রম করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে পেট্রোলের খরচ কমার দরুন তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভারতের সম্পদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

ভারতের সম্পদ –

ভারত সম্পদসমৃদ্ধ দেশ। এদেশের প্রধান প্রধান সম্পদগুলি হল –

- মৃত্তিকা সম্পদ – দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকাংশে মৃত্তিকার গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ বলে এদেশে মৃত্তিকা সম্পদের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। ভারতের পলিমাটি, দোআঁশ মাটি, কালো মাটি ইত্যাদি ভারতের সম্পদ। ভারতের মোট কৃষিযোগ্য জমির 46% পলিমাটি সমৃদ্ধ এবং প্রায় 17% জমি রেগুর মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত রয়েছে।

- কৃষিজ সম্পদ – কৃষিসমৃদ্ধ দেশ ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় 70% প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ভারতের জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক আসে কৃষি থেকে। ভারতে প্রচুর পরিমাণে চা, পাট, ধান, গম, আখ, তৈলবীজ, কার্পাস, কফি, মিলেট প্রভৃতি চাষ করা হয়ে থাকে।

- খনিজ সম্পদ – খনিজ সম্পদে ভারত সমৃদ্ধ। ভারতের অর্থনীতিতে খনিজ সম্পদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সমৃদ্ধি এই খনিজ সম্পদের সঠিক ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। ভারতে যে-সমস্ত খনিজ সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় সেগুলি হল লৌহ-আকরিক, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, ক্রোমাইট ইত্যাদি। এছাড়া অল্প পরিমাণে তামা, সিসা, বক্সাইট, সোনা, খনিজ তেল পাওয়া যায়।

- বনজ সম্পদ – যে-কোনো দেশের ন্যায় ভারতের কাছেও তার বনভূমি প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। ভারতের মোট বনভূমির পরিমাণ 19.39%। বনভূমি থেকে শিল্পের কাঠ, জ্বালানি কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ পাওয়া যায়। এছাড়া বনভূমি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, মৃত্তিকার ক্ষয় নিবারণ করে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। সুতরাং, ভারতের বনভূমি বিভিন্নভাবে দেশের চাহিদা মেটায়।

- জল সম্পদ – ভারত নদীমাতৃক দেশ। এই নদনদী, সমুদ্র, জলাশয় আমাদের নানা অভাব পূরণ করে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, জলসেচ, পানীয় জল সরবরাহ, নৌপরিবহণ, মৎস্য সরবরাহ ইত্যাদি কাজে এই প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব রয়েছে।

- শিল্প সম্পদ – এশিয়া মহাদেশের শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান তৃতীয়। বিশ্বে ভারত পাট শিল্পে প্রথম স্থান, কার্পাস বয়ন শিল্পে দ্বিতীয় স্থান, ইস্পাত উৎপাদনে 13 তম স্থান অধিকার করে। এছাড়া ভারতে রাসায়নিক শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, তথ্য প্রযুক্তি শিল্প, চা শিল্প, চিনি শিল্প, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প, অলংকার শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে।

- শক্তি সম্পদ – ভারতে ব্যবহৃত শক্তি সম্পদ দুপ্রকার। যথা – চিরাচরিত শক্তি ও অচিরাচরিত শক্তি। চিরাচরিত শক্তির উৎসের মধ্যে কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য এবং ভারতে ব্যবহৃত অচিরাচরিত শক্তির মধ্যে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ শক্তি, জোয়ার-ভাটা শক্তি, সমুদ্রতরঙ্গ শক্তি, তাপীয় শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর, শহরের ও শিল্পের আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ থেকে প্রাপ্ত শক্তি প্রভৃতি উল্লেখ্য।

- পশুজ সম্পদ – গোরু ও মোষ অর্থাৎ, গবাদিপশু পালনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং মেষপালনে পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান অধিকার করে থাকে। এ ছাড়া, ভারতে হাঁস, মুরগি, ছাগল, শূকর প্রভৃতি পশুও পালিত হয়। এর ফলে ভারতে প্রচুর পরিমাণে মাংস, চামড়া, ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়।

- মৎস্য সম্পদ – ভারতের তিনদিকে সমুদ্র এবং দেশের অভ্যন্তরভাগে অসংখ্য নদীনালা, জলাশয় থেকে সামুদ্রিক মৎস্য ও স্বাদুজলের মৎস্য আহরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ বা স্বাদুজলের মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান দ্বিতীয় এবং মোট মৎস্য উৎপাদনে ভারত বিশ্বে সপ্তম স্থান অধিকার করে।

- মানব সম্পদ – ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ। 2011 খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা 121 কোটি ছাড়িয়ে গেছে এবং ভারত কর্মক্ষম মানুষ অর্থাৎ, মানব সম্পদে পূর্ণ।

সম্পদের বিনাশ কীভাবে হয়?

অথবা, সম্পদ বিনাশের কারণগুলি লেখো।

নিম্নলিখিত উপায়ে বা কারণে সম্পদের বিনাশ ঘটে থাকে। যথা –

- অতিব্যবহারজনিত বিনাশ (Destruction due to excessive uses) – কোনো জিনিসকে খুব বেশি ব্যবহার করলে তার ক্ষয় হয় এবং অবশেষে তার বিনাশ ঘটে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উর্বর মৃত্তিকাকে সারা বছর ধরে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করলে তার উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। অতিরিক্ত ভূমি কর্ষণের ফলে মৃত্তিকার গঠন এবং বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ে। তখন বায়ুপ্রবাহ ও জলপ্রবাহে মৃত্তিকার উপরিভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এভাবে মৃত্তিকার উপরিভাগের জৈব পদার্থসমৃদ্ধ উর্বর অংশ অপসারিত হলে মৃত্তিকা অনুর্বর হয়ে পড়ে। ওই মৃত্তিকায় কৃষিজ ফসল উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। এভাবে জমি ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকা সম্পদের বিনাশ ঘটে।

- বহুমুখী ব্যবহারজনিত বিনাশ (Destruction due to multipurpose uses) – কোনো সম্পদকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করলে খুব তাড়াতাড়ি বিনাশ ঘটে। এখানে উদাহরণ হিসেবে খনিজ তৈলের উল্লেখ করা যায়। খনিজ তৈল বা পেট্রোলিয়ামকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মানুষ খনিজ তৈলকে জ্বালানি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার, প্লাস্টিক, পলিয়েস্টার, নাইলন ইত্যাদি প্রস্তুতিতে, যানবাহন চলাচল, ঔষধ তৈরির কাঁচামাল ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করে। এর ফলে, বর্তমান পৃথিবীতে খনিজ তৈলের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এর সঞ্চয় সীমিত। সুতরাং, কিছুদিনের মধ্যেই (অবশ্য যদি নতুন কোনো সঞ্চয় আবিষ্কৃত না হয়) খনিজ তৈলের সঞ্চয় পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষিত হবে। এরূপ বহুমুখী ব্যবহারের ফলে সম্পদের স্থায়িত্ব কমে যায় এবং অবশেষে তার বিনাশ ঘটে।

- অনুন্নত অর্থনীতিজনিত বিনাশ (Destruction due to underdeveloped economy) – অনুন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পদের বিনাশ ঘটতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ছোটোনাগপুর মালভূমির অরণ্য সম্পদের কথা বলা যায়। এখানকার দরিদ্র জনগণ জীবিকা অর্জনের তাগিদে এই অঞ্চলের গাছপালা কেটে সম্পদের বিনাশ ঘটাচ্ছে। অপরপক্ষে উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হেমাটাইট ও ম্যাগনেটাইট ব্যবহারের বদলে নিম্নমানের আকরিক ট্যাকোনাইট ব্যবহার করে ইস্পাত তৈরি করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উন্নতমানের লৌহ আকরিকের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাওয়ার দরুন এরা নিম্নমানের লৌহ আকরিক ব্যবহার করছে। এর ফলে, উচ্চমানের লৌহ আকরিকের সাশ্রয় হচ্ছে। এদেশে যদি উন্নতমানের প্রযুক্তিবিদ্যা প্রচলিত না থাকত তাহলে এতদিনে এখানকার উন্নতমানের আকরিক নিঃশেষিত হত। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, অনেক সময় অনুন্নত দেশের সম্পদ নিম্নমানের প্রযুক্তিবিদ্যার জন্যে বিনষ্ট হয়। তবে এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, অফুরন্ত বা মুক্তগতি সম্পদগুলি যেমন – সূর্যকিরণ, বায়ুপ্রবাহ, জলসম্পদ, উর্বর মৃত্তিকা ইত্যাদি এভাবে বিনষ্ট হয় না। বরং এই জাতীয় সম্পদগুলি অব্যবহৃত থাকলেই তা বিনষ্ট হয়।

- প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত বিনাশ (Destruction due to natural calamity) – ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ঘূর্ণবাত, বন্যা, ধস ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে সম্পদের বিনাশ ঘটতে দেখা যায়। সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিবছরই এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে প্রচুর সম্পত্তি ও জীবনহানি ঘটে।

- রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাজনিত বিনাশ (Destruction due to political disturbance) – যুদ্ধবিগ্রহ, বিপ্লব, অরাজকতা ইত্যাদি কারণেও সম্পদের বিনাশ ঘটে থাকে। যে-কোনো রকম প্রশাসনিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হলেও সম্পদের ক্ষয় হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে সম্পদের ব্যাপক বিনাশ ঘটে।

Class 9 Geography All Chapter Notes

আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের সপ্তম অধ্যায় ‘ভারতের সম্পদ (সম্পদের ধারণা শ্রেণীবিভাগ ও সংরক্ষণ)’ এর রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য বা চাকরির পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন