আমাদের এই আর্টিকেলে WBBSE সিলেবাস অনুযায়ী নবম শ্রেণীর ভূগোল প্রথম অধ্যায় “গ্রহরূপে পৃথিবী”-এর সম্পূর্ণ টীকা, MCQ, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর, এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়টি নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা, CTET, State PSCs (পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস), UPSC প্রিলিমস, বা যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, CBSE, WBBSE, এবং অন্যান্য রাজ্য বোর্ডের প্রশ্নপত্রে এই অধ্যায় থেকে নিয়মিত প্রশ্ন আসে।

সূর্য (Sun) – টীকা

পৃথিবী থেকে প্রায় 15 কোটি কিলোমিটার দূরে নিকটতম নক্ষত্র সূর্য অবস্থিত। সমগ্র সৌরজগতের ভরের 99.9 শতাংশ নিয়ে সূর্য গঠিত। সৌরজগতে একমাত্র সূর্যের নিজস্ব জ্যোতি আছে। আয়তনে সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা 13 লক্ষ গুণ বড়ো। সূর্যের আলো উজ্জ্বল ও উত্তাপ প্রচণ্ড। সূর্যের আলোকে গ্রহ ও উপগ্রহগুলি আলোকিত হয় ও উত্তাপ পায়। সৌরজগতের মধ্যমণি হল সূর্য।

- পৃথিবী থেকে দূরত্ব – প্রায় 14.95 কোটি কিমি।

- বহির্ভাগের উষ্ণতা – 5,507°C।

- কেন্দ্রাঞ্চলের উষ্ণতা – 1,50,000,00°C।

- গড় ব্যাস – 13,91,980 কিমি।

- নিজ অক্ষে আবর্তনের সময় – 25 দিন 9 ঘণ্টা 7 মিনিট।

- পরিক্রমণের বেগ – 285 কিমি/সেকেন্ড।

- সৌরবছরের সময়কাল – 224 ×10⁶ আলোকবর্ষ।

- আলোর গতিবেগ – 3,00,000 কিমি প্রতি সেকেন্ড।

- প্রধান উপাদান – হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম।

- প্রধান অংশ – কেন্দ্রমণ্ডল, আলোকমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল, ছটামণ্ডল।

- মোট গ্রহ সংখ্যা – কুলীন গ্রহ 8টি, গুরুত্বপূর্ণ বামন গ্রহ 5টি।

বামন গ্রহ – টীকা

সংজ্ঞা –

2006 সালে ইনটারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন (IAU) প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে –

- যে সকল জ্যোতিষ্ক একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, অথচ তারা উপগ্রহ নয়,

- জ্যোতিষ্কটি পর্যাপ্ত ভরযুক্ত এবং প্রায় গোলাকার, কিন্তু

- জ্যোতিষ্কটি নিজ কক্ষপথের নিকটস্থ অঞ্চল থেকে কোনো মহাজাগতিক বস্তুকে সরিয়ে দিতে অক্ষম, তারাই বামন গ্রহ নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য –

- বামন গ্রহের জন্য ব্যাস অন্তত 400 কিমি হওয়া প্রয়োজন।

- বামন গ্রহের ভর তুলনামূলক ভাবে কম।

- বামন গ্রহরা মাঝে মাঝে কক্ষপথের থেকে বিচ্যুত হতে পারে। এরা অন্য গ্রহের কক্ষপথে ঢুকে পড়তে পারে এবং এই অবস্থা টানা 20 বছর চলতে পারে।

- বামন গ্রহের ভরকেন্দ্র সেই গ্রহের মধ্যে নাও থাকতে পারে।

উদাহরণ – সৌরজগতে আপাতত বামন গ্রহের সংখ্যা 5টি। যথা – ইরিস, সেরেস, প্লুটো, হাউমিয়া এবং ম্যাকম্যাক।

বিভিন্ন বামনগ্রহের পরিচয় দাও?

নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে বামনগ্রহের পরিচয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হলো –

| বিষয় | প্লুটো | সেরেস | ইরিস | হাউমিয়া | ম্যাকম্যাক |

| আবিষ্কার | 1930 সালে বিজ্ঞানী ক্লাইভ টমবাউ প্লুটো আবিষ্কার করেন। | ইটালির জ্যোতির্বিদ গুসেপ্পি পিয়াৎসি 1801 সালের 1 জানুয়ারি এটি আবিষ্কার করেন। | 2005 সালে মাইকেল ব্রাউন এই বামন গ্রহটি আবিষ্কার করেন। | 2004 সালে মাইক ব্রাউন এই বামন গ্রহ আবিষ্কার করেন। | 2005 সালে মাইকেল ব্রাউন আবিষ্কার করেন। |

| নামকরণ | রোমানদের মৃত্যু ও অপরাধ জগতের দেবতা (পাতালের দেবতা) প্লুটোর নামানুসারে এই নামকরণ। | রোমান ফসলের দেবতা সেরেস -এর নামানুসারে এই ক্ষুদ্র বামন গ্রহটির নামকরণ। | গ্রিকদের পুরাণের যোগাযোগ ও সংঘর্ষের দেবীর নামানুসারে এর নামকরণ। | হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পৃথিবী ও উর্বরতার দেবী হাউমিয়ার নামানুসারে এর নামকরণ। | ইস্টার দ্বীপপুঞ্জের রাপানুই মানুষদের পৌরাণিক চরিত্র ম্যাকম্যাকের নামানুসারে এর নামকরণ। |

| দূরত্ব | সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্ব প্রায় 592.41 কোটি কিমি। | সূর্য থেকে এর দূরত্ব 41.39 কোটি কিমি। | সূর্য থেকে দূরত্ব 68 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট (পৃথিবী সূর্যের দূরত্বের 6৪ গুণ বেশি) | সূর্য থেকে দূরত্ব প্রায় 43.13 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট। | সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব প্রায় 677.24 কোটি কিমি। |

| আবর্তনের সময় | একবার পূর্ণ আবর্তনে প্লুটো সময় নেয় 6 দিন 12 ঘণ্টা। | একবার পূর্ণ আবর্তনে সেরেসের সময় লাগে 9 ঘণ্টা 4 মিনিট। | একবার পূর্ণ আবর্তনে সময় লাগে 25.9 ঘণ্টা। | পূর্ণ আবর্তনে সময় লাগে 3.9 ঘণ্টা। | একবার আবর্তন করতে সময় লাগে 7.77 ঘণ্টা। |

| পরিক্রমণের সময় | সূর্যের চারদিকে একবার পরিক্রমণে প্লুটোর সময় লাগে 248 বছর। | সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে সময় লাগে 4 বছর 221 দিন। | সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে লাগে 561.4 বছর। | সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরতে সময় লাগে 284 বছর। | সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করতে সময় লাগে প্রায় 310 বছর। |

| উপগ্রহ | ৫টি উপগ্রহ – স্যারন, স্টিকা, নিবত্র, ক্যারবেরক্স, হাইড্রা। | – | এরিসের একমাত্র উপগ্রহের নাম ডাইসনোশিয়া। | এর দুটি উপগ্রহ ‘হাইয়াকা’ ও ‘নামাকা’। | – |

| ব্যাস | প্লুটো মাত্র 2374 কিমি ব্যাস বিশিষ্ট। | এটি প্রায় 950 কিমি ব্যাস বিশিষ্ট। | এটি বৃহত্তম বামন গ্রহ। এর ব্যাস 2326 কিমি। | এর গড় ব্যাস 718 কিমি। | এর গড় ব্যাস 1420 কিমি। |

| অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | পৃথিবীর তুলনায় প্লুটো 463 গুণ ছোটো। | মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে অবস্থিত সেরেস বামন গ্রহটি সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহাণু। | প্লুটোর সমান আকৃতি হওয়ার জন্য একে প্লুটোর যমজ গ্রহ বলে। | এর গড় উষ্ণতা -241° সেঃ। | এর গড় উষ্ণতা – 243.2° সেঃ। |

অন্তঃস্থ গ্রহ – টীকা

সংজ্ঞা –

সৌর পরিবারের যে গ্রহগুলি সূর্যকেন্দ্রিক কক্ষপথের ভিতরের দিকের 7000 কোটি কিমি দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করছে তাদের অন্তঃস্থ গ্রহ বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- অন্তঃস্থ গ্রহগুলির পারস্পরিক দূরত্ব কম।

- এই গ্রহগুলির আকার বা ক্ষেত্রমান ছোটো।

- সূর্যের নৈকট্য হেতু এই গ্রহগুলির উষ্ণতা বেশি।

- এদের উপগ্রহের সংখ্যা কম। যেমন – বুধ ও শুক্র গ্রহের উপগ্রহ নেই, পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ এবং মঙ্গলের দুটি।

- সৌর পরিবারের একমাত্র অন্তঃস্থ গ্রহ পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে।

উদাহরণ – সৌর পরিবারে অন্তঃস্থ গ্রহের সংখ্যা 4টি। যথা – বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল।

গ্রহ (Planet) – টীকা

সংজ্ঞা –

মহাকাশে এমন কিছু জ্যোতিষ্ক আছে, যাদের নিজস্ব আলো ও উত্তাপ নেই, যারা অন্য কোনো নক্ষত্রের আলোকে আলোকিত হয় এবং নির্দিষ্ট কক্ষপথে নক্ষত্রগুলির চারদিকে পরিক্রমণ করে, তাদের গ্রহ বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- গ্রহের নিজস্ব আলো ও উষ্ণতা নেই।

- গ্রহরা নক্ষত্রদের আলোয় আলোকিত হয়।

- গ্রহরা আকৃতিতে নক্ষত্রদের তুলনায় ছোটো হয়।

উদাহরণ – পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি, বুধ প্রভৃতি।

কুলীন গ্রহ (True Planet) – টীকা

2006 সালে ইনটারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন (IAU) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে –

- যে সকল জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো নেই।

- যাদের একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথ আছে এবং সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে অবিরাম ঘুরছে।

- যা পর্যাপ্ত ভরযুক্ত, যা তার উদ্স্থৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে ও প্রায় গোলাকার আকৃতি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

- যারা নিজেদের কক্ষপথের সন্নিহিত অঞ্চল থেকে অন্য সব মহাজাগতিক বস্তুকে সরিয়ে দিতে পারে, তাদের কুলীন গ্রহ বলে। বর্তমানে সৌরজগতে মোট আটটি কুলীন গ্রহ রয়েছে। এরা আবার দুপ্রকার –

- অন্তঃস্থ গ্রহ – বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল।

- বহিস্থ গ্রহ – বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন।

উপগ্রহ (Satellite) – টীকা

সংজ্ঞা –

মহাকাশে নিজস্ব আলো, উত্তাপহীন যে জ্যোতিষ্কগুলি গ্রহের চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ করছে, তাদের উপগ্রহ বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- উপগ্রহের নিজস্ব আলো ও তাপ নেই।

- উপগ্রহরা নক্ষত্রের আলোকে আলোকিত।

- উপগ্রহ গ্রহের তুলনায় ছোটো হয়।

- উপগ্রহেরা গ্রহের আকর্ষণে আকর্ষিত হয়।

উদাহরণ – পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ। ফোবোস ও ডিমোস হল মঙ্গলের উপগ্রহ।

পৃথিবী (Earth) – টীকা

গ্রহের প্রকার – অন্তঃস্থ গ্রহ, কুলীন গ্রহ।

- আবিষ্কর্তা – কোপারনিকাস পৃথিবীকে গ্রহরূপে চিহ্নিত করেন।

- সূর্য থেকে দূরত্ব – প্রায় 15 কোটি কিমি। এটি সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ।

- নিরক্ষীয় ব্যাস – নিরক্ষীয় ব্যাস প্রায় 12,757 কিমি। মেরুব্যাস প্রায় 12,714 কিমি।

- আবর্তন গতির সময়কাল – 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ড (নাক্ষত্রদিন) প্রায়।

- পরিক্রমণ গতির সময়কাল – 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 46 সেকেন্ড প্রায় (সৌরবছর)।

- তাপমাত্রা – গড়ে 22°C প্রায়।

- বায়ুমণ্ডলীয় উপাদান – মূলত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের প্রাধান্য। এ ছাড়া কার্বন ডাইঅক্সাইড, হিলিয়াম, রেডন, জলীয়বাষ্প, ধূলিকণা, নিষ্ক্রিয় গ্যাস ইত্যাদি।

- উপগ্রহ – একটি (চাঁদ)।

- বিশেষত্ব – একমাত্র এই গ্রহে প্রাণ আছে। এটি নীলগ্রহ নামেও পরিচিত। এ ছাড়াও অন্য নাম ‘ভারী গ্রহ’, ‘সজীব গ্রহ’।

চাঁদ (Moon) – টীকা

উপগ্রহ – চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ।

- পৃথিবী থেকে দূরত্ব – পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব প্রায় 3 লক্ষ 84 হাজার 401 কিমি।

- ক্ষেত্রমান – চাঁদের ব্যাস মাত্র 3 হাজার 476 কিমি অর্থাৎ, এর ক্ষেত্রমান পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের মাত্র একভাগ।

- গতি – পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরতে চাঁদের সময় লাগে প্রায় 27 দিন ৪ ঘণ্টা। নিজের চারদিকে একবার ঘুরতেও চাঁদের প্রায় ওই একই সময় লাগে। তাই আমরা সব সময় চাঁদের একটি পৃষ্ঠই দেখতে পাই।

- উত্তাপ ও আলো – চাঁদের নিজের তাপ ও আলো নেই। সূর্য থেকেই চাঁদ আলো ও উত্তাপ পায়। চাঁদে দিনেরবেলার সর্বোচ্চ উষ্ণতা থাকে প্রায় 125°C এবং রাত্রে সর্বনিম্ন উষ্ণতা -160°C থাকে।

- ভর – চাঁদের ভর 7.35 × 10¹⁹ টন।

- মাধ্যাকর্ষণ শক্তি – চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর 1/6 গুণ।

উল্কা (Meteors) – টীকা

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে, পৃথিবীর প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে প্রচণ্ড গতিতে ভূপৃষ্ঠের দিকে ধাবমান জ্যোতিষ্কদের উল্কা বলে। উল্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 11-72 কিমি বেগে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে নেমে আসে। এই ঘটনাকে উল্কাপাত বা তারাখসা বলে। আকাশে অনেক উল্কা একসঙ্গে ঝরে পড়লে তাকে উল্কাবৃষ্টি বলে। ছোটো আকৃতির উল্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঘর্ষণের জন্য পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলে পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে না। তবে বড়ো আকৃতির উল্কা পৃথিবীপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে গভীর গর্ত তৈরি করে।

ISRO – টীকা

ISRO -র পুরো নাম ‘ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন’। ভারতে মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণার উদ্দেশ্যে এটি স্থাপিত হয়।

- স্থাপন – 1969 সালের 15 আগস্ট।

- সদর দপ্তর – বেঙ্গালুরু।

- পরিচালনার দায়িত্ব – স্পেস কমিশন অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অফ স্পেস।

- অধীনস্থ মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র – ইসরোর অধীনে 18টি মহাকাশ গবেষণা ও রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে বেঙ্গালুরুর ‘ইসরো স্যাটেলাইট সেন্টার’, তিরুবন্তপুরমের ‘বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার’, শ্রীহরিকোটার ‘সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার’, আমেদাবাদে ‘স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে কেরালার থুম্বাতেও রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

- ‘ইসরো’র উল্লেখযোগ্য কাজ – আর্যভট্ট, ভাস্কর, রোহিণী, অ্যাপোলো, চন্দ্রায়ন ইত্যাদি শ্রেণির কৃত্রিম উপগ্রহগুলি মহাকাশে প্রেরণে সমর্থ হয়েছে। টেলিযোগাযোগ, বেতার সম্প্রচার, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে INSAT সিরিজের উপগ্রহগুলিকেও ISRO সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ করতে পেরেছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ (Artificial Satellite) – টীকা

সংজ্ঞা –

মানুষের তৈরি যে যন্ত্রগুলি পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে, তাদের বলা হয় কৃত্রিম উপগ্রহ।

গুরুত্ব –

আবহাওয়ার পূর্বাভাস, সমুদ্র পরিবহণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কতা, মহাকাশ গবেষণায় কৃত্রিম উপগ্রহের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া মোবাইল, ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগের কাজে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ – পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-1, ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট।

আর্যভট্ট – টীকা

নামকরণ – আর্যভট্ট হল ISRO নির্মিত ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞ আর্যভট্টের নামানুসারে উপগ্রহটির নামকরণ করা হয়েছে।

- ওজন – প্রায় 360 কেজি।

- উৎক্ষেপণের সময় ও স্থান – 1975 সালের 19 এপ্রিল পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আর্যভট্টকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশ সংক্রান্ত নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা।

- ধ্বংস – বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে আর্যভট্ট মাত্র 4 দিন পরেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ধ্বংস হয়ে যায়।

- গুরুত্ব – মহাকাশ অভিযানে এটি ছিল ভারতের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

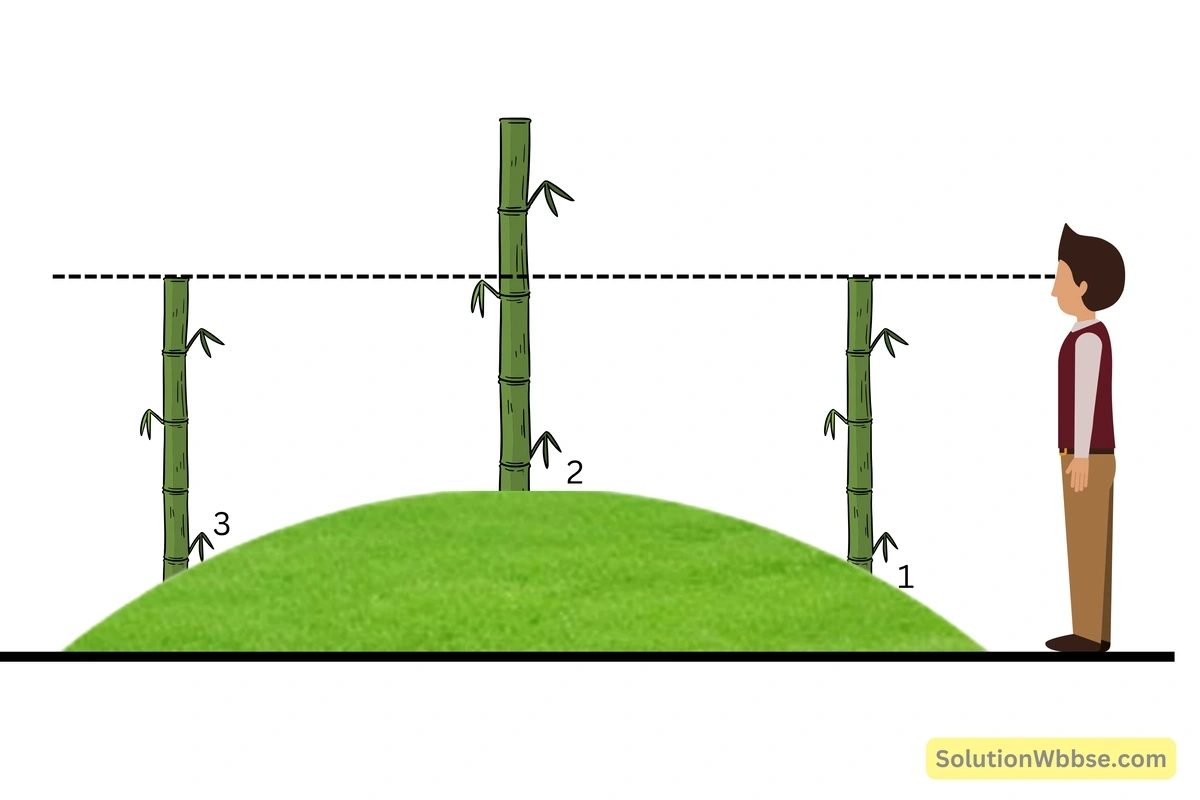

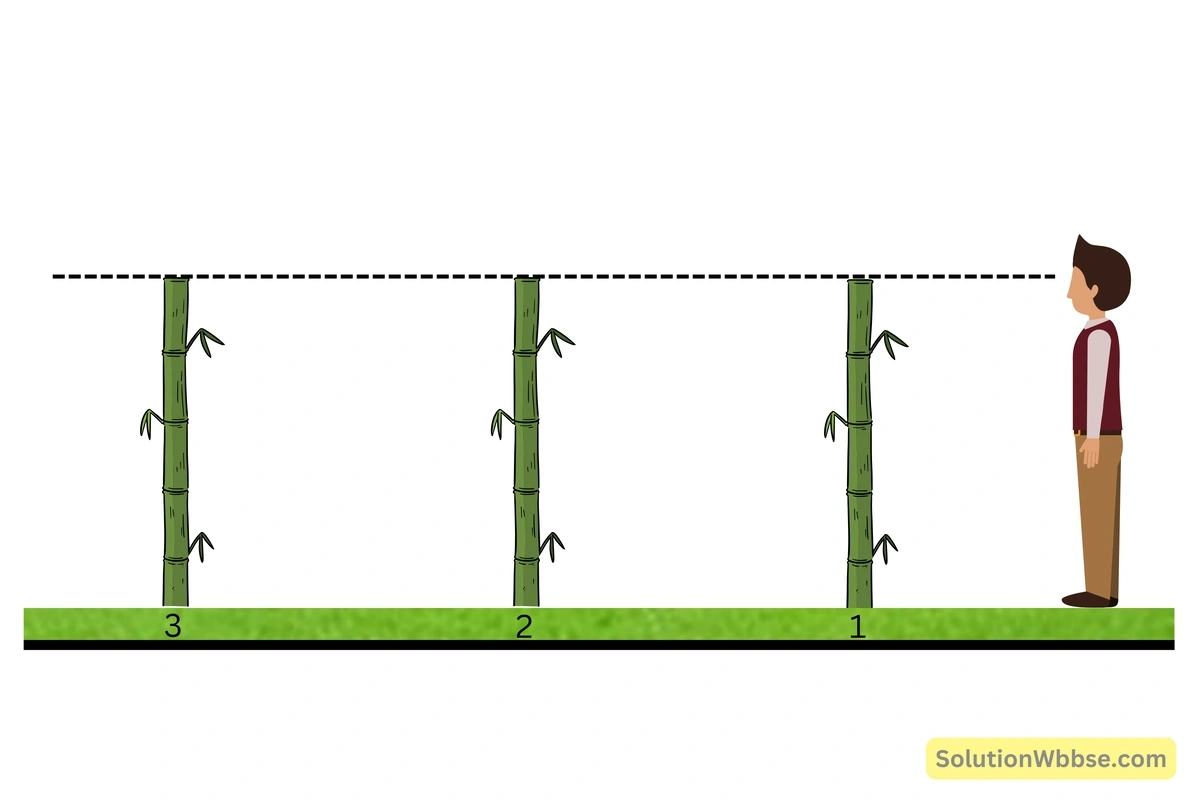

বেডফোর্ড লেভেল পরীক্ষা – টীকা

বেডফোর্ড লেভেল পরীক্ষা – 1870 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বেডফোর্ড খালে এ.আর. ওয়ালেস সমান উচ্চতাবিশিষ্ট তিনটি খুঁটি 1 কিমি অন্তর একই সরলরেখায় রেখে ভেলার সাহায্যে ভাসিয়ে দিয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখেন মাঝের খুঁটির মাথা প্রথম ও তৃতীয় খুঁটির মাথার চেয়ে সামান্য উঁচু হয়ে রয়েছে। পৃথিবী গোলকাকার বলেই এমনটি ঘটে।

যদি পৃথিবী সমতল হত, তবে তিনটি খুঁটি দেখার ক্ষেত্রে এরূপ পার্থক্য হত না, খুঁটির সম্পূর্ণ অংশ দেখা যাবে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ – বর্তমানে ওপরের এইসব পর্যবেক্ষণ আর যুক্তির মাধ্যমে পরোক্ষ প্রমাণ আর দরকার পড়ে না। মহাকাশচারীরা মহাশূন্য থেকে স্বচক্ষে উজ্জ্বল নীল গোলকের মতো পৃথিবী দেখেছেন। কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাকাশযান, এরোপ্লেন থেকে ছবি তুলেও দেখা গেছে, পৃথিবীর আকৃতি গোলকাকার।

Class 9 Geography All Chapter Notes

এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর ভূগোল প্রথম অধ্যায় “গ্রহরূপে পৃথিবী”-এর গুরুত্বপূর্ণ টীকা, MCQ, এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর সহজ ও স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছি। এই অধ্যায়টি শুধু নবম শ্রেণীর CBSE, WBBSE, ICSE পরীক্ষা-ই নয়, CTET, State PSCs (পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস), UPSC প্রিলিমস, বা যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য হাই-স্কোরিং টপিক। কারণ, এই অধ্যায় থেকে অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রতিবছর বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা যায়।

মন্তব্য করুন