আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের সপ্তম অধ্যায় ‘ভারতের সম্পদ (প্রচলিত ও অপ্রচলিত শক্তি সম্পদ)’ এর রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

শক্তি সম্পদের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করো।

শক্তি সম্পদের শ্রেণিবিভাগ – পৃথিবীতে শক্তি উৎপাদনকারী ব্যবহারযোগ্য জৈব বা জড় উপাদানকে শক্তি সম্পদ বলে। এই শক্তি সম্পদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন –

শক্তির উৎস অনুযায়ী –

- জড় বা অজৈব শক্তি সম্পদ – জড় বা অজৈব পদার্থ থেকে যে শক্তি উৎপন্ন করা হয়, তাকে জড় বা অজৈব শক্তি সম্পদ বলে।

উদাহরণ – কয়লা বা খনিজ তেল থেকে প্রাপ্ত তাপবিদ্যুৎ শক্তি। - জৈব শক্তি সম্পদ – সজীব পদার্থ থেকে যে শক্তি উৎপন্ন করা হয়, তাকে জৈব শক্তি বলে।

উদাহরণ – মনুষ্য সৃষ্ট দৈহিক শক্তি।

শক্তির স্থায়িত্ব অনুযায়ী –

- গচ্ছিত বা অপুনর্ভব শক্তি সম্পদ – যে-সমস্ত শক্তি সম্পদের পরিমাণ পৃথিবীতে সীমিত, যেগুলি ক্রমাগত ব্যবহারে এক সময় ফুরিয়ে যায় এবং যার ক্ষয়পূরণ করা প্রায় অসম্ভব, তাদের গচ্ছিত বা অপুনর্ভব শক্তি সম্পদ বলে। উদাহরণ – কয়লা বা খনিজ তেল।

- প্রবহমান বা পুনর্ভব শক্তি সম্পদ – যে-সমস্ত শক্তি সম্পদের পরিমাণ অফুরন্ত এবং ক্রমাগত ব্যবহার করলেও কখনো তা ফুরিয়ে যাবার সম্ভবনা থাকে না, তাদের প্রবহমান বা পুনর্ভব শক্তি সম্পদ বলে। উদাহরণ- জল, বায়ু প্রভৃতি।

শক্তির ব্যবহার অনুযায়ী –

- প্রচলিত শক্তি সম্পদ – পৃথিবীতে যে-সমস্ত শক্তির ব্যবহার প্রায় সকলেরই জানা এবং যেগুলি দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীতে ব্যবহার হয়ে আসছে, তাদের প্রচলিত শক্তি সম্পদ বলে। উদাহরণ – তাপবিদ্যুতের উৎসস্বরূপ কয়লা ও খনিজ তেল।

- অপ্রচলিত শক্তি সম্পদ – পৃথিবীতে যে-সমস্ত শক্তি সম্পদের অস্তিত্ব থাকলেও সেভাবে ব্যবহৃত হয়নি, কিন্তু ভবিষ্যতে যার ব্যবহার সর্বাধিক বৃদ্ধি পাবে, তাদের অপ্রচলিত শক্তি সম্পদ বলে। উদাহরণ – সৌরশক্তি, ভূ-তাপশক্তি, বায়ুশক্তি প্রভৃতি।

অপ্রচলিত শক্তির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করো।

অপ্রচলিত বা অচিরাচরিত শস্ত্রির উৎস – শক্তি উৎপাদনের যেসব উৎসগুলি বহুকাল ধরে প্রচলিত নয় এবং বর্তমানে অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তবে ভবিষ্যতে বহুল পরিমাণে ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে, তাদের অপ্রচলিত বা অচিরাচরিত শক্তির উৎস বলে।

উদাহরণ – সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, ভূতাপ শক্তি, জোয়ার-ভাটা শক্তি, জৈবগ্যাস শক্তি প্রভৃতি।

অপ্রচলিত শক্তির সুবিধাসমূহ –

- অফুরন্ত উৎস – পৃথিবীতে অপ্রচলিত শক্তি সম্পদগুলি (জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি) অবাধ হওয়ায় এগুলি ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

- স্বল্প ব্যয় – অপ্রচলিত শক্তি সম্পদগুলি যেমন ক্রয় করতে হয় না তেমন এর উৎপাদন ব্যয়ও যথেষ্ট কম।

- পরিবেশমিত্রতা – পৃথিবীর অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না, কারণ এগুলি পরিবেশবান্ধব।

- সর্বত্র প্রাপ্ত – অপ্রচলিত শক্তিগুলির উৎস পৃথিবীর প্রায় সমস্ত স্থানেই পাওয়া যায়।

- ঝুঁকিহীন – অপ্রচলিত শক্তি সম্পদ উৎপাদনে ঝুঁকির সম্ভাবনা অনেক কম।

- ভবিষ্যতের বিকল্প শক্তি – পৃথিবীতে প্রচলিত শক্তি সম্পদের প্রায় সবটাই একসময় শেষ হয়ে যাবে, তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট এটি হল একমাত্র বিকল্প শক্তি।

অপ্রচলিত শক্তির অসুবিধাসমূহ –

- অত্যধিক প্রাথমিক ব্যয় – অপ্রচলিত শক্তির উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ব্যয় যথেষ্ট বেশি।

- উন্নত প্রযুক্তির অভাব – অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনের জন্য যে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজন সমস্ত দেশে তা পাওয়া যায় না।

- স্থানান্তরযোগ্য নয় – অপ্রচলিত শক্তিগুলি পৃথিবীর সর্বত্র সমান মাত্রায় পাওয়া যায় না, কিন্তু একে স্থানান্তর করা যায় না।

- স্বল্প উৎপাদনক্ষমতা – অপ্রচলিত শক্তি সম্পদের উৎপাদন ক্ষমতা প্রচলিত শক্তির তুলনায় অনেক কম।

প্রচলিত শক্তির সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করো।

প্রচলিত বা চিরাচরিত শক্তির উৎস – শক্তি উৎপাদনের যেসব উৎসগুলি মানুষ বহুকাল ধরে ব্যবহার করে আসছে এবং বর্তমানেও যেগুলির ব্যবহার খুব বেশি, সেগুলিকে প্রচলিত বা চিরাচরিত শক্তির উৎস বলে।

উদাহরণ – কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, খরস্রোতা নদী, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি।

প্রচলিত শক্তির সুবিধাসমূহ –

- সর্বাধিক জনপ্রিয়তা – পৃথিবীতে প্রচলিত শক্তিগুলি (তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ) যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে, তাই এই শক্তি সকলের কাছে খুবই জনপ্রিয়।

- স্বল্প প্রাথমিক উৎপাদন ব্যয় – প্রচলিত শক্তি উৎপাদন করার জন্য প্রাথমিক ব্যয় অনেক কম।

- স্থানান্তরযোগ্য – প্রচলিত শক্তি সম্পদ সংগ্রহ করে পৃথিবীর যে-কোনো স্থানেই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা যায়।

- অধিক উৎপাদন ক্ষমতা – বেশিরভাগ অপ্রচলিত শক্তির তুলনায় প্রচলিত শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি।

প্রচলিত শক্তির অসুবিধাসমূহ –

- অধিক উৎপাদন ব্যয় – বেশিরভাগ প্রচলিত শক্তিসম্পদ উৎপাদনে অনেক অর্থ ব্যয় হয়।

- অধিক ব্যবহারযোগ্য মাশুল – প্রচলিত শক্তি ব্যবহারের মাশুল অন্যান্য অপ্রচলিত শক্তির চেয়ে অনেক বেশি।

- অসম বণ্টন – পৃথিবীতে প্রচলিত শক্তি সম্পদের (কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি) ভৌগোলিক বণ্টন দেশভিত্তিক বিভিন্ন রকমের হয়।

- দূষণের সম্ভাবনা – দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত শক্তি উৎপাদন করলে ব্যাপক পরিবেশ দূষণ ঘটে।

- হ্রাস প্রাপ্তি – কয়লা, খনিজ তেল, স্বাভাবিক গ্যাস প্রভৃতি প্রচলিত শক্তির সঞ্চয় যেহেতু সীমিত, তাই ক্রমাগত ব্যবহারের মাধ্যমে এক সময় ফুরিয়ে যাবে।

ভারতের তাপশক্তি বা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির বণ্টন বর্ণনা করো।

কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে তাপবিদ্যুৎ বলে। বর্তমানে (2013) ভারতে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় 67% তাপবিদ্যুৎ। এর মধ্যে 58.75% কয়লাভিত্তিক এবং 0.52% খনিজ তেল ও 8.9% প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক। নীচে ছকের মাধ্যমে ভারতের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির বণ্টন বর্ণনা করা হল –

ভারতের কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র –

| অঞ্চল | রাজ্য | তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র |

| পূর্ব ভারত | পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়খণ্ড বিহার ওড়িশা | দুর্গাপুর, ফারাক্কা, সাঁওতালডিহি, ব্যান্ডেল, কোলাঘাট, বজবজ, টিটাগড়, বক্রেশ্বর, কাশীপুর প্রভৃতি। বোকারো, পত্রাতু, চন্দ্রপুরা, মাইথন প্রভৃতি। বোকারো, পত্রাতু, চন্দ্রপুরা, মাইথন প্রভৃতি। তালচের, ইব উপত্যকা, রাউরকেল্লা প্রভৃতি। |

| মধ্য ও পশ্চিম ভারত | ছত্তিশগড় মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র গুজরাট রাজস্থান | কোরবা, বিশরামপুর প্রভৃতি। সাতপুরা, বিন্ধ্যাচল, বোধঘাট প্রভৃতি। নাসিকা, চোলা, ভুসোয়াল, দীপনগর প্রভৃতি। কান্দালা, সবরমতী, গান্ধিনগর, কচ্ছ, আমেদাবাদ প্রভৃতি। কোটা, পালনা, মাধপুর প্রভৃতি। |

| উত্তর ভারত | উত্তরপ্রদেশ জম্মু ও কাশ্মীর পাঞ্জাব হরিয়ানা দিল্লি | কানপুর, রিহান্দ, গোরক্ষপুর, আজমগড়, মুরাদাবাদ, পানকি, ওবরা, হরদুয়ারগঞ্জ প্রভৃতি। কালাকোট। রূপনগর, ভাতিন্দা, রোপার প্রভৃতি। পানিপথ, যমুনানগর প্রভৃতি। ইন্দ্রপ্রস্থ, রাজঘাট, বদরপুর প্রভৃতি। |

| দক্ষিণ ভারত | অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ু কর্ণাটক | বিজয়ওয়াড়া, নেল্লোর, রামাগুন্ডাম প্রভৃতি। নেভেলি, তুতিকোরিন, এন্নোর, মেতুর প্রভৃতি। রায়চুর, বেঙ্গালুরু প্রভৃতি। |

ভারতের খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র –

| কেন্দ্রের প্রকৃতি | রাজ্য | তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র |

| খনিজ তেল ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ | অসম বিহার পশ্চিমবঙ্গ গুজরাট মহারাষ্ট্র | ডিগবয়, নাহারকাটিয়া। বারাউনি। হলদিয়া, শিলিগুড়ি। ধুবরান। ট্রম্বে। |

| প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র | অসম গুজরাট রাজস্থান উত্তরপ্রদেশ কেরল হরিয়ানা | কাঁঠালগুড়ি। গান্ধার, কাওয়স। অন্তা। আউরিয়া, দাদরি। কায়ামকুলম। ফরিদাবাদ। |

পূর্ব ভারতে অধিকাংশ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে ওঠার কারণগুলি লেখো।

ভারতের অধিকাংশ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পূর্বের চারটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় গড়ে উঠেছে। এর কারণগুলি হল –

- পর্যাপ্ত কাঁচামাল – তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল হল কয়লা। পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিটুমিনাস জাতীয় কয়লা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রয়েছে। যেমন – ঝাড়খণ্ডের ঝরিয়া, বোকারো, গিরিডি, করণপুরা; ওড়িশার তালচের, রামপুর; পশ্চিমবঙ্গের রানিগঞ্জ, আসানসোল, পাণ্ডবেশ্বর, নিতুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল কয়লা সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

- বিকল্প শক্তি সম্পদের অভাব – পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় না। আবার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী খরস্রোতা নদীও এখানে কম। তাই কয়লাকে ভিত্তি করেই পূর্ব ভারতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বিকাশলাভ করেছে।

- বিদ্যুতের ব্যাপক চাহিদা – পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি অত্যন্ত জনবহুল হওয়ায় যেমন এখানে বিদ্যুতের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, তেমনি এখানকার ছোটো বড়ো শিল্পাঞ্চলগুলিতে (হুগলি, হলদিয়া, আসানসোল, রানিগঞ্জ, দুর্গাপুর, জামসেদপুর, রাঁচি, হাজারিবাগ, সিন্ধি-বোকারো প্রভৃতি শিল্পাঞ্চল) প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। ফলে, পূর্ব ভারতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অধিক বিকাশ লাভ করেছে।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ও বিভিন্ন জাতীয় সড়কপথের সাহায্যে কয়লাখনিগুলি থেকে প্রয়োজনীয় কয়লা সহজেই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে আনার সুবিধা রয়েছে।

- সূলভ ও দক্ষ শ্রমিক – পূর্ব ভারতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

- অন্যান্য কারণ – ইংরেজ শাসনকাল থেকেই এই অঞ্চলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা 70 ভাগই হল তাপবিদ্যুৎ। ফলে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বিকাশে নানারূপ সহায়তা করে।

ভারতের তাপবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ও বণ্টন (2012-13) –

কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্র –

| উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী স্থান | রাজ্য | উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট) |

| প্রথম | মহারাষ্ট্র | 21,739 |

| দ্বিতীয় | গুজরাট | 15,738 |

| তৃতীয় | উত্তরপ্রদেশ | 10,683 |

| চতুর্থ | ছত্তিশগড় | 9,483 |

| পঞ্চম | মধ্যপ্রদেশ | 9,163 |

| অন্যান্য রাজ্যসমূহ ভারত (মোট) | 78,599 1,45,405 |

ডিজেলভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্র –

| উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী স্থান | রাজ্য | উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট) |

| প্রথম | তামিলনাড়ু | 412 |

| দ্বিতীয় | কেরালা | 256 |

| তৃতীয় | কর্ণাটক | 234 |

| চতুর্থ | আন্দামান ও নিকোবর | 60 |

| পঞ্চম | মিজোরাম | 52 |

| অন্যান্য রাজ্যসমূহ ভারত (মোট) | 186 1,200 |

প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্র –

| উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী স্থান | রাজ্য | উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট) |

| প্রথম | গুজরাট | 6,130 |

| দ্বিতীয় | মহারাষ্ট্র | 3,476 |

| তৃতীয় | অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশ | 3,370 |

| চতুর্থ | দিল্লি | 2,366 |

| পঞ্চম | তামিলনাড়ু | 1,026 |

| অন্যান্য রাজ্যসমূহ ভারত (মোট) | 5,414 21,782 |

ভারতের জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা দাও।

বেগবতী জলস্রোতের সাহায্যে টারবাইনের চাকা ঘুরিয়ে ডায়ানামোর সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, তাকে জলবিদ্যুৎ বলে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে যেসব ভৌগোলিক পরিবেশ অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রয়োজন হয় সেগুলি হল

অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ –

- বন্ধুর ভূপ্রকৃতি – বন্ধুর ভূপ্রকৃতির ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদী অত্যন্ত খরস্রোতা বা বেগবতী হওয়ায় সহজেই টারবাইনের চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা হয়। যেমন – দক্ষিণ ভারতের ও হিমালয়ের নদীগুলি অত্যন্ত খরস্রোতা।

- বরফগলা জলের সরবরাহ – বরফগলা জলে পুষ্ট নদীগুলিতে সারাবছর জল থাকায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা হয়। যেমন – হিমালয় পর্বতের নদীসমূহ।

- নিয়মিত ও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত – নদী অববাহিকায় নিয়মিত ও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হলে নদীতে সারাবছর জল থাকে, যার ফলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা হয়।

- কঠিন ভূত্বক – কঠিন ভূত্বকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদীতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ করা সহজ হয়। যেমন – দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহ।

- সুস্থির ভূতাত্ত্বিক গঠন – ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। তাই সুস্থির ভূতাত্ত্বিক গঠনযুক্ত অঞ্চলই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল। যেমন – উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে একারণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বেশি হয়।

- পলি ও বরফমুক্ত জল – নদীর জলে অধিক পলি বা বরফ কণা থাকলে তা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দেয়। তাই পলিমুক্ত স্বচ্ছ জল জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক। যেমন – দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির জল পলিমুক্ত।

- বনভূমির অবস্থান – নদী অববাহিকায় অধিক বনভূমি থাকলে তা বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে। ফলে, নদীতে পলিবালির পরিমাণ কম থাকে ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সুবিধা হয়।

- নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু – অত্যধিক শীতল অঞ্চলে জল জমে বরফে পরিণত হলে এবং অত্যধিক উষ্ণতার কারণে বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশি হয়ে জলের পরিমাণ কমলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাই নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে আদর্শ।

অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ –

- উন্নত প্রযুক্তি – জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন উন্নত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। বাঁধনির্মাণ, বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য উচ্চ কারিগরি জ্ঞানের দরকার।

- মূলধন – জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনের প্রাথমিক অবস্থায় যন্ত্রপাতি কিনতে, স্থাপন করতে, বাঁধনির্মাণে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

- অন্যান্য শক্তির অভাব – কয়লা, খনিজ তেলের মতো চিরাচরিত শক্তি সম্পদের অভাব জলবিদ্যুতের বিকাশে সহায়তা করে। যেমন – দক্ষিণ ভারতে জলবিদ্যুতের বিকাশ।

- চাহিদা – এই বিদ্যুৎশক্তি বেশি দূর পরিবহণ করা যায় না এবং সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব হয় না। তাই, স্থানীয়ভাবে জলবিদ্যুৎ -এর ব্যাপক চাহিদা থাকলে তবেই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা লাভজনক।

- বহুমুখী নদী পরিকল্পনা – বন্যানিয়ন্ত্রণ, জলসেচ, মৎস্য চাষ প্রভৃতি বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনে নদী পরিকল্পনা গৃহীত হলে তাতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক পরিবেশ গড়ে ওঠে।

- অন্যান্য – এছাড়া যন্ত্রপাতি আনয়ন ও শ্রমিকের যাতায়াতের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন। প্রচুর দক্ষ কারিগর বা শ্রমিক প্রয়োজন এবং সরকারি সাহায্য ও সুব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের কোথায় টারবাইনের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত অযোধ্যা পাহাড়ের নদীর বক্ষে সরাসরি টারবাইন বসিয়ে প্রায় 900 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। 1892 সালে আমেরিকার ইডাহোতে সর্বপ্রথম ভূ-তাপশক্তি ব্যবহার করা হয়।

ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির বণ্টন লেখো।

1898 সালে দার্জিলিং -এর সিদ্রাপং -এ ভারতের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। এরপর, 1902 সালে কর্ণটিকে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে। বর্তমানে ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় 26% হল জলবিদ্যুৎ। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারত বিশ্বে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। ভারতের উল্লেখযোগ্য জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি হল –

| অঞ্চল | রাজ্য | জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র |

| দক্ষিণ ভারত | অন্ধ্রপ্রদেশ কর্ণাটক তামিলনাড়ু কেরল | শ্রীশৈলম্ (কৃষ্ণা), নিজাম সাগর (মঞ্জিরা), সিলেরু (সিলেরু)। সরাবতি (সরাবতি), শিবসমুদ্রম (কাবেরী) প্রভৃতি। পাইকারা (পাইকারা), মেত্তুর (কাবেরী), কুন্দা (কুন্দা)। ইডুক্কি (পেরিয়ার), শরবী গিরি (পম্বা ও কাক্কি)। |

| পূর্ব ভারত | ওড়িশা পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়খণ্ড বিহার | হীরাকুঁদ (মহানদী), বালিমেলা (সিলেরু)। ম্যাসাঞ্জোর (ময়ূরাক্ষী), জলঢাকা (জলঢাকা) প্রভৃতি। পাঞ্চেত (দামোদর), মাইথন (বরাকর) প্রভৃতি। কোশী (কোশী)। |

| উত্তর ভারত | জম্মু ও কাশ্মীর হিমাচল প্রদেশ পাঞ্জাব উত্তরপ্রদেশ উত্তরাখণ্ড | নিম্ন ঝিলাম (বিতস্তা নদী), সালাল (চন্দ্রভাগা) প্রভৃতি। পঙ্ (বিপাশা), দেহার (শতদ্রু), সিউল (ইরাবতী) প্রভৃতি। ভাকরা ও নাঙ্গাল (শতদ্রু)। রিহান্দ (রিহান্দ নদী), গঙ্গাখাল (গঙ্গা) প্রভৃতি। তেহরি (ভাগীরথী, ভারতের বৃহত্তম), যমুনা II ও IV (যমুনা) প্রভৃতি। |

| পশ্চিম ভারত | মহারাষ্ট্র গুজরাট মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান | ভীরা (নিলামূলা), ভিবপুরী (অন্ধ নদী), খোপালি, কয়না (কয়না)। উকাই (তাপী), কাদনা (মাহী)। গান্ধী সাগর (চম্বল)। রাণা প্রতাপ সাগর, জহর সাগর (চম্বল)। |

| উত্তর-পূর্ব ভারত | মেঘালয় ত্রিপুরা অসম মণিপুর | খানদোঙ, উমক্র, কর্দমকুলাই (কোপিলি)। গোমতী (গোমতী)। কোপিলি (উমং)। লোকটাক (মণিপুর নদী) প্রভৃতি। |

ভারতের জলবিদ্যুৎ শস্ত্রির উৎপাদন ও বণ্টন – 2014 –

| উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী স্থান | রাজ্য | উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট) |

| প্রথম | অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশ | 3,735 |

| দ্বিতীয় | কর্ণাটক | 3,600 |

| তৃতীয় | মহারাষ্ট্র | 3,332 |

| চতুর্থ | মধ্যপ্রদেশ | 3,224 |

| পঞ্চম | হিমাচল প্রদেশ | 3,099 |

| অন্যান্য রাজ্যসমূহ ভারত (মোট) | 23,541 40,531 |

ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অসুবিধাগুলি লেখো।

অথবা, ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সমস্যাগুলি লেখো।

ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সমস্যাগুলি হল –

- উৎসের নিকট বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন – জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি খরস্রোতা নদী বা জলপ্রপাতের নিকটই গড়ে তুলতে হয়। ফলে শিল্পকেন্দ্র, শহর, নগর প্রভৃতি স্থানে বিদ্যুৎ পরিবহণ করা যেমন অসুবিধাজনক, তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ।

- উৎপাদনে বিরতি – দক্ষিণ ভারতের বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদীগুলিতে শুষ্ক ঋতুতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা অসুবিধাজনক।

- অধিক প্রাথমিক ব্যয় – বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন অত্যন্ত ব্যয়বহুল, ফলে আমাদের দেশে পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সময়ে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ শেষ হয় না।

- সঞ্চয়ে অসুবিধা – জলবিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখা যায় না। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন লাভদায়ক হয় না।

- পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট – জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, বাঁধ নির্মাণ, জলাশয় তৈরি প্রভৃতির জন্য বৃক্ষচ্ছেদন, মৃত্তিকাক্ষয়, বসতি উচ্ছেদ ব্যাপকভাবে ঘটে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

- যন্ত্রপাতি নষ্ট – ভারতে বিশেষত উত্তর ভারতে মৃত্তিকা ক্ষয় বেশি হওয়ায় নদীর জলে প্রচুর পলি থাকে, যা টারবাইন ও ডায়ানামোর যন্ত্রপাতি তাড়াতাড়ি নষ্ট করে দেয়।

- প্রাকৃতিক বিপর্যয় – ভূমিকম্প, ধস, তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় উত্তর ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকে ব্যাহত করে।

দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল হওয়ার কারণ বর্ণনা করো।

দক্ষিণ ভারতে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ম্যাপনের সুবিধা –

- বন্ধুর ভূমিরূপ – দক্ষিণ ভারতের ভূমিরূপ যথেষ্ট বন্ধুর প্রকৃতির হওয়ায় এখানকার নদীগুলি বেশ খরস্রোতা। তাই এখানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সহজসাধ্য।

- কঠিন শিলান্তর – দক্ষিণ ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলের শিলাস্তর প্রাচীন আগ্নেয়শিলায় গঠিত হওয়ায় অঞ্চলটি যেমন স্থিতিশীল তেমনি স্বল্প ভূমিক্ষয়সম্পন্ন।

- জলাধার নির্মাণের সুবিধা – দক্ষিণ ভারতে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকায় এখানে বিশাল জলাধার নির্মাণ করার সুবিধা রয়েছে। ফলে এই জলাধারে বৃষ্টির জল ধরে রেখে সারা বছরই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

- স্বল্প ভূমিক্ষয় – দাক্ষিণাত্য মালভূমির কঠিন শিলা সহজে ক্ষয় হয় না। ফলে এখানে নদীর জল যেমন পলিমুক্ত তেমনই নদী বাঁধগুলিও সুরক্ষিত থাকে।

- অন্যান্য শক্তি সম্পদের অভাব – দক্ষিণ ভারতে কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি অন্যান্য শক্তি সম্পদের অভাব থাকায় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এখানে অত্যন্ত লাভজনক।

- বিপুল চাহিদা – দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে বিশেষত ইলেকট্রনিক্স শিল্পে এবং আধুনিক নগর ও শহরগুলিতে জলবিদ্যুতের বিপুল চাহিদা রয়েছে।

- মূলধন বিনিয়োগ – স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। ফলে, প্রাথমিক মূলধনের কোনো অভাব ঘটেনি।

কার তত্ত্বাবধানে ভারতে পারমাণবিক শক্তি কমিশন গঠিত হয়?

বিশ্ববিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার তত্ত্বাবধানে ভারতে 1984 সালের 10 আগস্ট প্রথম পারমাণবিক শক্তি কমিশন গঠিত হয়।

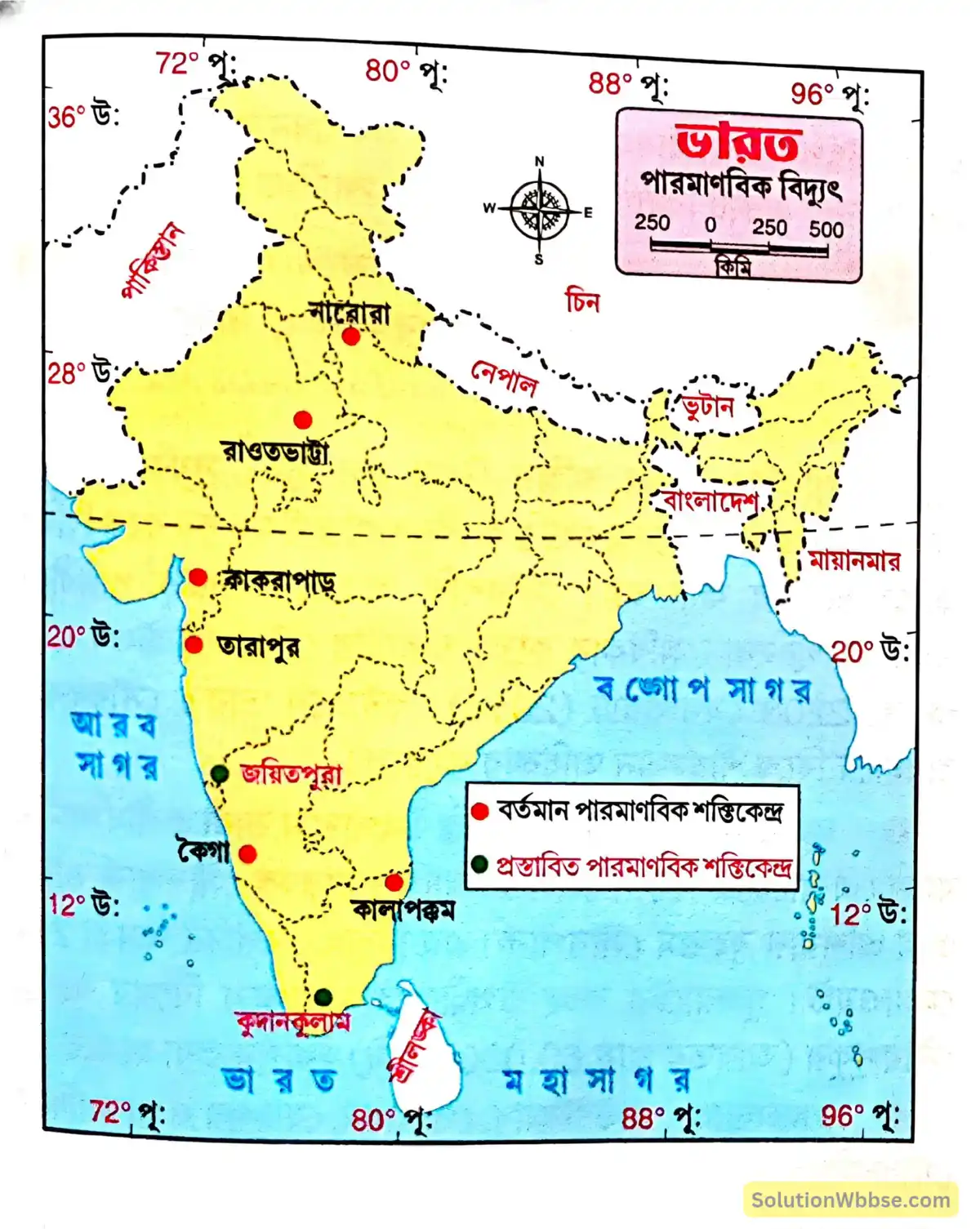

ভারতের পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের বণ্টন বর্ণনা করো।

ভারত পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে এক অগ্রগামী দেশ। 2011-12 সালে ভারতের পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 26,270 মেগাওয়াট, যা ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় 2%। ভারতের পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন কেন্দ্রগুলি হল –

| রাজ্য | কেন্দ্র | একক(unit) | উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট) |

| মহারাষ্ট্র | তারাপুর | (160 × 2), (540 × 2) | 1400 |

| রাজস্থান | রাওয়াতভাট্টা | (100 × 1), (200 × 1), (220 × 4) | 1180 |

| কর্ণাটক | কৈগা | (220 × 4) | 880 |

| গুজরাট | কাকরাপারা | (220 × 2) | 440 |

| তামিলনাড়ু | কালাপক্কম | (220 × 2) | 440 |

| উত্তরপ্রদেশ | নারোরা | (220 × 2) | 440 |

| তামিলনাড়ু | কুদানকুলাম | (1000 × 1) | 1000 |

| মোট | 21 | 5780 |

এছাড়া, মহারাষ্ট্রের জাইতাপুর, হরিয়ানার গোরখপুর প্রভৃতি স্থানে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে।

পারমাণবিক শক্তির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লেখো।

পারমাণবিক শক্তির সুবিধাগুলি হল –

- কম কাঁচামালে অধিক বিদ্যুৎ – কম পরিমাণে তেজস্ক্রিয় কাঁচামাল ব্যবহার করে অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। যেমন, মাত্র এক পাউন্ড ইউরেনিয়াম থেকে 12,000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে প্রায় 6000 টন কয়লার দরকার হয়।

- কম খরচ – এই বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে কাঁচামালের পরিবহণ খরচ কম। শ্রমশক্তির ব্যবহার কম এবং কম কাঁচামালে অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ায় উৎপাদন ব্যয়ও কম। ফলে এই বিদ্যুৎ অত্যন্ত সস্তা।

- অধিক ব্যাবহারিক গুরুত্ব – গৃহস্থালি থেকে শুরু করে সাবমেরিন, কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই শক্তির ব্যাবহারিক গুরুত্ব অনেক বেশি।

- অন্যান্য সুবিধা –

- এই শক্তিকেন্দ্র স্থাপনে জমি কম লাগে।

- ছাইজনিত দূষণ কম হয়।

- জীবাশ্ম জ্বালানির সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়।

পারমাণবিক শক্তির অসুবিধাগুলি হল –

- কাঁচামালের সমস্যা – পারমাণবিক শক্তির কাঁচামালগুলি সর্বত্র পাওয়া যায় না।

- অধিক প্রাথমিক ব্যয় – এই শক্তিকেন্দ্র স্থাপনে ও যন্ত্রপাতি কিনতে প্রাথমিকভাবে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ প্রয়োজন।

- তেজস্ক্রিয় দূষণ – এই শক্তিকেন্দ্র থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য জীবজগতের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। এই বর্জ্য সংরক্ষণও অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

- ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা – পারমাণবিক শক্তি দিয়ে তৈরি পারমাণবিক বোমা মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু ধ্বংস করে দিতে পারে।

ভারতের বেশিরভাগ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি কার দ্বারা পরিচালিত হয়?

ভারতের বেশিরভাগ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি Nuclear Power Corporation of India Limited বা NPCIL দ্বারা পরিচালিত হয়।

যে-কোনো তিনটি অচিরাচরিত শক্তির উৎসগুলি লেখো। তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

যে-সমস্ত শক্তি সম্পদ বর্তমানে তেমন প্রচলিত না হলেও ভবিষ্যতে একসময় বহুল প্রচলিত হবে, তাদের অচিরাচরিত শক্তি সম্পদ বলে। এর উৎসগুলি হল –

সৌরশক্তি – সূর্য হল অফুরন্ত শক্তির উৎস। সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি ঘণ্টায় যে পরিমাণ সৌরশক্তি আসে তা প্রায় 21,000 কোটি টন কয়লার তাপশক্তির সমান। মূলত এই সৌরশক্তিকে সৌর প্যানেল ও সিলিকন সেলের ব্যাটারির মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করা হয়। সৌরকুকার, সোলার ড্রায়ার, সৌর জলাশয় প্রভৃতি হল সৌরশক্তি সংঘবদ্ধ করার কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি।

ব্যবহার/গুরুত্ব –

- সৌরশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তাকে কাজে লাগিয়ে বৈদ্যুতিক আলো প্রজ্বলন, টিভি, পাখা, রেফ্রিজারেটার, পাম্প চালানো হয়।

- ফসলের আর্দ্রতা দূরীকরণে সোলার ড্রায়ার ব্যবহৃত হয়।

- বিভিন্ন স্থানে রান্নার কাজে সৌরকুকার ব্যবহার করা হয়।

- শীতপ্রধান দেশে ঘর গরম রাখা, জল পরিস্রুত করা, যানবাহনের সিগনাল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় সৌরশক্তির ব্যবহার দেখা যায়।

উদাহরণ – অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থানে সৌরশক্তির ব্যবহার দেখা যায়।

বায়ুশক্তি – উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রবল বায়ুপ্রবাহে 30-40 মিটার উঁচু স্তম্ভযুক্ত পাখায় ডায়ানামো ঘুরিয়ে মোটরের মাধ্যমে বায়ুশক্তি উৎপাদন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ভারতে প্রায় 3000 -এরও বেশি বায়ুচালিত পাম্প রয়েছে। প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ুর মুপান্দালে ভারত তথা এশিয়ার বৃহত্তম বায়ুশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র অবস্থিত।

ব্যবহার/গুরুত্ব –

- বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে গ্রাম, শহর ও শিল্পাঞ্চলে বৈদ্যুতিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চালানো হয়।

- কৃষিক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জল আহরণে পাম্প চালানো হয়।

- ধান ও গম ভাঙানো, খড়কাটা, আখ-মাড়াই প্রভৃতি কাজ বায়ুচালিত যন্ত্রের মাধ্যমে করা হয়।

- বায়ুশক্তি উৎপাদনের যন্ত্রাংশ ও প্রযুক্তি বিদেশে বিক্রি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।

উদাহরণ – ভারতে গুজরাট, তামিলনাড়ু, কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে বায়ুকল রয়েছে।

ভূতাপ শক্তি – ভূ-অভ্যন্তরও হল অফুরন্ত তাপশক্তির এক উৎস। ভূগর্ভস্থ তাপের উৎসগুলি হল অগ্ন্যুৎপাত, উষ্ণ প্রস্রবণ প্রভৃতি। মূলত ভূগর্ভের উষ্ণ স্থানগুলিতে পাইপের মাধ্যমে ঠান্ডা জল পাঠিয়ে বাষ্প সৃষ্টি করে তার সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। প্রসঙ্গত, 10 কিমি গভীরতায় এই ভূতাপ শক্তির বাৎসরিক প্রাপ্তি প্রায় 12,000 কিলোওয়াট প্রতি ঘণ্টা।

ব্যবহার/গুরুত্ব –

- ভূতাপ শক্তির দ্বারা ঘর, গৃহস্থালিতে আলো জ্বালানো হয়।

- কলকারখানায় ছোটো ছোটো যন্ত্রপাতি চালানো হয়।

- শীতপ্রধান দেশে ঘর গরম রাখা হয়।

- উন্নত দেশে কৃষিক্ষেত্রে পাম্প চালাতে ভূতাপ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন প্রকার অচিরাচরিত শক্তি উৎসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

আজকের অপ্রচলিত শক্তি উৎস যেগুলি আগামী দিনে মুখ্য শক্তি উৎপাদক ব্যবস্থা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে, সেগুলি হল –

- জৈব গ্যাস শক্তি

- সৌরশক্তি

- বায়ুশক্তি

- জোয়ার-ভাটার শক্তি

- ভূতাপীয় শক্তি

- সমুদ্রতরঙ্গ শক্তি

- পৌরবর্জ্য শক্তি

জৈব গ্যাস শক্তি – শহরাঞ্চলের আবর্জনা, কঠিন বর্জ্য, কচুরিপানা, পশুর মল (গোবর), অবশিষ্ট কৃষিজ বস্তু, আখের ছিবড়ে প্রভৃতি জৈব পদার্থকে বদ্ধ জায়গায় রেখে এবং পচিয়ে যে জৈব জ্বালানি গ্যাস (মিথেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি) উৎপাদন করা হয় তাকে জৈব গ্যাস শক্তি বলে। এই শক্তি সরাসরি জ্বালানির কাজে যেমন ব্যবহার করা যায় তেমনি এর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের গোসাবায়, মোল্লাখালিতে জৈবগ্যাস শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে।

সৌরশক্তি – সূর্য হল অফুরন্ত শক্তির উৎস। সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি ঘণ্টায় যে পরিমাণ সৌরশক্তি আসে তা প্রায় 21,000 কোটি টন কয়লার তাপশক্তির সমান। মূলত এই সৌরশক্তিকে সৌর প্যানেল ও সিলিকন সেলের ব্যাটারির মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করা হয়। সৌরকুকার, সোলার ড্রায়ার, সৌর জলাশয় প্রভৃতি হল সৌরশক্তি সংঘবদ্ধ করার কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি।

বায়ুশক্তি – উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রবল বায়ুপ্রবাহে 30-40 মিটার উঁচু স্তম্ভযুক্ত পাখায় ডায়ানামো ঘুরিয়ে মোটরের মাধ্যমে বায়ুশক্তি উৎপাদন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ভারতে প্রায় 3000 -এরও বেশি বায়ুচালিত পাম্প রয়েছে। প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ুর মুপান্দালে ভারত তথা এশিয়ার বৃহত্তম বায়ুশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র অবস্থিত।

জোয়ার-ভাটা শক্তি – জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল প্রবল বেগে নদীতে ঢোকে এবং ভাটার সময় প্রবল বেগে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। জোয়ার-ভাটার এই প্রবল জলস্রোতে টারবাইন ঘুরিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, তাকে জোয়ার-ভাটা শক্তি বলে। ভারতের কাম্বে উপসাগর, কচ্ছ উপসাগর, সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চলে এই শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

ভূতাপ শক্তি – ভূ-অভ্যন্তরও হল অফুরন্ত তাপশক্তির এক উৎস। ভূগর্ভস্থ তাপের উৎসগুলি হল অগ্ন্যুৎপাত, উষ্ণ প্রস্রবণ প্রভৃতি। মূলত ভূগর্ভের উষ্ণ স্থানগুলিতে পাইপের মাধ্যমে ঠান্ডা জল পাঠিয়ে বাষ্প সৃষ্টি করে তার সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। প্রসঙ্গত, 10 কিমি গভীরতায় এই ভূতাপ শক্তির বাৎসরিক প্রাপ্তি প্রায় 12,000 কিলোওয়াট প্রতি ঘণ্টা।

সমুদ্রতরঙ্গ শক্তি – সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গকে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, তাকে সমুদ্র তরঙ্গ শক্তি বলে। ভারতের সর্বপ্রথম সমুদ্রতরঙ্গ থেকে শক্তি উৎপাদিত হয় কেরলের ভিজনিগ্রাম নামক স্থানে।

পৌরবর্জ্য শক্তি – শহরের বর্জ্য পদার্থ ও নর্দমার বর্জ্য পদার্থ থেকে উৎপন্ন গ্যাস ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। দিল্লিতে এই ধরনের একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

ভারতের সৌরশক্তির বণ্টন লেখো।

অথবা, ভারতের সৌরশক্তি উৎপাদন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

পৃথিবীর সকল শক্তির উৎস হল সূর্য। সূর্যরশ্মি থেকে সৌরকোশের সাহায্যে তাপশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। সৌরশক্তি আহরণে ভারত পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ভারতের সৌরশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা 2208 মেগাওয়াট (2014)। বর্তমানে ভারত সৌরকুকার ব্যবহারে বিশ্বে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

- গুজরাট – গুজরাট সৌরশক্তি উৎপাদনে ভারতে শীর্ষস্থানীয় রাজ্য। এ রাজ্যের পাটান জেলায় স্থাপিত চারঙ্ক সৌরপার্ক ভারত তথা এশিয়ার বৃহত্তম সৌরপার্ক। এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 214 মেগাওয়াট। গুজরাটের কচ্ছ উপদ্বীপের মাধাপুরে বিশ্বের বৃহত্তম সৌরপুকুর (আয়তন প্রায় 60,000 বর্গমি) স্থাপন করা হয়েছে।

- রাজস্থান – মাউন্ট আবু, পোখরান, যোধপুর ও পালোধিতে সৌরশক্তি কেন্দ্র রয়েছে।

- মহারাষ্ট্র – মহারাষ্ট্র রাজ্যের শিরিডি শহরে দৈনিক 50 হাজার মানুষের খাবার রান্না করার ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথিবীর বৃহত্তম সৌরকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

- মধ্যপ্রদেশ – ভগবানপুর ও কাদোদিয়া উল্লেখযোগ্য সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

- অন্ধ্রপ্রদেশ – অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালায় পৃথিবীর বৃহত্তম বাক্স সৌরকুকার বসানো হয়েছে। এছাড়া কাদিরি, নালগোন্ডা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

- পশ্চিমবঙ্গ – পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপে 250 কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 11টি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া জামুরিয়া উল্লেখযোগ্য।

- তামিলনাড়ু – তুতিকোরিন ও শিবগঙ্গা উল্লেখযোগ্য সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

- অন্যান্য – ভারতের সৌরশক্তি উৎপাদনকারী প্রধান রাজ্যগুলি হল – উত্তরপ্রদেশ (মউ, কল্যাণপুর), ওড়িশা, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর (লাদাখ), আন্দামান ও নিকোবর স্ত্রীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, পুদুচেরি (দুটি বৃহৎ সৌরপুকুর নির্মাণ করা হয়েছে যাদের আয়তন 36,000 বর্গমি.) প্রভৃতি।

ভারতে সৌরশক্তির বণ্টন ও উৎপাদন ক্ষমতা (2014 জানুয়ারি মাস পর্যন্ত) –

| উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী স্থান | রাজ্য | উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট) |

| প্রথম | গুজরাট | 860.40 মেগাওয়াট |

| দ্বিতীয় | রাজস্থান | 666.75 মেগাওয়াট |

| তৃতীয় | মহারাষ্ট্র | 237.25 মেগাওয়াট |

| চতুর্থ | মধ্যপ্রদেশ | 195.32 মেগাওয়াট |

| পঞ্চম | অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশ | 92.9 মেগাওয়াট |

| অন্যান্য রাজ্যসমূহ ভারত (মোট) | 155.78 মেগাওয়াট 2208.4 মেগাওয়াট |

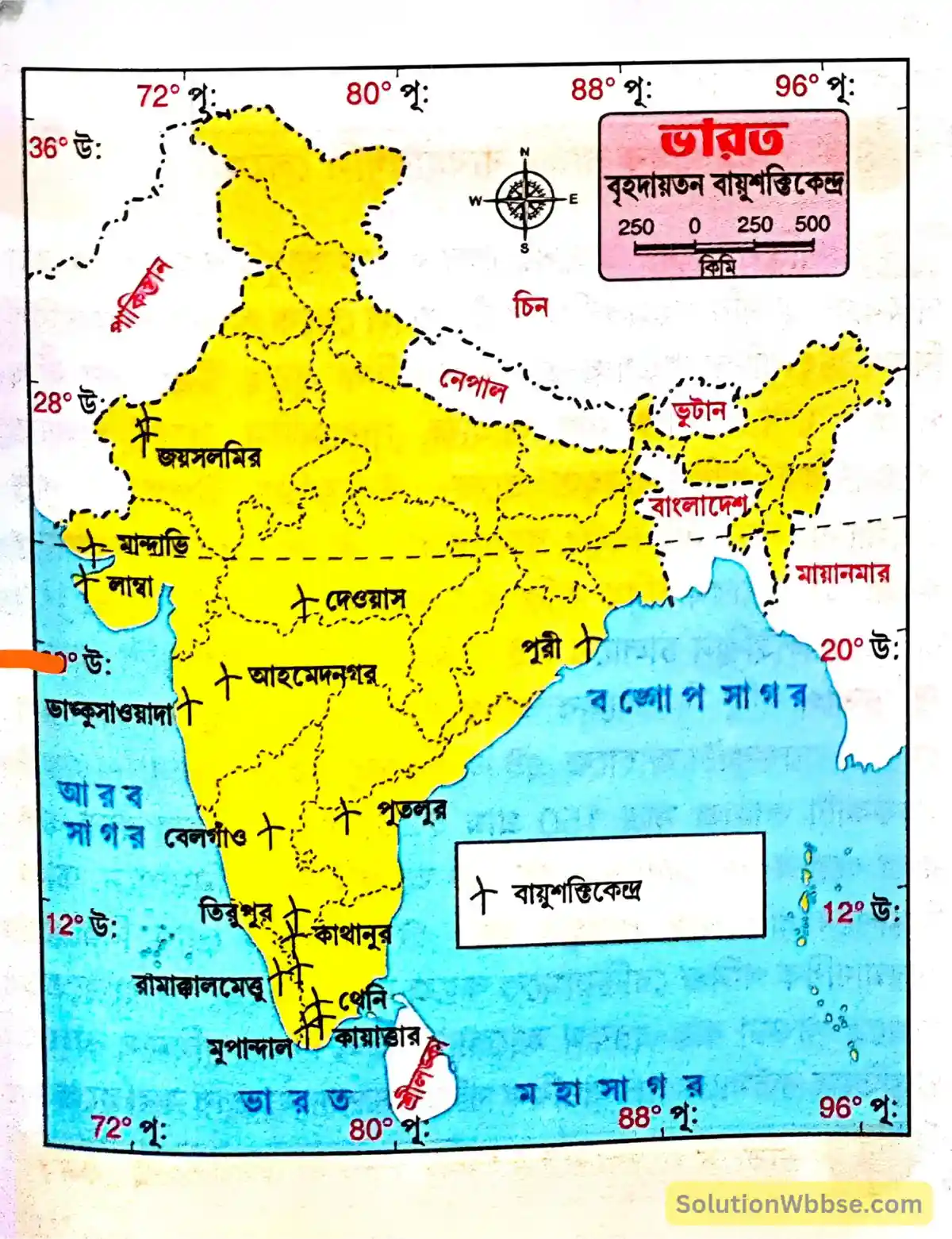

ভারতের বায়ুশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের বণ্টন বর্ণনা করো।

বায়ুশক্তি উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান পঞ্চম। কেরলের কাঞ্জিকোড়ে 1990 সালে প্রথম বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হয়। 2014 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত ভারতে বায়ুশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ছিল 21136.3 মেগাওয়াট। ভারতের প্রধান বায়ুশক্তি কেন্দ্রগুলি হল –

| রাজ্য | বায়ুশক্তি কেন্দ্র | প্রাপ্ত বায়ুশক্তির পরিমাণ (মেগাওয়াট) |

| তামিলনাড়ু | কন্যাকুমারী, কায়াত্তার, মুপান্দাল, চেন্নাই, পেরুঙ্গুড়ি, পুলাভাড়ি, গুজডিমঙ্গলম প্রভৃতি | 7684.31 |

| মহারাষ্ট্র | ভেঙ্কুসাওয়াদা | 4664.08 |

| গুজরাট | লাম্বা | 4227.31 |

| রাজস্থান | দেভগড়, অমর সাগর | 4123.35 |

| কর্ণাটক | যোগমাট্টি | 3082.45 |

| মধ্যপ্রদেশ | জামগুদ্রানি | 2288.60 |

| অন্ধ্রপ্রদেশ | হায়দরাবাদ | 1866.35 |

| তেলেঙ্গানা | পুথলুর | 98.70 |

| কেরালা | রামাক্কালমেতু, কাঞ্জিকোড় | 43.50 |

| পশ্চিমবঙ্গ | ফ্রেজারগঞ্জ, গঙ্গাসাগর, কাকদ্বীপ | 2.10 |

| অন্যান্য রাজ্য | 4.30 | |

| ভারতের মোট উৎপাদন ক্ষমতা | 28,082.95 |

বিশেষ তথ্য – ভারতে 70% -এর বেশি বায়ুশক্তি উৎপন্ন হয় তামিলনাড়ু রাজ্যে। তামিলনাড়ু রাজ্যের মুপান্দাল ভারত তথা এশিয়ার বৃহত্তম এবং পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন অঞ্চল। ভেঙ্কুসাওয়াদা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। লাম্বা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। ভারতের প্রথম বায়ুশক্তি কেন্দ্র কাঞ্জিকোড়।

ভারতের ভূ-তাপ শক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

ভারত ভূ-তাপ শক্তি উৎপাদনের এক সম্ভাবনাময় দেশ। এদেশের 400 -রও বেশি উষ্ণপ্রস্রবণ থেকে ভূতাপীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। 1996 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী রবিশঙ্কর এক সমীক্ষায় বলেন যে, ভারতের সম্ভাব্য তাপশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা 10,000 মেগাওয়াট। ইতিমধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের লাদাখ অঞ্চলের পুগাতে, হিমাচল প্রদেশের কুলুজেলার মনিকরণে এবং ছত্তিশগড়ের তাতাপানিতে ভূতাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ভারতের সম্ভাবনাময় ভূতাপ শক্তিকেন্দ্রগুলি হল – জম্মু-কাশ্মীরের চুমাথাং, পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বর, গুজরাটের কাম্বে, মহারাষ্ট্রের জলগাঁও, উত্তরাখণ্ডের তপোবন, আন্দামান নিকোবরের ব্যারেন দ্বীপ, পূর্ব-হিমালয়ের সিকিম-দার্জিলিং অঞ্চল প্রভৃতি।

ভারতের ভূতাপ শক্তি বণ্টন ও উৎপাদন ক্ষমতা (2013 জানুয়ারি মাস পর্যন্ত) –

| অঞ্চল | উৎপাদক স্থানের নাম | উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট) |

| হিমালয় অঞ্চল | সিন্ধু উপত্যকার পুগা ও ছুমাথাঙ, হিমাচল প্রদেশের (মণিকরণ) বিয়াস, সাতলুজ ও উত্তরাখণ্ডের তপোবন। | 134 |

| কাম্বে | তুয়া | 25 |

| পশ্চিম উপকূল | মুম্বাই, পুটলুব | 22 |

| সোনাটা | শোন, নর্মদা, তাপ্তী অববাহিকা অঞ্চল। এদেরকে এককথায় সোনাটা (SONATA) বলে। এ ছাড়া ছত্তিশগড়ের তাতাপানি। | 18 |

| বক্রেশ্বর | পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বর, বিহারের রাজগির, সুরজকুন্ড, মুঙ্গের, তান্ডলোই। | 2 |

| গোদাবরী | বুগা | 2 |

Class 9 Geography All Chapter Notes

আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের সপ্তম অধ্যায় ‘ভারতের সম্পদ (প্রচলিত ও অপ্রচলিত শক্তি সম্পদ)’ এর রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য বা চাকরির পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন