আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের ষষ্ঠ অধ্যায় ‘দুর্যোগ ও বিপর্যয়’ এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্যোগ (Hazard) কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

দূর্যোগ (Hazard) –

অর্থ- প্রাচীন ফরাসি শব্দ ‘Hasard’ থেকে ‘Hazard’ শব্দটি এসেছে, যার অর্থ ‘দুর্যোগ’। আবার, অনেকে মনে করেন আরবি শব্দ ‘az-zahr’ থেকে ‘Hazard’ শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ ‘Chance’ (অপ্রত্যাশিত বা দৈব ঘটনা) বা ‘Luck’ (অদৃষ্ট) অর্থাৎ, দুর্যোগ হল অদৃষ্ট বা কোনো দৈব ঘটনা।

সংজ্ঞা – প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণে সংঘটিত যে-সকল ঘটনা দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়, জীবন, স্বাস্থ্য ও সম্পত্তিহানি হয় এবং পরিবেশের গুণগত মানের অবনমন ঘটে, তাকে দুর্যোগ বলে।

উদাহরণ – ভূমিকম্প, বন্যা, ভূমিধস প্রভৃতি।

দুর্যোগের বৈশিষ্ট্য –

- উপাদান – দুর্যোগ প্রাকৃতিক ও মানবিক উপাদানের সংযুক্ত ক্রিয়া।

- ব্যাপ্তি – দুর্যোগ সাধারণত ক্ষুদ্র স্কেলে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ, এর ব্যাপকতা কম।

- প্রভাব – মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে একেবারে রুদ্ধ না করলেও সাময়িকভাবে ব্যাহত করে।

- ক্ষয়ক্ষতি এবং পরিবেশের গুণগত মান হ্রাস – ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব ব্যাপক মাত্রায় না হলেও সম্পদের অল্পবিস্তর ক্ষতি হয় এবং পরিবেশের গুণগত মানের অবনমন ঘটে।

- বিপর্যয়ের কারণ – দুর্যোগের পথ ধরেই বিপর্যয় আসে, তাই দুর্যোগ হল বিপর্যয়ের কারণ। দুর্যোগ বিপর্যয়ে পরিণত হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

- নিয়ন্ত্রণ – দুর্যোগ উপযুক্ত আধুনিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বিপর্যয় (Disaster) কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য লেখো।

বিপর্যয় (Disaster) –

অর্থ – ‘Disaster’ শব্দটির উৎপত্তি ফরাসি শব্দ ‘Desastre’ থেকে। যেখানে, ‘Des’ কথার অর্থ ‘Bad’ বা ‘Evil’ (খারাপ বা মন্দ) এবং ‘aster’ কথার অর্থ ‘Star’ (তারা)। সুতরাং, ‘Desastre’ -এর অর্থ ‘অশুভ তারা’ (Evil Star)। প্রাচীনকালে মানুষ বিশ্বাস করত যে, অশুভ তারার প্রকোপেই প্রকৃতিতে বিপর্যয় নেমে আসে।

সংজ্ঞা – প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট তাৎক্ষণিক বা দীর্ঘমেয়াদি এমন কোনো বিপজ্জনক ঘটনা যা মানুষের দুর্গতির কারণ হয় এবং বাইরের সাহায্য ছাড়া যার মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না, তাকেই বিপর্যয় বলা হয়।

উদাহরণ – দুর্যোগের চরম পরিণতি হল বিপর্যয়। ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি দুর্যোগের কারণে যখন ব্যাপক হারে ক্ষয়ক্ষতি ও জীবনহানি ঘটে তখন তা বিপর্যয়ের রূপ নেয়। যেমন – 2004 সালে ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট সুনামি দ্বারা ভারত, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের বিপর্যয়।

বিপর্যয়ের বৈশিষ্ট্য –

- উপাদান – বিপর্যয় প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণের ফল।

- ব্যাপ্তি – বিপর্যয় হতে পারে হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত ও ব্যাপকতর। বিপর্যয় বৃহৎ স্কেলে, অর্থাৎ, ব্যাপক হারে সংঘটিত হয়।

- প্রভাব – মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়।

- ক্ষয়ক্ষতি – প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে।

- বিপন্নতা – বিপর্যয় অধ্যুষিত এলাকায় মানুষ নিজেকে বিপন্ন বোধ করে।

- জীবনযাত্রার অবনতি – এই অবস্থায় সমাজের প্রয়োজনে লাগে আশ্রয়, স্যানিটেশন, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও সামাজিক পরিচর্যা। ফলে বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

- পরিকাঠামোর অবনতি – বিপর্যয়ের ফলে অত্যাবশ্যক পরিকাঠামো, যেমন – স্বাস্থ্য, পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রসংঘ (United Nation) -এর মতে কোন ঘটনাকে বিপর্যয় বলা যাবে?

রাষ্ট্রসংঘ (United Nation) -এর মতে, যদি কোনো কারণে 1 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয় এবং 100 জনের অধিক মানুষের জীবনহানি হয় ও 100 জনের অধিক মানুষ আহত হয়, তখনই তাকে বিপর্যয় বলা যাবে।

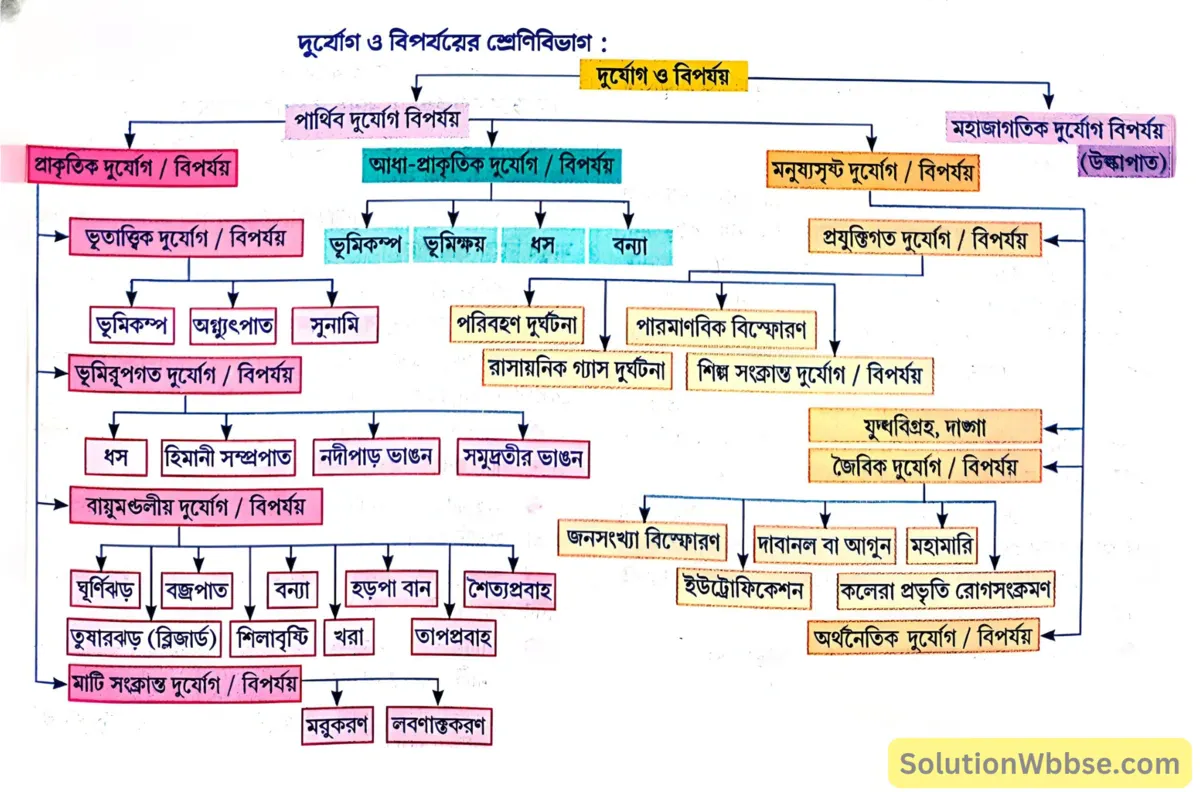

দুর্যোগের শ্রেণিবিভাগ করো।

উৎপত্তির পার্থক্য অনুসারে দুর্যোগকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural Hazard) –

সংজ্ঞা – বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে সৃষ্ট আকস্মিক ঘটনার প্রভাবে যখন পরিবেশ তথা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, সাময়িক ক্ষতি দেখা যায়, তখন তাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural Hazard) বলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের কোনো ভূমিকা থাকে না।

উদাহরণ – ভূমিকম্প, ভূমিধস, অগ্ন্যুৎপাত, ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা ইত্যাদি।

মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ (Man-made Hazard) –

সংজ্ঞা – যে ধরনের দুর্যোগ সৃষ্টিতে প্রকৃতির ভূমিকা নেই, মানুষের অবিবেচক কার্যাবলি, অজ্ঞতা, কুসংস্কারের কারণে সংগঠিত হয়, তাকে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ (Man-made Hazard) বলে।

উদাহরণ – তেজস্ক্রিয় দুর্যোগ (পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ), রাসায়নিক দুর্যোগ (বিষাক্ত গ্যাসের নির্গমন) ইত্যাদি।

আধা-প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Quasi-natural Hazard) –

সংজ্ঞা – কিছু কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের অবিবেচক কার্যাবলির দ্বারা দ্রুত ত্বরান্বিত হয় এবং তার ভয়াবহতাও বৃদ্ধি করে। এই ধরনের দুর্যোগকে আধা-প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Quasi-natural Hazard) বলে।

উদাহরণ – নদী বাঁকের পাড় ভাঙন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এটা আরও দ্রুত সংঘটিত হয় মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কৃষিকাজ, গৃহনির্মাণ, পশুচারণ, বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে।

বন্যা কী? বন্যা সৃষ্টির কারণগুলি আলোচনা করো।

বন্যা – ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের সংজ্ঞানুযায়ী, কোনো স্থানে স্বাভাবিক গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের তুলনায় 125% -এর বেশি বৃষ্টিপাত হলে, তাকে বন্যা বলা হয়। বন্যার অর্থ জল জমা নয়। অতি বর্ষণ বা অন্য কারণে নদীর জলস্তর বিপদসীমা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে জলমগ্ন করলে তাকে বন্যা বলে। বন্যার সুদূরপ্রসারী ফলই হল বিপর্যয়ের কারণ।

বন্যা সৃষ্টির কারণ – বন্যা সৃষ্টির পিছনে একাধিক প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণ রয়েছে। যথা –

প্রাকৃতিক কারণ –

- দীর্ঘস্থায়ী প্রবল বৃষ্টি – অধিক সময় ধরে প্রবল বৃষ্টি হলে নদী, খাল-বিলগুলির ধারণ ক্ষমতার তুলনায় জল অনেক বেড়ে যায়, ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়। উদাহরণ – অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে 1978 সালে দামোদর নদের বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। 2013 সালের Cloud burst বা মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথের বন্যা হয়েছিল।

- হিমবাহের গলন – গ্রীষ্মকালে অধিক উষ্ণতার কারণে হিমবাহ গলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে, হিমবাহ থেকে সৃষ্ট নদীগুলিতে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

- অগভীর নদী উপত্যকা – দীর্ঘ দিন পলি জমে জমে নদী উপত্যকা অগভীর হয়ে পড়লে বর্ষায় নদীর জল স্বাভাবিকভাবেই দুকুল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। যেমন – গঙ্গা নদীতে এ কারণে প্রায়শই বন্যা হয়।

- ঘূর্ণিঝড় – প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হলে উপকূল অঞ্চল প্লাবিত হয়। যেমন – 2009 সালে ‘আয়লা’ ঝড়ের প্রভাবে সুন্দরবন অঞ্চলে বন্যা সৃষ্টি হয়। 2015 সালের শক্তিশালী ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের কারণে তামিলনাড়ুর বন্যা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

- সুনামি – সুনামির জলোচ্ছ্বাসে উপকূলবর্তী অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। যেমন – 2004 সালে তামিলনাড়ু উপকূলের সুনামি-র ফলে সৃষ্ট বন্যা।

- জোয়ার – সাধারণত বর্ষার সময় নদীতে ভরা জোয়ার এলে অনেক সময় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

মনুষ্যসৃষ্ট কারণ –

- বৃক্ষচ্ছেদন – নির্বিচারে গাছকাটার ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় বৃদ্ধি পায়। এই মৃত্তিকা নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়ে নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে, নদীতে জলের পরিমাণ বাড়লে বন্যা সৃষ্টি হয়।

- বাঁধের জল ছাড়া – বর্ষাকালে নদীতে বাঁধের পিছনে জলের পরিমাণ বিপদসীমা অতিক্রম করলে বাঁধের জল ছাড়তে হয়। এর ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়। উদাহরণ – DVC, কংসাবতী, ময়ূরাক্ষী জলাধারের জল মাত্রাতিরিক্ত ছাড়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রায় বন্যা দেখা যায়।

- নদী প্রণালীর পরিবর্তন – জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জলসেচের কারণে নদীপথে বাঁধ এবং জলাধার নির্মাণের ফলে নদীপ্রণালীর যে পরিবর্তন ঘটে তাতে নিম্ন অববাহিকায় বন্যার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

- নগরায়ণ – অতীতকাল থেকে নদীকে কেন্দ্র করেই নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। আধুনিক সভ্যতায় নগরায়ণ ও শিল্পায়ন অধিক ঘটায় নদী অববাহিকার মাটিতে জলের অনুপ্রবেশ হ্রাস পেয়ে পৃষ্ঠপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে বন্যার প্রবণতা অনেক বেড়েছে।

বন্যার ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়গুলি উল্লেখ করো।

অথবা, দুর্যোগ ও বিপর্যয়রূপে বন্যার ভয়াবহতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বন্যার ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় –

- খাদ্যাভাব – বন্যার ফলে মাঠের ফসল (ধান, গম প্রভৃতি) জলে ডুবে নষ্ট হওয়ায় মানুষ ও পশুর খাদ্যের অভাব হয়।

- পশুমৃত্যু – বহু বন্য ও গৃহপালিত জীবজন্তু বন্যার জলে ভেসে যায় ও মারা যায়।

- সম্পত্তিহানি – মানুষের ঘরবাড়ি, সম্পদ বন্যার জলে ভেসে মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

- জীবনহানি – বন্যার জলে ডুবে এবং বন্যা পরবর্তী নানান ধরনের রোগে বহু মানুষের জীবনহানি ঘটে।

- বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা – যোগাযোগ ব্যবস্থা (রাস্তাঘাট, রেলপথ), বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা জলমগ্ন হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

- জলদূষণ – জীবজন্তুর দেহাবশেষ পচে ও নানা বর্জ্য পদার্থ মিশে বন্যার জল চরমভাবে দূষিত হয়।

- মহামারি – ডায়ারিয়া, ভাইরাস সংক্রমণ ও ম্যালেরিয়ার মতো মহামারি দেখা দেয়।

- জলসংকট – বন্যার ফলে নলকূপের জল দূষিত হয় এবং পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়।

- মাটির লবণতা বৃদ্ধি – সমুদ্রের লবণাক্ত জল দ্বারা প্লাবিত অঞ্চলের মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়ে।

- মৎসজীবীদের ক্ষতি – উপকূল এলাকায় মাছ ধরার সরঞ্জাম ও নৌকা হারিয়ে যায়।

ভারতের বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলি লেখো।

| বন্যাপ্রবণ অঞ্চল | বৈশিষ্ট্য |

| হিমালয় থেকে সৃষ্ট নদী অববাহিকাগুলি | গঙ্গা ও তার উপনদীর অববাহিকা, যেমন – ঘর্ঘরা, গণ্ডক (উত্তরপ্রদেশ), কোশী (বিহার), মহানন্দা, ভাগীরথী, অজয়, দামোদর (পশ্চিমবঙ্গ), ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা (অসম)। |

| উত্তর-পশ্চিম ভারত | শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা, রাভী নদী সংলগ্ন পাঞ্জাব, হরিয়ানা রাজ্য। |

| পশ্চিম ভারত | নর্মদা ও তাপ্তী নদীর নিম্ন অববাহিকা। |

| মধ্য ও দক্ষিণ ভারত | প্রবল বর্ষণে মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী ও তার উপনদী সংলগ্ন অঞ্চলে প্রায়ই বন্যা হয়। |

বন্যার শ্রেণিবিভাগ করো।

সৃষ্টির কারণের ওপর ভিত্তি করে বন্যাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

- বৃষ্টিপাত জনিত বন্যা – বর্ষাকালে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে এই প্রকার বন্যা হয়।

- বাঁধ ভাঙা বন্যা – জলাধারের জলের চাপে বাঁধ ভেঙে গিয়ে এই প্রকার বন্যা হয়।

- বরফগলন জনিত বন্যা – উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে উষ্ণতা বৃদ্ধিতে হিমবাহের গলন বৃদ্ধি পেয়ে এই প্রকার বন্যা হয়।

- ঘূর্ণবৃষ্টি জনিত বন্যা – ঘূর্ণবাত জনিত বৃষ্টিপাতের কারণে সমুদ্র উপকূলে এই প্রকার বন্যা হয়।

- জালাচ্ছ্বাস জনিত বন্যা – সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের কারণে সমুদ্র উপকূলে এই প্রকার বন্যা হয়।

খরা কী? খরা সৃষ্টির কারণগুলি লেখো।

খরা (Drought)- ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের সংজ্ঞানুযায়ী কোনো অঞ্চলে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম (75%-এর কম) বৃষ্টি হলে বা বহুদিন ধরে বৃষ্টি না হলে অস্বাভাবিক শুষ্ক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে খরা বলে। যেমন- ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বে 300 km বিস্তৃত অঞ্চল খরাপ্রবণ।

খরা সৃষ্টির কারণ – খরা সৃষ্টির পিছনে একাধিক প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণ রয়েছে।

প্রাকৃতিক কারণ –

- বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা – সঠিক সময়ে বর্ষা না এলে, বর্ষাকালে অনেকদিন ধরে বৃষ্টি না হলে, সঠিক সময়ের আগে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

- অতিরিক্ত বাষ্পীভবন – বৃষ্টিপাতের চেয়ে বাষ্পীভবনের পরিমাণ বেশি হলে খরা সৃষ্টি হয়।

- বিশ্ব উষ্ণায়ন- বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে আবহাওয়া ক্রমশ উষ্ণ ও শুষ্ক হয়ে উঠছে। খরা সৃষ্টির প্রবণতা বাড়ছে।

- এল-নিনোর প্রভাব – উষ্ণ এল-নিনো সমুদ্রস্রোত স্থানীয় ও আঞ্চলিক স্তরের আবহাওয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যেসব বছরগুলিতে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব প্রান্তে এল-নিনোর আবির্ভাব হয় সে বছর ভারতে মৌসুমি বায়ুর অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায় ও খরার সম্ভাবনা বাড়ে। এল-নিনোর প্রভাবে 2009 সালে ভারতের 250টি জেলায় খরার সৃষ্টি হয়।

মনুষ্যসৃষ্ট কারণ –

- অরণ্য ধ্বংস – অরণ্য ধ্বংসের ফলে বাতাসে জলীয়বাষ্পের জোগান কমে যায় এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

- শিল্পায়ন ও নগরায়ণ – নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে বাতাসের তাপমাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

- অতিরিক্ত ভূ-গর্ভস্থ জলের ব্যবহার – ভূগর্ভস্থ জল অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করার ফলে মাটির স্তরগুলি শুকোতে শুরু করেছে যা ভবিষ্যতে খরার ন্যায় পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

- ভৌমজল সংকট – অতিরিক্ত ভৌমজল ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নীচে নেমে যায় এবং মাটির আর্দ্রতা কমে যায়। ফলস্বরূপ খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

- বায়ুদূষণ – বায়ুদূষণের ফলে বাতাসে অ্যারোসলের (ধূলিকণা, লবণকণা ইত্যাদি) পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে জলীয়বাষ্পের শোষণ বেড়ে যায়। ফলে, অধঃক্ষেপণের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং খরার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

খরার শ্রেণিবিভাগ করো।

আবহাওয়া দপ্তর খরাকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। যথা –

- প্রকট খরা – কোনো বছর বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের তুলনায় 50% কম হলে, তাকে প্রকট খরা (Severe Drought) বলে।

- মধ্যম খরা – কোনো বছর বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে 25%-50% কম হলে, তাকে মধ্যম খরা (Moderate Drought) বলে। অন্যদিকে খরা সৃষ্টিকারী কারণগুলির ভিত্তিতে খরাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা –

- আবহাওয়া সংক্রান্ত খরা – কোনো বছর স্বাভাবিক গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের তুলনায় 75% বা তার কম বৃষ্টি হলে, তাকে আবহাওয়া সংক্রান্ত খরা বলে।

- কৃষি সংক্রান্ত খরা – বৃষ্টিপাতের অভাবে মাটি শুকিয়ে গেলে কৃষি উৎপাদন কমে গেলে, তাকে কৃষি সংক্রান্ত খরা বলে।

- জল সংক্রান্ত খরা – ভূপৃষ্ঠে জলের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে কমতে থাকলে, তাকে জল সংক্রান্ত খরা বলা হয়। এটি দু প্রকার – ভূপৃষ্ঠস্থ জল সংক্রান্ত খরা ও ভৌমজল সংক্রান্ত খরা।

বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে খরাকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যাই ও কী কী?

বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে খরাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা –

- শুষ্ক পর্ব (Dry Spell) – বর্ষার সময় ক্রমাগত 15 দিনে মোট বৃষ্টির পরিমাণ যদি 0.8 মিলিমিটারের কম হয়, তাহলে ওই অবস্থাকে শুষ্ক পর্ব বলে।

- আংশিক খরা (Partial Drought) – বর্ষার সময় একটানা 29 দিন ধরে যদি দৈনিক 0.2 মিলিমিটারের কম বৃষ্টি হয়, তবে ওই অবস্থাকে আংশিক খরা বলে।

- পূর্ণ খরা (Absolute Drought) – বর্ষাকালে কমপক্ষে 15 দিন যদি কোনো বৃষ্টি না হয়, তবে তাকে পূর্ণ খরা পরিস্থিতি বলে।

- জলের ঘাটতি যখন মানুষ ও মানুষের জীবনের ওপর প্রভাব ফেলে, তখন তাকে আর্থ-সামাজিক খরা বলে।

- বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের ক্ষতির জন্য যখন স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদন ব্যাহত হয়, তখন তাকে বাস্তুতান্ত্রিক খরা বলে।

খরার ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়ের পরিচয় দাও।

অথবা, খরার প্রভাব লেখো।

পরিবেশে খরার কতগুলি বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যেমন –

উদ্ভিদের ওপর প্রভাব –

খরার প্রভাবে –

- উদ্ভিদের ডালপালা শুকিয়ে যায়,

- ফুল ও বীজ উৎপাদন ব্যাহত হয়,

- উদ্ভিদ বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়।

প্রাণীদের ওপর প্রভাব –

খরার প্রভাবে –

- জলের অভাবে জলজ প্রাণীদের মৃত্যু ঘটে,

- পানীয় জলের অভাবে বহু প্রাণী মারা যায়,

- তৃণভোজী প্রাণীরা খাদ্যের অভাবে প্রাণ হারায়।

মানুষের ওপর প্রভাব –

- পুকুর, জলাশয়, ভৌমজলস্তর হ্রাস পাওয়ায় মানুষের পানীয় জলের ঘাটতি দেখা যায়;

- খাল, বিল শুকিয়ে যায়, ভৌম জলস্তর অনেক নেমে যায়, ফলে জলের অভাবে চাষবাস বন্ধ হয়ে যায়;

- জলের অভাবে, খাদ্যের অভাবে, তাপপ্রবাহে মানুষ প্রাণ হারায়;

- অপুষ্টিজনিত রোগে অসংখ্য শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মারা যায়।

পরিবেশের ওপর প্রভাব –

- পরিবেশের স্বাভাবিক কাঠামো ভেঙে পড়ে;

- খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজাল ব্যাহত হয়ে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।

অর্থনীতির ওপর প্রভাব –

- খরার প্রভাবে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়, খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে যায়;

- খরার প্রভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের নানান ক্ষয়ক্ষতি ঘটায় সামগ্রিক শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটে।

- খরা প্রভাবিত সমগ্র দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে।

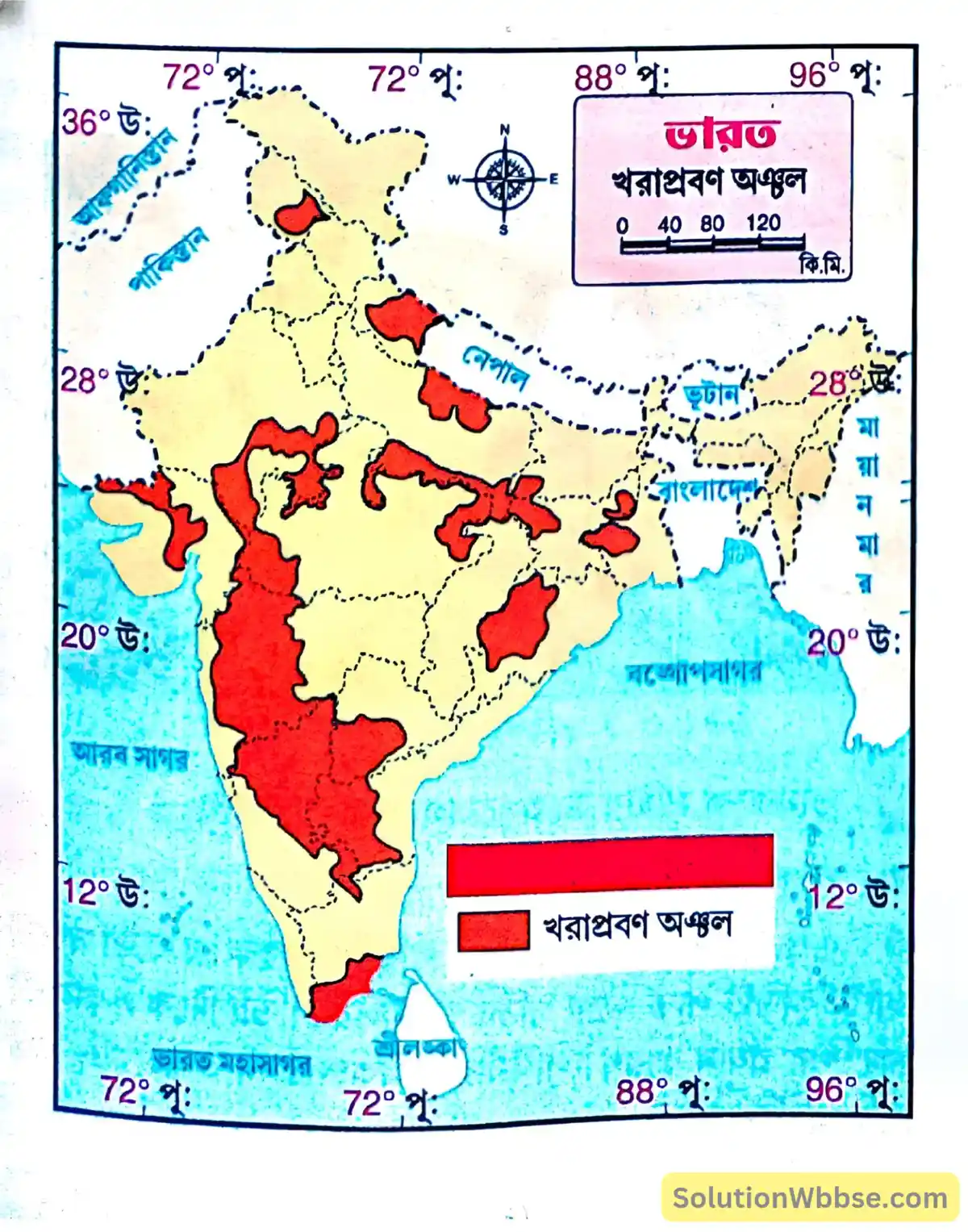

ভারতের খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলি লেখো।

ভারতের খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলিকে খরার প্রবলতার ভিত্তিতে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যেমন –

- মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চল – এই অঞ্চলটি ভারতের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় 6 লক্ষ বর্গকিমি। এই অঞ্চলটি আমেদাবাদ থেকে কানপুর, কানপুর থেকে জলন্ধর এবং জলন্ধর থেকে কচ্ছের রাণ পর্যন্ত বিস্তৃত।

- পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্ব দিকের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল – এই অঞ্চলটির আয়তন 3.7 লক্ষ বর্গকিমি। কেরালা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জেলা এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

- বিক্ষিপ্ত খরাপ্রবণ অঞ্চল – সমষ্টিগতভাবে এই অঞ্চলের আয়তন প্রায় 1 লক্ষ বর্গকিমি। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলা, ঝাড়খণ্ডের পালামৌ, ওড়িশার কালাহান্ডি, তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

ভারতে প্রায়ই খরা ও বন্যার কারণ কী?

ভারত মৌসুমি জলবায়ুর দেশ, যেখানে এই মৌসুমি বায়ু খুবই খামখেয়ালি ও অনিশ্চিত চরিত্রের হয়। তাই এখানে যখন স্বাভাবিকের তুলনায় যথেষ্ট কম বৃষ্টিপাত ঘটে, তখন খরার (Drought) সৃষ্টি হয়, আবার অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ঘটলে বন্যার (Flood) সৃষ্টি হয়। বিষয়টির ব্যাখ্যা নিম্নরূপ —

মৌসুমি জলবায়ুতে খরার কারণ –

- বর্ষার বৃষ্টি স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় দীর্ঘ বিলম্ব করে নামলে,

- দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দুর্বল প্রকৃতির হলে, আর্দ্র মৌসুমি বায়ুর ঘনীভবনের পরিবেশ না থাকলে,

- বনভূমি ও জলভাণ্ডার ক্রমশ হ্রাস পেলে খরার সৃষ্টি হয়।

মৌসুমি জলবায়ুতে বন্যার কারণ –

- স্বাভাবিক সময়ের অনেক আগে বৃষ্টি নামলে,

- দীর্ঘদিন ধরে একটানা বৃষ্টিপাত ঘটলে, হঠাৎ হঠাৎ স্থায়ী নিম্নচাপ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হলে,

- নদীগর্ভ ক্রমশ পলির দ্বারা ভরাট হয়ে এলে বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

ঘূর্ণিঝড় কাকে বলে? ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির কারণ লেখো।

ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) – কোনো অল্প পরিসর জায়গায় উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে হঠাৎ করে বায়ুর চাপ কমে গেলে শক্তিশালী নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় বাইরের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে এই নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে বায়ু প্রবলগতিতে ছুটে আসে এবং ঝড়ের সৃষ্টি করে। এই ঝড়ে বায়ু উত্তর গোলার্ধে বামদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ডানদিকে ঘুরতে থাকে বলে একে ঘূর্ণিঝড় বলা হয়।

ঘূর্ণিবাড় সৃষ্টির কারণগুলি হল –

- ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা সমুদ্র জলতলের উষ্ণতা বৃদ্ধি, গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টি,

- আকাশে গাঢ় কিউমুলোনিম্বাস মেঘের সৃষ্টি, ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহ,

- বাতাসের দ্রুত জলীয়বাষ্পের ঘনীভবনের সময় লীনতাপের কারণে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি,

- চাপের সমতা রক্ষার জন্য চারদিকের উচ্চচাপের বায়ু নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে কুণ্ডলী আকারে তীব্র বেগে ছুটে যাওয়া,

- গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

ঘূর্ণিঝড়ের ফলে কী ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়?

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে নানা দিক থেকে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন –

- বন্যা সৃষ্টি – উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রবল ঝড়ে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস বন্যার সৃষ্টি করে। ওড়িশা উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে প্রায়ই বন্যার সৃষ্টি হয়।

- কৃষিকাজের ক্ষতি – সমুদ্রের লবণাক্ত জল অনেক সময় কৃষিজমিতে প্রবেশ করায় মাটির লবণতার পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে, কৃষিকাজের অসুবিধা হয়। এই কারণে আয়লার প্রভাবে সুন্দরবন অঞ্চলে বেশ কয়েকবছর ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল।

- জীবনহানি – বাড়ি ধসে, গাছপালা চাপা পড়ে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে।

- বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি- ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বহু জীবের মৃত্যু ঘটে বলে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।

- ধনসম্পত্তির বিনাশ ও বিপর্যস্ত জনজীবন – প্রবল ঝড়ে বাড়িঘর ভেঙে যায়; রাস্তা ও রেললাইনের ক্ষতি হয়, বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়, পোস্ট ভেঙে পড়ে। ফলে, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, কৃষিজমি প্লাবিত হয়, ফসল নষ্ট হয়। ব্যাপকভাবে সম্পত্তিহানি ঘটে।

- মৎস্যজীবীদের ক্ষতি – প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে উপকূল অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের জল, নৌকা, ট্রলার, বাড়িঘর নষ্ট হয়ে জীবন ও জীবিকার চরম ক্ষতি হয়।

ভূমিকম্প কাকে বলে? ভূমিকম্পের কারণগুলি আলোচনা করো।

ভূমিকম্প (Earthquake) – কোনও প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম কারণে সংঘটিত ভূ-আলোড়ন তরঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠকে যখন ক্ষণিকের জন্য কম্পিত করে, তাকেই ভূমিকম্প বলে।

ভূমিকম্প সৃষ্টির উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হল –

প্রাকৃতিক কারণ –

- ভূত্বকীয় পাতের সঞ্চালন – পৃথিবীর ভূত্বক যে বড়ো সাতটি ও ছোটো কুড়িটি পাত নিয়ে গঠিত সেগুলির বিভিন্ন দিকে সঞ্চালনই ভূমিকম্পের প্রধান কারণ। পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলি পাত সীমান্তে অবস্থিত।

- নবীন ভঙ্গিল পর্বতের উত্থান – গিরিজনি আলোড়নের প্রভাবে প্রবল পার্শ্বচাপে নবীন ভঙ্গিল পর্বতের উত্থান ঘটে চলেছে এবং এর জন্য শিলাচ্যুতি ঘটে থাকে, যা ওই অঞ্চলে ভূমিকম্প সৃষ্টির কারণ।

- অগ্ন্যুদগম – আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুদগমের সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং প্রচুর গ্যাস ও লাভার নিঃসরণের জন্য ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

- পৃথিবীর সংকোচন – পৃথিবী তাপ বিকিরণের মাধ্যমে ক্রমশ শীতল ও সংকুচিত হচ্ছে। ফলে ভূত্বকের শিলাস্তরে টান ও পীড়নের সৃষ্টি হয়। এজন্য পৃথিবীর দুর্বল অংশে ফাটল দেখা দেয় যা ভূমিকম্প সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

- ধস ও হিমানী সম্প্রপাত – পার্বত্য অঞ্চলে ধস নামলে ও হিমানী সম্প্রপাত হলেও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

- উল্কাপাত- বৃহদাকৃতির উল্কাপিণ্ড ভূপৃষ্ঠে সজোরে আছড়ে পড়লে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে।

কৃত্তিম কারণ –

- পারমাণবিক বিস্ফোরণ – পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ভূগর্ভে শক্তিশালী পারমাণবিক বোমা ফাটালে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

- ডিনামাইট বিস্ফোরণ – খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান এবং পার্বত্য অঞ্চলে নানাবিধ নির্মাণমূলক কাজের জন্য ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তাই ওই অঞ্চলে ভূমিকম্প সৃষ্টি হতে পারে।

ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়গুলি আলোচনা করো।

ভূমিকম্পের প্রভাবে ভূমিরূপের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং মানব সমাজের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। যেমন –

- ভাঁজ, চ্যুতি ও ফাটলের সৃষ্টি – ভূমিকম্পের ফলে শিলাস্তরে ভাঁজ, চ্যুতি ও ফাটলের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

- নদীর গতিপথের পরিবর্তন – ভূমিকম্পের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে ধস নামলে অনেকসময় নদীর গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে নদী অন্য পথে চলতে বাধ্য হয়।

- ধস ও হিমানী সম্প্রপাত – ভূমিকম্পের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে ধস ও হিমানী সম্প্রপাত ঘটে থাকে। 1897 সালে অসমে ভূমিকম্পের প্রভাবে বিশাল অঞ্চল জুড়ে ধস নামার ফলে বহু মানুষ হতাহত হয়।

- সুনামির সৃষ্টি – সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প হলে যে দৈত্যাকার ঢেউ -এর সৃষ্টি হয়, তাকে সুনামি বলে। 2004 সালের 6 ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরের তলে সৃষ্ট প্রবল ভূমিকম্পের প্রভাবে যে সুনামি হয় তার তাণ্ডবে ওই মহাসাগরের উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি হয়।

- জীবনহানি ও সম্পত্তি ধ্বংস – ভূমিকম্পের ফলে মুহূর্তের মধ্যে গ্রাম, শহর, নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অগণিত মানুষ ও পশুপাখি মারা যায়, সেতু ভেঙে পড়ে, রেললাইন দুমড়ে মুচড়ে যায়, রাস্তায় ফাটল সৃষ্টি হয়, বিদ্যুৎ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিপুল পরিমাণ ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়।

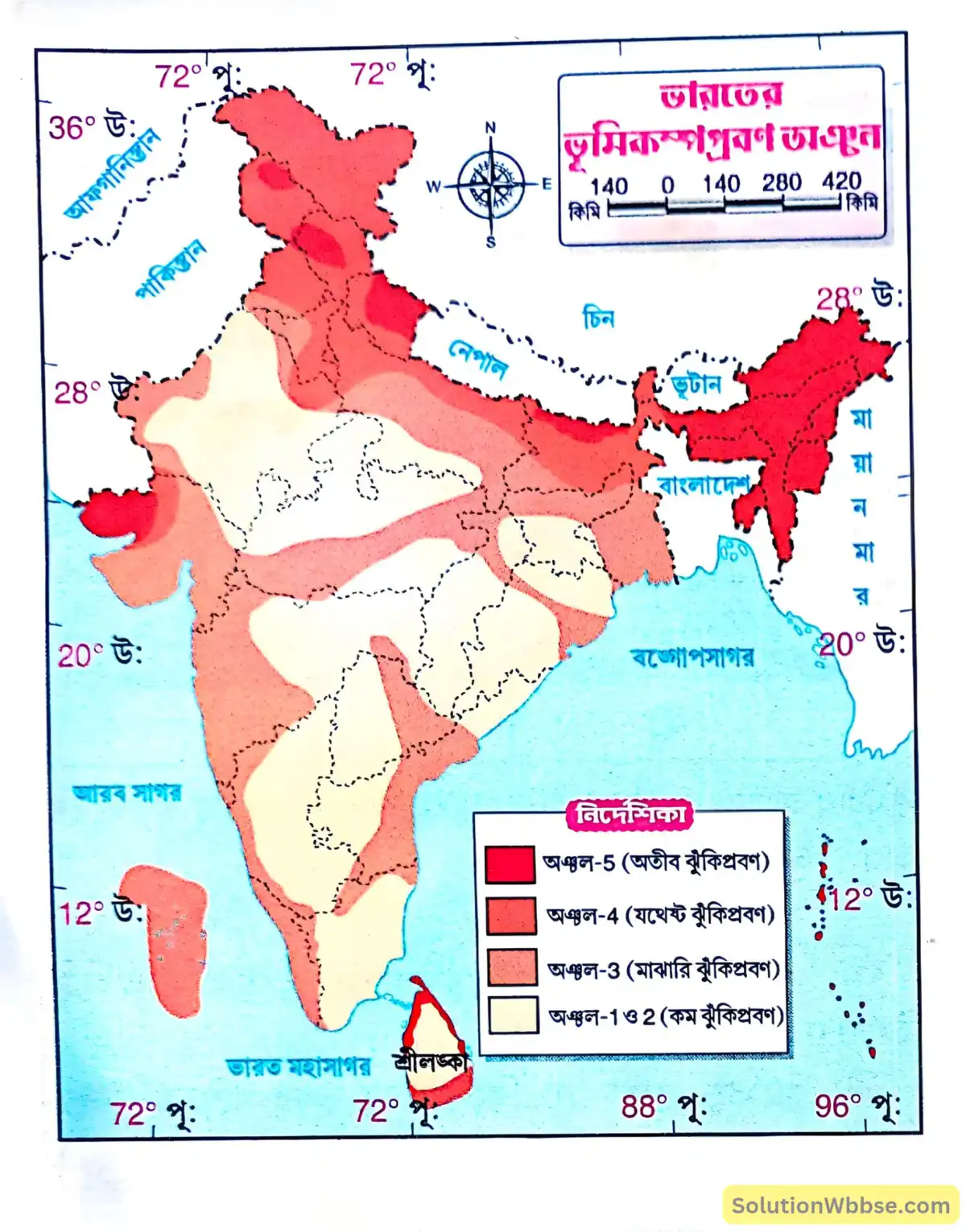

ভারতের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলির নাম লেখো।

ভূমিকম্পের প্রবণতার বিচারে ভারতকে 5টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যথা –

- অঞ্চল-1 – অতি মৃদু ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। জয়পুর, দণ্ডকারণ্য, যোধপুর, তামিলনাড়ু মালভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

- অঞ্চল-2 – মৃদু ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি এর অন্তর্গত।

- অঞ্চল-3 – মাঝারি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশ, পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল ইত্যাদি এর অন্তর্গত।

- অঞ্চল-4 – অধিক ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। জম্মু ও কাশ্মীর, বিহার, উত্তরাখণ্ড, পশ্চিম হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, কচ্ছ উপদ্বীপ ইত্যাদি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

- অঞ্চল-5 – প্রবল ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল, কচ্ছ উপদ্বীপ ইত্যাদি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল অত্যধিক ভূমিকম্পপ্রবণ কেন?

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে প্রায়শই ভূমিকম্প ঘটে। এর প্রধান কারণগুলি হল –

- পাত সঞ্চালন ও সক্রিয় পর্বত গঠন প্রক্রিয়া – পাত সঞ্চালন তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতীয় পাত ও ইউরেশীয় পাতের পার্শ্বচাপের ফলে টেথিস সাগরের পলিরাশি ভাঁজপ্রাপ্ত হয়ে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি হয়। পাত দুটি বর্তমানেও গতিশীল থাকায় পর্বত গঠন প্রক্রিয়া থেমে নেই। শিলায় ভাঁজের পরিমাণ বাড়তে থাকায় হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

- শিলায় চ্যুতির সৃষ্টি – হিমালয়ে ভারতীয় পাত তিব্বতীয় পাতের ভিতর প্রবেশ করতে থাকায় পর্বত শীর্ষের শিলায় পীড়ন পুঞ্জিত হতে থাকে। পীড়ন সহ্য ক্ষমতার বাইরে গেলে শিলায় ফাটল ধরে, চ্যুতি সৃষ্টি হয় ও ভূমিকম্প ঘটে।

- সমস্থিতিক ভারসাম্যে আসার চেষ্টা – হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে সমস্থিতিক ভারসাম্যে ফিরে আসার প্রক্রিয়াগুলির জন্যও ভূমিকম্প হয়।

- ধস ও হিমানী সম্প্রপাত – হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে পুঞ্জিত ক্ষয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ভূমিধস এবং হিমানী সম্প্রপাতের কারণেও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস কীভাবে বোঝা যায়?

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। এখনো পর্যন্ত কোনো যন্ত্রপাতি বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি, যার দ্বারা ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে ভূমিকম্পের কিছুটা পূর্বাভাস দেওয়া যেতে পারে। যেমন –

- পাতের গতিপ্রকৃতি – সঞ্চরণশীল পাতগুলির গতি ও দিকের হঠাৎ কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা গেলে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া যায়।

- শিলার বক্রতা – টিল্টমিটার যন্ত্রের সাহায্যে শিলার উত্থান ও বক্রতা দ্বারা ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া যায়।

- প্রাণীদের অস্বাভাবিক আচরণ – ক্যাটফিশ ও মাগুর মাছ চঞ্চল হয়ে ওঠে, ইঁদুর গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে, গোরু, শূকর ও হনুমানের কান খাড়া হয়ে যায়, ঘোড়া ভীত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, হাতির মধ্যে চঞ্চলতা লক্ষ করা যায়, পায়রা ঊর্ধ্বে উঠে যায়। উদাহরণ – 1891 খ্রিস্টাব্দে জাপানের নবি শহরের হাতিদের চঞ্চলতা লক্ষ করে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

- প্রাকৃতিক পরিবর্তন – আকাশে অসময়ে রামধনু ওঠে, কুয়োর জলে রেডন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, উষ্ণপ্রস্রবণে হিলিয়াম গ্যাসের প্রাধান্য বাড়ে।

- উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ – উপগ্রহ মারফত ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলি থেকে তড়িৎচুম্বকীয় নির্গমন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

- ভৌমজলসীমার পরিবর্তন – ভৌমজলের সীমার পরিবর্তন লক্ষ করে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে।

ভূমিকম্প আসছে সেটা কে সর্বপ্রথম বুঝতে পারে?

National Geographic Channel -এর সমীক্ষা অনুসারে ভূমিকম্প আসছে ‘জোঁক’ তা সর্বপ্রথম বুঝতে পারে।

সুনামি কী? সুনামি সৃষ্টির কারণগুলি লেখো।

সুনামি (Tsunami) – সুনামি (Tsunami) একটি জাপানি শব্দ। ‘Tsu’ -এর অর্থ ‘বন্দর’ ও ‘nami’ -এর অর্থ ‘ঢেউ’। অর্থাৎ, সুনামি শব্দের অর্থ ‘বন্দর সংলগ্ন ঢেউ’। সাধারণত প্রবল ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্র উপকূল বা বন্দর সংলগ্ন অঞ্চলে যে প্রবল জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়, তাকে সুনামি বলে।

সুনামি সৃষ্টির প্রধান কারণগুলি হল –

- সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্প – সমুদ্রগর্ভে পাত সঞ্চালনের ফলে সৃষ্ট ভূমিকম্পের কারণে ভয়াবহ সুনামির সৃষ্টি হয়। যেমন – 2004 সালের ভারত মহাসাগরের সুনামি, 2011 সালের জাপানের সুনামি।

- অগ্ন্যুৎপাত – সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে যে কম্পন সৃষ্টি হয় তার ফলেও সুনামি সৃষ্টি হয়। যেমন – 1928 সালে ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে সৃষ্ট সুনামি।

- ধস – সমুদ্র তীরবর্তী পার্বত্য এলাকায় বা বৃহদায়তন শিলায় ধসের ফলে সুনামির সৃষ্টি হয়। যেমন – 1980 সালে ফ্রান্স উপকূলে সৃষ্ট সুনামি।

- হিমানী সম্প্রপাত – হিমানী সম্প্রপাতে বিশাল বরফের স্তূপ সমুদ্রজলে আছড়ে পড়লে সুনামি সৃষ্টি হয়।

- উল্কাপাত – সমুদ্রে বড়ো উল্কাপিণ্ডের পতনের ফলে সুনামি সৃষ্টি হয়।

- ঘূর্ণিঝড় – প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের ফলেও অনেক সময় সুনামির সৃষ্টি হয়।

সুনামির ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সুনামির ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ ও বিপর্যয় – এক ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়রূপে সুনামি জীবজগতের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে।

- জীবনহানি – সুনামির জলোচ্ছ্বাসে উপকূল অঞ্চলের অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটে। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর জীবজন্তু ও জলজ প্রাণী মারা যায়। যেমন – 2004 সালের সুনামিতে প্রায় 1 লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়।

- সম্পত্তিহানি – উপকূল অঞ্চলের বন্দর, শহর, হোটেল, পর্যটন কেন্দ্র, শিল্প, কৃষিজ ফসল, জাহাজ, স্টিমার প্রভৃতি প্রচুর অর্থমূল্যের সম্পত্তি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- বন্যা – উপকূল অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যার লবণাক্ত জলে মাটি লবণাক্ত হয়ে চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

- অরণ্য ধ্বংস – সুনামির জলোচ্ছ্বাসে উপকূল অঞ্চলের গাছপালা বিশেষত ম্যানগ্রোভ অরণ্যেরও চরম ক্ষতি হয়।

- বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস – সুনামির প্রভাবে সামুদ্রিক জীবের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

- রোগের প্রাদুর্ভাব – সুনামি পরবর্তী পর্যায়ে পচাগলা জীবদেহ, দূষিত জল থেকে নানা ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

- তেজস্ক্রিয় দূষণ – সুনামির ফলে উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তেজস্ক্রিয় দূষণ সৃষ্টি হয়। যেমন – 2011 সালে জাপানের ফুকুসিমা পারমাণবিক দুর্ঘটনার কারণ হল ভয়ংকর সুনামি।

ধস কাকে বলে? ধস সৃষ্টির কারণগুলি লেখো।

ধস (Land Slide) – পাহাড় বা পর্বতের ঢাল বরাবর পাথরের চাঁই, শিলাচূর্ণ, মৃত্তিকা ও অন্যান্য আলগা পদার্থের মাধ্যাকর্ষণের টানে হঠাৎ নেমে আসা বা খসে পড়াকে ধস বলে। ধস বন্ধ করা যায় না, তবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উদাহরণ – পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় বর্ষাকালে ভূমিধস ঘটে।

ধস সৃষ্টির কারণগুলি হল –

প্রাকৃতিক কারণ –

- অধিক বৃষ্টিপাত – পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে পাহাড়ি ঢালের মৃত্তিকা ও শিলা ভারী ও আলগা হয়ে পড়ে এবং অভিকর্ষজ টানে নীচের দিকে নেমে আসে।

- ভূমির ঢাল বৃদ্ধি – ভূমির ঢাল বৃদ্ধি পেলে ধস সৃষ্টির প্রবণতা বাড়ে।

- শিলা দুর্বল হয়ে পড়লে – পাহাড়ি অঞ্চলে বহু দিন ধরে সূর্যের তাপ, বৃষ্টিপাত, গাছের শিকড়ের চাপ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির প্রভাবে শিলা ফেটে দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ওই দুর্বল পাথরের স্তূপ ধস রূপে নীচের দিকে নেমে আসে।

- মাটির প্রকৃতি – মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি থাকলে মাটির কণাগুলির মধ্যে সংঘবদ্ধতা কম থাকে বলে জল সহজে মাটিতে প্রবেশ করে। ফলে মাটি ভারী হয়ে পড়ে এবং ঢাল বরাবর নেমে আসে।

- ভূমিকম্পের প্রভাব – ভূমিকম্পের ফলে শিলাতে ফাটল ধরে ও শিলা দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে এই শিলা ঢাল বরাবর ধসে পড়ে।

মনুষ্যসৃষ্ট কারণ –

- অরণ্য ধ্বংস – পার্বত্য অঞ্চলে যথেচ্ছভাবে গাছ কাটার ফলে মাটির বাঁধন আলগা হয় ও ধসের প্রবণতা বাড়ে।

- নগরায়ণ – পাহাড়ের ঢালে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, জলাধার নির্মাণ করার ফলে ধসের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

- ডিনামাইট বিস্ফোরণ – খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিশেষ করে পাহাড় ও পার্বত্য অঞ্চলে সুড়ঙ্গ তৈরির জন্য ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এর ফলে যে কম্পন হয় তা অনেক সময় ধস সৃষ্টি করে।

- অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ – পাহাড়ি অঞ্চলে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় ঝুম চাষ, ধাপ চাষ, ঢাল বরাবর চাষ প্রভৃতির ফলে ধসের সৃষ্টি হয়।

ধসের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়ের পরিচয় দাও।

জনজীবন ও পরিবেশের ওপর ধসের বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন –

জনজীবনের ওপর প্রভাব –

- নাগরিক ব্যবস্থার ওপর – ধসের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদির ব্যাপক ক্ষতি হয়। যেমন – 2013 সালে উত্তরাখণ্ডের ধসের ফলে 5000 জনেরও বেশি মানুষ মারা যায়।

- কৃষির ওপর – ধসের ফলে পাহাড়ের ঢালে গড়ে ওঠা কৃষিজমি এবং চা, কফি, কোকো, আপেল, কমলালেবু প্রভৃতি বাগিচার ব্যাপক ক্ষতি হয়।

- পর্যটন শিল্পের ক্ষতি – ধসের ফলে রাস্তাঘাট, রেললাইনের ক্ষতি হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ফলে ওই অঞ্চলের পর্যটন শিল্পের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

- জীবনহানি – ধসের কারণে বহু মানুষের জীবনহানি ঘটে।

পরিবেশের ওপর প্রভাব –

- বনভূমি ধ্বংস – ধসের কারণে পাহাড়ি ঢালের বনভূমি ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়।

- বন্যার সৃষ্টি – ধসের ফলে নদীর গতিপথ রুদ্ধ হলে বন্যার সৃষ্টি হয়।

- সুনামি সৃষ্টি – সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ভূমিধস ঘটলে জলরাশির স্থানান্তরের ফলে সুনামি সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন – 1958 সালে আলাস্কার লিটুয়া উপসাগরের সুনামি ধসের কারণে উৎপন্ন হয়েছিল।

ভারতে উল্লেখযোগ্য ভূমিধসের ঘটনা একটি ছকের মাধ্যমে দেখাও?

ভারতে উল্লেখযোগ্য ভূমিধসের ঘটনা –

| স্থান | সাল | ক্ষয়ক্ষতি |

| হিমাচল প্রদেশ | 1968 | প্রায় 1 কিমি রাস্তা ও সেতু বিনষ্ট হয়। |

| অসম | 1991 | 300 জনের মৃত্যু। |

| নীলগিরি | 1992 | বাড়ি-ঘর, রাস্তাঘাট বিনষ্ট ও প্রায় 50 লক্ষ টাকার ক্ষতি। |

| কালিম্পং | 1993 | 40 জনের মৃত্যু। |

| আইজল, মিজোরাম | 1995 | 25 জনের মৃত্যু। |

ভারতের ধসপ্রবণ অঞ্চলগুলির বিবরণ দাও।

ভূবিজ্ঞানীরা ভারতের ধসপ্রবণ অঞ্চলগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করে থাকেন। এগুলি হল-

- হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল – উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল হল ভারতের সর্বাধিক ধসপ্রবণ অঞ্চল। ভূমিকম্প, প্রচুর বৃষ্টিপাত, অরণ্যচ্ছেদন, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় নির্মাণকার্য ইত্যাদি এই অঞ্চলে ধস সৃষ্টির জন্য দায়ী। এই অঞ্চলের জম্মু-কাশ্মীরের লাদাখ, হিমাচল প্রদেশের সালুজ উপত্যকা, মন্দাকিনী উপত্যকা, সমগ্র উত্তরাখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলা, সিকিমের গ্যাংটক, অসম ও অরুণাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চল অত্যন্ত ধসপ্রবণ। 2013 সালে উত্তরাখণ্ডে ধসের কারণে 5000 জনের বেশি মানুষ মারা যায়।

- পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চল – পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে ধসের সৃষ্টি হয়ে থাকে। 2014 সালের আগস্ট মাসে মহারাষ্ট্রের পুনে শহরের নিকট কতকগুলি গ্রাম ধসের ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

- নীলগিরি আন্নামালাই পার্বত্য অঞ্চল – এখানকার ঢালও খুব বেশি এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও যথেষ্ট। অপরদিকে বেশ কিছু চ্যুতিতলও আছে। ওই পর্বতে ল্যাটেরাইট মাটির আবরণ থাকার জন্য বৃষ্টিতে ধস প্রবণতা বাড়ে। 1984 সালের 2 জুন উইনাদ জেলায় 6 কিমি লম্বা ও 10 মিটার চওড়া বড়োসড়ো ধসের ঘটনা ঘটেছিল। এছাড়াও ভারতের উন্মুক্ত ও পরিত্যক্ত খনি অঞ্চলে বিশেষত কয়লা খনি অঞ্চলে ধসের প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

হিমানী সম্প্রপাতের কারণগুলি লেখো।

বিপুলায়তন হিমরাশি পর্বতের খাড়া ঢাল বরাবর মাধ্যাকর্ষণের টানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নেমে আসার ঘটনাকে হিমানী সম্প্রপাত বলে। হিমানী সম্প্রপাতের কারণগুলি হল –

- অতিরিক্ত তুষারপাত – উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অতিরিক্ত তুষারপাতের ফলে তুষারের চাপে বিশালাকার বরফের চাঁই ধসে পড়ে হিমানী সম্প্রপাত ঘটায়।

- দিনের উষ্ণতা – দিনের বেলা তাপমাত্রা বাড়লে বরফগলা শুরু হয় ও তুষারের স্তর দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে হিমানী সম্প্রপাত ঘটে। উত্তর গোলার্ধে পর্বতের দক্ষিণ ঢালে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে পর্বতের উত্তর ঢালে এই কারণে হিমানী সম্প্রপাত বেশি হয়।

- প্রবল বায়ুপ্রবাহ – তুষার ক্ষেত্রের ওপর দিয়ে প্রবলবেগে প্রবাহিত বায়ু প্রবাহের প্রভাবে উপরের আলগা তুষারস্তর মূল তুষারস্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তুষার রাশির স্রোত সৃষ্টি করে হিমানী সম্প্রপাত ঘটে।

- ভূমিকম্প – তুষারাবৃত পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিকম্পের প্রভাবে হিমানী সম্প্রপাত ঘটে থাকে।

- মানুষের কার্যাবলি – তুষারাবৃত পার্বত্য ভূমিতে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর নির্মাণের জন্য ডিনামাইট বিস্ফোরণ, প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষচ্ছেদন, তুষারক্ষেত্রের ওপর বিনোদনমূলক খেলাধূলার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি হিমানী সম্প্রপাতের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

হিমানী সম্প্রপাতের ফলে কী ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়?

পার্বত্য অঞ্চলে হিমানী সম্প্রপাতের প্রভাব অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। যথা –

- জীবনহানি – হিমানী সম্প্রপাতে পার্বত্য ঢাল ও পাদদেশে বসবাসকারী বহু মানুষের মৃত্যু হয়। তা ছাড়া তুষারধসের ফলে অনেকসময় পর্বতারোহীদের মৃত্যু হয়। যেমন – 2014 সালের 24 মে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে গিয়ে ছন্দা গায়েন নিখোঁজ হয়ে যান।

- বাড়িঘর ধ্বংস – তুষার চাপা পড়ে পার্বত্য অঞ্চলের বহু বাড়িঘর ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়।

- বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা – পার্বত্য অঞ্চলে তুষার ধসে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি রাস্তা, ব্রিজ ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

- বনভূমি ধ্বংস – হিমানী সম্প্রপাতে বিশাল বরফের স্তূপ যেখান দিয়ে নেমে আসে সেই অঞ্চলের সমস্ত গাছপালার চরম ক্ষতি হয়।

- সামরিক সমস্যা – পার্বত্য অঞ্চলের তুষার ক্ষেত্রে অবস্থিত সৈন্য শিবিরগুলি হিমানী সম্প্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময় সৈন্যদের মৃত্যু ঘটে।

হিমানী সম্প্রপাত প্রতিরোধের উপায়গুলি লেখো।

হিমানী সম্প্রপাত প্রতিরোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যায় –

- বরফাবৃত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বনভূমির প্রকৃতি, জল প্রণালী ব্যবস্থা, ঋতুকালীন বরফের পরিমাণ অনুধাবন করে হিমানী সম্প্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া যায়।

- হিমানী সম্প্রপাতপ্রবণ পার্বত্য অঞ্চলে গাছ লাগানো উচিত।

- পর্বতের খাড়া ঢালে কংক্রিটের দেয়াল নির্মাণ করে হিমানী সম্প্রপাত কিছুটা আটকানো সম্ভব।

- হিমানী সম্প্রপাতপ্রবণ পার্বত্য ঢালে হোটেল, বসতি নির্মাণের ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা।

- পার্বত্য অঞ্চলে বরফের পরিমাণ বেড়ে গেলে নির্দিষ্ট পথে চালনার চেষ্টা করতে হবে।

তুষার ঝড় বলতে কী বোঝো? তুষার ঝড় সৃষ্টির কারণ লেখো।

তুষার ঝড় (Blizard) – সূক্ষ্ম তুষার কেলাস (ছোটো বরফ কণা) বহনকারী অতি শীতল এবং প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহকে তুষারঝড় বা ব্লিজার্ড বলে। সাধারণত মেরু অঞ্চলে ও উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে তুষার ঝড় ঘটে থাকে। এই ব্লিজার্ডে বাতাসের বেগ থাকে 150-200 কিমি/ঘন্টা।

তুষার ঝড় সৃষ্টির কারণ – উভয় গোলার্ধের মধ্য অক্ষাংশীয় অঞ্চলে (40° উঃ/দঃ-60° উঃ/দঃ) শীতকালে উপকূলভাগ বা মহাদেশের মধ্যবর্তী জলভাগ উত্তর গোলার্ধে মহাদেশের উত্তরভাগ এবং দক্ষিণ গোলার্ধে মহাদেশের দক্ষিণ ভাগের তুলনায় বেশি উষ্ণ থাকে। ফলে এখানে গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের প্রবল ঠান্ডা বায়ু এই নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ধেয়ে আসে। এই প্রবল বেগসম্পন্ন ঠান্ডা বায়ুর সঙ্গে তুষার কণা যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় তুষার ঝড় বা ব্লিজার্ড।

তুষার ঝড়ের ফলে কী ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়?

ব্লিজার্ড বা তুষার ঝড় অনেক সময় মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। যথা –

- বিপর্যস্ত জনজীবন – বেশ কয়েকদিন ধরে তুষার ঝড় চলতে থাকলে পরিবহণ, চিকিৎসা, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি পরিসেবা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে, জনজীবনে বিপর্যয় নেমে আসে।

- দৃশ্যমানতা হ্রাস – তুষার ঝড় চলাকালীন দৃশ্যমানতা শূন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ, 1 ফুট দূরত্বেও কিছু দেখা যায় না। ফলে সড়ক, রেল, বিমান পরিবহণ বন্ধ হয়ে যায়।

- অসুস্থতা – কম উষ্ণতা ও বায়ু চাপ হ্রাসের কারণে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। হাইপোথার্মিয়া, ফর্স্টবাইট প্রভৃতি রোগ দেখা যায়।

- ফসলের ক্ষতি – ফসলের খেত, ফলের বাগান, গাছপালা সবই পুরু বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে। ফলে ফল-ফসলের চরম ক্ষতি হয়।

- বন্যা – ঝড়ের পর জমে থাকা পুরু তুষারের আচ্ছাদন গলতে শুরু করে। এই তুষারগলা জল নদীতে বন্যার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

- জীবন হানি – খাদ্যাভাব, জলাভাব এবং প্রচণ্ড ঠান্ডায় বহু পশুপাখি ও মানুষ মারা যায়।

তুষার ঝড় জনিত বিপর্যয় মোকাবিলায় কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন?

তুষার ঝড় নিয়ন্ত্রণের উপায় নেই, তবে এর বিপর্যয় কমানোর ক্ষেত্রে পূর্বাভাস ও সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

- সময়মতো তুষার ঝড়ের পূর্বাভাস পেলে প্রয়োজনীয় সাবধানতা গ্রহণ করা সম্ভব। যেমন – নিরাপদ আশ্রয় নেওয়া, খাবার সংগ্রহ করে রাখা প্রভৃতি।

- তুষার ঝড়ের সময় সর্বদা গরম জামাকাপড়ে শরীরের সব অংশ ঢেকে রাখতে হবে।

- দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে থাকতে হবে।

- ঘরের ভিতরে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। বরফ গলিয়ে প্রয়োজন মতো জল পান করতে হবে।

- বাড়ির বাইরে গেলে বায়ুপ্রবাহের আড়ালে থাকতে হবে। প্রয়োজনে বরফের গুহায় বা নিরাপদ কোনো স্থানে আশ্রয় নিতে হবে।

- রাস্তার মাঝে গাড়িতে থাকলে গাড়ি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যেতে হবে এবং গাড়ির মধ্যেই থাকতে হবে।

অগ্ন্যুৎপাত কাকে বলে? অগ্ন্যুৎপাত সৃষ্টির কারণগুলি লেখো।

অগ্ন্যুৎপাত (Volcanism) – ভূঅভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে সৃষ্ট জীবন ও সম্পত্তিহানিকারক ভয়ংকর বিপর্যয় হল অগ্ন্যুৎপাত। ভূত্বকের দুর্বল স্থান বা ফাটল দিয়ে ভূঅভ্যন্তর থেকে গ্যাস, ধোঁয়া, বাষ্প, ছাইসহ প্রচণ্ড উত্তপ্ত ম্যাগমা নিঃশব্দে বা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যখন বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন তাকে অগ্ন্যুৎপাত বলে।

অগ্ন্যুৎপাত বা অগ্ন্যুগমের প্রধান কারণগুলি হল –

- পাত সঞ্চারণ – ভূত্বক 7টি প্রধান এবং 20টি ছোটো পাত নিয়ে গঠিত। এই পাতগুলির সঞ্চারণই অগ্ন্যুৎপাতের প্রধান কারণ। যেমন – অভিসারী পাত সীমানায় দুটি পাতের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাধারণত মহাদেশীয় পাতের নীচে ভারী সামুদ্রিক পাত প্রবেশ করে। নীচে ঢুকে যাওয়া পাতটি প্রচন্ড তাপে গলে গিয়ে ম্যাগমায় পরিণত হয় ও অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়। প্রতিসারী পাত সীমানায় দুটি পাত পরস্পর থেকে দূরে সরে গেলে ফাটল সৃষ্টি হয়। এই ফাটলের মধ্যে দিয়ে ম্যাগমা বেরিয়ে এসে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়। নিরপেক্ষ পাত সীমানায় ট্রান্সফর্ম চ্যুতি সৃটির জন্য অগ্ন্যুগমের সৃষ্টি হয়।

- ভূত্বকের দুর্বল স্থান বা শিলায় ফাটল এ চ্যুতি – ভূত্বক সর্বত্র সমান পুরু ও শক্ত নয়। এ ছাড়া ভূ-আলোড়নে শিলায় অনেক ফাটল ও চ্যুতির সৃষ্টি হয়। এগুলি হল ভূত্বকের দুর্বল স্থান। ওই সব দুর্বল স্থান দিয়ে ম্যাগমা, গ্যাস, বাষ্প বেরিয়ে এসে অগ্ন্যুগম ঘটায়।

- তেজস্ক্রিয় পদার্থ – ভূগর্ভে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে, যেমন – ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম। এরা তাপ বিকিরণ করে, ফলে ভূঅভ্যন্তরে তাপের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে।

- ভূঅভ্যন্তরে জলের অনুপ্রবেশ – শিলার ফাটল দিয়ে জল ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অত্যধিক তাপে তা বাষ্পে পরিণত হয়। জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাসের মিলিত চাপ ম্যাগমাকে ওপরে উঠতে বাধ্য করে।

- প্লিউমের উপস্থিতি – ম্যাগমার ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহকে প্লিউম বলে। প্লিউমের ঊর্ধ্বমুখী চাপে ভূত্বক বিদীর্ণ হয় এবং অগ্ন্যুৎপাত ঘটে।

অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো। অগ্ন্যুৎপাতের ক্ষতিকর প্রভাবগুলি লেখো।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানবজীবনের ওপর অগ্ন্যুৎপাতের ক্ষতিকর প্রভাবগুলি হল –

প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর প্রভাব –

- পরিবেশ দূষণ – অগ্ন্যুৎপাতের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত হয় যা বাতাসে মিশে বাতাসকে দূষিত করে। আবার বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে অ্যাসিড বৃষ্টি ঘটে যা পরিবেশের ক্ষতি করে।

- ভূমিকম্প ও ধস – অগ্ন্যুৎপাতের সময় বিস্ফোরণ ঘটলে যে কম্পন তৈরি হয় তার প্রভাবে অনেক সময় ভূমিকম্প ও ধসের সৃষ্টি হয়।

- বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি – আগ্নেয়গিরির আশপাশের অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়। ফলে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হয়ে থাকে।

- দাবানল সৃষ্টি – অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নিকটবর্তী বনভূমিতে আগুন লেগে দাবানল সৃষ্টি হয়।

মানবজীবলের ওপর প্রভাব –

- জীবনহানি – অগ্ন্যুৎপাতের ফলে অনেক সময় অগণিত মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর জীবনহানি ঘটে থাকে।

- ধনসম্পদের বিনাশ – অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট লাভাপ্রবাহ ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বনজঙ্গল সমস্ত কিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

- কৃষির ওপর প্রভাব – অগ্ন্যুৎপাতের ফলে অনেক সময় লাভাপ্রবাহ কৃষিজমিকে গ্রাস করে। তাছাড়া অগ্ন্যুৎপাতের সময় নির্গত ছাই চাষের জমিতে পড়ে ফসল নষ্ট হয় এবং জমির উর্বরতা হ্রাস পায়।

- বিমান পরিষেবা বন্ধ – সাম্প্রতিক কালে আইসল্যান্ডের অগ্ন্যুৎপাতের সময় নির্গত ছাই ও ধোঁয়ার কারণে দৃশ্যমানতা এত হ্রাস পেয়েছিল যে দীর্ঘদিন বিমান পরিসেবা বন্ধ ছিল।

দাবানল কী? দাবানল সৃষ্টির কারণগুলি লেখো।

দাবানল (Forest fire) – বনের শুকনো ডালে ডালে ঘষা লেগে বা শুকনো পাতায় বজ্রপাতের তীব্র তাপে আগুন জ্বলে অথবা মানুষের ব্যবহৃত কোনো দাহ্য পদার্থ থেকে আগুন লেগে যখন বিশাল বনাঞ্চল পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তখন তাকে দাবানল বলে।

দাবানল সৃষ্টির কারণগুলি নিম্নলিখিত –

প্রাকৃতিক কারণ –

- বজ্রপাত – বজ্রপাতের জন্য বনভূমির শুকনো পাতা, ডালপালায় অগ্নিসংযোগ ঘটলে দাবানলের সৃষ্টি হয়।

- প্রবল ঝোড়ো হাওয়া – সরলবর্গীয় অরণ্যের গাছগুলি খুব দীর্ঘ হয়। প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় গাছের লম্বা ডালপালা পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খেতে থাকে। এর ফলে অনেক সময় আগুনের ফুলকি বের হয় যা দাবানল সৃষ্টি করে।

- দীর্ঘদিন খরা – দীর্ঘদিন খরা চলতে থাকলে ছোটো বড়ো উদ্ভিদ শুকিয়ে যায়, যা দাবানল সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।

- অগ্ন্যুৎপাত – আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে নিকটবর্তী বনভূমিতে আগুন লেগে দাবানল সৃষ্টি হতে পারে।

- বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব – বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে দাবানল সৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- পাথরের ঘর্ষণ – শুষ্ক ঋতুতে পার্বত্য ঢাল বেয়ে পাথরের টুকরো গড়িয়ে নামার সময় ঘষা লেগে আগুনের ফুলকি সৃষ্টি হয় যা পার্বত্য বনভূমিতে দাবানল সৃষ্টি করে।

মনুষ্যসৃষ্ট কারণ –

- ঝুম চাষ – পাহাড়ি অঞ্চলে জঙ্গল কেটে পুড়িয়ে আদিম প্রথায় ‘ঝুম চাষ’ করা হয়। এই সময়ে মাঝে মাঝে বনে আগুন লেগে যায়।

- অসতর্কতা – পর্বতারোহীদের রান্নার সময় বা অসতর্কভাবে জ্বলন্ত বিড়ি, সিগারেট নিক্ষেপ থেকেও দাবানল সৃষ্টি হতে পারে।

- শর্টসার্কিট থেকে – বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকেও বনে আগুন লাগতে পারে।

দাবানলের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

দাবানলের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়গুলি নিম্নলিখিত –

- অরণ্য ধ্বংস – দাবানলের ফলে পৃথিবীর ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোয় জলবায়ু অঞ্চলের অনেক অরণ্য পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন – 1995 সালে উত্তরপ্রদেশে দাবানলে ধ্বংস হয়ে যায় প্রায় পৌনে চার লক্ষ হেক্টর বনভূমি।

- বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি – দাবানলের ফলে অরণ্যে অনেক বিরল ও লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণী চিরতরে বিলুপ্ত হয়, যা বনজ বাস্তুতন্ত্রের ভয়ংকর ক্ষতি করে থাকে।

- প্রাণহানি – দাবানলে বনভূমিতে বসবাসকারী পশুপাখি আগুনে পুড়ে মারা যায়।

- বায়ুদূষণ – দাবানলের ফলে নানা ধরনের বিষাক্ত গ্যাস, ছাই বায়ুতে মেশে। ফলে বায়ুদূষণ ঘটে।

- মৃত্তিকা অবনমন – মাটির অণুজীব মারা যায়, মাটি আলগা হয়ে সহজে ক্ষয়ের কবলে পড়ে। মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়।

- আর্থিক ক্ষতি – দামি কাঠ, ভেষজ উদ্ভিদ প্রভৃতি বনজ সম্পদ ধ্বংস হওয়ায়, অরণ্য নির্ভর পর্যটন শিল্পে ক্ষতি হওয়ায় মানুষের বিশাল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়।

দাবানল প্রতিরোধের উপায়গুলি লেখো।

দাবানল প্রতিরোধের উপায়গুলি হল –

- বিধিনিষেধ আরোপ করা – বনাঞ্চলের নিকটে জ্বালানি ও দাহ্য ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ করা এবং বনাঞ্চলে বনভোজন ও পর্বতারোহীদের রান্নার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

- অরণ্য পরিষ্কার রাখা – বনভূমির শুকনো পাতা, ডালপালা ও অন্যান্য শুকনো অংশ যথাসম্ভব পরিষ্কার করে রাখা।

- পরিখা খনন – দাবানলের সম্ভাবনাযুক্ত স্থানের চারদিকে পরিখা খনন করতে হবে যাতে তার বাইরে আগুন ছড়াতে না পারে।

- প্রশিক্ষণ – আগুন নেভানোর কাজে যুক্ত মানুষদের অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত করতে হবে।

- সতর্কতা মেনে চলা – সংকেত দাবানল সম্পর্কিত আগাম বিপদ মেনে চলতে হবে।

- দ্রুত আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করা – দাবানল যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্য দাবানল সৃষ্ট স্থানে আকাশ থেকে জল, কেমিক্যাল মিশ্রিত জল এবং দ্রুত আগুন নেভানো যায় এমন জিনিস নিক্ষেপ করতে হবে।

- জনসচেতনতা বৃদ্ধি – দাবানলের হাত থেকে বাঁচার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে অরণ্যাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষকে সচেতন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

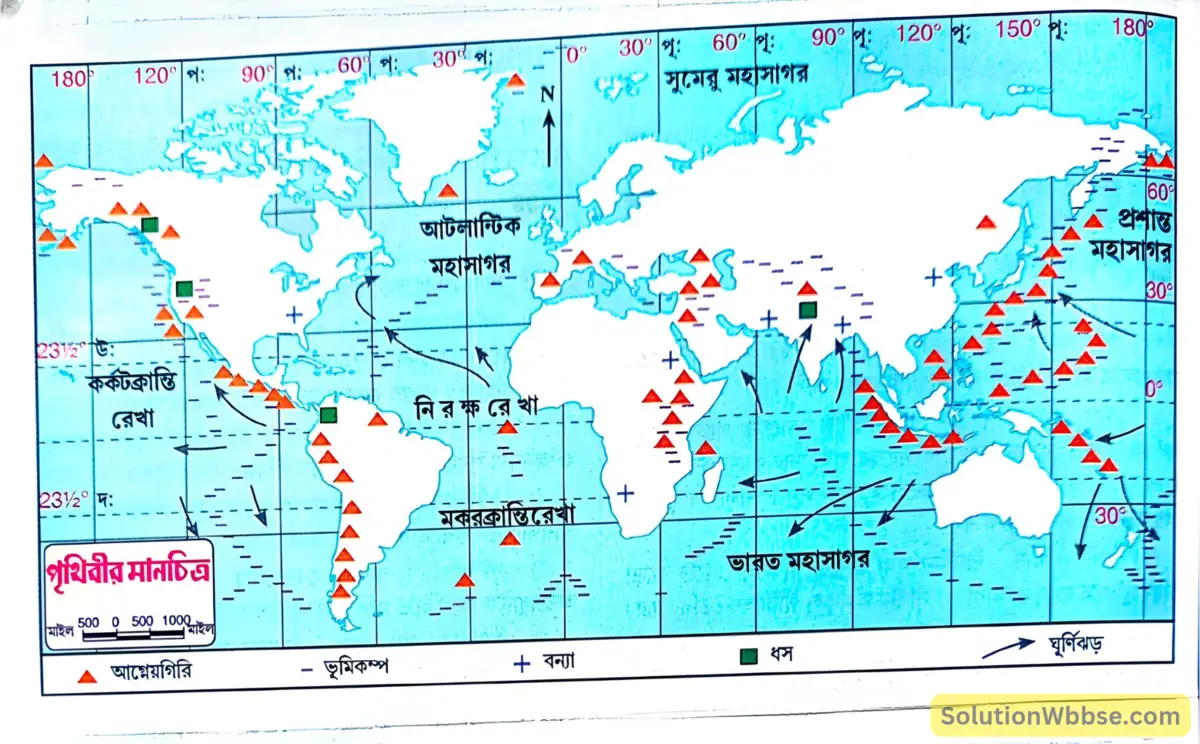

বিশ্বের বিভিন্ন বিপর্যয়প্রবণ এলাকাগুলি সম্পর্কে লেখো।

বিভিন্ন প্রকার বিপর্যয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলিই মানুষের জীবনে বেশি প্রভাব ফেলে। বিশ্বের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে এক এক প্রকার বিপর্যয় প্রাধান্য লাভ করে। যেমন –

- অগ্ন্যুৎপাত (Volcanism) – সক্রিয় আগ্নেয়গিরি অধ্যুষিত অঞ্চলে সাধারণত মানবজীবনে অগ্ন্যুৎপাত জনিত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা বেশি থাকে। যেমন – ইতালির ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি সংলগ্ন এলাকা।

- ভূমিকম্প (Earthquake) – পৃথিবীর অভিসারী পাত সীমানা বরাবর, প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলা, মধ্য মহাদেশীয় বলয় হল প্রধান ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। এছাড়া জাপান, ফিলিপিন্স, ইরান, তুরস্ক, মায়ানমার ইত্যাদি অধিক ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা।

- ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) – পৃথিবীর শক্তিশালী ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় ক্যারিবিয়ান সাগর ও USA -তে হ্যারিকেন, চিনসাগরে টাইফুন, ভারত মহাসাগরে সাইক্লোন, অস্ট্রেলিয়ায় উইলি উইলি ইত্যাদি নামে পরিচিত এবং এই ঘূর্ণিঝড়গুলির প্রকোপ উপকূলবর্তী অঞ্চলে বেশি দেখা যায়।

- বন্যা (Flood) – পৃথিবীর প্রধান প্রধান নদী অববাহিকার বদ্বীপ অঞ্চল অধিক বন্যাপ্রবণ। যেমন – চিনের হোয়াংহো নদী অববাহিকা, নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকা ইত্যাদি।

- খরা (Drought) – বিশ্বের যে স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম এবং অনিয়মিত সেখানে খরার আশঙ্কা বেশি। যেমন – মরুপ্রধান অঞ্চল।

- ভূমিধস (Land Slide) – পৃথিবীর পার্বত্য অঞ্চল, ভূমিকম্পপ্রবণ ও আগ্নেয়গিরি অধ্যুষিত অঞ্চলে ভূমিধস বেশি দেখা যায়। যেমন – হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল।

- মনুষ্যসৃষ্ট (Man made) – পৃথিবীর বৃহৎ শিল্প কারখানা সমৃদ্ধ এলাকা, খনি অঞ্চল, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বিভিন্ন গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্রের নিকটে বসবাসকারীদের মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের সম্ভাবনা বেশি।

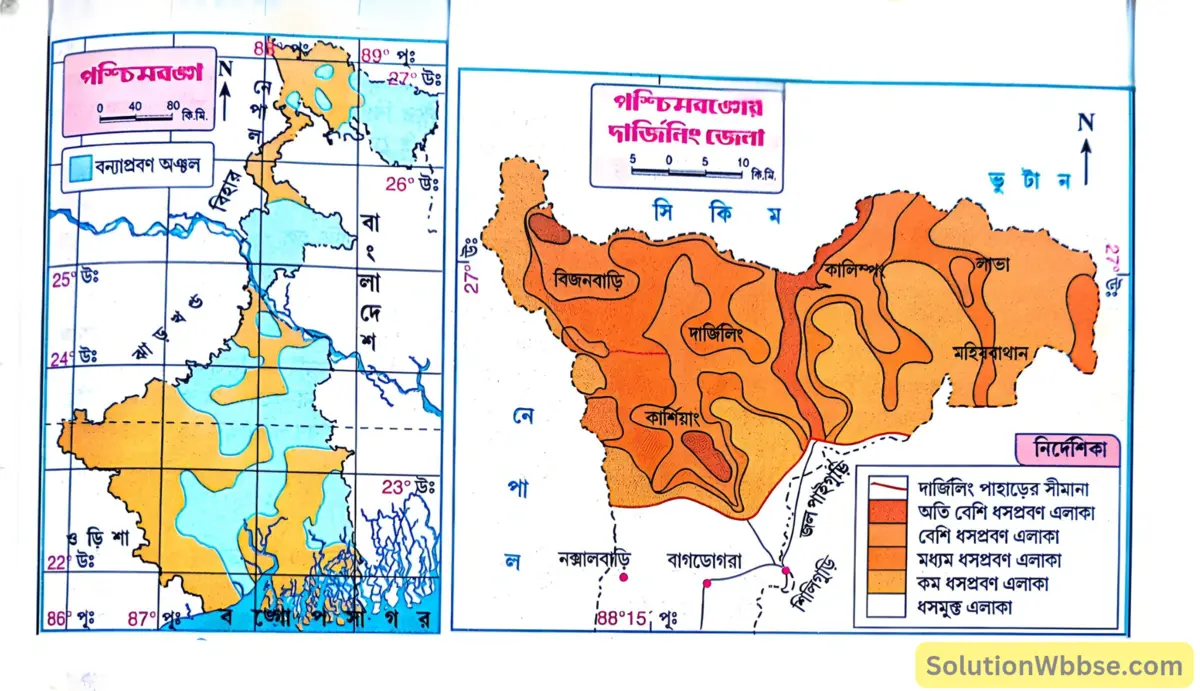

পশ্চিমবঙ্গের দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের প্রকৃতি ও প্রভাবিত অঞ্চল সম্পর্কে লেখো।

| পশ্চিমবঙ্গের দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের প্রকৃতি বা ধরন | প্রভাবিত অঞ্চল |

| বন্যা (পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুর্যোগ ও বিপর্যয়) | নদীমাতৃক পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলাই বন্যাপ্রবণ। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, মালদা, মুরশিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, বর্ধমান, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, নদীয়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছরই বর্ষার সময় বন্যা দেখা দেয়। উত্তরবঙ্গে তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা প্রভৃতি নদীতে প্রতি বছর বন্যা হয়। দক্ষিণবঙ্গে ভাগীরথী, অজয়, দামোদর (দুঃখের নদ), রূপনারায়ণ, কাঁসাই, শিলাবতী প্রভৃতি নদীখাতের জলবহন ক্ষমতা কমে যাওয়ায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়। |

| খরা | পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু অংশ খরাপ্রবণ অঞ্চলের অন্তর্গত। |

| ধস | পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের কার্শিয়াং, চুনভাটি, রাম্মাম, লোঠামা, সিরিখোলা, লাভা, নকশালখোলা, কালিম্পং, তুংসুং প্রভৃতি অঞ্চল অত্যন্ত ধসপ্রবণ। |

| ঘূর্ণিঝড় | পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চল প্রায় প্রতিবছরই বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। 2009 সালের 25 মে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চলে ‘আয়লা’ নামক বিধ্বংসী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। |

| ভূমিকম্প | পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল প্রবল ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে এবং দক্ষিণের গাঙ্গেয় সমভূমি মাঝারি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। |

| সুনামি | পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চলে সুনামির প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন – 2004 সালে সুনামির প্রভাব দেখা গিয়েছিল। |

| নদীপাড় ভাঙন | পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও মুরশিদাবাদ জেলার অন্যতম বিপর্যয় হল নদীপাড় ভাঙন। |

| সমুদ্রতট ভাঙন | গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের পশ্চিম অংশ এবং দিঘার উপকূল অঞ্চল বর্তমানে ভাঙন বিপর্যয়ের সম্মুখীন। |

পশ্চিমবঙ্গের বন্যা সৃষ্টির প্রধান কারণগুলি লেখো।

পশ্চিমবঙ্গের বন্যা সৃষ্টির প্রধান কারণগুলি হল –

- প্রবল বর্ষণ – বর্ষাকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ক্রমাগত প্রবল বর্ষণের ফলে নদীর দুকূল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। যেমন – 1978 খ্রিস্টাব্দে দামোদর নদ থেকে সৃষ্ট বন্যা।

- ঝড়বৃষ্টি – পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চলে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্যা সৃষ্টি হয়। যেমন – 2009 সালে আয়লা-র প্রভাবে সুন্দরবন অঞ্চল ভেসে যায়।

- জোয়ারের জল – সুন্দরবন অঞ্চলে বিশেষত ভরা কোটালের সময় জোয়ারের জলে নদীর দুকূল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। প্রায় প্রতি বছরেই বর্ষাকালে এই ধরনের বন্যা হয়।

- নদী বাঁধ ভাঙন – বন্যা প্রতিরোধের জন্য তৈরি করা বাঁধগুলি কখনো কখনো ভেঙে গিয়ে বন্যা দেখা দেয়।

- অতিরিক্ত জল ছাড়া – মাইথন, ফারাক্কা, পাঞ্চেত প্রভৃতি জলাধার থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গে বন্যার সৃষ্টি হয়।

পশ্চিমবঙ্গের খরা সৃষ্টির কারণগুলি লেখো।

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বীরভূম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু অংশে খরা দেখা যায়। যথা – মূলত দুটি কারণে পশ্চিমবঙ্গে খরা সৃষ্টি হয়।

- মৌসুমি বৃষ্টিপাতের অনিয়মতা এবং অনিশ্চয়তার জন্য খরা সৃষ্টি হয়।

- অনাবৃষ্টি ছাড়াও ভৌম জলের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর ক্রমশ নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। এটি খরা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

পশ্চিমবঙ্গকে কয়টি ভূমিকম্প অঞ্চলে ভাগ করা হয় ও কী কী?

Geological Survey of India পশ্চিমবঙ্গকে High Risk-4 ভূমিকম্প অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং The Bureau of Indian Standards পশ্চিমবঙ্গকে 5টি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে ভাগ করেছে। যথা –

- অঞ্চল-। – দার্জিলিং জেলা ও জলপাইগুড়ি জেলার হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল।

- অঞ্চল-Ⅱ– পুরুলিয়া জেলা।

- অঞ্চল-III – মুরশিদাবাদ, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও কলকাতা।

- অঞ্চল-IV – দার্জিলিং জেলার দক্ষিণাংশ, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার পশ্চিমাংশ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনা।

- অঞ্চল-V – জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার পূর্বাংশ।

পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব সম্পর্কে লেখো।

পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চল ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি প্রায় প্রতিবছরই ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। গত 30 বছরে প্রায় 26টি ঘূর্ণিঝড় এখানে হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে –

- প্রচুর গাছপালা ও বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়ে।

- বহু পশুপাখি ও মানুষ প্রাণ হারায়।

- সুন্দরবন অঞ্চলে প্রবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ঘটে, ফলে বন্যার জলে ঘরবাড়ি, ফসল ডুবে যায়। মাটি লবণাক্ত হয়ে চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

- পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 2009 সালের 25 মে-তে ঘটে যাওয়া বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আয়লার প্রভাবে সুন্দরবনসহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। অসংখ্য মানুষ, পশু-পাখি প্রাণ হারায়।

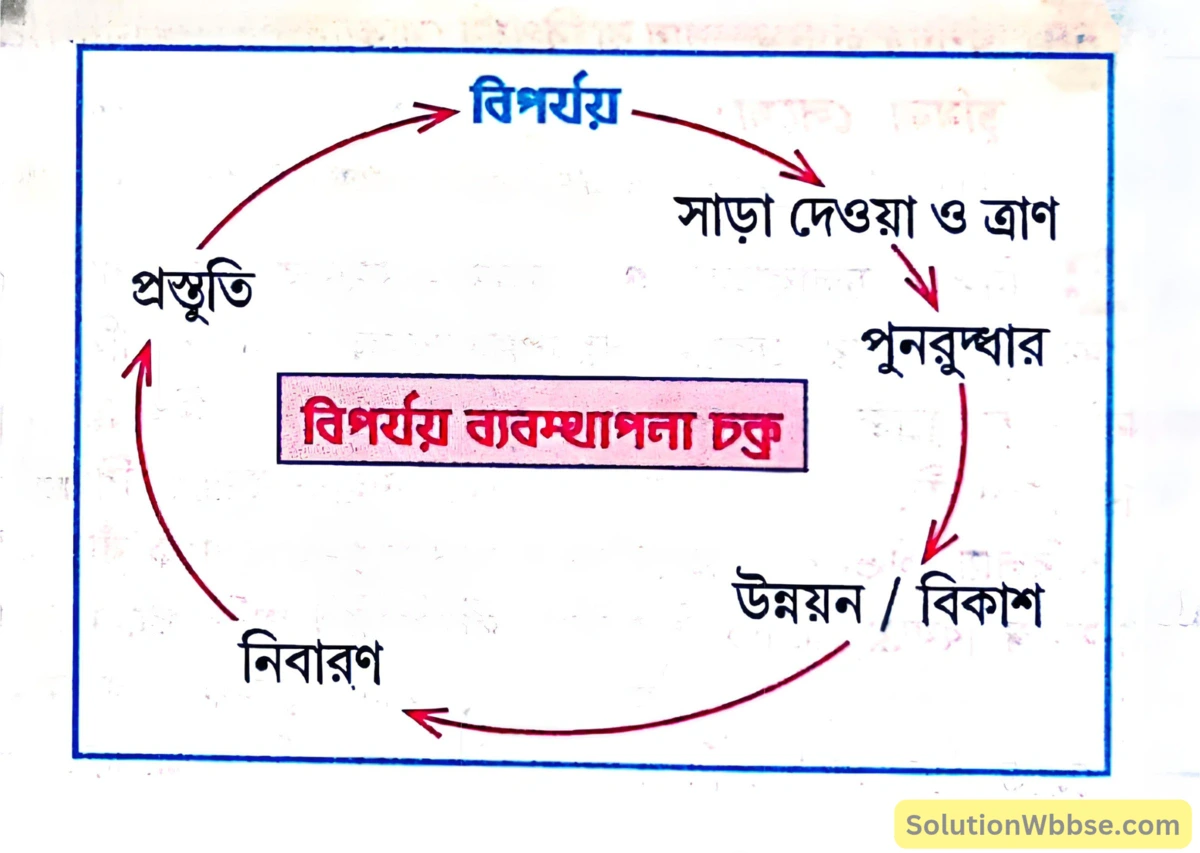

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝো?

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা – বিপর্যয়ের সকল স্তরে গৃহীতনীতিসমূহ, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের সমষ্টিগত রূপকে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বলে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য – বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হল বিপর্যয় মোকাবিলা করতে সক্ষম একটি জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা, দুর্যোগ চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণ করা, যে-কোনো বিপর্যয়ের সময়ে দ্রুত কাজ শুরু করা, প্রতিবিধানমূলক নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সুসংহত উদ্যোগ ও প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বিপর্যয়ের ঝুঁকি ও মানুষের দুর্গতি কমানো, বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য গড়ে তোলা।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার স্তর – মূলত তিনটি স্তরে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজকর্মকে ভাগ করা হয়। যথা –

- বিপর্যয়ের পূর্ববর্তী কার্যকলাপ – এর মধ্যে বিপর্যয়ের ঝুঁকি মূল্যায়ন, বিপর্যয় সংক্রান্ত গবেষণা, শিক্ষা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি, বিপর্যয় মোকাবিলার সঠিক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

- বিপর্যয় চলাকালীন কার্যকলাপ – ত্রাণ, উদ্ধারকার্য, আশ্রয়দান প্রভৃতি এই স্তরের কার্যকলাপ।

- বিপর্যয় পরবর্তী কার্যকলাপ – এই পর্যায়ের মূল কাজ হল পুনর্বাসন।

এই তিন পর্যায়কে একত্রে PMR পর্যায় বলে। অর্থাৎ, Preparedness বা P (প্রস্তুতিকরণ), Mitigation বা M (প্রশমন) এবং Recovery বা R (পুনরুদ্ধার)। প্রতি বছর 13 অক্টোবর দিনটিকে ‘বিপর্যয় লঘুকরণ দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়।

বিপর্যয় পূর্ববর্তী পর্যায় বলতে কী বোঝো?

পূর্বজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে বিপর্যয় লঘুকরণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিপর্যয়ের পূর্বে বিভিন্ন ধরনের পন্থা অবলম্বন করা হয়। একে বিপর্যয় পূর্ববর্তী পর্যায় বলে। একে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন –

- প্রস্তুতিকরণ (Preparedness) – এই পর্যায়ে যে কাজগুলি করা হয় সেগুলি হল –

- যে-কোনো বিপর্যয়ের ঝুঁকির মূল্যায়ন করা হয়, বিপর্যয় সম্পর্কে গবেষণা করা হয়

- বিপর্যয় মোকাবিলার আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা করা হয়

- বিপর্যয়প্রবণ এলাকার সম্পদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়

- বিপর্যয়প্রবণ এলাকায় পর্যাপ্ত সহযোগিতা দেওয়া হয়

- বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়

- বিপর্যয় সংক্রান্ত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ ও তার উন্নতি করা হয়

- বিপর্যয় সংক্রান্ত শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়

- বিপর্যয়ের সময়, তার আগে ও পরের সময়ের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়

- জরুরি অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য সঠিক পরিকল্পনা করা হয়

- বিপর্যয়ের পূর্বে বিপর্যয়প্রবণ এলাকাবাসীদের মহড়া প্রদান করা হয় যাতে বিপর্যয়ের সময় তারা সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে

- বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যেমন দমকল

- আবহাওয়া দপ্তর, সেনাবাহিনী, এনজিও ইত্যাদি গড়ে তোলা হয়।

- প্রশমন (Mitigation) – এই পর্যায়ে যে কাজগুলি করা হয় সেগুলি হল –

- বিপর্যয়প্রবণ এলাকার মানচিত্র প্রস্তুতি

- সঠিক ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন

- স্থানীয়, আঞ্চলিক, রাজ্য, কেন্দ্রীয় ও বিশ্ব পর্যায়ে বিপর্যয় মোকাবিলার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ।

- নিবারণ (Prevention) – মানুষ ও সম্পদ রক্ষার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাই হল নিবারণ। ভবিষ্যতে বিপর্যয় যাতে মারাত্মক আকার ধারণ না করে তার জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে বিপর্যয় নিবারণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

বিপর্যয় পরবর্তী পর্যায় (Post-Disaster Stage) বলতে কী বোঝো?

বিপর্যয় কবলিত মানুষের দ্রুত উদ্ধার ও তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য বিপর্যয়ের পরবর্তীকালে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়, একে বিপর্যয় পরবর্তী পর্যায় বলে। তিনটি পদক্ষেপে এই পর্যায়ে কাজ করা হয়। যথা –

ত্রাণ সরবরাহ (Relief) – বিপর্যস্ত মানুষের কাছে দ্রুত শুকনো খাবার, জল, ওষুধ, প্লাস্টিক, কম্বল, ত্রিপল পৌঁছে দেবার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করে থাকে এবং কোথায়, কতটা ত্রাণ যাবে, তার নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা গ্রহণ সবই পরিকল্পনা করে থাকে। এরা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সংযোগও রক্ষা করে।

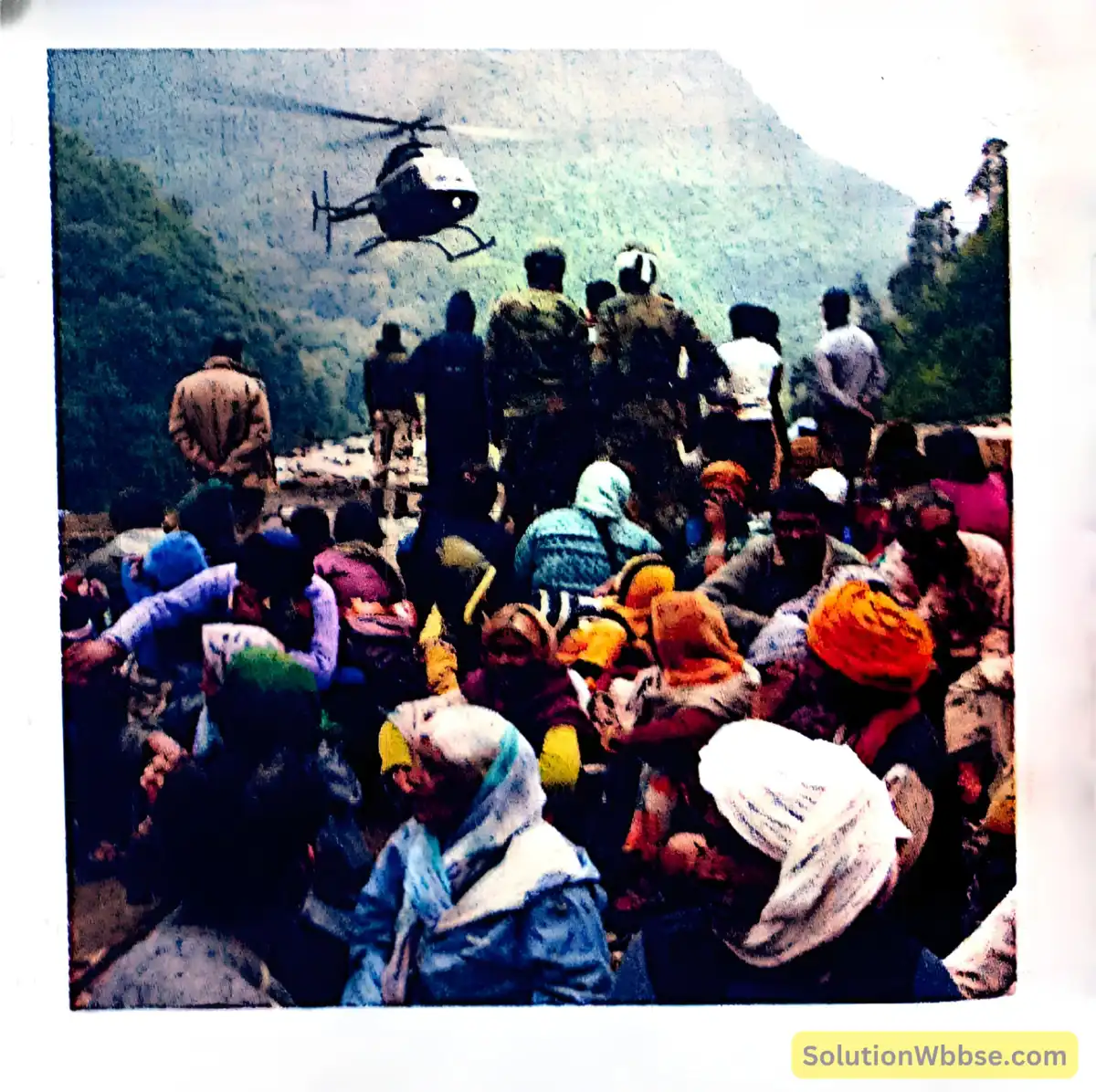

উদ্ধার কাজ (Recovery) – বিপর্যয় কবলিত এলাকার মানুষদের দ্রুত উদ্ধারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, সেনাবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করে থাকে। দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ করতে সংবাদ মাধ্যম ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

পুনর্বাসন (Rehabilitation) – বিপর্যয়ের পরবর্তীকালে বিপদগ্রস্ত মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে গৃহ নির্মাণ থেকে শুরু করে অস্থায়ী আশ্রয় শিবির গড়ে তোলা, আর্থিক সাহায্য প্রদান ইত্যাদি কাজে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিপর্যয় মোকাবিলায় যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি কী কী?

অথবা, বিপর্যয় মোকাবিলায় যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা লেখো।

বিপর্যয় মোকাবিলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধুমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারাই বিপর্যয়ের হাত থেকে হাজার হাজার মানুষ রক্ষা পেতে পারে আবার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হলে বহু মানুষের প্রাণ যেতে পারে।

বিপর্যয় মোকাবিলায় বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা – যোগাযোগ ব্যবস্থা কোনো একটি না হয়ে জালকাকার ব্যবস্থার দ্বারা বিপর্যয় মোকাবিলা করে। এগুলি হল – টেলিফোন ব্যবস্থা; উপগ্রহ যোগাযোগ; ওয়ারলেস সেট; এয়ার হর্ন; সাইরেন ও ঘণ্টা; খবর আদানপ্রদানকারী সাইকেল বাহিনী; মোটর সাইকেল বাহিনী; দূরদর্শন; মাইক লাগানো জিপ; নৌকা; সতর্কবাণী সম্প্রচার; স্লাইড (Slide) সহযোগে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি।

বিপর্যয় চলাকালীন ব্যবস্থাপনা (Disaster Occurance Management) বলতে কী বোঝো?

বিপর্যয় চলাকালীন ব্যবস্থাপনাকে উদ্ধারকার্যও বলে। উদ্দেশ্য হল ক্ষয়ক্ষতির আতঙ্ক থেকে মানুষকে দূরে রাখা। অনেক বিপর্যয়ে এর সুযোগ থাকে না, যেমন – টর্নেডো চলাকালীন। তবে দীর্ঘস্থায়ী বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যেমন –

- নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর (Safe Evacuation) – এক্ষেত্রে বিপর্যয়ের মাত্রা বুঝে মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা উচিত। যেমন – বন্যার সময়।

- উদ্ধারকার্য (Rescue operation) – ভূমিকম্প, ভূমিধস জাতীয় বিপর্যয় ঘটলে জরুরি ভিত্তিতে উদ্ধারকার্য চালানো উচিত।

- ত্রাণশিবির পরিচালনা (Management of relief camp) – উদ্ধারকৃত মানুষজন, গৃহপালিত জীবজন্তুদের থাকা ও খাওয়ার জন্য ত্রাণশিবিরের বন্দোবস্ত করতে হবে। ত্রাণশিবির এমন জায়গায় করা উচিত যাতে বেশ কিছু দিন থাকার বন্দোবস্ত থাকে এবং নিরাপদ জায়গা থেকে ওষুধ, বস্ত্র, খাদ্য নিয়ে আসা যায়।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় জাতীয় নীতির প্রধান উদ্দেশ্য গুলি লেখো।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় জাতীয় নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল –

- যে-কোনো বিপর্যয়ের সময় দ্রুত কাজ শুরু করা, সংহত উদ্যোগ ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের দুর্গতি কমানো,

- সমস্যা সমাধানে প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা,

- বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণের জন্য সামাজিক সামর্থ্য গড়ে তোলা,

- বিপর্যয়ের বিপদ কমানোর জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা,

- সারাবছর বিভিন্ন স্তরে যে-কোনো ধরনের বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার উপযোগী প্রস্তুতি নিয়ে তৈরি থাকা,

- বিপর্যয় মোকাবিলায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করা,

- সমাজের দুর্বলতর ও পিছিয়ে পড়া অংশ ও ব্যক্তি বিশেষের অথবা কোম্পানির লোকদের সাহায্য করা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দায় কমানোর জন্য বিমা ব্যবস্থা চালু করা।

ভারতে বিপর্যয় মোকাবিলায় 1993-94 খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ অবধি কোন্ কোন্ বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

ভারতে বিপর্যয় মোকাবিলায় 1993-94 খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ অবধি যে বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল –

- বিপর্যয় সম্পর্কিত সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও মজুত রাখা।

- মানব ও সম্পদের উন্নয়ন করা।

- জাতীয় স্তরে National Committee for Disaster Management নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলা।

- জনগণের শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা ও বিপর্যয় মোকাবিলায় মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিপর্যয় মোকাবিলার কাজকর্ম জারি রাখা। প্রতিবছর 29 অক্টোবর National Day for Disaster Reduction ও World Disaster Reduction Day পালন করা।

- পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বারা গ্রামস্তরে বিপর্যয় মোকাবিলা করার পদ্ধতি প্রয়োগ করা।

- বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণায় সাহায্য করা।

বিপর্যয় মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনের ভূমিকা (District Administration) লেখো।

বিপর্যয় মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিপর্যয় মোকাবিলায় জেলা ত্রাণ কমিটির মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা প্রথমেই একটি আপৎকালীন পরিকল্পনা তৈরি করেন। যে বিষয়গুলি এই পরিকল্পনার অন্তর্গত সেগুলি হল –

- ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যের জন্য জেলাস্তরের একটি কন্ট্রোল রুম তৈরি করা;

- দেশের অন্য স্থান বা বিদেশি ত্রাণ গ্রহণের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রস্তুত করা;

- বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য বিশেষ ত্রাণ ব্যবস্থা তৈরি করা;

- পরিস্থিতি ও প্রয়োজনবোধে দেশের সেনাবাহিনীর সাহায্য নেওয়া;

- মৃত মানুষ ও জীবদেহ দ্রুত অপসারণ ও সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

- উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য শিবির গঠন করা;

- উপযুক্ত চিকিৎসার বিপর্যয়কালীন ও পরবর্তীকালীন মহামারি প্রতিরোধ কর্মসূচি নেওয়া;

- রাস্তা, ব্রিজ, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন বিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ;

- বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা ও জনসংযোগ বৃদ্ধি করা;

- সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় রূপরেখা তৈরি ও সম্পদ সৃষ্টি;

- বিপর্যয় মোকাবিলায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংযুক্ত করা;

- প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করা;

- মানুষের মধ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা সম্বন্ধীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইনের মূল উদ্দেশ্য কী এবং এটি কীভাবে দেশে প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় সাহায্য করে?

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন –

2005 সালের নভেম্বর মাসে ‘জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা’ সংক্রান্ত আইন চালু হয়। এর পরিভাষাগত নাম ‘Disaster Management Act, 2005’। এই আইন অনুসারে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি সংস্থা গঠিত হয়। হয় যেমন –

- জাতীয় স্তরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত ‘জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা নির্ণায়ক’ (National Disaster Management Authority)

- বিপর্যয় সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষার জন্য গঠিত হয় ‘জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংস্থা’ (National Institute of Disaster Management)

- ত্রাণ ও উদ্ধারকারীদের জন্য গঠিত হয় ‘জাতীয় বিপর্যয় প্রতিকারক বল’ (National Disaster Response Force);

- রাজ্যস্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত হয় ‘রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা নির্ণায়ক’ (State Disaster Management Authority) এবং জেলাস্তরে গঠিত হয় (District Disaster Management Authority)

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি রাজ্যের আয়ত্তাধীন। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে সহায়কের ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিপর্যয় মোকাবিলায় অংশগ্রহণকারী কয়েকটি সংগঠনের নাম লেখো।

- রাষ্ট্রপুঞ্জ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তর (United Nation Disaster Management Team or UNDMT)

- ভারতীয় সেনাবাহিনী (Indian Armed Forces or IAF)

- নাগরিক প্রতিরক্ষা (Civil Defence)

- স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (Non-Government Organisation or NGO)

- এন সি সি (National Cadet Crops or NCC) প্রভৃতি।

বন্যাসংক্রান্ত বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য কী ব্যবস্থাপনা বা পরিকল্পনা নেওয়া হয়?

বন্যাসংক্রান্ত বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য গৃহীত পরিকল্পনাগুলি হল –

গঠনমূলক ব্যবস্থাপনা –

- অববাহিকা রক্ষণাবেক্ষণ – নদী অববাহিকার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, উত্তম জল নিকাশি ব্যবস্থা, নদীখাতের গভীরতা বৃদ্ধির উপর জোর দিতে হবে।

- উঁচু স্থানে বাড়ি নির্মাণ – বন্যাপ্রবণ এলাকায় বাড়ি উঁচু স্থানে করতে হবে।

- জলাশয় নির্মাণ – বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল সংরক্ষণ করার জন্য জলাশয় নির্মাণ করতে হবে যাতে নদীর জল বেশি বৃদ্ধি না পায়।

- বাঁধ নির্মাণ – বন্যা নিয়ন্ত্রণে নদীতে বাঁধ দেওয়া, পাড় বাঁধানো ইত্যাদি কাজ করতে হবে।

- কর্মসূচি গ্রহণ – বৃক্ষ রোপণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

- প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত – আগে থেকে চাল, ডাল, আটা, নুন, শুকনো খাবার, কেরোসিন, মোমবাতি, দেশলাই, অত্যাবশ্যক ওষুধ প্রভৃতি মজুত রাখতে হবে।

অগঠনমূলক ব্যবস্থাপনা –

- মানচিত্র চিহ্নিতকরণ – বন্যাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে মানচিত্র তৈরি করতে হবে।

- ভূমি ব্যবহার নীতি – প্লাবনভূমি এলাকার সঠিক ভূমি ব্যবহার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

- বাঁধে জল ছাড়ার সতর্কতা – বাঁধ ও জলাধার থেকে জল ছাড়ার সময় আগাম সতর্কতা ও পূর্বাভাস দিতে হবে যাতে জনগণ নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারে।

- বৃষ্টির পূর্বাভাস – বৃষ্টিপাতের সঠিক পূর্বাভাস দিতে হবে।

- ত্রাণের ব্যবস্থা – জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণের ব্যবস্থা করা এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সরবরাহ করতে হবে।

কত খ্রিস্টাব্দে গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন (Ganga Flood Control Commission, GFCC) প্রতিষ্ঠা করা হয়?

1972 খ্রিস্টাব্দে গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন (GangaFlood Control Commission, GFCC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। গঙ্গা নদীর অববাহিকাগুলিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা এবং সঠিক পরিকল্পনার জন্য এই কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ফারাক্কা বাঁধ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ (Farakka Barrage Project Authority) গঠিত হয়। National Flood Commission প্রতিষ্ঠিত হয় 1980 খ্রিস্টাব্দে।

খরা নিয়ন্ত্রণে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?

খরা নিয়ন্ত্রণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে –

- খরা এলাকা চিহ্নিতকরণ – উল্লেখযোগ্য খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করে Drought Prone Area Programme (DPAP) এবং Desert Development Programme (DDP) -এর মাধ্যমে খরা সম্পর্কে অগ্রিম ধারণা দেওয়া এবং প্রস্তুতি নেওয়া যায়।

- বৃক্ষরোপণ – খরাপ্রবণ এলাকাতে সামাজিক বনসৃজন, কৃষিবনসৃজন, বনমহোৎসব প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। এতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে, জল ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভৌমজলের সঞ্চয় বৃদ্ধি করে ও ভৌমজলস্তরকে ওপরের দিকে এগিয়ে আসতে সাহায্য করে।

- শুষ্ক কৃষি ব্যবস্থা চালু করা – খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলিতে শুষ্ক কৃষি ব্যবস্থা চালু করা এবং কৃষকদের খরা সহ্যকারী বীজ সরবরাহ করা। এতে জলের ঘাটতি কিছুটা কমানো সম্ভব।

- বর্ষার জল সংরক্ষণ – জলাধার নির্মাণ করে এবং নীচু জায়গাগুলিতে বর্ষার জলকে ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কৃষিকার্যে ভৌমজলস্তর নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা না হয়।

- বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ – খরাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। যেমন – ‘জল ধরো জল ভরো’ (যা পশ্চিমবঙ্গে চলছে), শিশিরের জল সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা স্থাপন ইত্যাদি।

- খরার পূর্বাভাস – কৃত্রিম উপগ্রহ (INSAT) মারফত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া যায়। ফলে খরা হবে কি না, কী ধরনের শস্য চাষ করা উপযুক্ত হবে সেই সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য কী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা নেওয়া হয়?

ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য গৃহীত পরিকল্পনাগুলি হল –

ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে গৃহীত ব্যবস্থা –

দুইভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

গঠনমূলক ব্যবস্থাপনা –

- ঝড়ের সময় আশ্রয় নেওয়া যায় এমন গৃহ নির্মাণ করতে হবে

- ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিয়ে গৃহ নির্মাণ করতে হবে

- ঘূর্ণাবর্তের পূর্বাভাস সঠিক সময়ে দিতে হবে

- মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করতে হবে

- উপকূলবর্তী এলাকায় বায়ুর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝাউ, ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদ লাগাতে হবে

- ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা পেয়ে যাতে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া যায় তার জন্য উন্নত সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

অগঠনমূলক ব্যবস্থাপনা –

- ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে মানচিত্র তৈরি করতে হবে

- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা করে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা ছেড়ে কম দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করতে হবে

- ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস যাতে সঠিক সময়ে দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে

ঘূর্ণিঝড়ের সময় গৃহীত ব্যবস্থা –

- মজবুত বাড়িঘরের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া

- ঝড় চলাকালীন বাড়ির বাইরে না বেরোনো

- গাছের তলায়, বৈদ্যুতিক তারের নীচে না থাকা

- সমুদ্রে মাছ ধরতে না যাওয়া

- গৃহপালিত পশুদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া

ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী গৃহীত ব্যবস্থা –

- ঝড়ে আটকে পড়া মানুষ ও পশুদের উদ্ধার করা

- আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

- অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা

- প্রয়োজনীয় খাদ্যের ও পানীয় জলের জোগান দেওয়া

- সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা

ভূমিকম্পজনিত বিপর্যয়ে গ্রহণীয় ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ করো।

অথবা, ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

অত্যন্ত ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় হল ভূমিকম্প। এই বিপজ্জনক দুর্যোগকে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলেও কিছু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর ফলে সংঘটিত বিপর্যয়ের মাত্রা হ্রাস করা যেতে পারে।

ভূমিকম্পের পূর্বে গ্রহণীয় ব্যবস্থা – ভূমিকম্পের পূর্বে বলে প্রকৃত অর্থে কিছু নেই কারণ ভূমিকম্প কখন কোথায় কবে হবে তা বলা অসম্ভব। তবে, ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে মানুষকে প্রাথমিক চিকিৎসা, আগুন নির্বাপণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করা উচিত। ভূমিকম্প রোধক বাড়ি নির্মাণ করা উচিত।

ভূমিকম্পের সময় গ্রহণীয় ব্যবস্থা – ভূমিকম্প এক ক্ষণস্থায়ী বিপর্যয়। মানুষ প্রস্তুত হওয়ার আগেই তার ধ্বংসলীলা সাঙ্গ হয়। তবুও কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ থাকলে এই সময়ের মধ্যেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া যায়। যথা –

- ভীত হয়ে দিশেহারা না হওয়া

- বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে এসে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ানো

- লিফট বা এসকালেটর না চড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা

- গাড়ি থামিয়ে তার থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসা

- গ্যাস, মোমবাতি, হিটার প্রভৃতি জ্বলন্ত বস্তু নিভিয়ে ফেলা

- বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জলের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া

- সাময়িক কম্পন বন্ধ হলেও আফটার শক বা পরকম্পন সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রভৃতি

ভূমিকম্পের পর গ্রহণীয় ব্যবস্থা –

- ভূমিকম্পের পর যথা শীঘ্র উদ্ধারকার্য শুরু করা এবং উদ্ধারকারী দলকে সহায়তা করা

- আহত মানুষদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা ও তাদের থাকার জন্য সরকারি ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া

- কোথাও আগুন লাগলে তা নিভিয়ে ফেলার চেষ্টা করা

- রেডিয়ো বা অন্য কোনো মাধ্যমে ঘোষিত পুনর্কম্পন বা ত্রাণ সংক্রান্ত নির্দেশের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা

- কোনো অর্ধভগ্ন বা ঝুলন্ত দেয়াল বা বাড়ির পাশে না দাঁড়ানো

- সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক সংযোগ চালু না করা প্রভৃতি

সুনামি সংক্রান্ত বিপর্যয়ের মোকাবিলার জন্য কী কী কর্মসূচি নেওয়া হয়?

সুনামি সংক্রান্ত বিপর্যয়ের মোকাবিলার জন্য গৃহীত কর্মসূচিগুলি হল –

- সুনামির আগে – ভূমিকম্পের খবর থাকলে উপকূলবাসীদের তা আগাম রেডিয়ো, টিভির মাধ্যমে জানাতে হবে যদি সুনামির সম্ভাবনা থাকে; সমুদ্রের জলস্তরের দিকে নজর রাখতে হবে, অস্বাভাবিকতা লক্ষ করলেই নিরাপদ স্থানে চলে যেতে হবে; বেলাভূমি থেকে জলস্তর সমুদ্রের দিকে অনেক ভিতরে গেলে উপকূলবাসীদের সতর্ক থাকতে হবে।

- সুনামির সময় – সুনামির সময় কখনো বেলাভূমির নিকট যাওয়া উচিত নয়; এই সময় তটরেখা থেকে দূরে কোনো উঁচুস্থানে আশ্রয় নিতে হয়।

- সুনামির পরে – সবার আগে জলসংলগ্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত; সর্বদা রেডিয়ো, টিভিতে প্রচারিত সংবাদ শুনতে হবে ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে; বিপর্যয়ে আহত হলে উদ্ধারকারীদের কাছে গিয়ে সঠিক পরামর্শ ও চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

ভারতে সুনামি সতর্কতা পদ্ধতি কী?

2004 সালের 26 ডিসেম্বরের ভয়ংকর সুনামির পর ভারত সরকার 125 কোটি টাকা ব্যয়ে ‘সুনামি সতর্কতা পদ্ধতি’ স্থাপন করেন। ‘সুনামির গভীর সামুদ্রিক মূল্যায়ন ও তথ্য’ (Deep-Ocean Assessment and Reporting of Tsunami বা DART) সংগ্রহের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে 2007 সাল থেকে সুনামির সতর্কবার্তা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

ভূমিধস সংক্রান্ত বিপর্যয়ের মোকাবিলার জন্য কী ব্যবস্থাপনা বা পরিকল্পনা নেওয়া হয়?

ভূমিধস সংক্রান্ত বিপর্যয়ের মোকাবিলার জন্য গৃহীত পরিকল্পনাগুলি হল –

গঠনমূলক ব্যবস্থাপনা –

- পাহাড়ে ধসপ্রবণ এলাকা-গুলিতে পর্যাপ্ত বাঁধ দেওয়া

- ভূমিধসের প্রধান কারণ মাটির জল সম্পৃক্ততা। তাই ঢালে জল অনুপ্রবেশ বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এমনকি পাহাড়ি ঢালের যেখানে বাঁধ দেওয়া আছে সেখান থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে

- পাহাড়ি ঢালে যথাসম্ভব বৃক্ষরোপণ করতে হবে; নদীখাতের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যাতে জলপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

অগঠনমূলক ব্যবস্থাপনা –

- ধসপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে ম্যাপ তৈরি করতে হবে

- ভূমির সঠিক ব্যবহার ও ঢালে উপযুক্ত কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

- অধিক পশুচারণ, ঝুমচাষ বন্ধ করতে হবে

- ধসপ্রবণ এলাকায় বহুতল নির্মাণ বন্ধ করতে হবে এবং গৃহ নির্মাণ করতে হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে

- ভূমিধস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

বিপর্যয় মোকাবিলায় ইমারজেন্সি কিট ব্যাগে কী কী থাকে?

বিপর্যয় মোকাবিলায় ইমারজেন্সি কিট ব্যাগে যে যে জিনিস থাকা প্রয়োজন –

- পিঠে নেওয়ার বড়ো ব্যাগ

- বড়ো টর্চ ও ব্যাটারি ও মোমবাতি

- দেশলাই

- সব কাজে লাগে এমন ছুরি

- গন্তব্য স্থানের ম্যাপ

- কী করতে হবে তার লিখিত পরিকল্পনা

- নাইলনের দড়ি

- বড়ো গুণ ছুঁচ

- সার্ভে ফর্ম

- মাস্টার রোল

- মশারি

- চাদর

- ওআরএস (ORS)

- বর্ষাতি

- হাওয়া বালিশ

- তোয়ালে/গামছা

- সাবান

- ডায়েরি

- সাদা কাগজ

- বড়ো ও ছোটো খাম

- লাল/নীল বল পেন

- পেনসিল, রাবার, শার্পনার

- স্ট্যাম্প ও স্ট্যাম্প প্যাড

- স্টেপলার ও স্টেপলার পিন ইত্যাদি।

এগুলি ছাড়াও যেগুলি জোগাড় করে রাখতে হবে সেগুলি হল –

- হাতে ব্যবহৃত মাইক ও ব্যাটারি

- ক্যামেরা ও ব্যাটারি

- বাইনোকুলার

- রেডিয়ো ও ব্যাটারি

- থার্মোফ্লাক্স

- পেট্রোম্যাক্স

- লাইফ জ্যাকেট ইত্যাদি।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা চক্র (Disaster Management Cycle) কী?

বিপর্যয় (Disaster) – দুর্যোগ ও তার প্রভাবে যে ঝুঁকি থাকে তা হল প্রকৃত সময়। যেমন- ভূমিকম্প হয় কয়েক সেকেন্ড ধরে আবার, বন্যা বা খরা ঘটে বেশি সময় ধরে।

সাড়া দেওয়া ও ত্রাণ (Relief) – বিপর্যয় মোকাবিলার প্রাথমিক ধাপ হল সাড়া দেওয়া। এর মধ্যে কাজের প্রয়োজনীয় জিনিস ঠিক করা, লোকেদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, খাদ্য, পানীয় ও পোশাকের জোগান দেওয়া প্রভৃতি অন্তর্গত।

পুনরুদ্ধার (Rescue) – পুনরুদ্ধার বলতে বোঝায় জরুরি ত্রাণের ব্যবস্থা, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন। বিপর্যয়ের সময় ও পরে সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত ত্রাণ ব্যবস্থা হল জরুরি ত্রাণ। পুনর্বাসন হল ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ এবং পুনর্গঠনের অর্থ হল বিপর্যয় পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ। যেমন – বাড়িঘর মেরামত ও পুনরায় তৈরি প্রভৃতি।

বিকাশ/উন্নয়ন (Development) – বিকাশের অর্থ হল দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা যাতে বিপর্যয় বারবার না ঘটে। যেমন- বন্যা ঠেকাতে বাঁধ তৈরি, খরা প্রতিরোধে সেচ ব্যবস্থা, ধস কমাতে বনসৃজন প্রভৃতি।

নিবারণ (Prevention) – যেসব কাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে সেগুলি কমিয়ে আনা বা বন্ধ করাই হল নিবারণ। অন্যভাবে বলা যায় নিবারণ হল এমন এক ব্যাপকতর ব্যবস্থা যার ফলে মানুষ ও সম্পদ রক্ষা পাবে।

প্রস্তুতি (Preparation) – বিপর্যয় সংক্রান্ত সব বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ প্রয়োজন। সরকার, সমাজ ও ব্যক্তিকে যে-কোনো পরিস্থিতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাই হল প্রস্তুতির প্রধান কথা। এসবের মধ্যে রয়েছে জরুরি পরিকল্পনা, কর্মী প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন বস্তু রক্ষণাবেক্ষণ, অর্থ সংস্থান ও দায়িত্ব বণ্টন প্রভৃতি।

দাবানল সম্পর্কিত বিপর্যয় রুখতে কী কী সাবধানতা নেওয়া উচিত?

দাবানল সম্পর্কিত বিপর্যয় রুখতে যে যে সাবধানতা নেওয়া উচিত সেগুলি হল –

- বনের দাহ্য বস্তু থেকে দাহ্য পদার্থ ও আগুন লাগার উপকরণ সরিয়ে রাখতে হবে

- বনে আগুন লাগতে পারে এমন বস্তুর (জ্বলন্ত সিগারেট, দেশলাই ইত্যাদি) প্রতি নজর ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।

- আগুন লাগতে পারে এমন বস্তু অহেতুক মজুত রাখা যাবে না, মজুত রাখতে হলে প্রয়োজনীয় নিয়ম ও বিধিনিষেধ মানতে হবে

- বনাঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত কারখানা, কয়লাখনি, খনিজ তৈল খনি, রাসায়নিক কারখানা, বাড়ির রান্নাঘরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ ও কঠোরভাবে মানতে হবে

- বাড়ি তৈরি বা খনি থেকে কয়লা বা তেল তোলার সময় যথাযথ অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা নিতে হবে

- অগ্নি নির্বাপক বা দমকল ব্যবস্থাকে মাঝে মাঝে মহড়া দিতে হবে

- আধুনিক অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে

- দাবানল সম্পর্কে নজরদারি ও প্রয়োজনীয় বিপদ সংকেত পাঠানো, দাবানল ঠেকাতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাখতে হবে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় বা বিপর্যয় মোকাবিলায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা লেখো।

বিপর্যয় চলাকালীন ও তারপরে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য সহমর্মিতার মানসিকতা ছাত্রজীবন থেকেই গড়ে ওঠা দরকার। তাই বিপর্যয় কী, তার কারণ কী, কীভাবে বিপর্যয়ের সময় সাহায্য করবে, বিপর্যয় মোকাবিলায় কীভাবে নিজেকে তৈরি রাখবে ও মানুষকে বাঁচাবে সে-সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষালাভ ছাত্রজীবনে অতি প্রয়োজন। যেমন –

- ভূমিকম্পের সময় গৃহীত ভূমিকা – ভূমিকম্পের সময় ঘর ছেড়ে ফাঁকা মাঠে বেরিয়ে আসা নিরাপদ। বেরিয়ে আসতে না পারলে ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরের মধ্যে টেবিল বা বেঞ্চের নীচে আশ্রয় নেবে;

- বন্যার সময় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা – বন্যা পশ্চিমবঙ্গের নিত্যসঙ্গী। সেকারণে বন্যাজনিত বিপর্যয় মোকাবিলায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। বন্যার সময় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে নানান রোগ হয়। তাই শিক্ষার্থীরা হ্যালোেজন বড়ি বা ব্লিচিং পাউডারের সাহায্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রস্তুত করার শিক্ষালাভ করলে বন্যা বিপর্যস্ত মানুষের উপকার করতে পারবে;

- বজ্রপাতের সময় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা – বজ্রপাতের সময় ফাঁকা মাঠে বা গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়া উচিত নয় এবং ঘরের মধ্যে থাকা যে নিরাপদ এই বিষয়ে সকলকে সচেতন করবে;

- বৃক্ষরোপণ- বিপর্যয় মোকাবিলায় অন্যতম অঙ্গ বৃক্ষরোপণ। এই কর্মসূচি রূপায়ণে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা অপরিসীম;

- প্রাথমিক চিকিৎসায় জ্ঞানার্জন – বিপর্যস্ত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান থাকলে ডাক্তার বা স্বেচ্ছাসেবকদের আসার পূর্বে নিজেরা নিজেদের ও অন্যান্যদের চিকিৎসা করতে পারবে।

সর্বোপরি, বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের ছাত্র-ছাত্রীরা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সহজে বোঝাতে পারবে এবং নিজের কাজের মধ্য দিয়ে অন্য সকলকে উৎসাহিত করতে পারবে। এইভাবে কোনো এলাকায় সকলে মিলে বিপর্যয় মোকাবিলায় নামলে বিপর্যয়ের দরুন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কৌশলগুলি লেখো।

বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যথাসম্ভব কমানোর উদ্দেশ্যে আমাদের রাজ্যে যে-সকল কৌশল গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল –

- মানচিত্র তৈরি – বিভিন্ন সমীক্ষার মাধ্যমে রাজ্যের বিপর্যয় প্রবণ অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করা ও তার ভিত্তিতে মানচিত্র তৈরি করা উচিত।

- সাচতনতা বৃদ্ধি – পোস্টার, দেয়াল লিখন, সংবাদপত্র, টেলিভিশন প্রভৃতির মাধ্যমে রাজ্যের মানুষকে বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করা উচিত।

- প্রশিক্ষণ দান – বিপর্যয়ের পূর্বে, বিপর্যয় চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এবং সমাজের নানাস্তরের মানুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত।

- পূর্বাভাস – ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতি দুর্যোগের সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া এবং বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দুর্গম এলাকায় সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

- সম্পদের তালিকা তৈরি – বিপর্যয়প্রবণ এলাকায় বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত মানব সম্পদ (ডাক্তার, নার্স, স্বেচ্ছাসেবী) ও অর্থনৈতিক সম্পদ (নৌকা, গাড়ি, ভ্যান, ত্রাণশিবির রূপে বিদ্যালয়, কলেজ) আছে কি না তার তালিকা তৈরি করা উচিত।

- সাংগঠনিক সমন্বয় – বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটানো এবং বেসরকারি সংগঠনগুলিকে নানান সরকারি সাহায্য প্রদান করা উচিত।

- ত্রাণ কৌশল – বিপর্যয়ের পর সঠিক সময়ে ‘ত্রাণ’ পৌঁছানোর সুবন্দোবস্ত করা এবং মানুষের পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি গ্রহণ করা বিপর্যয় মোকাবিলার অন্যতম কৌশল।

- আইন প্রণয়ন – বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাড়িঘর নির্মাণ করা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও আপৎকালীন নির্গমন ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে আমাদের রাজ্যে।

সর্বোপরি, এই সকল কৌশলগুলিকে কার্যকরী করার জন্য ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা নীতি’ (West Bengal State Disaster Management Policy WBSDMP) রূপায়িত আছে, যেখানে নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমিক পরিকাঠামোর মধ্যে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার কাজ চলে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গে গৃহীত তিনটি কৌশল লেখো।

বন্যা নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গে গৃহীত ডিলটি কৌশল হল –

- জল ধরো, জল ভরো – পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষিত প্রকল্পের মাধ্যমে নদী, খাল, বিল, জলাধার প্রভৃতি খনন করে তার গভীরতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে যেমন বৃষ্টির জল ধরার সুবিধা হবে তেমনি বন্যার প্রকোপ হ্রাস পাবে।

- বন্যা প্রাচীর (Flood wall) নির্মাণ – সুন্দরবন অঞ্চলে নদী বাঁধগুলি কাদা-মাটির পরিবর্তে ইট, পাথর, কংক্রিট, সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। ফলে প্রবল জোয়ারের জল এই বন্যা প্রাচীর ভাঙতে না পারায় বন্যার প্রকোপ কমেছে।

- সি-ডাইক (Sea dyke) তৈরি – সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধের জন্য পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উপকূলে স্থানে স্থানে বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। এগুলিকে সি-ডাইক বলা হয়।

ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গে গৃহীত তিনটি কৌশল লেখো।

প্রায় প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হতে হয় বলে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধে নানা কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি কৌশল হল –

- বৃক্ষরোপণ – ঝড়ের তীব্রতা কমাতে পূর্ব মেদিনীপুর ও সুন্দরবনের উপকূল বরাবর ঝাউ, গরান, গর্জন, বাইন প্রভৃতি দৃঢ় মূলবিশিষ্ট বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে।

- পূর্বাভাস – বর্তমানে উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে উপকূলে আছড়ে পড়ার অনেক আগেই ঝড়ের গতিবিধি দূরদর্শন ও বেতারের মাধ্যমে জানানোর সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে।

- আশ্রয় স্থল – ঝড়ের সময় নিরাপদে আশ্রয় নেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ইট, বালি, সিমেন্ট দিয়ে পাকা আশ্রয়স্থল গড়ে তোলা হচ্ছে।

একটি উন্নত দেশের প্রায় জনশূন্য এলাকা এবং একটি অনুন্নত দেশের অতি জনসংখ্যা বিশিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে কোনটি বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

উন্নত দেশের প্রায় জনশূন্য এলাকার তুলনায় অনুন্নত দেশের অতি জনসংখ্যা বিশিষ্ট অঞ্চল বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ –

- উন্নত দেশের এলাকাটি প্রায় জনশূন্য হওয়ায় মানবজীবনে বিপর্যয়ের প্রভাব কম পড়বে, কিন্তু অনুন্নত দেশের অঞ্চলটি অতি জনসংখ্যা বিশিষ্ট হওয়ায় এখানে অসংখ্য মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যয়ের প্রভাবে স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনহানি ঘটবে।

- উন্নত দেশটির হাতে বিপর্যয় মোকাবিলার অত্যাধুনিক কৌশল থাকায় বিপর্যয় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে না, কিন্তু অনুন্নত দেশে বিপর্যয় মোকাবিলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাবে বিপর্যয় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

- উন্নত দেশ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ায় বিপর্যয় মোকাবিলায় সমস্যা হয় না। কিন্তু অনুন্নত দেশে অর্থের অভাবে বিপর্যয় ব্যাপক আকার ধারণ করে।

- উন্নত দেশের মানুষ অত্যন্ত সচেতন হওয়ায় বিপর্যয়ের প্রকোপ কম হয়। কিন্তু অনুন্নত দেশে মানুষের সচেতনতার অভাব বিপর্যয়কে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত – ব্যাখ্যা করো।

যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় ভূপ্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের (Physical landscape) যেমন পরিবর্তন ঘটায় অপর দিকে মনুষ্যসৃষ্ট ভূদৃশ্যের (Cultural landscape) আমূল পরিবর্তনও ঘটায়। মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে যতই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে তার অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজকর্মকে উন্নীত করে চলেছে, কোনো দুর্যোগ ও বিপর্যয় অতি অল্প সময়ে তা ধূলিসাৎ করে দেয়। ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, ব্লিজার্ড, সুনামি, ভূমিধস, বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের যে-কোনো উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যেমন – কৃষি, শিল্প, ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং সেই সঙ্গে গ্রাম, শহর, নগরের বিভিন্ন নির্মাণ কার্যকে তছনছ করে আর্থিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। মানুষ বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নদীতে বাঁধ দিয়ে যে জলাধার নির্মাণ করে সেই বাঁধের অতিরিক্ত জল ছাড়লে তা বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সুতরাং মানুষের উন্নয়নই আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। বড়ো বড়ো শহরগুলি হঠাৎ করে সৃষ্ট ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সুনামির জলোচ্ছ্বাস উপকূলবর্তী শহরগুলিকে ধ্বংস করে। মানুষ তার উন্নত কৃৎ কৌশল ও প্রযুক্তির সাহায্যে প্রকৃতির বুকে যেসব উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ গড়ে তুলছে সেই সব উন্নয়নই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। কৃষি ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি তৈরি করতে বনভূমিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। যা পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং, উন্নয়ন ও বিপর্যয় একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

“সব বিপর্যয়ই দুর্যোগ কিন্তু সব দুর্যোগ বিপর্যয় নয়”- ব্যাখ্যা করো।

প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণে সংঘটিত যে-সকল ঘটনা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিঘ্ন ঘটায় ও পরিবেশের ক্ষতি করে তাকে দুর্যোগ বলে। যেমন – ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি। এই সকল দুর্যোগ যখন ব্যাপক হারে জীবন ও সম্পত্তিহানি ঘটায় তখন তা বিপর্যয়ে পরিণত হয়। অর্থাৎ বিপর্যয় ঘটার পূর্বে দুর্যোগ ঘটা আবশ্যিক। দুর্যোগের পথ ধরেই বিপর্যয় আসে। যেমন – সমুদ্রের মাঝে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় হল দুর্যোগ। এই ঘূর্ণিঝড় যখন উপকূলে প্রবল গতিতে আছড়ে পড়ে ব্যাপক হারে জীবন ও সম্পত্তিহানি করে তখন তা বিপর্যয়ে পরিণত হয়। তবে সব দুর্যোগ বিপর্যয়ে পরিণত হয় না। যেমন সমুদ্রের মাঝে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ উপকূলের কাছে এসে যদি খুব কমে যায় তাহলে তা বিপর্যয় সৃষ্টি করে না। এছাড়া জনশূন্য পার্বত্য অঞ্চলের সৃষ্ট ধস বা হিমানী সম্প্রপাত, জনমানবহীন শীতল মেরুতে সৃষ্ট তুষার ঝড় দুর্যোগ হলেও বিপর্যয় নয়। কারণ এগুলি মানুষের জীবনহানি ঘটায় না বা স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয় না। তাই বলা যায় “সব বিপর্যয়ই দুর্যোগ, কিন্তু সব দুর্যোগ বিপর্যয় নয়”।

Class 9 Geography All Chapter Notes

আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের ষষ্ঠ অধ্যায় ‘দুর্যোগ ও বিপর্যয়’ এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য বা চাকরির পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন