আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের তৃতীয় অধ্যায় ‘পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়’ এর কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

অক্ষাংশ (Latitude) ও অক্ষরেখা (Parallel of Latitude) বলতে কী বোঝায় উল্লেখ করো।

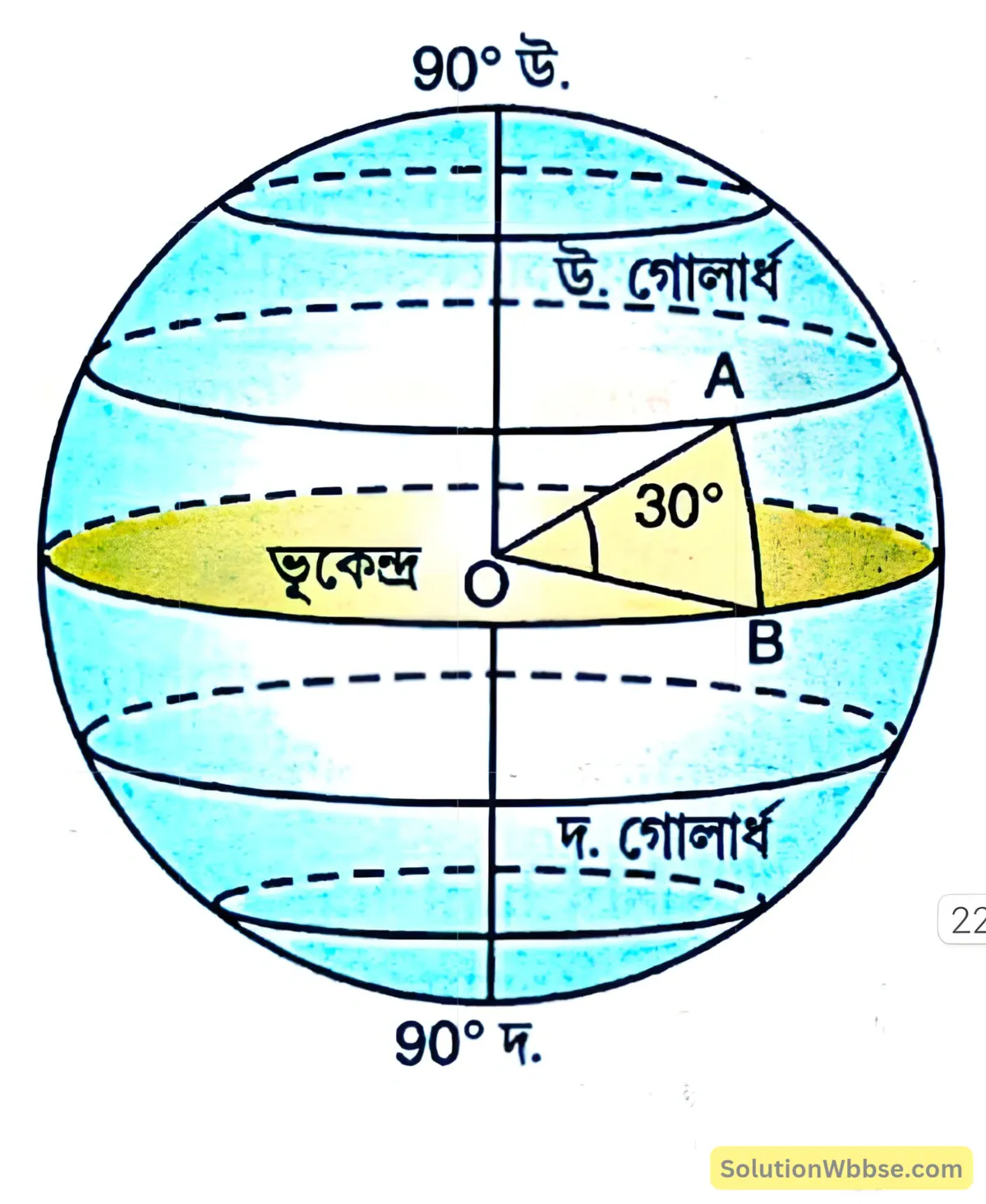

অক্ষাংশ – নিরক্ষরেখা (0°) থেকে উত্তর বা দক্ষিণে অবস্থিত কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের অক্ষাংশ (Latitude) বলে। প্রসঙ্গত, ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থান থেকে ভূকেন্দ্র পর্যন্ত যদি কোনো ব্যাসার্ধ টানা যায়, তাহলে তা নিরক্ষীয় তলের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে – সেই কৌণিক দূরত্বই হল ওই স্থানের অক্ষাংশ।

উদাহরণ – 0° অক্ষরেখা থেকে 30° অক্ষরেখা সংলগ্ন অঞ্চল নিম্ন অক্ষাংশ, 30°-60° অক্ষরেখা সংলগ্ন অঞ্চল মধ্য অক্ষাংশ এবং 60°-90° অক্ষরেখা সংলগ্ন অঞ্চল উচ্চ অক্ষাংশ নামে পরিচিত।

অক্ষরেখা (Parallel of Latitude) – পৃথিবীতে নিরক্ষরেখার (0°) উভয়দিকে সমান অক্ষাংশবিশিষ্ট স্থানগুলিকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টিত যে বৃত্তাকার কাল্পনিক রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয়, তাদের অক্ষরেখা বলে। প্রসঙ্গত, পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে নিরক্ষরেখার সমান্তরালে 1° অন্তর 89টি সমান্তরাল অক্ষরেখার বৃত্ত কল্পনা করা হয়েছে।

অক্ষরেখা বা সমাক্ষরেখার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

একই অক্ষাংশযুক্ত রেখাগুলিকে অক্ষরেখা বলে। অক্ষরেখা বা সমাক্ষরেখার বৈশিষ্ট্যগুলি হল –

- পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃতি – অক্ষরেখাগুলি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

- আকৃতি – অক্ষরেখাগুলি প্রত্যেকেই পূর্ণবৃত্ত।

- মান – অক্ষরেখার সর্বনিম্ন মান 0° এবং সর্বোচ্চ মান 90°।

- সমান্তরাল অবস্থান – প্রত্যেকটি অক্ষরেখা নিরক্ষরেখার সমান্তরালে অবস্থিত। সেইজন্য একই অক্ষরেখায় অবস্থিত যে-কোনো স্থান থেকে নিরক্ষরেখার দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে।

- পরিধি – অক্ষরেখাগুলির পরিধি, নিরক্ষরেখা থেকে মেরুবিন্দুদ্বয়ের দিকে ক্রমশ ছোটো হতে হতে অবশেষে দুই মেরুতে দুটি বিন্দুতে পরিণত হয়। অর্থাৎ, অক্ষরেখাগুলির পরিধি সমান নয়।

- অক্ষাংশ – একই সমাক্ষরেখায় অবস্থিত পৃথিবীর সমস্ত স্থানের অক্ষাংশ সমান।

- মধ্যবর্তী দূরত্ব – অক্ষরেখাগুলি পরস্পর সমান্তরাল হওয়ায় যে-কোনো দুটি অক্ষরেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব সর্বদা সমান হয়।

অক্ষরেখা বা সমাক্ষরেখার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব আলোচনা করো।

অক্ষরেখার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব –

- গোলার্ধ নির্ণয় – নিরক্ষরেখার সাহায্যে পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুটি গোলার্ধে ভাগ করা হয়েছে।

- অবস্থান নির্ণয় – ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থান নিরক্ষরেখার কত উত্তরে বা কতটা দক্ষিণে অর্থাৎ, কতটা কৌণিক দূরত্বে অবস্থান করে তা জানা যায়। আবার, কোনো স্থানের অক্ষাংশ অক্ষরেখার সাহায্যে জানা যায়।

- স্থানীয় সময় – অক্ষাংশ অনুসারে সূর্যের পতনকোণের তারতম্যের কারণে স্থানীয় সময়ের পরিবর্তন ঘটে।

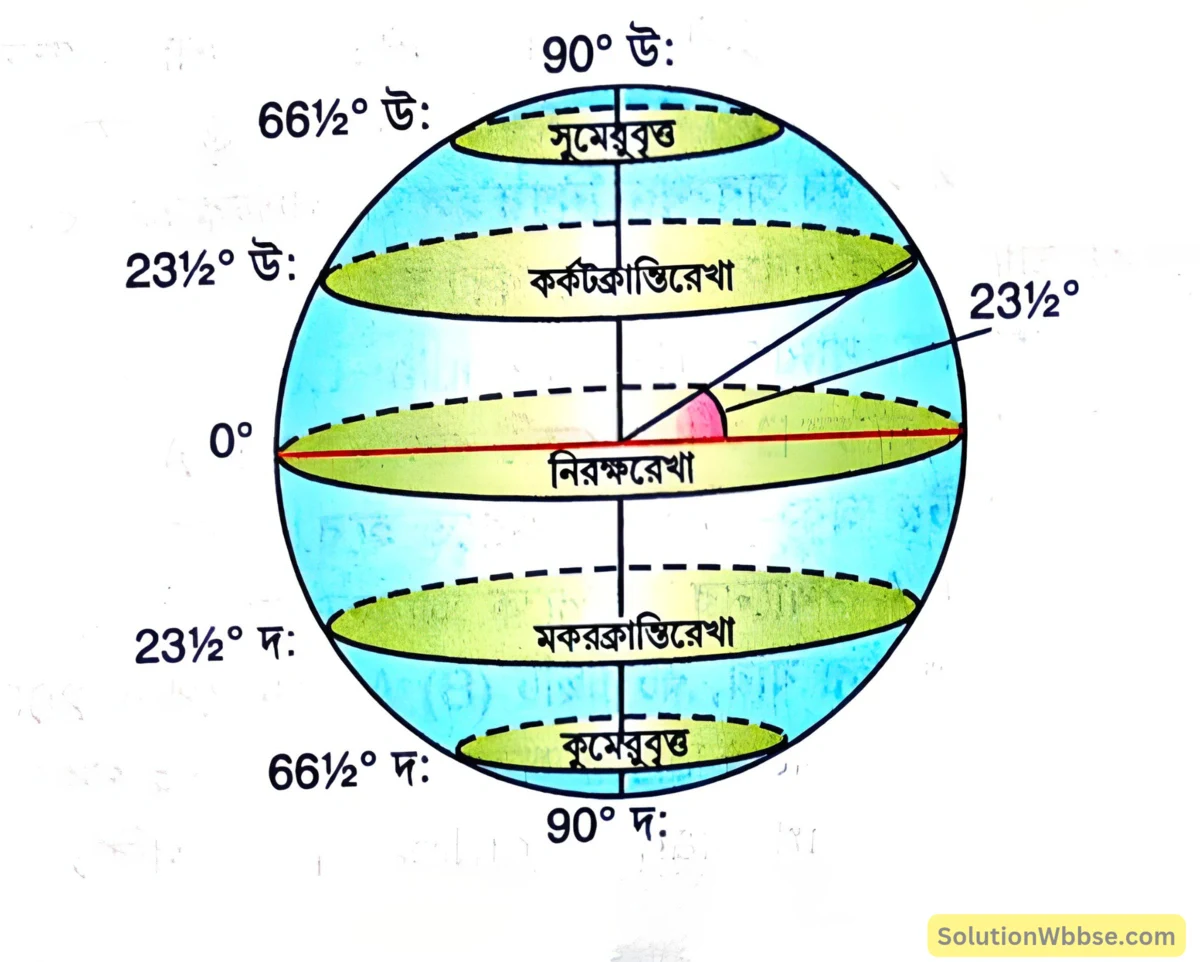

- তাপমণ্ডল নির্ণয় – অক্ষাংশের মান যত বৃদ্ধি পায়, সূর্যরশ্মির পতনকোণের তারতম্য তত বৃদ্ধি পায় এবং নিরক্ষরেখা থেকে যত উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, সূর্যরশ্মি তত তির্যকভাবে পড়ে। ফলে, পৃথিবীতে তিনটি তাপমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে যথা –

- উষ্ণমণ্ডল (0°-23½° উত্তর ও দক্ষিণ)

- নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল (23½°-66½° উত্তর ও দক্ষিণ)

- হিমমণ্ডল (66½°-90° উত্তর ও দক্ষিণ)।

- জলবায়ু নির্ধারণ – অক্ষাংশ ভেদে বিভিন্ন তাপমণ্ডলে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু লক্ষ করা যায়।

- সীমানা নির্ধারণ – পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমানা রূপে অক্ষরেখাকে কল্পনা করা হয়েছে। যেমন – আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে 48° উত্তর অক্ষরেখা, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে 38° উত্তর অক্ষরেখা সীমানারূপে নির্ধারিত হয়েছে।

নিরক্ষরেখার গুরুত্ব লেখো।

অথবা, “নিরক্ষরেখা একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অক্ষরেখা” – ব্যাখ্যা করো।

নিরক্ষরেখার গুরুত্ব –

- গোলার্ধ নির্ণয় – নিরক্ষরেখার সাহায্যে পৃথিবীকে দুটি সমান গোলার্ধে ভাগ করা যায়, যথা – উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ গোলার্ধ। এর ফলে কোন্ স্থান কোন গোলার্ধে অবস্থিত এবং কতটা উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত তা সহজেই বোঝা যায়।

- অক্ষাংশ নির্ণয় – নিরক্ষরেখার সাহায্যে যে-কোনো জায়গার অক্ষাংশ নির্ণয় করা সম্ভব।

- উষ্ণমন্ডলের সৃষ্টি – নিরক্ষরেখায় সূর্য সারাবছর লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে এখানে উষ্ণমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে।

- দিন-রাত্রির স্থায়িত্বকাল – অভিগত গোলকাকার পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে নিরক্ষরেখা পরিবেষ্টিত রয়েছে বলে পৃথিবীর যে-কোনো অবস্থানে ছায়াবৃত্ত নিরক্ষরেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। তাই এখানে সারাবছর 12 ঘণ্টা দিন ও 12 ঘণ্টা রাত্রি বিরাজ করে।

কোনো জায়গার অক্ষাংশ কীভাবে নির্ণয় করবে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

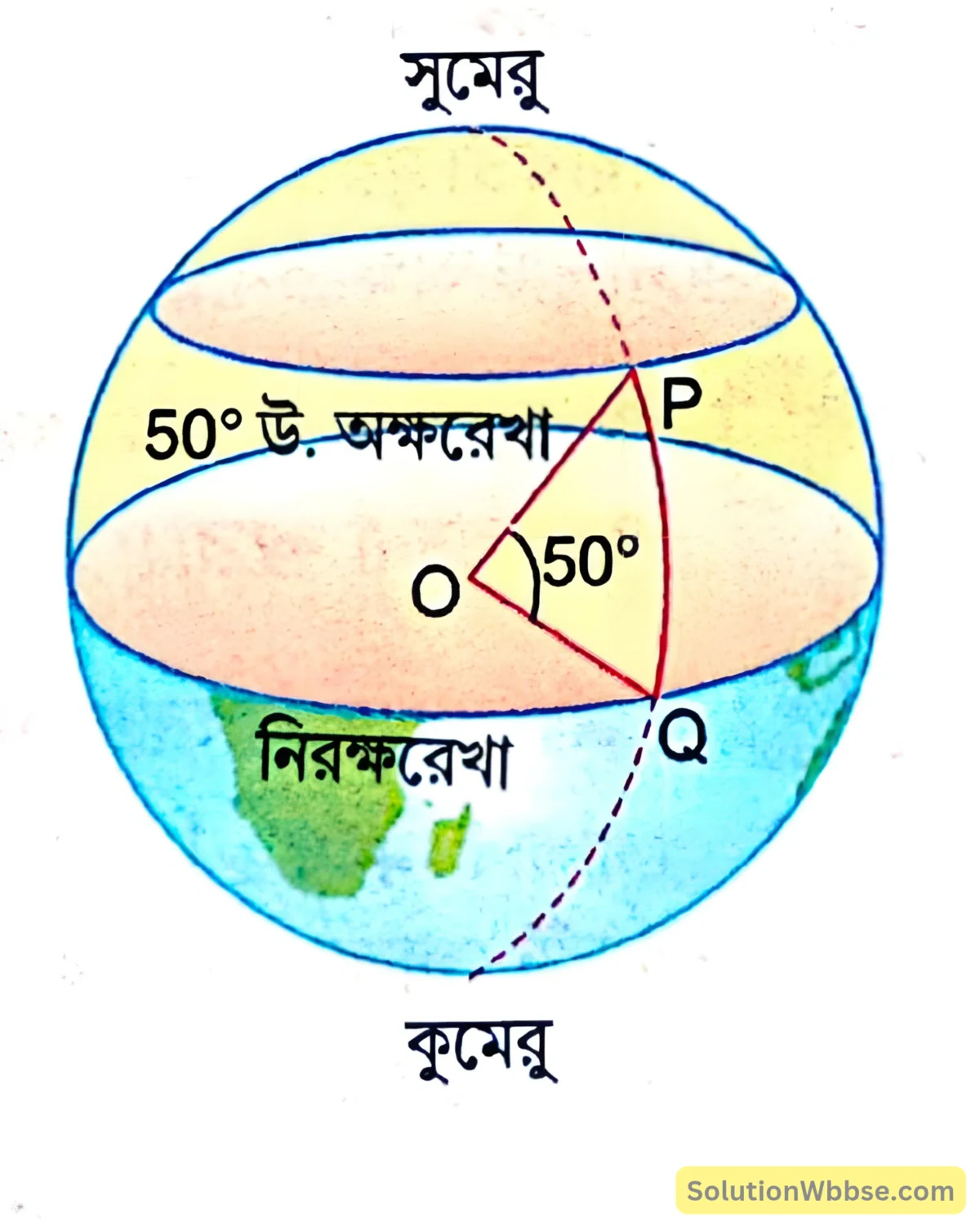

পৃথিবীর কোনো স্থানের অক্ষাংশ কত তা বের করতে হলে সেই স্থান (ছবিতে P বিন্দু) থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র (O বিন্দু) পর্যন্ত একটি ব্যাসার্ধ টানতে হবে। আবার, স্থানটি যে দ্রাঘিমারেখায় রয়েছে, সেই দ্রাঘিমারেখা ও নিরক্ষরেখার ছেদবিন্দু (Q) থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত আর-একটি ব্যাসার্ধ (QO) টানতে হবে। এই PO ও QO ব্যাসার্ধ পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করবে \((\angle POQ)\), সেই কোণই হবে নিরক্ষীয়তল থেকে ওই স্থানের কৌণিক দূরত্ব বা অক্ষাংশ। ছবিতে এই কৌণিক দূরত্ব হল 50°। যেহেতু, P স্থানটি নিরক্ষরেখার উত্তরে অবস্থিত তাই P স্থানের অক্ষাংশ হল 50° উত্তর। এই পদ্ধতিতে ভূপৃষ্ঠের ওপর যে-কোনো স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়।

দ্রাঘিমারেখার বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

দ্রাঘিমারেখার বৈশিষ্ট্য –

- বিস্তার – দ্রাঘিমারেখাগুলি পৃথিবীকে উত্তর-দক্ষিণে বেষ্টন করে আছে।

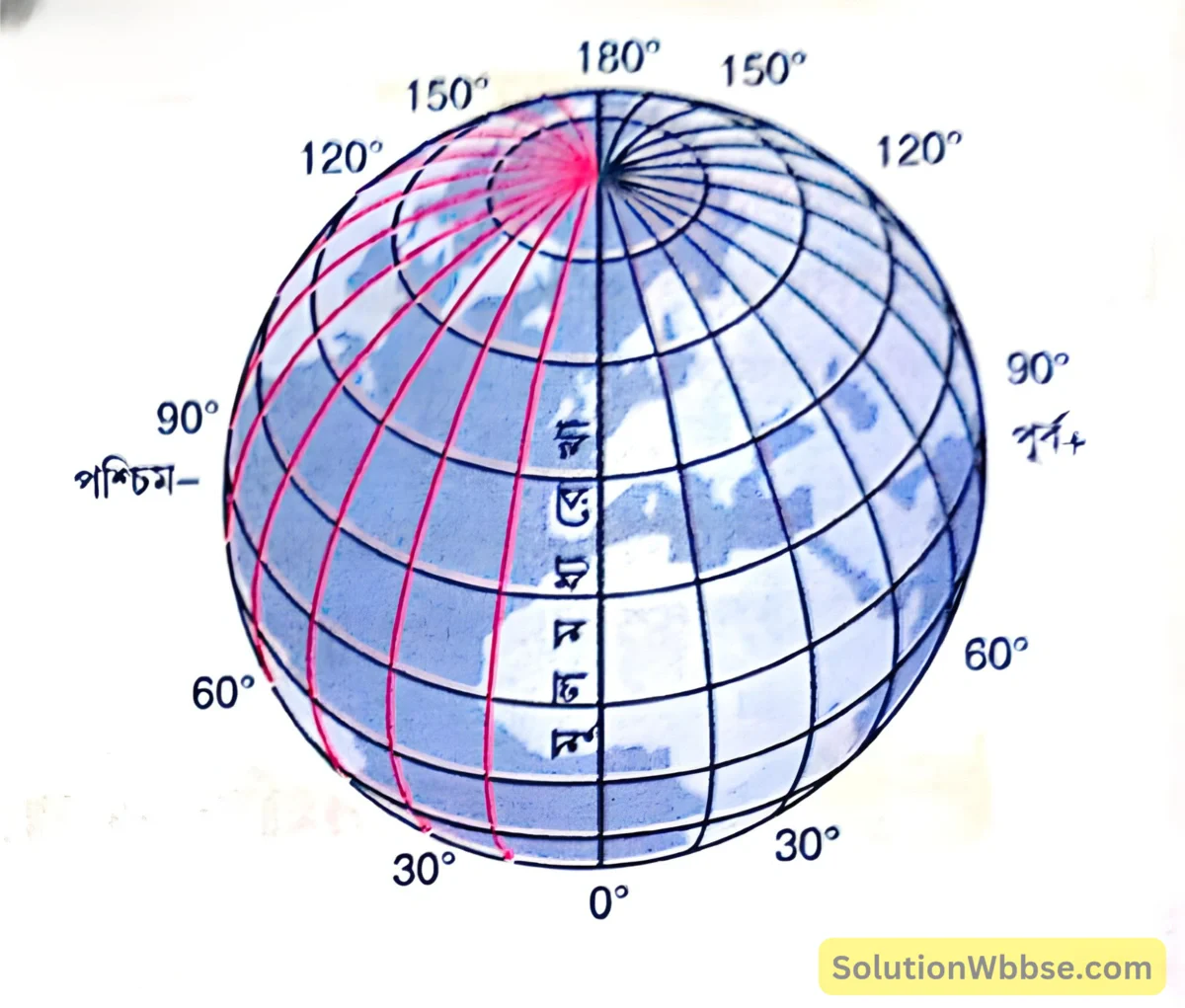

- আকৃতি ও দৈর্ঘ্য – প্রত্যেকটি দ্রাঘিমারেখা অর্ধবৃত্ত এবং দৈর্ঘ্য সমান। দ্রাঘিমারেখাগুলি পরস্পর সমান্তরাল নয়। দুই মেরুবিন্দুতে এগুলি মিলিত হয়েছে।

- মান – দ্রাঘিমারেখাগুলির মান মূলমধ্যরেখার পূর্ব ও পশ্চিমে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। দ্রাঘিমারেখার সর্বনিম্ন মান 0°। দ্রাঘিমারেখার সর্বোচ্চ মান 180°।

- কৌণিক যোগফল- প্রতিটি দ্রাঘিমার কৌণিক যোগফল 180°।

- প্রকৃতি – দ্রাঘিমারেখাগুলি পরস্পর সমান্তরাল নয়। দুই মেরুবিন্দুতে এগুলি মিলিত হয়েছে।

- অক্ষরেখার সঙ্গে সম্পর্ক – দ্রাঘিমারেখাগুলি অক্ষরেখাগুলিকে সর্বদা লম্বভাবে (90° কোণে) ছেদ করে।

- স্থানীয় সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক – একই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত প্রতিটি স্থানে একই স্থানীয় সময় হয়।

- প্রধান রেখা – প্রধান দ্রাঘিমারেখা হল মূলমধ্যরেখা। এর মান 0°।

- জলবায়ুর সঙ্গে সম্পর্ক – একই দ্রাঘিমারেখার ওপর অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের মধ্যে জলবায়ুর পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

দ্রাঘিমারেখার গুরুত্ব বা ব্যবহারগুলি উল্লেখ করো।

দ্রাঘিমারেখার গুরুত্বগুলি হল –

- গোলার্ধ নির্ণয় – মূলমধ্যরেখা ও 180° দ্রাঘিমারেখা মিলিত হয়ে পৃথিবীকে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে ভাগ করেছে।

- প্রমাণ সময় গণনা – মূলমধ্যরেখার স্থানীয় সময়কে সমস্ত পৃথিবীর প্রমাণ সময় ধরে বিভিন্ন দেশের প্রমাণ সময় গণনা করা হয়।

- স্থানীয় সময় নির্ধারণ – প্রতিটি দ্রাঘিমারেখার ওপর মধ্যাহ্ন সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে স্থানীয় সময় নির্ধারণ করা হয়।

- তারিখ বিভাজন – 180° দ্রাঘিমারেখাকে অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক তারিখরেখা টানা হয়েছে যা পৃথিবীতে তারিখ বিভাজনের কাজ করে।

- অবস্থান নির্ণয় – কোনো স্থান পূর্ব গোলার্ধে না পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত তা দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে নির্ণয় করা হয়।

- সীমানা নির্ধারণ – পৃথিবীর বেশ কিছু দেশ বা রাজ্যের মধ্যে সীমানা নির্ধারণে দ্রাঘিমারেখা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন – ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে 141° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা এবং আলাস্কা ও কানাডার মধ্যে 114° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা সীমানরূপে অবস্থিত।

দ্রাঘিমারেখাকে ‘মধ্যাহ্নরেখা’ বলে কেন?

দ্রাঘিমারেখাকে ইংরেজিতে মেরিডিয়ান (Meridian) বলে। ‘মেরিডিয়ান’ শব্দটি লাতিন শব্দ ‘মেরিডিয়াস’ থেকে এসেছে, যার অর্থ ‘মধ্যাহ্ন’। প্রকৃতপক্ষে মেরিডিয়ান বা দ্রাঘিমারেখার সঙ্গে ‘মধ্যাহ্ন’ সময়টি বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। কারণ, সূর্য যখন যে দ্রাঘিমারেখার ওপর আসে, তখন সেটাই হয় সেই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত সব স্থানের সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা এবং সেই নির্দিষ্ট সময়টিই হয় সেখানকার দিবাভাগের মধ্যকাল বা মধ্যাহ্ন। এজন্যই দ্রাঘিমারেখাকে মধ্যাহ্নরেখাও বলে।

মূলমধ্যরেখা (Prime Meridian) কাকে বলে? মূলমধ্যরেখার গুরুত্ব উল্লেখ করো।

মূলমধ্যারেখা (Prime Meridian) –

পৃথিবীতে কল্পিত যে দ্রাঘিমারেখাটি লন্ডনের নিকটবর্তী গ্রিনিচ শহরের উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছে তাকে মূলমধ্যরেখা (Prime Meridian) বলে। মূলমধ্যরেখাটি পৃথিবীতে স্থলভাগের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে সম্প্রসারিত, এবং এই রেখার মান 0°।

মূলমধ্যরেখার গুরুত্ব –

- মূলমধ্যরেখা এবং এর বিপরীত দিকে দ্রাঘিমারেখা যোগ করলে একটি পূর্ণবৃত্ত বা মহাবৃত্ত পাওয়া যায় এবং এর সাহায্যে পৃথিবীকে দুটি গোলার্ধে ভাগ করা যায় – পূর্ব গোলার্ধ ও পশ্চিম গোলার্ধ।

- ভূপৃষ্ঠের যে-কোনো স্থান কোন্ গোলার্ধে অবস্থিত এবং কতটা পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থান করছে তা মূলমধ্যরেখার সাহায্যে জানা যায়।

- অনেকসময় কাজের সুবিধার জন্য মূলমধ্যরেখার স্থানীয় সময়কে সারা পৃথিবীর সময় বা গ্রিনিচ প্রমাণ সময় হিসেবে ধরা হয়।

অক্ষরেখাগুলি সমান্তরাল হলেও দ্রাঘিমারেখাগুলি অসমান্তরাল কেন?

নিরক্ষরেখার দুদিকে কল্পিত বৃত্তাকার, পরস্পর সমান্তরাল রেখাগুলিকে অক্ষরেখা বলে। দুটি অক্ষরেখার মধ্যে ব্যবধান সর্বদা সমান, তাই এরা সমান্তরাল। অপরদিকে, মূলমধ্যরেখা থেকে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে 1° অন্তর 180° কৌণিক দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত যে কল্পিত রেখাসমূহ অর্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত হয়ে উত্তর গোলার্ধে সুমেরুতে (90° উত্তর) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরুতে (90° দক্ষিণ) মিলিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকটিকে দ্রাঘিমারেখা বলে। প্রতিটি দ্রাঘিমারেখা এক-একটি অর্ধবৃত্ত। একই কৌণিক মানসম্পন্ন দুটি অর্ধবৃত্ত পরস্পর মিলিত হয়ে একটি পূর্ণবৃত্ত হয়েছে বলে কল্পনা করা হয়। তাই দ্রাঘিমারেখাগুলির ব্যবধান নিরক্ষরেখার কাছে সবচেয়ে বেশি হলেও দুই মেরু অঞ্চলে একেবারেই নেই। তাই দ্রাঘিমারেখাগুলির দৈর্ঘ্য পরস্পর সমান হলেও এরা অসমান্তরাল। এই জন্য বলা হয় যে, অক্ষরেখাগুলি সমান্তরাল হলেও দ্রাঘিমারেখাগুলি অসমান্তরাল।

‘বিশ্বজনীন সময়’ কাকে বলে?

গ্রিনিচের মধ্যরেখায় অর্থাৎ 0° দ্রাঘিমায় গড় সৌর সময়ের মানকেই ‘বিশ্বজনীন সময়’ বা Universal Time বলা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজকর্মে, অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এবং প্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রে ইউনিভার্সাল টাইম ব্যবহৃত হয়। এই সময়কেই গ্রিনিচ মিন টাইম (Greenwich Mean Time) বা GMT ও বলে।

মহাবৃত্ত বলতে কী বোঝ?

অথবা, যুক্তি সহকারে নিরক্ষরেখাকে মহাবৃত্ত বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

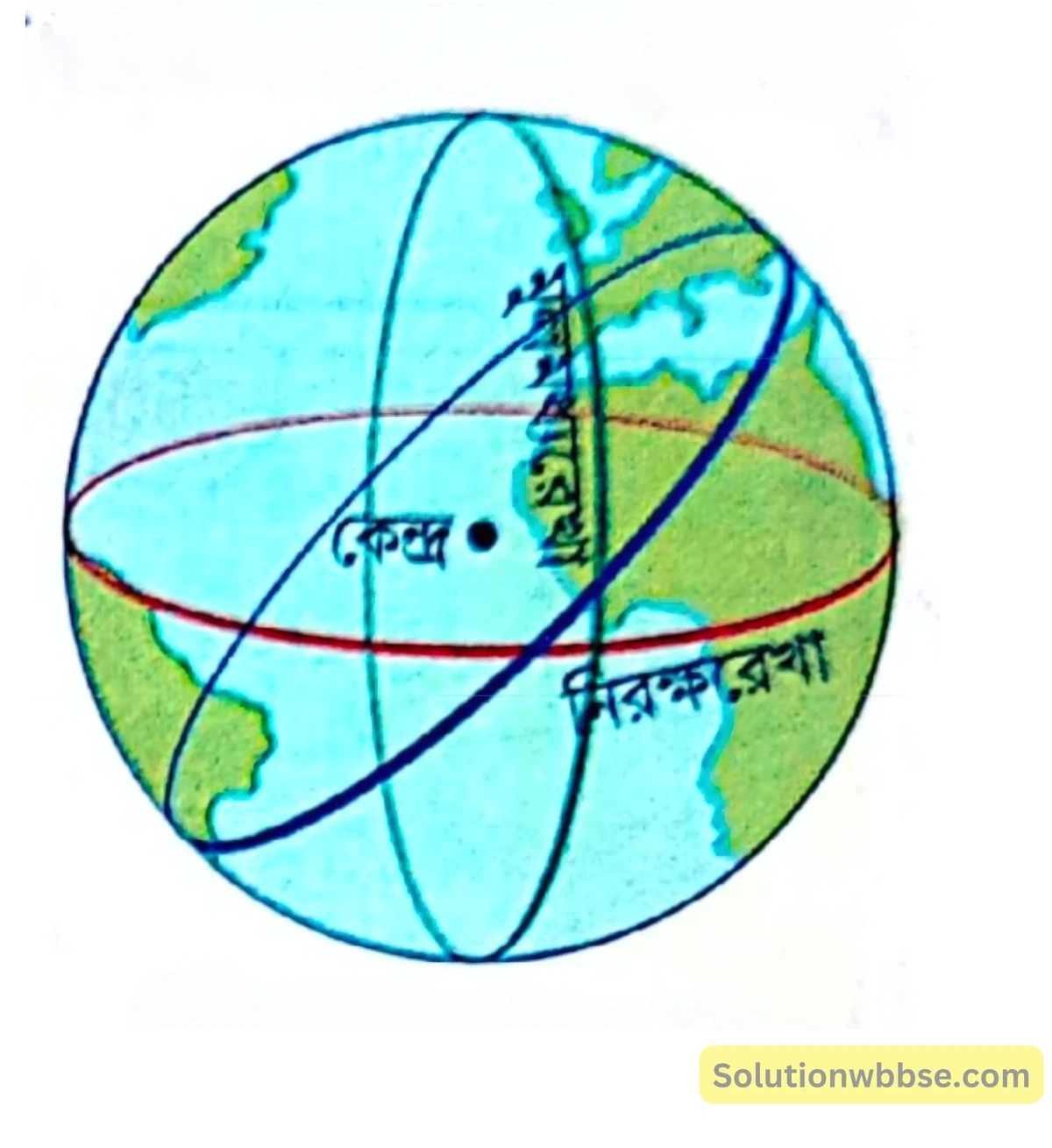

সংজ্ঞা – কোনো গোলকের পৃষ্ঠে অঙ্কিত যে বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু ওই গোলকের কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে একই বিন্দুতে অবস্থান করে, তাকে বলা হয় মহাবৃত্ত।

বৈশিষ্ট্য – মহাবৃত্ত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন –

- মহাবৃত্তই হল সর্ববৃহৎ বৃত্ত যার তুলনায় বড়ো কোনো বৃত্ত গ্লোবে আঁকা যায় না।

- মহাবৃত্ত বরাবর গোলককে কাল্পনিক ভাবে কাটলে গোলক সমান দুভাগে ভাগ হবে।

- ভূগোলকের কেন্দ্র ও মহাবৃত্তের কেন্দ্র সবসময় এক বিন্দুতে অবস্থান করবে।

উদাহরণ – পৃথিবীর অক্ষরেখাগুলির মধ্যে একমাত্র নিরক্ষরেখার এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান বলে নিরক্ষরেখাকে মহাবৃত্ত বলা হয়। আবার পরস্পর বিপরীত দুটি দ্রাঘিমারেখা যুক্ত করলেও একটি মহাবৃত্ত পাওয়া যায়।

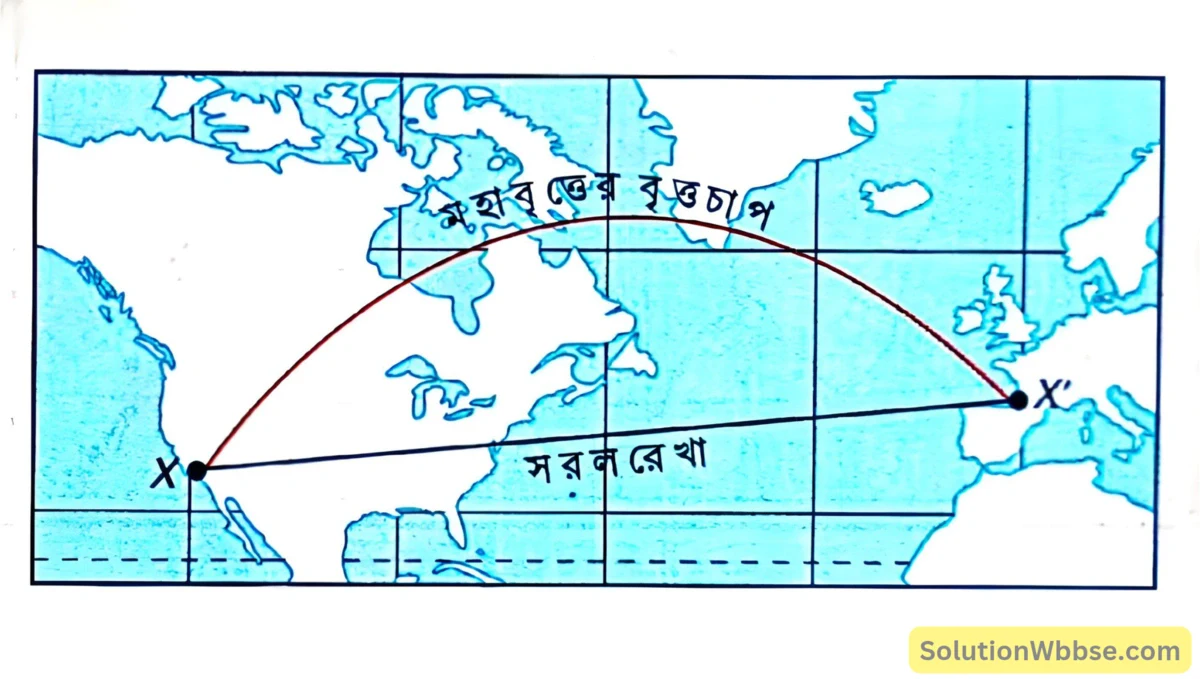

গুরুত্ব – চিত্রে XX’ একটি সরলরেখা বলে মনে হলেও XX’ আরও বেশি বক্রপথ। কোনো গোলকের গায়ে যে-কোনো দুটি বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে কম দূরত্ব হল মহাবৃত্তের যে বৃত্তচাপ ওই দুই বিন্দুকে স্পর্শ করে। এই কারণে সমুদ্রে বা আকাশে চলাচলের সময় নাবিকরা বা বিমান চালকরা মহাবৃত্তের পথ ধরেই চলাচল করেন।

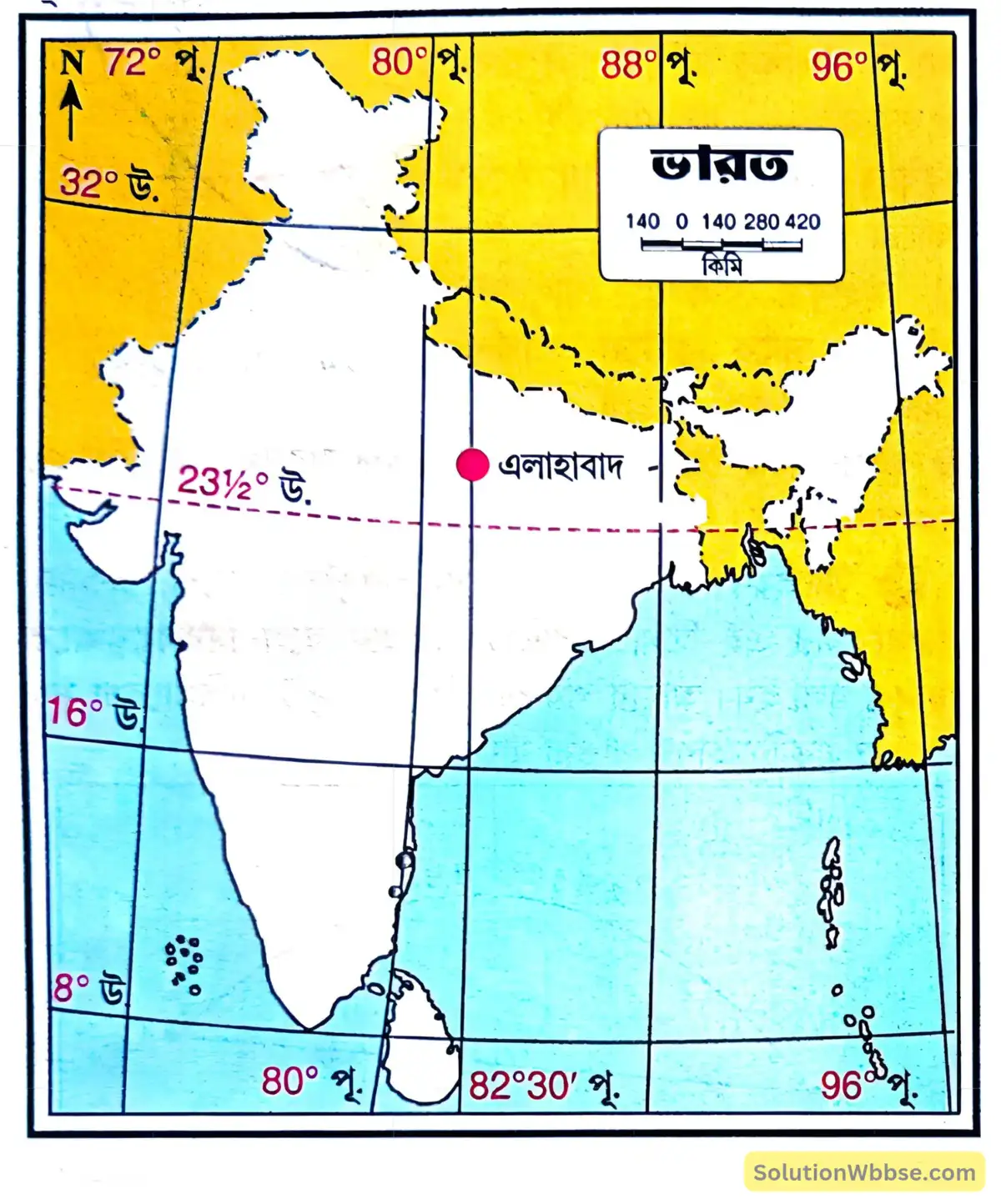

ভারতের প্রমাণ সময় বা Indian Standard Time (IST) বলতে কী বোঝো?

একটি দেশে অসংখ্য দ্রাঘিমারেখা থাকে, ফলে সেই দেশে একাধিক স্থানীয় সময় (1° -তে 4′ সময়ের পার্থক্য অনুসারে) পরিলক্ষিত হয়। ফলে দেশের কাজকর্ম চালাতে খুবই অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য দেশের মধ্যবর্তী একটি নির্দিষ্ট দ্রাঘিমারেখার স্থানীয় সময় অনুসারে ওই দেশের সব কাজ চালানো হয় এবং ওই দ্রাঘিমার স্থানীয় সময়কেই সেই দেশের প্রমাণ সময় ধরা হয়। ভারতের ক্ষেত্রে 82°30′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখাটি প্রায় দেশের মাঝখান দিয়ে গেছে। তাই ওই দ্রাঘিমারেখার স্থানীয় সময়কে ভারতের প্রমাণ সময় বা Indian Standard Time ধরা হয়। 82°30′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখাটি ভারতের উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ শহরের কোকনাদ ও সোনাইটের ওপর দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। 82°30′ পূর্ব প্রমাণ দ্রাঘিমার স্থানীয় সময় অনুসারে ভারতের সব সরকারি-বেসরকারি অফিস, রেল চলাচল, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার ইত্যাদি কাজকর্ম পরিচালিত হয়ে থাকে। ভারতীয় প্রমাণ সময় গ্রিনিচের প্রমাণ সময় থেকে 5 ঘণ্টা 30 মিনিট এগিয়ে আছে। কারণ, ভারতের প্রমাণ দ্রাঘিমা গ্রিনিচের (0°) থেকে 82°30′ পূর্বে অবস্থিত।

প্রতিপাদ স্থান (Antipodes) বলতে কী বোঝো? প্রতিপাদ স্থানের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

সংজ্ঞা – ভূ-পৃষ্ঠের ওপর অবস্থিত কোনো বিন্দু বা স্থান থেকে কল্পিত রেখা পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে প্রসারিত করলে তা বিপরীত প্রান্তে যে বিন্দু বা স্থানে স্পর্শ করে, তাকে প্রথম বিন্দু বা প্রথম স্থানের প্রতিপাদ স্থান বলা হয়।

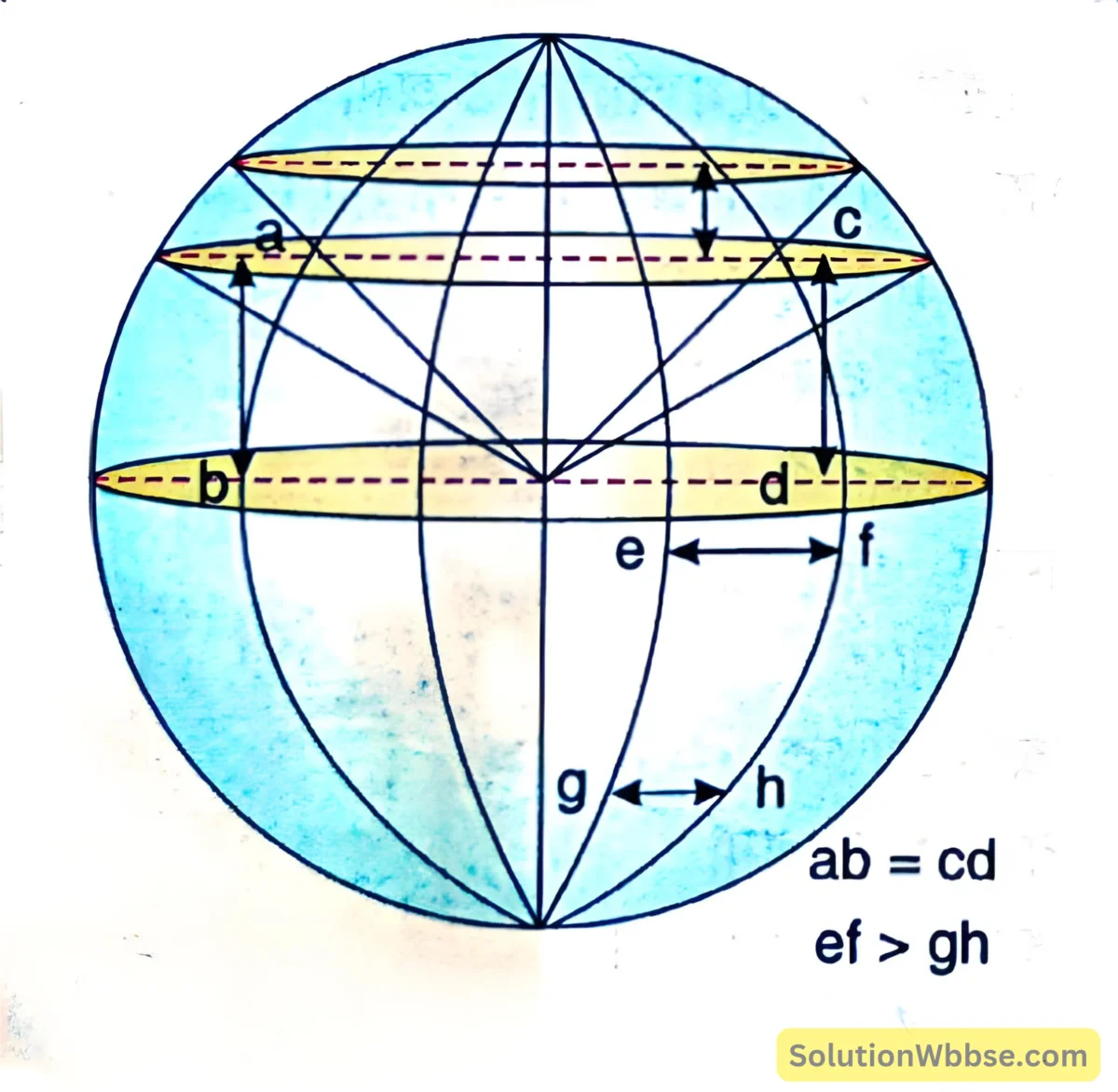

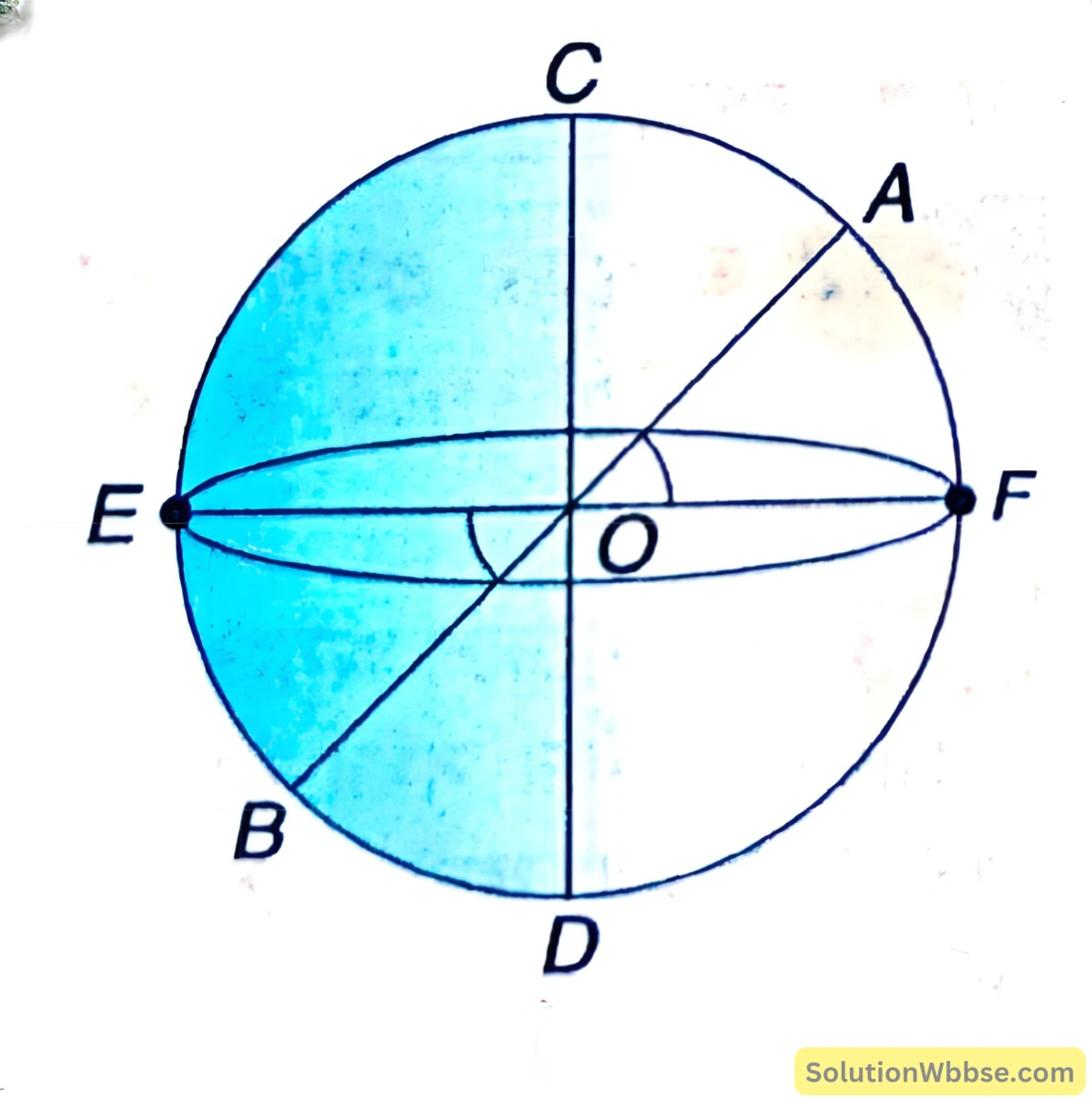

যেমন, চিত্রে A বিন্দু B বিন্দুর, C বিন্দু D বিন্দুর, E বিন্দু F বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, গোলাকৃতি পৃথিবীর যে-কোনো ব্যাসের প্রান্ত দুটি একে অপরের প্রতিপাদ স্থান।

বৈশিষ্ট্য –

- গোলার্ধ – কোনো স্থানের প্রতিপাদ স্থান সর্বদাই সেই সস্থানের বিপরীত গোলার্ধে অবস্থান করে।

- অক্ষাংশ – কোনো স্থান ও তার প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশের মান একই হয় কিন্তু, গোলার্ধের পরিবর্তন ঘটে। যেমন – কলকাতার অক্ষাংশ 22°34′ উত্তর এবং কলকাতার প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ হবে 22°34′ দক্ষিণ।

- দ্রাঘিমা – কোনো স্থান ও তার প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমার পার্থক্য 180°। তাই, প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করতে হলে প্রদত্ত স্থানের দ্রাঘিমাকে 180° থেকে বিয়োগ করতে হয়। যেমন – কলকাতার দ্রাঘিমা 88°30′ পূর্ব, অর্থাৎ, কলকাতার প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা (180° − 88°30′) = 91°30′ পশ্চিম।

- সময় – কোনো স্থান ও তার প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমার পার্থক্য 180° হওয়ায় সময়ের পার্থক্য হয় (180° × 4 মিনিট) = 720 মিনিট বা 12 ঘণ্টা।

- অন্যান্য অবস্থা – কোনো স্থান ও তার প্রতিপাদ স্থানের মধ্যে দিন, রাত্রি ও ঋতুর বিপরীত অবস্থা দেখা যায় (ব্যতিক্রম নিরক্ষীয় অঞ্চল ও মেরু অঞ্চল)।

গ্রিনিচ প্রমাণ সময় কাকে বলে? গ্রিনিচ প্রমাণ সময় নির্ণয়ের কারণ কী?

গ্রিনিচ প্রমাণ সময় / GMT (Greenwich Mean Time) – লন্ডনের গ্রিনিচে (0°) মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি যখন লম্বভাবে পড়ে, সেখানকার স্থানীয় সময়কে বেলা 12টা ধরে সেই সময়কে যখন সারা পৃথিবীর প্রমাণ সময় হিসেবে ধরা হয়, তাকে গ্রিনিচ প্রমাণ সময় (Greenwich Mean Time) বলে।

GMT নির্ধারণের কারণ – পৃথিবীর কোনো স্থানের 1° পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত অন্য স্থানে প্রায় 4 মিনিট সময়ের ব্যবধান ঘটে। ফলে কাজকর্মে অসুবিধা দেখা যায়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বিভিন্ন দেশের নির্দিষ্ট প্রমাণ সময় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু, এর ফলেও পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক কাজকর্মে নানা অসুবিধা দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য মূলমধ্যরেখার (0°) স্থানীয় সময়কে সারা পৃথিবীর প্রমাণ সময় হিসেবে ধরা হয়।

পৃথিবীতে পরিবেষ্টিত অক্ষরেখাগুলির সঙ্গে তাপমাত্রা বা জলবায়ুর সম্পর্ক কীরকম হবে সংক্ষেপে লেখো।

অক্ষরেখাগুলি বৃত্তাকারে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টিত থাকায়, 66½° কোণে হেলে থাকা পৃথিবীর বিভিন্ন অক্ষাংশে সূর্যরশ্মির পতন কোণের তারতম্য ঘটে, ফলে সমগ্র পৃথিবীর জলবায়ু বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবছর লম্ব সূর্যরশ্মির কারণে যেমন সর্বাধিক তাপ দেখা যায়, তেমনি উভয় মেরু অঞ্চলে তির্যক সূর্যরশ্মির জন্য ক্রমশ তাপমাত্রা হ্রাস ঘটে। এইভাবে অক্ষাংশভিত্তিক পৃথিবীর তিনটি তাপমণ্ডল দেখা যায় –

| অক্ষাংশ | সূর্যরশ্মির পতন কোণ | তাপের প্রকৃতি | তাপমণ্ডল/জলবায়ু |

| 0°-23½° উঃ/দঃ | প্রায় লম্ব | অধিক উষ্ণ | উষ্ণমণ্ডল |

| 23½°-66½° উঃ/দঃ | মাঝারি তির্যক | মধ্যম উষ্ণ | নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল |

| 66½°-90° উঃ/দঃ | অধিক তির্যক | খুব শীতল | হিমমণ্ডল |

সময় অঞ্চল বলতে কী বোঝো?

একটি প্রমাণ দ্রাঘিমার সময় যে অঞ্চলের মধ্যে মেনে চলা হয় তাকে সময় অঞ্চল বলে। পৃথিবীকে 15° অন্তর মোট 26 টি সময় অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। পূর্ব গোলার্ধে 14টি এবং পশ্চিম গোলার্ধে 12টি। (কিরিবাটিতে আন্তর্জাতিক তারিখরেখাকে 180° দ্রাঘিমারেখা থেকে আরও 30° পূর্বে সরিয়ে দেওয়ায় পূর্ব গোলার্ধে 14টি সময় অঞ্চল)। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুটি সময় অঞ্চলের মধ্যে সময়ের পার্থক্য 1 ঘণ্টা। তবে স্থানীয় ভাবে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে এই পার্থক্য 15 মিনিটও হয়ে থাকে। যেমন – ভারত ও নেপাল।

কিন্তু পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশের পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃতি বেশি (যেমন – রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি)। সেই সমস্ত দেশগুলিতে একটি প্রমাণ সময়কে ভিত্তি করে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করতে খুবই অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ওই সব দেশে একটি প্রমাণ দ্রাঘিমার পরিবর্তে একাধিক প্রমাণ দ্রাঘিমা কল্পনা করা হয়। প্রতিটি প্রমাণ দ্রাঘিমার প্রমাণ সময়কে ভিত্তি করে এক একটি সময় অঞ্চল গড়ে ওঠে। যেমন – রাশিয়াতে 9টি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 4টি, ব্রাজিলে 4টি, অস্ট্রেলিয়ায় 3টি সময় অঞ্চল রয়েছে।

আন্তর্জাতিক তারিখরেখার প্রয়োজনীয়তা কী?

আন্তর্জাতিক তারিখরেখা – মূলমধ্যরেখার ঠিক বিপরীত দিকে 180° দ্রাঘিমারেখা অনুসরণ করে কল্পিত যে রেখায় পৃথিবীর তারিখ শুরু হয়, বা শেষ হয়, তাকে আন্তর্জাতিক তারিখরেখা বলে। তবে, এই রেখা 180° দ্রাঘিমারেখাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করেনি। মাঝে মাঝে বেঁকে পুরোটাই জলভাগের ওপর দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে।

প্রয়োজনীয়তা – গোলকাকার পৃথিবী একবার আবর্তন করতে বা 360° ঘুরতে সময় নেয় 24 ঘণ্টা বা 1440 মিনিট। অর্থাৎ, পৃথিবী 1° ঘুরতে সময় নেয় 1440 ÷ 360 = 4 মিনিট। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে বলে, পূর্বদিকে 1° অন্তর 4 মিনিট করে সময় বাড়তে থাকে, কিন্তু পশ্চিমে 1° অন্তর 4 মিনিট করে সময় কমতে থাকে। এর ফলে, জাহাজ বা বিমানে পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে তারিখ, বার, সময় নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন – ধরা যাক, 2014 সালের 1 জানুয়ারি, বুধবার সকাল 10টায় মূলমধ্যরেখার (0°) গ্রিনিচ থেকে দুটি বিমান, একটি পূর্বদিকে এবং একটি পশ্চিম দিকে একই গতিতে যাত্রা শুরু করে। পূর্বদিকে যেহেতু সময় বাড়ে, তাই পূর্বগামী বিমান যখন 180° দ্রাঘিমায় পৌঁছবে, তখন সময় হবে 1 জানুয়ারি, বুধবার রাত 10 টা (180° × 4 = 12 ঘণ্টা)। কিন্তু পশ্চিম দিকে সময় কমে যাওয়ায় পশ্চিমগামী বিমান যখন 180° দ্রাঘিমায় আসবে তখন 12 ঘণ্টা পিছিয়ে তার সময় হবে (31 ডিসেম্বর, 2013) মঙ্গলবার রাত 10 টা। অর্থাৎ, 180° দ্রাঘিমায় দুটি বিমানের মধ্যে সময়ের পার্থক্য হবে 24 ঘণ্টা। বিমান দুটি 180° দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করে ক্রমাগত চলতে থাকলে গ্রিনিচে ফিরে আসবে এবং পূর্বগামী বিমানে সময় হবে বৃহস্পতিবার 2 জানুয়ারি সকাল 10টা এবং পশ্চিমগামী বিমানে সময় হবে মঙ্গলবার সকাল 10টা, 31 ডিসেম্বর, 2013। অর্থাৎ, একই স্থানে সময়ের পার্থক্য হবে 48 ঘণ্টা বা 2 দিন। সময় ও তারিখ নিয়ে এই অসুবিধা দূর করার জন্য 1884 খ্রিস্টাব্দে ‘দ্রাঘিমা ও সময়’ সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 180° দ্রাঘিমারেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখরেখা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং ঠিক করা হয়েছে “পূর্ব গোলার্ধের কোনো জাহাজ বা বিমান আন্তর্জাতিক তারিখরেখা অতিক্রম করে পশ্চিম গোলার্ধে গেলে 1 দিন কমিয়ে নেবে এবং পশ্চিম গোলার্ধের কোনো জাহাজ বা বিমান আন্তর্জাতিক তারিখরেখা অতিক্রম করে পূর্ব গোলার্ধে গেলে 1 দিন বাড়িয়ে নেবে।”

Class 9 Geography All Chapter Notes

আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের তৃতীয় অধ্যায় ‘পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়’ এর কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য বা চাকরির পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন