আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের প্রথম অধ্যায় ‘গ্রহরূপে পৃথিবী’ এর কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হবে।

নবম শ্রেণীর ভূগোল বিষয়ের প্রথম অধ্যায় “গ্রহরূপে পৃথিবী” সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত, ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর নিয়েই আজকের এই আর্টিকেল। মাধ্যমিক পরীক্ষা, বার্ষিক মূল্যায়ন, বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (যেমন WBCS, WBSSC, মাধ্যমিক টেট) প্রস্তুতির জন্য এই প্রশ্নোত্তরগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায় থেকে নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রায়শই অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (SAQ), বর্ণনামূলক প্রশ্ন এবং বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ) আসে। এখানে আপনি পাবেন ক্লাস 9 ভূগোলের প্রথম অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর, যা পরীক্ষার সিলেবাস অনুসারে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই আর্টিকেলে আলোচিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর শুধু নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যই নয়, বরং যেকোনো চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যেও সহায়ক। “গ্রহরূপে পৃথিবী” অধ্যায়ের মূল ধারণা, পৃথিবীর গঠন, সৌরজগতের বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য গ্রহের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ সহজ বাংলায় উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করি, এই প্রশ্নোত্তরগুলি আপনার জ্ঞানকে পরিপূর্ণতা দেবে এবং পরীক্ষায় উচ্চ স্কোর করতে সাহায্য করবে!

পৃথিবীর গোলকাকৃতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ কী?

অথবা, মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর আকৃতি কেমন দেখায়?

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সফল মহাকাশ অভিযানের ফলে মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর সম্পূর্ণ ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। সফল মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন, নিল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন, ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা, রাকেশ শর্মা, কল্পনা চাওলা প্রমুখ মহাকাশচারী মহাকাশ থেকে পৃথিবীর যে দৃশ্য দেখেছেন, ছবি তুলেছেন এবং বর্তমানে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরা অসংখ্য কৃত্রিম উপগ্রহ যে ছবি তুলছে তা থেকে পৃথিবীর গোলকাকৃতির ধারণা আমাদের কাছে স্পষ্ট। তবে এইসব ছবিতে পৃথিবী একেবারে গোল নয়। উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা ও পূর্ব-পশ্চিমে কিছুটা ফোলা, এককথায় অভিগত গোলকের মতো।

পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীর মতো – ধারণাটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করো।

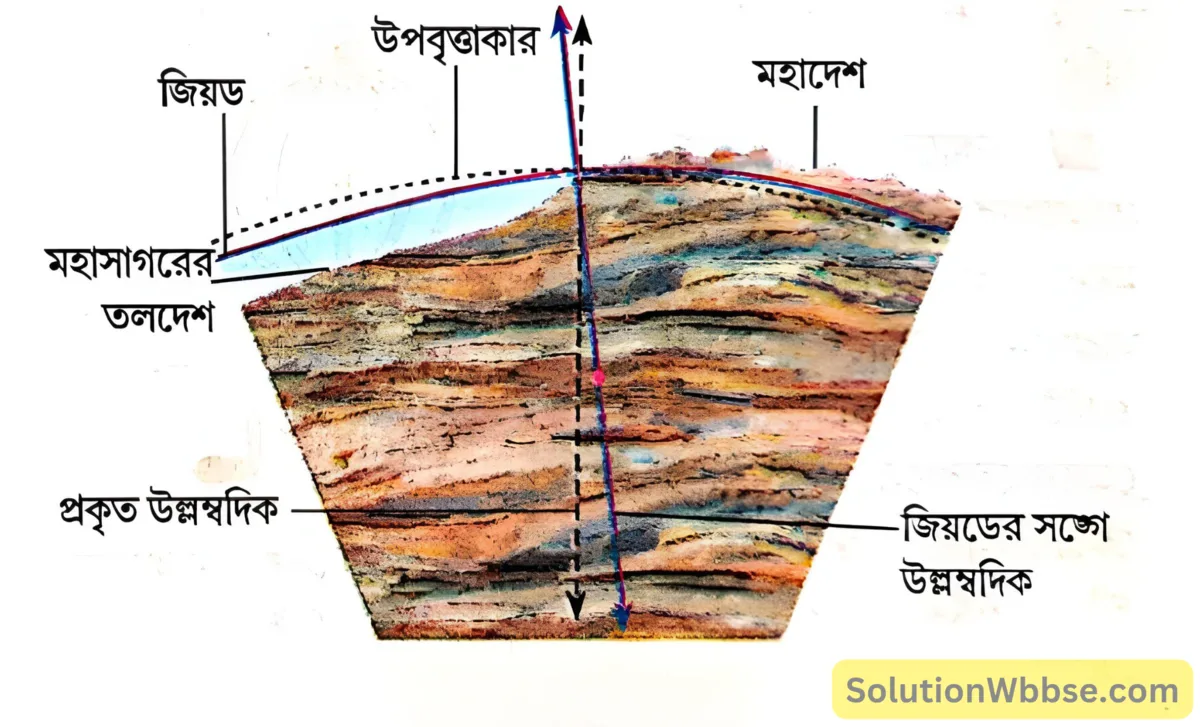

অথবা, পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতিতে ‘Geoid’ -এর ধারণাটি লেখো।

অথবা, পৃথিবী কি সত্যিই গোল? – প্রমাণ করো।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি নিয়ে বিভিন্ন ভৌগোলিক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন পৃথিবী সম্পূর্ণ গোল, আবার অনেকে পৃথিবীকে পেয়ারা বা ন্যাসপাতির সঙ্গেও তুলনা করেছেন।

কিন্তু মহাকাশে প্রেরিত বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহ কিংবা কোনো মহাকাশযান থেকে তোলা চিত্রে ধরা পড়েছে পৃথিবীর আকৃতি অভিগত গোলকের ন্যায় হলেও একে সম্পূর্ণ অভিগত গোলক বলা যায় না। কারণ –

- পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান হিমালয় পর্বতের ‘মাউন্ট এভারেস্ট’ 8848 মিটার উঁচু। আবার সর্বনিম্ন স্থান প্রশান্ত মহাসাগরের ‘মারিয়ানা খাত’ 11,034 মিটার গভীর। সব থেকে উঁচু ও নীচু স্থানের মধ্যে পার্থক্য প্রায় 20 কিমি। (8848 + 11,034 = 19,882 মিটার বা প্রায় 20 কিমি)। তাই পৃথিবীর অনিয়মিত তরঙ্গায়িত গোলকাকৃতি পৃষ্ঠের সঙ্গে বাস্তবিক পক্ষে কোনো পদার্থের আকৃতির মিল নেই।

- বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে –

- পৃথিবীর উত্তর মেরু চাপা নয়, কেবলমাত্র দক্ষিণ মেরুই একটু চাপা।

- উত্তর গোলার্ধের মধ্য অংশ কিছুটা বসা কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্য অংশ কিছুটা ফোলা।

সুতরাং, পৃথিবীর এরূপ আকৃতি আমাদের পরিচিত কোনো বস্তু যেমন – কমলালেবু, ন্যাসপাতি, পেয়ারা বা আপেলের আকৃতির সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তাই বলা হয় পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীর মতো। যাকে ইংরেজিতে বলে ‘জিয়ড’ (Geoid)। সমুদ্রের গড় পৃষ্ঠতল অনুযায়ী কল্পিত পৃথিবীর আকৃতিকে জিয়ড (Geoid) বলে। এই আকৃতির উপরিভাগ জিয়ডপৃষ্ঠ (Geoid Surface) নামে পরিচিত।

আমরা কেন বুঝতে পারি না – পৃথিবী গোল?

অথবা, পৃথিবী আমাদের কাছে সমতল মনে হয় কেন?

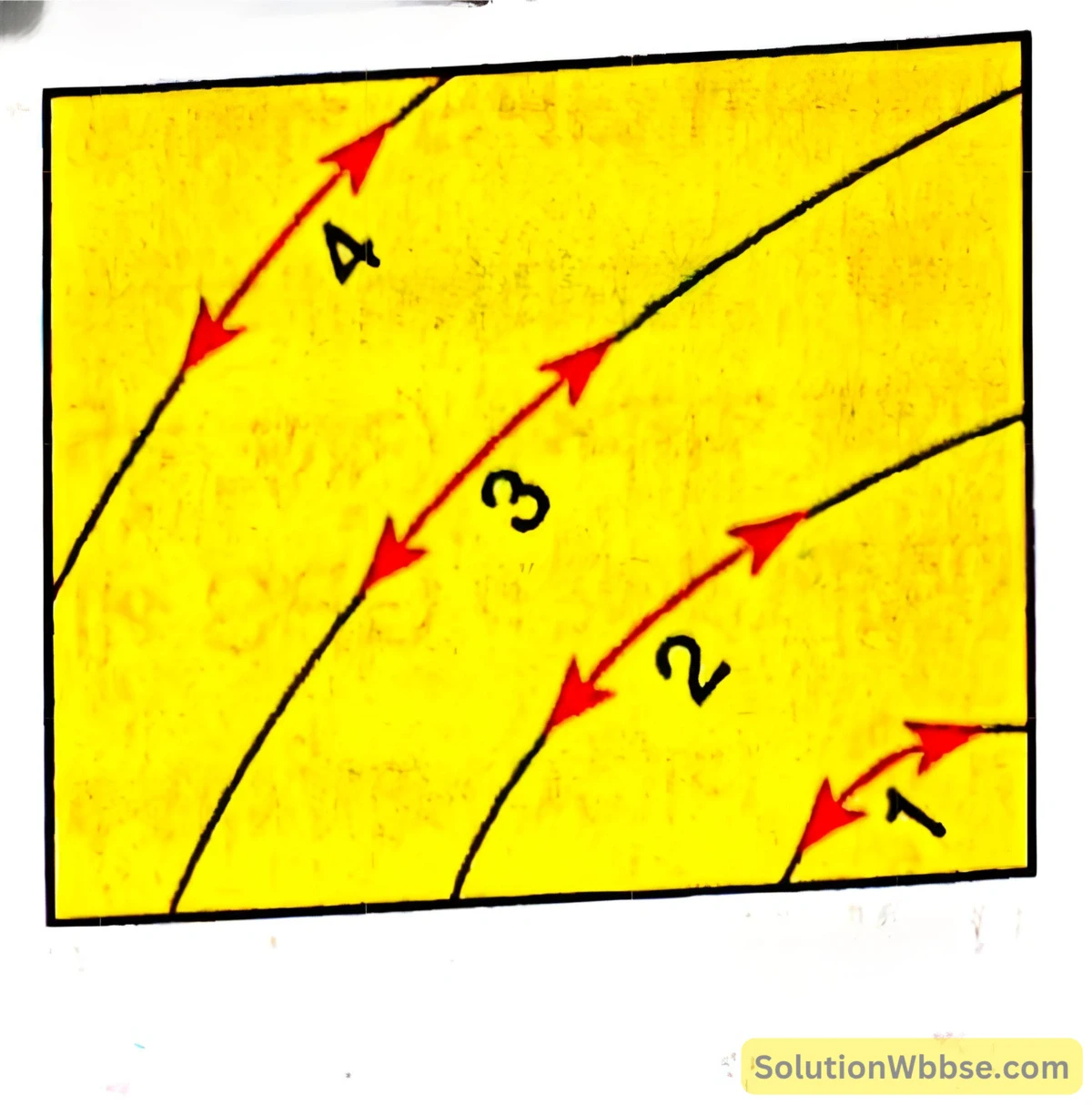

আসলে পৃথিবী এতই বিশাল যে, এক নজরে এর যতটুকু দেখা যায়, তাতে পৃথিবীকে চ্যাপটা সমতল বলে মনে হয়। চিত্রে চারটি বৃত্তচাপকে লক্ষ করো। 1 -এর ব্যাসার্ধ সবথেকে কম এবং 4 -এর ব্যাসার্ধ সবথেকে বেশি। সবকটি বৃত্তচাপের লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করা অংশটি দেখলে বলা যায় 1 নং বৃত্তচাপের চিহ্নিত অংশটি বেশি বাঁকা কিন্তু 4 নং বৃত্তচাপের চিহ্নিত অংশটি প্রায় সোজা।

অর্থাৎ, বৃত্তচাপ যত বেশি দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ নিয়ে আঁকা হয়, তার অল্প একটু অংশের বাঁকাভাব তত কম হয়। পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ 6400 কিমি। এত বড়ো ব্যাসার্ধের একটা বৃত্তের ওপর দাঁড়িয়ে এর খুব সামান্য অংশই আমাদের চোখে পড়ে। তাই ভূপৃষ্ঠটা চ্যাপটা সমতল বলেই মনে হয়।

পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস মেরু ব্যাসের চেয়ে কতটা বেশি? এরূপ বেশি হওয়ার কারণ কী?

অথবা, পৃথিবীর আকৃতি অনেকটা অভিগত গোলকের ন্যায় কেন?

পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস 12,757 কিমি এবং মেরু ব্যাস 12,714 কিমি। অর্থাৎ, নিরক্ষীয় ব্যাস মেরু ব্যাসের চেয়ে (12,757 – 12,714) = 43 কিমি বেশি।

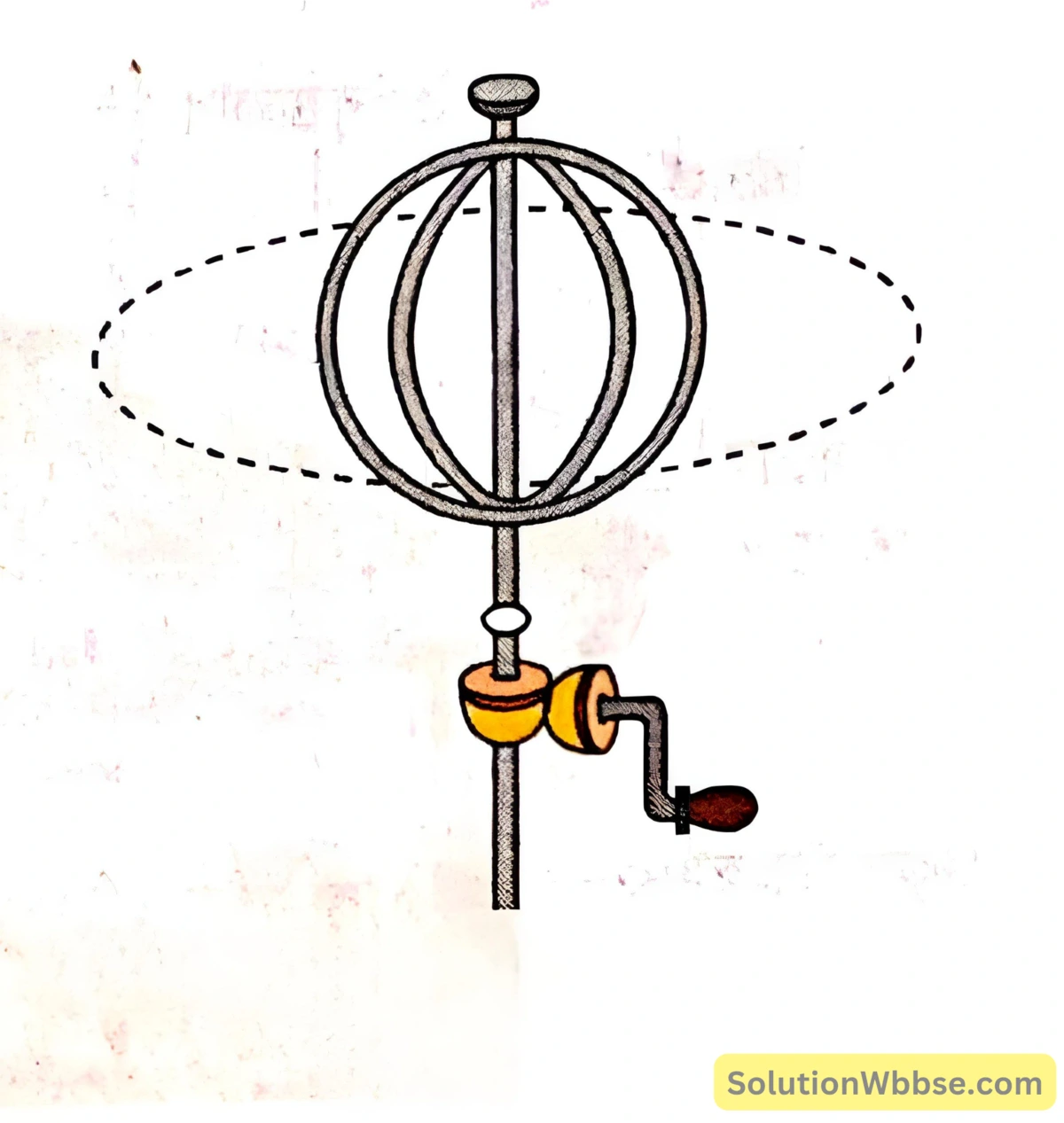

কোনো নরম গোলাকার বস্তুকে (মাখা ময়দা বা কাদার মণ্ড) মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি একটি কাঠি ঢুকিয়ে খুব জোরে ঘোরালে কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রবহির্মুখী শক্তির প্রভাবে ওই নরম গোলকটির মধ্যভাগ ফোলা হবে এবং উপর-নীচ দুই তল সামান্য চাপা হয়ে অভিগত গোলকের রূপ নেবে।

জন্মলগ্নে পৃথিবী যখন উত্তপ্ত নমনীয় অবস্থায় ছিল তখন আবর্তন গতির প্রভাবে পৃথিবীর মধ্যভাগ অর্থাৎ নিরক্ষীয় অঞ্চল ফোলা এবং উপর-নীচ অর্থাৎ মেরু অঞ্চলদ্বয় সামান্য চাপা হয়েছে। অর্থাৎ, পৃথিবীর আকৃতি প্রায় অভিগত গোলকের ন্যায় হয়েছে।

পৃথিবীর আকৃতি নির্ধারণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও কেন্দ্রবহির্মুখী শক্তির ভূমিকা কতখানি?

পৃথিবীর আকৃতি অভিগত গোলকের ন্যায় অর্থাৎ, নিরক্ষীয় অঞ্চল স্ফীত এবং দুই মেরু অঞ্চল চাপা। পৃথিবীর এই আকৃতি নির্ধারণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও কেন্দ্রবহির্মুখী শক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি – স্যার আইজ্যাক নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রানুযায়ী ‘যে বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যত দূরে অবস্থিত তার উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব ততই কম হবে।’

প্রভাব – পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব মেরু অঞ্চলের তুলনায় কম। অর্থাৎ, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দূরত্ব মেরু অঞ্চলের তুলনায় বেশি। সুতরাং বলা যায় পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চল স্ফীত এবং মেরু অঞ্চল চাপা।

কেন্দ্রবহির্মুখী শক্তি – কোনো বস্তু অবিরাম ঘুরতে থাকলে ওই বস্তুর কেন্দ্রে একপ্রকার দিক বিক্ষেপক বলের সৃষ্টি হয়। যা সব কিছুকে বাইরের দিকে ছিটকে ফেলে। ওই দিক বিক্ষেপক বলকেই কেন্দ্রবহির্মুখী বল বলে।

প্রভাব – পৃথিবীর আবর্তন গতির প্রভাবে কেন্দ্রবহির্মুখী ও কেন্দ্রমুখী শক্তির উদ্ভব হয়। জন্মলগ্নে পৃথিবী যখন নমনীয় ছিল তখন এই আবর্তন গতির জন্য কেন্দ্রবহির্মুখী শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর মধ্যভাগ অর্থাৎ নিরক্ষীয় অঞ্চল স্ফীত হয় এবং দুই মেরু অঞ্চল কেন্দ্রমুখী শক্তির প্রভাবে সামান্য চাপা হয়।

গোলকাকার পৃথিবী থেকে আমরা পড়ে যাই না কেন?

কোনো গোলকাকার বস্তুর ওপর কোনো কিছুর আলগা ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। কিন্তু আমরা এবং আমাদের চারপাশের ঘরবাড়ি, গাছপালা সমস্ত কিছু গোল পৃথিবীর ওপর বেশ আছি, ঘুরছি, কখনোই পড়ে যাচ্ছি না। এর কারণ হল – পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা অভিকর্ষজ বল। পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠ তথা বায়ুমণ্ডলের সমস্ত বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে। তাই পৃথিবীর আকৃতি গোল এবং পৃথিবীর আবর্তন গতি থাকা সত্ত্বেও আমরা পৃথিবী থেকে পড়ে যাই না।

সৌরজগতে গ্রহরূপে পৃথিবীর পরিচয় দাও।

সৌরজগতের অন্যতম গ্রহ হল পৃথিবী। গ্রহরূপে পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় হল –

| আবিষ্কারক | কোপারনিকাস। |

| সূর্য থেকে দূরত্ব | গড় দূরত্ব 14 কোটি 96 লক্ষ কিমি। সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ। |

| ক্ষেত্রফল | প্রায় 51 কোটি 9 লক্ষ বর্গকিমি। সৌরজগতের পঞ্চম বৃহত্তম গ্রহ। |

| ব্যাস | নিরক্ষীয় ব্যাস 12,757 কিমি ও মেরু ব্যাস 12,714 কিমি। |

| পরিধি | গড় পরিধি 40,000 কিমি। |

| ওজন | 5697 × 1018 কোটি টন। |

| গতি | দুটি – আবর্তন গতি ও পরিক্রমণ গতি। |

| আবর্তনের সময় | 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ড। (নাক্ষত্রদিন) |

| পরিক্রমণের সময় | 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 46 সেকেন্ড (সৌরবছর)। |

| উষ্ণতা | গড় উষ্ণতা 15°C |

| আকৃতি | অভিগত গোলকাকার। সূক্ষ্ম বিচারে ‘জিওড’ বা ‘পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীর মতো’। |

| উপগ্রহ | একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ। |

| বিশেষত্ব | পৃথিবীতে জলের ভাগ বেশি বলে মহাকাশ থেকে নীল দেখায়। তাই পৃথিবীকে নীলগ্রহ বলে। সৌরজগতের একমাত্র এই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। |

বিগ ব্যাং তত্ত্ব বা (Big Bang Theory) সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

অর্থ – বিগ ব্যাং বা ‘Big Bang’ শব্দটির ‘Big’ কথাটির অর্থ হল ‘বড়ো’ বা ‘মহান’ এবং ‘Bang’ কথাটির অর্থ ‘বিস্ফোরণ’ বা ‘শব্দ’। তাই একে বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ বলে।

আবিষ্কার – 1929 সালে আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন পাওয়েল হাবল ছায়াপথগুলি ক্রমশ দূরে সরে যাওয়ার কথা বলেন। এবং রুশ বিজ্ঞানী ফ্রিডম্যান প্রথম বিগ ব্যাং তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে জর্জ গ্যাথো, আর্নোপেন জিয়াস, রবাট উইলসন প্রমুখ বিজ্ঞানীর গবেষণায় এই তত্ত্বটি আরো পরিমার্জিত হয়।

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব – আজ থেকে প্রায় 1370 কোটি বছর পূর্বে একটি সুপ্রাচীন বিন্দু অবস্থা থেকে মহাবিশ্বে উৎপত্তি লাভ করেছে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে এই বিশাল মহাবিশ্ব একটি ক্ষুদ্র আলপিনের মাথার চেয়েও ক্ষুদ্র বিন্দু ছিল, যার নাম ছিল ‘সিংগুলারিটি বিন্দু’।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি – এক অতি অল্পকালীন (1 সেকেন্ডেরও কম) প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটে। এই কণার বিস্ফোরণের জন্য মহাবিশ্বের তাপমাত্রা পৌঁছায় 10,000 কোটি কেলভিনে। বস্তু ও রশ্মিকণার অবিমিশ্রিত তরল 0.11 সেকেন্ড পরে 3,000 কোটি কেলভিনে পৌঁছায় এবং তৈরি হয় পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র উপপরমাণু। এই উপপরমাণু (sub atomic particle) থেকে সৃষ্টি হয় হাইড্রোজেন, হিলিয়াম সহ স্বল্প ভর বিশিষ্ট মৌলের।

এর ফলে যে মহাকর্ষ বলের সৃষ্টি হয় তা আশপাশে আরো বেশি পদার্থকে আকর্ষিত করে সেখানকার ঘনত্বকে বাড়িয়ে দেয় ও নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথের সৃষ্টি হয়।

সৌরজগৎ কীভাবে সৃষ্টি হল তা লেখো।

সৌরজগতের সৃষ্টি –

- প্রায় 500 কোটি বছর আগে সূর্য, সৌরজগৎ কিছুই ছিল না। ছিল মহাশূন্যে ভাসমান ধূলিকণা, গ্যাসের বিরাট মেঘ যা মহাবিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল।

- মাধ্যাকর্ষণের টানে ধীরে ধীরে ধূলিকণা ও হাইড্রোজেন, হিলিয়াম গ্যাস পরস্পরের কাছাকাছি এসে জমাট বেঁধে প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে জ্বলন্ত গ্যাসীয় অগ্নিপিণ্ড সূর্য গঠিত হয়।

- সদ্য জন্মানো সূর্যের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের কারণে পরমাণু পরমাণুতে ধাক্কা লেগে প্রচণ্ড তাপ আর শক্তি তৈরি হতে থাকে।

- এর ফলে জ্বলন্ত আগুনের গোলার মতো সূর্য থেকে আলো, উত্তাপ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

- অবশিষ্ট ধূলিকণা ও গ্যাস সূর্যের আকর্ষণে, সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই ধুলোর মেঘ থেকে তৈরি হয় গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক। এদের নিয়ে গড়ে ওঠে সৌরজগৎ বা সৌর পরিবার।

ক্ষেত্রমান এবং সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে সৌরজগতের গ্রহগুলির নাম লেখো।

ক্ষেত্রমান ও দূরত্ব অনুসারে গ্রাহর নাম –

| ক্ষেত্রমান অনুসারে গ্রহের নাম | সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে গ্রহের নাম |

| বৃহস্পতি (বৃহত্তম) প্রায় 6422 কোটি 80 লক্ষ বর্গকিমি। | বুধ (5.8 কোটি কিমি) |

| শনি (দ্বিতীয় বৃহত্তম) প্রায় 4564 কোটি 40 লক্ষ বর্গকিমি। | শুক্র (10.7 কোটি কিমি) |

| ইউরেনাস (তৃতীয় বৃহত্তম) প্রায় 820 কোটি 91 লক্ষ বর্গকিমি | পৃথিবী (15 কোটি 95 লক্ষ কিমি) |

| নেপচুন (চতুর্থ বৃহত্তম) প্রায় 770 কোটি 64 লক্ষ বর্গকিমি। | মঙ্গল (22.8 কোটি কিমি) |

| পৃথিবী (পঞ্চম বৃহত্তম) প্রায় 51 কোটি 47 লক্ষ বর্গকিমি। | বৃহস্পতি (77.8 কোটি কিমি) |

| শুক্র (ষষ্ঠ বৃহত্তম) প্রায় 46 কোটি 3 লক্ষ কিমি। | শনি (142.7 কোটি কিমি) |

| মঙ্গল (সপ্তম বৃহত্তম) প্রায় 14 কোটি 50 লক্ষ বর্গকিমি। | ইউরেনাস (287 কোটি কিমি) |

| বুধ (ক্ষুদ্রতম) প্রায় 7 কোটি 48 লক্ষ বর্গকমি। | নেপচুন(449.7 কোটি কিমি) |

প্লুটোকে বামনগ্রহের অন্তর্ভুক্তকরণের পক্ষে তিনটি যুক্তি দাও।

বামন গ্রহ (Dwarf planet) – সৌরজগতে কিছু জোতিষ্ক আছে যেগুলি গ্রহের মতো দেখতে ও গোলাকার। কক্ষপথ অনুসরণ করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু ছোটো বলে নিজ কক্ষপথের আশপাশের মহাজাগতিক বস্তুগুলিকে সরিয়ে দিতে পারে না। এদের ‘বামন গ্রহ’ বলা হয়।

প্লুটোর নামকরণ – রোমান মৃত্যু ও অপরাধ জগতের দেবতার নাম অনুসারে এই বামন গ্রহটির নামকরণ করা হয়। 2006 সালে IAU (International Astronomical Union) প্লুটোকে বামন গ্রহের আখ্যা দেয়। কারণ –

- অতি ক্ষুদ্র আকার – প্লুটোর আকার খুবই ক্ষুদ্র, পৃথিবীর আকারের তুলনায় প্রায় 463 গুণ ছোটো। এই ক্ষুদ্র আকারের জন্য মহাজাগতিক বিভিন্ন বস্তু কখনো কখনো কক্ষপথে এসে পড়লে প্লুটো সেগুলি সরিয়ে দিতে পারে না।

- বৈশিষ্ট্য – প্লুটো থেকে সূর্যের দূরত্ব বেশি হওয়ায়, (592.41 কোটি কিমি) উষ্ণতা প্রায় -230° সেন্টিগ্রেডে থাকে। তাই ঔজ্জ্বল্য ভাব পৃথিবী থেকে প্রায় 1905 গুণ কম লাগে। এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ভরযুক্ত না হওয়ার কারণে এই গ্রহকে বামন গ্রহ বলে।

- গুরুত্বহীনতা – 2006 সালের আগে সৌরজগতে 9টি গ্রহ ছিল কিন্তু IAU -এর 26 তম অধিবেশনে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানালেন 8টি কুলীন গ্রহ ও 3টি বামন গ্রহ আছে। কুলীন গ্রহ অপেক্ষা বামন গ্রহের সংখ্যা কম এবং অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা প্লুটোর গুরুত্বও কম হওয়ায় একে বামন গ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জীবমণ্ডলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সংজ্ঞা – ‘জীবমণ্ডল’ বা ‘Biosphere’ শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ ‘Bio’ যার অর্থ ‘জীবন’ এবং ‘Sphere’ যার অর্থ ‘ক্রিয়াশীল অঞ্চল’। সাধারণভাবে জীবমণ্ডল বলতে বোঝায় পৃথিবী ও তার পরিমণ্ডলের যে অঞ্চল জীবগোষ্ঠী ও ভৌত পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। জোনাথান টার্ক (Jonathan Turk) -এর মত অনুসারে “পৃথিবী ও তার বায়ুমণ্ডলের যে অংশ প্রাণধারণের উপযুক্ত তাকে জীবমণ্ডল (Biosphere) বলে।” (The part of Earth and its atmosphere that can support life – Jonathan Turk)।

শ্রেণিবিভাগ – জীবমণ্ডলকে প্রধানত দু-ভাগে ভাগ করা হয় –

- স্থলভাগের জীবমণ্ডল বা Pedobiosphere।

- জলভাগের জীবমণ্ডল বা Hydrobiosphere।

বিস্তার – এর বিস্তার সমুদ্রগর্ভের 7 কিমি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের 6 কিমি উপর পর্যন্ত অর্থাৎ মোট 13 কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। যদিও NASA -র বিজ্ঞানীরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 15 কিমি উচ্চতা পর্যন্ত প্রাণের সন্ধান পেয়েছেন।

বৈশিষ্ট্য – জীবমণ্ডলের মধ্যে বসবাসকারী জীবকুল প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া বা পারস্পরিক সংযোগ গড়ে তোলে।

- জীবমণ্ডল হল সূর্য থেকে আগত সৌরশক্তি এবং অব্যবহৃত শক্তির মধ্যবর্তী স্তর।

- জীবমণ্ডল হল উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের সমষ্টি। জল, মাটি ও বায়ু যেখানেই রয়েছে সেখানেই প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে।

- পৃথিবীতে যতগুলি স্তর (sphere) রয়েছে যেমন – শিলামণ্ডল, বারিমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি, তার মধ্যে জীবমণ্ডল সবথেকে পাতলা স্তর।

বারিমণ্ডল (Hydrosphere) বলতে কী বোঝো? বারিমণ্ডলের গুরুত্ব আলোচনা করো।

পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় 70.8% অর্থাৎ প্রায় 36.1 কোটি বর্গকিমি স্থান জুড়ে জলভাগ এবং প্রায় 29.2% অর্থাৎ, প্রায় 14.9 কোটি বর্গকিমি স্থান জুড়ে স্থলভাগ অবস্থান করছে। অর্থাৎ, পৃথিবীর 3 ভাগই জল এবং 1 ভাগ স্থল। পৃথিবীর এই জলভাগকে বারিমণ্ডল (Hydrosphere) বলে। জলের ভাগ বেশি থাকে বলে পৃথিবীকে ‘জলগ্রহ’ (Watery Planet) বলে।

গুরুত্ব –

- পৃথিবীতে জল কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় তিনটি অবস্থাতেই পাওয়া যায়।

- জল সজীবের দেহে খাদ্য পরিবহণ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে।

- জলে দ্রবীভূত হয়েই মাটির পুষ্টিগুণ উদ্ভিদের শিকড়ের দ্বারা পাতায় পৌঁছায় এবং জলের সাহায্যেই গাছ খাদ্য তৈরি করে।

- পৃথিবীর সমস্ত সাগর, নদী, হ্রদ, পুকুরে জল তরল অবস্থাতেই আছে।

- আন্টার্কটিকা মহাদেশ এবং উত্তর মেরু অঞ্চলে জল কঠিন, অর্থাৎ বরফাকারে আছে।

- বায়ুমণ্ডলে জল বাষ্পাকারে অর্থাৎ, গ্যাসীয় অবস্থায় আছে, যা পরবর্তীকালে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে জলচক্র সম্পূর্ণ করে।

- জল ছাড়া জীবন অসম্ভব। জল পৃথিবীর উষ্ণতার ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে থাকে।

- প্রাণের প্রথম উদ্ভব সমুদ্রের জলেই হয়েছিল।

গ্রিক পণ্ডিত এরাটোসথেনিস কীভাবে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন?

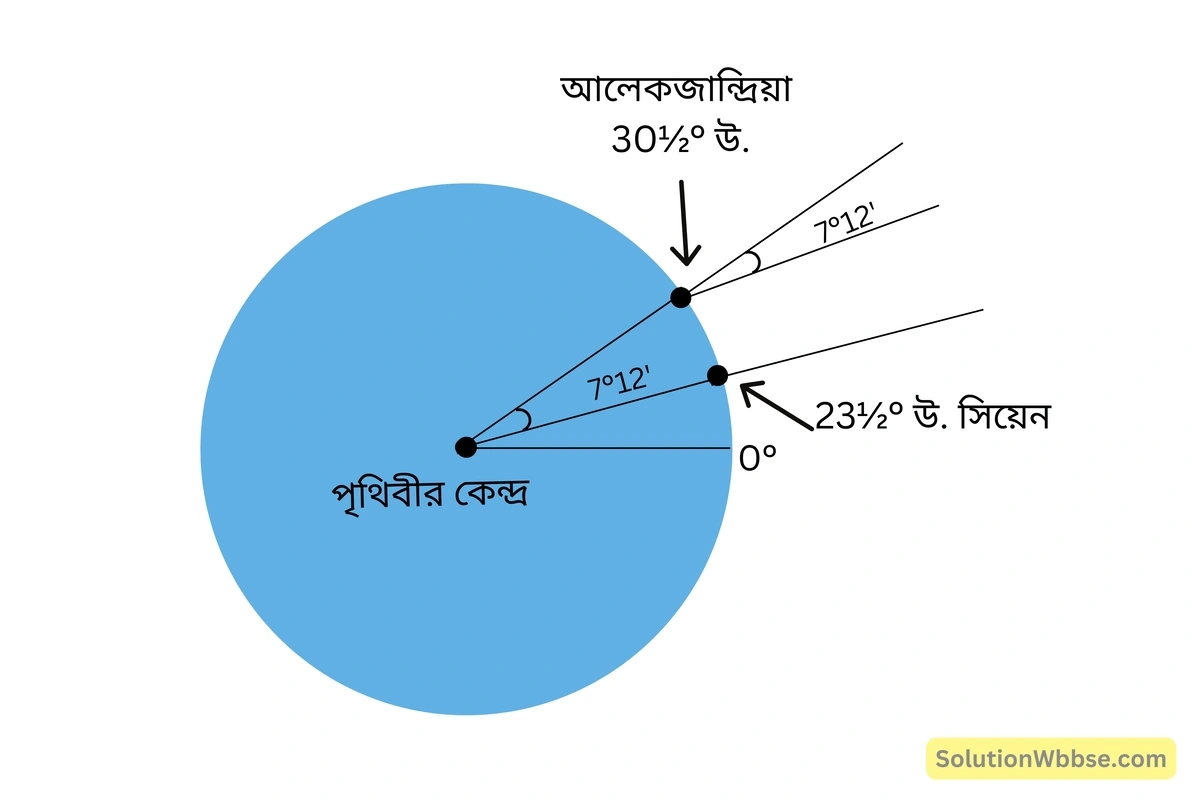

খ্রিস্টের জন্মের প্রায় 200 বছর আগে গ্রিক পণ্ডিত এরাটোসথেনিস পৃথিবীর পরিধি মাপার চেষ্টা করেন। তিনি একই দ্রাঘিমায় অবস্থিত মিশরের দুটি শহর সিয়েন (23½°উঃ) ও আলেকজান্দ্রিয়ার (30½°উঃ) উপর 21 জুন (কর্কটসংক্রান্তি) তারিখে সূর্যরশ্মির পতনকোণের পার্থক্য লক্ষ করে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন। 23½° উত্তর অক্ষাংশে (কর্কটক্রান্তিরেখা) অবস্থিত সিয়েন শহরের উপর 21 জুন বেলা 12টার সময় সূর্যরশ্মি ঠিক লম্বভাবে (90°) পতিত হয় এবং ওই একই সময়ে উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া শহরে সূর্যরশ্মির পতন কোণ হয় 7°12’। এই কৌণিক দূরত্ব বৃত্তের (360° ÷ 7°12′ = 50) বা 1/50 অংশ। সিয়েন ও আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে দূরত্ব 5000 স্টেডিয়া। (1 স্টেডিয়া = 185 মিটার)। সুতরাং, এরাটোসথেনিসের পরিমাপ অনুযায়ী, পৃথিবীর পরিধি হল, (360° ÷ 7°12′) × 5000 স্টেডিয়া = 50 × 5000 স্টেডিয়া = 250000 স্টেডিয়া বা 46250 কিমি। বর্তমানে বিজ্ঞানভিত্তিক হিসাবনিকাশে দেখা গেছে পৃথিবীর পরিধি প্রায় 40000 কিমি। যা, এরাটোসথেনিস নির্ণীত পরিধির চেয়ে 46250 – 40000 = 6250 কিমি কম। সম্ভবত সিয়েন ও আলেকজান্দ্রিয়া শহর দুটির মধ্যে দূরত্ব সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। তথাপি এই গণনার গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। পরবর্তীকালে এর ফলে পৃথিবীর সঠিক পরিধি নির্ণয় সহজতর হয়েছিল।

এরাটোসথেনিস কিভাবে আলেকজান্দ্রিয়া ও সিয়েন শহর দুটির দূরত্ব নিয়েছিলেন?

এরাটোসথেনিস উট পাঠিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া ও সিয়েন শহর দুটির দূরত্ব নিয়েছিলেন।

পৃথিবীর ওজন কত?

1797 খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক হেনরি ক্যাভেনডিশ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও ঘনত্বের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর ওজন কত হতে পারে তার একটি হিসাব দেন। এই হিসাব অনুসারে পৃথিবীর আনুমানিক ওজন হল 5697 × 10¹⁸ কোটি টন।

পৃথিবীর পরিধি ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

পৃথিবীর পরিধি (Circumference) নির্ণয় – প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর পরিধি মাপার চেষ্টা চলেছে। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় 200 বছর আগে গ্রিক পণ্ডিত এরাটোসথেনিস পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন 46,250 কিমি। তবে পৃথিবীর সঠিক পরিধি 40,070 কিমি বা প্রায় 40,000 কিমি।

নির্ণয় পদ্ধতি – পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস = 12,757 কিমি

পৃথিবীর মেরু ব্যাস = 12,714 কিমি

পৃথিবীর গড় ব্যাস (12757 + 12714) ÷ 2 = 12735.5 কিমি

সুতরাং, পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ = 12735.5 ÷ 2 = 6367.75 কিমি

বা, প্রায় 6367 কিমি (হিসাবের সুবিধার জন্য)

আমরা জানি, গোলাকার পৃষ্ঠের পরিধি = 2πr = 2 × 22/7 × ব্যাসার্ধ

∴ পৃথিবীর পরিধির মান = 2 × 22/7 × 6367.75 কিমি

= 40025.8 কিমি

বা, প্রায় 40,000 কিমি।

পৃথিবীর ক্ষেত্রফল (Area) নির্ণয় –

আমরা জানি, পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ প্রায় 6367 কিমি। গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল = 4πr² = 4 × 2/7 × (ব্যাসার্ধ)²

∴ পৃথিবীর ক্ষেত্রফল = 4 × 22/7 × (6367)2 বর্গকিমি

= 51 কোটি 9 লক্ষ বর্গকিমি (প্রায়)।

পৃথিবীর আকৃতি অনুধাবনে GPS কীভাবে সাহায্য করে?

মহাকাশে প্রেরিত একাধিক কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের কৌশলকে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (Global Positioning System) বা GPS বলে।

নিম্নলিখিত উপায়ে GPS সাহায্য করে –

- এই GPS -এর সাহায্যে পৃথিবীর কোনো অংশের সঠিক অবস্থান যেমন জানা যায় তেমনই পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতিও সঠিকভাবে জানা যায়।

- ভূ-পৃষ্ঠের দুই বা ততোধিক স্থানের উচ্চতার কয়েক সেমি উচ্চতার পার্থক্যও জানা যায়।

- কৃত্রিম উপগ্রহের পর্যবেক্ষণ বিন্দুর স্থানাঙ্ক পাওয়ার জন্য GPS -এর প্রয়োজন হয়। কোনো একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের প্রতিকৃতি তথা আকৃতিগত পরিবর্তন খুব সহজেই এর সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

- মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি (জিওস্টেশনারি ও সানসিনক্রনাস) প্রদক্ষিণ করতে করতে সেন্সরের মাধ্যমে সিগন্যাল প্রেরণ করে থাকে এবং তা ভূপৃষ্ঠের সংগ্রাহকের মাধ্যমে (receiver) সংগৃহীত হয়। এভাবেই কোনো স্থানের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ হয়।

নিম্নে ছকের সাহায্যে একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল। ধরা যাক, একই অক্ষাংশ (30° উঃ) বরাবর 15 মিটার দূরত্বে চারটি স্থান P, Q, R ও S -এর নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাওয়া গেল।

| স্থান | X | Y | H | T |

| P | 30°N | 89°E | 7.5 মিটার | 9.00 am |

| Q | 30°N | 89°E | 8.0 মিটার | 9.15 am |

| R | 30°N | 89°E | 9.5 মিটার | 9.30 am |

| S | 30°N | 89°E | 5.5 মিটার | 10.00 am |

X = অক্ষাংশ, Y = দ্রাঘিমাংশ, H = উচ্চতা, T = সময়

উপরিউক্ত চারটি স্থানে বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত উচ্চতার মানকে স্কেলের সাহায্যে এঁকে উক্ত স্থানগুলির ভূমিরূপের পার্থক্য বোঝা যাবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের GPS উপগ্রহ ব্যবস্থাটির নাম কী?

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের GPS উপগ্রহ ব্যবস্থাটির নাম ‘NAVSTAR’।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য GPS গোষ্ঠীর নাম লেখো?

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য GPS গোষ্ঠী হল –

- ইউরোপ → গ্যালিলিয়ো পোজিশনিং সিস্টেম।

- রাশিয়া → গ্লোনাস (GLONASS) গ্লোবাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম।

- ভারত → IRNSS (ইন্ডিয়ান রিজিওনাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম)।

- চিন → চাইনিস নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম।

Class 9 Geography All Chapter Notes

এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর ভূগোল সিলেবাসের প্রথম অধ্যায় ‘গ্রহরূপে পৃথিবী’-এর গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short Q&A) আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নোত্তরগুলি নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা, একাডেমিক প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার (যেমন WBCS, মাধ্যমিক টেট) জন্য অত্যন্ত কার্যকর। অধ্যায়টির প্রতিটি টপিকের সাথে মেল রেখে প্রশ্নগুলিকে বাছাই করা হয়েছে, যা পরীক্ষায় হাইলি কমন আসার সম্ভাবনা রাখে।

কেন পড়বেন এই আর্টিকেলটি?

- প্রশ্নোত্তরগুলি সিলেবাস-ভিত্তিক ও পরীক্ষার প্যাটার্ন অনুযায়ী প্রস্তুত।

- প্রতিটি উত্তর সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা দ্রুত রিভিশনে সাহায্য করে।

- স্কুল পরীক্ষা ছাড়াও রেলওয়ে, পুলিশ বা রাজ্য স্তরের চাকরির পরীক্ষায় কাজে লাগবে।

আর্টিকেলটি আপনার প্রস্তুতিতে কতটা সাহায্য করলো? নিচে কমেন্ট করে জানান। কোনো প্রশ্ন বা কনফিউশন থাকলে, আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ Solution Wbbse Commulnity -এ যুক্ত হোন—সরাসরি এক্সপার্ট গাইডেন্স পাবেন। পোস্টটি শেয়ার করুন আপনার স্টাডি গ্রুপ বা সোশ্যাল মিডিয়ায়, যাতে অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হয়।

মন্তব্য করুন