আমরা আমাদের এই আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের দ্বিতীয় অধ্যায় ‘পৃথিবীর গতিসমূহ’-এর ভৌগোলিক কারণগুলির বিশদ ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনা নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, এবং চাকরির প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই বিষয়গুলির ওপর ভিত্তি করে পরীক্ষায় প্রায়শই প্রশ্ন আসে। আশা করি, আর্টিকেলটি পাঠ্যসূচির গভীর বোঝাপড়া এবং পরীক্ষার উত্তর লিখনশৈলী উন্নত করতে আপনাদের জন্য উপযোগী হবে।

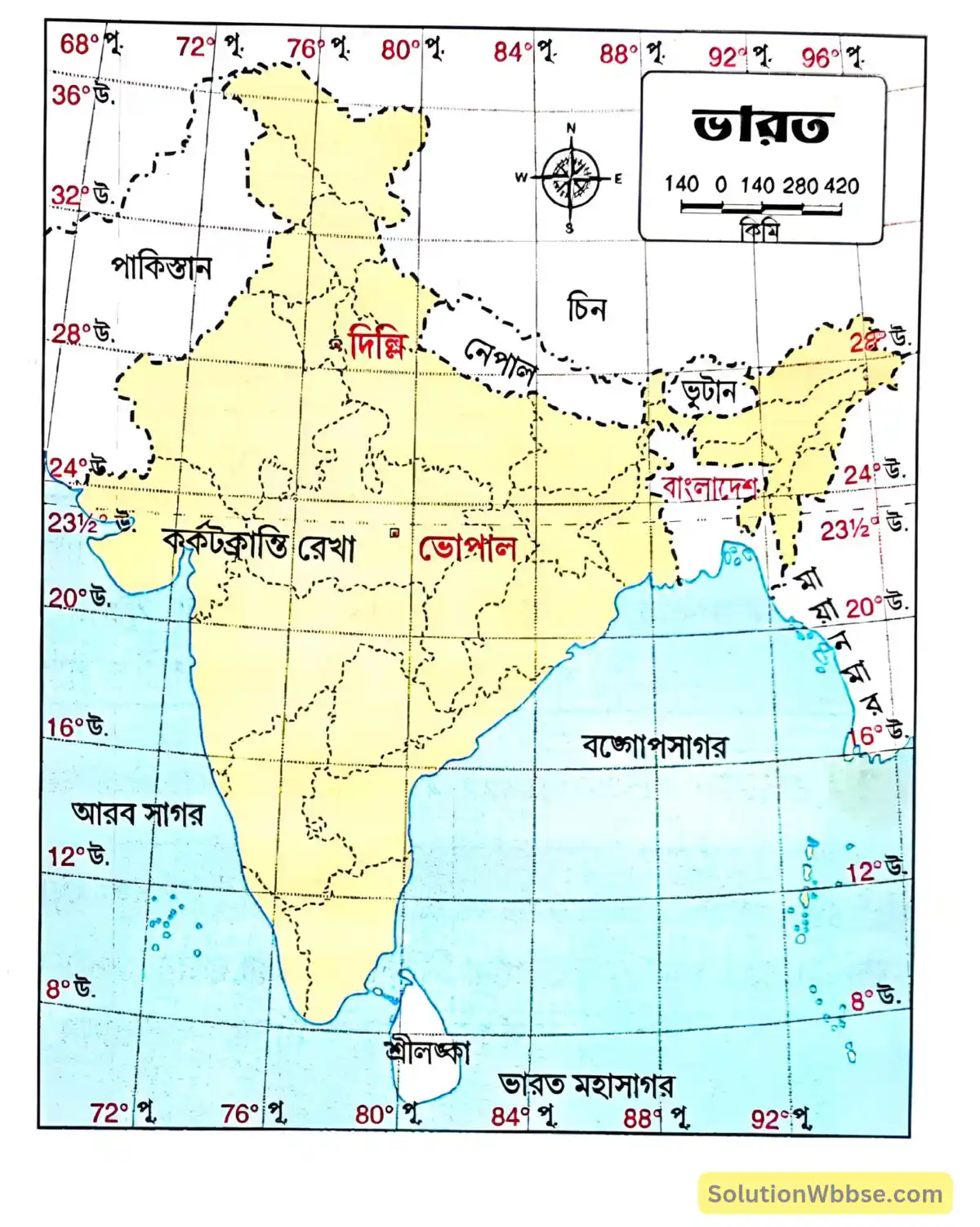

চেন্নাই -এ বছরে দুবার সূর্যরশ্মি লম্বভাবে কিরণ দেয় কিন্তু দিল্লিতে বছরে একবারও লম্বভাবে কিরণ দেয় না কেন?

পৃথিবী কক্ষপথের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে পরিক্রমণ করছে বলে সূর্য 0° থেকে 23½° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যের স্থানগুলিতেই সময় অনুসারে লম্বভাবে পড়তে থাকে। চেন্নাই -এর অক্ষাংশ 13° উত্তর। তাই উত্তরায়ণের সময় 21 মার্চ নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেওয়ার পর যখন কর্কটক্রান্তিরেখার (23½° উঃ) দিকে সূর্য ক্রমশ অগ্রসর হয় তখন একবার চেন্নাই -এ (13° উঃ) লম্বভাবে কিরণ দেয়। আবার, যখন 21 জুন কর্কটক্রান্তিরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেওয়ার পর সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হয় তখন সূর্য ক্রমশ নিরক্ষরেখার দিকে (0°) আসার পথে আর একবার চেন্নাই -এর উপর লম্বভাবে পড়ে।

দিল্লির অক্ষাংশ 28½° উত্তর অর্থাৎ দিল্লি কর্কটক্রান্তিরেখার (23½° উঃ) উত্তরে অবস্থিত। কিন্তু, সূর্যের আপাতগতি (উত্তরায়ণ) কর্কটক্রান্তিরেখাতেই শেষ হয়। তাই দিল্লিতে বছরে একবারও সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় না।

নিরক্ষরেখা থেকে মেরুর দিকে ক্রমশ ভূপৃষ্ঠস্থ তাপ কমে যায় কেন?

গোলাকার পৃথিবীর মেরুরেখাটি তার কক্ষের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে আবর্তন ও পরিক্রমণ করায় –

- নিরক্ষীয় অঞ্চল লম্ব সূর্যরশ্মির কারণে বেশি উত্তপ্ত হয় কিন্তু উভয় মেরু অঞ্চল তির্যক সূর্যরশ্মি পাওয়ার কারণে কম উত্তপ্ত হয়।

- মেরু অঞ্চলে পতিত তির্যক সূর্যরশ্মি দীর্ঘ বায়ুস্তর ভেদ করে আসে।

- তির্যক সূর্যরশ্মি মেরু অঞ্চলে বিস্তীর্ণ জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে বলে তাপ কমে যায়।

- উভয় মেরু অঞ্চলে থাকা বরফের আচ্ছাদন বায়ুর উষ্ণতাকে যথেষ্ট কমিয়ে দেয়।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে সর্বদা একই ঋতু বিরাজ করার কারণ কী?

অথবা, নিরক্ষীয় অঞ্চলে বছরের কোনো সময় ঋতু পরিবর্তন হয় না কেন?

0°-5° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশীয় স্থান নিরক্ষীয় অঞ্চল নামে পরিচিত। সূর্য উত্তর গোলার্ধে কিংবা দক্ষিণ গোলার্ধের যেখানেই লম্বভাবে কিরণ দিক না কেন পৃথিবীর ছায়াবৃত্ত সর্বদাই নিরক্ষরেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। ফলে, সারাবছরই নিরক্ষরেখার উপর 12 ঘণ্টা দিন ও 12 ঘণ্টা রাত্রি বিরাজ করে।

তাছাড়া, এই অঞ্চলে জলভাগের পরিমাণও বেশি থাকে ফলে লম্ব সূর্যরশ্মির ফলে বাষ্পীভূত জল পরিচলন প্রক্রিয়ায় সোজা উপরে উঠে যায় এবং সারাবছর উষ্ণ-আর্দ্র ঋতুর সৃষ্টি করে।

আন্টার্কটিকায় বা অস্ট্রেলিয়ায় গ্রীষ্মকালে বড়োদিন পালিত হয় কেন?

আন্টার্কটিকা বা অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। ডিসেম্বর মাসে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে অবস্থান করায় দক্ষিণ গোলার্ধের ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুস্তর তুলনামূলকভাবে উত্তপ্ত হয়ে আন্টার্কটিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে গ্রীষ্মকালের সূচনা করে। শীতকালে 25 ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধে বড়োদিন বা খ্রিস্টমাস উৎসব পালিত হয়। এই সময় দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল বিরাজ করায় আন্টার্কটিকা বা অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা গ্রীষ্মকালে বড়োদিন উৎসব পালন করেন।

উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল তখন দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল থাকার কারণ কী?

পৃথিবীর মেরুদণ্ডটি তার উপবৃত্তাকার কক্ষপথের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে অবস্থান করার ফলে সর্বদা পৃথিবীর দুই গোলার্ধে বিপরীত ঋতুপর্যায় লক্ষ করা যায়।

প্রসঙ্গত, 23 ডিসেম্বরের পর সূর্যের উত্তরায়ণের ফলে 21 জুন তারিখে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে অবস্থান করায় কর্কটক্রান্তিরেখা লম্বভাবে কিরণ পায়। ফলে, উত্তর গোলার্ধে তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে গ্রীষ্ম ঋতুর সূচনা করে। কিন্তু, এই সময় পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে অবস্থান করে এবং একই সঙ্গে তির্যক সূর্যরশ্মির ফলে দক্ষিণ গোলার্ধের তাপমাত্রা কমে গিয়ে শীত ঋতুর সূচনা করে।

ভারতে অবস্থিত দুটি শহর দিল্লি ও ভোপাল, শহর দুটির মধ্যে দিল্লি বছরে একবারও সূর্যের লম্বরশ্মি পায় না, অন্যদিকে ভোপাল বছরে দুবার সূর্যের লম্বরশ্মি পায় – বক্তব্যটির কারণ ব্যাখ্যা করো।

ভারতের রাজধানী দিল্লি শহরটি 28°36′ উত্তর অক্ষরেখা ও 77°13′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত। শহরটি ভারতের মাঝখান দিয়ে প্রসারিত কর্কটক্রান্তিরেখা (23½° উঃ বা 23°30′ উঃ) থেকে অনেকটাই উত্তরে অবস্থিত। তাই 21 জুন যখন কর্কটক্রান্তি রেখার ওপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় তখনও দিল্লিতে প্রায় তির্যক সূর্যরশ্মি পতিত হয়। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল শহরটি 23°16′ উত্তর অক্ষরেখা এবং 77°36′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত। অর্থাৎ ভোপাল শহরটি কর্কটক্রান্তি রেখার সামান্য নীচে অবস্থান করছে। সূর্যের উত্তরায়ণের সময় (অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি রেখা পর্যন্ত যাওয়ার সময়) সূর্য একবার ভোপাল শহরে লম্বভাবে কিরণ দেয়, অন্যদিকে কর্কটসংক্রান্তির পর সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হলে সূর্য পুনরায় ভোপাল শহরে লম্বভাবে কিরণ দেয়। তাই ভোপাল শহর বছরে দুবার সূর্যের লম্বরশ্মি পায় ও দিল্লি একবারও পায় না।

বিজ্ঞানীরা ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে আন্টার্কটিকা অভিযান করেন কেন?

ডিসেম্বর মাসে বিজ্ঞানীরা আন্টার্কটিকায় যান, তার কারণগুলি হল –

- ডিসেম্বর মাসে সূর্যের দক্ষিণায়ন চলে। তখন দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড়ো ও রাত ছোটো হয়। একটানা তিনমাস (নভেম্বর থেকে জানুয়ারি) দিনের আলো থাকায় নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের সুবিধা হয়।

- সূর্যের দক্ষিণায়নের ফলে এই সময় উত্তর গোলার্ধে শীত এবং দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল চলে। এই জন্য সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে হিমাঙ্কের ওপর উষ্ণতা উঠে যায়, ফলে শীতের তীব্রতা কম (গড়ে -20°C) থাকে।

- গ্রীষ্মের সময় সূর্যালোকের প্রভাবে বরফ গলে গিয়ে মহাদেশটির ক্ষেত্রমান হ্রাস পায়। ফলে বিজ্ঞানীরা এই সময়ে মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন।

- গ্রীষ্মকালে প্রবল গতিবেগ সম্পন্ন তুষারঝড় ‘ব্লিজার্ড’ সাধারণত প্রবাহিত হয় না। ফলে বিজ্ঞানীরা অনেক নিশ্চিন্তে এবং নির্বিঘ্নে তাঁদের গবেষণামূলক কাজচালনা ও পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারেন।

উচ্চ অক্ষাংশে নিশীথ সূর্যের অবস্থা হয় কেন?

পৃথিবীর অক্ষ কক্ষতলের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে থাকার ফলে 21 মার্চ থেকে 23 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে কক্ষতলে এমনভাবে অবস্থান করে যে এই সময় (6 মাস) সুমেরু বৃত্ত (66½° উত্তর) থেকে সুমেরু বিন্দু (90° উত্তর) পর্যন্ত 24 ঘণ্টাই সূর্য দেখা যায়। একইভাবে 23 সেপ্টেম্বর থেকে 21 মার্চ দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরু বৃত্ত (66½° দক্ষিণ) থেকে কুমেরু বিন্দু (90° দক্ষিণ) পর্যন্ত 24 ঘণ্টাই সূর্য দেখা যায়। এই কারণেই উচ্চ অক্ষাংশের (66½°-90°) যে-কোনো স্থান থেকেই স্থানীয় সময় অনুসারে রাতেও সূর্য দেখা যায় অর্থাৎ, নিশীথ সূর্যের অবস্থা দেখা যায়। যেমন – নরওয়ের হ্যামারফেস্ট বন্দর (70°40′ উত্তর) থেকে নিশীথ সূর্য দেখা যায়।

মেরু অঞ্চলে ঋতুপরিবর্তন না হওয়ার কারণ কী?

অথবা, মেরু অঞ্চলে সর্বদা শীতকাল বিরাজ করে কেন?

সূর্য পরিক্রমার সময় পৃথিবীর মেরুরেখা কক্ষতলের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে অবস্থান করায় 21 মার্চ থেকে 23 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুমেরু অঞ্চলে ছয়মাস ক্রমাগত দিন ও কুমেরু অঞ্চলে রাত্রি থাকে। আবার 23 সেপ্টেম্বর থেকে 21 মার্চ পর্যন্ত সুমেরু অঞ্চলে ছয়মাস রাত্রি ও কুমেরু অঞ্চলে ছয়মাস দিন থাকে। মেরু অঞ্চলে 6 মাস দিন থাকাকালীন সূর্যরশ্মি অত্যন্ত তির্যকভাবে পতিত হয়। ফলে, 6 মাস দিন থাকলেও সূর্যরশ্মি ভূপৃষ্ঠকে যতটা উত্তপ্ত করে, দীর্ঘ 6 মাস রাত্রিকালীন সময়ে তার থেকে অনেক বেশি তাপ বিকীরণ করে। তাই মেরু অঞ্চলে সর্বদাই স্বল্প উষ্ণতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও গ্রীষ্মকালে তুলনামূলকভাবে শীতের প্রকোপ কিছুটা কমে যায়। মেরু অঞ্চলে তাই সবসময়েই শীত, কখনো একটু কম, কখনো খুব বেশি থাকে। তাই এই অঞ্চলে ঋতুপরিবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

উত্তর গোলার্ধে শীতকালে দিনের সংখ্যা কম কেন?

উত্তর গোলার্ধে শীতকালে দিনের সংখ্যা কম হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল –

- অনুসুর অবস্থান – 3 জানুয়ারি সূর্য থেকে পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব সবথেকে কম হয় (প্রায় 14 কোটি 70 লক্ষ কিমি)। এই সময়কেই ‘অনুসূর অবস্থান’ বলে।

- পৃথিবীর পরিক্রমণ বেগের বৃদ্ধি – অনুসূর অবস্থার কারণে পৃথিবীর পরিক্রমণ বেগ বেড়ে যায়, ফলে পৃথিবী অপেক্ষাকৃত দ্রুত বেগে কক্ষপথ অতিক্রম করে। এই সময় উত্তর গোলার্ধে শীতকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল চলে। পৃথিবী দ্রুত পরিক্রমণ করার ফলে এই সময় উত্তর গোলার্ধে শীতকালে দিনের সংখ্যা কম হয়।

দক্ষিণ মেরু অপেক্ষা উত্তর মেরুতে একটানা সাতদিন সূর্যকে বেশি দেখা যায় কেন?

21 মার্চ থেকে 23 সেপ্টেম্বর সূর্যের উত্তরায়ণের এই সময়কাল 186 দিন ধরে উত্তর মেরুতে একটানা দিন থাকে। কিন্তু দক্ষিণ মেরুতে 23 সেপ্টেম্বর থেকে 21 মার্চ সূর্যের দক্ষিণায়নের সময়কাল 179 দিন ধরে একটানা দিন থাকে। অর্থাৎ, দক্ষিণ মেরু অপেক্ষায় উত্তর মেরুতে একটানা (186 – 179) = 7 দিন সূর্যকে বেশি দেখা যায়। এর প্রধান কারণ হল – উত্তরায়ণের সময়কালের মাঝে কক্ষপথে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং 4 জুলাই এই দূরত্ব সবচেয়ে বেশি 15 কোটি 20 লক্ষ কিমি হয়। সূর্য থেকে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবীর পরিক্রমণ বেগ কমে যায়। ফলে পৃথিবী কক্ষপথে তার অবস্থান পরিবর্তন করতে বেশি সময় নেয়। এই কারণে পৃথিবীর উত্তর মেরুর দিনের দৈর্ঘ্য দক্ষিণ মেরুর তুলনায় 7 দিন বেশি হয়।

Class 9 Geography All Chapter Notes

আমরা আমাদের এই আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের দ্বিতীয় অধ্যায় ‘পৃথিবীর গতিসমূহ’-এর ভৌগোলিক কারণগুলির বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছি। এই আলোচনা নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, এবং চাকরির প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ এই বিষয়গুলির ওপর ভিত্তি করে পরীক্ষায় প্রায়শই প্রশ্ন আসে। আশা করি, আর্টিকেলটি পাঠ্যসূচির গভীরতা বুঝতে এবং পরীক্ষার উত্তর সঠিকভাবে গঠনে আপনাদের জন্য উপযোগী হয়েছে। কোনো প্রশ্ন বা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে টেলিগ্রামের মাধ্যমে আমাদের সাথে যুক্ত হোন—আমরা দ্রুত ও যথাযথ সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। পাশাপাশি, এই পোস্টটি নিচের শেয়ার বাটন থেকে আপনার বন্ধু ও সহপাঠীদের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এই বিষয়ে জ্ঞানার্জন বা প্রস্তুতিতে সাহায্য মিলতে পারে। সকলের শিক্ষাজীবনে সাফল্য কামনা করছি!

মন্তব্য করুন