আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের দ্বিতীয় অধ্যায় ‘পৃথিবীর গতিসমূহ’ এর কিছু টীকা নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হবে।

লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ (Leap Year) – টীকা

সংজ্ঞা –

ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যে-সমস্ত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের 28 দিনের সঙ্গে 1 দিন যোগ করে সমগ্র বছরটি 366 দিনে গণনা করা হয়, তাকে অধিবর্ষ বা লিপইয়ার বলে।

অধিবর্ষ গণনার কারণ –

আমরা বছর গণনা করি 365 দিনে, কিন্তু সূর্যকে পৃথিবীর একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণে সময় লাগে 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 46 সেকেন্ড বা 365 দিন 6 ঘণ্টা। এই অতিরিক্ত 6 ঘণ্টার হিসাব মেলানোর জন্য প্রতি 4 বছর অন্তর অধিবর্ষ গণনা করা হয়। তাই, প্রতি 4 বছর অন্তর ফেব্রুয়ারি মাসে 1 দিন বাড়িয়ে (4 বছর × 6 ঘণ্টা = 24 ঘণ্টা বা 1 দিন) বাড়তি সময়ের সমতা বজায় রাখা হয় এবং বছরটিকে 366 দিন করা হয়। 366 দিনের এই বছরগুলি 4 দিয়ে বিভাজ্য হয়। তবে, 4 বছর অন্তর 1 দিন বাড়িয়েও সমস্যার সমাধান করা যায়নি, কারণ 4 বছরে 44 মিনিট 56 সেকেন্ড (11 মিনিট 14 সেকেন্ড × 4) অতিরিক্ত সময় ধরা হচ্ছে। এই সময়কে মেলানোর জন্য 400 বছর লেগে যায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য শতাব্দীর বছরগুলির মধ্যে 400 দ্বারা বিভাজ্য বছরগুলিকে অধিবর্ষ ধরা হয়।

নির্ণয়ের পদ্ধতি –

সাধারণ বছরগুলি 4 এবং শতাব্দী বছরগুলি 400 দ্বারা বিভাজ্য হলে বছরগুলিকে অধিবর্ষ ধরা হয়।

উদাহরণ –

1600, 2000, 2004, 2008, 2012 প্রভৃতি বছরগুলি অধিবর্ষ।

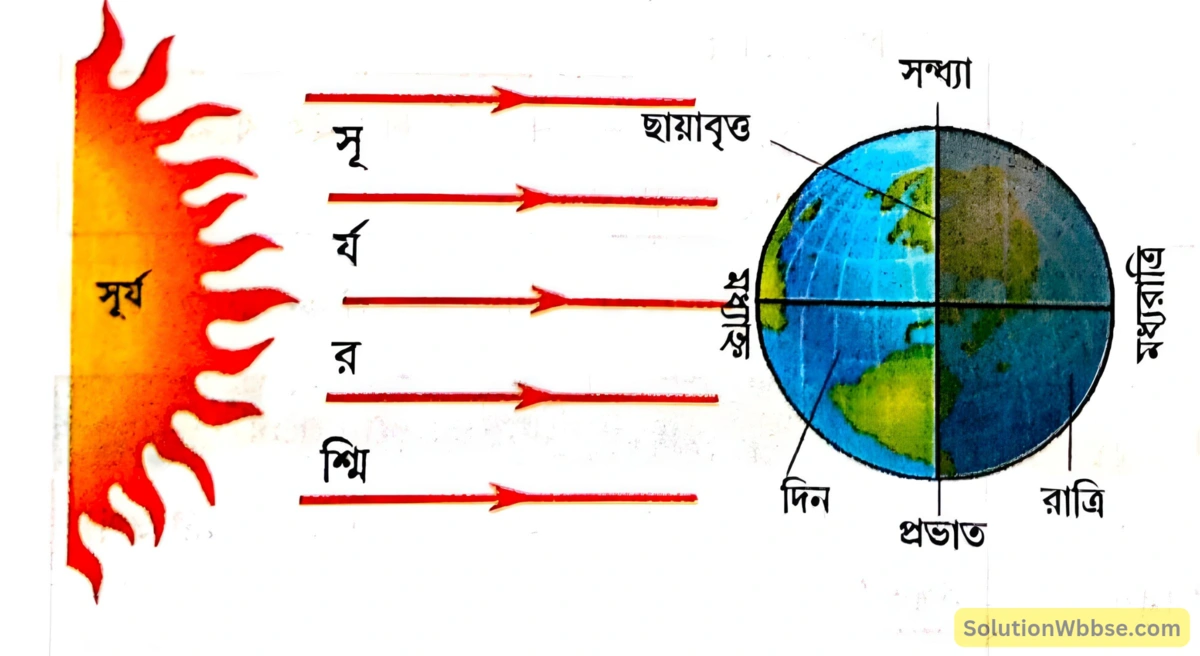

ছায়াবৃত্ত (Shadow Circle) – টীকা

ছায়াবৃত্ত (Shadow circle) –

পৃথিবীর যে নির্দিষ্ট সীমারেখা বরাবর দিন এবং রাত্রি, আলোকিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ পরস্পর পৃথক থাকে, তাকে ছায়াবৃত্ত বলে।

সৃষ্টি –

পৃথিবীর গোলীয় আকৃতির জন্যই ছায়াবৃত্তের সৃষ্টি হয়।

প্রভাব –

পৃথিবীর যদি কোনো অংশ ছায়াবৃত্তকে অতিক্রম করে আলোকিত হয় যেখানে ঊষা ও প্রভাতের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে পৃথিবীর যে অংশ ছায়াবৃত্ত অতিক্রম করে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় সেখানে গোধূলি ও সন্ধ্যার সৃষ্টি হয়।

মহাবিষুব (Vernal Equinox) – টীকা

সংজ্ঞা –

66½° কোণে হেলে সূর্যকে পরিক্রমণ করতে করতে 21 মার্চ পৃথিবী তার কক্ষপথে এমনভাবে অবস্থান করে যে এই দিন সূর্যকিরণ ঠিক নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পড়ে। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়, এই দিনকে মহাবিষুব (বিষুব শব্দের অর্থ সমান) বলা হয়।

নামকরণ –

সূর্যের উত্তরায়ণের সময় মহাবিষুব ঘটে। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ বা মহাদেশের পরিমাণ বেশি বলে একে ‘মহাবিষুব’ নাম দেওয়া হয়েছে। আবার উত্তর গোলার্ধে এই সময় বসন্তকাল বিরাজ করে। তাই একে বসন্তকালীন বিষুব (Vernal Equinox) বলা হয়।

বিশেষত্ব –

- এই দিন ছায়াবৃত্ত প্রতিটি সমাক্ষরেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

- উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে সমান দূরে অবস্থান করে।

- পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু একই সঙ্গে সূর্যালোক পায়।

- এই সময় পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে 12 ঘণ্টা দিন ও 12 ঘণ্টা রাত্রি হয়।

- এই অবস্থানে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল বিরাজ করে।

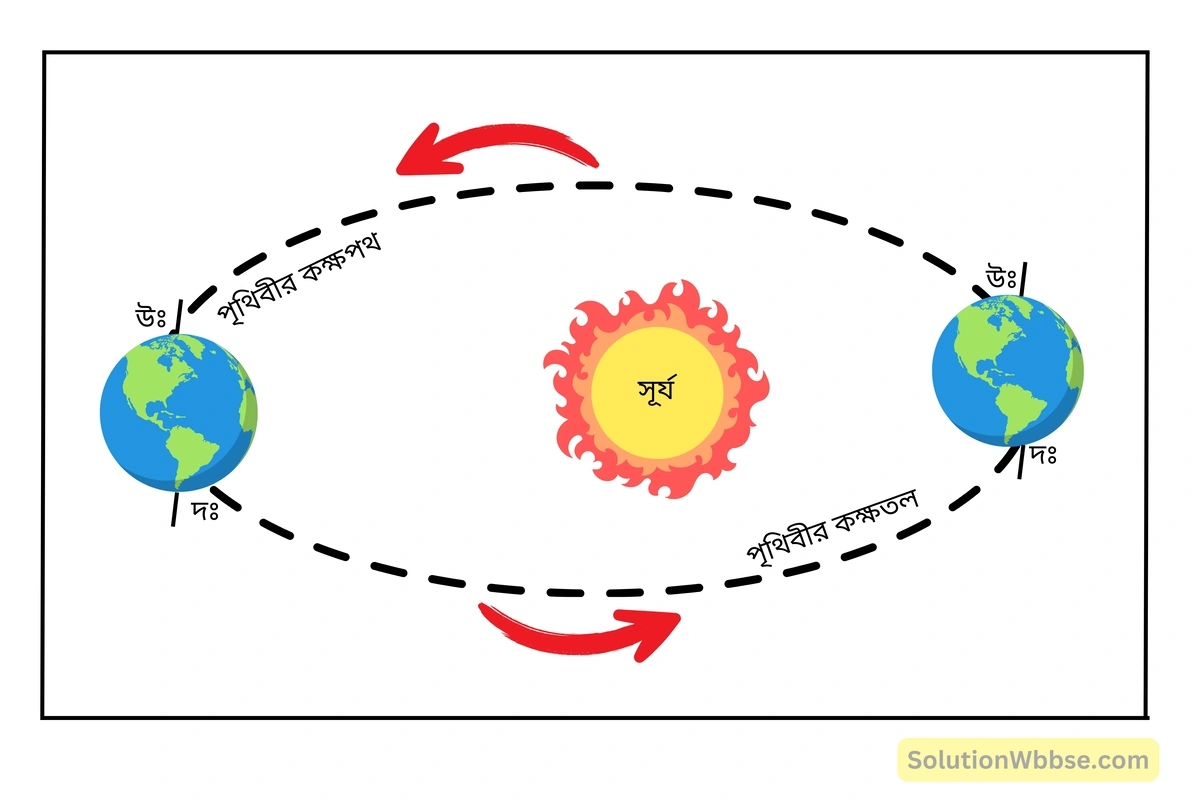

পৃথিবীর কক্ষ (Earth’s orbit) – টীকা

কক্ষপথ (Orbit of the Earth) –

পৃথিবী যে নির্দিষ্ট পথ ধরে সূর্যকে ক্রমাগত পরিক্রমণ করে, তাকে পৃথিবীর কক্ষপথ বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- সৃষ্টি – পৃথিবীর সূর্যকেন্দ্রিক পরিক্রমণ গতির জন্য কক্ষপথটি সৃষ্টি হয়েছে

- আকৃতি – পৃথিবীর কক্ষপথটি উপবৃত্তাকার হয়

- দৈর্ঘ্য – এটি গড়ে প্রায় 96 কোটি কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট

- কক্ষকেন্দ্রিক মেরুরেখা – পৃথিবীর কক্ষকেন্দ্রিক মেরুরেখাটি 66½° কোণে হেলে অবস্থান করে

- কক্ষকেন্দ্রিক পৃথিবীর গতি – পৃথিবী তার কক্ষপথে প্রতি সেকেন্ডে 30 কিমি বেগে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে সূর্যকে পরিক্রমণ করে। কক্ষপথের নাভিতে (Focus) সূর্য অবস্থান করছে।

বিষুব (Equinox) – টীকা

‘বিষুব’ কথার আক্ষরিক অর্থ সমান। সুতরাং, পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে যে বিশেষ দিনটিতে দিন-রাত্রি সমান হয়, তাকে বিষুব বলে।

সৃষ্টি –

পৃথিবীর মেরুরেখা তার কক্ষতলের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে অবস্থান করায় শুধুমাত্র 21 মার্চ ও 23 সেপ্টেম্বর সূর্য নিরক্ষরেখায় লম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় ‘বিষুব’ সৃষ্টি হয়।

বৈশিষ্ট্য –

এই দিন পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সূর্য থেকে সমদূরত্বে থাকে, ছায়াবৃত্ত সবকটি অক্ষরেখাকে সমকোণে ছেদ করায় পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে 12 ঘণ্টা দিন ও 12 ঘণ্টা রাত্রির সৃষ্টি হয়।

নামকরণ –

পৃথিবীতে 21 মার্চ দিনটিকে মহাবিষুব এবং 23 সেপ্টেম্বর দিনটিকে জলবিষুব বলে।

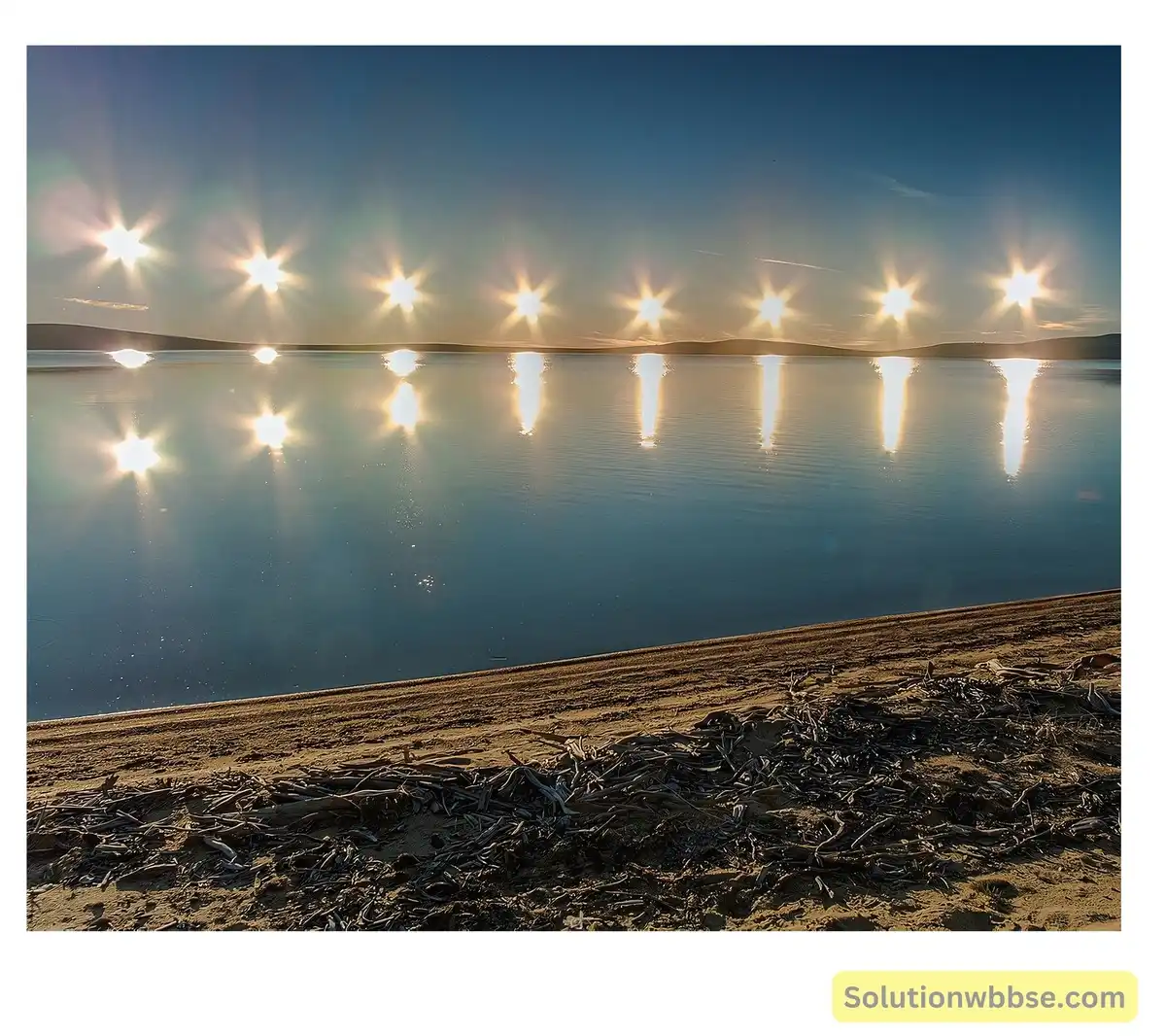

নিশীথসূর্য বা মধ্য রাত্রির সূর্য (Midnight Sun) – টীকা

সংজ্ঞা –

পৃথিবীর কোনো অঞ্চলের স্থানীয় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গভীর রাত্রিতেও যখন আকাশে সূর্য দেখা যায়, তাকে নিশীথসূর্য (Midnight Sun) বলে।

কারণ –

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি ও মেরুরেখার সঙ্গে 66½° কোণে হেলে অবস্থানের জন্য 21 মার্চ থেকে 23 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একটানা 6 মাস উত্তর মেরু আলোকিত থাকে। এই সময় নিশীথসূর্য দেখা যায়।

উদাহরণ –

নরওয়ের উত্তর সীমান্তের হ্যামারফেস্ট বন্দর (70½° উত্তর অক্ষাংশ ও 24° পূর্ব দ্রাঘিমা) সংলগ্ন অঞ্চলে এই নিশীথসূর্য দেখা যায় বলে এই অঞ্চল নিশীথসূর্যের দেশ (Land of Midnight Sun) নামে পরিচিত।

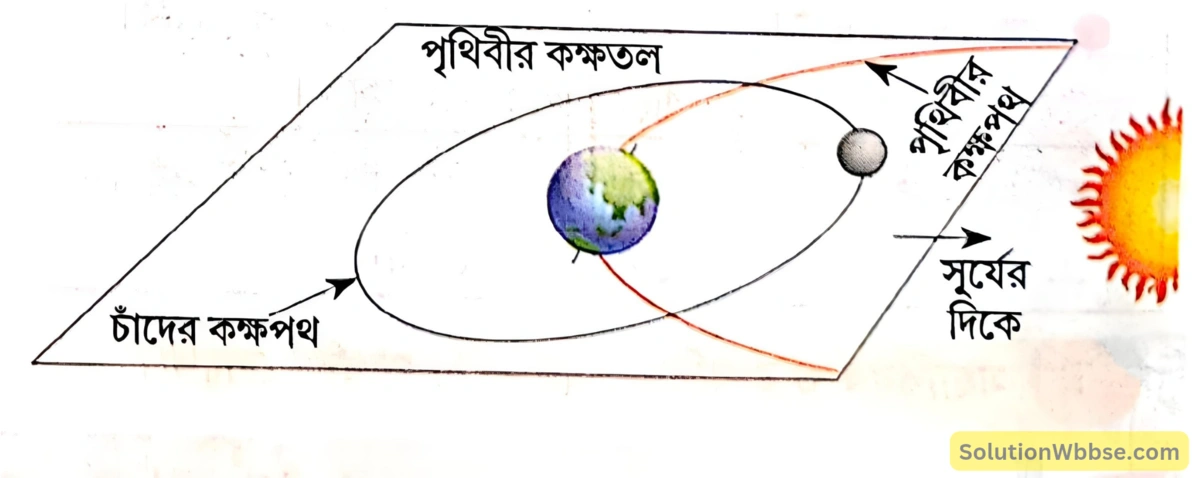

পৃথিবীর কক্ষতল (Plane of orbit) – টীকা

পৃথিবীর কক্ষপথটি যে সমতলে অবস্থান করছে তাকে কক্ষতল বলে। অর্থাৎ, যে তলে থেকে পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমণ করে সেটাই হল পৃথিবীর কক্ষতল।

বৈশিষ্ট্য –

- মেরুরেখার সঙ্গে কৌণিক দূরত্ব – পৃথিবীর মেরুরেখার সঙ্গে তার কক্ষতলের কৌণিক দূরত্ব সর্বদা 66½°।

- নিরক্ষরেখার সঙ্গে কৌণিক দূরত্ব – নিরক্ষরেখা কক্ষতলের সঙ্গে সর্বদা 23½° কোণ করে হেলে থাকে।

অপসূর (Aphelion) ও অনুসূর (Perihelion) – টীকা

পৃথিবী উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণ করে এবং সূর্য এই উপবৃত্তের একটি ফোকাস বিন্দু বা নাভিতে অবস্থিত। ফলে পরিক্রমণের সময় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং অপসূর ও অনুসূর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

অপসূর (Aphelion) –

- সংজ্ঞা – ‘অপ’ অর্থাৎ দূরে এবং ‘সূর’ অর্থাৎ সূর্য (Aphelion = away from sun); পরিক্রমণের সময় সূর্যের থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যখন সর্বাধিক হয়, তখন তাকে বলা হয় অপসূর।

- তারিখ – 4 জুলাই অপসূর অবস্থান ঘটে।

- দূরত্ব – অপসূর অবস্থানে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হয় 15 কোটি 20 লক্ষ কিমি।

- প্রভাব – এই সময় সূর্যকে একটু ছোটো দেখায়। পৃথিবীর পরিক্রমণ গতিবেগ এই সময় কমে যায়। ফলে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকালের স্থায়িত্ব বেড়ে যায়।

অনুসুর (Perihelion) –

- সংজ্ঞা – ‘অনু’ অর্থাৎ কাছে এবং ‘সূর’ অর্থাৎ সূর্য। পরিক্রমণের সময় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যখন সবচেয়ে কম হয় তখন তাকে অনুসূর বলা হয়।

- তারিখ – 3 জানুয়ারি অনুসূর অবস্থান ঘটে।

- দূরত্ব – অনুসূর অবস্থানে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হয় 14 কোটি 70 লক্ষ কিমি।

- প্রভাব – এই সময় সূর্যকে একটু বড়ো দেখায়। পৃথিবীর পরিক্রমণ গতিবেগ এই সময় সামান্য বেড়ে যায়। ফলে উত্তর গোলার্ধে শীতকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকালের স্থায়িত্ব কমে যায়।

জলবিষুব (Autumnal Equinox) – টীকা

সংজ্ঞা –

66½° কোণে হেলে সূর্যকে পরিক্রমণ করতে করতে 23 সেপ্টেম্বর পৃথিবী তার কক্ষপথে এমনভাবে অবস্থান করে যে এই দিন সূর্য ঠিক নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পড়ে। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়, এই দিনকে জলবিষুব বলা হয়।

নামকরণ –

সূর্যের দক্ষিণায়নের সময় জলবিষুব ঘটে। দক্ষিণ গোলার্ধে মহাসাগর বা জলভাগের পরিমাণ বেশি তাই একে জলবিষুব নাম দেওয়া হয়েছে। আবার উত্তর গোলার্ধে এই সময় শরৎকাল বিরাজ করে, তাই একে শরৎকালীন বিষুব (Autumnal Equinox) বলা হয়।

বিশেষত্ব –

- এই দিন ছায়াবৃত্ত প্রতিটি সমাক্ষরেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

- উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে সমান দূরত্বে অবস্থান করে।

- পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু একই সঙ্গে সূর্যালোক পায়।

- এই সময় পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে 12 ঘণ্টা দিন ও 12 ঘণ্টা রাত্রি হয়।

- পৃথিবীতে এই সময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল সৃষ্টি হয়।

বিষুব বা Equinox কাকে বলে।

‘বিষুব’ শব্দের অর্থ ‘সমান’ দিন ও রাত্রি। যে দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয় সেই দিনকে বিষুব বা Equinox বলে। (Equi = Equal এবং nox = night)

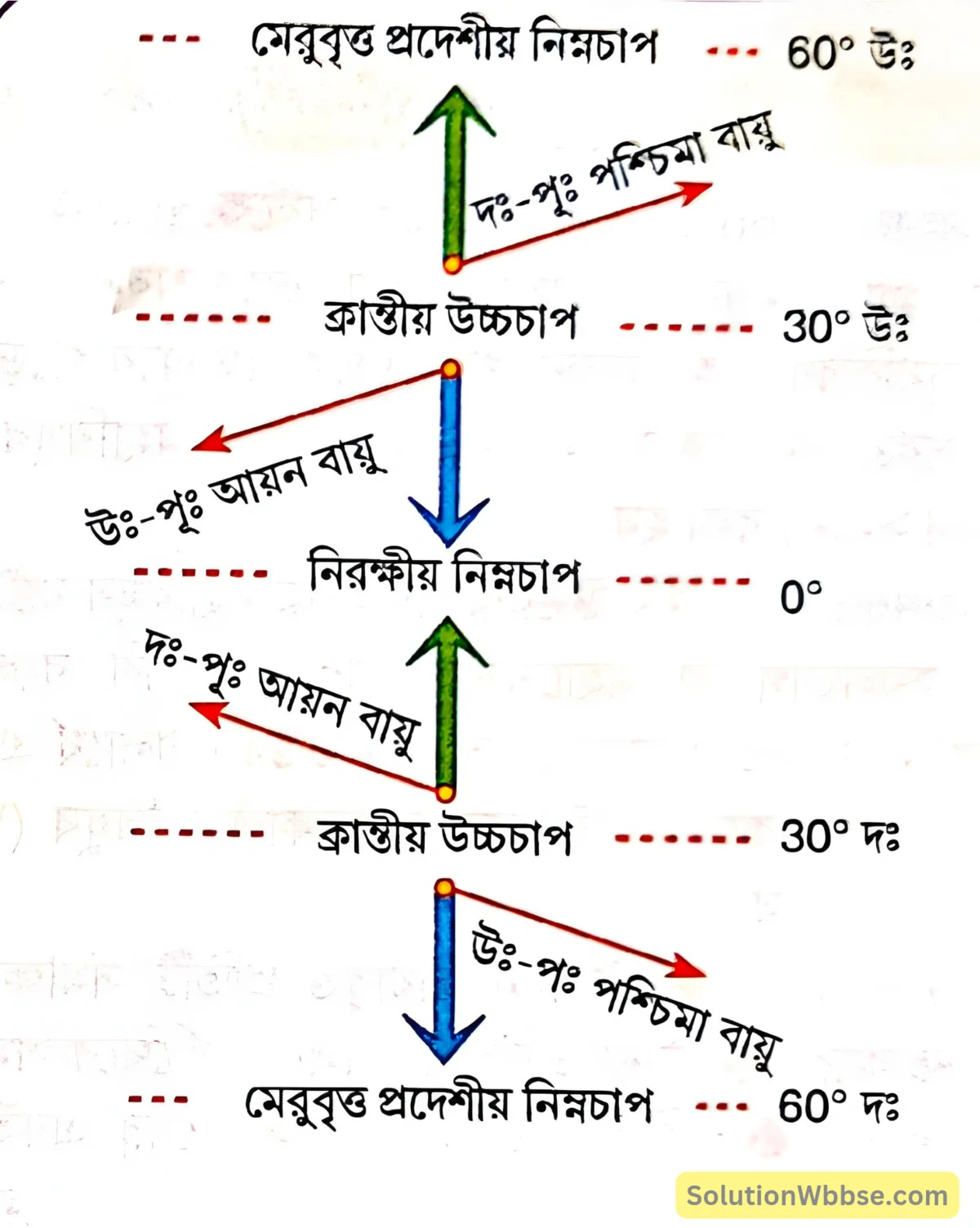

ফেরেলের সূত্র (Ferrel’s Law) – টীকা

সূত্র –

পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে উদ্ভূত কোরিওলিস বলের প্রভাবে বায়ু উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে সোজাপথে প্রবাহিত না হয়ে উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। এটিই ফেরেলের সূত্র।

নামকরণ –

1859 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আবহবিদ্ উইলিয়ম ফেরেল এই সূত্রটি আবিষ্কার করেন বলে তাঁর নামানুসারে এই সূত্রের নামকরণ হয়েছে।

উদাহরণ –

আয়ন বায়ু উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে বেঁকে উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু ও দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু রূপে প্রবাহিত হয়।

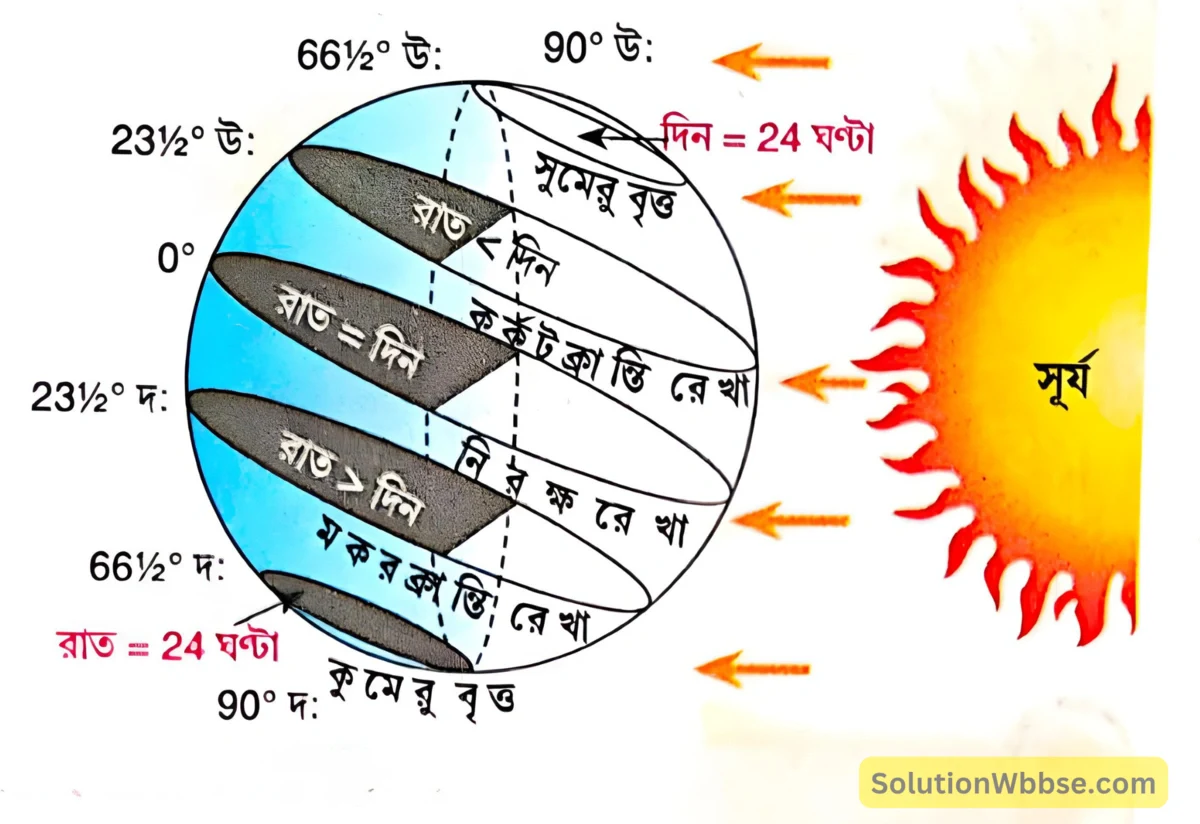

কর্কটসংক্রান্তি (Summer Solstice) – টীকা

সংজ্ঞা –

66½° কোণে হেলে সূর্যকে পরিক্রমণ করতে করতে 21 জুন পৃথিবী তার কক্ষপথে এমনভাবে অবস্থান করে যে, এই দিন সূর্য ঠিক কর্কটক্রান্তিরেখার (23½° উত্তর অক্ষরেখা) উপর লম্বভাবে পড়ে। এই দিনই সূর্যের উত্তরায়ণ শেষ হয় অর্থাৎ, সূর্য কর্কটক্রান্তিরেখার উত্তরে আর লম্বভাবে কিরণ দেয় না। তাই এই দিনকে কর্কটসংক্রান্তি বা উত্তর অয়নান্ত দিবস বলে। (‘সংক্রান্তি’ শব্দের অর্থ ‘শেষদিন’)

বিশেষত্ব –

- এই দিন উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড়ো (14 ঘণ্টা) ও রাত সবচেয়ে ছোটো (10 ঘণ্টা) হয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বিপরীত অবস্থা ঘটে।

- উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল বিরাজ করে।

- সুমেরু বৃত্ত (66½° উঃ) থেকে সুমেরু বিন্দু (90° উঃ) পর্যন্ত 24 ঘণ্টাই আলোকিত থাকে।

সংক্রান্তি বলতে কী বোঝো?

‘সংক্রান্তি’ শব্দের অর্থ শেষদিন। সূর্যের আপাতবার্ষিক গতিতে উত্তরায়ণের শেষদিন হল কর্কটসংক্রান্তি এবং দক্ষিণায়নের শেষদিন হল মকরসংক্রান্তি। প্রাচীনকাল থেকে ভারত, চিন প্রভৃতি দেশে সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। যেমন – ভারতে মকরসংক্রান্তি বা পৌষসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরের মেলা ও পিঠেপুলি খাওয়ার উৎসব পালিত হয়।

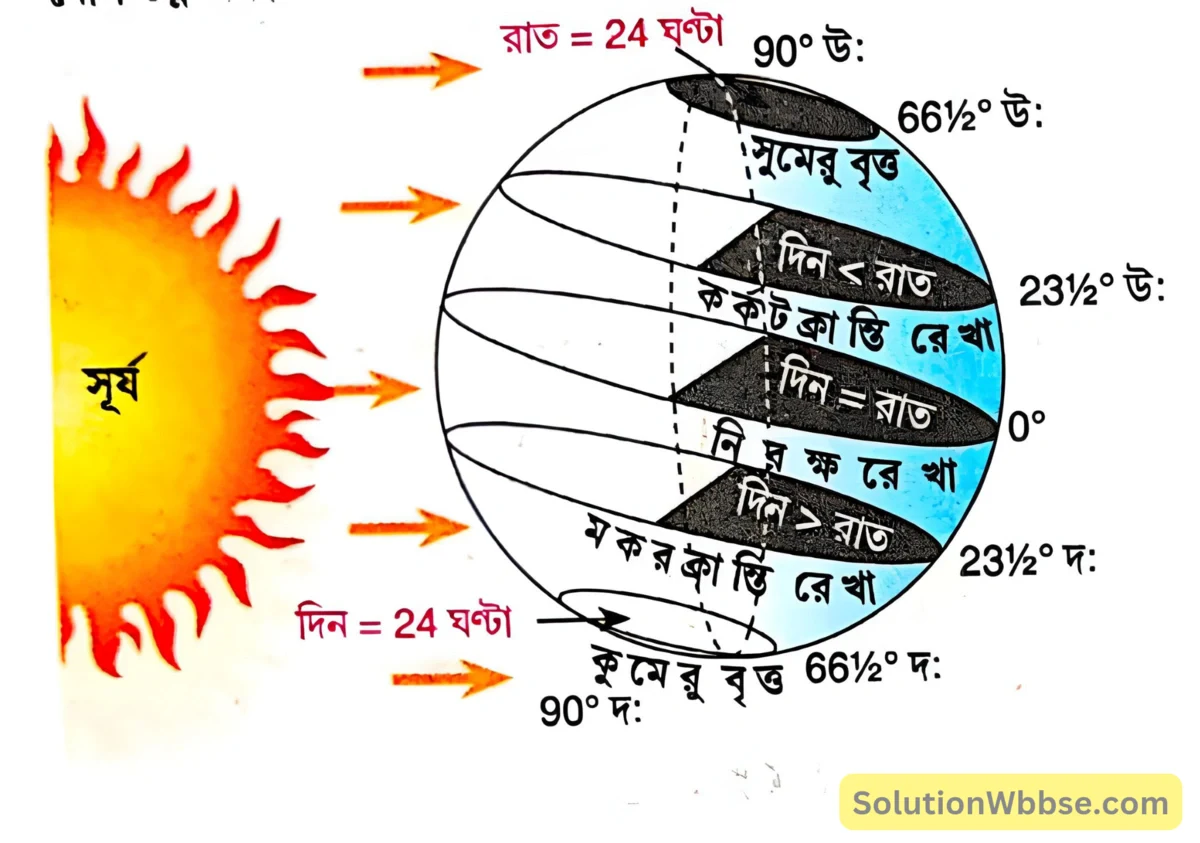

মকরসংক্রান্তি (Winter Solstice) – টীকা

সংজ্ঞা –

66½° কোণে হেলে সূর্যকে পরিক্রমণ করতে করতে 22 ডিসেম্বর পৃথিবী তার কক্ষপথে এমনভাবে অবস্থান করে যে, এই দিন সূর্য ঠিক মকরক্রান্তিরেখার (23½° দঃ অক্ষরেখা) উপর লম্বভাবে পড়ে। এই দিন সূর্যের দক্ষিণায়ন শেষ হয় অর্থাৎ, সূর্য এরপর আর মকরক্রান্তিরেখার দক্ষিণে লম্বভাবে কিরণ দেয় না। তাই এই দিনকে মকরসংক্রান্তি বা দক্ষিণ অয়নান্ত দিবস বলে।

বিশেষত্ব –

- এই দিন দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড়ো দিন (14 ঘণ্টা) ও সবচেয়ে ছোটো রাত (10 ঘণ্টা) হয় এবং উত্তর গোলার্ধে বিপরীত অবস্থা ঘটে।

- দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও উত্তর গোলার্ধে শীতকাল বিরাজ করে।

- কুমেরু বৃত্ত (66½° দঃ) থেকে কুমেরু বিন্দু (90° দঃ) পর্যন্ত 24 ঘণ্টাই আলোকিত থাকে।

Class 9 Geography All Chapter Notes

আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের দ্বিতীয় অধ্যায় ‘পৃথিবীর গতিসমূহ’ এর কিছু টীকা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য বা চাকরির পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন