আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের চতুর্থ অধ্যায় ‘ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিরূপ’ এর কিছু রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই অধ্যায়ের মূল ধারণাগুলো থেকে পরীক্ষায় প্রায়শই প্রশ্ন আসে।

ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়ার ধারণাটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

‘Geotectonic’ শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে গ্রিক শব্দ ‘Tecton’ থেকে। গ্রিক দেশের স্থাপত্য তথা ভাস্কর্যের দেবতা ছিলেন Tecton। এই ‘Geotectonic’ কথার অর্থ হল ‘ভূগঠন’। সুতরাং, যে-সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপের গঠন সম্পন্ন হয়, তাকেই ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া বলে।

ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য –

- ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে ভূমিরূপ গঠনে কার্যকরী ভূমিকা নেয়।

- এটি ধীর কিংবা আকস্মিক উভয় গতিতেই আত্মপ্রকাশ করে।

- প্রতিটি ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়ায় একটি কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান।

- ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া যেমন ভূগর্ভে সৃষ্টি হয় তেমনি ভূপৃষ্ঠের বাইরেও এর কার্যকারিতা দেখা যায়।

অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি অনুসারে ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় – ভূগঠনকারী শক্তি বা অন্তর্জাত প্রক্রিয়া এবং পর্যায়ন শক্তি বা বহির্জাত প্রক্রিয়া।

- ভূগঠনকারী শক্তি (Geotectonic Forces) বা অন্তর্জাত প্রক্রিয়া (Endogenetic Processes) – ভূ-অভ্যন্তরে সৃষ্ট যে শক্তির দ্বারা স্থানীয় বা আঞ্চলিকভাবে কঠিন ভূত্বকের ধীর ও আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে, তাকে ভূ-গঠনকারী শক্তি এবং ভূমিরূপ পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াকে অন্তর্জাত প্রক্রিয়া বলে। প্রকৃতি ও ধরন অনুসারে অন্তর্জাত প্রক্রিয়াকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যথা – ভূ-বিপর্যয় এবং আগ্নেয়চ্ছ্বাস।

- ভূ-বিপর্যয় (Diastrophism) – যে ভূ-আলোড়নের ফলে ভূত্বকের উল্লম্ব বা অনুভূমিক স্থানান্তর ঘটে, তাকে ভূ-বিপর্যয় বলে। ব্যাপক অর্থে, একে ভূ-গাঠনিক আলোড়নও বলে। গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী এই আলোড়ন দু-প্রকার। যথা – ধীর আলোড়ন এবং আকস্মিক আলোড়ন।

- ধীর আলোড়ন – যে ভূ-অভ্যন্তরীণ আলোড়নের দ্বারা খুব ধীর গতিতে ভূমিরূপের পরিবর্তন হয়, তাকে ধীর আলোড়ন বলে। প্রথম সৃষ্টি থেকে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত ভূ ত্বক সর্বদাই ধীর আলোড়নের দ্বারা পরিবর্তিত হচ্ছে। ধীর আলোড়নকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যথা – মহীভাবক আলোড়ন এবং গিরিজনি আলোড়ন।

- মহীভাবক আলোড়ন (Epeirogenic Movement) – গ্রিক শব্দ ‘Epeiros’ -এর অর্থ ‘মহাদেশ’ এবং ‘genesis’ -এর অর্থ ‘উৎপত্তি’, অর্থাৎ ‘epeirogenic’ বা ‘মহীভাবক’ শব্দের অর্থ হল ‘মহাদেশ গঠন’। এই আলোড়ন ভূপৃষ্ঠে উল্লম্বভাবে কাজ করে। এর ফলে, শিলাস্তরে চ্যুতি সৃষ্টি হয়ে স্তূপ পর্বত ও গ্রস্ত উপত্যকা গঠিত হয়। এ ছাড়া মালভূমিও সৃষ্টি হয়। এই আলোড়নের প্রভাব স্থানীয় অঞ্চল জুড়ে দেখা যায়।

- গিরিজনি আলোড়ন (Orogenic Movement) – গ্রিক শব্দ ‘Oros’ -এর অর্থ ‘পর্বত’ এবং ‘genesis’ -এর অর্থ ‘উৎপত্তি’ অর্থাৎ ‘orogenic’ বা ‘গিরিজনি’ শব্দের অর্থ হল ‘পর্বত গঠন’। এই আলোড়ন ভূপৃষ্ঠে অনুভূমিকভাবে কাজ করে। এর ফলে, শিলায় ভাঁজ পড়ে ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি হয়। এই আলোড়নের প্রভাব বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দেখা যায়।

- আকস্মিক আলোড়ন – ভূ-অভ্যন্তরীণ যে আলোড়নের দ্বারা খুব দ্রুত গতিতে ও আকস্মিকভাবে ভূমিরূপের পরিবর্তন হয়, তাকে আকস্মিক আলোড়ন বলে। ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত এই প্রকার আলোড়নের অন্তর্গত। এর প্রভাবে স্থানীয়ভাবে ভূমিরূপ পরিবর্তিত হয়।

- আগ্নেয়চ্ছ্বাস (Volcanism) – আগ্নেয়চ্ছ্বাস দ্বারা ভূ-অভ্যন্তরস্থ ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে এসে লাভা মালভূমি ও আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টি করে।

- পর্যায়ন শক্তি (Gradational Forces) বা বহির্জাত প্রক্রিয়া (Exogenetic Processes) – ভূত্বকের উপরিভাগে ক্রিয়াশীল যে-সব প্রক্রিয়া থেকে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ গঠিত হয়, সেই প্রক্রিয়াগুলিকে বহির্জাত প্রক্রিয়া এবং যে শক্তি দ্বারা এই ভূমিরূপ গঠিত হয়, তাদের পর্যায়ন শক্তি বলে। এই প্রক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা – আরোহণ প্রক্রিয়া, অবরোহণ প্রক্রিয়া এবং জৈবিক প্রক্রিয়া।

- আরোহণ প্রক্রিয়া (Aggradation) – নদী, বায়ু, হিমবাহ, ভৌমজল, সমুদ্রতরঙ্গ দ্বারা সঞ্চয়কার্যের মাধ্যমে নতুন ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়, একে আরোহণ প্রক্রিয়া বলে।

- অবরোহণ প্রক্রিয়া (Degradation) – আবহবিকার (Weathering), পুঞ্জিত ক্ষয় (Mass wasting) এবং ক্ষয় (Erosion) দ্বারা ভূমিরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত এবং পরিবর্তিত হয়। প্রধানত নদী, বাষ্প, হিমবাহ, রোদ, বৃষ্টি, আর্দ্রতা, সমুদ্রতরঙ্গ ইত্যাদির প্রভাবেই ভূমিরূপের বিবর্তন ঘটে, একেই অবরোহণ প্রক্রিয়া বলে।

- জৈবিক প্রক্রিয়া (Biological Processes) – উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ পচে হিউমাস সৃষ্টি হয়, যা ভূত্বকের মাটি সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করে, অন্যদিকে উদ্ভিদ ও প্রাণী (ইঁদুর, ছুঁচো, খরগোশ) জৈবিক আবহবিকার ঘটিয়ে শিলার অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।

কে প্রথম ‘Grade’ (গ্রেড) শব্দটি ব্যবহার করেন?

1876 খ্রিস্টাব্দে ভূতত্ত্ববিদ্ G K Gilbert প্রথম ‘Grade’ (গ্রেড) শব্দটি ব্যবহার করেন, যা থেকে ‘Gradation’ (পর্যায়ন) শব্দটি এসেছে, যার অর্থ ভূমিরূপের ভারসাম্য অবস্থা লাভ।

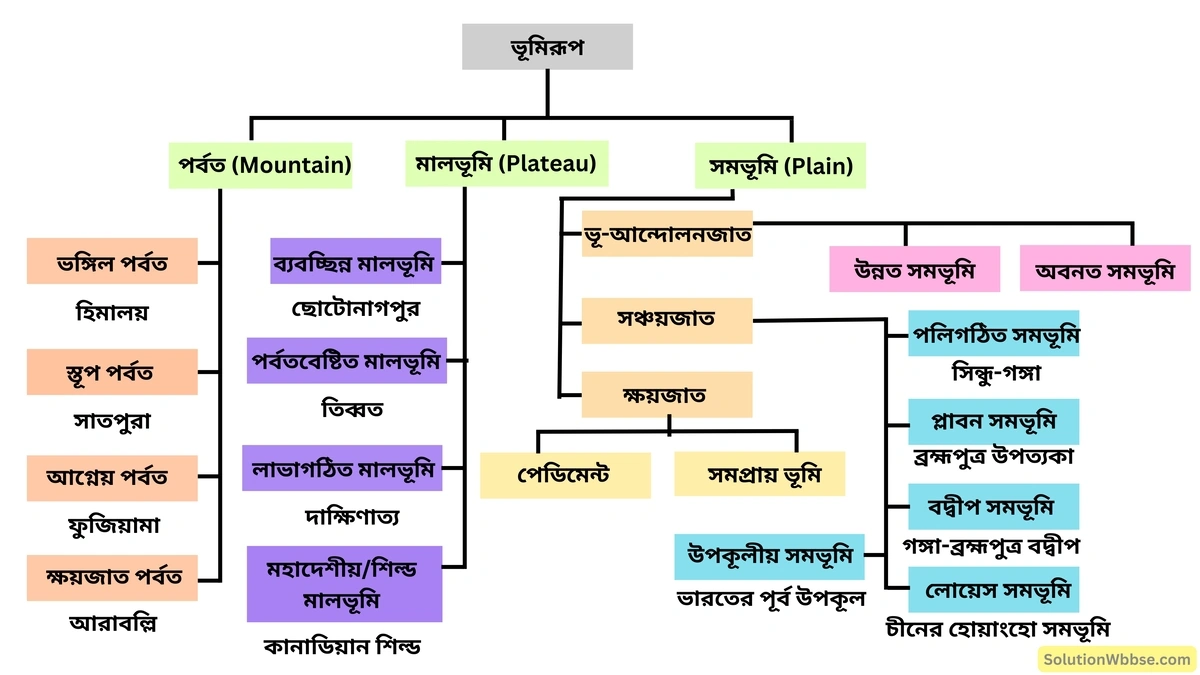

বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়াসমূহ একটি ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করো?

বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়াসমূহ একটি ছকের মাধ্যমে নিচে দেখানো হল –

ভূমিরূপ (Landform) কাকে বলে? বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করো।

ভূমিরূপ (Landform) – আক্ষরিক অর্থে ভূমির গঠনগত আকৃতিকে ভূমিরূপ বলা হলেও ব্যাপক অর্থে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী অবস্থানরত বিভিন্ন ধরনের ভূমিভাগের আকৃতি, উচ্চতা, বন্ধুরতা, ঢাল প্রভৃতির অবয়ব ভূমিরূপ নামে পরিচিত।

প্রসঙ্গত, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, সূর্যরশ্মি, নদনদী, বায়ু, সমুদ্রস্রোেত, হিমবাহ ভূমিরূপ সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

উদাহরণ – পাহাড়-পর্বত, মালভূমি, সমভূমি প্রভৃতি ভূমিরূপের অন্তর্গত।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিরূপের দৈশিক ক্রম গুলি লেখো?

| ক্রম | উদাহরণ |

| প্রথম ক্রম | মহাদেশ, মহাসাগর প্রভৃতি। |

| দ্বিতীয় ক্রম | পর্বত, মালভূমি, সমভূমি প্রভৃতি যেগুলি পাতের সংঘর্ষে বা দুটি পাতের দূরে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। |

| তৃতীয় ক্রম | যাবতীয় ক্ষুদ্র ভূমিরূপ যেগুলি প্রধানত ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্ট। যেমন – পাহাড়, টিলা, উপত্যকা, ক্যানিয়ন, বদ্বীপ প্রভৃতি। |

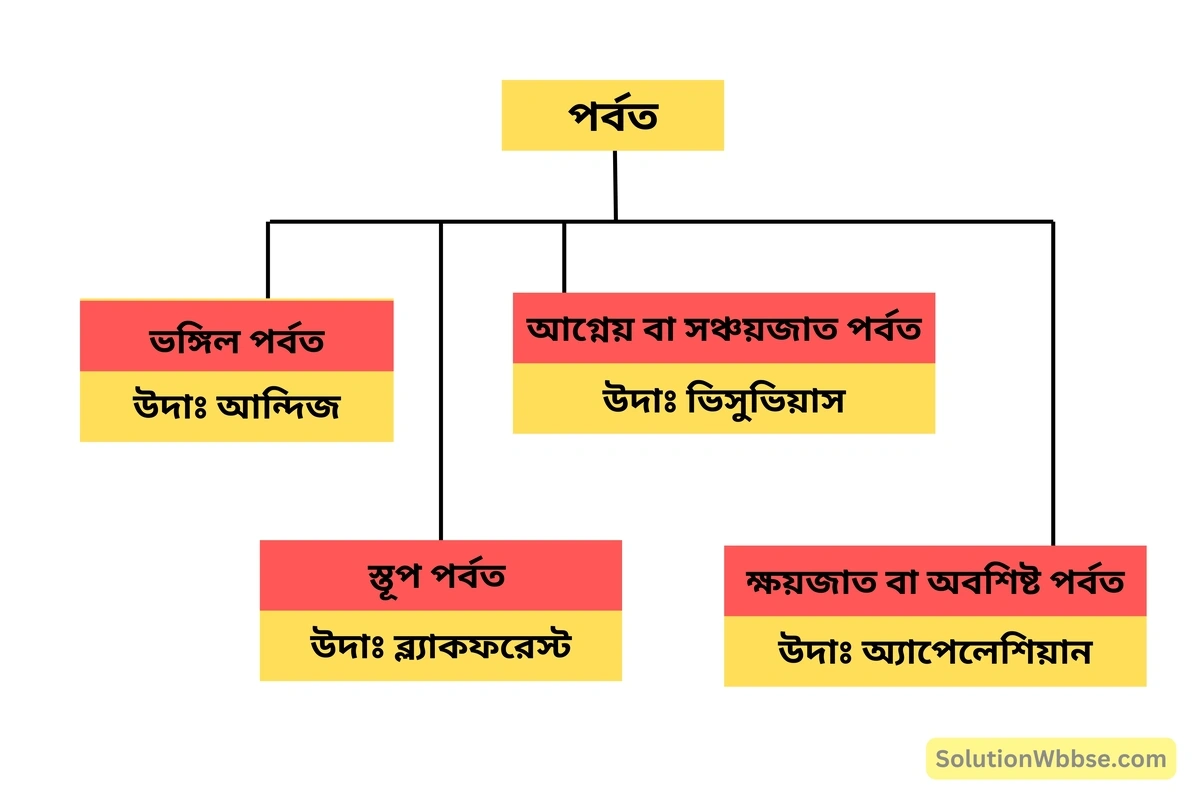

পর্বত কাকে বলে? উদাহরণসহ পর্বতের শ্রেণিবিভাগ করো ও তাদের সংজ্ঞা দাও।

পর্বত (Mountain) – ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত, সমুদ্রতল থেকে প্রায় 1000 মিটারেরও বেশি উঁচু, বহুদূর বিস্তৃত খাড়া ঢালযুক্ত শিলাময় ভূমিকে পর্বত বলে।

পর্বতের শ্রেণিবিভাগ – উৎপত্তি ও গঠন অনুসারে পর্বতকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা –

ভঙ্গিল পর্বত – ‘ভঙ্গিল’ শব্দের অর্থ হল ‘ভাঁজ’। মূলত, গিরিজনি আলোড়নের ফলে সৃষ্ট প্রবল পার্শ্বচাপের প্রভাবে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে কোমল পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ে ধীরে ধীরে যে পর্বতের উৎপত্তি হয়, তাকে ভঙ্গিল পর্বত বলে।

উদাহরণ – এশিয়ার হিমালয়, উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, ইউরোপের আল্পস্ প্রভৃতি।

স্তূপ পর্বত – প্রসারণ বলের প্রভাবে সৃষ্ট দুটি সমান্তরাল চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ বা পার্শ্ববর্তী অংশ মহীভাবক আলোড়নের ফলে উপরে উঠে অথবা চ্যুতির মধ্যবর্তী বা পার্শ্ববর্তী অংশ বসে গেলে, অপর অংশ খাড়া থেকে যে পর্বত গঠন করে, তাকে স্তূপ পর্বত বলে।

উদাহরণ – ভারতের সাতপুরা ও বিন্ধ্য পর্বত, জার্মানির ব্ল্যাকফরেস্ট, ফ্রান্সের ভোজ প্রভৃতি।

আগ্নেয় বা সঞ্চয়জাত পর্বত – প্রবল ভূ-আলোড়নের ফলে ভূগর্ভের উত্তপ্ত গলিত ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠের কোনো দুর্বল অংশ, ফাটল বা ছিদ্রমুখ দিয়ে অথবা দুটি পাতের সংযোগ সীমানা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে লাভারূপে সঞ্চিত হয়ে, যে পর্বত সৃষ্টি হয় তাকে আগ্নেয় পর্বত বা সঞ্চয়জাত পর্বত বলে।

উদাহরণ – ভারতের ব্যারেন ও নারকোন্ডাম, জাপানের ফুজিয়ামা, ইতালির ভিসুভিয়াস, হাওয়াই দ্বীপের মৌনালোয়া প্রভৃতি।

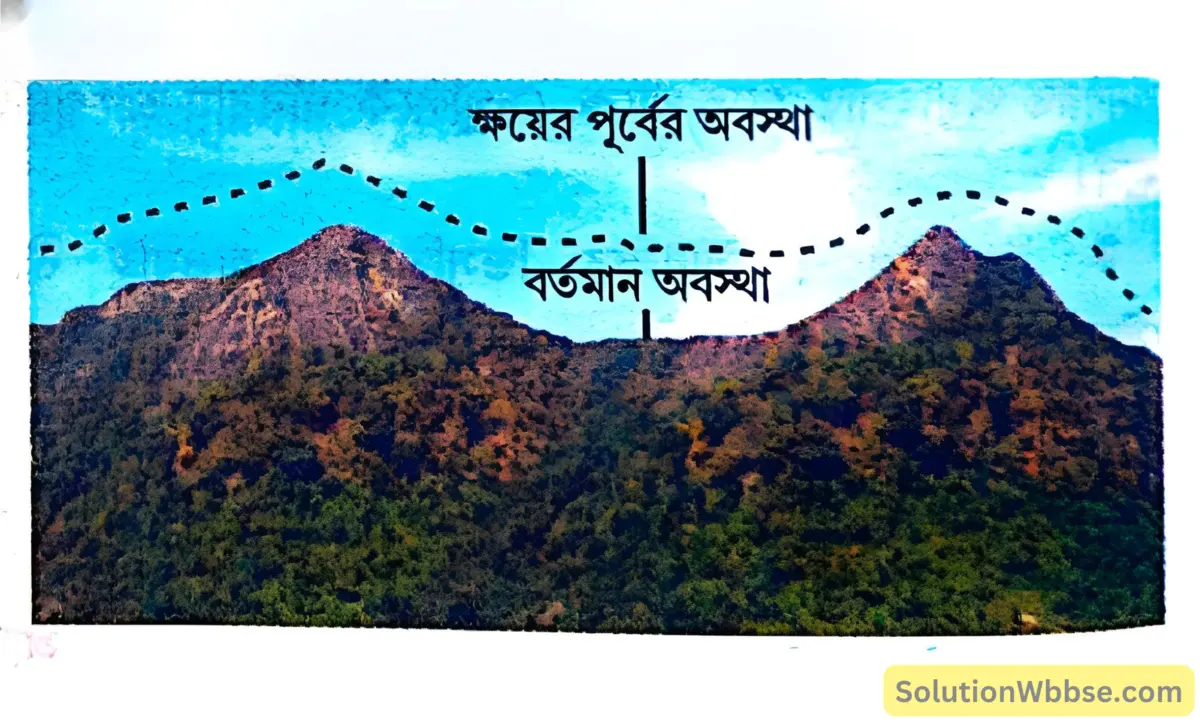

ক্ষয়জাত বা অবশিষ্ট পর্বত – বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি, যেমন – নদী, বায়ু, হিমবাহ প্রভৃতি দ্বারা কোনো পর্বত বা বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি দীর্ঘদিন ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পর যে অবশিষ্ট অংশ পর্বতরূপে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে ক্ষয়জাত পর্বত বা অবশিষ্ট পর্বত বলে।

উদাহরণ – ভারতের আরাবল্লি ও নীলগিরি, ইউরোপের সিয়েরানেভাদা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপেলেশিয়ান প্রভৃতি।

পাতসংস্থান তত্ত্বের (Plate Tectonic Theory) ভিত্তিতে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি আলোচনা করো।

পাতসংস্থান তাত্ত্বর ভিভিতে ভঙ্গিল পর্বতের গঠন –

পাতসংস্থান তত্ত্ব আবিষ্কার – ভূবিজ্ঞানী জে টি উইলসন (J T Wilson) 1965 খ্রিস্টাব্দে প্রথম ‘পাত’ (Plate) শব্দটি ব্যবহার করেন। এরপর ম্যাকেঞ্জি, পার্কার, মর্গান প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ এই তত্ত্বের অবতারণা করলেও ফরাসি বিজ্ঞানী লা পিঁচো (Le Pichon) প্রথম পাত তত্ত্বের সর্বাধুনিক ব্যাখ্যা দেন।

তত্ত্বের মূল বক্তব্য –

- পৃথিবীর ভূত্বক অনেকগুলি খণ্ডের সমষ্টি। প্রতি খণ্ডকে পাত বলে।

- ভূত্বকে এই ধরনের 7টি বড়ো পাত, 8টি মাঝারি ও 20টিরও বেশি ছোটো পাত আছে।

- অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের উপর ভাসমান পাতগুলি তাপের পরিচলন স্রোতের কারণে সঞ্চারিত হয়।

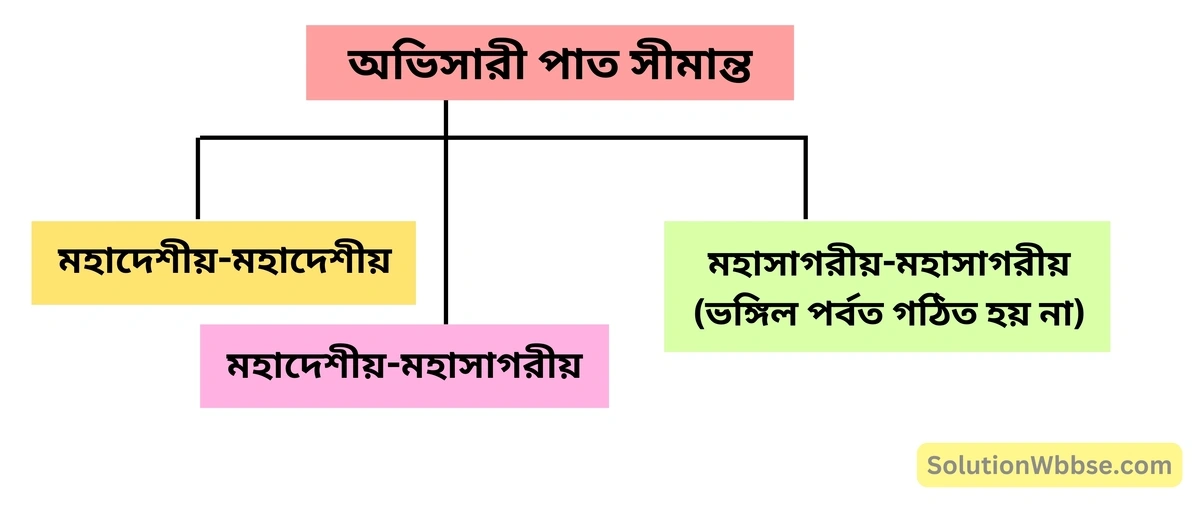

- এই পাত সঞ্চারণ – পরস্পরের দিকে অর্থাৎ, অভিসারী, পরস্পরের বিপরীত দিকে অর্থাৎ, প্রতিসারী এবং পাশাপাশি অর্থাৎ, নিরপেক্ষ – এই তিনভাবে হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠন করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভঙ্গিল পর্বত।

পাত সঞ্চরণ ও ভঙ্গিল পর্বতের উত্থান –

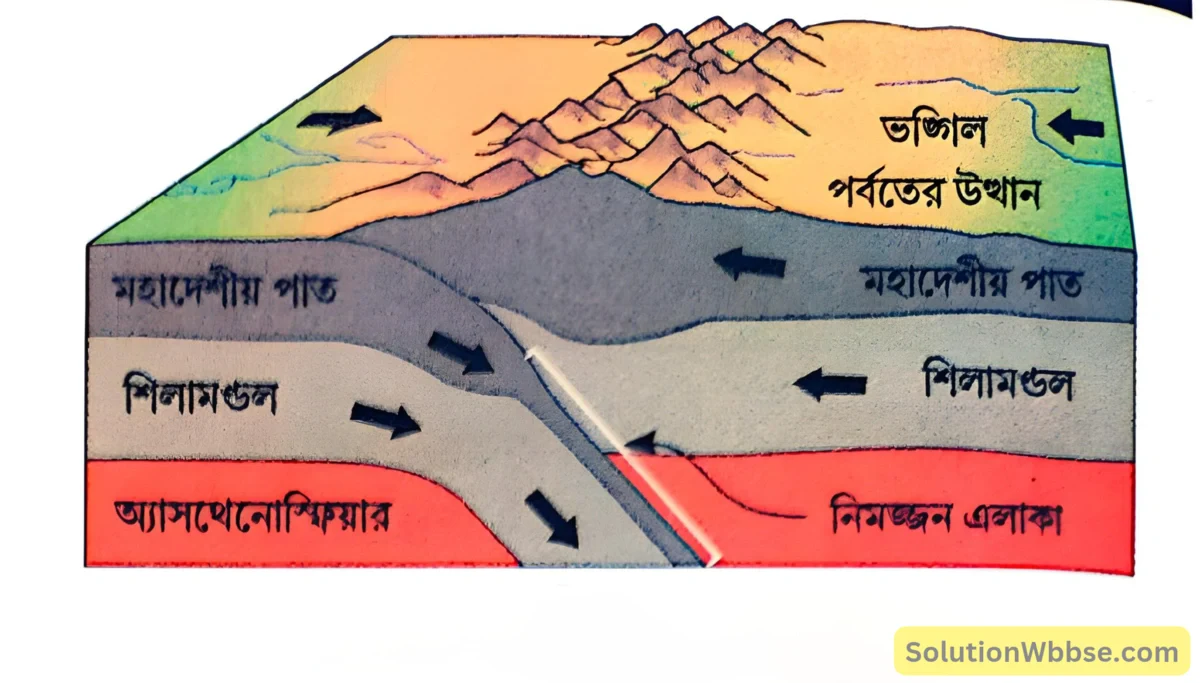

অভিসারী পাত সীমান্তে ভঙ্গিল পর্বতের উত্থান – অভিসারী পাত সীমান্তে চলমান দুটি পাত পরস্পরের অভিমুখে এসে ধাক্কা খায় এবং সংঘর্ষ সীমান্তে ভঙ্গিল পর্বতসহ নানা ধরনের ভূমিরূপ গঠিত হয়।

মহাদেশীয়-মহাদেশীয় পাত সীমান্তে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি – সাধারণত দুটি মহাদেশীয় পাতের মাঝখানে থাকে একটি অপ্রশস্ত, অগভীর সমুদ্র। একে মহীখাত বা Geosyncline বলে। নদনদীর মাধ্যমে আসা পলি সঞ্চিত হয়ে এই মহীখাত ভরাট হয়। এদিকে মহাদেশীয় পাত দুটি যত পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে, ততই মহীখাত সংকীর্ণ হয় ও পলিরাশি ভাঁজপ্রাপ্ত হয়ে ওপরে উঠে ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountain) গঠন করে।

উদাহরণ – ইউরেশীয় পাত ও ইন্দো-অস্ট্রেলিয় পাতের পরস্পরের কাছে আসার ফলে টেথিস মহীখাতে সঞ্চিত পলিরাশি ভাঁজ পড়ে হিমালয় পর্বত উত্থিত হয়। ইউরেশীয় ও আফ্রিকান পাতের সংঘর্ষে পলিরাশি ভাঁজপ্রাপ্ত হয়ে আল্পস্ পর্বতের উত্থান হয়েছে।

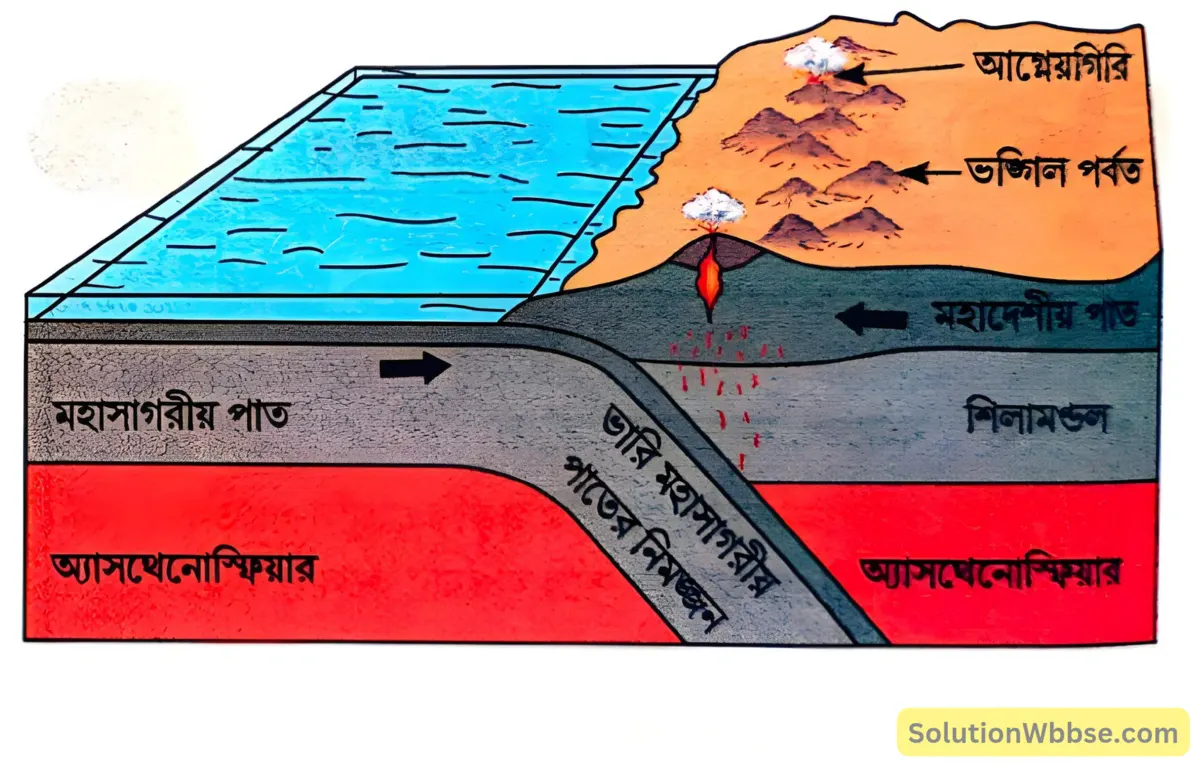

মহাদেশীয়-মহাসাগরীয় পাত সীমান্তে ভঙ্গিল পর্বতের উত্থান – যখন একটি মহাদেশীয় পাত ও মহাসাগরীয় পাত পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে তখন অপেক্ষাকৃত ভারী শিলাগঠিত মহাসাগরীয় পাতটি হালকা মহাদেশীয় পাতের নীচে প্রবেশ করে, ফলে মহাদেশীয় পাতের প্রান্তে সঞ্চিত পলিরাশি ভাঁজ খেয়ে উপরের দিকে উঠে ভঙ্গিল পর্বত গঠন করে।

উদাহরণ- উত্তর আমেরিকা পাত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাতের মাঝে রকি পর্বতের উত্থান ঘটেছে। দক্ষিণ আমেরিকা (মহাদেশীয়) ও নাজকা (মহাসাগরীয়) পাতের মাঝে আন্দিজ পর্বত -এর উত্থান, অস্ট্রেলিয়া পাত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাতের মাঝে গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ -এর উত্থান ঘটেছে।

মহীখাত তত্ত্বের (Geosyncline Theory) ভিত্তিতে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি আলোচনা করো।

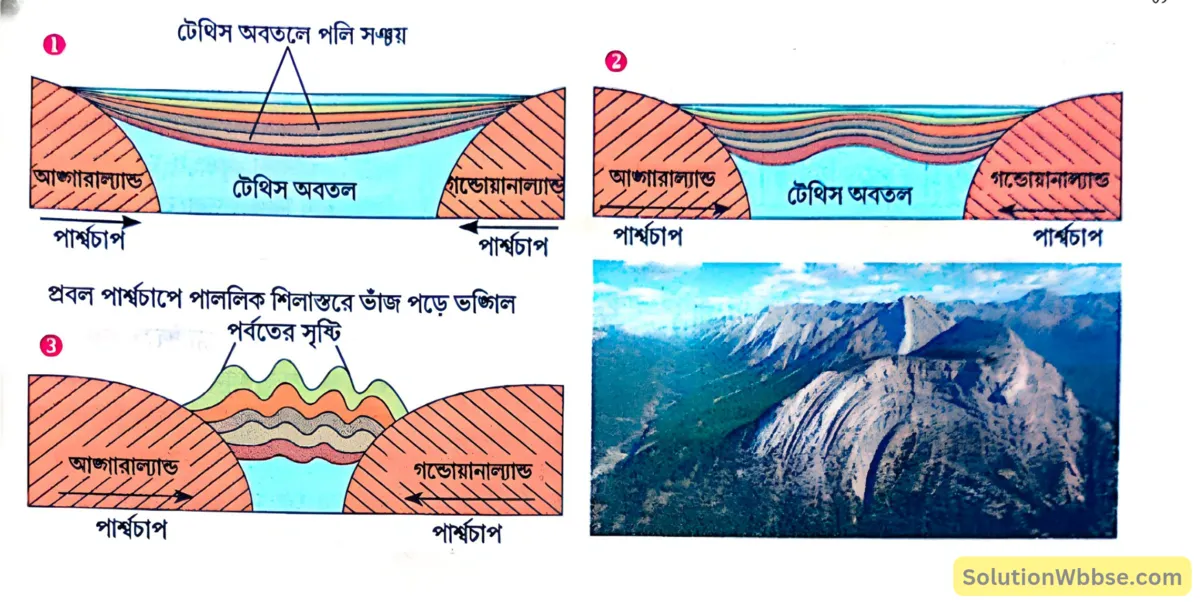

মহীখাত তত্ত্বের (Geosyncline Theory) ভিত্তিতে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি – জার্মান ভূবিজ্ঞানী কোবারের (Kober, 1925) মহীখাত বা জিওসিনক্লাইন তত্ত্ব অনুসারে, বর্তমানে যে-সব স্থানে ভঙ্গিল পর্বত অবস্থান করছে, অতীতে সেখানে সংকীর্ণ, দীর্ঘ ও অগভীর সমুদ্র ছিল, যাকে মহীখাত বলে। এই মহীখাত থেকে তিনটি পর্যায়ে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি ঘটে।

- শিলায়ন বা লিথোজেনেসিস (Lithogenesis) – এই পর্যায়ে, মহীখাতের পাশের ভূখণ্ডের ক্ষয়জাত পদার্থ প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা বাহিত হয়ে মহীখাতে সঞ্চিত হতে থাকে এবং কালক্রমে উপরের চাপ ও নীচের তাপে পাললিক শিলায় পরিণত হয়।

- গিরিজনি পর্যায় বা ওরোজেনেসিস (Orogenesis) – এই পর্যায়ে, কালক্রমে সঞ্চিত পাললিক শিলার ভারে মহীখাতের তলদেশ ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে থাকে। এর ফলে সৃষ্ট টানের কারণে পাশের ভূখণ্ড দুটি পরস্পরের দিকে আসতে থাকে, যার জন্য দুই ভূখণ্ডের প্রবল পার্শ্বচাপে মহীখাতের পাললিক শিলাস্তর ভাঁজ খেয়ে উপরে উঠে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি করে।

- ভাস্কর্য পর্যায় বা লিপ্টোজেনেসিস (Glyptogenesis) – এই পর্যায়ে ভঙ্গিল পর্বতের উত্থান কার্য এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির (নদী, হিমবাহ) দ্বারা ক্ষয়কার্যের ফলে নানারূপ ভূমি ভাস্কর্যের সৃষ্টি হতে থাকে।

উদাহরণ – বর্তমানে যেখানে হিমালয় রয়েছে অতীতে সেখানে ‘টেথিস’ নামে এক অগভীর সমুদ্র বা মহীখাত ছিল। এর উত্তরে আঙ্গারাল্যান্ড ও দক্ষিণে গন্ডোয়ানাল্যান্ড নামে দুটি প্রাচীন ভূখণ্ড ছিল। এই দুই ভূখণ্ড থেকে দীর্ঘকাল ধরে ক্ষয়জাত পদার্থ টেথিসে সঞ্চিত হতে থাকে। কালক্রমে, পলিরাশির চাপে গিরিজনি আলোড়ন শুরু হলে ভূখণ্ড দুটির প্রবল পার্শ্বচাপে টেথিসের তলদেশে সঞ্চিত পাললিক শিলা ভাঁজ খেয়ে উপরে উঠে হিমালয় পর্বত গঠন করেছে।

ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি সম্পর্কিত মতবাদের নাম করো এবং এদের মধ্যে চলমান মহাদেশীয় তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো।

ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রধান ছয়টি মতবাদ হল –

- জেফ্রির তাপীয় সংকোচন তত্ত্ব,

- কোবারের মহিখাত তত্ত্ব,

- আর্থার হোমসের তাপীয় পরিচলন স্রোত তত্ত্ব,

- জলির তেজস্ক্রিয় সক্রিয়তা এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের ইতিহাস তত্ত্ব,

- চলমান মহাদেশীয় তত্ত্ব বা মহিসঞ্চরণ তত্ত্ব, পাত সংস্থানতত্ত্ব।

ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি সম্পর্কিত চলমান মহাদেশীয় তত্ত্ব –

প্রবক্তাগণ – ভূতত্ত্ববিদ্ টেলর প্রথম চলমান মহাদেশীয় তত্ত্বের ধারণা দিলেও 1912 সালে প্রকাশিত জার্মান আবহবিদ্ অ্যালফ্রেড ওয়েগনারের মহিসঞ্চরণ তত্ত্বটি সর্বজনবিদ্।

ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি – চলমান মহাদেশীয় তত্ত্ব অনুসারে কার্বোনিফেরাস যুগে পৃথিবীতে একটি মহাদেশ ‘প্যানজিয়া’ বিরাজ করত। আর এর চারপাশে ‘প্যানথালাসা’ নামে মহাসমুদ্র ছিল। পরবর্তীকালে জোয়ারি বল ও বৈষম্যমূলক অভিকর্ষজ শক্তির প্রভাবে প্যানজিয়ার মধ্যে ভাঙন শুরু হয়। এই ভাঙা ভূখণ্ড বা মহাদেশীয় অংশগুলি ভাসতে ভাসতে সঞ্চারিত হওয়ার সময় দুটি ভূখণ্ডের মাঝের অগভীর সমুদ্রে সঞ্চিত পলিস্তরে প্রবল পার্শ্বচাপের ফলে ভাঁজ পড়ে ভঙ্গিল পর্বত গঠিত হয়।

উদাহরণ – বিশাল প্যানজিয়া ভেঙে গিয়ে প্রথমে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়, যার উত্তর অংশ আঙ্গারাল্যান্ড ও দক্ষিণাংশ গন্ডোয়ানাল্যান্ড নামে পরিচিত। এই দুই ভূখণ্ডের মাঝে ছিল অগভীর সমুদ্র টেথিস। দুই ভূখণ্ডের প্রবল পার্শ্বচাপে এই টেথিস সমুদ্রে সঞ্চিত পলিতেই ভাঁজ পড়ে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে।

দুটি পর্বতের উদাহরণ সহযোগে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করো।

ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountain) – ‘ভাঁজ’ বা ‘ভঙ্গ’ (Fold) থেকে ‘ভঙ্গিল’ কথাটি এসেছে। গিরিজনি আলোড়ন বা পাশাপাশি চাপের প্রভাবে ভূত্বকের পাললিক শিলাস্তর ভাঁজ খেয়ে উপরে উঠে পর্বতরূপে অবস্থান করলে তা ভঙ্গিল পর্বত হিসেবে পরিচিত হয়।

ভঙ্গিল পর্বতগুলি কোথাও পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত। যেমন – হিমালয়, আল্পস্। কোথাও উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। যেমন – রকি, আন্দিজ।

হিমালয় পর্বতের উৎপত্তি – প্রায় সাড়ে দু-কোটি বছর আগে টার্শিয়ারি যুগে ভারতীয় পাত বছরে 10–20 সেমি গতিতে ইউরেশীয় পাতের দিকে এগিয়ে যায়। ইউরেশীয় পাতটিও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে ভারতীয় পাতের দিকে।

পাতদ্বয়ের মিলন ও ভাঁজের সৃষ্টি – ইউরেশীয় পাত ও ভারতীয় পাতদ্বয়ের পরস্পরের অভিসারী চলনের ফলে দুই পাতের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে মধ্যবর্তী টেথিস সমুদ্রের পাললিক শিলার স্তরায়ণে অসংখ্য ভাঁজের সৃষ্টি হয় এবং হিমালয় পর্বতের উৎপত্তি ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় পাতের প্রাথমিক গতি কমে যায়, কিন্তু তার বিপুল ভরবেগ আজও বন্ধ হয়নি।

একইভাবে ইউরেশিয়া ও আফ্রিকা পাতের সংঘর্ষে সৃষ্টি হয় আল্পস্ পর্বতমালা।

রকি ও আন্দিজ পর্বতমালার উৎপত্তি – প্রায় 19 কোটি বছর আগে জুরাসিক যুগে নাজকা পাত 15-16 সেন্টিমিটার বেগে দক্ষিণ আমেরিকা পাতের দিকে অগ্রসর হয়। পরবর্তীকালে একটি ঢালু তল বরাবর মহাদেশটির অনেক ভিতরে প্রবেশ করে যায়। এই দুই পাতের মুখোমুখি সংঘাতে ও ঘর্ষণের ফলে মহাদেশীয় পাত সীমানায় মহীখাতে সজ্জিত পাললিক শিলাস্তরে ভাঁজ খেয়ে সৃষ্টি হয় আন্দিজ পর্বতমালার। পরবর্তী পর্যায়ে গিরিজনি আলোড়ন বন্ধ না হওয়ায় পর্বতমালা ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকে।

প্রায় 13.5 কোটি বছর আগে ক্রিটেশাস যুগের শুরুতে আটলান্টিক মহাসাগর লম্বালম্বি দুটুকরো হয়ে যায় এবং বছরে 2-3 সেন্টিমিটার করে দুদিকে প্রসারিত হয়। ফলে আটল্যান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমাংশ সহ সমগ্র আমেরিকা পাতটি 10-15 কোটি বছর ধরে পশ্চিমে পাড়ি দেয়। এই সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাতের উত্তরাংশ উত্তর আমেরিকা মহাদেশীয় পাতের তলায় ঢুকে যায় এবং জন্ম হয় রকি পর্বতমালার।

হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountain) – ‘ভাঁজ’ বা ‘ভঙ্গ’ (Fold) থেকে ‘ভঙ্গিল’ কথাটি এসেছে। গিরিজনি আলোড়ন বা পাশাপাশি চাপের প্রভাবে ভূত্বকের পাললিক শিলাস্তর ভাঁজ খেয়ে উপরে উঠে পর্বতরূপে অবস্থান করলে তা ভঙ্গিল পর্বত হিসেবে পরিচিত হয়।

ভঙ্গিল পর্বতগুলি কোথাও পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত। যেমন – হিমালয়, আল্পস্। কোথাও উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। যেমন – রকি, আন্দিজ।

ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তিকাল উল্লেখ করে প্রাচীন ও নবীন ভঙ্গিল পর্বতের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

পৃথিবীর যাবতীয় ভূমিরূপ সমূহের মধ্যে পার্বত্য ভূমিরূপ রূপে ভঙ্গিল পর্বত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে প্রায় 460 কোটি বছর আগে। তারপর, গিরিজনি প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর বেশিরভাগ পর্বত গঠিত হয় মূলত ক্যালিডোনিয়ান, হার্সিয়ান এবং আলপাইন যুগে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও কালের বিচারে ভঙ্গিল পর্বতকে উৎপত্তিগতভাবে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা –

প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত – পৃথিবীতে প্রায় 20 কোটি বছর আগে সৃষ্টি হওয়া ভঙ্গিল পর্বতগুলি প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য –

- প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বতের বেশিরভাগটাই ক্যালিডোনিয়ান কিংবা হার্সিয়ান যুগে সৃষ্টি হয়েছে।

- এই পর্বতের ঢাল খুব মৃদু হয়ে থাকে।

- আকৃতিগত দিক থেকে প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বতগুলি গোলাকৃতির হয়।

- এই সমস্ত পর্বতে অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন থাকে।

উদাহরণ – এশিয়া ও ইউরোপে সীমান্তের ইউরাল পর্বত, ভারতের আরাবল্লি পর্বত, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপেলেশিয়ান প্রভৃতি প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত।

নবীন ভঙ্গিল পর্বত – পৃথিবীতে প্রায় 1-2.5 কোটি বছর আগে সৃষ্টি হওয়া ভঙ্গিল পর্বতগুলি নবীন ভঙ্গিল পর্বত নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য –

- নবীন ভঙ্গিল পর্বতগুলির উচ্চতা প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বতের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে।

- নবীন ভঙ্গিল পর্বতগুলির বেশিরভাগই টার্শিয়ারি যুগে সৃষ্টি হয়।

- এই সমস্ত পর্বতগুলি খাড়া ঢালবিশিষ্ট এবং উপত্যকাবহুল হয়ে থাকে।

- একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি ধরে নবীন ভঙ্গিল পর্বতগুলি অবস্থান করে।

- নবীন ভঙ্গিল পর্বতের ভূমিরূপগুলি অত্যন্ত এবড়োখেবড়ো এবং বহু স্থানে ভাঁজ কিংবা চ্যুতিস্তর পরিলক্ষিত হয়।

- নবীন ভঙ্গিল পর্বতে অগ্ন্যুৎপাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট এবং এই পর্বতগুলির উচ্চতা এখনো ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

উদাহরণ – ভারতের হিমালয়, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, ইউরোপের আল্পস্ নবীন প্রকৃতির ভঙ্গিল পর্বত।

আগ্নেয় পর্বতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করো।

আগ্নেয় পর্বত (Volcanic mountain) –

সংজ্ঞা – অন্তর্জাত শক্তির প্রভাবে ভূগর্ভের অর্ধতরল সান্দ্র ম্যাগমা ভূত্বকের কোনো দুর্বল স্থানে সৃষ্ট ফাটল বরাবর বেরিয়ে ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হয়ে কালক্রমে যে পর্বতের সৃষ্টি হয়, তাকে আগ্নেয় পর্বত (Volcano) বলে। আগ্নেয় পর্বত এক ধরনের সঞ্চয়জাত পর্বত (Mountain of accumulation) অর্থাৎ, আগ্নেয় পদার্থ সঞ্চিত হয়ে যে পর্বতের সৃষ্টি হয়, তাকে আগ্নেয় পর্বত বলে।

উদাহরণ – জাপানের ফুজিয়ামা, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মৌনালোয়া (পৃথিবীর উচ্চতম আগ্নেয়গিরি), ইতালির ভিসুভিয়াস, ভারতের ব্যারেন ও নারকোন্ডাম প্রভৃতি।

আগ্নেয় পর্বতের উৎপত্তি –

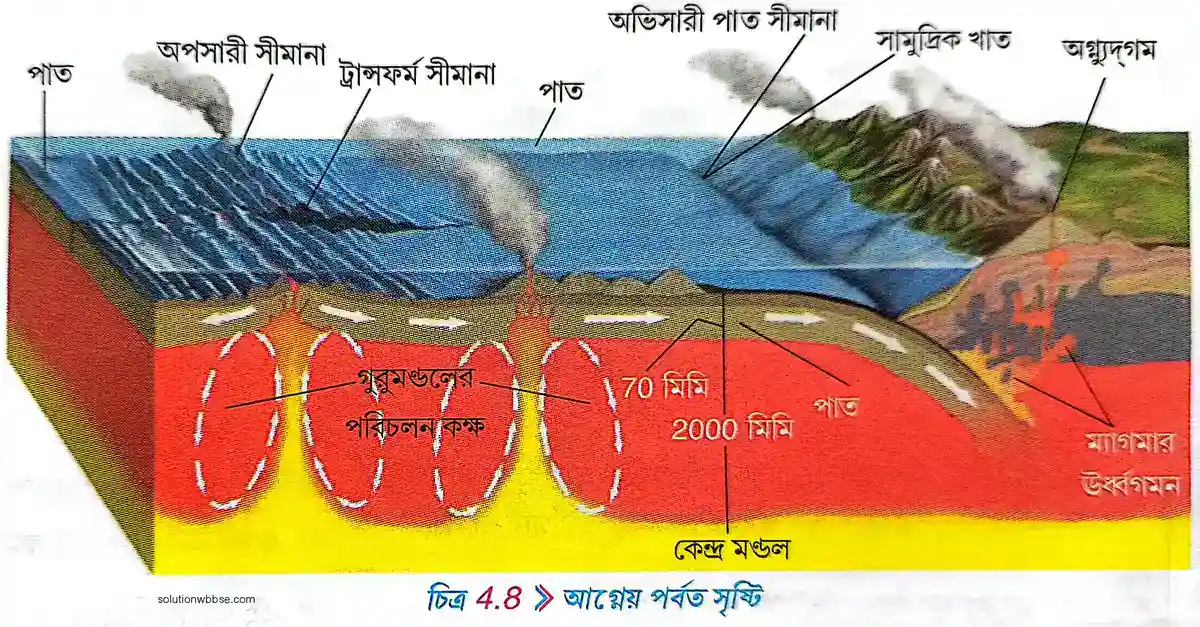

পাত সঞ্চালন তত্ত্ব – অ্যাসথেনোস্ফিয়ারের উপর ভাসমান পাতগুলি সর্বদা গতিশীল থাকে। পাতগুলি কখনো পরস্পরের দিকে, কখনো পরস্পরের বিপরীত দিকে এবং কখনো আবার পরস্পর পাশাপাশি সঞ্চরণ করে থাকে যার ফলে বিভিন্ন ধরনের পাত সীমান্তের সৃষ্টি হয়েছে। পাত সীমান্ত গুলিতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে থাকে।

অভিসারী পাত সীমান্ত – দুটি পাত পরস্পরের অভিমুখে সঞ্চালিত হয়ে অপেক্ষাকৃত ভারী পাতটি হালকা পাতের নীচে অবনমিত হয়। নীচে অবনমিত হওয়া পাতটি অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারে গলে যায় এবং অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।

প্রশান্ত মহাসাগরের চারদিকে অভিসারী পাতসীমানা বরাবর অসংখ্য আগ্নেয়গিরি তথা আগ্নেয় পর্বত এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিসারী পাত সীমানা – প্রতিসারী পাত সীমানা বরাবর দুটি পাত পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়ে ভূ-ত্বকে ফাটলের সৃষ্টি হয়। সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে ভূ-গর্ভের ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠে লাভা আকারে বেরিয়ে এসে সঞ্চিত হয়ে আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টি করে।

এইভাবে প্রতিসারী পাত সীমান্তে অবস্থিত মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা Mid Oceanic Ridge বরাবর অগ্ন্যুৎপাতের মাধ্যমে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে মাদিরা, হেকলা প্রভৃতি আগ্নেয় পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে।

প্লিউমের অবস্থান – ভূ-ত্বকের গভীরে তেজস্ক্রিয়তাজনিত উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে হটস্পট বা তপ্তবিন্দু তৈরি হয়। সেখান থেকে তাপের ঊর্ধ্বমুখী পরিচলন স্রোতের মাধ্যমে ম্যাগমার উদ্গিরণ ঘটে। ম্যাগমার এই উর্ধ্বমুখী প্রবাহকে প্লিউম বলে, তা কালক্রমে সঞ্চিত হয়ে আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ – হাওয়াই দ্বীপের মৌনালোয়া সামোয়া, টিবেস্টি প্রভৃতি।

প্রবল ভূ-আলোড়ন ও চাপ সৃষ্টির ফলে – প্রবল ভূ-আলোড়ন ও চাপের সৃষ্টি হলে ভূ-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত পদার্থ সমূহের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয় এবং তরল শিলাস্রোত বা ম্যাগমা সৃষ্টি হয় এবং প্রচণ্ড গ্যাসের উদ্ভব হয়। গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পেলে ভূপৃষ্ঠের দুর্বল স্থান দিয়ে তা বেরিয়ে আসে। ক্রমাগত ম্যাগমা নির্গত হলে তা নির্গমন মুখের চারপাশে স্তূপাকারে সজ্জিত হয়ে আগ্নেয় পর্বত গঠন করে। যেমন – ভারতের ব্যারেন, আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো।

উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও – ভূপৃষ্ঠের চাপ হ্রাস, ভূঅভ্যন্তরে জলের প্রবেশ, রাসায়নিক বিক্রিয়া, ভূআলোড়ন, ভূপৃষ্ঠের তাপ বিকিরণ ইত্যাদি কারণেও অগ্ন্যুৎপাত ঘটে এবং আগ্নেয় পর্বতের সৃষ্টি হয়।

গঠন ও আকৃতি অনুসারে আগ্নেয়গিরির শ্রেণিবিভাগ করো।

ভস্ম ও সিন্ডার শঙ্কুবিশিষ্ট আগ্নেয়গিরি – ভূ-পৃষ্ঠের ফাটল বা ছিদ্রপথের চারিদিকে ভস্ম, সিন্ডার প্রভৃতি পাইরোক্লাস্ট জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত হয়ে যে মোচাকৃতি আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয়, তাকে ভস্ম ও সিন্ডার শঙ্কুবিশিষ্ট আগ্নেয়গিরি বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- জ্বালামুখের চারপাশে পাইরোক্লাস্ট জমে ক্রমশ আগ্নেয়গিরির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়।

- আগ্নেয়গিরির ঢাল 30°-40° পর্যন্ত হয়।

- সূক্ষ্ম পদার্থ অপেক্ষায় স্থূল পদার্থে গঠিত শঙ্কুর ঢাল বেশি হয়।

উদাহরণ – মেক্সিকোর পারিকুতিন।

গম্বুজ আকৃতির লাভা শঙ্কুবিশিষ্ট আগ্নেয়গিরি – ভূপৃষ্ঠের ফাটল বা ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে আসা সান্দ্র লাভা দ্রুত জমাট বেঁধে গম্বুজ আকৃতি ধারণ করে। একে গম্বুজ আকৃতির আগ্নেয়গিরি বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- লাভা গম্বুজ উলটানো সরার মতো এবং কম উচ্চতা বিশিষ্ট হয়।

- সাধারণত আম্লিক লাভায় গঠিত হয়।

- আগ্নেয়গিরির ঢাল কম হয়।

উদাহরণ – ফ্রান্সের পুই-দ্য-ডোম।

শিল্ড আগ্নেয়গিরি – অপেক্ষাকৃত কম সান্দ্র লাভা বহুদূর প্রবাহিত হয়ে মৃদু ঢাল বিশিষ্ট যে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয় তাকে শিল্ড আগ্নেয়গিরি বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- আগ্নেয়গিরির উচ্চতা খুব কম হয়।

- সাধারণত ক্ষারকীয় লাভায় গঠিত হয়।

- এদের ঢাল 10° -এর কম হয় এবং মাথা চ্যাপটা হয়।

উদাহরণ – হাওয়াই দ্বীপের মৌনালোয়া।

বিস্ফোরণ জ্বালামুখ বিশিস্ট আগ্নেয়গিরি – ভূ-অভ্যন্তরের প্রচণ্ড গ্যাসের চাপে বিস্ফোরণ ঘটলেও চারপাশে প্রস্তরখণ্ড ও লাভা সঞ্চিত হয়ে যে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয় তাকে বিস্ফোরণ জ্বালামুখবিশিষ্ট আগ্নেয়গিরি বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- এই আগ্নেয়গিরিতে একটিমাত্র নীচু জ্বালামুখ থাকে।

- আগ্নেয়গিরিটি মৃত বা সুপ্ত হলে এই জ্বালামুখে জল জমে আগ্নেয় হ্রদ সৃষ্টি হয়।

- এই আগ্নেয়গিরির উচ্চতা খুবই কম হয়।

উদাহরণ – আইসল্যান্ডের ক্রাফলা আগ্নেয়গিরি।

বিমিশ্র শঙ্কুবিশিষ্ট আগ্নেয়গিরি বা স্তর আগ্নেয়গিরি – লাভা ও শিলাখণ্ডের দ্বারা স্তরে স্তরে সঞ্চিত আগ্নেয়গিরিকে বিমিশ্র শঙ্কুবিশিষ্ট আগ্নেয়গিরি বলে। স্তরে স্তরে গঠিত হয় বলে একে স্তর আগ্নেয়গিরিও বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য –

- এই আগ্নেয়গিরির শঙ্কুর উভয় ঢালই সমান ও খাড়া হয়।

- এই পর্বতের প্রধান জ্বালামুখের চারপাশে একাধিক গৌণ জ্বালামুখ থাকে।

- এই আগ্নেয়গিরিতে একাধিক স্তর দেখা যায়।

- পৃথিবীর অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি এই শ্রেণির।

উদাহরণ – জাপানের ফুজিয়ামা, মেক্সিকোর চিম্বোরাজো।

প্রকৃতি ও সময়কাল অনুসারে আগ্নেয়গিরির শ্রেণিবিভাগ করো।

আগ্নেয়গিরির প্রকৃতি ও অগ্ন্যুৎপাতের সময়কালের ব্যাপ্তি অনুসারে আগ্নেয়গিরিকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল –

- জীবন্ত আগ্নেয়গিরি

- সুপ্ত আগ্নেয়গিরি

- মৃত আগ্নেয়গিরি।

জীবন্ত আগ্নেয়গিরি (Active Volcano) –

সংজ্ঞা – পৃথিবীপৃষ্ঠের যে-সব আগ্নেয়গিরিতে উৎপত্তির সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত অগ্ন্যুৎপাত হয়ে চলেছে, অথবা যে-কোনো সময় অগ্ন্যুৎপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাকে জীবন্ত বা সক্রিয় আগ্নেয়গিরি বলে। এই জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আবার দুই প্রকার, সেগুলি হল –

অবিরাম আগ্নেয়গিরি (Incessant Volcano) –

- সংজ্ঞা – পৃথিবীর যে-সব আগ্নেয়গিরি থেকে প্রতিনিয়ত বা অনবরত অগ্ন্যুৎপাত হতে থাকে, সেগুলিকে অবিরাম আগ্নেয়গিরি বলে।

- উদাহরণ – ইটালির ভিসুভিয়াস, হাওয়াই দ্বীপের মৌনালোয়া।

সবিরাম আগ্নেয়গিরি (Intermittent Volcano) –

- সংজ্ঞা – যে-সব জীবন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে কিছুদিনের ব্যবধানে বা কয়েক বছর পরে পরে আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হয়, সেগুলিকে সবিরাম আগ্নেয়গিরি বলে।

- উদাহরণ- ইটালির স্ট্রম্বোলি, ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া।

সুপ্ত আগ্নেয়গিরি (Dormant Volcano) –

সংজ্ঞা – পৃথিবীপৃষ্ঠের যে-সব আগ্নেয়গিরি অতীতে জীবন্ত ছিল, বর্তমানে অগ্ন্যুৎপাত আপাতত বন্ধ আছে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যে-কোনো সময় অগ্ন্যুৎপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাকে সুপ্ত বা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি বলে।

উদাহরণ – জাপানের ফুজিয়ামা বা মাউন্ট ফুজি, মেক্সিকোর পারিকুতিন।

মৃত আগ্নেয়গিরি (Extinct Volcano) –

সংজ্ঞা – যে-সব আগ্নেয়গিরিতে উৎপত্তির সময় অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে, বর্তমানে আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতে অগ্ন্যুৎপাত হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই, তাকে মৃত বা নিষ্ক্রিয় আগ্নেয়গিরি বলে।

উদাহরণ – মায়ানমারের মাউন্ট পোপো।

চিত্রসহ স্তূপ পর্বতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করো।

স্তূপ পর্বত – মহীভাবক আলোড়নের প্রভাবে দুটি সমান্তরাল চ্যুতির মধ্যবর্তী বা পার্শ্ববর্তী অংশ উত্থিত হয়ে সৃষ্ট পর্বতকে স্তূপ পর্বত বলে।

স্তূপ পর্বতের উৎপত্তি/সৃষ্টির কারণ – প্রবল মহীভাবক আলোড়নের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরে সংকোচন ও প্রসারণ বলের সৃষ্টি হয়। ক্রমাগত, সংকোচন ও প্রসারণের ফলে শিলাস্তরে যে ফাটল ধরে, তাকে চ্যুতি বলে। সমান্তরাল দুটি চ্যুতির একদিকের অংশ অপরদিকের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরূপ দুটি সমান্তরাল চ্যুতির মধ্যবর্তী ও পার্শ্ববর্তী অংশ মহীভাবক আলোড়নের ফলে চারভাবে উত্থিত বা অবনমিত হয়ে স্তূপ পর্বত সৃষ্টি করে। যথা –

- দুটি সমান্তরাল চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ ঊর্ধ্বমুখী আলোড়নের ফলে ওপরে উঠে স্তূপ পর্বত সৃষ্টি হয়। উদাহরণ – ভারতের সাতপুরা।

- দুটি সমান্তরাল চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ নিম্নমুখী আলোড়নের ফলে খাড়াভাবে বসে গেলে পাশের ভূমি দুটি স্তূপ পর্বত রূপে অবস্থান করে। উদাহরণ – ফ্রান্সের ভোজ এবং জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট এরূপ দুটি স্তূপ পর্বত যার মাঝের অবনমিত অংশ হল রাইন উপত্যকা।

- দুটি সমান্তরাল চ্যুতির দুই পাশের ভূমি দুটি নিম্নমুখী আলোড়নের ফলে বসে গেলে মাঝের অংশ একই অবস্থানে থেকে স্তূপ পর্বত গঠন করে।

- দুটি সমান্তরাল চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ অনেক সময় তির্যকভাবে উত্থিত হয়ে স্তূপ পর্বত সৃষ্টি হয়। উদাহরণ- ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বত।

অবশিষ্ট বা ক্ষয়জাত পর্বত কাকে বলে? এই পর্বতের সৃষ্টির কারণ বর্ণনা করো।

অবশিষ্ট পর্বত বা ক্ষয়জাত পর্বত – বহুবছর ধরে সূর্যকিরণ, বৃষ্টিপাত, প্রবহমান জলধারা, হিমবাহ ও বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা পর্বত, মালভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যে অবশিষ্ট উচ্চভূমিতে পরিণত হয়, তাকে অবশিষ্ট বা ক্ষয়জাত পর্বত বলে। যেমন – ভারতের রাজস্থানের আরাবল্লি, পশ্চিমবঙ্গের শুশুনিয়া, অযোধ্যা, উত্তর আমেরিকার হেনরি, অ্যাপেলেশিয়ান প্রভৃতি।

ক্ষয়জাত পর্বত সৃষ্টির প্রক্রিয়া – ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কোনো ভঙ্গিল পর্বত, স্তূপ পর্বত, আগ্নেয় পর্বত, মালভূমি কিংবা কোনো উচ্চভূমি দীর্ঘদিন ক্ষয়ের ফলে নিম্নলিখিত কারণে ক্ষয়জাত পর্বত সৃষ্টি করে, যেমন –

- ভূপৃষ্ঠস্থ শিলাস্তরের বৈষম্যমূলক গঠন – ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন পর্বত কিংবা উচ্চভূমিগুলি কঠিন এবং কোমল শিলায় গঠিত হওয়ার কারণে সূর্যতাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, নদীকার্য প্রভৃতির আঘাতে মূলত কোমল শিলাগুলি ক্রমাগত ক্ষয় হলে, একসময় সংশ্লিষ্ট পর্বত বা উচ্চভূমিটি ক্ষয়জাত পর্বতে পরিণত হয়। যেমন আরাবল্লি পর্বতের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি ঘটেছে।

- পাললিক শিলায় উদবেধী আগ্নেয় শিলার অনুপ্রবেশ – ভূপৃষ্ঠস্থ পাললিক শিলাস্তরে কোথাও যদি উদবেধী আগ্নেয় শিলার অনুপ্রবেশ ঘটে, সেখানে উপরের কোমল পাললিক শিলাটি দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত ক্ষয় পেয়ে অপসারিত হয়, এবং নীচের আগ্নেয় শিলাটি উন্মুক্ত হয়ে ক্ষয়জাত পর্বতের সৃষ্টি করে। যেমন – উত্তর আমেরিকার হেনরি পর্বতটি এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

মানবজীবনের ওপর পর্বতের কী প্রভাব দেখা যায়?

মানবজীবনে পর্বতের প্রভাব অপরিসীম। যেমন –

- জলবায়ুর ওপর প্রভাব – সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি কোনো অঞ্চলের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যেমন – ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বত অবস্থান করায় গ্রীষ্মকালে জলীয়বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে এবং শীতকালে সাইবেরিয়ার শুষ্ক শীতল বাতাসের ভারতে প্রবেশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

- নদনদীর উৎস – বরফাবৃত পর্বতমালা নদনদীর উৎস হিসেবে কাজ করে এবং নদীতে সারা বছর জলের জোগান দেয়।

- বনজ সম্পদের প্রাচুর্য – পার্বত্য অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ থেকে প্রচুর কাঠ, ভেষজ ওষুধ, ফল, মধু, মোম পাওয়া যায়।

- পশুচারণ ক্ষেত্র – পার্বত্য অঞ্চলের তৃণভূমিতে পশুচারণ করে বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করেন।

- ধাপ চাষ – পার্বত্য অঞ্চলে কৃষি অনুন্নত হলেও পর্বতের গায়ে ধাপ কেটে চা, কফি, ধান প্রভৃতির চাষ করা হয়।

- শিল্প – বনজ ও কৃষিজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বন্ধুর ভূপ্রকৃতিতেও চা শিল্প, কাগজ শিল্প, প্লাইউড শিল্প গড়ে উঠেছে।

- পর্যটন শিল্প – পার্বত্য অঞ্চলের মনোরম জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটনকেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করে থাকে।

- জলবিদ্যুতের জোগান – পার্বত্য অঞ্চলে নদীগুলি খরস্রোতা হওয়ায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

- বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধ- দুর্গম পর্বতমালা প্রাচীরের মতো অবস্থান করে দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

মালভূমি সৃষ্টির কারণগুলি লেখো।

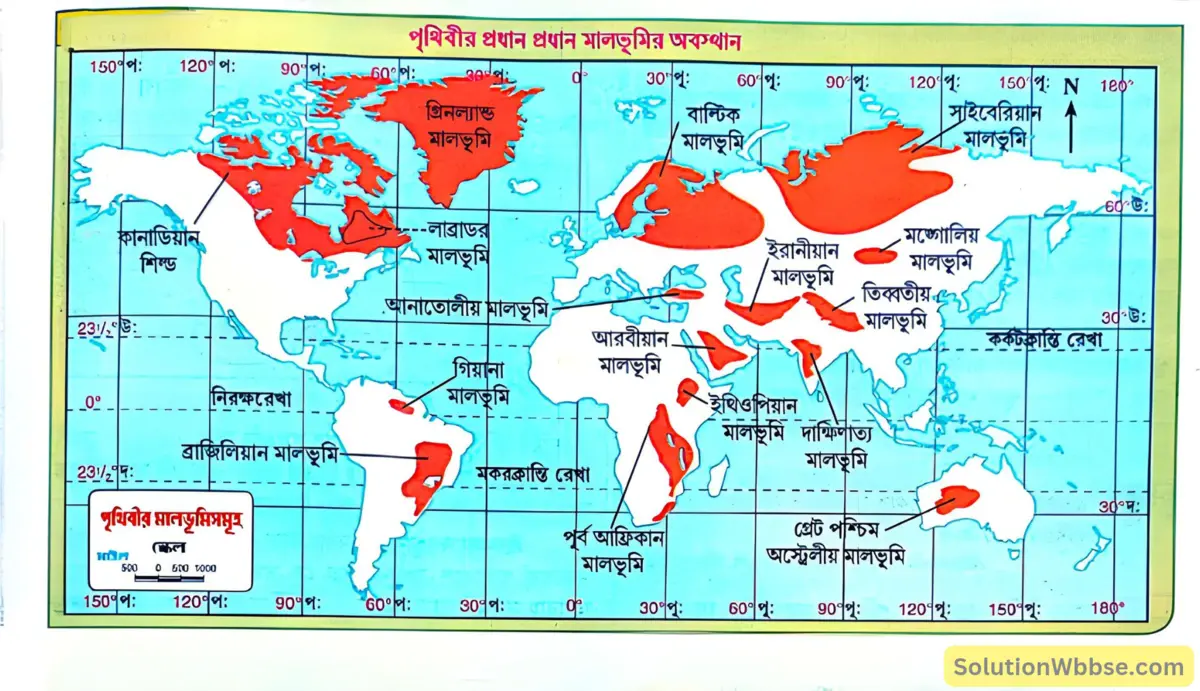

মালভূমি – সাধারণত সমুদ্র সমতল থেকে 300 মিটারের অধিক উচ্চতাসম্পন্ন চারপাশে খাড়া ঢালযুক্ত এবং তরঙ্গায়িত উপরিভাগবিশিষ্ট উচ্চভূমিকে মালভূমি বলে।

মালভূমি সৃষ্টির কারণ – মালভূমি সৃষ্টি হওয়ার পিছনে সাধারণত তিনটি কারণ দায়ী। এগুলি হল

ভূ-আলোড়ন ও পাত সঞ্চারণ –

- পাত সঞ্চারণ তত্ত্ব অনুসারে পাতগুলির চলনের ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রাচীন ভূখণ্ড ফেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাদেশীয় বা শিল্ড মালভূমি গঠন করে। যেমন – আরব মালভূমি, কানাডিয়ান শিল্ড প্রভৃতি।

- পাত সঞ্চারণের ফলে ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির সময় পর্বতের মাঝের নীচু অসমতল ভূমি উঁচু হয়ে মালভূমি সৃষ্টি হয়। এগুলি পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। যেমন – তিব্বত মালভূমি, ইরানের মালভূমি প্রভৃতি।

- অনেক সময় ভূ-আলোড়নের ফলে ভূপৃষ্ঠের বিস্তৃত সুউচ্চ ভূভাগ একদিকে হেলে পড়ে ও মালভূমিতে পরিণত হয়। যেমন ভারতের উপদ্বীপীয় মালভূমি।

- ভূ-আলোড়নের ফলে সৃষ্ট চ্যুতির পাশের কোনো অংশ অনেক সময় উত্থিত হয়ে মালভূমিতে পরিণত হয়। যেমন ফ্রান্সের সেন্ট্রাল ম্যাসিফ্ মালভূমি।

ক্ষয়সাধন –

নদী, বায়ু, হিমবাহ, সমুদ্রতরঙ্গ, আবহবিকার প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা কোনো উচ্চভূমি বা পর্বতমালা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মালভূমির আকার ধারণ করে। যেমন – মধ্য ভারতের বুন্দেলখন্ড ও বাঘেলখন্ড মালভূমি।

সঞ্চয় কাজ –

- নিঃসারী অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূগর্ভস্থ ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠের বাইরে এসে লাভারূপে সঞ্চিত হয়ে মালভূমিতে পরিণত হয়। যেমন – ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি বা ডেকানট্রাপ।

- শুষ্ক অঞ্চলে বালুরাশি জমা হয়ে মালভূমি সৃষ্টি হয়। যেমন – আফ্রিকার সাহারা মালভূমি।

- অতিশীতল অঞ্চলে বরফ জমে উঁচু হয়ে মালভূমি সৃষ্টি হয়। যেমন – আন্টার্কটিকা মালভূমি ও গ্রিনল্যান্ড মালভূমি।

চিত্রসহ প্রধান চার প্রকার মালভূমির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

অথবা, পর্বতবেষ্টিত মালভূমি, লাভা মালভূমি ও ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি ও মহাদেশীয় মালভূমির উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

পৃথিবীর প্রধান চার প্রকার মালভূমি হল –

- পর্বতবেষ্টিত মালভূমি

- লাভা মালভূমি

- ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি

- মহাদেশীয় মালভূমি

পর্বতাবষ্টিত মালভূমি (Intermontane Plateau) –

সংজ্ঞা – যে-সকল মালভূমি প্রায় চারদিকেই পর্বত দ্বারা বেষ্টিত হয়ে সৃষ্টি হয়, তাকে পর্বতবেষ্টিত মালভূমি বলে।

সৃষ্টির কারণ – পাত সঞ্চারণের ফলে বা গিরিজনি আলোড়নের ফলে, ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির সময় পর্বতের মধ্যবর্তী নিচু অসমতল ভূমি প্রবল পার্শ্বচাপে উঁচু হয়ে পর্বতবেষ্টিত মালভূমির সৃষ্টি হয়।

বৈশিষ্ট্য –

- ভঙ্গিল পার্বত্য অঞ্চলে এই মালভূমি দেখা যায়।

- এগুলি অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট হয়।

- মালভূমিগুলি পাললিক শিলায় গঠিত হয় এবং এতে জীবাশ্ম থাকতে পারে।

- চারদিক পর্বতবেষ্টিত হওয়ায় এখানকার পরিবেশ শুষ্ক প্রকৃতির হয়।

উদাহরণ – তিব্বত মালভূমি (বৃহত্তম পর্বতবেষ্টিত মালভূমি), পামির মালভূমি (উচ্চতম মালভূমি) প্রভৃতি।

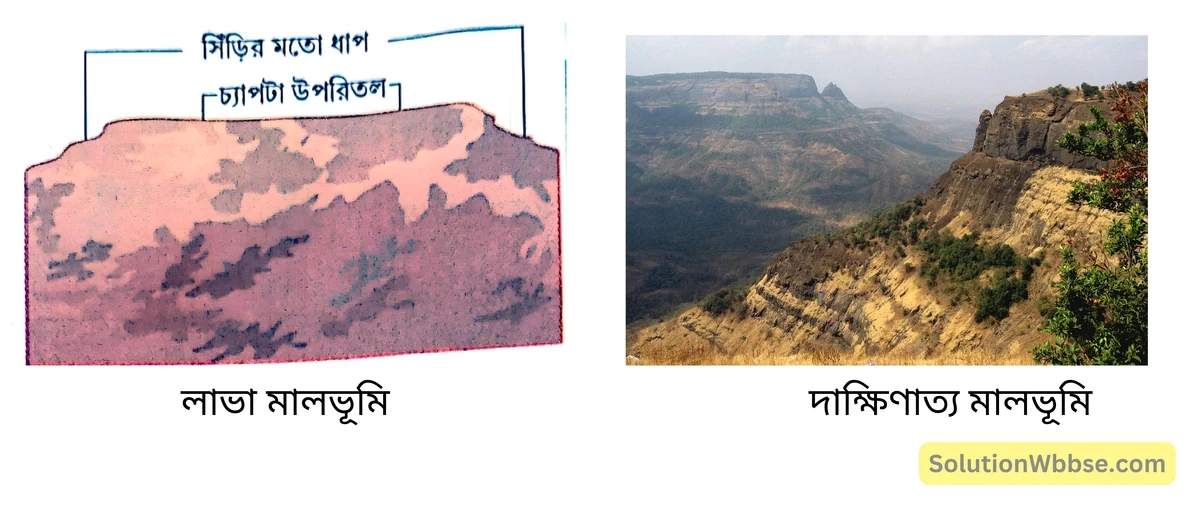

লাভা মালভূমি (Volcanic Plateau) –

সংজ্ঞা – ভূপৃষ্ঠে ক্রমাগত লাভা সঞ্চয়ের ফলে যে মালভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে লাভা মালভূমি বলে।

সৃষ্টির কারণ – ভূত্বকের কোনো ফাটল বা ছিদ্রপথ দিয়ে ভূগর্ভের উত্তপ্ত ম্যাগমা ধীরে ধীরে বিদার অগ্ন্যুৎপাতের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের বাইরে বেরিয়ে এসে লাভারূপে শীতল ও কঠিন হয়ে সঞ্চিত হয়। এইভাবে, ক্রমাগত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লাভা সঞ্চিত হয়ে উঁচু মালভূমির সৃষ্টি হয়।

বৈশিষ্ট্য –

- সাধারণত মহাদেশের অভ্যন্তরে এই মালভূমি দেখা যায়।

- এই মালভূমি প্রধানত ব্যাসল্ট শিলায় গঠিত হয়।

- পর্যায়ক্রমে লাভা নিঃসরণের ফলে এই মালভূমিতে ‘সিঁড়ি’ -র মতো ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়।

- মালভূমির মাটি সাধারণত কালো রঙের হয়।

- এই মালভূমির উপরিতল চ্যাপটা হয়।

উদাহরণ – দাক্ষিণাত্য মালভূমি, কলম্বিয়া মালভূমি, ইথিওপিয়া মালভূমি প্রভৃতি।

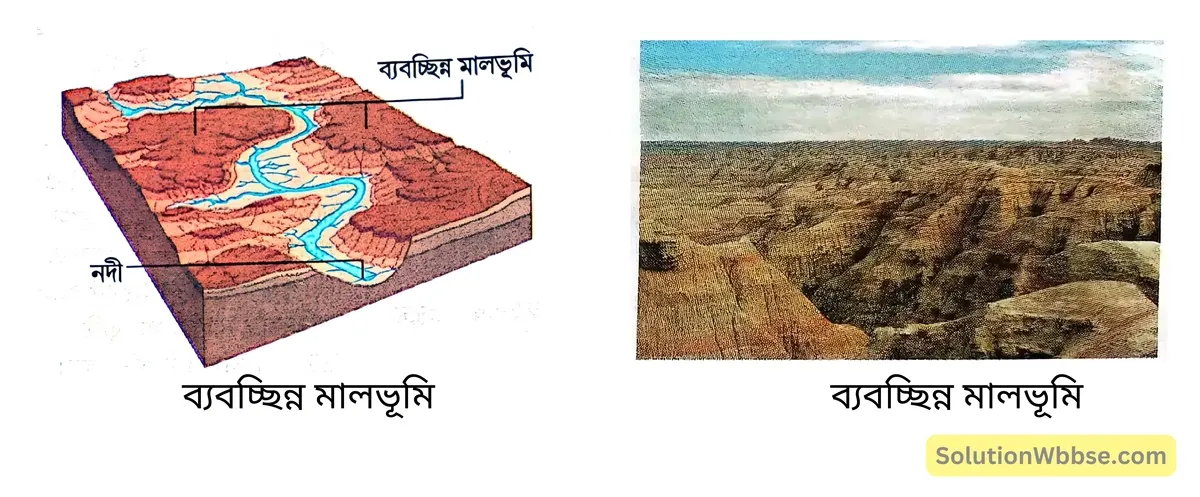

ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি (Dissected Plateau) –

সংজ্ঞা – কোনো বিস্তীর্ণ মালভূমি অঞ্চল কতকগুলি নদী উপত্যকা দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হলে, তাকে ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি বলে।

সৃষ্টির কারণ – কোনো উচ্চ মালভূমি কঠিন ও কোমল শিলায় গঠিত হলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি যেমন – আবহবিকার, নদী, বায়ু প্রভৃতির দ্বারা কোমল শিলা অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কঠিন শিলায় গঠিত অংশগুলি উঁচু হয়ে অবস্থান করে। পরবর্তীকালে ক্ষয়প্রাপ্ত নীচু কোমল শিলার ওপর নদীবিন্যাস গড়ে ওঠে এবং সমগ্র মালভূমিটি নদী উপত্যকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমিতে পরিণত হয়।

বৈশিষ্ট্য –

- মালভূমিগুলি প্রাচীন শিলাগঠিত ও খনিজ সমৃদ্ধ হয়।

- কঠিন শিলাগঠিত অংশগুলির উচ্চতা প্রায় সমান হয়।

- মালভূমির উচ্চতা ক্রমহ্রাসমান।

- এই মালভূমির মাঝে ছোটো ছোটো গম্বুজাকৃতির পাহাড় দেখা যায়।

উদাহরণ – ছোটোনাগপুর মালভূমি, মালনাদ মালভূমি প্রভৃতি।

মহাদেশীয় মালভূমি (Continental Plateau) –

সংজ্ঞা – বিস্তীর্ণ মহাদেশীয় অংশ জুড়ে প্রাচীন শিলায় গঠিত মালভূমিকে মহাদেশীয় মালভূমি বলে।

সৃষ্টির কারণ – পাতসংস্থান তত্ত্ব অনুসারে পাত সঞ্চালনের ফলে পৃথিবীর প্রাচীন ভূখণ্ড (আঙ্গারাল্যান্ড ও গন্ডোয়ানাল্যান্ড) ফেটে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাদেশীয় মালভূমি গঠিত হয়।

বৈশিষ্ট্য –

- মহাদেশীয় মালভূমি প্রাচীন ভূখণ্ডের অংশ।

- এগুলি প্রাচীন শিলায় গঠিত, তাই একে শিল্ড মালভূমিও বলা হয়।

- এই প্রাচীন শিলা অত্যন্ত কঠিন ও সহজে ক্ষয় হয় না।

- মালভূমির পৃষ্ঠদেশ বা উপরিভাগ তরঙ্গায়িত।

- এগুলি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

উদাহরণ – গন্ডোয়ানাল্যান্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি হয়েছে দাক্ষিণাত্য মালভূমি, আরবীয় মালভূমি, আফ্রিকা মালভূমি, ব্রাজিল মালভূমি ও পশ্চিম অস্ট্রেলীয় মালভূমি। অন্যান্য মহাদেশীয় মালভূমির মধ্যে রয়েছে কানাডিয়ান শিল্ড, সাইবেরিয়ান মালভূমি, বাল্টিক মালভূমি প্রভৃতি।

মানবজীবনে মালভূমির প্রভাব বা গুরুত্ব আলোচনা করো।

মানবজীবনে মালভূমির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দেখা যায়, যেমন –

- খনিজ সম্পদের ভাণ্ডারস্বরূপ – মালভূমি অঞ্চলগুলি প্রচুর পরিমাণ খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ থাকে। এখানে সাধারণত কয়লা, আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, তামা, অভ্র, চুনাপাথর প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ সম্পদ থাকে, যার অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি। যেমন – খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে ভারতের ছোটোনাগপুর মালভূমি অঞ্চলকে ‘ভারতের খনিজ ভাণ্ডার’ বলা হয়।

- শিল্প স্থাপন – শিল্প গড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (খনিজ বা কৃষিজাত) সহজে পাওয়া যায় বলে এখানে বৃহদায়তন লৌহ ইস্পাত শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, কার্পাস বয়ন শিল্প গড়ে উঠেছে।

- কৃষিকাজ – মালভূমি অঞ্চলের বন্ধুর ভূপ্রকৃতি ও স্বল্প বৃষ্টিপাত কৃষিকাজের অনুপযোগী হলেও এখানকার নদী উপত্যকার উর্বর মাটিতে তুলো, ধান, পেঁয়াজ, আখ চাষ করা হয়। আবার, মালভূমির খাড়া ঢালে চা, কফি, রবার চাষ করা যায়। যেমন – ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমির কৃষ্ণমৃত্তিকায় প্রচুর তুলো চাষ হয়।

- জলবিদ্যুতের প্রাচুর্য – বন্ধুর ভূপ্রকৃতির জন্য মালভূমি অঞ্চলের নদীগুলি খরস্রোতা হয় বলে সহজেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। যেমন – দক্ষিণ ভারতের প্রায় সব নদী থেকেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

- বনজ সম্পদ – মালভূমি অঞ্চলে উৎপন্ন স্বাভাবিক উদ্ভিদ থেকে প্রচুর মূল্যবান বনজ সম্পদ পাওয়া যায়।

- পর্যটন শিল্পকেন্দ্র – মালভূমি অঞ্চলের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানে পর্যটন শিল্পকেন্দ্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

সমভূমি কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার সমভূমি সৃষ্টির কারণ আলোচনা করো।

অথবা, সমভূমি সৃষ্টির কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

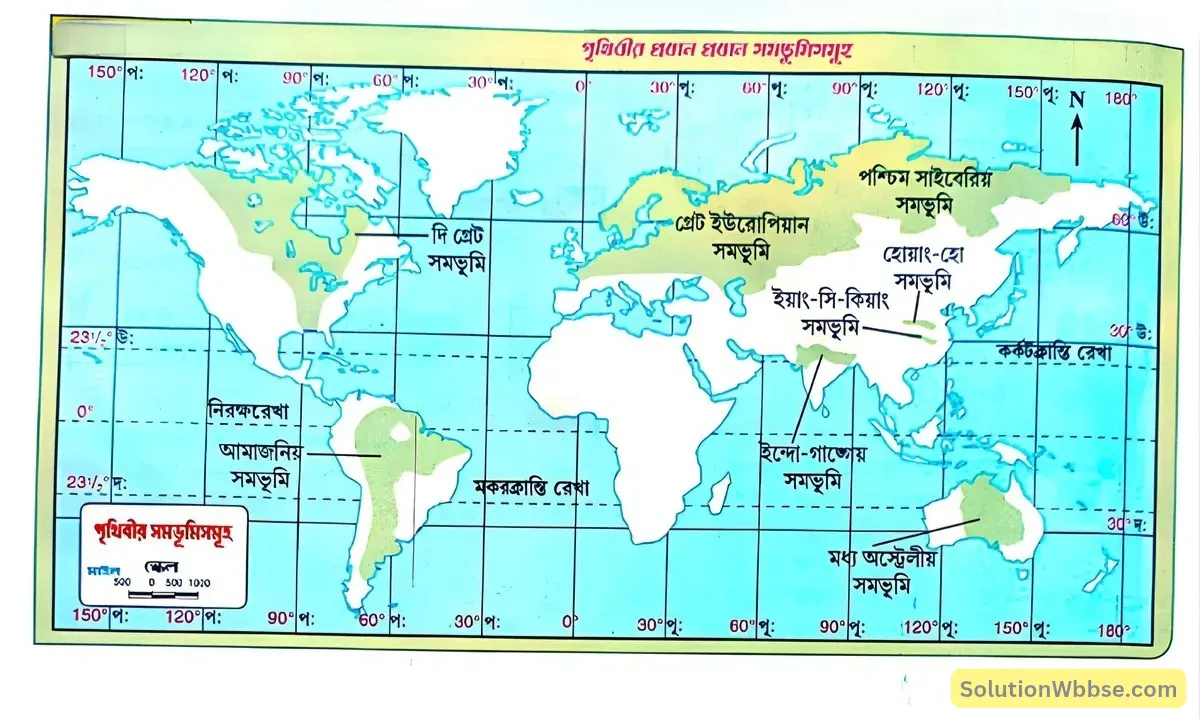

সমভূমি – সমুদ্রপৃষ্ঠের একই সমতলে বা, 300 মিটারের কম উচ্চতাবিশিষ্ট প্রায় সমতল বা সমতল ভূভাগকে সমভূমি বলে। যেমন – ভারতের গঙ্গা নদী বিধৌত সমভূমি অঞ্চল, রাশিয়ার সাইবেরিয়ান সমভূমি।

বিভিন্ন প্রকার সমভূমি সৃষ্টির কারণ – নিম্নলিখিত কারণে বিভিন্ন প্রকার সমভূমির সৃষ্টি হয়। যেমন –

- পলিগঠিত সমভূমি সৃষ্টির কারণ – নদী উপত্যকার দুপাশে বা মোহানায় পলি সঞ্চিত হয়ে এই সমভূমি গড়ে ওঠে। যেমন গাঙ্গেয় সমভূমি।

- বন্যাগঠিত সমভূমি বা প্লাবনভূমি সৃষ্টির কারণ – বর্ষাকালে বন্যার ফলে পলি সঞ্চিত হয়ে এই প্রকার সমভূমি সৃষ্টি করে। যেমন – ব্রহ্মপুত্র সমভূমি।

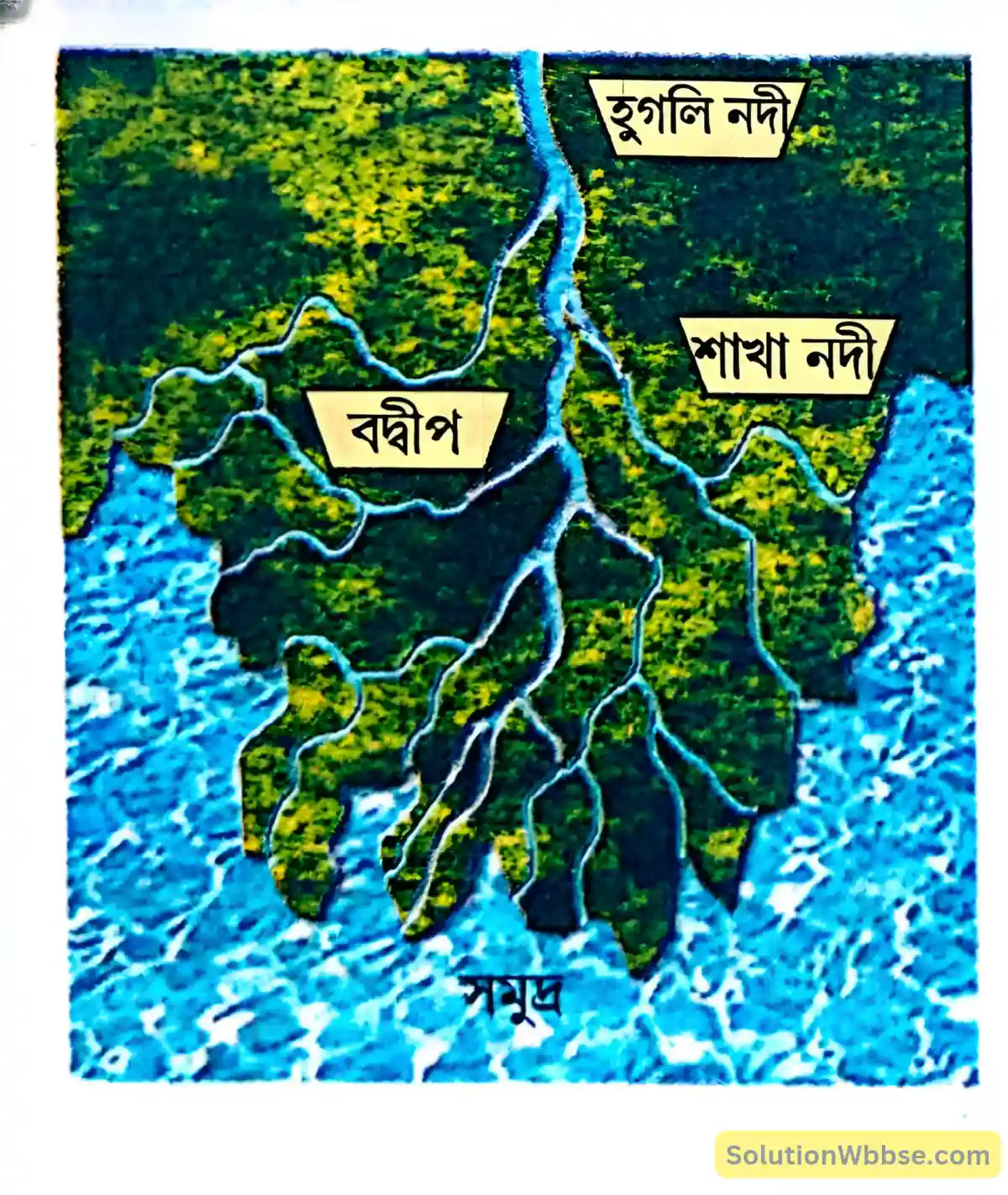

- বদ্বীপ সমভূমি সৃষ্টির কারণ – নদীর মোহানায় অতিরিক্ত পলি সঞ্চিত হয়ে মাত্রাহীন ‘ব’ আকৃতির সমভূমি গড়ে ওঠে। যেমন – গঙ্গা নদীর মোহানায় সৃষ্ট বদ্বীপ সমভূমি।

- হ্রদ সমভূমি সৃষ্টির কারণ- নদীবাহিত নুড়ি, বালি, কাদা, পলি হ্রদে সঞ্চিত হয়ে হ্রদ ভরাট হয়ে গেলে হ্রদ সমভূমি গঠিত হয়। যেমন – উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তাল সমভূমি অঞ্চল।

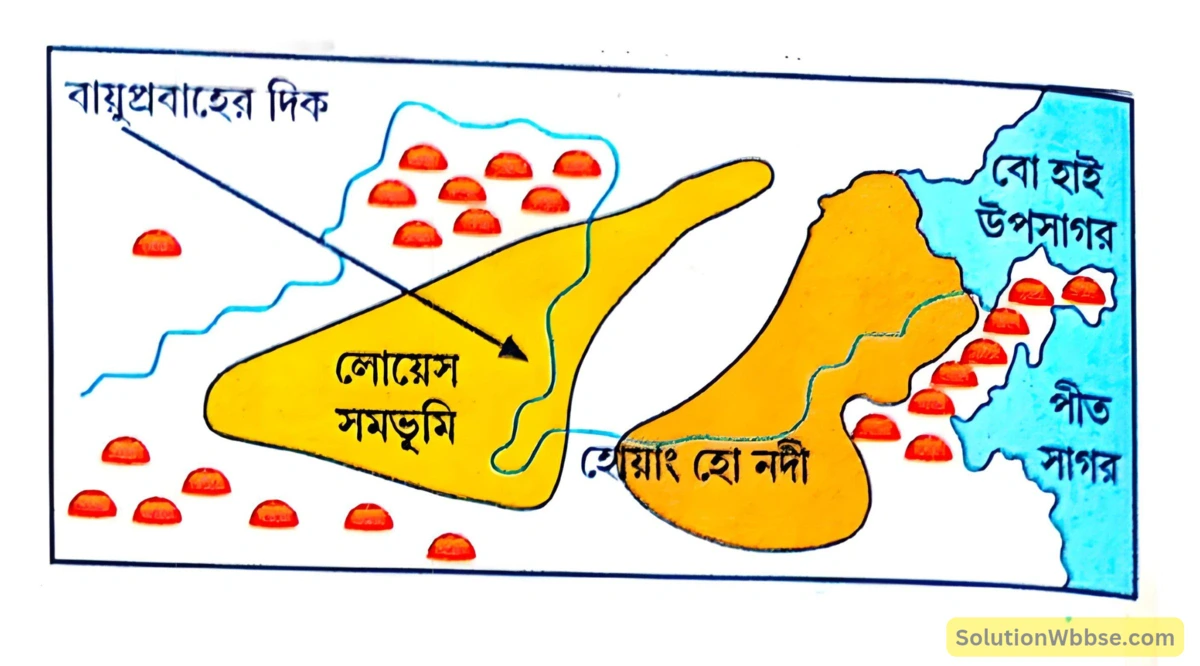

- লোয়েস সমভূমি সৃষ্টির কারণ – বায়ুপ্রবাহ দ্বারা মরুভূমির বালি বহুদূরে উড়ে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে এই সমভূমি গড়ে তোলে। যেমন – এশিয়ার গোবি মরুভূমির বালি হোয়াংহো নদী অববাহিকায় সঞ্চিত হয়ে লোয়েস সমভূমি গড়ে তুলেছে।

- লাভা সমভূমি সৃষ্টির কারণ – অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পৃথিবীর ভিতরকার গলিত লাভা ফাটল দিয়ে বাইরে এসে আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে লাভা সমভূমি সৃষ্টি করে। যেমন – দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর দিকের কিছু অংশ।

- হিমবাহ সমভূমি সৃষ্টির কারণ – হিমবাহের দ্বারা সঞ্চিত নুড়ি, কাঁকর জমে এই প্রকার সমভূমি সৃষ্টি হয়। যেমন – উত্তর আমেরিকার প্রেইরি সমভূমি।

- ক্ষয়জাত সমভূমি সৃষ্টির কারণ – নীচু মালভূমি বা পার্বত্য অঞ্চল বহু বছর ধরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমপ্রায়ভূমির সৃষ্টি করে। যেমন – ভারতের ছোটোনাগপুর মালভূমির কোনো কোনো অংশ।

- ভূ-আন্দোলনজাত সমভূমি সৃষ্টির কারণ – অনেক সময় ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূমিভাগ বসে গিয়ে অবনত সমভূমির সৃষ্টি করে। যেমন – তুরানের সমভূমি। আবার ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূমিভাগ ঊর্ধ্বে উঠে উন্নত সমভূমির সৃষ্টি করে। যেমন – ইউরেশিয়ার স্টেপ সমভূমি।

উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়জাত সমভূমির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

মূলত বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির সঞ্চয়কার্যের ফলে, যে সমভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে সঞ্চয়জাত সমভূমি বলে। বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়জাত সমভূমিগুলি হল –

পলিগঠিত সমভূমি – নদীবাহিত পলি দীর্ঘদিন ধরে নদী অববাহিকায় সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে পলিগঠিত সমভূমি বলে। যেমন – উত্তর ভারতের সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি।

প্লাবন সমভূমি – বন্যার সময় জলবাহিত পলি প্লাবিত স্থানে জমে যে সমভূমি গড়ে ওঠে, তাকে প্লাবন সমভূমি বলে। যেমন – গঙ্গার মধ্য ও নিম্নগতিতে এই সমভূমি দেখা যায়।

ব-দ্বীপ সমভূমি – নদীবাহিত পলি, বালি, কাদা, নুড়ি, কাঁকর প্রভৃতি নদীর মোহানায় দীর্ঘদিন সঞ্চিত হয়ে যে মাত্রাহীন ‘ব’ অক্ষরের ন্যায় সমভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে ব-দ্বীপ সমভূমি বলে। যেমন – গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ সমভূমি (বৃহত্তম), নীলনদ ব-দ্বীপ সমভূমি প্রভৃতি।

লাভা সমভূমি – ভূগর্ভের উত্তপ্ত ম্যাগমা কোনো ফাটল দিয়ে ভূপৃষ্ঠের বাইরে এসে লাভারূপে শীতল ও কঠিন হয়ে জমাট বেঁধে যে সমভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে লাভা সমভূমি বলে। যেমন – ভারতের গুজরাটের মালব সমভূমি।

উপকূলীয় সমভূমি – বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয়জাত পদার্থ সমুদ্রের অগভীর উপকূলীয় অংশে সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে উপকূলীয় সমভূমি বলে। যেমন ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি।

লোয়েস সমভূমি – মরু অঞ্চলের সূক্ষ্ম বালুকণা বায়ু দ্বারা পরিবাহিত হয়ে দূরবর্তী কোনো অবনমিত স্থানে সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে লোয়েস সমভূমি বলে। যেমন – গোবি মরুভূমির বালিরাশি উড়ে গিয়ে চীনের হোয়াংহো নদী অববাহিকায় সঞ্চিত হয়ে লোয়েস সমভূমি গড়ে উঠেছে।

হিমবাহ সমভূমি – হিমবাহ দ্বারা বাহিত নুড়ি, কাঁকর, বালি পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি গড়ে ওঠে, তাকে হিমবাহ সমভূমি বলে। যেমন – কাশ্মীর উপত্যকায় এই সমভূমি দেখা যায়।

বাজাদা বা মরু সমভূমি – মরু অঞ্চলে কোনো উচ্চভূমির খাড়া ঢালের পাদদেশে বালি সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি করে, তাকে বাজাদা বা মরু সমভূমি বলে। যেমন – সাহারা মরুভূমিতে আটলাস পর্বতের পাদদেশে এই বাজাদা দেখা যায়।

হ্রদ সমভূমি – নদীবাহিত পলি, বালি, নুড়ি, কাঁকর প্রভৃতি কোনো হ্রদে সঞ্চিত হয়ে কালক্রমে হ্রদ ভরাট হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে হ্রদ সমভূমি বলে। যেমন – আফ্রিকার চাদ সমভূমি।

ক্ষয়জাত সমভূমি এবং ভূ-আন্দোলন বা ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়ায় গঠিত সমভূমির উৎপত্তি এবং শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করো।

ক্ষয়জাত সমভূমি (Erosional Plain) –

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে ক্ষয়কার্যের ফলে অনেক সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এরা ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত বলে ক্ষয়জাত সমভূমি নামে পরিচিত। উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্ষয়জাত সমভূমিগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা –

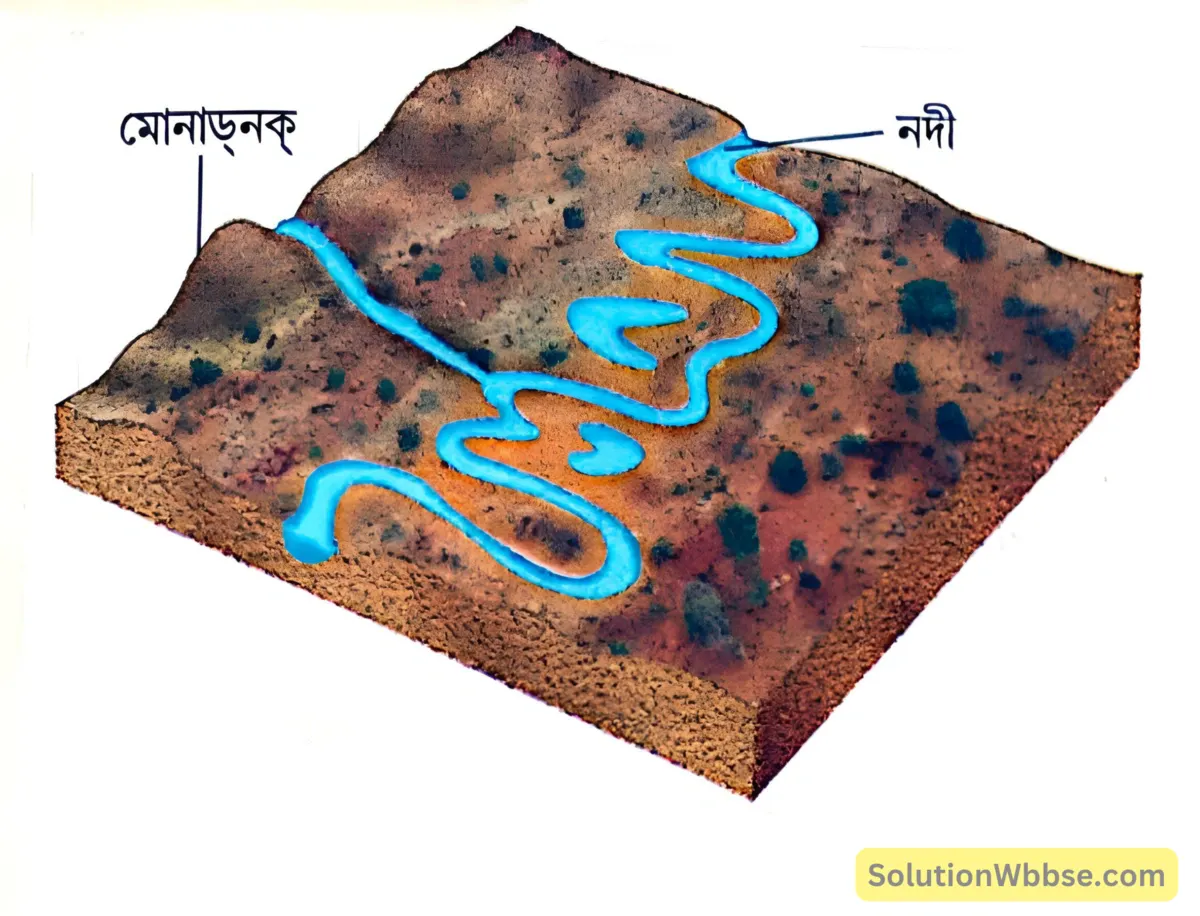

সমপ্রায় ভূমি বা তরঙ্গায়িত সমভূমি (Peneplain or Undulating Plain) – অনুচ্চ পার্বত্যভূমি বা মালভূমি অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে নানা রকম প্রাকৃতিক শক্তির (সূর্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, জলপ্রবাহ, নদী ইত্যাদি) প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রায় সমতল ভূমিতে পরিণত হয়। এরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত প্রায়সমতল ভূমিকে সমপ্রায়ভূমি বলে। এরূপ ভূমির উপরিভাগের আকৃতি ‘ঢেউ খেলানো’ বলে, এদের তরঙ্গায়িত সমভূমিও বলা হয়ে থাকে।

সমপ্রায়ভূমিগুলির মাঝে কিছু কঠিন শিলায় গঠিত টিলা বা অবশিষ্ট পাহাড়কে (Residual Hills) দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এরূপ অবশিষ্ট পাহাড়গুলি ‘মোনাডনক’ (Monadnocks) নামে পরিচিত। একবার ক্ষয়কার্যের পর ভূ-আন্দোলনের প্রভাবে এদের উচ্চতা আবার বৃদ্ধি পেলে পুনরায় ক্ষয়কার্য শুরু হয়। এভাবে বারবার ক্ষয়কার্যের ফলে অবশেষে তারা সমপ্রায়ভূমিতে পরিণত হয়ে থাকে। উদাহরণ – ভারতের ‘মেঘালয় অঞ্চল’।

তরঙ্গ-কর্তিত সমভূমি (Wave-cut Plain) – সমুদ্রের ঢেউ -এর আঘাতে উপকূল অঞ্চল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উপকূল বরাবর উঁচু-নিচু প্রায় সমতল ভূ-ভাগের সৃষ্টি করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সমুদ্র-উপকূলে এরূপ ভূমি লক্ষ করা যায়। এ জাতীয় ভূমি তরঙ্গের আঘাতে সৃষ্টি হয় বলে, এদের তরঙ্গ-কর্তিত সমভূমি বলা হয়। ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অংশে নরওয়ে উপকূলে এরূপ তরঙ্গ-কর্তিত সমভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

পেডিমেন্ট (Pediment) – পৃথিবীর কোনো কোনো মরু অঞ্চলে পর্বত অবস্থান করতে দেখা যায়। মরুভূমির মধ্যস্থিত পর্বতের পাদদেশে বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে প্রায় সমতল প্রস্তরময় একরকম ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত এরূপ প্রস্তরময় প্রায় সমতলভূমি পেডিমেন্ট নামে পরিচিত। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আটলাস পর্বতের সর্ব দক্ষিণের শ্রেণিটি (অ্যান্টি বা সাহারীয় আটলাস) সাহারা মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। এই পর্বতশ্রেণিটির পাদদেশে পেডিমেন্ট লক্ষ করা যায়।

ভূ-আন্দোলনের ফলে গঠিত সমভূমি (Tectonic Plain) বা ভূ-গাঠনিক সমভূমি (Structural Plain) –

সুপ্রাচীনকালে, পৃথিবীর ভূত্বক গঠনের সময় ভূ-আন্দোলনের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো অংশ সমুদ্রতল বরাবর সমান্তরালভাবে গঠিত হয়েছে। এরূপ ভূমি ভূ-আন্দোলনে গঠিত সমভূমি নামে পরিচিত। প্রকৃতি অনুযায়ী ভূ-আন্দোলনে গঠিত সমভূমিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা –

স্বাভাবিক সমভূমি (Natural Plain) – ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো অংশ লক্ষ করলে দেখা যায়, ভূত্বকের শিলাস্তর সমুদ্রসমতল বরাবর প্রায় সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত রয়েছে। ভূত্বকের স্বাভাবিক সমতার জন্যে এই জাতীয় সমভূমির সৃষ্টি হয় বলে, এদের স্বাভাবিক সমভূমি বলে। ‘রাশিয়ার সমভূমি’ (Russian Platform) এই জাতীয় সমভূমির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উন্নত সমভূমি (Uplifted Plain) – সমুদ্রের অগভীর অংশ অথবা স্থলভাগের কোনো নীচু স্থান ভূ-আন্দোলনের প্রভাবে মাঝে মাঝে উপরে উঠে এসে সমভূমি গঠন করে। এভাবে ভূমি উঁচু হয়ে এই জাতীয় সমভূমির সৃষ্টি হয় বলে, এদের উন্নত সমভূমি বলা হয়। ভারতের পূর্ব উপকূলের সমভূমি এভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

অবনত সমভূমি (Depressed Plain)- ভূ-আন্দোলনের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের নিম্ন স্থান উঁচু হয়ে সমভূমি গঠন করা ছাড়াও মাঝে মাঝে আবার উঁচু স্থান নীচে বসে গিয়ে সমভূমি গঠিত হয়। এরূপ সমভূমি অবনত সমভূমি নামে পরিচিত। মধ্য এশিয়ার তুরানের নিম্নভূমি (Turan Basin) এই জাতীয় সমভূমির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই সমস্ত সমভূমি ছাড়াও, সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলে বরফাবৃত সমভূমি এবং মরু অঞ্চলে বালুকাময় মরু সমভূমি লক্ষ করা যায়।

মানবজীবনে সমভূমির প্রভাব আলোচনা করো।

মানবজীবনে সমভূমির প্রভাব অপরিসীম। যেমন –

- কৃষিকাজ – সমভূমি অঞ্চল উর্বর পলিমাটি দিয়ে গঠিত বলে পৃথিবীর অধিকাংশ কৃষিকাজ সমভূমি অঞ্চলেই হয়ে থাকে। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ধান, গম, তৈলবীজ, পাট, ডালজাতীয় শস্য, আখ, আলু, শাকসবজির চাষ হয়ে থাকে। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। যেমন – গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সমভূমি কৃষিকাজে উন্নত।

- পশুপালন – কৃষিকাজের পাশাপাশি এখানকার অধিবাসীদের অপর জীবিকা পশুপালন। তাঁরা সাধারণত গবাদিপশু, গোরু, মোষ, ছাগল প্রভৃতি গবাদী পশু পালন করে থাকেন এবং দুধ, চামড়া ও অন্যান্য পশুজাত দ্রব্য বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করেন। যেমন – ওশিয়ানিয়ার মারে-ডার্লিং সমভূমিতে পশুপালন খুবই উন্নত।

- শিল্প – শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সহজলভ্যতা, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, ঘনবসতি, চাহিদাযুক্ত বাজার সমভূমি অঞ্চলে থাকায় এখানে ধাতব এবং কৃষিভিত্তিক উভয় প্রকার শিল্পই স্থাপিত হতে দেখা যায়। যেমন – জাপানের কান্টো সমভূমিতে টোকিও-ইয়োকোহমা শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে।

- উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা – অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে সমভূমি অঞ্চলে উন্নতমানের সড়কপথ ও রেলপথসহ জলপথ ও বিমানপথ গড়ে উঠেছে। ফলে, সহজেই দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। যেমন – উত্তর আমেরিকার হ্রদ অঞ্চলটিতে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ সুবিধা আছে।

- জীবনধারণের জন্য অনুকূল পরিবেশ – পৃথিবীর প্রায় 90% লোক জীবনধারণের পক্ষে অনুকূল প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ থাকার জন্য সমভূমি অঞ্চলে বাস করে।

- শহর পত্তন – সুদূর অতীতকাল থেকেই ব্যাবসাবাণিজ্যের সুবিধাসহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা মানুষকে সমভূমি অঞ্চলে শহর পত্তনে উৎসাহী করেছে। যেমন – কলকাতা, বারাণসী, এলাহাবাদ প্রভৃতি।

Class 9 Geography All Chapter Notes

আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের চতুর্থ অধ্যায় ‘ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিরূপ’ এর কিছু রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য বা চাকরির পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন