আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের প্রথম অধ্যায় ‘গ্রহরূপে পৃথিবী’ এর কিছু রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হবে।

এই আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের প্রথম অধ্যায় ‘গ্রহরূপে পৃথিবী’-এর গুরুত্বপূর্ণ রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এসব প্রশ্নোত্তর শ্রেণী পরীক্ষা, বোর্ড পরীক্ষা, এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (যেমন – WBCS, SSC, UPSC) প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত কার্যকর। এই অধ্যায় থেকে পৃথিবীর গঠন, গতি, জলবায়ু, এবং সৌরজগতে এর অবস্থান সম্পর্কিত প্রশ্ন বারবার আসে।

কেন পড়বেন এই আর্টিকেলটি?

- নবম শ্রেণীর ভূগোল সিলেবাসের 100% কভারেজ।

- প্রশ্নোত্তরগুলিতে পরীক্ষায় আসার মতো টপিক হাইলাইট করা হয়েছে।

- প্রতিটি উত্তর সহজ বাংলায় ব্যাখ্যাসহ (যেমন: পৃথিবীর গতি, জিওড আকৃতি)।

অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর আকার সম্বন্ধীয় ধারণা ব্যাখ্যা করো।

অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি নিয়ে দার্শনিক ও বিজ্ঞানী মহলে নানা অভিমত প্রচলিত রয়েছে। বহু পূর্বে মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবী সমতল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মনীষী, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীর আকার সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত উপস্থাপন করেছেন, সেগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হল –

ভারতীয় হিন্দু পুরাণে বর্ণিত পৃথিবীর আকৃতি –

হিন্দু পুরাণে ভূ-খণ্ডের চারদিকে বেষ্টনকারী জলপূর্ণ পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে। ভাগবত গীতায় পৃথিবী সহ ব্রহ্মাণ্ডের সকল গ্রহ নক্ষত্রের গোলীয় রূপের কথা বলা হয়েছে।

মায়া সভ্যতায় পৃথিবীর আকৃতির ধারণা –

আমেরিকার প্রাচীন মায়া সভ্যতায় অধিবাসীদের গ্রহ নক্ষত্রদের অবস্থান, গতি এবং আকার সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল বলে জানা যায়।

প্রাচীনকালে পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধীয় দৈশিক ধারণা –

প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশের মানুষ পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করত, যেমন –

- চিনবাসীদের ধারণা – তিয়ান-সিয়া (চিনের প্রাচীন নাম) -র মনীষীরা মনে করতেন ‘চিনই একমাত্র পৃথিবী’। এর বাইরে কোনো ভূখণ্ড নেই, আছে কেবল ভয়াবহ ড্রাগন ও অতিকায় মৎস্যসংকুল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র।

- গ্রিকদের ধারণা – গ্রিকরা মনে করতেন পৃথিবী হল একটি বিশাল দ্বীপ। এই দ্বীপকে ঘিরে রয়েছে আদি অন্তহীন এক উত্তাল মহাসাগর। আর দ্বীপটির মাঝে রয়েছে একটি সমুদ্র। তাদের মতে পৃথিবীর প্রান্তসীমা অত্যন্ত খাড়া। সেখান থেকে এক পা বাড়ালেই কোন্ অতল গহ্বরে পড়তে হবে তা জানা নেই।

- ফিনিশীয়দের ধারণা – সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে ফিনিশীয় নাবিকদের ধারণা হয় পৃথিবী চ্যাপটা বা সমতল নয়। এর আকার জলপূর্ণ রেকাবি বা থালাতে বসানো অর্ধেক আপেল বা কমলালেবুর মতো। এখানে জল হল সমুদ্র।

- ভারতীয়দের ধারণা – প্রাচীন ভারতীয়রা মনে করতেন পৃথিবী একটি অর্ধগোলক। এটি চারটি দিগহস্তীর পিঠের ওপর অবস্থিত। এই দিগহস্তীগুলি আবার দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকার কচ্ছপের ওপর।

- মোঙ্গলীয়দের ধারণা – প্রাচীন মোঙ্গলীয়রা মনে করতেন বিশাল দৈত্যাকার ব্যাঙের পিঠে গোলীয় পৃথিবী অবস্থান করছে।

- দার্শনিকদের ধারণা – একটা সময় বিভিন্ন দার্শনিকগণ পৃথিবীকে গোলাকার বলে মনে না করলেও বহু দার্শনিক পৃথিবীর গোলাকৃতিরই ধারণা দেন।

অ-গোলাকার ধারণা সম্পর্কে দার্শনিকদের ধারণা –

অধিকাংশ গ্রিক পণ্ডিতগণ পৃথিবীর অ-গোলাকার ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। যেমন –

- থেলেস (624 – 546 খ্রিঃপূঃ) – থেলেসের মতে পৃথিবী দেখতে অনেকটা চাকতির মতো। তিনি আরও মনে করতেন পৃথিবী কাঠের গুঁড়ির মতো জলে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে।

- অ্যানাক্সিম্যান্ডার (610 – 546 খ্রিঃপূঃ) – তাঁর মতে পৃথিবী হল চারদিকে সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ছোটো ছোটো বেলনাকার ও গোলাকৃতি বিশিষ্ট ভূখণ্ড।

- হেকাটিয়াস (550 – 475 খ্রিঃপূঃ) – গ্রিক ভাষায় তিনি ‘জেস পেরিওডস’ (Ges Periods) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন যার অর্থ ‘পৃথিবীর বর্ণনা’। এই গ্রন্থে তিনি জল দিয়ে ঘেরা সমতল বা চ্যাপটা পৃথিবীর কথা বলেন যার কেন্দ্রে রয়েছে গ্রিস দেশ।

এছাড়া ডেমোক্রিটাস, হোমার, লুসিপাস প্রমুখেরা পৃথিবীর সমতল আকৃতির পক্ষে সহমত পোষণ করেন।

গোলাকার পৃথিবী সম্পর্কে দার্শনিকদের ধারণা –

- পিথাগোরাস – খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহান গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাস পৃথিবীর গোলীয় আকৃতি সম্পর্কে তাঁর প্রথম ধারণাটি প্রদান করেন।

- অ্যারিস্টটল – পরবর্তীকালে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের ওপর পৃথিবীর গোলাকার ছায়া দেখে বলেন পৃথিবী গোলাকার।

- এরাটোসথেনিস – খ্রিস্টের জন্মের প্রায় 200 বছর আগে গ্রিক ভূগোলবিদ্ এরাটোসথেনিস সমুদ্রগামী জাহাজের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখে পৃথিবীর গোলীয় আকৃতির ধারণা দেন।

- অন্যান্য দার্শনিক – 476 খ্রিস্টাব্দে মহান ভারতীয় জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট বলেন পৃথিবী গোলাকার। কোপারনিকাস, গ্যালিলিয়ো একইভাবে পৃথিবীকে গোলাকার বলে আখ্যা দেন।

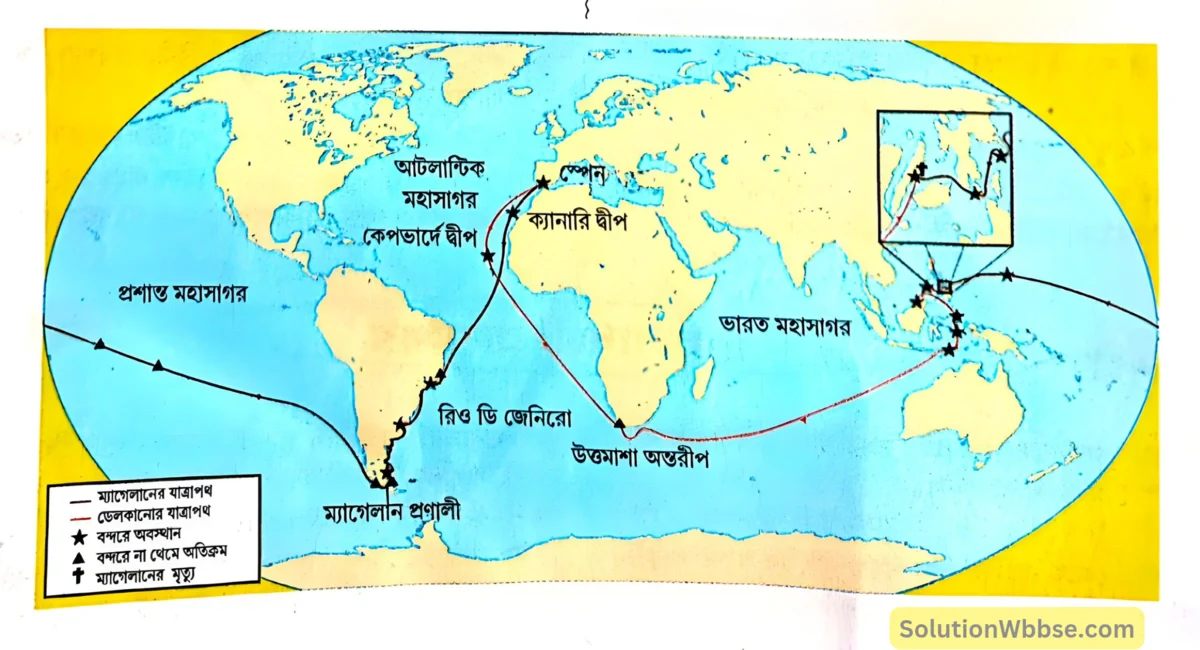

- ভূপর্যটকদের ধারণা – 1522 খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগিজ ভূপর্যটক ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান 5টি বড়ো জাহাজ নিয়ে মহাসাগরের বুকে পশ্চিম দিক বরাবর যাত্রা করেন। যাত্রা শেষে তিনি আবার পূর্বস্থানে ফিরে আসায় পৃথিবীর গোলাকার আকৃতির ধারণা ব্যক্ত করেন।

প্রত্যক্ষ ধারণা – বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সফল মহাকাশযান থেকে পৃথিবীর সম্পূর্ণ ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে এবং তাতে পৃথিবীর গোলীয় আকৃতি বোঝা গেছে। সফল মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন, নিল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন, ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা, রাকেশ শর্মা, কল্পনা চাওলা, সুনীতা উইলিয়াম প্রমুখের তোলা ছবিতেই পৃথিবীর গোলাকার রূপ স্পষ্ট।

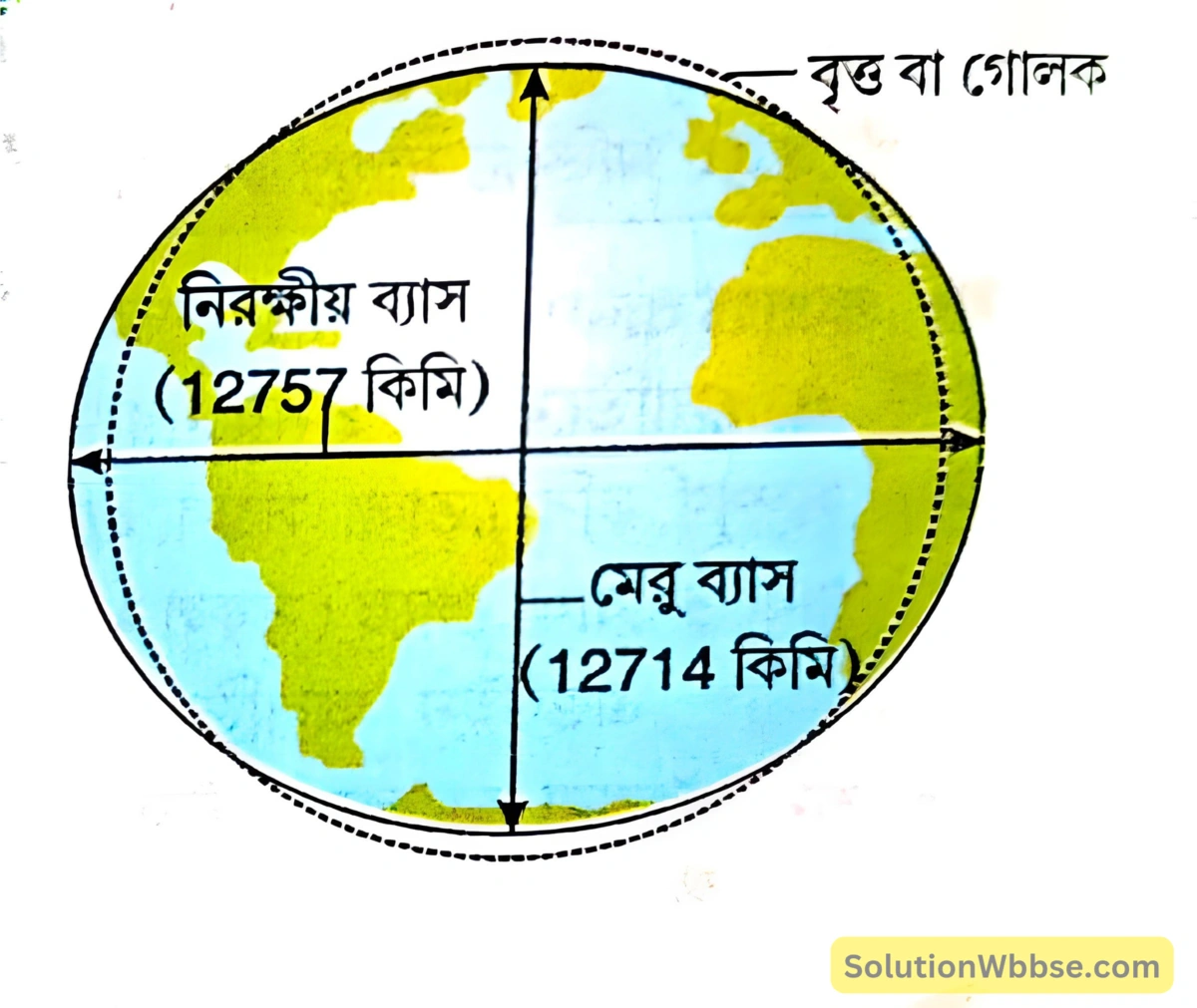

সাম্প্রতিক ধারণা – মহাকাশে প্রেরিত বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহের দ্বারা প্রেরিত ছবির ভিত্তিতে জানা যায়, পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। এর উত্তর-দক্ষিণ দিক কিছুটা চাপা এবং পূর্ব-পশ্চিম দিক কিছুটা স্ফীত। পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস মেরু ব্যাস অপেক্ষা 43 কিমি বেশি স্ফীত। তাই পৃথিবীর আকৃতি অনেকটা অভিগত গোলকের ন্যায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর এই আকৃতি সম্পর্কে ভূবিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য থাকায় অনেকে বলেন “পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীর মতো”।

ম্যাগেলান কেন স্পেন থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করেন? এর পরিণতি কী হয়েছিল?

1519 খ্রিস্টাব্দের 10 সেপ্টেম্বর ম্যাগেলান স্পেন থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করেন। 1520 খ্রিস্টাব্দে নভেম্বরে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে ম্যাগেলান প্রণালী দিয়ে তিনি আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করেন। 16 মার্চ 1521 খ্রিস্টাব্দে তিনি ফিলিপিনসে পৌঁছান। তিনি সেখানকার স্থানীয় মানুষদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে চাইলে স্থানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে 1521 খ্রিস্টাব্দের 27 এপ্রিল তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গী জে.এস. ডেলকানো এই অভিযানের দায়িত্ব নেন। ডেলকানো 1522 খ্রিস্টাব্দের 6 সেপ্টেম্বর স্পেনে পৌঁছে এই অভিযান সম্পূর্ণ করেন।

পৃথিবীর গোলকাকার আকৃতির প্রমাণগুলি লেখো।

পৃথিবীর গোলকাকার আকৃতি সম্পর্কিত প্রমাণ

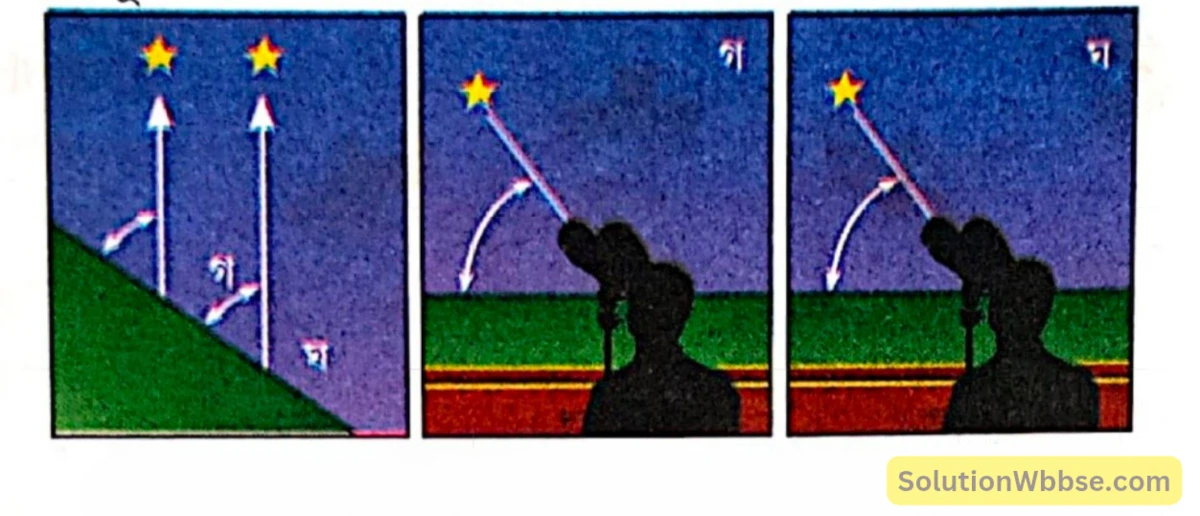

গোলাকার ছায়া – চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের ওপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে। এই ছায়া গোলাকার দেখায়। কোনো গোলকাকার বস্তুর ছায়াই একমাত্র গোলাকার হয়। সুতরাং, পৃথিবীর আকৃতি গোলকাকার।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র – দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে, সৌরজগতের সব গ্রহই গোলকাকার। পৃথিবী একটি গ্রহ, অতএব পৃথিবীর আকৃতি গোলকাকার হওয়াই স্বাভাবিক।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত – পৃথিবী সমতল হলে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র একই সময়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হত। পৃথিবী গোলকাকার বলেই পূর্বের দেশগুলিতে আগে এবং পশ্চিমের দেশগুলিতে পরে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়।

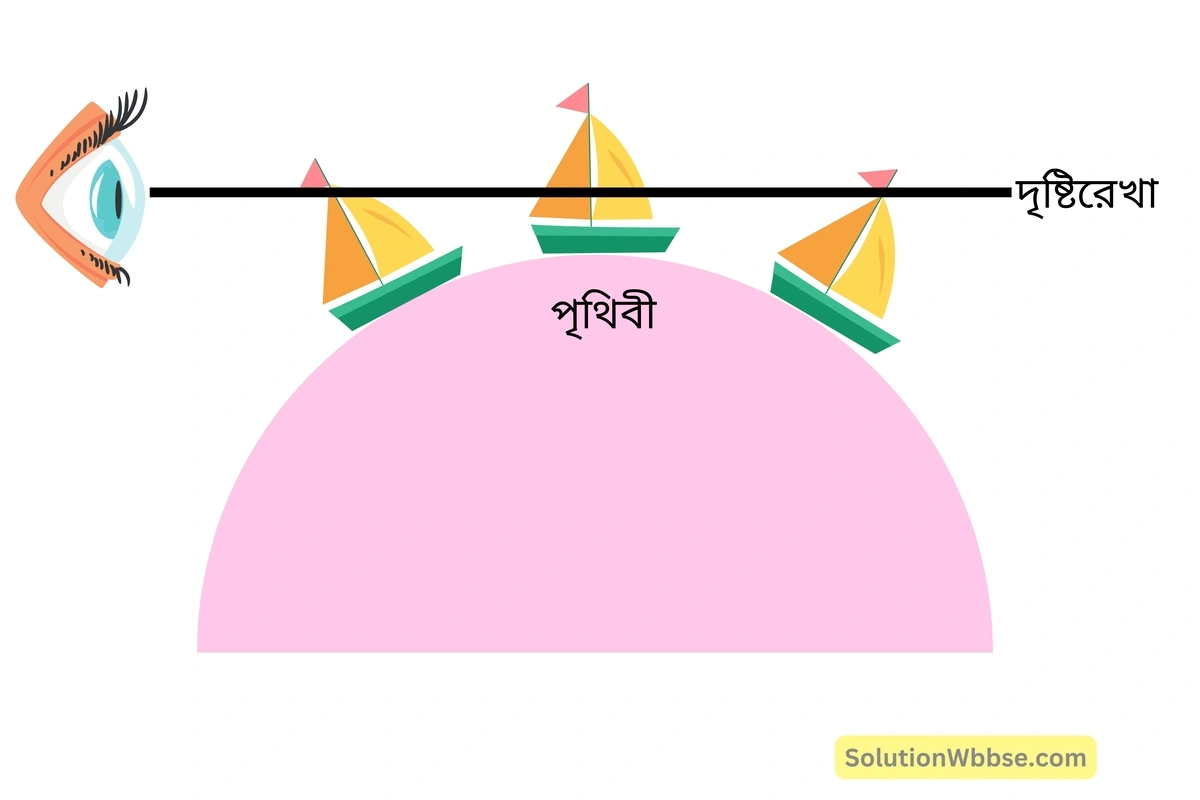

জাহাজের দৃশ্য – সমুদ্রে একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায়। কোনো জাহাজ যখন সমুদ্র থেকে তীরের দিকে ফেরে তখন প্রথমে জাহাজের মাস্তুল দেখা যায়, তারপর অর্ধেক জাহাজ এবং শেষে পুরো জাহাজটি দেখতে পাওয়া যায়। গোলকাকার পৃথিবীর গোলকাকার সমুদ্রপৃষ্ঠের জন্যই এরূপ ঘটে।

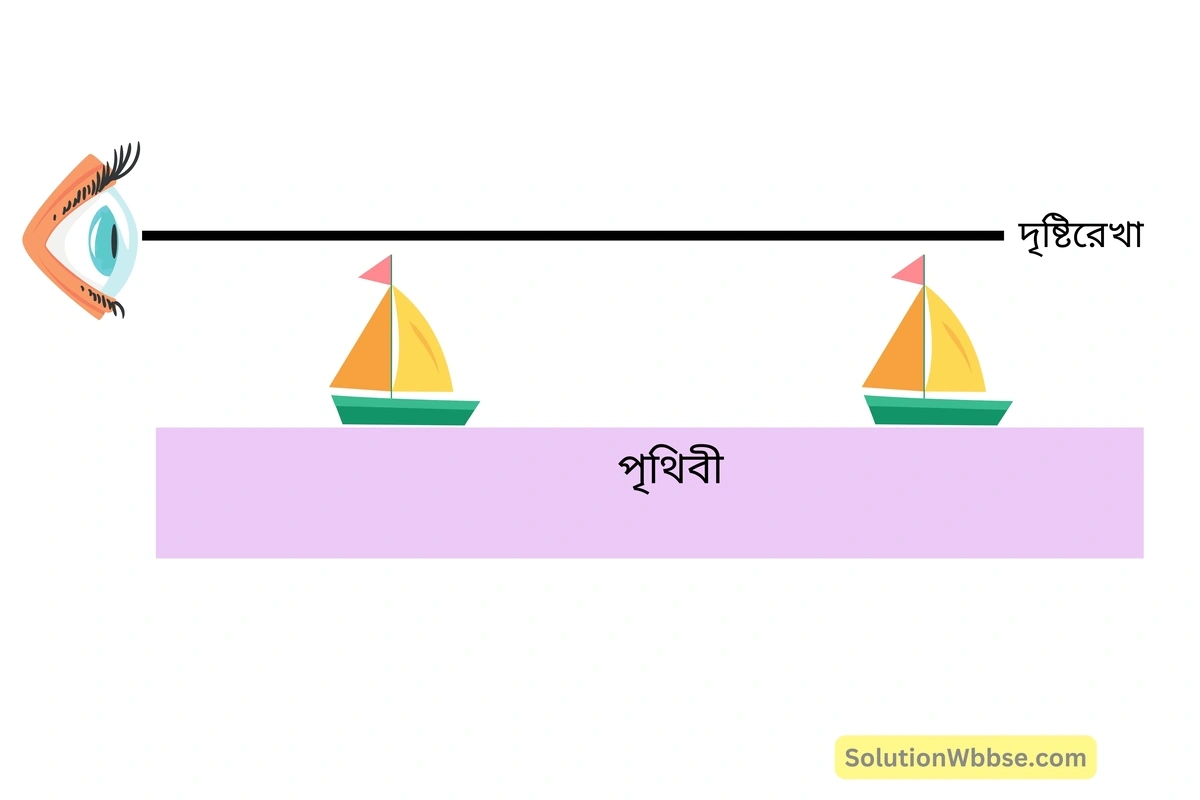

পৃথিবী যদি সমতল হত, তাহলে জাহাজের সম্পূর্ণ অংশই একবারে দেখা যেত।

দিগন্তরেখা – কোনো ফাঁকা মাঠ বা কোনো উঁচু জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালে মনে হয় আকাশ ও ভূমি যেন দূরে এক জায়গায় বৃত্তাকারে মিলিত হয়েছে। এই বৃত্তরেখাকে দিগন্তরেখা বলে। জাহাজের ডেকে, কিংবা পর্বতের চূড়া কিংবা এরোপ্লেন, যত ওপর থেকে দেখা যাবে ততই বৃত্তাকার দিগন্তরেখা বড়ো মনে হবে। পৃথিবী গোলকাকার বলেই এরূপ সম্ভব।

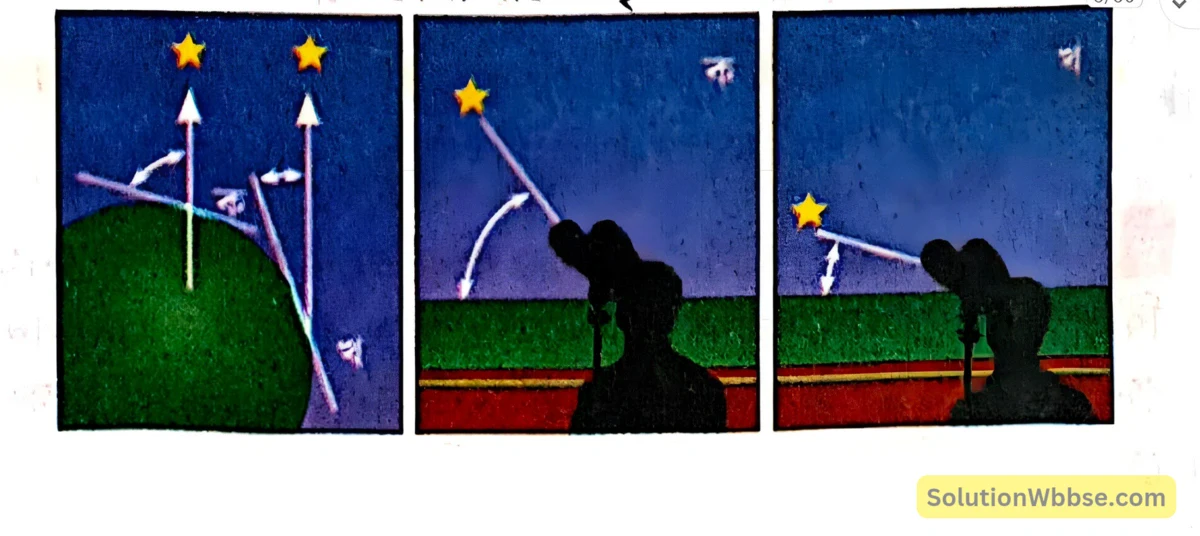

ধ্রুবতারার অবস্থান – যখন ম্যাপ, কম্পাস ছিল না তখন উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা দেখে মানুষ দিক নির্ণয় করত। কিন্তু মজার ব্যাপার যতই উত্তর দিকে যাওয়া যাবে তারাটিকে ততই প্রতি রাতে ওপরের দিকে উঠতে দেখা যাবে। পৃথিবী গোল বলেই এমন হয়।

পৃথিবী যদি সমতল হত তাহলে তারাটিকে একই জায়গায় দেখা যেত। আবার পৃথিবীর গোলকাকৃতির জন্যই দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে ধ্রুবতারা দেখা যায় না।

নাবিকদের ভূপ্রদক্ষিণ – 1519 খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগিজ ভূপর্যটক ম্যাগেলান 5টি জাহাজ নিয়ে এবং পরে ড্রেক, কুক প্রমুখ নাবিকগণ জাহাজে যাত্রা শুরু করে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে গিয়ে শেষ পর্যন্ত একই বন্দরে অর্থাৎ, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন সেখানে ফিরে আসেন। এই ভূপ্রদক্ষিণের মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পৃথিবী সমতল নয়, বরং গোলকাকার।

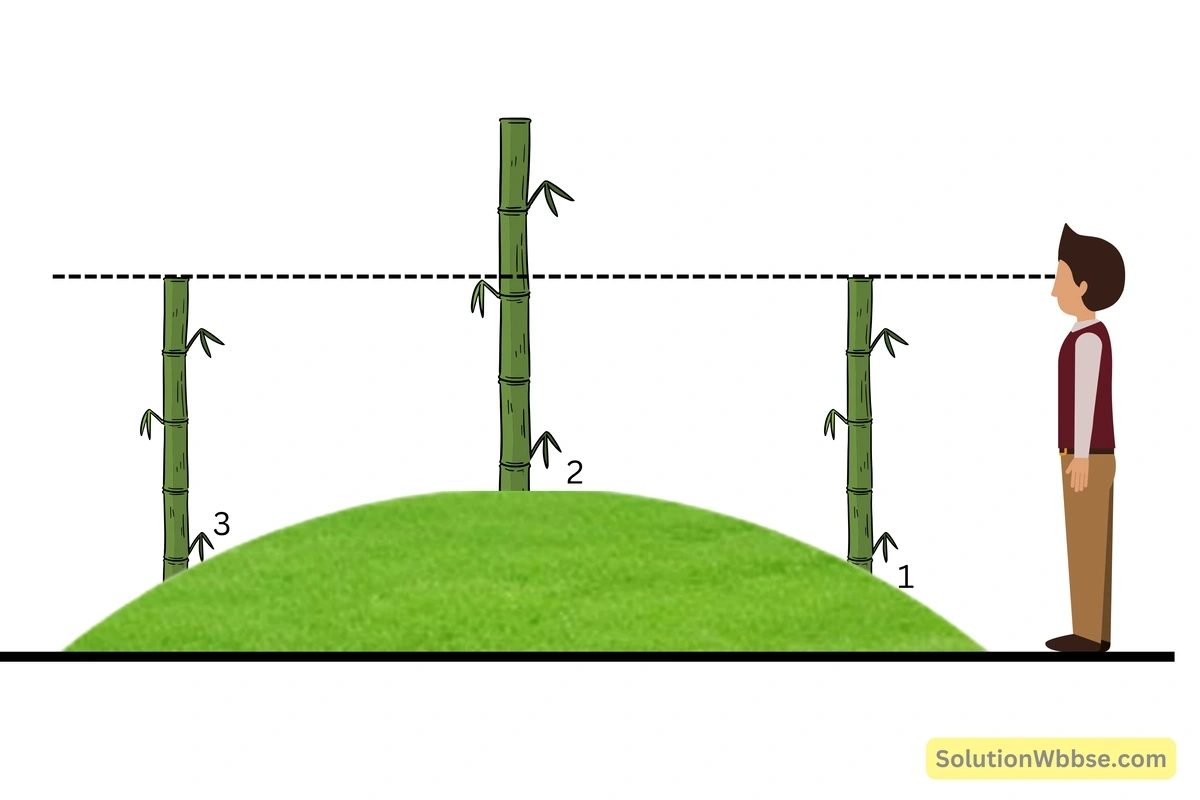

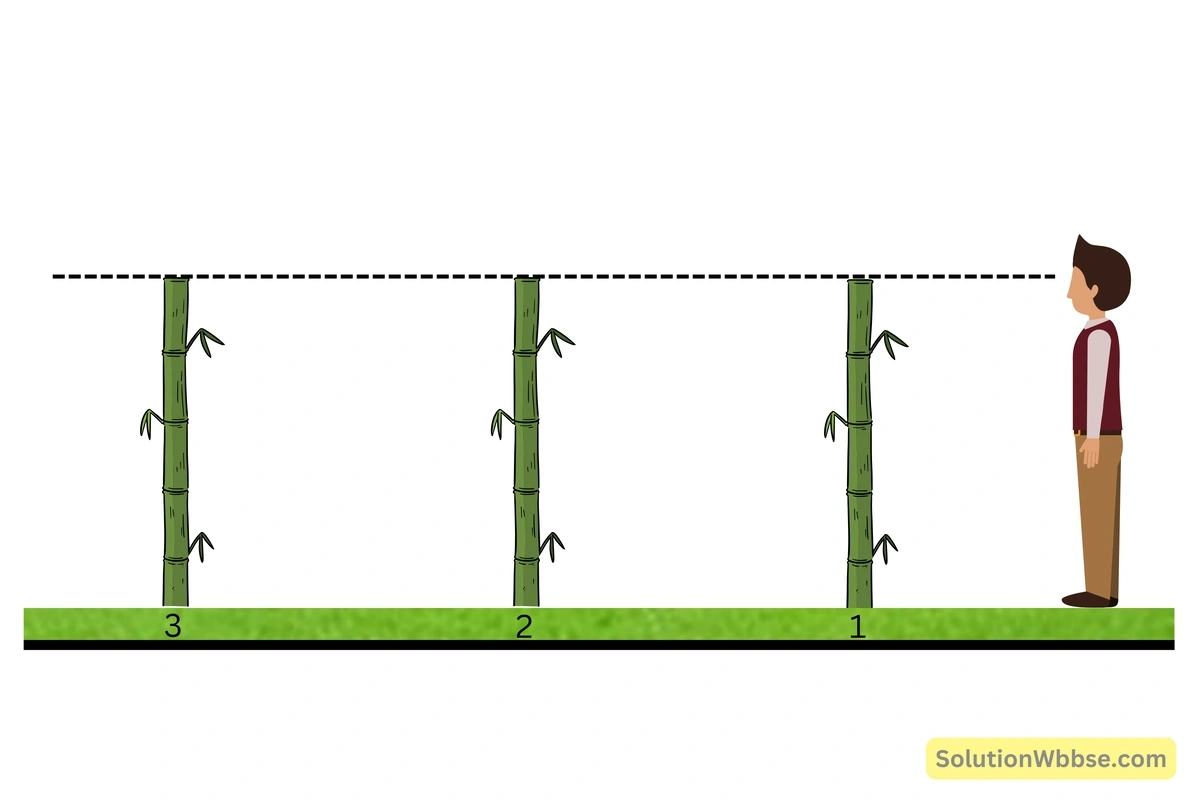

বেডফোর্ড লেভেল পরীক্ষা – 1870 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বেডফোর্ড খালে এ.আর. ওয়ালেস সমান উচ্চতাবিশিষ্ট তিনটি খুঁটি 1 কিমি অন্তর একই সরলরেখায় রেখে ভেলার সাহায্যে ভাসিয়ে দিয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখেন মাঝের খুঁটির মাথা প্রথম ও তৃতীয় খুঁটির মাথার চেয়ে সামান্য উঁচু হয়ে রয়েছে। পৃথিবী গোলকাকার বলেই এমনটি ঘটে।

যদি পৃথিবী সমতল হত, তবে তিনটি খুঁটি দেখার ক্ষেত্রে এরূপ পার্থক্য হত না, খুঁটির সম্পূর্ণ অংশ দেখা যাবে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ – বর্তমানে ওপরের এইসব পর্যবেক্ষণ আর যুক্তির মাধ্যমে পরোক্ষ প্রমাণ আর দরকার পড়ে না। মহাকাশচারীরা মহাশূন্য থেকে স্বচক্ষে উজ্জ্বল নীল গোলকের মতো পৃথিবী দেখেছেন। কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাকাশযান, এরোপ্লেন থেকে ছবি তুলেও দেখা গেছে, পৃথিবীর আকৃতি গোলকাকার।

পৃথিবীর অভিগত গোলকাকৃতির সপক্ষে প্রমাণ দাও।

সাধারণভাবে আমরা পৃথিবীর আকৃতি গোলকাকার বললেও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং মহাশূন্য থেকে তোলা ছবি থেকে জানা গেছে যে পৃথিবীর আকার ঠিক গোলকাকার নয়। এর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চল চাপা এবং নিরক্ষীয় অঞ্চল স্ফীত।

যেসব গোলাকার বস্তুর উত্তর ও দক্ষিণ দিক সামান্য চাপা এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিক সামান্য ফোলা, তাকে অপভৃত্ত গোলক (Oblate Spheroid) বলে। পৃথিবীর আকৃতিও অপভৃত্ত গোলকের মতো। এর সপক্ষে প্রধান প্রমাণগুলি হলো —

1. পৃথিবীর নিরক্ষীয় ও মেরু ব্যাস

হিসাব করে দেখা গেছে, পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস 12,757 কিলোমিটার এবং মেরু ব্যাস 12,714 কিলোমিটার। এর থেকে প্রমাণ হয় যে উত্তর-দক্ষিণে মেরু অঞ্চলের তুলনায় পূর্ব-পশ্চিমে নিরক্ষীয় অঞ্চল (12,757 – 12,714 = 43) 43 কিলোমিটার বেশি স্ফীত।

2. কোনো বস্তুর ওজনের পার্থক্য

পৃথিবীর আকৃতি অপভৃত্ত গোলক হওয়ায় মেরু অঞ্চল নিরক্ষীয় অঞ্চলের চেয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবর্তী। এই কারণে মেরু অঞ্চলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব বেশি। কোনো বস্তুকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে ওজন করার পর মেরু অঞ্চলে ওজন করলে তার ওজন বেশি পাওয়া যায়।

3. পৃথিবীর আবর্তন গতি

কোনো নরম গোলাকার বস্তু (যেমন — মাখন মিশ্রিত ময়দা, কাদার গোলা) দ্রুত ঘোরালে কেন্দ্রবিমুখী শক্তির প্রভাবে এর মধ্যভাগ স্ফীত ও দুই মেরু চাপা হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তপ্ত ও নমনীয় অবস্থায় থাকাকালীন আবর্তন গতির প্রভাবে এর আকৃতি অপভৃত্ত গোলকের মতো হয়েছে।

4. নক্ষত্রের উন্নতি কোণের পার্থক্য

নিরক্ষরেখা থেকে কোনো নক্ষত্রকে আকাশে যে কোণে দেখা যায়, উত্তরে বা দক্ষিণে 111 কিলোমিটার সরে গেলে সেই নক্ষত্র 1° কোণে সরতে দেখা যায়। কিন্তু মেরু বিন্দু থেকে একই দূরত্ব সরে গেলে নক্ষত্রটি 1°-এর কম কোণে সরে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মেরু অঞ্চল নিরক্ষীয় অঞ্চলের তুলনায় সামান্য চাপা।

5. ঘড়ির সময়ের পার্থক্য

1671 খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিজ্ঞানী জঁ রিশার লক্ষ করেন যে তাঁর 1.5 মিটার দৈর্ঘ্যের পেন্ডুলামযুক্ত ঘড়িটি, যা প্যারিসে (49° উত্তর) সঠিক সময় দিত, নিরক্ষীয় অঞ্চলের কায়েন দ্বীপে (0°) গেলে 2.5 মিনিট পিছিয়ে যায়। তিনি পেন্ডুলামটি 1/4 ইঞ্চি ছোট করে সময় ঠিক করেন। 16 বছর পর নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র দিয়ে এটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়: নিরক্ষীয় অঞ্চলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম হওয়ায় পেন্ডুলাম ধীরে চলেছিল।

6. পৃথিবীর বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য

1736-37 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের “রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স” কুইটো (0°), প্যারিস (49° উত্তর), এবং ল্যাপল্যান্ডে (66.5° উত্তর) পৃথিবীর পরিধির নির্দিষ্ট চাপের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে। ফলাফলে দেখা যায়, কুইটোতে চাপের দৈর্ঘ্য সর্বনিম্ন (110.57 কিলোমিটার) এবং ল্যাপল্যান্ডে সর্বোচ্চ (111.7 কিলোমিটার)। এর কারণ মেরু অঞ্চল চাপা ও নিরক্ষীয় অঞ্চল স্ফীত হওয়া।

7. কৃত্রিম উপগ্রহের প্রদক্ষিণ

কৃত্রিম উপগ্রহগুলি নিরক্ষরেখার উপর দিয়ে গেলে তাদের কক্ষপথ সাময়িকভাবে বিস্তৃত হয় এবং মেরু অঞ্চলের কাছে সংকুচিত হয়। পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার হলে এই ঘটনা ঘটত না।

উপরিউক্ত প্রামাণ্য তথ্যগুলির সাহায্যে আমরা জানতে পারি পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয়, পৃথিবীর আকৃতি অভিগত গোলকের মতো।

সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর আকৃতির তুলনা করো।

পৃথিবীর আকৃতি অভিগত গোলকের ন্যায় হলেও সৌরজগতে কোনো বস্তুর সঙ্গে এর তুলনা করা যায় না বলে পৃথিবীর আকৃতি পৃথিবীর মতো বা জিয়ড বলা হয়। তবে পৃথিবীর 3 ভাগ জল ও 1 ভাগ স্থল হওয়ায় মহাকাশ থেকে একে নীল রঙের দেখায়। তাই একে নীলগ্রহ (Blue Planet) বা জলগ্রহ (Watery Planet) বলা হয়। পৃথিবীর সঙ্গে সৌরজগতের অন্য 7টি গ্রহের আকার ও আকৃতিগত তুলনা নীচে দেওয়া হল –

- বুধ গ্রহের সঙ্গে তুলনা – বুধের নিরক্ষীয় ব্যাস প্রায় 4880 কিমি। এটি সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ থেকে আয়তনে সামান্য বড়ো। এই গ্রহের উপরিপৃষ্ঠ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দ্বারা পূর্ণ।

- শুক্র গ্রহের সঙ্গে তুলনা – শুক্রের নিরক্ষীয় ব্যাস প্রায় 12,104 কিমি। এটি সৌরজগতের ষষ্ঠ বৃহত্তম গ্রহ। এই গ্রহের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় সমান। ওজনও প্রায় একই রকম, বায়ুমণ্ডলও আছে। তাই একে ‘পৃথিবীর যমজ ভাই’ বলা হয়।

- মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে তুলনা – মঙ্গলের নিরক্ষীয় ব্যাস 6794 কিমি। এটি সৌরজগতের সপ্তম বৃহত্তম গ্রহ। এর ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় অর্ধেক। এই গ্রহে লোহার ভাগ বেশি থাকে বলে দূরবিন দিয়ে দেখলে একে লাল রঙের দেখায়।

- বৃহস্পতি গ্রহের সঙ্গে তুলনা – বৃহস্পতির নিরক্ষীয় ব্যাস প্রায় 1,42,984 কিমি। এটি সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ। পৃথিবীর আয়তনের প্রায় 1403 গুণ। পৃথিবীর 58 কোটি কিমির মধ্যে চলে এলে এই গ্রহকে খুব চকচকে দেখায়। এই গ্রহকে ঘিরে লাল, হলুদ, খয়েরি বলয় রয়েছে। এ ছাড়া বৃহস্পতির গায়ে একটি বড়ো লাল রঙের দাগ (Great red spot) রয়েছে যা আসলে একটি ঘূর্ণিঝড়।

- শনি গ্রহের সঙ্গে তুলনা – শনির নিরক্ষীয় ব্যাস প্রায় 1,20,536 কিমি। এটি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। পৃথিবীর তুলনায় 755 গুণ বড়ো। এই গ্রহকে দেখতে খুব সুন্দর ও উজ্জ্বল। একে ঘিরে চাকার মতো 7টি বলয় রয়েছে।

- ইউরেনাস গ্রহের সঙ্গে তুলনা – ইউরেনাসের নিরক্ষীয় ব্যাস প্রায় 51,118 কিমি। এটি সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। এই গ্রহে মিথেন গ্যাস বেশি থাকে বলে দেখতে সবুজ। এর গায়ে শনির মতো বলয় আছে তবে বলয়গুলি তত উজ্জ্বল নয়।

- নেপচুন গ্রহের সঙ্গে তুলনা – নেপচুনের নিরক্ষীয় ব্যাস প্রায় 49,528 কিমি। এটি সৌরজগতের চতুর্থ বৃহত্তম গ্রহ। নেপচুনও দেখতে কিছুটা সবুজ তবে ইউরেনাসের চেয়ে আকৃতিতে কিছুটা ছোটো। এরও বলয় আছে।

সৌরজগতের অন্তঃস্থ গ্রহগুলির পরিচয় দাও।

সৌরজগতের অন্তঃস্থ গ্রহগুলি হল বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল। নীচে এদের সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া হল –

বুধ (Mercury)

- আবিষ্কারক – বুধ গ্রহটি প্রাচীন ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্গণ দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছিল।

- সূর্য থেকে দূরত্ব – বুধ সূর্য থেকে প্রায় 58 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, যা এটিকে সৌরজগতের সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ করে তোলে।

- নিরক্ষীয় ব্যাস – বুধের ব্যাস প্রায় 4,880 কিলোমিটার, যা এটিকে ক্ষুদ্রতম গ্রহ হিসাবে চিহ্নিত করে।

- আবর্তনের সময় – বুধের নিজ অক্ষে একবার ঘুরতে সময় লাগে 58 দিন 17 ঘণ্টা।

- পরিক্রমণের সময় – বুধ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় 88 দিন।

- উষ্ণতা – বুধের পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা প্রায় 430°C।

- উপগ্রহ – বুধের কোনো প্রাকৃতিক উপগ্রহ নেই।

- গ্যাসের উপস্থিতি – বুধের বায়ুমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য কোনো গ্যাসের উপস্থিতি নেই।

- নামকরণ – রোমান বাণিজ্যের দেবতা মার্কারির নামানুসারে এই গ্রহের নামকরণ করা হয়েছে।

- ভিন্ন নাম – বুধের অন্য কোনো প্রচলিত নাম নেই।

- অন্যান্য বৈশিষ্ট্য – এই ধূসর বর্ণের গ্রহের পৃষ্ঠে অসংখ্য গর্ত ও খাদ দেখা যায়।

শুক্র (Venus)

- আবিষ্কারক – শুক্র গ্রহটি নিকোলাস কোপারনিকাস দ্বারা সনাক্ত করা হয়েছিল।

- সূর্য থেকে দূরত্ব – শুক্র সূর্য থেকে প্রায় 107 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, যা এটিকে সৌরজগতের দ্বিতীয় নিকটতম গ্রহ করে তোলে।

- নিরক্ষীয় ব্যাস – শুক্রের ব্যাস প্রায় 12,104 কিলোমিটার, যা এটিকে ষষ্ঠ বৃহত্তম গ্রহ হিসাবে গন্য করে।

- আবর্তনের সময় – শুক্রের নিজ অক্ষে একবার ঘুরতে সময় লাগে 243 দিন।

- পরিক্রমণের সময় – শুক্র সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় 225 দিন।

- উষ্ণতা – শুক্রের পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা প্রায় 465°C, যা এটিকে সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ করে তোলে।

- উপগ্রহ – শুক্রের কোনো প্রাকৃতিক উপগ্রহ নেই।

- গ্যাসের উপস্থিতি – শুক্রের বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়।

- নামকরণ – রোমান সৌন্দর্যের দেবী ভেনাসের নামানুসারে এই গ্রহের নামকরণ করা হয়েছে।

- ভিন্ন নাম – শুক্রকে পৃথিবীর যমজ গ্রহ বা আকাশের রত্ন নামেও ডাকা হয়।

- অন্যান্য বৈশিষ্ট্য – শুক্রের ঘন কার্বন-ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল সূর্যের তাপকে আটকে রাখে, ফলে এটি অত্যন্ত উত্তপ্ত।

পৃথিবী (Earth)

- আবিষ্কারক – পৃথিবী গ্রহটিও নিকোলাস কোপারনিকাস দ্বারা সনাক্ত করা হয়েছিল।

- সূর্য থেকে দূরত্ব – পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় 149.5 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, যা এটিকে সৌরজগতের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ করে তোলে।

- নিরক্ষীয় ব্যাস – পৃথিবীর ব্যাস প্রায় 12,757 কিলোমিটার, যা এটিকে পঞ্চম বৃহত্তম গ্রহ হিসাবে গন্য করে।

- আবর্তনের সময় – পৃথিবীর নিজ অক্ষে একবার ঘুরতে সময় লাগে 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ড।

- পরিক্রমণের সময় – পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 46 সেকেন্ড।

- উষ্ণতা – পৃথিবীর পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা প্রায় 15°C।

- উপগ্রহ – পৃথিবীর একটি মাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ আছে, যার নাম চাঁদ।

- গ্যাসের উপস্থিতি – পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়।

- নামকরণ – জার্মান শব্দ ‘ERDE’ (যার অর্থ ভূমি বা মাটি) থেকে ইংরেজি ‘Earth’ শব্দটি এসেছে।

- ভিন্ন নাম – পৃথিবীকে নীলগ্রহ, জলগ্রহ বা সজীব গ্রহ নামেও ডাকা হয়।

- অন্যান্য বৈশিষ্ট্য – পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে জানা আছে। মহাকাশ থেকে দেখলে এটি নীল রঙের দেখায়।

মঙ্গল (Mars)

- আবিষ্কারক – মঙ্গল গ্রহটিও নিকোলাস কোপারনিকাস দ্বারা সনাক্ত করা হয়েছিল।

- সূর্য থেকে দূরত্ব – মঙ্গল সূর্য থেকে প্রায় 228 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, যা এটিকে সৌরজগতের চতুর্থ নিকটতম গ্রহ করে তোলে।

- নিরক্ষীয় ব্যাস – মঙ্গলের ব্যাস প্রায় 6,794 কিলোমিটার, যা এটিকে সপ্তম বৃহত্তম গ্রহ হিসাবে গন্য করে।

- আবর্তনের সময় – মঙ্গলের নিজ অক্ষে একবার ঘুরতে সময় লাগে 24 ঘণ্টা 37 মিনিট।

- পরিক্রমণের সময় – মঙ্গল সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় 687 দিন।

- উষ্ণতা – মঙ্গলের পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা প্রায় -23°C।

- উপগ্রহ – মঙ্গলের দুটি প্রাকৃতিক উপগ্রহ আছে, যাদের নাম ডাইমোস ও ফোবোস।

- গ্যাসের উপস্থিতি – মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়।

- নামকরণ – রোমান যুদ্ধের দেবতা মার্সের নামানুসারে এই গ্রহের নামকরণ করা হয়েছে।

- ভিন্ন নাম – মঙ্গলকে লাল গ্রহ বা লাল দৈত্য নামেও ডাকা হয়।

- অন্যান্য বৈশিষ্ট্য – মঙ্গলের মাটিতে লোহার অক্সাইডের উপস্থিতির কারণে এটি লাল রঙের দেখায়। বর্তমানে এই গ্রহে প্রাণের সন্ধানে বিভিন্ন মহাকাশ মিশন পরিচালিত হচ্ছে

Trappist-I নক্ষত্র সম্পর্কে কী জানো?

সম্প্রতি Trappist-I নামক এক নবতম নক্ষত্র (বৃহস্পতির তুলনায় বেশ বৃহৎ) আবিষ্কৃত হয়েছে যা সূর্য থেকে প্রায় 39.5 আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত। এই নক্ষত্রটি পৃথিবীর আকারের 7টি গ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। যার মধ্যে 3টি গ্রহে প্রাণ ধারনের উপযুক্ত অক্সিজেন রয়েছে এবং অন্য 4টি গ্রহও প্রাণ ধারনের উপযুক্ত হতে পারে কারণ ওই গ্রহগুলিতে জল থাকতে পারে বলে বিজ্ঞনীরা অনুমান করছেন।

সৌরজগতের বহিস্থ গ্রহগুলির পরিচয় দাও।

সৌরজগতের বহিস্থ গ্রহগুলি হল বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। নীচে এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল –

বৃহস্পতি (Jupiter)

- আবিষ্কারক – গ্যালিলিয়ো।

- সূর্য থেকে দূরত্ব – 77.8 কোটি কিমি।

- নিরক্ষীয় ব্যাস – প্রায় 1,42,984 কিমি, সবচেয়ে বড়ো গ্রহ।

- আবর্তনের সময় – 9 ঘণ্টা 50 মিনিট।

- পরিক্রমণের সময় – 12 বছর।

- উষ্ণতা – -150°C

- উপগ্রহ – সবচেয়ে বেশি – 67টি। এর মধ্যে বড়ো গ্যানিমিড।

- গ্যাসের উপস্থিতি – হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম।

- নামকরণ – রোমান দেবতা জুপিটার -এর নামে

- ভিন্ন নাম – রাক্ষুসে গ্রহ বা গ্রহরাজ।

- অন্যান্য বৈশিষ্ট্য – মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সবথেকে বেশি।

শনি (Saturn)

- আবিষ্কারক – কোপারনিকাস।

- সূর্য থেকে দূরত্ব – 142.7 কোটি কিমি।

- নিরক্ষীয় ব্যাস – প্রায় 1,20,536 কিমি, দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ।

- আবর্তনের সময় – প্রায় 10 ঘণ্টা।

- পরিক্রমণের সময় – প্রায় 29 বছর 6 মাস।

- উষ্ণতা – -184°C

- উপগ্রহ – 53টি, টাইটান সবচেয়ে বড়ো এবং সৌরজগতে বৃহত্তম।

- গ্যাসের উপস্থিতি – হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম।

- নামকরণ – রোমান কৃষিদেবতা স্ট্যাটার্নাসের নামে

- ভিন্ন নাম – বলয় গ্রহ।

- অন্যান্য বৈশিষ্ট্য – ঘনত্ব জলের থেকেও কম। ধূলিকণা, বরফ ও পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি উজ্জ্বল 7টি বলয় আছে।

ইউরেনাস (Uranus)

- আবিষ্কারক – উইলিয়াম হার্শেল্।

- সূর্য থেকে দূরত্ব – 287 কোটি কিমি।

- নিরক্ষীয় ব্যাস – প্রায় 51,118 কিমি, তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ।

- আবর্তনের সময় – প্রায় 17 ঘণ্টা।

- পরিক্রমণের সময় – প্রায় 84 বছর।

- উষ্ণতা – -216°C (শীতলতম গ্রহ)

- উপগ্রহ – 27টি, উল্লেখযোগ্য উপগ্রহ মিরান্ডা।

- গ্যাসের উপস্থিতি – হাইড্রোজেন ও মিথেন।

- নামকরণ – গ্রিকদের আকাশের দেবতা ইউরেনাসের নামে নামকরণ।

- ভিন্ন নাম – সবুজ গ্রহ।

- অন্যান্য বৈশিষ্ট্য – মিথেন গ্যাস বেশি থাকায় রং সবুজ। কক্ষপথের ওপর প্রায় শোয়ানো বিষুবরেখা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত।

নেপচুন (Neptune)

- আবিষ্কারক – যোহানন গল।

- সূর্য থেকে দূরত্ব – 449.7 কোটি কিমি।

- নিরক্ষীয় ব্যাস – প্রায় 49,528 কিমি, চতুর্থ বৃহত্তম গ্রহ।

- আবর্তনের সময় – প্রায় 16 ঘণ্টা।

- পরিক্রমণের সময় – 165 বছর।

- উষ্ণতা – -214°C

- উপগ্রহ – 13টি, উল্লেখযোগ্য উপগ্রহ ট্রাইটন।

- গ্যাসের উপস্থিতি – হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেন।

- নামকরণ – গ্রিকদের সমুদ্রের দেবতা নেপচুনের নামানুসারে নামকরণ।

- ভিন্ন নাম – কোনো ভিন্ন নাম নেই।

- অন্যান্য বৈশিষ্ট্য – সৌরজগতের সবচেয়ে দূরের গ্রহ। মিথেন ও হিলিয়াম গ্যাস বেশি থাকায় রং নীল।

সৌরজগতে পৃথিবী স্বকীয় গ্রহ (Earth – a unique planet) এটি বিবেচিত হওয়ার জন্য যুক্তি দাও।

অথবা, সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহদের থেকে পৃথিবী আলাদা কেন?

অথবা, সৌরজগতের একমাত্র পৃথিবী গ্রহেই প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে কেন?

সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। মানুষের আবাসস্থল রূপে পৃথিবীর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যেমন –

- অনুকূল অবস্থান – পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব প্রায় 15 কোটি কিলোমিটার। এই দূরত্বে পৃথিবী যেমন বুধ বা শুক্র গ্রহের মতো খুব উষ্ণ হয়ে ওঠে না, তেমনি বৃহস্পতি বা নেপচুনের মতো খুব শীতলও হয়ে যায় না। এই দূরত্বে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা থাকে 15°C।

- আকৃতিগত পার্থক্য – মহাকাশ থেকে তোলা ছবি বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রে পৃথিবীকে কখনও গোলকাকার, অভিগত গোলকাকার, সমতল বলে মনে হয়। পৃথিবীর আকৃতি আসলে পৃথিবীর মতো। সৌরজগতে অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে এর আকৃতিগত কোনো মিল নেই।

- অনুকূল পরিবেশ – সূর্য থেকে প্রাপ্ত তাপের পরিমাণ পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি (origin), বেড়ে ওঠা (growth) এবং বেঁচে থাকার (survival) জন্য আদর্শ প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যদি সূর্য থেকে প্রাপ্ত তাপের পরিমাণের মাত্র 10% হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে তাহলে পৃথিবী আর জীবনধারণের ক্ষেত্র থাকবে না।

- পৃথিবীর আবর্তন গতি – পৃথিবী নিজের অক্ষের (Axis) চারদিকে 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ড বা 24 ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে, তাই সূর্যের তাপ সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীপৃষ্ঠের সর্বত্রই দিন ও রাত্রি সংঘটিত হয়। ফলে, তাপের সমতা বজায় থাকে যা প্রাণ সৃষ্টির সহায়ক।

- জলের প্রাপ্যতা – পৃথিবীতে তিন ভাগই জল যা সমুদ্র, নদী, নালা, হ্রদ, হিমবাহের মধ্যে কঠিন (solid), তরল (Liquid) এবং গ্যাসীয় (Gas) অবস্থায় সঞ্চিত রয়েছে। জলই প্রাণের উৎস। জল ছাড়া প্রাণধারণ অসম্ভব। জল দ্বারাই উদ্ভিদ মাটি থেকে পুষ্টিরস গ্রহণ করে খাদ্য তৈরি করে যা সমস্ত প্রাণীকুলের প্রাণের উৎস। জলচক্রের মাধ্যমে পৃথিবীতে সর্বত্র জলের ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

- বায়ুমণ্ডলের উপস্থিতি – পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে 1600 কিমি ঊর্ধ্ব পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। এই বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত ওজোন স্তর (O3) সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে জীবকুলকে রক্ষা করে এবং পৃথিবী থেকে বিকিরিত তাপ শোষণ করে পৃথিবীকে কম্বলের মতো মুড়ে রাখে ফলে শীতকাল এবং রাত্রে পৃথিবীতে উষ্ণতার মাত্রা সহনশীল থাকে। আবার বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় উপাদান নাইট্রোজেন (N₂), কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO₂) ইত্যাদি জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান।

- অক্সিজেনের উপস্থিতি – জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই) প্রাণধারণের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত। ফলে, এখানে প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে।

- শিলামণ্ডলের উপস্থিতি – শিলা ও মাটির সমন্বয়ে গঠিত শিলামণ্ডল উপস্থিত থাকায় মানুষ কৃষিকাজ, শিল্পস্থাপন, খনিজ উত্তোলন যেমন করতে পারে, তেমনি উদ্ভিদকুলও প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পেয়ে বেড়ে ওঠে।

- ঋতুপরিবর্তন – মঙ্গল ছাড়া সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবী গ্রহতেই ঋতুপরিবর্তন দেখা যায়। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে বিপরীতধর্মী ঋতু বিরাজ করে।

- জলভাগ ও স্থলভাগের প্রতিপাদ ভারসাম্যযুক্ত অবস্থান – পৃথিবীতে তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল থাকলেও জল ও স্থলের সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপাদ অবস্থান লক্ষ করা যায়। যেমন – উত্তর মেরুতে সুমেরু মহাসাগরের ঠিক প্রতিপাদ স্থান দক্ষিণ মেরুতে আন্টার্কটিকা মহাদেশ অবস্থিত।

মানুষের আবাসস্থলরূপে পৃথিবীর গ্রহণযোগ্যতা আলোচনা করো।

অথবা, পৃথিবী মানুষের বসবাসযোগ্য হয়ে উঠেছে কেন?

সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। মানুষের আবাসস্থলরূপে পৃথিবীর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে, যেমন –

- অনুকূল অবস্থান – পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব হল প্রায় 15 কোটি কিলোমিটার। এই দূরত্বের জন্য পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রায় 15° সেন্টিগ্রেড থাকে। ফলে, পৃথিবী খুব একটা ঠান্ডা কিংবা গরম না হওয়ায় মানুষের বসবাসের পক্ষে খুবই উপযোগী হয়েছে।

- পর্যাপ্ত সূর্যালোক – সূর্যালোক ছাড়া উদ্ভিদের বিকাশ সম্ভব নয়, প্রাণীকুলও জীবনধারণ করতে পারবে না। পৃথিবী সূর্য থেকে এমন দূরত্বে থাকে যে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায়, তাই পৃথিবীতে আবাসস্থল গড়ে উঠেছে।

- সুবিস্তৃত জলমণ্ডল – পৃথিবীর 3/4 অংশই হল জল। সাগর, মহাসাগর, নদী, নালা, খাল, হ্রদ, পুকুর, ভূগর্ভ কিংবা অন্যান্য জলাশয়ে থাকা জল মানবজীবনকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করে, যেমন –

- পানযোগ্য জল মানুষের বেঁচে থাকতে ও তৃষ্ণা মেটাতে সাহায্য করে।

- পরিবহণের মাধ্যম রূপে কাজ করে।

- সেচের কাজে লাগে।

- শিল্পপ্রক্রিয়াকরণে লাগে।

- উদ্ভিদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

- পরোক্ষভাবে বৃষ্টিপাত ঘটায় প্রভৃতি।

- সুবিস্তৃত বায়ুমণ্ডল – ভূপৃষ্ঠের ওপর বিভিন্ন গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত হালকা চাদরের ন্যায় বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব অনেকখানি। যেমন –

- বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের একটি ভারসাম্য বজায় থাকে বলেই CO₂ এবং O₂ -এর সাহায্যে পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী সহজেই বেঁচে থাকতে পারে।

- বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটায়।

- ওজোন (O₃) গ্যাসের আবরণ সূর্য থেকে ক্ষতিকারক রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশে বাধা দেয়।

- অক্সিজেনের জন্য পৃথিবীতে আগুন জ্বালানো যেমন সম্ভব হয়েছে তেমনি কার্বন ডাইঅক্সাইড পৃথিবীতে তাপের ভারসাম্য বজায় রাখে।

- বায়ুমণ্ডলীয় জলীয়বাষ্প বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে পৃথিবীতে জলের ভারসাম্য বজায় রাখে।

- শিলামণ্ডলের প্রভাব – পৃথিবীর বহিরাবরণে থাকা শিলামণ্ডল বিভিন্নভাবে মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন –

- মাটিকে কেন্দ্র করে মানুষসহ বিভিন্ন জীবের আশ্রয়স্থল গড়ে ওঠে।

- মাটিতে বেড়ে ওঠা উদ্ভিদের কাছ থেকে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য ফল, ফুল, কাঠ, মধু, মোম, বিভিন্ন ওষধি, এমনকি বিশুদ্ধ বায়ু পেয়ে থাকে।

- মাটিকেই মানুষ ফসল উৎপাদনের একমাত্র মাধ্যমরূপে বেছে নেয়।

- পৃথিবীতে বিভিন্ন শিলায় প্রাপ্ত বিভিন্ন খনিজ সম্পদ (লোহা, তামা, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র প্রভৃতি) ও শক্তি সম্পদ (কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি) -কে কেন্দ্র করে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন আবর্তিত হয়।

মোট কথা বারিমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও শিলামণ্ডলের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ পৃথিবীকে বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রাণীর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাসযোগ্য গ্রহে পরিণত করেছে, বিকাশলাভ করেছে জীবমণ্ডল।

জিপিএস (GPS) বলতে কী বোঝো?

অথবা, জিপিএস -এর ব্যবহার উল্লেখ করো।

জিপিএস (GPS)

জিপিএস কথাটির সম্পূর্ণ অর্থ হল Global Positioning System। এটি কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যাপী অবস্থান নির্ণায়ক একটি বিশেষ Radio মাধ্যম, যার দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠের ওপর কোনো স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা নির্ণয়ের মাধ্যমে সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

সূচনা – সত্তরের দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সেই দেশে সামরিক ক্ষেত্রে GPS ব্যবহারে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়। পরবর্তীকালে 1995 সালের পর এই ব্যবস্থাপনা বিশ্বের আমজনতার মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

GPS -এর কার্যাবলি – GPS একটি কৃত্রিম উপগ্রহভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। যে-কোনো আবহাওয়াতে দুনিয়ার যে-কোনো চলমান অবস্থান আর সময়ের তথ্য সরবরাহ করাটাই এর মূল কাজ। GPS এক ধরনের একমুখী ব্যবস্থা। কারণ, যারা এটি ব্যবহার করে তারা শুধু উপগ্রহ প্রেরিত সংকেত গ্রহণ করতে পারে, কিছু পাঠাতে পারে না।

GPS সিস্টেমের মূল অংশ হল 24টি স্যাটেলাইট এবং GPS রিসিভার (যে উপগ্রহ প্রেরিত সংকেত গ্রহণ করে)। ভূপৃষ্ঠ থেকে 20,000 কিমি ওপরে 6টি অরবিটে 24টি স্যাটেলাইট – পৃথিবীর চারদিকে 24 ঘণ্টায় (বা 1 দিনে) দুবার করে ঘুরছে।

GPS -এর কার্যপ্রণালীটি খুবই জটিল প্রকৃতির। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে নির্দিষ্ট একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ভূপৃষ্ঠে মোবাইল, ল্যাপটপ, ট্যাব প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রাহক যন্ত্র (Receiver) ওই স্যাটেলাইটের তরঙ্গের সঙ্গে নিজের সংযোগস্থাপন করে এবং সেখান থেকে বিশ্বব্যাপী সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

উদাহরণ – বর্তমানে 30টিরও বেশি উপগ্রহকে কাজে লাগিয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী GPS পরিষেবা দেওয়া হয়। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপগ্রহ হল – Block I, II, IIA, IIR, IIF প্রভৃতি।

GPS -এর ব্যবহার – বর্তমানে পৃথিবীতে কৃত্রিম উপগ্রহের কার্যপ্রণালী যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে GPS -এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। যেমন –

- সঠিক অবস্থান নির্ণয় – GPS -এর মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের যে-কোনো স্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা, উচ্চতা সহজেই পরিমাপ করা যায়।

- যানবাহন সংক্রান্ত তথ্য – জাহাজ, বিমান এমনকি সড়কপথে এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে-কোনো যানের সঠিক দিশা, অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

- প্রতিরক্ষামূলক কাজ – প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীদের নিকট এটি একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তিমূলক হাতিয়ার।

- জরিপ কার্যে – বর্তমানে পৃথিবীর কোনো অঞ্চলকে জরিপ (survey) করার জন্য, শহর পরিকল্পনা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং জরিপ কাজে, মৌজা মানচিত্রে সীমানা নির্ধারণে GPS প্রযুক্তি এক দক্ষ যন্ত্র হিসেবে কাজ করে।

- ম্যাপ প্রস্তুতিতে – উপগ্রহ চিত্রের দ্বারা মানচিত্র প্রস্তুতিতে আজকাল GPS পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

- আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রদান – বায়ুমণ্ডলের আবহাওয়ার বিভিন্ন অবস্থা (ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত) সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দ্রুত আহরণ করতে GPS পরিষেবার সাহায্য নেওয়া হয়।

- সঠিক জ্যামিতিক অবস্থান নির্ণয় করতে – Geographical Information System (GIS) -কে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে GPS প্রযুক্তি। ফলে যে-কোনো বস্তু, যেমন – Powerlines, Buildings, Property boundaries প্রভৃতির সঠিক জ্যামিতিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

- দুর্গত এলাকা পরিদর্শন – এই পরিষেবার মাধ্যমে পৃথিবীর যে-কোনো দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন ও সেখানে দ্রুত ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া যায়।

Class 9 Geography All Chapter Notes

আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের প্রথম অধ্যায় ‘গ্রহরূপে পৃথিবী’ এর কিছু রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য বা চাকরির পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন