আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের নবম অধ্যায় ‘মানচিত্র ও স্কেল’ এর টীকা নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

স্কেল (Scale) – টীকা

স্কেল (Scale) – মানচিত্র, লেখচিত্র বা প্ল্যান -এ প্রদর্শিত যে-কোনো দুটি স্থানের দূরত্ব এবং ভূপৃষ্ঠে ওই দুটি স্থানের প্রকৃত দূরত্বের অনুপাতকে স্কেল বলা হয়। (Scale is the ratio between the map distance and the true ground distance of two points)।

সূত্র – উপরে দেওয়া সূত্রের ভিত্তিতে স্কেলের সূত্রটি হল –

\( S=MD\;:\;GD=\frac{MD}{GD} \)যেখানে S = স্কেল (Scale), MD = মানচিত্রে দুটি স্থানের দূরত্ব (Map distance between two points), GD = ভূপৃষ্ঠে ওই দুটি স্থানের মধ্যে প্রকৃত দূরত্ব (Ground distance between the same two points) ।

উদাহরণ – ধরা যাক, কলকাতা ও পাঁশকুড়ার মধ্যে প্রকৃত দূরত্ব 70 কিমি। এবার পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে সেই দূরত্ব 7 সেমি অঙ্কন করা হল। তাহলে ভূমিভাগের প্রকৃত 70 কিমি দূরত্ব মানচিত্রে 7 সেমি দৈর্ঘ্যের সমান। তাই মানচিত্রে 1 সেমি দূরত্ব (MD) ভূমিভাগে (70 ÷ 7) = 10 কিমি দূরত্ব (GD) কে নির্দেশ করে অর্থাৎ, মানচিত্র স্কেল হল 1 সেমি = 10 কিমি।

R.F. হল 1 : 1000000।

শ্রেণিবিভাগ – মানচিত্রে উপস্থাপন অনুযায়ী স্কেলকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

মুখ্য ভাগ (Primary Division) – টীকা

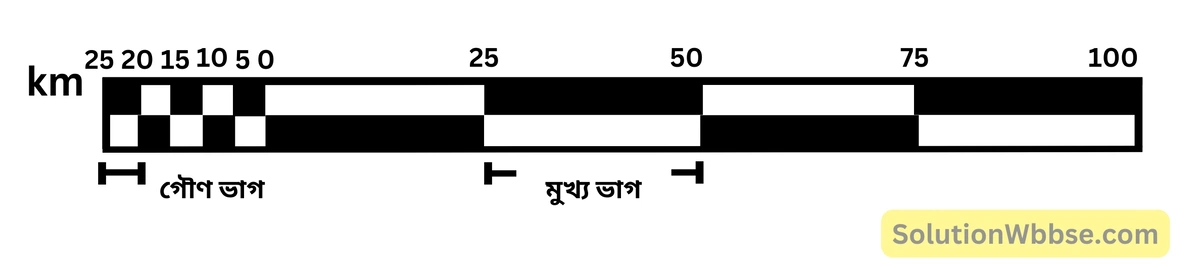

রৈখিক স্কেলে একটি নির্দিষ্ট মাপের সরলরেখাকে প্রয়োজনমতো কয়েকটি সুনির্দিষ্ট, সমান ও অপেক্ষাকৃত বড়ো ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি ভাগকে মুখ্য ভাগ বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- মুখ্য ভাগ হল রৈখিক স্কেলের প্রধান বা প্রাথমিক অংশ।

- মুখ্য ভাগগুলির যোগফল সবসময় স্কেলের মোট দৈর্ঘ্যের সমান হয়।

- প্রতিটি মুখ্য ভাগকে 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 -এর গুণিতক হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

- একটি রৈখিক স্কেলে ন্যূনতম তিনটি মুখ্য ভাগ থাকা উচিত।

- একটি মুখ্য ভাগের দৈর্ঘ্য সবসময় গৌণ ভাগগুলির যোগফলের সমান হয়।

- মুখ্য ভাগে অপেক্ষাকৃত বড়ো দৈর্ঘ্যের একক দ্বারা ভূমিভাগকে চিহ্নিত করা হয়, যেমন – মাইল, ফার্লং, গজ, কিলোমিটার ইত্যাদি একক বেশি ব্যবহৃত হয়।

- রৈখিক স্কেলের একেবারে বাঁদিকে একটি বিভাগ ছেড়ে শূন্য (0) থেকে সমান ব্যবধানে ক্রমবর্ধমান হারে ডানদিকে মুখ্যভাগের মান দেখানো হয়।

গৌণ ভাগ (Secondary Division) – টীকা

রৈখিক স্কেলে একেবারে বাঁদিকের প্রথম মুখ্য ভাগটিকে কতগুলি সমান দৈর্ঘ্যের অপেক্ষাকৃত ছোটো ভাগে বিভক্ত করা হয়। এক একটি ভাগকে গৌণ ভাগ বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- গৌণ ভাগ হল মুখ্য ভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ।

- গৌণ ভাগগুলির মোট যোগফল একটি মুখ্য ভাগের দৈর্ঘ্যের সমান।

- মুখ্য ভাগের দৈর্ঘ্য গৌণ ভাগের দৈর্ঘ্যের দ্বারা পূর্ণ বিভাজ্য হবে।

- গৌণ ভাগে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মাপের দৈর্ঘ্য একক দ্বারা ভূমি ভাগের দূরত্বকে চিহ্নিত করা হয়। যেমন – ইঞ্চি, ফুট, সেমি, ইত্যাদি।

বিবৃতিমূলক স্কেল (Statement Scale) – টীকা

অথবা, উদাহরণসহযোগে বিবৃতিমূলক স্কেলের ধারণা দাও।

সংজ্ঞা – মানচিত্রের স্কেলকে যখন লিখিত বিবৃতির দ্বারা বা ভাষায় বর্ণনামূলকভাবে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে বিবৃতিমূলক স্কেল বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- এই স্কেলে মানচিত্রের দূরত্বকে সাধারণত সেমি ও ইঞ্চিতে প্রকাশ করা হয়।

- এই স্কেলের লিখিত বিবৃতির বামদিকের মানটি মানচিত্রের দূরত্ব ও ডানদিকের মানটি ভূমিভাগের দূরত্বকে প্রকাশ করে।

উদাহরণ – 1 সেমিতে 1 মিটার, অর্থাৎ মানচিত্রে 1 সেমি = ভূমিভাগে 1 মিটার।

রৈখিক স্কেল (Linear Scale) – টীকা

সংজ্ঞা – মানচিত্রে সরলরেখার মাধ্যমে ভূমির দূরত্ব প্রকাশ করে যে স্কেল প্রদর্শন করা হয়, তাকে রৈখিক স্কেল বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- এই স্কেলকে দুভাগে ভাগ করা হয় – (i) মুখ্য বিভাগ (Primary Division) এবং (ii) গৌণ বিভাগ (Secondary Division)।

- সমস্ত গৌণ বিভাগের সমষ্টি একটি মুখ্য বিভাগের সমান হয়।

- এই স্কেল দুটি পদ্ধতিতে অঙ্কিত হয় – সরলরৈখিক পদ্ধতি এবং তুলনামূলক রৈখিক পদ্ধতি।

- এই স্কেলের একেবারে বামদিকে গৌণ বিভাগগুলি দেখানো হয়।

ভগ্নাংশসূচক স্কেল বা RF (Representative Fraction) স্কেল – টীকা

সংজ্ঞা – মানচিত্রের দূরত্ব ও ভূমি দূরত্বের অনুপাতকে যখন ভগ্নাংশে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে ভগ্নাংশসূচক স্কেল বা RF (Representative Fraction) বলে।

বৈশিষ্ট্য –

ভগ্নাংশসূচক স্কেল বা RF = ।- এই স্কেলকে যে-কোনো এককে প্রকাশ করা যায়। যদিও এই স্কেলে কোনো একক (Unit) দেওয়া থাকে না।

- মানচিত্রের দূরত্ব ও ভূমির দূরত্বের একক একই ধরা হয়।

- এই স্কেলের লব সর্বদা 1 হয়।

উদাহরণ – 1 : 50,000 এই কথার অর্থ হল মানচিত্রে 1 সেমি ভূমিতে 50,000 সেমি দূরত্বের সমান।

কর্ণিক স্কেল বা ডায়াগোনাল স্কেল (Diagonal Scale) – টীকা

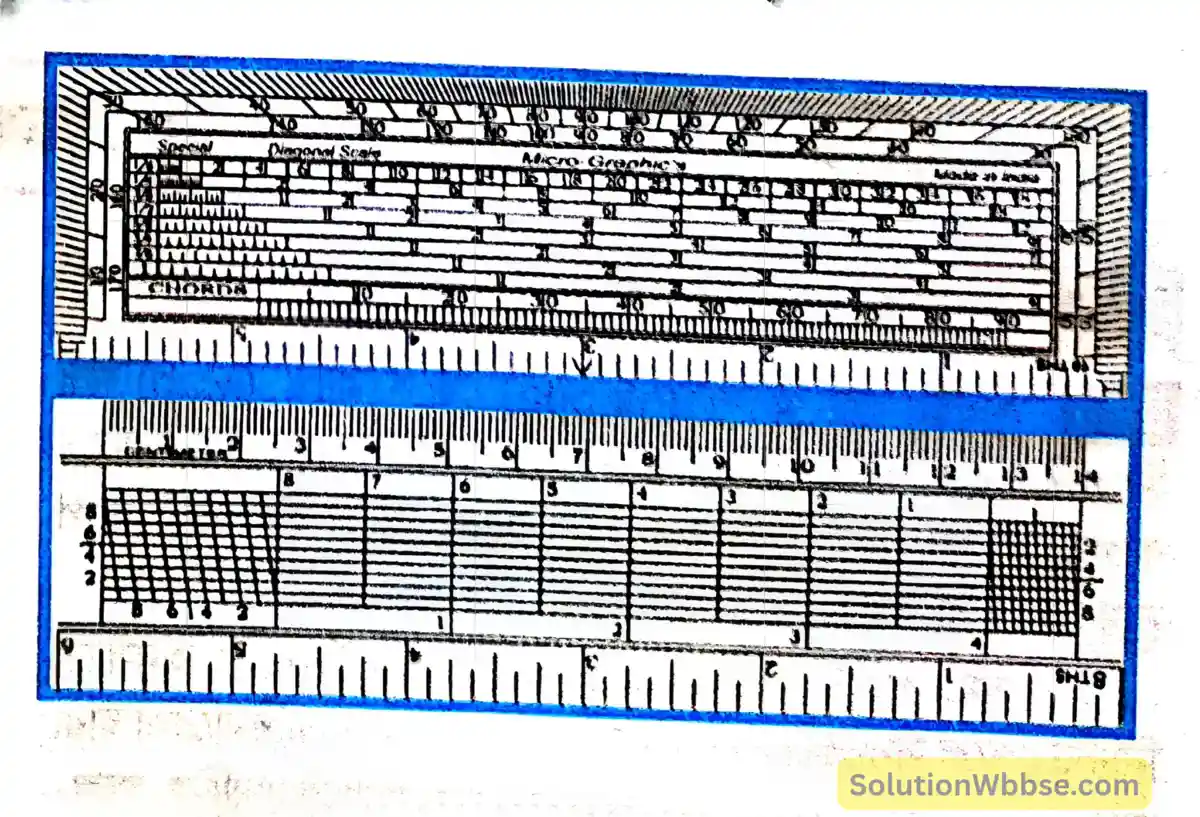

সংজ্ঞা – আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রের দুটি কর্ণকে যুক্ত করে সদৃশ ত্রিভুজ গঠনের দ্বারা গৌণ ভাগকে ভগ্নাংশে পরিণত করে সূক্ষ্ম মান পাঠ করার জন্য যে স্কেল তৈরি করা হয়, তাকে কর্ণিক স্কেল বা ডায়াগোনাল স্কেল বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- বড়ো স্কেল মানচিত্র বিশেষত মৌজা মানচিত্রে এই স্কেল বেশি ব্যবহার করা হয়।

- কোনো দৈর্ঘ্যকে মুখ্য, গৌণ ও প্রগৌণ ভাগে ভাগ করা যায় বলে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মান পাঠ করা যায় এই স্কেলের মাধ্যমে।

- এই স্কেলের একটি মুখ্য ভাগের মান সকল গৌণ ভাগের সমান এবং একটি গৌণ ভাগের মান সকল প্রগৌণ ভাগের সমান হয়।

- এই স্কেলের প্রগৌণ ভাগের এক একটি অংশ গৌণ ভাগের আনুপাতিক দৈর্ঘ্যকে নির্দেশ করে।

ব্যবহার –

- মুখ্য, গৌণ ও প্রগৌণ ভাগ দ্বারা অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশিক দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে এই স্কেল ব্যবহার করা হয়।

- কোণ পরিমাপ করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

- মৌজা মানচিত্রে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি।

- ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে এই স্কেল ব্যবহার করা হয়।

- পরিকল্পনাকারী, জরিপকারী ও ভৌগোলিকদের বিভিন্ন কাজে এই স্কেল ব্যবহৃত হয়।

তুলনামূলক রৈখিক স্কেল (Comparative Linear Scale) – টীকা

সংজ্ঞা – পারস্পরিক দুটি ভিন্ন এককে (CGS ও FPS) প্রকাশিত দুটি সরলরৈখিক স্কেলকে একত্রে তুলনামূলকভাবে প্রকাশ করার জন্য একটি সরলরেখার দুদিকে স্কেল দুটি অঙ্কন করা হলে, তাকে তুলনামূলক রৈখিক স্কেল বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- এই স্কেলকে যৌগিক রৈখিক স্কেলও বলে।

- এই স্কেলে CGS ও FPS পদ্ধতি, দুটি এককেরই তুলনা করা সম্ভব।

- উভয় স্কেলেই একই সংখ্যক মুখ্য ও গৌণ বিভাগ থাকে।

- দুটি স্কেলকেই একই ভগ্নাংশ সূচক স্কেল বা RF দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

- এই স্কেলের সাহায্যে অতি সহজে মাইল-কিমি গত দূরত্বের সাধারণ পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

সুবিধাসমূহ –

- এই স্কেল বোঝা ও আঁকা সহজ।

- দুটি ভিন্ন একক ও দৈর্ঘ্যের মধ্যে সহজে তুলনা করা যায়।

- এক সঙ্গে দুটি রৈখিক স্কেল অঙ্কন করা যায়।

- প্রথমে সামরিক প্রয়োজনে ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীকালে সব দেশে এর ব্যবহার শুরু হয়।

ভার্নিয়ার স্কেল (Vernier Scale) – টীকা

সংজ্ঞা – যে স্কেলের সাহায্যে নিখুঁত দৈর্ঘ্য ও কোণ পরিমাপ করা হয়, তাকে ভার্নিয়ার স্কেল (Vernier Scale) বলে।

আবিষ্কারক – ফ্রান্সের গণিতজ্ঞ পিয়ারি ভার্নিয়ার।

বৈশিষ্ট্য –

- এই স্কেলে মূল স্কেল ও ভার্নিয়ার স্কেল দুটির অংশ একসঙ্গে লাগানো থাকে।

- যে-কোনো দৈর্ঘ্য এই স্কেলে নির্ভুলভাবে পরিমাপযোগ্য।

- এই স্কেল থিয়োডোলাইট, ব্যারোমিটার, সেক্সট্যান্ট, প্লানিমিটার প্রভৃতি যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

পরিমাপের নিয়ম – মোট দৈর্ঘ্য = প্রধান স্কেলের মাপ + ভার্নিয়ার স্কেলের মাপ।

ভার্নিয়ার স্থিরাঙ্ক (Vernier Constant) – মূল স্কেলের একটি ক্ষুদ্রতম ভাগ ও ভার্নিয়ার স্কেলের একটি ক্ষুদ্রতম ভাগের মধ্যেকার পার্থক্যকে বলা হয় ভার্নিয়ার স্থিরাঙ্ক।

সূত্র – \( VC=\frac dn \)

এখানে VC = ভার্নিয়ার স্থিরাঙ্ক, d = মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের মান, n = ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের সংখ্যা।

আয়তন স্কেল (Area Scale) – টীকা

সংজ্ঞা – মানচিত্রে প্রদর্শিত একক আয়তনের সঙ্গে ভূমির উক্ত স্থানের প্রকৃত আয়তনের অনুপাত প্রকাশের স্কেলকে আয়তন স্কেল বলে।

বৈশিষ্ট্য –

আয়তন স্কেল = ।- স্কেলের বামদিকে মানচিত্রের আয়তন প্রতি বর্গ এককে এবং ডানদিকে ভূমির আয়তনও বর্গ এককে দেখানো হয়।

- আয়তন স্কেলের লব ক্ষুদ্র ইউনিটে ও হর বৃহৎ ইউনিটে দেখানো হয়। তবে দুটি ক্ষেত্রেই CGS বা FPS যে-কোনো একটি ইউনিট ব্যবহার করা হয়।

সুবিধাসমূহ –

- আয়তন স্কেলও বিবৃতির আকারে লেখা হয়, যেমন – 1 বর্গ সেমি ≅ 20 বর্গ কিমি।

- এই স্কেল অঙ্কনে কোনো জটিলতা থাকে না।

- এই স্কেলটি সকলে সহজে বুঝতে পারে ও পরিমাপ করতে পারে।

- এই স্কেলকে ভগ্নাংশসূচক স্কেল বা রৈখিক স্কেলে পরিবর্তন করা যায়।

অসুবিধাসমূহ –

- বর্গ এককে এই স্কেল প্রকাশিত হয় বলে সাধারণ এককের মতো সহজবোধ্য নয়।

- মানচিত্রের আয়তন পরিবর্তনে স্কেলের পরিবর্তন হয় না।

- সংখ্যাগত বিবৃতিতে স্কেলটি প্রকাশিত হয় বলে চোখে দেখে স্কেল অনুধাবন অসুবিধাজনক।

Class 9 Geography All Chapter Notes

আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের নবম অধ্যায় ‘মানচিত্র ও স্কেল’ এর টীকা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য বা চাকরির পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন