আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের অষ্টম অধ্যায় ‘পশ্চিমবঙ্গ (প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ)’ এর রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি প্রণালীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকাজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিত –

- মৌসুমি বৃষ্টিপাত নির্ভর কৃষিকাজ – পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে সৃষ্ট বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করেই 55% জমিতে কৃষিকাজ করা হয়। ফলে, বেশিরভাগ জমিতে খারিফ শস্য উৎপাদিত হয়। মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল বলে কৃষি উৎপাদন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, কারণ – মৌসুমি বায়ুর খামখেয়ালিপনায় সৃষ্ট খরা বা বন্যার ফলে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- একক ফসলে গুরুত্ব – পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে একক ফসলরূপে ধান চাষকেই মুখ্য প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে, পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু এলাকায় ধান চাষের পাশাপাশি গম, শাকসবজি, পাট কিংবা ফুল চাষ করা হয়ে থাকে।

- জীবিকা সত্ত্বাভিত্তিক উৎপাদন – পশ্চিমবঙ্গে যে-সমস্ত কৃষিজ ফসল উৎপাদিত হয় তা প্রকৃতিগত দিক থেকে কৃষকদের নিজস্ব প্রয়োজন তথা জীবিকা অর্জনের জন্য উৎপাদিত হয়ে থাকে।

- নিবিড় কৃষিপ্রথা – পশ্চিমবঙ্গে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ যথেষ্ট বেশি হওয়ায় একই জমিকে বছরে দুই বা ততোধিক বার ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধান চাষের ক্ষেত্রে দেখা যায় একবার বর্ষাকালে খারিফ ফসলরূপে একই জমিতে আমন ধান চাষ, আবার শীতকালে রবি ফসলরূপে বোরো ধান চাষ করা হয়। এ ছাড়া, জমির উপর জনসংখ্যার চাপ যথেষ্ট বেশি। তাই, হেক্টর প্রতি কৃষিজ উৎপাদন মাত্র 2514 কেজি।

- শ্রম নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা – পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থায় যন্ত্র অপেক্ষা মানুষের শ্রমশক্তির ব্যবহার বেশি। এখানে ট্রাক্টরের ব্যবহার কম। কোথাও কোথাও হ্যান্ড-টিলারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও শ্রম এত সুলভ যে যন্ত্র ব্যবহার লাভজনক হয় না। এ ছাড়া জমির আয়তনও ক্ষুদ্র হওয়ায় যন্ত্র ব্যবহার অসুবিধাজনক।

- জলসেচের অপ্রতুলতা – পশ্চিমবঙ্গে জলসেচ ব্যবস্থা অন্য রাজ্যের তুলনায় উন্নত হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। পশ্চিমবঙ্গে খাল ও নলকূপ দ্বারা জলসেচ করা হয়। তবে খালগুলি অনিত্যবহ। কারণ, মালভূমির নদীগুলি বর্ষার জলে পুষ্ট এবং গ্রীষ্মকালে জলস্তর মাটির অনেক নীচে নেমে যাওয়ায় নলকূপের দ্বারা জলসেচ ব্যবস্থাও বর্তমানে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এ ছাড়া রয়েছে আর্সেনিক দূষণ -এর সমস্যা। তাছাড়া, জমির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য অনেক সময় একই জমিতে বছরের বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করা হয়। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে শস্যাবর্তন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে।

- জনপ্রতি উৎপাদন কম – পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্ব অধিক হওয়ায় মোট কৃষিজ উৎপাদন বেশি হওয়া সত্ত্বেও জনপ্রতি উৎপাদন যথেষ্ট কম। এ ছাড়া, জমিতে প্রকৃত জমির মালিক ছাড়াও ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের চাপ থাকায় জনপ্রতি উৎপাদন হার আরও কমে যায়।

- ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার প্রচলন – বর্তমানে (বিগত দুই দশকে) ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার প্রচলন -এর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র চাষিদের হাতে চাষযোগ্য জমি আসায় এবং কৃষি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

- শস্যাবর্তন পদ্ধতিতে চাষ – পশ্চিমবঙ্গের বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটাতে এবং জমির উর্বরতা বজায় রাখতে একই জমিতে বছরের বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করা হয়। একে শস্যাবর্তন বলে।

- আধুনিকীকরণ – পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কীটনাশক প্রয়োগ, জলসেচের বন্দোবস্ত, উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ফসল চাষ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশুপালন ও মাছ চাষের প্রসার ঘটছে।

পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা দাও।

ধান পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য। ধান উৎপাদনে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম। পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশগুলি হল –

অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ –

- জলবায়ু – পশ্চিমবঙ্গের ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির জলবায়ু ধান চাষের পক্ষে আদর্শ।

- উষ্ণতা – পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক গড় উষ্ণতা 22°-30° সেলসিয়াস, যা ধান উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল।

- বৃষ্টিপাত – মূলত মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষ করা হয়। এই রাজ্যের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত 150-200 সেমি, যা ধান চাষে অত্যন্ত সহায়ক।

- আর্দ্রতা – পশ্চিমবঙ্গে বর্ষাকালের অধিক আর্দ্রতা (80%) ধান রোপণের পক্ষে উপযোগী এবং শরৎকালের শুষ্ক ও রোদ ঝলমলে আবহাওয়া আদর্শ।

- ভূমির প্রকৃতি – সমতল ভূমি ধান চাষের পক্ষে আদর্শ। তাই, পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় বদ্বীপ সমভূমিতে প্রচুর ধান চাষ হয়। তবে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলেও ধাপ কেটে ধান চাষ করা হয়।

- মৃত্তিকা – উর্বর পলিমাটিতে ধানের ফলন ভালো হয়। এই রাজ্যের সমভূমি উর্বর পলিগঠিত হওয়ায় ধান চাষের পক্ষে আদর্শ।

অনুকুল অর্থনৈতিক পরিবেশ –

- শ্রমিক – ধান চাষের জমি তৈরি, বীজতলা, আগাছা পরিষ্কার, সার প্রয়োগ, ধান কাটা, বাঁধা, ঝাড়া প্রভৃতি কাজে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন। জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকের অভাব হয় না। এই রাজ্যের মানুষের প্রধান জীবিকাই কৃষিকাজ।

- মূলধন – চাষিরা যাতে উন্নত ধান বীজ, সার, কীটনাশক, যন্ত্রপাতি কিনতে পারেন তার জন্য রাজ্যে কৃষক ক্রেডিট কার্ড, কৃষি ঋণ প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে।

- আধুনিকীকরণ – পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে হারভেস্টার, পাওয়ার টিলার, ট্র্যাক্টর, রিপার প্রভৃতি আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল ধানবীজ (IR-8, জয়া, রত্না, পঙ্কজ, পাম প্রভৃতি) ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- পরিবহণ – ধান চাষকে লাভজনক করে তোলার জন্য কৃষিক্ষেত্র ও বাজারের মধ্যে উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আমাদের রাজ্যে পাকা সড়কপথ, সেতু নির্মাণের কাজ ব্যাপক হারে হচ্ছে।

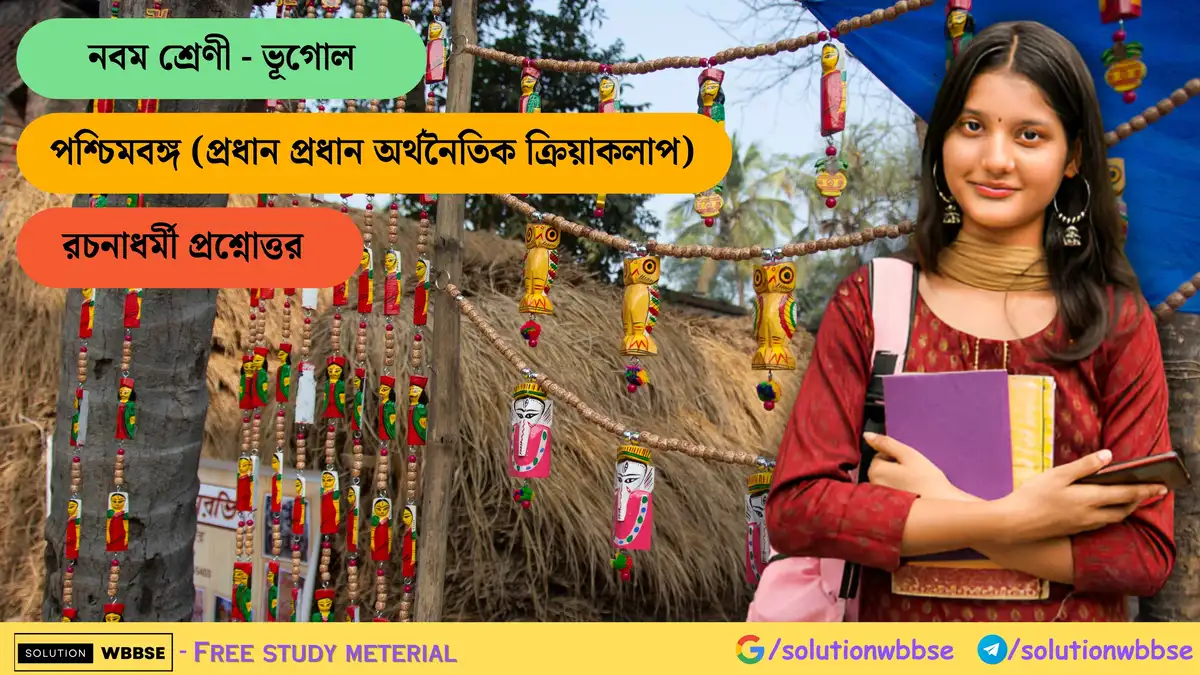

পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা কত পরিমান ধান উৎপাদন করে তা একটি ছকের মাধ্যমে দেখাও।

পশ্চিমবঙ্গের ধান উৎপাদক অঞ্চল –

| জেলা | মোট উৎপাদন (হাজার টন) |

| বর্ধমান | 1967.0 |

| পশ্চিম মেদিনীপুর | 1798.8 |

| বীরভূম | 1199.4 |

| বাঁকুড়া | 1138.0 |

| পূর্ব মেদিনীপুর | 1045.3 |

| মুরশিদাবাদ | 1030.6 |

| দক্ষিন 24 পরগনা | 911.1 |

| হুগলি | 846.8 |

| নদিয়া | 777.7 |

| পুরুলিয়া | 731.4 |

পশ্চিমবঙ্গের পাট চাষের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা দাও।

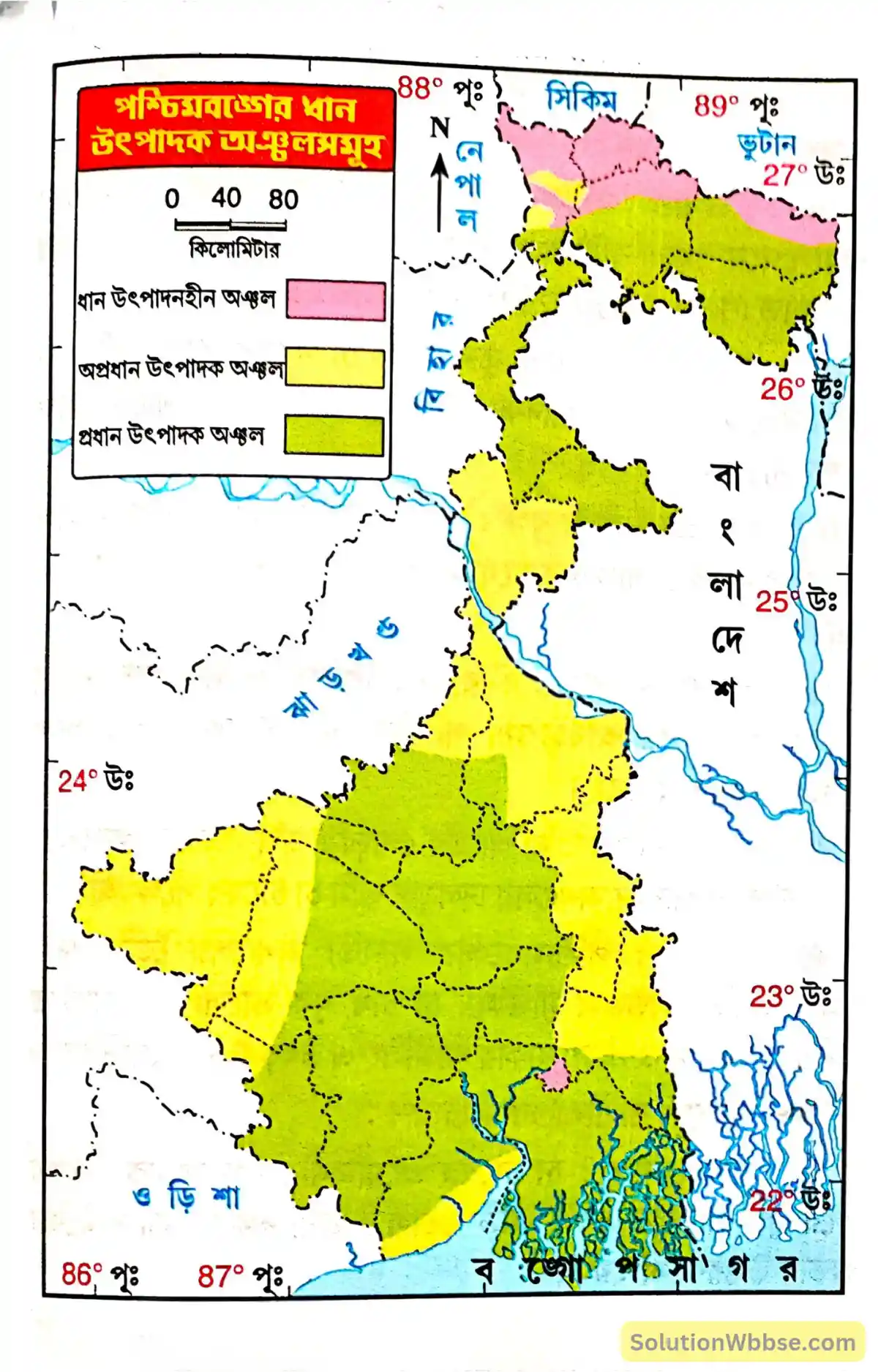

ভারত সরকারের Ministry of Agriculture 2011-12 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ পাট উৎপাদনে সমগ্র ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই রাজ্যের উত্তরের দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল এবং পশ্চিমের পুরুলিয়া বাদে প্রায় সর্বত্র কম বেশি পাট উৎপাদিত হয়।

পাট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান জেলাগুলি হল –

- নদিয়া।

- মুরশিদাবাদ।

- দক্ষিন 24 পরগনা।

- হাওড়া।

- হুগলি।

- উত্তর 24 পরগনা।

- মালদহ।

- উত্তর দিনাজপুর।

- দক্ষিণ দিনাজপুর।

- জলপাইগুড়ি প্রভৃতি।

অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ –

- জলবায়ু – পশ্চিমবঙ্গের উষ্ণ-আর্দ্র মৌসুমি জলবায়ু পাট চাষের পক্ষে আদর্শ।

- উষ্ণতা – পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত বর্ষাকালে পাট চাষ করা হয়। এই সময় গড় উষ্ণতা 25° সেলসিয়াসের বেশি থাকে, যা পাট চাষের পক্ষে আদর্শ।

- বৃষ্টিপাত – পশ্চিমবঙ্গে বর্ষাকালে প্রচুর মৌসুমি বৃষ্টিপাত হয়, গড়ে প্রায় 150-200 সেমি। পাট চাষের পক্ষে এই বৃষ্টিপাত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

- আর্দ্রতা – বর্ষাকালের ভ্যাপসা গরম ও 80% -এর অধিক আপেক্ষিক আর্দ্রতা পাট চাষের অনুকূল।

- ভূমির প্রকৃতি – নীচু সমভূমিতে পাট চাষ ভালো হয়। তাই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের নিম্নসমতল ভূমিতে প্রচুর পাট চাষ হয়ে থাকে।

- মৃত্তিকা – এই রাজ্যের সমভূমি অঞ্চলের উর্বর নবীন পলিমাটি ও দোআঁশ মাটি পাট চাষের পক্ষে আদর্শ।

- জলাশয় – পাট পচিয়ে আঁশ বের করার জন্য এ রাজ্যে পাট চাষের জমির কাছে খাল-বিল, পুকুরের অভাব নেই।

অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ –

- শ্রমিক – জমিকর্ষণ, বীজ বপন, আগাছা পরিষ্কার, পাট কাটা, পচানো, আঁশ ছাড়ানো প্রভৃতি কাজে প্রচুর দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন, জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে যার অভাব হয় না।

- উচ্চফলনশীল বীজ – ব্যারাকপুরের পাট গবেষণাকেন্দ্রে সবুজ সোনা, শ্যামলি, সোনালি, বাসুদেব প্রভৃতি উন্নত মানের বীজ তৈরি করে চাষ করা হচ্ছে।

- চাহিদা – হুগলি নদীর দুই তীরে অবস্থিত পাট শিল্পকেন্দ্রগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা পাটের চাহিদা রয়েছে।

- সরকারি সুযোগসুবিধা – চাষিদের পাট চাষে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেমন – বিনামূল্যে উচ্চফলনশীল বীজ প্রদান, কৃষি ঋণ, পরিবহণের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, সরকারিভাবে ন্যায্য মূল্যে পাট কেনার ব্যবস্থা প্রভৃতি।

পাট উৎপাদনের একক কী?

পাট উৎপাদনের একক হল গাঁট। (1 গাঁট = 170 কেজি।)

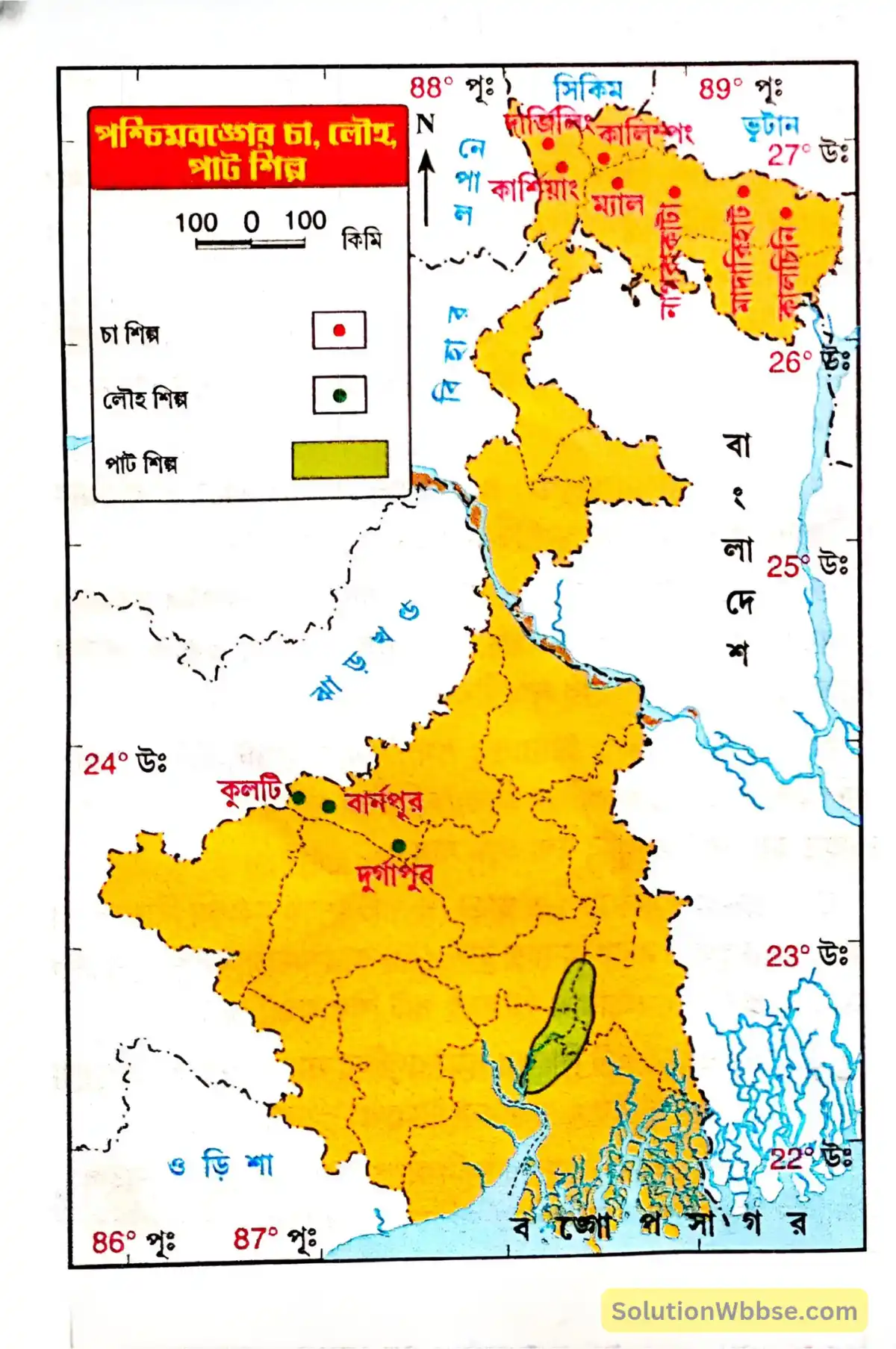

পশ্চিমবঙ্গের চা চাষের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা দাও।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বাগিচা ফসল হল চা। চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এ রাজ্যে চা উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ হল –

অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ –

- জলবায়ু – পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের আর্দ্র মৌসুমি জলবায়ুতে চা চাষ ভালো হয়।

- উষ্ণতা – এ রাজ্যের তরাই, ডুয়ার্স ও পার্বত্য অঞ্চলের বার্ষিক গড় উষ্ণতা 20°-27° সেলসিয়াস, যা চা চাষের পক্ষে আদর্শ।

- বৃষ্টিপাত – দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দার্জিলিং হিমালয়ে বাধা পেয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে, চা চাষের প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত (150-200 সেমি) -এর অভাব হয় না।

- তুষারপাত – অধিক তুষারপাত চা গাছের পক্ষে ক্ষতিকর। পশ্চিমবঙ্গের চা উৎপাদক অঞ্চলগুলিতে শীতে মাঝে মধ্যে তুষারপাত হয়।

- ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষ – সরাসরি সূর্যালোক চা গাছের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই চা বাগিচার মধ্যে মধ্যে ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষ লাগানো হয়।

- কুয়াশা ও শিশির – রাতের শিশির ও সকালের পর্যাপ্ত কুয়াশা এবং আর্দ্র আবহাওয়া দার্জিলিং -এর চা কে স্বাদ ও গন্ধে পৃথিবী বিখ্যাত করেছে।

- ভূমির প্রকৃতি – চা গাছের গোড়ায় জল দাঁড়ানো ক্ষতিকর। তাই দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের ঢালযুক্ত ভূমি চা চাষের পক্ষে আদর্শ।

- মৃত্তিকা – পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ আম্লিক পঙ্গুল মৃত্তিকায় চা চাষ খুব ভালো হয়। মাটিতে অধিক ফসফরাস ও পটাশ্ থাকায় দার্জিলিং -এ উৎকৃষ্ট চা উৎপাদিত হয়।

অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ –

- দক্ষ শ্রমিক – চা চাষের প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিক, বিশেষ করে ‘দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি’ তোলার জন্য দক্ষ মহিলা শ্রমিকের অভাব উত্তরবঙ্গে হয় না।

- সার প্রয়োগ – চা গাছ জমির উর্বরতা শক্তি দ্রুত কমিয়ে দেয়, তাই জমিতে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

- মূলধন – চা বাগিচা তৈরি থেকে চা উৎপাদন, প্রতিটি পর্যায়ে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

- পরিবহণ – চা মূলত বাণিজ্যিক ফসল। তাই চা চাষে উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা প্রয়োজন। কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে এ রাজ্যের চা বিদেশে রপ্তানি করার সুবিধা রয়েছে।

- কারখানা – চা পাতা শুকিয়ে যাওয়ার আগে তা কারখানায় পাঠানো প্রয়োজন, তাই পশ্চিমবঙ্গে চা বাগিচার নিকটেই কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ করো।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একাধিক কৃষি-উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যার ফলে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। গৃহীত কর্মসূচিগুলি হল –

- কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি – পতিত জমি, লবণাক্ত জমি, জলাভূমি উদ্ধার করে কৃষিকাজের উপযোগী করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে 60 শতাংশের বেশি জমি কৃষিযোগ্য।

- বহু ফসলি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি – ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা মেটাতে ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য একই জমি থেকে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে, বর্তমানে এ রাজ্যের শতকরা 78 ভাগ জমি বহুফসলি।

- জলসেচর প্রসার – বছরের বিভিন্ন সময়ে চাষের প্রয়োজনীয় জল পাওয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ সেচপ্রকল্প রূপায়ণ করে সেচসেবিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের শতকরা 54 ভাগেরও বেশি কৃষিজমি সেচসেবিত।

- আধুনিক কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগ – আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (টট্র্যাক্টর, হারভেস্টর), রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করার জন্য রাজ্য সরকার কৃষকদের নানাভাবে সাহায্য করছে।

- উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি – আমাদের রাজ্যে 1966 সালে প্রথম উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার শুরু হয়। এরপর থেকে কৃষকদের উচ্চফলনশীল বীজ সরবরাহের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অন্যান্য ব্যবস্থা – এ ছাড়া কৃষি উন্নয়নে গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থাগুলি হল –

- উচ্চফলনশীল বীজ তৈরি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য রাজ্যে কৃষি গবেষণাকেন্দ্র (কালিম্পং), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (কল্যাণী) প্রভৃতি গড়ে তোলা হয়েছে।

- বিভিন্ন ফসল সংরক্ষণের জন্য রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বহু কোল্ডস্টোরেজ গড়ে উঠেছে।

- কৃষকদের দারিদ্র্যতা দূরীকরণের জন্য মজুরি বৃদ্ধি, 100 দিনের কাজের সুযোগ, শস্য বিমা, কৃষি ঋণ, কৃষি ক্রেডিট কার্ড প্রচলন, কৃষিক্ষেত্রে ভরতুকি প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- কৃষিবাজার গঠনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার সংযোগকারী রাস্তা, গুদাম ঘর, সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি তৈরি করছে।

- ভূমি সংস্কার ছাড়া দরিদ্র কৃষকদের ক্ষুদ্র জলসেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা হচ্ছে এবং কৃষি জমি বাঁচাতে নদী পাড় ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

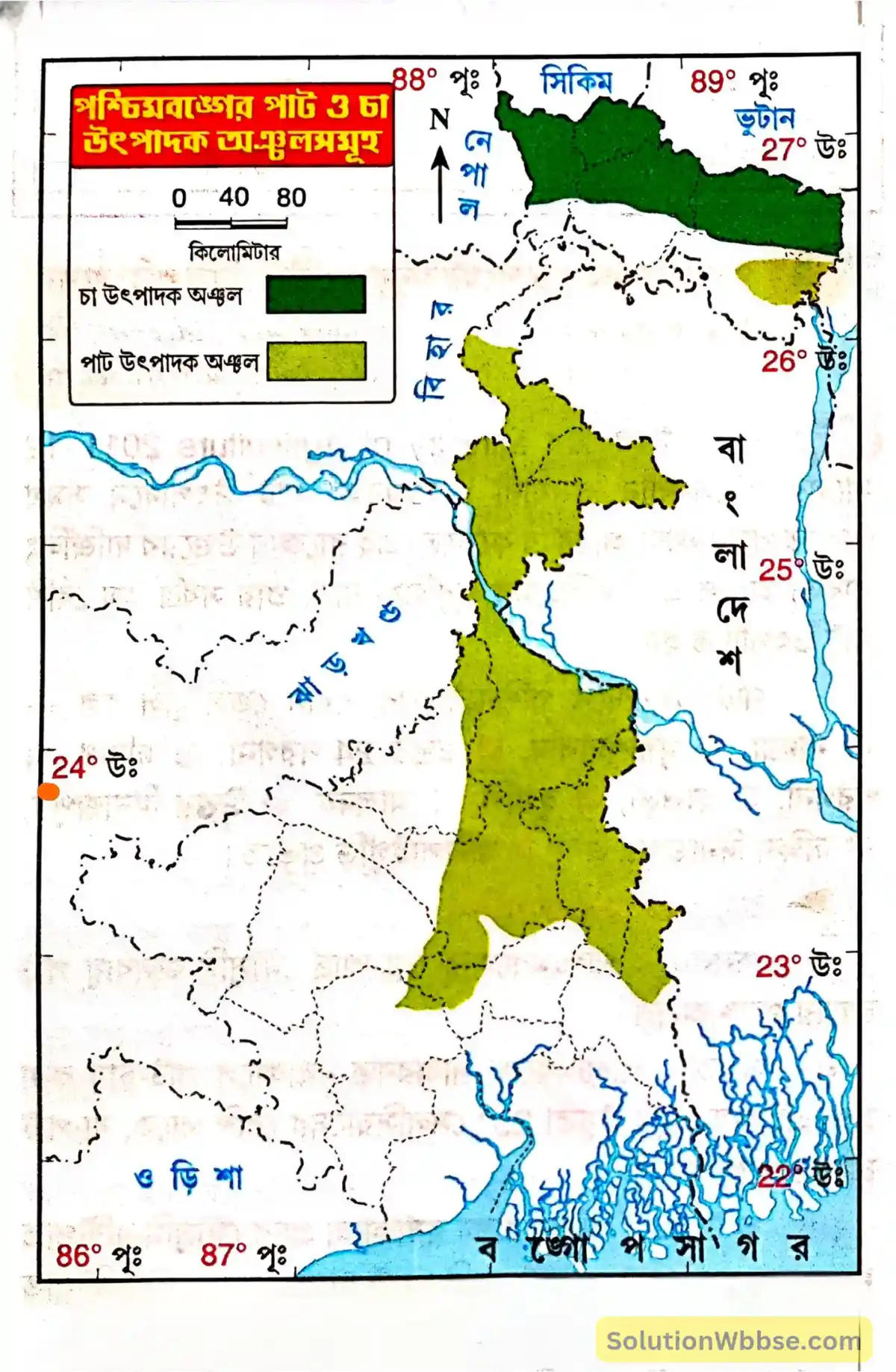

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের অনুকূল পরিবেশগুলির বর্ণনা দাও।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অন্যতম শিল্পোন্নত রাজ্য। কুটির শিল্প থেকে শুরু করে তথ্য প্রযুক্তি শিল্প সবক্ষেত্রেই এই রাজ্য উন্নতি লাভ করেছে। এ রাজ্যের শিল্পোন্নতির কারণগুলি হল –

- কাঁচামালের সহজলভ্যতা – শিল্পের প্রয়োজনীয় কৃষিজ ও খনিজ উভয় কাঁচামালই এ রাজ্যে পাওয়া যায়। যেমন – পাট শিল্পের কাঁচা পাট, চা শিল্পের চা, চিনি শিল্পের আখ, পশম শিল্পের তুঁত প্রভৃতি হল কৃষিজ কাঁচামাল। অপরদিকে রানিগঞ্জের কয়লাকে কেন্দ্র করে লৌহ-ইস্পাত শিল্প বিকাশলাভ করেছে।

- শক্তিসম্পদের প্রাচুর্য – পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বর, ব্যান্ডেল, সাঁওতালডিহি, কোলাঘাট, ফারাক্কা, কাশিপুর, টিটাগড়, বজবজ প্রভৃতি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং মাইথন-পাঞ্চেৎ, তিলাইয়া, জলঢাকা, ছোটো রঙ্গিত প্রভৃতি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি শিল্পের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তির জোগান দেয়।

- অনুকূল জলবায়ু – পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু উষ্ণ-আর্দ্র মৌসুমি প্রকৃতির যা বিভিন্ন শিল্প বিকাশের সহায়ক।

- জলের প্রাচুর্য – পশ্চিমবঙ্গ নদীমাতৃক রাজ্য, ফলে যে-কোনো শিল্পের প্রয়োজনীয় জলের অভাব এ রাজ্যে হয় না।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব রেলপথ, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ, 2, 5, 6, 34, 41 নম্বর জাতীয় সড়কপথ, রাজ্য সড়কপথ, আকাশপথ ও জলপথ (হুগলি নদী) জালের মতো বিস্তার লাভ করে রয়েছে। ফলে, এ রাজ্যে কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য পরিবহণে কোনো অসুবিধা হয় না।

- বন্দরের সুবিধা – পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুটি বন্দর হল কলকাতা ও হলদিয়া। এই দুই বন্দরের সাহায্যে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি আমদানি এবং শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির সুবিধা রয়েছে।

- শ্রমিকের সহজলভ্যতা – জনবহুল পশ্চিমবঙ্গ এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলি (বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা প্রভৃতি) থেকে শিল্পের প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিক সহজেই পাওয়া যায়।

- চাহিদা – পশ্চিমবঙ্গ একটি জনবহুল রাজ্য। তাই এ রাজ্যে শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বিপুল। এই চাহিদা পরোক্ষভাবে শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে।

- মূলধনের প্রাচুর্য – শিল্প স্থাপনে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। পশ্চিমবঙ্গে বহু ব্যাংক, লগ্নিকারী সংস্থা ও শিল্পপতিরা রয়েছেন। তাই শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন সহজেই পাওয়া যায়।

- অনুকুল সরকারি নীতি – পশ্চিমবঙ্গের সরকার দ্বারা গৃহীত শিল্পনীতি শিল্প বিকাশের অনুকূল এবং রাজ্য সরকার শিল্পোন্নয়নে সদাসচেষ্ট।

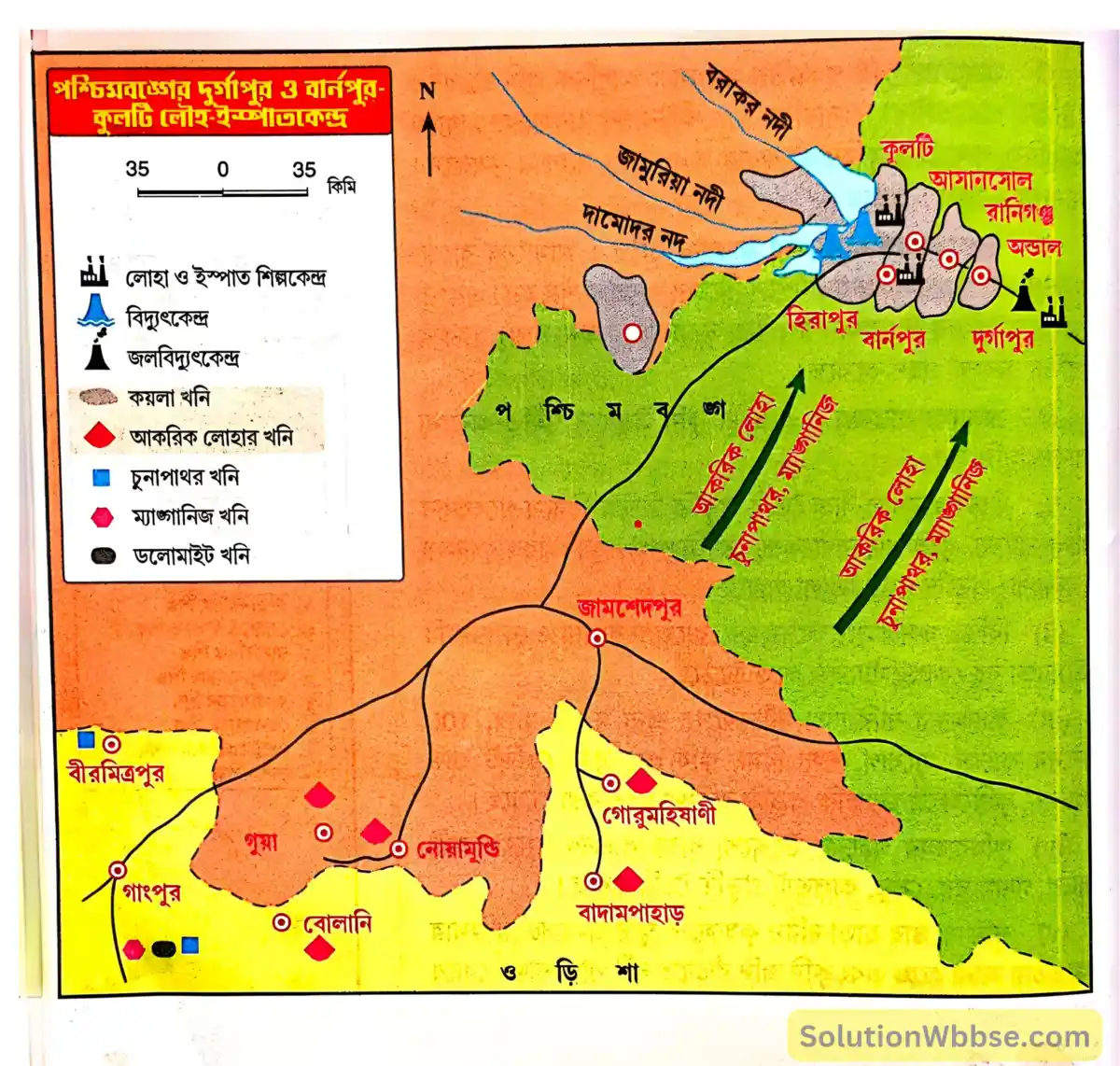

বার্নপুর-কুলটি লৌহ-ইস্পাত শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার কারণগুলি লেখো।

অথবা, দুর্গাপুর লৌহ-ইস্পাত শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার কারণগুলি লেখো।

অথবা, পশ্চিমবঙ্গের লৌহ-ইস্পাত শিল্পের উন্নতির কারণগুলি লেখো।

বার্নপুর-কুলটি এবং দুর্গাপুর হল পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুটি লৌহ-ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র। এ ছাড়া, বহু স্পঞ্জ আয়রন শিল্পকেন্দ্র ও ক্ষুদ্র ইস্পাত কারখানা এ রাজ্যে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের লৌহ-ইস্পাত শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণগুলি হল –

- আকরিক লোহার সান্নিধ্য – লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হল আকরিক লোহা। পশ্চিমবঙ্গেঙ্গ ভালো আকরিক লোহা পাওয়া না গেলেও পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডের গুয়া, নোয়ামুন্ডি প্রভৃতি লৌহ খনি এবং ওড়িশার গোরুমহিষাণী, বাদামপাহাড় প্রভৃতি খনি থেকে উৎকৃষ্ট আকরিক লোহা সংগ্রহের সুবিধা রয়েছে।

- কয়লার প্রাপ্তি – আকরিক লোহা গলানোর জন্য প্রচুর তাপশক্তির প্রয়োজন হয়। পশ্চিমবঙ্গের রানিগঞ্জ ঝাড়খণ্ডের ঝরিয়া থেকে পাওয়া কয়লা এই তাপশক্তির চাহিদা মেটায়।

- চুনাপাথর, ডলোমাইট ও ম্যাঙ্গানিজের জোগান – আকরিক লোহার সঙ্গে চুনাপাথর ও ডলোমাইট মিশিয়ে পিগ আয়রন তৈরি হয় এবং পিগ আয়রনকে ইস্পাতে পরিণত করতে ম্যাঙ্গানিজের প্রয়োজন হয়। এই খনিজগুলি ওড়িশার সুন্দরগড় ও কেওনঝড় জেলা থেকে সহজেই সংগ্রহ করা যায়।

- জলের জোগান – দামোদর, বরাকর প্রভৃতি নদী থেকে শিল্পের প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যায়।

- বিদ্যুৎশক্তির প্রাচুর্য – দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের (DVC) জলবিদ্যুৎ ও বক্রেশ্বর, দুর্গাপুর প্রভৃতি কেন্দ্রের তাপবিদ্যুৎ লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ -এর চাহিদা মেটায়।

- সুলভ শ্রমিক – স্থানীয় দক্ষ শ্রমিক ছাড়াও ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকে দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক পাওয়ার সুবিধা রয়েছে।

- বন্দরের নৈকট্য – মাত্র 200 কিমি -র মধ্যে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের অবস্থান শিল্পের আমদানি ও রপ্তানিতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – পূর্ব রেলপথ, 2নং জাতীয় সড়কপথ (গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড) এবং দুর্গাপুর খাল কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য পরিবহণের প্রধান মাধ্যম।

- চাহিদা ও বাজার – আসানসোল-রানিগঞ্জ শিল্পাঞ্চল, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ও কলকাতা শিল্পাঞ্চলের বিপুল চাহিদা সম্পন্ন বাজার এই রাজ্যের লৌহ-ইস্পাত শিল্প বিকাশে সহায়তা করেছে।

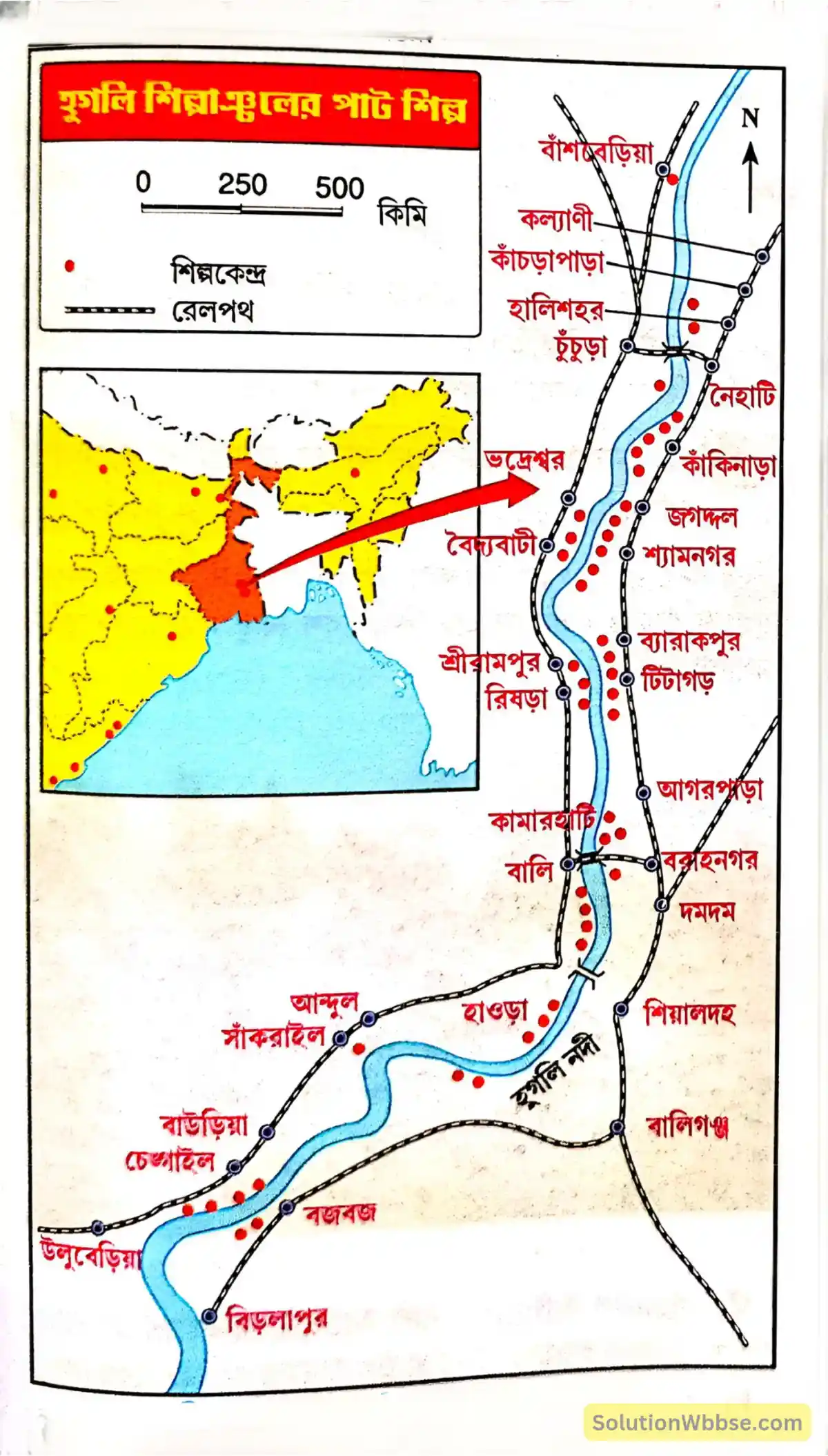

পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্পের উন্নতির কারণগুলি লেখো।

অথবা, হুগলি নদীর উভয় তীরে পাটশিল্পের একদেশীভবনের কারণগুলি আলোচনা করো।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম অর্থ উপার্জনকারী শিল্প হল পাট শিল্প। 1854 সালে এ রাজ্যের রিষড়ায় ভারতের প্রথম পাটকলটি গড়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ পাটকলই হুগলি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। এর প্রধান কারণগুলি হল –

- ঐতিহাসিক কারণ – পাট শিল্প স্থাপনের প্রথম অবস্থায় কলকাতা ছিল ইংরেজদের রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। তাই কলকাতাকে কেন্দ্র করে হুগলি নদীর উভয় তীরে পাট শিল্পের বিকাশে তারা অর্থ বিনিয়োগ করে।

- কাঁচা পাটের সহজলভ্যতা – পশ্চিমবঙ্গ পাট উৎপাদনে ভারতে প্রথম। এ রাজ্যে হুগলি, উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, মুরশিদাবাদ, দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। ফলে, পাটকলগুলির প্রয়োজনীয় কাঁচা পাটের অভাব হয় না।

- কলকাতা বন্দরের সুবিধা – কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি এবং বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানির সুবিধা পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্পের উন্নতির অন্যতম কারণ।

- শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য – পাট শিল্পের প্রয়োজনীয় কয়লা রানিগঞ্জ থেকে পাওয়া যায়। এ ছাড়া কোলাঘাট, ব্যান্ডেল, কাশীপুর, বজবজ, টিটাগড় প্রভৃতি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও দামোদর উপত্যকার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শিল্পের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি জলপথ, সড়কপথ ও রেলপথের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। ফলে, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, কয়লা, যন্ত্রপাতি ও শিল্পজাত দ্রব্য পরিবহণে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়।

- আর্দ্র জলবায়ু – হুগলি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ু পাটতন্তু বয়নে অত্যন্ত উপযোগী।

- সুলভ শ্রমিক – পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড ও উত্তরপ্রদেশের দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক পাট শিল্পের উন্নতি ঘটিয়েছে।

- জলসম্পদ – পাট শিল্পের প্রয়োজনীয় জল হুগলি নদী থেকে পাওয়া যায়।

- চাহিদা – দেশে বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের বিপুল চাহিদা এই শিল্পের বিকাশে সাহায্য করেছে।

- মূলধন বিনিয়োগ – প্রাথমিক অবস্থায় ইংরেজরা এবং পরবর্তীকালে দেশীয় শিল্পপতি, বিভিন্ন অর্থলগ্নি সংস্থা ও ব্যাংক এই শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধনের জোগান অব্যাহত রেখেছে।

পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করো।

পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্পের সমস্যা –

পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্পের প্রধান সমস্যাগুলি হল –

- কাঁচা পাটের অভাব – এ রাজ্যে উন্নতমানের কাঁচা পাটের উৎপাদন কম। তাছাড়া, বর্তমানে পাট চাষ তেমন লাভজনক না হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে পাট চাষে অনীহা দেখা যায়। ফলে কাঁচা পাটের জোগানে ঘাটতি দেখা যায়।

- বিকল্প দ্রাব্যর ব্যবহার বৃদ্ধি – বর্তমানে বিকল্প দ্রব্য হিসেবে নাইলন, পলিথিন, ম্যানিলাহেম্প, কাপড় ও কাগজের থলে প্রভৃতির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটজাত দ্রব্যের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

- পুরোনো যন্ত্রপাতি – পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি যেমন পুরোনো তেমনি যন্ত্রপাতিগুলিও পুরোনো। ফলে, পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন কম, উৎপাদন ব্যয় বেশি এবং গুণগত মান নিম্ন।

- অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ – হুগলি শিল্পাঞ্চলের পাটকলগুলিতে বিদ্যুতের জোগান অত্যন্ত অনিয়মিত। তাই উৎপাদন প্রায়শই ব্যাহত হয়।

- অধিক রপ্তানি শুল্ক – রপ্তানি শুল্ক বেশি হওয়ায় এ রাজ্যের পাটজাত দ্রব্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বেশি পড়ে।

- তীব্র প্রতিযোগিতা – এ রাজ্যের পাটজাত দ্রব্যগুলি বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, নেপাল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন।

- শ্রমিক-মালিক বিরোধ – ধর্মঘট, লকআউট, ছাঁটাই প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলির নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়, পাটকলগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

- অন্যান্য সমস্যা – এ ছাড়া

- পাট শিল্পে মূলধন বিনিয়োগে অনীহা।

- হুগলি নদীর নাব্যতা হ্রাস।

- কারখানাগুলির পরিবেশের অবনমন প্রভৃতি সমস্যায় এ রাজ্যের পাট শিল্প জর্জরিত।

সম্ভাবনা –

পাট শিল্পের সমস্যাগুলির সমাধানের ওপর গুরুত্ব দিলে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কারণ –

- পাটের বিকল্প হিসেবে অধিকাংশ দ্রব্য, যেমন – নাইলন, পলিথিন প্রভৃতি স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব নয়। কিন্তু পাটজাত দ্রব্য পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সহায়ক হওয়ায় ভবিষ্যতে এর চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল।

- কৃত্রিম তন্তুজাত প্যাকিং দ্রব্যের মূল্য অধিক, তাই পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করতে পারলে আন্তর্জাতিক বাজার দখল করা পুনরায় সম্ভবপর হবে।

- রাজ্যের চালু পাটকলগুলিকে আধুনিকীকরণ করতে পারলে পাট শিল্প পুনরুজ্জীবিত হবে বলে আশা করা যায়।

- গবেষণার মাধ্যমে পাট থেকে আরও উন্নতমানের বস্ত্র, পরদা, চাদর, শৌখিন ব্যাগ, চটি, ক্যানভাস, গালিচা, গৃহসজ্জার উপকরণ, পাট ও রেশম মিশ্রিত কম্বল, ডাস্টার প্রভৃতি তৈরিতে গুরুত্ব দিলে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ পুনরায় উজ্জ্বল হবে।

পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্পের উন্নতির কারণগুলি আলোচনা করো।

চা উৎপাদনে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। এ রাজ্যের চা শিল্পের উন্নতির কারণগুলি হল –

- অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ – পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্প-কেন্দ্রগুলি দার্জিলিং, কালিম্পং এবং তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের প্রচুর বৃষ্টিপাত (বছরে 200 সেমির বেশি), পরিমিত উষ্ণতা (20°-27° সেঃ), ঢালু জমি, আম্লিক পঙ্গুল মৃত্তিকা চা চাষের পক্ষে আদর্শ হওয়ায় চা শিল্পের কাঁচামাল চা পাতার অভাব হয় না।

- দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য – চা পাতা থেকে পানীয় চা উৎপাদন করার কাজে প্রচুর দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। পার্বত্য অঞ্চলের কর্মদক্ষ ও পরিশ্রমী শ্রমিকের প্রাচুর্য চা শিল্পের উন্নতির অন্যতম কারণ।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – চা পাতা সঠিক সময়ে কারখানায় পৌঁছানো ও উৎপন্ন চা বাজারে পাঠানোর জন্য উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। দার্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে ও সড়কপথ এই রাজ্যের চা শিল্পের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

- মূলধনের জোগান – চা শিল্প স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করে এবং স্বাধীনতার পর বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্পপতিরা শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয় মূলধনের জোগান দিয়ে চলেছেন।

- বনভূমির অবস্থান – দার্জিলিং ও কালিম্পং হিমালয়ের সরলবর্গীয় অরণ্য এবং তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের বনভূমি থেকে চা -এর প্যাকিং বাক্স তৈরির কাঠ সহজেই পাওয়া যায়।

- বন্দরের সুবিধা – কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে চা রপ্তানি করার সুবিধা এই শিল্পের উন্নতি ঘটিয়েছে।

- চাহিদা – দার্জিলিং -এর চা স্বাদ ও গন্ধে পৃথিবী বিখ্যাত হওয়ায় দেশ-বিদেশের বাজারে এর বিপুল চাহিদা রয়েছে, যা এই শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

- সরকারি নীতি – বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্র সরকার চা শিল্পের উন্নতির জন্য কলকাতায় চা বোর্ড এবং কলকাতা ও শিলিগুড়িতে চা নিলাম কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করো।

সমস্যা –

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে চা শিল্পের অবদান গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমানে এই শিল্প বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন। সমস্যাগুলি হল-

- পুরোনো বাগিচা – পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ চা বাগিচা অত্যন্ত পুরোনো হওয়ায় চা পাতা উৎপাদনের পরিমাণ বেশ কম।

- পুরোনো যন্ত্রপাতি – এ রাজ্যের চা কারখানাগুলিতে পুরোনো যন্ত্রপাতির সাহায্যে গতানুগতিক পদ্ধতিতে চা উৎপাদন করা হয়। ফলে, চায়ের উৎপাদন কম হয় ও ব্যয় বেশি হয়।

- উৎপাদন ব্যয় বেশি – পশ্চিমবঙ্গে চায়ের উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়ায় দেশের বাজার তথা আন্তর্জাতিক বাজারে এর দাম বেশি। ফলে, ক্রমশই চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে।

- সুষ্ঠ পরিচালনার অভাব – চা বাগিচা ও কারখানাগুলি বেসরকারি মালিকানাধীনে পরিচালিত হওয়ায় অধিক মুনাফার প্রত্যাশায় শ্রমিকের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে ধর্মঘট, লকআউট লেগেই আছে। সুষ্ঠ পরিচালনার অভাবে চা শিল্প কারখানাগুলি ক্রমশই রুগ্ণ হয়ে পড়ছে।

- অধিক মজুরি – পশ্চিমবঙ্গে চা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্ত বেশি হওয়ায় উৎপন্ন চায়ের দাম ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি।

- গবেষণার অভাব – দার্জিলিং -এর চা -এর গুণগত মান বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত গবেষণা বা পরীক্ষানিরীক্ষার ধারাবাহিকতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে ।

সম্ভাবনা –

চা বাঙালি তথা বিশ্বের মানুষের অতি প্রিয় পানীয়। তাই চা শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্প কারখানাগুলি যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন, সেগুলিকে দূর করতে পারলেই চা শিল্পের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। এই উদ্দেশ্যে ‘পশ্চিমবঙ্গ চা উন্নয়ন সংস্থা’ গঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চা -এর গুণগত মান ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্য ‘ইন্ডিয়ান টি বোর্ড’ কাজ করে চলেছে। ফলে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে চায়ের উৎপাদন আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। মোটকথা চা -এর উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে পারলে এবং ঐতিহ্যময় স্বাদ ও গন্ধ বজায় রাখতে পারলে দেশ-বিদেশে পশ্চিমবঙ্গের চা -এর চাহিদা আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করো।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব খুব বেশি। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্পে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তা অন্য কোনো শিল্পে নেই। নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিষয়ে আলোচনা করা হল –

- তাঁত শিল্প – পশ্চিমবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র শিল্প হল তাঁত শিল্প। নদিয়ার শান্তিপুর, ফুলিয়া, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, হুগলি জেলার ধনেখালি, চন্দননগরের ফরাসডাঙা তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

- মৃৎশিল্প – কলকাতার কুমোরটুলি মাটির মূর্তি নির্মাণের জন্য, নদিয়ার কৃষ্ণনগর মাটির পুতুল তৈরির জন্য ও বাঁকুড়ার পোড়ামাটির কাজ (টেরাকোটা) বিখ্যাত। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই মৃৎশিল্পীরা (কুমোর) মাটির হাঁড়ি, কলসি, ভাঁড় প্রভৃতি তৈরি করে থাকেন।

- রেশম শিল্প – মুরশিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলার একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প হল রেশম শিল্প। এই সমস্ত জেলায় তুঁত, পলাশ প্রভৃতি গাছে রেশমকীট পালন করা হয়, যা থেকে এই শিল্পের কাঁচামাল রেশম পাওয়া যায়। মুরশিদাবাদ জেলা থেকে বালুচরি সিল্ক শাড়ির উদ্ভব।

- বাঁশ ও বেত শিল্প – পশ্চিমবঙ্গের এটি একটি প্রাচীন কুটির শিল্প। চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি দৈনন্দিন ব্যবহার্য নানা জিনিস এই শিল্পে প্রস্তুত করা হয়। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলার বহু মানুষ এই শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত। দার্জিলিং -এর বেতের কাজ আজও বিশ্ববাজারে সমাদৃত।

- বিড়ি শিল্প – বন থেকে কেন্দুপাতা সংগ্রহ করে শুকিয়ে তাতে তামাক ভরে বিড়ি প্রস্তুত করা হয়। মুরশিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনার বহু জায়গায় এই শিল্প গড়ে উঠেছে।

- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প – জ্যাম, জেলি, ভোজ্য তেল, দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ, মিনারেল ওয়াটার প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্পে মালদহ, মুরশিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরের বহু মানুষ যুক্ত রয়েছে।

- লৌহজাত দ্রব্য – পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় লোহা থেকে কাস্তে, কোদাল, নিড়ানি, ছুরি, কাঁচি, দা, শাবল ইত্যাদি তৈরির কাজে বহু মানুষ (কামার) নিযুক্ত রয়েছে।

- ধাতুর দ্রব্য প্রস্তুত শিল্প – মুরশিদাবাদের একটি অন্যতম শিল্প হল কাঁসা ও পিতলের থালা, গ্লাস, বাটি ও অন্যান্য শৌখিন দ্রব্য নির্মাণ শিল্প।

- প্রকাশনা ও মুদ্রল শিল্প – কলকাতার কলেজস্ট্রিট ও ধর্মতলা অঞ্চলে প্রকাশনা ও মুদ্রণের কাজে বহু মানুষ যুক্ত রয়েছে।

- গালা শিল্প – পুরুলিয়ার ঝালদা ও বাঁকুড়ার সোনামুখী।

- অন্যান্য শিল্প – অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে ঝিনুক ও শঙ্খের কাজ (পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর), বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ, খেলার সামগ্রী নির্মাণ, খেজুর, তাল, আখের রস থেকে গুড় তৈরি শিল্প, ডোকরাশিল্প (বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর), মাদুর শিল্প (পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর), শীতলপাটি (কোচবিহার), ছৌনাচের মুখোশ তৈরি (পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি), স্বর্ণ শিল্প (কলকাতার বৌবাজার) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব লেখো।

পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকেন্দ্র রয়েছে। প্রতি বছরই নতুন নতুন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠছে। কৃষির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

- কর্মসংস্থান – পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম (WBSIDC) -এর তথ্যানুযায়ী এই মুহূর্তে এ রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা 15 লক্ষ, যেখানে প্রায় 40 লক্ষ মানুষ নিয়োজিত রয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে আরও প্রায় 55 লক্ষ মানুষ যুক্ত রয়েছে।

- রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্ব – পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য রাজ্যের পাশাপাশি বিশ্ববাজারেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ফলে দেশে-বিদেশে বিশাল রপ্তানি বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হয়।

- স্থানীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার – কোনো অঞ্চলের কুটির শিল্পে মূলত সেই অঞ্চলে প্রাপ্ত সম্পদকেই কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন – পূর্ব মেদিনীপুরে মাদুর কাঠির ওপর ভিত্তি করে মাদুর তৈরি শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। এর ফলে স্থানীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়।

- উপজীবিকা সৃষ্টি – অনেক সময় কৃষিকাজের বাইরে বছরের অন্যান্য সময়ে কুটির শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হয়। এজন্য গ্রামাঞ্চলে প্রচ্ছন্ন ও মরশুমি বেকারের সংখ্যা হ্রাস পায়। ফলে উপজীবিকা হিসেবে এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

- আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস – ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

- দেশীয় বাণিজ্যের উন্নয়ন – ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতির কারণে এই রাজ্য তথা দেশে অভ্যন্তরীন বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এসেছে।

- পরিকাঠামো বৃদ্ধি – কোনো স্থানে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার রাস্তা, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ প্রভৃতি উন্নয়নমূলক পরিকাঠামোও গড়ে ওঠে।

- পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির প্রসার – পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দ্রব্য তা এক একটি জায়গার সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। যেমন – শান্তিপুরের তাঁত, বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা, কুমোরটুলির মৃৎশিল্প প্রভৃতি শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতে নয়, বিশ্ব দরবারে বাংলার সংস্কৃতিকে মেলে ধরে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নতির কারণগুলি লেখো।

খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ভারতের অগ্রণী রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নতির কারণগুলি হল –

- কাঁচামালের প্রাচুর্য – পশ্চিমবঙ্গের অনুকূল কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য, সবজি, ফল, মাছ উৎপন্ন হওয়ায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কাঁচামালের অভাব হয় না।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ ও আকাশপথের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ দেশ-বিদেশের সঙ্গে যুক্ত। ফলে, এই শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি ও শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানিতে অসুবিধা হয় না। বিশেষত, কলকাতা বন্দর ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বিমান বন্দরের গুরুত্ব এক্ষেত্রে অপরিসীম।

- বিদ্যুৎ শক্তির প্রাচুর্য – পশ্চিমবঙ্গের তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রগুলি এই শিল্পের প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের জোগান দিয়ে থাকে।

- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন – শিক্ষার প্রসার, মেয়েদের অগ্রাধিকার, দ্রুত নগরায়ণ, টিভি, মোবাইল, ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ প্রভৃতি কারণে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবনযাত্রার মান যত বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই প্রক্রিয়াকরণজাত খাবারের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- সরকারি সহযোগিতা – পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ফুডপার্ক নির্মাণে সাহায্য, লাইসেন্স প্রদান, বিনিয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের উদারনীতি এই শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করছে।

- দেশীয় বাজার – জনবহুল পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজার ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে এই শিল্পের বাজার 10% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, এই শিল্পে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

- অন্যান্য সুবিধা – এ ছাড়া

- হিমায়িত সংরক্ষণাগারের সুবিধা।

- প্যাকিং দ্রব্য পাওয়ার সুবিধা।

- উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ।

- আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রভৃতি কারণে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নতি ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলি লেখো।

সমস্যা –

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটলেও এই শিল্প বিকাশে নানা সমস্যা রয়েছে। সমস্যাগুলি হল –

- কৃষকের অনীহা – পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কৃষকই এই শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী ফসল চাষ করেন না।

- সারা বছর কাঁচামালের অভাব – পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ফল, সবজি উৎপাদন ঋতুভিত্তিক হওয়ায় (গ্রীষ্মকালে আম, লিচু) সারাবছর সমানভাবে কাঁচামাল না পাওয়ার অসুবিধা রয়েছে।

- দালাল চক্র – এ রাজ্যে দালালের মাধ্যমে ফসলের হাতবদল হয় বলে কাঁচামালের দাম অনেক বেশি পড়ে।

- সংরক্ষণের অভাব – পশ্চিমবঙ্গে হিমায়িত সংরক্ষণাগারের যথাযথ পরিকাঠামোর অভাব এই শিল্পের অন্যতম সমস্যা।

- স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার অভাব – পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পকেন্দ্রে স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা নেই। ফলে, খরচ বাড়ে ও হাত দিয়ে কাজ করতে গিয়ে খাবার দূষিত হয়।

- দুর্যোগ – এ রাজ্যে খরা ও বন্যার প্রাদুর্ভাব এই শিল্পের কাঁচামালের জোগানে বাধার সৃষ্টি করে।

- গুণমান পরীক্ষা – আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষা ব্যবস্থার যথেষ্ট অভাব রয়েছে আমাদের রাজ্যে।

- অন্যান্য সমস্যা – প্রত্যন্ত গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব, শ্রমিক অসন্তোষ, ফসলে রোগ-পোকার আক্রমণ প্রভৃতি সমস্যা এই শিল্পের বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা –

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই রাজ্য সরকার নানা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই শিল্পের বিকাশে সচেষ্ট।

- রাজ্য সরকার এই শিল্পের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে বিদেশি বিনিয়োগের পথ সুগম হয়েছে।

- পশ্চিমবঙ্গের শহরগুলিতে শপিংমল বা সুপার মার্কেট যে হারে গড়ে উঠছে তাতে তৈরি করা খাবারের বাজার বৃদ্ধি পাবে।

- এই শিল্পে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য বিদেশে অধিক রপ্তানির উদ্দেশ্যে সরকার ভরতুকি প্রদান, কর হ্রাস প্রভৃতি ব্যবস্থা নিয়েছে।

- রাজ্যে একাধিক ফুডপার্ক গড়ে তোলার কাজ চলছে।

- গবেষণার মাধমে খাদ্যের গুণমান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার দ্বারা গৃহীত নীতি ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এই শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে বলা যায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল।

পর্যটন শিল্প কী? পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্পে উন্নতির কারণগুলি লেখো।

পর্যটন শিল্প পর্যটন সংক্রান্ত সমস্ত পণ্য, পরিকাঠামো, সুযোগসুবিধা ও পরিসেবা যেগুলি পর্যটকদের আনন্দ-বিনোদনে সাহায্য করে, সেই সমস্ত কিছু নিয়েই পর্যটন শিল্প গড়ে উঠেছে।

উন্নতির কারণ –

পর্যটন শিল্পে ভারতের একটি উন্নত রাজ্য হল পশ্চিমবঙ্গ। এর প্রধান কারণগুলি হল –

- ভৌগোলিক অবস্থান – ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালার অপার সৌন্দর্য, বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলের সৈকতভূমি ও জীববৈচিত্র্যে পূর্ণ সুন্দরবন।

- যোগাযোগের সুবিধা – সড়কপথ, রেলপথ ও জলপথের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা এই শিল্পের উন্নতি ঘটিয়েছে।

- বন্দরের সুবিধা – নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বাগডোগরা বিমানবন্দর এবং কলকাতা ও হলদিয়া নদী বন্দরের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাতায়াতের সুবিধা এই শিল্পের উন্নতির অন্যতম কারণ।

- টেলি পরিসেবা – বি এস এন এল, ভোডাফোন, রিলায়েন্স প্রভৃতির মাধমে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পর্যটনকেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হয়। ফলে পর্যটকরা নিরাপদ বোধ করেন।

- হোটেল পরিসেবা – পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে উন্নতমানের হোটেল পরিসেবা গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত লজগুলি পর্যটকদের পরিসেবা দানে সদাব্যস্ত।

- ভ্রমণ সংস্থা – সুন্দর পরিসেবা প্রদানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে ঘোরানোর জন্য একাধিক ভ্রমণ সংস্থা গড়ে উঠেছে।

- কম খরচ – এ রাজ্যের পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে ঘোরা, থাকা, খাওয়ার খরচ অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

- পানীয় জল – পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করেছে।

- বিনিয়োগ – রাজ্য সরকার পর্যটনক্ষেত্রগুলিতে বেসরকারি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানোয় এই শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে।

- রকমারি পর্যটন – প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগত পর্যটন, অরণ্য পর্যটন, পার্বত্য পর্যটন, ঐতিহাসিক পর্যটন, সাংস্কৃতিক পর্যটন, খেলাধুলাগত পর্যটন (ইডেন গার্ডেন), নদীকেন্দ্রিক পর্যটন, ঐতিহ্যগত পর্যটন, চা বাগিচা পর্যটন প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রগুলি পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান। তাই পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্পের উন্নতি অব্যাহত রয়েছে।

সুন্দরবনের ঝরখালিতে পর্যটন আকর্ষণ করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কী উদ্যোগ নিয়েছে?

পর্যটন শিল্পের উন্নতিকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গৃহীত নীতির মধ্যে সাম্প্রতিকতম সংযোজন অরণ্যসংকুল সুন্দরবনের ঝরখালিতে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে (PPP) দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করতে Budget Hotel তৈরির ঘোষণা। এ ছাড়াও দিঘা, মালদহ, দুর্গাপুর, শান্তিনিকেতন এবং আসানসোলে বায়ু পরিবহণ পরিসেবা চালানোর প্রচেষ্টা চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান চার প্রকার পর্যটনক্ষেত্রের নাম লেখো।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান চারটি পর্যটন শিল্পক্ষেত্রগুলি হল –

- সৈকত নির্ভর পর্যটন ক্ষেত্র – পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘা, শংকরপুর, জুনপুট, মন্দারমনি, তাজপুর, বকখালি ইত্যাদি স্থানে বঙ্গোপসাগরের সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

- প্রকৃতি নির্ভর পর্যটন ক্ষেত্র – পশ্চিমবঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। এখানকার জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে গোরুমারা, জলদাপাড়া, আলিপুরদুয়ারের বক্সা-জয়ন্তী ইত্যাদি অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান ও পাহাড়-অরণ্যকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে, দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের দার্জিলিং, মিরিক, কালিম্পং ইত্যাদি স্থানে মনোরম জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

- তীর্থক্ষেত্র নির্ভর পর্যটন ক্ষেত্র – পশ্চিমবঙ্গে তীর্থ-ক্ষেত্রের সমাবেশ ঘটেছে। বিভিন্ন ধর্মীয় তীর্থক্ষেত্র হিসেবে গঙ্গাসাগর, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, ফুলুরা, নলহাটি, তারকেশ্বর, সাঁইথিয়া, ব্যান্ডেল, ফুরফুরা শরিফ ইত্যাদি স্থানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

- সুন্দরবন পর্যটন ক্ষেত্র – পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত ম্যানগ্রোভ অরণ্য (প্রধানত সুন্দরী গাছের প্রাধান্য দেখা যায়), সুন্দরবন -এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বন্যপ্রাণী (রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, কুমির, নানা প্রকার সাপ, পাখি ইত্যাদি) -কে কেন্দ্র করে সজনেখালি, বকখালি, ঝড়খালি, সাদখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, বনিক্যাম্প ইত্যাদি স্থানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনশিল্পের সমস্যাগুলি লেখো।

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনশিল্পে উন্নতি লাভ করেছে, কিন্তু এই শিল্পক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা দেখা যায়। যথা –

- পরিবেশের অবনমন – পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকদের ফেলা নোংরা-আবর্জনা পরিবেশের অবনমন ঘটায়। ফলে, পর্যটনকেন্দ্রগুলির গুরুত্ব হ্রাস পায়।

- পরিসেবার অভাব – এ রাজ্যের অনেক ভ্রমণ সংস্থা অধিক মুনাফা লাভের আশায় কম গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য পরিবেশন করে, উপযুক্ত পরিসেবাও দান করে না।

- চোরা শিকারি – পশ্চিমবঙ্গের অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যানগুলিতে চোরা শিকারিদের বাড়বাড়ন্ত ও পরিবেশের অবনমনের ফলে জীববৈচিত্র্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। যেমন – এই কারণে সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

- পরিকল্পনার অভাব – পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে হোটেল, লজ প্রভৃতি সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি না হওয়ার ফলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হচ্ছে, পরিবেশের অবনমন ঘটছে। যেমন – দিঘার ঝাউ বন হ্রাসের ফলে সমুদ্রতরঙ্গের দ্বারা ক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে, দার্জিলিং -এর পার্বত্য ঢালে অধিক গাছ কাটার ফলে ধসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

- গাইড সমস্যা – এ রাজ্যে পর্যটকদের প্রতি কিছু গাইডদের দুর্ব্যবহার, ঠকানোর প্রবণতা এই শিল্পের চরম ক্ষতি করছে।

- পরিকাঠামোর অভাব – পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পর্যটকদের উপযুক্ত পরিসেবা প্রদানের জন্য উন্নত পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে।

- চুরি – পর্যটন কেন্দ্রের বিভিন্ন ঐতিহ্যময় বস্তু চুরি হয়ে যাওয়ার ফলে (রবীন্দ্রনাথের নোবেল) এই শিল্পের চরম ক্ষতি হচ্ছে।

- পানীয় জলের অভাব – এ রাজ্যের সকল পর্যটন কেন্দ্রে পরিস্রুত জলের সুবন্দোবস্তের অভাব রয়েছে।

- বিদেশি পর্যটকদের সমস্যা – সঠিক গাইডের অভাবে বিদেশি পর্যটকরা এ রাজ্যে নানান সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন – ভাষাগত সমস্যা, খাদ্যের সমস্যা, যাতায়াতের সমস্যা প্রভৃতি।

- অবরোধ – এ রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বা অকারণে প্রায়ই রাস্তা, রেলপথ অবরোধ হয়, যার ফলে পর্যটকরা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েন।

পশ্চিমবঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উন্নতির কারণগুলি আলোচনা করো।

পশ্চিমবঙ্গের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণগুলি হল –

- বিশাল বাজার – সারা বিশ্ব জুড়ে এই শিল্পের চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

- দক্ষ কর্মী – গত দু-দশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে জোয়ার এসেছে। এ রাজ্যের খড়গপুর IIT, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শিবপুর, দুর্গাপুরসহ প্রায় 100টির বেশি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে। ফলে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ মানবসম্পদের জোগানের অভাব পশ্চিমবঙ্গে নেই।

- স্বল্প জমি – পশ্চিমবঙ্গে বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে বড়ো সমস্যা হল জমি। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের প্রধান সুবিধা হল এক্ষেত্রে বিশাল জমি লাগে না। ফলে পশ্চিমবঙ্গে এর প্রসারে কোনো বাধা নেই।

- উন্নত পরিকাঠামো – তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প শহরকেন্দ্রিক। পশ্চিমবঙ্গের শহরগুলির পরিকাঠামো অর্থাৎ রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জলের জোগান, ইত্যাদি বেশ ভালো। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য গঠিত হয়েছে দুটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক’ এবং একটি তথ্যপ্রযুক্তি ভবন (ইনফিনিটি)।

- সরকারি উদ্যোগ – পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই শিল্পের বিকাশে যথেষ্ট উৎসাহী। এজন্য এই রাজ্যের নিজস্ব শিল্প উপযোগী IT (Information technology) নীতি রয়েছে। এছাড়া সরকার IT কোম্পানিগুলিকে বিভিন্ন রকম করমুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছেন।

- আউটসোর্সিং – এই শিল্পে ইন্টারনেট মারফত এক দেশে বসে আর এক দেশের কাজ করা যায়। একারণে যেখানে অল্প বেতনে দক্ষ শ্রমিক প্রাপ্তির সুযোগ আছে সেখানে বিদেশি কোম্পানিগুলি তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প স্থাপন করে নিজেদের দেশের তথ্য সংক্রান্ত কাজ করে নেয়। এই আউটসোর্সিং -এর কারণেই পশ্চিমবঙ্গ বহু বিদেশি কোম্পানির গন্তব্যস্থল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

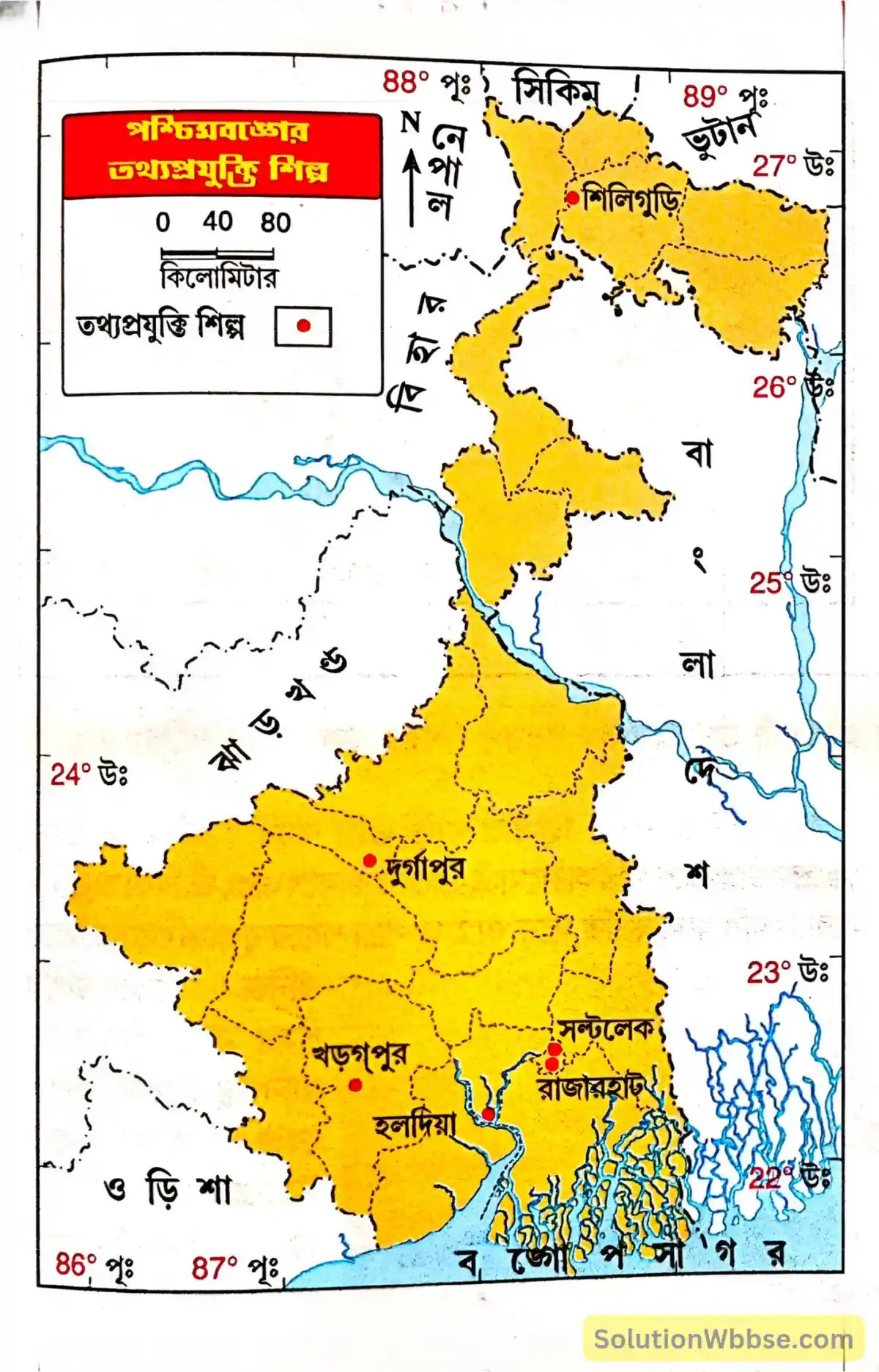

পশ্চিমবঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করো।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের তথ্য প্রদানকে কেন্দ্র করে যে শিল্প গড়ে ওঠে, তাকেই তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্প বলা হয়।

সমগ্র ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকারী। পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত জনসমাজের তথ্যসংক্রান্ত চাহিদা, নিত্যনতুন প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রের সৃষ্টি, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসার, সুদক্ষ মানব সম্পদ, প্রযুক্তিগত শিল্পে সরকারি নানান উদারীকরণ নীতি প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছে।

ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এ রাজ্যে বর্তমানে 120টিরও বেশি কোম্পানি তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে নিযুক্ত আছে।

কলকাতার সল্টলেক ইলেকট্রনিকস কমপ্লেক্স -এর সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এখানে টি সি এস (Tata Consultancy Services Ltd.), উইপ্রো (Wipro), ইনফোসিস (Infosys), গ্লোবসিন টেকনোলজিস (Globsyn technologies), এইচ সি এল (Hindustan Computers Ltd.), এন আই আই টি (National Institute of Information Technology), সি এম সি লিমিটেড (Computer Maintanance Corporation Ltd.) প্রভৃতি দেশীয় কোম্পানি এবং সেমা, ইউনাইটেড এয়ারলাইনস, অ্যাস্ট্রাল সিস্টেম প্রভৃতি বিদেশি সফট্ওয়ার সংস্থাগুলির কার্যালয় গড়ে উঠেছে। সল্টলেকে ইনফিনিটি নামে একটি ইনটেলিজেন্ট কমপ্লেক্স গড়ে ওঠায় বহু কোম্পানি এখানে নতুন নতুন কার্যালয় স্থাপন করছে। উইপ্রো, টি সি এস প্রভৃতি সংস্থাগুলি সল্টলেকে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং নামক কলসেন্টার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

বর্তমানে রাজারহাট নিউটাউন এই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। মূলত সল্টলেকের পাশেই অবস্থিত এই অঞ্চলে সল্টলেক টেকনোলজি পার্কের বহু কোম্পানি তাদের কার্যালয়কে সম্প্রসারণ করেছে। ডি এল এফ (Delhi Land & Finance), ইউনিটেক (Unitech) ইত্যাদি নতুন নতুন কোম্পানিও এখানে তাদের কার্যালয় গড়ে তুলেছে। এ কথা বলা যায় যে, রাজ্যের বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি কমপ্লেক্সরূপে রাজারহাট নিউটাউন আর কয়েক বছরের মধ্যেই ভারত তথা বিশ্বে নিজের স্বতন্ত্র স্থান করে নেবে।

এ ছাড়া, শিলিগুড়ি, খড়গপুর, হলদিয়া, দুর্গাপুর প্রভৃতি শহরে সফট্ওয়ার টেকনোলজি পার্ক গড়ে উঠেছে। এখানে সফট্ওয়ার ডেভেলপমেন্ট, ডেটা সেন্টার ও কল সেন্টার সংক্রান্ত কাজও হয়ে থাকে। সল্টলেকে প্রায় 3 লক্ষ বর্গফুট স্থান জুড়ে ‘INFINITY’ নামে একটি তথ্যপ্রযুক্তি কমপ্লেক্সও গড়ে তোলা হয়েছে।

সম্প্রতি কলকাতার রাজারহাট দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এখানে হিডকোর দ্বারা প্রায় 41টি ছোটো ও মাঝারি মাপের সফট্ওয়ার কোম্পানিকে মাথাপিছু 25 থেকে 2 একর জমি বণ্টন করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও তাদের প্রধান শহরগুলির নাম একটি ছকের মাধ্যমে দেখাও।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শহরগুলির নাম –

| জেলার নাম | শহরের নাম |

| দার্জিলিং | দার্জিলিং, শিলিগুড়ি |

| জলপাইগুড়ি | জলপাইগুড়ি, ডাবগ্রাম |

| উত্তর দিনাজপুর | রায়গঞ্জ |

| দক্ষিণ দিনাজপুর | বালুরঘাট |

| মালদহ | ইংলিশবাজার |

| মুরশিদাবাদ | বহরমপুর |

| পূর্ব বর্ধমান | বর্ধমান, কাটোয়া, কালনা, মেমারি, রায়না |

| নদিয়া | কল্যাণী, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর |

| উত্তর 24 পরগনা | বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, ব্যারাকপুর, বসিরহাট, বনগাঁ, হাবড়া, অশোকনগর, কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, টিটাগড়, খড়দহ, পানিহাটি, কামারহাটি, বরাহনগর, বিধাননগর, রাজারহাট, দমদম |

| হুগলি | উত্তরপাড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচড়া, চাপদানী, ভদ্রেশ্বর, বৈদ্যবাটি, রিষড়া, হাওড়া |

| হাওড়া | হাওড়া, উলুবেড়িয়া, বালি |

| বাঁকুড়া | বাঁকুড়া |

| পুরুলিয়া | পুরুলিয়া |

| পূর্ব মেদিনীপুর | হলদিয়া, তমলুক |

| পশ্চিম মেদিনীপুর | মেদিনীপুর, খড়গপুর |

| দক্ষিণ 24 পরগনা | সোনারপুর, বারুইপুর, মহেশতলা |

| কোচবিহার | কোচবিহার |

| বীরভূম | সিউড়ি |

| কলকাতা | কলকাতা |

| আলিপুরদুয়ার | আলিপুরদুয়ার |

| কালিম্পং | কালিম্পং, গোরুবাথান |

| ঝাড়গ্রাম | ঝাড়গ্রাম, জাম্বনি, গোপীবল্লভপুর |

| পশ্চিম বর্ধমান | আসানসোল, কুলটি, রানিগঞ্জ, দুর্গাপুর, জামুরিয়া |

শহর গড়ে ওঠার কারণগুলি আলোচনা করো। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী তথা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর কলকাতার পরিচয় দাও।

শহর গড়ে ওঠার কারণগুলি হল –

- প্রধান কেন্দ্র হিসোন গড়ে ওঠা শহর – জেলার প্রধান প্রশাসনিক কাজগুলি যেখানে হয় সেখানে প্রশাসনিক শহর গড়ে ওঠে। যেমন – বারাসাত (উত্তর 24 পরগনা)।

- শিল্পকেন্দ্র হিসাব গড়ে ওঠা শহর – কোনো শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হলে তার চারপাশে বসতি নির্মিত হয়ে শিল্প শহর গড়ে ওঠে। যেমন – বাটানগর (দক্ষিণ 24 পরগনায় বাটার জুতো কোম্পানিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল)।

- বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে করে গড়ে ওঠা শহর – প্রধানত ব্যবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শহরকে বাণিজ্য কেন্দ্রভিত্তিক শহর বলে। যেমন – হাওড়া।

- খনিজ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠা শহর – খনিজ উত্তোলন কেন্দ্রের চারপাশে পরিকাঠামো উন্নয়নের কারণে এবং জীবিকা অর্জনের সুবিধা বেশি বলে বসতি গড়ে ওঠে যা পরে শহরে রূপান্তরিত হয়, একে খনিজ কেন্দ্রভিত্তিক শহর বলে। যেমন – রানিগঞ্জ (কয়লা খনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে)।

- তীর্থক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শহর – পশ্চিমবঙ্গে বহু তীর্থক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে জনসমাবেশ ঘটে শহর গড়ে ওঠে। যেমন – তারাপীঠ।

- পার্বত্য কোলে গড়ে ওঠা শহর – পর্বত ও সমভূমি যেখানে মিশেছে সেই পার্বত্য কোলে শহর গড়ে ওঠে। এগুলি প্রধানত যোগাযোগ, বাণিজ্য-কেন্দ্র ও প্রশাসনিকক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন – শিলিগুড়ি।

- নদী সঙ্গমে গড়ে ওঠা শহর – দুই বা ততোধিক নদীর সঙ্গমস্থলে শহর গড়ে ওঠে। কারণ – এখানে মাটি উর্বর থাকে বলে কৃষিকাজ ভালো হয়। এ ছাড়া, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্য সবই খুব ভালো হয়। যেমন – গঙ্গা ও অজয় নদীর সঙ্গমে অবস্থিত কাটোয়া।

কলকাতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় –

- অবস্থান – হুগলি নদীর মোহানা থেকে প্রায় 128 কিমি অভ্যন্তরে, এই নদীর বামতীরে কলকাতা শহরটি অবস্থিত। 1911 সাল পর্যন্ত এটি ছিল সমগ্র ভারতের রাজধানী এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী।

- জনসংখ্যা – 2011 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী কলকাতার জনসংখ্যা 1 কোটি 57 লক্ষ। এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগর।

- উপনাম – এই শহরের অপর নাম ‘City of Joy’, আবার বড়ো বড়ো অট্টালিকার অবস্থানের কারণে এই শহরের অপর নাম ‘City of Palaces’।

- প্রশাসনিক বিভাগ – কলকাতা শহরটি প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত। 1847 খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় পুরনিগম সংস্থা স্থাপিত হয়। সমগ্র কলকাতায় 141টি ওয়ার্ড, 2টি লোকসভা কেন্দ্র, 20টি বিধানসভা কেন্দ্র, 45টি থানা রয়েছে।

গুরুত্ব –

- ঐতিহাসিক গুরুত্ব – 1690 সালে জব চার্নক নামে জনৈক ইংরেজ গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলকাতা নামক তিনটি গ্রাম নিয়ে এই শহরটি পত্তন করেন। ধীরে ধীরে এই শহর ঔপনিবেশিক, বাণিজ্যিক শহর, প্রশাসনিক কেন্দ্র, বন্দর হিসেবে বিকাশ লাভ করে।

- শিল্পকেন্দ্ররূপে গুরুত্ব – এখানে পাট শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বৈদ্যুতিন শিল্প, কাগজ শিল্প, বস্ত্র শিল্প, হোসিয়ারি শিল্প, জুতোর কারখানা প্রভৃতি শিল্পের সমাবেশ ঘটেছে।

- যোগাযোগকেন্দ্র রূপে গুরুত্ব – কলকাতা পূর্ব ভারতের প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র। এই শহরের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে ভারতের অন্য অংশের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। কলকাতা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সদর দপ্তর। হুগলি নদীর মোহানা থেকে 128 কিমি অভ্যন্তরে কলকাতা একটি নদীবন্দর। কলকাতার উপকণ্ঠে আছে দমদম (নেতাজি সুভাষ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। কলকাতায় ভারতের প্রথম মেট্রো রেল চালু হয়।

- বাণিজ্যিক গুরুত্ব – কলকাতা পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। কলকাতা বন্দর মারফত গঙ্গা সমভূমি ও ব্রহ্মপুত্র সমভূমি অঞ্চলের কৃষিজ পণ্য, শিল্পজাত দ্রব্য, ছোটোনাগপুর মালভূমির খনিজদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হয়।

- শিল্প ও সংস্কৃতিকেন্দ্র – কলকাতা শহর ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে 5টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এ ছাড়া হাইকোর্ট, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ইত্যাদি আছে।

- দর্শনীয় স্থান – কলকাতায় দর্শনীয় স্থানগুলি হল – জাদুঘর, জাতীয় গ্রন্থাগার, বিড়লা তারামণ্ডল, রাজভবন, নিক্কোপার্ক, মিলেনিয়াম পার্ক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, বিড়লা মিউজিয়াম ইত্যাদি।

কলকাতা বন্দর স্থাপনের অনুকূল কারণগুলি আলোচনা করো।

কলকাতা বন্দর স্থাপনের অনুকূল কারণগুলি হল –

প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক কারণ –

- অবস্থান – বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় 128 কিমি অভ্যন্তরে হুগলি নদীর তীরে কলকাতা বন্দরটি অবস্থিত বলে এটি সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝা মুক্ত।

- প্রাকৃতিক পরিবেশ – কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জলবায়ু মৃদু প্রকৃতির, ভূমিরূপ সমতল যা বন্দর গড়ে ওঠার পক্ষে আদর্শ।

- পশ্চাদভূমি – পশ্চিমবঙ্গসহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কিছু অংশ কলকাতা বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি হওয়ায় এই বন্দর যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে।

অর্থনৈতিক কারণ –

- পরিবহণ ব্যবস্থা – কয়েকটি জাতীয় সড়ক, পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ এবং নদীপথে কলকাতা উত্তর, পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে কলকাতা বন্দরের উন্নতি ঘটেছে।

- জেটির অস্তিত্ব ও জাহাজ মেরামতির সুযোগ – কলকাতা বন্দরে 7টি জেটি আছে। খিদিরপুর ডক্ ও নেতাজি সুভাষ ডক্ নামে দুটি ডক্ এবং 5টি ড্রাই-ডক্ রয়েছে যা জাহাজ মেরামতির কাজে ব্যবহৃত হয়।

- শ্রমিকের সহজলভ্যতা – কলকাতা জনবহুল এলাকা বলে বন্দর সংক্রান্ত কাজের জন্য দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক সহজেই পাওয়া যায়।

- মূলধনের প্রাচুর্য – বন্দরের উন্নতিতে মূলধন বিনিয়োগকারী সংস্থার অভাব না থাকায় কলকাতা বন্দর উন্নতি লাভ করেছে।

ঐতিহাসিক কারণ –

ইংরেজ বণিক ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবদান – 1911 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ইংরেজ বণিকরা হুগলি নদীর তীরে কলকাতা বন্দরটি গড়ে তুলেছিল।

ভারতের বৃহত্তম বন্দর কোনটি এবং এটি কী নামে পরিচিত? বর্তমানে ভারতে মোট কত ধরনের বন্দর সক্রিয় আছে?

বর্তমান ভারতে প্রায় 12টি প্রধান বন্দর রয়েছে।মুম্বাই ভারতের বৃহত্তম বন্দর তথা, ভারতের প্রবেশদ্বার। বর্তমানে সমগ্র ভারতে বড়ো, মাঝারি, ছোটো মাপের মোট 197টি বন্দর চালু রয়েছে।

হলদিয়া বন্দর গড়ে ওঠার কারণগুলি আলোচনা করো।

অথবা, কলকাতার সহযোগী বন্দর হিসেবে হলদিয়া বন্দর গড়ে ওঠার কারণ লেখো।

কলকাতার প্রায় 96 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে হুগলি নদীর মোহানা থেকে 30 কিমি অভ্যন্তরে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় হুগলি ও হলদি নদীর সংযোগস্থলে কলকাতার সহযোগী বন্দর হিসেবে হলদিয়া বন্দরটি স্থাপন করা হয়েছে। এটি একটি কৃত্রিম পোতাশ্রয় যুক্ত নদী বন্দর। এই বন্দরটি গড়ে ওঠার কারণগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হল –

- কলকাতা বন্দরকে সহযোগিতা করা – বর্তমানে হুগলি নদীতে জলের পরিমাণ কমে গিয়ে এবং অধিক পলি সঞ্চিত হয়ে নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় সমুদ্রগামী বড়ো বড়ো জাহাজ কলকাতা বন্দরে প্রবেশ করতে পারে না। তাই, কলকাতা বন্দরের সহায়ক বন্দর হিসেবে হলদিয়া বন্দর গড়ে তোলা হয়েছে।

- সুরক্ষিত পোতাশ্রয় – হলদিয়া বন্দরের পোতাশ্রয়টি বোতল আকৃতিযুক্ত হওয়ায় এটি ঝড়-ঝঞ্ঝার হাত থেকে সুরক্ষিত।

- গভীর জলরাশি – হলদিয়া বন্দর অঞ্চলে জলের গভীরতা 10 মিটারের মতো হওয়ায় বড়ো বড়ো জাহাজ সহজেই চলাচল করতে পারে।

- সরল নদীপথ – হলদিয়া বন্দরে প্রবেশপথে বাঁক বিশেষ নেই বলে সরল পথে জাহাজ সহজে যাতায়াত করতে পারে।

- জমির সহজলভ্যতা – বন্দরের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য এখানে প্রয়োজনীয় জমি বেশ সহজলভ্য।

- বন্দরের উন্নত পশ্চাদভূমি – কলকাতা বন্দরের পশ্চাদ্ভূমিই হল হলদিয়া বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। আর এই পশ্চাদ্ভূমি হল ভারতের সবচেয়ে জনবহুল এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত অঞ্চল।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – কলকাতা থেকে হলদিয়া বন্দরের দূরত্ব কম হওয়ায় বড়ো বড়ো জাহাজ হলদিয়া বন্দরেই তাদের পণ্যদ্রব্য খালাস করে। আবার সড়ক (41 নং ও 6 নং জাতীয় সড়ক) ও রেলপথে (দক্ষিণ-পূর্ব) কলকাতা থেকে হলদিয়ায় পণ্যদ্রব্য এনে বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

- বন্দরাকন্দ্রিক শিল্পাঞ্চল – হলদিয়া ভারতের সর্বপ্রথম বন্দরকেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চল। তাই এই বন্দরের দ্রুত উন্নতি ঘটছে।

- সুলভ শিল্পজাত কাঁচামাল – হলদিয়া বন্দরের নিকটবর্তী ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার লৌহ আকরিক, রানিগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা, ওড়িশার চুনাপাথর ও ম্যাঙ্গানিজ সমুদ্রপথে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। আবার নিকটবর্তী হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল ও অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়।

- আধুনিক উন্নত ব্যবস্থা – জাহাজে মাল ওঠানো-নামানোর জন্য কন্টেনার সার্ভিস-সহ যান্ত্রিক পরিসেবা ব্যবস্থা থাকায় কম সময়ে, কম খরচে এবং কম শ্রমিকের সাহায্যে পণ্যদ্রব্য ওঠানো নামানো যায়।

- সরকারি আনুকুল্য – হলদিয়া বন্দর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গের তিনটি প্রধান শহর কলকাতা, হলদিয়া ও দুর্গাপুর গড়ে ওঠার কারণ নির্দেশ করো।

কলকাতা –

ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগর কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। হুগলি নদীর বামতীরে স্বাভাবিক বাঁধের ওপর অবস্থিত এই মহানগর। কলকাতা শহর গড়ে ওঠার কারণগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা – অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক।

প্রাকৃতিক কারণ –

- ভূপ্রকৃতি – গাঙ্গেয় সমভূমির বিস্তৃত সমতল ভূভাগে কলকাতা শহরটি গড়ে উঠেছে।

- নদনদীর অবস্থান – ভারতের বেশিরভাগ শহর-নগর কোনো না কোনো নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। যেমন – কলকাতা শহরটি গঙ্গা নদীর শাখা হুগলি নদীর তীরে গড়ে উঠেছে।

- জলপথ এবং স্থলপথের সংযোগস্থল – জলপথ ও স্থলপথের সংযোগস্থলে এই কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে যেখানে রেলপথ ও অনেক সড়কপথের মিলন ঘটেছে।

অর্থীনৈতিক কারণ –

- শিল্পকেন্দ্র – হুগলি নদীর উভয় তীরে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অন্যতম বৃহৎ শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে।

- বাণিজ্যকেন্দ্র – ঔপনিবেশিক আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কলকাতা ভারতের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

- উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা – কলকাতা দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব রেলপথের সদর দপ্তর। এছাড়াও অনেক জাতীয় সড়কের দ্বারা (NH₂, NH₁) কলকাতার সঙ্গে ভারতের সব জায়গার যোগাযোগ বজায় আছে। হুগলি নদীর সুলভ জলপথও এই শহর গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

- বন্দরের অবস্থান – কলকাতা ভারতের একটি অন্যতম প্রাচীন নদীমাতৃক বন্দর।

- পর্যটন – ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, মাদার ওয়াক্স মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া, মার্বেল প্যালেস, চিড়িয়াখানা, সায়েন্সসিটি, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ –

- শিল্পকেন্দ্র ও প্রশাসনিক কেন্দ্র – উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজধানী ছিল। বর্তমানে এই শহর পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ও ভারতের অন্যতম শিল্পকেন্দ্র ও শহর।

- শিক্ষাকেন্দ্র – কলকাতা শহরে অনেক উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ অবস্থিত যা শহর গঠনের পক্ষে আদর্শ।

- তীর্থস্থান – এখানে বহু তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত। যেমন – কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ প্রভৃতি।

হলদিয়া –

কলকাতা থেকে 90 কিমি দক্ষিণে এবং হুগলি নদীর মোহানা থেকে 40 কিমি অভ্যন্তরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হুগলি ও হলদি নদীর সংযোগস্থলে হলদিয়া বন্দরকে কেন্দ্র করে এই শহর গড়ে উঠেছে। হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (Haldia Development Authority) তত্ত্বাবধানে প্রায় 327 বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে শহরটি বিস্তৃত।

গড়ে ওঠার কারণ –

- হলদিয়া বন্দর – হলদিয়া শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার প্রধান কারণ হল হলদিয়া বন্দরের অবস্থান। এখানে কলকাতা বন্দরের মতো সমস্যাগুলি না থাকায় বড়ো বড়ো জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে। ফলে, প্রয়োজনীয় বস্তু সহজে আমদানি ও উদ্বৃত্ত বস্তু সহজে রপ্তানি করা যায়, যা শহর গঠনের পক্ষে আদর্শ।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – এই অঞ্চলে রেল, সড়ক ও জলপথ ব্যবস্থা উন্নত। পাঁশকুড়া থেকে হলদিয়া পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে হলদিয়া শহর যুক্ত হয়েছে। হাওড়া-শালিমার থেকে হলদিয়া পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন যাতায়াত করে। 41 নং জাতীয় সড়কের (হলদিয়া-মেচেদা) মাধ্যমে 6 নং জাতীয় সড়ক (কলকাতা-মুম্বাই) যুক্ত করা হয়েছে। কলকাতা থেকে দ্রুতগামী জলযান সিলভার জেট (যদিও এখন আপাতত বন্ধ) হলদিয়া পর্যন্ত যাতায়াত করে। হুগলি নদীর বিপরীতে ডায়মন্ডহারবার থেকে সরাসরি রেল ও সড়কপথ -এ কলকাতায় যাতায়াত করা যায়।

- সরকারি উদ্যোগ – এই অঞ্চলে শিল্প বিকাশে সরকারি উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। সরকারের ‘শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ’ নীতির মাধ্যমে এই অঞ্চলে শিল্প বিকাশের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এই অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের জন্য বেসরকারি উদ্যোগপতিদের সাদরে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং শিল্প স্থাপনে বিশেষ সুযোগসুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই শিল্পোদ্যোগকে কেন্দ্র করে শহরের বিকাশ ঘটেছে।

- জমির সহজলভ্যতা – পরিকল্পনামাফিক এই অঞ্চলকে গড়ে তোলা হয়েছে বলে জমির অভাব ঘটবে না। এখানে আবাসন, শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদন সব কিছুর জন্য পরিকল্পনামাফিক স্থান নির্দিষ্ট যা শহরের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

- হলদিয়া শিল্পাঞ্চল – এই অঞ্চলে তৈল শোধনাগারকে কেন্দ্র করে পেট্রোরসায়ন শিল্প ও আরও নানা ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছে। শিল্পকে কেন্দ্র করে জনসমাগম হয় ও শহর বিকাশলাভ করে।

এছাড়াও এখানকার সমতল ভূভাগ, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, কৃষি সমৃদ্ধ উর্বর জমি প্রভৃতি শহর গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

দুর্গাপুর –

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার দামোদর নদের তীরে গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অন্যতম শিল্প নগরী দুর্গাপুর।

গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ –

- লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র – দুর্গাপুরকে বলা হয় ভারতের রূঢ়। ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান ইসকন্ -এর সহযোগিতায় পশ্চিম জার্মানির রূঢ় শিল্পাঞ্চলের মতো এখানেও লৌহ-ইস্পাতসহ বিভিন্ন শিল্প বিকাশ লাভ করেছে। শিল্পকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে উঠেছে।

- জলের জোগান – দামোদর নদ ও দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল সরবরাহের সুবিধা রয়েছে।

- বিদ্যুতের জোগান – দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন -এর নিজস্ব তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সুলভে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – পূর্ব রেলপথ, দামোদর নদ ও জিটি রোড মারফত এই শহরের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সব স্থানের সুসম্পর্ক বজায় আছে।

- বন্দরের সান্নিধ্য – কলকাতা বন্দরের নৈকট্য এই শহরকে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

Class 9 Geography All Chapter Notes

আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের অষ্টম অধ্যায় ‘পশ্চিমবঙ্গ (প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ)’ এর রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য বা চাকরির পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন