আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের অষ্টম অধ্যায় ‘পশ্চিমবঙ্গ (প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ)’ এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজ ফসলের শ্রেণিবিভাগ করো।

পশ্চিমবঙ্গে উর্বর পলিমাটি এবং অনুকূল জলবায়ুর জন্য বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়। এ রাজ্যের কৃষিজ ফসলগুলিকে নিম্নোক্ত 5টি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন –

- খাদ্য ফসল – ধান, গম, ভুট্টা, যব, ডাল প্রভৃতি।

- অর্থকরী ফসল – পাট, শণ, আখ, পান, তামাক, তৈলবীজ প্রভৃতি।

- বাগিচা ফসল – চা, তুঁত, সিঙ্কোনা, রাবার প্রভৃতি।

- শাকসবজি – পালং, নটে, কলমি, লাউ, কুমড়ো, বেগুন, আলু, পটল, ঝিঙে, ঢ্যাঁড়শ, ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি।

- ফল – আম, জাম, কলা, লিচু, কাঁঠাল, পেঁপে, পেয়ারা, আনারস, তরমুজ প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গে কোন্ কোন্ প্রথায় ধান চাষ করা হয়?

পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত দুই ধরনের প্রথায় ধান চাষ করা হয়। যেমন – রোপণ পদ্ধতি বা প্রথা ও বপন পদ্ধতি বা প্রথা।

রোপণ প্রথায় ধান চাষ – রোপণ প্রথায় প্রথমে জমিকে পর্যাপ্ত জলে কর্ষণ করা হয়। এরপর ধানের বীজতলা কর্ষিত জমিতে ছড়িয়ে তা থেকে চারাগাছ তৈরি করা হয়। পরে এই চারাগাছ তুলে পুনরায় জমিতে নির্দিষ্ট একটি দূরত্ব অন্তর সারিবদ্ধভাবে রোপণ করে ধান উৎপাদন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে রোপণ প্রথায় ধান চাষ সর্বাধিক পরিমাণে হয়।

বপন প্রথায় ধান চাষ – বপন প্রথায় কর্ষিত জমিতে ধান ছড়িয়ে দিয়ে সেখানেই ধানগাছের বৃদ্ধি ঘটানো হয় এবং পরে ধান পাকলে ধানের শিষসহ তা কেটে নেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান তিন প্রকার ধান চাষের বর্ণনা দাও।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কৃষিজ ফসল হল ধান। ঋতুর তারতম্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে তিন প্রকার ধান চাষ হয়। যথা – আউস ধান, আমন ধান ও বোরো ধান।

- আউস ধান – গ্রীষ্মকালে, অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে কালবৈশাখী বৃষ্টিপাতের পর আউস ধান চাষ করা হয় এবং বর্ষার শেষে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ধান কাটা হয়। বাংলায় ভাদ্র মাসে এই ধান কাটা হয় বলে একে ভাদই বলে। আউস ধান উৎপাদনে মুরশিদাবাদ জেলা প্রথম এবং দ্বিতীয় নদিয়া জেলা।

- আমন ধান – বর্ষার শুরুতে জুন-জুলাই (আষাঢ়-শ্রাবণ) মাসে আমন ধানের বীজ রোপণ করা হয় এবং শীতের শুরুতে নভেম্বর (অগ্রহায়ণ) মাসে এই ধান কাটা হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আমন ধান চাষ করা হয়। আমন ধান উৎপাদনে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রথম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা দ্বিতীয়। অগ্রহায়ণ মাসে এই ধান তোলা হয় বলে একে ‘অঘায়নী’ বলা হয়।

- বোরো ধান – শীতকালে নভেম্বর-ডিসেম্বর (কার্তিক-অগ্রহায়ণ) মাসে বোরো ধান রোপণ করা হয় এবং মার্চ-এপ্রিল (ফাল্গুন-চৈত্র) মাসে এই ধান কাটা হয়। সাধারণত নিম্ন জলাভূমিতে বোরো ধান ভালো হয়। বোরো ধান উৎপাদনে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রথম। বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল বীজের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে বোরো ধানের চাষ হচ্ছে।

ধানের উৎপাদন বাড়াতে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপগুলি কী কী?

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কৃষিজ ফসল ধান। ধানের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নানা সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি হল –

- কৃষিঋণ প্রদান – 1982 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক -এর দেওয়া কৃষি ঋণ সমবায় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক প্রভৃতির মাধ্যমে যাতে চাষিরা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে ধান চাষের অগ্রগতি ঘটবে।

- জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন – বিদ্যুৎ চালিত গভীর নলকূপের মাধ্যমে জলসেচের উন্নতি ঘটিয়ে যাতে সারা বছর ধান উৎপাদন করা যায় তার জন্য সরকারি স্তরে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ, সার, কীটনাশক সরবরাহ – কৃষকরা যাতে উচ্চ ফলনশীল ধানবীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক স্বল্প মূল্যে এবং সহজে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- সরকারি সংস্থা কর্তৃক ধান ক্রয় – কৃষকরা যাতে ধানের ন্যায্য মূল্য পায় তার জন্য সরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে সরাসরি ধান কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে ধান চাষে কৃষকরা উৎসাহিত হবে।

- উৎপাদন বাড়াতে সরকার ফসলের বৈচিত্র্যায়নের দিকে জোর দিয়েছে।

- কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির জোগানের ব্যবস্থা সরকার করেছে।

- বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে অনেক জমি চাষের আওতায় আনা হয়েছে।

- রাজ্য ও জাতীয় স্তরে খাদ্য নিরাপত্তা আইন, ফসল নষ্ট হলে কৃষি বিমা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- পশ্চিমবঙ্গের চুঁচুড়াতে ধান গবেষণাগার করা হয়েছে।

পাটের শ্রেণিবিভাগ করো।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান অর্থকরী ফসল হল পাট। এখানে প্রধানত দু-ধরনের পাট চাষ করা হয়। যথা –

- তোসা পাট – উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে তোসা পাট চাষ করা হয়। নীচু বা জলাভূমিতে এই পাট চাষ করা যায় না। এই পাটের রং হলদে এবং আঁশ সূক্ষ্ম অথচ শক্ত। আন্তর্জাতিক বাজারে এই পাটের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি।

- সাদা পাট – উঁচু বা নীচু যে-কোনো প্রকার জমিতে এই পাট চাষ করা যায়, খরা বা বন্যায় এই পাটের তেমন ক্ষতি হয় না। এই পাটের রং সাদা বলে একে সাদা পাট বলে। এই পাটের চাষই পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি।

পাটের উৎপাদন বাড়াতে সরকারি পদক্ষেপগুলি কী কী?

পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যেসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হল –

- উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার – বর্তমানে JRC-1108, D-154, সবুজসোনা প্রভৃতি উচ্চফলনশীল পাটবীজ ব্যবহারের মাধ্যমে পাটের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

- পাটের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ – পাট চাষিরা যাতে পাটের ন্যায্য মূল্য পায় তার জন্য ‘পাট নিগম’ সহায়ক ন্যায্য মূল্যে চাষিদের থেকে পাট কিনছে।

- পাট শিল্পের অগ্রগতির মাধ্যমে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা – পাটকলগুলির পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকীকরণের জন্য ‘জাতীয় শিল্পোন্নয়ন নিগম’ গঠন করা হয়েছে।। এর ফলে পাটের চাহিদা বাড়বে।

- প্রশিক্ষণ – ব্লক স্তরে উৎপাদন বাড়াতে বীজ, সার, রোগ পোকার আক্রমণ প্রভৃতির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- কৃষকদের উৎসাহ প্রদান – ‘সোনালি তন্তু’ পাটের বহুবিধ ব্যবহারের জন্য পাট শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা ও চাষিদের উৎসাহ বাড়াচ্ছে রাজ্য সরকার।

- অন্যান্য ব্যবস্থা – পাটজাত দ্রব্যের উৎকর্ষতা বাড়ানোয় উন্নতমানের পাট চাষ করার ব্যবস্থা হয়েছে এবং এজন্য ‘পাট উন্নয়ন পরিষদ’ গঠিত হয়েছে। পাটের উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য ব্যারাকপুরের কেন্দ্রীয় পাট গবেষণাগারে নিরন্তর গবেষণা চালানো হচ্ছে।

চায়ের শ্রেণিবিভাগ করো।

চা পাতা তোলার পর তাকে পানীয় উপযোগী করে তোলার পদ্ধতিগত তারতম্যে চা-কে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা –

- কালো সেঁকা চা – চা পাতা তোলার পর প্রথমে রোদে, তারপর যন্ত্রের সাহায্যে আগুনে শুকিয়ে নেওয়া হয় বলে এই চা কালো রঙের। ভারতে এই চা অত্যন্ত জনপ্রিয়।

- সবুজ চা – চা পাতা ও কুঁড়ি শুকিয়ে নেওয়া হয় তবে সেঁকা হয় না বলে এই চা সবুজ রঙের হয়। চিনে এই চা -এর জনপ্রিয়তা বেশি।

- ইস্টক চা – চা গাছের নিকৃষ্ট পাতা, চা পাতার ডাঁটি, গুঁড়ো চায়ের সঙ্গে মশলা, মাখন ইত্যাদি একসঙ্গে মিশিয়ে চাপ দিয়ে ছোটো ছোটো আয়তকার খন্ডে পরিণত করে ইস্টক চা তৈরি করা হয়। এই চা বেশি জনপ্রিয় নয়। তবে রাশিয়ায় এই চায়ের প্রচলন আছে।

- ওলং চা – চা গাছের পাতা রোদে শুকিয়ে, মিশিয়ে, বাঁকিয়ে ও মুচড়িয়ে এই চা প্রস্তুত করা হয়। এটি বিশেষ সুগন্ধিযুক্ত চা। তাইওয়ানে এই চায়ের কদর সবচেয়ে বেশি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান চা উৎপাদক অঞ্চলের পরিচয় দাও।

সমগ্র ভারতের প্রায় 23.5% চা উৎপন্ন করে পশ্চিমবঙ্গ। বর্তমানে দেশের দ্বিতীয় চা উৎপাদনকারী রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত তিনটি অঞ্চলে চা-বাগিচাগুলি রয়েছে –

- দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল – পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 40% চা দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের 1000-2000 মিটার উচ্চতায় উৎপাদিত হয়। এখানে 100 টিরও বেশি চা-বাগিচা থাকলেও বর্তমানে মাত্র 73টি চালু রয়েছে। এখানকার অধিকাংশ চা-বাগিচা দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক ও কার্শিয়াং অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

- তরাই অঞ্চল – পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় পর্বত পাদদেশীয় তরাই অঞ্চলে প্রায় 70 টিরও বেশি চা-বাগিচা রয়েছে। এখানকার শিলিগুড়ি, আলুবাড়ি, গোরুবাথান প্রভৃতি হল উল্লেখযোগ্য চা বাগিচা অঞ্চল।

- ডুয়ার্স অঞ্চল – পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ডুয়ার্সে প্রায় 154 টি চা-বাগিচা রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চালসা, মাল, মাদারিহাট, নাগরাকাটা, জয়ন্তী, কুমারগ্রাম প্রভৃতি।

চায়ের উৎপাদন বাড়াতে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপগুলি কী কী?

‘চা’ মৃদু উত্তেজক পানীয়। দার্জিলিং -এর চা স্বাদে গন্ধে জগৎ বিখ্যাত। তাই চা -এর উৎপাদন বাড়াতে সরকারি স্তরে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন –

- নতুন নতুন চা বাগিচা সৃষ্টি – বর্তমানে চা -এর উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বেশ কিছু নতুন নতুন চা বাগিচা গড়ে তোলা হয়েছে।

- টি বোর্ড গঠন – আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চা এর গুণগত মান, উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং মূল্য নির্ধারণের জন্য Indian Tea Board গঠন করা হয়েছে, যার সদর দপ্তর কলকাতাতে অবস্থিত।

- বন্ধ চা বাগিচাগুলি চালু করার ব্যবস্থা – শ্রমিকদের দ্বারা সমবায় পদ্ধতিতে বন্ধ চা বাগিচাগুলি পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

- চা পার্ক ও চা নিলাম কেন্দ্র স্থাপন – দার্জিলিং চা -এর রপ্তানির জন্য এক কৃষি রপ্তানি অঞ্চল গঠন করার উদ্দেশ্যে শিলিগুড়িতে 70 একর জমির ওপর ‘চা পার্ক’ গঠন করা হয়েছে এবং কলকাতা ও শিলিগুড়িতে ‘চা নিলাম কেন্দ্র’ স্থাপন করা হয়েছে।

- শ্রমিক – ‘দুটি পাতা একটি কুঁড়ি’ চা -এর গুণমান বাড়ায়। তাই মহিলা শ্রমিকের মাধ্যমে চা পাতা তোলা হয়। মহিলা শ্রমিকদের মজুরির সুব্যবস্থা করার জন্য সরকারি নির্দেশিকা আছে।

- অন্যান্য ব্যবস্থা – শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি। শ্রমিক-মালিক বিরোধের অবসান, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারি স্তরে নানা প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষির প্রধান সমস্যাগুলি লেখো।

কৃষিকাজে পশ্চিমবঙ্গের অভাবনীয় উন্নতি ঘটলেও এ রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থা নানা সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যাগুলি হল –

- জমির ওপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ এই রাজ্যের কৃষির প্রধান সমস্যা।

- এই রাজ্যে হেক্টর প্রতি ফসল উৎপাদন খুবই কম।

- মৌসুমি বৃষ্টিপাতের অনিয়ম ও অনিশ্চয়তা এ রাজ্যের কৃষি ফসলের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর।

- পশ্চিমবঙ্গের বহু জমিতেই জলসেচের সুবন্দোবস্ত নেই।

- উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার রাজ্য জুড়ে তেমন প্রসার লাভ করেনি।

- জমির আয়তন ছোটো এবং আল দ্বারা বিভক্ত হওয়ায় আধুনিক কৃষি-যন্ত্রপাতির (হারভেস্টার, ট্র্যাক্টর) ব্যবহার অত্যন্ত অসুবিধাজনক।

- রাজ্যে ভাগচাষি, প্রান্তিক চাষি ও ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি তেমন হয়নি।

- কৃষকরা আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তেমন অবগত না হওয়ায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়।

- কৃষিজমিগুলির উর্বরতা হ্রাস এ রাজ্যের কৃষিকাজের অন্যতম সমস্যা।

- পশ্চিমবঙ্গে সহজে কৃষি ঋণ পাওয়া ও ন্যায্য মূল্যে ফসল বিক্রি করার যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের লৌহ-ইস্পাত শিল্পের সমস্যাগুলি লেখো।

পশ্চিমবঙ্গের লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রধান সমস্যাগুলি হল –

- কাঁচামালের অভাব – পশ্চিমবঙ্গে উন্নতমানের আকরিক লোহা পাওয়া যায় না। তাই ভিনরাজ্য বা বিদেশ থেকে আকরিক লোহা আমদানি করতে হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশি হয়।

- পুরোনো যন্ত্রপাতি – পশ্চিমবঙ্গের লৌহ-ইস্পাত কারখানাগুলির যন্ত্রপাতি পুরোনো এবং এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সময় মতো পরিবর্তনে নানাবিধ সমস্যা দেখা যায়।

- কোক কয়লার অভাব – পশ্চিমবঙ্গে উৎকৃষ্ট মানের কোক কয়লা তেমন পাওয়া যায় না, ফলে আকরিক লোহা গলিয়ে ইস্পাত তৈরিতে অসুবিধা হয়।

- বিদ্যুতের ঘাটতি – পশ্চিমবঙ্গের লৌহ-ইস্পাত শিল্প কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত বিদ্যুতের অভাব শিল্পোৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়।

- শ্রমিক অসন্তোষ – এ রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রের অন্যতম সমস্যা হল শ্রমিক ধর্মঘট, লকআউট, শ্রম দিবস নষ্ট। এই সমস্যা থেকে লৌহ-ইস্পাত শিল্পও দূরে নেই।

- আধুনিকীকরণের অভাব – রাজ্যের ইস্পাত কেন্দ্রগুলি গতানুগতিক পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

দুর্গাপুরকে ‘ইস্পাত নগরী’ বলা হয় কেন?

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দামোদর নদের তীরে দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বৃহত্তম নগর ও শিল্পকেন্দ্র। দুর্গাপুরকে বলা হয়ে থাকে ‘ইস্পাত নগরী’। কারণ এখানে রয়েছে একাধিক ইস্পাত প্রকল্প। এগুলি হল –

- বৃহদায়তন লৌহ-ইস্পাত কারখানা – 1960 সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে ও ব্রিটিশ কোম্পানি ইসকনের কারিগরি সহায়তায় দুর্গাপুরে বৃহদায়তন ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠে।

- অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট – ‘ক্রোমিয়াম ইস্পাত’ বা ‘নিকেল ইস্পাত’ উৎপাদনের একটি কারখানা আছে দুর্গাপুরে। এর নাম অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট।

- সংকর ইস্পাত কারখানা – জাপান ও কানাডার কারিগরি সহযোগিতায় দুর্গাপুরে গড়ে উঠেছে একটি সংকর ইস্পাত কারখানা। এটি পরিচালিত হয় ‘অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট’ (ASP) দ্বারা।

হাওড়া শহরকে ‘ভারতের গ্লাসগো’ বলা হয় কেন?

পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার সদর শহর হাওড়া পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং হুগলি শিল্পাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র। হাওড়া শহরকে বলা হয়ে থাকে ভারতের গ্লাসগো। কারণ – গ্রেট ব্রিটেনের গ্লাসগো শহরের সঙ্গে এর কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। এগুলি হল –

- গ্লাসগো ক্লাইড (Clyde) নদীর তীরে অবস্থিত। তেমনি হাওড়া হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত।

- গ্লাসগোতে যেমন প্রচুর সংখ্যক যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সমাবেশ ঘটেছে। তেমনি হাওড়া শহরেও অসংখ্য ক্ষুদ্র, মাঝারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বস্ত্রবয়ন শিল্প, পাটশিল্প ইত্যাদি গড়ে উঠেছে।

- গ্লাসগো শহরের মতোই এই সমস্ত শিল্পসমূহের আকর্ষণে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত, প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, ওড়িশা এমনকি উত্তরপ্রদেশ থেকে বহু মানুষ হাওড়া শহরে এসে ভিড় জমিয়েছে। ফলে হাওড়া শহর ঘিঞ্জি ও ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

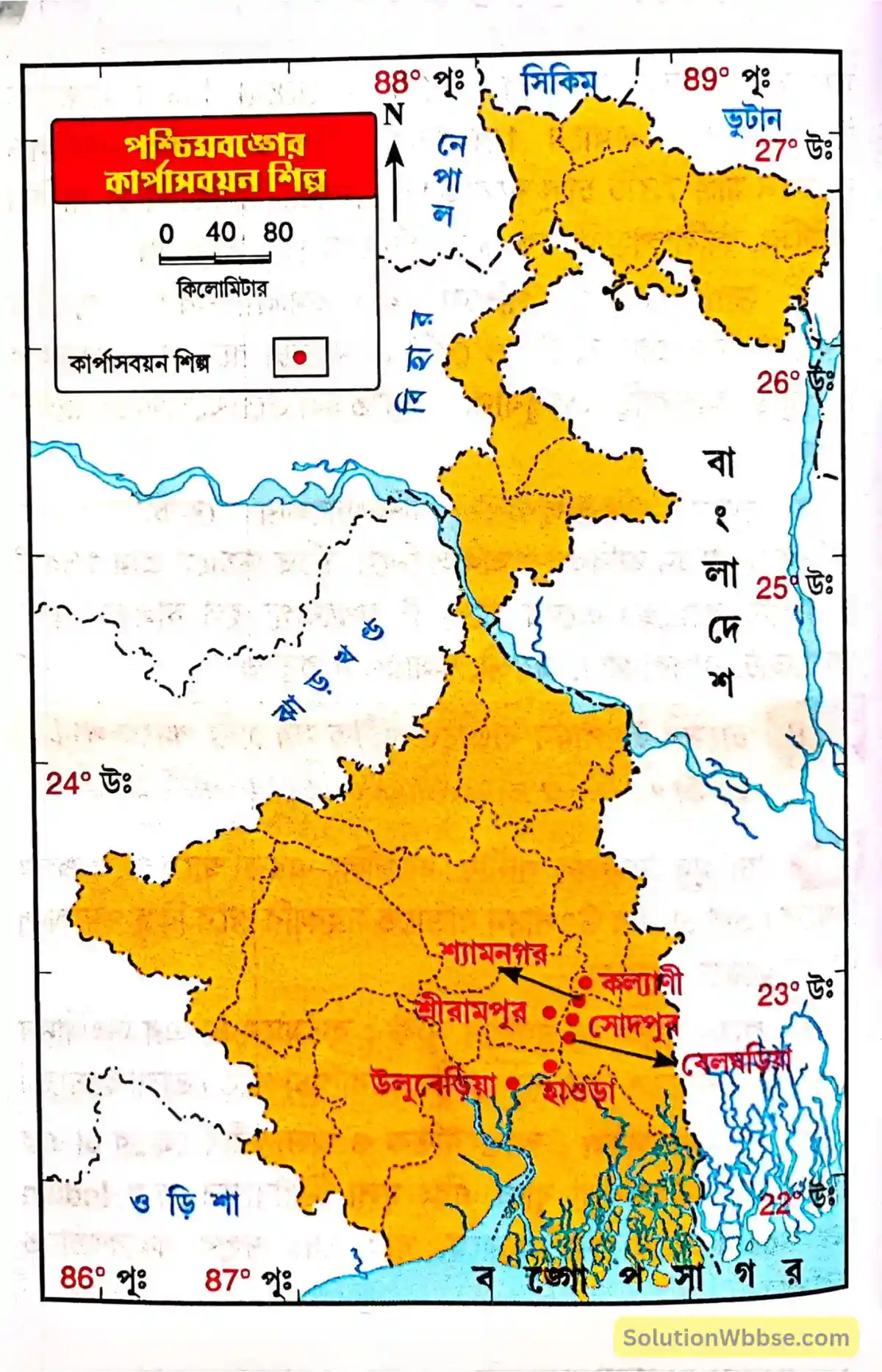

পশ্চিমবঙ্গের কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতির কারণগুলি লেখো।

1818 সালে পশ্চিমবঙ্গের ঘুসুড়িতে ভারতের প্রথম কার্পাস কলটি স্থাপিত হয়। এরপর ধীরে ধীরে শ্রীরামপুর, কোন্নগর, রিষড়া, সোদপুর, হাওড়া, বেলঘড়িয়া প্রভৃতি স্থানে প্রায় 35 টিরও বেশি কার্পাস কল গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে তুলোর চাষ সেভাবে করা না হলেও 2006-07 সালে এ রাজ্যে প্রায় 332.96 লক্ষ কিগ্রা সুতো এবং 41.64 লক্ষ মিটার মিল কাপড় উৎপাদিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের কার্পাসবয়ন শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণগুলি হল –

- ব্যাপক চাহিদা – পশ্চিমবঙ্গে কার্পাসবয়ন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কাঁচা তুলো না পাওয়া গেলেও কলকাতার বাজারের ব্যাপক চাহিদাকে কেন্দ্র করে কার্পাসবয়ন শিল্প কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছে।

- উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা – জাতীয় সড়কপথ (2, 4, 5, 6, 31 প্রভৃতি) ও রেলপথে উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য মহারাষ্ট্র, গুজরাটের লাভা মালভূমির উৎপাদিত কাঁচা তুলো সহজেই আনা যায়।

- শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য – রানিগঞ্জের কয়লা, দামোদর উপত্যকার জলবিদ্যুৎ এবং ব্যান্ডেল, কোলাঘাট প্রভৃতি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি পাওয়ার সুবিধা রয়েছে।

- বন্দরের সুবিধা – কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে শিল্পের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি, কার্পাসবস্ত্র রপ্তানির ব্যাপক সুবিধা আছে।

- দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক – জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে কার্পাসবয়ন শিল্পের প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিক সুলভেই পাওয়া যায়।

- অন্যান্য কারণ – এ ছাড়া কলকাতা, হলদিয়া, আসানসোল শিল্পাঞ্চল থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়ার সুবিধা, উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ুতে সুতো কাটার সুবিধা প্রভৃতি কারণে পশ্চিমবঙ্গে কার্পাসবয়ন শিল্প উন্নতি লাভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের কার্পাসবয়ন শিল্পের সমস্যাগুলি লেখো।

বিভিন্ন সমস্যার কারণে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কার্পাস কলগুলি রুগ্নপ্রায়। সমস্যাগুলি হল –

- কাঁচামালের সমস্যা – পশ্চিমবঙ্গে কাঁচা তুলো না পাওয়াযাওয়ায় গুজরাট, মহারাষ্ট্র থেকে তুলো আমদানির ব্যয় অনেক বেশি হয়।

- কম চাহিদা – ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের উন্নতমানের কৃত্রিম তত্ত্ব মিশ্রিত অপেক্ষাকৃত কম দামি বস্ত্রের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রের চাহিদা অভ্যন্তরীণ বাজারে বেশ কম।

- বিনিয়োগে অনীহা – পশ্চিমবঙ্গে কার্পাসবয়ন শিল্পে আধুনিক মিল গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া, পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি এ রাজ্যে প্রতিযোগী সংস্থা গঠনে আগ্রহী নয়।

- অন্যান্য সমস্যা – এ ছাড়া অন্যান্য সমস্যাগুলি হল – কার্পাসবয়ন কলগুলিতে পুরোনো যন্ত্রপাতির মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়। এ রাজ্যে ঘন ঘন শ্রমিক অসন্তোষের কারণে কার্পাস উৎপাদন ব্যাহত হয়। অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ কার্পাস কলগুলির উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়।

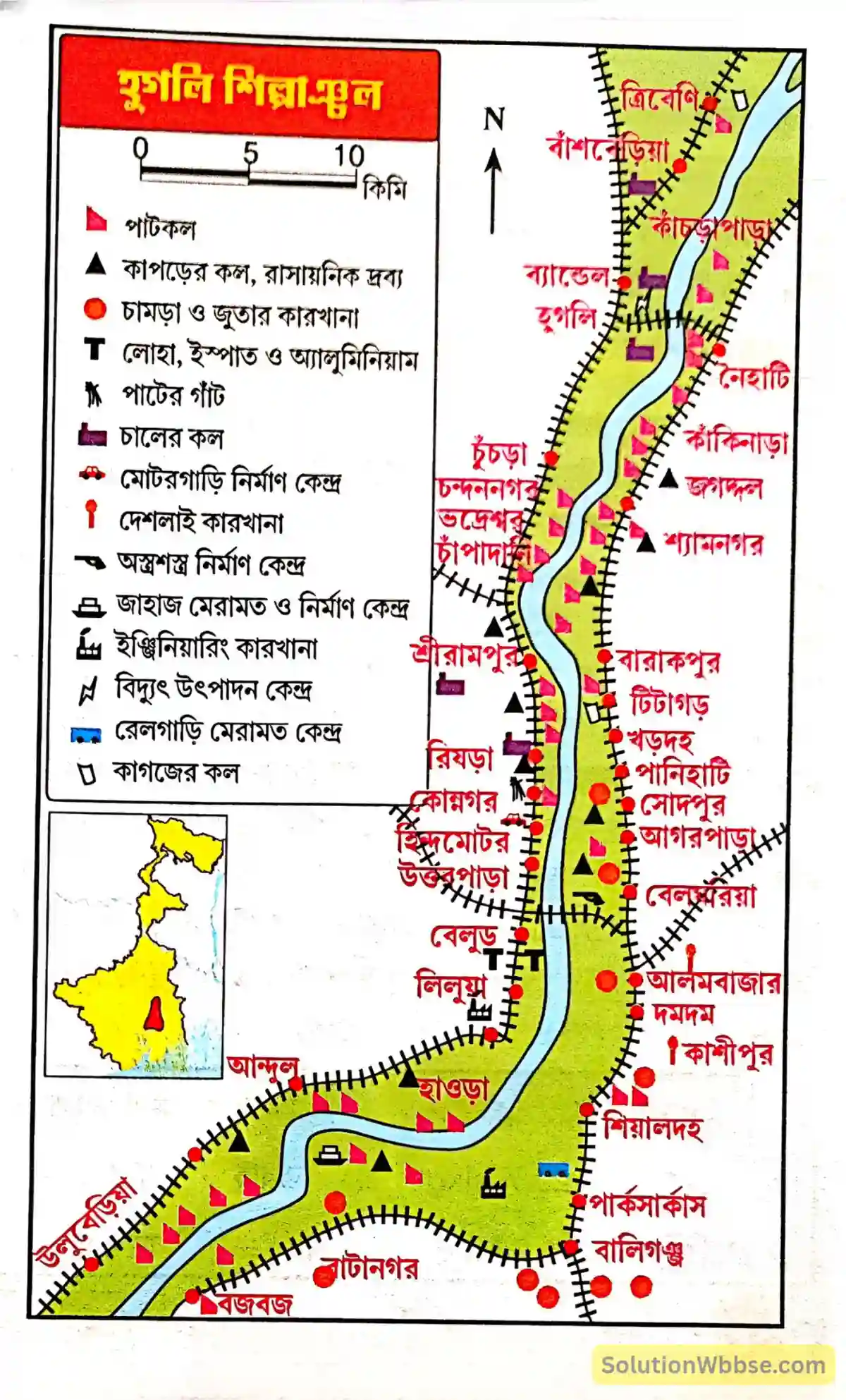

চিত্রসহ হুগলি নদীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করো।

হুগলি বা বৃহত্তর কলকাতা শিল্পাঞ্চল – হুগলি নদীর উভয় তীরে উত্তরে কল্যাণী-ত্রিবেণি থেকে দক্ষিণে বিড়লাপুর-উলুবেড়িয়া পর্যন্ত প্রসারিত এক নিরবিচ্ছিন্ন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। এর নাম হুগলি শিল্পাঞ্চল। কলকাতা মহানগরী এই শিল্পাঞ্চলের মাঝখানে অবস্থান করছে বলে একে কলকাতা শিল্পাঞ্চলও বলা হয়ে থাকে। এই শিল্পাঞ্চল কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেরই নয়, সমগ্র ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল। যদিও বিভিন্ন শিল্প এই শিল্পাঞ্চলে গড়ে উঠেছে তথাপি পাটশিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পই হল এখানকার প্রধান দুটি শিল্প। এখানকার প্রধান প্রধান শিল্প ও শিল্পকেন্দ্রগুলি নীচে চার্টের মাধ্যমে দেখানো হল –

| শিল্প | শিল্পকেন্দ্র |

| পাটশিল্প | নৈহাটি, জগদ্দল, শ্যামনগর, ব্যারাকপুর, বৈদ্যবাটি, খড়দহ, ভদ্রেশ্বর, বজবজ, উলুবেড়িয়া, টিটাগড়, শ্রীরামপুর, ভাটপাড়া প্রভৃতি। |

| সুতিবস্ত্র | রিষড়া, শ্রীরামপুর, কোন্নগর, হাওড়া, সালকিয়া, পানিহাটি, বেলঘড়িয়া, শ্যামনগর, সোদপুর, ফুলেশ্বর প্রভৃতি। |

| ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প | ইছাপুর ও কাশীপুরে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, কাঁচরাপাড়া ও লিলুয়ায় রেলইঞ্জিন মেরামতের কারখানা, হিন্দমোটরে মোটরগাড়ি তৈরির কারখানা, বেলঘড়িয়ার টেক্সম্যাকোতে বয়নশিল্পের যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা। জেসপ, গেস্টকিন কোম্পানির বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য তৈরির কারখানা প্রসিদ্ধ। |

| কাগজ শিল্প | বালি, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণি, হালিশহর, চাকদহ, টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, নৈহাটি প্রভৃতি। |

| রাসায়নিক শিল্প | কলকাতা, হাওড়া, রিষড়া, কোন্নগর প্রভৃতি। |

| চামড়া শিল্প | ট্যাংরা, পার্ক সার্কাস, বাটানগর, বানতলা প্রভৃতি। |

এ ছাড়া বয়ন শিল্প – মৌড়িগ্রাম, রেলওয়াগন – দমদম, অ্যালুমিনিয়াম – বেলুড়, সংকর ইস্পাত – কলকাতা, সুতা শিল্প – কল্যাণী, ক্যামেরা ও জরিপের যন্ত্রপাতি – যাদবপুর, জাহাজ নির্মাণ শিল্প – গার্ডেনরিচ, টায়ার শিল্প – কল্যাণী, সাহাগঞ্জ, দুগ্ধ শিল্প – ডানকুনি, বৈদ্যুতিক শিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি – সল্টলেক এবং ওয়াটারপ্রুফ শিল্প – পানিহাটি ইত্যাদি শিল্প গড়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্পের সমস্যা সমাধানে কোন্ কোন্ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

আর্থিক সহায়তা প্রদান- হুগলি পাট শিল্পাঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আর্থিক সহায়তার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

- নদী বন্দরের উন্নয়ন – হুগলি নদী সংলগ্ন কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বাড়ানোর জন্য ড্রেজিং প্রথা এবং ফারাক্কা ব্যারেজ পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে।

- পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ – বিদ্যুতের ঘাটতিতে যাতে হুগলির পাট শিল্পোৎপাদন ব্যাহত না হয় সেজন্য কোলাঘাট, ফারাক্কা, বজবজ প্রভৃতি স্থান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

- যন্ত্রপাতির পুনঃস্থাপন – পুরোনো যন্ত্রপাতির জায়গায় এই রাজ্যের পাট শিল্পকেন্দ্রগুলিতে নতুন নতুন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

- রাস্তাঘাটের উন্নতি – হুগলির পাট শিল্পাঞ্চলকেন্দ্রিক রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি ঘটানো হয়েছে।

সাইসল গাছ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

সাইসল একপ্রকার পাট জাতীয় গাছ। এর থেকে পাটের মতো আঁশ পাওয়া যায়, যা থেকে দড়ি তৈরি হয়। বীরভূমে সাইসল গবেষণা কেন্দ্র এবং রাজনগরে সাইসল চাষের খামার আছে।

পশ্চিমবঙ্গে চা শিল্পের বিকাশ আলোচনা করো।

পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্প অত্যন্ত পুরোনো। ভারতে এই চা শিল্পের সূচনা ঘটে ইংরেজদের মাধ্যমে। তদানীন্তন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক -এর প্রচেষ্টায় 1834 সালে ‘Tea Committee’ গঠিত হয়। এর ফলস্বরূপ 1962 সালে পশ্চিমবঙ্গের তরাই অঞ্চলে প্রথম চা বাগান গড়ে ওঠে। বর্তমানে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রায় 343টিরও বেশি চা বাগিচা প্রায় 1-15 লক্ষ হেক্টর জমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই বাগিচাগুলিতে প্রায় 6000টি ছোটো চা শিল্প কারখানা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র ভারতের প্রায় 24% চা উৎপাদন করে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান চা শিল্পকেন্দ্রগুলির বেশিরভাগ দার্জিলিং -এর ‘হ্যাপি ভ্যালি টি এস্টেট’, লাবুবা, তাকদা, কার্শিয়াং- এর মকাইবাড়িতে গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তরদিনাজপুর এবং খুব সম্প্রতি পুরুলিয়ায় চা চাষ শুরু হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের চা উৎপাদনের তথ্য (2012) –

| স্থান | মোট উৎপাদন |

| ডুয়ার্স | 129.7 Mkg |

| দার্জিলিং | 81.0 Mkg |

| তরাই | 08.6 Mkg |

বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের উল্লেখ করো।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকার খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রগুলি নীচে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল –

| খাদ্য প্রক্রিয়া- করণের ক্ষেত্র | উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য |

| ফল ও সবজি প্রক্রিয়াকরণ | ফলের জুস, হিমায়িত ফল, নানাধরনের আচার, জ্যাম, জেলি, সুরা, সবজিজাত খাদ্য, টম্যাটো সস্, ভিনিগার, কাসুন্দি প্রভৃতি। |

| দানাশস্য প্রক্রিয়াকরণ | ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি দানাশস্য থেকে চাল, আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, তেল, চিড়ে, মুড়ি, ছাতু, পাঁপড় প্রভৃতি। |

| দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ | মাখন, ঘি, পনির, চিজ, ক্ষীর, ছানা, দই, দুধ, মিষ্টি প্রভৃতি। |

| মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ | মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে, টুকরো করে কেটে কৌটোজাতকরণ। |

| মাংস প্রক্রিয়াকরণ | পোলট্রি ও ছাগল, ভেড়া, গোরু প্রতিপালন করে তা থেকে প্রাপ্ত মাংস কৌটোজাতকরণ। |

| পানীয় দ্রব্য | বিভিন্ন ধরনের কোল্ড ড্রিংক্স, মিনারেল ওয়াটার প্রভৃতি। |

| অন্যান্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্র | গুঁড়ো মশলা, বিস্কুট, রুটি, কর্নফ্লেক্স, কেক, লজেন্স, চকোলেট, ক্যান্ডি, আইস্ক্রিম, নডিউল, চানাচুর, চিপস্, ভুজিয়া, ধোকা প্রভৃতি। |

2011-12 সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন একটি ছকের মাধ্যমে দেখাও।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উৎপাদন 2011-12 —

| শিল্পের নাম | 2011-12 সালে উৎপদান | লক্ষ ইয়েন/কেজি |

| পাট শিল্প | 113.5 | ইয়েন |

| বস্ত্রবয়ন শিল্প | 19504 | কেজি |

| খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প | 1,91,797 | কেজি |

| চা শিল্প | 1,91,327 | কেজি |

ক্ষুদ্র শিল্প বলতে কী বোঝো? পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র শিল্পের নাম ও অবস্থান লেখো।

ক্ষুদ্র শিল্প (Small Scale Industry) – অল্প মূলধন ও শ্রমিক সহযোগে ছোটো ছোটো কারখানা বা যন্ত্রের সাহায্যে যে শিল্প গড়ে ওঠে, তাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র শিল্প –

- শক্তিচালিত তাঁত (Powerloom) – পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে 5440টি শক্তিচালিত তাঁত রয়েছে। এই শিল্প সারা রাজ্যেই ছড়িয়ে আছে।

- পোশাক তৈরি শিল্প – উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, কলকাতা প্রভৃতি জেলায় বিস্তার লাভ করেছে।

- হোসিয়ারি শিল্প – হাওড়া, হুগলি, কলকাতা প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়।

- চর্ম শিল্প – কলকাতা, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলায় গড়ে উঠেছে।

- বিড়ি শিল্প – পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলায় (পুরুলিয়া, মুরশিদাবাদ বেশি প্রাধান্য পায়) অল্পবিস্তর গড়ে উঠেছে।

- মৎস্য শিল্প – পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূল অঞ্চলে মৎস্য আহরণের উপর নির্ভর করে মৎস্য শিল্প গড়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান কুটির শিল্প কী কী?

- হস্তচালিত তাঁত (Handloom) –

- হুগলির ধনেখালি।

- বেগমপুর।

- ফরাসডাঙা।

- নদিয়ার শান্তিপুর।

- বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর।

- বীরভূমের শ্রীনিকেতন।

- পূর্ব মেদিনীপুরের অমর্শি।

- গালা শিল্প – পুরুলিয়ার ঝালদা ও বাঁকুড়ার সোনামুখি।

- বাসন শিল্প – বাঁকুড়া, মুরশিদাবাদ (খাগড়া)।

- রেশম শিল্প – মুরশিদাবাদ, মালদহ (সুজাপুর, কালিয়াচক)।

- মৃৎশিল্প – কলকাতা (কুমারটুলি), নদিয়া (কৃষ্ণনগর)।

- শঙ্খ শিল্প – পূর্ব মেদিনীপুর (দিঘা, ঘাটাল)।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমস্যাগুলি আলোচনা করো।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমস্যাগুলি হল –

- সংকুচিত বাজার – বিশ্বায়নের ফলে বিদেশি দ্রব্য চকচকে মোড়কে এমনভাবে পশ্চিমবঙ্গের ছোটোখাটো বাজারে ঢুকে পড়েছে যে স্থানীয়ভাবে তৈরি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার হ্রাস পাচ্ছে।

- তীব্র প্রতিযোগিতা – স্থানীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যগুলির দাম অনেক সময় বিদেশি দ্রব্যের থেকে বেশি হয়, ফলে এইসব দ্রব্য তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

- শ্রমিকের অভাব – হাতের কাজ ছেড়ে এখন অনেকেই স্থায়ী চাকরির চেষ্টা করছে, ফলে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (যেমন – ছৌ নাচের মুখোশ তৈরি, পাটশিল্প) দক্ষ শ্রমিকের অভাব বোধ করছে।

- প্রচার ও বিপণন কেন্দ্রের অভাব – পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের গুণগত মান, বৈশিষ্ট্য, উপযোগিতা বিষয়ে প্রচার খুব কম এবং স্থায়ী বিপণন কেন্দ্রের সংখ্যাও খুব কম হওয়ায় এই শিল্প প্রচারাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নতি লাভ করার কারণগুলি লেখো।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতির কারণগুলি হল –

- কাঁচামালের জোগান – ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাঁচামাল পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে। খুব সামান্য পণ্য অন্য রাজ্য থেকে আনতে হয় এবং তা কলকাতার বাজারে সহজলভ্য।

- কম মূলধন – এই শিল্প স্থাপনের জন্য অল্প মূলধন প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক, কো-অপারেটিভ থেকেই শিল্প স্থাপনের জন্য সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পাওয়া যায়।

- অল্প জমির প্রায়াজন – এই শিল্প স্থাপনের জন্য বড়ো জমির পরিবর্তে ক্ষুদ্র জমির প্রয়োজন হয়। এমনকি ছোটো ছোটো জমি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও কোনো অসুবিধা হয় না।

- দক্ষ ও সুলভ শুমিক – গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজের সুখা সময়ে মানুষ এই সব শিল্পের কাজে নিযুক্ত হয়। উপরন্তু জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা রয়েছে। ফলে, শিল্পের প্রয়োজনীয় দক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের অভাব হয় না।

- স্থানীয় বাজার – ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের (বিড়ি, তাঁত বস্ত্র, প্রক্রিয়াকরণজাত খাদ্য, জুতো, ব্যাগ প্রভৃতি) স্থানীয় বাজারেই যথেষ্ট চাহিদা থাকে বলে রপ্তানিযোগ্য বাজারের প্রয়োজন হয় না। এ ছাড়া সরকার কর্তৃক বেশ কিছু স্থায়ী বিপণনকেন্দ্রও রয়েছে এবং প্রতি বছর প্রতি জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মেলাও হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের কয়েকটি বিখ্যাত শহরের নাম লেখো এবং কেন বিখ্যাত লেখো।

| শহর | কেন বিখ্যাত |

| চিত্তরঞ্জন | পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। এখানে ভারতের বৃহত্তম রেলইঞ্জিন তৈরির কারখানা ‘চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্’ অবস্থিত। |

| রূপনারায়ণপুর | পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। এখানকার বৈদ্যুতিক তার শিল্প ভারত বিখ্যাত। |

| সাঁওতালডিহি | পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ভিত্তি করে একটি ছোটোখাটো শিল্পাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। |

| বক্রেশ্বর | বীরভূমের বক্রেশ্বর উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত। এখানে একটি বিরাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। |

| বেলপাহাড়ি | বেলপাহাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত। |

| নানুর | বীরভূম জেলার সিউড়ি মহকুমার ছোটো গ্রাম নানুর। এই গ্রামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খননকার্য চালিয়ে গুপ্ত যুগের স্বর্ণমুদ্রা, টেরাকোটার (terra মাটি; cotta = পোড়া) কাজ ইত্যাদি প্রায় 1500 বছরের পুরোনো সভ্যতার নিদর্শন পেয়েছে। |

উত্তরবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শহরগুলির নাম লেখো এবং কেন বিখ্যাত লেখো।

| শহর | কেন বিখ্যাত |

| ইংরেজ বাজার | মালদহ জেলার সদর শহর ইংরেজ বাজার মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। পুরোনো এই শহরটি আম ও রেশম শিল্পের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। |

| কোচবিহার | কোচবিহার জেলার সদর শহর ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র কোচবিহার তোর্সা নদীর তীরে অবস্থিত। কামতেশ্বরী মন্দির, রাজবাড়ি, মদনমোহন মন্দির, সাগর দিঘি, দেবীবাড়ি, বৈরাগী দিঘি এখানকার দর্শনীয় স্থান। |

| রায়গঞ্জ | উত্তর দিনাজপুর জেলার সদর শহর, বাণিজ্য ও শিক্ষাকেন্দ্র রায়গঞ্জ কুলিক নদীর তীরে অবস্থিত। এই শহরের অনতিদূরে একটি পক্ষীনিবাস রয়েছে। |

| বালুরঘাট | দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র বালুরঘাট আত্রাই নদীর তীরে অবস্থিত। |

রাঢ় সমভূমি অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শহরগুলির নাম লেখো এবং কেন বিখ্যাত লেখো।

| শহর | কেন বিখ্যাত |

| বোলপুর | বীরভূম জেলার উল্লেখযোগ্য শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র হল বোলপুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন। এখানে অবস্থিত। এখানে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী অবস্থিত। |

| বিষ্ণুপুর | অতীতের মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া জেলার একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক শহর ও কুটির শিল্পকেন্দ্র। টেরাকোটার কাজের জন্য বিষ্ণুপুর বিখ্যাত। |

| ঝাড়গ্রাম | ঝাড়গ্রাম জেলায় অবস্থিত একটি মহকুমা শহর। |

| বাঁকুড়া | বাঁকুড়া জেলার সদর শহর হল বাঁকুড়া। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার পোড়ামাটির পুতুল ও রেশম বিখ্যাত। |

| সিউড়ি | বীরভূম জেলার সদর শহর ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। |

| সাঁইথিয়া | সিউড়ির অনতিদূরে অবস্থিত সাঁইথিয়া শহরটি বীরভূমের একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। |

| দুবরাজপুর | বীরভূমের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র ও শহর। এর কাছেই বিখ্যাত মামাভাগ্নে পাহাড় অবস্থিত। |

গঙ্গার বদ্বীপ সমভূমি অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শহরগুলির নাম লেখো এবং কেন বিখ্যাত লেখো।

| জেলা | শহর | কেন বিখ্যাত |

| কলকাতা | কলকাতা | পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, মেট্রোপলিটন শহর ও প্রধান শিল্প বাণিজ্যকেন্দ্র। |

| হাওড়া | হাওড়া | হাওড়া জেলার সদর শহর ও পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পশহর। |

| মুরশিদাবাদ | বহরমপুর | জেলা সদর ও প্রধান সাংস্কৃতিক বাণিজ্যকেন্দ্র। |

| নদিয়া | কৃষ্ণনগর শান্তিপুর নবদ্বীপ রানাঘাট | জেলা সদর ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার মাটির পুতুল বিখ্যাত। বিখ্যাত তাঁত বস্ত্রকেন্দ্র। ঐতিহাসিক জনপদ ও ধর্মকেন্দ্র এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। উল্লেখযোগ্য শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। |

| উত্তর 24 পরগনা | বারাসাত দমদম বনগাঁ ব্যারাকপুর | সদর শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও কাশীপুর অস্ত্র তৈরির কারখানা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। বাণিজ্যকেন্দ্র ও সেনানিবাসের জন্য বিখ্যাত। |

| দক্ষিণ 24 পরগনা | ডায়মন্ডহারবার বজবজ | উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য ও পর্যটন কেন্দ্র। উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র। |

| পূর্ব বর্ধমান | বর্ধমান কালনা কাটোয়া | জেলা সদর ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। বাণিজ্যকেন্দ্র। |

| পূর্ব মেদিনীপুর | তমলুক হলদিয়া | পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা উপসদর ও শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান শিল্পাঞ্চল ও বন্দর। |

| পশ্চিম মেদিনীপুর | ঘাটাল | পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা উপসদর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। |

হাওড়া শহরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

- অবস্থান – কলকাতার ঠিক উলটোদিকে হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ শহর হাওড়া অবস্থিত।

- পত্তন – হাওড়ার জন্ম কলকাতার আগে। 1713 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হাওড়া, সালকিয়া, রামকৃষ্ণপুর, কাসুনদিয়া এবং বাটোর নামক পাঁচটি গ্রাম নিয়ে হাওড়া শহরের পত্তন করে।

হাওড়া শহরের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব –

- জনসংখ্যা – হাওড়া পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় জনবহুল মহানগর। এই শহরের জনসংখ্যা প্রায় 10.75 লক্ষ (2011 সালের জনগণনা অনুসারে)।

- শিল্প শহর – হাওড়া পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শহর। এখানে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বস্ত্রবয়ন শিল্প, পাটশিল্পের সমাবেশ ঘটেছে।

- বিশেষ নাম – হাওড়া শহরকে ‘প্রাচ্যের শেফিল্ড’ বা ‘ভারতের গ্লাসগো’ বলা হয়ে থাকে।

- যমজ শহর – হুগলি নদীর পূর্ব তীরে কলকাতা আর ঠিক তার বিপরীতে পশ্চিম তীরে হাওড়া। রবীন্দ্রসেতু ও বিদ্যাসাগর সেতু এই দুই শহরকে যুক্ত করেছে, এরা একে অন্যের পরিপূরক। ফলে কলকাতার যমজ শহর হিসেবে হাওড়া গড়ে উঠেছে।

- দর্শনীয় স্থান – আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু বোটানিক্যাল গার্ডেন এই শহরের অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বন্দর দুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুটি বন্দর হল কলকাতা বন্দর ও হলদিয়া বন্দর।

কলকাতা বন্দর –

- অবস্থান – বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে 128 কিমি অভ্যন্তরে হুগলি নদীর বামতীরে অবস্থিত কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিখ্যাত নদী বন্দর। এটি 1870 সালে গড়ে ওঠে।

- পোতাশ্রয় – কলকাতা বন্দরের পোতাশ্রয়টি কৃত্রিম। খিদিরপুর ও নেতাজি সুভাষ নামে দুটি ডক্, 9টি জেটি এবং 5টি ড্রাই ডক্ আছে এই পোতাশ্রয়ে।

- পশ্চাদ্ভূমি – সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল ও ভুটান দেশ এবং অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি।

- আমদানি দ্রব্য – খনিজ তেল, সার, কাগজ, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, গন্ধক, মোটরগাড়ি, ধাতব দ্রব্য প্রভৃতি।

- রপ্তানি দ্রব্য – পাটজাত দ্রব্য, চা, তৈলবীজ, চামড়া, লাক্ষা, মাছ, তৈরি পোশাক, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, আকরিক লোহা প্রভৃতি।

হলদিয়া বন্দর –

- অবস্থান – কলকাতা বন্দরের প্রায় 90 কিমি দক্ষিণে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় হুগলি ও হলদি নদীর সংযোগস্থলে 1977 সালে হলদিয়া নদী বন্দরটি গড়ে ওঠে। এটি কলকাতার পরিপুরক বন্দর রূপে পরিচিত।

- পোতাশ্রয় – হলদিয়া বন্দরের পোতাশ্রয়টি 15টি বার্জ দ্বারা সুসজ্জিত। এখানে 3টি তৈল জেটি আছে।

- পশ্চাদ্ভূমি – পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার পূর্বাংশ নিয়ে এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি গঠিত।

- আমদানি দ্রব্য – হলদিয়া প্রধানত আমদানিকারক বন্দর। খনিজ তেল, রাসায়নিক দ্রব্য, সার, নিউজপ্রিন্ট, গ্যাস (LPG) প্রভৃতি।

- রপ্তানি দ্রব্য – মৎস্যজাত দ্রব্য, পাটজাত দ্রব্য, চা, চিনি, চাল, লাক্ষা, অভ্র, আকরিক লোহা প্রভৃতি।

কলকাতা বন্দরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করো।

অথবা, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতিতে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব লেখো।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, ব্যাবসা-বাণিজ্য ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম।

- কৃষি উন্নয়ন – পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য, যেমন – চাল, চা, তৈলবীজ, পাটজাত দ্রব্য, লাক্ষা প্রভৃতি কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি অব্যাহত থাকে।

- শিল্পোন্নয়ন – শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি আমদানি ও শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে কলকাতা বন্দর পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

- কর্মসংস্থান বৃদ্ধি – কলকাতা বন্দরে ও বন্দরকে ভিত্তি করে বিকশিত বিভিন্ন শিল্পকারখানায়, পরিবহণ মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

- পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি – কলকাতা বন্দরের আমদানি, রপ্তানি দ্রব্য পরিবহণের জন্য পশ্চিমবঙ্গে সড়কপথ, রেলপথ ও জলপথের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে।

- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন – চা, পাটজাত দ্রব্য প্রভৃতি কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করে ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে।

- অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রসার – কলকাতা বন্দর থেকে ভারতের অন্যান্য বন্দরে জাহাজ চলাচল করে, ফলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে।

কলকাতা বন্দরের ক্রম-অবনতির কারণগুলি লেখো।

অথবা, কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব হ্রাসের কারণগুলি লেখো।

কলকাতা একসময় পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। বর্তমানে এই বন্দরে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে যা বন্দরটির গুরুত্ব হ্রাস করেছে। সমস্যাগুলি হল –

- হুগলি নদীর নাব্যতা হ্রাস – পশ্চিমবঙ্গে হুগলি নদীর নিম্নপ্রবাহ দেখা যায়। ফলে, প্রচুর পরিমাণে বালি, কাদা, পলি নদীবক্ষে সঞ্চিত হওয়ায় নদীর গভীরতা হ্রাস পেয়েছে। তাই সমুদ্রগামী জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসতে পারে না।

- অসংখ্য নদী বাঁক – মোহানা থেকে কলকাতা বন্দর পর্যন্ত হুগলি নদীতে অসংখ্য নদী বাঁক রয়েছে যা জাহাজ চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়।

- অসংখ্য বালুচর – মোহানা থেকে কলকাতা বন্দর পর্যন্ত হুগলি নদীতে 15টি বালুচর রয়েছে, ফলে বিদেশি জাহাজগুলি পথ-প্রদর্শক জাহাজ (Pilot ship) ছাড়া কলকাতা বন্দরে প্রবেশ করতে পারে না।

- বন্দরের স্থানাভাব – কলকাতা বন্দরে স্থানাভাবের জন্য একসঙ্গে বেশি জাহাজ নোঙর করতে পারে না। আবার জেটি কম থাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ্য বোঝাই বা খালাস কোনোটাই করা যায় না।

- পশ্চাদভূমির আয়তন হ্রাস – ওড়িশার পারাদ্বীপ বন্দর স্থাপনের ফলে কলকাতা বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি হ্রাস পেয়েছে।

- অধিক শুল্ক হার – ভারতের অন্যান্য বন্দরের তুলনায় কলকাতা বন্দরের শুল্ক হার বেশি। ফলে বহু বিদেশি জাহাজ এখানে পণ্য বোঝাই বা খালাস করতে চায় না।

- রপ্তানি পণ্যের চাহিদা হ্রাস – কলকাতা বন্দর দিয়ে প্রচুর পাট রপ্তানি করা হত। বর্তমানে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় কলকাতা বন্দরের রপ্তানি পণ্যের পরিমাণও কমেছে।

- নদীতে ঘন ঘন বান – হুগলি নদীতে মাঝে মাঝেই প্রবল বন্যা হয় যা অপেক্ষারত জাহাজের ক্ষতি করে।

- ব্যয়বহুল – পলি সরানোর জন্য নদীবক্ষে নিয়মিত ড্রেজিং এবং পথ-প্রদর্শক জাহাজের ব্যবস্থা করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়।

কলকাতা বন্দরের সমস্যা সমাধানে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

কলকাতা বন্দরের সমস্যা সমাধানে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি হল –

- ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প রূপায়ণ – হুগলি নদীতে জলপ্রবাহ বৃদ্ধি করে নাব্যতাজনিত সমস্যা দূর করার জন্য ফারাক্কায় ফারাক্কা ব্যারেজ এবং জঙ্গিপুরে জঙ্গিপুর ব্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে। এই দুটি ব্যারেজকে যুক্তকারী 38.4 কিমি দৈর্ঘ্যের একটি সংযোগকারী খাল খনন করা হয়েছে যার দ্বারা গঙ্গা নদীর অতিরিক্ত জল হুগলি নদীতে আনা যায়।

- হলদিয়া ডক্ নির্মাণ – কলকাতা বন্দর থেকে প্রায় 90 কিমি দক্ষিণে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ায় হুগলি ও হলদি নদীর সংযোগস্থলে হলদিয়া ডক্ নামে একটি বড়ো সহযোগী ডক্ নির্মাণ করা হয়েছে। এই বন্দরের প্রবেশপথে বালুচর ও বাঁক নেই এবং জলের গভীরতাও প্রায় 10 মিটার। ফলে বড়ো জাহাজ ঢুকতে অসুবিধা হয় না।

- নিয়মিত ড্রেজিং -এর ব্যবস্থা – বন্দর থেকে মোহানা অঞ্চল পর্যন্ত অংশে হুগলি নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত ড্রেজিং করে পলি তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- পথ-প্রদর্শক জাহাজের ব্যবস্থা – বর্তমানে জোয়ারের সময় পথ-প্রদর্শক জাহাজের সাহায্যে সমুদ্রগামী বড়ো জাহাজকে মোহানা থেকে পথ দেখিয়ে বন্দরে আনা হয়।

- আধুনিকীকরণ – মাল তোলা ও নামানোর ক্ষেত্রে উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বন্দরের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা বন্দরটির আধুনিকীকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

হলদিয়া বন্দরের গুরুত্ব আলোচনা করো।

কলকাতা বন্দরের পরিপূরক বন্দর হিসেবে হলদিয়া বন্দর গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে পূর্ব ভারতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতিতে এই বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। যথা –

- কলকাতার পরিপূরক বন্দর – হুগলি নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় যে-সব বড়ো বড়ো জাহাজ কলকাতা বন্দরে প্রবেশ করতে পারে না তারা হলদিয়া বন্দরে পণ্য খালাস করে। সেখান থেকে পণ্যদ্রব্য ছোটো ছোটো জাহাজে বা সড়কপথে কলকাতা বন্দরে পাঠানো হয়।

- পশ্চাদভূমির উন্নতি – পূর্ব ভারতের বিশাল পশ্চাদ্ভূমির উন্নতি অনেকাংশে কলকাতা বন্দরের উপর নির্ভরশীল। পশ্চাদ্ভূমিতে প্রাপ্ত কৃষিজ ফসল (ধান, পাট, চা, তৈলবীজ প্রভৃতি), খনিজ সম্পদ (কয়লা, আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি) প্রভৃতি বিদেশে হলদিয়া বন্দর মারফত পাঠানো হয়। আবার পশ্চাদ্ভূমিতে গড়ে ওঠা চা, পাট, মোটরগাড়ি নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য, ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এই বন্দর মারফত আমদানি করা হয়।

- ভাভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে উন্নতি – হলদিয়া বন্দরের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য বন্দরের উন্নত যোগাযোগ থাকায় অভ্যন্তরীণ বা উপকূলীয় বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে।

- বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নতি – হলদিয়া ভারতের একটি প্রথম শ্রেণির বন্দর এবং পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর হওয়ায় এই বন্দরের মাধ্যমে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপের বাণিজ্যিক যোগাযোগ উন্নত হয়েছে।

হলদিয়া বন্দরের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

কলকাতার প্রায় 96 কিলোমিটার দক্ষিণে হুগলি নদীর মোহানা থেকে 30 কিমি অভ্যন্তরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় হলদি নদী ও হুগলি নদীর সংযোগস্থলে হলদিয়া বন্দরটি গড়ে উঠেছে।

- কলকাতার সহযোগী বন্দর – হুগলি নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় যে-সব বড়ো বড়ো জাহাজ কলকাতা বন্দরে পণ্য খালাস করে সেখান থেকে পণ্যদ্রব্য ছোটো ছোটো জাহাজে বা সড়কপথে কলকাতা বন্দরে পাঠানো হয়।

- নদী বন্দর – হলদিয়া বন্দরটি হলদি ও হুগলি নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এটি একটি নদী বন্দর।

- জলের গভীরতা – হলদিয়া বন্দরের কাছে হুগলি নদীর গভীরতা সারা বছর 30 ফুট বা 10 মিটার থাকে। যার ফলে বড়ো বড়ো জাহাজ অনায়াসে বন্দরে আসতে পারে।

- হলদিয়া বন্দরগামী সরল নদীপথ – বঙ্গোপসাগর থেকে কলকাতা বন্দরে আসতে 15টি বালুচর অতিক্রম করতে হয় আর বঙ্গোপসাগর থেকে মাত্র 3টি বালুচর অতিক্রম করে সরল পথে জাহাজগুলি হলদিয়া বন্দরে আসতে পারে।

- হলদিয়া বন্দরে গড়ে তোলা আধুনিক ব্যবস্থাসমূহ – জাহাজে মাল ওঠানো নামানোয় যান্ত্রিক পরিবহণ ব্যবস্থা এই বন্দরের প্রধান বেশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্যান্য বন্দরের তুলনায় হলদিয়া বন্দরে অনেক কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এই বন্দরে 6টি বার্থ সমন্বিত একটি ডক রয়েছে। এই বার্থগুলির মধ্যে দুটি কয়লার, একটি আকরিক লোহার, একটি রাসায়নিক সারের, একটি পেট্রোলিয়ামের এবং বাকি বার্থটি সাধারণ জাহাজি পণ্যের। এছাড়া জাহাজ মেরামতের জন্য একটি ড্রাই ডকও এখানে রয়েছে।

- বন্দরকেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চল – হলদিয়াতেই ভারতের সর্বপ্রথম বন্দরকেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে হলদিয়া বন্দরের দ্রুত উন্নতি ঘটছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘শিল্পনীতি উৎসাহ দান’ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য কী? এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘শিল্পনীতি উৎসাহ দান’ প্রকল্প –

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রকল্পটি হল আগামী 5 বছরে বৃহৎ শিল্পে 66 লক্ষ এবং অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পে 1 কোটি মানুষের কর্মসংস্থান করা। এই উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যথা –

- 2018 সালের 31 আগস্ট পর্যন্ত প্রকল্পগুলিকে চালু রাখতে হবে।

- যে-সব শিল্প সংস্থার উৎপাদন বেশি হবে তারা সাহায্য বেশি পাবে।

- এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক থেকে বেকারদের নিয়োগ করলে অতিরিক্ত সাহায্য পাওয়া যাবে।

- সর্বোচ্চ 10 বছর ই এস আই (স্বাস্থ্য সংক্রান্ত) ও প্রভিডেন্ট ফান্ডে সরকার 100% খরচ বহন করবে।

- সুন্দরবন, উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলে শিল্প গড়লে অধিক সুবিধা পাওয়া যাবে।

- 10 থেকে 100 কোটি টাকা বিনিয়োগে সর্বোচ্চ 10 বছরের জন্য বিদ্যুৎ শুল্কে ছাড় দেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (SEZ) নাম লেখো।

সাধারণভাবে “বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল” (SEZ – Special Economic Zone) বলতে বোঝায় যে শুল্কমুক্ত ভৌগোলিক অঞ্চল যেখানে অর্থনীতির নিয়ম দেশের অন্যান্য অংশের থেকে আলাদা। এই অঞ্চলে আমদানি বাণিজ্যে প্রাপ্ত আয় -এর ক্ষেত্রে পাঁচ বছর আয়করের বিশেষ ছাড় থাকবে। পরবর্তী বছর আয়করের ছাড়ের পরিমাণ হবে 50%।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনেতিক অঞ্চল –

| বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল | জেলা |

| ফলতা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল | দক্ষিণ 24 পরগনা |

| কুলপি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল | দক্ষিণ 24 পরগনা |

| কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স | কলকাতা (বানতলা) |

| মনিকাঞ্চন [Manikanchan] (রত্ন ও অলংকার) বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সল্টলেক ইলেকট্রনিক সিটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল | কলকাতা (সল্টলেক) |

পশ্চিমবঙ্গের একটি পর্যটন কেন্দ্রের পরিচয় দাও।

সমুদ্রতীরের দিঘা পশ্চিমবঙ্গের একটি জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র।

- অবস্থান – এটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত।

- কলকাতা থেকে দূরত্ব – কলকাতা থেকে এর দূরত্ব মাত্র 185 কিমি এবং সড়কপথ ও রেলপথে সহজেই কলকাতা থেকে দিঘায় পৌঁছে যাওয়া যায়।

- আকর্ষণীয় বিষয় – দিঘার সমুদ্র সৈকতের নিবিড় ঝাউবন ও সমুদ্রের অবিরাম গর্জন এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশকে মনোরম ও অপরূপ সৌন্দর্যময় করে তুলেছে। দিঘার সমুদ্র সৈকতে বসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করা যায়। ফলে প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক দৃশ্য, আরামদায়ক জলবায়ুর আকর্ষণে বহু পর্যটক এখানে আসেন। দিঘার সমুদ্র সৈকত পুরাতন এবং নতুন দিঘার সমুদ্র সৈকত এই দু-ভাগে বিভক্ত। পুরাতন দিঘার সমুদ্র সৈকত অপেক্ষা নতুন দিঘার সমুদ্র সৈকত অনেক বেশি প্রশস্ত ও বিস্তৃত। ফলে এখানে সমুদ্র-স্নান সহজে উপভোগ করা যায়। এছাড়া নতুন দিঘায় রয়েছে অমরাবতী পার্ক। এখানকার অমরাবতী লেক এবং স্নেকফার্ম পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়।

- অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয় – দিঘার নিকটেই রয়েছে তালসারি (মাত্র 10 কিমি দূরে), শঙ্করপুর সমুদ্র সৈকত (মাত্র 14 কিমি দূরে), মন্দারমণির মতো সমুদ্র সৈকত ও পর্যটন কেন্দ্র।

সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পর্যটন শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে কারণসহ ব্যাখ্যা করো।

ভূ-প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময় পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন শিল্পে উন্নতির ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পর্যটন শিল্পে এ রাজ্য অনেক পিছিয়ে। এর প্রধান কারণগুলি হল –

- বিজ্ঞাপনের অভাব – প্রচার, বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন নিগম অনেক পিছিয়ে। পর্যটন কেন্দ্রগুলি নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচার কম হয়।

- আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্রের অভাব – একমাত্র দার্জিলিং ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আর কোনো আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র নেই।

- সুসংহত পর্যটন নীতির অভাব – পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন শিল্পে উন্নতির জন্য আজও সু-সংহত পর্যটন নীতি তৈরি হয়নি।

- অনুন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা – পর্যটন শিল্পে অগ্রগতির জন্য চাই উপযুক্ত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত পর্যটন শিল্প বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় হল অনুন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। উপযুক্ত রাস্তাঘাটের অভাবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতার কারণে পশ্চিমবঙ্গের অনেক দর্শনীয় স্থান আজও পর্যটকদের দেখার বাইরে।

- রক্ষণাবেক্ষণের অভাব – উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও ঐতিহ্যগুলি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বহু মূল্যবান জিনিস চুরি হয়ে যাচ্ছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরষ্কারটির আজও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

- অন্যান্য কারণ – রাজনৈতিক অস্থিরতা, পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা, অপ্রতুল হোটেলের সংখ্যা ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্পের উন্নতিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

পর্যটন শিল্পকে দূষণহীন ও উদীয়মান শিল্প বলার কারণ কী?

মানুষ যখন নানাবিধ উদ্দেশ্যে (বিনোদন, অবকাশ, শিক্ষা, ব্যাবসা-বাণিজ্য) স্বল্প সময়ের জন্য অন্যস্থানে ভ্রমণ করে, তখন তাকে পর্যটন বলে। এই পর্যটনের ফলে অসংখ্য ব্যাবসা ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। যেমন – যাতায়াতের জন্য বিমান পরিবহণ, গাড়ির ব্যাবসা, ট্রেন-প্লেনের টিকিট কাটার ব্যাবসা, থাকার জন্য রেস্তোরাঁ, হোটেল ব্যাবসা, হোটেল বুকিং ব্যাবসা, ট্রাভেল এজেন্সির ব্যাবসা ইত্যাদি। এই সমস্ত ব্যাবসার সঙ্গে বহু মানুষের জীবিকা যুক্ত যা অর্থনীতির তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত। এগুলিকে একসঙ্গে পর্যটন শিল্প বলা হয়ে থাকে। এর কোনোটার দ্বারাই সেভাবে পরিবেশের অবনমন ঘটে না। তাই পর্যটন শিল্পকে দূষণহীন শিল্প বলা হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন শিল্প বয়সে নবীন। 1996 খ্রিস্টাব্দে পর্যটনকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেন। এজন্য পর্যটন শিল্পকে উদীয়মান শিল্প বলা হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিখ্যাত হেরিটেজ পর্যটন ক্ষেত্রের নাম করো এবং তাদের সম্পর্কে আলোচনা করো।

পশ্চিমবঙ্গের দুটি হেরিটেজ পর্যটন ক্ষেত্রের নাম হল দার্জিলিং এবং সুন্দরবন। নিম্নে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল –

দার্জিলিং –

- অবস্থান – পশ্চিমবঙ্গের একেবারে উত্তরে হিমালয়ের কোলে অবস্থিত দার্জিলিং একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন ক্ষেত্র। এটিই পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের পর্যটনক্ষেত্র।

- UNESCO কর্তৃক World Heritage Site হিসেবে ঘোষণা – 1999 সালের ডিসেম্বর মাসে ইউনেস্কো দার্জিলিং রেলকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করেন। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ‘টয়ট্রেন’ -এর জন্য বিশেষ খ্যাত। 1879 খ্রিস্টাব্দে এটি স্থাপিত হয়। ন্যারোগেজ লাইনের মধ্য দিয়ে এটি যাতায়াত করে থাকে।

- প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় – প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক দৃশ্য, আরামদায়ক জলবায়ু এবং মূলত তিনটি ‘T’ Toy train, Tea garden এবং Tiger hill -এর আকর্ষণে দেশবিদেশের বহু পর্যটক এখানে আসেন।

- অন্যান্য দর্শনীয় স্থান – দার্জিলিং চিড়িয়াখানা, রকগার্ডেন, হিমালয় মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট, তেনজিং নোরগের বাড়ি প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।

সুন্দরবন –

- অবস্থান – পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দরবন একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনক্ষেত্র।

- UNESCO কর্তৃক World Heritage Site হিসেবে ঘোষণা – সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ অরণ্য। 1997 খ্রিস্টাব্দের 12 ডিসেম্বর ইউনেস্কো সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট -এর মর্যাদা দিয়েছে। বিশ্বের 34টি দেশের 269টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে সুন্দরবন অন্যতম।

- প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় – এখানকার সুনিবিড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আকর্ষণে বহু পর্যটক এখানে এসে থাকেন।

- অন্যান্য আকর্ষণীয় স্থান – সজনেখালি পাখিরালয়, নেতাধোপানি, কলসদ্বীপ, ভগবতীপুর কুমির প্রজেক্ট প্রভৃতি সুন্দরবনের অন্যান্য আকর্ষণীয় স্থান।

Class 9 Geography All Chapter Notes

আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের অষ্টম অধ্যায় ‘পশ্চিমবঙ্গ (প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ)’ এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য বা চাকরির পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন