আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের অষ্টম অধ্যায় ‘পশ্চিমবঙ্গ (প্রাকৃতিক পরিবেশ)’ এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

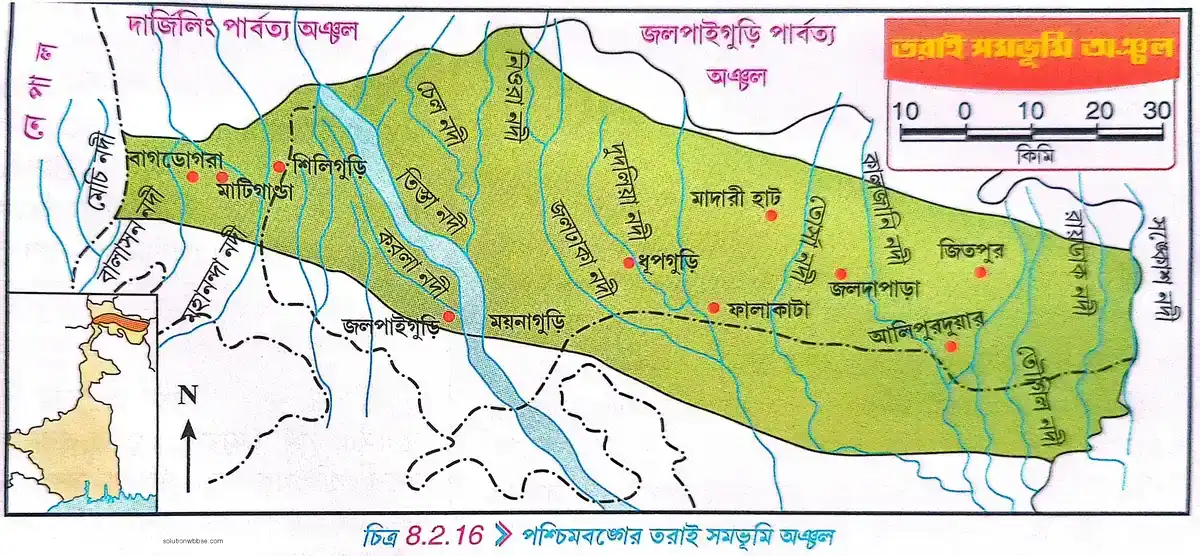

তরাই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও নদ-নদীর পরিচয় দাও।

তরাই অঞ্চল – পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে তিস্তা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত স্যাঁতসেঁতে সমতলভূমি তরাই নামে পরিচিত।

অর্থ – ফরাসি শব্দ ‘তরাই’ -এর অর্থ ‘স্যাঁতসেঁতে’ বা ‘ভিজে’।

অবস্থান – আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সাদুয়ার বাদে বাকি অংশ এবং দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

উৎপত্তি – তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, মহানন্দা প্রভৃতি নদী দ্বারা বাহিত নুড়ি, বালি, কাঁকর, পাথর হিমালয়ের পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে তরাই অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে।

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য –

- বৃষ্টিপাতের আধিক্যের জন্য অঞ্চলটি ঘন অরণ্যে ঢাকা ও স্যাঁতসেঁতে।

- অঞ্চলটি উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু। উত্তর দিকের গড় উচ্চতা প্রায় 200 মিটার এবং দক্ষিণ দিকের গড় উচ্চতা 75 মিটার।

- স্থানে স্থানে নুড়িপাথরের স্তূপ ও জলাভূমি দেখা যায়। অঞ্চলটি পাললিক ও রূপান্তরিত শিলায় গঠিত।

নদনদী – তরাই সমভূমি অঞ্চলের প্রধান নদীগুলি হল তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা, জলঢাকা, সঙ্কোশ, রায়ডাক প্রভৃতি। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হল বালাসন, মেচি, কালজানি, ভিমা, ডায়না, লিস্, ঘিস্ মূর্তি, চেকো, মজনু প্রভৃতি।

বৈশিষ্ট্য –

- নদীগুলি হিমালয় পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

- নদীগুলি বরফগলা জলে পুষ্ট।

- নদীগুলি দক্ষিণবাহিনী।

- পর্বতের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত বলে নদীর স্রোতের বেগ কম।

- নদীগুলি সুপ্রশস্ত এবং কম গভীরতা সম্পন্ন।

- নদীগুলিতে বিনুনিরূপী জলনির্গম প্রণালী দেখা যায়।

- বর্ষাকালে নদীগুলিতে অতিরিক্ত জলের জোগান থাকে বলে প্রায়ই বন্যা হয়।

- নদীগুলি তাদের গতিপথ প্রায়ই পরিবর্তন করে।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র দোয়াব অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ছকের মাধ্যমে আলোচনা করো।

‘দোয়াব’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ‘দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল’। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্তী অঞ্চল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র দোয়াব নামে পরিচিত। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলি জমে এই অঞ্চলটি গড়ে উঠেছে।

ভূপ্রাকৃতিক বিভাগগুলির বর্ণনা –

| বিভাগ | অবস্থান | অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি | বিশেষত্ব |

| তাল | জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ ভাগ, কোচবিহারের অধিকাংশ ও মালদার কিছু অংশ। | কালিন্দী ও মহানন্দা নদীর মধ্যবর্তী নীচু অংশ। | খাল, বিল ও জলাভূমিপূর্ণ। মাটি খুবই উর্বর। বন্যাপ্রবণ এলাকা। |

| বরেন্দ্রভূমি | দক্ষিণ দিনাজপুরের দক্ষিণ-পূর্বাংশ এবং মালদহ জেলার উত্তর-পূর্বাংশ। | মহানন্দা অববাহিকার প্রাচীন পলি সঞ্চয়ের ফলে গঠিত। | অঞ্চলটি 30-100 মিটার উঁচু। প্রাচীন পলি দ্বারা গঠিত। অঞ্চলটি লাল রঙের, শক্ত ও অনুর্বর মাটিযুক্ত। |

| দিয়ারা | মালদহ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ। | পলি সঞ্চয়ের ফলে গঙ্গার নিকটবর্তী সমভূমি অঞ্চল গঠিত। | নবীন পলিগঠিত সমভূমি। মাটি অত্যন্ত উর্বর। ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। |

| মহানন্দা সমভূমি | উত্তর দিনাজপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ ও দার্জিলিং জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ। | নতুন পলি সঞ্চিত সমভূমি। | মৃত্তিকা উর্বর ও চাষের উপযোগী। |

ডুয়ার্স অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও নদ-নদীর পরিচয় দাও।

ডুয়ার্স অঞ্চল – পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে তিস্তা নদীর পূর্বে অবস্থিত সমতল ভূমি ডুয়ার্স নামে পরিচিত।

অর্থ – ‘ডুয়ার্স’ শব্দের অর্থ ‘দুয়ার’ বা ‘দরজা’।

অবস্থান – জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলা এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

উৎপত্তি – হিমালয় পর্বতের ক্ষয়জাত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে এই সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে।

ভূ-প্রাকৃতিক বশিষ্ট্য –

- এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভুটানে প্রবেশ করতে হয় বলে একে ভুটানের প্রবেশদ্বার বা ‘দুয়ার’ বা ডুয়ার্স বলে।

- এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা 75-150 মিটার।

- এই অঞ্চলও ঘন অরণ্যে ঢাকা এবং বন্যাপ্রবণ।

- এই অঞ্চলে অনেক জলাভূমি দেখা যায়।

নদনদী – প্রধান নদীগুলি হল রায়ডাক, জলঢাকা, সঙ্কোশ, কালজানি প্রভৃতি।

বৈশিষ্ট্য –

- নদীগুলি হিমালয় থেকে উৎপন্ন।

- বরফগলা জলে পুষ্ট।

- নদীগুলি দক্ষিণবাহিনী।

- জলের আধিক্যের জন্য নদীগুলিতে প্রায়ই বন্যা হয়।

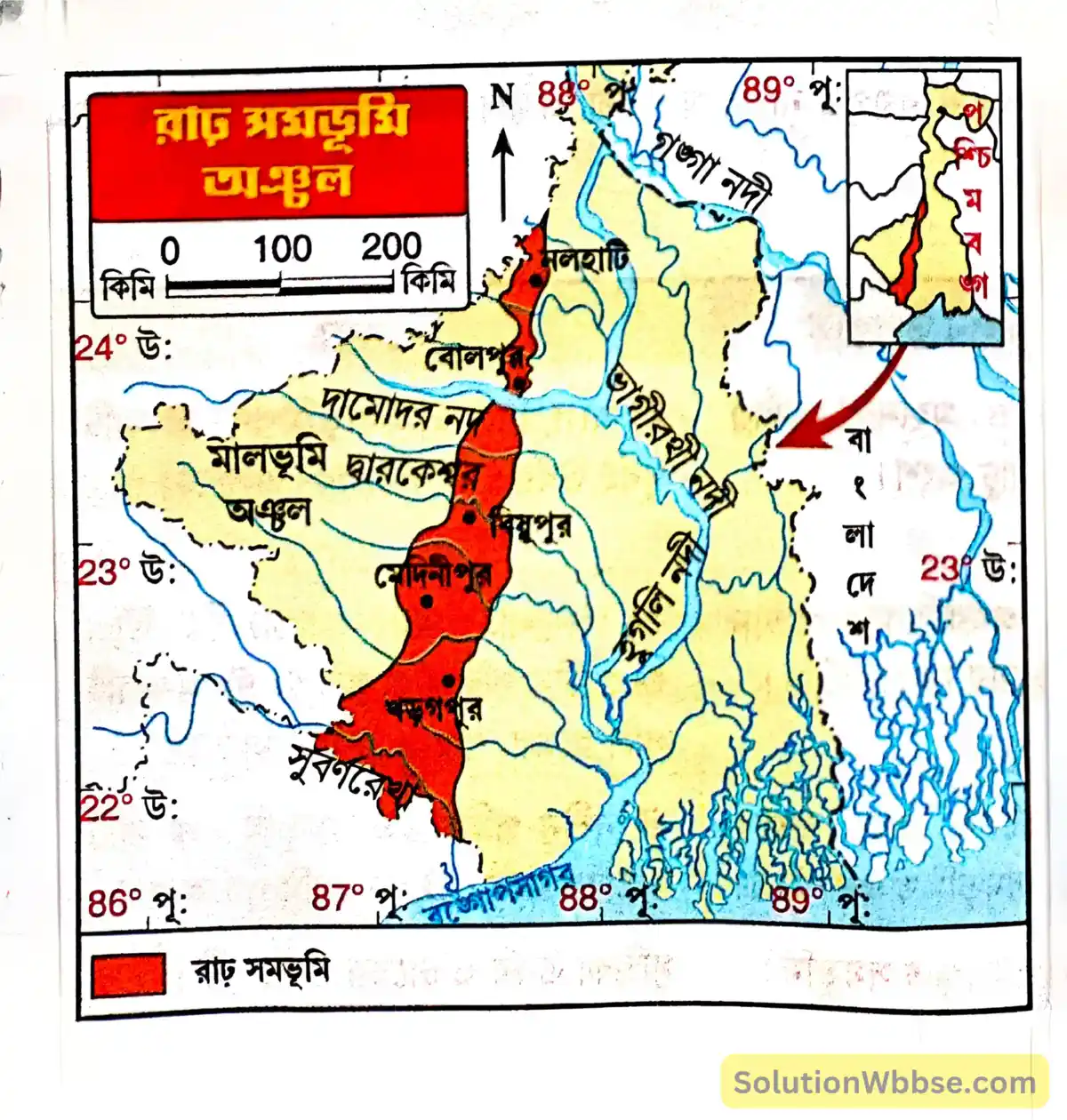

রাঢ় সমভূমি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ও মৃত্তিকা সম্পর্কে যা জান লেখো।

রাঢ় অঞ্চল –

- ভূপ্রকৃতি – পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের পূর্বপ্রান্ত থেকে ভাগীরথী-হুগলি নদীর অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীন পলিগঠিত অঞ্চলটি রাঢ় অঞ্চল নামে পরিচিত।

- অর্থ – সাঁওতালি ভাষার ‘রাঢ়ো’ শব্দ থেকে ‘রাঢ়’ শব্দটি এসেছে, যার অর্থ ‘পাথুরে জমি’ বা ‘রুক্ষভূমি’।

- অবস্থান – বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার প্রায় সমগ্র অংশ, পূর্ব বর্ধমান জেলা এবং মুরশিদাবাদ ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

- উৎপত্তি – পশ্চিমের ছোটোনাগপুর মালভূমির ক্ষয়জাত পদার্থ নদী দ্বারা বাহিত হয়ে এই অঞ্চলে সঞ্চিত হয়ে রাঢ় সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে।

- ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য – এখানকার ভূ-প্রকৃতি রুক্ষ ও মাটির রং লাল। সমভূমি হলেও এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে তরঙ্গায়িত ভূমি ও টিলা দেখা যায়। রাঢ় অঞ্চল পশ্চিম থেকে পূর্বে ক্রমশ ঢালু। এখানকার গড় উচ্চতা 50-100 মিটার।

মৃত্তিকা – রাঢ় সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা লাল বর্ণের ল্যাটেরাইট জাতীয়। তবে পূর্বদিকে নদী উপত্যকায় পলি মাটি দেখা যায়। এখানে লোহিত বা ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি ও জলধারণ ক্ষমতা কম। এই অঞ্চলের পশ্চিম দিকে মালভূমি অঞ্চলের সীমান্তে মৃত্তিকা ক্ষয়ের ফলে খোয়াই ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়েছে।

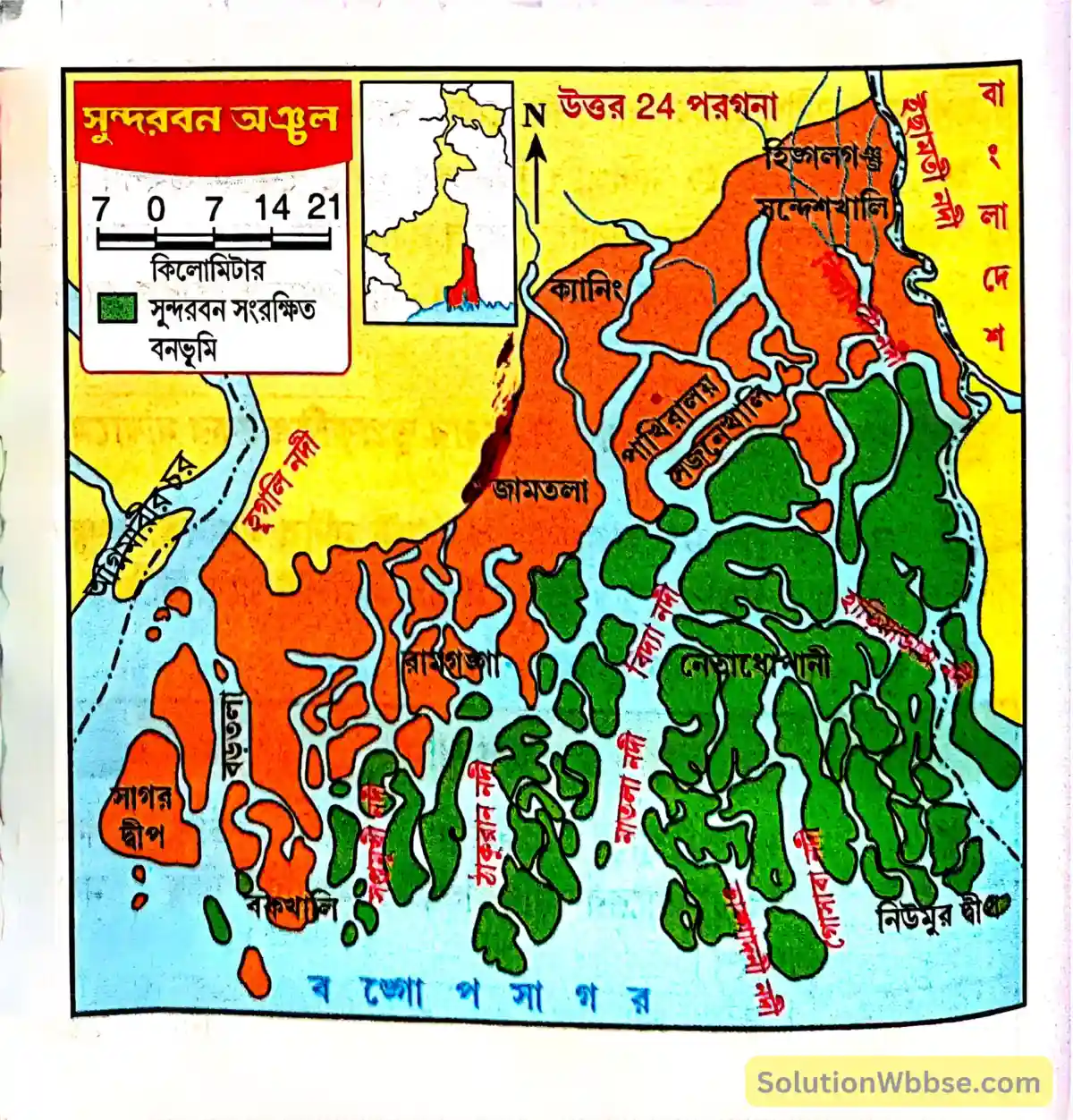

সুন্দরবন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, নদনদী ও জলবায়ুর বর্ণনা দাও।

ভূপ্রকৃতি – গঙ্গা ও তার বিভিন্ন শাখানদী, যেমন – জলঙ্গী, চূর্ণি, ইছামতী প্রভৃতি এবং সমুদ্রের মিলিত সঞ্চয়কার্যের ফলে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলটি গড়ে উঠেছে। এখানকার ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল –

- সমগ্র অঞ্চলটি সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্গত পলিগঠিত নিম্ন সমতলভূমি।

- কোথাও উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 5 মিটারের বেশি নয়।

- বিভিন্ন নদীর বয়ে আনা পলি সঞ্চিত হয়ে এখানে অসংখ্য ছোটোবড়ো দ্বীপ গঠন করেছে। এগুলির মধ্যে বাসন্তী, সজনেখালি, সাগরদ্বীপ, ডালহৌসি, লোথিয়ান, গোসাবা, পূর্বাশা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

- এই অঞ্চলে এখনও ক্রমাগত নতুন নতুন দ্বীপের গঠনকার্য চলছে।

নদনদী – সুন্দরবন অঞ্চলে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়েছে। এখানকার নদীগুলির মধ্যে হাড়িয়াভাঙা, মাতলা, সপ্তমুখী, গোসাবা, ঠাকুরান, রায়মঙ্গল, কালিন্দী, জামিরা, ইছামতী ইত্যাদি প্রধান।

বৈশিষ্ট্য –

- প্রায় সব নদীই একসময়ে ভাগীরথী-হুগলির শাখা ছিল।

- নদীগুলি উৎসের দিকে পলি জমার ফলে মজে গেছে।

- বর্তমানে উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নদীগুলি সমুদ্রের লবণাক্ত জলে পূর্ণ খাঁড়িতে পরিণত হয়েছে।

- এরা প্রত্যেকেই উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

- নদীগুলি জোয়ারের জলে পুষ্ট।

- নদীগুলি মোহানা বা খাঁড়ি অঞ্চলে বেশ চওড়া।

জলবায়ু – সুন্দরবন অঞ্চলের জলবায়ু সমভাবাপন্ন প্রকৃতির। এখানকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলি হল –

- উষ্ণতা – গ্রীষ্মকালে এখানকার গড় তাপমাত্রা থাকে প্রায় 25°C-30°C এবং শীতকালে গড় তাপমাত্রা প্রায় 12°C–18°C।

- বৃষ্টিপাত – এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 175-200 সেমি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বর্ষাকালে এবং শ্রীষ্মকালে বেশি থাকে। এখানে গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী ও শরৎকালে আশ্বিনের ঝড়ের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এ ছাড়া বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের ফলে এখানে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

পশ্চিমবঙ্গ জলসম্পদে সমৃদ্ধ একটি রাজ্য। ভারতের মোট জলসম্পদের প্রায় 7.5% পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য নদনদী, খাল, জলাশয় ও হ্রদের মধ্যে ভূপৃষ্ঠস্থ জল (surface water) রূপে এবং মাটির নীচে ভৌমজল (ground water) রূপে এই জলসম্পদ বিরাজমান।

| পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্য জলের ধরণ | প্রাপ্যতা (mham) | ব্যবহারযোগ্যতা (mham) |

| ভূপৃষ্ঠস্থ জল (Surface water) | 13.29 | 5.31 |

| ভৌম জল (Ground water) | 1.46 | 1.46 |

| মোট (Total) | 14.75 | 6.77 |

জলসম্পদের উৎসস্থানগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল –

নদনদী – ভাগীরথী-হুগলি, তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, মহানন্দা, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, রূপনারায়ণ, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, হলদি, মাতলা, গোসাবা, সপ্তমুখী, ঠাকুরান, রায়মঙ্গল, জলঙ্গী প্রভৃতি।

খাল – মেদিনীপুর খাল (পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম, 540 কিমি), ইডেন খাল, হিজলী খাল, দামোদর খাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জলাশয় ও হ্রদ – সাঁতরাগাছি ঝিল, নলবন, রবীন্দ্রসরোবর, অহিরন ঝিল, গাজোল ডোবা, তিলপাড়া বাঁধ, সাহেব বাঁধ, বল্লভপুর ঝিল, আলিপুর লেক, রায়গঞ্জ হ্রদ, চিত্তরঞ্জন লেক, ডাবুর চর প্রভৃতি। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল ভৌমজলে সমৃদ্ধ হওয়ায় অসংখ্য কূপ ও নলকূপ খনন করা হয়েছে।

জলসম্পদের ওপর নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গকে তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যথা –

- উত্তরবঙ্গ – 63%।

- পশ্চিমের মালভূমি ও রাঢ় অঞ্চল – 22% ।

- ভাগীরথীর পূর্বের সমভূমি অঞ্চল – 15%।

কোন দুটি জেলায় সবথেকে বেশি ভূ-গর্ভস্থ জল সঞ্চিত আছে?

নদিয়া এবং মুরশিদাবাদ জেলায় সবথেকে বেশি ভূ-গর্ভস্থ জল সঞ্চিত আছে, যার পরিমাণ প্রায় 1000-1400 কিউবিক মিটার।

ভৌমজলের উৎপত্তি বা নিয়ন্ত্রকগুলি কী কী?

বৃষ্টির জল ও তুষার গলা জল ভৌমজলের প্রধান উৎস। জল ভূ-অভ্যন্তরে সর্বত্র সমানভাবে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। জলের অনুস্রাবণের মাত্রা কতগুলি নিয়ন্ত্রকের ওপর নির্ভর করে, এগুলি সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হল –

- বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও স্থায়িত্ব – বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও স্থায়িত্ব বেশি হলে অনুস্রাবণের মাত্রা বেশি হয় ও ভূগর্ভের জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

- শিলা ও মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা ও প্রবেশ্যতা – সচ্ছিদ্রতার পরিমাণ ও রন্দ্রের আয়তন বেশি হলে ভৌমজলের উৎপত্তির হারও বেশি হয়।

- ভূমির ঢাল – ভূমির ঢাল বেশি হলে জল দ্রুত গড়িয়ে যায় বলে ভূ-অভ্যন্তরে জল বিশেষ প্রবেশ করতে পারে না।

- প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য শিলার উপস্থিতি – প্রবেশ্য শিলার নীচে অপ্রবেশ্য শিলা থাকলে জলের নিম্নগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রবেশ্য শিলায় জল সঞ্চিত হয়।

- বাষ্পীভবন – বেশি উষ্ণ অঞ্চলে বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশি হওয়ায় ভৌমজলের পরিমাণ কম হয়।

- ভূমি ব্যবহারের প্রকৃতি – কৃষিক্ষেত্র, গোচারণ ইত্যাদি জায়গায় মাটি আলগা হওয়ায় অনুস্রাবণের মাত্রা বেশি হয় এবং শহরাঞ্চলে পাকা রাস্তা, ঘর-বাড়ি ইত্যাদির জন্য জলের অনুপ্রবেশের মাত্রা কম হয়। এজন্য কলকাতা মহানগরীর ভৌমজলতল ক্রমশ আরো নীচে নেমে যাচ্ছে।

ভূগর্ভস্থ জলের শ্রেণিবিভাগ –

- আবহিক জল (Meteoric water) – বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি, শিশির, তুষার রূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় এবং চুঁইয়ে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভৌমজল রূপে অবস্থান করে, তখন একে আবহিক জল বলে।

- সহজাত জল (Connate water) – পাললিক শিলা গঠনকালে কখনও কখনও তাতে জল আবদ্ধ হয়ে থাকে, তখন একে সহজাত বা জন্মগত জল বলে।

- উৎস্যন্দ জল (Juvenile water) – ম্যাগমার মধ্যে সঞ্চিত উত্তপ্ত ও খনিজপূর্ণ জল যখন অগ্ন্যুৎপাতের সময় বেরিয়ে আসে, তখন তাকে উৎস্যন্দ জল বলে।

- মহাসাগরীয় জল (Oceanic water) – অনেক সময় উপকূল ভাগে সমুদ্রের জল শিলার মধ্য দিয়ে অনুস্রুত হয়ে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে থাকে, তাকে মহাসাগরীয় জল বলে।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নদী বাঁধ ছকের সাহায্যে দেখাও?

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নদী বাঁধ –

| নদী বাঁধের নাম | নদীর নাম | জেলা | উদ্দেশ্য |

| ইছা | খরকাই | ঝাড়গ্রাম | জলবিদ্যুৎ ও সেচ |

| কংসাবতী কুমারী | কাঁসাই | বাঁকুড়া | সেচ |

| তিস্তা | তিস্তা | দার্জিলিং | জলবিদ্যুৎ ও সেচ |

উত্তরবঙ্গের তিনটি প্রধান নদীর নাম লেখো।

অথবা, উত্তরবঙ্গের নদনদীর বর্ণনা দাও।

প্রধান প্রধান নদনদী –

- তিস্তা (315 কিমি) – দার্জিলিং-হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের সর্বপ্রধান নদী তিস্তা সিকিমের জেমু হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে সিকিম ও পরে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বড়ো রঙ্গিত, রিয়াং, রংপো, রিল্লি ইত্যাদি নদীগুলি হল তিস্তার উপনদী। বর্ষাকালে এই নদীতে ভয়ানক বন্যা হয় বলে একে ‘ত্রাসের নদী’ বলে।

- তোর্সা (প্রায় 320 কিমি) – চিনের অন্তর্গত তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা থেকে উৎপন্ন হয়ে তোর্সা ভুটানে আমুচু নামে প্রবাহিত হয়েছে। এটি উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলা অতিক্রম করে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। কালজানি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এই নদী বাংলাদেশে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তোর্সার দুটি উপনদী হল – কালজানি ও হলং।

- মহানন্দা (প্রায় 360 কিমি) – দার্জিলিং হিমালয়ের মহালধিরাম পর্বতের পাগলাঝোরা প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে দক্ষিণে ও তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে বিহারের মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহের পর এটি পশ্চিমবঙ্গের মালদায় প্রবেশ করেছে এবং শেষে বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে মিলিত হয়েছে। এর প্রধান উপনদী হল – বালাসন ও মেচি।

- জলঢাকা (প্রায় 192 কিমি) – সিকিম-ভুটান সীমান্তবর্তী পার্বত্য অঞ্চলের বিদাং হ্রদ থেকে জলঢাকা নদী উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের যমুনা নদীতে মিলিত হয়েছে। এর উপনদীগুলি হল নকশালখোলা, মুজনাই, ডায়না, দুদুয়া, বিরুখোলা, বিন্দুখোলা প্রভৃতি।

সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

অথবা, পশ্চিমবঙ্গের সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলের নদনদীর বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

অথবা, পশ্চিমবঙ্গের জোয়ারের জলে পুষ্ট নদীগুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখো।

সুন্দরবন বা সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলের নদনদী –

মাতলা, পিয়ালি, গোসাবা, বিদ্যাধরী, ঠাকুরান, রায়মঙ্গল, কালিন্দী, সপ্তমুখী প্রভৃতি।

বৈশিষ্ট্য –

- এই অঞ্চলের নদীগুলি দক্ষিণবাহিনী।

- নদীগুলি খাঁড়ির মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত।

- এগুলির উৎস খুঁজে বার করা কঠিন।

- জোয়ারের জলে নদীগুলি পুষ্ট বলে ভাটার টানে এদের ঊর্ধ্বপ্রবাহ শুকিয়ে যায়।

- নদীগুলির জল লবণাক্ত।

- নদীগুলির দৈর্ঘ্য কম।

- এগুলি মূল নদীর নিম্ন প্রবাহ। এদের গতি কম এবং পাড় নীচু।

পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় ও তরাই অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য লেখো।

পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য –

- জলবায়ুর প্রকৃতি – উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রের উপস্থিতির জন্য জলবায়ু সমভাবাপন্ন।

- উষ্ণতা – গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা প্রায় 24°C ও শীতকালীন গড় উষ্ণতা প্রায় 15°C।

- বৃষ্টিপাত – বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত 160-180 সেমি।

- ঘূর্ণিঝড় – শরৎকালে ‘আশ্বিনের ঝড়ের’ প্রকোপ দেখা যায়। মাঝে মধ্যে সাইক্লোনের প্রভাবও দেখা যায়।

তরাই অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য –

- প্রকৃতি – তরাই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র প্রকৃতির।

- উষ্ণতা – গ্রীষ্মকালের গড় উষ্ণতা থাকে 25°C-30°C। শীতকালের গড় উষ্ণতা 12°C থাকে।

- আর্দ্রতা – তরাই অঞ্চলের বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা গড়ে 70% -এর বেশি থাকে।

- বৃষ্টিপাত – তরাই অঞ্চলে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 300-400 সেমি। এই অঞ্চলের বক্সাদুয়ার পশ্চিমবঙ্গের আর্দ্রতম স্থান।

- অন্যান্য বৈশিষ্ট্য – আর্দ্রতার আধিক্যের জন্য এখানে সারাবছর ভিজে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া বিরাজ করে। তাই অঞ্চলটির নাম ‘তরাই’।

পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে মৌসুমি বায়ুর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে মৌসুমি বায়ু খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। যথা –

- কৃষিক্ষেত্রে প্রভাব – কৃষিপ্রধান রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রগুলি মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়। বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এ রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং তার ফলে ধান, পাট, আখ, চা, তামাক ইত্যাদি চাষ করা সম্ভব হয়। আবার শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এই রাজ্যে যে স্বল্প বৃষ্টিপাত হয়, তার ফলে গম, ডাল, তৈলবীজ, আলু ইত্যাদি চাষ করা হয়। তবে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দুটিই চাষের পক্ষে ক্ষতিকর।

- শিল্পক্ষেত্রে প্রভাব – দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে সংঘটিত বৃষ্টিপাতে চা ও পাট চাষ ভালো হয়। ফলে কৃষিভিত্তিক কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে এখানে পাট শিল্প ও চা শিল্প গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া কাষ্ঠ শিল্প, কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে।

- বনজ সম্পদ সৃজনে প্রভাব – পশ্চিমবঙ্গে হিমালয় পর্বতের পাদদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে নিবিড় অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই অরণ্যে প্রচুর মূল্যবান বৃক্ষ, বাঁশ ও বেত জন্মায়। এখানকার শাল, সেগুন, গর্জন, চাপলাস, অর্জুন, পুন, তুন ইত্যাদি মূল্যবান বৃক্ষ থেকে আসবাবপত্র ও গৃহাদি নির্মাণের কাঠ পাওয়া যায়। এ ছাড়া অন্যান্য বৃক্ষের কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

উপসংহার – পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনীতিতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব অপরিসীম। পরিমিত বৃষ্টিপাত হলে কৃষিজ উৎপাদন বেশি হয়, ফলে অর্থনৈতিক বিকাশ দ্রুত হয়, কিন্তু অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে যথাক্রমে বন্যা ও খরা দেখা দিলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য ও মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা সম্পর্কে বর্ণনা করো।

পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকা –

প্রধান মৃত্তিকা – পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে প্রধানত যে মাটি দেখা যায়, তার নাম পডসল মাটি।

অবস্থান – দার্জিলিং হিমালয়, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চলের বেশিরভাগ স্থানে এই মাটি দেখা যায়।

বৈশিষ্ট্য –

- স্তরের প্রকৃতি – এই মাটির স্তর খুব পাতলা হয় এবং নুড়ি পদার্থে পূর্ণ হয়।

- রং – এই মাটির বর্ণ হালকা ধূসর, কালো বা বাদামি হয়। মাটির প্রকৃতি আম্লিক।

- জৈব পদার্থ – অরণ্যের ডালপালা মাটিতে পড়ে পচে মিশে গিয়ে এই মৃত্তিকাকে জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ করেছে।

ব্যবহারিক গুরুত্ব – এই মাটিতে চা, কমলালেবু, আপেল, সিঙ্কোনা ইত্যাদি চাষ ভালো হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা –

প্রধান মৃত্তিকা – পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলে ল্যাটেরাইট মাটির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

অবস্থান – পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এই মৃত্তিকা দেখা যায়।

বৈশিষ্ট্য –

- স্তরের প্রকৃতি – এই মাটি ঝুরঝুরে এবং কাঁকরে পরিপূর্ণ। এই মাটির সচ্ছিদ্রতা বেশি।

- রং – লোহার পরিমাণ বেশি থাকায় এই মাটির রং ইটের মতো লাল।

ব্যবহারিক গুরুত্ব – এই মাটি অনুর্বর হলেও সার প্রয়োগ ও জলসেচ দ্বারা জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, ধান ইত্যাদি চাষ করা হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদের অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য কী কী?

সমুদ্র উপকূলের বিশেষত মোহানার লবণাক্ত কাদাময় জলাভূমিতে যে লবণাম্বু উদ্ভিদের অরণ্য দেখা যায়, তাকে ম্যানগ্রোভ অরণ্য বলে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূল অঞ্চলে গঙ্গা নদীর মোহানায় ভারতের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য গড়ে উঠেছে। এই অরণ্যে প্রচুর সুন্দরী গাছ থাকায় এর নাম সুন্দরবন।

প্রধান প্রধান বৃক্ষ –

পশ্চিমবঙ্গের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের প্রধান প্রধান বৃক্ষগুলি হল – সুন্দরী, গরান, গেওয়া, হোগলা, গোলপাতা, ক্যাওড়া, ছাতিম, কেয়া, বনতুলসী প্রভৃতি।

অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য –

- শ্বাসমূল – লবণাক্ত জলাভূমিতে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের শ্বাস গ্রহণে অসুবিধা হয় বলে এক বিশেষ ধরনের মূল মাটির ওপর অভিকর্ষের বিপরীতে বেরিয়ে আসে। এগুলিকে শ্বাসমূল বলা হয়।

- ঠেসমূল – নরম কাদামাটিতে জোয়ারভাটার জলপ্রবাহ সহ্য করে যাতে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তার জন্য এই অরণ্যের অধিকাংশ বৃক্ষের গোড়ায় ঠেসমূল সৃষ্টি হয়।

- রসালো কান্ড – ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বৃক্ষের কান্ড রসালো প্রকৃতির।

- দীর্ঘমূল – এই জাতীয় উদ্ভিদের মূলগুলি খুব দীর্ঘ ও প্রসারিত হয়।

- চিরহরিৎ অরণ্য – এই অরণ্যে সারা বছরই সবুজ পাতা দেখা যায়।

- জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম – গাছের বীজ কাদাময় জলাভূমিতে পড়ে যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য গাছে থাকা অবস্থায় ফলের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদগম হয়। একে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে। রাইজোফোরা নামক উদ্ভিদে দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক উদ্ভিদের বিন্যাসে ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর ভূমিকা আলোচনা করো।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক উদ্ভিদের বিন্যাসে ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। যেমন –

পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি ও শীতল জলবায়ু –

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির ঢাল বেশি এবং উষ্ণতা কম ও শীতল জলবায়ু বিরাজ করে।

উদ্ভিদ সমূহ – 1500–3000 মিটার উচ্চতায় সরলবর্গীয় উদ্ভিদ যেমন – পাইন, ফার, দেবদারু, ওক প্রভৃতি উদ্ভিদ দেখা যায়।

মালভূমি অঞ্চল ও উষ্ণ জলবায়ু –

পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি ছোটোনাগপুর মালভূমির অংশ। এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ চরম প্রকৃতির।

উদ্ভিদ সমূহ – এই পরিবেশে অভিযোজন করে বাবলা, ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি প্রভৃতি উদ্ভিদ জন্মায়।

সমভূমি অঞ্চল ও সমভাবাপন্ন জলবায়ু –

পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অববাহিকার সমভূমি অঞ্চলে সমভাবাপন্ন জলবায়ু।

উদ্ভিদ সমূহ – বট, শাল, সেগুন, মহুয়া, পলাশ, আম, জাম প্রভৃতি পর্ণমোচী উদ্ভিদ দেখা যায়।

বদ্বীপ অঞ্চল ও সামুদ্রিক জলবায়ু –

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের ব-দ্বীপ অঞ্চলে লবণাক্ত আবহাওয়া ও সামুদ্রিক জলবায়ু দেখা যায়।

উদ্ভিদ সমূহ – সুন্দরী, গরান, হেতাল এবং উপকূলবর্তী পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় নারকেল, সুপুরি প্রভৃতি উদ্ভিদ জন্মায়।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক উদ্ভিদের ভৌগোলিক গুরুত্ব রয়েছে – বিশ্লেষণ করো।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ –

যেসব গাছপালা বা উদ্ভিদ মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই স্বাভাবিক ভাবেই জন্মায় এবং বেড়ে ওঠে, তাদের স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিদের এই রাজ্যে যথেষ্ট ভৌগোলিক গুরুত্ব রয়েছে। এগুলি হল –

সুন্দরবন অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ অরণ্য –

- উপকূল রক্ষা – পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চল বা সুন্দরবন অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিদের অবস্থানের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন – সামুদ্রিক তুফান, সুনামি, ঘূর্ণিঝড়, ঝঞ্ঝা, তরঙ্গ থেকে উপকূলকে রক্ষা করে।

- জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ – সুন্দরবন অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিদগুলি সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- জীবিকা নির্বাহ ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ – সুন্দরবন অঞ্চল থেকে মধু, কাঠ, মোম প্রভৃতি বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশও ঘটেছে যথেষ্ট।

পাবর্ত্য অঞ্চলের সরলবর্গীয় অরণ্য –

বিভিন্ন শিল্পের উন্নয়ন – উত্তরের সরলবর্গীয় নরম কাঠ থেকে রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প যেমন – প্যাকিং বাক্স, দেশলাই, চেরাই কাঠ ও কাগজ শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

ক্রান্তীয় আর্দ্র ও শুল্ক পর্ণমোচী উদ্ভিদ –

আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নির্মাণে – মালভূমি ও সমভূমি অঞ্চলের শাল, সেগুন, গামার, শিশু প্রভৃতি গাছের শক্ত ও মজবুত কাঠ থেকে আসবাবপত্র ও পরিবহণ যানের কাঠামো নির্মাণ করা হয়।

জঙ্গলমহল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রাম জেলা জঙ্গলমহলের অন্তর্ভুক্ত।

জঙ্গলমহল বলার কারণ –

একদিকে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু, অন্যদিকে অনুর্বর ল্যাটেরাইট মাটি এই অঞ্চলের কৃষিকাজের অন্তরায়। আবার এই অঞ্চলের প্রায় 30% এলাকা ঘন জঙ্গল বা বনভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত। তাই এই অঞ্চলকে জঙ্গলমহল বলে।

সমস্যা –

জঙ্গলমহলের মানুষজন প্রধানত অরণ্যনির্ভর জীবনযাপন করেন। এখানে আদিম উপজাতি গোষ্ঠীর লোকজনেরা শিক্ষার অভাব, পানীয় জল সংকট, খারাপ রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অভাব প্রভৃতি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

সম্ভাবনা –

বর্তমান রাজ্য সরকার দ্বারা জঙ্গলমহলের অরণ্যসম্পদ, নদনদীর জলপ্রবাহ প্রভৃতির পরিকল্পিত ব্যবহারে এই অঞ্চল উন্নত হচ্ছে। মাওবাদী সমস্যার সমাধান হওয়ায় সমগ্র অঞ্চল উন্নয়নের আলোয় আজ আলোকিত।

Class 9 Geography All Chapter Notes

আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের অষ্টম অধ্যায় ‘পশ্চিমবঙ্গ (প্রাকৃতিক পরিবেশ)’ এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য বা চাকরির পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।

মন্তব্য করুন