নবম শ্রেণীর ভূগোলের দ্বিতীয় অধ্যায় “পৃথিবীর গতিসমূহ” -এর রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে এই আর্টিকেলে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের প্রশ্নোত্তরগুলি কেবল নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার জন্যই নয়, বরং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই প্রশ্নোত্তরগুলির ধাঁচ এবং বিষয়বস্তু প্রায়শই স্কুল পরীক্ষা, বোর্ড পরীক্ষা এবং চাকরির পরীক্ষায় অনুসরণ করা হয়। আশা করি, এই আলোচনা থেকে পাঠকরা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলাফল আলোচনা করো।

পৃথিবীর আবর্তন গতির সংজ্ঞা –

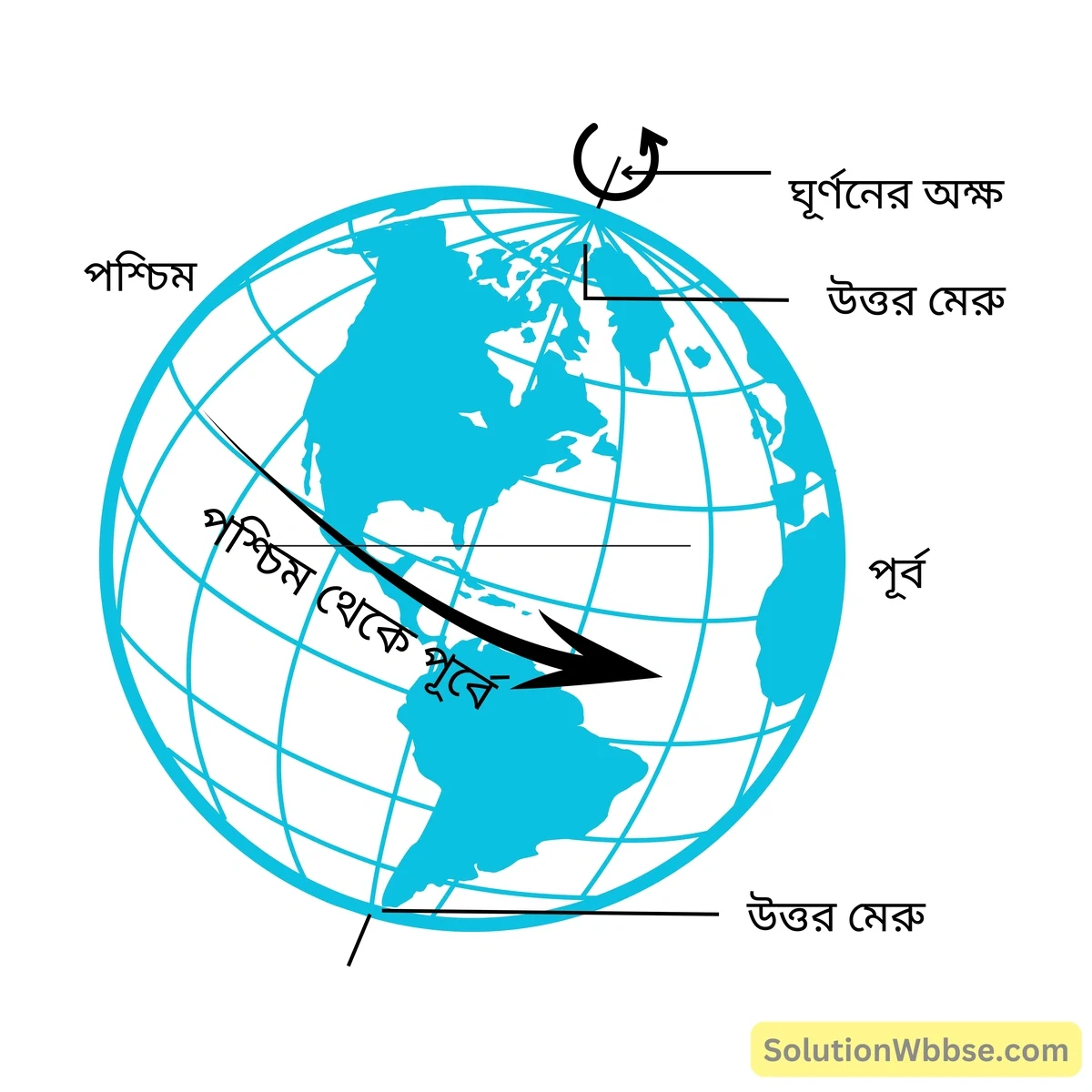

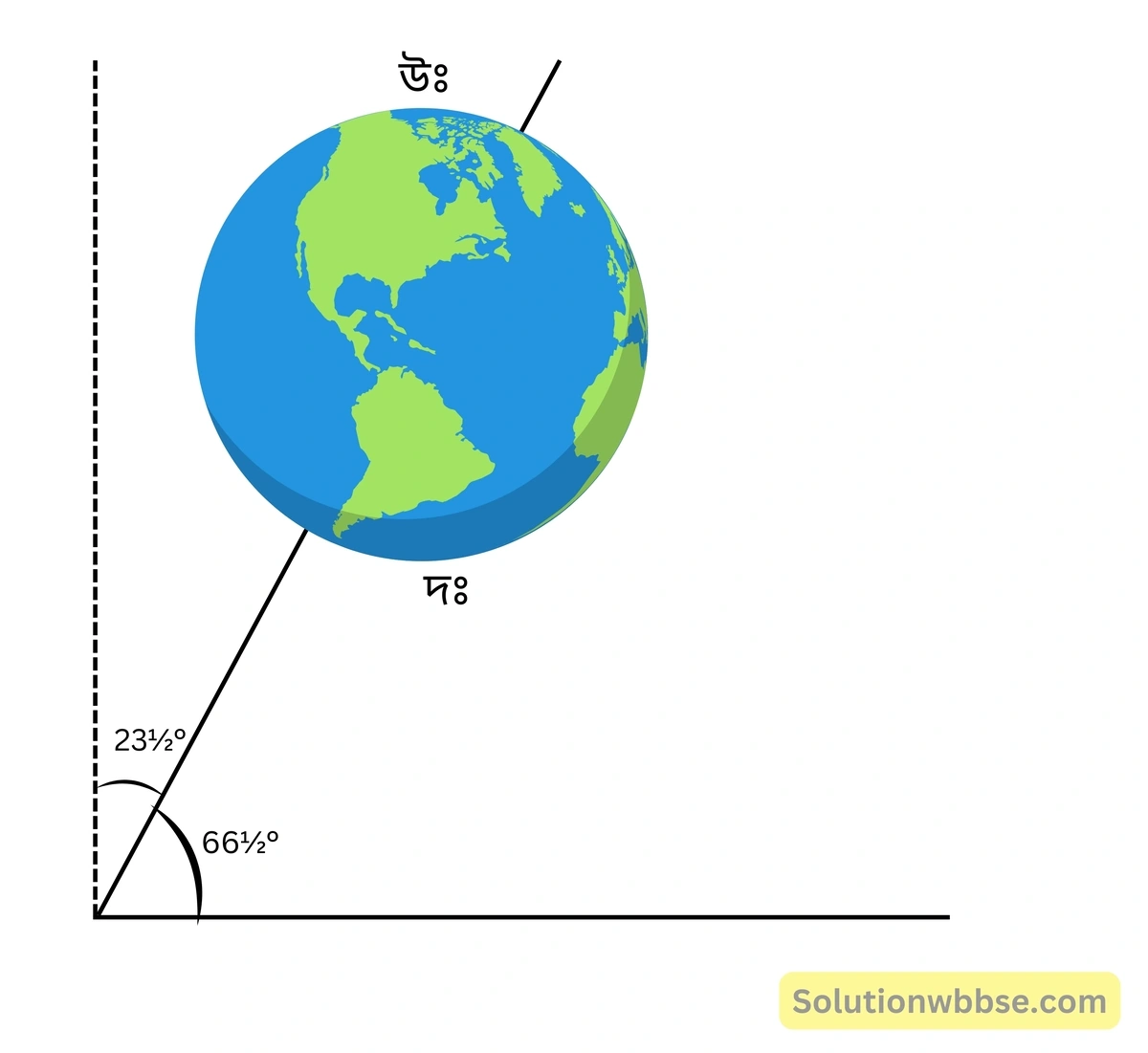

পৃথিবী তার কক্ষতলের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে নিজ অক্ষ বা মেরুদণ্ডের চারদিকে নির্দিষ্ট গতিতে 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ডে বা প্রায় 24 ঘণ্টায় পশ্চিম থেকে পূর্বে একবার আবর্তন করে। পৃথিবীর এই গতিকে আবর্তন গতি বলে।

সূর্যকে সামনে রেখে পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর এইরূপ অনবরত আবর্তিত হওয়ায় এর প্রভাবে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি সংঘটিত হয় –

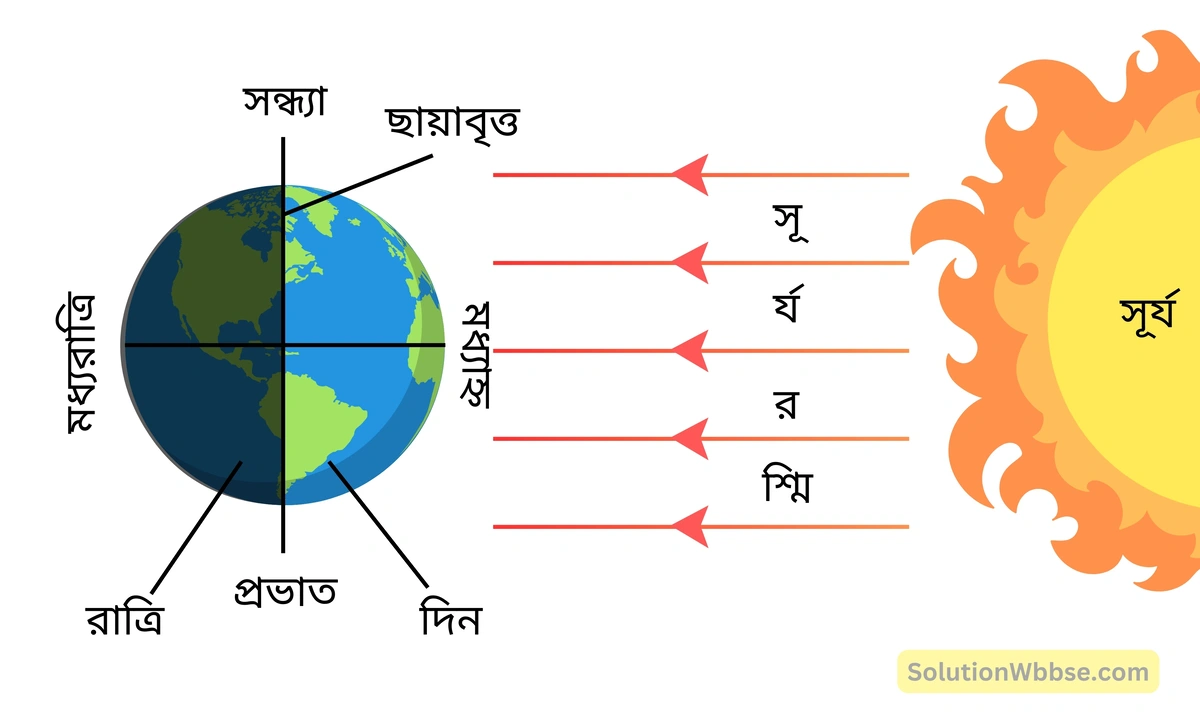

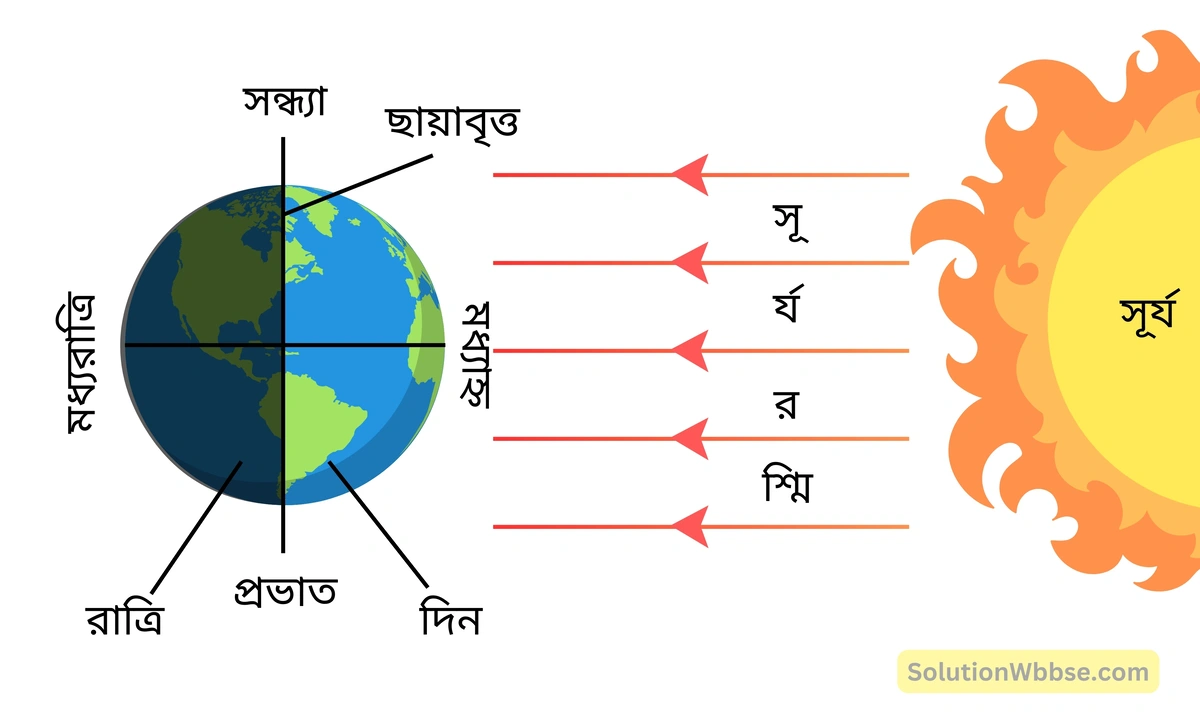

দিন-রাত্রির সৃষ্টি – আবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে অংশটি ধীরে ধীরে সূর্যের সামনে আসে সেখানে সূর্যোদয়ের মাধ্যমে যেমন দিনের সৃষ্টি হয় তেমনই পৃথিবীর যে অংশটি সূর্য থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যায় সেখানে সূর্যাস্তের মাধ্যমে রাত্রি ঘনিয়ে আসে।

প্রসঙ্গত, পৃথিবীতে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তের মৃদু ক্ষীণ আলোকে বলা হয় ঊষা (Dawn) ও সূর্যাস্তের পর মৃদু ক্ষীণ আলো গোধূলি (Twilight) নামে পরিচিত। ছায়াবৃত্ত (Shadow circle) দিন ও রাত্রির মধ্যে এক কাল্পনিক সীমারেখার সৃষ্টি করে।

উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগৎ সৃষ্টি – আবর্তন গতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে নিয়মিত এবং পরিমিত অনুকূল আলো ও উত্তাপ এসে পড়ে তাকে ব্যবহার করেই পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ সৃষ্টি হয়।

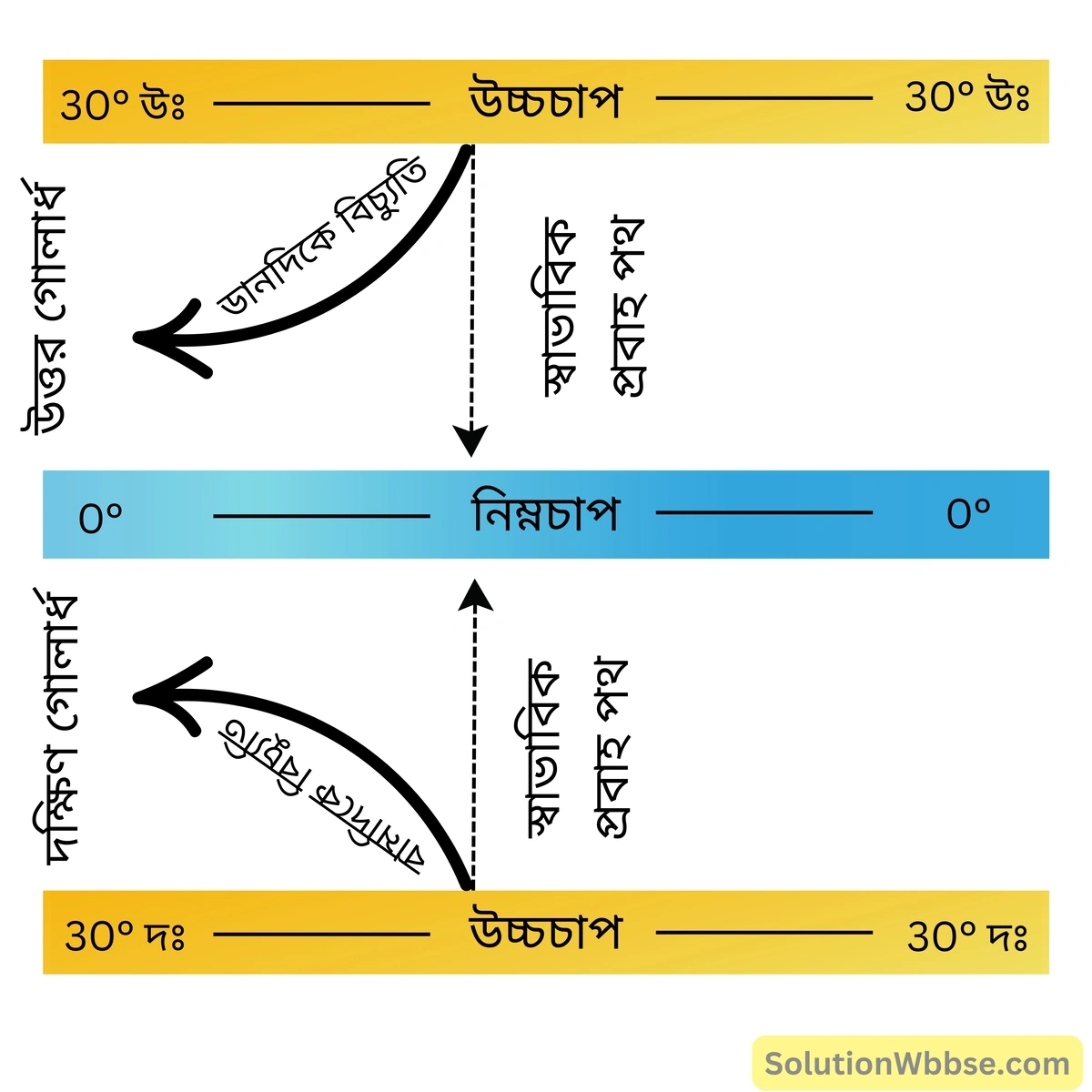

নিয়তবায়ু ও সমুদ্রস্রোতের দিক বিক্ষেপ – পৃথিবীর আবর্তনের ফলে যে কেন্দ্রবহির্মুখী শক্তির সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে নিয়ত বায়ু উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাঁদিকে বেঁকে প্রবাহিত হয় (ফেরেল আবিষ্কৃত সূত্র)।

নিয়ত বায়ুর দিক বিক্ষেপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমুদ্রস্রোতেও একই ঘটনা ঘটে।

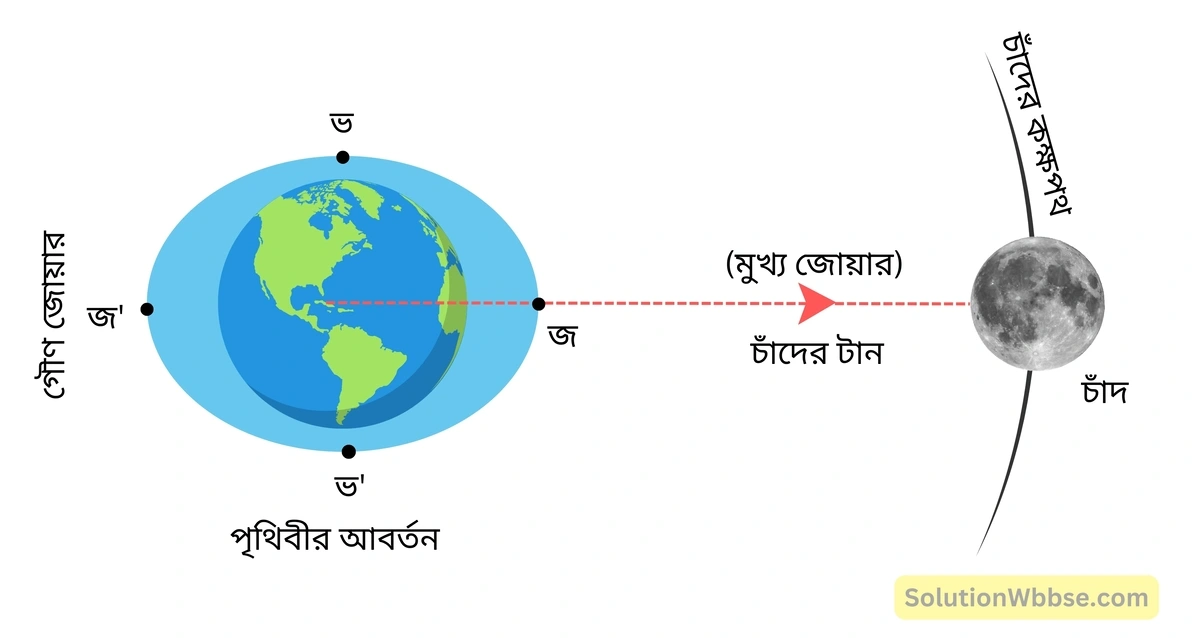

জোয়ারভাটা সৃষ্টি – আবর্তন গতির ফলে প্রতিদিন পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের সামনে আসে সেখানে মুখ্য জোয়ার এবং তার বিপরীত অংশে গৌণ জোয়ারের সৃষ্টি হয়। আবর্তন গতি না থাকলে চাঁদের পরিক্রমণ অনুযায়ী পৃথিবীর কোনো স্থানে প্রতি 27 দিনে একবার মুখ্য জোয়ার হত।

সময় গণনা – পৃথিবীর একটি পূর্ণ আবর্তনের সময়কে 24 ঘণ্টা ধরা হয়। এই সময়কে আবার 24 ভাগে ভাগ করলে তার প্রতিটি ভাগ থেকে 1 ঘণ্টা পাওয়া যায়। আবার এই 1 ঘণ্টাকে 60 ভাগে ভাগ করে তার প্রতিটি ভাগ থেকে 1 মিনিট সময় পাওয়া যায় এবং এই 1 মিনিটকে আবার 60 ভাগে ভাগ করে তার প্রতিটি ভাগ 1 সেকেন্ডের হিসাব দেয়।

দিক নির্ণয় – পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখে যেমন পূর্ব-পশ্চিম দিক নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে, একইভাবে উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্ণয়ে সুবিধা হয়েছে।

পৃথিবীর আকৃতির উপর প্রভাব – আবর্তন গতি থাকার ফলে পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চল (পূর্ব-পশ্চিম) কিছুটা স্ফীত এবং মেরুদ্বয় (উত্তর-দক্ষিণ) কিছুটা বসে গিয়ে পৃথিবীকে অনেকটা অভিগত গোলকের চেহারা দিয়েছে।

অন্যান্য প্রভাব – আবর্তন গতির উল্লিখিত প্রভাবগুলি ছাড়াও – ভূচৌম্বকত্ব সৃষ্টি, দৈনিক উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বায়ুচাপ বলয় সৃষ্টিতে আবর্তন গতির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চলে নিম্নচাপ বলয় তৈরি হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন গতি সম্পর্কে তোমার ধারণা বিস্তারিত আলোচনা করো।

অথবা, পৃথিবীর কটি গতি এবং কী কী? এই গতি সম্পর্কে তুমি যা জানো লেখো।

অথবা, পৃথিবীর আবর্তন ও পরিক্রমণ গতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

সৌরজগতের অন্তর্গত গ্রহরূপে পৃথিবীর দুটি প্রধান গতি লক্ষ করা যায়, যথা – আবর্তন গতি (Rotation) ও পরিক্রমণ গতি (Revolution)।

প্রসঙ্গত, মহাবিশ্বের প্রায় প্রতিটি গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকা, ছায়াপথে এই ধরনের গতি দেখা যায়।

গতির সৃষ্টি – সর্বাধুনিক বিগব্যাং (Big Bang) বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব অনুযায়ী, আজ থেকে প্রায় 1370 কোটি বছর আগে অকল্পনীয় ক্ষুদ্র এক বিন্দু যে বিশালাকার বিস্ফোরণ ঘটায়, তার মধ্যে দিয়েই এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে এই বিস্ফোরণে সৃষ্ট বিভিন্ন মৌল কণা থেকে নক্ষত্র এবং সবশেষে নীহারিকার উদ্ভব হয়। অনুমান করা হয় আজ থেকে প্রায় 450 কোটি বছর আগে এক নীহারিকার সংকোচন ও ঘনীভবনে পৃথিবী সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীতে এক ঘূর্ণন বেগ দেখা যায়। এই সময় সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে যে মহাকর্ষ বল তৈরি হয় তার প্রভাবে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে।

পৃথিবীর প্রধান দুটি গতি সমূহ –

আবর্তন গতি (Rotation) – যে গতিতে পৃথিবী তার নিজ মেরুদণ্ডের উপর সূর্যকে সামনে রেখে অবিরাম লাট্টুর মতো ঘুরতে থাকে, তাকে আবর্তন গতি বলে।

বিশেষ নাম – পৃথিবীর একটি পূর্ণ আবর্তনের সময়কে 1 দিন ধরা হয় বলে আবর্তন গতির অপর নাম আহ্নিক (অহ্ন = দিন) গতি।

আবর্তন গতির বৈশিষ্ট্য –

- পৃথিবীর অবস্থান – পৃথিবীর মেরুদণ্ডটি তার কক্ষের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে অবস্থান করে সর্বদা আবর্তনশীল হয়।

- আবর্তনের সময় – একটি পূর্ণ আবর্তনে পৃথিবী সময় নেয় 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ড।

- আবর্তনের বেগ – নিরক্ষীয় অঞ্চলে পৃথিবীর আবর্তনের বেগ সবচেয়ে বেশি (1674 কিমি/ ঘণ্টা)। এই বেগ উভয় মেরুর দিকে ক্রমশ হ্রাস পায়।

- আবর্তনের দিক – পৃথিবী সর্বদা পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে আবর্তনশীল।

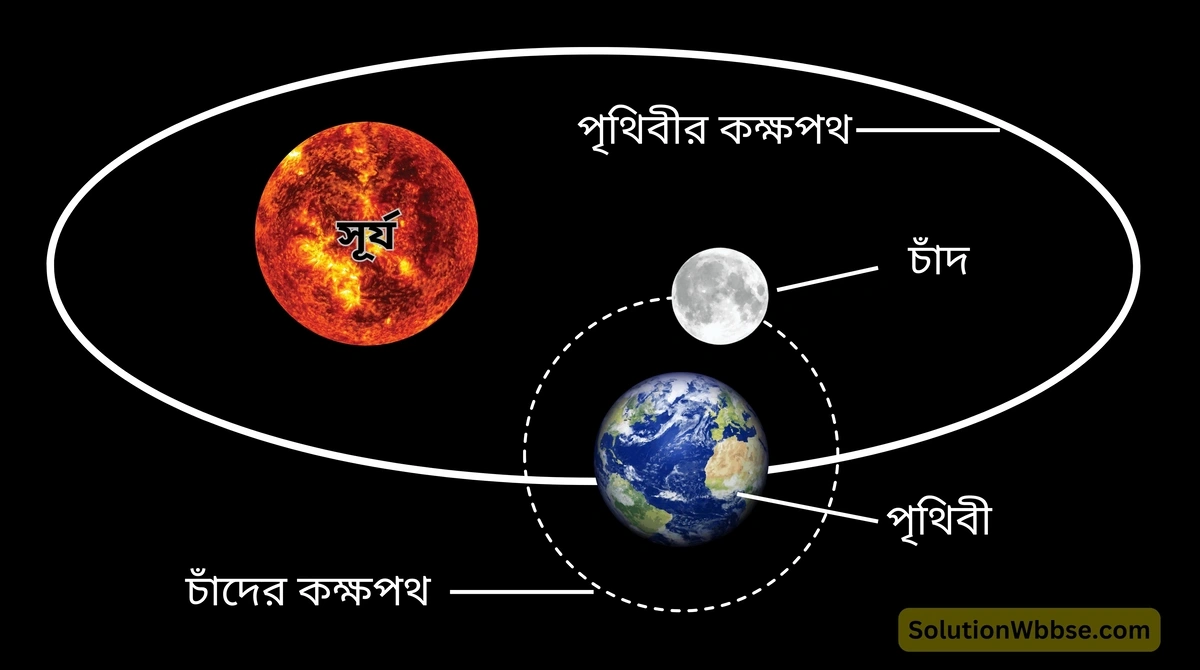

পরিক্রমণ গতি (Revolution) – যে গতিতে পৃথিবী তার উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে অনবরত প্রদক্ষিণ করতে থাকে, তাকে পরিক্রমণ গতি বলে।

বিশেষ নাম – সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর একটি পূর্ণ পরিক্রমণকাল অনুযায়ী একবর্ষ (one year) গণনা করা হয় বলে পরিক্রমণ গতির অপর নাম বার্ষিক গতি।

পরিক্রমণ গতির বৈশিষ্ট্য –

- পরিক্রমণের পথ – পৃথিবীর পরিক্রমণের পথটি উপবৃত্তাকার যার দৈর্ঘ্য 96 কোটি কিমি।

- পরিক্রমণের সময় – সূর্যের চারদিকে একটি পূর্ণ পরিক্রমণে পৃথিবীর সময় লাগে 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 46 সেকেন্ড।

- পরিক্রমণের বেগ –পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমণের বেগ প্রতি সেকেন্ডে 30 কিমি বা 1 লক্ষ 7 হাজার কিমি প্রতি ঘণ্টায়।

- পরিক্রমণের দিক – পৃথিবী ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে সূর্যকে পরিক্রমণ করে থাকে।

ঋতুপরিবর্তন হয় কেন?

পৃথিবীর তাপের উৎস হল সূর্য। সূর্যরশ্মি কোথায়, কত সময় ধরে এবং কীভাবে পড়ছে, তার ওপর ঋতুপরিবর্তন নির্ভর করে। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে – পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে মেরুরেখার 66½° কৌণিক অবস্থানের ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে সূর্যরশ্মি লম্ব ও তির্যকভাবে পড়ে। এর ফলে উত্তাপের পরিবর্তন হয়। প্রধানত এই দুটি কারণে পৃথিবীতে ঋতুপরিবর্তন হয়।

- দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি – পৃথিবীর অভিগত গোলকাকৃতি, উপবৃত্তাকার কক্ষপথ, আবর্তন ও পরিক্রমণ গতি, অক্ষ, কক্ষতলের সঙ্গে কৌণিক অবস্থান প্রভৃতি কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। সূর্য যখন পৃথিবীর যে গোলার্ধে অবস্থান করে, তখন সেই গোলার্ধে সূর্যরশ্মি অপেক্ষাকৃত লম্বভাবে পড়ে। ফলে, দিন বড়ো ও রাত্রি ছোটো হয়। বিপরীত গোলার্ধে ঠিক এর বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। দিনেরবেলা পৃথিবীপৃষ্ঠ সূর্য থেকে যে তাপ গ্রহণ করে, ওই তাপে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয় এবং রাত্রে পৃথিবী পৃষ্ঠ ওই তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়। যদি দিন বড়ো ও রাত্রি ছোটো হয়, তবে বড়ো দিনে ভূপৃষ্ঠ যে তাপ গ্রহণ করে, ছোটো রাতে তা পুরোটা বিকিরণ করতে না পারায় তাপ সঞ্চিত হয়ে আবহাওয়া উষ্ণ হয় এবং গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, দিন ছোটো ও রাত্রি বড়ো হলে দিনেরবেলা গৃহীত তাপের পুরোটাই বড়ো রাতে বিকীর্ণ হয়ে ঠান্ডা অনুভূত হয় এবং শীতকালীন আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়।

- ভূপৃষ্ঠে লম্ব ও তির্যকভাবে পতিত সূর্যরশ্মির জন্য উত্তাপের পরিবর্তন – পৃথিবীর গোলীয় আকৃতি এবং অক্ষ, কক্ষের সঙ্গে 66½° কোণে অবস্থানের কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যরশ্মি সারাবছর প্রায় লম্বভাবে এবং মেরু অঞ্চলে তির্যকভাবে পড়ে। লম্বভাবে পতিত সূর্যকিরণ বায়ুস্তরকে সোজাসুজি ভেদ করে পৃথিবীর ওপর খুব কম স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডল বেশি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে এবং আবহাওয়ায় গ্রীষ্মের ভাব স্পষ্ট হয়। অন্যদিকে, তির্যকভাবে পতিত সূর্যকিরণ বেশি বায়ুস্তর ভেদ করে আসে এবং ভূপৃষ্ঠের ওপর বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে বলে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডল কম উত্তপ্ত হয় এবং আবহাওয়ায় শীতের ভাব অনুভূত হয়।

সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহগুলির গতি সম্পর্কে যা জানো লেখো।

মহাকাশে অবস্থানরত অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য হল একটি উল্লেখযোগ্য নক্ষত্র। সূর্যের আকর্ষণেই মহাজাগতিক গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সূর্যের চারদিকে গতিশীল হয়ে প্রায় 2000 কোটি কিমি বিস্তৃত এক বিশাল সৌরজগতের সৃষ্টি করেছে।

প্রসঙ্গত, 2006 সালের 24 আগস্ট International Astronomical Union (IAU) -এর অধিবেশনে সৌরজগতে মোট ৪টি গ্রহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এরা হল – বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। নিম্নলিখিত ছকে সৌরজগতের এই সমস্ত গ্রহের বিভিন্ন গতি উল্লেখ করা হল –

| গ্রহের নাম | সূর্য থেকে দূরত্ব | আবর্তন গতির সময় | পরিক্রমণ গতির সময় | আবর্তনের দিক | পরিক্রমণের বেগ (km/s) |

| বুধ | 5.77 কোটি কিমি | 58 দিন 17 ঘণ্টা | ৪৪ দিন | পশ্চিম থেকে পূর্ব | 47.9 |

| শুক্র | 10.78 কোটি কিমি | 243 দিন | 225 দিন | পূর্ব থেকে পশ্চিম | 35 |

| পৃথিবী | 14 কোটি 95 লক্ষ কিমি | 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ড | 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 46 সেকেন্ড | পশ্চিম থেকে পূর্ব | 29.7 |

| মঙ্গল | 22.80 কোটি কিমি | 24 ঘণ্টা 37 মিনিট | 687 দিন | পশ্চিম থেকে পূর্ব | 24.1 |

| বৃহস্পতি | 77.91 কোটি কিমি | 9 ঘণ্টা 50 মিনিট | 11 বছর 318 দিন | পশ্চিম থেকে পূর্ব | 13.1 |

| শনি | 142.70 কোটি কিমি | 10 ঘণ্টা 14 মিনিট | 29 বছর 6 মাস | পশ্চিম থেকে পূর্ব | 9.6 |

| ইউরেনাস | 287 কোটি কিমি | 10 ঘণ্টা 42 মিনিট | 84 বছর 1 মাস | দক্ষিণ থেকে উত্তর | 6.8 |

| নেপচুন | 449.82 কোটি কিমি | 16 ঘণ্টা 7 মিনিট | 165 বছর | পশ্চিম থেকে পূর্ব | 5.4 |

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান অবধি পৃথিবীর গতি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করো।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুতেই গতি বিরাজ করে। সৌরজগতের গ্রহরূপে পৃথিবীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পৃথিবী তার নিজ মেরুদণ্ডের উপর 66½° কোণে হেলে একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে।

বর্তমানে মহাকাশ সূত্র, কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত গৃহীত তথ্য সূর্যের আপাতগতি, নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি পৃথিবীর আবর্তন ও পরিক্রমণ গতির সাক্ষ্য বহন করলেও অতীতে এই গতি সম্পর্কে নানান ভ্রান্ত ধারণা ছিল। অতীত থেকে বর্তমান অবধি পৃথিবীর গতি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় এই ইতিহাস দুটি ভাগে বিভক্ত – পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা (Earthcentred Universe) এবং সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা (Suncentred Universe)।

পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা –

অ্যারিস্টট্ল (Aristotle) (384-322 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) – গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টট্ল -এর মতানুসারে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকার পথে ঘুরছে।

টলেমি (Ptolemy) – অ্যারিস্টটলের বক্তব্যকে ভিত্তি করেই টলেমির তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে। টলেমির তত্ত্বটি জিওসেন্ট্রিক (Geocentric), অর্থাৎ পৃথিবী স্থির ও তাকে কেন্দ্র করে সূর্য, গ্রহসমূহ ও অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তু আবর্তিত হচ্ছে। টলেমি প্রদত্ত তত্ত্ব প্রায় 1700 বছর ধরে প্রচলিত ছিল।

সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা –

নিকোলাস কোপারনিকাস (Nicolaus Copernicus) – টলেমি প্রদত্ত পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের তত্ত্বের সর্বপ্রথম যুক্তিগ্রাহ্য বিরুদ্ধ মতবাদ প্রদান করেন নিকোলাস কোপারনিকাস তাঁর বিতর্কিত বই ‘দি রিভোলিউশনিবাস’ (De Revolutionibus) -তে। তিনিই প্রথম হেলিওসেন্ট্রিক (Heliocentric) বা সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের কথা বলেন। তিনি বলেন, সূর্য স্থির এবং তাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ পরিক্রমণ করছে এবং শুধু তাই নয় পৃথিবী তার নিজের চারপাশেও আবর্তন করে। তিনিই প্রথম শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের মাঝে পৃথিবীর অবস্থান হিসাব করে বার করেন।

জোহানেস কেপলার (Johannes Kepler) – 1609 খ্রিস্টাব্দে জার্মান গণিতজ্ঞ জোহানেস কেপলার প্রথম হিসাব করে বের করেন যে, গ্রহগুলি বৃত্তাকার কক্ষপথের পরিবর্তে সামান্য উপবৃত্তাকার (Elliptical) কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

গ্যালিলিয়ো গ্যালিলি (Galileo Galilei) – 1609 খ্রিস্টাব্দে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী গ্যালিলিয়ো দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং তার দ্বারা তিনি মহাকাশে আরও অনেক গ্রহ ও নক্ষত্রদের উপস্থিতি লক্ষ করেন যা আগে দেখা যেত না। মেঘের মতো দেখতে বস্তু যা আসলে অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ তাও তিনি আবিষ্কার করেন। তিনি সৌরকলঙ্ক, গ্রহদের উপগ্রহ, শনির বলয় ইত্যাদি আবিষ্কার করেন এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহদের গতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রমাণ করেন সূর্য স্থির এবং গ্রহগুলি সূর্যকে কেন্দ্র করে পরিক্রমণ করছে। তাঁর এই মতবাদ ক্যাথলিক চার্চের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যায় (যারা পৃথিবীকেন্দ্রিক টলেমির তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল) এবং ধর্মবিরুদ্ধ আচরণের অপরাধে তাঁকে অনেক শাস্তি পেতে হয়।

আইজ্যাক নিউটন (Isaac Newton) – ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা’ (Principia Mathematica) -তে সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের সপক্ষে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যাসহ মতামত দেন। 1687 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর মহাকর্ষ সূত্রানুযায়ী ক্ষুদ্র পৃথিবীর (সূর্য থেকে প্রায় 13 লক্ষ গুণ ছোটো) কক্ষে নিজে স্থির থেকে বিশাল সূর্যকে নিজের চারদিকে ঘোরানো অসম্ভব, কারণ যে বস্তু যত বড়ো ও ভারী এবং যে যার যত কাছে অবস্থান করে তার আকর্ষণ ক্ষমতা তত বেশি হয়। তাই বৃহৎ সূর্যের চারদিকেই পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

পৃথিবীর আবর্তন গতি বা আহ্নিক গতির সপক্ষে কয়েকটি প্রমাণ আলোচনা করো।

অথবা, তুমি কীভাবে প্রমাণ করবে পৃথিবী তার নিজ মেরুদণ্ডের উপর আবর্তনশীল।

পৃথিবীর আবর্তন গতির সংজ্ঞা – পৃথিবী তার কক্ষতলের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে নিজ অক্ষ বা মেরুদণ্ডের চারদিকে নির্দিষ্ট গতিতে 23 ঘন্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ডে বা প্রায় 24 ঘণ্টায় পশ্চিম থেকে পূর্বে একবার আবর্তন করে। পৃথিবীর এই গতিকে আবর্তন গতি বলে।

পৃথিবীর আবর্তন গতির সপক্ষে প্রমাণ –

পর্যায়ক্রমিক দিন-রাত্রি সংগঠন – পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের উপর প্রায় 24 ঘণ্টায় একবার সম্পূর্ণ আবর্তন করে বলে পর্যায়ক্রমিকভাবে পৃথিবীতে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মধ্যে দিয়ে দিন-রাত্রি সংঘটিত হয়।

মহাকর্ষ সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ – বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ স্যার আইজ্যাক নিউটন 1687 খ্রিস্টাব্দে বস্তুর ভর সম্পর্কিত মহাকর্ষ সূত্রে বলেন যে, পদার্থের আয়তন ও ঘনত্ব যত বড়ো তার আকর্ষণ বল তত বেশি। পৃথিবীর চেয়ে সূর্য 13 লক্ষ গুণ বড়ো ও 3½ গুণ ভারী বলে সূর্য স্থির এবং পৃথিবী সূর্যকে সামনে রেখে ঘূর্ণায়মান।

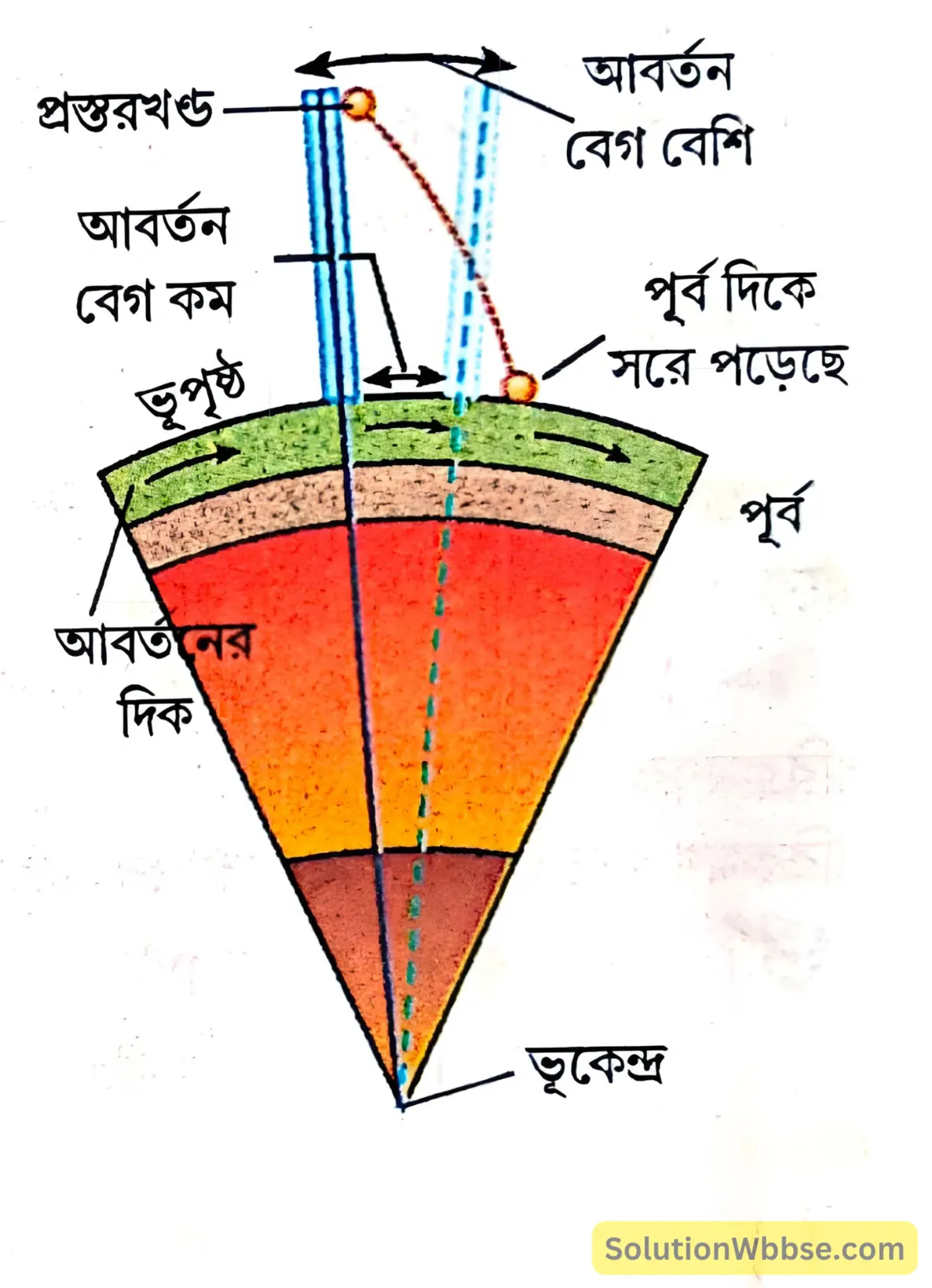

নিশ্চল বায়ুতে প্রস্তরখণ্ডের পরীক্ষা – নিশ্চল বায়ুতে কোনো উঁচু স্থান থেকে একটা পাথরখণ্ড নীচে ফেলে দিলে পাথরখণ্ডটি ওপর থেকে নীচে সরাসরি উল্লম্বভাবে না পড়ে সামান্য পূর্বদিক ঘেঁষে মাটিতে পড়ে। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে বলেই এটি ঘটে। ফ্রান্সের বুলো ও জার্মানির হামবুর্গ শহরে প্রায় 250 ফুট উঁচু থেকে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড 8.4 মিলিমিটার পূর্ব দিকে সরে মাটিতে পতিত হয়।

পৃথিবীর অভিগত গোলকাকৃতি – কোনো নমনীয় বস্তুর ক্রমান্বয়ে আবর্তনের ফলে তার উত্তর-দক্ষিণ দিক চেপে গিয়ে এবং পূর্ব-পশ্চিম দিকের স্ফীতি ঘটে যে গোলক সৃষ্টি করে, তাকে অভিগত গোলক বলে। পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলেই পৃথিবীর মেরুদ্বয় কিছুটা চাপা ও নিরক্ষীয় অঞ্চল সামান্য স্ফীত।

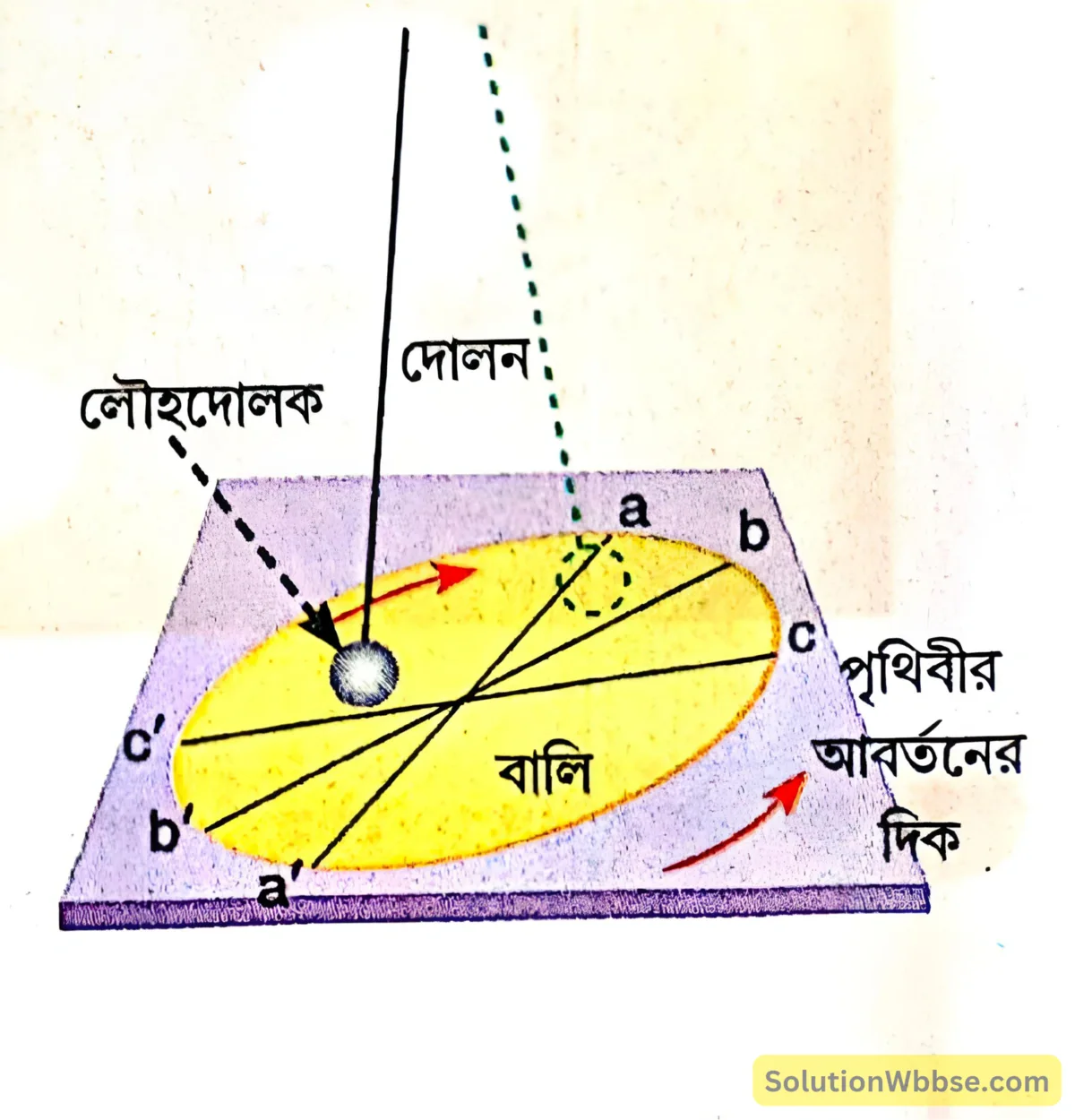

ফুকোর দোলকের পরীক্ষা – বিখ্যাত ফরাসি বৈজ্ঞানিক লিঁয় ফুকো 1851 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের প্যান্থিয়ান গির্জা থেকে 61 মিটার একটি সরু তারের মধ্যে পিনসহ লোহার বল ঝুলিয়ে তার নীচে সামান্য বালি এমনভাবে ছড়িয়ে দেন যাতে বলটির পিন বালিতে দাগ কাটতে পারে। এরপর বলটিকে উত্তর-দক্ষিণে দুলিয়ে দেন।

পর্যবেক্ষণ – চিত্রটি লক্ষ করলে দেখা যাবে পিনটি প্রথমবার aa’, দ্বিতীয়বারে bb’, তৃতীয়বারে cc’ রেখা অঙ্কন করবে এবং প্রায় 24 ঘণ্টা পরে পুনরায় পিনটি aa’ স্থানে ফিরে আসবে। এর থেকে ফুকো লক্ষ করেন বালিতে আলপিনের দাগগুলি ক্রমশ পূর্বদিকে সরে যাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত – পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে আবর্তন করছে বলেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

- জোয়ারভাটা – পৃথিবী 24 ঘণ্টায় একবার পূর্ণ আবর্তন করে বলেই প্রতিদিন কোনো স্থানে 2 বার জোয়ারভাটা হয়।

- সমুদ্রস্রোত ও বায়ুপ্রবাহের দিক বিক্ষেপ – পৃথিবীর আবর্তন গতি রয়েছে বলেই বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাঁদিকে বেঁকে বয়ে চলে।

- আলোকচিত্র – মহাকাশে পাঠানো বিভিন্ন মহাকাশযান (স্পুৎনিক, ভয়েজার প্রভৃতি) এবং কৃত্রিম উপগ্রহের দ্বারা প্রেরিত আলোকচিত্রে নির্ভুল ভাবে প্রমাণিত হয় পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে আবর্তনশীল।

- অন্যান্য গ্রহদের দৃষ্টান্ত – দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সূর্যের অন্যান্য গ্রহগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় তাদের আবর্তন গতি রয়েছে। যেহেতু পৃথিবী নিজেও সূর্যের একটি গ্রহ তাই তারও আবর্তন গতি থাকা স্বাভাবিক।

- ধ্রুবতারার চিত্র – পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে ধ্রুবতারাকে ফোকাস করে কয়েক ঘণ্টা ধরে ক্যামেরা ফিট করে রাখলে ধ্রুবতারার চিত্রটি একটি বিন্দু না হয়ে বক্ররেখা ধারণ করে। পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্যই এরূপ ঘটে।

- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা – সম্প্রতি ইউরি গ্যাগারিন, তেরোস্কোভা, আর্মস্ট্রং, অলড্রিন, সুনিতা উইলিয়ামস প্রমুখ মহাকাশচারীগণ মহাশূন্য থেকে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর আবর্তনগতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

মহাকর্ষ সূত্রটি কে আবিষ্কার করেন? মহাকর্ষ সূত্রটি লেখো।

1687 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন মহাকর্ষ সূত্রটি আবিষ্কার করেন। সূত্রটি হল – “মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের মান বস্তুগুলির মধ্যেকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং বস্তুগুলির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক।”

ঋতুচক্রের পরিচয় দাও।

অথবা, চিত্রসহ ঋতুপরিবর্তন বর্ণনা করো।

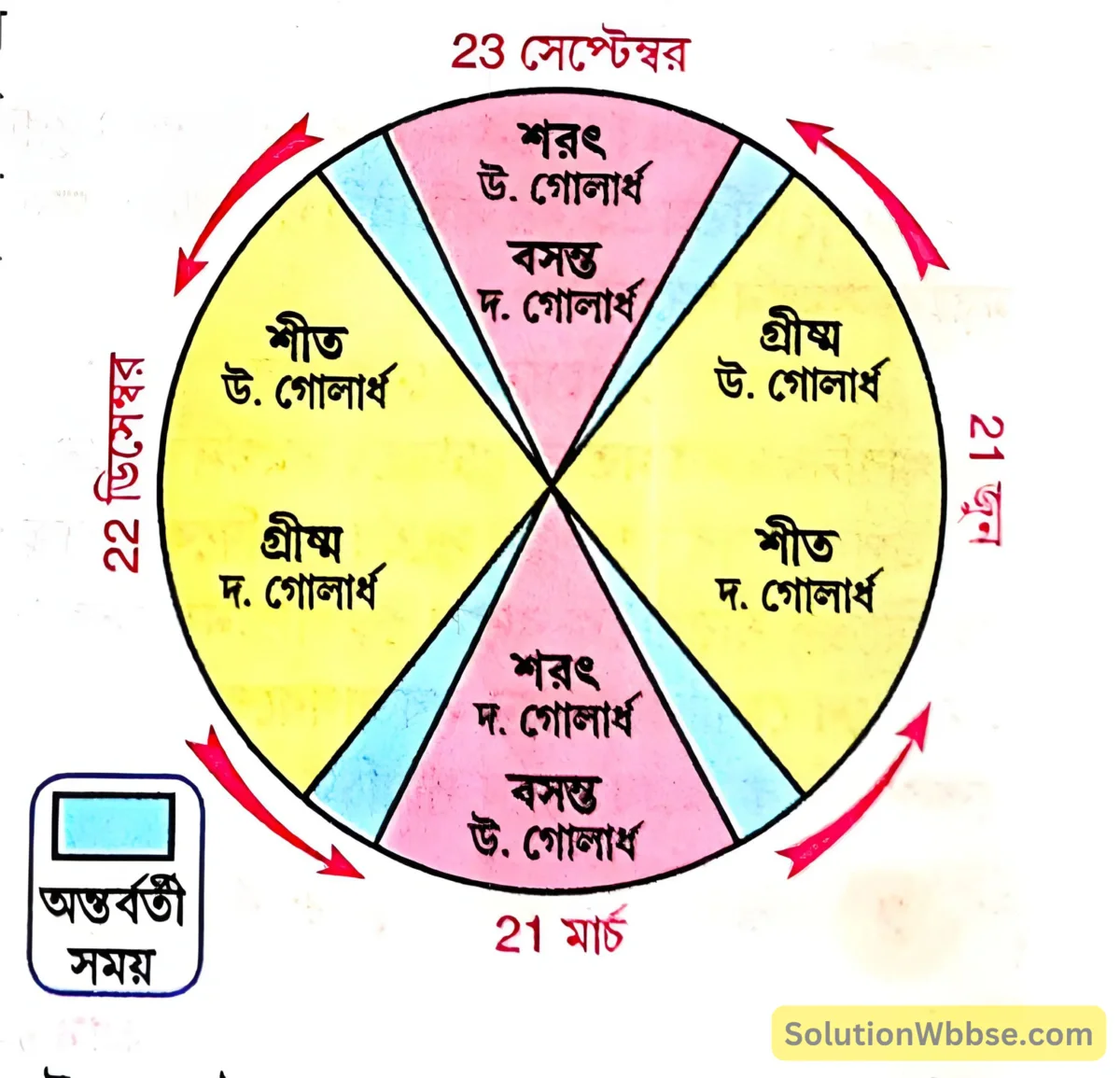

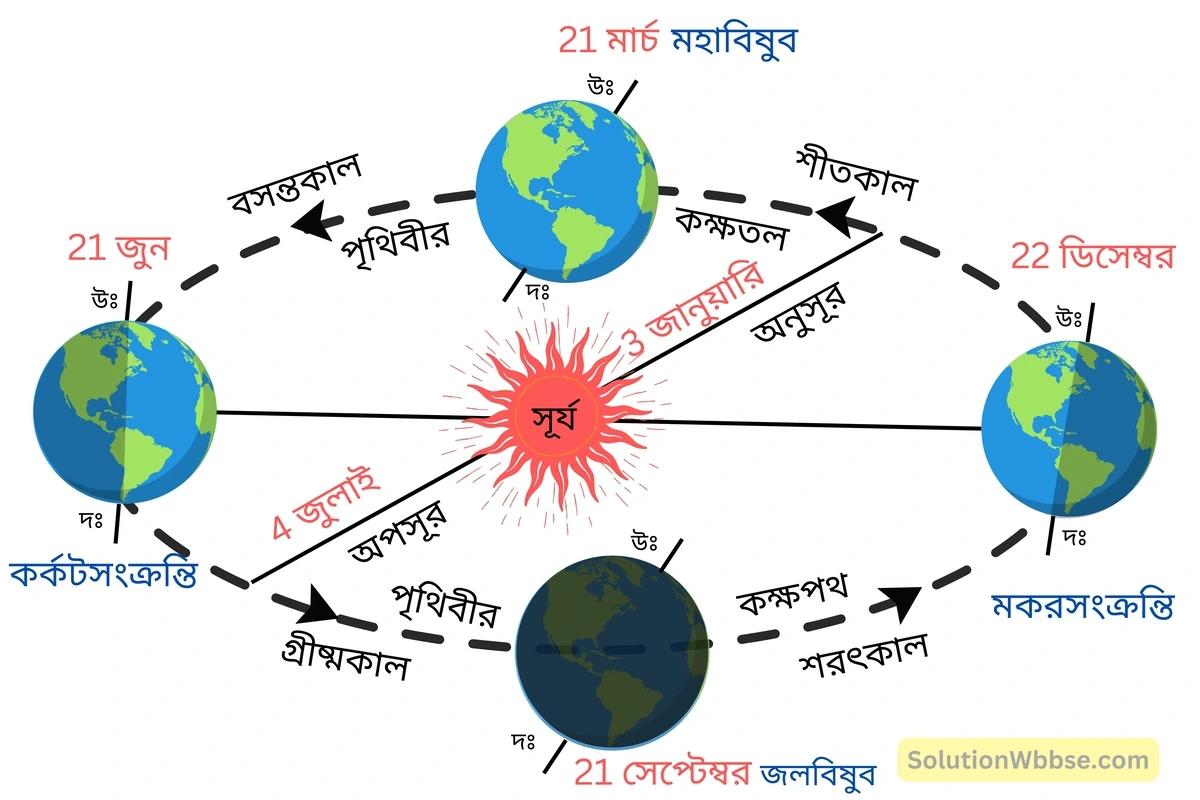

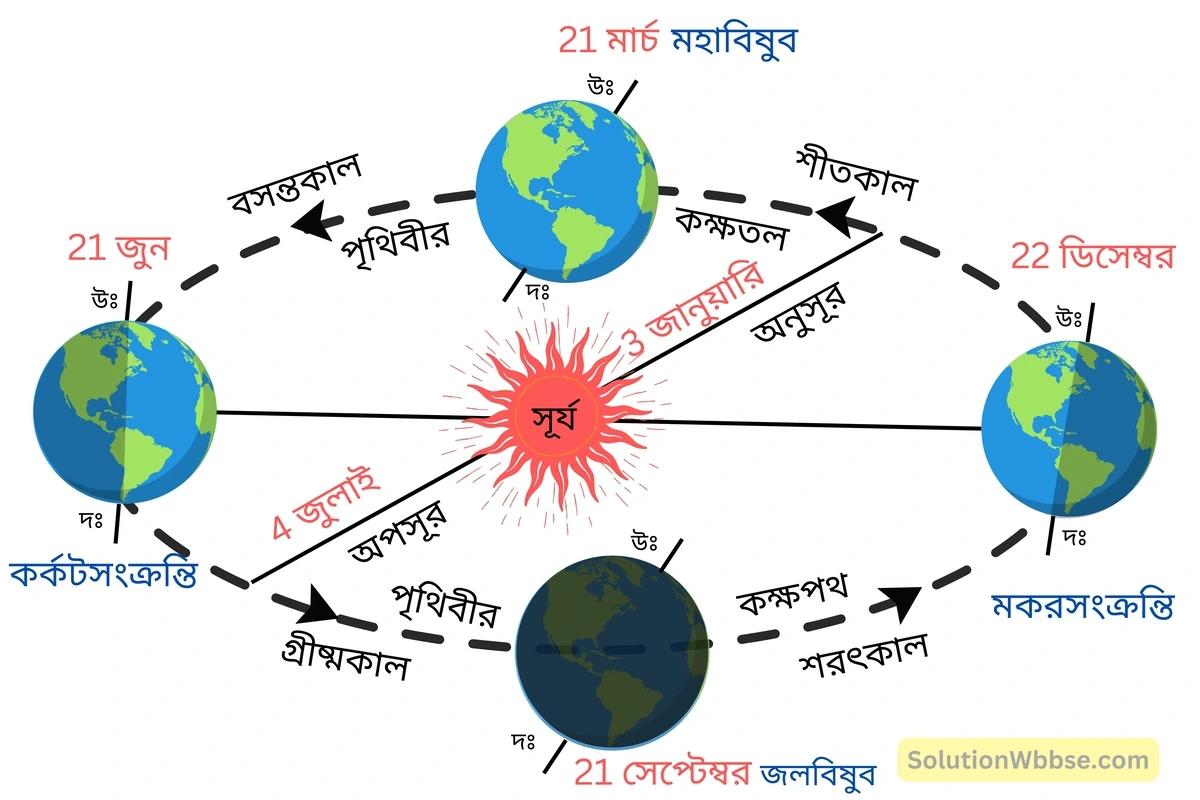

বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত – এই চারটি ঋতু পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমে ও চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে, একে ঋতুচক্র বলে।

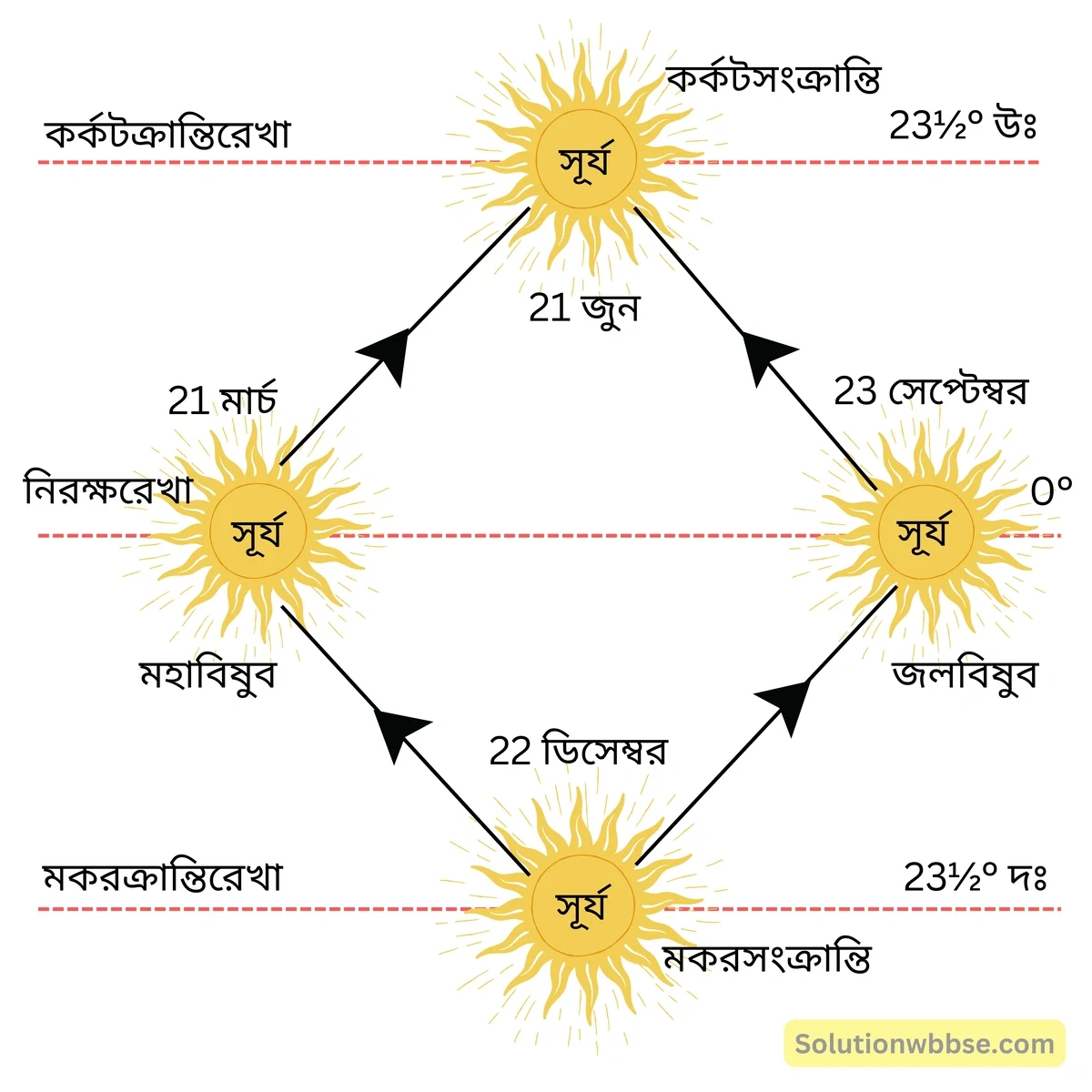

বসন্তকাল – 21 মার্চ পৃথিবী তার কক্ষপথের এমন অবস্থানে আসে যে পৃথিবীর উভয় গোলার্ধ সূর্য থেকে সমদূরত্বে অবস্থান করে এবং সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে পতিত হয়। এই দিন উভয় গোলার্ধের সর্বত্র দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান হয়। এই সময় উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল হয়।

গ্রীষ্মকাল – 21 মার্চের পর থেকে পৃথিবী ধীরে ধীরে এমন অবস্থায় আসে যে সূর্যরশ্মি ক্রমশ উত্তর গোলার্ধে লম্বভাবে পড়তে থাকে এবং উত্তর গোলার্ধে ক্রমশ দিন বড়ো ও রাত্রি ছোটো হতে থাকে। এরপর 21 জুন সূর্যকিরণ কর্কটক্রান্তিরেখার (উত্তরায়ণের শেষ সীমা) ওপর লম্বভাবে পড়ে বলে উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ বেশি হয়। একে বলা হয় সূর্যের উত্তর অয়নান্ত দিবস বা কর্কটসংক্রান্তি। দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা ঘটে। এই সময়টাতে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল অনুভূত হয়।

শরৎকাল – 21 জুনের পর থেকে সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হয় এবং পৃথিবী নিজস্ব কক্ষপথে এগিয়ে যাওয়ার ফলে উত্তর গোলার্ধ ক্রমশ সূর্যের দূরবর্তী ও দক্ষিণ গোলার্ধ ক্রমশ সূর্যের নিকটবর্তী হতে থাকে। এইভাবে 23 সেপ্টেম্বর পৃথিবীর উভয় গোলার্ধ আবার সূর্য থেকে সমান দূরত্বে অবস্থান করে এবং সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে পতিত হয়। এই দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান হয়। এই সময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল দেখা যায়।

শীতকাল – 23 সেপ্টেম্বরের পর থেকে পৃথিবী ধীরে ধীরে কক্ষপথের এমন অবস্থায় আসে যখন সূর্যরশ্মি ক্রমশ দক্ষিণ গোলার্ধে লম্বভাবে পড়তে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ক্রমশ দিন বড়ো ও রাত্রি ছোটো হতে থাকে। এভাবে চলতে চলতে 22 ডিসেম্বর সূর্যকিরণ মকরক্রান্তিরেখার (দক্ষিণায়নের শেষসীমা) ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড়ো এবং রাত্রি সবচেয়ে ছোটো হয়ে থাকে (14 ঘণ্টা দিন ও 10 ঘণ্টা রাত্রি)। তাই 22 ডিসেম্বরকে বলা হয় দক্ষিণ অয়নান্ত দিবস বা মকরসংক্রান্তি। উত্তর গোলার্ধের অবস্থা হয় ঠিক এর বিপরীত। এই সময়টাতে উত্তর গোলার্ধে শীতকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল অনুভূত হয়। তারপর থেকেই আবার পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের নিকটবর্তী হয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। 21 মার্চ আবার পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত্রি সমান হয়ে যায়। এভাবে একটি ঋতুচক্র সম্পন্ন হয়।

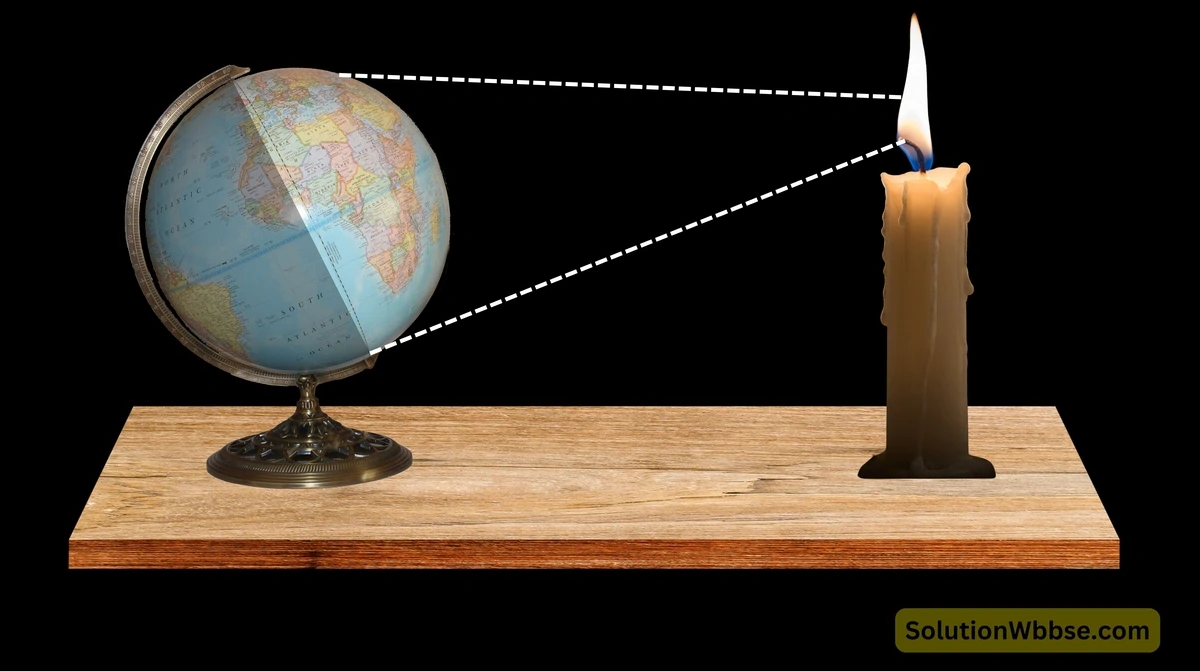

পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে যে দিন-রাত্রি হয়, তা একটি পরীক্ষার দ্বারা বর্ণনা করো।

দিন-রাতি সংঘটনের পরীক্ষা –

পরীক্ষার উদ্দেশ্য – আবর্তন গতির ফলে পৃথিবীতে দিন-রাত্রি সংঘটিত হয়, তা প্রমাণ করা।

পরীক্ষার উপকরণ – এই পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি হল – একটি অন্ধকার ঘর, একটি টেবিল, একটি জ্বলন্ত মোমবাতি, একটি গ্লোব বা ভূগোলক।

পরীক্ষা – প্রথমে অন্ধকার ঘরটির মধ্যে টেবিলের ওপর জ্বলন্ত মোমবাতিটি বসানো হল। তারপর একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে গ্লোবটিকে বসানো হল। এবার গ্লোবটিকে আস্তে আস্তে পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘোরাতে শুরু করা হল।

পর্যবেক্ষণ – ভূগোলকটিকে সম্পূর্ণরূপে আবর্তন করালে দেখা যাবে যে, এর কোনো অংশ একবার করে আলো ও অন্ধকারের মুখোমুখি হচ্ছে এবং সর্বদাই এর মোমবাতির দিকের অর্ধাংশ আলোকিত ও বিপরীত অর্ধাংশটি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকছে।

সিদ্ধান্ত – যদি মোমবাতিটিকে সূর্য এবং ভূগোলকটিকে পৃথিবী ধরে নিই, তাহলে দেখা যাবে যে, পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তনের ফলে এর এক অর্ধাংশ সূর্যের সম্মুখীন হয় এবং সেখানে দিন হয়। বাকি অর্ধাংশে সূর্যের আলো পৌঁছায় না বলে সেখানে রাত্রি হয়। তাই বলা যায়, পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলেই দিন-রাত্রি সংঘটিত হয়।

পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে দিন ও রাতের যে যে অবস্থা বা পর্যায় সৃষ্টি হয় তা লেখো।

আমরা জানি আবর্তন গতির ফলে পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের দিকে থাকে সেখানে দিন হয় এবং বিপরীত অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশে রাত হয়। দিন ও রাত্রির যে পর্যায়গুলি লক্ষ করা যায়, সেগুলি হল ছায়াবৃত্ত, ঊষা, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, গোধূলি, সন্ধ্যা, মধ্যরাত্রি।

- ছায়াবৃত্ত (Shadow Circle) – পৃথিবীতে সর্বদাই দুটি অংশ দেখা যায় – আলোকিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। আলোকিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশদ্বয় যে বৃত্তাকার সীমারেখায় পরস্পর মিলিত হয়, তাকে ছায়াবৃত্ত বলে। এটি আলোকবৃত্ত নামেও পরিচিত।

- ঊষা (Dawn) – সূর্যোদয়ের ঠিক আগে যে সময়টিতে পূর্ব আকাশে ক্ষীণ আলো দেখা যায়, তাকে ঊষা বলে।

- প্রভাত (Morning) – পৃথিবীর আবর্তনের ফলে কোনো স্থান অন্ধকার থেকে ছায়াবৃত্ত পেরিয়ে সবেমাত্র আলোকিত অংশে প্রবেশ করলে, দিনের সেই পর্যায়টিকে অথবা সেই সময়টিকে প্রভাত বলে।

- মধ্যাহ্ন (Midday) – যে সময় আলোকিত অংশের কোনো স্থানে ঠিক মাথার ওপরে সূর্য অবস্থান করে, সেই সময়টিকে মধ্যাহ্ন বলা হয়। দুপুর 12 টায় মধ্যাহ্ন সূচিত হয়।

- গোধূলি (Dusk) – সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে যে সময়ে ক্ষীণ আলো দেখা যায়, তাকে গোধূলি বলে।

- সন্ধ্যা (Evening) – পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্য যে সময়ে কোনো স্থান আলো থেকে ছায়াবৃত্ত পেরিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশে পৌঁছোয়, তাকে সন্ধ্যা বলে।

- মধ্যরাত্রি (Midnight) – কোনো স্থানে মধ্যাহ্ন হলে তার বিপরীত দিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানের সময়টিকে মধ্যরাত্রি বলে। রাত 12 টায় মধ্যরাত্রি সূচিত হয়।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের তুলনায় মেরু অঞ্চলের দিকে ঊষা ও গোধুলির স্থায়িত্ব বেশি হয় কেন?

নিরক্ষীয় অঞ্চলের তুলনায় মেরু অঞ্চলের দিকে ঊষা ও গোধুলির স্থায়িত্ব বেশি – কোনো স্থানের ঊষা বা গোধুলির স্থায়িত্ব নির্ভর করে সেই স্থানে আকাশে সূর্যের অবস্থানের উপর। নিরক্ষীয় অঞ্চল তথা নিম্ন অক্ষাংশে সূর্য প্রায় উল্লম্বভাবে (90°) উদিত হয় ও অস্ত যায়। এই কারণে এখানে ঊষা ও গোধুলির সময়কাল কম। কিন্তু, মেরু অঞ্চলের দিকে অর্থাৎ উচ্চ অক্ষাংশে সূর্য তির্যকভাবে উদিত হয় ও অস্ত যায়। তাই এখানে ঊষা ও গোধুলির স্থায়িত্বকাল বেশি হয়।

পৃথিবীর অক্ষ বা মেরুরেখার অবস্থান সম্পর্কে লেখো। এরূপ অবস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করো।

পৃথিবীর অক্ষের অবস্থান – পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে কল্পিত উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বিন্দু সংযোগকারী রেখাকে পৃথিবীর অক্ষ বা মেরুরেখা বলে। পৃথিবী যে পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তাকে বলা হয় কক্ষপথ। এই কক্ষপথ যে তলে অবস্থিত তা হল কক্ষতল। পৃথিবীর অক্ষ সর্বদা পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে অবস্থান করার ফলে পৃথিবীর নিরক্ষীয়তল কক্ষতলের সঙ্গে 23½° কোণের সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর এই অক্ষের উত্তর বিন্দু অর্থাৎ সুমেরু বিন্দু সর্বদা ধ্রুবতারামুখী এবং দক্ষিণবিন্দু অর্থাৎ কুমেরু বিন্দু সর্বদা হ্যাডলির অক্ট্যান্ট নক্ষত্রমুখী হয়ে অবস্থান করছে।

গুরুত্ব বা প্রভাব –

পৃথিবীর অক্ষ কক্ষতলের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে থাকার ফলাফল নিম্নরূপ –

দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি – পৃথিবী কক্ষতলের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে পরিক্রমণ করার সময় 21 মার্চ ও 23 সেপ্টেম্বর এই দুই দিন এমনভাবে অবস্থান করে যে, এই দুই দিন সূর্যরশ্মি ঠিক নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পড়ে। ফলে, পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত্রি সমান হয়। 21 মার্চের পর উত্তর গোলার্ধ ক্রমশ সূর্যের দিকে হেলে পড়তে থাকায় উত্তর গোলার্ধে দিন বড়ো হতে থাকে এবং 21 জুন কর্কটক্রান্তি রেখার উপর সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে। ফলে, উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড়ো দিন ও সবচেয়ে ছোটো রাত হয়। এই সময় দক্ষিণ গোলার্ধে দিন ছোটো ও রাত বড়ো হয়। এরপর থেকে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ ক্রমশ সূর্যের দিকে হেলে পড়তে থাকে, ফলে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড়ো হতে থাকে। 22 ডিসেম্বর সূর্যরশ্মি মকরক্রান্তিরেখার উপর লম্বভাবে পড়ে। এই দিন দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড়ো দিন ও সবচেয়ে ছোটো রাত হয় এবং উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে ছোটো দিন ও সবচেয়ে বড়ো রাত হয়।

ঋতুপরিবর্তন – পৃথিবী 66½° কোণে হেলে থাকার ফলে পরিক্রমণকালে কখনো উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে পড়ে আবার কখনো দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে পড়ে। যখন উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে পড়ে তখন সেখানে গ্রীষ্মকাল সৃষ্টি হয়। এই সময় দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে থাকায় সেখানে শীতকাল বিরাজ করে। আবার, যখন দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে পড়ে তখন দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও উত্তর গোলার্ধে শীতকাল সৃষ্টি হয়। সূর্য যখন নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন শরৎকাল ও বসন্তকাল পর্যায়ক্রমে দেখা যায়। এইভাবে পৃথিবীর অক্ষের 66½° কোণে হেলে অবস্থান ঋতুপরিবর্তন ঘটায়।

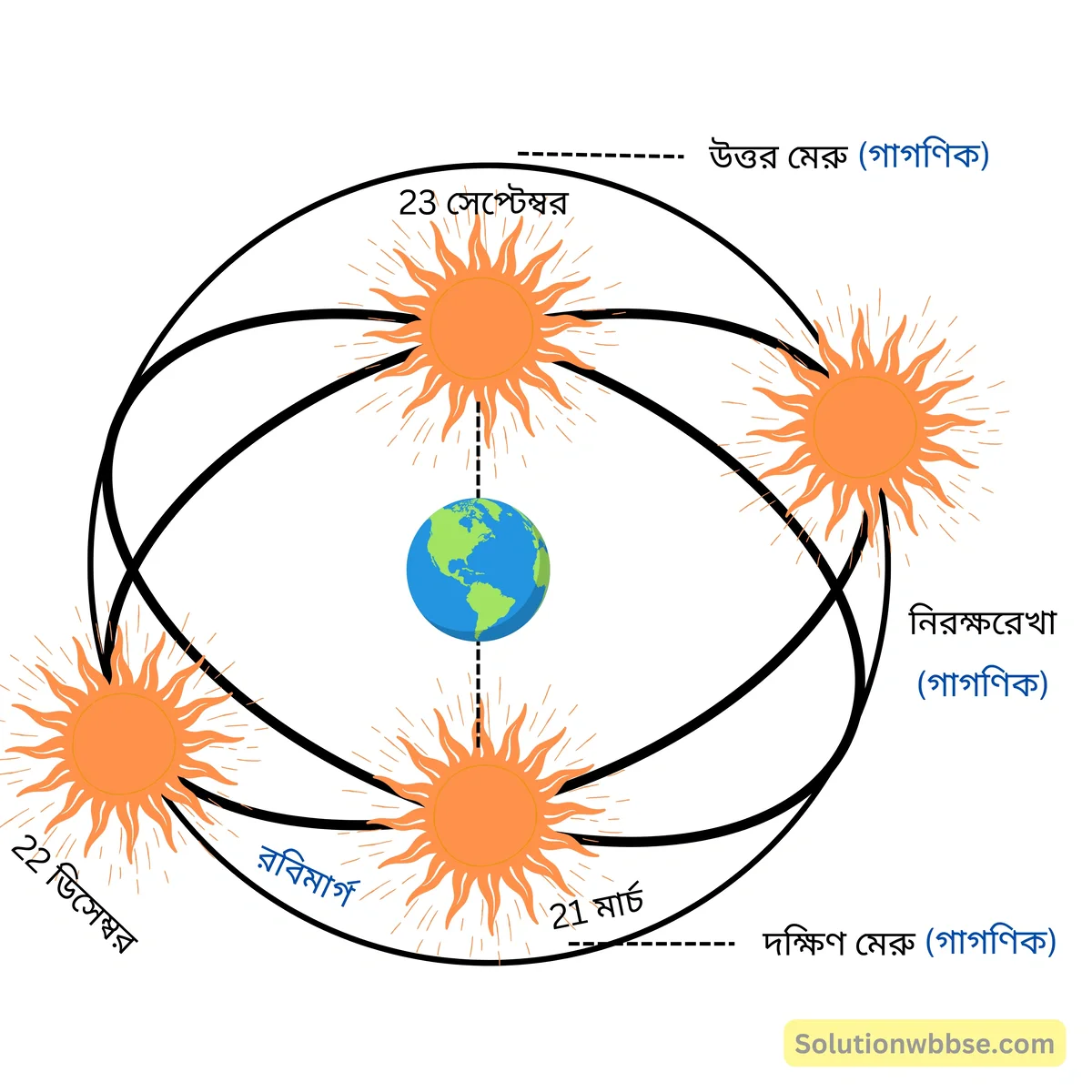

সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বা রবিমার্গ সৃষ্টি – পৃথিবী তার কক্ষপথে 66½° কোণে হেলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করায় সূর্যরশ্মি 21 মার্চ নিরক্ষরেখার উপর, 21 জুন কর্কটক্রান্তিরেখার উপর, 23 সেপ্টেম্বর আবার নিরক্ষরেখার উপর এবং 22 ডিসেম্বর মকরক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে 22 ডিসেম্বর থেকে 21 জুন সূর্যের একটি উত্তরমুখী আপাত গতি এবং 21 জুন থেকে 22 ডিসেম্বর একটি দক্ষিণমুখী আপাত গতি দেখা যায়, যা যথাক্রমে সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন নামে পরিচিত এবং এই আপাত গতিপথকে রবিমার্গ বলা হয়।

ছায়াবৃত্তের দোলনগতি – পৃথিবীর অক্ষের 66½° কোণে হেলে অবস্থানের ফলে মনে হয় ছায়াবৃত্তটি যেন পৃথিবীর কেন্দ্রের উপর ভর করে পূর্ব-পশ্চিমে দোল খাচ্ছে। ছায়াবৃত্তের উত্তরাংশ যখন পূর্বদিকে হেলে থাকে, দক্ষিণাংশ তখন পশ্চিমদিকে হেলে থাকে। 21 মার্চ ও 23 সেপ্টেম্বর ছায়াবৃত্ত পৃথিবীর অক্ষ বরাবর অবস্থান করে। ছায়াবৃত্তের এই দোলনের ফলেই সুমেরু বৃত্ত যখন সম্পূর্ণ আলোর মধ্যে আবর্তন করে (6 মাস দিন), কুমেরু বৃত্ত তখন অন্ধকারের মধ্যে আবর্তন করে (6 মাস রাত)। আবার সুমেরু বৃত্ত অন্ধকার থাকলে কুমেরু বৃত্ত আলোর মধ্যে আবর্তন করে।

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির সপক্ষে প্রমাণ আলোচনা করো।

অথবা, পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি বা বার্ষিক গতি আছে তার কোনো প্রমাণ আছে কি?

পরিক্রমণ গতির সংজ্ঞা –

পৃথিবী নিজ অক্ষ বা মেরুরেখার চারদিকে আবর্তন করতে করতে একটি নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময়ে (365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 46 সেকেন্ড) ও নির্দিষ্ট দিকে (পশ্চিম থেকে পূর্বে) সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর এই গতিকে পরিক্রমণ গতি বা বার্ষিক গতি বলে।

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অনুভব করতে পারি না। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষালব্ধ তথ্য থেকে বোঝা যায় পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি আছে। নীচে সেগুলি আলোচনা করা হল –

সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ পর্যবেক্ষণ – পৃথিবী থেকে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ (টেলিস্কোপ) যন্ত্রের সাহায্যে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ, যেমন – বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি গ্রহই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সুতরাং, সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ পৃথিবীও সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করছে এটাই স্বাভাবিক।

নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ – রাতের আকাশে নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ করলে দেখা যায়, সেগুলি প্রতিদিন একটু করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে উদিত হচ্ছে। কয়েকদিন পর দেখা যায় সেগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং সেই জায়গায় অন্য কয়েকটি নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। এইভাবে ঠিক একবছর পর প্রথম দেখা নক্ষত্রগুলিকে আবার ওই একই স্থানে দেখা যায়। নক্ষত্র যেহেতু স্থির, সেহেতু এর থেকে প্রমাণিত হয় পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে সূর্যকে পরিক্রমণ করতে করতে ঠিক একবছর পর আগের স্থানে ফিরে আসে।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত পর্যবেক্ষণ – পৃথিবী যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শুধুই আবর্তন করত তাহলে ঠিক পূর্ব দিকে সূর্যোদয় হত এবং ঠিক পশ্চিমে অস্ত যেত। কিন্তু বছরে দুদিন 21 মার্চ ও 23 সেপ্টেম্বর কেবল এমন ঘটে। বছরে বাকি দিনগুলিতে সূর্য একটু দক্ষিণে বা উত্তরে সরে পূর্বদিকে উদিত হয় এবং পশ্চিমে অস্ত যায়। পৃথিবী নিজ কক্ষতলের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে সূর্যকে পরিক্রমণ করে বলেই সারা বছর এমন ঘটনা ঘটে।

মহাকর্ষ সূত্র – স্যার আইজ্যাক নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রানুসারে কোনো ক্ষুদ্র বস্তু বড়ো বস্তুর চারদিকে ঘোরে। সূর্য পৃথিবীর থেকে 13 লক্ষ গুণ বড়ো এবং 3¼ লক্ষ গুণ ভারী। তাই পৃথিবী সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করবে এটাই স্বাভাবিক।

দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতুপরিবর্তন – পৃথিবী যদি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে শুধুই অক্ষের চারদিকে আবর্তন করত তাহলে পৃথিবীতে সারাবছর কোথাও দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত না এবং ঋতুপরিবর্তন হত না। তাই পৃথিবীতে যে ঋতুপরিবর্তন হয় তা পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির প্রমাণ দেয়।

মহাকাশচারীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপগ্রহ চিত্র – মহাকাশচারীগণ মহাকাশ থেকে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখেছেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। আবার পৃথিবী থেকে মহাকাশে পাঠানো অসংখ্য কৃত্রিম উপগ্রহ শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে পৃথিবীর যে ছবি তুলেছে তা থেকে দেখা যায় পৃথিবী উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে।

পরিক্রমণ গতির কারণে দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি চিত্রসহ আলোচনা করো।

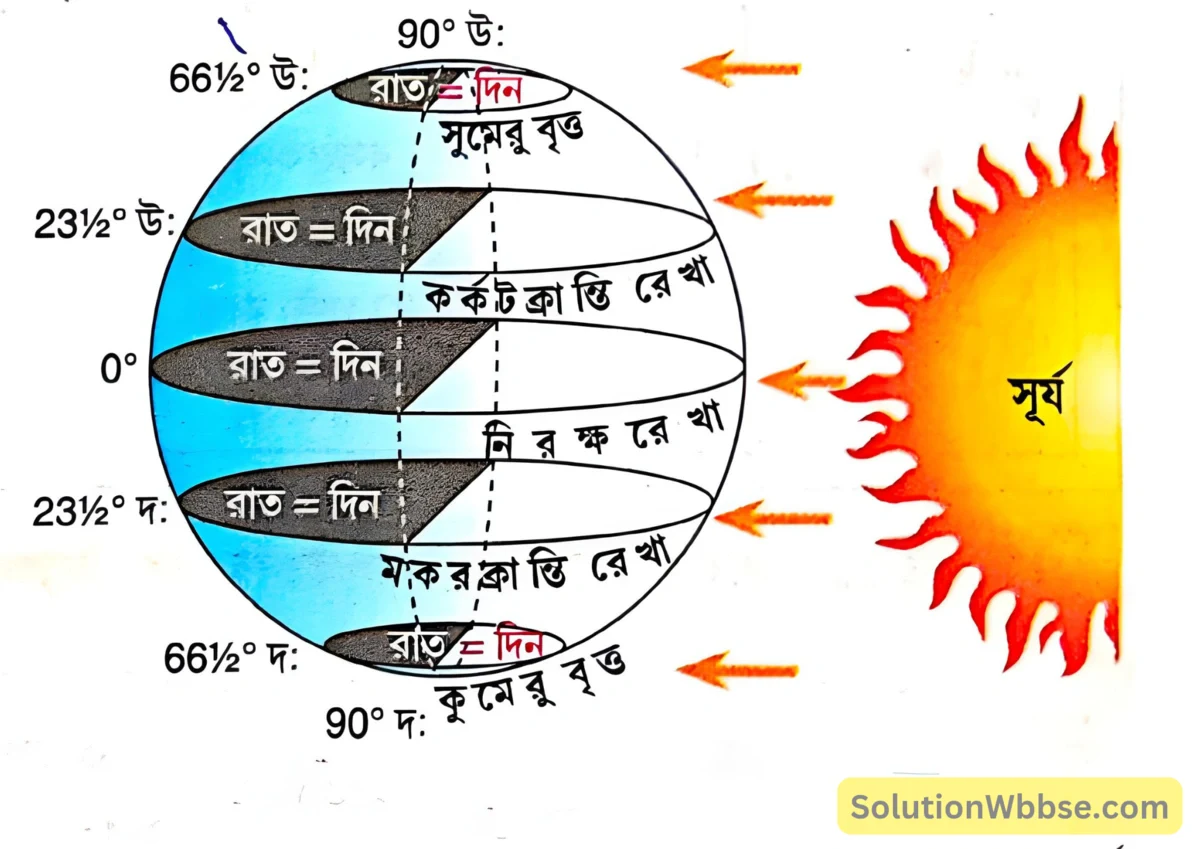

পৃথিবী তার উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণ কালে কতকগুলি বিশেষ পর্যায়ে দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, যেমন –

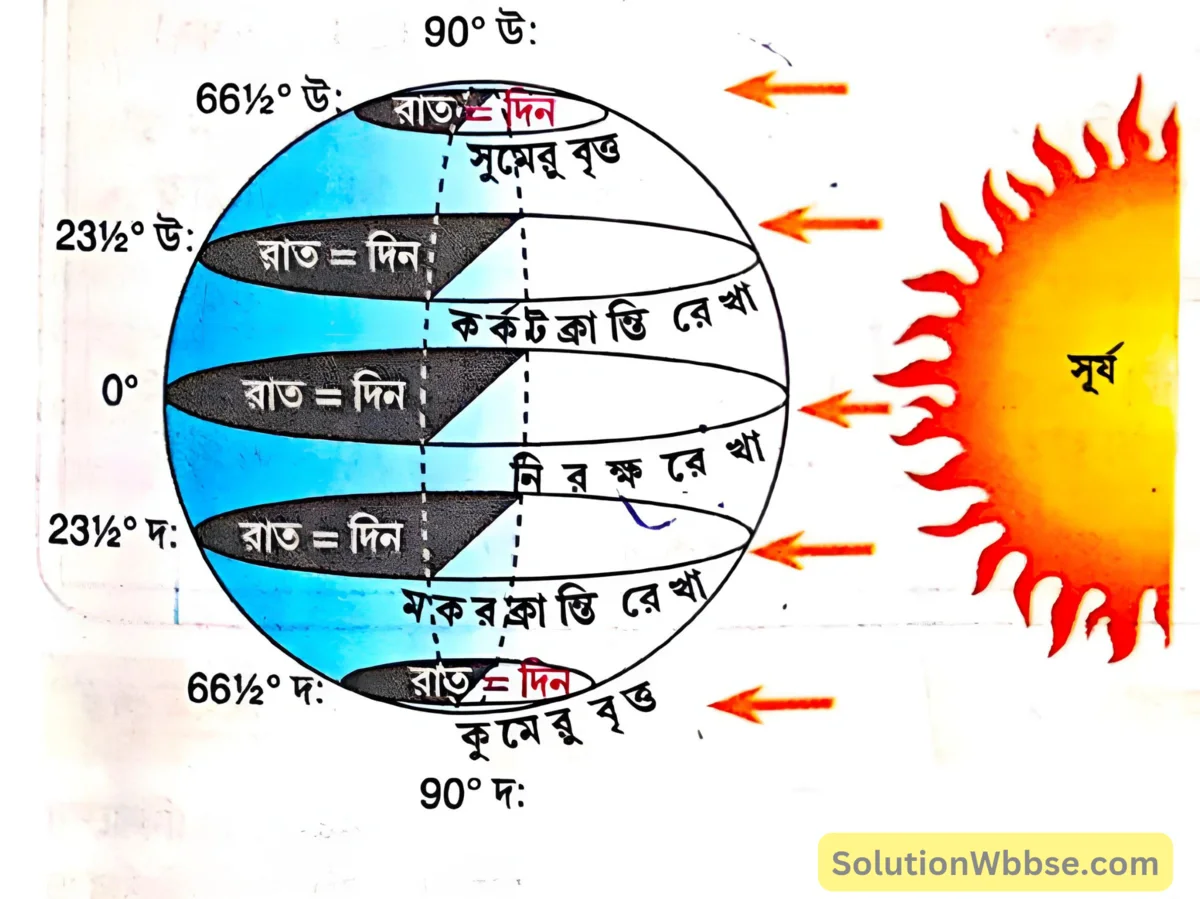

21 মার্চের অবস্থা –

পৃথিবীর পরিক্রমণ কালে 21 মার্চ এমন অবস্থানে আসে যেখানে সূর্য নিরক্ষরেখার (0°) উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়।

বৈশিষ্ট্য – এই সময় পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে সমান দূরত্বে অবস্থান করে, ছায়াবৃত্ত পৃথিবীর প্রতিটি অক্ষরেখাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে, উত্তর মেরু থেকে সূর্যকে প্রায় 24 ঘণ্টাই দিগন্তরেখা বরাবর দেখা যায়, এই দিনটিতে পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে দিন-রাত্রি সমান হয় বলে একে মহাবিষুব (Vernal Equinox) বলে।

প্রভাব – পৃথিবীর এই অবস্থানের ফলে উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল বিরাজ করে।

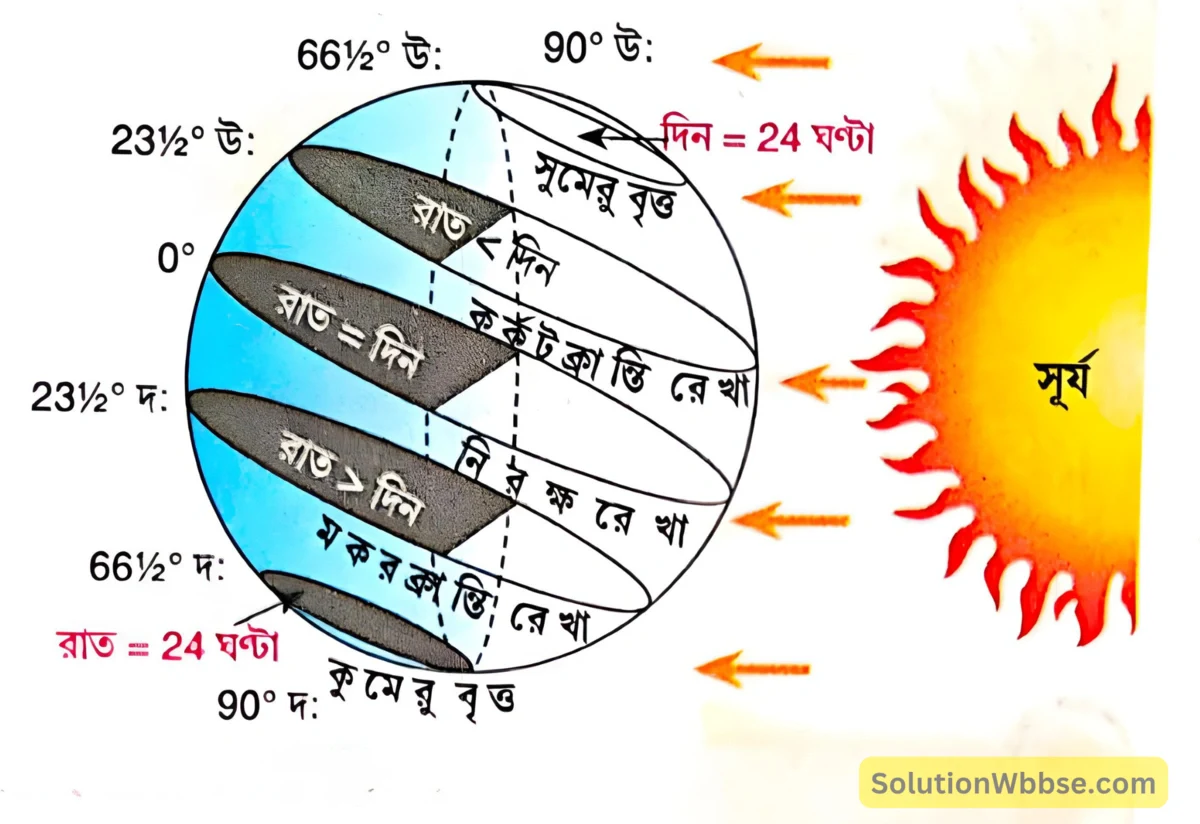

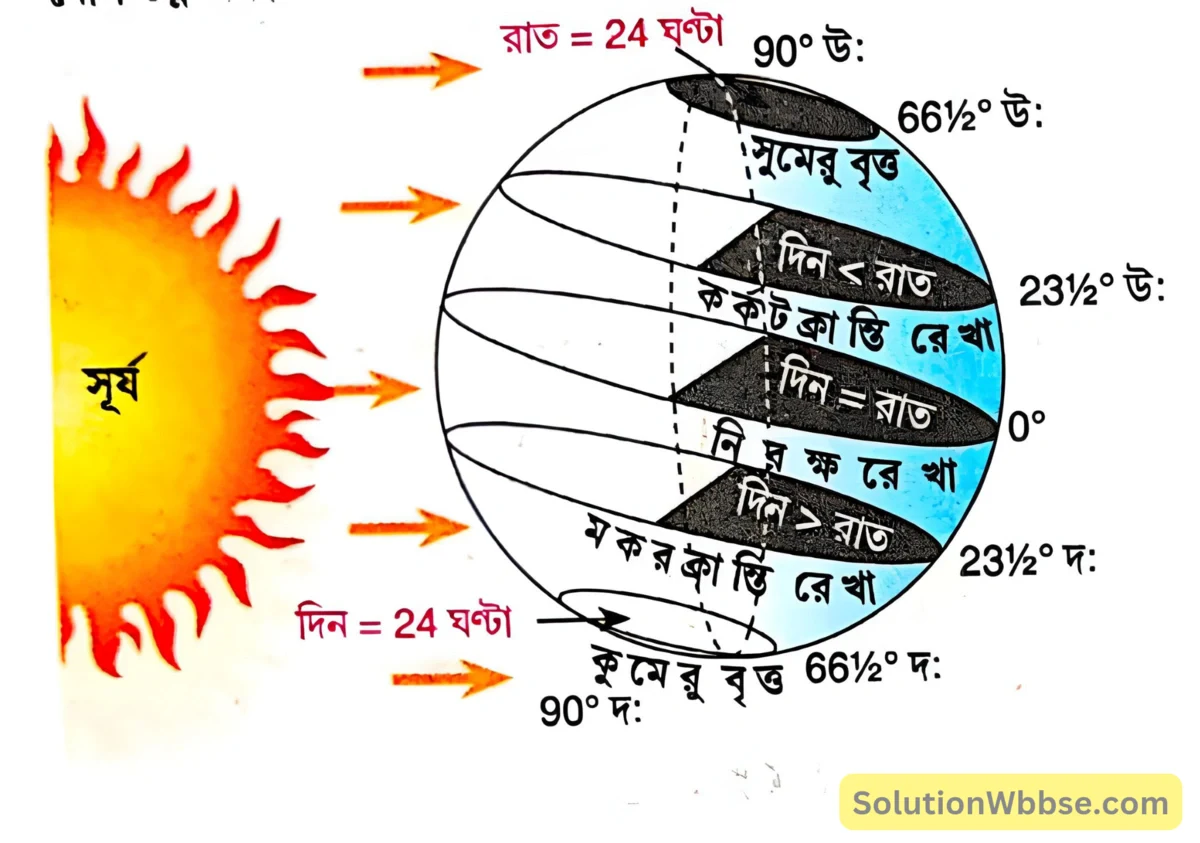

21 জুনের অবস্থা –

21 জুন পৃথিবী তার কক্ষপথের এমন অবস্থানে আসে যখন কর্কটক্রান্তিরেখায় (23½°) সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়।

বৈশিষ্ট্য – এই সময় পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে পড়ে, পৃথিবীর কর্কটক্রান্তিরেখা সংলগ্ন অঞ্চল সর্বাধিক সূর্যালোক পায়। এই দিনটি কর্কটসংক্রান্তি নামে পরিচিত, উত্তর গোলার্ধের মেরু অঞ্চল 24 ঘণ্টাই আলোকিত এবং দক্ষিণ গোলার্ধের মেরু অঞ্চল 24 ঘণ্টাই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, এই সময় পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সবচেয়ে বেশি উষ্ণ এবং দক্ষিণ গোলার্ধ অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ হয়।

প্রভাব – পৃথিবীর এই অবস্থানে 21 জুনের 45 দিন আগে থেকে 45 দিন পর পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল বিরাজ করে।

23 সেপ্টেম্বরের অবস্থা –

23 সেপ্টেম্বর তারিখটিতেও সূর্য একইভাবে নিরক্ষরেখার (0°) উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়।

বৈশিষ্ট্য – এই সময় পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে সমান দূরত্বে থাকে, ছায়াবৃত্ত পৃথিবীর প্রতিটি অক্ষরেখাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে, এই দিনটিতে পৃথিবীর উভয় মেরু থেকেই 24 ঘণ্টা সূর্যকে দিগন্তরেখা বরাবর দেখা যায়, পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে এই সময় দিন-রাত্রি সমান হয় বলে একে জলবিষুব (Autumnal Equinox) বলে।

প্রভাব – পৃথিবীর এই অবস্থানে উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল বিরাজ করে।

22 ডিসেম্বরের অবস্থা –

22 ডিসেম্বর তারিখে পৃথিবীর এই অবস্থানে সূর্য মকরক্রান্তিরেখার (23½° দঃ) উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়।

বৈশিষ্ট্য – এই তারিখে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে পড়ে, মকরক্রান্তিরেখা সংলগ্ন অঞ্চল সর্বাধিক সূর্যালোক পায় বলে এই দিনটি মকরসংক্রান্তি নামে পরিচিত, দক্ষিণ গোলার্ধের মেরু অঞ্চল 24 ঘণ্টাই আলোকিত এবং উত্তর গোলার্ধের মেরু অঞ্চল 24 ঘণ্টাই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, এই সময় দক্ষিণ গোলার্ধ সবচেয়ে বেশি উষ্ণ এবং উত্তর গোলার্ধ অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ হয়।

প্রভাব – পৃথিবীর এই অবস্থানে 22 ডিসেম্বরের আগের 45 দিন আগে থেকে পরের 45 দিন পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে শীতকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে ।

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলাফলগুলি আলোচনা করো।

অথবা, পৃথিবীর বার্ষিক গতি কাকে বলে? তার ফলাফলগুলি আলোচনা করো।

সংজ্ঞা – যে গতিতে পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের চারদিকে আবর্তন করতে করতে একটি নির্দিষ্ট দিকে (পশ্চিম থেকে পূর্বে), একটি নির্দিষ্ট পথে (উপবৃত্তাকার কক্ষপথে) ও একটি নির্দিষ্ট সময়ে (365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 46 সেকেন্ড) সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাকে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বা পরিক্রমণ গতি (Revolution) বলে।

বার্ষিক গতির ফলাফল – বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে – দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, ঋতুপরিবর্তন হয়, রবিমার্গ সৃষ্টি, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান পরিবর্তন, তাপমণ্ডল সৃষ্টি ও স্থানান্তর, মেরুজ্যোতি সৃষ্টি, বছর ও অধিবর্ষ গণনা এবং অপসূর ও অনুসূর অবস্থার সৃষ্টি হয়। নীচে এগুলি আলোচনা করা হল –

দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি – পৃথিবীর অভিগত গোলীয় আকার, উপবৃত্তাকার কক্ষপথ, কক্ষতলের সঙ্গে পৃথিবীর 66½° কোণে হেলে অবস্থান পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সূর্যরশ্মির পতনকোণের তারতম্য ঘটায়। ফলে, দিন ও রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

ঋতুপরিবর্তন – দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উষ্ণতার পার্থক্য ঘটে। উষ্ণতার পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে একটি বছরকে যে বিভিন্ন সময়কালে ভাগ করা হয়, সেই প্রতিটি ভাগকে একটি ঋতু বলে। ঋতু প্রধানত চারটি – গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্ত। এই ঋতুসমূহের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনকে ঋতুপরিবর্তন বলে। নীচে ছকের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হল –

| সময়কাল (মাস) | ঋতু (উত্তর গোলার্ধ) | ঋতু (দক্ষিণ গোলার্ধ) |

| মে থেকে জুলাই | গ্রীষ্মকাল | শীতকাল |

| আগস্ট থেকে অক্টোবর | শরৎকাল | বসন্তকাল |

| নভেম্বর থেকে জানুয়ারি | শীতকাল | গ্রীষ্মকাল |

| ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল | বসন্তকাল | শরৎকাল |

- রবিমার্গ সৃষ্টি – পৃথিবী তার কক্ষপথে 66½° কোণে হেলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করায় সূর্যরশ্মি 21 মার্চ নিরক্ষরেখার উপর, 21 জুন কর্কটক্রান্তিরেখার উপর, 23 সেপ্টেম্বর আবার নিরক্ষরেখার উপর এবং 22 ডিসেম্বর মকরক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে 22 ডিসেম্বর থেকে 21 জুন সূর্যের একটি উত্তরমুখী আপাত গতি এবং 21 জুন থেকে 22 ডিসেম্বর একটি দক্ষিণমুখী আপাত গতি দেখা যায়, যা যথাক্রমে সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন নামে পরিচিত এবং এই আপাত গতিপথকে রবিমার্গ বলা হয়।

- সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান পরিবর্তন – 21 মার্চ ও 23 সেপ্টেম্বর ঠিক পূর্বদিকে সূর্যোদয় ও পশ্চিমদিকে সূর্যাস্ত হলেও বছরের বাকি দিনগুলিতে পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির জন্য সূর্য কখনো একটু উত্তরে আবার কখনো একটু দক্ষিণে সরে গিয়ে উদিত হয় ও অস্ত যায়।

- তাপমণ্ডল সৃষ্টি ও স্থানান্তর – গোলাকার পৃথিবীর 66½° কোণে হেলে পরিক্রমণের ফলে পৃথিবীতে উষ্ণতার যে তারতম্য ঘটে তার ফলে উষ্ণমণ্ডল, নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল ও হিমমণ্ডল – এই তিনটি তাপমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ পর্যায়ক্রমে সূর্যের দিকে হেলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তাপমণ্ডলগুলিও যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণে স্থানান্তরিত হয়।

- মেরুজ্যোতি সৃষ্টি – পরিক্রমণ গতির ফলে যখন সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলে 6 মাস রাত থাকে, তখন সেখানে রাতের আকাশে রামধনুর ন্যায় আলোর জ্যোতি দেখা যায়, একে মেরুজ্যোতি বলে। সুমেরুতে সুমেরুপ্রভা ও কুমেরুতে কুমেরুপ্রভা নামে পরিচিত।

- বছর ও অধিবর্ষ গণনা – পৃথিবীর একবার পরিক্রমণ করতে সময় লাগে 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 46 সেকেন্ড। হিসাবের সুবিধার জন্য আমরা 365 দিনে বছর গণনা করি। অবশিষ্ট সময়কে 4 বছর অন্তর ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন যোগ করে মেলানো হয়। এই বছরটি 366 দিনের হয়। একে অধিবর্ষ বলে। এক বছরকে আবার 12 মাসে, প্রতি মাসকে 30 দিনে এবং দিনকে ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ডে ভাগ করে সময় গণনা করা হয়।

- অপসূর ও অনুসূর অবস্থার সৃষ্টি – উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পরিক্রমণের ফলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব 4 জুলাই 15 কোটি 20 লক্ষ কিমি হয়, একে অপসূর বলে। আবার, 3 জানুয়ারি এই দূরত্ব সবচেয়ে কম 14 কোটি 70 লক্ষ কিমি হয়, একে অনুসূর বলে।

পৃথিবী যদি অভিকেন্দ্রে বলহীন হয়ে পড়ে তবে কী ঘটবে?

পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে যেমন খেলার বল পৃথিবীপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে। তেমনি পৃথিবীও যদি অভিকেন্দ্রে বলহীন হয়ে পড়ে তবে তা সূর্যের দিকে সূর্যের জ্বলন্ত পৃষ্ঠে আছড়ে পড়বে। কারণ নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে সূর্য ও পৃথিবী পরস্পর সমপরিমাণ বল দ্বারা আকর্ষণ করলেও বিশালাকৃতি সূর্যের অভিকর্ষজ শক্তি ক্ষুদ্রাকৃতি পৃথিবীর তুলনায় বহুগুণ বেশি। তাই সূর্যের অভিকর্ষের টানে পৃথিবী আছড়ে পড়বে সূর্যের গায়ে।

পরিক্রমণ কালে পৃথিবীর বিভিন্ন গোলার্ধে দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পর্যায় –

| তারিখ | 21 মার্চ | 21 জুন | 23 সেপ্টেম্বর | 22 ডিসেম্বর |

| সূর্য যে অক্ষরেখায় লম্বভাবে কিরণ দেয় | নিরক্ষরেখা (0°) | কর্কটক্রান্তিরেখা (23½° উত্তর) | নিরক্ষরেখা (0°) | মকরক্রান্তিরেখা (23½° দক্ষিণ) |

| (উত্তর গোলার্ধ) দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য | 12 ঘণ্টা দিন ও 12 ঘণ্টা রাত | 14 ঘণ্টা দিন ও 10 ঘণ্টা রাত | 12 ঘণ্টা দিন ও 12 ঘণ্টা রাত | 10 ঘণ্টা দিন ও 14 ঘণ্টা রাত |

| (উত্তর গোলার্ধ) ঋতুর পরিচয় | বসন্তকাল | গ্রীষ্মকাল | শরৎকাল | শীতকাল |

| (দক্ষিণ গোলার্ধ) দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য | 12 ঘণ্টা দিন ও 12 ঘণ্টা রাত | 10 ঘণ্টা দিন ও 14 ঘণ্টা রাত | 12 ঘণ্টা দিন ও 12 ঘণ্টা রাত | 14 ঘণ্টা দিন ও 10 ঘণ্টা রাত |

| (দক্ষিণ গোলার্ধ) ঋতুর পরিচয় | শরৎকাল | শীতকাল | বসন্তকাল | গ্রীষ্মকাল |

ঋতুপরিবর্তন কাকে বলে? ঋতুপরিবর্তনের কারণ উল্লেখ করো।

ঋতুপরিবর্তন – আবর্তন, পরিক্রমণ কিংবা মেরুরেখায় পৃথিবীর 66½° কোণে হেলে অবস্থানের জন্য সমগ্র পৃথিবীতে সৌর বিকিরণের স্থায়িত্ব ও তীব্রতার তারতম্যে যে উষ্ণ কিংবা শীতল সময়ভিত্তিক তাপ অঞ্চল গড়ে ওঠে তাকে ঋতু বলে। এই ঋতুর পর্যায়ক্রমিক আবির্ভাব ও বিলীন হয়ে যাওয়া ঋতুপরিবর্তন নামে পরিচিত।

ঋতুপরিবর্তনের কারণ – পৃথিবীতে ঋতুপরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ রয়েছে, যেমন –

- পৃথিবীর গোলকাকৃতি – পৃথিবীর প্রায় গোলকাকৃতি বা অভিগত গোলকাকৃতির জন্য সূর্যরশ্মি কোথাও লম্বভাবে আবার কোথাও তির্যকভাবে পড়ে। ফলে, তাপমাত্রা তথা ঋতুপরিবর্তন ঘটে।

- পৃথিবীর আবর্তন ও পরিক্রমণ গতি – পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে যেমন দৈনিক উষ্ণতার সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তেমনই দিন ও রাতের উষ্ণতায় অনেকটা তারতম্য সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে যে দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তা ঋতুপরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

- পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথ – পৃথিবীর কক্ষপথটি উপবৃত্তাকার হওয়ায় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সারাবছর সমান থাকে না। ফলে, পৃথিবীতে উষ্ণতার তারতম্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ঋতুপরিবর্তন ঘটে।

- কক্ষতলের সঙ্গে পৃথিবীর মেরুরেখার 66½° কোণে অবস্থান – পৃথিবীর মেরুরেখাটি তার কক্ষতলের সঙ্গে সর্বদা 66½° কোণে হেলে অবস্থান করায় উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ বছরের বিভিন্ন সময় পর্যায়ক্রমে সূর্যের সম্মুখীন হয়, ফলে পৃথিবীতে দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋতুপরিবর্তন ঘটে।

- ঋতুপরিবর্তনের কারণরূপে সাম্প্রতিক কিছু ধারণা – উপরে উল্লিখিত চারটি প্রধান কারণ ছাড়াও সাম্প্রতিক কিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী – বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত (যেমন – সুনামি) কারণে পৃথিবীর আবর্তন গতির তারতম্য ঘটে, ভূচৌম্বক ক্ষেত্রিয় পরিবর্তন, এবং আধুনিক সভ্যতায় প্রকৃতির উপর মানুষের হস্তক্ষেপ ও অবাধ বিচরণ ঋতুপরিবর্তনে সামান্য প্রভাব ফেলে।

Class 9 Geography All Chapter Notes

আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের দ্বিতীয় অধ্যায় ‘পৃথিবীর গতিসমূহ’ -এর কিছু রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষা এবং চাকরির পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এগুলি পরীক্ষায় প্রায়শই আসে। আশা করি, আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপযোগী হয়েছে। কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকলে টেলিগ্রামের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা দ্রুত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। পাশাপাশি, এই পোস্টটি নিচে শেয়ারের অপশন থেকে আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি কাজে লাগতে পারে। সবাইকে ধন্যবাদ!

মন্তব্য করুন