আমরা আমাদের এই আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের দ্বিতীয় অধ্যায় ‘পৃথিবীর গতিসমূহ’-এর কিছু সংক্ষিপ্ত ও ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করব। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি পরীক্ষায় প্রায়শই আসে। আশা করি, আর্টিকেলটি আপনাদের পাঠ্যসূচি প্রস্তুতির পাশাপাশি চাকরির পরীক্ষার জন্যও উপযোগী হবে।

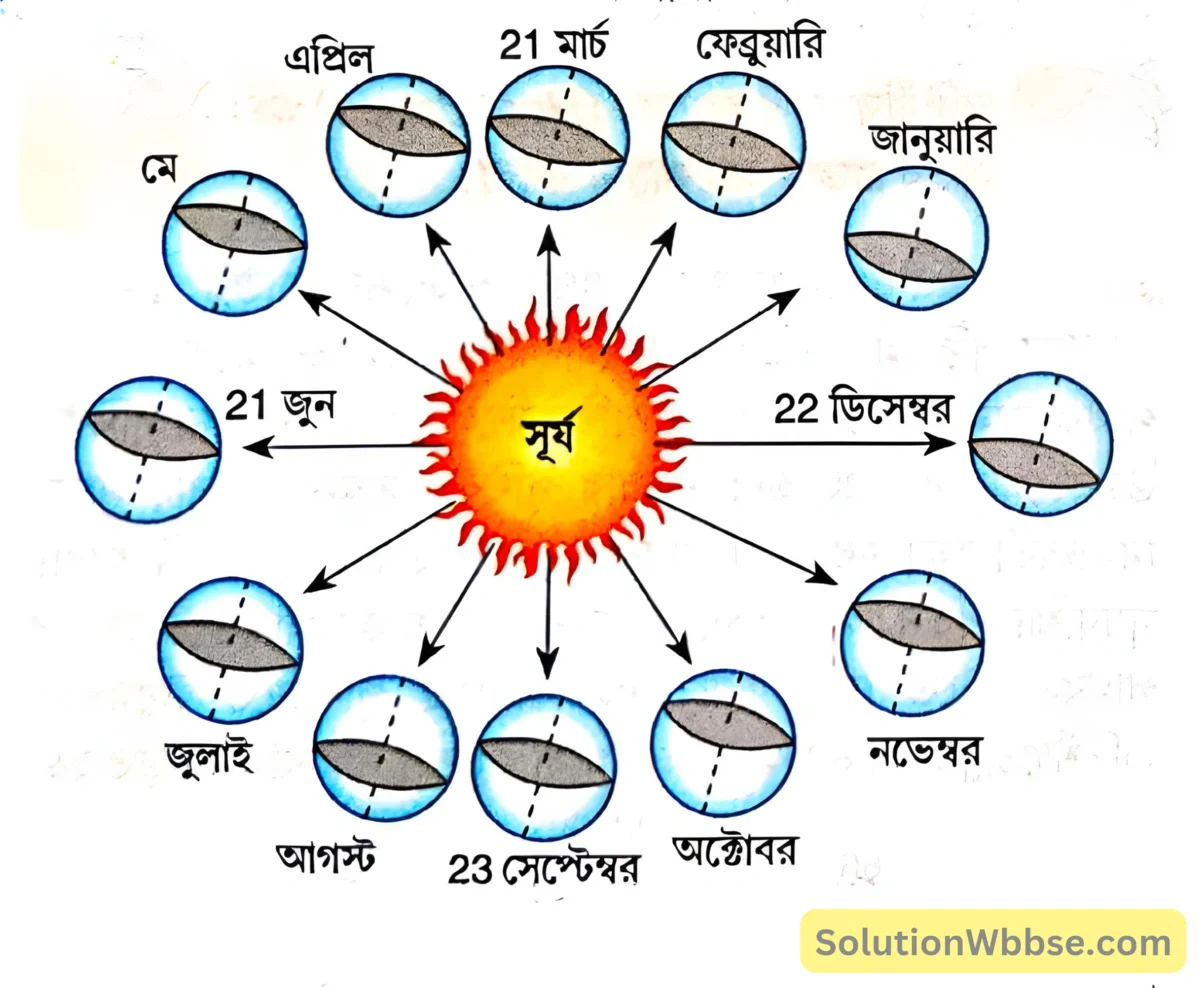

সুমেরু ও কুমেরুতে একটানা 6 মাস দিন ও 6 মাস রাত হয় কেন?

সুমেরু এবং কুমেরুতে একটানা 6 মাস দিন ও 6 মাস রাত থাকার প্রধান কারণ পৃথিবী তার কক্ষতলের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে থাকে। এর ফলে সূর্যরশ্মির পতনকোণের পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

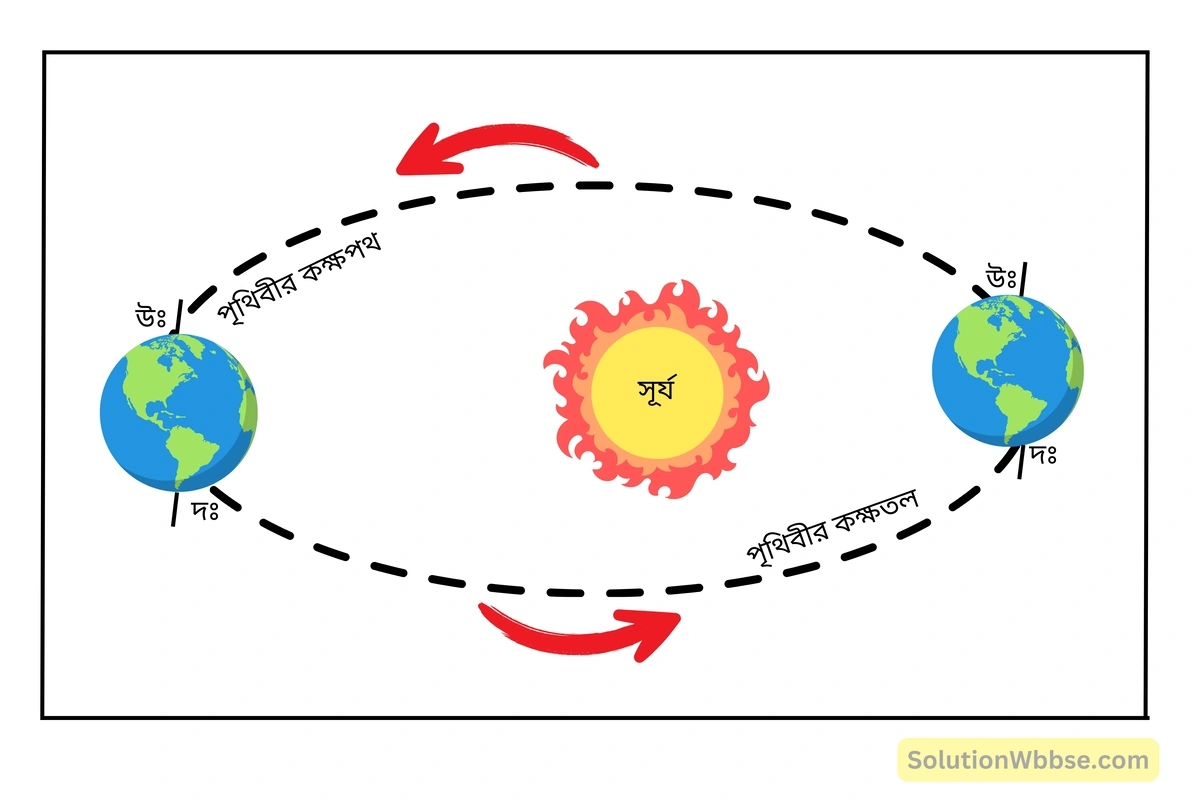

21 মার্চের পর থেকে 23 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পৃথিবী তার কক্ষপথের এমন স্থানে আসে যে উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে। ফলে, সুমেরুবৃত্ত থেকে সুমেরু বিন্দু পর্যন্ত সর্বদা (24 ঘণ্টা) সূর্যের আলো পায়। অর্থাৎ, ওই সময়ের মধ্যে উত্তর মেরু অঞ্চলে একটানা দিন হয় ও তাপমাত্রা বাড়ে, অর্থাৎ, একটানা 6 মাস দিন থাকে। অন্যদিকে, ওই সময়ে কুমেরু অঞ্চল থেকে একেবারেই সূর্যকে দেখা যায় না এবং 6 মাস রাত্রি বিরাজ করে।

আবার, 23 সেপ্টেম্বরের পর থেকে 21 মার্চের আগে পর্যন্ত পৃথিবী তার কক্ষপথের এমন স্থানে আসে যে, দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে। এই সময় কুমেরু অঞ্চল 24 ঘণ্টা আলোকিত হয়। অর্থাৎ, এখানে একটানা 6 মাস দিন হয় এবং সুমেরু অঞ্চলে 24 ঘণ্টা অন্ধকার থাকে, অর্থাৎ, এখানে একটানা 6 মাস রাত্রি হয়। এই সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধের তাপমাত্রা বাড়ে।

পৃথিবীর কয়টি গতি ও কী কী? তাদের সংজ্ঞা দাও।

পৃথিবীর গতি দুটি। যথা – আবর্তন গতি বা আহ্নিক গতি ও পরিক্রমণ গতি বা বার্ষিক গতি।

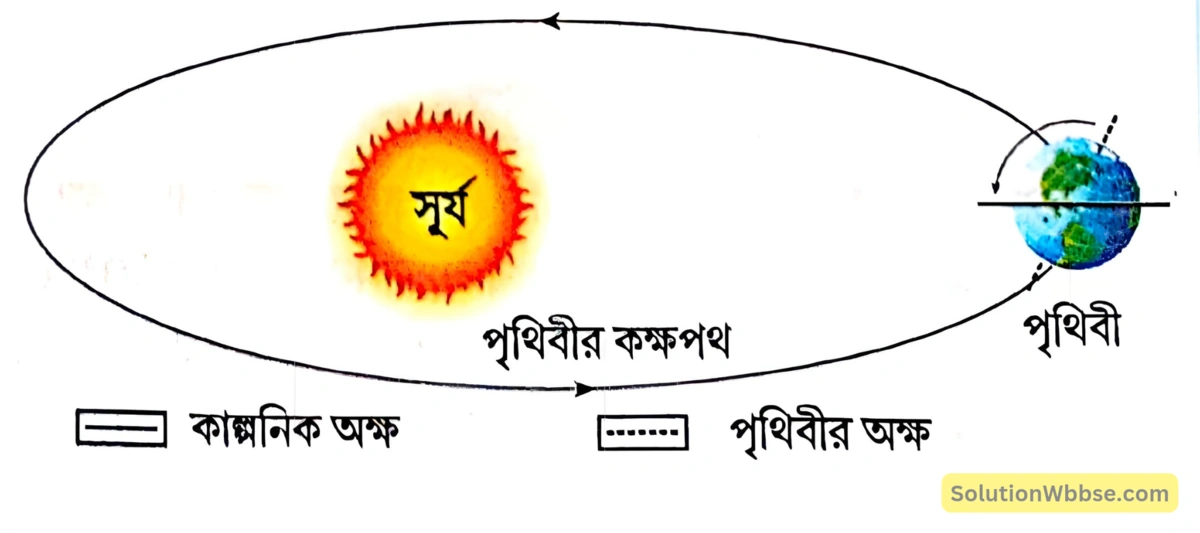

আবর্তন গতি – পৃথিবী তার কক্ষতলের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে নিজের অক্ষ বা মেরুরেখার চারদিকে পশ্চিম থেকে পূর্বে বিরামহীনভাবে লাট্টুর মতো পাক খেয়ে চলেছে। পৃথিবীর এই গতিকে আবর্তন গতি বলে।

পৃথিবীর একবার আবর্তন করতে সময় লাগে 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ড বা প্রায় 24 ঘণ্টা বা 1 দিন। তাই আবর্তন গতিকে আহ্নিক গতি (অহ্ন = দিন) বলা হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে পৃথিবীর আবর্তন বেগ সবচেয়ে বেশি (1674 কিমি/ঘণ্টা) এবং দুই মেরুর দিকে ক্রমশ কমতে থাকে।

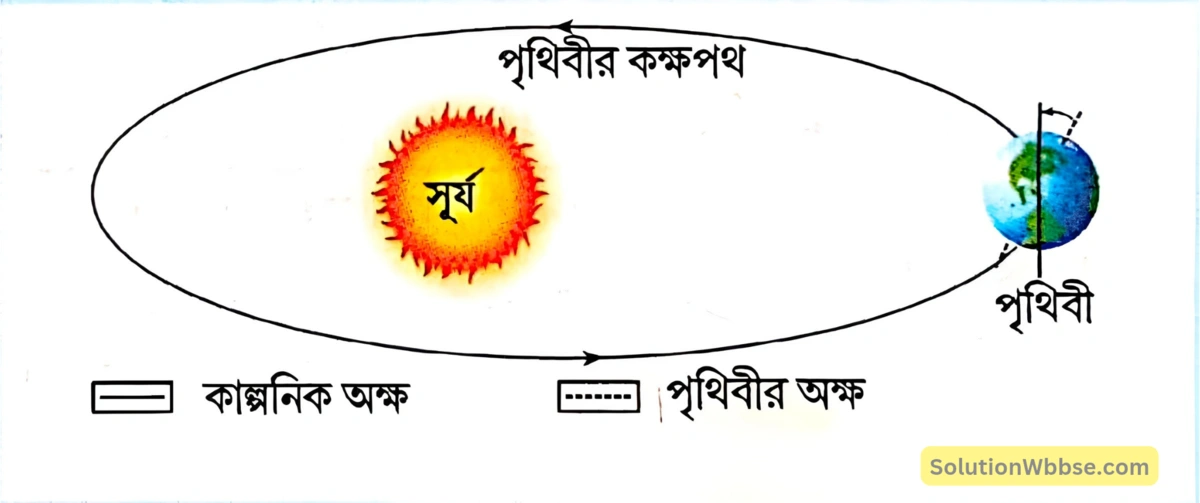

পরিক্রমণ গতি – পৃথিবী নিজ অক্ষ বা মেরুরেখার চারদিকে আবর্তন করতে করতে নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর এই গতিকে পরিক্রমণ গতি বলে।

পৃথিবীর একবার পরিক্রমণ করতে সময় লাগে 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 46 সেকেন্ড বা এক বছর। তাই পরিক্রমণ গতিকে বার্ষিক গতি বলা হয়। পৃথিবীর পরিক্রমণের গতিবেগ 30 কিমি/সেকেন্ড।

কে প্রথম গ্রহদের গতিসংক্রান্ত সূত্র প্রণয়ন করেন?

বিজ্ঞানী কেপলার প্রথম গ্রহদের গতিসংক্রান্ত সূত্র প্রণয়ন করেন। তাঁর প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে “প্রতিটি গ্রহ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং সূর্য ওই উপবৃত্তের একটি ফোকাস পয়েন্টে বা নাভিতে অবস্থান করছে।”

নাক্ষত্রদিন অপেক্ষা সৌরদিনের সময়কাল বেশি হয় কেন?

কোনো নির্দিষ্ট দ্রাঘিমারেখার ওপর পরপর দুটি মধ্যাহ্নে সূর্যের সম্মুখীন হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কে সৌরদিন বলা হয়। একটি সৌরদিনের মোট সময় 24 ঘণ্টা। অন্যদিকে, সূর্যকে বাদ দিয়ে মহাকাশের কোনো নির্দিষ্ট নক্ষত্রের সাপেক্ষে পৃথিবীকে একবার পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে, তাকে নাক্ষত্রদিন বলা হয়। একটি নাক্ষত্রদিনের সময় 23 ঘণ্টা 56 মিনিট 4 সেকেন্ড।

পৃথিবীর গোলাকার আকৃতির কারণে এর এক পূর্ণ আবর্তন (360° কোণ অতিক্রমণ) সম্পন্ন হয় নিজ অক্ষের সাপেক্ষে। কিন্তু পৃথিবী কেবল আবর্তনই করে না, একই সাথে সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পরিক্রমণও করে। এই পরিক্রমণপথ (360°) অতিক্রম করতে পৃথিবীর প্রায় 365 দিন সময় লাগে। ফলে, পরিক্রমণের গতির কারণে পৃথিবীকে প্রতিদিন আবর্তনের পাশাপাশি পরিক্রমণপথে অতিরিক্ত প্রায় 1° অগ্রসর হতে হয়।

একটি নির্দিষ্ট দ্রাঘিমারেখায় দুটি মধ্যাহ্নের মধ্যবর্তী সময় নির্ণয়ের জন্য পৃথিবীকে শুধু 360° আবর্তন করলেই হয় না, বরং পরিক্রমণজনিত অতিরিক্ত 1°-এর জন্য আরও 361° আবর্তন করতে হয়। এই অতিরিক্ত 1° আবর্তনে সময় লাগে 4 মিনিট [যেহেতু 360° আবর্তনে 24 ঘণ্টা বা 1440 মিনিট লাগে, সেহেতু 1°-এ সময় = (1440 ÷ 360) = 4 মিনিট]। এজন্যই নাক্ষত্রদিনের তুলনায় সৌরদিন 4 মিনিট দীর্ঘ হয়।

আমরা পৃথিবীর আবর্তন গতি অনুভব করি না বা বুঝতে পারি না কেন?

আমরা পৃথিবীর আবর্তন গতি অনুভব করি না, তার প্রধান কারণগুলি হল –

- পৃথিবীর সামনে কোনো স্থির বস্তু বা ভিন্ন গতিতে চলমান বস্তু নেই যার সাহায্যে আমরা পৃথিবীর আবর্তন গতি বুঝতে পারি।

- পৃথিবীর গতির সঙ্গে তাল রেখে আমাদের চারপাশের বায়ুমণ্ডলও গতিশীল। তাই আমরা আবর্তন গতি অনুভব করি না।

- পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে আবর্তনের গতিবেগ সুনির্দিষ্ট, স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল। তাই বোঝা যায় না।

- আমরাও পৃথিবীর আবর্তন গতির সঙ্গে সমান গতিতে ঘুরছি তাই আবর্তন গতি অনুভব করতে পারি না।

- পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় আমরা এতই ক্ষুদ্র যে আমাদের পক্ষে পৃথিবীর আবর্তন গতি উপলব্ধি করা অসম্ভব।

পৃথিবীর আবর্তন গতির প্রমাণ সংক্রান্ত ফুকোর পরীক্ষাটি লেখো।

ফুকোর দোলকের পরীক্ষা – বিখ্যাত ফরাসি বৈজ্ঞানিক লিঁয় ফুকো 1851 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের প্যান্থিয়ান গির্জা থেকে 61 মিটার একটি সরু তারের মধ্যে পিনসহ লোহার বল ঝুলিয়ে তার নীচে সামান্য বালি এমনভাবে ছড়িয়ে দেন যাতে বলটির পিন বালিতে দাগ কাটতে পারে। এরপর বলটিকে উত্তর-দক্ষিণে দুলিয়ে দেন।

কোন্ সময়কে ইউরোপে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নবজাগরণের শুরু বলা যায় ও কেন?

মধ্যযুগে খ্রিস্টান ধর্মান্ধদের গোঁড়ামির জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা থেমে গিয়েছিল। 500-1500 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছরের অন্ধকার যুগ পেরিয়ে আসার পর এই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানে শুরু হয় নতুন নতুন রহস্য উদ্ঘাটনের পালা। ষোড়শ শতককে ইউরোপে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নবজাগরণের শুরু বলা যায়। কারণ – ষোড়শ শতকে পুনরায় ইউরোপে নতুন নতুন চিন্তাবিদদের আবির্ভাব ঘটে। ম্যাগেলান, কলম্বাস, কুক প্রমুখ নাবিকদের সমুদ্রযাত্রা পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে মানুষের ধারণা পালটে দেয়।

কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, টাইকোব্রাহে, জিওর্দানো ব্রুনো, কেপলার ইত্যাদি খ্যাতনামা দার্শনিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনায় মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে এবং শুরু হয় এক নবজাগরণের অধ্যায়।

নিকোলাস কোপারনিকাসের ‘সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা’র উদ্ভব জ্যোতির্বিজ্ঞানে আলোড়ন ফেলে দেয়। তাঁর এই ধারণার মূল কথা ছিল – বুধ, শুক্র, মঙ্গল ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, পৃথিবীকে নয়।

গ্যালিলিও (1564-1642 খ্রিস্টাব্দ) দূরবিন যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং বিভিন্ন গ্রহদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে কোপারনিকাসের মতকে সমর্থন করেন।

এরপর, জোহানেস কেপলার (1571-1630 খ্রিস্টাব্দ) কোপারনিকাসের মতকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন এবং বলেন প্রতিটি গ্রহ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। ‘পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা’কে বদলে কোপারনিকাসের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বই ইউরোপে জ্যোতির্বিজ্ঞানে নবজাগরণের সূচনা করে, যা ইতিহাসে ‘কোপারনিকি বিপ্লব’ নামে পরিচিত।

বৃহস্পতি গ্রহের অক্ষের মতো পৃথিবীর অক্ষ যদি পৃথিবীর কক্ষপথের সঙ্গে লম্বভাবে (Vertically) অবস্থান করত তাহলে কী হত?

পৃথিবীর অক্ষ (Axis) তার কক্ষপথের (Orbit) সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান করলে যেসব সম্ভাব্য ফলাফল পরিলক্ষিত হত সেগুলি হল –

- দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হত না,

- ঋতুপরিবর্তন হত না,

- নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণতা অত্যন্ত বেশি হত,

- মেরু অঞ্চলে একটানা 6 মাস দিন ও 6 মাস রাত্রি হত না,

- মেরু অঞ্চল সারাবছর তুষারাবৃত থাকত,

- জীবজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হত,

- স্থায়ী হিমমণ্ডলের অবলুপ্তির কারণে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পেত,

- বায়ুপ্রবাহ চাপ বলয়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করত না,

- সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হত।

জাপানকে উদীয়মান সূর্যের দেশ বলা হয় কেন?

অথবা, পৃথিবীতে পশ্চিমের তুলনায় পূর্বের দেশগুলিতে আগে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা হয় কেন?

পৃথিবী সমতল হলে তার সব জায়গায় একই সময় ধরে সমানভাবে সূর্যালোক পড়ত। কিন্তু পৃথিবী প্রায় গোলকাকার বলে যে-কোনো সময়ে এর এক অর্ধাংশ আলোকিত থাকে এবং অপর অর্ধাংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে বলে পশ্চিমের তুলনায় পূর্বের দেশগুলিতে আগে সূর্যালোক পড়ে অর্থাৎ, এই দেশগুলিতে আগে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা হয়। মূলত এশিয়ার দেশগুলিতে এই ঘটনা ঘটে। এশিয়ার পূর্বতম প্রান্তে জাপান অবস্থিত বলে এখানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আগে সূর্যোদয় হয়। তাই জাপানিরা তাদের দেশকে ‘নিপ্পন’ বা ‘উদীয়মান সূর্যের দেশ’ বলে। একই কারণে ভারত, চিন ইত্যাদি প্রাচ্যের দেশগুলিতে কানাডা, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ইত্যাদি পাশ্চাত্যের দেশগুলির আগে সূর্যোদয় হয়।

কোন দেশে সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে মাথার উপর দিয়ে আকাশপথ অতিক্রম করতে দেখা যায় না?

আমাদের দেশের মতো মেরুদেশে সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে মাথার উপর দিয়ে আকাশপথ অতিক্রম করতে দেখা যায় না। এখানে দিন চলাকালে সূর্য দিগন্তের চারদিকে ঘোরে।

পৃথিবীর কক্ষপথ সম্পর্কে যা জানো লেখো।

অথবা, পৃথিবীর কক্ষপথের বৈশিষ্ট্য লেখো।

কক্ষপথ (Orbit of the Earth) – পৃথিবী যে নির্দিষ্ট পথ ধরে সূর্যকে ক্রমাগত পরিক্রমণ করে, তাকে পৃথিবীর কক্ষপথ বলে।

বৈশিষ্ট্য –

- সৃষ্টি – পৃথিবীর সূর্যকেন্দ্রিক পরিক্রমণ গতির জন্য কক্ষপথটি সৃষ্টি হয়েছে

- আকৃতি – পৃথিবীর কক্ষপথটি উপবৃত্তাকার হয়

- দৈর্ঘ্য – এটি গড়ে প্রায় 96 কোটি কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট

- কক্ষকেন্দ্রিক মেরুরেখা – পৃথিবীর কক্ষকেন্দ্রিক মেরুরেখাটি 66½° কোণে হেলে অবস্থান করে

- কক্ষকেন্দ্রিক পৃথিবীর গতি – পৃথিবী তার কক্ষপথে প্রতি সেকেন্ডে 30 কিমি বেগে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে সূর্যকে পরিক্রমণ করে। কক্ষপথের নাভিতে (Focus) সূর্য অবস্থান করছে।

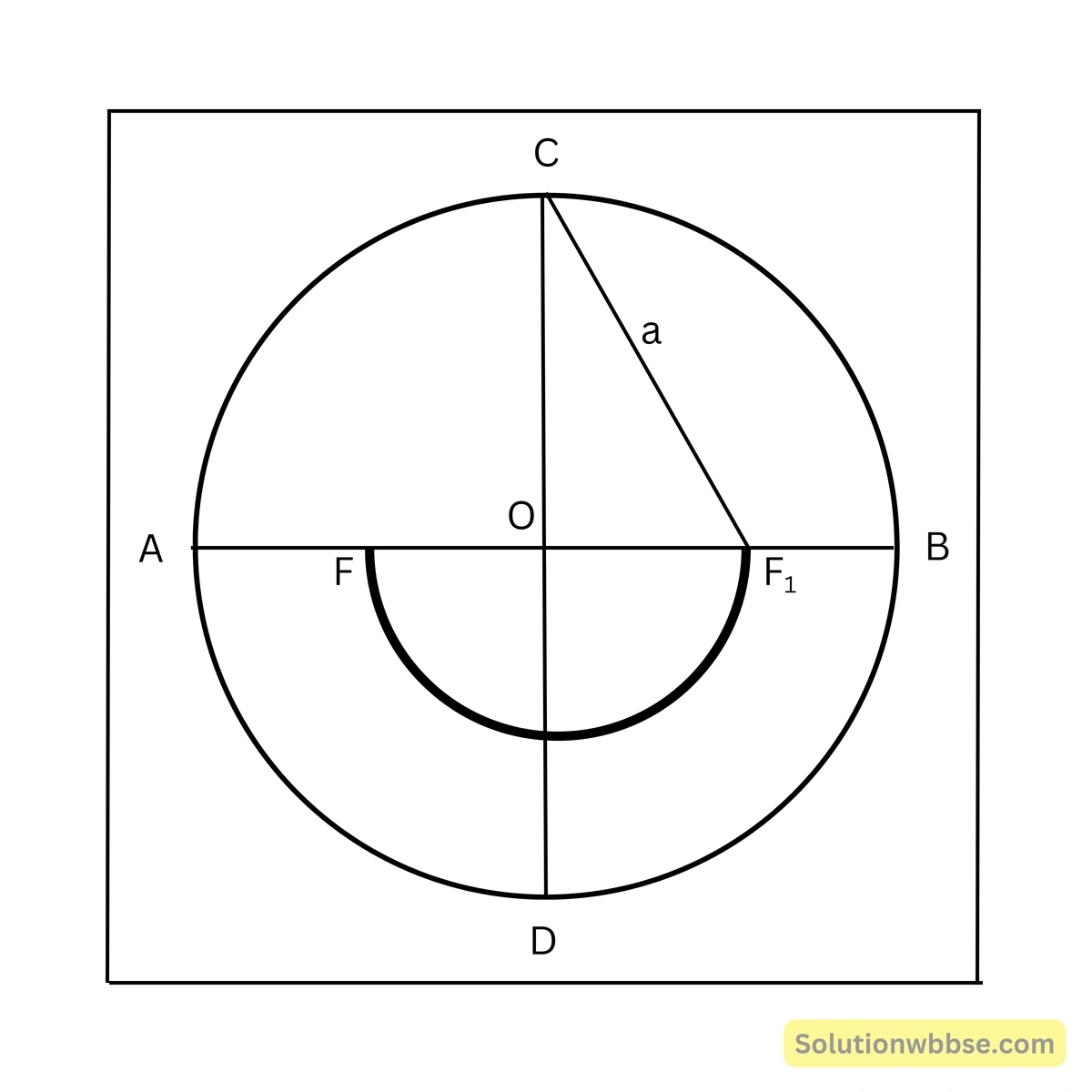

পৃথিবী নাভি কী?

বৃত্তের একটি কেন্দ্র থাকে কিন্তু উপবৃত্তের থাকে দুটি নাভি (Focus)। পৃথিবী উপবৃত্তাকার কক্ষপথেরও দুটি নাভি আছে। এর একটিতে সূর্য অবস্থান করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য –

পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথটি প্রায় বৃত্তেরই মতো, নিম্নোক্ত উপবৃত্তের কেন্দ্রের (O) দুপাশে সমান দূরত্বে বড়ো অক্ষের (A, B) ওপর দুটি ফোকাস বিন্দু (F, F 1 ) থাকে, যার একটায় সূর্য থাকে বলে পরিক্রমণের সময় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে না।

ইউরেনাস গ্রহের অক্ষের মতো পৃথিবীর অক্ষ যদি পৃথিবীর কক্ষপথের সঙ্গে একই সমতলে (Horizontally) অবস্থান করত, তাহলে কী হত?

পৃথিবীর অক্ষ (Axis) তার কক্ষপথের (Orbit) সঙ্গে অনুভূমিক ভাবে অবস্থান করলে, যেসব সম্ভাব্য ফলাফল পরিলক্ষিত হত, সেগুলি হল –

- দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হত না,

- 21 জুন পূর্ব মেরুবিন্দু ও 22 ডিসেম্বর পশ্চিম মেরুবিন্দুর ওপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দিত,

- ঋতুপরিবর্তন হত না,

- 3 মাস পরপর পৃথিবীর চারটি গোলার্ধ (উত্তর/দক্ষিণ/পূর্ব/পশ্চিম) ক্রমান্বয়ে আলোকিত থাকত,

- চির তুষারাবৃত অঞ্চলের অবলুপ্তি ঘটত,

- স্থায়ী হিমমণ্ডলের অবলুপ্তির কারণে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পেত,

- পৃথিবীর অর্ধাংশে সারাবছরই সূর্যের আলো কমবেশি সমানভাবে পতিত হত,

- সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হত।

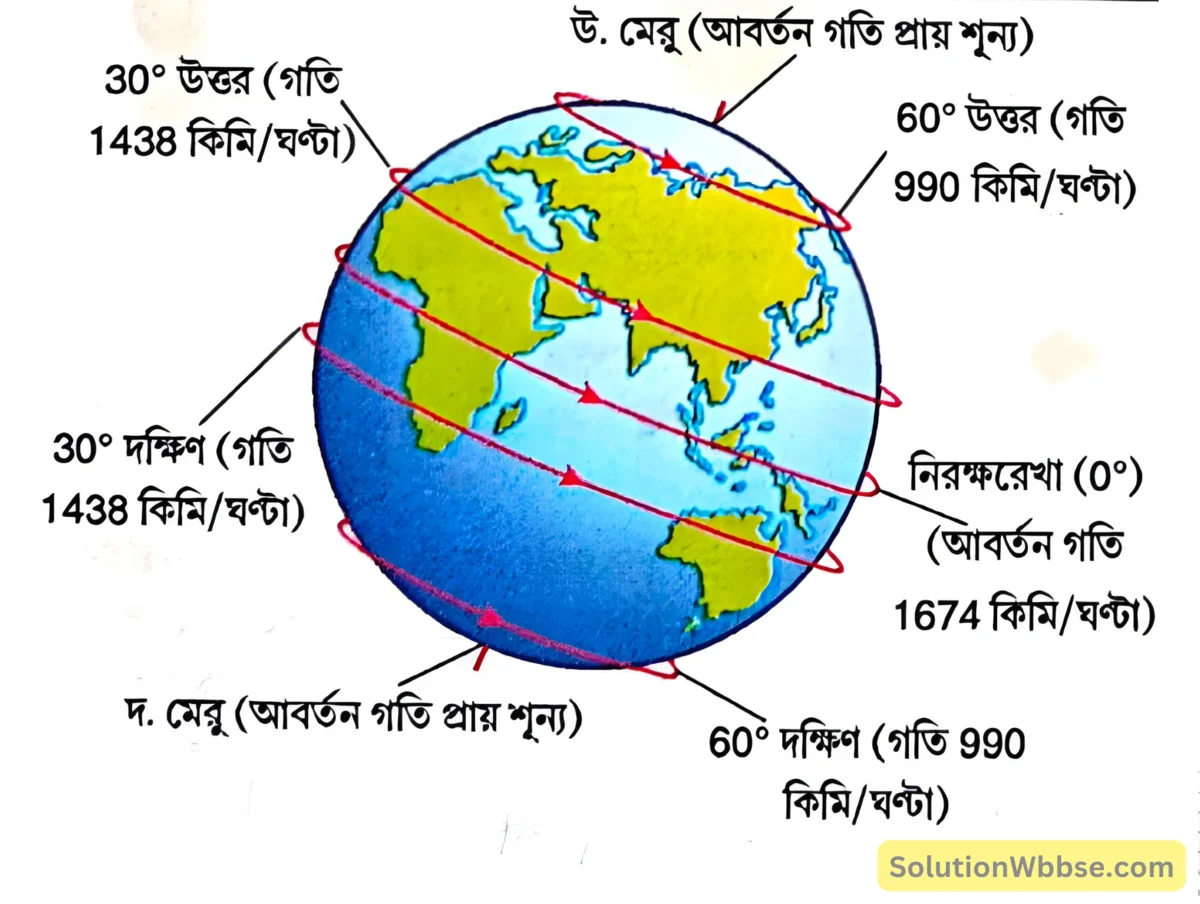

পৃথিবীর আবর্তন গতির বেগ নিরক্ষরেখা থেকে মেরুর দিকে কমতে থাকে কেন?

অথবা, পৃথিবীর আবর্তনের বেগ সব স্থানে সমান হয় না কেন?

অভিগত গোলকাকার পৃথিবীর পরিধি সর্বত্র সমান নয়। নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর পরিধি বৃহত্তম হলেও এই রেখার উত্তরে ও দক্ষিণে পরিধির মান ক্রমশ কমতে কমতে দুই মেরু বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। পরিধির সঙ্গে আবর্তন গতির সম্পর্ক সমানুপাতিক। অর্থাৎ, পৃথিবীর যে অংশের পরিধি যত বেশি হবে সেই অংশের আবর্তন গতিও তত বেশি হবে। তাই নিরক্ষরেখায় আবর্তন গতি সবচেয়ে বেশি এবং মেরু অঞ্চলে আবর্তন গতি প্রায় নেই বললেই চলে।

বিভিন্ন অক্ষরেখায় পৃথিবীর আবর্তন গতি –

| অক্ষরেখা | আবর্তন বেগ/ঘণ্টায় |

| 0° (নিরক্ষরেখা) | 1,674 কিমি |

| 23½° উত্তর ও দক্ষিণ | 1,536 কিমি |

| 30° উত্তর ও দক্ষিণ | 1,438 কিমি |

| 60° উত্তর ও দক্ষিণ | 990 কিমি |

| 90° উত্তর ও দক্ষিণ | প্রায় 0 কিমি |

কলকাতার তুলনায় লন্ডনে পৃথিবীর আবর্তন গতিবেগ কম কেন?

কলকাতার তুলনায় লন্ডনে পৃথিবীর আবর্তন গতিবেগ কম – কলকাতার অক্ষাংশ 22°30′ উত্তর আর লন্ডনের অক্ষাংশ 50°30′ উত্তর। 22°30′ উত্তর অক্ষরেখার পরিধি 50°30′ উত্তর অক্ষরেখার তুলনায় অনেক বেশি। তাই কলকাতায় পৃথিবীর আবর্তন বেগ যেখানে ঘণ্টায় প্রায় 1530 কিমি সেখানে লন্ডনে ঘণ্টায় প্রায় 1050 কিমি।

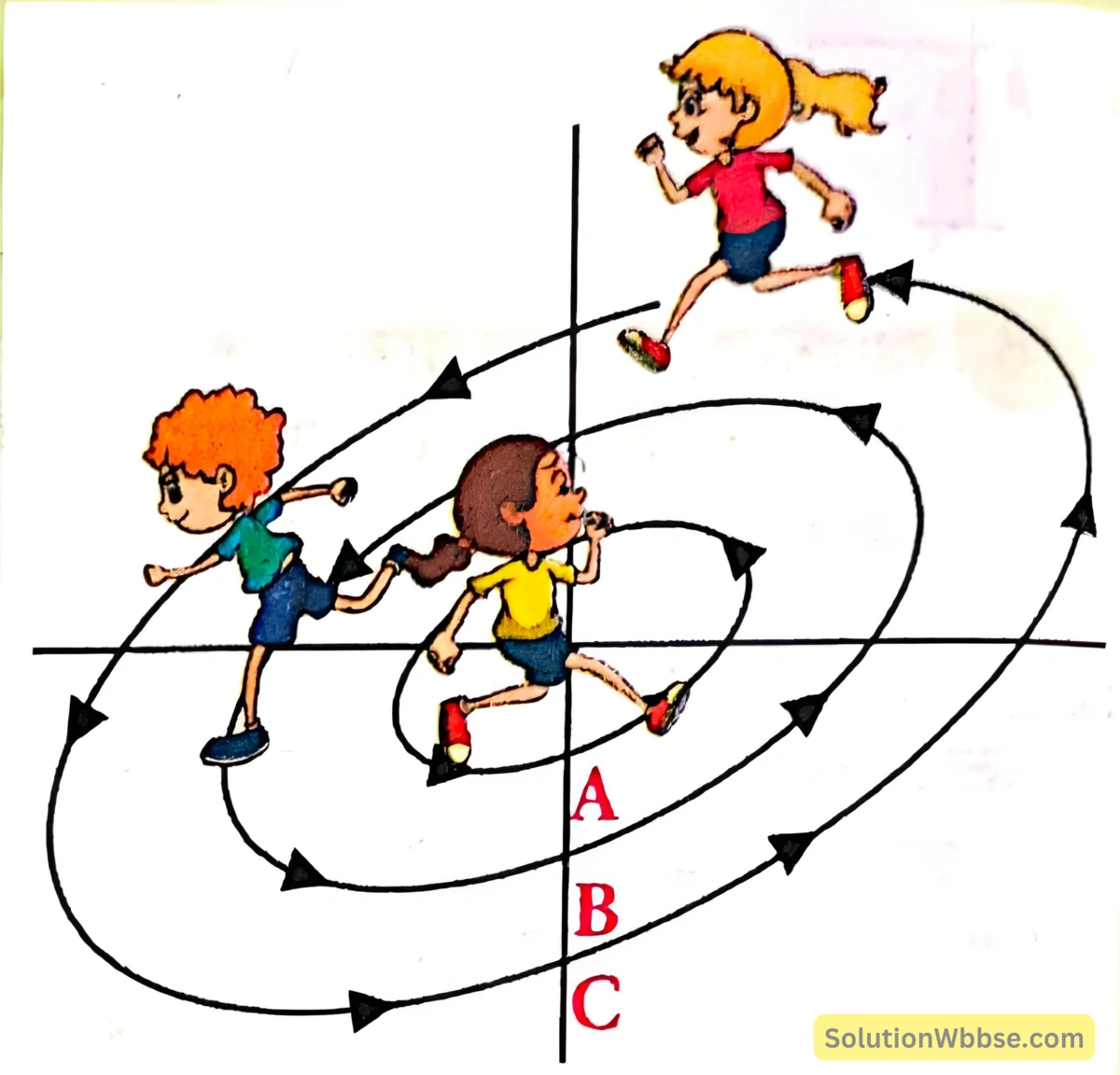

বিভিন্ন অক্ষরেখায় পৃথিবীর আবর্তন বেগের তারতম্য কেন হয় তা একটি চিত্রের সাহায্যে বোঝাও।

A বৃত্তরেখাটি সবচেয়ে ছোটো ও C বৃত্তরেখাটি সবচেয়ে বড়ো। যেহেতু, একই সময়ে দৌড় শেষ করতে হবে সেহেতু C বৃত্তরেখাটিতে যে ছুটবে তাকে অনেকটা পথ দৌড়ানোর জন্য সবচেয়ে জোরে দৌড়োতে হবে এবং A বৃত্তরেখা পথে যে দৌড়াবে তাকে সবচেয়ে কম জোরে দৌড়োতে হবে। B বৃত্তরেখা পথে A থেকে বেশি জোরে কিন্তু C থেকে কম জোরে দৌড়োতে হবে। এর থেকে বিভিন্ন অক্ষরেখায় পৃথিবীর আবর্তন বেগের তারতম্য কেন হয় তা সহজে বোঝা যায়।

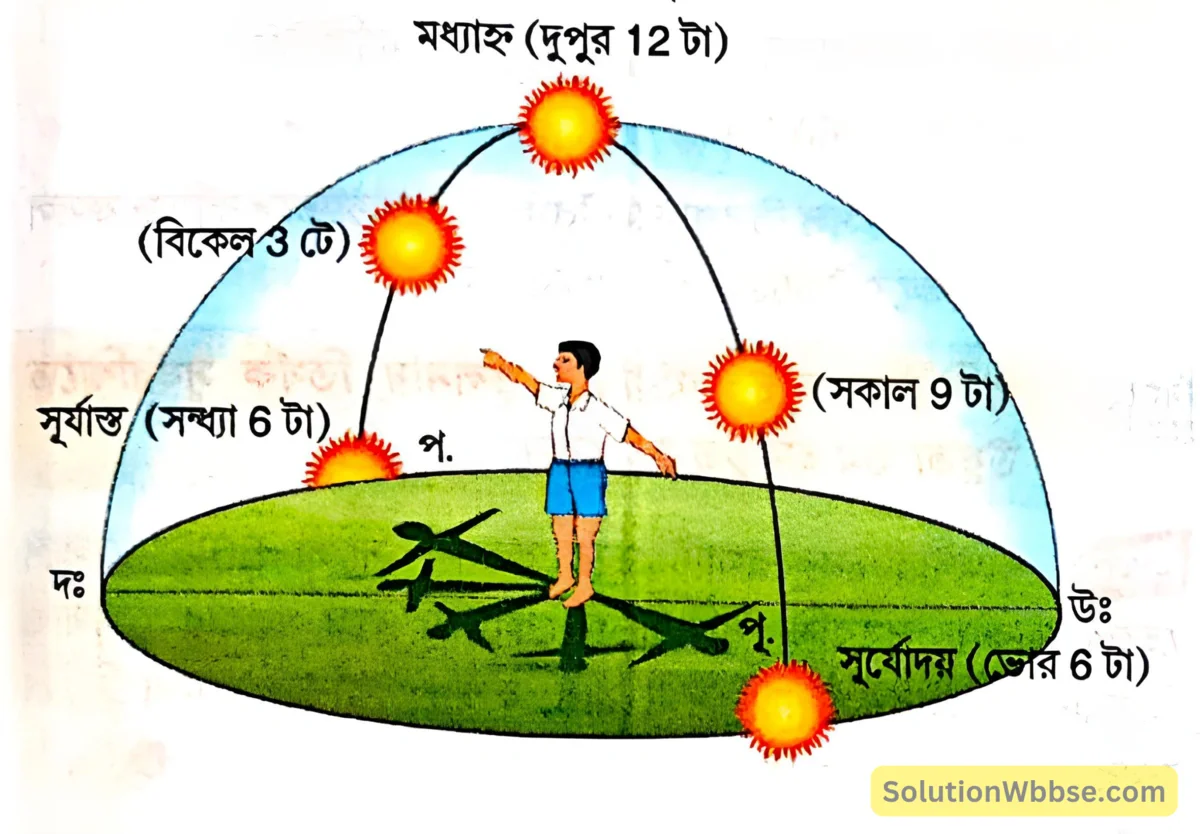

সূর্যের আপাত দৈনিক গতি কাকে বলে?

পৃথিবী নিজের অক্ষের চারপাশে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে বলে আমরা প্রতিদিন সকালে সূর্যকে পূর্ব আকাশে উদয় হতে এবং বিকেলে পশ্চিম আকাশে অস্ত যেতে দেখি। আপাতদৃষ্টিতে সূর্যের এই চলনকে আপাত দৈনিক গতি বলে।

- অবস্থা – সূর্যের আপাত দৈনিক গতির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা রয়েছে – পূর্বাকাশে সূর্যের উদয়, মধ্যগগনে সূর্যের অবস্থান, পশ্চিমাকাশে সূর্যাস্ত।

- গতিপথ – সূর্যের আপাত গতিপথ অর্ধবৃত্তাকার। অর্থাৎ, কৌণিক মাপ 180°।

- সময়কাল – সূর্যের আপাত দৈনিক গতির সময়কাল হল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত।

- বাস্তাব উপযোগিতা – সূর্যের আপাতগতির ওপর নির্ভর করেই দিনের নানান সময়, যেমন পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ইত্যাদি নামকরণ করা হয়েছে।

রবিমার্গ বা সূর্যের আপাত বার্ষিক গতি (Ecliptic) বলতে কী বোঝো?

রবিমার্গ – রবি অর্থে সূর্য এবং মার্গ অর্থে পথ কে বোঝানো হয়। আপাতদৃষ্টিতে যে বার্ষিক গতিপথে সূর্যকে পৃথিবীর চারদিকে সঞ্চরণশীল বলে মনে হয় তাকেই রবিমার্গ (Ecliptic) বা সূর্যের আপাত বার্ষিক গতি বলে।

- সৃষ্টি – পৃথিবী তার উপবৃত্তাকার কক্ষপথে 66½° কোণে হেলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করায় রবিমার্গ সৃষ্টি হয়।

- সময়কাল – 22 ডিসেম্বরের পর থেকে 21 জুন পর্যন্ত উত্তরায়ণ কালে সূর্যের কর্কটক্রান্তিরেখামুখী এবং 21 জুনের পর থেকে 22 ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণায়ন কালে সূর্যের মকরক্রান্তি রেখামুখী বিচরণের জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

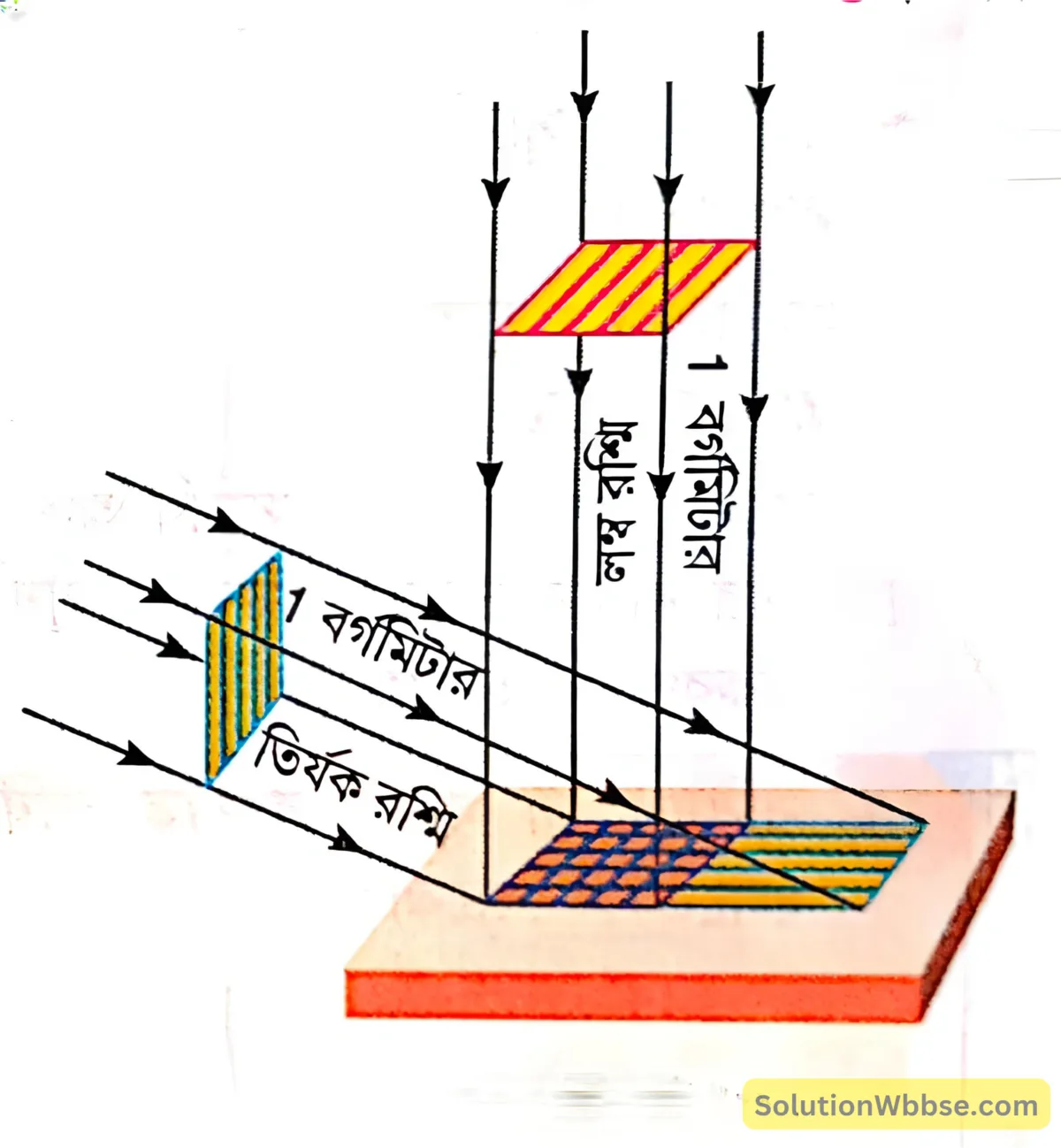

পৃথিবীতে লম্ব সূর্যরশ্মির তুলনায় তির্যক সূর্যরশ্মিতে উষ্ণতা কম অনুভূত হয় কেন?

পৃথিবীর মেরুরেখাটি তার কক্ষের সঙ্গে 66½° কোণে হেলে থাকায় সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে কোথাও লম্ব আবার কোথাও তির্যকভাবে কিরণ দেয়। দেখা যায়, লম্ব সূর্যরশ্মির বদলে তির্যক সূর্যরশ্মিতে পৃথিবীতে উষ্ণতা কম অনুভূত হয়, কারণ –

- তির্যক সূর্যরশ্মি বায়ুমণ্ডলের অনেকগুলি স্তর ভেদ করে আসে বলে তার উষ্ণতার প্রাবল্য কম হয়।

- তির্যক সূর্যরশ্মি পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

- তির্যক রশ্মি অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে আসে বলে সেটি জলীয়বাষ্প, ধূলিকণা, মেঘ প্রভৃতি দ্বারা শোষিত হয়ে যায় বলে এটি যখন ভূপৃষ্ঠে পৌঁছোয় তখন তার তাপমাত্রা অনেক কমে যায়। এই কারণে নিরক্ষরেখা থেকে উভয় মেরুর দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাস পায়।

রবিমার্গ অর্থাৎ সূর্যের বার্ষিক আপাত গতি পৃথিবীতে কীভাবে তাপের তারতম্যের ওপর প্রভাব ফেলে?

তাপের তারতম্যের ওপর রবিমার্গের প্রভাব –

- রবিমার্গ বা সূর্যের আপাত বার্ষিক গতি পৃথিবীর তাপের তারতম্যের ওপর প্রভাব ফেলে। সূর্যের উত্তরায়ণের সময় সূর্য পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের দিকে বেশি ঝুঁকে অবস্থান করে বলে সূর্য ওই অংশে লম্বভাবে কিরণ দেয়। যার ফলে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালের সূচনা ঘটে। অন্যদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ, শীতকালের সূচনা হয়। সূর্যের উত্তরায়ণ 21 জুন তারিখে কর্কটক্রান্তি রেখায় শেষ হয়। ওইদিন সূর্য কর্কটক্রান্তিরেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড়ো দিন ও সবচেয়ে ছোটো রাত সূচিত হয় এবং উত্তর গোলার্ধের মেরু অঞ্চলে 24 ঘণ্টা দিন বিরাজ করে। দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত অবস্থা সূচিত হয়।

- এরপর সূর্য ক্রমশ দক্ষিণ দিকে সরতে থাকে এবং 23 সেপ্টেম্বর তারিখে নিরক্ষরেখায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে, পৃথিবীর সর্বত্র দিন ও রাত্রি সমান (12 ঘণ্টা) হয় এবং সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় সমভাবাপন্ন উষ্ণতা দেখা যায়। এই সময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল বিরাজ করে।

- এরপর সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও উত্তর গোলার্ধে শীতকালের সূচনা হয়। 22 ডিসেম্বর সূর্য মকরক্রান্তিরেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ওইদিন দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড়ো দিন (14 ঘণ্টা) ও সবচেয়ে ছোটো রাত (10 ঘণ্টা) এবং ওইদিন দক্ষিণ গোলার্ধের মেরু অঞ্চলে 24 ঘণ্টা দিন সূচিত হয়। উত্তর গোলার্ধে এর বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয়।

- এরপর সূর্য ক্রমশ উত্তর দিকে সরতে থাকে এবং 21 মার্চ তারিখে পুনরায় নিরক্ষরেখায় লম্বভাবে কিরণ দেয় ও সারা পৃথিবীতে দিন-রাত্রি সমান হয়। ওই সময় দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল এবং উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল বিরাজ করে বলে বায়ুর উষ্ণতা সমভাবাপন্ন থাকে।

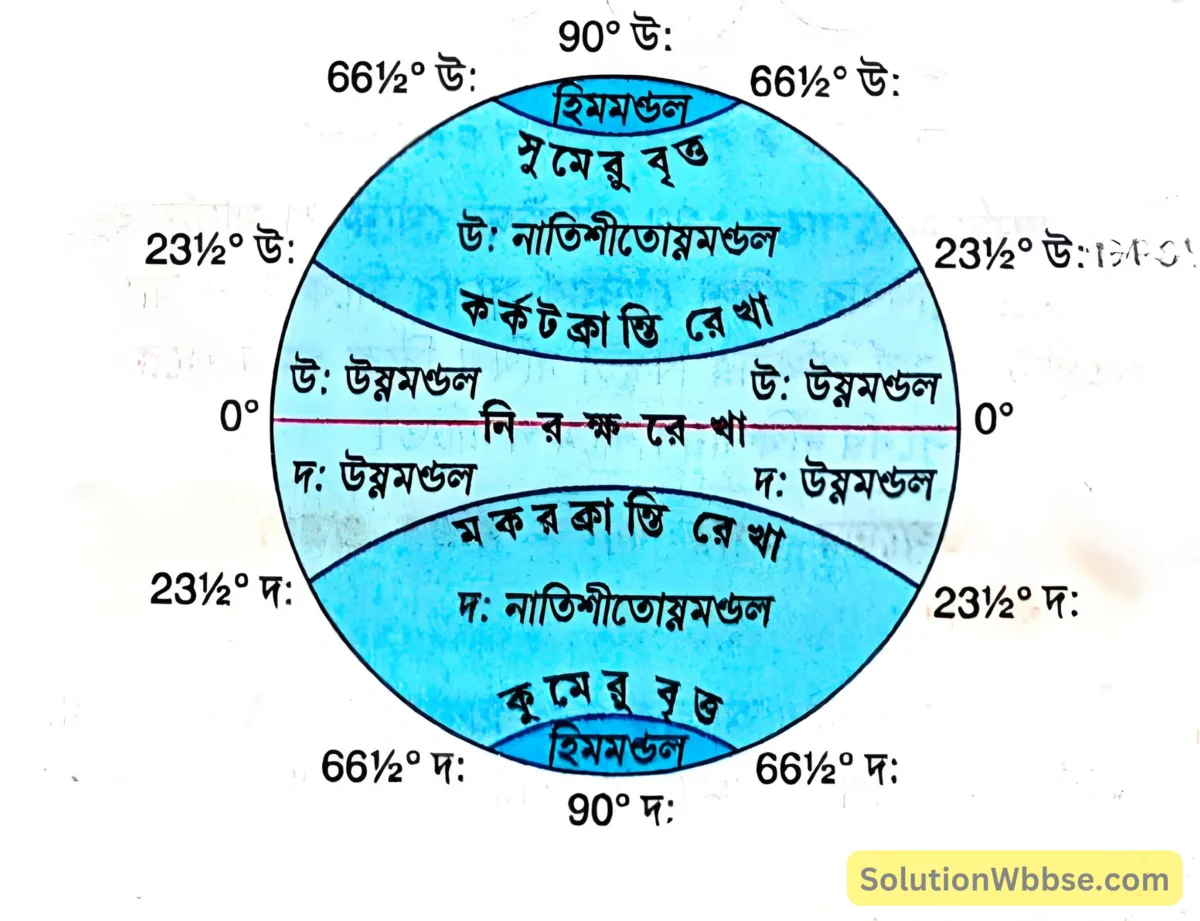

পৃথিবীর তাপ বলয়ের (Heat Zones) ওপর পরিক্রমণ গতির প্রভাব আলোচনা করো।

পৃথিবীর তাপবলায়র ওপর পরিক্রমণ গতির প্রভাব –

পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির ফলে বিভিন্ন তাপবলয়ের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য অনুভূত হয়। পরিক্রমণ গতির ফলেই বছরে একবার পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ এবং আর একবার পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের নিকটবর্তী হয়। এর ফলে যেমন ঋতুপরিবর্তন ঘটে তেমনি আবার সূর্যরশ্মির পতন কোণের পরিবর্তনের জন্য অক্ষরেখা ভেদে উষ্ণতার পার্থক্য ঘটতে দেখা যায়। এই কারণেই পৃথিবীতে উষ্ণমণ্ডল, নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল ও হিমমণ্ডলের মধ্যে উষ্ণতার পরিবর্তন অনুভূত হয়।

উষ্ণমণ্ডল (Torrid Zone) – নিরক্ষরেখার উভয়দিকে 23½° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে উষ্ণমণ্ডল অবস্থান করছে। এই অঞ্চলে সূর্য সারাবছর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এখানে সারাবছর উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়।

নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল (Temperate Zone) – উষ্ণমণ্ডল ও হিমমণ্ডলের মাঝে অর্থাৎ উভয় গোলার্ধে 23½° উত্তর/দক্ষিণ থেকে 66½° উত্তর/দক্ষিণ পর্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল অবস্থিত। এই অঞ্চলে সারাবছর সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ে বলে এখানে আরামদায়ক সমভাবাপন্ন জলবায়ু (খুব গরমও নয়, খুব ঠান্ডাও নয়) দেখা যায়।

হিমমণ্ডল (Frigid Zone) – উত্তর গোলার্ধে 66½° উত্তর থেকে 90° উত্তর (বা উত্তর মেরু) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে 66½° দক্ষিণ থেকে 90° দক্ষিণ (বা দক্ষিণ মেরু) পর্যন্ত অঞ্চলে হিমমণ্ডল অবস্থিত। এই অঞ্চলে সূর্যরশ্মি সারাবছর অধিক তির্যকভাবে পতিত হয় বলে অঞ্চলটি সারাবছর বরফে ঢাকা থাকে এবং শীতল জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়।

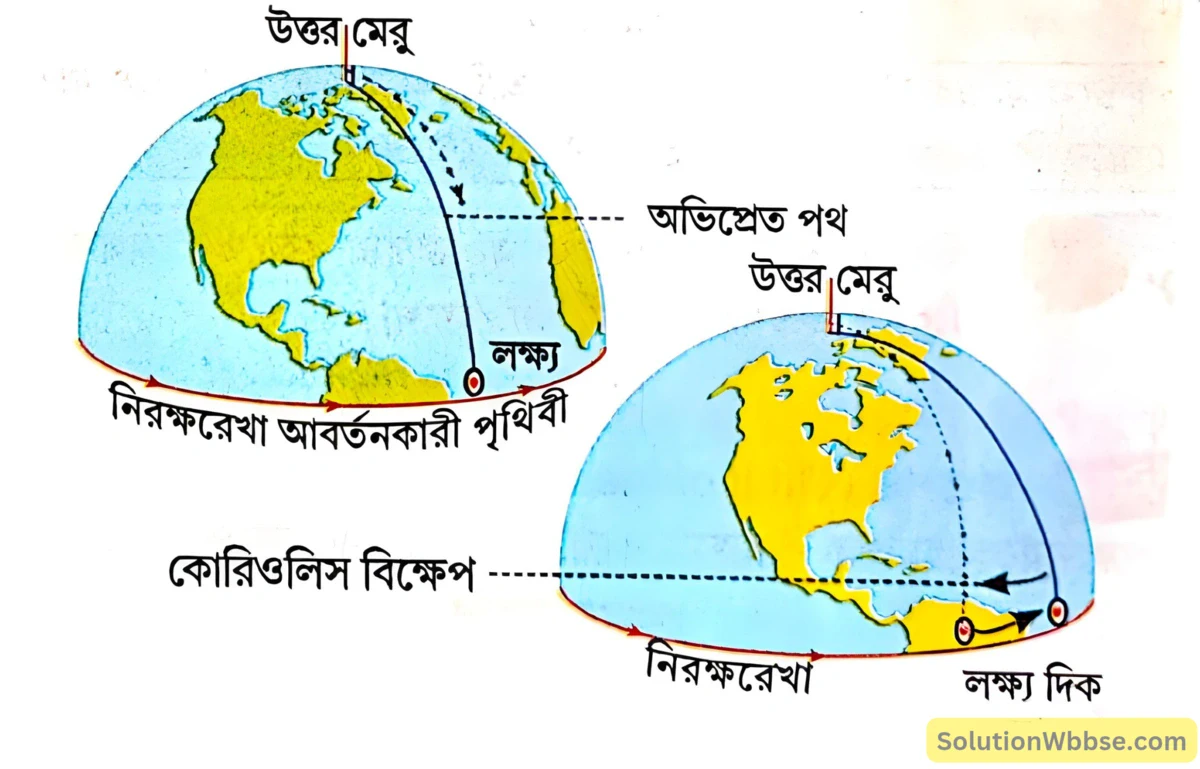

কোরিওলিস বল কী?

কোরিওলিস বল – পৃথিবী তার নিজ মেরুদণ্ডের উপর সূর্যকে সামনে রেখে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ক্রমাগত আবর্তন করার ফলে যে শক্তির উদ্ভব ঘটে, তাকে কোরিওলিস বল বলে।

- উদ্ভাবক – 1835 খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিজ্ঞানী G De Coriolis এই বল সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন।

- বৈশিষ্ট্য – এই শক্তি বায়ুর গতির অভিমুখে প্রযুক্ত হয়। এটি বায়ুচাপের ঢালের সমকোণে প্রবাহিত হয়। নিরক্ষরেখায় এই বলের মান শূন্য হয় এবং উভয় মেরুর দিকে এই বলের মান ক্রমশ বাড়তে থাকে।

- প্রভাব – কোরিওলিস বলের প্রভাবে বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়।

সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বলতে কী বোঝো?

সূর্যের উত্তরায়ণ – ‘আয়ন’ শব্দের অর্থ পথকে বোঝানো হয়। 21 মার্চের পর থেকে 23 সেপ্টেম্বরের আগে পর্যন্ত সময়ে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে পড়ায় আপাতদৃষ্টিতে সূর্য পৃথিবীর উত্তর দিকে ঘেঁষে গমন করে বলে মনে হয়। সূর্যের এই উত্তরমুখী গমনকাল উত্তরায়ণ নামে পরিচিত।

সূর্যের দক্ষিণায়ন – 23 সেপ্টেম্বর থেকে 21 মার্চের আগে পর্যন্ত সময়ে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে সরে যাওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে সূর্য পৃথিবীর কিছুটা দক্ষিণ দিকে গমন করে বলে মনে হয়। এটি সূর্যের দক্ষিণায়ন নামে পরিচিত।

জীবজগতের ওপর বার্ষিক গতির প্রভাব আলোচনা করো।

পৃথিবীর গোলীয় আকৃতি ও পরিক্রমণ গতির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাপ ও আলোর তারতম্য ঘটায় বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহে তারতম্য ঘটে। এর ফলে বার্ষিক গতি জীবজগতের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, যেমন –

- উদ্ভিদের অবস্থানগত বৈচিত্র্য – উষ্ণতার তারতম্য অনুযায়ী পৃথিবীতে তিন ধরনের তাপমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন – উষ্ণমণ্ডল, নাতিশীতোয়মণ্ডল ও হিমমণ্ডল। তাপমণ্ডলের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন উদ্ভিদগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, যেমন – উষ্ণমণ্ডলে চিরহরিৎ অরণ্য, নাতিশীতোয় মণ্ডলে পর্ণমোচী অরণ্য ও হিমমণ্ডলে শৈবাল প্রভৃতি।

- মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন – ঋতুভেদে মানুষের বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে। আবার, গ্রীষ্মমণ্ডলে বসবাসকারীদের তুলনায় নাতিশীতোয় অঞ্চলের অধিবাসীরা বেশি কর্মঠ হন।

- কৃষিজ ফসল উৎপাদান বৈচিত্র্য – ঋতুভেদে কৃষিজ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন অক্ষরেখা বরাবর দিন-রাত্রির স্থায়িত্বকাল গুলি একটি ছকের মাদ্ধমে দেখাও।

গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন অক্ষরেখা বরাবর দিন-রাত্রির স্থায়িত্ব –

| অক্ষরেখা | দিনের স্থায়িত্বকাল |

| 0° | 12 ঘণ্টা |

| 10° | 12 ঘণ্টা 30 মিনিট |

| 30° | 13 ঘণ্টা 56 মিনিট |

| 60° | 18 ঘণ্টা 27 মিনিট |

| 66½° | 24 ঘণ্টা |

| 69°51′ | 2 মাস |

| 90° | 6 মাস |

দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণগুলি কী কী?

দিন-রাতির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণগুলি হল –

- পৃথিবীর গোলকাকার আকৃতি।

- পৃথিবীর আবর্তন গতি।

- পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি।

- পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথ।

- পৃথিবীর মেরুরেখার সর্বদা ধ্রুবতারামুখী অবস্থান।

- পৃথিবীর মেরুরেখার কক্ষতলের সঙ্গে 66½° কোণ করে অবস্থান।

উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য –

- সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে কোথাও লম্বভাবে, কোথাও তির্যক বা অতি তির্যকভাবে পতিত হয়।

- কখনো পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ বা কখনো দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে অবস্থান করে এবং

- সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কখনো হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সূর্যতাপের তারতম্য ঘটে দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্যের তারতম্য ঘটাচ্ছে।

পরিক্রমণের সময় পৃথিবীর কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়?

পরিক্রমণকালে পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য –

উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণের সময় পৃথিবীর বৈশিষ্ট্যগুলি হল –

- পরিক্রমণ পথ – পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণ করে, যাকে পৃথিবীর কক্ষ (Orbit) বলে।

- পরিক্রমণের দিক – উপবৃত্তাকার কক্ষে পৃথিবী ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে পরিক্রমণ করে।

- পরিক্রমণের বেগ – পরিক্রমণ কালে পৃথিবী নিজের কক্ষপথে প্রায় 30 কিমি/সেকেন্ড বেগে ছুটে চলে। উপবৃত্তাকার কক্ষপথের জন্য এই বেগ কখনো বাড়ে, কখনো কমে।

- পরিক্রমণের সময় – পৃথিবী তার কক্ষপথে 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট ও 46 সেকেন্ডে সূর্যকে একবার সম্পূর্ণ পরিক্রমণ করে।

অধিবর্ষ বা লিপইয়ার (Leap year) সম্পর্কে যা জানো লেখো।

অথবা, প্রতি 4 বছর অন্তর ফেব্রুয়ারি মাসের সঙ্গে 1 দিন যোগ করার কারণ কী?

সংজ্ঞা – ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যে-সমস্ত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের 28 দিনের সঙ্গে 1 দিন যোগ করে সমগ্র বছরটি 366 দিনে গণনা করা হয়, তাকে অধিবর্ষ বা লিপইয়ার বলে।

অধিবর্ষ গণনার কারণ – আমরা বছর গণনা করি 365 দিনে, কিন্তু সূর্যকে পৃথিবীর একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণে সময় লাগে 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 46 সেকেন্ড বা 365 দিন 6 ঘণ্টা। এই অতিরিক্ত 6 ঘণ্টার হিসাব মেলানোর জন্য প্রতি 4 বছর অন্তর অধিবর্ষ গণনা করা হয়। তাই, প্রতি 4 বছর অন্তর ফেব্রুয়ারি মাসে 1 দিন বাড়িয়ে (4 বছর × 6 ঘণ্টা = 24 ঘণ্টা বা 1 দিন) বাড়তি সময়ের সমতা বজায় রাখা হয় এবং বছরটিকে 366 দিন করা হয়। 366 দিনের এই বছরগুলি 4 দিয়ে বিভাজ্য হয়। তবে, 4 বছর অন্তর 1 দিন বাড়িয়েও সমস্যার সমাধান করা যায়নি, কারণ 4 বছরে 44 মিনিট 56 সেকেন্ড (11 মিনিট 14 সেকেন্ড × 4) অতিরিক্ত সময় ধরা হচ্ছে। এই সময়কে মেলানোর জন্য 400 বছর লেগে যায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য শতাব্দীর বছরগুলির মধ্যে 400 দ্বারা বিভাজ্য বছরগুলিকে অধিবর্ষ ধরা হয়।

নির্ণয়ের পদ্ধতি – সাধারণ বছরগুলি 4 এবং শতাব্দী বছরগুলি 400 দ্বারা বিভাজ্য হলে বছরগুলিকে অধিবর্ষ ধরা হয়।

উদাহরণ – 1600, 2000, 2004, 2008, 2012 প্রভৃতি বছরগুলি অধিবর্ষ।

অপসূর ও অনুসূর অবস্থান বলতে কী বোঝো?

সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব প্রায় 15 কোটি কিলোমিটার হলেও পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথের একটি নাভিতে সূর্য অবস্থান করায় পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, এটি বোঝানো হয় অপসূর ও অনুসূর অবস্থান দিয়ে। যেমন –

অপসূর অবস্থান – পরিক্রমণের সময় 4 জুলাই পৃথিবী থেকে সূর্যের রৈখিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় 15 কোটি 20 লক্ষ কিমি, এই দিনটিকে অপসূর (অপ = দূরে; সূর = সূর্য) অবস্থান বলে।

অনুসূর অবস্থান – পরিক্রমণের সময় 3 জানুয়ারি পৃথিবী থেকে সূর্যের রৈখিক দূরত্ব কমে দাঁড়ায় প্রায় 14 কোটি 70 লক্ষ কিমি। এই দিনটিকে অনুসূর (অনু = নিকট; সূর = সূর্য) অবস্থান বলে।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব বলতে কী বোঝায়?

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব বলতে বোঝায় পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে সূর্যের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব। তাদের উপরিপৃষ্ঠ থেকে দূরত্বকে বোঝায় না।

শীতকালে আমরা সূর্যকে গ্রীষ্মকালের তুলনায় বড়ো দেখি কেন?

পৃথিবীর কক্ষপথটি উপবৃত্তাকার এবং এই উপবৃত্তের একটি নাভিতে সূর্য অবস্থান করায় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সারাবছর সমান থাকে না। আমরা উত্তর গোলার্ধে বাস করি। এখানে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি শীতকাল বিরাজ করে। বিশেষত, 3 জানুয়ারি সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব কমে গিয়ে 14 কোটি 70 লক্ষ কিলোমিটারে পৌঁছোয়। বছরের অন্যান্য ঋতুতে পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব প্রায় 15 কোটি কিলোমিটার বা তারও বেশি থাকে। সূর্য থেকে পৃথিবীর এই কম দূরত্বের জন্যই শীতকালের সূর্যকে গ্রীষ্মকালের তুলনায় বড়ো দেখায়।

অয়নান্ত দিবস বলতে কী বোঝো?

অয়ন বা আয়ন শব্দের অর্থ ‘পথ’। অয়নান্ত দিবস বলতে বোঝায় পথ বা গমনের শেষ দিন। 23 ডিসেম্বর থেকে 21 জুন পর্যন্ত সূর্যের উত্তরমুখী আপাত গমনকে উত্তরায়ণ বলে। 21 জুন সূর্য কর্কটক্রান্তিরেখার (23½° উত্তর অক্ষরেখা) ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং এই উত্তরমুখী আপাত গতির সমাপ্তি ঘটে। তাই 21 জুনকে উত্তর অয়নান্ত দিবস বলে। অপরদিকে 22 জুন থেকে 22 ডিসেম্বর পর্যন্ত সূর্যের এই দক্ষিণমুখী আপাত গমনকে দক্ষিণায়ন বলে। 22 ডিসেম্বর সূর্য মকরক্রান্তিরেখার (23½° দক্ষিণ অক্ষরেখা) ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং এই দক্ষিণমুখী আপাত গতির সমাপ্তি ঘটে। তাই 22 ডিসেম্বরকে দক্ষিণ অয়নান্ত দিবস বলে।

পৃথিবীর আবর্তন গতি না থাকলে কী ঘটত?

পৃথিবীর আবর্তন গতি না থাকলে –

- পৃথিবীর কোনো স্থানে পর্যায়ক্রমে দিন-রাত্রি সংঘটিত হত না।

- নিরক্ষীয় অঞ্চল স্ফীত হত না। কারণ পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ বলের প্রভাবে নিরক্ষীয় অঞ্চল স্ফীত ও মেরুপ্রদেশ চাপা হয়েছে।

- পৃথিবী আবর্তন করে বলে এর সঙ্গে যুক্ত বায়ুমণ্ডলও আবর্তন করে। আবর্তনের ফলে যে বল সৃষ্টি হয়, তার প্রভাবে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। পৃথিবী আবর্তন না করলে বায়ুপ্রবাহ হত না।

- কোনো জিনিস উপর থেকে নীচে ফেললে তা একটু পূর্বদিকে সরে পড়ত না। তার বদলে সোজা নীচে পড়ত।

- পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের অস্তিত্ব থাকত না।

গ্রীষ্মকালে গরম এবং শীতকালে ঠান্ডা পড়ার কারণ কী?

গ্রীস্মকালে গরম পাড় কারণ –

- পৃথিবীর অক্ষ 66½° কোণে হেলে থাকায় গ্রীষ্মকালে উত্তর অথবা দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে পড়ে। ফলে, সূর্যরশ্মি অধিক লম্বভাবে পতিত হয় এবং উষ্ণতা বেশি হয়।

- এই সময় দিন বড়ো হওয়ায় অধিক সময় ধরে সূর্যরশ্মি আসে কিন্তু রাত ছোটো হওয়ার ফলে ওই তাপের সবটা বিকিরিত হতে পারে না, ফলে বায়ুর উষ্ণতা বেশি হয়ে থাকে তাই গরম বেশি হয়।

শীতকালে ঠান্ডা পড়ার কারণ –

- যে গোলার্ধে শীতকাল হয় সেই গোলার্ধ সূর্যের বিপরীত দিকে হেলে থাকে, ফলে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ে এবং উষ্ণতা কম হয়।

- আবার শীতকালে দিন ছোটো ও রাত বড়ো হওয়ায় দিনে কম সময় ধরে সূর্যরশ্মি আসে এবং রাতে অধিক সময় ধরে তা বিকিরিত হয়ে যায়, ফলে ঠান্ডা বেশি অনুভূত হয়।

21 মার্চ ও 23 সেপ্টেম্বর পৃথিবীতে দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান হয় কেন আলোচনা করো।

সূর্যকে পরিক্রমণকালে 21 মার্চ ও 23 সেপ্টেম্বর দিন দুটিতে পৃথিবী তার কক্ষপথের এমন এক স্থানে আসে যখন –

- মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়।

- উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে।

- উত্তর ও দক্ষিণ মেরু একই সঙ্গে সূর্যালোক পায়।

- ছায়াবৃত্ত প্রতিটি সমাক্ষরেখাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে। এই দুটি দিন দুই মেরু থেকে সূর্যকে 24 ঘণ্টা দিগন্তরেখা বরাবর দেখা যায়। এই দুই দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত্রি 12 ঘণ্টা করে হয়। দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান হওয়ায় দিনেরবেলা আগত তাপের পুরোটা রাতে বিকীর্ণ হয়ে যায়। ফলে, আবহাওয়ায় শীত-গ্রীষ্মের ভাব সমান থাকে। 21 মার্চ ও 23 সেপ্টেম্বরের 45 দিন আগে থেকে পরবর্তী 45 দিন পর্যন্ত তিন মাস কাল পৃথিবীর ওপর মাঝারি রকমের উত্তাপ থাকে। 21 মার্চের সময় উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল এবং 23 সেপ্টেম্বরের সময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল হয়।

মেরুপ্রভা বা মেরুজ্যোতি (Aurora) সম্পর্কে যা জানো লেখো।

মেরুপ্রভা বা মেরুজ্যোতি (Aurora) – পৃথিবীর উভয় মেরু অঞ্চলে ছয়মাস রাত্রি চলাকালীন সেখানকার বায়ুমণ্ডলে যে বর্ণময় আলোকছটার সৃষ্টি হয়, তাকে মেরুপ্রভা বা মেরুজ্যোতি (Aurora) বলে।

সৃষ্টি – বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ারে বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন) অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে আয়নিত হয়ে (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) লাল, সবুজ, বেগুনি মেরুজ্যোতির সৃষ্টি করে।

শ্রেণিবিভাগ – উভয় মেরু অঞ্চলে নিম্নোক্ত দু-ধরনের মেরুজ্যোতির সৃষ্টি হয়

- সুমেরুপ্রভা (Aurora Borealis) – 23 সেপ্টেম্বর থেকে 21 মার্চ পর্যন্ত উত্তর মেরুতে যে মেরুজ্যোতির সৃষ্টি হয়, তাকে সুমেরুপ্রভা বলে।

- কুমেরুপ্রভা (Aurora Australis) – 21 মার্চ থেকে 23 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ মেরুতে যে মেরুজ্যোতির সৃষ্টি হয়, তাকে কুমেরুপ্রভা বলে।

বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের দিক বিক্ষেপ ঘটার কারণ কী?

বিখ্যাত মার্কিন আবহবিদ উইলিয়াম ফেরেল -এর সূত্রানুসারে – “বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়।” অর্থাৎ, সোজাপথে প্রবাহিত না হয়ে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের দিকবিক্ষেপ ঘটে। এরূপ দিকবিক্ষেপের কারণ হল –

- পৃথিবীর আবর্তন গতি – পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে সৃষ্ট কোরিওলিস বলের প্রভাবে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের দিকবিক্ষেপ ঘটে। এই বল বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত প্রভৃতি গতিশীল বস্তুর সঙ্গে সমকোণে কাজ করে এবং দিকবিক্ষেপ ঘটায়।

- গতিজাড্য – পৃথিবীর মেরুর দিক থেকে নিরক্ষরেখার দিকে আবর্তন গতিবেগ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং নিরক্ষরেখায় তা সর্বাধিক হয়। এর ফলে উত্তর গোলার্ধের কোনো অঞ্চল থেকে বায়ু দক্ষিণে নিরক্ষরেখার দিকে প্রবাহিত হলে ওই বায়ুর গতিবেগ নিরক্ষরেখায় বায়ুর স্বাভাবিক গতিবেগের তুলনায় কম হয়। কিন্তু এই বায়ু গতিজাড্যের কারণে আগেকার অঞ্চলের গতিবেগ বজায় রাখতে চেষ্টা করে। এর ফলে বায়ু দ্রাঘিমারেখা বরাবর সোজাসুজি প্রবাহিত না হয়ে ডানদিকে বেঁকে যায়। একই কারণে নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর মেরুর দিকে প্রবাহিত বায়ু ও সমুদ্রস্রোত ডানদিকে বেঁকে যায় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর থেকে দক্ষিণে বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত বায়ু ও সমুদ্রস্রোত বামদিকে বেঁকে যায়।

উদাহরণ – আয়ন বায়ু উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে বেঁকে ‘উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু’ এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে ‘দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু’ রূপে প্রবাহিত হয়।

কোন সময়কে ইউরোপে জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যযুগ বলা হয় ও কেন?

ক্লডিয়াস টলেমির সময়কালের পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপে খ্রিস্টান ধর্মান্ধদের ক্রোধে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে থেমে যায়। 391 খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মান্ধরা শুরু করে কোলাহল ও হিংস্রতা। তারা হাত বাড়ায় জ্ঞানী পণ্ডিতদের মুণ্ডুচ্ছেদের দিকে। ইউরোপে শুরু হয় দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ।

অন্ধকার মধ্যযুগ বলার কারণ –

খ্রিস্টধর্মের মহাসন্তরা মনে করত যে, পার্থিব জ্ঞান তুচ্ছ, দরকার মহান ধর্মীয় অপার্থিব জ্ঞানের। 529 খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাস্টিয়ান প্লেটোর একাডেমি বন্ধ করে দেন। ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের উত্থান ঘটে এবং জ্ঞানের ধ্বংস-সাধন হয়। ক্ষমতার উল্লাসে পুড়িয়ে দেওয়া হয় আলেকজান্দ্রিয়ার মহাগ্রন্থাগার ও বহু মূল্যবান বইও। ফলে জ্ঞানের শিখাটি ধীরে ধীরে নিভে যেতে থাকে। 500-1500 খ্রিস্টাব্দ দীর্ঘ এক হাজার বছর কেটে যায় অজ্ঞানতার অন্ধকারে। এই সময়ই ইউরোপে জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যযুগ হিসেবে পরিচিত।

নিরক্ষরেখার অনুভূমিক তলে কোরিওলিসের আপেক্ষিক বল শূন্য হয় কেন?

পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে কোরিওলিস বল সৃষ্টি হলেও এই বলের প্রভাব ও আবর্তন গতিবেগের সম্পর্ক ব্যাস্তানুপাতিক। অর্থাৎ, পৃথিবীর আবর্তন গতিবেগ বেশি হলে কোরিওলিস বলের প্রভাব কম হয়। এই কারণে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে যেখানে আবর্তন গতিবেগ সবচেয়ে কম সেখানে কোরিওলিস বলের প্রভাব প্রায় 100%। উভয় মেরু থেকে যত নিরক্ষরেখার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই আবর্তন গতিবেগ বাড়তে থাকে এবং কোরিওলিস বলের প্রভাব কমতে থাকে। অবশেষে নিরক্ষরেখায় আবর্তনবেগ সর্বোচ্চ হওয়ায় কোরিওলিস বলের প্রভাব শূন্য হয়।

কোরিওলিস বলের পরিবর্তনের হার –

| অক্ষাংশ | কোরিওলিস বলের প্রভাব (%) |

| 90° উঃ/দঃ | 100% |

| 60° উঃ/দঃ | 86.7% |

| 30° উঃ/দঃ | 50% |

| 0° | 0% |

Class 9 Geography All Chapter Notes

আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের দ্বিতীয় অধ্যায় ‘পৃথিবীর গতিসমূহ’-এর কিছু সংক্ষিপ্ত ও ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষা এবং বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি পরীক্ষায় প্রায়শই আসে। আশা করি, আর্টিকেলটি পাঠ্যসূচি অনুসরণ ও পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আপনাদের জন্য উপযোগী হয়েছে। কোনো প্রশ্ন বা প্রয়োজনে টেলিগ্রামের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা সাধ্যমত দ্রুত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। পাশাপাশি, এই পোস্টটি নিচের শেয়ার বাটন থেকে আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজনীয় হতে পারে। সকলের জন্য শুভকামনা!

মন্তব্য করুন